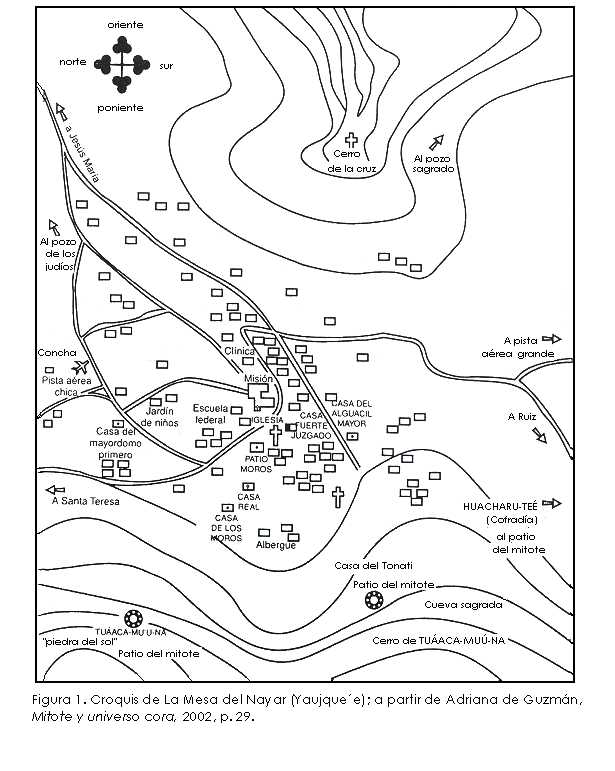

La Mesa del Nayar (Yaujque’e) ha cambiado mucho en los últimos diez años. Entre las novedades destaca el hecho de que la mayoría de las casas ahora son rectangulares con paredes de ladrillo o adobe y techos de teja, asbesto o lámina de cartón. Todo el día circulan camionetas por la carretera de terracería que va desde el centro comercial mestizo de Ruiz, en la costa nayarita, a Jesús María (Chuisete’e) y atraviesa una parte del poblado de La Mesa, así como por la carretera que de ahí parte hacia el norte rumbo al aserradero y a Santa Teresa (Kuemarutse’e). Casi todos los hogares han cercado su corral, para proteger las siembras de hortalizas propiciadas por un programa del INI. La iglesia tiene cubiertos sus muros originales de adobe con revestimiento de cemento y está a medio techar con placas de hormigón; sus muros interiores y exteriores “lucen” enjarrados. Frente a la Casa Real hay una cancha de baloncesto y volibol, de piso de concreto. Para las fiestas del carnaval llegó un cine de húngaros en vehículos motorizados que proyectaría películas de narcotráfico, en franca competencia con el cora que exhibe comercialmente videos de karatecas en su televisión familiar. Las tiendas abundan y allí se encuentran desde los víveres, bebidas e insumos caseros acostumbrados, hasta toallas femeninas, cassettes de grabadoras y de video y películas fotográficas.

Nuestra investigación sobre el carnaval comprendió del sábado 25 de febrero al miércoles 1 de marzo de 1995. La realizamos un grupo -para nada conformamos un equipo- de cuatro fuereños: dos mexicanos (Jesús Jáuregui y Adriana Guzmán) y dos europeos Johannes Neurath y Monika Zurkowska). Nos circunscribirnos a observar y hubo pocas oportunidades de hacer preguntas. Las notas se redactaron a posteriori y no obtuvimos grabaciones de ningún tipo. Nos otorgaron permiso de tomar fotografías de objetos inertes, pero no de personas, aunque quizá se hayan logrado algunas escenas incidentales con meseños.

La carencia de imágenes, melodías y letras recopiladas durante nuestra observación etnográfica ha determinado que se incluyan en este informe otras que previamente han sido dadas a conocer por investigadores que nos precedieron en la región cora; en cada caso y en la medida de lo posible se indica el lugar de procedencia, el año en que se obtuvieron y el autor.

Llegamos el sábado 25 de febrero por avioneta desde Tepic y nos hospedamos en el convento franciscano. Durante nuestra estancia, tomamos los alimentos en casa de Mayolo López (mestizo) y Nacha […] (cora). Ella es hija de quien fue el anfitrión del antropólogo estadounidense Thomas Benjamin Hinton (1924-1976) en Jesús María hace tres décadas. Esta pareja constituye un caso de mestizaje en alto grado; de hecho también tienen casa en un suburbio de Tepic. Para el regreso, partimos el miércoles 1 de marzo al atardecer en camioneta hacia Jesús María y de ahí volamos a la capital nayarita en avioneta la mañana siguiente.

Sábado 25 de febrero

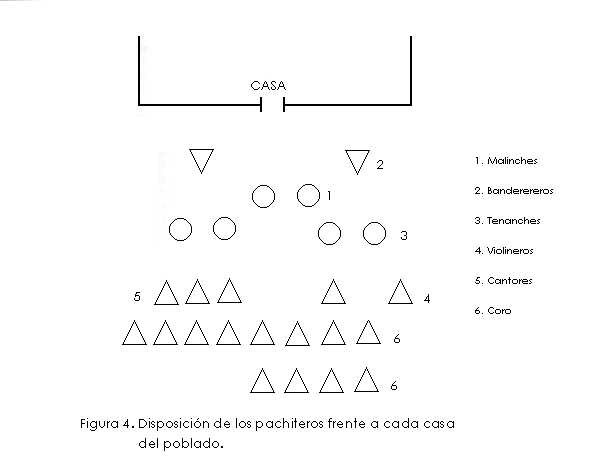

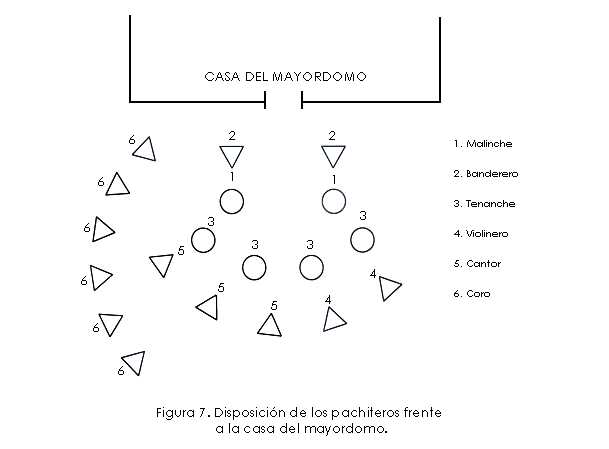

Por la mañana encontramos a los pachiteros recorriendo en un solo grupo el pueblo, con actitud seria y solemne. El orden en los traslados es el siguiente: adelante van los dos portadores de las banderas, luego las dos malinches, atrás cuatro mujeres adultas (las tenanches), los dos violineros, los dos cantadores y al final los hombres adultos que constituyen el coro. Mientras se desplazan de casa en casa no dejan de cantar alguna de las versiones de Las Pachitas, acompañados siempre por la melodía de los violines.

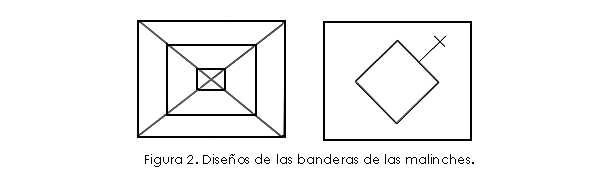

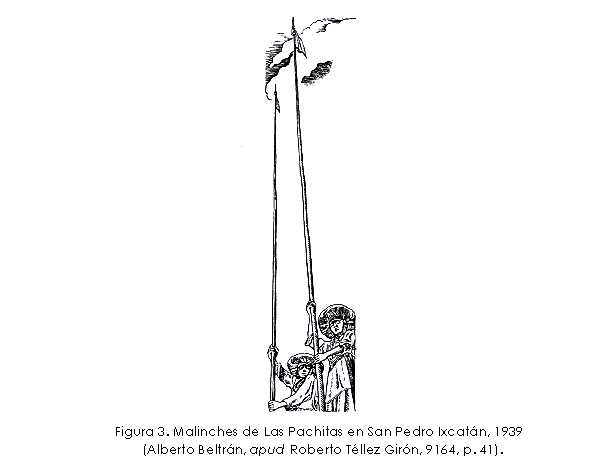

Las astas son largas varas de otate, muy ligeras y rectas, de un poco más de cuatro metros de altura. Llevan en la punta un atado de plumas de urraca, más abajo están amarradas con correas de cuero las campanitas (tres) y los cascabeles metálicos (uno o dos), entre las correas se colocan flores blancas de tauxi. Luego va la bandera de lienzo blanco cuadrangular que exhibe diseños geométricos de listones negros cosidos, adornadas con flores-borlas artificiales de varios colores. En la del gobernador aparece el diseño de dos bandas cruzadas en forma de X, de la esquina superior a la inferior contraria con dos rectángulos concéntricos. La del mayordomo presenta un rombo de cuyo lado superior derecho sale una cruz en diagonal hacia arriba.

Las malinches son dos niñas de alrededor de diez años. Su atuendo es extremadamente llamativo: en la cabeza llevan un sombrero de soyate forrado por arriba y abajo con lienzos blancos de algodón; en lo alto de la copa va cosida una flor blanca de tela y de allí se distribuyen listones multicolores que lo cubren totalmente hasta la orilla del ala y cuelgan unos diez centímetros abajo. Lucen blusa y falda larga de colores brillantes, un paliacate rojo como capa y un rebozo negro cruzado desde un hombro hasta la cadera contraria, sujeto por una faja tejida de diseño tradicional en la cintura. Llevan varios collares multicolores de chaquira y uno o dos espejos pequeños en el pecho. Calzan huaraches tejidos de cuero. Las malinches cambian cada día de vestido.

Los dos violines son de fabricación local. Se trata de modelos muy próximos en forma y tamaño a los occidentales, pero con cuerdas de tripa de zorrillo, las que producen un sonido sordo-grave, diferente del ladino-metálico del violín europeo contemporáneo. Al escuchar la forma de afinar los violines, con encordado de tripa de Las Pachitas, surge la hipótesis de que la afinación típica del violín contemporáneo cora y huichol con cuerdas de metal, sea una derivación de aquélla.

Los hombres y las mujeres visten sus ropas ordinarias, ellas con rebozo en la cabeza y ellos con sombrero, aunque algunos van descubiertos. Las mujeres llevan vestidos de dos piezas, que incluyen blusa y falda; los hombres camisa y pantalón, aunque no faltan algunos que visten los antiguos calzones de manta. Ellas son mujeres en plenitud y algunas ancianas; ellos, jóvenes, hombres maduros y ancianos.

El canon del canto de Las Pachitas es el siguiente. Al llegar al patio de la casa en turno, los portadores entregan las banderas a las malinches, quienes las trasladan los últimos metros y toda la comitiva se coloca frente a la puerta. Los bandereros se ubican frente a su respectiva malinche de espaldas a la casa. Atrás de las malinches están las tenanches y en la siguiente hilera los violineros a la derecha y los cantores a la izquierda; al último el coro de los hombres. Entonces los violineros inician la melodía de una de las versiones de Las Pachitas. Si no la recuerdan, uno de los cantadores la susurra o la chifla. Los cantores entonan la primera estrofa del canto correspondiente y ésta es repetida por el coro de hombres; así se desarrolla todo el canto, con la entonación de cada estrofa y su repetición coral. Al principio, las malinches ondean sus banderas entrecruzándolas adelante y atrás -no sin dificultad, dado lo alto de las varas y lo pequeño de las niñas- y luego permanecen golpeando rítmicamente el suelo con las banderas, produciendo un sonido metálico con las campanitas y cascabeles. Las malinches son auxiliadas todo el tiempo por las tenanches. Los cantos de Las Pachitas son repeticiones monótonas de una melodía y una letra que los cantores y los hombres conocen de memoria; de hecho, nadie la lee ni trae algún apunte escrito para recordarla. Muy pronto aparecen algunas de las letras compiladas por Téllez Girón en 1939 en San Pedro lxcatán: “Mi catir Gualalo…”. “Mi catir Gualalup…” Con facilidad se reconocen términos y construcciones nahuas.

Cuando el canto llega a su fin, salen de la casa una o dos mujeres, quienes espolvorean un poco de “flor de jocote” -polen de pino- en el suelo, frente a las malinches, y comienzan -después de un giro levógiro en el que rodean a las malinches y tenanches- a untar con dicho polvo amarillo las mejillas de cada pachitero: primero la izquierda y luego la derecha. Luego untan las mejillas de las mujeres y finalmente las de los bandereros; nunca untan las de las malinches. Al final, las malinches entregan las banderas a los portadores y se emprende la marcha a la casa siguiente. En esa mañana soleada, entre ligeros vientos, el grupo de pachiteros cumple solemnemente con el ritual de visitar las casas del pueblo. Llevan cinco semanas haciéndolo y su compromiso casi toca a su fin.

En algunas casas, como la comisaría municipal y la tienda del programa federal “Solidaridad”, no salen a untar la flor de jocote. En otras casas no se detienen los pachiteros, porque la puerta está cerrada y esto es señal de que no los esperan.

Hacia las once de la mañana termina el recorrido. La comitiva se dirige a la casa del gobernador. Al acercarnos, se escucha el sonido de la tarima y se divisa al bailador zapateando sobre ese gran cajón de madera de una pieza. Los músicos y el bailador cesaron su ejecución cuando los pachiteros se acomodaron frente a la puerta para iniciar el canto de esa ocasión. El procedimiento de los pachiteros es igual al de las casas anteriores. En cuanto terminan, inmediatamente un joven sube a la tarima y exige que los músicos toquen. Ya hay otro bailador cerca esperando su turno.

Entonces comienza el reparto de la comida. No se trata propiamente de un acto grupal, sino que una brigada de hombres sale a trote de la casa del gobernador o de la ramada adyacente al lado sur, llevando platos servidos y tortillas que entregan para ser consumidos allí por los hombres o para ser guardados en recipientes por las mujeres, que esperan guarecidas en las sombras de los árboles circundantes, para llevar la comida a casa.

El sábado por la tarde y el domingo, los pachiteros descansan, pero la actividad no para en las casas del gobernador y del mayordomo. Allí están grupos de mujeres y de hombres preparando los tamales que serán utilizados posteriormente. Asimismo la tarima no cesa de ser percutida y los músicos que tocan los sones siempre están dispuestos para quien los solicite.

Domingo 96 de febrero

Por la mañana fuimos a la iglesia, que estaba vacía. Unos momentos después, emergió de atrás de la gran cómoda de la sacristía un cora de unos cuarenta años de edad, acompañado de su hijo de unos diez. Habían estado rindiendo culto al supuesto cráneo del Rey Nayar, que estaba oculto, entre algodones, abajo en la parte trasera del mueble y rodeado de ofrendas: jícaras votivas, veladoras, velas y varas emplumadas (tabejri).

Luego, el cora llenó una botella con el agua de la pila bautismal ubicada en el lado izquierdo a la altura del coro. Previamente, para lograr protección sagrada, se había autoasperjado con dicho líquido cabeza y pies, utilizando como hisopo una flor blanca y había hecho lo mismo con el niño. Nos comentó que esa agua procede de una fuente cercana y que la que de allí toman la mezclan después con la de otros manantiales lejanos de los cuatro rumbos, para que éstos no se agoten. Antes de regresar a su poblado, El Coyunque, ellos tendrían que ir a abastecerse de agua de otro manantial en las colinas cercanas.

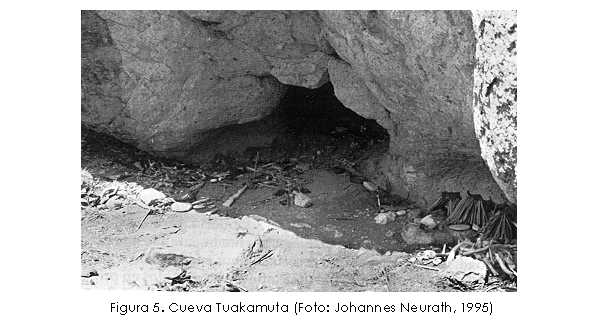

En la casa del gobernador, había gente trabajando en la preparación de la comida de los siguientes días. Él no se encontraba, pero su “segundo” nos dio permiso de visitar la cueva sagrada de Tuakamuta, con la condición de que no tomáramos nada.

Después de ajustes en la ruta, llegamos a una meseta ritual en la que encontramos una choza con paredes de hojas de roble, tejidas entre varas horizontales, y techo de zacate; al lado estaba un fogón abandonado. Luego localizamos en una piedra caliza a ras de suelo el trazo frontal de una mujer desnuda con las piernas abiertas y la vagina horadada insistentemente. Había adoratorios circulares de piedras superpuestas, en cuyo interior abundaban ofrendas de algodón, jícaras con temas simbólicos, flechas rituales, niérikate y tsikurite (“ojos de dios”). Más adelante destacaba un megalito redondo de un metro de altura, con forma humanoide, rodeado de copos de algodón. Bajo un gran roble estaba un círculo de piedras bajas, conocido como “Los Soldados”, rodeado también de ofrendas de algodón.

La vereda que nos conduciría a la cueva sagrada estaba perfectamente trazada a partir de cierto adoratorio, pero era un corte estrecho en la ladera abrupta. Llegamos finalmente a lo que era, en realidad, un pequeño abrigo rocoso de unos cuatro metros de longitud, por unos dos en su máxima altura y otros tantos en profundidad decreciente. Desde ahí se tenía una magnífica vista del cañón del arroyo de El Fraile. El suelo blando de la cavidad estaba repleto de ofrendas, distribuidas a partir de un ordenamiento derivado aparentemente de su colocación sucesiva: montones de cornamentas de venado; conjuntos de tobilleras-sonajas de carrizo, armadas sobre tiras de vaqueta; sonajas de pezuñas de venado; figuras vacunas de barro y de madera; cruces de madera con monedas fijadas con cera en los extremos; jícaras con motivos rituales; tsikurite; rifles de diferentes tamaños esculpidos a machete en madera; pequeños discos de piedra caliza con trazos de venado; banderitas tejidas con motivos “cubistas”; cornamentas de bovinos; diversas “tablas de estambre” semicirculares de pequeñas dimensiones en las que predominaba el motivo del venado.

Al fondo de ese abrigo rupestre estaba una entrada estrecha circular, como de un metro de diámetro, que conducía a una cavidad mayor. Adentro abundaban los elementos simbólicos colocados en un orden explícito. La penumbra y la emoción sólo nos permitió distinguir -pues no nos atrevimos a entrar- los escudos circulares, prendidos de largos otates, tejidos con estambres de varios colores en un entramado de tiras de carrizo; multitud de ofrendas, entre las que destacaban “ojos de dios”, tobilleras-sonaja tiras de cecina y (carne seca de res).

De regreso, en el descenso, encontramos otros dos adoratorios en la roca viva de la pendiente. En uno de ellos estaba un gran arco, como de metro y medio de largo, flechas y copos de algodón. En el otro abundaban los muwierite-tabejri con plumas de aguililla y los tsikurite de estambre.

Más adelante, en medio del bosque de encinos y robles, encontramos el sitio donde se baila el mitote. Se trata de un claro como de unos cinco por siete metros. Hacía muy poco había habido allí actividad ritual. En el centro estaban los restos de la fogata y alrededor se distinguía, entre la yerba, la vereda de tierra correspondiente al trayecto circular de los desplazamientos coreográficos. Había los restos (piedras humeadas y cenizas) de dos “cocinas” en el extremo poniente y los elementos (las varas del tapeistle) ya desarmados del altar, en el oriente.

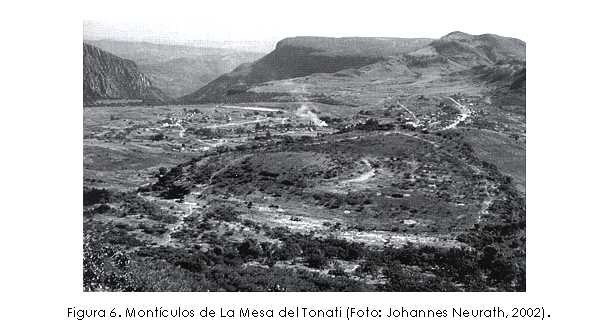

Continuamos descendiendo y avisoramos una gran explanada de unos 300 metros de largo por 200 de ancho. En el centro se distinguía claramente un montículo circular de unos 80 metros de diámetro. En el extremo noroeste estaba un montículo picudo en cuya cima encontramos alineamientos circulares de piedra y la superficie emparejada. De ahí se contempla una vista esplendorosa: a los lados, barrancas; al frente, una parte del poblado de La Mesa y al fondo, la sierra. El gran montículo a primera vista no presentaba restos de construcciones, pero desde una vista de “ojo de pájaro” se veía nítidamente como una construcción humana. No pudimos menos de elucubrar que allí sería propiamente “La Mesa del Tonati”. Descendimos por el extremo oriental, a través de un camino escarpado en el que se distinguían antiguos escalones. Sin duda se trata de una ruta ritual que desde el poblado, al oriente, conducía a esta meseta.

Lunes 27 de febrero

Por la mañana, los pachiteros recorrieron todavía algunas casas cantando y recibiendo las untadas de flor de jocote en las mejillas. Hacia el mediodía regresaron a la casa del mayordomo y guardaron allí las dos banderas.

Al atardecer se barrió el patio frente a la casa del mayordomo. Como a las seis de la tarde comenzaron a arribar las mujeres acompañando a las malinches. Las dos banderas fueron sacadas y recargadas sobre el tejado frente a la puerta. A las seis y media llegó el gobernador. Todos los participantes ingresaron a la casa del mayordomo en donde se sentaron a fumar y platicar. El mayordomo fue a conseguir petróleo para un gran quinqué.

Como a las siete, ya casi en la oscuridad e iluminados por el quinqué que estaba colgado en el pórtico, salieron los pachiteros y se colocaron frente a la puerta, viendo al norte, en el orden acostumbrado, pero ahora los hombres (violineros, cantadores, coro y bandereros) conformaron un semicírculo que rodeaba a las malinches y a las tenanches; en esta ocasión, estas últimas se hicieron cargo de percutir de forma permanente las banderas en el piso para acompañar rítmicamente a los danzantes.

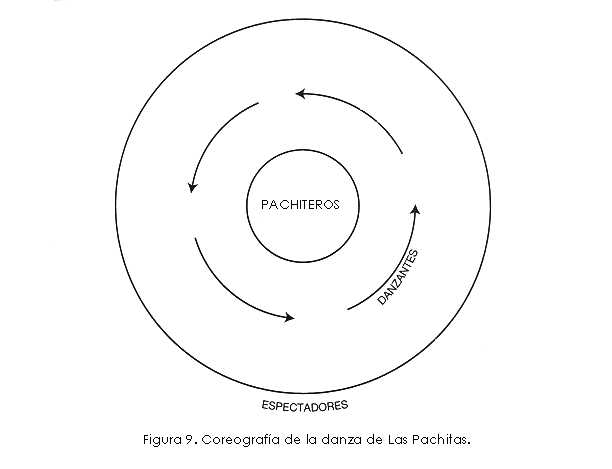

Cuando comenzó el canto, espontáneamente un par de niñas tomadas de la mano inició sus brincos paseando alrededor de los pachiteros en sentido antihorario. La gente se fue incorporando a esa danza deambulatorio. Si bien algunos danzaban solos, la mayoría lo hacían por parejas o en grupos de tres o cuatro, cogidos de la mano o abrazados e incluso compartiendo una cobija en los hombros. Con una sola excepción que incluye dos jóvenes de cada sexo, los grupos están constituidos sólo por hombres o mujeres. El baile consiste en un desplazamiento rítmico, lento, con caída a dos plantas, avance con un pie, caída a dos plantas, avance con el pie contrario; pero este paso puede ser a dos tiempos (el preferido por las mujeres) o puede presentar una variante en la que se añade un adorno que semeja que es realizado a tres tiempos (el preferido por los hombres). Cada avance se remata con fuerza contra el suelo, levantado un poco el pie con el que se hace el cierre. Tanto los pachiteros, como los bailadores ingieren bebidas alcohólicas (tequila, alcohol de caña, cerveza). Cada tanda del baile de Las Pachitas dura como media hora e incluye varios cantos; al final de cada uno, una de las señoras que acompañan a las malinches procede a untar de polvo de flor de jocote las mejillas de todos los pachiteros, no así a las malinches ni a los danzantes. El primer baile de Las Pachitas congrega aproximadamente unos cincuenta danzantes.

En cuanto los portadores toman las banderas de manos de las malinches, para colocarlas inclinadas frente a la puerta, los jóvenes proceden a trasladar la gran tarima al lado oriental del pórtico, frente a los músicos de los sones. Para entonces, ya está un bailador sobre la tarima esperando a que comience el son. Los músicos inician su ejecución y el bailador comienza acompañando rítmicamente la melodía con pasos lentos y binarios; luego realiza pasos rápidos de ritmo ternario, alternando pisadas de planta con repiques de punta y de talón. La actitud del bailador es de desafío, aunque es raro que bailen dos hombres a la vez; está compitiendo con quienes le van a suceder o en su caso le han precedido. Si es buen ejecutante y manifiesta voluntad de seguir, se le permite que concluya un nuevo son, pero otro hombre ya tiene el pie puesto sobre la tarima para subir en cuanto termina el primero. El relevo sube antes de que el anterior bailador haya bajado. A veces se presenta una ligera disputa por quién es el que sigue. Permanentemente hay un grupo como de diez jóvenes esperando su turno.

A veces se atreven a subir una y hasta dos mujeres a bailar en la tarima, al lado del ejecutante varón. Ellas no aguardan turno y no están en competencia con los hombres. Sus pisadas son suaves, muy pegadas a la tarima, y su desempeño es monótono, pues no hacen cambios de ritmo. Por el contrario, para los hombres es un momento de exhibición, de presunción antes sus congéneres y ante las muchachas; las pisadas son fuertes, sus pasos buscan lo espectacular y hasta llegan a realizar breves desplazamientos por la tarima hacia un lado y el otro.

Después de una media hora de sones, los pachiteros salen de la casa del mayordomo. Los músicos y la tarima callan y se reinicia una nueva tanda del baile de Las Pachitas. Ahora se han congregado unas cien personas alrededor de los pachiteros. El movimiento predominante es el levógiro, pero no falta algún hombre o grupo que decide un cambio de sentido. Después de algunos giros en sentido de las manecillas del reloj, se regresa a la dirección inicial.

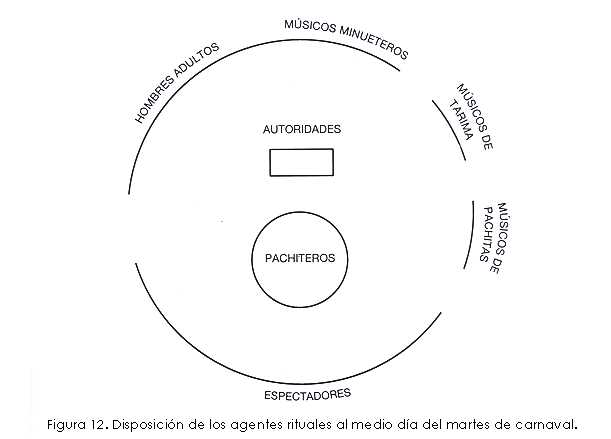

Varios espectadores aluzaron con sus lámparas de pilas y prendieron teas de ocote ubicándolas alrededor. Asimismo, se encendieron varias fogatas en el campo rodeando la escena. Se percibe tres círculos concéntricos: el núcleo inmóvil de los pachiteros, luego la multitud de danzantes que los rodea totalmente en su desplazamiento circular incesante; finalmente, los espectadores conforman un círculo exterior que presencia la danza colectiva. A este lugar llegó la camioneta de los jefes del aserradero y el jeep de la patrulla militar acantonada en el pueblo.

Así se suceden varias tandas del baile de Pachitas alternando con tandas del baile de tarima. Hacia las once de la noche, todos los presentes inician el traslado hacia la casa del gobernador. Alrededor de 200 personas se han congregado e inician su desplazamiento nocturno en un eje norte-sur. Al frente marchan el gobernador y el mayordomo junto con algunos hombres; luego van los pachiteros en su formación acostumbrada de traslado, sin interrumpir su canto coral; los portadores de las teas de ocote van iluminando el camino, rodeando la procesión. En la casa del gobernador, la tarima y los músicos interrumpen sus ejecuciones cuando ya la comitiva está cerca. Los pachiteros se forman frente a la casa del gobernador y de inmediato da inicio el baile, con el mismo patrón descrito anteriormente y alternando, como en la casa del mayordomo, tandas del baile de Las Pachitas con tandas del baile de tarima. De hecho, hay un grupo de músicos y una tarima en cada una de las casas rituales, de tal manera que, cuando la acción se traslada hacia la otra, en la primera continúa el baile de tarima sin más interrupciones que los descansos de los músicos.

La tarima de la casa del gobernador es de chalate (xápua), pequeña (2.10 de largo, [0.70] de ancho y 0.30 de alto); la de la casa del mayordomo es de pino (jukú), grande (2.70 de largo, 0.76 de ancho y 0.40 de alto). La de chalate emite un sonido más sonoro, mientras que la de pino, quizá por las múltiples rajaduras, emite uno más sordo. Acerca de esta última, un anciano me comentó: “Hace cuarenta años ya estaba así [con las rajaduras] esa tarima”.

Se nota una diferencia generacional y de sexo en el estilo de los bailadores. Los jóvenes proceden con una actitud más estridente (uno comenzó con sucesivos brincos a dos pies) y retadora, gesticulan eventualmente con las manos y rebotan más los pies al zapatear; por el contrario, los hombres maduros bailan de manera más circunspecta, sin aspavientos y con actitud más concentrada. Pero todos y cada uno son maestros en acompañar rítmicamente los sones de los violineros. Las mujeres bailan de manera muy discreta; su zapateo es muy pegado a la tarima y más monótono que el de los hombres, quienes hacen continuos cambios de ritmo.

Los violines utilizados para los sones de tarima son de fabricación comercial y con cuerdas metálicas. La música de los sones es muy próxima a la de los mestizos, incluso se llegan a reconocer varios sones como El Tecolote o El Durazno, pero con una evidente transformación en la afinación y en el desarrollo. Sin embargo, los sones coras están más próximos a los del mariachi de los mestizos que a los tradicionales de los huicholes, ejecutados con raweri y kánari.

En los sones de tarima es notorio que entre los músicos no aparece un instrumento que lleve el bajo y es raro que se incorpore la guitarra tocando la armonía; los sones se tocan principalmente con el violín y consisten básicamente en melodías. El bailador, con su zapateado en la tarima, llevará el bajo, pero sin atender la marcación de otro instrumento, como en el caso de la tradición mariachera de los mestizos, en donde esta función musical la cumple el guitarrón, el violón, el arpa o la guitarra grande.

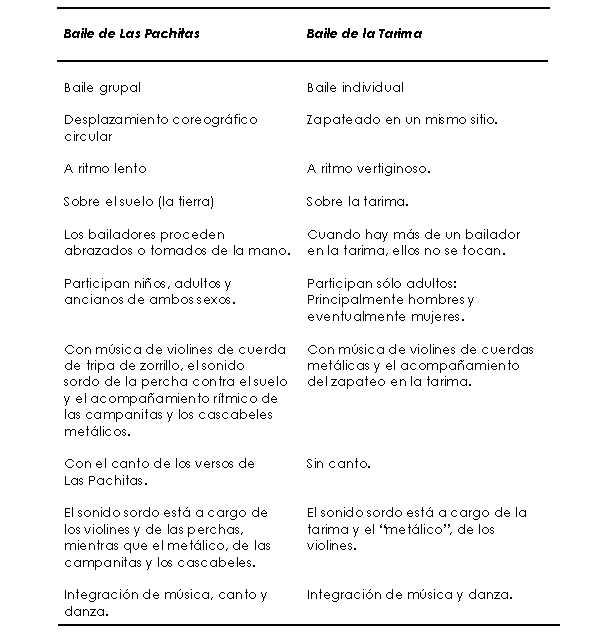

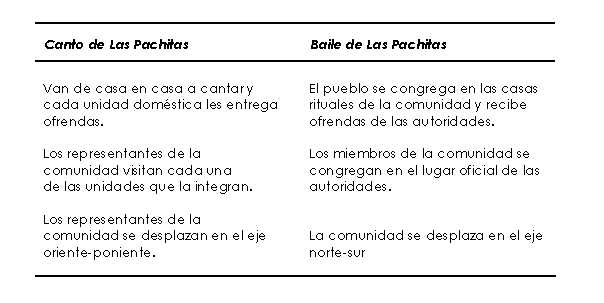

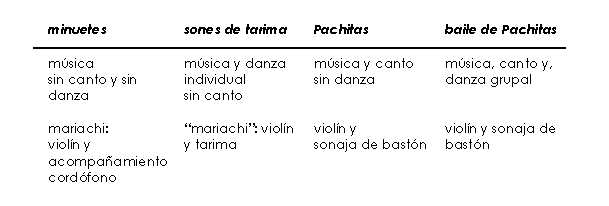

Las oposiciones simbólicas de los bailes de Las Pachitas y de tarima son las siguientes:

Martes de carnaval, 28 de febrero

En la madrugada, la comitiva regresa a la casa del mayordomo y allí -entre tandas del baile de Las Pachitas y del baile de tarima- espera el amanecer. Como a las seis y media, la comitiva, encabezada de nuevo por el mayordomo y el gobernador, se dirige al atrio de la iglesia. Los pachiteros van en su formación de traslado, pero las malinches no llevan puesto el sombrero sino que cubren su cabeza con un rebozo negro. Ahora llevan un vestido blanco con tiras negras horizontales y zapatos negros. Sus sombreros los portan dos de las señoras, tomándolos no directamente con la mano, sino con la protección de un lienzo blanco.

Ingresan al atrio por la puerta poniente y se colocan entre la cruz atrial y la puerta del templo. Los portadores les pasan las banderas a las malinches y dos de los hombres principales mezclan flores blancas y moradas (del tipo tauxi) para conformar un pequeño ramo que colocan en el piso frente a la puerta del atrio. Se trasladan hacia el oriente y, pasando por la puerta del templo, se colocan todos inmediatamente afuera de la barda. Las malinches quedan una a cada lado de la puerta acompañadas por su respectiva bandera. De hecho, ahora los pachiteros se dividen a la mitad, una al lado norte y otra al sur. Priva un ambiente de gran solemnidad y reverencia.

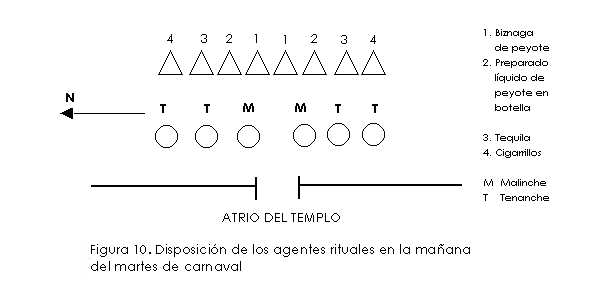

Ocho hombres, cuatro correspondientes a cada mitad, se ubican en una hilera de frente al oriente. En ese momento, hacia las siete de la mañana, el sol inicia su aparición sobre el cerro de la cruz. Cada cuarteta porta, desde el centro hacia la orilla, 1) biznagas de peyote, 2) preparado de peyote (molido y luego diluido en agua) embotellado, 3) tequila embotellado y 4) cigarros en cajetilla. El anciano principal, que es uno de los portadores de las biznagas de peyote, inicia una breve oración en cora; al final, él y el otro peyotero hacen una ligera genuflexión a dos rodillas, mientras los portadores del preparado de peyote y del tequila derraman un poco en la tierra y los encargados de los cigarros espolvorean un poco de tabaco en el suelo. La misma ceremonia se repite de cara al norte, luego al poniente, al sur y finalmente en el centro. A continuación, los portadores de las biznagas las colocan en el suelo al lado de cada bandera y las malinches les ponen un pie encima. Luego los “peyoteros” se ponen en cuclillas, viendo al oriente, y comienzan a pelar las biznagas, quitando primero las “semillas” de la parte superior de cada gajo y luego pelando cuidadosamente con las uñas la raíz. Los restos se van colocando en un montoncito sobre un papel que es recogido y guardado por uno de los mayordomos secundarios. Luego, el anciano principal procede a dividir, con su largo cuchillo que trae fajado a la cintura, las biznagas en gajos delgados. Los reparten de uno por uno, primero a las malinches y luego a los hombres y finalmente a las mujeres. En seguida se procede a repartir el preparado de peyote y el tequila, dándole de beber a cada quien “a pico de botella” (excepto a las malinches) y, por último, se les entregan algunos cigarros a cada uno de los presentes.

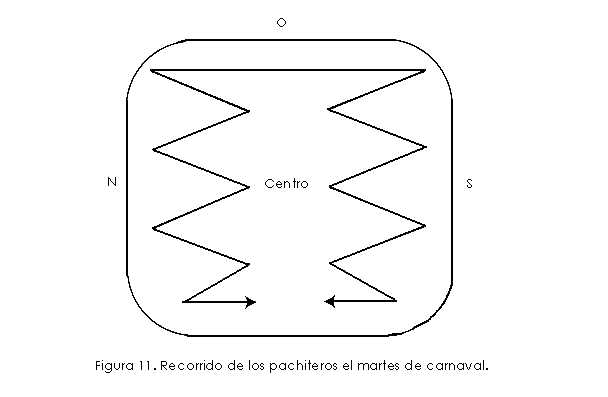

El anciano principal -que ha oficiado como ceremoniero y sacerdote- da la orden y se conforman dos cuadrillas, cada una con su bandera, su malinche, su violinero, la mitad de las mujeres, de los cantores y de los hombres del coro. Las mujeres colocan el sombrero ritual en la cabeza de las malinches y, con premura, una cuadrilla parte, casi a trote, hacia el norte y la otra hacia el sur. Van a recorrer rápidamente todas las casas de cada mitad del pueblo, comenzando por las que están más hacia el oriente, para desplazarse hacia las del extremo poniente. El recorrido es como los anteriores, pero con la mitad de los integrantes. Van cantando las tonadas y las letras de Las Pachitas.

Al llegar a la casa en turno, ya está preparada frente a la puerta, en el suelo, una cama de flores y un costal (un petate o una tela rectangular), sobre el cual está una cajetilla de cigarros y una pequeña botella con “trago”. Los pachiteros se colocan frente a la puerta, teniendo la ofrenda enmedio, los portadores le pasan la bandera a la malinche y da inicio una versión abreviada del canto de Las Pachitas. La malinche ondea su bandera y salen los caseros; la señora trae manojos de flores que coloca ante todo en el sombrero de la malinche y luego reparte entre los pachiteros, primero a los hombres y luego a las mujeres. El trago y los cigarros son recogidos por el anciano principal, quien los almacena en morrales de lana. Al final del canto, en lugar de la “flor de jocote” -pero en el mismo orden-, ahora se reparte pinole de maíz. Cada pachitero lleva preparado su morral o una bolsa de plástico para recibir el puñado del polvo de maíz tostado. Al final, los caseros lanzan flores sobre las cabezas de los integrantes de la cuadrilla y ésta parte con premura a la siguiente casa. Las flores que predominan en esta ceremonia son nakaibe, tapuchixa, clavellinas y campanillas.

En ciertas casas puede faltar algún elemento ritual, como las flores, el trago o los cigarros, pero en todas se reparte el pinole, de tal manera que en la bolsa de cada pachitero se va acumulando pinole de todas las casas, el cual se va mezclando en su recipiente. En algunos hogares -muy pocos- no se le obsequia nada a la cuadrilla, pero ésta continúa imperturbable su rápido recorrido.

El contraste entre el “canto de Las Pachitas” y el “baile de Las Pachitas” es el siguiente:

Hacia las nueve y media de la mañana, termina el recorrido de las dos semi-cuadrillas en la parte poniente del poblado. La del norte acampa en la sombra que proyecta la casa del Hueso Mayor; la del sur, bajo la sombra de un zapote. El anciano principal está con esta última, y allá va una “embajada” de la cuadrilla del norte. Allí el anciano está bendiciendo las talegas de pinole. Está en cuclillas mirando al oriente y, ante cada bolsa que le es presentada, reza en cora y espolvorea un poco de pinole alrededor. Luego un hombre llega y se pone en cuclillas ante el anciano y coloca una botella de trago enmedio: inicia una larga oración en cora, que es respondida por el anciano. Frente a la bandera que está recargada en el zapote, se prepara una cama de flores y encima se coloca una botella con “trago”. Un hombre joven quita la “cáscara” de una biznaga de peyote y la parte en gajos para luego moler el cacto y prepararlo como bebida.

La otra mitad de la cuadrilla continúa en la sombra de la casa del Hueso Mayor. Al lado, dentro de un cuadrángulo de piedras como de un metro y medio por dos y medio, se prepara una cama de flores.

Al mediodía continúa el zapateo sobre las tarimas de la casa del gobernador y de la del mayordomo. En la comisaría municipal otro grupo musical toca minuetes ante las autoridades civiles y algunos hombres que los acompañan. Está integrado por un violín de cuerdas metálicas, una guitarra de cuerdas metálicas y una tambora (como de setenta centímetros de diámetro). Los minuetes -que no se cantan ni se bailan- tienen un aire barroco y son muy bellos; en este caso, en comparación con los sones y Las Pachitas, se introduce la armonía a cargo de la guitarra. A pregunta nuestra, el violinero -Esteban García Lobatos- define a este tipo de grupo como “un mariachi de tradición”.

Los pachiteros, conformando de nuevo una sola cuadrilla, se trasladan a la casa del gobernador, en su formación acostumbrada. Los sones y la tarima cesan cuando los pachiteros se colocan frente a la puerta de la casa del gobernador. Allí, en la formación del canto de Las Pachitas, van a ejecutar la ceremonia que, divididos en mitades, realizaron por la mañana en las demás casas. En el suelo está preparada la cama de flores con el trago y los cigarros; un poco después salen dos señoras a repartir flores, adornando primero los sombreros de las malinches. Al final, las banderas son introducidas brevemente a la casa y luego son recargadas en el tejado frente a la puerta. Las malinches y los pachiteros ingresan, mientras afuera se reinicia el baile de la tarima. Adentro, en medio de la penumbra, un trío de ancianos chamanes está bendiciendo a la gente: uno con la pipa y tabaco, el otro con un tabejri y el tercero asperjando abundantemente agua en la cabeza y las manos.

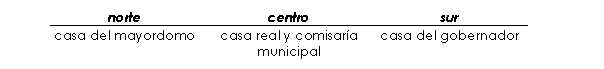

Media hora más tarde, los pachiteros se trasladan con paso rápido a la casa del mayordomo, cantando como siempre. Pasan frente a la casa real y la comisaría municipal, en donde continúa la tocada de los minuetes; enfrente ya está colocada una mesa con un mantel rojo. Al llegar frente a la casa del mayordomo, las malinches se colocan en su posición ritual y reciben las banderas. Los pachiteros y las mujeres toman rápidamente todas las provisiones alimentarlas que habían preparado previamente y que estaban ya acomodadas en morrales, cubetas y costales. De inmediato los portadores toman las banderas y se trasladan caminando de prisa a la casa del gobernador por el eje norte-sur:

Llegan a la casa del gobernador y las malinches toman su posición y reciben las banderas. De inmediato sale el gobernador y su comitiva con todas las provisiones que habían preparado. Da inicio entonces el desplazamiento solemne de toda esta macrocomitiva hacia la comisaría municipal. Adelante van los cuatro violineros que han estado tocando los sones de la tarima y que continúan sus ejecuciones; luego va el gobernador y otras tres autoridades, todos con su vara de mando en la mano; detrás van los pachiteros con su música y sus cantos; finalmente alrededor y atrás van los demás acompañantes.

Hacia las dos de la tarde llegan a la explanada frente a la comisaría, que ve hacia el oriente. Hay un gran semicírculo de hombres sentados en la banqueta de la comisaría y en bancas que se han colocado como su continuación; visto desde quienes arriban, esto es, desde el oriente, a la derecha están ubicados los minueteros y a su lado se colocan los cuatro violineros, que dejan de tocar. El comisario está atrás de la mesa ritual y allí llegan las autoridades tradicionales y colocan sus varas de mando. Los pachiteros no cesan sus cantos, acompañados con sus dos violines de cuerdas de tripa. Entre tragos de aguardiente, da inicio el conteo de los tamales que van arrimando las gentes del gobernador y las del mayordomo, ante la mirada del comisario y sus colaboradores. El conteo se hace por montones de a cinco y se les va colocando de nuevo en costales.

Simultáneamente, una brigada de unas treinta mujeres adultas comienza a repartir pinole a todos y cada uno de los hombres que están sentados formando una gran medialuna: son más de cien. Una tras otra, cada mujer va poniendo su puño de pinole en el recipiente (costal, morral o bolsa de plástico) de cada hombre. El maíz de la comunidad, convertido en polvo, se reparte a sus miembros, de tal manera que cada uno recibe del que se ha preparado -en varios hogares. Luego, las mujeres reparten el pinole entre los pachiteros y finalmente lo intercambian entre ellas. Cada familia comerá, así, una mezcla del pinole “comunal”. En este intercambio colectivo, las mujeres son las donadoras y los hombres son los principales receptores.

Cuando termina el conteo de los tamales, principia un intercambio de trago entre las autoridades (civiles y tradicionales) en torno a la mesa ritual: cada quien trae una botella que va entregando a los demás y éstos a su vez hacen lo mismo. Los pachiteros realizan también por su cuenta un intercambio alcohólico similar. Ahora se trata de un emborrachamiento colectivo por vía de donaciones de trago: todos beben “a pico”. Al poco rato ya se está dando el intercambio de trago entre las autoridades y los pachiteros y finalmente una brigada de unos diez hombres recorre la hilera de los hombres sentados para ofrecer sucesivamente su botella. También se les da trago a las mujeres. Pero ahora el intercambio colectivo tiene a los hombres por donadores y a ellos mismos como receptores principales.

Son las tres de la tarde, los minueteros continúan con sus ejecuciones y los pachiteros con las suyas: “Mañana empezamos a ayunar”, se alcanza a oír dentro de sus lejanos cantos. Pero en estos momentos, la bebida y la comida de la comunidad se reparte a manos llenas. La borrachera es generalizada.

Media hora después, los pachiteros ingresan a la casa real, que está inmediatamente al norte de la comisaría. Las autoridades y los mayordomos se colocan en el lado norte del portal. Las cuatro varas de mando son colgadas en la pared. Los minueteros continúan tocando junto al grupo de principales.

La gente sigue dando y recibiendo trago. Algunos se tambalean, otros ruedan por el suelo y no faltan pleitos verbales y jaloneos. Llegan ollas cola comida y canastos con tortillas. Alas cuatro de la tarde, se sirve en el portal la comida a los principales. A las demás personas se les distribuyen tamales. Adentro de la casa real también se reparte comida a las malinches y sus acompañantes.

La tarima que estaba en la casa del gobernador es traída y colocada frente al lado sur del portal. Adentro ya se han acomodado los cuatro violineros, sobran los bailadores, ahora más borrachos que los días previos, y dan inicio los sones. A las cinco de la tarde, se reinicia el baile de Las Pachitas, frente a la explanada norte de la casa real. A pesar del estado de los participantes -debido a la borrachera, el desvelo y el cansancio-, unas cincuenta personas comenzaron sus desplazamientos circulares, aunque no faltaron quienes se cayeron al suelo, ya sin control de sus cuerpos.

En esta ocasión, se ejecutan simultáneamente el baile de Las Pachitas, en el patio norte, y el baile de tarima, en el patio oriente. El primero se desarrollará por tandas de media hora e intervalos de descanso, mientras que el segundo no cesará durante toda la noche hasta el amanecer.

A las diez y media de la noche, los pachiteros se trasladan a la iglesia. La comitiva es reducida y algunos de ellos con dificultad se mantienen de pie. Se colocan en su formación acostumbrada entre la cruz atrial y la puerta y dan inicio al canto de Las Pachitas: la música no falta, ni los cantores ni el coro. Al principio, las malinches ondean sus banderas, entrecruzándolas adelante y atrás. Ahora los pachiteros van girando hacia los cuatro puntos cardinales, pero en sentido de las manecillas del reloj: poniente, norte, oriente y sur. Al final de cada canto, una mujer pasa a untar las mejillas de los pachiteros con polvo de “flor de jocote”.

Después de una tanda de tres cantos, las mujeres retiran los sombreros de las cabezas de las malinches, tomándolos con lienzos blancos. Las malinches y las mujeres ingresan al templo, mientras los músicos y cantadores permanecen en el atrio cantando Las Pachitas. Hacen un breve alto a la altura del coro, otro a la mitad de la nave y llegan hasta cerca del presbiterio. Al terminar su canto, se acercan los cantores y los bandereros toman las banderas para colocarlas en posición horizontal, recargadas sobre una banca del templo. Se tienden dos cobijas en el piso, sobre las que se sientan las malinches y donde se ponen reverentemente sus sombreros.

Se procede a desbaratar las banderas. Primero se desamarra cada una de las campanitas y de los cascabeles, se recogen las flores blancas tuaxi, luego se desata el atado de plumas y por último se retira la bandera, que es doblada con cuidado. Los elementos de cada una de las banderas se van acomodando con reverencia sobre un paño blanco tendido previamente en el piso. Luego se amarran dos extremos del paño en diagonal y a continuación los otros dos, obteniéndose un atado compacto para los elementos de cada bandera. Mientras tanto, las señoras ayudan a desvestir a las malinches hasta que éstas quedan con sus vestidos ordinarios, que traían abajo de los trajes rituales. Las ropas de cada malinche también se colocan por separado sobre un paño, que es doblado y amarrado al final.

Todos se dirigen a la puerta del templo. Un pachitero aclara: “Ora sí la fiesta ya se acabó”. Adelante van los bandereros portando en alto los largos otates desnudos. Como a las once y cuarto –a media noche salen los pachiteros por la puerta poniente del atrio y se dividen a la mitad: una parte se dirige al norte a la casa del mayordomo y la otra al sur, a la casa del gobernador. Cada una lleva su otate, el atado con los elementos de su bandera y el atado con las ropas de su malinche. Silenciosos, cansados, borrachos… se pierden en lo oscuro del pueblo bajo el cielo estrellado. A lo lejos, se oye el incesante y rítmico zapateo sobre la tarima.

Miércoles 1 de marzo

Por la mañana, la tarima que está afuera de la casa real y la que está en la casa del mayordomo sigue resonando al ritmo de los sones. En estos momentos sólo un trasnochado violinero acompaña en cada una de las casas rituales a los desvelados bailadores.

La actividad ritual inicia en la casa del mayordomo, a las nueve y media arriba a este lugar una de las malinches con su comitiva. Ahora viste ropa ordinaria, lo que no le impide un porte señorial. Le tienden un petate en la mitad del pórtico y allí se sienta con las señoras que la acompañan. A las diez llega el gobernador repartiendo trago a diestra y siniestra. Un cuarto de hora más tarde, hace su arribo la otra malinche con su séquito y se acomoda junto a la primera.

Con cobijas colgadas del tejado se improvisó una especie de toldo para cubrir del sol a las malinches y sus acompañantes.

Frente a la puerta se coloca en el suelo un costal y sobre él se extienden, sacándolas del atado, las campanitas, los cascabeles metálicos, los collares, el plumero y las flores tauxi. En un petate, a la derecha, se extiende la bandera y en otro, a la izquierda, se amontonan las ropas que había utilizado durante las cinco semanas la malinche de esta mitad. Atrás, en el centro, sobre un costal se pone un equipal redondo y encima de él “es sentado” el sombrero ritual de la malinche, todavía forrado con tela de algodón y listones multicolores.

A las diez y media, da inicio el proceso de desbaratamiento de los elementos rituales. Unos hombres desprenden la flor blanca de tela de la copa del sombrero y luego van retirando listón por listón; cada uno se va enrrollando cuidadosamente. Descosen los lienzos que cubren el sombrero por arriba y por abajo y los doblan. Todo se va acomodando cuidadosamente. Mientras tanto, otros están retirando las borlas-flores de la bandera y las acomodan en manojos. Luego, unas mujeres proceden a descoser, en una operación prolongada, listón por listón, los motivos geométricos de la bandera, pero dejándolos en su sitio. El sombrero de soyate, ya desnudo, es llevado dentro de la casa. Los hombres se encargan de enrrollar los listones negros de la bandera, mientras las mujeres hacen una madeja con el hilo que había servido para fijarlos.

Sobre el costal del centro, el mayordomo y su ayudante proceden a revisar cada uno de los elementos: collares, cintas, espejos, huaraches y zapatos de la malinche. En el petate de la izquierda varias mujeres comienzan a revisar, prenda por prenda, y a acomodar las ropas de la malinche en montones con los elementos que corresponden a una misma propietaria.

Finalmente, el anciano principal guarda los elementos del costal central en un atado, otros hombres doblan el paño de la bandera y las mujeres recogen las ropas que les pertenecían, guardándolas en sus morrales. Dos montones de ropa no fueron recogidos y se guardan, junto con los demás elementos rituales en la casa del mayordomo. Durante toda esta operación, que dura aproximadamente una hora, no cesa el baile de la tarima, acompañado por cuatro violineros; en esta ocasión destacan sobre la tarima algunos de los pachiteros que, por sus obligaciones, no habían tenido la oportunidad de bailar antes. Durante este lapso tampoco se interrumpe el intercambio de trago.

Luego, a partir de las once y media, se reparten los tamales. Para esto, se habían traído previamente tres costales repletos. A la gente con cargo se le entregan cinco tamales, a los demás dos. Cada quien los consume en su lugar: dentro de la casa, en el portal o en los alrededores. La comida grupal se prolonga más de una hora y, mientras tanto, sigue el baile de tarima en el lado derecho del portal y en el izquierdo un hombre tiene su grabadora tocando música ranchera.

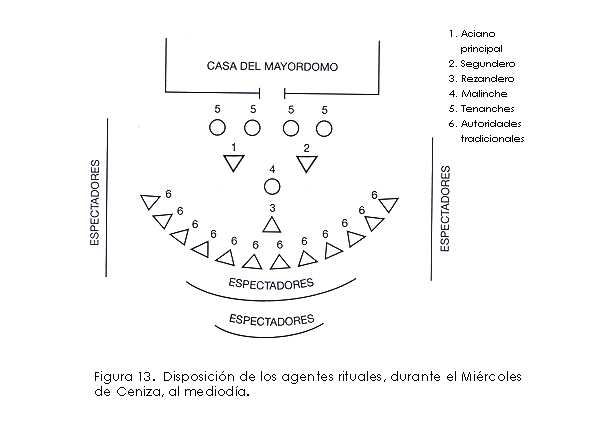

Alrededor de 45 minutos después del mediodía, da inicio la ceremonia de un rezo. De espaldas a la casa se coloca el anciano principal y un hombre joven, quien fungiría como su segundero; adelante tiene a la malinche y atrás de él a las mujeres. Enfrente se ubica don Patricio García, quien es solicitado por el mayordomo como rezandero. Detrás de este personaje están el gobernador, el mayordomo y el conjunto de los hombres con cargo. Para entonces, ha cesado la música y todos los hombres se descubren la cabeza.

Primero el anciano principal declama una larga oración, que en partes era coreada por el segundero. Luego, don Patricio hace lo propio; a continuación de nuevo el anciano y finalmente don Patricio. El acto dura una media hora. Nos dijeron que le estaban entregando la malinche al anciano principal y que él “era su padre”.

A la una y media de la tarde, parte toda la gente hacia la casa del gobernador. Esta vez ya no son encabezados por las banderas, ni sus otates. Al frente van el gobernador, el mayordomo y un hombre que porta una jícara con tabaco picado y hojas de maíz secas; luego los músicos y finalmente hombres y mujeres. Esta ocasión se marcha sin música ni canto. La tarima ya se había trasladado desde la casa real a la del gobernador. Al llegar se les tiende un petate en el centro del tejabán a las malinches y a las mujeres que las acompañan y da inicio una ceremonia como la que tuvo lugar con la otra bandera en la casa del mayordomo. Igual que allá, los músicos se ubican al lado derecho del portal, frente a ellos está la tarima y de inmediato sube un hombre a zapatear. Después de una hora, al terminar de desbaratar y guardar los elementos rituales, da inicio el reparto de tamales, trago y cigarros.

Esta tarde concluye el tiempo de Las Pachitas; al tercer día, primer viernes de cuaresma, da inicio el siguiente tiempo ritual, el de cuaresma-Semana Santa, para lo cual durante estos días ya se había estado preparando el chirimitero. El ejecutante de la chirimía debe conseguir los elementos para elaborar la boquilla de dicho instrumento, entre otros las hojas secas de mazorca (totomoztle) y la hilaza. Desconocemos el papel ritual exacto de la música de chirimía en el segmento ritual cuaresma-Semana Santa, pero en las comunidades coras en las que todavía sobrevive la tradición de dicho instrumento, se trata de una música asociada a las ceremonias del templo católico y es polifuncional. En la fiesta patronal de Santa Teresa, el chirimitero y su tamborilero ejecutan plegarias musicales (un equivalente de los minuetes mariacheros) en la Casa Real y tocan los sones que constituyen el marco sonoro de las escaramuzas de los moros que tienen lugar en la plaza. También en Jesús María y en La Mesa del Nayar acompañan las escaramuzas de los moros durante la fiesta del cambio de autoridades, a principios de enero. En Rosarito (Yauatsaka), a fines del siglo XX, un anciano todavía tocaba solitario, de manera esporádica, dicho instrumento en la puerta del templo durante los días santos; su melodía, ya sin el acompañamiento del “tambor militar mediterráneo”, era un aire melancólico que no quedaba insertado de manera precisa en la armadura del proceso ritual. Los informes sobre la Semana Santa en La Mesa del Nayar1 no dan pistas sobre la función de la música de este instrumento; pero puede ser semejante a la del Nayarit mestizo, donde (en Jala, por ejemplo) sus ejecuciones constituyen llamadas de duelo, por la muerte de Jesucristo.2

Consideraciones analíticas

Sólo nos tocó presenciar la fase final de la fiesta de Las Pachitas. Suponemos que, al igual que en las demás comunidades coras (San Pedro Ixcatán, en 1939 todavía cora;3 Santa Teresa;4 Rosarito5 y Jesús María),6 al inicio de la fiesta en La Mesa del Nayar sólo se monta una de las banderas, a la cual se le van añadiendo elementos conforme se avanza en la celebración. En la parte final de la secuencia festiva se incorpora la segunda bandera. En ambos casos se conjuntaron en cada bandera los elementos decorativos y emblemáticos que a su término fueron separados.

La percha de la bandera materializa el poste cósmico, el axis mundi, por el que se vinculan la parte de arriba del mundo con la de abajo, las fuerzas superiores con las inferiores. De hecho, el otate de la percha es una planta eminentemente femenina, relacionada con el inframundo, con la parte acuática del universo; el atado de plumas -de un azul brillante y cuya punta es blanca- del ave urraca (Callocita colliei), que se amarra en su punta, representa también el agua, pero en su forma de nube y lluvia que cae desde el cielo.7 “Los poderes específicos de las plumas dependen del color y del hábitat del pájaro en cuestión”.8 Así, “… la representante de la Madre Tierra, que también aparece en los mitotes, lleva una vara adornada con las plumas azules de la urraca. Al parecer es el agua lo que simbolizan estas plumas, el océano que rodea la tierra y también pertenece a la diosa madre”.9

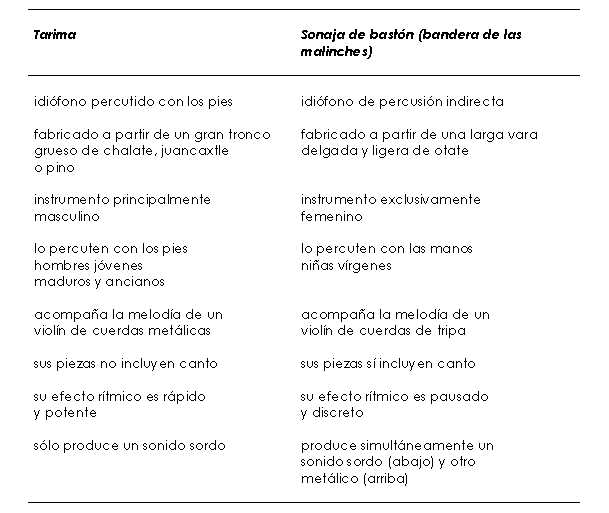

La vinculación de lo alto con la bajo es resaltada, asimismo, por el contraste sonoro que emite simultáneamente la sonaja de bastón (la bandera) al ser percutida: por un lado, el tintineo metálico y agudo (arriba), y, por otro, el golpe sordo y grave contra la tierra (abajo).

A la vez, el reiterado movimiento arriba-abajo que implica el percutir la bandera contra el suelo se opone y se complementa con los traslados horizontales que realizan los pachiteros: recorridos circulares en sentido levógiro y desplazamientos precisos en los ejes oriente-poniente y norte-sur, así como las visitas reverenciales a los cuatro puntos cardinales y al centro. De esta manera, los desplazamientos rituales de los pachiteros y de las malinches, así como sus movimientos coreográficos y organológicos (la bandera) reproducen reiteradamente el cosmograma indígena y, al mismo, tiempo la sucesión de la secuencia ritual va reconstruyendo la relación de orden que le corresponde a cada una de las partes dentro del conjunto. El circuito circular privilegiado es oriente-norte-poniente-sur; la deambulación principal es oriente-poniente y luego norte-sur. El centro es el punto principal, por lo que inicia o termina los movimientos rituales. Los giros dancísticos sinistroversos constituyen, por un lado, una mímesis del movimiento del huracán y, por otro, en la medida en que el poblado queda constituido en “todo el mundo”, los agentes rituales están reconstruyendo el movimiento primigenio del universo, una réplica de la creación del mundo.10

En Presidio de los Reyes (Muxate’e), poblado de la bocasierrra, las dos banderas de las malinches presentan diseños muy próximos a los de La Mesa del Nayar, debido a que muchos de sus habitantes han emigrado desde esta comunidad alteña. En el segmento final de la ceremonia de Las Pachitas -el martes de carnaval hacia las tres de la tarde, en el punto oriental del poblado-, se presenta una reduplicación de la imagen del quincunce-universo. Para realizar las reverencias a los rumbos del universo, las banderas son colocadas en el centro de unos diseños elaborados con flores en el suelo -en un caso amarillas y en otro violáceas, conforme a los colores de cada bandera- que corresponden a los que se exhiben en los lienzos en la punta de las perchas. De esta manera, el concepto del universo expresado arriba se duplica -con los mismos diseños gráficos y tonos- en la parte baja, sobre la tierra.

Como un ejemplo del cuidado en la selección y preparación de los elementos rituales, Pedro Gutiérrez, mexicanero avecindado ritualmente en el barrio indígena de la comunidad de San Juan Bautista y quien anteriormente participó por varios años en el “costumbre” de Rosarito, comentó que las varas de las banderas de las malinches se elaboran de otate (planta cuyo tallo es macizo), nunca de carrizo (planta cuyo tallo es hueco). Pero se deben cortar hacia el oriente del poblado, y de ninguna manera hacia el poniente. El encargado de prepararlas debe arrancar la planta con todo y raíz para luego colgarla durante cinco días, habiéndole quitado solamente la parte más notoria del follaje. Después de ese lapso, comienza a despojarla de su follaje detallada y progresivamente, comenzando de la punta hacia la raíz. Después de otros cinco días, se le corta la parte baja, correspondiente a la raíz. Finalmente se alisa cuidadosamente la vara con el filo del machete. Así se logra una percha larga pero muy ligera, que puede ser manejada sin problema por las niñas que ocupan el cargo de malinches.

La danza de Las Pachitas constituye el polo estructural simétrico e inverso de la danza del Volador (de las culturas indígenas del Golfo de México), dentro del sistema de danzas giratorias alrededor de un poste axial.11

El tema del descenso del poste cósmico sobre la tierra se expresa por la inserción del tronco en un pozo, en el caso del Volador, y por el continuo percutido de la percha contra el suelo, en el caso de Las Pachitas. La danza cora se ejecuta sobre la tierra y, dada la sencillez de su paso, permite que la participación sea generalizada; por el contrario, el Volador, dada su especialización acrobática, se limita a los participantes entrenados y pasa a ser un espectáculo que admiran los asistentes.

En el caso de la danza del Volador se enfatiza el descenso de las fuerzas del cielo sobre la tierra, en tanto que en Las Pachitas se manifiesta la solicitud de los humanos terrenales hacia las fuerzas cósmicas superiores. Esta última danza se lleva a cabo durante los meses de enero a marzo, cuando no hay lluvias e inicia la parte más calurosa de la temporada seca. De esta manera, se trata de un rito mimético pluvífero ejecutado por medio del lenguaje de los gestos, ademanes, trajes, emblemas y coreografías que conforman una danza colectiva propiciatoria, esto es, una provocación del futuro. Por medio de la técnica mágica, el baile giratorio de carácter colectivo forma un remolino de viento y crea, así, la tempestad pluvífera que traerá aguas benéficas. Se reproducen, por medio de la actuación, los fenómenos atmosféricos que se desea provocar y, al mismo tiempo, las actitudes típicas de las entidades sobrenaturales que los gobiernan. Por esta razón, Las Pachitas -en tanto encantamiento mágico por medio de la mímesis coreográfica- no se pueden interrumpir, durante varias semanas, hasta su conclusión ritual prescrita en el carnaval-miércoles de ceniza.

Las representaciones rituales coras son manifiestamente polisémicas. Según Coyle, la fiesta de Las Pachitas representa, por vía de la escenificación dramática, un segmento de la vida en la tierra de Hesu Kristo Tavástara, de tal manera que se enfatizan los aspectos pecaminosos de él, personificado en un niño llamado San Miguel Sáutari.12 Este personaje había sido concebido durante la fiesta de los difuntos, había nacido en la Navidad y, posteriormente, alcanzará su destino fatal en la Semana Santa. “Durante esta fiesta [Las Pachitas], por lo tanto, emerge con fuerza el aspecto de Sáutari [la Estrella de la Tarde] del personaje Hesu Kristo Tavástara, quien tiene dos caras [la otra es Hátsikan, la Estrella de la Mañana]. Al igual que Sáutari, en su viaje terrenal, este niño y sus compañeros borrachos y festivos sólo parecen estar interesados en su autogratificación”.13

De acuerdo con la exégesis cora, los pachiteros, en sus deambulaciones por el poblado, andan buscando a Hesu Kristo Tavástara. Pero eso es tan sólo una simulación imaginaria, ya que en realidad se dedican a cantar, bailar, ser untados con polen de pino en las mejillas y recibir regalos -florales, de comida y de bebida- en los hogares de la comunidad. Así, debido a su debilidad e indulgencia, los pachiteros fracasan en la búsqueda del niño perseguido. Al final de la fiesta, dicha tarea quedará encomendada a los judíos, quienes serán los agentes rituales del siguiente periodo festivo que concluirá en la Semana Santa.

La conducta pecaminosa de San Miguel Sáutari, durante su estancia terrestre, trae vida al mundo de la estación seca.14 De hecho, este personaje lleva a cabo sus acciones pecaminosas en determinados lugares del paisaje, lo cual constituye un encuentro con su madre, la diosa de la Tierra.15

“El polvo amarillo del polen de pino es el ‘dios amarillo’ de la Aurora”16 El “pinole” amarillo que se unta en las mejillas de los pachiteros en todas las casas del poblado y que luego les es lanzado, junto con flores, en calidad de lluvia colorida, es una manifestación de la fertilidad del tiempo de lluvias que San Miguel Sáutari ha traído a la tierra.17

Preuss había esclarecido que la malinche, vestida de ropaje blanco, encarna a Tatej, la diosa cora de la Tierra y de la Luna.18

Según Valdovinos, en la comunidad de Jesús María, la malinche “Se trata de una niña virgen […] que representa el Santo Entierro en su faceta más oscura y femenina, es decir, aquella relacionada con el sol nocturno. Para los maritecos, la malinche de Las Pachitas es, en realidad, Cristo que está buscando esconderse en las casas del pueblo, quien, como parte de su fuga, ha cambiado su apariencia masculina por una femenina”.19

Al terminar la visita a los hogares de la comunidad, la malinche recibe ofrendas de flores frescas de parte de los caseros, de tal manera que su sombrero queda cubierto totalmente con ellas. Esto confirma la identidad de la niña con Nuestra Madre primordial, una virgen pura, cuya “flor” será irresistible al loco de sexo Sáutari.20 “De hecho, aun el nombre Sáutari, que está basado en la partícula verbal –sauta- (‘corta-flores’), parece indicar hacia la relación sexualmente cargada del niño [que aparece en Santa Teresa (cfr. infra)] con la Malinche revestida de flores”.21

“En este tiempo [temporada de Las Pachitas] se pone de manifiesto el lado más oscuro del Santo Entierro, al grado de que éste es capaz de adquirir una apariencia joven y femenina, esto es, la de la malinche de Las Pachitas, la niña que durante toda la fiesta sostiene la bandera. Nada más con aproximarse a ella es suficiente para despertar todos los vicios del hombre. Por ello se dice que, a partir de Las Pachitas, muchas jóvenes quedan embarazadas, ya que tanto ellas como los novios pierden el juicio y hacen locuras que en otros tiempos no se atreverían a hacer”.22

Don Esteban Chávez, chamán de 90 años de edad de la comunidad cora de Rosarito, comentó que el martes de carnaval era “para andar bailando con una vieja de un lado y otra del otro”; que en ese tiempo “uno podía meterse con las mujeres”. Según Antonino Flores, también rosareño, “La Pachitiada es un ejemplo de que él ha quedado mal con su madre por estos tiempos. Es que Jesucristo, por estos tiempos, durmió con su madre, quedó mal con ella. Ya que fue grande [aunque apenas había nacido en Navidad], durmió con su mamá. Jesucristo podía parecer otro, no de la misma familia”.23

“Esta fiesta se considera altamente femenina, no sólo por la [importante] presencia de la niña [malinche], sino porque en ella se exige la presencia de todas las mujeres de los cargueros de las varas, los mayordomos y tenanches. Ellas participan siempre activamente en todas las fiestas, pero generalmente desde sus casas. Sin embargo, en esta ocasión deben estar siempre alrededor de la malinche. Si alguno de los cargueros no tiene mujer, debe pedir a una mujer de su familia que lo acompañe”.24

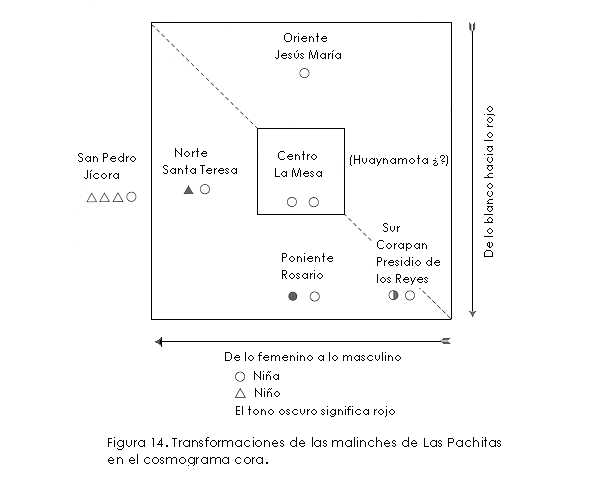

Pero -en una clara inversión temática de la interrelación de los rumbos, los colores y los sexos- los personajes centrales de la fiesta de Las Pachitas expresan una transformación gradual, en términos estructurales, desde lo blanco-femenino hacia lo rojo-masculino, conforme se desplaza la escenificación desde el oriente hacia el poniente o hacia el eje norte-sur. Así, en el extremo oriental del territorio cora, en Jesús María sólo aparece una malinche vestida de blanco, con una bandera que lleva en lo alto cinco campanitas;25 en la porción central, en La Mesa del Nayar, dos malinches, ambas vestidas de blanco, cuyas banderas exhiben en lo alto una combinación de una campanita y varios cascabeles; en el extremo occidental, en Rosarito, una malinche vestida de blanco y otra de rojo, ambas con una sola campanita en la parte superior de su bandera.26

En la zona de la bocasierra, conforme se desplaza el desarrollo de la festividad hacia el sur, tanto en San Juan Corapan como en Presidio de los Reyes, la oposición entre las dos malinches se mantiene, pero atenuada, ya que el contraste blanco-rojo no se expresa en el vestido, pero sí en ciertos detalles de los sombreros y las banderas; posiblemente se presentaba una situación semejante en San Pedro Ixcatán en 1939 (comunidad cora antecesora de la de Presidio de los Reyes), aunque allí la tela blanca de los vestidos era moteada, pero -con base en las imágenes de las fotografías en blanco y negro- en la blusa sí se percibe una con tono más claro y otra con tono más oscuro.27

Finalmente, en la comunidad norteña de Santa Teresa, se presentan una malinche, vestida de blanco -cuya bandera lleva dos campanitaS-28 y un niño vestido de rojo, el Monarco, quien es la personificación de Sáutari, el copulador por excelencia, cuya bandera no lleva ninguna campanit.29 Más hacia el norte, en la comunidad mexicanera de San Pedro Jícora, Ziehm reporta, para la década de 1960, cuatro banderas, de las cuales una era portada por una niña y las restantes por niños;30 lamentablemente, no dejó información acerca del atuendo de estos agentes y sobre el número o la carencia de campanitas de las banderas. De cualquier manera, sí informa que dos niñas eran el centro del culto -junto a la imagen de la virgen María, Tonansin- en esa festividad.

Conforme se avanza desde el lugar de lo alto y de la luz, el oriente, hacia el lugar de lo bajo y de la oscuridad, el occidente, se pasa gradualmente de lo claro (aunque en esta festividad, corresponde a lo femenino) hacia lo rojo (que corresponde a lo masculino) y de mayor a menor número de campanitas, instrumento musical femenino por excelencia. De esta manera, se va manifestando con mayor detalle -de manera no verbal- el mitema del incesto del hijo (Hesu Kristo Tavástara) con su madre (Tatej, la diosa de la Tierra). La doble personalidad en que, para los indígenas del Gran Nayar, se puede manifestar Jesucristo, pasaría por la de un personaje femenino, pero rojo, la malinche roja de Rosarito, a medio camino entre las malinches blancas y el Monarco rojo de Santa Teresa.

Para los huicholes de la parte occidental (San Andrés Cohamiata y las comunidades del cañón del río Santiago y los alrededores de Tepic) -no así para los de las comunidades centrales (Santa Catarina) y orientales-sureñas (San Sebastián, Tuxpan de Bolaños y Guadalupe Ocotán)-, el Cristo crucificado se expresa en dos imágenes gemelas, una masculina y la otra femenina, a la que se viste con falda.31 En el límite, el cristo de Huaynamota -el santuario más célebre de la región serrana, ubicado en la parte sureña- es conceptualizado como una imagen doble, cuya parte derecha es masculina y está asociada al peyote-hikuri, en tanto su parte izquierda puede ser masculina o femenina y está asociada al kieri.32

Las Pachitas es una fiesta que, durante un periodo de tres a cinco semanas, pone en una relación efervescente a la comunidad y a sus unidades familiares. Los representantes comunales: pachiteros, malinches y banderas-emblema, recorren todas y cada una de las casas del pueblo llevando sus cantos y recibiendo “flor de jocote” en las mejillas. La víspera y el martes de carnaval, los meseños se congregan en tres espacios de simbolismo tradicional -la casa del mayordomo, la casa del gobernador y la casa real- para participar alrededor de los pachiteros en un baile comunal de coreografía circular y alternativamente en un baile individual de desfogue rítmico. Allí reciben tamales, trago, cigarros y pinole y participan en una comensalidad grupal. Previamente, la mañana del martes de carnaval, ellos habían dado su colaboración de trago, cigarros y pinole a los pachiteros, quienes concentran y redistribuyen estos bienes. Las personas con cargo elaboraron los tamales el sábado y el domingo, mientras en las casas del pueblo se prepara el pinole. Los representantes comunales recorren el poblado en un eje oriente-poniente; la comunidad congregada se mueve en un eje norte-sur. Se trata de una fiesta de reciprocidad grupal, en la que todos dan y todos reciben; una fiesta de abundancia, alegría y derroche. Es por ello que los costales de tamales se exhiben y éstos se cuentan en público; también es significativo que las malinches presentan un sobreexceso de ropa y cambian de atuendo día con día.

De hecho, el aspecto carnavalesco apenas se insinúa al final de este prolongado proceso ceremonial por medio del exceso de comida y bebida, en la licencia de bailar abrazados y en la danza incesante sobre la tarima. Sin embargo, toda la secuencia está regida por un ordenamiento ritual claro, acorde con las normas de las jerarquías establecidas. La inversión del régimen social y la pérdida de la personalidad por medio del disfraz se desplazan a la siguiente secuencia del cielo ritual, esto es, a la Semana Santa, cuarenta días después.

El baile de Las Pachitas corresponde formalmente a la coreografía y el paso dancístico del mitote. En la medida en que el segundo se ha convertido en un ritual “oculto”, que se realiza en el monte, cabe la hipótesis de que los coras desplazaron ciertos elementos de aquél a Las Pachitas, ritual que sí podían desarrollar en la cabecera comunal sin la amenaza de castigos por idolatría, ya que al menos verbalmente están rindiendo culto a la virgen María. Sin embargo, a diferencia del mitote, al que los coras denominan en español “danza”, a Las Pachitas se les nombra “baile”.33

Los géneros de música y danza que se oponen y combinan en esta fiesta son los siguientes:

En todos los casos se da una combinación de un instrumento con sonido “metálico” y otro con sonido “sordo”, pero a diferencia de los géneros mariacheros (sones y minuetes) en los que los violines llevan el aspecto metálico y el violón (tololoche), el tambor o la tarima el sordo, en los géneros de Las Pachitas se da una inversión y los violines de cuerda de tripa llevan el sonido sordo, mientras que las campanillas y cascabeles de la bandera el metálico.

La contraposición entre los dos instrumentos musicales de origen nativo es significativa:

La calidad femenina de la bandera de Las Pachitas en tanto sonaja de bastón, queda confirmada por una característica de la fiesta en la comunidad norteña de Santa Teresa. Allí es el único caso en el que, en la parte final de la secuencia de Las Pachitas, no se incorpora otra niña malinche, sino un niño denominado Monarco, quien viste de color rojo y también porta una bandera. Pero, en manifiesto contraste con la de la malinche, su bandera no incluye campanitas.34

Tanto la flor blanca de campanilla, en tanto equivalente de las campanitas metálicas que tocan las malinches -a veces directamente con la mano35 a veces indirectamente, cuando están amarradas en lo alto de la percha de la bandera- son réplicas de las campanas del templo y, en tanto tales, son representaciones eminentes de la femineidad de la niña-malinche36 1a cual, a fin de cuentas, remite al templo católico, que para los coras no es otra cosa sino el vientre de la Madre Tierra. De hecho, el encargado de vigilar ritualmente la puerta del templo, denominado Cha’ayaka, es considerado como la vagina… la entrada.

Preuss señala, con base en el canto acerca de “Los hijos de Tonati”, en la versión de Leocadio Enríquez,37 que con referencia a la estrella matutina y vespertina -en tanto un tipo de embustero (trickster), “En la carrera entre los dos hermanos, la estrella vespertina les permite a los hombres ingerir vino [mezcal] y bailar en la tarima, mientras que el mayor [la estrella matutina] lo prohibe”.38 Por lo que la tarima es un instrumento musical asociado a Sáutari.

Si bien la mayoría de los cantos de Las Pachitas está en náhuatl, no son de origen prehispánico, ya que se refieren en buena medida a la virgen María, y tienen que ver con el templo católico -aunque este edificio haya sido asimilado simbólicamente con el vientre de la Madre Tierra nativa-; por lo demás, corresponden al ciclo mariano del calendario litúrgico tridentino que va del nacimiento de la virgen (8 de septiembre) pasa por su parto (la noche del 24-25 de diciembre) y por el final de su cuarentena en la Candelaria (2 de febrero), para concluir el martes de carnaval.

El conjunto de letras de El Mexicano -las más arcaicas y que están en náhuatl- corresponde al periodo de evangelización jesuítica en El Nayarit (1722 a 1767), entre indígenas coras y tecualmes; lapso durante el cual se promovió la evangelización en lenguas aborígenes. Como se trata de un rasgo cultural complejo, pues implica una memorización reiterada, supone su repetición ritual, una y otra vez -tanto ahora, como en el pasado-; por lo tanto, una adoctrinación rigurosa, prolongada y constante, que sólo pudo ser lograda mediante el régimen conjunto de misión y presidio.39

La referencia reiterada a la virgen de Guadalupe (Hualalo, Gualalo o Gualalup) aporta una pista adicional para remitir este rasgo cultural al periodo jesuítico nayarita. Fue en esa época en que, precisamente, la Compañía de Jesús desarrolló su esfuerzo final para que el Vaticano celebrara oficialmente a la guadalupana con una fiesta del calendario litúrgico, a partir del reconocimiento del milagro inicial de su aparición a Juan Diego… No fecit taliter omni nationi. La designación papal de santa María de Guadalupe como patrona de la América Septentrional fue un gran triunfo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús en 1754 y los años subsecuentes fueron de gran regocijo triunfal para los jesuitas de estas tierras.

El conjunto de letras de El Papaqui -que están en castellano- debe haber sido introducido por los misioneros franciscanos a partir de 1770, a menos de tres años de la expulsión de los jesuitas, fecha en que la Corona española prohibe el uso de las lenguas nativas y exige que los misioneros impongan la lengua española en las comunidades indígenas. Por lo tanto, la época en que deben haber sido introducidas las letras en castellano de El Papaqui se puede situar entre 1770 y 1810, pues a partir de la Guerra de Independencia el proceso misional franciscano en la sierra fue muy irregular.40

Sin embargo, la conformación del complejo ritual de Las Pachitas -al igual que todo el ciclo ritual comunal-, tal como llegó a subsistir durante el siglo XX tuvo su origen en el periodo lozadeño (1857-1873). Hasta ese momento se restauró por tres lustros la autonomía en las comunidades serranas, de tal manera que los indígenas pudieron desarrollar de acuerdo con su cosmovisión los rituales públicos comunales en las cabeceras, sin la intromisión de sacerdotes católicos o el impedimento de los militares a su servicio.41 Entonces, a los cantos y a los recorridos rituales, heredados de la época de las misiones, se les deben haber acotado los movimientos direccionales acordes con la ritualidad nativa, se les debe haber añadido la danza circular del tipo mitote, el untado de pinole de pino o de maíz y la personificación de la diosa de la Tierra en una niña virgen como la figura central. Asimismo, a partir de dicho periodo, debe haberse iniciado el proceso de incorporación de letras en lengua cora para algunos de los cantos e, incluso, se deben haber tomado algunos detalles y gestos de los festivales de carnaval de los mestizos.

Bibliografía

Aedo, Angel, “La región más oscura del universo: el complejo mítico de los huicholes asociado al Kieri”, tesis de licenciatura en Antropología Social, México, ENAH, 2001.

Aldana, Guillermo, “Mesa del Nayar’s Strange Holy Week”, en National Geographic Magazine, Washington, 139, 6, 1971, pp. 780-795.

Coyle, Philip Edward, “The Pachitas Festival”, en “Hapwán Chánaka (‘On Top of the Earth’): The Polities and History of Public Ceremonial Tradition in Santa Teresa, Nayarit, Mexico”, tesis doctoral, Tucson, Departamento de Antropología, Universidad de Arizona, 1997.

Gutiérrez, Arturo, La peregrinación a Wirikuta. El gran rito de paso de los huicholes, México, INAH/Universidad de Guadalajara, 2002.

Guzmán, Adriana, Mitote y universo cora, México, INAH/Universidad de Guadalajara, 2002.

Jáuregui, Jesús, “La pastorela en Tuxpan, Nayarit”, México, INAH, 1986, mecanografiado.

____________, “El mariachi como elemento de un sistema folklórico”, en Jesús Jáuregui e Yves-Marie Gourio (eds.), Palabras devueltas. Homenaje a Claude Lévi-Strauss, México, INAHI Instituto Francés de América Latina/ Centre d’Études Mexicaines et Centramericaines, 1987, pp. 93-126.

____________, “La judea en jala”, México, INAH, 1988, mecanografiado.

____________, “Las Pachitas en Rosarito (Yauatsaka)”, México, INAH, 1998, mecanografiado.

____________, “El cha’anaka de los coras, el tsikuri de los huicholes y el tamoanchan de los mexicas”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (coords.), Flechadores de estrellas. Nuevas aportaciones a la etnología de coras y huicholes, México, INAH/ Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 251-285.

____________, “Cómo los huicholes se hicieron mariacheros: el mito y la historia”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (coords.), Flechadores de estrellas. Nuevas aportaciones a la etnología de coras y huicholes, México, INAH/Universidad de Cuadalajara, 2003, pp. 341-385.

____________, “Una comparación estructural del ritual del volador”, en Johannes Neurath (coord.), “Mito y ritual en la periferia septentrional de Mesoamérica”, México, Conaculta, en prensa.

____________, “Consideraciones adicionales acerca del origen de los mexicaneros (hablantes del náhuatl) de la sierra Madre Occidental y un nuevo planteamiento sobre los cantos de Las Pachitas como elemento diagnóstico”, México, INAH, 2004, mecanografiado.

Montoya, José de Jesús y Adriana Guzmán, “Un ritual de fertilidad: la judea en la Mesa del Nayar (Yaujque’e)”, México, INAH, 1996, mecanografiado.

Neurath, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande. Procesos rituales, cosmovisión y estructura social en una comunidad huichola, México, INAH/ Universidad de Guadalajara, 2002.

Preuss, Konrad Theodor, “Observaciones sobre la religión de los coras”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (comps.), Fiesta, literatura y magia en el Nayarit. Ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros, México, INAH/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998 [l906], pp, 105-118.

____________, “Resultados etnográficos de un viaje a la sierra Madre Occidental”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (comps.), Fiesta, literatura y magia en el Nayarit. Ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros, México, INAH/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998 [1908], pp. 235-260.

____________, Die Nayarit Expedition. Textaufnahmen und Beobachtungen unte mexikanischen Indianem I. Die Religion der Cora-Indianer in Texten nebst Wörterbauch Cora-Deutsch, Leipzig, G. B. Teubner, 1912.

Preuss, Konrad Theodor y Elsa Ziehm, Nahua-Texte aus San Pedro Jicora in Durango. Driter Teil: Gebete und Gesänge. Aufgezeichnet von […]. Aus dem Nachlass übersetzt und herausgegeben von Elsa Ziehm. Mit einen Kapitel über die Musik der drei von Preuss besuchten Stämme, (Quellenwerke zur Alten Geschichte Amerikas aufgezeichnet in den Sprachen der Eingeborenen, 11), Ibero-Amerikanisches Institut Berlin Preussicher Kulturbesitz, Gebrüder Mann Verlag, Berlín, 1976.

Ramírez, Maira, “La danza de los ‘urraqueros’ (ve’eme): ritual de petición de lluvias”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (coords.), Flechadores de estrellas. Nuevas aportaciones a la etnología de coras y huicholes, México, INAH/Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 387-410.

Téllez Girón, Roberto, “Informe sobre la investigación folklórico-musical realizada en la región de los coras del estado de Nayarit. Enero a mayo de 1939”, en Investigación folklórico en México. Materiales, vol. II, México, INBA/SEP, 1964.

Valdovinos, Margarita, “Los cargos del pueblo de Jesús María (Chuisete’e). Una réplica de la cosmovisión cora”, tesis de licenciatura en etnología, México, ENAH, 2002.

Sobre el autor

Jesús Jáuregui

Secretaría Técnica, INAH.

Citas

- José de Jesús Montoya y Adriana Guzmán, “Un ritual de fertilidad: la judea en la Mesa del Nayar (Yaujque’e)”, 1996, mecanografiado. [↩]

- Jesús Jáuregui, “El mariachi como elemento de un sistema folklórico”, en Jesús Jáuregui e Yves-Marie Gourio (eds.), Palabras devueltas. Homenaje a Claude Lévi-Strauss, 1987 y Jesús Jáuregui, “La judea en jala”, 1988, mecanografiado. [↩]

- Roberto Téllez Girón, “Informe sobre la investigación folklórico-musical realizada en la región de los coras del estado de Nayarit. Enero a mayo de 1939”, en investigación folklórica en México. Materiales, 1964. [↩]

- Philip Edward Coyle, “The Pachitas Festival’, en “Hapwán Chánaka (‘On Top of the Earth’): The Politics and History of Public Ceremonial Tradition in Santa Teresa, Nayarit, Mexico”, tesis doctoral, 1997. [↩]

- Jesús Jáuregui, “Las Pachitas en Rosarito (Yauatsaka)”, 1998, mecanografiado. [↩]

- Margarita Valdovinos, “Los cargos del pueblo de Jesús María (Chuisete’e). Una réplica de la cosmovisión cora”, tesis de licenciatura, 2002. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, “Resultados etnográficos de un viaje a la sierra Madre Occidental”, en Fiesta, literatura y magia en el Nayarit, 1998 [1908], p. 244; Konrad Theodor Preuss, Die Nayarit Expedition. Textaufnahmen und Beobachtungen unte mexikanischen Indianern I, 1912; Maira Ramírez, “La danza de los ‘urraqueros’ (ve’eme): ritual de petición de lluvias”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (coords.), Flechadores de estrellas, 2003. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, “Observaciones sobre la religión de los coras”, en Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (coords.), Fiesta, literatura y magia en el Nayarit, 1998 [1906], p. 108. [↩]

- Idem. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, op. cit., 1998 [1908], pp. 257-258; Johannes Neurath, Las fiestas de la Casa Grande, 2002, p. 81. [↩]

- Jesús Jáuregui, “Una comparación estructural del ritual del volador”, en Johannes Neurath (coord.), Mito y ritual en la periferia septentrional de Mesoamérica, en prensa. [↩]

- Philip Edward Coyle, op. cit., p. 315. [↩]

- Ibidem, p. 316. [↩]

- Idem. [↩]

- Ibidem, p. 317. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, op. cit., 1998 [1906], p. 113. [↩]

- Philip Edward Coyle, op. cit., p. 328. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, op. cit., 1998 [1908], p. 241. [↩]

- Margarita Valdovinos, op. cit., p. 128. [↩]

- Philip Edward Coyle, op. cit., p. 321. [↩]

- Ibidem, p. 322. [↩]

- Margarita Valdovinos, op. cit., p. 128. [↩]