La alta civilización en el terreno mundial sólo ha surgido en unos contados lugares. Nos referimos a regiones donde por primera vez apareció la agricultura como en Mesopotamia, los valles del río Nilo en Egipto, del río Índico en Pakistán y la India, y del río Huangho con las costas sur y oriental de China, así también como Tailandia, los Andes Centrales y México. El proceso ha sido interpretado como un paso del sedentarismo neolítico, implícito en la explotación intensiva de plantas y animales domésticos, al desarrollo del urbanismo manifestado en ciudades.1

Todas estas regiones, en su mayoría llamadas cunas de civilización, tienen ciertos rasgos en común, entre ellos, una base ambiental de gran diversidad con abundantes recursos naturales, así como la concentración de estos recursos en un espacio contiguo y el desarrollo de las tecnologías y organización social suficientes para explotarlos intensivamente. Tales factores favorecieron la evolución de sociedades complejas.

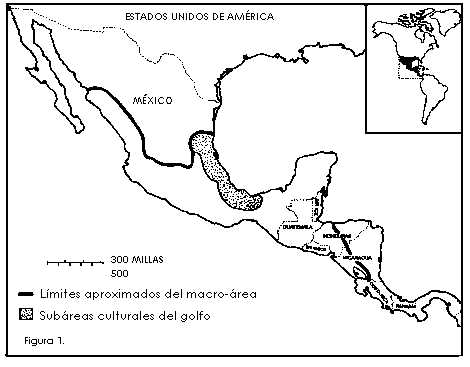

De manera gradual, y con el desarrollo de la antropología como una ciencia social esencial para la comprensión de la historia humana, surgieron interpretaciones culturales utilizando parámetros geográficos generalmente expresados en términos de áreas culturales.2 Las definiciones fueron con base en atributos compartidos, es decir, aspectos culturales tangibles y en gran parte basados en conceptos etnológicos o etnohistóricos, que fueron manifestados a través de la superficie asignada inmediatamente antes del contacto europeo. Así, gran parte del antiguo México y el norte de Centroamérica fueron designados inicialmente como Mesoamérica por Paul Kirchoff, utilizando en ciertas instancias sugerencias de Wigberto Jiménez Moreno (figura 1).3

Problemas conceptuales

En un principio este concepto ayudó mucho a unir datos aislados, canalizar investigaciones, hacer comparaciones generales con otras áreas culturales, y hasta influir en la preparación de investigadores para áreas específicas. Sin embargo, el concepto inicial fue en gran parte sincrónico, admitiendo poca variación de interpretación. Los parámetros originales han sido difíciles de mantenerse rígidos al frente de nuevos descubrimientos arqueológicos que han mostrado la gran antigüedad del área, y también la evolución cultural de importantes subregiones muy poco conocidas hace más de cincuenta años, cuando estas definiciones empezaron a tener aceptación. La naturaleza diacrónica de la arqueología, con su preocupación primordial por la cultura en el tiempo y el espacio, produce frecuentemente un énfasis en la interpretación de cambios o diferencias culturales. Esta situación es evidente en México donde las investigaciones han empezado a dilucidar amplias culturas regionales y sus cronologías.

Otro problema ha sido la tendencia de los investigadores en casi todas las Américas -tan distinta a las otras partes del mundo como por ejemplo el Cercano Oriente o el subcontinente asiático- de visualizar cada área, y en especial las de culturas altas, como muy separadas y hasta aisladas unas de otras. Esto ha sido dañino para entender cómo se extiende la civilización y cómo ocurrió la difusión de tecnologías, así como la comprensión del impacto de migraciones y la mecánica de contactos antiguos. La exclusión cultural absoluta no fue lo que caracterizó la mayoría de las civilizaciones preindustriales, y de hecho los límites políticos tampoco fueron siempre fijos e inviolabes. Si las civilizaciones de otras partes del mundo tuvieron estímulos mutuos no hay razón para que en las Américas no ocurrieran procesos similares. Al cerrar nuestros ojos como investigadores a las diversas formas de interacción en la antigüedad, y considerar nuestra área, región, o zona de estudio como una isla apartada de todo lo demás de la humanidad, dejamos de percibir muy importantes dimensiones de las culturas que estudiamos.

Otro factor que a veces distorsiona la investigación, la preparación de investigadores o la interpretación cultural es el hecho de que los límites de muchas de las áreas culturales rara vez corresponden con los límites de las naciones modernas. La tendencia de todos los países es tratar de proyectar sus definiciones geográficas, culturales, y patrimoniales hacia un pasado remoto.4

Con frecuencia este pasado es visto como una época de oro, una sociedad prístina, o hasta una especie de paraíso terrenal sin contaminación de culturas ajenas.5 En realidad esto es una antigua tendencia de los Estados. Roma, durante el periodo Clásico del Mediterráneo, promovió la mitología de descender de refugiados de una Troya gloriosa; Carlo Magno, en una Europa sumida en la llamada edad oscura, resucitó el concepto del “imperio romano”, y la corte Plantagenet inglesa de la Edad Media hizo revivir con lupa de romanticismo el fallido señorío del rey Arturo.

Todas estas visiones servían como propósito de identificación colectiva, política expedita y legitimación de autoridad. Pero proyecciones modernas (con límites nacionales bastante distintos a los de la antigüedad) hacia el pasado promueven problemas científicos. Como las antiguas áreas culturales no coinciden con las fronteras actuales hay problemas para establecer el marco de interpretación y, a veces, para seleccionar metodologías adecuadas para la investigación. La proyección de los atributos de los estados modernos hacia el pasado nunca da como resultado una identificación armónica.

Sin embargo, a pesar de los problemas conceptuales hay grandes ventajas en el uso del concepto de áreas culturales, incluyendo el discutido “Mesoamérica”. Visto desde la perspectiva mundial, e inclusive solamente del hemisferio occidental, en definitiva existen afinidades culturales a niveles macroregionales. Éste es un punto relevante porque el hombre antiguo de las Américas no pudo haber existido ajeno a los procesos históricos mundiales de interacción. El uso de áreas culturales como marco de referencias, es decir, como instrumentos de agrupación para estas afinidades, permite tanto comparaciones como contrastes en distintas partes y culturas del mundo. También, cuando aplicamos algunos parámetros flexibles, permite comparaciones y contrastes a nivel de microregiones o subáreas culturales. Esta clase de análisis -cuando se aplica de forma flexible- puede ser muy útil a la arqueología, y ayudaría a indicar cómo es posible modificar algunos aspectos de la interpretación de un área de alta cultura como Mesoamérica.

La costa del Golfo, un ejemplo de aplicación

Podemos tomar como ejemplo la enorme región oriental de México conocida como costa del Golfo. Se extiende casi por mil kilómetros de costa, desde la planicie de Tabasco hasta el centro de Tamaulipas, y desde las tierras bajas hasta cerca de 2400 metros de elevación en la Sierra Madre Oriental y las inmediaciones del Altiplano Central; asimismo es una región heterogénea en términos arqueológicos. Del oriente de México se sabía relativamente poco en 1943 cuando Kirchhoff hizo la propuesta de Mesoamérica y sus límites.

Aunque las antiguas culturas de esta macroregión comparten muchas características, hay una gran diversidad en los artefactos, asentamientos, arte y niveles de integración social. De hecho, existieron gran variedad de estilos de vida aun en vísperas de la presencia hispana. ¿Cómo podemos aplicar un concepto geográfico de la cultura con circunstancias tan variadas?

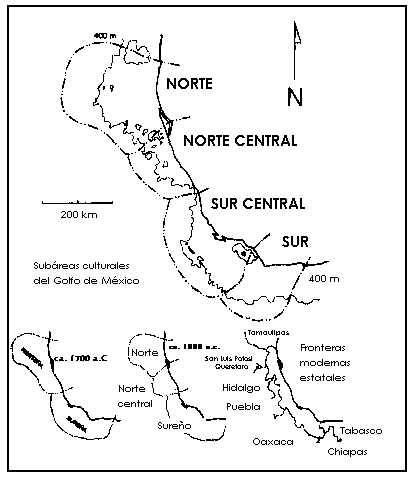

El primer paso es examinar la topografía, los suelos, el clima y las concentraciones de recursos utilizados en cada época. El hombre y su cultura no son ajenos a su ambiente; al contrario, tiene que adaptarse a los recursos que su tecnología le permite. Cuando se revisa esta vasta área costera en estos términos saltan cuatro agrupaciones de recursos generalmente rodeados por serranías. Éstos han sido nombrados norte, norte central, sur central y sur. Cada uno contiene varias cuencas de ríos que sirven para unificar los recursos y facilitar el transporte y contacto. Es importante notar que ante la ausencia de instituciones de fuerza permanente, característica de Estados centralizados y en gran parte modernos, los ríos y sus principales afluentes fueron utilizados como medios de explotación de ecosistemas situados en forma paralela sobre cada orilla. Las serranías abruptas, con su relativa baja variación ecológica, frecuentemente servían de ejes de demarcación.

Tomando el esquema de estas superficies naturales, y sobreponiendo los datos arqueológicos, se ve que también coinciden con subáreas culturales.6 Es decir, a cada una también le corresponde una concentración de características culturales que le hace formar una unidad y a la vez distinguirse de los que están a su alrededor. Ahora bien, es necesario aplicar el concepto de tiempo. En este momento cambia el panorama cultural aunque no (en gran parte) las agrupaciones naturales. Si vamos hacia atrás al principio del Holoceno geológico, que corresponde aproximadamente al inicio del Arcaico inferior en términos cronológicos culturales, cuando el nivel mundial del mar empieza a disminuir su avance rápido, hay solamente una o quizá dos subáreas en la costa (septentrional y meridional).7 Esta situación sigue hasta fines del Formativo temprano cuando se forman tres áreas (norte, norte central y sur). A partir del Formativo tardío funcionan las cuatro áreas mencionadas anteriormente. (figura 2)

La evolución social de estas áreas no es pareja. Cada una cambia su nivel de integración social a un ritmo propio pero con influencias claras de la subárea próxima. Así, es posible distinguir una sucesión de cambios sociales que podemos caracterizar utilizando las designaciones comunes mesoamericanas de períodos del Arcaico hasta el Posclásico,8 pero no es un proceso monolítico o rígido en el cual cada subárea pasa por los mismos tiempos y etapas. En otras palabras, las subáreas comparten el mismo proceso evolutivo pero no a la misma velocidad de cambio. También la forma de integración social, aun dentro del mismo periodo, puede variar geográficamente. Por ejemplo, durante el periodo Clásico el área norte central alcanza un estado tributario macroregional en El Tajín, pero el área norte sólo manifiesta una serie de centros con control microregional que se parecen más a cacicazgos intensivos.

Lo mismo es cierto para el concepto de límites, en especial la frontera superior de la subárea norte, que coincide con la delimitación norte de la Mesoamérica que discutimos en este foro. Con base en los datos de la costa del Golfo, parece que más que un límite tangible claramente marcado fue una especie de frontera cultural móvil e inestable. Es decir, con la ausencia en ciertas partes de topografía abrupta y la falta de entidades sociales fuertes para imponer límites arbitrarios, hay una distribución irregular de culturas que tienden a lo mesoamericano.

Recordando lo que hemos visto a lo largo de la costa, es poco probable que el límite pudiera haber sido el río Soto la Marina, tal como a veces se señala. Aun dada la fluctuación histórica es más probable que el eje delimitante corra por los terrenos altos más al sur y que la cuenca baja del Soto la Marina fuera en ciertos momentos un satélite mesoamericano. Lo mismo pudo haber ocurrido con el río Sinaloa, considerado con frecuencia como límite noroeste de Mesoamérica. La localización de estas fronteras lábiles fue impactada por factores diversos como el nivel de integración social de los grupos sedentarios, migraciones en las dos direcciones y cambios climáticos.

El clima es un factor que desafortunadamente rara vez tomamos en consideración como una influencia decisiva en la historia cultural. Sin embargo, en la costa del Golfo -y con toda probabilidad en el México antiguo y la América tropical- los ciclos de tiempo han sido catalíticos a lo largo de la cronología humana.9 Hoy día la región sufre cambios climáticos fuertes por el ciclo de El Niño; se manifiesta en algunas partes del golfo como sequía, en otros con exceso de precipitación, y en casi todas las regiones las lluvias, por pocas o muchas que sean, están fuera de las estaciones agrícolas tradicionales. Estos ciclos alteran rápidamente los recursos disponibles para la explotación por el hombre.

Si estos estragos naturales se prolongan en ciclos anormalmente largos, como aparentemente ocurrió en ciertos momentos en la antigüedad, se convierten en poderosos causantes de cambios culturales. Las regiones de agricultura marginal son afectadas, y también la producción intensiva necesaria para sostener las poblaciones concentradas en los grandes centros urbanos situados en los núcleos de alta cultura. Asimismo afectaría a los que viven fuera del área de las altas culturas, tal vez en algunas ocasiones obligándoles a emigrar y así también impactar las culturas que encuentran en su ruta. Desde luego esta situación afectaría las fronteras de las subáreas y de Mesoamérica misma. Los límites en estas situaciones pueden cambiarse de forma rápida, en especial en subáreas fronterizas. Toda conceptualización de un área cultural tiene que abarcar límites flexibles según las circunstancias naturales y humanas en un marco diacrónico.

¿Explicación regional sin Mesoamérica?

A pesar de la considerable variación cultural de la costa del Golfo hay una preponderancia de procesos, características y tendencias temporales que comparte tanto con el Altiplano Central de México como con las Tierras Bajas del suroeste y del sur. En primer lugar el proceso de evolución cultural transita por los mismos pasos que han sido caracterizados en periodos que se extienden desde el Arcaico hasta el Posclásico. También las relaciones con estas regiones empiezan muy temprano en su historia.

El comercio a larga distancia comienza por lo menos a mediados del Arcaico con la importancia de la obsidiana traída desde lejanas fuentes en la sierra de Querétaro. Esta importantísima práctica, tan esencial para las sociedades posteriores como medio de contacto formalizado, existe aun antes de que pudiera existir una entidad llamada Mesoamérica. En este mismo periodo también existen comunidades fijas sin un énfasis agrícola, sino con una exitosa explotación de recursos de los ríos, esteros y terrazas aluviales.10 Este fenómeno también anticipa normalidades mesoamericanas, pero con bases distintas.

La cerámica inicia en el Formativo temprano con muchos rasgos derivados, o por lo menos influidos, por costumbres de la costa del Pacífico de Chiapas. Las primeras indicaciones fuertes de la agricultura de maíz, chile, frijol y algodón -en gran parte provenientes de otras regiones- también aparecen en estos siglos.11 La presencia olmeca, tan predominante en el sur, disminuye en fuerza e impacta menos hacia el norte durante el Formativo medio. El Formativo tardío empieza con la aparición de comunidades grandes en los deltas de los ríos, indicando una mayor y más intensiva adaptación agrícola. También empieza la construcción de edificios de grandes volúmenes y amplios sistemas de riego; tanto unos como otros recuerdan mucho a los del Altiplano Central de México.12

Durante el siguiente periodo se desarrolla la cultura que ha sido denominada Veracruz clásica que abarca un cuerpo muy diversificado de arte que se difunde no solamente por la costa sino también hacia el Altiplano, Oaxaca, y la costa del Pacífico.13 También durante este periodo y principios del siguiente hubo influencias que llegaron tan lejos como la gran cuenca del río Mississippi, que es otra importante área cultural al centro del continente.14 El Posclásico en general presenta una gran influencia del centro de México, no sólo en arte y arquitectura sino también en religión. Hacia finales de este periodo la costa del Golfo forma algunas de las provincias más ricas del imperio Azteca.15

En suma, no podemos analizar la enorme región de la costa del Golfo sin considerar las otras regiones que le rodean y con las cuales intercambian influencias. Nunca, por lo menos en los últimos 5000 años, fueron independientes de contactos mutuos. Tampoco podemos elaborar su cronología sin tomar en cuenta las secuencias culturales de estas otras regiones. Visto desde otra perspectiva, si no existiera el concepto del área cultural de Mesoamérica, tendríamos que volverlo a inventar. En otras palabras, hay una Mesoamérica aun sin la Mesoamérica que hemos discutido.

Cualquier estimación nueva de esta entidad cultural no necesariamente requiere la misma definición o exactamente los mismos límites geográficos, pero sí el concepto básico de una gran superficie contigua llena de culturas regionales que compartieron ciertos valores, características, prácticas, evolución social e influencias mutuas. Tenemos que esforzarnos en darle definiciones más adecuadas y desarrollar metodologías que permitan la investigación de las variaciones regionales y circunstancias a nivel de subárea. Sobre todo tenemos que tomar más en cuenta los parámetros ambientales de las culturas en nuestro análisis y consideración teórica. También tenemos que recordar que una área cultural no es una explicación para la investigación sino un marco de referencia.

¿Cómo enfocar a Mesoamérica?

Por supuesto que pueden existir muchas perspectivas acerca de Mesoamérica. En las consideraciones que presento aquí utilizando la costa del Golfo como ejemplo, el propósito es indicar que, en términos arqueológicos y antropológicos, existe una entidad cultural de área que, si la nombramos Mesoamérica o no, de todos modos nos sirve en el análisis de regiones grandes o pequeñas. Abogo por una consideración flexible de Mesoamérica donde la variación local, los procesos regionales y los factores del ambiente sean tomados como parte íntegra en los marcos teóricos.

En términos geográficos, México rebasa los límites de cualquier definición de Mesoamérica. Por consecuencia las investigaciones arqueológicas y antropológicas dentro de su territorio tienen que abarcar una diversidad de perspectivas. Esta variación puede enriquecer mucho el entendimiento de la historia humana. De hecho, puede enriquecer la investigación mucho más allá del México actual. No debemos olvidar que desde el siglo pasado el humanismo mexicano, por medio de sus académicos, ha influido en la concepción de la historia humana entre sus contemporáneos en las Américas.16

Hoy día los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de las universidades mexicanas deben también considerar la posibilidad de la aplicación de sus conocimientos aún en otras áreas culturales. Retomando una propuesta que hice ya hace más de dos décadas,17 los estudiantes e investigadores que tengan interés en cómo hubo interacción entre las culturas de áreas distintas pueden proponer nuevas investigaciones o participar en estudios existentes fuera de México. Sin duda alguna, la experiencia con las antiguas culturas de México puede alimentar de forma positiva las interpretaciones de estas regiones.

¿Pero qué hay de Mesoamérica? Sí, tenemos todo derecho científico de redefinir, modificar o readaptar aplicaciones del concepto a raíz de nuevos descubrimientos, interpretaciones y necesidades metodológicas. Sin embargo, nunca debemos dejar de mirar el hecho de que la civilización del antiguo México y partes colindantes de Centroamérica -resumido en el término Mesoamérica-, representan uno de los mayores logros del hombre y que su estudio siempre nos proporcionará sorpresas y motivos para discutir su interpretación y significado. Como ha mostrado este coloquio el proceso es saludable para el bienestar académico, y también para el entendimiento futuro de las culturas mexicana y vecinas.

Bibliografía

Childe, V. Gordon, Man Makes Himself, Londres, Watts, 1936.

____________, The Prehistory of European Society, Pelican Books, Harmondsworth, 1956.

Kirchhoff, Paul, “Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres y culturales”, Suplemento de la Revista Tlatoani, México, ENAH, Sociedad de Alumnos, 1963, 1967.

Kroeber, Alfred L., Cultural and Natural Areas of Native North America, núm. 38, Berkeley, The University of California Publications in American Archaelogy and Ethnology, 1939.

MacNeish, Richard S., The Science of Archaeology?, North Scituate, Duxbury Press, 1978.

Meggers, Betty J., “Archaeological Evidence for the Impact of Mega-Niño Events on Amazonia During the Past Two Millennia”, en Climatic Change, vol. 28, 1994, pp. 3121-3338.

____________, “Biogeographical Approaches to Reconstructing the Prehistory of Amazonia”, en Biogeographica, 70 (3), 1994, pp. 97-110.

Wilkerson, S. Jeffrey K., Ethnogensis of the Huastecs and Totanacs, Early Cultures of North-Central Veracruz at Santa Luisa, Mexico, Michigan, The University Microfilms, Ann Arbor, 1972.

____________, “Cultural Sub-areas of Eastern Mesoamérica”, en Primera Mesa Redonda de Palenque, Pebble Beach, R.L. Stevenson School, 1974, pp. 89-102.

____________, “Pre-Agricultural Village Life: The Late Preceramic Period in Veracruz”, en Contributions of the University of California Archaeological Research Facility, núm. 27, The University of California, Berkeley, 1975, pp.11-122.

____________, “Eastern Mesoamerica from Prehistoric to Colonial Times: A Model of Cultural Continuance”, en Actes du XLII Congres International des Americanistes, vol. VIII, París, 1979.

____________, Cultural Traditions and Caribbean Identity: The Question of Patrimony, Gainesville, Center for Latin American Studies, The University of Florida, 1980.

____________, “Man s Eigthy Centuries in Veracruz”, en National Geographic Magazine, núm. 158 (2), 1980, pp. 202-231.

___,”The Northern Olmec and Pre-Olmec Frontier on the Gulf Coast”, en M.D. Coe y D. Grove (eds.), The Olmec and Their Neighbors, Washington, D.C., Dumbarton Oaks., 1981, pp. 181-194.

____________, “So Green and Like a Garden: Intensive Agriculture in Anciente Veracruz”, en Darch, J.P. (ed.), Drained Field Agriculture in Central and South America, Oxford, BAR International Series 189,1983, pp. 55-90.

____________, Sacrifice at Dusty Court: Evolution and Diffusion of the Ritual Ball Game of Northeastern Mesoamerica, Tampa, Institute for Cultural Ecology of the Tropics, 1984.

____________, El Tajín, una guía para visitantes, Jalapa, 1987.

____________, “Perspectivas sobre la prehistoria de Veracruz y la costa del Golfo de México”, en Alba González Jácome (ed.), Orígenes del hombre americano (Seminario), México, SEP, 1988, pp. 209-230.

____________, “And they were sacrificed: the ritual ball game of northeastern Mesoamerica through time and space”, en V. L. Scarborough and T D. Wilcox, eds., The Mesoamerican Ballgame, Estados Unidos de América, The University of Arizona Press, 1991.

____________, “Escalante s Entrada. The Lost Aztec Garrison of the Mar del Norte in New Spain”, en National Geographic Research and Exploration, núm. 9 (1), Washington, D. C., National Geographic Society, 1993a, pp. 12-31.

____________, “Intellectual Property: The Need for a Shared International Perspective”, en National Geographic Research and Exploration, núm. 9 (1), Washinton, D. C., National Geographic Society, 1993b, pp. 3-4.

____________, “The Garden City of El Pital: The Genesis of Classic Civilization in Eastern Mesoamerica”, en National Geographic Research and Exploration, Washington, D.C., núm. 10 (1), 1994a, pp. 56-71.

____________, “Nahuatl Presence on the Mesoamerican Gulf Coast”, en E. Quiñones-Keber (ed.), Chipping away on Earth, Estados Unidos de América, Labyrinthos Press, 1994b, pp. 177-186.

____________, “Grosswild, fruhe Menschen uns erste Dorfer im Tiefand Ostmexikos”, en Prakolumbische Kulturen am Golf von Mexiko, Zurich, Museum Tietberg Zurich, 1997a, pp. 19-24.

____________, “In Booten Uber das Meer-die Herkunft der Nahuas”, en Prakolumbische Kulturen am Golf von Mexiko, Zurich, Museum Tietberg Zurich, 1997b, pp. 55-60.

____________, “El Tajin und der Hohepunkt der Klassischen Veracruz-Kultur”, en Prakolumbische Kulturen am Golf von Mexiko, Zurich, Museum Tietberg Zurich, 1997c, pp. 61-76.

____________, “Die Huaxteca: Ein mittelarnrikanisches Grenzland”, en Prakolumbische Kulturen am Golf von Mexiko, Zurich, Museum Tietberg Zurich, 1997d, pp. 175-186.

Wissler, Clark, The American Indian, Nueva York, Oxford University Press, 1950.

Sobre el autor

S. Jeffrey K. Wilkerson

Institute for Cultural Ecology of the Tropics.

Citas

- Hay muchas variaciones de interpretación sobre qué motiva estas etapas y cómo se pasa de una a otra. Sin embargo, para marcar la magnitud de estos cambios a veces se han llamado revolución neolítica y revolución urbana (Childe, 1936, 1956). Hay también intentos de integrar los datos provenientes de las Américas con los del “Viejo Mundo” en términos de procesos culturales (MacNeish, 1978). [↩]

- Entre los que han desarrollado el concepto de área cultural en las Américas están Wissler (1917, reeditado en 1950), Kroeber (1939) y Kirchhof (1943). Aquí no examinaré este concepto en detalle, ni consideraré las contribuciones de otros autores a su desarrollo, pues es un tema abordado en otros artículos de este volumen de Dimensión Antropológica. [↩]

- Kirchhoff, 1943. [↩]

- Las distintas visiones en Centromérica, Norteamérica y Sudamérica están resumidas en Wilkerson (1980). [↩]

- Este concepto aún en nuestros días tiene muchas repercusiones, incluso en terrenos internacionales (Wilkerson 1993b). [↩]

- Esta forma de integración de datos es elaborada en detalle en Wilkerson (1972, 1974). [↩]

- La situación de la costa del Golfo a fines del Pleistoceno y durante el Arcaico es revisada en Wilkerson (1988, 1997a). [↩]

- Aunque es probable que no podamos hablar de una Mesoamérica antes del Periodo Formativo temprano, parece que muchas de las características, como el comercio organizado, tienen raíces anteriores en el Arcaico (Wilkerson, 1975, 1980b, 1997a). [↩]

- En Sudamérica los efectos climáticos han sido muy amplios (Meggers, 1994a, b). La costa del Golfo de México también ha sufrido impactos paralelos (Wilkerson 1994a, b; 1997b, c, d). [↩]

- Wilkerson, 1975, 1997a. [↩]

- Wilkerson, 1981, 1997a. [↩]

- Wilkerson, 1983, 1994a. [↩]

- Wilkerson, 1987, 1997c. [↩]

- Wilkerson, 1985, 1991. [↩]

- Wilkerson, 1993a, 1994b. [↩]

- García Icazbalceta, Orozco y Berra, García Pimentel, Francisco del Paso y Troncoso, Genaro García, Manuel Gamio, Alfonso Caso, Ignacio Bernal y Wigberto Jiménez Moreno, entre otros, han tenido mucho impacto en investigadores contemporáneos y sus interpretaciones en muchos países de las Américas. [↩]

- La propuesta a las autoridades del INAH en 1976 fue la de una investigación de sitios clave alrededor del golfo de México, realizada por investigadores mexicanos y estadounidenses. [↩]