En este trabajo analizaremos el valioso aporte de Joseph Garcés y Eguía.1 Su labor contribuyó de manera notable a la minería novohispana con la invención de una nueva técnica que buscaba mejorar el método de fundición de los metales argentíferos; 2 la novedad consistió en utilizar como elemento fundente al “tequesquite”.3 Por medio de este compuesto, los mineros conseguían en menor tiempo y con costos más reducidos una mayor cantidad de metales preciosos. Al tequesquite se le conocía desde la antigüedad en Europa como nitrum, posteriormente como natron y los indígenas americanos simplemente lo llamaban “la flor de la tierra”.4 En los términos de Garcés y Eguía, el tequesquite tenía los mismos componentes que la sosa, es decir, del carbonato sódico (Na2CO3).5

Con el paso del tiempo, y por los requerimientos que demandaba el trabajo, la creatividad novohispana fue resolviendo una serie de problemas técnicos con el fin de hacer más eficiente y sacar mayor provecho de las explotaciones mineras. Entre los siglos XVI y XVIII, surgieron una serie de innovaciones técnicas, las cuales se transmitieron con una velocidad sorprendente y llegaron a los centros mineros más alejados de la capital del virreinato novohispano. 6

Es importante señalar que los primeros “inventores coloniales” se inclinaron por perfeccionar el beneficio de metales de la amalgamación en frío, método, mejor conocido como el sistema de beneficio de “patio” o “buitrón” (cajón). 7 Para algunos historiadores de la ciencia, este aporte fue el más significativo que se llevó a cabo en tierras americanas. 8 Entre 1554 y 1555, el comerciante andaluz Bartolomé de Medina9 realizó una amplia gama de experimentos en las haciendas de Pachuca (lugar cercano a la Ciudad de México) y descubrió la técnica para beneficiar minerales de baja ley, con lo cual se obtenía un ahorro considerable en el gasto de combustible y ayudaba a incrementar las ganancias. A este respecto, Modesto Bargalló escribió que era un método que empleaba azogue (mercurio), que se mezclaba con los minerales argentíferos y resultaba “más económico que la fundición, y con él sacaba toda la ley a los minerales [es decir,] toda su plata”.10

En general, podemos decir que a lo largo de la época colonial y aun en buena parte del siglo XIX, en la industria minera los metales argentíferos se beneficiaron a través de los métodos de patio, fundición y el de cazo. Cada uno de estos sistemas respondía a las características físicas de los minerales que se extraían de las minas. En el caso de la fundición, su origen se remonta a la edad de bronce y si bien esta técnica, traída por los españoles al nuevo mundo, sufrió pocas variaciones a lo largo de la época colonial, se vio transformada con la introducción del tequesquite. ¿Cómo llegó Joseph Garcés y Eguía a la utilización del tequesquite y cuáles fueron sus resultados? Este enigma es el que vamos a tratar de resolver a lo largo de este trabajo.

La experiencia acumulada

Joseph Garcés y Eguía nació a mediados del siglo XVIII en el ambiente de Zacatecas, en el centro norte de Nueva España, y perteneció a una familia dedicada a la industria minera. Su padre, Felipe Garcés y Medrano, se decía ser “español e hijodalgo”, vecino antiguo de este centro minero, había sido administrador de las principales compañías de la región, además realizó importantes inversiones en minas y haciendas de beneficio. Por sus méritos alcanzó el puesto de diputado minero en varias ocasiones. Algunos empresarios de Zacatecas lo consideraban el “benemérito”, porque había financiado la fiesta del “jubileo de la asunción de la virgen María” que se celebraba anualmente entre el 15 y el 17 de agosto. 11 Garcés y Medrano se decía “profesor de la azoguería”; en 1785, ya contaba con 30 años de experiencia y su maestría la debía a los “muchos conocimientos” que había adquirido en la minería.12 El señor Garcés tenía interés por mejorar el proceso productivo minero, había instruido a su hijo Cosme en “los estudios” y pretendió que ingresara al Real Seminario de Minería, mucho antes que esta institución se estableciera.13 Es probable que, como estrategia familiar, decidiera mandar a sus hijos Joseph y Joseph Antonio a estudiar leyes en “colegios y seminarios” de Guadalajara, para que con el tiempo ambos obtuvieran el grado de licenciado.14

Por su parte, el abogado Joseph Garcés siempre mostró una inclinación por las ciencias vinculadas a la minería. En 1774, una vez terminados los estudios de jurisprudencia, se dedicó con todo empeño a instruirse en los saberes “teóricos y prácticos de los metales”.15 Una década después, Garcés obtuvo los títulos de “perito beneficiador y perito medidor de minas y práctico”, mérito reservado para un pequeño círculo en Nueva España. 16 El jurado que lo calificó, coincidió en que el discípulo estaba muy bien instruido, era muy capaz tanto en la teoría como en los ejercicios prácticos. Joaquín Velázquez de León, presidente del Tribunal de Minería y reconocido científico de la Nueva España, pronosticó que lograría un “extraordinario adelantamiento”.17

A partir de entonces, Garcés quedó unido a la actividad minera. En 1786, trabajando en las haciendas de beneficio de Zacatecas descubrió que el tequesquite era un poderoso fundente, mucho mejor que las grasas que se habían usado hasta entonces. No obstante, siguió con sus experimentos y realizó otro tipo de tareas. En 1791, el Tribunal de Minería lo nombró administrador de la importante Compañía de Pachuca. 18 Este empleo le dio la oportunidad de introducir una serie de cambios administrativos y técnicos con el fin de obtener mejores rendimientos.19 Poco después, en 1793, solicitó el puesto vacante de diputado general del Tribunal de Minería. Demostró que tenía una amplia experiencia en el ramo pues, entre otras cosas, había asesorado a la diputación de Bolaños en distintos litigios. En Zacatecas había instalado una oficina de ensaye donde enseñaba “gratuitamente a cuantos quisieran aprender mi método” y había instruido a azogueros y fundadores. En ese intento no tuvo suerte, pero en cambio, en 1798, Garcés logró un reconocimiento mayor: el rey le otorgó el privilegio del método de fundición con tequesquite.20

La práctica del invento

En general, Joseph Garcés tuvo que recorrer un largo y tortuoso camino antes de que las autoridades aprobaran su hallazgo. Según Garcés, se dedicó por “nueve años” a realizar experimentos en los hornos de las haciendas de Sombrerete, cercanas a la ciudad de Zacatecas. La nueva técnica consistía en incorporar tequesquite a los minerales destinados a la fundición, es decir, los más ricos o de mayor ley. En un ensaye menor (poco más de 150 kilos),21 la fórmula era la siguiente: 30% de metales, 30% de tequesquite y 30% de “greta”. A dicha mezcla se le incorporaba plomo granulado (7%) y resinas o grasas (3%).

Después de haber comprobado la utilidad de su invento, Garcés escribió un largo informe que presentó al Tribunal de Minería en abril de 1795. El reporte debía de ser calificado por peritos de prestigio y por los profesores del Colegio de Minería. Otro de los requisitos que debía cumplir era el de someterlo a la práctica minera durante un año, con el fin de demostrar plenamente las ventajas y rendimientos. 22 Al conocer el informe, el Tribunal de Minería y los profesores recomendaron el invento por la utilidad que representaba y remitieron el expediente al virrey. Sin embargo, el marqués de Branciforte, con cierto desánimo, recibió la iniciativa y se comprometió a continuar con el trámite ante la corte.23 Fue evidente la falta de interés, pues las autoridades españolas se enteraron del asunto hasta dos años después. 24

Como habíamos adelantado, por medio de una real cédula, el rey otorgó el privilegio exclusivo con usufructo por toda la vida de Joseph Garcés. Recomendó en forma precisa a los funcionarios novohispanos que quitaran cualquier tipo de “estorbo” para promover la nueva técnica de fundición y fomentaran el cultivo del tequesquite para abastecer a los mineros. De igual forma, al autor se le ordenó escribir, de inmediato, una obra con el fin de que “explique circunstanciadamente el método, y reglas de reducir a práctica su invento y también la naturaleza del tequesquite”. Y su majestad solicitó unas “muestras en bruto” de la sal, para que los científicos españoles las analizaran y buscaran otros usos. 25

La nueva técnica se expandió con enorme ímpetu entre los diversos centros mineros a lo largo y ancho de la Nueva España. Como habíamos dicho, en Zacatecas se empezó a utilizar este tipo de fundición. Posteriormente, se expandió hacia los centros mineros vecinos, es decir, la técnica comenzó a aplicarse en los reales mineros que compartían ciertas características productivas, como eran la formación geológica, escasez de fuentes de energía, reducida oferta de mano de obra, abasto de mercancías con precios elevados, entre otras. El uso del tequesquite, aunque parezca extraño, alcanzó a las distantes minas de Chihuahua, cruzó la extenuante sierra para llegar a Durango y avanzó sobre los centros mineros de Sinaloa. Cabe decir que esta propagación fue espontánea y se desconocen hasta hoy los medios que la hicieron posible. Aunque podemos suponer que la principal vía de transmisión de la nueva técnica fueron los propios trabajadores que transitaban por esta vasta región.

En cambio, las diputaciones de Bolaños, Sultepec e Inguarán conocieron dicha innovación gracias a una campaña promovida por el propio Garcés. En cada uno de estos reales mineros, realizó una demostración sobre los pasos a seguir, los elementos que constituían la fórmula y sobre todo, contagió a algunos adeptos que estuvieran dispuestos a propagar sus ideas y enseñanzas con el fin de ver compensados sus esfuerzos.

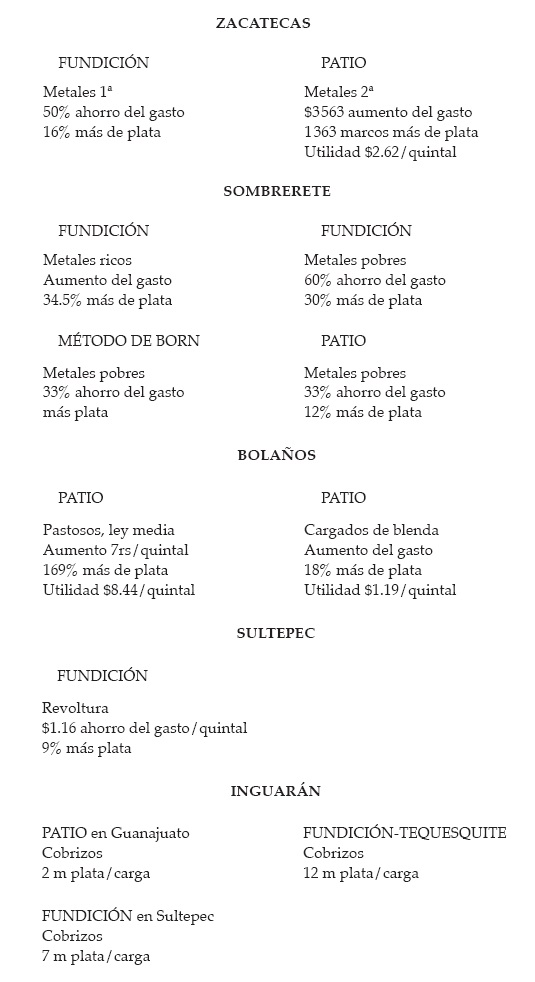

En las demostraciones “juradas” que se realizaron en los reales mineros, Garcés consideraba que la fundición con tequesquite sólo representaba ventajas frente a los métodos tradicionales (patio y cazo) si las ganancias eran mayores que los costos productivos. De esta forma, ciencia y economía, tradición y modernidad se enfrentaban. Enseguida se muestran los resultados de los experimentos realizados en cinco diputaciones, los cuales se llevaron a cabo entre 1788 y 1797.

Cada una de estas pruebas fue realizada con la más estricta vigilancia, para evitar cualquier tipo de engaño. Los diputados mineros solicitaron la participación de peritos locales reconocidos, quienes se hicieron cargo de las labores respectivas e incluso cuidaron los hornos por más de 24 horas continuas. Garcés pretendió demostrar que el tequesquite era un fundente excepcional que ayudaba a mejorar la licuación en el horno y que gracias a este compuesto se conseguían mejores rendimientos en algunos metales que tradicionalmente se destinaban al método de patio.26

Por esta razón vemos que los resultados obtenidos en Zacatecas fueron excelentes, un ahorro considerable en los gastos de beneficio y una mayor cantidad de plata. En el caso de Sombrerete, los resultados fueron contrastantes; en los metales de alta ley el gasto creció, aunque se desconoce en qué proporción; sin embargo, el volumen de plata aumentó en una tercera parte. Pero si observamos con atención las cifras para los minerales pobres en las tres primeras diputaciones, encontramos que las operaciones resultaron muy favorables y era un buen intento para romper con la dependencia del azogue metropolitano. Como afirma Frédérique Langue, el tequesquite “permitía solventar los inconvenientes ligados a la falta de mercurio”; la autora agrega que la prosperidad de Zacatecas, en 1793, “coincidió con la utilización del tequesquite”.27

Cabe añadir que la demanda de tequesquite creció y se expandió en forma notable la producción de esta sal. Antes de que fuera demandada por la fundición de metales, se utilizaba en las industrias del vidrio, jabón, tintorería, pólvora, alimentación y ciertos aspectos de la salud. 28 Pero la minería requirió una enorme cantidad, estimuló la generación de un proceso productivo y abrió un nuevo mercado. Un dato que resulta muy revelador es el informe que rindió Juan José García en 1800. El arrendatario de la laguna La Salada, en la jurisdicción de Zacatecas, manifestó que, entre 1788 y 1799, había remitido a las haciendas de Sombrerete 60 mil fanegas de tequesquite, 29 con la excepción de tres años (1791-1794), porque la laguna se había inundado. Y que “de cinco a seis años atrás” abastecía a Zacatecas, Guarisamey, San Diego de las Ventanas, Durango y otros centros mineros.30

Por otra parte, las experiencias en Sultepec e Inguarán tienen ciertos rasgos comunes, como observamos Garcés sometió su invento a minerales con características físicas y químicas distintas. No fue ninguna casualidad que se dirigiera a Sultepec, pues representaba su mayor reto. Él sabía que en ese lugar los minerales que se explotaban requerían del método de fundición, los trabajadores eran expertos en metalurgia de reconocido prestigio y un mercado importante donde se acumulaban “muchas clases de metales […] por vía de rescate y por maquilas”.31

Es importante tener en cuenta que una buena parte de los empresarios metalurgistas en Sultepec eran maquileros; es decir, se encargaban de beneficiar minerales ajenos a cambio de una determinada suma de dinero.32 Pero el maquilero, casi siempre, obtenía ingresos extras por las escorias que los metales dejaban en los hornos. Sin embargo, una de las ventajas de la fundición con tequesquite era precisamente que no producía muchas escorias y, por tanto, los beneficiadores de Sultepec consideraron que dicho método era ineficiente e incrementaba en forma desmedida los gastos de la fundición. De hecho, las expectativas del tequesquite fueron muy limitadas y sólo produjo una corta ganancia.

Ante el fracaso en Sultepec, el regidor Domingo Larragoiti invitó a Garcés a su hacienda Querétaro, ubicada en el mineral del Espíritu Santo,33 para que beneficiara los metales que se extraían de las minas de Nuestra Señora del Carmen y Loreto. Los metales de dicha mina se distinguían por estar mezclados con una gran cantidad de cobre y las técnicas comunes habían fracasado. Incluso, Larragoiti envió a Guanajuato una buena cantidad de sus metales para que se beneficiaran a través del sistema de patio y sólo obtuvo una ínfima cantidad de dos marcos por cada carga. Ante los bajos rendimientos, decidió contratar los servicios de los maquiladores de Sultepec, los cuales lograron conseguir una mayor cantidad de plata: siete marcos por carga. Pero, el resultado de la fundición con tequesquite fue superior; con esta técnica Larragoiti consiguió doce marcos por carga. 34

El cobro de las regalías

Los testimonios de los experimentos realizados en cada uno de los centros mineros se fueron acumulando en un enorme expediente. Garcés demostró de manera contundente las ventajas que representaba su invento y solicitó a las autoridades coloniales determinaran el premio a que era merecedor. En su momento, el Tribunal de Minería decidió otorgar una alta recompensa; cada una de las empresas debía calcular cuál era la ganancia extraordinaria que producía la fundición con tequesquite; de dicha ganancia extraordinaria, se debía gratificar a Garcés con la cuarta parte. En otras palabras, el minero que hacía uso del invento, por cada 100 pesos de utilidades extras, tenía la obligación de entregar 25 pesos a Garcés. 35

En este caso, el descubridor calculaba que el tequesquite le reportaría inimaginables ganancias. Según su proyección, en 1795 se amonedaron $23 948 928 pesos de plata; de los hornos de fundición había salido el 45% de la plata, es decir más de 9 millones y medio. En el caso de que los metales destinados a la fundición hicieran uso del tequesquite, la producción de plata aumentaría dos millones de pesos (4.7%). Pero en el caso de que el método de patio se sustituyera por el de la fundición con tequesquite, se obtendría un incremento de 3 200 000 de pesos (33.7%). En este negocio saldrían ganando todos, la Real Hacienda aumentaría su recaudación anual en 356 993 pesos, el Tribunal de Minería se beneficiaría con 17 844 pesos y el inventor, Garcés, obtendría, anualmente, la fabulosa fortuna de 800 000 pesos.

La riqueza se le escapó de las manos al inventor. Si bien es cierto que una buena parte de los mineros utilizaron el tequesquite para la fundición de sus minerales, a la gran mayoría les pareció “odioso” el pago, consideraban que era un gravamen injusto y se negaban a compartir sus ganancias. Por largos años, Garcés luchó contra diversas dificultades para hacer efectivo su privilegio; sólo unos cuantos estuvieron dispuestos a abonar pequeñas cantidades, muy por de bajo de las fijadas, para compensar el trabajo e intelecto del autor.

En los litigios llevados a cabo encontramos una nueva línea de investigación. Existen testimonios que hacen suponer que el tequesquite era un elemento utilizado en la metalurgia prehispánica y, es probable que haya permanecido olvidado por un largo periodo o utilizado sólo por aquellos que poseían el antiguo conocimiento.

Debemos reconocer que los estudios sobre la fundición prehispánica son escasos, pero hay algunas pistas que arrojan luz a este respecto. Langenschidt investigó algunas de las prácticas que se realizaban en la metalurgia prehispánica. Según el autor “las ligas metálicas en ocasiones eran producto de la existencia de varios metales presentes […] en la metalurgia extractiva se prefirieron los metales más dóciles a la fundición como los óxidos y carbonatos y quizá, en algunos casos, los sulfatos y los sulfuros cuando la operación de fundición se hacía en intentos repetidos”.36 Es probable que los indígenas hicieran uso de los carbonatos como fundentes, debemos tener en cuenta que el tequesquite era un elemento común y de uso cotidiano entre las comunidades, principalmente en aquellas que estaban asentadas en las orillas de los lagos salados, quienes lo utilizaban en el lavado de su alimento básico, el maíz.

Otros antecedentes se encuentran en los manuales técnicos de la metalurgia que circulaban en los centros mineros americanos. Francisco Javier Gamboa en su libro, Comentarios a las Ordenanzas de Minas…, reseña un “nuevo beneficio de plata” descubierto en 1738 por Lorenzo Felipe de la Torre, dueño de las minas de San Juan de Lucanás en el Perú. En líneas generales, Gamboa señaló que esta técnica se podía utilizar en la fundición y en el patio (beneficio frío y caliente), la innovación consistía en la utilización de “colpa”.37 Pero la composición de dicho compuesto se presta a cierta confusión, para algunos era una mezcla de sulfato y peróxido de hierro, otros opinaban que era cuarcita dura con sulfuros de oro y plata y, unos más afirmaban que era simplemente salitre (nitrato de potasio), y lo confundían erróneamente con el tequesquite. 38

En cambio, Juan Joseph de Echeverría, administrador de las haciendas de beneficio de la familia Fagoaga, afirmó que era imposible que se le pagara a Garcés por un invento que se encontraba descrito en “el capítulo XI de la obra de Álvaro Barba”. En dicho texto se exponían las “cosas que ayudan a la fundición de los metales”. Es muy probable que Barba, en su texto, recomendara la utilización del carbonato sódico, pues hace referencia a varias sales que ayudaban a la fundición, como: la “sal artificioso” aquella que se obtenía del vinagre o los orines y el salitre; “polvo de piedra blanca” y sobre todo la “lejía hecha de sal”.39

Teniendo en cuenta su experiencia, Echeverría aseguró que en Zacatecas se practicaba dicho método “antes que el licenciado Garcés [realizara] los experimentos que hizo en este Real”. Asimismo agregó “que se les ha notificado por persona fidedigna” que en el año de 1785, el tequesquite se utilizaba en las haciendas de Velasco y La Barranca, en Omitlán, jurisdicción de Pachuca, cuyo propietario era Joseph María Molina, que Garcés había hecho sus experimentos tres años después. Y para rematar, afirmó que en 1788, “se apareció un hombre ordinario que manifestaba haber sido operario de fundiciones y [proponía] un nuevo método de beneficiar con tequesquite; desde luego se le franquearon en esta hacienda de nuevo cargo y metales”.40

Por su parte, en 1790, Juan de Dios Álvarez Ayala, minero experto y fiscal del Tribunal de la Minería, quien defendía los intereses de las empresas involucradas, opinó que el tequesquite se usaba en estos “reinos desde los tiempos más remotos” y que era imprescindible para “libertar a la minería de las trabas que Garcés intentaba ponerle por su interés personal”.41 En una posición más conciliadora, Ciriaco Carvajal, asesor del Tribunal de Minería, reseñó los posibles antecedentes técnicos de la fundición con tequesquite. En su recuento, apuntó que Joaquín Velázquez de León tenía la idea de hacer uso de este elemento, pero “no tuvo valor de divulgarlo”. Aceptaba que el tequesquite se había usado en la fundición desde hacía mucho tiempo, pero Garcés había realizado comprobaciones exitosas en distintos reales de minas y que había escrito un tratado para difundir su enseñanza.42 En este recuento se aprecia que los inventores se encontraban en desventaja para hacer efectivo su privilegio y los empresarios querían incrementar sus ganancias sin tener que pagar el derecho de patente de las nuevas técnicas. Cabe agregar que el origen de una gran cantidad de innovaciones técnicas, continúan en la oscuridad y muchas de sus aplicaciones respondían a una amplia gama de intereses de muy diversa índole.

El manual de fundición

Como se lo había ordenado el rey, en tan sólo ocho meses, Garcés escribió una obra donde plasmó sus experiencias en el beneficio de los minerales preciosos. En octubre de 1798 entregó el manuscrito al Tribunal de Minería, quien solicitó un dictamen a los profesores Andrés del Río y Luis Linden. En su informe, los académicos hicieron un elogio por el avance científico logrado con la innovación técnica. Equipararon dicho trabajo con los experimentos de la “potasa” realizados por el notable Luis Prout y escribieron que la fundición del autor novohispano “es más perfecta”.43

Con un afán comparativo, los profesores indicaron que en la minería de Hungría y Sajonia utilizaban como fundentes “la greta y la potasa o flujo negro”,44 pero en las minas americanas era casi imposible utilizar este tipo de compuestos por su alto costo; el mérito de Garcés consistía en haber encontrado un fundente efectivo y que se conseguía en el mercado a precio muy barato. Asimismo, difundieron con orgullo que el “célebre Gellert”, metalurgista muy connotado, los había felicitado porque ellos podían fundir con tequesquite.45 Y con un carácter científico concluyeron que “aunque se demostrase que los mismos nacionales hubiesen ya usado empíricamente el tequesquite, siempre le quedaría mucho mérito [a Garcés] en haber encontrado las proporciones fijas y seguras para toda especie de metales”.46

Con grandes elogios, el texto de Garcés entró con prontitud al proceso de edición y salió a luz pública en 1802. En líneas generales, la obra está organizada en cuatro apartados: discurso preliminar, tratado de docimasia, teoría de la fundición y tratado de azoguería.

En la primera parte, Garcés abordó el tema de sus posibles lectores, los divide en “sabios y necios” (científicos y prácticos), respecto a su concepción de que la ciencia rompe con la tradición alquimista y se asume como un hombre ilustrado que busca perfeccionar la metalurgia y aclara que su método “no enseña a hacer plata ni oro”. En cambio, es un hombre práctico que pretende beneficiar al oro y a la plata con la mayor economía posible e intenta explicar cuáles son las reacciones químicas que se llevan a cabo en el proceso metalúrgico. Expone el ciclo y la técnica para cultivar tequesquite, localizaba los principales lugares donde se producía, como: las lagunas de la Ciudad de México, el valle de Puebla, Michoacán, Jalisco y Zacatecas. Menciona que en el otoño, cuando las lagunas se secaban, se formaba una costra salada, la cual se cosechaba y se beneficiaba, en piletas, con el fin de desechar la tierra y sal marina. Para asegurar el abasto, recomendó que se instalaran distintas “tequesquerías” para producir grandes volúmenes y satisfacer la de manda que generaba la industria minera.

En el apartado referido al tratado de docimasia, Garcés explicó los pasos previos para comprobar la cantidad de metales preciosos que tenían los minerales sacados de las minas. Para llevar a cabo esta tarea, se realizaba un muestreo de una manera rigurosa y se cuidaba que el compuesto tuviera una cantidad suficiente de cada uno de los elementos que constituían la mezcla, para lo cual era necesario utilizar balanzas de alta precisión e instrumentos de excelente manufactura. La obtención de metales ricos (metales de alto valor o costeables) dependía del éxito de este tanteo.

En el capítulo dedicado a la teoría de la fundición, Garcés explicó la naturaleza de los minerales y los tipos de aleaciones que constituían. De manera precisa, demostró que los fundentes eran auxiliares en la fundición y servían para sacar “toda la plata”. Criticó el hecho de que en las haciendas se efectuara una molienda incorrecta; casi siempre, a los metales se les incorporaban muchos minerales estériles con lo cual la ley de los minerales disminuía. Asimismo, reprobaba que “los prácticos” nunca lavaran, previamente, las menas para quitar las escorias y fundían enormes cantidades de minerales sin seleccionarlos, lo que provocaba un incremento en los costos productivos. En general, describió los principales problemas a que se enfrentaban los fundadores y narró algunas experiencias con la fundición del tequesquite. Pero en forma celosa guardó los secretos de sus fórmulas de la fundición con el tequesquite. Con toda seguridad fue ocultación premeditada; de este modo, los lectores serían incapaces de resolver los problemas de la fundición y conseguir el éxito prometido con el nuevo fundente.

En cambio, el autor realizó un largo recuento comparativo entre la obra de Álvaro Barba y los adelantos conseguidos en el método de beneficio de amalgamación con azogue. Por más que había avanzado la clasificación de los elementos químicos, el autor continúa identificándolos con la antigua nomenclatura de: frío-medio-caliente. Aseguró, al igual que un trabajador “práctico”, que los colores de los metales eran el mejor instrumento para identificar las reacciones químicas, ayudaban a distinguir los errores de las operaciones y daban tiempo para efectuar correcciones. Cabe señalar que Garcés era consciente del daño que causaba su método a la naturaleza, sobre todo a los bosques. Calculó que la industria minera demandaba una descomunal cantidad de leña y que la flora y los manantiales estaban seriamente amenazados. Por esta razón, invitó a todos los mineros que adaptaran el método de fundición con tequesquite, a que se comprometieran a reforestar los montes, con el fin de evitar la erosión de las tierras cercanas a las minas. Una recomendación que no llegó a escucharse jamás.

Conclusiones

En el recuento biográfico de Garcés, los datos disponibles nos dibujan a un hombre de letras del siglo XVIII, quien además de poseer un amplio conocimiento de las ciencias, pretendía generar soluciones prácticas a los problemas que aquejaban a la industria, como tantos otros proyectistas. Garcés fue un apasionado de la minería, nació y vivió en el ambiente de los socavones y haciendas de beneficio; dedicó gran parte de su tiempo, intelecto y recursos económicos a resolver obstáculos técnicos. Al final de sus días, se le reconoció su mérito y fue nombrado diputado general del Tribunal de Minería pero, como una paradoja más de su vida, el nombramiento le llegó tarde y fue interrumpido por la muerte. 47

El aprovechamiento del tequesquite en la fundición de los metales, en términos teóricos y prácticos, resultó un éxito. Si bien es cierto que hemos presentado pocas evidencias de las ventajas que tenía este método respecto a los tradicionales, consideramos que son suficientes para mostrar la eficacia que esta sal natural tenía para ayudar a disolver la mineralización de los metales preciosos en la fundición. Según Bernd Hausberger, los minerales destinados a la fundición sufrieron un incremento notable entre 1785 y 1804, con lo que se comprueba, aunque en forma tangencial, que el invento de Garcés sirvió para extender la explotación de los recursos minerales y estimular otras ramas productivas.48

Pensamos que es muy probable que los fundadores indígenas hayan utilizado el tequesquite por varias razones: su abundancia, el uso común para otras actividades, el desarrollo logrado en sus prácticas metalúrgicas y el rompimiento de enormes rocas. Los testimonios hasta ahora reunidos muestran que es posible establecer un puente entre las culturas prehispánicas y las técnicas occidentales. También es posible que dicha técnica se haya olvidado por un largo tiempo, pero después se recuperó para la memoria colectiva de la industria minera. Consideramos que los indicios reunidos son suficientes para plantear una hipótesis de esta naturaleza, pero requiere de una investigación más profunda para su debida comprobación.

El tratado de Garcés fue muy ilustrativo, no sólo para el amplio público novohispano sino también para los europeos. Sin embargo, su lectura nos resultó un tanto desconcertante porque esperábamos encontrar las revelaciones de su invento. En cambio lo que nos muestra, y que ha recibido muchos elogios por parte de los autores actuales, es una exposición detallada del método de patio o azogue, es decir la competencia de su invento. De hecho, fue un balance general sobre esta importante técnica a más de dos siglos de su invención. Los hacendados novohispanos se habían convertido en unos artistas del beneficio con azogue, de la metalurgia en frío, de la amalgamación con mercurio. Y como otra paradoja de su vida, Garcés, a través de su invento, le declaró la guerra a una costumbre añeja; pretendía enterrar el viejo método del beneficio de patio, sin embargo, lo que logró fue magnificar el invento de Bartolomé de Medina.

Bibliografía

Barba, Alonso, Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por azogue. El modo de fundirlos todos y como se han de refinar y apartar unos de otros, Madrid, Oficina de la viuda de Manuel Fernández, 1639.

Bargalló, Modesto, La amalgación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, México, Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969.

Brading, David A., Mineros y comerciantes en el México borbónico, México, FCE, 1975.

Castillo Martos, Manuel, Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un sevillano lleva la revolución tecnológica a América, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla/Delegación de Educación, 2001.

Ewald, Ursula, La industria salinera de México 1560-1994, México, FCE, 1997.

Flores Clair, Eduardo, “La sal de las finanzas. Peñón Blanco en la primera mitad del siglo XIX”, en Secuencia, revista de historia y ciencias sociales, núm. 23, mayo-agosto 1992, pp. 77-98.

____________, Minería, educación y sociedad. El Colegio de minería, 1774-1821, México, INAH, 2000.

____________, “Papeles salados. Guía general del Estanco de la sal, Archivo General de la Nación”, en Historias, núm. 48, 2001, pp. 105-121.

____________, Un granito de sal, México, Instituto Mora, 1992.

Gamboa, Francisco Javier, Comentarios a las Ordenanzas de Minas dedicados al católico rey nuestro señor, Don Carlos III, (que Dios guarde), México, Díaz de León y White, 1874.

Garcés y Eguía, Joseph, Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundición y amalgación, México, Mariano Zúñiga y Ontiveros, 1802.

Garritz Ruiz, Andoni y José Antonio Chamizo, Del tequesquite al ADN, algunas facetas de la química en México, México, SEP/FCE, 2000.

Gellert, Cristlier, Elementos de química metalúrgica considerada bajo el aspecto de la teoría y la práctica, Leipzing, 1750.

____________, La química metalúrgica práctica, Leipzing, 1755.

Gerhard, Peter, Geografía de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM, 2000.

Hausberger, Bernd, La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a través de los libros de cargo y data de la Real Hacienda 1761-1767, Berlín, Vervuert, 1997.

Langenschidt, Adolphus, “Bosquejo de la minería prehispánica de México”, en Quipu, revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol. 2, núm. 1, enero-abril 1985.

Langue, Frédérique, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano, México, FCE, 1999.

Langue, Frédérique y Carmen Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros para la América española (siglos XVI-XIX), París, Recherche sur les Civilisation, 1993.

Lida, Clara E., “La producción de la sal en el siglo XVIII. Salinas de Peñón Blanco”, en Historia Mexicana, vol. XIV, abril-junio 1965, pp. 680-690.

Multhauf, Robert P., El legado de Neptuno. Historia de la sal común, México, FCE, 1985.

Olmedo y Lama, José (comp.), Ordenanzas de minería y colección de leyes y órdenes que con fecha posterior se han expedido sobre la materia, México, Imprenta de Vicente G. Torres, 1873.

Ortiz Peralta, Rina, “El abasto de la sal para la minería: las salinas de Tepopoxtla, 1849-1900”, en Historia Mexicana, vol. XLI, junio-julio 1991-1992, pp. 111-113.

Ramírez, Santiago, Datos para la historia del Colegio de Minería, México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 1982.

Sánchez Gómez, Julio, “La técnica en la producción de metales monedables en España y en América, 1500-1650”, en Julio Sánchez Gómez, Guillermo Mira Delli-Zotti y Rafael Dobado, La savia del imperio, tres estudios de economía colonial, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1997, pp. 16-263.

Trabulse, Elías, Historia de la Ciencia en México, México, FCE, 1994.

Sobre el autor

Eduardo Flores Clair

Dirección de Estudios Históricos, INAH.

Citas

- Mucho agradezco los comentarios de los dictaminadores de este artículo; sus opiniones contribuyeron a enriquecer su resultado. [↩]

- Existe una amplia bibliografía que aborda el problema metalúrgico y la utilización de sales en el proceso de fundición minero, entre otros puede consultarse a: Modesto Bargalló, La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, 1969. Elías Trabulse, Historia de la Ciencia en México, 1994; Robert P. Multhauf, El legado de Neptuno. Historia de la sal común, 1985; Úrsula Ewald, La industria salinera de México 1560-1994, 1997; Rina Ortiz Peralta, “El abasto de la sal para la minería: las salinas de Tepopoxtla, 1849-1900”, en Historia Mexicana, vol. XLI, junio-julio 1991-1992, pp. 111-113. El clásico artículo de la doctora Clara E. Lida “La producción de sal en el siglo XVIII. Salinas de Peñón Blanco”, en Historia Mexicana, vol. XIV, abril-junio 1965, pp. 680-690. Asimismo, el autor de estas líneas ha contribuido a este tema con: “La sal de las finanzas. Peñón Blanco en la primera mitad del siglo XIX”, en Secuencia, revista de historia y ciencias sociales, núm. 23, 1992, pp. 77-98, “Papeles salados. Guía General del Estanco de la sal, Archivo General de la Nación”, en Historias, núm. 48, 2001, pp. 105-121 y el libro para niños, Un granito de sal, 1992. [↩]

- Tequesquite, sal natural que queda al desecarse los lagos salobres y que se emplea en la soponificación de las grasas, en algunos platos de la comida tradicional y en la medicina popular. [↩]

- “Desde antes de la conquista los pobladores del Valle de México sabían de la existencia y el aprovechamiento de las sales alcalinas. En tiempos de secas, estas sales afloraban a la superficie y formaban costras, que recibieron el nombre de tequixquitl o tequesquite […] El lago de Texcoco contiene el 81% de sales, entre las que sobresale el carbono de sodio Na2CO3 con 45%, y el cloruro de sodio, NACL, con 34%”. Cfr. Andoni Garritz Ruiz y José Antonio Chamizo, Del tequesquite al ADN, algunas facetas de la química en México, tercera reimpresión, México, 2000, p. 17. [↩]

- Joseph Garcés y Eguía, Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación, 1802, p. 3. Existen otros derivados que actúan como fundentes: el hidróxido de sodio (NaOH), conocido como sosa cáustica y el carbonato sódico hidratado (Na2CO310H2O). [↩]

- Sánchez Flores identifica 21 inventos entre 1544 y 1786 relacionados con la industria minera, tanto en la extracción, beneficio y amonedación de metales. Pero gracias a los avances de la catalogación de los acervos mexicanos, logramos identificar muchos otros inventos, a los que se les otorgaron mercedes y privilegios. Cabe añadir que muchas de estas iniciativas sólo crearon falsas expectativas y una gran cantidad de ellas quedaron archivadas y jamás se aplicaron a la industria. [↩]

- Dicho método tuvo una larga vida, desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. A lo largo del periodo se fueron dando pequeñas modificaciones que hicieron posible que el sistema de patio mantuviera su vigencia, principalmente porque permitía márgenes de rentabilidad de las explotaciones mineras. [↩]

- Julio Sánchez Gómez ha rastreado el origen de la amalgamación en frío y ha encontrado antecedentes europeos muy remotos. Pero al parecer, dicha técnica no se llevaba a cabo en volúmenes de mineral muy grandes, véase Julio Sánchez Gómez, “La técnica en la producción de metales monedables en España y en América, 1500-1650”, en Julio Sánchez Gómez, Guillermo Mira Delli-Zotti y Rafael Dobado, La savia del imperio, tres estudios de economía colonial, 1997, pp. 16-263. [↩]

- Para abundar sobre el tema del sistema de patio, véase la reciente biografía de Manuel Castillo Martos, Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un sevillano lleva la revolución tecnológica a América, 2001. [↩]

- Modesto Bargalló, op. cit., p. 97. [↩]

- Archivo Histórico del Palacio de Minería (en adelante AHPM), caja 76, doc. 15. [↩]

- AHPM, Caja 20, doc. 3,1785. [↩]

- Desde 1779, el señor Garcés quería que su hijo entrara al seminario, pero para su mala fortuna esta institución se inauguró hasta 1792, pero fue aprovechada por sus nietos. Véase AHPM, caja 8, doc. 6,1779. [↩]

- AHPM, Caja 61, doc. 3,1793. [↩]

- AHPM, Caja 20, doc. 10, 1785. [↩]

- Entre 1784 y 1797, el Tribunal de Minería recibió 20 solicitudes de los “prácticos” que pretendían obtener un título. Entre los interesados había propietarios mineros, científicos, administradores de minas, agrimensores y, en un alto número, hombres que se habían formado a través de muchos años de experiencia. Eduardo Flores Clair, Minería, educación y sociedad. El Colegio de Minería 1774-1821, 2000, pp. 32-33. [↩]

- AHPM, Caja 15, doc. 19,1784. [↩]

- Se tiene noticia que el denuncio general de Pachuca era muy grande y abarcaba los cerros de San Cristóbal, la Reforma, la Magdalena y la Mesa, donde existían más de 29 minas, en AHPM, caja 52, doc. 52, fjs. 24-27. [↩]

- AHPM, Caja 52, doc. 34, 1791. [↩]

- Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Reales Cédulas, vol. 169, exp. 72, fjs. 102-103v. [↩]

- Joseph Garcés y Eguía, op. cit., pp. 16-17. La greta es una escoria que se obtiene de alguna fundición anterior y principalmente es monóxido de plomo. [↩]

- Por los avances alcanzados, los autores serían premiados con el “privilegio exclusivo [a lo largo de su] vida”, con lo cual quedó prohibido el uso indiscriminado de los inventos. A los creadores se les reconoció su propiedad intelectual y se les otorgó el derecho de recibir “una moderada parte del provecho y ventaja que efectivamente resultara del uso de la tal invención”. En iguales circunstancias fueron considerados los súbditos que adquirieran algún instrumento o maquinaria en otro país y la incorporaran a la industria minera de Nueva España. En José Olmedo y Lama (comp.), Ordenanzas de Minería y colección de leyes y ordenes que con fecha posterior se han expedido sobre la materia, 1873, p. 43. [↩]

- La solicitud de privilegio provocó un agrio conflicto entre el virrey y el Tribunal de Minería, pues el representante del rey aseguraba que tenía la jurisdicción para otorgar dichos privilegios y que el tribunal se había adelantado y usurpaba sus funciones. El rey aclaró que las ordenanzas de 1783 otorgaban tales atribuciones al tribunal. [↩]

- Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de México, 2248, exp. 4, 3 de marzo de 1797. [↩]

- AGN, Reales Cédulas, vol. 169, exp. 72, fj. 103. [↩]

- Cabe aclarar que la fundición recibía los metales de alta ley, y el patio los metales de mediana y baja ley. [↩]

- Frédérique Langue, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano, 1999, p. 40. [↩]

- Como por ejemplo: la medicina, los baños y el cutis. [↩]

- En medidas actuales equivaldrían aproximadamente a 4 142 toneladas. [↩]

- AHPM, Caja 96, doc. 18, fjs. 103-103v. [↩]

- Ibidem. [↩]

- Véase Frédérique Langue y Carmen Salazar-Soler, Diccionario de términos mineros para la América española (siglos XVI-XIX), 1993, p. 338. [↩]

- Localizado en la jurisdicción de Guaymeo y Sirándaro “en la actualidad se encuentra en el suroeste de Michoacán y el noroeste de Guerrero”. Peter Gerhard, Geografía de la Nueva España 1519-1821, 2000, p. 139-140. [↩]

- AHPM, Caja 96, doc. 18, fjs. 67v-75. En 1801, Garcés se dirigió al Real de Ojo Caliente y Ramos para continuar enseñando su nuevo método de fundición. AHPM, caja 109, doc. 25, 1801. [↩]

- AHPM, caja 96, doc. 18, fja. 1-1v. [↩]

- Adolphus Langenschidt, “Bosquejo de la minería prehispánica de México”, en Quipu, revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol. 2, núm. 1, 1985, pp. 39-40. [↩]

- Francisco Javier Gamboa, Comentarios a las Ordenanzas de Minas dedicados al católico rey nuestro señor, Don Calos III, (que dios guarde), México, obra reimpresa por Díaz de León y White, 1874, pp. 269-270. [↩]

- Véase Frédérique Langue y Carmen Salazar-Soler, op. cit., pp. 141 y 542. [↩]

- Alonso Barba, Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro, y plata por azogue. El modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar unos de otros, 1639, pp. 1501-51. [↩]

- AHPM, Caja 96, doc. 18, 1798, fjs. 27-30. [↩]

- AGN, General de partes, vol. 75, exp. 357, fj. 318. [↩]

- ibidem, fjs. 319v-320v. [↩]

- La potasa era el nombre común de varios derivados potásicos, como: el hidróxido de potasio y los carbonatos de potasio. [↩]

- En general se le denominaba “greta” a la escoria que resultaba después de la fundición en los hornos y dicho compuesto era principalmente monóxido de plomo, el cual se utilizaba como fundente. [↩]

- Cristlier Gellert, naturalista alemán, 1713-1795, fue académico en diversas universidades europeas. Impartió la cátedra de metalurgia en Freyberg, seguidor del beneficio de metales en frío, es decir, por amalgamación de azogue, escribió las obras: Elementos de química metalúrgica considerada bajo el aspecto de la teoría y la práctica (Leipzing, 1750) y La química metalúrgica práctica (Leipzing, 1755). [↩]

- AGN, Salinas, vol. 17, exp. 4, fjs. 55-58. [↩]

- Santiago Ramírez, Datos para la historia del Colegio de Minería, 1982, pp. 253-256. [↩]

- Bernd Hausberger, La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a través de los libros de cargo y data de la Real Hacienda 1761-1767, 1997, pp. 52-57. Según David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México Borbónico, 1975, pp. 192-193, el invento de Garcés rindió un incremento del 13.5%, aunque no estamos seguros de las cifras exactas que proporciona ese autor. [↩]