[San Martín] Jamás prometía alguna cosa

Que no cumpliera con exactitud y religió-

Sidad. Su palabra era sagrada. Así todos,

Jefes, oficiales y tropa, tenía una fe cie-

ga en sus promesas (Gerónimo Espejo,

el paso de los Andes, p. 12816).

El perfil profesional del ejército de los Andes quizá sea una de las aristas más difundidas por la literatura en torno a las razones que permitieron asegurar la revolución de independencia americana en los confines australes del antiguo imperio español. Esa noción suele ir acompañada de la imagen consagrada que rodea a la figura de su creador, el entonces coronel José de San Martín, quien parece haber reunido todos los atributos necesarios para formar un ejército de profesionales en medio de un contexto adverso y de precarias condiciones para hacer y ganar la guerra. Desde temprano las historiografías nacionales confeccionadas en el siglo XIX insistieron en atribuir el éxito de la campaña militar que reconquistó a Chile y avanzó sobre Lima, al “genio” organizador de un plan ofensivo de proyección continental y de un ejército regular y disciplinado que estuviera en condiciones de llevarlo a cabo. Allí las cualidades personales de San Martín, el “Mesías regenerador”, se convirtieron en punto de partida insustituible para hacer concurrir atributos de estricta índole profesional: personalidad austera y aguda inteligencia eran compatibles con las dotes militares adquiridas en las huestes del ejército real en la misma península al momento de hacer frente al avance de las fuerzas napoleónicas; a ese perfil profesional fabricado al calor del siglo de las luces, había sumado más tarde un firme compromiso con la “causa de América” que lo había conducido a subordinar sus propias aspiraciones personales en pos de un destino colectivo común. Esos rasgos que bosquejaron la semblanza ideada por Mitre en torno a la excepcionalidad sanmartiniana,1 también suele ir acompañada de otro tipo de valoraciones como las exhibidas en la organización del ejército y en su relación con oficiales y tropa: si su función como administrador, no de político, delimitan el haz de mediaciones y gestiones que como gobernador intendente de Cuyo le permitieron sostener a partir de 1814 una activa política afin a la movilización de recursos materiales y simbólicos con el fin de poner en marcha el “plan” definitivo, la imagen de “padre” evocada no sólo por sus leales subalternos al estilo del general Gerónimo Espejo, eleva a un primer plano el tipo de relación diferenciada que lo vinculaba con jefes, oficiales y tropa.

Pocas dudas caben de la pervivencia de aquella estampa sanmartiniana a la hora de sopesar el papel ocupado por el ejército de los Andes en el desarrollo de las guerras de independencia. Edificada en la segunda mitad del siglo XIX por un puñado de contemporáneos que estaban en condiciones de trazar un balance no solo sobre el desempeño personal de su creador en la epopeya libertadora que había disparado la formación de la nueva nación, sino el de toda una generación de oficiales que una vez concluida habría de experimentar las trágicas consecuencias introducidas por la ruptura de los mandos militares en el ciclo de guerras civiles abierto en 1820.2 Tampoco quedan demasiadas dudas que la apelación a aquel pasado, y a esos actores decisivos del cielo abierto con la revolución de 1810, vinieran acompañados de valoraciones afines no sólo a la disciplina militar sino al peso que en ella adquiría el sentimiento patriótico y el virtuosismo guerrero.3 Si en 1816 El Censor reproducía una opinión que sostenía quizá con convicción desmedida que “los ejércitos serían la escuela del honor y la virtud”, seis décadas más tarde el general Espejo evocaba con nostalgia el clima que había envuelto sus pasos en el ejército de los Andes: “[el] entusiasmo bélico es del temple que dominaba a esos insignes varones que lanzaron el grito que conmemoramos cada 25 de mayo. ¡Aquellos años brillaba el patriotismo puro, el entusiasmo verdadero! La emancipación, la guerra, era el símbolo de los argentinos”. Se trataba de “tiempos que ofrecían rasgos de magnanimidad, de abnegación cívica”.4

Si la literatura histórica ha insistido lo suficiente en ubicar la centralidad de un ejército profesional en la estrategia ofensiva que liquidó la amenaza contrarrevolucionaria, también ha sido pródiga al exaltar la larga cadena de preparativos que culminaron en su organización y en el ámbito territorial o jurisdiccional que ofreció condiciones propicias a su formación. Cabe recordar que hacia 1814 la revolución rioplatense atravesaba serios obstáculos en la frontera norte y sólo había conseguido asegurar para sí los bastiones de Salta y Tucumán; en el litoral la situación no era menos crítica. Pocos podían prever que una vez ganada Montevideo a la causa, las disidencias entre los directoriales y Artigas prolongarían la guerra introduciendo inflexiones político-territoriales de alcances insospechados que extenderían la acción de las montoneras y de las propuestas confederativas a Córdoba y a la misma Buenos Aires.5 El año cuatro de la revolución también estaría destinado a perdurar en la calenda negra de los primeros tiempos de vida independiente del otro lado de la cordillera: la ofensiva realista dirigida desde la península después de restablecido Fernando VII en el trono, y conducida desde Lima por el virrey Abascal, había dado fin a la Patria Vieja chilena y amenazaba con avanzar sobre los bastiones revolucionarios rioplatenses. En ese panorama incierto, las ciudades cuyanas emergían como escenario favorable primero para sostener la frontera revolucionaria y después para avanzar sobre Chile con el propósito de reconquistar esa plaza para la causa americana. Así lo entendió el gobierno central al elevarlas a la categoría de gobernación en 1813, desprendiéndola de la capital cordobesa con lo cual se coronaba un sostenido reclamo cuyano vigente desde finales del siglo XVIII que explicaba la rápida adhesión al movimiento revolucionario iniciado en Buenos Aires en mayo de 1810,6 e instalando un año después a la cabeza de la jurisdicción al coronel San Martín. En ese escenario adverso, la gesta sanmartiniana correspondía ser entendida a partir de una contextualización mayor que invitaba a ubicar una sostenida política de mediaciones llevadas a cabo en el ámbito local con el propósito de formar un ejército disciplinado, entrenado y apertrechado para hacer la guerra. De tal forma, la gestión gubernativa y administrativa del “genio militar” se tradujo en la capacidad de concentrar relaciones institucionales y personales de envergadura que habilitaron la obtención de recursos en el corto plazo. Si un aceitado sistema de alianzas y cooperaciones primó en las relaciones con el Cabildo y el personal administrativo, miliciano y político esparcido en la misma capital y las ciudades subalternas, las disposiciones reglamentarias, impositivas y judiciales buscaron regular las relaciones con el “vecindario y pueblo” en la medida que de ellos debía provenir el dinero y los recursos necesarios para alistar, reclutar y formar soldados. La historiografía regional, en una línea oblicua que va de Hudson a Draghi Lucero, no tardó en asociar esa gestión exitosa con el sentido de “unidad eficiente” que el gobernador intendente imprimió en la administración cuyana solapando aquel momento fundacional de la patria con la participación activa del vecindario y los pueblos de Cuyo.7

Este artículo toma distancia de estas imágenes canónicas con el fin de sumergirse en las dinámicas y los móviles del reclutamiento y disciplina militar del ejército de los Andes. Parto del supuesto que al legítimo sentimiento patriótico que englobaron los primeros tiempos de la Revolución, deben sumarse los estímulos materiales que sirvieron a su factura ensayando una aproximación posible sobre aquellos grupos sociales menos estudiados para quienes la revolución y la guerra operaron como expectativa favorable para emprender carreras sociales y políticas hasta entonces insospechadas. Esa senda trazada por Tulio Halperin en su clásico ensayo de los años setenta, en el cual proponía que la disrupción revolucionaria había impactado de igual modo en las clases superiores de la antigua sociedad virreinal que en sus sectores populares, dando origen en las primeras a una mutación decisiva que iba a terminar en el reemplazo de una elite por otra, y que para las segundas la militarización se convertía en llave de acceso para la administración y la política, ha sido objeto de nuevas aproximaciones.8 Una de ellas ha reparado en diversos aspectos ligados a la militarización y el reclutamiento militar sobre los sectores subalternos como fenómeno indagatoria favorable para acceder a una mejor comprensión de la cultura política plebeya.9 Estas páginas dialogan en parte con estos presupuestos aunque proponen un acceso diferente al problema al ubicar al salario como vehículo transmisor de la eventual profesionalización y disciplina del ejército de los Andes; el segundo apunta a complejizar esa evidente dimensión material de la relación entablada entre oficiales y tropa ensayando una restitución posible de las identificaciones políticas y territoriales al interior de los ejércitos patriotas. Como el lector habrá ya advertido un ejercicio de esta naturaleza no es del todo desconocido. Hace dos décadas, Halperin destacó la manera en que el salario o prest acompañó el proceso de militarización porteño iniciado con las invasiones inglesas antes de la crisis final del antiguo imperio español, aunque generalmente ausente en la caracterización del ejército organizado por San Martín. En función de ello, y a los efectos de mi argumentación he dividido el trabajo en tres apartados: en el primero, examino algunas características asumidas por el ejército por las cuales consiguió distinguirse de los formatos militares hasta entonces vigentes que acentúa la noción de fuerzas regulares corno “escuela de honor y virtud”; en el segundo, me detengo a revisar la asignación de recursos de regimientos y batallones con la idea de que iluminará aspectos poco atendidos de la centralidad del salario como nervio de la disciplina y lealtad entre los enrolados; el último, ubica un dilema entre los tantos que se localizan en la relación a los costos de la obediencia: alude concretamente a que la inflexión salario no explica totalmente la adhesión, sino que entre los reclutas operaban identificaciones territoriales y políticas específicas que iban a contrapelo de la vocación americana a la que aludían las elites revolucionarias.

En el desarrollo de la investigación me he valido de fuentes de naturaleza diversa aunque previsibles para los temas y problemas que se persiguen. La mayoría de ellas han sido extraídas de las monumentales colecciones documentales sanmartinianas publicadas a lo largo del siglo XX por los organismos oficiales, aunque también he reparado en otras inéditas alojadas en el Archivo Mitre; asimismo, han sido de suma utilidad memorias y recuerdos de algunos antiguos oficiales del ejército que salieron a la luz después de 1852. También he recurrido a información menos explorada, especialmente sumarias y juicios militares preservados en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de Mendoza, que permiten enhebrar conexiones complejas en torno a esos conglomerados de individuos, la mayoría de las veces anónimos, que suelen aparecer de manera agregativa en registros de los batallones y regimientos del ejército como en los presupuestos.

Un modelo de ejército como escuela de honor y virtud

El general José María Paz trazó un cuadro comparativo de los modelos de ejércitos vigentes que protagonizaron las campañas militares dirigidas por el régimen revolucionario para expandir sus fronteras en la entera jurisdicción del antiguo virreinato. A su juicio, mientras la escuela de Belgrano había pretendido suministrar a la Patria buenos ciudadanos, la de San Martín había dado excelentes militares. Esa valoración realizada a posteriori radicaba especialmente en la evaluación del desempeño guerrero que ambas escuelas habían experimentado en el conflictivo escenario de la primera década revolucionaria traumáticamente pulverizado en 1820. En particular, la creación de los escuadrones de granaderos a caballo, que había tenido su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, operaba como experimento modélico por haber sido instruido con “métodos modernos”, a diferencia de otros cuerpos armados que había exhibido el desasosiego generado por la “peste” de la deserción y el estado de “desnudez” que habían lacerado las campañas militares dirigidas por Belgrano. En esa evocación cuasi autobiográfica de aquel pasado, Paz reintroducía uno de los dilemas centrales del desarrollo de la guerra que fuera advertido por el propio Belgrano en su sostenido reclamo ante las autoridades centrales sobre el justo aprovisionamiento de los cuadros militares que lo condujo a afirmar en 1817 en su intercambio epistolar con Uriondo que “sin ejército no había Patria”.10

Ese diagnóstico había sido compartido también por San Martín al visualizar durante su efímera conducción del ejército del Norte “los tristes fragmentos de un ejército derrotado”. A su juicio, la única herramienta eficaz para instrumentar un plan ofensivo debía ser resuelta con la modernización de los cuerpos armados que estuviera en condiciones de enfrentar la represión realista sobre los bastiones patriotas. Formar soldados suponía instrumentar entrenamientos específicos en el arte de la guerra, infundir mecanismos afines a la relación mando/ obediencia entre jefes, oficiales y tropa, y propender la formación de espíritu de cuerpo. A esas cualidades inherentes de los modelos militares imperantes en la Europa de la era napoleónica, que tomaba distancia de las regulares formas de reclutamiento y adoctrinamiento miliciano, debía sumarse un aceitado sistema de compensaciones materiales que aparecían sintetizadas en el salario y el equipo de los soldados. Desde temprano, San Martín manifestó que se trataba de recursos decisivos de la disciplina y profesionalización de las fuerzas regulares. A esa convicción arribaba después de conocer el estado de abandono de las tropas en Tucumán cuando en carta al director supremo no sólo reparaba como necesario el cumplimiento de pago a la tropa sino que otorgaba centralidad al aprovisionamiento en vestido, armas y municiones. Frente a ese espectáculo de “tropas desnudas” y mal pagadas que resentían la decencia “al ver un defensor de la patria con traje de pordiosero”, el militar reclamaba la reorganización y subsistencia de un ejército de tres mil hombres “sin otro objeto ni ocupación que la disciplina y el servicio militar, es preciso proporcionar desde la gorra hasta el zapato, mantenerlos, vestirlos, armarlos y municionarlos”.11 Por consiguiente, la clave decisiva de la disciplina en el servicio militar por él organizado residiría en el aprovisionamiento de los cuerpos armados, el entrenamiento guerrero y el salario.

La literatura sanmartiniana ha sido pródiga en exaltar cada paso implementado en la fabricación de aquel ejército que jalonaría como piezas de ópera el cruce de los Andes para conquistar territorio a la causa de independencia: la militarización que siguió a su arribo a Mendoza, el giro dado a las milicias urbanas y rurales, la búsqueda de recursos en la jurisdicción y por fuera de ella, el reclutamiento de hombres libres y esclavos, el suministro de uniformes, armas, municiones y víveres, el emplazamiento de un campamento destinado al adoctrinamiento, la reformulación de reglamentos militares y penales, los rituales periódicos que unían religión con una encendida arenga patriótica destinada a mantener la “chispa” revolucionaria que prometía liberar a los pueblos del “tirano opresor”. Insistir en el peso de la disciplina en ese resultado equivaldría a reiterar asuntos que difícilmente puedan escindirse de las imágenes sólidamente consagradas no sólo por la literatura sino por una perdurable pedagogía patriótica destinada a perdurar. No obstante, resulta de interés identificar aristas menos difundidas en torno a las formas asumidas por aquella disciplina y de lo que de ellas se esperaba.

Convendría identificar las diferentes formulaciones de los códigos y prácticas de la disciplina militar. Por un lado, la disposición de severas reglas de comportamiento y moral individual se tradujo en la reformulación de reglamentos vigentes, de origen borbónico, que fueron complementadas con normas específicas para oficiales y/o soldados. En general, los procedimientos judiciales civiles y militares se ajustaban al sistema inquisitivo vigente en la cultura jurídica inspirada en las bases del derecho español e indiano que preveía un abanico de sanciones diferenciadas con fines pedagógicos, expiatorios y ejemplificadores.12 Aunque la rigidez de los marcos normativos conocieron límites a su implementación, el papel ocupado por las reglas que debían primar el comportamiento de oficiales y tropa integró la agenda de adoctrinamiento militar a través de prácticas regulares que incluyeron diferentes formatos. A la ecuación sumaria/juicio generalmente resuelta en términos de indulto o imposición de penas, se sumaban otras manifestaciones no menos importantes que servían a infundir comportamientos afines al perfil de militar propuesto como ejemplar. De tal modo la regular lectura de la norma por regimientos y batallones integraba parte de los cursos doctrinarios que procuraban “enaltecer al hombre, arraigar el espíritu militar y fundar el honor de cuerpo”. Así también la lectura del orden del día -frases encendidas y cortas- y la advocación regular de los santos eran prácticas sostenidas diariamente en los campamentos: ambas traducían al lenguaje coloquial y cotidiano acciones y sentidos seguros para alentar y sostener la guerra. Asimismo, las leyes penales del ejército eran leídas y explicadas a la tropa por el oficial de semana de cada compañía, los días sábados antes de pasar revista del armamento y vestuario.13 Los marcos normativos y lenguajes comunes se acompañaron también de reglamentaciones específicas por regimientos o cuerpos: para el caso de granaderos “todos los aspectos de la vida pública y privada de la oficialidad” fueron objeto de reglamentación expresa; así también las funciones a desempeñar por los integrantes del Estado Mayor estaban cuidadosamente estipuladas por un reglamento ad hoc el cual revela la decisión de crear cadenas de mando estables y jerárquicas a través de indicaciones específicas sobre la circulación de información corno de recursos.

Por otra parte, la formación de soldados supuso un meticuloso arbitrio de control personal que fuera instrumentado por San Martín a los efectos de infundir disciplina entre la tropa. Según recuerda Manuel de Pueyrredón, el don de mando del “ordenador” se advertía incluso en el modo en que corregía la postura y el uniforme de los subalternos:

… era muy rígido observador de la disciplina, así como del aseo del traje de sus subordinados. Cuando por descuido algún oficial se le presentaba con un botón desabrochado, sin cortar el hilo de la conversación o diálogo que entablase, empezaba a darle tironcitos de ese botón o golpecitos con el dedo índice hasta que el oficial se apercibiera y lo abrochara si no caía en cuenta con esas indirectas, se lo advertía con claridad.14

Ese tipo de controles minuciosos que organizaba las prácticas disciplinarias apuntaba a reproducir el modelo moderno conseguido con granaderos al conjunto de los regimientos y batallones del ejército. Algunos vieron en ella una estrategia exitosa que ameritaba ser valorada por los beneficios obtenidos: “no faltó tiempo para que el público viera con agrado, bien uniformados y con esmerado aseo, a esos mismos campesinos poco antes agrestes, andrajosos, encogidos, transfigurados en gallardos soldados de gentil y arrogante porte, que eran la emulación de sus compañeros de armas”.15 En suma, la impronta disciplinaria ideada y puesta en marcha por ese “genio inquisitivo” que hacía del control personal y de un esquema jerárquico de relaciones diferenciadas, aunque sujetas según el citado Pueyrredón a la “confianza”, parece haber operado como maquinaria guerrera eficaz en la medida que diluían perfiles y diferencias sociales hasta entonces existentes en beneficio de una aparente uniformidad de estilos y opinión, la que obviamente adquiría su traducción en la uniformización de las “voces de mando” frente a un contexto político sombrío caracterizado por las fatigas de la guerra, tensiones sociales de envergadura, ambiciones facciosas y un marcado relajamiento de la “virtud cívica”.16

Los costos de la disciplina: sueldos y gratificaciones

En un marco de franca convivencia con el gobierno central de las Provincias Unidas, apoyado en las relaciones aceitadas de la logia lautarina, San Martín fue ascendido a coronel mayor de los ejércitos nacionales a los efectos de jerarquizar la cadena de mandos. Hasta entonces la militarización sostenida en territorio cuyano había consistido en el “estado de defensa” de la jurisdicción en vistas a avanzar hacia una estrategia ofensiva que había recaído, fundamentalmente, en los cuerpos de milicias y en la raquítica tropa regular representada por el cuerpo de blandengues acantonado en el Valle de Uco.17 Caído Chile en 1814, el plan sanmartiniano giró en la dirección auspiciada por el entonces gobernador intendente que dispuso acelerar “la economía para llevar a cabo las grandes empresas”. La obtención de recursos debía apoyarse en resortes políticos de envergadura que superaron los límites estrictos de la jurisdicción. No obstante las tensiones acumuladas con el director supremo Carlos de Alvear, disminuyeron los apoyos de esa esfera (que sobrevivió hasta el nombramiento de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo), situación que derivó en una serie de medidas coactivas con el fin de extraer recursos de la población asentada en Cuyo. El éxito de esa empresa dependió de un esquema de poder que el gobernador encabezaba el cual aparecía articulado por un elenco estable de personajes fieles a la revolución desde sus comienzos. El “gobierno de amigos sólidos” reunía perfiles de trayectorias no siempre bien conocidas aunque en su mayoría habían ejercido funciones administrativas y/ o militares de mayor o menor jerarquía antes y durante el ciclo revolucionario:18 si los tenientes gobernadores de San Juan, Ignacio de la Rosa, y de San Luis, capitán Vicente Dupuy, se convirtieron en aliados estables, no fueron menos decisivas inclusiones al estilo del comandante de frontera José Susso o del teniente Manuel Corvalán quienes sintetizaban carreras profesionales iniciadas en el periodo virreinal, sea como integrantes de las milicias regladas afincadas en la jurisdicción, o bien como partícipes activos de los contingentes milicianos enviados a Buenos Aires en ocasión de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 como integrantes de los batallones de “arribeños”. Aunque reiteradamente señalada por la literatura como experiencia fundante de la militarización urbana porteña, se sabe bastante poco de su impacto entre individuos y grupos de otras ciudades del virreinato: no casualmente el teniente Manuel Corvalán fue quien arribó a Mendoza con el pliego que anunciaba la formación de la junta de gobierno instalada en Buenos Aires en mayo de 1810 que lo integró de inmediato al grupo revolucionario local.

A esa pléyade de funcionarios hubo de sumarse la aceitada y sólida relación mantenida con la institución capitular de la capital que, como bien se sabe, logró robustecerse en abril de 1815 cuando “vecindario y pueblo” en un memorable Cabildo Abierto no admitió al flamante gobernador intendente nombrado por Alvear en su reemplazo, Gregorio Perdriel, y aclamó por unanimidad que continuara San Martín en sus funciones, desconociendo la autoridad del Director Supremo bajo el argumento de haber reasumido su soberanía que justificaba negar obediencia al “tirano gobierno de la Capital”.19

La relativa coherencia de esa pirámide de poder, cuyo alcance territorial adquirió proyecciones insospechadas, dio lugar a una rápida concentración de poder e influencias que se tradujo en una intensa movilización de hombres y recursos. A los efectos de mi argumentación, realizaré una aproximación a las formas de reclutamiento, la obtención de una “renta fija” para hacer frente a los gastos que demandaba la organización del ejército y el dinero destinado a mantener el servicio militar.

Como se anticipó, antes del arribo de San Martín a la capital cuyana, la única tropa de línea era la pequeña compañía de blandengues del fuerte de San Carlos que reunía 30 hombres; a ella se sumaban las milicias urbanas y rurales, “esa gente que no era de guerra”, que aparecían divididas en cuerpos milicianos de blancos y pardos, que sumaron 280 hombres de infantería y 600 de caballería.20 La nueva etapa sería decididamente diferente. Al tiempo que una activa pedagogía cívica procuraba inflamar sensibilidades patrióticas en las escuelas, púlpitos y plazas,21 se dio curso al reclutamiento militar que, como en otros casos, recayó especialmente en los sectores subalternos de toda la jurisdicción. A pesar de ello, la movilización parece haber sorteado no pocos obstáculos. Un oficio elevado al capitán de las Lagunas, Dn. Martín Guaquinchay, permite apreciar las dificultades en el alistamiento entre los laguneros de Guanacache que obligó al comandante de frontera Pedro de Susso a realizarla personalmente con el fin de sumar más hombres a los treinta enviados a la capital: “aunque fugaron algunos, el gobernador perdona la deserción con tal que en lo sucesivo obedezcan las órdenes de sus jefes y que no se pasen de compañía. Concluido el servicio volverán a su casa para atender sus familias.”22 Pocas dudas caben de la centralidad adquirida por los líderes comunitarios como engranaje decisivo para activar o eludir la presión reclutadora.

No obstante, y según las fuentes, en el lapso de cien días la leva alcanzó a 1200 hombres en ciudad y campaña. A semejanza del caso porteño examinado por Halperin y señalado recientemente por Di Meglio en su minucioso estudio sobre las tropas porteñas,23 la reglamentación sobre vagos y mal entretenidos -introducida en Cuyo por el mismo San Martín-24 operó como torniquete del reclutamiento militar sobre la población masculina sin trabajo estable aunque también penetró entre quienes lo tenían, a pesar de la crónica escasez de mano de obra reconocida por propietarios como por el gobierno; según Draghi Lucero los “mestizos y criollos pobres” engrosaron las filas de la caballería, mientras que la oficialidad fue integrada por vástagos de familias “aristocráticas”. Algunos han calculado que de los 5 187 hombres que integraron el ejército al momento del cruce de los Andes, 3 610 eran originarios de la jurisdicción cuyana (se calcula que fueron 2 080 los movilizados en 1815 sin contar los contingentes enviados de Buenos Aires sobre una población estimada hacia 1812 de 43 134 pobladores). Esa evidencia edificada con extrema dificultad a los efectos de evaluar el impacto del reclutamiento en la estructura demográfica y económica de la región, ha sido quizá una de las más reiteradas para trazar una imagen vertebrada entre el “esfuerzo cuyano” y la gesta sanmartiniana.25

También la población esclava fue objeto de la leva mediante la compra, confiscación o en reemplazo de hijos de familia que consiguieron ser exceptuados del servicio militar a semejanza de algunos oficios considerados de importancia para el comercio y el consumo popular como abasteros, carreteros y arrieros. Los estudios que han reparado en el peso de la leva sobre la población esclava han considerado una primera disposición que apuntó a reclutar esclavos de 16 a 30 años pertenecientes a europeos peninsulares sin carta de ciudadanía: al parecer salieron de allí 23 esclavos aptos que pasaron a ser libertos del ejército mediante rescate que representó una deuda de $4 420.26 Ese pequeño contingente se unió al originario de Buenos Aires que alcanzaba a 200 en diciembre de 1814. Entre 1815 y 1816 se alentó la recluta en toda la jurisdicción cuyana a través de la formación de una comisión ad hoc encargada de afectar las dos terceras partes de esclavos útiles en el manejo de armas, mayores de 12 años, que resultaron seleccionados por sorteo o compensación de sus propietarios.27 Según Masini se reunieron 710 esclavos de los cuales 28 correspondieron a San Luis, 200 a San Juan y el resto a Mendoza que fueron destinados mayoritariamente a la infantería.28 Espejo calculó que 1552 libertos formaron los contingentes de infantería que arribaron a Chile en 1817. Es conocida la opinión de San Martín sobre la valoración de esos perfiles sociales: “el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato; los de estas provincias [blancos, mestizos e indios], no son aptos sino para la caballería”. Se trataba de una opinión diferente a la sostenida por Tomás Godoy Cruz o Belgrano quienes no juzgaban prudente aumentar en el ejército el número de las castas, “clase que componía la mayor parte de la infantería”.29

En suma, y de acuerdo con lo señalado por la literaturas,30 noveles reclutas fueron encuadrados con oficiales y tropas ya experimentadas cuyas combinaciones dieron origen, entre 1814 y 1816, a los batallones núm. 1 de Cazadores y núm. 11 que sumaban 560 y 683 hombres; más 50 artilleros que llegaron con Pedro Regalado de la Plaza designado por el gobierno “Comandante General de la Artillería del Ejército de la Provincia de Cuyo”. A partir de 1815, y en el curso del año siguiente, se organizaron los batallones núm. 7 y núm. 8 de Infantería, que totalizaron 1 552 plazas, de las cuales 1 045 fueron enviadas desde Buenos Aires que se completó con los “esclavos” de la región. La caballería estuvo representada por los cuatro escuadrones de Granaderos a caballo y el núcleo de un quinto que formó la escolta del general en jefe con el nombre de Cazadores a caballo, para lo que se reunieron sus efectivos hasta entonces en la Banda Oriental y en el ejército del Norte, a los que se agregaron reclutas de San Luis hasta completar 742 plazas. Los efectivos de la artillería, un batallón de 258 hombres, provino de Buenos Aires durante 1815 y 1816.

La organización del ejército imponía la creación de una “renta fija” que permitiera su mantenimiento: a los subsidios mensuales derivados desde el gobierno central (que pasaron de $5 000, en 1814 a $20 000, en el segundo semestre de 1816), se sumaron recursos provenientes de gravámenes ordinarios como de excepción. Entre los primeros vale considerar los obtenidos por derechos de alcabala que representaron $7 300 para el año 1815; y los obtenidos como producto de haber suspendido la remisión del diezmo a Córdoba (su recolección para el año 1814 alcanzó $10 500). A esto debe sumarse lo recaudado por receptorías de aduana de San Juan y San Luis que aportaron para el año 1815, $22 000 y $6 000, y para el año 1816, $27 949 y $6 408 respectivamente. Las medidas excepcionales instrumentadas por el gobierno incluyeron un abanico de gravámenes a los “capitalistas”, corporaciones y al consumo: impuso contribuciones extraordinarias a razón de 4 reales por cada 1 000 pesos de capital (que representaron 13 431 pesos en el segundo semestre de 1815); echó mano a los capitales de propiedad de los conventos de las monjas, los censos de las cofradías y la limosna de la Merced; elevó el gravamen sobre el abasto de carne ($5 939 en los dos años); obtuvo aportes especiales de los viticultores;31 utilizó la multa como sanción a peninsulares sospechosos y confiscó a algunos de ellos bienes estratégicos;32 dispuso la venta de tierras públicas ($4 la cuadra), alentó donaciones en dinero o víveres para alimento de la tropa (las contribuciones patrióticas representaron 8 700 pesos) y redujo los salarios de la administración. La financiación de la organización se completó con la aprobación de una hipoteca “hecha de los fondos generales de hacienda de la provincia en favor de los prestamistas de 44 000 pesos”, distribuidos en 24 000 por Mendoza, 18 000 por San Juan y 2 000 por San Luis, a lo que sumó un préstamo de $20 000 otorgado por comerciantes de la plaza mendocina.33

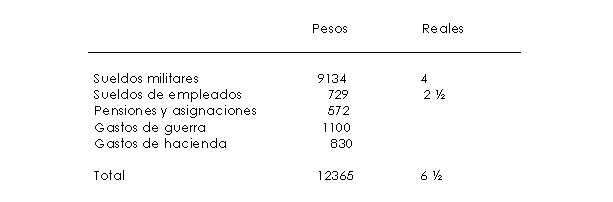

Frente a esa intensa movilización de hombres y la coacción recién descripta instrumentada para obtener recursos, corresponde incursionar en el detalle de su distribución. Una “Razón de los Egresos mensuales de la Tesorería del Ejército en sueldos y gastos de guerra y haciendas”, correspondientes al 30 de junio de 1815, arroja las cifras siguientes:34

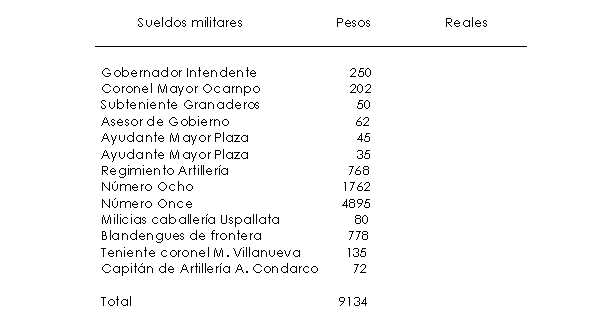

Como se advierte, los sueldos militares representan 73.86% del total, que son seguidos por los gastos de guerra y hacienda. Ahora bien, si se consideran los sueldos militares se percibe los correspondientes a oficialidad y otros cargos, a los regimientos organizados hasta el momento y a los milicianos en proceso de profesionalización. Se hace notar que no constan aun los “sueldos de los oficiales que han llegado de Buenos Aires”. De la información disponible correspondiente al año 1815 se obtiene la sugerente descripción:

Esta exhibición de valores agregados permite apreciar la predominante representación del salario en los gastos mensuales para oficiales y tropa.35 ¿Pero de qué sueldos se trataba? Si se focaliza la observación en la asignación del regimiento 11 de artillería es posible conocer las diferentes asignaciones mensuales entre los integrantes de la tropa: los soldados recibían $4, los cabos $5 y sargentos $8. De su comparación con cargos de mayor jerarquía del mismo cuerpo, como el del teniente Luis Beltrán ($25), se desprenden diferenciaciones que por ser obvias no dejan de iluminar aspectos ligados a la centralidad del salario como de la manera en que el servicio militar era retribuido.36 Según Espejo “los sueldos se pagaban con religiosidad y preferencia a todo otro gasto”. Aun así, y advertidos de los regulares déficit de caja que carcomían cualquier voluntad de asegurar la “renta fija”, que postergaban o reducían los sueldos de oficiales y empleados de la administración, el salario representaba la clave de la promesa/ contrato entre oficiales y tropa. La forma de pago prevista iba unida a la relación antes aludida: cada semana los jefes o comandantes de cada cuerpo recibían el dinero que luego distribuían entre sus subalternos. Esa modalidad de intermediación personal y “cuasi-política” que asignaba recursos de manera diferenciada, en tiempo y forma, podía servir a una calculada canalización de cadenas de obediencia y lealtades indispensables para la edificación de jerarquías y compromisos, como también su ausencia, demora o dilación podía dar curso a rebeldías de diferente calibre como el motín, la insubordinación, la deserción o el robo.37 A juicio de Espejo, el cumplimiento en el pago de los salarios (como los socorros) se convertía en mecanismo favorable a la disciplina en cuanto operaba como mecanismo compensatorio para exigir el cumplimiento de normas y eludir excepciones ante eventuales desviaciones. En sus palabras funcionaban como “resorte seguro para conservar la moral, corregir faltas y castigar con el último rigor los delitos en que llegue a incidir la mala índole dé algunos hombres”.38

No obstante en épocas de escasez, el salario funcionaba como variable de ajuste para las arcas fiscales. Si en algunos casos la donación de tierras operaba como recurso compensatorio frente a la ausencia de dinero (que incluía también la idea de “premio” excepcional),39 las reducciones de salario frente a los contrastes o parálisis de los fondos públicos solo podían ser ejecutadas en la medida que afectara a oficiales y tropa por igual. En el curso del año 1818, después de haberse festejado en Buenos Aires y en Cuyo el éxito del leal ejército obtenido en la batalla de Maipo, la crónica penuria de las arcas fiscales hizo que el gobierno de Pueyrredón ordenara

… que a todos los oficiales y jefes agregados al Estado Mayor del Ejército, a los cuerpos de él, en cualquier arma, a los Mayores de Plata, y a todo otro Departamento militar en los cuales no tengan por Despacho Supremo efectiva colocación solo deberá abonárselas desde esta fecha por las Tesorerías y comisarías respectivas la mitad del sueldo que según sus clases les corresponden.40

Esta dimensión eminentemente material que vertebraba los vínculos de los oficiales y soldados del ejército de los Andes, atravesó severos obstáculos durante el segundo semestre del año 1818. Para entonces, las huestes de las Provincias Unidas permanecían en territorio chileno ya declarado independiente. Mientras una parte del ejército se encontraba estacionado en los alrededores de Santiago y Valparaíso, los batallones de Cazadores liderados por el general Antonio Balcarce protagonizaban la campaña dirigida al sur que prometía liquidar el dominio realista sobre Concepción y Valdivia. A esa altura, las tropas al mando del experimentado militar corrían serios riesgos de dispersarse ante el atraso de tres meses de sueldos y la ausencia de víveres o recursos en la región que sirviera de sustento o compensación frente al incumplimiento de ambos gobiernos en la manutención del servicio militar. Para entonces, y según un informe de cuentas atrasadas (fechado en Santiago en octubre de 1818) la deuda con el batallón núm. 1 de Cazadores ascendía a $12 711, mientras que la del batallón núm. 3 se elevaba a $12 265. Esa aguda situación condujo al calificado jefe militar que comandaba los batallones a elevar una representación a su superior, San Martín, dando cuenta que frente al “disgusto general” y “miseria” que experimentaba sus subordinados, la disciplina militar sólo podía ser conseguida por medio de la “violencia”:

El orden y la disciplina militar solo pueden observarse con la mayor violencia, al tiempo que queda altamente comprometido el honor de los jefes que tienen las desgracias de mandar una fuerza, que solo respira quejas e insoportables privaciones. Yo no puedo ir expuesto a tocar unos males, que en una Provincia enteramente devastada por los enemigos, no tendré absolutamente recursos para remediarlos; y en este concepto, lo hago presente al Sr. Supremo Director, para que se digne dictar las providencias que estime oportunas, a fin de que dichos batallones sean satisfechos de sus sueldos ya vencidos, y se remite con que poder atender a su entretenimiento sucesivo. [El destacado me pertenece.].

El juicio emitido por Balcarce alude a que la centralidad de la remuneración no solo respondía a satisfacer necesidades materiales. Sin ellos era poco probable que para un perfil militar como el suyo (¿como el de cualquiera de su clase?) pudiera asegurarse el buen desempeño de la tropa; no sólo por convertirse en estímulo propicio para la acción guerrera sino porque alteraba la relación promesa/contrato que enhebraba el vínculo entre quienes mandaban y quienes obedecían. De tal modo el concepto o noción de honor que el militar podía poner en escena aludiría no sólo a la destreza y habilidad para hacer la guerra sino al compromiso personal asumido con los enrolados. Las palabras de Balcarce que figuran a continuación permiten apreciarlo con notable nitidez:

[Los] Graves males a que se halla expuesta la tropa [sentenciaba en 1818] en medio de duras fatigas que son propias del servicio de campaña experimenta escasez tan notable; se sirva adoptar las medidas que estima más oportunas para precaver las funestas consecuencias que fundadamente deben esperarse de semejante situación y poner mi honor a cubierto de los grandes compromisos a que se encontrará expuesto, si tengo que internarme a un territorio sin recurso alguno, y acercarme al enemigo con una Tropa que lleva tan fundados causas de disgusto.41

El dilema al que se veían sometidos los batallones de Cazadores en aquel invierno austral, y a través de ellos, el que atravesaba la misma campaña militar, fue reconocido por San Martín quien recomendó a O’Higgins atender a la representación del general Balcarce en los siguientes términos:

…los particulares a que se contrae reclaman la circunspección de la Política, y de la Justicia, para prevenir a la desgracia de funestísima trascendencia, que se debe calcular sobre el disgusto, ya indicado de la tropa, y sobre los sufrimientos que deben exacerbar más, su miseria en el País desvastado a que se la destina. V.E. sabe que se asocian mal la subordinación, y el valor, con la extrema miseria.42

Ese reclamo que atendía a saldar la deuda con los soldados apelando a una cuestión de política y de justicia, no sólo exhibía la ineludible necesidad de atender la tropa. La ausencia de la recompensa como la pobreza de recursos en las localidades por las que atravesaban los contingentes militares -que en palabras de época servían a su “entretenimiento” y que, en ocasiones, podía habilitar al saqueo, quizá el suceso más esquivado por los sanmartinianos al atentar contra la propiedad privada- poco podían favorecer a la subordinación y valor necesario para un desempeño militar orientado a sostener gobiernos inestables y menos aún podía alentar cualquier preparativo orientado a sostener la marcha sobre Lima. Todo lo contrario. El dilema al que se veían sometidos los batallones liderados por Balcarce debía hacer frente no solo a una escasez crónica sino que debían eludir la tentación de las acciones dirigidas por el bando enemigo dispuesto a ofrecer recompensas a quienes la merecieran. Como evocó más tarde el general Miller, los “obsequios” que recibían los indios por sumarse a las tropas defensoras del Rey introducían un vector inesperado que cualquier avezado en las lides de guerra podía llegar a reconocer.

El general realista Sánchez llegó a Valdivia con novecientos hombres; pero no sin grandes dificultades, pues los caciques del territorio por donde transitaba le exigían regalos, y le costó mucho poder conservar la buena armonía. Por la misma razón, y contentar aquellos bárbaros, iban dando los soldados cuantas cosillas tenían de metal, y llegaron a Valparaíso sin un botón en las casacas.43

La urgencia por mantener el orden y la disciplina del ejército de los Andes frente al “tedio y desaliento en el servicio” condujo a sostener una activa política orientada a obtener recursos de ambos gobiernos para saldar la deuda acumulada que ascendía, en diciembre de 1818, a $129 797 sólo en concepto de sueldos correspondientes a tres meses. Convendría reparar en el detalle de haberes correspondientes al ejército de los Andes al 31 de diciembre de 1818 con el fin de discriminar los valores que estaban en juego como su distribución entre jefes, oficiales y tropa:

Presupuesto de haberes correspondientes al ejército de los Andes y orden de pago (Santiago 31 de diciembre de 1818).

La literatura ha reconocido en aquellos reclamos y gestiones sanmartinianas un eslabón más de una calculada e inteligente política que poco y nada tenía que ver con la ineludible amenaza que corría la empresa por él dirigida, la cual asumía como dato el fervor patriótico y el compromiso de los soldados con la causa de la libertad americana. Sin embargo, en diciembre de 1818, la deuda acumulada hacía previsible la total dispersión de la tropa y San Martín fue explícito al manifestárselo al director supremo de las Provincias Unidas: “yo me veo en la disgustosa precisión de manifestar que el ejército de los Andes en Chile está muy próximo a ser disuelto, y anonadado por la miseria de la que siempre son consecuencias seguras, la desmoralización, la relajación de la disciplina y la insubordinación”.44 Aunque esa situación exhibiera las penurias financieras de los endebles erarios públicos a uno y otro lado de los Andes, casi nadie podía poner en duda que mantener el ejército era prioritario. Y si Pueyrredón no puso reparos sino que promovió acciones con el fin de concentrar nuevos recursos para descomprimir un frente de conflicto que podía atentar con la solidez de ese ejército que había sido eficaz como barrera a la marea contrarrevolucionaria, esa situación no equivalía a reconocer como acto de justicia que la responsabilidad debía recaer en el flamante estado chileno que era a quien esas tropas mantenía. En sus palabras:

He barrido al Cabildo, Consulado, Aduana y cuando había algún dinero ajeno. Si viene otro, hago bancarrota y nos fundimos. Supuesto que por ahora lo que sobre todo interesa es mantener el ejército. Creo que de V. hacer presente el estado de falta de recursos en que se halla ese gobierno; y pedir que mensualmente se socorra por este al ejército de los Andes con la cantidad que se gradúe suficiente a sus necesidades; y con cargo a reintegro por ese Estado: pues no es regular ni justo que se sirvan de nuestras armas, y que también se las mantengamos.45

Sin duda, el pulso de la correspondencia traza un panorama desalentador que reitera situaciones comunes en torno a la ineludible necesidad de mantener el orden y la disciplina entre oficiales y tropa. Al mismo tiempo también subraya el agónico estado de las cuentas públicas para hacer frente a la manutención del ejército (que por otra parte contextualiza el repaso del ejército en enero de 1819). En cualquiera de los casos la variable salario aparece como central. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto que esa situación crítica había conducido a extremar la represión para enfrentar las magras consecuencias que habían producido la ausencia de pago y equipo como principal causa de la denunciada desmoralización y relajación de las virtudes guerreras.

Frente a este contexto inundado de incertidumbres y de una fuerte movilidad en las tropas, sobre el cual gobiernos y oficiales procuraban encauzar en favor del orden, la disciplina y la no dispersión, cabe preguntarse sobre el tipo de respuestas que dieron los enrolados y sobre las formas que aquéllas podían alcanzar. Ante todo la protesta, esto es, el reclamo concreto del malestar individual (que era también colectivo) que podía ser elevado a la autoridad a través de las representaciones de los superiores aunque también adoptaban formas o acciones colectivas. Una sumaria elevada en aquel diciembre caliente de 1818 permite apreciar la importancia del reclamo grupal como las resoluciones concretas ensayadas por la autoridad para aminorar los castigos prescritos por la normativa militar, orientadas a disminuir tensiones al interior de los batallones o regimientos. Todo comenzó cuando un piquete de 90 soldados de infantería en marcha a Valparaíso habían cometido “el delito de gritar plata, plata, plata” por lo que habían sido sustanciados y sentenciados por la comisión militar competente. El episodio dio lugar a que San Martín intercediera ante O’Higgins con argumentos que si bien reconocía la acción como delito, buscaba atemperar la pena para evitar el traslado de los rebeldes a la marina y mantener la estabilidad en los cuerpos. En sus palabras:

No pudiendo ser igual, en un Piquete de 90 hombres, el grado de la culpa, todo él es confundido por la sentencia en este supuesto; siendo una misma la pena decretada para todos: asi, temiendo yo que por no dejas impune la culpa, se sacrifique la inocencia, he adoptado en obsequio de la equidad, el temperamento, de suplicar […] que haciendo ostentación de su Amor a los Soldados, y de la gratitud con que recuerda sus servicios prestados a la Patria, se digne declararlos indultados de la pena de un año de recargo en la Marina sobre el tiempo de su destino, y conmutada ésta con la misma recarga de un año de servicio en su mismo Cuerpo.46

Aunque el problema alude a las formas de justicia instrumentadas al interior de las filas militares estructuradas en el fuero militar -que éste no es el lugar de reseñar- la disminución de las penas parece haber operado como arbitrio calculado para descomprimir la conflictividad abierta con la ausencia de recursos en el “socorro a los soldados”. De manera simultánea al reclamo gremial por “plata” del piquete de artilleros, dos oficiales del ejército de los Andes condenados a muerte por haberse batido a duelo fueron indultados al igual que sus padrinos bajo compromiso de no reiterar sus faltas.47 En el otro extremo de la jerarquía guerrera, cinco soldados chilenos de artillería sentenciados por delitos variados con la pena capital, fueron absueltos a cambio de la obligación de cumplir por diez u ocho años el servicio en la marina a ración y sin Sueldo.48

En rigor, el tipo de reclamo antes aludido introduce una cuña para penetrar en las dimensiones del reclutamiento militar y en las posibles concertaciones /compromisos entablados en esos conglomerados de individuos voluntaria y coactivamente conducidos al servicio de las armas. Algunos historiadores han concluido que la deserción en el ejército de los Andes no fue significativa.49 En efecto, algunas listas del Tribunal militar confeccionadas en el segundo semestre de 1818 confirman que la deserción tuvo una representación escasa frente a otros delitos más corrientes como el robo, la insubordinación y la sedición. De 18 causas pendientes de resolución al 15 de noviembre de 1818 por el tribunal militar del ejército Unido, nueve correspondieron a robo, dos a deserción, igual número a la sedición y a la insubordinación.50 Aun suponiendo la subrepresentación estadística de los desertores, ¿cómo se explica su magra presencia en aquel convulsionado escenario?

En su estudio sobre los soldados de la revolución, Di Meglio ha propuesto que el robo se justificaba por la ausencia de pago o abandono de la tropa y que pudo representar una acción contraria a la autoridad y a la presión reclutadora; no obstante su regularidad y la flexibilidad de las normas al momento de su sanción como recién se ha descrito, habilitan a pensarlo como estrategia relativamente corriente y eficiente para favorecer la “subsistencia de los guerreros” al interior del ejército. ¿Es posible atribuirles algún vínculo con el incumplimiento de las promesas de manutención y retribuciones que encadenaban las obligaciones de los oficiales con la tropa? Sin duda el interrogante acaricia una hipótesis riesgosa. Sin embargo, su posible verificación puede otorgar un motivo razonable para comprender hasta qué punto la permanencia de los enrolados en las filas del ejército explica lo daré en llamar la “negociación de la obediencia”.

Las desavenencias ocasionadas al interior de las filas del ejército Unido no provenían de manera exclusiva de los obstáculos que impedían la regular manutención de oficiales y tropa. El exitoso desempeño guerrero del ejército de los Andes -primero en Chacabuco y después en Maipú -introdujo disidencias entre los oficiales de batallones y regimientos allí coaligados que se visualizaron en el curso de 1818 en plena marcha de la reconquista de los territorios del sur aún controlados por el bando realista. Conviene aquí recordar que el avance sobre Chile del ejército organizado bajo la égida del gobierno de las Provincias Unidas, había integrado una porción de oficiales emigrados de la Patria Vieja, abrumadoramente vinculados a la facción liderada por O’Higgins, y en menor proporción por aquellos que hasta octubre de 1814 habían reconocido a José Miguel Carrera como jefe político y militar del sector patriota chileno (como el emblemático teniente de artilleros Luis Beltrán). Una vez conformado el gobierno independiente en Chile, encabezado por O’Higgins, que vale recordar desestimó de plano cualquier representación de las Provincias Unidas, la nueva administración propendió robustecer lazos de pertenencia entre oficiales chilenos, y a través de ellos a las tropas movilizadas integradas ahora a una renovada pirámide guerrera. Ese estímulo que trazaba una línea demarcatoria que priorizaba el lugar de nacimiento y no el mérito en el desempeño guerrero acarreó complicaciones. Un primer chispazo tuvo origen en los premios concedidos a oficiales del “ejército de Chile” y “no al de los Andes” por su acción en la memorable batalla de Maipú, distinción que fue reclamada de inmediato ante el ministro de Guerra en Buenos Aires, Matías de Irigoyen, que autorizó su uso a los “beneméritos” del ejército sanmartiniano que hubieran prestado servicios en aquella acción.52

La asignación diferenciada de distinciones por parte del gobierno chileno a los oficiales de las Provincias Unidas dio lugar a nuevas fricciones. Poco después de la exitosa campana sobre el Carampane, el gobierno chileno habilitó el uso de un escudo “con fondo celeste” a los jefes y oficiales del ejército de los Andes que acompañaron al general chileno Freire. No obstante esa modalidad diferenciada en el otorgamiento de la distinción estuvo lejos de limar asperezas entre oficiales y tropa de ambas formaciones militares estacionados en el corazón de Santiago. En oficio del 9 de noviembre de 1818, San Martín se hacía eco de la representación dirigida por el sargento mayor Manuel Acosta, que impugnaba la asignación de medallas de la Legión del Mérito de Chile para ser elevada al director del Estado, amparado en la antigüedad del cargo y permanencia en el servicio militar

… a fin de que recaiga la providencia que conceptuare de justicia en un asunto que siendo tan delicado por su naturaleza, requiere la circunspección del Gobierno por política y por justicia. Por la primera, porque es la Legión creada a favor del mérito un estímulo de las acciones virtuosas mucho más apreciable que las remuneraciones en dinero, y para la segunda por que no deben confundirse el mérito oficioso y productivo, con la inacción artificioso y estéril siempre fecunda de tramoyas y de sorpresas para gozar de las apariencias de la virtud.53

Con su reclamo San Martín manifestaba la irritación producida por la maniobra orquestada por integrantes del Estado Mayor en la elección de candidatos a recibir la distinción (que se traducía posiblemente con grados militares y mejoras en carrera y salario). En particular, la súplica interpuesta por Acosta si buscaba algún tipo de reparación a su orgullo herido, aludía a una manipulación evidente que permitía atemperar las diferencias entre “partidos” al interior de los cuerpos. En sus palabras,

… que la votación hecha por el Estado Mayor era irrita [sic] y de ningún valor por haber mediado en ella dolo, tanto que había habido quien faltando a la fe y delicadeza de semejante acto, había borrado los nombres de los que habían sido elegidos, sustituyendo en su lugar a los de su partido: esto lo acredité ante el Señor General nombrado, y Señor Jefe del Estado Mayor D. Francisco Calderón.54

El malestar se desparramó en las tropas. El 11 de diciembre a las 4 de la tarde la calle de San Pablo fue escenario de un tumulto escandaloso protagonizado por los soldados del batallón 11 y 8 del ejército de los Andes. A pesar de la intervención del ayudante mayor de plaza y el edecán del capitán general, las peleas entre los soldados se repitieron durante la noche y obligaron a la intervención de una partida de 15 hombres de la Guardia, a cargo del sargento mayor de granaderos, que no evitó la fuga de más de 60 soldados algunos armados con bayonetas. La inestabilidad se extendió a otros cuerpos como el núm. 7 comandado por Cirilo Correa y el de Artillería de Chile.55 Frente al riesgo de propagación del malestar, se previó la revista de todos los cuerpos para los días siguientes: el lunes se pasaría revista de comisión la Artillería de Chile a las ocho, el regimiento de caballos directorial a las nueve, la Academia militar a las diez, las compañías de guardias de honor a las diez y media y la compañía de Plaza a las once. El martes se pasaría revista a batallones y escuadrones del ejército de los Andes: a las ocho el 11, a las nueve el 7, a las diez el 8, los Escuadrones de cazadores a caballo a las once y la artillería de los Andes a las cinco de la tarde. De manera simultánea, se dispuso un control minucioso de cuerpos y soldados. De cada cuerpo saldría una patrulla de oficiales todas las noches que aprehendería a todo soldado después de la retreta fuera del cuartel; así también ninguno podía ausentarse o andar por la calle sin una papeleta del jefe del Cuerpo. Esas disposiciones fueron acompañadas de una encendida proclama dirigida por San Martín para que fuera leída por tres días consecutivos. Allí se hacía eco de las disputas habidas entre los soldados de los ejércitos “al extremo de haberse batido con piedras y palos en número considerable” por lo que amparado en las facultades obtenidas de ambos supremos gobiernos de Chile y Buenos Aires, estipuló sanciones por pelea entre dos o más de tres soldados de diferentes cuerpos, al tiempo que procuraba subsumir diferencias entre los “soldados del ejército unido” a través de encendida arenga patriótica y libertaria:

… nuestros enemigos procuran inducir la discordia, ya que no pueden triunfar con las bayonetas: no lo conseguirán… Vuestro General os encarga la Unión, y fraternidad entre todos: el espera que así se verifique, y yo os amonesto como vuestro Padre; pero creed que al que faltare se le castigará con una severidad inflexible. Soldados viva la Patria.56

Es probable que las fricciones producidas por episodios de este tipo representen evidencias débiles para proponer a partir de ellas diferencias sustantivas entre oficiales y tropa reunidos en las filas del ejército Unido. Aun aceptando los riesgos de dispersión o disolución de los cuerpos armados en aquel momento exiguo de recursos para aprovisionar y mantener batallones y regimientos estacionados en Santiago, y para cuando el gobierno chileno destinaba sus caudales a fortalecer la escuadra naval destinada a asegurar la extensa línea marítima, la integración diferenciada de ambos ejércitos era visible en las tres banderas destinadas a distinguir las operaciones militares que debían iniciar la expedición al Perú: las “Instrucciones reservadas que debían observar los jefes de cada cuerpo en caso de batalla” referían concretamente al pabellón tricolor que identificaba al Estado de Chile, el bicolor de las Provincias Unidas y uno rojo que unía a todos bajo el significado de “Viva la Patria”.57 En conexión a ello, las proclamas reconocían diferentes interlocutores: al momento de idear el famoso repaso de la cordillera por el ejército a su mando (integrado en su mayoría por jefes y oficiales del ejército de los Andes y dos mil chilenos) San Martín dirigió tres proclamas, una al ejército de los Andes, otra al del Chile y una tercera a los “individuos del Ejército Unido”.

La restitución de esta cadena de indicios tiene como objeto reinterpretar el peso de las identificaciones políticas en los ejércitos de la independencia; se trata, por cierto, de un tema de ningún modo desconocido sino enfatizado por las historiografías dedicadas a confeccionar narraciones vertebradas de las comunidades políticas originarias de las revoluciones de independencia hispanoamericanas, el cual aparece generalmente asociado a registros analíticos equidistantes entre la “vocación americana” preconizada ante todo por las cabezas más clarividentes de las elites políticas revolucionarias y los “Iocalismos mezquinos” que la interceptaban. Evaluar el peso de la identificación política en oficiales y tropa de los ejércitos patriotas introduce un vector fértil para explorar la genealogía guerrera que examino a la luz del esquema historiográfico contemporáneo que pone severos reparos a las perspectivas genealógicas sobre naciones y nacionalismos en momentos previos a la irrupción del movimiento romántico que introduce el concepto de nacionalidad.58 Propongo acercarme al problema a partir de episodios altamente significativos que se precipitan hacia 1820 cuando un denso proceso de conflictividad política y social disparó contra el gobierno central de las Provincias Unidas de América del Sur dando origen a su definitiva disolución. ¿Qué tipo de mecanismos operaron en el ejército de los Andes para aliviar la crisis de autoridad? ¿Qué respuestas dieron oficiales y tropa? ¿La filiación patriótica de estos perfiles guerreros hallaba alguna traducción con las endebles entidades políticas de las que emanaba su autoridad?

La fractura del régimen revolucionario impactó de lleno en la relación política y militar que vinculaba a San Martín con los cuadros militares del ejército a su mando: el hecho de haber desoído la orden del director supremo de dirigir el ejército a Buenos Aires y ordenado el repaso de la cordillera de los batallones que aun reconocía su autoridad, introdujo una situación inédita en relación al vínculo existente entre la autoridad política y los batallones que sobrevivieron a la crisis desatada entre enero y febrero de 1820.59 En el marco de los preparativos de la campaña al Perú, y para cuando, a instancias de O’Higgins y del mismo San Martín, la remonta del ejército de los Andes se había llevado a cabo bajo el pabellón tricolor, esa novedosa situación condujo a la adopción de medidas excepcionales que se visualizaron claramente en la forma que adoptó la resolución concreta de la cadena de lealtad militar y política durante el primer trimestre del año veinte.

San Martín hizo llegar un pliego al campamento de Rancagua que fue leído por Las Heras en presencia de todos los oficiales formalizando una situación que de hecho muy pocos podían ignorar: “El congreso y director supremo de las Provincias Unidas no existen” –sentenciaba-” de estas autoridades emanaba la mía de general en jefe del ejército de los Andes, y por consiguiente creo de mi deber y obligación el manifestarlo al cuerpo de oficiales del ejército, para que ellos por sí, y bajo la espontánea voluntad nombre un general en jefe que deba mandarlos y dirigirlos, y salvar por este medio los riesgos que amenazan a la libertad de América”. Trazado el linaje de un mandato trunco, el oficio preveía la instrumentación de mecanismos electivos por la vía de la ecuación un oficial un voto para llevar a cabo la selección del máximo jefe militar.60 Cuatro días después, en presencia de San Martín, se produjo la reunión de los jefes y oficiales que eludió la votación y convino de manera unánime la continuidad de su liderazgo por aclamación al juzgar que “la autoridad recibida para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país, no ha caducado ni pude caducar, porque su origen que es la salud del pueblo, es inmutable”.61 Ajuicio de Mitre se trató de un “acto revolucionario” producto de un “congreso de militares” que vinculaba el ejército a una persona y no al Estado. La autoridad había emanado del voto de los soldados con lo cual se colocaba la desobediencia histórica del “genio libertador” en una perspectiva de grupo que lejos de abandonar la nacionalidad, asumía esa situación de excepción para afirmar la emancipación sudamericana.

La reconstrucción de Mitre es parcial. Aunque se convenga en el carácter personal y cuasi político del vínculo que reafirmó el liderazgo sanmartiniano en Rancagua, no hace entera justicia a las tensiones latentes que cruzaban las relaciones entre jefes, oficiales y tropa a raíz de los componentes político-territoriales que podía activarlas. Al momento de la revista de las tropas ante la partida de Chile de la expedición al Perú, el juramento del pabellón tricolor por las tropas que hasta entonces habían obedecido a las autoridades de las Provincias Unidas dio origen a “fermentaciones” que quedaron registradas en la memoria de un oficial al estilo de Manuel de Pueyrredón;62 el dilema volvió a aparecer en Lima cuando las tropas festejaron el ingreso a la Ciudad de los Reyes portando el pabellón bicolor que habían jurado en 1817 antes del cruce de los Andes. Frente a ese conglomerado de difusas comunidades políticas y la ebullición de simbología patriótica, ¿es posible restituir los vínculos que vertebraban a aquellos guerreros virtuosos con las precarias entidades políticas a las cuales se referían?

El Memorial del teniente coronel José María Aguirre al Ministro de Guerra, Francisco Fernández de la Cruz, al momento de justificar su retiro del ejército de los Andes en 1822, permite restituir una imagen sumamente compleja de las percepciones diferenciadas en torno a la naturaleza política de los lazos verticales y horizontales que aglutinaban a oficiales y tropa.63 ¿Qué inflexiones políticas bosqueja su genealogía guerrera?

Ante todo, el hecho de haber integrado las filas del ejército desde sus orígenes y haber completado el periplo épico iniciado en Cuyo y culminado en Perú: “Habiendo traspasado los Andes con el ejército libertador para la conquista de Chile continué sirviendo en él y marché en la última expedición sobre las costas del Perú en clase de teniente coronel ayudante comandante de estado mayor en el departamento de infantería y caballería”. Una vez situado el punto de partida, el teniente coronel Aguirre estaba en condiciones de exhibir los beneficios obtenidos a partir del entrenamiento y disciplina militar conseguido a lo largo de siete años, que le habían permitido recuperar y aglutinar soldados atendiendo a sus pertenencias político-territoriales.

Después de nuestro arribo [al aquellos territorios logramos redimir los prisioneros de nuestros ejércitos que existían en Casas Matas con ese cuadro de valientes y constantes oficiales y soldados y otros que escogí del estado mayor, formé por orden del excelentísimo señor capitán general don José de San Martín, el batallón de cazadores del ejército compuesto de jefes, oficiales, sargentos, cabo y soldados de las Provincias Unidas del Río de la Plata y corno cuerpo correspondiente [a] aquel Estado, se nos expidieron los títulos para los respectivos empleos como lo verá nuestra señoría en el que tengo la honra de pasar a sus manos para los fines correspondientes.

No obstante, si el desempeño ejemplar de sus subordinados en el arte de la guerra como el fervor patriótico exhibido por el cuerpo a su mando justificaba compensaciones equiparables al esfuerzo demostrado,64 Aguirre juzgaba que los premios otorgados por la exitosa campaña del Perú no hacían justicia “a las privaciones y el honor del pabellón argentino”. El veterano oficial disparaba contra el núcleo del sistema de intercambios previstos entre formaciones militares compuestas por sucesivas y diferentes presiones reclutadoras al interior de jurisdicciones en constante configuración: “admírese vuestra señoría al contemplar el resultado, que el premio de tantas fatigas había de ser privarlos de pertenecer a su patria [el destacado es mío]. El desencanto de Aguirre se conectaba a lo sucedido en Huaura cuando frente al intento de otorgar a los oficiales “despachos como oficiales del Perú”, el veterano en las lides de la guerra tuvo la “firmeza de devolverlos al Excelentísimo señor capitán general; diciéndole que había sido equivocación de secretaría, y fueron extendidos de nuevo como de las Provincias Unidas”. Una vez concluida la campaña, el problema volvió a suscitarse adquiriendo para Aguirre proyecciones insospechadas:

… replegados los enemigos en dispersión a la sierra, y rendidos los castillos del Callao, fui prevenido por el protector del Perú don José de San Martín, de que el batallón de cazadores de mi mando debía ser un cuerpo del Estado del Perú. Yo no trepidé en contestar que mis oficiales y aun los soldados, no querían renunciar [a] su patria; pero se me dijo que el que tuviera marquesado en su país, que lo fuese a disfrutar, y el que no lo tuviese cargase la escarapela del Perú, aprobase agregado [a] alguno de los batallones del ejército de los Andes. Con esta intimidación, aunque yo no era marqués, ni tenía más vínculo que mi honradez y mi espada, tomé el prudente partido de dejar el mando del cuerpo; y seguidamente se hizo saber en la orden general que el batallón de cazadores pertenecía al ejército del Perú.

¿Qué registro analítico mejora la comprensión del argumento ensayado por Aguirre al momento de optar por su retiro? Ante todo el de un oficial sujeto a la pirámide de obediencia de la cadena de mandos que lo condujo a arbitrar mecanismos instituidos con el fin de eludir trastornos en el cuerpo; por otra parte, el perfil social que exhibe este guerrero de la independencia atiende a un tipo de profesionalización que estaba bastante lejos de inclinar su obediencia a un gobierno diferente al que lo había forjado como soldado. Aun considerando el vínculo personal y político anudado en torno a San Martín dos años atrás, el teniente coronel Aguirre no solo objetaba la medida por él tomada calificándola de arbitraria, sino que anhelaba su reversión en función de un racimo de argumentos en torno a los servicios de guerra prestados por “oficiales y tropas del Estado argentino”:

Yo siempre esperaba que algún día el excelentísimo gobierno reclamaría de esa arbitrariedad, porque no hay más que ver los despachos de los oficiales fundadores del cuerpo y la fecha en que se dieron para converse de que no pudo en modo alguno pertenecer al Perú, pues fue creado antes que existiese autoridad alguna constituida en aquel país y compuesta su base de oficiales y tropas del Estado argentino, y aunque después hubiese sido aumentado con recluta de peruanos, ésos se deben contemplar en reemplazo de los muertos e inútiles en el servicio del mismo Estado, el cual está en la obligación de reintegrar el total de la fuerza que se introdujo para su libertad.

Por estos y otros motivos políticos que indicase a vuestra señoría en el número 5, he creído mi deber abrazar el partido de retirarme a terminar mis días en esa capital si vuestra señoría me lo permite, para sin embozo alguno poder ser de algún modo útil al servicio de la patria.

A modo de epílogo

Estas páginas han revisitado aspectos convencionales de las formas que moldearon la organización y disciplina del ejército de los Andes con el fin de restituir facetas poco enfatizadas por la literatura especializada. La revisión de las imágenes aquí trazadas puede ser evaluada a la manera de un tríptico: cualquiera de sus caras adquiere significado en relación a las otras, ninguna de ellas adquiere algún sentido unívoco. Pocas dudas caben que el modelo de guerrero virtuoso afirmado en la disciplina y la profesionalización era subsidiario de una dimensión eminentemente material que hacía del salario (como del aprovisionamiento) el vehículo transmisor del sistema de intercambios asimétricos que alimentaba las relaciones de mando entre oficiales y tropa. Sin ellos era poco probable que la maquinaria disciplinaria montada por el “genio organizador” de aquel ejército exitoso pudiera haber funcionado de manera eficaz. Esa clave interpretativa permite comprender los móviles que hicieron posible la relativa estabilidad de los soldados en las filas del ejército como también habilitan a sugerir la compleja madeja de situaciones producidas por el atraso o ausencia del salario. La centralidad de esa dimensión material en la disciplina y lealtad militar adquiere particular significado en las prácticas políticas puestas en marcha por la tropa que incluían desde la protesta hasta el robo, ambas sujetas a una suerte de legitimidad que, en ambos casos, desviaron o conmutaron la pena. Esas fisuras de la relación mando/ obediencia de la supuesta férrea justicia militar sanmartiniana sugieren en qué medida la obediencia era negociada por parte de actores sociales en apariencia carentes de cualidades o recursos.

Esa aceitada relación de mando y obediencia si reeditaba ahora en clave profesional el tipo de relación personal y cuasi-política que caracterizó el proceso de militarización porteña señalado por Tulio Halperin, hizo posible la canalización de identificaciones político-territoriales que estaban bastante lejos de la aspiración americana de las elites políticas revolucionarias. Si ésta operaba de manera decisiva en el lenguaje político de los propulsores de los ejércitos de la independencia, no conocía traducción directa en la estructuración de las sensibilidades patrióticas que experimentaban cuadros militares intermedios al estilo del perfil guerrero del teniente coronel Aguirre. En la argumentación compleja de su Memorial, el veterano soldado de la independencia introducía un registro de identificación afirmado en una entidad política inexistente que obraba como principio imaginario decisivo de su perfil de soldado edificado en el periplo errante y difuso de la patria, aunque con severas dificultades para ser transferido de manera mecánica a otra autoridad o “Estado”. Esa sensibilidad patriótica, en teoría distante de matrices románticas, en ningún caso hizo alusión a vínculos comunitarios restringidos, sino que se apoyó en atributos y cualidades guerreras: el “honor” y la “espada”. Sin embargo, la madeja de argumentos elaborados por Aguirre para justificar su retiro en 1822, ante el ministro de Guerra del estado bonaerense para cuando la mayoría de las elites políticas procuraban restituir la antigua unión de las provincias ya argentinas,65 interpone una severa cuña a las interpretaciones que por acentuar los requisitos institucionales e intelectuales de estas nuevas comunidades políticas nacidas con las revoluciones de independencia hispanoamericanas terminan postergando las complejas direcciones de la cultura política por ellas disparadas.

Bibliografía

Abásolo, Ezequiel, El derecho penal militar en la historia argentina, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2002.

____________, “La deserción rioplatense durante el virreinato. Presiones y sugerencias”, en Actas del XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, t. III, Buenos Aires, 1997, mecanoescrito.

____________, “La deserción como problema jurídico en los ejércitos de la época de la independencia”, Instituto de Historia del Derecho, mecanoescrito.

Acevedo, Edberto O., La revolución en Mendoza. Investigaciones sobre el periodo 1810-1820, serie II, núm. 4, UNCuyo, 1973.

Bragoni, Beatriz, “Morfología del proceso criminal de los hermanos Carrera (1818)”, ponencia presentada en XX Jornadas de Historia de Derecho Argentino, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 22, 23 y 24 de septiembre de 20004, en prensa.

____________, Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza, siglo XIX, Buenos Aires, Taurus, 1999.

____________, “A propósito de la ‘advertencia’ de Carlos Segreti a las Actas de la Legislatura de Mendoza, 1820-1827”, en Homenaje a Carlos Segreti, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1999, pp. 61-89.

Celesia, Ernesto, Federalismo argentino, Córdoba, s.e., 1932.

Colección de obras y documentos para la historia argentina. Guerra de Independencia, t. XVI, primera parte, 1963.

Comadrán Ruiz, Jorge, “Mendoza en 1810”, en Actas del III Congreso Internacional de Historia de América, t. IV, Academia Nacional de Historia, 1961.

____________, “Cuyo y la formación del ejército de los Andes. Consecuencias socio-económicas”, en Congreso Internacional Sanmartiniano, Buenos Aires, 1978.

____________, “Las milicias regladas de Mendoza y su papel en el ejército de los Andes”, en Diario Mendoza, julio 1979.

____________, Correspondencia de San Martín a Tomás Godoy Cruz, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo, 12 de junio de 1816.

____________, “Correspondencia de Beigrano a Francisco Uriondo”, Tucumán, 16 de julio de 1817, en Epistolario Belgraniano, Buenos Aires, Taurus, 2001.

Chiaramonte, José C., “Formas de identidad política en el Río de la Plata después de la independencia”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 1, 1989.

____________, “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en Marcelo Carmagnani, Los federalismos latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, México, FCE, 1994.

____________, “Acerca del origen del estado en el Río de la Plata, en Anuario IEHS, Tandil, núm. 10, 1995.

____________, Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la nación argentina, 1800-1846, Buenos Aires, Ariel, 1997.

____________, Lenguajes políticos de la independencia, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

Di Meglio, Gabriel, “Soldados de la revolución. Las tropas porteñas en la guerra de independencia, 1819-1820”, en Anuario IEHS, Tandil, núm. 18, 2004, pp. 39-65.

____________, “La milicia de la ciudad de Buenos Aires y la política entre 1806 y 1820”, en Taller de discusión. Espacio, redes y poder en el temprano siglo XIX, UNMDP, abril de 2005.

Documentos para la Historia del Libertador General San Martín, t. II, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 1954.

Draghi Lucero, Juan, Cancionero popular cuyano, Mendoza, Best Hermanos, 1938.

Espejo, Gerónimo, El paso de los Andes, t. XVI, primera parte, Buenos Aires, ed. especial en homenaje al 150 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 (Biblioteca de Mayo. Obras y documentos para la Historia Argentina), 1963.

Fradkin, Raúl, “¿Facinerosos entre cajetillas? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y las montoneras federales”, en Illes i Imperi, Tardor, núm., 5, 2000.

____________, “Represéntations de la justice dans la campagne de Buenos Aires, 1800-1830”, en Études rurales, enero-junio, 1999, núm. 149-150, pp. 125-146.

____________, “La montonera de Cipriano Benítez”, en Anuario IEHS, Tandil, núm. 18, 2004.

____________, “Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una época de transición (1780-1830)”, ponencia presentada en coloquio internacional, Tandil, 2004.

Frega, Ana, “Caudillos y montoneras en la revolución radical artiguista”, en Andes, núm. 13, Cepiha-Salta, 2002.

Galván Moreno, Bandos y proclamas de San Martín, Buenos Aires, Claridad, 1952.

Goyret, José Teófilo, “Las campañas libertadoras de San Martín”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, t. IV, 2000, pp. 318-319.

Halperin Donghi, Tulio, Tradición política española e ideología de Mayo, Buenos Aires, CEAL, 1984 [1964].

____________, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1979 [1972].

____________, De la revolución de independencia a la confederación rosista, Buenos Aires, Paidós, 1985.

____________, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza, 1985.

____________, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.

____________, “Imagen argentina de Bolívar, de Funes a Mitre”, en El espejo de la Historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

____________, “Mitre y la formulación de una historia nacional para la Argentina”, en Anuario IEHS-Tandil, núm. 11, 1996.

Herrero, Fabián, “Buenos Aires año 1826. Una tendencia confederativa”, en Boletín Ravignani, núm. 12, 1995, pp. 7-32.

Hudson, Damián, Recuerdos históricos de las Provincias de Cuyo, t. I, Buenos Aires, Imprenta de Juan Alsina, 1898.

Levaggi, Abelardo, Historia del derecho penal argentino, Buenos Aires, Perrot, 1978.

____________, “Libro copiador de la correspondencia del Gobernador Intendente de Cuyo”, en Anales, Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo, 1944.