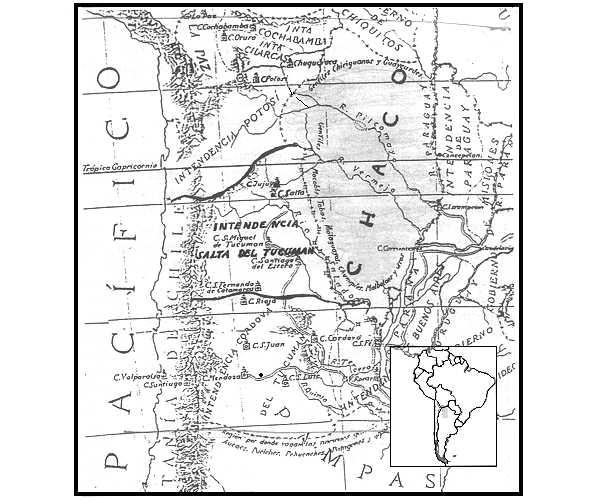

La conquista y ocupación de los territorios más australes del imperio español en América fue una empresa tardía y dificultosa. Las ciudades que desde finales del siglo XVI vincularon a Buenos Aires, en el lejano litoral sur atlántico, con los ricos centros mineros de las sierras andinas, se esparcieron por un dilatado territorio aledaño a pueblos indígenas no sometidos por la conquista. La gobernación del Tucumán, que se extendía desde Córdoba hasta Salta y Jujuy ubicadas en su extremo norte, lindaba con la gobernación de Charcas y compartía con ésta, con el Paraguay y con la gobernación del Río de la Plata, una extensa área ocupada por diversos pueblos no sometidos.

En el siglo XVIII, la ocupación hispano-criolla sobre estos territorios orientales fue más intensa acompañando el crecimiento económico experimentado por la región. La recuperación de la minería potosina, que impulsó una creciente comercialización en el espacio surandino, estimuló la demanda de ganado mular y vacuno que se comercializaba en Salta y Jujuy. La necesidad de pasturas para su cría e invernada demandaron la puesta en valor de tierras en las jurisdicciones de ambas ciudades y la consiguiente expansión y ocupación de los territorios orientales ocupados por los indígenas. A causa de una creciente recuperación demográfica, importantes corrientes migratorias de población altoperuana, se desplazaron hacia las jurisdicciones de Salta y Jujuy, y contribuyeron a aumentar la presión sobre la tierra en el caso del valle de Lerma (donde se encuentra ubicada la ciudad) y el poblamiento de las fronteras del Chaco, con la instalación de estancias y de pequeños productores ganaderos.

A finales del siglo XVIII, la reorganización administrativa y política realizada por los Borbones al crear el virreinato del Río de la Plata, fragmentó a la antigua gobernación en dos intendencias, y la ciudad de Salta se convirtió en 1784 en capital de la intendencia de Salta del Tucumán. En estas décadas, los funcionarios y los vecinos de la ciudad de Salta impulsaron una política de “pacificación” y ocupación de los territorios orientales, adentrándose en el denominado Chaco Gualamba o el Gran Chaco, un espacio en el cual convivían diversos pueblos indígenas con estancieros, sacerdotes y militares además de refugiados, milicianos, comerciantes y reos que burlaron la justicia de variada condición social y étnica.

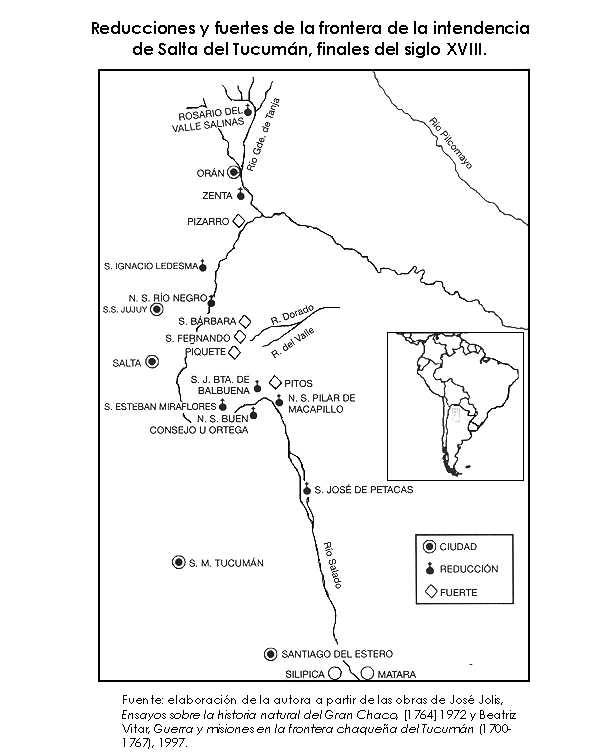

A través de las relaciones que todos ellos establecieron -en un territorio en el cual los fuertes, las estancias ganaderas y las reducciones expresan los lineamientos políticos generados por el Estado colonial para el control de estos espacios- estudiaremos el accionar de los pueblos indígenas en tanto sujetos no pasivos del proceso histórico. Nos interesa visualizar los procesos de interacción social en el contexto de la dominación hispano-criolla colonial y los espacios de apropiación cultural y resistencia posibles para los indígenas. No se trata tan sólo de estudiar los intercambios culturales o la emergencia de una cultura propia de sujetos en situación de contacto cultural, sino fundamentalmente de estudiar las relaciones establecidas en una sociedad en la cual se entrecruzan intereses políticos y económicos de los grupos dominantes con prácticas sociales de resistencia y construcción identitaria por parte de las comunidades indígenas no sometidas al orden colonial.

La intendencia de Salta del Tucumán en el virreinato del Río de la Plata y la frontera con el Chaco. Elaborado a partir del “Esquema del virreinato del Río de la Plata y sus intendencias después de la separación de Puno en 1796”, en Historia de la Nación Argentina, vol. IV, primera sección, 1940. (Cuadro)

El proceso de ocupación hispano-criolla. Fuertes, reducciones y estancias.

La historiografía regional insiste en señalar la importancia que tuvo “la guerra fronteriza contra los indios” en el Tucumán colonial, especialmente a finales del siglo XVII, cuando los indígenas sitiaron y destruyeron a la ciudad de Esteco o Talavera. En efecto, hasta la década de 1770 y con diferentes resultados, desde las ciudades de la gobernación del Tucumán se organizaron acciones punitivas que con el nombre de Entradas generales tenían como finalidad “pacificar”, “reducir”, “sujetar” y “evangelizar” a los indios infieles del Chaco. El peso de estas “entradas” recaía sobre pequeños propietarios rurales, arrenderos o peones reclutados en las ciudades de la gobernación del Tucumán. El aprovisionamiento de los hombres que ingresaban al Chaco favorecía, en cambio, a estancieros y hacendados con fluidas relaciones con el poder local. Los vecinos de las ciudades que participaban de las entradas obtenían “piezas de indios” e incrementaban y “creaban” nutridas fojas de servicios a la Corona que les permitirían ser recompensados con tardías mercedes de tierras.1 El resultado de estas acciones punitivas conocidas como “entradas” fue el establecimiento de reducciones, muchas de ellas de efímera existencia.

La instalación de precarios fuertes e incluso la organización de un cuerpo de soldados partidarios suministrados por las ciudades de la gobernación para defender los fuertes y participar en las entradas, no lograron evitar las incursiones de los pueblos chaqueños sobre la ciudad de Salta, que en 1736 experimentó un fuerte ataque indígena que asoló las estancias y chacras próximas a la ciudad.2 Esta situación comenzaría a modificarse con la instalación y consolidación, a partir de 1760, de las reducciones jesuíticas.3 Precisamente, una de las acusaciones, entre tantas que se formularon a la Compañía de Jesús, residió en el control militar que supuestamente tendrían en los territorios de frontera, lo cual sin duda constituiría un peligro para los intereses de la Corona.4

Los gobernadores, que hasta la expulsión de los jesuitas participaron y alentaron la instalación de estas reducciones, actuaron en acuerdo con la compañía.5 El resultado de las entradas favoreció a los jesuitas que al momento de su expulsión controlaban las misiones y se presentaban como los defensores, junto con los indios de sus reducciones, de las ciudades españolas. El concepto de “antemural” fue celosamente alimentado por los padres de la compañía y sus aliados políticos, en la medida en que legitimaba a las misiones,6 pero fue también uno de los argumentos esgrimidos por sus detractores que les acusaban de pretender reformar “todas las milicias españolas de estas provincias, poniendo en lugar suyo otras que se compusiesen de sus indios”.7 Entre otros motivos de enemistad con la Compañía se encontraba, sin duda, la disputa por el control militar y las alianzas con los pueblos indios que los jesuitas por medio de las reducciones, monopolizaban.8

Otra evidencia de las posiciones encontradas entre los jesuitas y sus aliados y sectores de la elite local y funcionarios ilustrados es la diferencia de opinión con relación a la conveniencia o no de una entrada general al Chaco. Quienes sostenían la necesidad de la Entrada general alentaban la esperanza de una comunicación entre el litoral y el Tucumán y recelaban de los jesuitas a quienes atribuían las mismas expectativas. Cuando en 1766 la audiencia de Charcas recabó información respecto a la situación de las reducciones de la frontera del Tucumán, el licenciado Manuel de Castro, vecino de Córdoba y residente en Lima, luego de explayarse acerca de la fertilidad y potencial riqueza del Chaco, y de reiterar las conocidas acusaciones contra los jesuitas, expuso con claridad los propósitos que alentaban a un sector no despreciable de los vecinos del Tucumán: sojuzgar a los indios, trasladarlos o repartirlos por tercios a vecinos de las ciudades del Tucumán, repartir las tierras en estancias y favorecer el comercio entre Corrientes y Jujuy o las restantes ciudades del Tucumán e incluso a través del Bermejo y del Paraná con Buenos Aires.9

Es indudable que las reducciones administradas por los jesuitas restaban a los comerciantes locales las posibilidades de negociar libremente con los indios productos como miel y cera e incluso ganados, y a los estancieros y hacendados de utilizarlos como mano de obra en sus propiedades.10 Además, las reducciones ocupaban las mejores tierras y requerían con frecuencia al erario público fondos, a pesar de su evidente prosperidad, para adquirir ganado y otros bienes destinados a alimentar a los indígenas. Estos fondos se obtenían de la sisa, un derecho de internación que los comerciantes debían abonar por el ganado vacuno y mular, la yerba mate, el jabón y los aguardientes antes de comercializarlos en el Alto Perú y el Perú.

De hecho, expectativas e intereses económicos y militarización con el consiguiente control territorial forman un único proceso y resulta difícil separarlos, pero es necesario distinguir cómo se conjugan y diferencian en el transcurso del siglo VXIII, en tanto indicadores de los cambios sociales y políticos que se producen en las últimas décadas coloniales cuando el accionar militar en estos espacios fue deslizándose desde la “guerra justa” cuyo fin superior era evangelizar y servir así al reino de Dios y de su Majestad Católica, hacia una política de dominación y poblamiento acorde con los supuestos ilustrados de los Borbones. En su informe, Abad Illeana señaló con claridad que resultaba absolutamente inútil la política reduccional ya que la conversión al cristianismo de los indios del Chaco era imposible dada su naturaleza salvaje y “su ninguna luz racional”. El obispo contradijo así a los jesuitas que se jactaban de sus misiones en el Chaco, y los acusó de disimular la escasa conversión de los indios por la ambición material que los animaba, ya que las misiones ocupaban los mejores terrenos de la frontera, y “así el afán de adquirir más y más tiene en sí embebidos sino todos, los mayores cuidados del misionero”.11 La prosperidad de las misiones, que si bien mostraban un éxito dispar en cuanto a la evangelización y el aprendizaje del español (esto último nunca fue preocupación de los padres de la compañía, más bien lo contrario) se convirtió en una de las razones que habrían de separar aguas en la gobernación del Tucumán.12

Progresivamente se fue desplazando -no sólo de las prácticas discursivas, sino también de las prácticas sociales y políticas- la justificación del sometimiento indígena por el fin último y superior de la evangelización. La militarización creciente en la frontera respondió cada vez más a una razón de Estado, cuya finalidad fue la pacificación, justificada en la necesaria tranquilidad de los vecinos, no ya de las ciudades de Salta o Jujuy, sino de los estancieros de la frontera y en el no menos importante control de los circuitos mercantiles que cada vez en mayor medida relacionaban a Tarija y Santa Cruz con Salta y Jujuy, y aspiraban también a una mayor fluidez en la comunicación con Santa Fe y Asunción.

La política de evangelización no fue totalmente relegada, pero para lograr la “civilidad” de los indios no se consideró indispensable la reducción. La evangelización dejó de justificar las incursiones en territorios indígenas y fue reemplazada por otras razones igualmente “justas”, como la de castigar a las incursiones indígenas y brindar seguridad a los vecinos de la jurisdicción. En la relación con los pueblos del Chaco, la necesidad de controlar y poblar territorios se justificó en el contexto de los cambios económicos que sufrió la región y determinaron el accionar del poder local y de los funcionarios de la Corona. Reemplazar a la Compañía de Jesús en la política de alianzas con indios amigos y establecer con ellos pactos de amistad y reconocimiento que facilitaban su participación en las tareas estacionales de las haciendas y estancias, y en el comercio se presenta en sintonía con la apropiación de tierras y el desarrollo ganadero, incluyendo la utilización para cría e invernada del ganado en las tierras de las reducciones.

Mientras duró la administración jesuítica, especialmente en Miraflores y Balbuena (de instalación más antigua), las reducciones cumplieron un papel económico mucho más importante que las estancias próximas a ellas. Al momento de la expulsión, las misiones concentraban casi 30 000 cabezas de ganado vacuno y eran prósperos establecimientos ganaderos, que poseían almonas para elaborar jabón, tejedoras, carpinterías y herrerías. Los inventarios de los depósitos del Colegio de Salta dan cuenta de considerables partidas de jabón y de sebo procedente de las misiones que no sólo satisfacían las necesidades de consumo de las estancias y del colegio jesuítico de Salta sino que también se comercializaban en el Alto Perú.13

Luego de la expulsión, las reducciones comenzaron a decaer en beneficio de las estancias ganaderas en tanto que los fuertes se constituían en los únicos núcleos defensivos. La dinámica poblacional y social de la frontera se modificó. Nueve años después de la expulsión, en 1776, el gobernador Francisco Gabino Arias pretendió trasladar a los indios de las reducciones a asentamientos próximos a las minas de Aconquija, entregándolos en encomienda a los mineros. Su propuesta no prosperó a pesar de la palpable decadencia de las reducciones, porque aún así los vecinos consideraban que cumplían un rol defensivo “como antemural a las tribus del Chaco”, y además, aunque no se expresara, satisfacían las necesidades de mano de obra en las estancias que cada vez en mayor medida se instalaban en la región. En efecto, el retroceso hacia el este de los pueblos chaqueños y el emplazamiento del fuerte de San Fernando del Valle favorecieron la instalación de estancias ganaderas en proximidades de las tierras de las reducciones. Los franciscanos y el protector de naturales denunciaron la presencia en dichas tierras de personas ajenas a la reducción.14

Los administradores civiles fueron reiteradamente acusados de saquear los bienes puestos a su cuidado o de utilizar las tierras, el ganado y a los propios indios para su beneficio personal.15 Los inventarios llevados a cabo en diferentes momentos de la Administración de Temporalidades son elocuentes. El ganado había mermado considerablemente en todas ellas y la mayoría de los indios habían abandonado la reducción. Muchos regresaron a los montes y otros se instalaron como agregados o peones en las estancias. Algunos ingresaron en los fuertes como milicianos y otros prestaron servicios en las postas.

La creciente militarización evidenciada en la instalación de mayor número de fuertes acompañó a la proliferación de estancias ganaderas y tenencias precarias destinadas también a la producción de vacunos. El poblamiento y el control de los territorios culminaron con la fundación de San Ramón de la Nueva Orán en 1794. En la misma proporción que se agitaba la amenaza de la invasión y ataque de los indígenas (en muchas ocasiones basadas en contradictorias o pocas fiables informaciones) se incrementaba la importancia que se otorgaba a los fuertes y a las milicias en el control y defensa de los territorios orientales.16

La progresiva demanda de ganado vacuno y de mulas desde los mercados altoperuanos y peruanos acrecentó el interés por las tierras orientales del Chaco. Las tierras de las reducciones fueron muy apetecidas y se entablaron largos pleitos con las estancias vecinas que concluyeron con deslindes desfavorables. Reiteradamente, a partir de 1790, las tierras fueron arrendadas a importantes ganaderos y comerciantes y posteriormente en algunos casos -como en el de la Reducción de Ortega- rematadas en 1806, en tanto los escasos indios reducidos que aún permanecían en ellas eran trasladados a la de Miraflores.

En contrapartida, se fortalecieron algunas estancias ganaderas en las zonas de más antigua ocupación y se extendieron las instalaciones ganaderas más hacia el este, superando al Fuerte de Río del Valle, especialmente en el curato de Anta, que se separa del de la Frontera del Rosario.17 Estrechamente vinculadas a las tierras de pastoreo y cría de ganado prosperaron también las haciendas azucareras, que desde el valle de Siancas en la jurisdicción de Salta se extendieron hasta Ledesma en las proximidades de Orán.

Los propietarios de las estancias más valiosas de la frontera pasaron a formar parte de la elite de Salta, y en no pocos casos detentaron cargos importantes como comandantes de frontera y administradores laicos de las reducciones de indios. La aplicación de las Reglamentaciones de Milicias en 1803 otorgó a las milicias de la frontera un rol importante dentro del cuerpo de Milicias Regladas y a sus jefes un poder no desdeñable, que aumentó asimismo las posibilidades de enriquecimiento y apropiación de tierras. En vísperas de la independencia, el Estado español había consolidado posiciones y territorios en las llanuras orientales del Chaco.

Procesos sociales y espacios de interacción

Los procesos de interacción social que adquirieron modalidades e intensidades diferentes en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, tuvieron lugar en el contexto de los cambios políticos y económicos de la sociedad hispano-criolla y que se expresaron, tal como hemos analizado, en la expansión territorial sobre el Chaco. Para interpretarlos será preciso centrar nuestra atención en las reducciones y en los pueblos indígenas y su participación en el intercambio y las faenas rurales que les llevó a compartir territorios con los comandantes de fronteras y los hacendados. Ese territorio compartido se convirtió así en un espacio de negociación y de resistencia por parte de los pueblos indígenas, y de construcción de una alteridad que consolidó una identidad hispano-criolla que justificó un intenso proceso de militarización y propuso nuevos actores políticos en el escenario del poder local.

A pesar de la interesada y poca favorable descripción que de las reducciones jesuíticas realizó en 1767, el obispo Manuel Abad Illeana, se deslizó en ella la febril actividad que se desarrollaba en las reducciones. Los informes presentados por los jesuitas al momento de la expulsión por requerimiento de los funcionarios borbónicos insisten en afirmar que “… todos [los indios] han aprendido a labradores, algunos a carpinteros, herreros, picadores de carretas, albañiles, baqueros, tejedores, lomilleros, jaboneros, curtidores y músicos”,18 lo cual implicó formas de producción y espacios de sociabilidad que se impusieron a los indios reducidos, quienes si bien se adaptaron a ellas las resistieron preservando sus propias actividades como recoger miel y cazar traspasando las tierras de las reducciones y conservando los lazos que les ligaban con los pueblos del Chaco. La adaptación en resistencia se manifestó igualmente en la preservación de sus lenguas y de sus costumbres y fiestas, incluso cuando realizaban las tareas agrícolas en la reducción. Muchos años después de la expulsión de los jesuitas, en 1804, el protector de naturales describió decepcionado al pueblo de Miraflores, la reducción más antigua e importante en tiempos de los jesuitas, como “… unos cuantos ranchos de paja que se divisaban frente de la puerta del Colegio como a distancia de dos quadras, todos sin orden ni figura de pueblos y en todo semejantes a los que fabrican los indios infieles…”, y reconoce asimismo que en las siembras “… sobreviven las costumbres, tan idólatras como bárbaras”.19 En su informe observó que en la reducción de Balbuena se encontraban los indios más ladinos y más sujetos,

… aunque todavía conserban algunas costumbres infieles […] especialmente el baile Uturunco (o tigre), que es el más obceno y gentil, porque se reduce a pintarse de Uturunco (o tigre) un hombre desnudo, los mirones ban vistiendo un palo de quebracho de ilos, trapos, etcetera de distintos colores y salen de un lugar o rancho obscuro a bailar desonestamente y tal vez a adorar el palo y a embriagarse con la aloja que venefician en el monte …20

El aprendizaje y práctica de tareas agrícolas ganaderas y de oficios no necesariamente contribuía a la evangelización ni garantizaba la permanencia en la reducción ya que muchos las abandonaban temporariamente, regresando al Chaco. El abad Illeana, en el informe de su diócesis se preguntó si desearía su Majestad que “se mantengan unas reducciones, que solo sirven de abrigo a unos bárbaros en tiempo de hambre, y quando el terreno los avitualla con sus frutos, huyen dejándonos el miedo de sus hostilidades e invasiones”.21 La sociedad dominante sólo percibió traición y un “salvajismo” irreductible en conductas que respondía a pautas culturales cuyos códigos le resultaron indescifrables y que devinieron en formas de resistencia. Adquiere aquí un sentido diferente el concepto de territorio o territorialidad. Mientras que para los españoles el territorio de las reducciones pertenecía a la Corona y las tierras eran consideradas medios de producción, para los pueblos reducidos, el territorio fue el espacio vivido y expresó la relación de los individuos con ella. No poseían por lo tanto una territorialidad definida. Las reducciones en este espacio vivido proveían, al igual que el resto del territorio por el cual se desplazan, los recursos para subsistir. La estadía en las reducciones se incorporó a sus prácticas sociales junto con la cacería o la recolección de miel y el “abandono” formó parte de la migración estacional. La prosperidad de las reducciones bajo la conducción de los jesuitas indicó que estos toleraban, aceptaban y se adaptaban a estas condiciones para preservar las reducciones de las cuales obtenían buenos réditos económicos.

Luego de la expulsión de los jesuitas, la mayoría de las familias establecidas en las reducciones las abandonaron. La merma de la población indígena en las reducciones fue imputada por los curas doctrineros o los administradores a la natural pereza del indígena, al maltrato (según las acusaciones de unos y de otros) o a su deseo de volver a vivir en la barbarie. Puede, sin embargo, interpretarse este abandono a la pérdida de la función que las reducciones tenían en las prácticas de subsistencia.

A pesar del empobrecimiento sufrido, las reducciones conservaron un puñado de población indígena estable que trabajaba en tareas rurales tanto agrarias como ganaderas, e integraba milicias auxiliares cuando la comandancia de frontera disponía incursiones punitivas en el Chaco. Sin embargo, el rol de antemural que hasta la década de los años setenta correspondía a las reducciones se había desplazado hacia los indios “amigos” que se encontraban más al este. El comercio y el conchabo en las estancias hicieron posible una convivencia conflictiva con los españoles quienes establecieron con ellos circunstanciales alianzas para controlar a otros pueblos del Chaco.

Al finalizar el periodo colonial, las autoridades borbónicas percibieron bajo su jurisdicción un espacio de contornos difusos que se extendía hasta, “… los indios infieles del Chaco que de la nación mataca y con el nombre de amigos de los españoles viven en la raya de nuestra frontera” (las negritas son mías), y traspasándola se ubican tobas, chunupies y vejases, pueblos indígenas enemigos del Gran Chaco. Es indudable entonces que se establecieron y conocieron espacios diferenciados en los cuales el indígena adquirió significaciones diversas: indio dócil, reducido o cristiano, apóstata, indio infiel, amigo, enemigo, todos ellos compartiendo un territorio poblado de estancias, haciendas de caña, fuertes y reducciones.

Mientras las dos primeras caracterizaciones corresponden a los pueblos residentes en los territorios de las menguadas reducciones, las diferenciaciones entre indios amigos y enemigos involucran generalmente a aquellos que se mantienen en contacto con los españoles pero no bajo su sujeción. Los “indios amigos” fueron aquellos con los cuales se establecían circunstanciales alianzas para controlar a otros pueblos del Chaco y que se conchababan en las estancias. De cualquier manera estas denominaciones resultaron fácilmente intercambiables. Los indios cristianizados fácilmente caían en apostasía y

… los indios irreducidos que impropiamente se llaman de paz porque se valen del comercio y conchavo con nuestras gentes […] se deben considerar siempre por más enemigos nuestros que los más al centro del gran Chaco […] Aun los reducidos deben mantenerse desarmados por ser tan propensos a apostatar.22

Una condición iguala a todos los pueblos del Chaco. A excepción de unos pocos “ladinos” que conocían el español y actuaron como intérpretes, conservan sus propias lenguas. La catequización que los jesuitas se esforzaron en realizar en las lenguas indígenas contribuyó a preservar su identidad étnica. Luego, y a pesar de las disposiciones dictadas por la Corona y reiterada por los funcionarios en América, el aprendizaje de la lengua castellana entre los indios de las reducciones nunca se concretó a pesar de designarse para ello maestros.23 La presencia en las reducciones de Miraflores, Ortega y Balbuena de isistines, pasaínes, lules, toquinistes, con sus caciques y mandones, y la vigencia de sus lenguas, de las cuales sólo unos pocos eran conocedores, es un fuerte indicio de los procesos de identidades étnicas que el contacto o convivencia en la reducción en lugar de eliminar, reforzaba.

En la visita que el protector de naturales realizó a las reducciones en 1803 para verificar las acusaciones de los curas doctrineros contra el administrador, observó que “Cada reducción se compone de distintas Naciones y cada Nación tiene distinto idioma…”, y se preguntó “Si entre las parcialidades de una reducción no se entienden, cómo entenderán al Administrador, ni éste como les entenderá?”. Reconoce por último que por esta razón “…no pueden amonestarse sino por interpretes y estos son tan perversos que explican lo que quieren”. Entre las lenguas que era necesario conocer para parlamentar con los indígenas de las reducciones o del Chaco se encontraba el quechua, constatando las relaciones de los pueblos andinos con los de las tierras bajas del Chaco. La presencia en la puna y la quebrada de Humahuaca de wichis (o matacos) es constatada por Daniel Santamaría a mediados del siglo XVIII y nos advierte acerca de la persistencia de esos contactos e intercambios desde tiempos previos a la conquista española.24

Además de los intérpretes indígenas, que oficiaban de intermediarios entre los curas, administradores, comandantes y estancieros, algunos españoles conocían, por su permanencia en la frontera, algunas de las lenguas indígenas.25 La presencia de indios o españoles conocedores de las diferentes lenguas indígenas y del castellano resulta indicativa de intermediarios culturales, lo cual no impide una clara identificación étnica, que supone la presencia de fronteras simbólicas y al lenguaje como un espacio de negociación para todos ellos y de resistencia por parte de los indígenas.

El desconocimiento de la lengua no fue un impedimento para las relaciones entre los indígenas y los pobladores españoles de la frontera. El comercio y el conchabo en las estancias y reducciones establecieron una convivencia conflictiva. Una práctica corriente en las reducciones fue la contratación de peones cristianos, muchos de ellos mestizos, pardos o mulatos para las tareas ganaderas. De igual condición social eran con frecuencia los capataces o mayordomos. Si bien la presencia de estos peones o agregados en las reducciones puede constatarse desde la época de los jesuitas, se intensificó significativamente en los años posteriores a la expulsión. También a finales del siglo XVIII fue más frecuente la presencia en las estancias de “indios infieles amigos” conchabados. El contacto de los indios con los peones cristianos fue denunciado con frecuencia por el protector de naturales o los curas doctrineros cono negativo para los primeros, cuando paradójicamente los estancieros y comandantes de la frontera proponían, de acuerdo con las ideas borbónicas de pacificación en las fronteras, que el trato con los españoles contribuía a civilizarlos.26

En relación con las bondades civilizatorias del conchabo se ofrecen diferentes interpretaciones. En el caso de las reducciones de la jurisdicción de Salta, el protector informó que los indios no fueron debidamente catequizados porque el administrador los conchababa en las estancias vecinas,27 mientras que el sacerdote de la reducción de Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, en la jurisdicción de Jujuy aceptó gustoso que 100 indios de la reducción se conchabaran por un año en una hacienda de cañaverales y el protector de naturales lo aprobó por considerar “… conveniente sacarlos del ocio y dedicarlos al trabajo para que puedan ser utiles al estado…”.28 El protector de naturales, en cambio y refiriéndose a esta misma reducción de Zenta se lamentaba que los indios

… están peores que en el Chaco […] porque con haber estado situados al pie de Orán, se les ha recrecido los vicios de los peones cristianos a mas de los que tenían en el Chaco. Entre ellos no se conocía el mal venereo, sin embargo de que estos bárbaros alquilan a sus mujeres y que en ellos es frecuente la poligamia […] pero ahora se ve generalmente dicho mal por el trato ilícito con los cristianos. Los tobas también están muy corrompidos en las costumbres, y es tan general la embriaguez en ellos que no sirven para trabajo alguno…29

La defensa del trabajo de los indios en las propiedades de los españoles con la finalidad de “… que se instruyan en los principios de nuestra Religión Santa, para que se alimenten y vistan con concepto a su calidad y para que adquieran alguna policia y amor al trabajo …” es defendida por el comandante de armas de la ciudad de Salta, al enfrentarse con el gobernador intendente, en 1807, acerca del destino de los indios infieles que en calidad de prisioneros se encontraban en la ciudad de Salta.30

Atraídos por la posibilidad de obtener en las estancias algunos de los medios de subsistencia que en tiempos de los jesuitas lograban en las reducciones, los “indios infieles amigos”, es decir no reducidos, se empleaban en diferentes tareas rurales.31 Alarmados por su presencia o con el propósito de subordinar a los comandantes de fronteras y las tropas partidarias al poder político, las autoridades coloniales intentaron constituirse en intermediarios entre estos “indios amigos” y los propietarios de las estancias en las cuales éstos habrían de emplearse.

La Instrucción Metódica remitida por el comandante principal de armas de la ciudad a los comandantes de frontera disponía en su artículo tercero que los comandantes.

No permitirán que los indios infieles y amigos se internen a nuestras campañas con ningún pretexto y mucho menos con el de trabajar en las haciendas de campo de nuestros labradores españoles, sin que éstos como interesados pidan primero el número de indios que han menester con cuya solicitud obtendré del Gobernador el permiso o licencia para facilitarles porque es en quien concurre la autoridad y mando de toda la Provincia y quien debe proveer futuros males que podrían sobrevenir…32

Los más importantes miembros de la elite, quienes por su relación con el gobernador intendente podían entonces acceder a la mano de obra indígena -cuyos salarios eran ostensiblemente menores a los de los peones cristianos- fueron quienes, en 1804, solicitaron indios para trabajar en las estancias y haciendas de azúcar. Esta disposición generó conflictos con aquellos estancieros que contrataban indios desde tiempo atrás y que no quisieron o desconocieron las disposiciones.33 Las rivalidades facciosas de la elite de Salta, además de poner en evidencia la práctica generalizada del conchabo de indígenas en las estancias de la frontera, señalan la presencia de canales propios de negociación por parte de los indios no reducidos e infieles con los estancieros.

Otra de las actividades practicadas tanto por los indios infieles amigos como por aquellos que residían en las reducciones era el comercio con propietarios, pulperos, soldados y comerciantes. Refiere Adrián Fernández Cornejo en su Expedición al Chaco en 1790, que los indios de la banda oriental del río Bermejo “… son muy aficionados al comercio y cuanto tienen procuran vender, sin reservar los pellejos con que se visten”. Observó que en las cordilleras de los chiriguanos en dirección a la ciudad de Tarija se encontraban numerosos pueblos indios “… hasta dónde vienen los Cruceños a comprar cera, algodón, hilado, pieles curadas, teñidas de azul con añil morado, con hojas de árboles”. A lo largo de toda su travesía la expedición española compró a los indígenas carneros y pescados para alimentarse, y en algunos lugares llevaron a venderles “carneros, pescados y cuanto tenían, sin reservar los cueros con que se cubrían y ollas”. Las ovejas no sólo los proveía de alimento sino que preparaban los cueros y también utilizaban la lana para tejer mantas. Si bien el diario de viaje hace alusión al comercio con los indios, no aclara de qué modo los españoles abonaban los productos adquiridos.34

Apreciaban los indígenas principalmente a los caballos, que potenciaba su capacidad de desplazamiento, especialmente entre aquellos pueblos más dispuestos a una resistencia violenta a los avances españoles.35 Los caballos, junto con otros productos fueron también intercambiados por los indígenas con los estancieros por cuchillos, lanzas y casquillos de hierro. El comercio con los indígenas se realizaba intercambiando sus productos por aquellos que proveía la sociedad blanca, pero ellos negociaban en ese intercambio -al igual que en el salario que recibían en las estancias donde se conchababan- la adquisición de armas.36 EI control de las autoridades borbónicas sobre los pobladores de estos territorios fue, en este sentido, poco eficaz. Los indios infieles y amigos que se conchababan y comerciaban en la frontera estaban armados, lo cual no era ignorado por los comandantes de frontera y mucho menos por los pobladores y estancieros. Los soldados partidarios y los arrenderos, agregados o estancieros criadores de ganado que poblaban la frontera conformaban las milicias auxiliares cuando las autoridades decidían alguna incursión en el Chaco. Junto a ellos, en su mayoría mestizos, mulatos o pardos, también se encontraban indios infieles. Los datos de filiación de los partidarios de la frontera que se incorporaron en 1808 revelan la integración en el fuerte de un indio mataco.37 La participación de los indios amigos en las incursiones al Chaco es frecuente. En 1796, en la entrada llevada a cabo por el comandante de frontera del Río del Valle, Juan José Cornejo, colaboró activamente el Amaya, mataguayo, a quien en la documentación se le otorgó la denominación de Capitán. Los mataguayos formaban milicias auxiliares bajo su mando y recibían salario.38

De este modo y contrariamente a los discursos oficiales acerca del desinterés y la ociosidad del indio, ellos actuaban según sus intereses, aun en las asimétricas relaciones que plantea la dominación colonial. Con la aprobación del conchabo forzado de los indios de la Reducción de Zenta en los cañaverales, el protector de naturales afirmaba que “… los indios que salen del Chaco por su mísera condición y crianza parecen que degenerando de todos los hombres, son incapaces de tener deseo de adquirir y si los dejan a su libertora inacción jamás saldrían de su inercia, mendicidad y desnudez”.39 Esta imagen del indio totalmente negativa se complementa con la construcción de una identidad hispano-criolla en una frontera “… tan llena de poblaciones y estancias de ganado…” cuyos pobladores “… son hermanos nuestros y son vasallos del Rey, donde se han fijado sobstenidos de la soberana protección…”40 sin reparar en la diversidad cultural y étnica de esos pobladores.

En el espacio compartido de la frontera, la percepción de una territorialidad sobre la cual se ejerció jurisdicción comenzó a consolidarse en las autoridades locales de la Colonia junto al proceso de hegemonía cultural que niega la diversidad reduciéndola a dos términos contrapuestos: “los indios bárbaros y salvajes” y “nuestros hermanos”. En contraposición, los procesos de interacción observados indican que la percepción territorial como espacio vivido continúa presente entre los pueblos indígenas que reforzaron sus identidades étnicas y lograron, a través de las alternativas que presentaba la ocupación territorial española, adaptarse a los nuevos desafíos que ese territorio presentaba. Para ello incorporaron a sus prácticas sociales las pertenecientes a la sociedad invasora que sirvieran a sus propósitos, resignificándolas. Lograron, de este modo crear espacios de negociación y apropiación que les permitieron preservar su identidad.

Cuando en 1810, se inició el conflictivo periodo de la guerra de Independencia en América del Sur, y los territorios de las jurisdicciones de Salta y Jujuy se transformaron en escenario de esa guerra, fueron los comandantes de frontera y jefes de milicias regladas, -entre ellos los más importantes estancieros y hacendados de la frontera- quienes hubieron de movilizar las milicias de frontera para incorporarlas al ejército auxiliar del Perú. Esta movilización se inscribió en las prácticas sociales y en la interacción social que caracterizara a la frontera en las últimas décadas coloniales.

Antes de abandonar las reducciones, los indios que aún persistían en ellas entraron en una particular relación con las nuevas autoridades, quienes pretendieron primero reclutarlos, luego tomar los pocos ganados que poseían e incluso destinar a los indios a las fábricas de pólvora y fusiles instaladas en Tucumán, lo cual efectivamente sucedió. También intentaron organizar milicias con los indios infieles amigos del Chaco para enfrentar a los ejércitos realistas, pero en el conflicto las posibilidades de negociación de los pueblos del Chaco fueron mayores, y no siempre las alianzas resultaron favorables a los “patriotas”.

Bibliografía

Bravo, Francisco Javier, Colección de documentos relativos a la Expulsión de los Jesuitas de la República Argentina y del Paraguay en el Reinado de Carlos III, Establecimiento tipográfico de José María Pérez, San Pablo, 1897, p. 134.

Fernández Cornejo, Adrián, Expedición al Chaco por el Río Bermejo ejecutada por el Coronel Adrián Fernández Cornejo, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1936.

Garavaglia, Juan Carlos, “La guerra en Tucumán colonial: sociedad y economía en un área de frontera (1660-1760)”, en HISLA, núm. IV, 2o semestre 1984, Perú.

Gullón Abao, Alberto José, La frontera del Chaco en la Gobernación del Tucumán. 1750-1810, España, Universidad de Cádiz, 1993.

Jolis, José, Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco, Resistencia (Chaco), Imprenta Nacional del Nordeste, 1972 [1789].

Mata de López, Sara, “Valorización de las propiedades agrarias y dinámica de las transacciones de tierras en Salta a fines del periodo colonial”, en Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, Buenos Aires, tercera Serie, 1er semestre de 1999, núm. 19, pp. 7-33.

____________, “La conformación de las elites a fines de la colonia: comerciantes y hacendados en la sociedad de Salta, Argentina”, en Colonial Latin American History Review, vol. 9, primavera núm. 2, University of New México, Albuquerque, EUA, 2000.

Santamaría, Daniel, Memorias de Jujuy colonial y del marquesado de Toj, España, Universidad Internacional de Andalucía, sede Iberoamericana de la Rábida (Encuentros Iberoamericanos), 2001.

Teruel, Ana, “La frontera occidental del Chaco en el siglo XIX”, tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 1999, inédita.

Vitar, Beatriz, Guerra y misiones en las fronteras chaquetas del Tucumán (1700-1767), Madrid, Biblioteca de Historia de América, CSIC, 1997.

Weber, David, “Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos”, en Anuario IEHS, Tandil, 1988, núm. 13, pp. 147-172.

Sobre la autora

Sara Mata de López

CONICET-CIUNSa.-CEPIHA, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Argentina.

Citas

* Este trabajo forma parte del Proyecto PIP CONICET 02796 y Proyecto CIUNSa. 941 “Sociedad, economía y poder en Salta y el Noroeste Argentino. Fines de la Colonia a la consolidación de la Independencia”. Una versión preliminar fue presentada en el 51 Congreso Internacional de Americanistas-ICA, Santiago de Chile, julio 2003.

- Cfr. Juan Carlos Garavaglia, “La guerra en el Tucumán colonial: sociedad y economía en un área de frontera (1660-1760)”, en HISLA, núm. IV, 2do. semestre, 1984, pp. 21. [↩]

- Cfr. Beatriz Vitar, Guerra y misiones en las fronteras chaqueñas del Tucumán (1700-1767), 1997, pp. 104-105. [↩]

- En el siglo XVIII, la más importante de estas “entradas” fue la llevada a cabo por el gobernador Urízar, entre los años 1711 y 1714, cuyo corolario fue la fundación de la reducción de San Esteban de Miraflores de indios lules, y la de San Juan Bautista de Balbuena de indios isistinis y toquistineses, las cuales al cabo de algunos años fueron despoblándose por la huida de los indios por lo cual debieron ser nuevamente reinstaladas en 1752, luego de las expediciones armadas dirigidas por el gobernador Martínez de Tineo que aseguró esos territorios y recuperó a los indios fugados. Posteriormente, en 1763 también como resultado de acciones punitivas se fundaron las reducciones de Nuestra Señora del Buen Consejo de Ortega de indios omoampas, y la de Nuestra Señora del Pilar de Macapillo de indios pasaynes y se trasladó la reducción de San José de Petacas de indios Vilelas -hasta ese momento administrada por el Colegio Jesuita de Santiago del Estero- a la jurisdicción de la ciudad de Salta, otorgándole nuevas mercedes de tierras. [↩]

- Olvidando las acusaciones realizadas décadas antes a los jesuitas, en 1803, el protector partidario de indios del cabildo de Salta atribuyó el éxito de las misiones jesuíticas a “… que las Reducciones se fundaban a espaldas de los Fuertes, y para entrar a ellas, se pasaba por el Fuerte […] con los soldados a la puerta los Indios son obedientes a quanto se les mande…”, cuando es notorio que este control militar sobre la reducción jesuítica no fue tan estricto y de acuerdo con los detractores de la compañía no existió. Archivo y Biblioteca Histórica de Salta (en adelante ABHS), Carpeta de Gobierno, año 1805, “Actuaciones para separar a Juan Antonio Usandivaras corno Administrador de las Reducciones de Miraflores, Balbuena y Ortega”, fs. 70. [↩]

- Uno de los más comprometidos con la orden fue el gobernador Juan Victorino Martínez de Tineo quien gracias a estas vinculaciones logró en 1767 ser designado presidente de la audiencia de La Plata. Cfr. Sara Mata de López, “La conformación de las elites a fines de la colonia: comerciantes y hacendados en la sociedad de Salta, Argentina”, en Colonial Latin American Historical Review, vol. 9, núm. 2, p. 186. [↩]

- La documentación de la época registra reiteradamente el concepto de “antemural” que es retomado historiográficamente. Cfr. Beatriz Vitar, op. cit. [↩]

- “Representación del Obispo del Tucumán al Rey, informando extensamente sobre el estado de aquella diócesis y sucesos en ella ocurridos con motivo de la ejecución del Decreto de extrañamiento y ocupación de las Temporalidades de los Jesuitas”, en Francisco Javier Bravo, Colección de documentos relativos a la Expulsión de los Jesuitas de la República Argentina y del Paraguay en el Reinado de Carlos III, 1897. p. 134. [↩]

- En 1754, el jesuita doctrinero de la Reducción de Indios Mataguayos solicitó el envío de ganado y maíz para proveer el sustento de los indios y argumentó que si bien es grande el gasto, se recompensa por cuanto “Bien experimentada tiene V. S. Infidelidad de los mataguayos para la guerra, tiene ya U.S. en estos que están conmigo, doscientos soldados con corta diferencia, bien armados y promptos para que V.S. los ocupe” y especula que igual gasto sería sostener a soldados a los cuales además sería necesario pagarles un salario. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Intendencia de Salta, sala 9, 5.6.6. [↩]

- Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB), Expedientes Coloniales, núm. 147, año 1776. [↩]

- Francisco Bucarelli en una carta dirigida al gobernador de Buenos Aires y refiriéndose a los indios de las reducciones de la gobernación del Tucumán informó que, luego de la expulsión “La primera diligencia ha sido hacerles conocer la verdad a aquellos pobres, y que puedan vender para sí la miel, cera y otros frutos, que los buscan en los dilatados montes del Chaco, en que los producen las abejas silvestres, y los recogen con el riesgo de la vida, por los encuentros que tienen con los infieles para lograr la cosecha; y me aseguran que con sola esta noticia se mostraron tan contentos, que gritaron muchas veces ‘Viva el Rey Nuestro Señor”, en Francisco Javier, Bravo, op. cit., p. 84. [↩]

- “Informe del Obispo del Tucumán a su diócesis. 1768”, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Buenos Aires, 614, fs. 23-33. [↩]

- El jesuita José Jolis, misionero en la Reducción de Macapillo, en el Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco (1789) afirma que ésta era la única en la cual se encontraban, sobre un total de 200 indígenas, sólo 48 indios cristianizados cuando la Compañía fue expulsada de América, en 1767. En las otras cuatro reducciones la totalidad de los indígenas se hallaban, según Jolis, convertidos a la fe. De ellas, las más pobladas eran la de Balbuena con 740 habitantes y la de Miraflores con 550. Cfr. José Jolis, Ensayo sobre la Historia Natural del Gran Chaco, 1972. El obispo Abad Illana por el contrario denunció la escasa comprensión que los indios demostraron acerca de la fe cristiana. Sin duda tanto el padre Jolis como el obispo representan intereses contrarios y reflejan el enfrentamiento que acerca de la Compañía manifestaron los sectores de la elite tucumana y los funcionarios regios. [↩]

- En 1767 fueron inventariadas en Miraflores 12 000 cabezas de ganado vacuno y 300 bueyes destinados a la actividad agrícola y a las carretas que transportaban importantes cantidades de sebo, jabón y harina hasta la ciudad de Salta; la de Balbuena concentraba la nada despreciable cantidad de 11 000 vacunos. Mucho más modestas las otras tres reducciones sólo alcanzaban unas 8500 cabezas de ganado vacuno. Esto arroja para la frontera en la jurisdicción de la ciudad de Salta una concentración de ganado que excede largamente la que podían tener las más importantes estancias de la jurisdicción, incluidas las jesuitas que estaban destinadas a la invernada de ganado mular. AGN, sala 9, Temporalidades de Salta, 22.1.6. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1805, “Actuaciones para separar a Juan Antonio Usandivaras corno Administrador de las Reducciones de Miraflores, Balbuena y Ortega”. [↩]

- El protector de naturales en 1803, recordaría nostálgicamente los buenos tiempos de la misión de Miraflores cuando “Los indios Lules que la componían, y existen algunos, estaban muy civilizados y debotos. A ésta Ciudad venían todos los años famosos músicos de diversos instrumentos…”, ABHS, ibidem, f. 71. [↩]

- Este proceso de militarización se inició tres años antes de la expulsión de los jesuitas con la creación del piquete de Dragones de Hombres Veteranos pagados del fondo de sisa y continuó en 1771 al organizarse las milicias de Salta en tres regimientos. Todas estas milicias fueron regladas es decir que, a excepción de sus oficiales, sus integrantes tenían fuero militar cuando estaban en campaña, de acuerdo con la Real Orden de 1786. Cfr. Alberto José Gullón Abao, La frontera del Chaco en la Gobernación del Tucumán. 1750-1810, 1993. [↩]

- Cfr. Sara Mata de López, “Valorización de las propiedades agrarias y dinámica de las transacciones de tierras en Salta a fines del periodo colonial”, en Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 19, 1999, pp. 7-33. [↩]

- AGN, sala 9, Temporalidades de Salta, 25.6.5. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, ario 1805, “Actuaciones para separar…”. fs. 64-65 y 69. Las negritas son mías. [↩]

- Ibidem, fs. 72-72v. [↩]

- AGI, Buenos Aires, Sig. 614, “Informe del Obispo del Tucumán a su diócesis, 1767”, fs. 9y. [↩]

- AGN, sala 9, Intendencia de Salta, 5.7.6. [↩]

- En su informe acerca de las reducciones en el marco del juicio que se le sigue al administrador para destituirle, el protector de naturales denunció que en la reducción de Miraflores “… no hay escuela que es lo principal que encarga el soberano, para que aprendan el idioma castellano…” ya que el maestro nombrado por el propio Administrador abandonó la reducción por falta de pago. ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1805, “Actuaciones para separar…”, fs. 71. [↩]

- Daniel Santamaría, Memorias de Jujuy colonial y del marquesado de Toj, 2001. [↩]

- En 1790 antes de emprender una expedición al Chaco a fin de determinar las posibilidades de navegabilidad del río Bermejo, el coronel Adrián Fernández Cornejo invitó a participar de la misma a “D. Juan José Acevedo, que tenía conocimiento de mucha parte del Chaco, y entendía los principales idiomas que hablaban los indios que habitan las riberas de este río, por haberse criado con ellos cautivo, para tomar lengua, reconocer su mente, y anoticiarme de los parages y calidad de terrenos inmediatos al río…”. Cfr. Expedición al Chaco por el Río Bermejo ejecutada por el Coronel D. Adrián Fernández Cornejo, 1936, p. 8. [↩]

- David Weber, “Borbones y Bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos”, en Anuario IEHSI núm. 13,1998, pp. 147-172. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1805, “Actuaciones para separar…”, fs. 69. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1803. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1805, “Actuaciones para separar…”, fs. 83. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, octubre 1807, fs. 29v. [↩]

- En relación con el trabajo de los indios en las reducciones y las disposiciones al respecto ver Ana Teruel, “La frontera occidental del Chaco en el siglo XIX”, tesis doctoral, pp. 51-67. [↩]

- AGN, Salta 9, Intendencia de Salta, 5.7.6. [↩]

- AGN, “Expediente promovido por el Señor Regidor Fiel Ejecutor Dr. Mateo de Saravia contra el Comandante del l del Valle Dn. Juan José Cornejo sobre haberle sacado 10 indios que tenía el primero, en la Estancia Vieja en su servicio”, Sala 9, Intendencia de Salta, 5.7.6. [↩]

- Es probable que los españoles pagaran con dinero, que resultaba de interés para los indígenas ya que les permitiría adquirir casquillos de hierro para las lanzas, cuchillos y otros efectos muy apreciados entre ellos. Adrián Fernández Cornejo, op. cit., pp.11-13. [↩]

- Beatriz Vitar, op. cit., p. 88. [↩]

- AGN, sala 9, Intendencia de Salta, 5.7.6. En las actuaciones que se siguen a un herrero empleado en una estancia de la frontera por haber vendido casquillos de hierro a los indios, el comandante principal de Armas informa al gobernador intendente que los estancieros y hacendados de la frontera pagan los salarios de los indios salvajes del Chaco con moharras para lanzas y puntas agudas de hierro para flechas. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1808. [↩]

- Archivo General de Simancas, Secretarla, Guerra, 7247, exp. 14, fs. 15-15v. [↩]

- ABHS, Carpetas de Gobierno, año 1803. [↩]

- ABHS, “Informe del Tesorero General de Salta al Sr. Comandante Principal de Armas”, Carpetas de Gobierno, abril de 1807. [↩]