Docenas de fotógrafos se juegan la vida,

imprimen sus placas en distintos rumbos

de la ciudad, con el fin de capturar escenas

e imágenes […]. En ocasiones tienen

que saltar por entre los cadáveres; otros

han de refugiarse al amparo de un muro,

llevando el cuerpo encorvado y una in-

certidumbre continua.

José Ángel Aguilar

La Decena Trágica

La promesa de una democracia languidecía. A principios de 1913, los barruntos de tormenta se avecinaban. A pesar de los reiterados avisos de su hermano Gustavo acerca de que se fraguaba un golpe de Estado, el presidente Francisco I. Madero parecía no oír ni atendía a razones.1

Intacto el ejército porfirista, del cual el nuevo gobernante echó mano para reprimir la revuelta zapatista; una prensa desaforada que dilapidaba el nuevo clima de tolerancia gubernamental, y una clase gobernante dividida entre quienes añoraban el pasado de “orden y progreso” y quienes tímidamente promovían cambios sociales, son el contexto en el cual se dio la asonada militar, que durante diez días —los diez días que conmovieron a México, diría John Reed— tuvo en jaque al gobierno maderista, hasta derrocarlo.

Durante ese periodo, en el cual la guerra civil estalló en el centro del país, un grupo de fotógrafos y fotorreporteros llevaron a cabo la cobertura de la asonada. Sus fotografías, su registro del evento constituyen una parte importante de la memoria visual de la Revolución mexicana.

Fotografía, prensa y poder

Para principios del siglo XX, la fotografía ha venido ganando un espacio en los medios dando origen a la fotografía de prensa, la cual se convierte en un medio de dar a conocer a un amplio público la imagen de los hechos “de actualidad”, y contribuye a la creación de la opinión pública. Tanto en México como en otros países, se va conformando la figura del foto-reporter, fotógrafos que trabajan para una publicación diaria o periódica;2 eventualmente, participan ya dentro de las agencias fotográficas recién creadas, como la de los Casasola en 1911.

Estos trabajadores de la lente han transitado, en no pocas ocasiones, de los gabinetes fotográficos a los reportajes en las calles y los espacios públicos; así como del retrato en el estudio al retrato documental. Entre ellos se va fraguando la idea de la instantaneidad; esto es, la posibilidad de captar aquellos momentos de relevancia dentro de un suceso; aquello que el connotado fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, posteriormente, postularía como una de las características intrínsecas de la fotografía: el “momento decisivo”.

En 1894, en El Mundo, se publica por primera vez una fotografía en un diario mexicano.3 Posteriormente, la fotografía desplazará paulatinamente a la caricatura y el grabado en las revistas ilustradas, conformándose como un recurso más versátil y fidedigno para ofrecer a los lectores las imágenes del momento e incidir en la conformación del imaginario social, donde las implicaciones políticas y la vinculación con el poder servirán a los fines de continuidad y legitimación del Porfiriato.

A principios de ese siglo, también las tarjetas postales devienen en formato accesible al gran público, conformando lo que a nivel mundial se conoce como la “época de oro” de las postales. En México, la producción de postales tiene un momento importante durante las fiestas del Centenario, donde empresas como la Casa Miret reproducen escenas de los festejos, sobre todo aquellas del llamado “desfile histórico.”

La hora de los generales

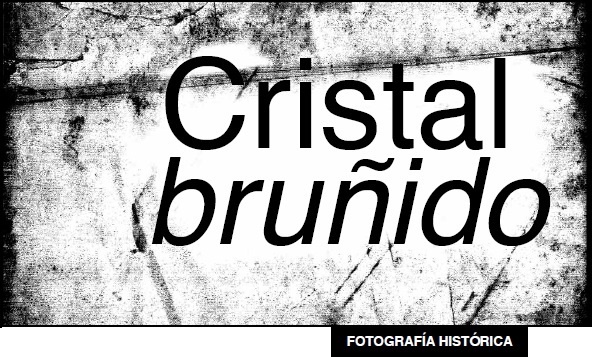

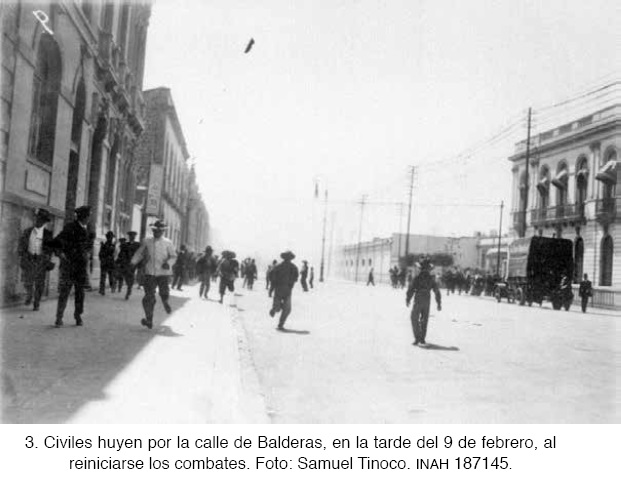

La mañana del 9 de febrero de 1913 da inicio en la ciudad de México el golpe de Estado que conduciría al derrocamiento del presidente Madero, en un intento por restaurar el régimen porfirista. Desde los primeros enfrentamientos, es posible advertir el interés de los fotorreporteros para documentar los hechos y plasmar los instantes relevantes. Una temprana imagen muestra a un grupo de soldados apostados para la defensa de Palacio Nacional, mientras un oficial a caballo hace evoluciones al frente de ellos; otro oficial, en primer plano, es captado casi en el aire, pareciese dar un salto o captado mientras corría. Un sujeto en segundo plano también corre hacia un grupo que se encuentra tras el oficial a caballo. Al fondo, una atmósfera nebulosa difumina el contorno de los edificios (fig. 1). La imagen nos transmite la tensión y acción del momento: “Una fotografía tomada al amanecer por mano desconocida muestra a los soldados leales tendidos frente a palacio en líneas de tiradores”.4

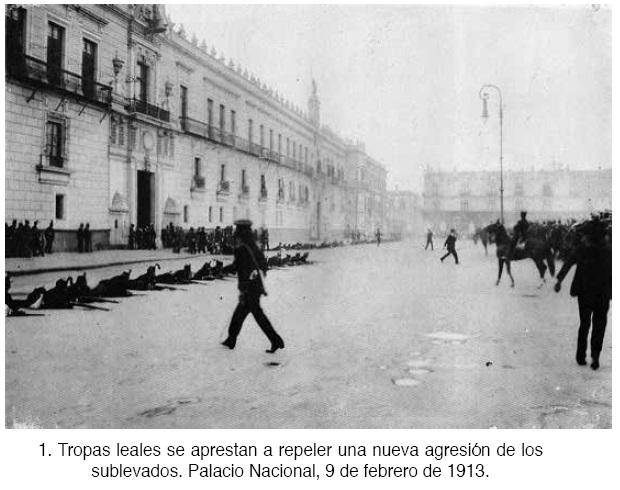

Concomitante a este hecho, se producen las imágenes que muestran al presidente en su recorrido del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. A caballo, enarbolando una pequeña bandera mexicana, Madero es captado por la lente de Gerónimo Hernández, fotorreportero de Nueva Era, uno de los diarios proclives al régimen. La fotografía aparecerá en la edición del día siguiente (fig. 2.). Una imagen parecida, tomada unos momentos antes o después de la anterior, nos muestra al fotógrafo Gerónimo Hernández en primer plano, cargando su cámara y atravesado en la escena,5 lo cual da pie a los “tiros cruzados” que se dan en ese accionar de los fotógrafos.6

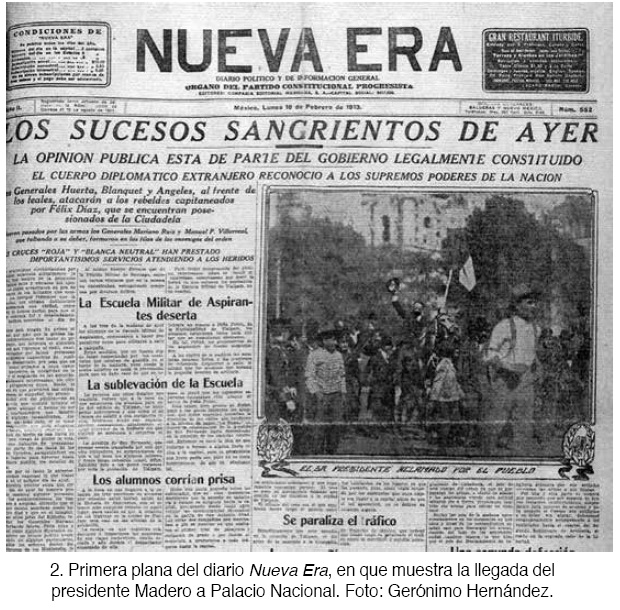

El mismo día del levantamiento, al frustrarse su objetivo de tomar la sede del poder presidencial, los sublevados se atrincheran en la Ciudadela, por lo cual se darán los combates en sus alrededores y en el corredor que va de la entonces Fábrica Nacional de Armas —hoy Centro de la Imagen— hasta Palacio Nacional. Una foto complementaria a la primera que mostramos del Zócalo capta a un grupo de civiles que corre, huyendo del peligro (fig. 3). En esta foto, que apareció publicada en Novedades. Revista Literaria y de Información Gráfica del 20 de febrero, tenemos una acción captada en un instante irrepetible y nos muestra un acto dinámico, donde la gente escapa para proteger sus vidas.

Estas imágenes y su elaboración son indicativas de la cobertura que se llevaría a cabo tanto por fotógrafos profesionales como aficionados, en lo que se configura como la mayor participación de connacionales en la fotografía de la Revolución.7 Su número ha sido estimado en ochenta, de entre los cuales cabe destacar a Manuel Ramos de El Mundo, Semanario Ilustrado y El País; Antonio Garduño y Gerónimo Hernández de El Diario y Nueva Era; Eduardo Melhado y Samuel Tinoco de Novedades y La Semana Ilustrada; Macario González, Uribe, Hoyas (probablemente se trate de Francisco de P. Hoyos, agente) y Agustín V. Casasola de El Imparcial; A.V. Mendoza (Federico Mendoza), Tozt, Emilo Lange, Arriaga, Gustavo Obregón, F.L. Clarke, Manuel Pérez Thous, José Tejeda y Ezequiel Álvarez Tostado de Arte y Letras.8 A éstos habría que agregar a Ezequiel Carrasco de Revista de Revistas, Abraham Lupercio y otros que son considerados independientes, como Sabino Osuna, Hugo Brehme y Charles B. Waite.

Algunos de estos profesionales de la lente tenían su propia producción o trabajaban para las compañías productoras de postales, entre los cuales tenemos a Aurelio Escobar C. para la firma “H. J. Gutiérrez”, “Casasola”, “Félix Miret”, “Daguerre”, “M. Retes”, “P.P.”, “Mexican View Co.”, “American Book & Printing Co.”, “Vicente Melo y Cía.” y “Margot y Cía”.9

Entre el testimonio y la instantaneidad; de la foto-documento al surgimiento del fotoperiodismo moderno

Ante lo abrupto del hecho bélico, los fotógrafos se lanzan a las calles para registrar a los actores de la contienda, su armamento, sus posiciones, los efectos de la guerra en los edificios y entre la población civil. Una imagen sintomática de la ubicuidad de los fotógrafos nos muestra un par de cañones en una calle aledaña a la Ciudadela; la sombra del fotógrafo se cuela en el cuadro, en la parte inferior izquierda, mientras a la derecha podemos ver a Abraham Lupercio, con su cámara montada en el tripié (fig. 4). Paradójicamente, el negocio de la esquina se llama “El Fuerte de la Ciudadela”.

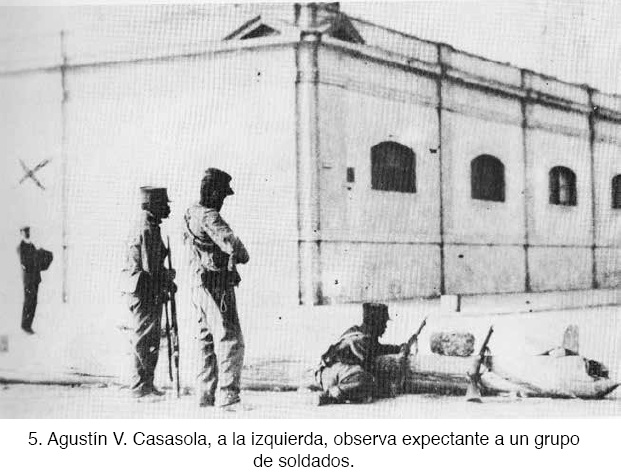

Otra imagen que nos muestra la presencia de los fotorreporteros es aquélla donde puede verse a Agustín V. Casasola cargando su cámara réflex. Al parecer se parapeta tras la pared de un edificio, y desde ahí observa a un pequeño grupo de uniformados expectantes (fig. 5).

En estos menesteres los fotorreporteros corren un gran riesgo, “se juegan la vida, imprimen sus placas en distintos rumbos de la ciudad, con el fin de capturar escenas e imágenes […]”.10

Como un reconocimiento a ese riesgo que han enfrentado, la revista Novedades del 24 de febrero hace el siguiente señalamiento respecto a su fotorreportero Samuel Tinoco: “Nuestro redactor fotográfico. Queremos hacer mención muy especialmente de nuestro entendido fotógrafo, Sr. Samuel Tinoco, por el magnífico servicio de información que nos ha proporcionado con exposición constante de su vida. Le damos público testimonio de nuestros elogios”.

Ya se señalaba anteriormente cómo al día siguiente del inicio de la asonada el diario Nueva Era publicaba la foto del presidente en camino a Palacio Nacional, para dirigir desde ahí la defensa de la democracia amenazada. Sin embargo, como consecuencia de la lucha, el local de dicho diario es incendiado por las turbas felicistas. En sintomáticas declaraciones de las posiciones pro-golpistas de la prensa, Novedades, en una página de su Suplemento de Guerra del 24 de febrero de dicho año, inscribía el siguiente pie de foto para comentar sobre la imagen del edificio incendiado:

Quien a hierro mata, a hierro muere, dice el popular adagio, y bien se echa de ver que esta vez quedó bien aplicado. La “Nueva Era”, el más interesante órgano porrista, que tanto daño hizo al país y que tantas antipatías atrajo hacia los maderistas, fue incendiada por el pueblo la memorable noche del 18 de febrero, sin que pudieran salvarse sino las paredes. La Porra había incendiado “El País” y “La Tribuna”. Aunque no hubiera ocasionado más que la muerte de “Nueva Era”, la revolución felicista es acreedora a la universal simpatía.

Sin tapujos, la reacción se alinea con los golpistas. Esta lacerante imagen ha debido ser muy cruenta para Ezequiel Carrasco, quien laboraba en dicho diario.11 Posiblemente, este tipo de vivencias motivó su retirada del oficio, pues si bien aparece en el directorio de los fotorreporteros del primer número de La Ilustración Semanal, de octubre del mismo año, no se vuelve a conocer una fotografía de su autoría.12

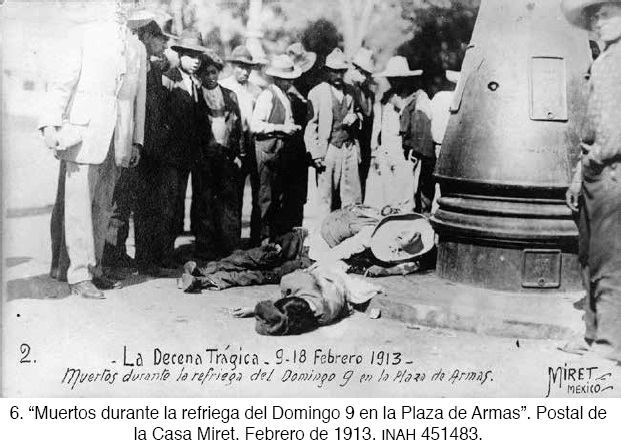

Como parte de la difusión que se da al golpe de Estado, los productores de postales muestran al episodio bélico desde sus inicios. Una postal de la casa Miret muestra a un par de civiles caídos en el Zócalo (fig. 6). La misma imagen, con leves diferencias en el encuadre, fue publicada en El Mundo Ilustrado, con fecha de 16 de febrero. Otra imagen similar es debida a Ezequiel Carrasco.13 Esta confluencia de imágenes sobre el mismo motivo nos vuelve a evidenciar la concurrencia de varios fotorreporteros en el mismo momento y lugar.

En su registro a través de los diez días que dura la contienda, los fotógrafos nos develan su interés por captar el suceso importante, la secuencia indicativa. Como ya señalaba Agustín V. Casasola en su alocución durante su visita al entonces presidente interino, Francisco León de la Barra (octubre de 1911), los fotorreporteros tenían que cumplir con su deber de ser “impresionadores del instante […] esclavos del momento”.14 De esta manera, con su quehacer van construyendo una mirada y una óptica que prefigura el fotoperiodismo moderno.

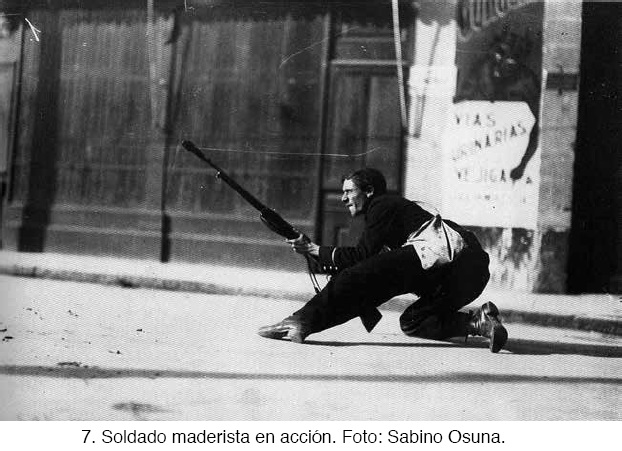

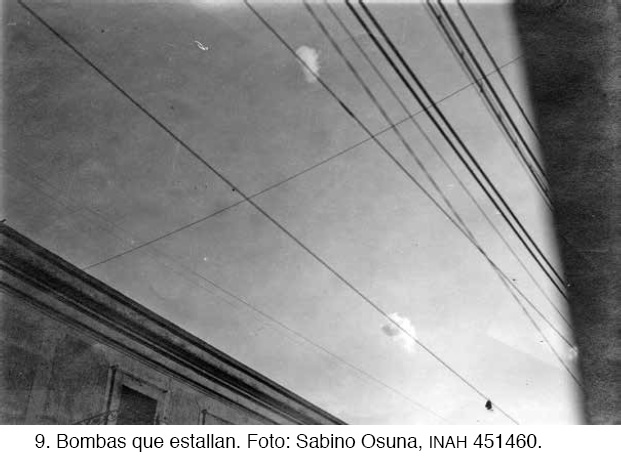

Retomando la trama del cuartelazo, tenemos otras imágenes indicativas del interés y capacidad de los fotógrafos por ser “impresionadores del instante”. Una imagen de Sabino Osuna nos muestra la que, a nuestro juicio, es una de las fotografías más representativas de la Decena Trágica, al presentar a un combatiente maderista en una imagen muy dinámica y bien lograda en términos de fotoperiodismo. Tiene en sus manos lo que parece un fusil lanzagranadas y parece dispuesto a accionarlo. En su rostro pueden apreciarse los músculos tensos; la mirada dirigida hacia el posible objetivo y el cuerpo flexionado, con una rodilla en tierra y la disposición para ponerse de pie y salir del escenario o adentrarse en él (fig. 7). Esta foto no parece ser una excepción a la mirada de dicho fotógrafo. En otra imagen tomada desde una azotea o un segundo piso de un edifico próximo a la Sexta Demarcación, puede verse a un contingente federal sobre la calle Revillagigedo que se pone en marcha hacia el frente, es una foto tomada en picada. Las líneas de la calle y de las vías del tranvía dibujan una perspectiva que se dirige hacia la parte superior izquierda del cuadro; hacia ese punto de fuga se dirigen los soldados, en incipiente marcha (fig. 8). Una foto más de dicho fotógrafo, tomada por los mismos rumbos, nos muestra nuevamente una acción bélica enmarcada en una perspectiva donde las líneas se dirigen hacia la parte inferior derecha del cuadro: un cielo surcado por los cables eléctricos, en medio de los cuales estallan las granadas (fig. 9). Una foto aparentemente simple, pero que evidencia una construcción plástica y gráfica donde las bolas de humo parecen adosarse a los cables, en una composición muy sugerente, donde la simplicidad de las líneas y el estallido de las granadas nos evidencian un grave conflicto humano, a pesar de la ausencia de personas en esa imagen.

Siguiendo el indicativo derrotero de este fotógrafo, tenemos que estas imágenes forman parte de lo que quiso ser un álbum fotográfico:15 “[…] empezó a documentar la Decena Trágica desde la marcha del Presidente para retomar el Palacio Nacional en la mañana del 9 de febrero hasta ‘la última manifestación maderista’ […]”.16 De ahí esa gama y secuencias de imágenes, en lo que se pensó como un relato fotográfico.

Otro caso donde también hubo el interés de elaborar un álbum es el de Manuel Ramos, aunque esta vez sí fue logrado: “En las colecciones de la estadounidense Southern Methodist University (Central University Libraries, DeGolyer Library), se conserva un álbum titulado Mexican Revolution, compuesto por 43 impresiones fotográficas que dan cuenta del seguimiento que Manuel Ramos dio a los sucesos de la Decena Trágica”.17

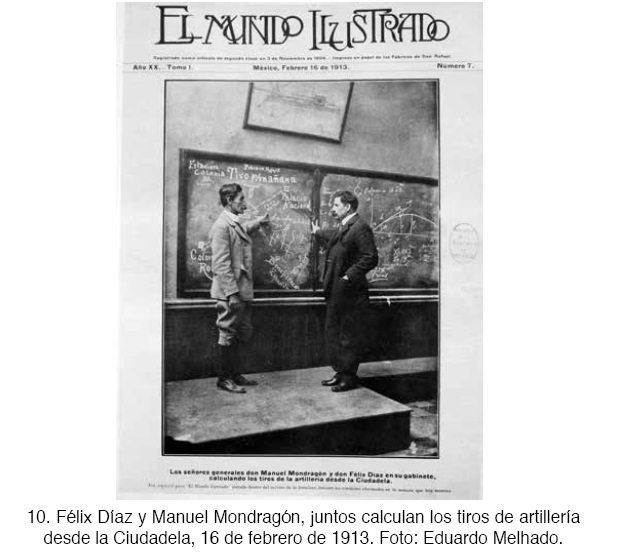

La ubicuidad de los fotógrafos, denotando la ausencia de censura y permisividad de los sublevados hacia ellos, hace posible que Eduardo Melhado logre tomar fotos de lo que se supone deberían ser actos restringidos para los civiles. En la portada de El Mundo Ilustrado, de fecha 16 de febrero, en una de las pocas revistas que pudieron aparecer durante los días del conflicto armado, aparecen los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón frente a una pizarra donde están escritos cálculos balísticos (fig. 10). Esta supuesta familiaridad del fotógrafo con los jefes de la sublevación hace proponer a Mraz que él “[…] podría ser el fotoperiodista más identificable con los golpistas. Evidentemente, tenía un acceso muy directo a ellos”.18

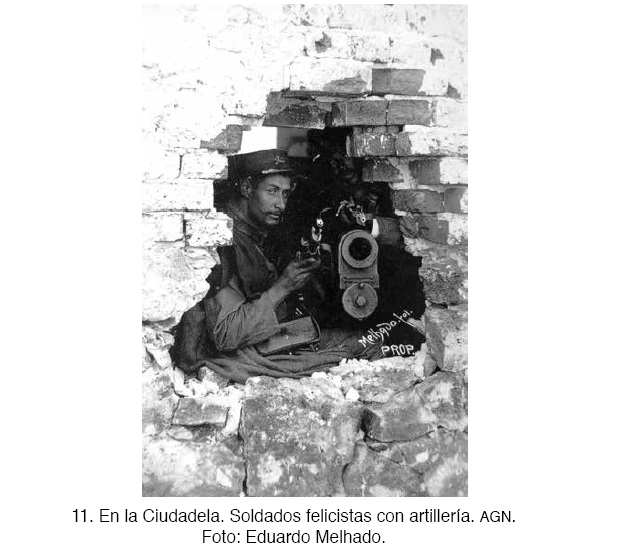

En otra imagen del mismo fotógrafo aparece un par de soldados felicistas atrincherados tras una pared horadada; los militares se asoman vigilantes, el fusil preparado y en medio de ellos un cañón. Según el autor citado, esta foto vanguardista “muestra tanto su extensa experiencia como su visión moderna. La imagen tiene una fuerza inusual dentro de la fotografía de la Revolución: con una técnica depurada, hace un acercamiento sobre los soldados que están circunscritos por el muro de ladrillos que hace juego con sus caras. Estéticamente, es muy lograda y eminentemente pictórica […]”.19

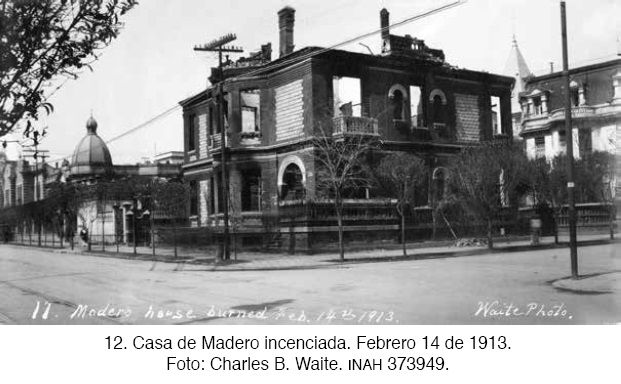

Finalmente, en cuanto a esta caracterización de la cobertura fotográfica durante la Decena Trágica, habría que considerar un par de imágenes respecto a las consecuencias de la guerra entre la población civil. Una de las secuelas más visibles, en términos fotográficos, es la destrucción e impacto sobre construcciones y edificios. Ya mencionábamos el incendio del edificio de Nueva Era. Otra de las imágenes emblemáticas es la del incendio de la casa del presidente Madero, en una colonia residencial alejada del escenario central de las operaciones bélicas. Aunque hay muchas fotos del asunto, una muy representativa de la presencia de connotados fotógrafos es la que tomó Waite, la que al parecer se produjo como postal (fig. 12). La sobria imagen donde apenas se distingue la presencia de un par de personas, resaltando la figura arquitectónica semiderruida, es acorde con la visión pictorialista del fotógrafo, quien se había distinguido por sus fotos costumbristas durante el Porfiriato. También hay otras más del mismo autor en el interior de la Asociación Cristiana de Jóvenes20 y de los daños al Reloj Chino, del cual hablaremos más adelante.

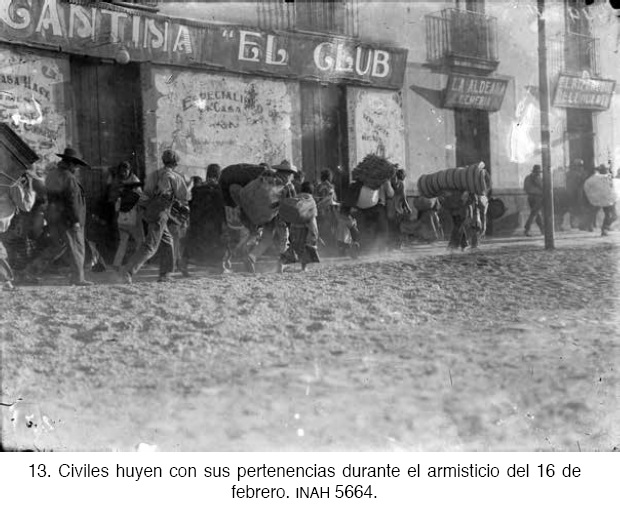

Una imagen por demás sobrecogedora es la que muestra a un grupo de civiles que huyen del ámbito del conflicto; algunos de ellos cargan hasta con los colchones (fig. 13), lo cual nos denota la precariedad de sus bienes y la amenaza a sus vidas que sufrieron muchos civiles.

En la medida que no se trata de hacer un recuento lineal sobre los acontecimientos en ese infortunado periodo, quedan en el tintero la mención de muchas imágenes más, donde se da cuenta de episodios significativos como la atención a heridos, las dantescas imágenes sobre la cremación de cadáveres tanto en la vía pública como en Balbuena, la presencia de los diversos actores centrales en el conflicto (Huerta, el embajador injerencista Wilson, el general Felipe Ángeles, etcétera), la desolación y destrucción en las calles. Pero a partir del abundante material fotográfico producido, queda la certeza de que un análisis y descripción más acuciosos de ese legado visual nos permitirá entender muchos momentos y facetas del conflicto.

Toda vez que hemos intentado hacer una caracterización sucinta de la cobertura fotográfica de la Decena Trágica, hemos de apuntar finalmente cómo la imagen fotográfica registra y documenta, mostrándonos los hechos históricos a través de la meritoria labor de los trabajadores de la lente; pero también es necesario señalar la forma en que es manejada por los medios, y cómo quienes la producen se vinculan al poder y pueden servir a fines espurios.

En este sentido, una imagen indicativa es la que se hicieron tomar los periodistas “independientes” con uno de los jefes de la asonada. Teniendo tras de sí la derruida imagen del Reloj Chino, tenemos a un numeroso grupo de ellos junto con el general Félix Díaz (fig. 14).21 Poco importa que ese reloj haya sido un regalo del país asiático durante las fiestas del Centenario; el mensaje que parecen enviar esos periodistas a la opinión pública es: “Estamos con la usurpación y no nos importa que ésta se asiente sobre la destrucción de bienes públicos emblemáticos”.

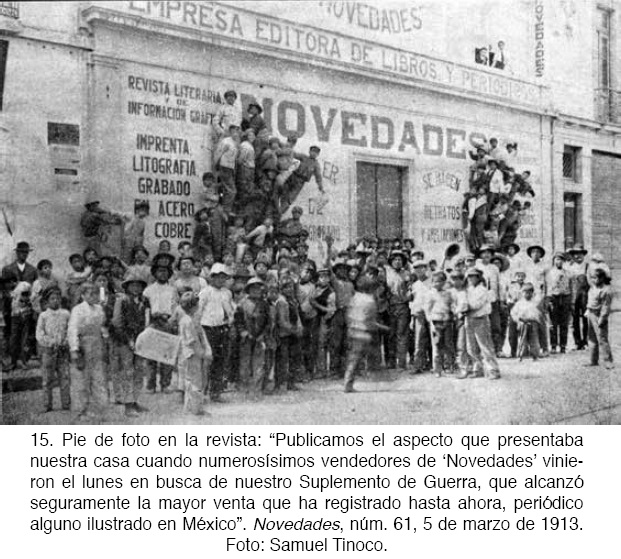

Indicativa de la acogida que la foto periodística tuvo entre la población, tenemos una imagen publicada en la revista Novedades del 5 de marzo del mismo año (fig. 15). Ahí, se da cuenta del alto número de ejemplares vendidos de su edición especial intitulada Suplemento de Guerra, la cual muestra en forma secuenciada los acontecimientos. Ahí se le llama “Crónica gráfica”. Este número especial es una especie de historia gráfica donde las imágenes, apoyadas en complementarios pies de foto, describen un hecho secuenciado. Otro tanto se hizo en Revista de Revistas con una edición extra presentando un “resumen de los sucesos”, que alcanzó un tiraje de 40 000 ejemplares. Ante el éxito en la demanda de dicha edición extra, se comunica a los lectores una próxima reimpresión de 20 000 ejemplares más.22 Vistas así las cosas, estaríamos ante una conformación incipiente de lo que se ha conceptualizado como el fotoperiodismo moderno.23

Para terminar estas líneas, mostramos un corolario donde nuevamente se imbrican estrechamente los trabajadores de la lente y los sucesos históricos que cubren. En metafórica imagen, Agustín V. Casasola y otros periodistas sostienen las ropas ensangrentadas de Madero y Pino Suárez (fig. 16). Al parecer, las encontraron arrumbadas en algún lugar de la cárcel de Lecumberri, hasta donde iban a ser llevados ambos personajes para poder asesinarlos. Ante la ausencia de fotografías de los cadáveres del ex-presidente y ex-vicepresidente debida a la férrea censura que encubrió el hecho, los fotorreporteros sólo pudieron fotografiar los pequeños túmulos de piedra que la gente colocó donde se supone fueron ultimados.24 De tal manera que la ausencia fue compensada con una presencia simbólica. Y esos ropajes se inscriben también dentro de ese simbolismo, el de los cuerpos ausentes. Con ello la fotografía patentiza de nuevo esa contraparte de su cobertura de la vida.

Correspondió a uno de los connotados fotorreporteros de la época sellar, dentro de esa imagen, ese episodio funesto para la democracia en nuestro país.

Sobre el autor

Samuel Villela F.

Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH.

Citas

- En una transcripción que recoge de Adrián Aguirre Benavides, Paco Ignacio Taibo II (Temporada de zopilotes, México, Planeta, 2009, p. 25) refiere la advertencia de su hermano al presidente Madero: “GUSTAVO: He venido a tratar de despertarte para salvarte la vida y si te aferras a no obrar, vamos acabar tú y yo colgados de los árboles del Zócalo.” [↩]

- Para una caracterización del foto-reporter en las revistas ilustradas de la época, véase Rebeca Monroy Nasr, Ezequiel Carrasco. Entre los nitratos de plata y las balas de bronce, México, INAH, 2011, p. 21. [↩]

- Alfonso Carrillo Morales et al., Manuel Ramos. Fervores y epifanías en el México Moderno, México, Fonca/Conaculta, 2011, p. 15. [↩]

- Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 42. [↩]

- Véase esta imagen en John Mraz, Fotografiar la Revolución mexicana. Compromisos e iconos, México, INAH, 2010, p. 120. [↩]

- Ibidem, p. 119. [↩]

- Idem. [↩]

- Página web de Arturo Guevara [http://fotografosdelarevolucion.blogspot.mx/2009/01/la-decena-tragica-los-fotografos.html]. [↩]

- Idem. [↩]

- John Mraz, op. cit., p. 126. [↩]

- Una imagen del edificio, tomada por él, fue publicada en Revista de Revistas, núm. 157, p. 78, del 23 de febrero. Véase también en Rebeca Monroy Nasr, op. cit., p. 68. [↩]

- Sobre la trayectoria de Gerónimo Hernández, véase Daniel Escorza, “Gerónimo Hernández, un fotógrafo enigmático”, en Dimensión Antropológica, vol. 47, septiembre-diciembre de 2009. [↩]

- Rebeca Monroy Nasr, op. cit., p. 56. [↩]

- Eduardo Ancira, “Fotógrafos de luz aprisionada. Asociación de Fotógrafos de la Prensa Metropolitana de la Ciudad de México, octubre-diciembre de 1911”, en Lourdes Roca y Fernando Aguayo (coords.), Imágenes e investigación social, México, Instituto Mora, 2005, p. 348. [↩]

- Véase Rebeca Monroy Nasr, “El tripié y la cámara como galardón”, en La Ciudadela de fuego, México, Conaculta/AGN/INAH/INEHRM, 1993. [↩]

- John Mraz, op. cit., p. 122. [↩]

- El álbum puede verse en la página web de la Southern Methodist University,[http://digitalcollections.smu.edu/cdm/search/collection/mex/searchterm/Ag1996.1039/field/all/mode/exact/conn/and/cosuppress/]; también véase Alfonso Carrillo Morales et al., op. cit., p. 72. [↩]

- John Mraz, op. cit., p. 129. [↩]

- Idem. [↩]

- P ara John Mraz (op. cit., p. 124) la toma fotográfica de este recinto por dicho fotógrafo es indicativa de su posición conservadora: “Puso especial atención en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), quizá porque se imaginaba que habría interés en esa faceta por parte de los editores de las revistas ilustradas norteamericanas. Dentro del inmueble dañado, reconstruyó un escenario en el cual plasmaba su visión reaccionaria de la Revolución: un civil —representando el apoyo popular a los golpistas— apunta con una ametralladora a un enemigo imaginario hacia una ventana cerrada. Según la representación de Waite, las fuerzas antidemocráticas son con las que los extranjeros deberían contar: son ellos quienes luchan para proteger sus intereses y están dispuestos a pagar el precio, a juzgar por el soldado felicista ‘muerto’ en el piso de la YMCA.” [↩]

- Otra imagen de ese grupo de periodistas con el general Félix Díaz, ahora en el salón principal de la Secretaría de Gobernación, fue publicada en El Mundo Ilustrado, 23 de febrero de 1913. [↩]

- Rebeca Monroy Nasr, op. cit., 2011, p. 100. [↩]

- Para varios autores, el fotoperiodismo moderno surge durante la Primera Guerra Mundial, haciendo caso omiso del caso mexicano, en particular de lo realizado durante la cobertura de la Revolución. Para Gisèle Freund (La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1974, p. 99) dicho surgimiento se da en la Alemania posterior a esa guerra: “Habrá que esperar a que la propia imagen se convierta en historia que relata un acontecimiento en una serie de fotos, acompañada de un texto limitado con frecuencia a meras frases, para que comience la fotografía”. ¿Que, si no, fue lo que se hizo en esos números especiales de Novedades y Revista de Revistas? [↩]

- Se produjeron muchas imágenes de este evento. Véase, por ejemplo, Rebeca Monroy Nasr, op. cit., 2011, pp. 90-91), quien retoma imágenes publicadas en Revista de Revistas. Por su parte Arturo Guevara, en la sección “La Decena Trágica, la cámara anónima”, de la página web citada, muestra un fotograma de la película Memorias de un mexicano, tomado por Toscano, donde pueden apreciarse tres fotógrafos con sus cámaras réflex al lado de la gente que rinde tributo al simbólico lugar. [↩]