A don Jesús Monjarás-Ruiz

In memoriam

Rastrear Yecapixtla a través de las fuentes históricas de que disponemos, ofrece la inusual perspectiva diacrónica de un laborioso tejido en el entramado del poder. El antiguo altépetl de Yacapixtla,1 pueblo hoy enclavado en la porción nororiental del estado de Morelos, está ubicado en una llanura cruzada por siete barrancas, flanqueado al norte por las estribaciones del volcán Popocatépetl, y sobre todo por la Sierra del Ajusco, donde el volcán Cerro Yoteco domina el paisaje. Yecapixtla,2 la actual “capital de la cecina”.

Es inevitable preguntarse cómo es que un poderoso señorío indígena llegó a convertirse en la “capital de la cecina”. En el fondo se trata de entender el ocaso de un orden político, cósmico, cuya inteligibilidad se colapsó al tiempo que emergía un nuevo orden geopolítico. En estas páginas no será posible dar completa cuenta de ese proceso, pero al menos podremos aspirar a advertir cierta “geopolítica de los dioses” en que el antiguo altépetl de Yacapitztlan se incrustó, tanto como las fuentes históricas y etnográficas nos permitan entreverlo. Nos dirigimos a una constelación particular, de la que Yecapixtla será su centro.

El mundo que hoy miramos es resultado de una guerra, de la que sólo quedan algunos rastros. Si hablamos de geopolítica, estamos aludiendo a las relaciones de poder inscritas en el espacio. Ningún espacio es neutro: recordemos que el entorno natural, con sus ríos, sus bosques, desiertos, mares y estrechos “participa” en política. Hay realidades materiales del espacio, a las que el hombre debe enfrentarse ineludiblemente: barrancas, ríos, montañas. Y cuando lo hace, cuando todo un conjunto de relaciones sociales, de alianzas y rivalidades se tejen en torno y a través de ese marco ecológico, empezamos a bordar en los terrenos de la geografía: la escritura, la huella, el rastro humano sobre la tierra.3 Para tratar el caso de Yecapixtla durante el régimen colonial, habremos de dar cuenta del poder territorializado, un poder (muy humano) que se ciñe, en parte, a los condicionamientos geográficos y los utiliza, los ejerce e instrumenta en función de diversos proyectos y estrategias. La geopolítica.

La geopolítica de los dioses no puede entonces, aprehenderse sin dar cuenta de la realidad eco-geográfica del espacio. Hagamos algunas observaciones más al respecto. Dejando las tierras altas y frías al nororiente, es en Yecapixtla donde inicia la “tierra caliente” que se extiende al sur. Y es quizá, como plantea Scott O’Mack, esta ubicación geográfica y su topografía el origen de su nombre: Yacapitztlan, “en la punta de la nariz”: “La ‘punta de la nariz’ a la que Yacapitztlan se refiere es desde luego la base o la falda baja de la sierra del Ajusco que se extiende a lo largo de la frontera norte de Morelos hasta terminar en el este con el volcán Popocatépetl. […] la ubicación de Yacapitztlan en el cambio evidente de la sierra al valle debe considerarse, al menos en parte, como causa de la elección del topónimo”.4

Quizá esta interpretación toponímica pueda sernos de utilidad, pues en el nombre ya se perfila una geopolítica: será la ubicación geográfica y su peculiar topografía lo que determine en más de una forma la historia de este importante señorío indígena. Hoy en día hablar de Yecapixtla suele remitir a su deliciosa cecina. Sin embargo, el antiguo altépetl de Yacapitztlan5 jugó en el mundo prehispánico un rol mucho muy diferente, sobre todo si se le aprecia históricamente, en relación con esa compleja región ubicada al sur, “la Tlalnagua”.6

Podríamos decir que la peor guerra que haya enfrentado este antiguo señorío indígena fue justamente la pax hispanica. En realidad, la cecina es sólo un efecto secundario, el efecto de una historia en que cierto ejercicio del poder se eclipsó en el amanecer de un Nuevo Mundo. Ese complejo mosaico aún no ha dado todos sus reflejos, y este texto apunta precisamente a advertir las principales líneas mediante las cuales pueda superarse ese vacío con futuras investigaciones.

En clave de guerra: cuando las fuerzas del paisaje se desatan

Claro está, con los españoles no llegó la guerra a Yecapixtla, sino un nuevo tipo de guerra (que paradójicamente podría enunciarse como la pax hispanica). Como veremos, fue la guerra quizá el principal dispositivo mediante el cual se configuró el paisaje prehispánico de Yecapixtla, de manera que el advenimiento de la pax hispánica fue de hecho una catástrofe en términos sociopolíticos y cosmológicos.7 Yecapixtla comporta una territorialidad que se forjó y se constituyó a través de la dinámica guerrera prehispánica. Dejemos, por esta razón, que la guerra nos oriente aquí en la configuración territorial de Yecapixtla y la Tlalnagua.

Decir que las guerras prehispánicas se emprendían en pos de la conquista de nuevos territorios sería una burda simplificación. De entrada, debemos revisar nuestra noción de territorio. Si entendemos la territorialidad como la manifestación política de un paisaje, un ejercicio de apropiación y afirmación identitaria que pasa a través del territorio (aquel que resulta de la construcción ritual del espacio), tenemos que reconocer que todo altépetl prehispánico integra ambas dimensiones. De acuerdo con el amplio y fino análisis de James Lockhart —entre otros investigadores—, el altépetl prehispánico constituía una unidad organizativa que implicaba población (vinculada mediante relaciones de parentesco), un territorio (que podría ser físicamente discontinuo) y un eje de poder, personificado en la figura del tlatoani. Según Lockhart, antes y después de la Conquista el altépetl existía sólo ahí donde había un tlatoani.8 Todos sus integrantes aparecen vinculados por relaciones de parentesco, lo que integra al altépetl horizontalmente, y relaciones de dependencia y subordinación, que le dota de una dimensión vertical expresada en un continuum jerarquizado,9 con diversos rangos y términos, condicionados por las esferas sociales y políticas en que se desenvuelven. Tratándose del espacio, el control vertical de los pisos ecológicos es sencillamente estratégico para cualquier elite gobernante que busque no sólo la coherencia simbólica, sino la sustentabilidad y viabilidad de su dominio.10 Así, en los cálculos del poder las aguas jugaron un papel determinante.

Es lugar común caracterizar al actual estado de Morelos por sus fértiles tierras (nutridas con las cenizas volcánicas del cercano Popocatépetl), y su red de ríos. Demos cuenta somera del entorno eco-geográfico para entender este paradisiaco “jardín”. Gisela von Wobeser lo describe en pocas líneas:

[…] tiene una extensa red natural de ríos, entre los cuales destacan como los más importantes el Ixtla y el Apatlaco, en la Cañada de Cuernavaca, y el Yautepec, llamado más adelante Verde o Higuerón, y el Cuautla, en el Plan de Amilpas. Estos ríos tienen su nacimiento en las sierras y montes situados al norte de la región y corren hacia el sur, gracias a una inclinación, primero precipitada y luego ligera, del terreno, llegando hasta los fértiles valles donde se cultiva la caña de azúcar. La parte oriental de la zona es irrigada por el río Tenango. El sistema hidrográfico, en su conjunto, pertenece a la vertiente del Pacífico, desembocando sus aguas, a través del río Amacuzac, en el río Balsas.11

Yecapixtla no está desprovisto de agua: la “Relación de Acapiztla” da cuenta de dos cuerpos de agua, origen del río Cuautla, en sus inmediaciones, así como de las abruptas barrancas de Chichiminquiahua (la “Barranca Grande”) y la barranca de Zahuatlán, cada una con sus propios afluentes de agua. “La dicha villa de Acapistla tiene muchas tierras de regadío e temporal, en ellas cogen los naturales mucho maíz e trigo, queriéndolo sembrar, e ají e frisoles y melones en algunas partes, y en algunos sujetos algodón, y en las tierras de riego lo pueden coger dos veces en el año […]”.12

Básicamente, las aguas que llegan a Yecapixtla provienen de un complejo sistema de barrancas que se desprenden de las faldas volcánicas del Popocatépetl, caso de las Barrancas de Huecahuasco, de donde bajan las aguas que alimentan a Yecapixtla, cuyo control y posesión dará lugar a largos y costosos pleitos desde el siglo XVII.13

Según las fuentes, a principios del siglo XVI con esas aguas se regaban las tierras de diversos pueblos entonces sujetos a Yecapixtla: Xochitlán, Amayuca, Xantetelco, Chalcatzingo, Amacuitlapilco, Jonacatepec, Atotonilco, Tecpa de Tetela (conocido como Tetelilla) y Tepalcingo.14 Mas toda esta región, la Tlalnagua, no es como cualquier otra: tal como plantea René Acuña, el nombre más adecuado sería Atlalnahuac, que literalmente significa “junto a la tierra irrigada”.15 El Amilpanecapan, el valle de las Amilpas al sur de Huaxtepec, es aún más claro al respecto: “tierras irrigadas”. En ambos casos sin duda se trata de un “jardín”, una tierra preciosa:

A otro día llamó Moctezuma a Cihuacóatl, y díjole: Tlacaeleltzin, también soy avisado que está un sitio muy deleitoso en Huaxtepec, donde hay peñas vivas, jardines, fuentes, rosales y árboles frutales. A esto respondió Cihuacóatl Tlacaeleltzin y dijo: Señor, es muy bien acordado que allá figuren los reyes vuestros antepasados: enviemos allá a nuestro principal mayordomo Pinotetl¸ que vea, guarde y cierre las corrientes, ojos de agua, fuentes y lagunas para el riego de las tierras […]16

Tenemos entonces que la Tlalnagua no es cualquier espacio con agua: la provincia de Pánuco por ejemplo, en la Huaxteca, es hasta hoy en día una región apreciada por sus caudales de agua, y sin embargo no es el mismo caso: la Tlalnagua es tierra donde el agua ha sido “domesticada” por decirlo así. Las obras de canalización y riego para fines agrícolas son especialmente significativas en esta región.17 El riego permitió la intensificación productiva al lograr más de una cosecha anual en la misma parcela, así como el cultivo de especies que requerían más humedad, caso del cacao, el chile y diversas hortalizas. Eso es la Tlalnagua: una cuidadosa y selectiva producción agrícola por irrigación, que permitió detonar una gran diversidad de variedades de distintas especies de legumbres, flores y hierbas, además de otros beneficios: una valiosa certidumbre de que rara vez se dispone en el medio agrario.18 Hernán Cortés fue uno de los primeros europeos que apreciaron desde su llegada esta fabulosa cualidad. En 1564, el teniente de Yecapixtla ofrece su testimonio sobre estas tierras de riego, bajo control de Yecapixtla: “[…] siembran dos veces en el año maíz en una tierra, y en la mesma tierra a vuelta de ello, y después de cogido ají y melones y camotes e frijoles e chía e otras semillas que ellos tienen, porque como es tierra de regadío no la dejan holgar”.19

Pues bien, la acción humana sobre el paisaje implicó, entre otras cosas (los amplios beneficios mencionados), control sobre el medio y poder sobre los hombres. Moctezuma, bajo consejo de Tlacaelel, está en posibilidad de ejercer poder sobre el territorio, pues es capaz de “guardar” y “cerrar” corrientes de agua como si se tratara de un sencillo grifo.

De esta forma, la orientación de los señoríos indígenas desplegados sobre aquel “jardín” irrigado que era el actual estado de Morelos seguía la orientación norte-sur, tras el cauce de los ríos. Mientras Cuauhnáhuac controlaba tierras de tres zonas ecológicas distintas (frías, templadas y calientes), Yecapixtla dominaba sobre pueblos con temperatura templada (al norte) y caliente (al sur).20 Que se haya convertido en bastión militar mexica no habrá de extrañarnos: Yecapixtla vivía de la guerra.

En general, la guerra prehispánica junto con el comercio serían los dispositivos a través de los cuales el flujo de recursos entre estos distintos pisos ecológicos podría garantizarse. En este sentido, los guerreros serían el doblete rapaz y violento de los comerciantes (los pochteca), con los que aquéllos estaban, como veremos a continuación, frecuentemente vinculados en el caso de Yecapixtla. Ciertamente, la geopolítica de los dioses en Yecapixtla nos remitirá tanto a la guerra como al comercio. Sobre ambas esferas de circulación de recursos figura el tlatoani, el gobernante que es “voz y rostro” de los pueblos, “el que habla”, el receptor de los tributos, quien acapara y redistribuye, no muy lejos del papel cósmico que la tradición asigna a los cerros. El gran cerro (que no se puede disociar de cuevas y barrancas, probables “entradas” inframundanas), es el gran receptáculo de agua, de semillas: un guardián de riquezas que vincula a la tierra con el cielo y el inframundo. 21 En esta síntesis conceptual, el cerro, axis mundi de cada uno de los asentamientos indígenas, es el gran regulador de recursos y energía vital. Como se desprende de numerosas obras,22 así como de la etnografía contemporánea,23 la montaña, los cerros y las cuevas se revelan como agentes poderosos, cercanos indudablemente a toda función gubernativa, de manera que podemos atenderlos aquí como encarnaciones del poder.24 En ese sentido no será extraño advertir que las decisiones y movimientos tanto de los gobernantes como de poblaciones enteras, revelan la voluntad y agencia de un territorio dado. En ese contexto, el cerro, tal como el árbol cósmico que figura en múltiples imágenes indígenas, bien puede ser un eje de gobierno en torno al cual todo circula. Es por ello imposible concebir el territorio indígena sin el poder que lo atraviesa.25

No olvidemos que precisamente el cerro y el agua son los elementos que sintetizan y soportan, en la cosmovisión indígena común en Mesoamérica, los asentamientos humanos, el altépetl, la generalizada unidad sociopolítica compleja en que estaban estructuradas las organizaciones sociales humanas en el espacio mesoamericano prehispánico y colonial.26 Así pues, todo altépetl es en sí una síntesis enunciativa del paisaje social, político y mitológico: alude tanto a la vida como al poder.27 De manera que toda guerra en el mundo prehispánico, en tanto movilizaba todas las fuerzas humanas y divinas de un territorio, aspiraba al control energético con que se garantizaba la vida.

El control de ese flujo cósmico va más allá de una metáfora simbólica: con la guerra se erigen señoríos, se logran cautivos, se garantiza el abasto de cuerpos, ofrendas y sangre. Como cualquier evento ritual, la guerra es capaz de alterar el estatus de la gente y los territorios, de manera que toda batalla sigue un patrón ritual en el que casi todo está predeterminado, desde el campo de batalla hasta las maneras, las armas, los colores, los contrincantes, el lugar en que cada quién lucha, etcétera.28 Muchos altépetl del hoy estado de Morelos no sólo estaban entre los que más gente enviaban a la guerra: eran productores artesanales de impresionantes trajes guerreros,29 ropajes de dioses cuyo primordial objetivo precisamente es exteriorizar los códigos de la jerarquía, afirmando reiteradamente que en toda confrontación se están jugando estatus, territorios, recursos y dioses. Las formas de la guerra en Yecapixtla estaban profundamente afianzadas al orden jerárquico que atraviesa a este altépetl pluriétnico: mientras la elite usa mantas de algodón bordado con tuchumitl, es decir “lana teñida de colores, la cual d[ic]ha lana era de conejos y liebres”, el macehual, “que es la gente común, traían mantas de [he]nequén, que es lo que hilan de el árbol que dicen maguey”. La “Relación de Acapiztla” nos da valiosos detalles del paisaje bélico de hombres-dios con que se arma la guerra en Yecapixtla:

[…] usaban por armas, ichcahuipiles, que eran como si dijésemos cotas hechas de algodón estofado, y macanas, que son a manera de espadas, encajadas en el palo unas navajas de pedernal, y rodelas de pluma; y otros peleaban con arco y flechas, y otros con hondas que tiraban piedras. Y, los que eran valientes, se ponían unas armas de pluma justas al cuerpo a manera de águilas, que la cabeza y pies del águila servía de capacete y armadura al tal indio valiente, y los demás iban desnudos, ceñidas sus mantillas de algodón o henequén por el cuerpo. Y [dicen] que por retaguardia iban los más valientes y, detrás de todos, lleva[ba]n un indio, el más valiente, el cual iba en figura de demonio, con una máscara grande y los cabellos hasta los pies como salvaje, al cual llamaban Tzitzimitl. Y éste no peleaba, hasta que veía que venían los demás de vencida: y que, luego, salía y peleaba valientemente, y se señalaba y hacía huir a los demás.30

De esta forma, para los pueblos indígenas la guerra es un espaciotiempo que actualiza el contacto y comunicación con las fuerzas divinas, donde los resultados de una acción bélica eran leídos en términos políticos y cosmogónicos. Al caer un altépetl bajo el dominio de otro, se entiende que tanto sus gobernantes como sus macehualtin se convierten en tributarios, con todo lo que ello implica: sus parcelas, recursos naturales, vías de comunicación y deidades. Desde luego, la participación de cada altépetl involucrado es desigual, de manera que los compromisos, deudas y deberes recíprocos son también variables: las relaciones de subordinación tributaria, tanto como las de intercambio recíproco, desatadas tanto con la guerra como con el comercio, nunca son homogéneas ni estables. Lo cierto es que la derrota se proyecta en el mundo: las guerras definen el estatus jerárquico de las deidades locales lo mismo que de los territorios.31

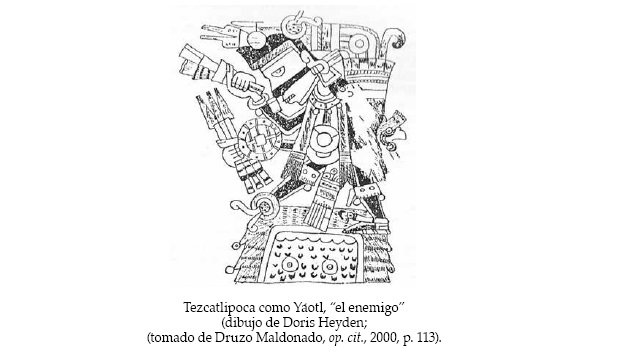

Más aún, como evento creador la guerra no sólo obliga a asumir roles específicos, también asigna y retira prerrogativas. No será extraño entonces que una de las formas que asuma Tezcatlipoca, la potencia divina responsable de las transformaciones (cuya preeminencia en Yecapixtla es de destacar), sea Yáotl, “el enemigo”, el “guerrero”. A través de él, el movimiento sagrado de la guerra, así como confirmaba la legitimidad de un estatus, podía después revertirlo, de manera que la guerra (y el caprichoso Tezcatlipoca) enseñó con mucha frecuencia que nada es eterno. Ya lo veremos: como Señor de la guerra, bajo el aspecto de Yáotl, Tezcatlipoca rige sobre victorias y derrotas.

Una tierra conquistada a sangre y agua

Ahora bien, nos encontramos con que la guerra forjó Yecapixtla. Y al decir eso debemos reconocer que ello fue en más de una forma. Su geografía ritual, tanto como su ordenamiento jerárquico, flujos y circulación de recursos y riquezas: todo estaba de alguna manera condicionado por la dinámica guerrera, como la historia misma de Yecapixtla podrá enseñarnos.

Para aproximarnos al papel geopolítico jugado por el antiguo altépetl de Yacapitztlan, demos rápido repaso histórico a la evolución de este altépetl ante la emergencia del poderío tenochca. De acuerdo con Druzo Maldonado, Yecapixtla, junto con Huaxtepec, Yauhtepec y Tepoztlán, alcanzó a librarse del ascendiente de Chalco cuando se convirtió en una entidad tributaria mexica, mediatizada por la presencia de Xochimilco.32 El poder mexica se abalanzó sobre este jardín generoso en todo tipo de frutos y plantas, por no hablar de las dos cosechas de maíz que la irrigación permitía cada año: frijoles, chía, melones, calabazas, chiles, guayabas y, por supuesto, el apreciado algodón. A partir de que México-Tenochtitlan se impuso sobre los valles de Cuauhnáhuac y Huaxtepec, será entonces que, según Torquemada, “los mexicanos comenzaron a usar ropa blanca de algodón, la cual se da mucho en aquella provincia, y se vestían de ello los monarcas de ella; de lo cual carecían estos mexicanos”.33 De cualquier forma, una vez que Tenochtitlan se liberó de la sujeción tepaneca, es que la Triple Alianza conformada entre Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan logró consolidar su dominio militar sobre la región de Cuernavaca y Huaxtepec bajo el liderazgo de Izcóatl, después de 1427.34

Ahora bien, según se desprende del Códice Mendocino, Yecapixtla tributa a la Triple Alianza gente para la guerra, de manera que sería otro pueblo guarnición.35 Es indudable que todo este territorio, tanto el Valle de las Amilpas como el de la Tlalnagua (ubicados al suroeste de Yecapixtla), estaba de alguna manera ligado a Cuauhnáhuac, cuyo ascendente tenochca era incuestionable.36 Más aún, Yecapixtla —que según Chimalpahin había dado refugio a los mexicas en 1319— guardaba amplias relaciones con el poderío mexica.37 Según Durán, el tlatoani de Yecapixtla al momento de la conquista era hijo o nieto de Tlacaelel, el poderoso consejero tenochca.38 Aunque es probable que el perfil “autónomo” de Yecapixtla se haya constituido en el marco del caos creado por la conquista española, su preminencia en toda la región está claramente vinculada al dominio ejercido desde la cuenca de México.39

Al respecto debe señalarse lo mucho que desconocemos sobre los criterios con que se determinó la cuantía, periodicidad y alcance de la tributación debida a la Triple Alianza. Esa distinta espesura simbólica y política del espacio suele escapársenos. Sin duda, como ya hemos visto, las fronteras entre las relaciones de alianza recíproca y las de la rapacidad guerrera nunca fueron demasiado claras: la guerra es un dispositivo revolvente que convierte a los derrotados en aliados que luego deben volver a ser derrotados, siendo el tributo un marcador coyuntural sumamente dinámico. De ahí que nunca esté del todo claro el grado o tipo de subordinación que numerosos pueblos indios debían mostrar ante el poder mexica. Así, por ejemplo, Cuauhnáhuac controlaba entre 20 y 25 señoríos menores o “sujetos”, todos los cuales fueron tratados como una “unidad” de trabajo y tributación por el mismo Cortés. Sin embargo, la región de Huaxtepec resulta más compleja, puesto que concentra distintas comunidades gobernadas con distinto grado de autonomía. Quizá siguiendo el ejemplo mexica, Cortés se limitó a dividir esta región (el Amilpanecapan) en cuatro unidades: Huaxtepec, Yauhtepec, Tepoztlan y Yecapixtla. Las regiones adyacentes, la Tlalnáhuac y el Cuauhtenco,40 con numerosos pueblos también y con diversos grados de autonomía en cada caso, curiosamente fueron colocados por el conquistador bajo la autoridad de Yecapixtla.41 ¿Estaba justificada esta subordinación decretada por Cortés?, ¿seguía un ejemplo prehispánico? Quizá convenga aludir aquí el papel sumamente variado que pudo haber jugado la reciprocidad en estos flujos de bienes. Como lo hace notar fray Nicolás de Witte para el caso de la Huasteca: “los pueblos de la Huasteca no tributaban a sus señores, sino tan solo daban a algunos en reconocimiento cada vez que éstos lo solicitaban, sin importar el monto ni la periodicidad”.42 Así, de acuerdo con los datos recuperados por Druzo Maldonado, los pueblos del Tlalnáhuac parecen haber gozado de diversos estatus de subordinación respecto a cada uno de los miembros de la Triple Alianza: mientras México-Tenochtitlan acaparaba la mayor parte de los tributos (algodón, maíz, frijol y chía principalmente), Tetzcoco recibía sólo de ciertos pueblos ubicados al sur del Tlalnáhuac (que nada daban a los tenochcas). Por su parte, Tlacopan recibía bastante menos.

Así, mientras Yecapixtla al parecer sólo tributaba a Tenochtitlan, un altépetl como Miacatlán debía tributar a cada uno de los tres señoríos de la Triple Alianza.43 Lo cierto es que el Códice Mendocino incluye a Yecapixtla en una lista de 26 pueblos que tributaban a Moctezuma, a principios del siglo XVI, 44 numerosas cargas de maíz, mantas de algodón y armas, además de elaborados trajes guerreros en los que se hacía gala del sofisticado arte plumario, todo lo cual se entregaba cada medio año. Sin embargo no es lo único que estas provincias tributan. Quizá uno de los tributos más valiosos que se podrían ofrendar es la vida misma: guerreros (caso de Yecapixtla).

Druzo Maldonado discute la pertinencia de una distinción planteada por Michael Smith y Frances Berdan respecto a identificar a las provincias mencionadas en el Códice Mendocino como provincias “tributarias” (38 en total), frente a aquellos pueblos no mencionados pero que participan en la defensa de una frontera estratégica, provincias cuya importancia es básicamente militar y que contribuyen con sangre al poderío mexica, las provincias “estratégicas”. 45 Evidentemente no tiene sentido una distinción tan llana. Lo que sí podemos especular aquí es que ciertos altépetl prehispánicos se encontraban en mejores condiciones que otros para participar eficazmente en la dinámica guerrera. Si se piensa en la obtención de maíz, fruta y mantas de algodón, el poder mira hacia la Tlalnagua y las Amilpas.46 En este sentido la Tlalnagua es estratégica en función de garantizar el abasto de alimentos, sobre todo tratándose de una región tan próxima al Valle de México. Hernán Cortés tampoco ignoró esa importancia económica estratégica, pero —siguiendo el ejemplo mexica— también está preocupado en defender dicha posición. De manera que sobre el entramado hidráulico que atraviesa la región, se desplegó desde el periodo prehispánico un criterio militar y su peculiar forma de priorizar los espacios.

Es así que ciertos señoríos devienen estratégicos. Yecapixtla no suele aparecer en las fuentes por sus fértiles tierras o por su gran productividad agrícola (que sin duda la tenía, si bien la mitad de sus tierras son consideradas “arenosas” y no muy aptas para la gran cantidad de frutos que podían encontrarse en otros sitios). 47 No, Yecapixtla es primordialmente apreciado por su abrupta topografía en función del cálculo militar: “[…] y si en ellas [las siete barrancas que atraviesan a Yecapixtla] se hubieran colocado puertas, el propio pueblo habría quedado bajo llave como si se tratara de una plaza amurallada”.48

Tal es la descripción que Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez ofrece en 1746. Una realidad material del espacio, que fue ampliamente aprovechada por los pueblos indios desde la época prehispánica: “Dicen que las fortalezas y lugares fuertes que éstos tenían eran y son, las dos barrancas que tienen de una parte y otra, porque, teniendo guarda en los pasos, no les podían pasar los enemigos”.49

Ciertamente Cuauhnáhuac junto con Huaxtepec, Tepoztlán y Yecapixtla se convirtieron en poderosos bastiones militares, y desde ahí los tlatoque mexicas podrían abrir y cerrar las aguas de este paradisiaco jardín. Sin embargo, el lugar de Yecapixtla es especial justamente por su posición fortificada. Recordemos que tras la derrota de Cuauhnáhuac, Tepoztlán y Huaxtepec ante las fuerzas de Cortés, el último bastión en ofrecer resistencia fue Yecapixtla: “Y en aquel mismo día también envió a decir [Sandoval] a otro gran pueblo questaba de Guaxtepeque obra de dos leguas, que se dice Acapistla, que mirasen que son buenas las paces y que no quieran guerra, y que miren y tengan en la memoria en qué han parado los escuadrones de culúasquestaban en aquel pueblo de Guaxtepeque, sino que todos han sido desbaratados […]”.50

La respuesta de Yecapixtla, según el mismo cronista, fue un desafío: “que vayan cuando quisiesen, que bien piensan tener con sus cuerpos y carnes buenas hartazgas, y sus ídolos sacrificios”. La amenaza no puede tomarse a la ligera: la gente de Chalco pide ayuda a Gonzalo de Sandoval, el capitán español enviado por Cortés, pues temen la inminente represalia de Yecapixtla, pero Sandoval duda en ir ya que aquéllos “están en gran fortaleza”. Sandoval prefiere juntarse con Cortés que está en Tetzcoco, pero uno de sus capitanes le advierte: dejar intacto Yecapixtla significa perder Chalco, con lo que se derrumba un corredor estratégico para el dominio hispano del Valle de México. Tal es el lugar geopolítico de Yecapixtla, que los señores de Chalco entienden muy bien: “[…] que no dejase de ir a aquella fortaleza […] porque los caciques de Chalco decían que si desde allí [los españoles] se volvían sin deshacer aquel poder que estaba junto en aquella fortaleza, que ansí como vean o sepan que el Sandoval vuelve a Tezcuco, que luego son sus enemigos en Chalco”.51

Chalco es sin duda el otro elemento clave en la geopolítica de Yecapixtla. No sólo por el antecedente tlacochcalca, sino también porque Chalco era un sitio estratégico en las rutas de acceso al Valle de México. México-Tenochtitlan no podría asegurar el control de dicho valle sin antes haber derrotado a Chalco, para lo cual fue preciso conquistar Yecapixtla: “Yacapitztlan se localizaba justo al sur del paso de Amecameca que conduce a la región de Chalco. Con la primera conquista de Yacapitztlan, los mexicas habían rodeado prácticamente a Chalco, estableciéndose ellos mismos en su frontera sur. El éxito de los mexicas en Yacapitztlan y posteriormente en Chalco, se apoyaba en gran parte de las simpatías que compartían con la nobleza tlacochcalca en ambos lugares”. 52

Teniendo el dominio sobre Yecapixtla y Chalco, se garantizaba el control sobre un formidable corredor (el paso de Amecameca) que conectaba al Valle de México con las tierras hoy morelenses.53 Cortés también entendía que México-Tenochtitlan no podría ser sitiado si antes no se derrotaba aquella guarnición fortificada entre barrancas, ubicada al sur del Ajusco. Las siete barrancas de Yecapixtla (cuya profundidad puede alcanzar 60 metros) ofrecen un resguardo inmejorable: además de manantiales donde fluye el agua fresca proveniente de los volcanes, pueden contener alimentos, por no hablar de los aclamiles, una especie de “balcones” a mitad de profundidad de las barrancas que servían de refugio toda vez que la población se veía amenazada.54 A diferencia de cualquier pueblo de la Tlalnagua, el acceso a Yecapixtla es peculiarmente difícil. El relato de Bernal Díaz del Castillo sobre el ataque a Yecapixtla es célebre: apenas se acerca Gonzalo de Sandoval a Yecapixtla, “comenzaron a tirar vara y flecha y piedra con hondas, y fue tanta como granizo, que le hirieron tres caballos y muchos soldados, sin poderles hacer cosa ni daño ninguno”.

Y hecho esto, luego se suben entre sus riscos y fortalezas, y desde allí les daban voces y gritas y silbos, y tañían sus caracoles y atabales. […] Por manera que se apercibe el Sandoval de arte quél y todos sus soldados y escopeteros y ballesteros les comenzaron a entrar y subir, y puesto que recibieron en aquella subida muchas heridas, y al mismo capitán le descalabraron otra vez y le hirieron muchos amigos, todavía les entró en el pueblo, donde se les hizo mucho daño […]55

Mexicas y yecapixtecas, tras el ataque, se refugian una vez más en las barrancas: “aquellos guerreros mejicanos que allí estaban, por se defender se vinieron por unos riscos abajo cerca del pueblo, y como había muchos dellos heridos de los que se venían a esconder en aquella quebrada e arroyo, y se desangraban, venía el agua algo turbia de sangre […]”. Más allá de esta famosa anécdota, si es o no exagerada, queda claro que las barrancas ofrecen refugio e incluso recuperación de fuerzas.56 Se entiende que Cortés se haya empeñado en asegurar su señorío sobre estos altépetl, aprovechando la ignorancia del rey sobre la geopolítica del Nuevo Mundo. Cuernavaca (Cuauhnáhuac), Huaxtepec y Yecapixtla serán los tres señoríos que en principio el conquistador quiso reservarse como feudo personal en la región, y por cuya merced peleará ante el emperador. Lo que Cortés no advierte es la dimensión cosmológica del espacio que ha conquistado.

Yecapixtla en la geopolítica de los dioses

Merced a un prolongado contacto interétnico, el mundo mesoamericano logró forjar cierta estabilidad en los códigos con que el poder se enunciaba, haciendo inteligible el mundo. La geografía de Yecapixtla nos devuelve inevitablemente al esquema cerro-agua, el eje del poder, control y regulación sobre la vida que atraviesa a todo altépetl. Yecapixtla no sólo está flanqueado por dos profundas barrancas, cada una con su propia corriente de agua y un “ojo de agua” (las que hasta en nuestros días dan lugar a numerosas referencias míticas). Una de las corrientes “se sume y responde bien abajo en la misma barranca”.57 Antes de que el agua se sumerja en un paisaje inframundano, la misma “Relación de Acapiztla” nos dice cómo era atajada el agua, y llevada a la plaza del “tianguez” (que luego fue acaparada por el monasterio agustino). Yecapixtla también está resguardada por un “par de cerrillos”, y en la “Relación…” se habla de dos cerros, el Quauhtepeque y Texcala: el “cerro del águila” y “peñascos”.58

Por su parte, Druzo Maldonado se detiene en un grupo de cerros que hasta la fecha siguen guardando un significado especial: el Cerro Jumiltepec, el Yoteco y el Tlalamac. En el primer caso se trata de un cerro dividido en dos partes, puesto que según la tradición oral “una serpiente de agua” lo partió en dos59 (de manera análoga al complejo mitológico del Cerro Quebrado).60 Hoy en día este cerro dual alberga un importante santuario dedicado a la Virgen de los Milagros. 61

Por otro lado, la “Relación…” registra un importante santuario donde se rendía culto al numen de Yecapixtla, el poderoso Yaotzin-Titlacahuan (“el enemigo”, “del que somos sus esclavos”, según las traducciones más habituales), 62 que se ubicaba sobre un gran templo. Druzo Maldonado, siguiendo a Rafael Gutiérrez, especula que la ubicación de ese gran templo podría corresponder a donde hoy en día se localiza el gran templo agustino. No es difícil que así sea, pues la “Relación…” añade más elementos a la geografía ritual de Yecapixtla: “[…] al tiempo que quería llover, le sacrificaban [a Yaotzin- Titlacahuan] muchachos, hijos de esclavos presos de la guerra, y éstos eran cada un año: uno, en un cerro, y otro, en otro. Y los abrían vivos, y les sacaban el corazón y la sangre y se la ofrecían allí, pidiéndole agua y que lloviese”.63

Dos cerros que bien pueden ser el Yoteco y el Tlalamac, como el mismo Druzo Maldonado propone. Después de todo, la tradición oral refiere que la ubicación original de Yecapixtla era justamente en el Cerro Yoteco, “ahí estaba el pueblo”,64 lo que nos remite a la profunda alteración cosmológica y política del paisaje de Yecapixtla detonada por las congregaciones del siglo XVI, cuando se yuxtapuso una nueva territorialidad desde el poder. No obstante, la memoria pervive merced al territorio anclado en el culto a los cerros y las potencias divinas ahí asentadas. Todo esto nos lleva a preguntarnos sobre el misterioso Yaotzin-Titlacahuan.

Sahagún nos dice: “[…] Tezcatlipoca, por otro nombre Titlacauan, y por otro Yáotl […]”.65 Recordemos que fue Tezcatlipoca quien, según Chimalpahin, agujereó las narices de los habitantes del lugar, dando origen al nombre de Yacapitztlan, mientras dejó sin lluvias a la gente de Chalco, a los que abandonaba para asentarse en Yecapixtla.66 Scott O’Mack, en un excelente estudio, advierte el origen étnico de este culto, que vincula con la migración tlacochcalca desde la región de Chalco. Ahí el autor demuestra que “agujerar” la nariz alude al rito mediante el cual los gobernantes asumen el cargo de tlatoani. El mítico fundador de Yecapixtla de quien habla Chimalpahin, el teomama Quetzalcanautli, “Pato de pluma verde” (que, según O’Mack, no es sino la traducción errónea hecha por Chimalpahin de un extraño glifo en el que debió leer “Yacapitzaoac”, nombre de un pato “de nariz afilada”), que al serle atravesada la nariz como según cuenta la crónica, fue convertido en tlatoani de Yecapixtla y en representante de Tezcatlipoca.67 La nariz afilada, es decir agujereada por jade o metal (como el mismo Chimalpahin explica), sería pues el atributo que diera nombre a Yacapitztlan, el gesto ritual con que Tezcatlipoca inviste a los nuevos gobernantes. Más adelante volveremos sobre este punto, el del mítico fundador Yacapitzaoac.

Por ahora reconozcamos que Tezcatlipoca es una divinidad compleja: la divinidad cruel y burlona, señor de la oscuridad que los misioneros identificaron plenamente con el Demonio, es el señor del espejo de humo, artífice de las transformaciones.68 El humo que lo caracteriza bien puede aludir a todo aquello cuya forma está en proceso de cambio, que se desdobla e invierte. Pues bien, tal parece que el antiguo altépetl de Yecapixtla (y a juzgar por lo que dice Durán, los pueblos del Marquesado) 69 está enteramente volcado al culto de esta potencia divina.

Lo confirma fray Juan de Grijalva, quien describe a fray Jorge de Ávila retornando a Yecapixtla en 1535, poco después de haber convertido a muchos indios ahí, y de haber erigido una casa agustina. Según detalla el cronista agustino, el “Demonio rabioso” aprovechó la ausencia de los agustinos y “habló con los principales” de la región. “Entre los que habló fue a uno del pueblo de Yacapixtlan, con quien pudo tanto que se determinó a dejar la fe, y volverse al demonio”. Cuando el fraile llega, encuentra al cacique y a todo el pueblo celebrando la fiesta de Tóxcatl:

Iba el Padre fray Jorge de Ávila (bien seguro de hallar novedad en el pueblo) a decirles misa el domingo, llegó el sábado […]. Luego a la entrada del pueblo echó menos a la gente que otras veces le salía a recibir: llegó a la iglesia a hacer oración y hallóla toda maltratada y sin barrer, cosa que sintió mucho y le causó gran novedad: salió al patio por ver si hallaba quien le supiese dar razón de la gente, y oyó un gran mitote, que es un baile entre los indios con que celebran sus pascuas y mayores regocijos: fuese adonde oyó el ruido y encontróse entre otros con un sacristán de los suyos, y preguntando la causa de aquel baile y de no haber aderezado la iglesia aquel día, respondió, que estaba todo el pueblo haciendo la fiesta del ídolo Texcotl, porque ya no quería el principal que fuesen cristianos, ni acudiesen a la iglesia, ni siguiesen la doctrina de los frailes […] 70

La inmensa mayoría de las fuentes, como demuestra Olivier, afirma que en la veintena de Tóxcatl (fiesta ritual celebrada a finales de abril y principios de mayo) es la ocasión ritual donde se celebraba principalmente a Tezcatlipoca.71 Por otra parte, fray Diego Durán ofrece una definición sugerente sobre el sentido de Tóxcatl: “cosa seca”. De manera que según uno de los indios le explicó, en esa época le suplicaban a Tezcatlipoca que les enviara la lluvia, pues todos se estaban “secando de sed”.72 Son numerosos los ejemplos que lo vinculan con la sequía (no olvidemos que según Chimalpahin, Tezcatlipoca castigaba a la gente de Chalco con la sequía), mas por lo que respecta a los fines del artículo quisiera llamar la atención sobre el vínculo existente entre Tóxcatl y el poder gobernante (sobre el cual, habremos de entender, recae la responsabilidad del retorno de las lluvias), toda vez que el tlatoani viste su piel. Ciertamente Tóxcatl alude a una de las manifestaciones de Tezcatlipoca, Señor de las transformaciones, que en este caso revitaliza al mundo una vez que devuelve las lluvias, haciendo retornar los brotes tiernos tras el previo desecamiento (tal sería el sentido de la siguiente fiesta, la sexta veintena llamada Etzalcualiztli, la fiesta de las primeras lluvias y la ingestión de los brotes tiernos).

Ahora bien, tenemos que la veintena de Tóxcatl no es la única que vincula a Yecapixtla con Tezcatlipoca. Como veremos, otro aspecto —de los múltiples que presenta el Señor del Espejo— es el de las transformaciones vinculadas con la guerra, el sacrificio, la muerte revitalizadora y el ejercicio del poder. No será extraño, entonces, encontrar que en la fiesta de los guerreros de Yecapixtla, vuelva a aparecer Tezcatlipoca.

Tal como informa la “Relación de Acapiztla”, una de las fiestas más importantes es Panquetzaliztli: “Y que, asimismo, cada un año les mandaba el Demonio [Yaotzin Titlacahua], y ellos lo tenían de costumbre, de hacer una fiesta, que le llamaban Panquetzaliztli por cierta cuenta que ellos tenían”.73 Sahagún, por otro lado, ubica dicha fiesta en el decimoquinto mes, es decir del 9 al 20 de noviembre. 74 Considerando que Sahagún utiliza el calendario juliano, tenemos que la fiesta de Panquetzaliztli debió celebrarse a finales de octubre y principios de noviembre, de acuerdo con nuestro calendario gregoriano. Evidentemente se trata de una fiesta guerrera: Panquetzaliztli, “izamiento de banderas” tenía un sentido análogo con los mexicas, que celebraban a Huitzilopochtli en esos mismos días.75 Será también la ocasión en que la elite indígena de Yecapixtla incorpore al dios, devorándolo ritualmente:

Y cuando venía a caer [la fiesta de Panquetzaliztli], la celebraban, para lo cual tenían un indio guardado, de los que prendían en la guerra o comprado, al cual le sacrificaban allí delante del ídolo [Yaotzin Titlacahua], y le abrían por medio, vivo, y le sacrificaban, digo, ofrecían el corazón y sangre. Y el cuerpo lo llevaban y cocían, y hacían un muy solemne convite con él a los principales de la comarca que convidaban para ello. Porque era, a su modo, como a nosotros una pascua muy solemne.76

Tenemos así que las víctimas sacrificiales de las que nos habla la “Relación…” encarnan precisamente uno de los aspectos de Tezcatlipoca, el de la ferocidad guerrera (que si bien acudía al cuerpo de un guerrero podía también ser asumido por un esclavo). De hecho, no es difícil hallar los vasos comunicantes que vinculan esta fiesta guerrera con la de Tóxcatl. En ésta se actualiza el mito en que Tezcatlipoca manda a su mensajero a capturar los músicos que viven con el Sol: el sonido de la flauta estará desde entonces estrechamente relacionado con Tezcatlipoca, al punto de convertirse su sonido en un detonador del sacrificio, y más aún del sacrificio guerrero. 77 Tóxcatl, que probablemente solía pasearse por los caseríos de Yecapixtla tocando la flauta, es pues una encarnación de Tezcatlipoca, por lo cual debía ser espléndidamente tratado y agasajado.

Durante la fiesta, este representante (un ixiptla, un “remplazo78”) va vestido de guerrero (yáotl) en su ascenso al gran templo, cuyo sacrificio y muerte, según propone Eduard Seler, describiría el ciclo solar.79 Por ahora tengamos en cuenta la evidente relación de Tóxcatl con el Sol, la guerra y el inframundo. Su fiesta de hecho es una continuación de las fiestas de Tlacaxipehualiztli, de los guerreros, y de Tozoztli, de los agricultores, después de las cuales viene Tóxcatl, como “la fiesta del rey”, según Graulich.80 Es en esta fiesta que el tlatoani de Yecapixtla sacrificaría al ixiptla de Tezcatlipoca y lo “encarnaría”.

Si Tóxcatl hace un ascenso al Sol, “sus atavíos guerreros se explican fácilmente, con los combatientes que morían sobre la piedra de sacrificio destinados a alcanzar la morada del astro del día”.81 Nadie más que un guerrero podría encarnar convenientemente a Tezcatlipoca, lo que coloca a Yecapixtla en una vocación cosmogónica claramente relacionada con la guerra. Como advierte Motolinía, el tlatoani se fundía en esta piel-guerrera a fin de renovar el cosmos: “Guardaban alguno de los presos en la guerra que fuese señor o persona principal, y a aquél desollaban para vestir de él, el gran señor de México, Moteuhçoma […]”.82

El “esclavo” del que habla Durán no es sino un cautivo de guerra destinado a ser sacrificado por el tlatoani, quien lo denominaba “su dios bienamado” (itlazoteouh).83 Como la “Relación de Acapiztla” y otras fuentes indican, para estas fiestas podrían utilizarse también “esclavos” comprados en el mercado, mas lo ideal en el caso de Tezcatlipoca era utilizar a un cautivo de guerra para encarnarlo en Tóxcatl: “mataban a uno si le había de guerra, y si no, esclavo […]”.84 Ya volveremos con este desplazamiento hacia los esclavos. Por ahora dejemos asentado que los mercaderes, los pochtecas, que como sabemos permanecían estrechamente vinculados a las actividades guerreras, también estaban interesados en rendir homenaje y mantener una buena relación con Tezcatlipoca por conducto de Tóxcatl. Con base en Durán, y apoyándose en el Códice Florentino, Guilhem Olivier sintetiza: “Por ello es importante señalar que en Tóxcatl los guerreros, al escuchar la música emitida por la ‘imagen’ del dios, oraban para pedir a los dioses el favor de capturar enemigos en el campo de batalla […]. Cuando volvían de una campaña victoriosa, los soldados, así como los mercaderes que habían realizado proezas militares, eran recibidos con sonido de flautas e incensados por los sacerdotes […]”.85

A través del sacrificio, “sería al propio rey a quien ejecutarían ritualmente”. Michel Graulich así lo entiende (y estamos de acuerdo con él): “[…] en los ritos mexicanos, el sacrificante que “mata” (es decir, hace sacrificar) a una víctima humana llega así a ‘mirar de frente al gran dios Huitzilopochtli’. Es uno de los elementos que me llevan a creer que la víctima es un sustituto del sacrificante, que ella muere en su lugar, que él ofrece su vida por medio de ella”.86

El tlatoani de Yecapixtla vestiría las pieles de Tezcatlipoca, encarnando así el mismo poder regulatorio sobre las aguas y la guerra. En tanto que guarnición militar mexica, Yecapixtla reservaba una importante función ritual a sus elites gobernantes (se entiende que haya sido el “cacique” de Yecapixtla quien primero ejerciera resistencia a los misioneros agustinos). De hecho, es la eficacia militar, ritual y cosmogónica lo que legitima al tlatoani. La opulencia en que vive la elite indígena sólo es un rasgo de congruencia entre la legitimidad de su estatus y su poder, lo cual les obliga a distribuir las riquezas entre el resto de la población: he ahí la importancia vital de que el altépetl tuviera control sobre distintos nichos ecológicos a fin de garantizar no sólo el abasto, sino el acceso a productos y alimentos variados. Se entiende que Yecapixtla ejerciera control sobre la Tlalnagua, el estratégico jardín de donde se pueden obtener variados productos y, claro, desde donde se puede controlar “el glifo del agua”. Después de todo, Tezcatlipoca da y quita la lluvia. Al respecto una lámina del Códice Borgia es elocuente:

Se trata nada menos que de Tezcatlipoca vestido como guerrero, en su advocación de Yáotl, “el enemigo”, y según descripción de Doris Heyden, está “encima de un cerro lleno de agua, que lo relaciona con la agricultura y la fertilidad”.87 He ahí el control divino con que se regula aquel jardín irrigado. El tlatoani, en tanto que innegable figura de poder, sería quien por medio de este control político regula la circulación del agua, las tierras, la fuerza vital de los hombres y las mercaderías. Los pochtecas, en este sentido, son actores políticos de primer orden, concentrando en el tianquiztla de Yecapixtla la evidencia material de esta sujeción política. Se entiende que en Yecapixtla, una plaza militar indudablemente, opere como un centro de la actividad comercial regional. Después de todo, no podemos olvidar que uno de los dioses de los mercaderes era justamente Yacapitzaoac o Yacapitzaotl,88 uno de los hermanos del dios Yacatecutli con el que está vinculado el topónimo de Yecapixtla.89

Como dios de los mercaderes, su asociación con Tezcatlipoca quizá tenga que ver con su facultad para otorgar (y quitar) riquezas.90 Lo cierto es que en el sitio en que estaba el mercado prehispánico de Yecapixtla (donde se encuentra hasta la fecha), también estaba el gobierno: la “plaza Tecpan” (el lugar del teuctli, el lugar de los señores gobernantes). Tal es la denominación que recibe ese antiguo barrio (el espacio donde hoy en día se ubica el tianguis), según se afirma en un documento de 1633 que sugiere la ubicación del gobierno prehispánico, y la razón que llevó a los agustinos a construir su imponente monasterio a un costado (muy probablemente, sobre los restos del templo dedicado a Yaotzin Titlacahuan).91

Lo mismo podría decirse del Cuauhtenco, la región norteña conformada por los altépetl de Totolapa, Atlatlauhca y Tlayacapan, donde según la “Relación de Totolapan y su partido”: “Adoraban al Demonio, el cual tomaba muchas formas y figuras”, descripción que Maldonado, no sin razón, asocia con Tezcatlipoca.92 Además de constituir otro bastión militar consagrado a la guerra contra Chalco, Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula (casi los mismos pueblos con los que peleaba Yecapixtla), la provincia de Quautenco también se destacaba por sus grandes ferias regionales y su intensa actividad comercial, donde según Gerhard se intercambiaban productos de “tierra caliente” por los de la cuenca de México.93 Scott O’Mack, con base en lo afirmado por Sanders, refiere esa región simbiótica del centro de México, caracterizada por el intercambio de productos entre las tierras frías, templadas y calientes, en este caso entre el Valle de México y los valles de las Amilpas y la Tlalnagua, a través de una línea que conforma una zona de transición climática, que es justo donde se ubica Yecapixtla, cuya población es “intermediaria de las rutas de intercambio comercial que las enlazan”. Ambas regiones, densamente pobladas y con un elevado excedente de productos agrícolas (merced a sus respectivos sistemas de irrigación), fueron capaces de sostener un alto nivel de intercambio comercial. El mismo Sanders ofrece a Yecapixtla como ejemplo de esos centros estratégicos de intercambio comercial, en lo que O’Mack lo sigue:

[…] la ubicación de Yacapitztlan en la frontera entre la tierra fría y la templada e inmediatamente al sur del paso de Amecameca, era probablemente un elemento determinante de la función económica de esa ciudad-estado durante el Posclásico Tardío. Supone que esta función debe haber sido la de un centro mercantil principal que trasladaba las cosechas de la tierra templada hacia el norte, a la cuenca de México.94

Como demuestra Druzo Maldonado, existe una correlación entre los grandes mercados-santuario y el culto a Tezcatlipoca, todos los cuales apuntan a una intensa vocación guerrera a la que los tlatoque estaban consagrados: “En suma, los datos referidos apuntan que poco antes de la conquista española, además de Tetzcoco, uno de los tres centros de poder de la Triple Alianza, había un enclave de mercados- santuarios, en una amplia región del Altiplano Central, donde Tezcatlipoca recibía culto: Chalco, provincia de Quauhtenco (Totolapan, Tlayacapan y Atlatlauhcan), Yacapichtlan y Atlixco (Tianquizmanalco, al norte de Atlixco)”.95

Tal es la ubicación geopolítica de Yecapixtla: entre el control de las tierras irrigadas del Tlalnauac y la guerra-comercio que, junto con los pueblos del Cuauhtenco, practicaba al oriente, a través de ese corredor de pueblos de guerreros y comerciantes (que evidentemente incluían a Chalco-Amecameca) dominados por el culto a Tezcatlipoca, con los que se realizaban las famosas “Guerras floridas”: la ubicación de Yecapixtla también favorecía el paso por el oriente (vía Amayuca) hacia el Valle poblano-tlaxcalteca donde se encontraban los altépetl de Atlixco, Tianguizmanalco, Huejotzingo y Tlaxcala.

En ese eje de pueblos guerreros y mercantiles Yecapixtla se destaca por el tutelaje, que habría encontrado desde su fundación, del dios Yacatecutli (según dice Chimalpahin, por voluntad de Tezcatlipoca), tal como concluye Scott O’Mack: “su dios patrono vino a personalizar el bien más importante de su ciudad-estado: su ubicación”.96 Por eso no deja de llamar la atención que hasta nuestros días el “gran mercado” de Yecapixtla se realice el último jueves de octubre, en los días que se festejaba Panquetzaliztli y que la evangelización agustina hizo coincidir con la Fiesta de Todos Santos. En Yecapixtla: “El mercado era semanal y en el último jueves de octubre se hacía el gran mercado o tianguis grande, en el que se vendía y compraban los productos necesarios para la celebración de la festividad de los muertos; los padres agustinos recrearon esta festividad como parte del proceso de evangelización”.97

Los riesgos de encarnar el poder

Circulación de productos, redistribución de riquezas, flujo de energía vital contenida en el territorio. Tales son entre otras, las funciones sociales, políticas y económicas del tlatoani.98 Los entrañables vínculos entre las deidades prehispánicas y los especialistas religiosos, gobernantes y dignatarios es clara. Como varios autores han destacado, los individuos son aprehendidos dentro de un sistema clasificatorio capaz de compenetrar los mundos divinos con los humanos (como lo hace el tlatoani de Yecapixtla, un “hombre-dios” encarnando a Tezcatlipoca durante la fiesta de Tóxcatl), de manera que la conducta individual y colectiva está rigurosamente pautada y aprehendida en estos términos.99 En este sentido, los códigos con que se enuncia la autoridad y la jerarquía aluden a una función social específica: mientras más se perfilaba un rango, más se impone sobre el sujeto que lo detenta con una conducta precisa.100 De él se exige congruencia con el rango que ostenta, y si acaso rompiera con los códigos mediante los que se le controla —ya sea que evada alguna responsabilidad, transgreda una norma u olvide su función redistributiva—, será Tezcatlipoca quien lo deponga. De ahí que en el discurso que los especialistas religiosos dirigían justamente a esta divinidad, durante el rito de paso para investir a un nuevo tlatoani, se enfatiza el control sobre su persona: el nuevo tlatoani “ha de ser imagen y sustituto de los señores y gobernadores que ya pasaron de esta vida”.101 Diríamos que se trata de un ixiptla, un dios-vivo, portador de la agencia de los ancestros, los muertos (que son precisamente los que retuvieron su culto a través de la Fiesta de Todos Santos). Por supuesto, esta dimensión cósmica del poder, dio lugar a luchas por el mérito y prestigio de convertirse en la encarnación humana de esos entes humanos y divinos que ya pasaron. Todo tlatoani ha debido acudir a los cerros-cuevas para ascender a los cielos y descender al inframundo para poder gobernar, y ajustarse al rol divino que se espera de él. De lo contrario Tezcatlipoca, la deidad responsable de invertir el estatus de los hombres, la deidad merced a la cual se obtuvo el cargo de tlatoani, puede volver a intervenir: invertir el estatus de un mal gobernante y deslegitimarlo.102

Significativamente, un “esclavo”, tlacohtli, un “medio-hombre”, alguien que no es “algo definitivo ni concluido”,103 dada su condición liminal y ambigua, goza del favor de Tezcatlipoca: la deidad es como él y no puede invertir su condición de ninguna forma. El tlacohtli está justamente indefinido e inacabado como Tezcatlipoca mismo, rasgo que se manifiesta en su pie amputado. Esta veleidosa potencia divina convirtió a los tlacohtin en su juguete, energéticamente comprometidos con alguien más al que le deben trabajo y servicios. No son mayecautin (“esclavos” o “terrazgueros” a plena disposición de los teteuctin o señores), ni macehualtin, la gente común y corriente, sino portadores de una condición ambigua que puede ser peligrosa. En consecuencia, ofender a un tlacohtli podría desencadenar la inversión del estatus de los demás, de manera que en ciertas ocasiones, como fuerza perturbadora del orden, el tlacohtli debía ser respetado y temido. En consecuencia, el esclavo bien puede convertirse en imagen (ixiptla) del Señor del Espejo. El tlacohtli, en su contradictoria incompletud, encarna la trasgresión misma, el tlacolli (el “pecado”) que caracteriza y del que es dueño Tezcatlipoca.

La del esclavo o tlacohtli es una condición análoga a la de Tóxcatl, una manifestación más de Tezcatlipoca. Señor de lo que está en proceso de cambio, de lo que se transforma, es también maestro de los “hechiceros”, los naguales. A Tóxcatl se le honra con riquezas y presentes en plazas militares-mercado como Yecapixtla justamente porque es extremadamente peligroso: él es de “cuyos esclavos y siervos somos” tal como traduce Torquemada el término titlacahuan.104 En virtud de regir sobre la noche y lo oscuro, lo difuso, sabe secretos, conoce toda trasgresión, “pecados”, pues tal es su dominio, y castiga con la inversión del orden si no es reconfortado. En relación con él, todos los hombres son tributarios, macehuales. El que ignora esa condición subordinada, aquel que no entiende el papel relacional de toda jerarquía, y desvincula los privilegios del trabajo en el gobierno, corre un enorme riesgo: si era rico, será hundido en la pobreza, es decir en la soledad y la miseria.105 Quien lo honra, podrá ser colmado de riquezas: sin duda, los habitantes de Yecapixtla tenían muy en cuenta que su “suerte” estaba en manos de una caprichosa arbitrariedad que toma lo que le apetece, jugando con los seres humanos.106

Al respecto cobra relevancia la leyenda que hasta la fecha circula en Yecapixtla, sobre un tal Agustín Lorenzo, un “charro” armado de carrilleras y pistola, cuya fama aún se recuerda. Se supone que Agustín Lorenzo es “hijo del Diablo”: “me siento en Yecapixtla” dice, y tiene su guarida justamente en el Cerro Yoteco (el sitio originario donde se cree que estaba Yecapixtla), en lo que hoy la tradición oral conoce como la “Cueva del Diablo”. De este personaje se dice que “robaba a los ricos para dar a los pobres”. Independientemente de cualquier nexo con la leyenda medieval de Robin Hood, inevitablemente nos remite no sólo al papel redistributivo de las riquezas (que apuntamos aquí como una de las funciones privilegiadas de las antiguas figuras de poder), sino también a la capacidad divina de invertir el estatus de las personas. No sería extraño que aquel dios de la oscuridad, el poderoso Tezcatlipoca-Titlacahuan-Yaotzin, capaz de volver ricos a los pobres y pobres a los ricos, se haya convertido en un avatar del Diablo con traje de charro. La difusión del “charro negro” en la tradición oral mexicana quizá deba su amplitud y arraigo a aquel complejo cosmogónico.107

Según se cuenta, Agustín Lorenzo “sale de noche” sobre su caballo, precisamente de una de las barrancas, la Barranca de las Ánimas, de la cual se ve salir humo cuando él está cerca, a decir de los propios moradores de Yecapixtla. ¿Acaso algún vestigio del Espejo humeante? No podríamos establecer una correlación lineal entre uno y otro personaje, pero aquí podemos entrever la posibilidad de que muchas de las funciones políticas, económicas y rituales de las figuras de poder prehispánicas de Yecapixtla se hayan transfigurado en leyendas semejantes, ante la desaparición de aquella elite gobernante en el curso del régimen colonial. ¿Qué fue del control estratégico de los recursos, función primordial de las figuras de poder gobernantes? Buscar una respuesta nos conduce al lento proceso de desmantelamiento del orden político indígena y al reordenamiento geopolítico en Yecapixtla durante el régimen colonial.

Es preciso poner atención, entonces, en los recursos a disposición de la elite gobernante frente a este reordenamiento. Las relaciones de parentesco, las alianzas que la poligamia hace posible, ponían energía humana a disposición de los gobernantes, de manera que aquel tlatoani, con amplias redes de parentesco tras de sí, era percibido como un hombre rico. De esta forma Yecapixtla se insertaba en amplias redes político-familiares sobre vastas áreas como el Valle de Chalco-Amecameca, donde vínculos de parentesco podrían activarse en un momento dado y rescatar a un tlatoani en problemas.108

El individuo sólo es valorado si está integrado a las redes de parentesco y membresía étnico-territorial. De esta forma, un pilli podía tejer diversos nexos de parentesco directos con sus macehuales, al tiempo que estos últimos encontrarían conveniente emparentar con una potencia divina, como señalamos páginas atrás, especialmente si se trata de una divinidad como Tezcatlipoca: ya durante el régimen colonial, el Santo Oficio de la Inquisición emprendió un proceso en contra de algunas familias de principales que a mediados del siglo XVI dieron sus hijas a un hombre llamado Andrés Mixcóatl, un “hombre-dios” que encarnaba a Tezcatlipoca (tal como sucedía en la fiesta de Tóxcatl), para tener descendencia de él luego de sacrificarlo.109

La elite gobernante de toda esta región se encontraba fuertemente comprometida en el culto a Tezcatlipoca: recordemos cómo hacia 1540 Zumárraga inició otro proceso en contra de don Pedro Cecatl, cacique de Totolapa, y su hermano don Anton, bajo los cargos de idolatría, concubinato y enemigos de la fe. La investigación emprendida por Zumárraga condujo al mayor hallazgo de idolatría en la región de Chalco-Ocuituco. Pese a que don Pedro se había evangelizado en Yecapixtla, se descubre que hasta hacía poco tiempo aún rendía culto y ofrendaba a Tezcatlipoca (1534).110 Evidentemente, resultaba prioritario para todo tlatoani o teuctli preservar su congruencia simbólica, como un eje capaz de articular parentesco y territorio. Por ello el tlatoani no puede ser entendido como un individuo. Toda su conducta está cuidadosamente predeterminada, y sus apariciones públicas y rituales no tienen otro sentido que el preservar su diferencia con el resto de los seres humanos. La “Relación de Acapiztla” nos describe el tratamiento que su tlatoani recibía:

El señor que tenían, que los gobernaba, no salía en pú[bli]co sino pocas veces, y, ésas, que no lo veían sino los que iban con él. Y que, para el castigo de los delitos, tenían dos principales como jueces, a quien acudían con los pleitos y diferencias, y estos determinaban la causa y luego daban noticia al señor de lo que habían determinado; [y] aunque fuese negocio de muerte, el señor lo daba luego por bueno.111

Ello nos explica por qué, a pesar de la hostilidad que los pueblos indios pudieran sentir hacia los funcionarios reales, podrían asumirse como entusiastas partidarios del monarca: el rey de España pudo asumirse en los mismos códigos en que se ubicaba al Huey Tlatoani. En la lejana Europa era una personalidad sustraída de la vista común, manteniéndose abstracta.112 Sin embargo, los señores étnicos de Yecapixtla no pudieron mantener la congruencia simbólica que se les exigía. Aparentemente, el dispositivo guerrero con que se reconfiguró el espacio mesoamericano hizo posible que el dominio español pudiera ser asimilado y entendido, en tanto se montó bajo las directrices de la guerra, pese a la enorme exterioridad de sus formas. El hecho de que a cada victoria de Cortés siguiera la aceptación de la subordinación a la Corona indica que los hechos de armas hacían florecer siempre un nuevo orden, uno que revitalizaba al mundo. En la guerra de conquista por Cortés quizá debamos reconocer una guerra florida más. Al respecto, Jorge Klor de Alva subraya la colonial a su lógica cultural “pluralista”, empleando fórmulas de continuidad que contrastaban claramente con el discurso exclusivista de los europeos, partidarios de la discontinuidad.113

Sin embargo, pese a esta asimilación del dominio español a tantas otras guerras de conquista, se dio entrada a un mundo en que las guerras entre los indios habrían desaparecido: la pax hispanica. No es difícil imaginar el trastorno que significó el ocaso de los guerreros para Yecapixtla y su compleja trama territorial.114 La llegada de un dios único trastornó las relaciones interjerárquicas que circulaban al interior de los territorios y los grupos de parentesco: a la geopolítica de los dioses en que se incrustaba la territorialidad de Yecapixtla, siguió una geopolítica monoteísta.

¿Cómo es eso? Si Tezcatlipoca y sus múltiples advocaciones divinas115 soportaba un permanente flujo entre recursos, poder y territorios, la reducción a loUno en materia divina tendría su correlato en las territorialidades. La congregación de pueblos emprendida por la Corona consagró un centro del poder, y a éste buscó reducirlo todo: aquellos territorios con “diversos grados de autonomía”, con una compleja trama de relaciones de dependencia, subordinación o reciprocidad, variables en cada caso, se homologaron entre sí, y sus vínculos interjerárquicos se estandarizaron en el patrón unilineal de “cabecera-sujeto”. Por supuesto, los territorios de Yecapixtla y la Tlalnagua (es decir, la elite respectiva) ofrecieron resistencia, pero —como su historia colonial permite entrever—, no siempre tuvieron la misma eficacia.

Eventualmente, un principio ordenador del espacio (en realidad un principio administrativo) congeló aquellos territorios dinamizados por la guerra. Cierto, el fundo legal con que la Corona dotó de tierras a los pueblos indios permitiría la pervivencia de la territorialidad tradicional, mas al hacerlo la insertó en una lógica cartesiana atenta a fronteras, derechos de propiedad y mojoneras, lógica mercantil y soberana que tantos problemas dará a los pueblos indios coloniales en su búsqueda por recuperar el control y regulación jerárquica de los recursos.116 La versatilidad con que Tezcatlipoca dinamizaba el cosmos desapareció tras el rigor del documento escrito.

Yecapixtla perderá su ascendente sobre la Tlalnagua mientras se asienta la pax hispánica en el curso del siglo XVI. La administración de justicia habría de reducir aquel mosaico de territorialidades al derecho monárquico soberano. Será entonces que sobre ese paisaje mítico- político de Yecapixtla, dotado de espesura y verticalidad, se imponga un territorio, cuyos límites y bordes cada vez habrán de estar más fijos y encapsulados. Sin embargo, algo de aquel poderoso principio transformador pudo haber sobrevivido. Quizá aquel terrible poder redistributivo con que jugaba Tezcatlipoca aún cabalgue vestido de charro entre las endemoniadas barrancas de Yecapixtla.

Bibliografía

Acuña, René (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI: México, México, UNAM, 1985, vol. I.

Alvarado Tezozómoc, Hernando de, Crónica mexicana (edición facsímil de la edición de Manuel Orozco y Berra de 1878, México, Porrúa, 1980.

Aranda, Raúl, “Entre el lago y el cielo: la presencia de la montaña en la región de Chalco-Amecameca”, en Johanna, Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.), La montaña en el paisaje ritual, México, INAH, 2001.

Archivo General de la Nación (AGN), Hospital de Jesús, caja 61, exp. 1, “Cuaderno primero de los autos seguidos por los naturales de Yecapixtla y

Saguatlán del partido de Jonacatepec, contra los del pueblo de San Agustín Suchitlán o Xochitlán, sobre el uso y posesión de las aguas que bajan para las barrancas de Huecahuasco”, 1739-1743.

Benavente, fray Toribio de (Motolinía), Memoriales o Libro de las cosas de Nueva España y de los naturales de ella (ed. de Edmundo O’Gorman), México, UNAM, 1971.

Berdan, Frances y Patricia Rieff, The Essential Codex Mendoza, Berkeley, University of California Press, 1997.

Broda, Johanna y Druzo Maldonado, “Culto en la cueva de Chimalacatepec, San Juan Tlacotenco, Morelos”, en Beatriz Albores Guillén y Johanna Broda (eds.), Graniceros: cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica, Zinacantepec, el Colegio Mexiquense/UNAM, 1997.

Carmagnani, Marcello, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII, México, FCE, 1988.

Carrasco, Pedro; “La aplicabilidad a Mesoamérica del modelo andino de verticalidad”, en José Alcina Franch (ed.), Economía y sociedad en los Andes y Mesoamérica, Madrid, Universidad Complutense, 1985.

Castillo, Víctor M., Estructura económica de la sociedad mexica, México, UNAM, 1972.

Chimalpahin, Domingo; Las ocho relaciones y el memorial de Culhuacan, México, Conaculta (Cien de México), 2003.

Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, Editores Mexicanos Unidos, 2002.

Durán, fray Diego, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de tierra firme (ed. de Ángel María Garibay), México, Porrúa, 1967.

García Martínez, Bernardo, Los pueblos de la sierra: el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.

Gerhard, Peter, “Continuity and Change in Morelos”, en Geographical Review, vol. 65, núm. 3, 1975.

Gell, Alfred, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon, 1998.

Gutiérrez Yáñez, Rafael, “Destino incierto de los centros históricos. El centro histórico de Yecapixtla”, en Arquitextos, año 16, núm. 24, julio de 2009.

Gonçalves, Carlos, Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, México, Siglo XXI, 2001.

Greenleaf, Richard, “Persistence of Native Values: The Inquisition and the Indians of Colonial Mexico”, en The Americas, vol. 50, núm. 3, enero de 1994.

Grijalva, Juan de, Crónica de la Orden de Nuestro Padre San Agustín en las Provincias de la Nueva España. En cuatro edades. Desde el año de 1533 hasta el de 1592, México, Porrúa, 1985.

Haskett, Robert, “Paper Shields: The Ideology of Coats of Arms in Colonial Mexican Primordial Titles”, en Ethnohistory, vol. 43, núm. 1, invierno de 1996.

Heyden, Doris, “Tezcatlipoca en el mundo náhuatl”, en Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 19, 1989.

Klor de Alva, Jorge, “El discurso nahua y la apropiación de lo europeo”, en Miguel León Portilla y Jorge Klor de Alva (coords.), De palabra y obra en el Nuevo Mundo, México, Siglo XXI, 1992.

Lazcarro, Israel, “Mesoamérica no fue politeísta. Reflexiones en torno a la multiplicidad de dioses”, en El Tlacuache, suplemento dominical de La Jornada-Morelos, 10 de junio de 2012.

____________, “Los trastornos de la pax hispanica: la guerra de las formas en la Nueva España”, en Dimensión Antropológica, año 17, vol. 50, septiembre-diciembre de 2010.

____________, “Contra los códigos de la jerarquía. Trastrocamiento simbólico bajo el régimen colonial”, tesis de licenciatura en Etnohistoria, México, ENAH-INAH, 2003.

Lockhart, James, Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVII y XVIII, México, FCE, 1999.

López Austin, Alfredo, Tamoanchan y Tlalocan, México, FCE, 2000.

____________, Hombre-Dios: religión y política en el mundo nahua, UNAM, México, 1998.

____________, Cuerpo humano e ideología, UNAM, México, 1996.

Maldonado, Druzo, “Cerros y volcanes que se invocan en el ‘culto a los aires’, Coatetelco, Morelos”, en Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.), La montaña en el paisaje ritual, México, INAH, 2001.

____________, Deidades y espacio ritual en Cuauhnáhuac y Huaxtepec. Tlalhuicas y xochimilcas de Morelos (siglos XII-XVI), UNAM-II a, México, UNAM-II a, 2000.

____________, “Estudio iconográfico de la ‘Pintura de Acapistla’ Morelos”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, núm. 24, 1993, pp. 69-86.

____________, Cuauhnáhuac y Huaxtepec (tlahuicas y xochimilcas en el Morelos prehispánico), Cuernavaca, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, 1990.

Mendieta, fray Gerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México, Porrúa, 1980.

Monjarás-Ruiz, Jesús, La nobleza mexica: surgimiento y consolidación, México, Edicol, 1980.

Olivier, Guilhem, Tezcatlipoca. Burlas y metamorfosis de un dios azteca, México, FCE, 2004.

O’Mack, Scott, Yacapitztlan. Etnohistoria y etnicidad en el México central durante el Postclásico (ed. de Gerardo Ramírez), Temixco, Unicedes-Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2003.

Ouweneel, Arij, “From ‘Tlahtocayotl’ to ‘Gobernadoryotl’: A Critical Examination of Indigenous Rule in 18th Century Central Mexico”, en American Ethnohistory, vol. 22, núm. 4, 1995.

Palerm, Ángel, Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de México, México, SEP-INAH, 1973.

Pastor, Rodolfo, Campesinos y reformas: la Mixteca, 1700-1856, México, El Colegio de México, 1987.

Reyes, Valerio, Onomatología geográfica de Morelos, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística/Impr. Dublan y Compañía, 1888.

Rojas Rabiela, Teresa, “La tecnología agrícola”, en Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), Historia antigua de México. Vol. IV: Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana, México, INAH/UNAM/Porrúa, 2001.

Sahagún, fray Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 1956.

____________, Primeros memoriales, México, SEP-INAH, 1974.

Torquemada, fray Juan de, Monarquía indiana, México, IIH-UNAM, 1975, vol. I. Uzeta, Jorge, El diablo y la aanta. Imaginario religioso y cambio social en Santa Ana Pacueco, Guanajuato, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1997.

Valle, Julieta, “Nicantinemij. Territorialidad e identidad regional indígena en la Sierra de Huayacocotla, siglos XVI y XVII”, tesis de maestría, México, CIESAS/ENAH-INAH, 1998.

Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio, Theatro Americano. Descripción de los reynos y provincias de Nueva España y sus jurisdicciones, 2 vols. (edición facsimilar) México, Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, [1746-1748] 1952.

“Vista, tasación y cuenta de la Villa de Yecapixtla, Mor. A petición de Don Martín Cortés, Marqués del Valle, año de 1561”, en Nuevos documentos relativos a los bienes de Hernán Cortés, México, UNAM/AGN, 1946, pp. 173-260.

Wobeser, Gisela von, “El uso del agua en la región de Cuernavaca, Cuautla durante la época colonial”, en Historia Mexicana, vol. 32, núm. 4, abril-junio de 1983, pp. 467-495.

Sobre el autor

Israel Lazcarro Salgado

Centro INAH Morelos.

* La principal motivación para realizar esta investigación es que francamente conocemos todavía muy poco sobre los conflictos y reformulación de la jerarquía indígena durante la época colonial, en el caso de pueblos de indios del actual estado de Morelos, como es el caso de Yecapixtla, que tiene entre sus virtudes un acervo documental aún por revisar a profundidad. Este texto es el avance de una investigación que apenas empieza a arrojar sus primeras luces. Agradezco encarecidamente al arquitecto Rafael Gutiérrez Yáñez el acceso a una versión mecanoescrita preliminar del monumental trabajo realizado por el arqueólogo Paul Mayer, quien consultó exhaustivamente los expedientes del Archivo General de la Nación y registró todos aquellos relativos al actual estado de Morelos. Obra de gran valor, en proceso de publicarse, y sin la cual esta investigación habría sido aún más difícil.

Citas

- A lo largo de estas páginas, salvo que se trate de una cita textual, el topónimo aparecerá según la escritura convencional con que hoy en día se le conoce: “Yecapixtla”, aunque en las fuentes documentales consultadas la grafía con que aparece este pueblo es sumamente variada: Acapiztla, Acapixtla, Yacapistla, Yacapichtla, Ayacapixtla, Yacapiztlan, y demás variantes. [↩]

- El asunto del nombre originario ha sido ampliamente debatido desde el siglo XVI. De acuerdo con la tradición oral que recoge Juan Gutiérrez de Liébana en 1580, y según lo registra en su “Relación de Acapiztla”, “Acapistla” se derivó de la corrupción de Xihui [y] acapitzalan, “porque los señores que la gobernaban traían unos chalchihuites atravesados en las narices […]”. “Relación de Acapiztla”, en René Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI: México, 1985, vol. I., cap. XI, p. 213. Chimalpahin, oriundo de Chalco-Amecameca, confirma esa tradición y la vincula con un mito en el que Tezcatlipoca es transportado por los tlacochcalcas a Yecapixtla. Sin embargo, Chimalpahin ofrece su propia versión etimológica: “Por estos ornamentos de metal labrado que horadaban las narices fue por lo que posteriormente se llamó a este lugar Yacapichtlan”; Domingo Chimalpahin, Las ocho relaciones y el memorial de Culhuacan, vol. 1, Tercera Relación, 80v-81r. Sea que se trate de jade o metal, Scott O’Mack es de la idea de que ambas explicaciones son fruto de una reelaboración errónea, siendo el topónimo original algo más simple: Yacapitztlan; Scott O’Mack, Yacapitztlan. Etnohistoria y etnicidad en el México central durante el Postclásico, 2003, pp. 79-80 y 92-93. [↩]

- En ese sentido hacer territorio es grafiar la tierra; Carlos Gonçalves, Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, 2001. [↩]

- La traducción inmediata de Yacapitztlan sería “el lugar de Yacapitzaoac”, quien según las fuentes es una divinidad, “hermano de Yacatecuhtli”. Sin embargo, apoyándose en el diccionario de Molina (según el cual yacapiaztic significa: “hombre de nariz derecha y larga”), así como en la investigación de López Austin y León Portilla, Scott O’Mack da cuenta del campo semántico de yacapitzaoac: yacatl, “nariz”, junto con la palabra pitzaoac“ahusado”, forman la palabra yacapitzaoac “nariz afilada”, que se aplica figurativamente a cualquier cosa puntiaguda. Yacapitzaoac bien puede aludir a un detalle topográfico de la región. Más aún, como el mismo O’Mack da cuenta, yacapitzaoac se aplica también a todo aquello que sea destacado e importante: así yacapitzaoacpochtecáyotl, alude a un “mercado importante”; Scott O’Mack, op. cit., pp. 90-92 y 114. Tendríamos que concluir de ello que Yacapitztlan sería también “lugar importante”. [↩]

- Si bien Druzo Maldonado advierte que no hay ningún glifo en dicha relación que nos ilustre al respecto, tanto la Matrícula de Tributos como el Códice Mendocino presentan el tradicional glifo acampanado de un cerro, del cual emerge una nariz afilada con algún artefacto colocado debajo, lo que confirma en parte la opinión de O’Mack; Druzo Maldonado, “Estudio iconográfico de la ‘Pintura de Acapistla’, Morelos”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 1993, p. 73. Como veremos, es estrecha la relación entre Yecapixtla y esa intrigante divinidad llamada Tezcatlipoca. [↩]

- Las Tlalnaguas aluden a esas “catorce cabeceras” según la citada “Relación de Acapiztla”, ubicadas al sur, en tierra caliente. Más adelante daremos cuenta de dichas poblaciones. Tlalnahuac, tal como se lee en múltiples fuentes, significaría simplemente “junto a la tierra”, aunque en algunos casos aparece escrito como Atlalnahuac, que (siguiendo a René Acuña) tendría mayor sentido, pues se traduciría como “junto a las tierras de riego”; René Acuña (ed.), op. cit., p. 213, n. 6. [↩]

- Israel Lazcarro, “Los trastornos de la pax hispanica: la guerra de las formas en la Nueva España”, en Dimensión Antropológica, año 17, vol. 50, septiembre-diciembre de 2010. [↩]

- James Lockhart, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVII y XVIII, 1999, p. 33. [↩]

- Ibidem, p. 140. [↩]

- Pedro Carrasco extrapola con eficacia lo que John Murra advirtió para los Andes, el “control vertical de un máximo de pisos ecológicos” como soporte tanto económico como político; Pedro Carrasco, “La aplicabilidad a Mesoamérica del modelo andino de verticalidad”, en José Alcina Franch (ed.), Economía y sociedad en los Andes y Mesoamérica, 1985, pp. 237-243. [↩]

- Gisela von Wobeser; “El uso del agua en la región de Cuernavaca, Cuautla durante la época colonial”, en Historia Mexicana, vol. 32, núm. 4, abril-junio de 1983, pp. 469-470. [↩]

- “Vista, tasación y cuenta de la Villa de Yecapixtla, Mor. A petición de don Martín Cortés, marqués del Valle, año de 1561”, en Nuevos documentos relativos a los bienes de Hernán Cortés, 1946, p. 219. [↩]

- El pleito por estas aguas es tremendamente largo. Citemos aquí el Cuaderno primero de seis libros, de ese pleito; AGN, Hospital de Jesús, caja, 61, exp. 1. “Cuaderno primero de los autos seguidos por los naturales de Yecapixtla y Saguatlán del partido de Jonacatepec, contra los del pueblo de San Agustín Suchitlán o Xochitlán, sobre el uso y posesión de las aguas que bajan por las barrancas de Huecahuasco”, 1739-1743. [↩]