No cabe duda que la minería fue el principal soporte del comercio externo e interno en Nueva España.1 Este sector de la economía contribuyó al proceso de articulación regional, al de diversificación y autosuficiencia económica y, por lo tanto, a la conformación del mercado interno. Las ciudades ubicadas en los reales mineros fueron las que más contribuyeron a esta integración pues, por su función dual (servir como centros económico y político / administrativos) y la población heterogénea que concentraron, generaron una considerable demanda de bienes y recursos materiales, monetarios y humanos para el sostenimiento y reproducción de la población y para el desarrollo de sus actividades. Todo ello favoreció el desarrollo de un entramado mercantil entre diversas regiones y centros socioeconómicos; podemos suponer que este entramado fue ampliado y más complejo en el transcurso del siglo XVIII, sobre todo cuando la minería novohispana registró un crecimiento espectacular.

Sin embargo, a fines del siglo XVIII la expansión e integración del mercado colonial conoció si no una cancelación, al menos si un límite. En esa época, los ingresos de los trabajadores, en general y los mineros en particular, experimentaron una disminución ya sea porque los salarios se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel o porque los precios de los bienes de consumo generalizado tendieron a incrementarse. Si a lo anterior agregamos, para el caso de las principales minas, la supresión del sistema de “partido” debido a la racionalidad económica impulsada por los empresarios mineros en el transcurso del último tercio del siglo XVIII, no es difícil suponer que todo ello repercutió en los hábitos de consumo de la población y, por lo tanto, en el mercado.2 En ese sentido, el crecimiento económico generó un desequilibrio social y económico que a la postre canceló la alternativa de articulación del mercado interno colonial. El objetivo central de este trabajo es corroborar la correlación de las curvas de la producción minera y de los intercambios en tres centros urbanos ubicados en igual número de distritos mineros de Nueva España, a finales de la colonia.

Esta problemática ha sido tratada en los estudios realizados por Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, cuyos aportes han permitido diferenciar el grado de desarrollo e integración regional de la Nueva España borbónica.3 A partir de éstos y otros estudios que analizan el desarrollo de la actividad mercantil novohispana en la segunda mitad del siglo XVIII, sabemos más acerca de los ritmos de crecimiento, la amplitud de los vínculos económicos y las diferencias regionales. Sin embargo, poco se sabe acerca de las posibles diferencias o similitudes entre las distintas regiones y distritos mineros de Nueva España y de la supuesta relación lógica entre producción minera e intercambios.4

Nuestro trabajo pretende contribuir al estudio sobre el grado de integración del mercado novohispano en el transcurso del último cuarto del siglo XVIII y primer decenio del XIX, tratamos de constatar la convergencia o no de la producción minera e intercambios. A partir de los datos de las alcabalas hemos reconstruido las curvas (anual y quinquenal) correspondientes a los intercambios realizados en tres administraciones alcabalatorias: Charcas, Sombrerete y Guanajuato, entre 1777 y 1811. Para complementar el análisis hemos utilizado las gráficas que dan cuenta del “total de impuestos al oro y la plata en las reales cajas de San Luis Potosí, Sombrerete y Guanajuato” publicadas en el libro Estado y minería en México (1767-1910).5 A partir de las gráficas, pero sobre todo de los datos relativos a las alcabalas pretendemos dar cuenta de la correlación y las posibles diferencias existentes entre esos mercados.

Conviene advertir que este artículo tiene una limitante: no abarca la totalidad de los intercambios de bienes y productos destinados al consumo social y productivo. Los datos utilizados se refieren exclusivamente a la recaudación y en algunos casos al valor de aquellos artículos sujetos al pago del derecho de alcabalas. A partir de ellos hemos reconstruido parte de las diferentes gráficas contenidas en este trabajo.

Pese a que no manejamos datos relativos al volumen o cantidad ni precio de las mercancías, encontramos en las fuentes consultadas una serie de ventajas y posibilidades para el estudio del mercado interno. Por sus características, la información de las alcabalas resulta ser un buen indicador del grado de desarrollo económico de una localidad o región, de la capacidad económica de un centro urbano, de los hábitos de consumo de la población, de la amplitud de los vínculos mercantiles y, desde luego, una fuente sensible a los cambios coyunturales y estructurales, de corto, mediano y largo plazo.

El derecho de alcabalas

La alcabala era un porcentaje del valor declarado y aforado de los artículos introducidos en un centro urbano. Desde 1574 y hasta fines del siglo XIX, la alcabala gravó no sólo las operaciones mercantiles sino también la simple introducción de estos en las ciudades, pueblos y villas. Esto último trae como consecuencia que los datos de la alcabala sean utilizados como indicador de la capacidad no sólo económica sino también de consumo de una población o localidad determinada.6

Los datos utilizados fueron registrados por las autoridades de las aduanas y la superintendencia de las aduanas foráneas, dependientes de la Real Hacienda, las cuales se hicieron cargo de la recaudación y administración del derecho de alcabalas entre 1754 y 1778.7

Es preciso señalar los sujetos, transacciones y productos que registran las fuentes y aquellos que fueron exentos de pago. Durante la colonia diversos actos de intercambio estuvieron sujetos al pago de alcabalas. En el ámbito urbano, las personas que realizaban transacciones con bienes raíces e introducción de productos alimenticios, manufacturados, artesanales, etcétera, pagaban por derecho de alcabala el producto de la multiplicación de la tasa vigente por el valor de la operación o el cargamento correspondiente.8 De forma simultánea, hubo una gran cantidad de bienes y productos de origen novohispano, e incluso extracolonial, que estuvieron sujetos a un arancel conocido como la “alcabala del viento”. En éste se incluían artículos perecederos, artesanales y manufacturados cuyo importe no superaba los diez pesos. También estuvieron obligados a pagar este gravamen los “no residentes” y los individuos no afiliados al gremio de comerciantes: arrieros, campesinos y artesanos.9

No debemos dejar de señalar que, al menos en la norma y por su importancia social y económica, la población indígena, los clérigos seculares y regulares, lo mismo que la iglesia, los monasterios y conventos de frailes y monjas, fueron liberados del pago de alcabalas de las ventas y trueques que hiciesen con productos naturales e industriales de sus haciendas, beneficios, diezmos, primicias, obenciones, emolumentos y limosnas que les hiciesen, así como los bienes de las haciendas obtenidas en su primera “dotación o fundación”.10

Sería difícil que la fuente abarcara un amplio espectro de transacciones, sobre todo si consideramos que en esta época las autoridades procuraron alentar el desarrollo de actividades capaces de subsidiar y favorecer a la economía metropolitana y, por ende, el tráfico hispanoamericano, además de procurar paliar la situación desfavorable que vivían diversos estratos de la sociedad colonial. Por esa razón en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, diversos tipos de artículos fueron liberados del pago de alcabalas. En 1757, por ejemplo, fueron exentos del pago de alcabalas los puestos de la calle, los gremios y oficios mecánicos y las reventas realizadas en la misma localidad. Para favorecer la industria y el consumo de tejidos de seda, algodón y lana (ya sea puros o mezclados), las autoridades reales decidieron liberarlos del pago de alcabalas en 1756, siempre y cuando los artículos fueran vendidos en la misma localidad en la que habían sido producidos o beneficiados, de otra manera se exigía el pago del derecho correspondiente.

La venta de maíz y trigo en grano merece mención particular puesto que las transacciones realizadas con estos cereales estuvieron exentas del pago de alcabalas. También algunos productos de origen agrícola y manufacturados que satisfacían la demanda de los mercados peninsular y colonial, fueron declarados libres del pago del derecho de alcabalas, tal como sucedió con el lino, el cáñamo y el trapo para la fábrica de papel (1779), la harina de trigo (1796), las camisas de lienzo (1780), el vestuario y las monturas para el servicio militar (1779).

Entre 1781 y 1798, la introducción y venta de ganado, aperos, utensilios y herramientas por parte de los propietarios de minas, haciendas y ranchos, fue liberada de pago de alcabalas, siempre que dichos insumos estuvieran destinados a dichas unidades de producción.11 Se trata, pues, del consumo productivo que escapa al registro en la fuente.

Para comprender el manejo de los datos aquí expuestos es necesario apuntar la tasa impositiva con que se gravaba los actos de intercambio. Entre 1777 y 1811 las tasas fueron del seis por ciento (1755-1780, 1791-1810) y del ocho por ciento (1781-1790).12 Tales porcentajes se aplicaron en la mayor parte de los centros alcabalatorios. Sin embargo, en lugares alejados y mal abastecidos, pero de importancia económica y fiscal para las arcas reales, la tasa impositiva fue menor, incluso hubo receptorías o subreceptorías en que se otorgó exención total del pago de alcabalas, tal como sucedió en Catorce entre 1779 y 1782.13

Respecto a las fuentes, los datos utilizados en este trabajo provienen de tres, cada una de ellas registran datos generales y en algunos casos detallados de los ingresos reales por concepto de alcabalas en uno o más años. Una de las fuentes es la que tiene por título Valores líquidos que se lograron en el año de 1784 por razón de alcabalas en las administraciones situadas en reales de minas, generada por la Administración General de Alcabalas bajo la jurisdicción de la Superintendencia de las Aduanas Foráneas. En este documento se registraron los productos habidos en 25 administraciones entre 1778 y 1784 y se desglosan los ingresos por concepto de los géneros de Europa y Castilla, China y Ultramarinos y Tierra.14

Otras fuentes fueron los resúmenes generales de los Libros reales de alcabalas de la administración de Sombrerete correspondientes a los años de 1781, 1787, 1788, 1790 y 1791, generados por dicha administración y el Cuadro de los estados generales de las cuentas en todas las aduanas, administración de Guanajuato, 1777-1801, cuya información es tanto de carácter general como particular, por géneros o partidas que componían el derecho de alcabalas. Para cubrir parte de las lagunas de estos materiales, hemos recurrido a los trabajos de Lucas Alamán y de Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso para complementar la información.15

Para terminar con este apartado advirtamos dos cuestiones: la primera se refiere a los datos y su manejo. Las cifras aquí presentadas atañen más a los valores mercantiles de las transacciones e introducciones que a los montos recaudados; recordemos que la alcabala era un porcentaje de tal valor. Para dar una idea y explicación del comportamiento tendencial del mercado hemos elaborado algunos promedios (generales para todo el periodo, particulares por subperiodos de ocho o más años). Con ello se puede tener una mejor idea de este comportamiento y se evita las posibles distorsiones y limitantes que impone el uso independiente de las cifras e índices anuales. La segunda advertencia es que, pese a las limitaciones de la fuente, los datos del producto de las alcabalas tienen la ventaja de permitirnos reconstruir una parte del tráfico interno de bienes y productos en términos de valor. Además, en la medida en que la fuente lo registra, es posible cuantificar el monto correspondiente a los flujos de artículos importados y novohispanos, y, por lo tanto, el comportamiento de ambos mercados, de los intercambios, de la amplitud espacial de los vínculos mercantiles y de la situación socioeconómica en general.

Mercados mineros y tráfico mercantil

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII Nueva España llegó a ser el principal dominio español en América abastecedor de plata amonedada para el sostenimiento y defensa del imperio, así como para el mantenimiento de las relaciones mercantiles, sobre todo con el creciente mercado europeo.

Especialmente desde 1770 y hasta antes de 1810, la producción argentífera se incrementó más de cuatro veces, de tal manera que del total de la plata amonedada en el imperio, dos tercios correspondían a la producción lograda en el virreinato de la Nueva España. Lo más significativo de esto fue la concentración espacial de la producción minera: según la información referente al total de marcos de plata (2.5 millones) embarcados anualmente a Europa y Asia, la mitad había sido suministrada por los distritos de Guanajuato, Zacatecas y Catorce.16

Sin duda el crecimiento de la producción minera estuvo alentada por factores de carácter económico, político y social, asimismo, estuvo ligado al aumento de la población y, en general, al incremento de la oferta de recursos de diversa índole como son los de carácter mercantil, material y humano. Volvamos ahora a los mencionados distritos mineros para señalar lo siguiente.

La importancia económica y comercial de los distritos mineros y sus mercados la podemos constatar cuando observamos que del total recaudado por derecho de alcabalas en 25 administraciones localizadas en reales de minas, cinco de ellas son las más sobresalientes: Guanajuato, Zacatecas, Charcas, San Luis Potosí y Sombrerete. En 1784, por ejemplo, del total de los ingresos por alcabala registrados para las 25 administraciones (623 mil 964 pesos), poco más de la mitad había sido generado en esas cinco receptorías. Además, a ellas correspondió la doceava parte del total de los ingresos registrados para toda la Nueva España en 1784.17

No podemos dejar de señalar el peso de dos mercados. De acuerdo con los datos particulares de cada una de esas administraciones, es evidente la importancia de las ciudades de Guanajuato y Zacatecas en el entramado mercantil. Si tomamos en cuenta el porcentaje de participación de las cinco receptorías en la recaudación total de las alcabalas, correspondiente a sus respectivas administraciones, podemos comprobar que son las receptorías de Zacatecas y Guanajuato las que concentran la mayor parte del tráfico mercantil sujeto al pago de alcabalas. Según el monto de este gravamen registrado para las administraciones de Zacatecas y Guanajuato, las transacciones realizadas en las receptorías homónimas generaron, en cada una de ellas, cerca de la mitad del total de los ingresos registrados para toda la administración. En cambio las receptorías de San Luis Potosí y Sombrerete aportaron el 24 por ciento respectivamente, y Charcas el 23 por ciento.

Por lo visto hasta aquí, tres aspectos son innegable: primero, el impacto positivo del nuevo “ciclo de circulación del capital minero en el proceso de reproducción [y ampliación] del mercado interior”. Segundo, probar la relación lógica entre producción minera y tráfico mercantil.18 dos mercados que ejercen una fuerte influencia en el tráfico mercantil. Sin embargo tales evidencias requieren ser matizadas ya que el examen acerca de la dinámica de los intercambios en cada uno de esos mercados tuvo marcadas diferencias.

Si atendemos los comportamientos de las curvas tanto para los intercambios como para los impuestos a los metales preciosos, representadas en las gráficas 1, 2, 3, 4, 7 y 8, resulta evidente la correlación (más irregular o inestable en los casos de Charcas y Guanajuato, y menos en el de Sombrerete). Para un examen más preciso del comportamiento de cada uno de los mercados es pertinente subdividir el periodo y calcular el promedio general con el correspondiente a los subperiodos con fines comparativos. Con ello será posible tener una mejor idea acerca del comportamiento del mercado y comprobar el grado de relación entre producción minera e intercambios.

En ese orden de ideas, advertimos, en primer término, el comportamiento diferente a lo esperado en los mercados de Zacatecas y Guanajuato. Tanto en términos absolutos como relativos, ambos mercados muestran sino una contracción, sí un estancamiento. Los datos del cuadro lo muestran de manera clara.

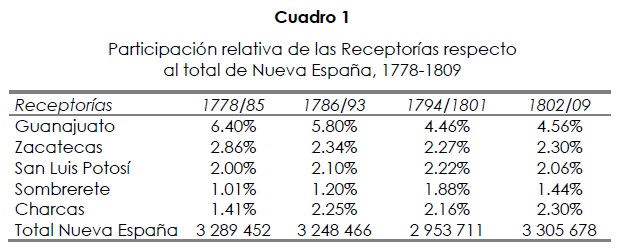

Fuentes: Lucas Alamán, Historia de Méjico, t. I, apéndice, documento 2, pp. 4-5; Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “ De Veracruz a Durango: un análisis regional de la Nueva España borbónica”, en Siglo XIX, año II, núm. 4, 1987, p. 43.

Fuentes: Lucas Alamán, Historia de Méjico, t. I, apéndice, documento 2, pp. 4-5; Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “ De Veracruz a Durango: un análisis regional de la Nueva España borbónica”, en Siglo XIX, año II, núm. 4, 1987, p. 43.

Ahora bien, si atendemos a la participación relativa de dichas administraciones en el total de Nueva España en periodos de ocho años comprendidos entre 1778 y 1809, podemos constatar que los mercados de Guanajuato y Zacatecas registran una reducción en dos de ellos (1786-1793 y 1794-1801) y una recuperación mínima en el subperiodo 1802-1809. En cambio, los casos de San Luis y Sombrerete muestran algo diferente: un aumento en los dos primeros y una ligera contracción en el último. Sólo el caso de la administración de Charcas registra una tendencia a la alza en la oferta de bienes y productos.

Los datos hasta aquí expuestos nos obligan a señalar las diferencias imperantes en los centros de producción y de consumo que, sin duda alguna, tienen que ver con las condiciones de trabajo, en particular, y socioeconómicas en general. Estas condiciones responden a la racionalidad y a la dinámica impuesta por el capital mercantil.

El ciclo minero y los intercambios a finales del siglo XVIII

Una afirmación parece confirmarse. Nos referimos a la afirmación en el sentido de que el crecimiento general de la producción agrícola, industrial y artesanal estuvo ligada a la expansión de la demanda interna (particularmente a la generada en las regiones del norte, centro y occidente de Nueva España). También parece ratificarse aquella afirmación sobre el elevado grado de mercantilización de los sectores y regiones mencionados. El grado de mercantilización estuvo influido por la concentración de la producción argentífera, por la cercanía de los centros de abasto y, desde luego, por la posibilidad de contar con el capital o recursos suficientes para su sostenimiento y expansión. La afirmación que si resulta ser cada vez más incierta es aquella que señalaba que el auge minero de la segunda mitad del siglo XVIII tuvo un impacto general e inmediato en el conjunto de las economías novohispana y regional, y por lo tanto en la reproducción y ampliación del mercado interno. La posible explicación de ello quizá está en que el crecimiento minero de esa época no fue uniforme ni a nivel regional ni a nivel local.19 Así es que la idea de que la producción y articulación de los espacios y centros productivos siguieron de cerca el ritmo de la producción de plata, merece ser matizada.

El examen del comportamiento de los casos que expondremos parece indicar que el aumento de la demanda de bienes y productos en los mercados mineros tuvo comportamientos diferentes, debido a las condiciones en que se dio el auge minero.20 Principalmente, los casos de Charcas y Sombrerete, además del de Guanajuato, nos serán útiles para tratar de fundamentar ese supuesto.

La receptoría de Charcas

El caso de Charcas nos permite comprobar el comportamiento similar entre producción argentífera y suministro de bienes y productos. Antes de entrar en detalles es preciso insistir en lo siguiente: el asunto que nos ocupa tiene que ver más con el valor monetario de la demanda social de bienes y productos en el mercado, que con la demanda de insumos para la minería. Recordemos que nuestro indicador registra principalmente el valor de los intercambios, puesto que las autoridades reales dispusieron exentar a los mineros del pago de alcabalas de diversos insumos que demandaba la explotación minera.

Los mercados situados en la administración de Charcas generaron una creciente demanda de bienes y productos, parte de la cual se registró en el cobro de las alcabalas.21 De acuerdo con los montos anuales recaudados por ese concepto, el mercado experimentó un crecimiento sostenido prácticamente durante todo el periodo (gráfica 1). En promedio, el monto de las alcabalas aumentó un 29 por ciento y sólo fue ligeramente superado por la receptoría de Sombrerete, donde el incremento porcentual fue de 30 puntos. En este caso, el aumento en el valor de las transacciones registrado, sin duda obedece a la expansión de la demanda, primordialmente en el mercado de Real de Catorce.

Descubierto en 1778, Real de Catorce tuvo un vertiginoso crecimiento demográfico. El hallazgo de varias minas (Concepción, Guadalupe y San Miguel en 1778 y El Señor de los Milagros en 1779), la demanda de fuerza de trabajo y la manera de atraerla, marcaron la diferencia con otros centros mineros.

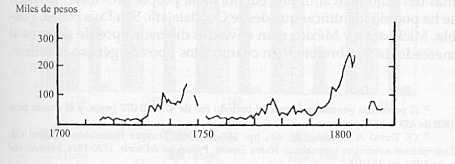

Gráfica 1. Montos de los intercambios en la receptoría de Charcas, 1777, 1811.

Fuente: Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, AGN/Banca Cremi, 1988, pp. 229, 231, 233 y 235.

Fuente: Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, AGN/Banca Cremi, 1988, pp. 229, 231, 233 y 235.

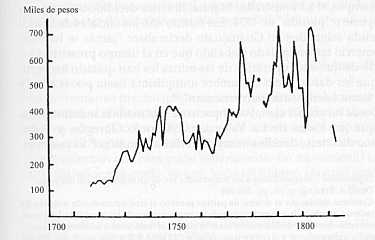

Gráfica 2. Total de Impuestos al oro y la plata en la real caja de San Luis Potosí (Catorce, Charcas), 1700-1821.

Fuente: Cuauhtémoc Velasco Ávila et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988, p. 34.

Fuente: Cuauhtémoc Velasco Ávila et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988, p. 34.

En efecto, a diferencia de otros centros, Real de Catorce carecía de suficiente fuerza de trabajo, razón por la que los empresarios mineros prácticamente tuvieron que asociarse con los trabajadores (barreteros y barrenadores), ya que estos no sólo contaron con un salario, sino sobre todo con la comisión de partido. Si bien es cierto que esta forma de pago no fue exclusiva de este distrito minero, lo que si lo diferenció de otros fue el monto el pago en especie.22 La participación de los trabajadores fluctuó de acuerdo con la capacidad económica de los empresarios con la ley de los metales. De acuerdo con Brading, el premio osciló entre un tercio y la mitad del mineral extraído.

La demanda de recursos materiales y humanos, hicieron que en pocos años Real de Catorce lograra atraer y mantener una población que osciló entre doce y catorce mil personas. La población concentrada en ese centro, la explotación minera y la derrama económica que ello supone, hicieron que este mercado generara una considerable demanda de bienes y productos alimenticios, artesanales y manufacturados de origen diverso.

Lo anterior se comprueba cuando observamos el incremento significativo del valor monetario de los intercambios globales. De acuerdo con los datos sobre el producto de las alcabalas logrado en la administración de Charcas, el mercado experimentó un movimiento ascendente prácticamente en todo el periodo (1779-1805), movimiento que se vio interrumpido entre 1794 y 1799. Desde luego que este comportamiento tuvo marcados índices de crecimiento. Lo más significativo del caso es que la producción minera tuvo un impacto inmediato en la oferta de bienes y productos.

En la medida en que la explotación minera en Real de Catorce no experimentó los cambios y transformaciones que sí se observaron en los antiguos centros mineros, la correlación entre producción y consumo social fue prácticamente similar. Si se nos permite comparar las cifras correspondientes al promedio de las alcabalas para el periodo 1777-1811 con las que corresponden a los diferentes años y subperiodos constataremos tal relación. Según el promedio calculado para todo el periodo (671 mil 666 pesos), en 20 de los 35 años que cubren el periodo, el monto anual recaudado fue superior al promedio.23

El comportamiento favorable del mercado resulta también evidente cuando comprobamos el crecimiento por subperiodos. En este caso debemos apuntar, en primer término, que hemos calculado un promedio para los cuatro subperiodos (719 mil, 777 pesos). De acuerdo con esta cifra, en tres de ellos el monto correspondiente fue superior al general, siendo el de 1777-1785 menor al promedio en un 37.5 por ciento.

El impacto del mercado de Real de Catorce en el entramado mercantil se comprueba de nueva cuenta si comparamos los promedios correspondientes a cada subperiodo. Según los cálculos hechos al respecto, el aumento más notorio se verificó en el lapso 1786-1793 ya que superó en un 55.2 por ciento al registrado para la fase de 1777-1786. Debemos señalar que tal incremento esta sobrevalorado, pues las transacciones realizadas en la subreceptoría de Catorce no empezaron a registrarse sino hasta el año de 1782. De cualquier manera, en este caso la correlación entre producción minera e intercambios no se podrá objetar, puesto que el movimiento ascendente de la curva se verifica a partir 1777. Además porque los datos relativos a los siguientes subperiodos nos confirman la tendencia a la alza. Por ejemplo, el promedio para el lapso 1786-1793 equivale a poco más de ocho décimos del correspondiente al de 1794-1801. El promedio de éste, a su vez, representa casi nueve décimos del de 1802-1809.

Los efectos multiplicadores de la minería son, desde luego, amplios y complejos, debido a la diversificación de las actividades de este sector, generalmente en la misma región. Charcas, por ejemplo, además de la extracción minera también adquirió importancia como centro de beneficio de minerales y como lugar de abastecimiento y distribución de los productos que demandaban las haciendas, ranchos y poblaciones aledañas. Matehuala y Cedral también participaron del auge de la minería, al funcionar como centros industriales de beneficio de minerales. Otras poblaciones situadas al norte de la provincia pudieron acceder a los beneficios económicos generados por la minería, mediante el suministro de productos alimenticios, manufacturados y artesanales a los mercados de la región.24

Desafortunadamente la falta de datos particulares para las receptorías, y más aún, de la composición de las mercancías enviadas a los mercados de Charcas, en particular al de Real de Catorce, nos impide corroborar los sectores y espacios sobre los que ejercen influencia. A falta de ellos recurriremos a la información existente tanto para la Intendencia de San Luis Potosí, como para la administración de alcabalas homónima para identificar los tipos de géneros suministrados a ese mercado.

De acuerdo con los datos referentes a la administración de San Luis Potosí en 1796, el mercado recibía desde diversos artículos importados y también productos del propio virreinato de la Nueva España. Desde luego que estos últimos eran los más representativos ya que del monto total de los intercambios, siete décimos correspondieron a los artículos producidos en el propio espacio novohispano. De esa proporción, el grueso de las operaciones mercantiles (48 por ciento) se debía principalmente a las ventas efectuadas por pequeños productores y comerciantes cercanos a la localidad, quienes abastecían el mercado con baratijas, productos alimenticios, artesanales y manufacturados sujetos a la alcabala del viento. Pero los efectos de arrastre de la minería de esta región se hicieron sentir en otros espacios productivos, tanto de la provincia como de la Nueva España en general. Ese mismo año, además de los efectos del viento en el mercado de San Luis Potosí se introdujeron manufacturas, artesanías y productos alimenticios considerados como géneros de la Tierra y que en números relativos representaron el 23 por ciento del producto de las alcabalas.

Si bien es cierto que el mercado para los productos novohispanos fue el de mayor peso, el de los artículos importados no fue marginal, pues estaba abastecido de manera especial por textiles, vinos, caldos y aceites, productos de origen agrícola, entre otros, considerados como géneros de Europa y Castilla y suministrados por el comercio trasatlántico. Además de esos artículos, el mercado demandaba, aunque de manera casi marginal, mercancías conocidas como géneros de China y ultramarinos. De estos dos tipos de géneros el primero representaba el 23 por ciento y los de China y ultramarinos el dos por ciento del producto de las alcabalas recaudadas en 1796.25

A pesar de la amplitud de los vínculos mercantiles y del movimiento tendencial a la alza de los intercambios, la alternativa de crecimiento que ofreció el mercado de Charcas se vio truncada en el segundo lustro del siglo XIX. Hacia 1804-1805 la curva de los intercambios inicia una fase a la baja, la cual parece obedecer a la contracción minera que experimentará Real de Catorce. A diferencia de este caso, los dos siguientes tienen la particularidad de ser centros en los que el auge de la minería obedeció al proceso de rehabilitación de las principales minas, y por lo tanto, en donde el capital del ciclo minero tuvo una lógica y una dinámica diferentes.26

La receptoría de Sombrerete

El caso anterior nos ha permitido confirmar la estrecha relación entre producción minera e intercambios, en particular en un caso de descubrimiento de nuevas minas y de bonanza para la minería de la región. En el caso de Sombrerete, como en el siguiente, observaremos algo similar, aunque el movimiento tendencial, los índices de crecimiento y las fases en que se verifican varían con respecto al caso de Charcas.

En el distrito de Sombrerete, más que por el descubrimiento de nuevas minas el auge minero se debió a la rehabilitación de antiguas minas. Para ello fue necesario aplicar diversas medidas fiscales y económicas que alentaran la inyección de capital mercantil; una vez implementados, marcaron un nuevo ciclo de producción y circulación del capital minero.27

Si bien es cierto que en este distrito los empresarios mineros operaban en forma integral puesto que sus negocios comprendían minas, haciendas de beneficio, haciendas agroganaderas y tiendas para surtir a la población, también es cierto que este complejo satisfacía sólo una parte de la demanda de bienes, principalmente insumos para la minería.28 De tal manera que Sombrerete tuvo que ampliar sus lazos de dependencia comercial, lo que favoreció la articulación socioeconómica de otras regiones que le proporcionaban al mercado de consumo social productos artesanales, industriales, alimenticios, novohispanos e importados en diferentes proporciones.

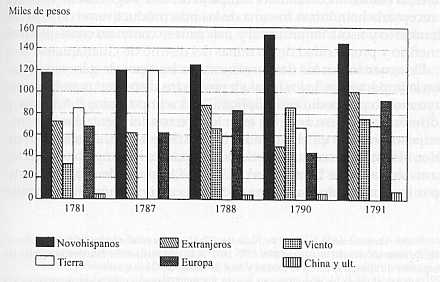

En este mercado los datos sobre la recaudación de alcabalas y la gráfica de impuestos a los metales preciosos nos permiten ratificar la afirmación de que “las variaciones del ciclo de circulación del capital minero […] se manifiestan […] en el valor monetario de la demanda de mercancías regionales”.29 En efecto, si confrontamos el comportamiento de las curvas de la producción minera y de los intercambios, confirmamos la correspondencia entre una y otra; esto se muestra de manera más clara entre los años de 1790 y 1797, es decir, entre los años en que los Fagoaga descubrieron una rica veta de mineral que en el lapso de un año y ocho meses les produjo 185 mil 882 marcos de plata (ver gráficas 3 y 4).

El impacto del nuevo ciclo minero sobre la actividad mercantil en Sombrerete parece darse de manera casi inmediata. Si observamos la curva correspondiente a los intercambios veremos que el despegue de ésta se sitúa entre 1785 y 1787. A partir de entonces y cuando menos hasta 1795 los intercambios mantienen un movimiento ascendente, para luego iniciar una nueva fase a la baja. Ahora bien, si atendemos el comportamiento de la curva de los intercambios, llama la atención que la mentada convergencia se dio prácticamente hasta 1796-1797. Sin embargo, si dividimos el periodo en cuatro subperiodos (de ocho años cada uno) y comparamos el promedio general con los promedios de cada uno de ellos, entonces podemos decir que la tendencia a la alza bien puede prolongarse más allá de esos años. Esto es, y de acuerdo al promedio estimado para todos los subperiodos (497 mil 006 pesos), tenemos que en los dos primeros (1778-1785, 1786-1793) las cifras correspondientes se sitúan por debajo de aquél, mientras que en las etapas de 1794-1801 y 1802-1809, el promedio de cada uno de ellos fue superior al promedio general.

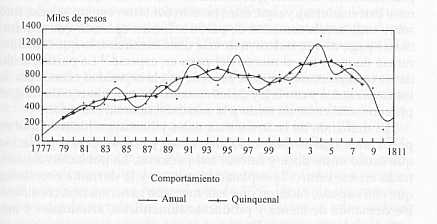

Gráfica 3. Montos de los intercambios en la receptoría de Sombrerete, 1777-1811.

Fuente: Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, AGN/Banca Cremi, 1988, pp. 230, 232, 234 y 236.

Fuente: Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, AGN/Banca Cremi, 1988, pp. 230, 232, 234 y 236.

Gráfica 4. Total de impuesto al oro y la plata en la real caja de Sombrerete, 1700-1821.

Fuente: Cuauhtémoc Velasco Ávila, et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988, p. 34.

Una muestra más de que la correlación fue más allá de 1796-1797 son los datos siguientes. Si tomamos en cuenta el monto promedio de los intercambios en todo el periodo (473 mil 077 pesos), veremos que éste fue superado en 16 años de los 35 que lo abarcan. Lo más interesante es que esos años se sitúan entre 1793 y 1809, y si exceptuamos el año 1805 que registró un monto inferior en 34 mil pesos al promedio, podemos ver que en todo ese lapso el monto anual de los intercambios lo superó. De acuerdo con lo anterior, en Sombrerete corroboramos también la relación entre intercambios y producción minera.

Ahora bien, al examinar el índice de crecimiento notamos diferencias en cada uno de los periodos señalados. Por ejemplo, en el subperiodo 1786-1793 se registra un incremento del 9.1 por ciento con respecto al anterior. Para el siguiente lapso, 1794-1801, tenemos nuevamente un aumento éste es más sobresaliente: 87.9 por ciento con relación a la etapa anterior. Finalmente, en el último subperiodo (1802-1809) notamos un decremento del 16.9 por ciento. De acuerdo con este último análisis, la convergencia entre uno y otro indicador bien puede situarse entre 1787 y 1802.

El inicio de un nuevo ciclo de circulación del capital minero se manifestó en un aumento casi inmediato y directo de la demanda y la oferta de mercancías de diverso origen. Además, si bien es cierto que el promedio de los intercambios registrados en el subperiodo 1802-1809 muestra una contracción, esta no debió verificarse sino hasta 1805, año en que el monto de los intercambios fue menor al promedio general de todo el periodo.30

Desde luego que la rehabilitación de la minería y el incremento de los intercambios no hubieran sido posibles si la localidad no contara con suficiente mano de obra. En efecto, la población en Sombrerete creció tanto de manera natural como por el flujo migratorio. El impacto de la minería fue tan grande que la población prácticamente se duplicó en el lapso de seis décadas. En 1742, por ejemplo, contaba con 12 mil 150 habitantes y hacia los primeros años del siglo XIX, eran 22 mil 946. La cabecera fue la que llegó a concentrar la mayor cantidad de pobladores: 48.76 por ciento. En este espacio, los habitantes se ocupaban en mayor medida en el servicio eclesiástico, el comercio, la extracción y el beneficio de minerales, así como en los oficios de carboneros y leñeros en las haciendas de beneficio.31

El aumento potencial de la demanda y el repunte de la minería fueron sin duda factores que favorecieron la expansión y crecimiento del mercado interno novohispano. En términos regionales, además del flujo mercantil procedente de la propia provincia, también se ha podido identificar que desde Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán y México eran enviados diversos tipos de géneros al mercado de Sombrerete.32 En cuanto a los tipos de género se refiere, corroboramos nuevamente el predominio de los productos de origen novohispano sobre los de importación: dos tercios según el valor global de las transacciones sujetas al pago de alcabalas (ver gráfica 5). De manera específica, eran de nueva cuenta los artículos del viento los que mayor peso tuvieron en el mercado. En este caso quisiéramos llamar la atención en cuanto al peso que adquieren los géneros de la tierra sobre los del viento en dos años en particular: 1781 y 1787. En ambos años, sobre todo en 1787, el aumento parece obedecer tanto a las posibilidades de suministrar algunos productos alimenticios e industriales desde centros más o menos alejados del mercado, pero sobre todo al aumento en el valor de las mercancías a causa de la crisis agrícola verificada entre 1785 y 1786, años en que el alza de precios fue del 100, 200 y 300 por ciento.

Por último, quisiéramos llamar la atención en lo siguiente: tal parece que en este centro urbano los mercados para los artículos europeos, de la tierra y del viento tuvieron un comportamiento más equilibrado o estable que el que verificado en Guanajuato (ver gráfica 6).

Gráfica 5. Monto de los intercambios en Sombrerete, géneros novohispanos y extranjeros.

Fuentes: Libros reales de alcabalas, Sombrerete: 1781, 1787, 1788, 1790 y 1791.

Fuentes: Libros reales de alcabalas, Sombrerete: 1781, 1787, 1788, 1790 y 1791.

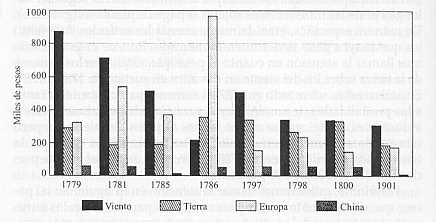

Gráfica 6. Tipos de géneros intercambiados en la ciudad de Guanajuato: 1799-1801.

Fuente: A. Armando Alvarado Gómez, Comercio interno en la Nueva España…, México, INAH, 1995, 1995.

Fuente: A. Armando Alvarado Gómez, Comercio interno en la Nueva España…, México, INAH, 1995, 1995.

La receptoría de Guanajuato.

Ubicada casi en el corazón del complejo urbano y agrícola de El Bajío, la receptoría homónima fue una de las más productivas en el aspecto económico y fiscal. Su principal y más grueso comercio consistía en el beneficio y prosperidad de las minas del distrito de Guanajuato.33

De acuerdo con los datos referentes a los tipos de géneros, notamos la importancia de los bienes y productos de origen novohispano, cuyo monto promedio casi duplica al de los importados.34 Además, y a diferencia del caso anterior, eran los efectos del viento los que mayor peso tuvieron en el mercado. Ello se debe a que, en términos de valor, el suministro de tales artículos no parece haber sido tan afectado en los “años de hambre”, al menos no al grado de dejar de participar en el mercado. La información para diversos años nos permite estimar que, en números relativos, el valor promedio de estos superó en un 77 por ciento al de los artículos de la tierra; y en un 30.7 por ciento al de los géneros de Europa y Castilla.

Por lo que respecta a los artículos de la tierra, que comprendían productos alimenticios, artesanales, pero sobre todo industriales, es conveniente apuntar lo siguiente. Según los valores promedios calculados se observa que en algunos años los montos de los intercambios con géneros de la tierra fueron menores a los registrados para las mercancías de Europa y Castilla (26.2 por ciento) Sin embargo, hacia el último lustro del siglo XVIII y primeros años de la siguiente centuria el monto anual de los géneros de la tierra tiende a superar a los importados vía el comercio trasatlántico. La explicación: la coyuntura y crisis de dicho tráfico a causa de la economía de guerra. Esta situación favoreció una ampliación de la oferta de productos novohispanos, de manera especial de la que podía suplir la carencia de textiles de origen europeo en el mercado colonial.35

Respecto a las mercancías importadas, la demanda en el mercado de Guanajuato era significativa. Otra vez encontramos que, de las mercancías importadas, las de origen europeo son las más representativas, en términos de valor, pero que en diversos años del último lustro del siglo XVIII y primer decenio del XIX registraron una contracción por las razones antes expuestas. En cambio, las mercancías que importaba el mercado novohispano de otros dominios españoles, mantuvieron una demanda más o menos constante, aunque marginal en comparación con el monto registrado para los otros tipos de géneros.

Todos esos bienes y productos llegaban a Guanajuato procedentes de diversas regiones y centros de la Nueva España. De acuerdo con los datos para los años de 1779, 1785 y 1798, es evidente la articulación de un mayor número de centros de producción y distribución con este mercado, aunque también es notorio el predominio de tres provincias. Según el monto total de las mercancías procedentes de la esfera extraprovincial (470 mil 930 pesos) en 1798, nueve décimos correspondieron al tráfico procedente de las intendencias de Veracruz, México y Valladolid; el resto se debía al flujo procedente de Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí y Zacatecas.36

El predominio de Veracruz obedecía al comercio con productos europeos, principalmente, realizado desde el puerto. El predominio de la intendencia de México, por su parte, obedecía al suministro de géneros de la tierra efectuado sobre todo desde la ciudad de México. En cambio, las relaciones del mercado de Guanajuato con la intendencia de Valladolid se caracterizaron por la participación de un mayor número de centros que lo abastecían básicamente con productos de origen agrícola considerados como géneros de la tierra.

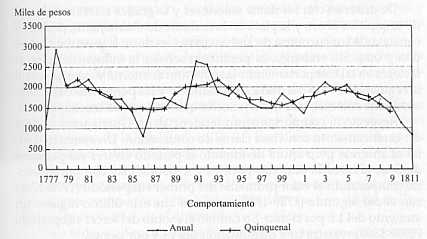

La reconstrucción de la curva de los intercambios nos permite advertir que en este caso también se registra una concurrencia entre producción minera e intercambios (gráficas 7 y 8). Sin embargo, en este caso es notorio un comportamiento diferente en lo que se refiere al comportamiento anual como tendencial. Resulta ser bastante notoria, en primer término, la inestabilidad del mercado. En cuanto al comportamiento tendencial, aquí también notamos más que nada una estabilidad relativa. De acuerdo con el promedio del valor calculado para el periodo 1777-1811, en 16 de los 35 años el valor anual de los intercambios fue superior al promedio general (un millón 749 mil 051 pesos). Si bien el número de años es menor al registrado para Charcas (21/35) e igual al de Sombrerete (16/35), en Guanajuato estos años se encuentran distribuidos entre los diferentes subperiodos: cinco en el de 1778-1785, otro tanto en el de 1802-1809, tres en el lapso 1786-1793 y tres más en el de 1794-1801.

Se recordará que en los otros casos los años en los que el valor anual fue superior al promedio se concentraba en determinados años: 1793-1805 en el caso de Sombrerete, y 1788-1808 para el de Charcas. Estos datos y los relativos a los tipos de géneros nos advierten la inestabilidad del mercado de Guanajuato. Esa inestabilidad la comprobamos al comparar el valor promedio de los intercambios correspondiente a cuatro subperiodos: 1778-1785, 1786-1793, 1794-1801 y 1802-1809. De ellos, las cifras correspondientes al primero, segundo y cuarto subperiodos son superiores al promedio estimado para los cuatro. Pero en términos de crecimiento, el índice del segundo subperiodo sufrió un decremento del 8.8 por ciento y el tercero nuevamente registra una disminución del 8.2 por ciento. Tal tendencia se revierte en la última fase, la cual registra un incremento del 11.3 por ciento.37

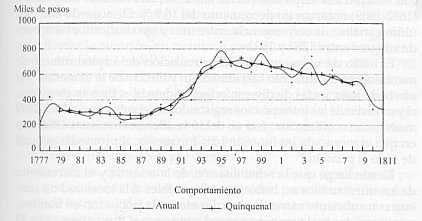

Gráfica 7. Montos de los intercambios en la administración de Guanajuato, 1777-1811.

Fuente: A. Armando Alvarado Gómez, Comercio interno en la Nueva España…, México, INAH, 1995.

Fuente: A. Armando Alvarado Gómez, Comercio interno en la Nueva España…, México, INAH, 1995.

Gráfica 8. Total de impuesto al oro y la plata en la real caja de Guanajuato, 1700-1821.

Fuente: Cuauhtémoc Velasco Ávila, et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988, p. 33.

De acuerdo con los datos anteriores y la gráfica referente al total de impuestos al oro y la plata en la real caja de Guanajuato, podemos constatar la concurrencia de ambas curvas, es decir, la inestabilidad de una y otra. Sin embargo, es pertinente señalar la influencia de otros factores en tal comportamiento: las coyunturas interna y externa (como la regularidad o no del tráfico trasatlántico) y las periódicas crisis de la economía colonial, que tienen mucho que ver con esa inestabilidad.

Respecto al comportamiento tendencial, en Guanajuato se nota un estancamiento con visos claros de contracción. Un ejercicio similar al anterior, pero ahora dividiendo el periodo en tres subperiodos de once años cada uno, nos permite corroborar este comportamiento: comparando el valor promedio del primer subperiodo (1778-1788) con el del segundo subperiodo (1789-1799) tenemos que este último registra un aumento del 1.8 por ciento. En cambio el monto del tercer subperiodo (1800-1809) registra una disminución del 13.4 por ciento.

La explicación de ese fenómeno la encontramos en la racionalidad imperante en las principales empresas mineras del distrito de Guanajuato, que tendieron ha ser más rentables a costa de reducir los ingresos de los trabajadores y de una mayor explotación de la fuerza de trabajo hacia el último cuarto del siglo XVIII. En la mina de Rayas, por ejemplo, el administrador Manuel Jiménez decidió abolir el pago en especie o “partido” en 1774. Ese mismo año los oficiales de la Real Hacienda asignados en Guanajuato declaraban: “jamás se ha visto su comercio tan aniquilado y abatido que en el tiempo presente. Originado de que a los operarios de las minas les han quitado los partidos que les daban y era costumbre antiquísima hasta pocos años y en la tierra adentro aún permanezcan”.38

Desde luego que el mayor impacto de tal medida se resintió una vez que los socios de La Valenciana, Antonio Obregón y Pedro Luciano de Otero decidieron suprimir dicha comisión.39 Es pertinente señalar que mientras algunos empresarios ya habían suprimido el sistema de partido, los de La Valenciana decidieron mantenerlo, aunque en menor proporción. Su táctica consistió en que barreteros y barrenadores debían adquirir por cuenta propia el material y equipo necesario para el tumbe de mineral: pólvora, mechas y picos.

En 1790 cuando fue suprimido definitivamente el pago en especie en la mina de La Valenciana.40 Si bien es cierto que los trabajadores mineros representaban menos de la décima parte de la población económicamente activa de toda la intendencia de Guanajuato, los de La Valenciana eran el 71 por ciento de la mano de obra ocupada por el sector minero de la localidad, en 1803.41 Por ello consideramos que la abolición del sistema de partido es un factor que explica el estancamiento y posterior caída de los intercambios en el mercado de Guanajuato. Recordemos los subperiodos en que los intercambios registraron una contracción: 1786-1793 y 1794-1801 en uno de los análisis hechos; y 1800-1809 en el último de los ejercicios.

Con todo, si el mercado de Guanajuato no registró una contracción mayor, se debió a que los operarios mineros recuperaron una parte de su poder adquisitivo al aumentar su salario nominal de cuatro a ocho reales. También porque el número de trabajadores se incrementó debido al proceso de expansión en las principales minas y al aumento potencial de consumidores en la ciudad, como fue el caso de la milicia y la burocracia real, además de aquella parte de la población que a raíz de las crisis agrícolas se traslado del campo a esa ciudad.

Palabras finales

Para terminar es preciso insistir que en nuestro análisis los intercambios se reducen a los productos sujetos al pago de alcabalas y que se refieren a su valor. Recordemos que, de acuerdo con Sempat, la reciprocidad no significa una conexión entre la alcabala y el volumen mercantil, volumen que bien pudo experimentar un movimiento contrario al del valor registrado, ya que, hacia los últimos años del siglo XVIII, los precios de los productos de consumo generalizado registraron un incremento tendencial mientras que los salarios se mantuvieron inmóviles.42

A pesar de las limitaciones que imponen la fuente y su manejo, creemos que su utilidad es mayor. Por medio de ella podemos tener una mejor idea acerca de la amplitud de los lazos mercantiles existentes y generados en la Nueva España a fines del periodo colonial. Por lo que a nuestro objetivo se refiere, desde diversos centros de producción y distribución se enviaban a los mercados mineros una considerable y diversificada cantidad de productos alimenticios, manufactureros y artesanales, de preferencia de origen novohispano. Aunque los datos con los que hemos trabajado son escasos es evidente el peso de los artículos novohispanos en los mercados, sobre todo de los géneros del viento. Por lo que toca a los de la tierra, el caso de la ciudad de Guanajuato nos ha permitido constatar, además, que el mercado de este tipo de productos fue sensible a la coyuntura del tráfico marítimo. Sus oscilaciones a la alza o a la baja coinciden con los tiempos de crisis para el comercio hispanoamericano, o bien con la regularización de las importaciones mediante la práctica del comercio con neutrales. En circunstancias adversas al comercio hispanoamericano, por ejemplo, los géneros de la tierra podían suplir en cierta medida la falta de algunos artículos que importaba el mercado colonial. La presencia de estas mercancías en los mercados mineros es por cierto, considerable, particularmente los artículos considerados como géneros de Europa y Castilla.

Hemos tratado de constatar la correlación entre producción minera e intercambios y su impacto casi inmediato. Si bien es cierto que esto último no parece verificarse en el caso de Guanajuato, en los otros dos casos expuestos sí se puede validar tal afirmación. Es pertinente señalar, en especial con respecto a la información de Charcas, el influjo de ese mercado sobre diversas economías del espacio novohispano a raíz del descubrimiento de nuevas minas, la inyección de capital y la demanda de fuerza de trabajo. En ese mercado la derrama económica y la demanda de productos de consumo social se reflejaron en el aumento inmediato de los intercambios. En este orden de ideas, es preciso resaltar la importancia del pago en especie o partido. Su impacto positivo se verifica en Charcas. Todo lo contrario sucede en Guanajuato, mercado en el que los intercambios se contrajeron una vez que empezó a suprimirse en las principales minas de su distrito.

No ha sido nada novedoso advertir la situación adversa a raíz de la carestía, de los cambios en las condiciones de trabajo y de remuneración de la fuerza de trabajo verificados en los principales centros mineros de la Nueva España a fines del siglo XVIII. En ese orden de ideas, cabe preguntarse acerca del impacto que tuvo la nueva racionalidad y dinámica económica del capital mercantil, la acción de los empresarios, en la vida política, social y económica del virreinato. Es preciso abundar más en los estudios acerca del papel o papeles de los empresarios novohispanos como impulsores de determinadas actividades y, desde luego, como factores de desestabilización socioeconómica. De esa manera se podrá explicar mejor el descontento político, el movimiento de insurrección y, sobre todo, la desarticulación de la vida política, económica y social del espacio novohispano.

Bibliografía

Acosta, Luis, et. al., “ El comercio de efectos de la Tierra en Potosí, 1780-1810”, en Dolores Avila, Inés Herrera y Rina Ortiz (comps.), Minería colonial latinoamericana. Primera reunión de historiadores de la minería Latinoamericana, (I), INAH, 1992, pp. 137-153.

Alamán, Lucas, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, Imprenta de J. M. Lara, 1849-1852. 5 vols.

Alvarado Gómez, Antonio Armando, Comercio interno en Nueva España. El abasto de la ciudad de Guanajuato, 1777-1810, México, INAH, 1995.

Arcila Farías, Eduardo, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, México, SEP (Sepsetentas, 117 y 118) 1975.

Brading, David A., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1975.

___________, “Grupos étnicos: clases y estructura ocupacional en Guanajuato (1792)”, en Historia Mexicana, vol. XXI, número 3, enero-marzo, México, El Colegio de México, 1972, pp. 460-480.

Cabrera Ipiña, Octaviano, El Real de Catorce, México, Sociedad Potosina de Estudios Históricos, 1970.

Carabarín, Alberto, “Región y mercado colonial: las coyunturas de los obrajes poblanos entre los siglos XVI y XVIII”, en Historias, núm. 13, 1986, México, Dirección de Estudios Históricos del INAH, pp. 41-49.

Cuadro de los estados generales de las cuentas de todas las aduanas: Aduana de Guanajuato, 1777-1801, Sección Indiferente, Administración General de Alcabalas, México, Archivo General de la Nación, 1801.

Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, 42 vols. México, Imprenta del Comercio a Cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876-1912.

Flores Clair, Eduardo, “Minas y mineros: pago en especie y conflictos, 1790-1880”, en Historias, 13, México, Dirección de Estudios Históricos del INAH, 1986, pp. 51-67.

Florescano, Enrique e Isabel Gil, Descripciones económicas regionales de Nueva España; Provincias del norte, 1790-1814, México, SEP/INAH, 1976.

Florescano, Enrique y María del Rosario Lanzagorta, “Política económica. Antecedentes y consecuencias”, en Luis González, et. al., La economía mexicana en la época de Juárez, México, SEP (Sepsetentas, 236), 1976, pp. 57-106.

Fonseca, Fabián de y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, 6 vols, México, Impresa por Vicente G. Torres, 1845.

Garavaglia, Juan Carlos, Mercado interno y economía colonial, México Grijalbo, 1983.

___________, “La diferenciación económica regional en Nueva España a fines del periodo colonial” México, 1984 (mecanoescrito).

___________,“La región Puebla/Tlaxcala y la economía novohispana (1670-1821)” en Historia Mexicana, Vol. XXXV, Núm. 4, México, El Colegio de México, abril-junio, 1986, pp. 549-600.

___________,“ El abasto de una villa novohispana: mercancías y flujos mercantiles en Tepeaca (1780-1820)”, en Anuario del IEHS, (separata), Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1987, pp. 217-253.

___________,“De Veracruz a Durango: un análisis regional de la Nueva España borbónica”, en Siglo XIX. Revista de Historia, año II, número 4, Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, julio-diciembre, 1987, pp. 9-51.

___________, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, Archivo General de la Nación/Banca Cremi, 1988.

Garner, Richard L., Zacatecas, 1750-1821: the study of a late colonial mexican city, tesis de doctorado, The University of Michigan, 1970. (University Microfilms, Ann Arbor, Michigan).

___________, “Problémes d’une ville miniére mexicaine á la fin de l’epoque coloniale: prix et salaires á Zacatecas (1760-1821)”, en Cahiers des Amériques Latines, 6, julio-diciembre, 1972, pp. 75-112.

Gerhard, Peter, The north frontier of New Spain, Princeton, Princeton University Press, 1982.

___________, México en 1742, México, José Porrúa e hijos, 1962.

González Angulo, Jorge y Roberto Sandoval Zarauz, “Los trabajadores industriales de Nueva España, 1750.1810”, en Pablo González Casanova (coord.), La clase obrera en la historia de México: de la colonia al imperio, vol. 1, México, Siglo XXI/Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1980, pp. 173-238.

Hamnet, Brian R., Política y comercio en el sur de México, 1750-1821, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976.

Herrera, Inés y Armando Alvarado, “Comercio y Estado en el México colonial e independiente”, en Armando Alvarado, et. al., La participación del Estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910, México, INAH, 1993.

Ibarra, Antonio, “Plata, importaciones y mercado colonial. Circulación interior de importaciones: de Guadalajara al septentrión novohispano (1798-1818)”, en Siglo XIX. Cuadernos de Historia, año VI, núm. 16, Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Septiembre-Diciembre, 1996, pp. 7-37.

Israel, Jonathan I., Razas, clases sociales y vida política en el México colonial (1610-1670), México, FCE, 1980.

Jiménez Codinach, Guadalupe, “El individuo y la política”, en José Francisco Román Gutiérrez (ed.), Las reformas borbónicas y el nuevo orden colonial, México, INAH, 1998, pp. 99-112.

Libros reales de alcabalas de la administración de Sombrerete: 1781, 1787, 1788, 1790 y 1791, Sección Indiferente, Administración General de Alcabalas, Archivo General de la Nación.

Maniau, Joaquín, Compendio de la Historia de la Real Hacienda de Nueva España, México, Secretaría de Industria y Comercio, 1914.

Miño Grijalva, Manuel, “Estructura económica colonial mexicana”, en Historia Mexicana, vol. XLII, núm. 2, México, El Colegio de México, Octubre-Diciembre, 1992, pp. 221-262.

Moreno Toscano, Alejandra, “Economía regional y urbanización: tres ejemplos de relación entre ciudades y regiones en Nueva España a finales del siglo XVIII”, en Edward Calnek, et. al., Ensayos sobre el desarrollo urbano de México, México, SEP (Sepsetentas, 143), 1974, pp. 95-130.

Morin, Claude, Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII. Crecimiento y desigualdad en una economía colonial, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Ortiz de la Tabla, Javier, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978.

Othón de Mendizábal, Miguel, La minería y la metalurgia mexicana (1520-1943), México, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, 1980.

Pastor, Rodolfo, “La alcabala como fuente para la historia económica y social de la Nueva España”, en Historia Mexicana, vol. XXVII, número 1, México, El Colegio de México, julio-septiembre, 1977, pp. 1-16.

Pérez Herrero, Pedro, Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico, México, El Colegio de México, 1988.

___________,“Economía y poder: revisión historiográfica”, en José Francisco Román Gutiérrez, (ed.), Las reformas borbónicas y el nuevo orden colonial, México, INAH, 1998, pp. 17-50.

Sempat Assadourian, Carlos, El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico, México, Nueva Imagen, 1983.

Silva Herzog, Jesús, Documentos relativos al arrendamiento del impuesto o renta de alcabalas de la ciudad de México y distritos circundantes, vol. IV, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1945.

Smith, Robert Sidney, “Sale taxes in New Spain, 1575-1770”, en Hispanic American Historical Review, 28 (1), 1948, North Carolina, Duke University Press, pp. 2-37.

Torre Villalpando, María Guadalupe Cecilia, “El resguardo fiscal de la ciudad de México en el siglo XVIII”, tesis de doctorado en Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1997.

Tutino, John, “Guerra, comercio colonial y textiles mexicanos: El Bajío, 1585-1810”, en Historias, núm. 11, 1985, México, Dirección de Estudios Históricos del INAH, pp. 35-45.

Valores líquidos que se lograron en el año de 1784 por razón de alcabalas en las administraciones situadas en reales de minas en este reino, Sección Archivo Histórico de Hacienda, leg. 117, Archivo General de la Nación.

Velasco ávila, Cuauhtémoc, et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988.

___________, “Los trabajadores mineros en la Nueva España, 1750-1810”, en Pablo González Casanova (coord.), La clase obrera en la historia de México: de la colonia al imperio, vol. 1, México, Siglo XXI/Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 1980, pp. 239-301.

Villalba Bustamante, Margarita, “Economía y sociedad de un pueblo minero: La Valenciana, 1760-1810”, tesis doctoral en Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1999.

Vilar, Pierre, Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel, 1974.

Sobre el autor

Armando Alvarado Gómez

Dirección de Estudios Históricos-INAH.

Citas

- Véase Luis Acosta, et. al., “El comercio de efectos de la Tierra en Potosí, 1780-1810”, en Dolores Avila, Inés Herrera y Rina Ortiz (comps.), Minería colonia latinoamericana. Primera reunión de historiadores de la minería latinoamericana (I), México, INAH, 1992, pp. 137-153; Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial. El mercado interior. Regiones y espacio económico, México, Nueva Imagen, 1983; Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial, México, Grijalbo, 1983; Claude Morin, Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII. Crecimiento y desigualdad en una economía colonial, México, FCE, 1979; Brian R. Hamnet, Política y comercio en el sur de México, 1750-1821, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976; David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1975. [↩]

- Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810). Ensayo sobre el movimiento de los precios y sus consecuencias económicas y sociales, México, El Colegio de México, 1969; Richard Garner, “Problémes d’une ville miniére mexicaine á la fin de l’époque coloniale: prix et salaires a Zacatecas (1760-1821)”, en Cahiers des Amériques Latines, núm. 6, julio-diciembre, 1972, pp. 75-112; Pablo González Casanova (coord.), La clase obrera en la historia de México. De la Colonia al Imperio, t. I, México, siglo veintiuno, editores/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1981. [↩]

- Para las referencias remitimos a la bibliografía. [↩]

- Estudios como los de Richard Garner, Alejandra Moreno Toscano, Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Alberto Carabarín, John Tutino, Antonio Ibarra, Jorge González Angulo y Roberto Sandoval Zarauz, Manuel Miño Grijalva, entre otros, dan cuenta de la importancia del tráfico interno de bienes y productos novohispanos en tiempos de la Colonia. Para las referencias remitimos al lector a la bibliografía. [↩]

- Cuauhtémoc Velasco Ávila, et. al., Estado y minería en México (1767-1910), México, FCE, 1988, pp. 33-34. En cuanto al comportamiento de lo que hemos denominado como producción minera es preciso advertir una severa limitante: la falta de datos específicos. Ello nos impide desagregar y manejar la información (como son los índices o promedios) para tener una mejor idea acerca de las fluctuaciones en la minería de los distintos distritos mineros. En ese sentido, aquí sólo podemos referirnos a las gráficas elaboradas y publicadas en Estado y minería en México. Desafortunadamente la información con la que fueron hechas no aparece en la fuente en la que debió ser publicada, a saber: Estadísticas históricas de México, t. I, México, SEP/INAH/INEGI, 1985, pp. 425-444. [↩]

- Según Enrique Florescano y Rosario Lanzagorta a partir de 1696, a solicitud del Consulado de comerciantes de México, se exigió el pago de este gravamen por la simple introducción de bienes y productos en los centros urbanos, independientemente de que los artículos fueran o no objeto de venta. Sin embargo tal medida se implementó antes de ese año. De acuerdo con Guadalupe de la Torre, fue hacia 1647 cuando se acordó dicha disposición entre el Consulado y las autoridades reales. Cf. Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, México, Impresa por Vicente G. Torres, 1845, vol. 2, p. 7; Enrique Florescano y María del Rosario Lanzagorta, “Política económica. Antecedentes y consecuencias”, en Luis González, et. al., La economía mexicana en la época de Juárez, México, (Sepsetentas, 236), 1976, pp.65-66; Guadalupe de la Torre Villalpando, “El resguardo fiscal de la ciudad de México en el siglo XVIII”, tesis doctoral, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1997, pp. 48-50. [↩]

- La administración del impuesto conoció varias etapas, pues desde su establecimiento en Nueva España y hasta los primeros años del siglo XVII el ramo estuvo bajo la administración directa de la Real Hacienda. A principios del siglo XVII la administración fue concesionada a órganos de gobierno local y a las corporaciones cuando menos hasta la primera mitad del XVIII. Tal parece que el cabildo de la ciudad de Puebla fue el primero en obtener dicha concesión o “asiento” en 1601, al año siguiente el cabildo de la Ciudad de México también lo obtuvo y en 1607 el de Zacatecas logró hacerse cargo de la recaudación. Cf. Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, op. cit., vol. 2, pp. 7-9, 33-37, 50; Claude Morin, op. cit., p. 137; Jonathan I. Israel, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial (1610-1670), México, FCE, 1980, p. 142. [↩]

- En el caso de los inmuebles: casa, fincas, solares y esclavos, la tasa era diferente a la correspondiente a los bienes muebles y el monto estimado era cubierto por mitades tanto por el vendedor como por el comprador. En cuanto a las artículos importados de España y otras colonias, correspondientes a los géneros de “Europa y Castilla” y de “China y ultramarinos”, y una parte de los de origen novohispano, considerados como géneros “de la Tierra”, estuvieron sujetos a una tasa que a fines del siglo XVIII fue del seis (1755-1780, 1791-1810) y el ocho por ciento (1781-1790). Para más detalles sobre la alcabala en los ámbitos rural y urbano véase el trabajo de Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas (1776-1821), México, Archivo General de la Nación/Banca Cremi, 1987, pp. 1-40. [↩]

- Fabián de Fonseca y Carlos Urrutia, op. cit., vol. 2, pp. 42-49; Robert Sidney Smith, “Sale taxes in New Spain, 1575-1770”, en Hispanic American Historical Review, 28 (1), Duke University Press, 1948, pp. 18 y ss.; Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “La diferenciación económica regional…”, México, 1984, p. 8 (inédito). [↩]

- Esta disposición data de 1574 y permaneció vigente en todo el periodo colonial. Cf. Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, op. cit., vol. 2, pp. 5-7; Eduardo Arcila Farías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, vol. II, México, (Sepsetentas, 118), 1974, p. 168. [↩]

- Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, op. cit., vol. 2, pp. 61-63, 72; Joaquín Maniau, Compendio de la Historia de la Real Hacienda de Nueva España, México, Secretaría de Industria y Comercio, 1914, p. 19; Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, vol.1, México, Imprenta de Comercio a cargo de Dublán y Lozano, hijos, 1876, pp. 71 y ss.; David A. Brading, op. cit., p. 199. [↩]

- Antes de estos años la tasa impositiva fue del 2 por ciento entre 1574 y 1631; del 4 por ciento entre 1631 y 1635; del 6 por ciento de 1636 a 1643; del 8 por ciento entre 1644 y 1754. Cf. Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, op. cit., vol. 2, pp. 12-15; Joaquín Maniau, op. cit., pp. 18 y ss.; Jesús Silva Herzog, Documentos relativos al arrendamiento del impuesto o renta de alcabalas de la ciudad de México y distritos circundantes, vol. IV, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1945, p. IV; Rodolfo Pastor, “La alcabala como fuente para la historia económica y social de la Nueva España”, en Historia Mexicana, vol. XXVII, número 1, México, El Colegio de México, julio-septiembre, 1977, pp. 2-5; Claude Morin, op. cit., p. 149. [↩]

- En diversas receptorías localizadas “tierra adentro”, los actos de intercambio eran gravados con 2 o 5 por ciento, tal como sucedió en los casos de Arispe, Cieneguilla, Horcacitas, Alamos, Sinaloa y Cosalá, situadas en la intendencia de Sonora; Coahuila, Saltillo y Santander, en la intendencia de San Luis Potosí; Mazapil-Parras, en la intendencia de Zacatecas, y Chihuahua en la intendencia de Durango. Cf. Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “La diferenciación económica regional…”, 1984, pp. 6 y ss (inédito). [↩]

- Archivo General de la Nación (AGN), serie Archivo Histórico de Hacienda (AHH), Valores líquidos que se lograron en el año de 1784 por razón de alcabalas en las administraciones situadas en reales de minas en este reino, legajo 117, f. 232. Las administraciones comprendían: Bolaños, Cadereita, Charcas, Chihuahua, Zimapán, Durango, Fresnillo, Guadalcazar, Guanajuato, San Luis Potosí, Mazapil, Mestitlán, Monterrey, Pachuca, Cuautla, Saltillo, Santander, Sierra de Pinos, Sombrerete, Sultepec, Taxco, Tetela, Tlalpujahua, Villa Alta y Zacatecas. [↩]

- Lucas Alamán, Historia de Méjico, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, t. I, apéndice, documento 2, p. 4, México, Imprenta de J. M. Lara, 1849; Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas, pp. 229-236. [↩]

- Pierre Vilar, Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Editorial Ariel, 1974, p. 414. Cuauhtémoc Velasco, et. Al., op. cit., pp. 29-39. [↩]

- La cifra correspondiente para la Nueva España fue de 3 millones 671 mil 521 pesos. Lucas Alamán, op. cit., t. I, apéndice, documento 2, p. 4. [↩]

- Carlos Sempat Assadourian, op. cit., pp. 270-273. [↩]

- Cuauhtémoc Velasco, et al, op. cit., pp. 37-39. Para mayor detalle sobre las diferencias regionales consúltense los trabajos de Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso. [↩]

- Cf. Pablo González Casanova (coord.), op. cit., t. I. [↩]

- David A. Brading, op. cit., pp. 203-204, 267-268; Octaviano Cabrera Ipiña, El Real de Catorce, México, Sociedad Potosina de Estudios Históricos, 1970, pp. 15-16; P. Gerhard, The north frontier of New Spain, Princeton, Princeton University Press, 1982, p. 83. [↩]

- Cuauhtémoc Velasco A., “Los trabajadores mineros de Nueva España, 1750-1810”, en Pablo González Casanova (coord.), op. cit., t. I, pp. 239-301. [↩]

- Los años fueron: 1784, 1788, 1789, 1791-1797, 1799-1808. [↩]

- David A. Brading, op. cit., p. 199; Peter Gerhard, op. cit., p. 83. [↩]

- Cf. Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “De Veracruz a Durango…”, op. cit., p. 49. [↩]

- Cuauhtémoc Velasco, et. al, op. cit., pp. 37-39. [↩]

- David A. Brading, op. cit., pp. 247-250. [↩]

- Ibidem, p. 250; Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico, México, El Colegio de México, 1988, pp. 20-21. [↩]

- Carlos Sempat Assadourian, op. cit., pp. 256-273. [↩]

- El promedio general para todo el periodo fue de 473 mil 077 pesos, y el monto de 1805 de 439 mil 130 pesos. [↩]

- Cf. David A. Brading, op. cit., pp. 247, 265-266; Enrique Florescano e Isabel Gil, Descripciones económicas regionales de Nueva España. Provincias del norte, 1790-1814, México, SEP/INAH, 1976, pp. 104-106. [↩]

- Peter Gerhard, México en 1742, México, José Porrúa e Hijos, 1962, p. 39; Enrique Florescano e Isabel Gil, op. cit., pp. 104-106. [↩]

- AGN, Administración General de Alcabalas, Cuadro de los estados generales de las cuentas de todas las aduanas: aduana de Guanajuato, 1777-1801. A la administración estuvieron sujetas las receptorías de Silao, Irapuato y la ciudad y Real de minas de Guanajuato. [↩]

- El cálculo para los novohispanos fue de 744 mil 872 pesos, y para los importados 409 mil 516 pesos. [↩]

- Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de dependencia, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, pasim.; Inés Herrera y Armando Alvarado, “Comercio y Estado en el México colonial e independiente”, en Armando Alvarado, et. al., La participación del Estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910, México, INAH, 1993, pp. 176-180. [↩]

- Armando Alvarado, Comercio interno en la Nueva España. El abasto de la ciudad de Guanajuato, 1777-1810, México, INAH, 1995, pp. 119-138, 151-156. [↩]

- El promedio correspondiente a los subperiodos fue de un millón 817 mil 010 pesos. [↩]

- David A. Brading, op. cit., pp. 363-364. [↩]

- Conviene señalar que el sistema de partido permitió el establecimiento de una relación socioeconómica amplia en la que participaban de los beneficios no sólo los operarios y los empresarios sino también otros individuos como eran “el médico, el malacatero o tenatero, el herrero”, el rescatador independiente y el comerciante-aviador. Cf. David A. Brading, op. cit., pp. 201-205, 216, 357, 366, 369-371, 383; Eduardo Flores Clair, “Minas y mineros: pago en especie y conflictos, 1790-1880”, en Historias, 13, 1986, México, Dirección de Estudios Históricos, INAH, pp. 51-54. [↩]

- En cuanto al problema del partido véase el trabajo de Brading, op. cit., pp. 204, 369, 371, 383; para la estructura ocupacional pp. 308-314. [↩]

- Margarita Villalba Bustamante, “Economía y sociedad de un pueblo minero: La Valenciana, 1760-1810”, México, tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1999, pp. 2-3. [↩]

- Véanse por ejemplo los estudios de Claude Morin, op. cit., Richard Garner, en particular su artículo; “Problémes d’une ville miniére mexicaine á la fin de l’époque coloniale”, en op. cit., pp. 75-78, 107-112; Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas, op. cit. [↩]