El origen de este trabajo está vinculado al quehacer del historiador contemporáneo que busca incluir en sus investigaciones cuestiones que forman parte de profundos procesos culturales. Tal es el caso de las creencias que el pueblo mexicano ha tenido acerca de la vida, de la muerte y de las maneras de enfrentar la enfermedad y buscar la salud. Vida y salud, enfermedad y muerte son motivo de ocupación y preocupación en la vida cotidiana de la mayoría de las personas.

Una de las primeras dificultades que surgen en el estudio de estas cuestiones es la referente a la escasez de fuentes de información. Documentar este tipo de procesos es particularmente difícil cuando se estudia a los grupos populares y, sobre todo, cuando la temporalidad abarcada rebasa la época contemporánea, ya que no se puede recurrir a la información oral. Sabemos que las fuentes de información en las que generalmente hemos basado nuestras investigaciones cubren aspectos parciales de la realidad y nos refieren casi siempre a determinados grupos sociales. Superar estas limitaciones nos ha llevado a la búsqueda de fuentes alternas de información. Esa búsqueda nos ha hecho mirar con nuevos ojos algunos objetos elaborados por el pueblo destinados al uso religioso como es el caso de los exvotos1 pintados, particularmente los realizados por pintores populares, la mayoría anónimos.

Estas pequeñas pinturas ya habían sido apreciadas por importantes historiadores del arte, quienes supieron reconocer su valor estético. También han sido incluidos en exposiciones de arte popular y se han editado catálogos con muestras de varios santuarios del país.2 Sin embargo, aún faltaba reconocerlos como fuentes de información histórica para documentar los acontecimientos inherentes de la vida cotidiana del pueblo y los hechos relevantes de su historia colectiva. Ya en 1929 Anita Brenner los vislumbró como fuentes de datos: “y los aportaría más honestamente que cualquier narrativa y con más precisión que la más cuidadosa estadística”.3 En los estudios de Bélar y Verrier se inicia la interpretación de los exvotos en ese sentido histórico.4 La información contenida en los exvotos es espontánea y sólo obedece al interés particular de los donantes, a diferencia de los archivos estatales y eclesiásticos cuya información está determinada por los intereses institucionales a los que ciudadanos y creyentes están obligados a contestar.

En los exvotos pintados del Santuario de Soriano he encontrado testimonios que permiten reconstruir una parte de la historia económica y social de la región, así como incluir temáticas aún inéditas en la historiografía regional, como por ejemplo procesos de modernización, vida cotidiana y familiar. En esta ocasión me interesa analizar los exvotos entregados en ese lugar durante el siglo XIX, dedicados a la recuperación de la salud.

Hay que advertir que estudiar el tema de la enfermedad en la región queretana durante el siglo XIX, con los exvotos pintados como fuente de información histórica, presenta un problema: hasta el momento éste no ha sido investigado en la región, por lo que no existe bibliografía especializada en la que pueda apoyarme para complementar y contrastar la información. Esta limitación impone como principal objetivo de este trabajo extraer de la información contendida en los exvotos los datos cuantitativos con el fin de tener una primera radiografía del fenómeno estudiado.

Los exvotos

Los exvotos están presentes desde tiempos antiguos “forman parte de las manifestaciones, más primitivas o evolucionadas, de la cultura…”5 Es sabido que en nuestro país, entre los católicos, es común expresar con exvotos su agradecimiento por algún favor divino recibido, así lo han hecho desde el siglo XVI hasta nuestros días. Una gran mayoría de los exvotos son pequeñas figuras de metal (pueden ser de oro, plata o de lámina) que representan la parte del cuerpo afectada por la enfermedad y sanada mediante el milagro: ojos, cabeza, piernas, corazón. También los hay con figuras de animales como vacas, chivos, cabras, cerdos y pollos, y otros menos útiles pero igualmente apreciados por sus dueños como pájaros, perros y gatos, e incluso se ven automóviles, casitas y libros. También se entregan trenzas, lazos de novia, zapatitos de bebé, fotocopias de títulos profesionales y abundancia de fotografías.

Hubo agradecidos creyentes que no se conformaron con depositar alguno de estos objetos porque sólo evocaban someramente el milagro recibido; sintieron la necesidad de expresar el tipo exacto de milagro recibido, así como las circunstancias y los participantes, y el medio más idóneo que encontraron fue la pintura. Las dimensiones de este tipo de exvotos son muy variadas; algunos fueron realizados por renombrados pintores, otros, la gran mayoría, fueron hechos por pintores populares.

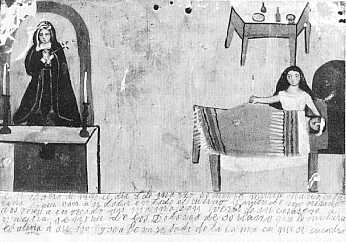

Los exvotos pintados son regalos de un creyente para dar fe pública de un portento. Mandar a hacer estas pinturas para expresar su padecimiento e ilustrar la intervención divina para su alivio, no es un acto íntimo individual entre el peticionario y la Virgen, sino que se quiere sea para todos, como se expresa con claridad en la figura 1.

[…] como a las 12 de la noche le produjeron los primeros letargos de la muerte y en aquel transe tan triste su Esposo imboco con beras de su corazon a María Sma. de los Dolores de Soriano que se benera en este dibino santuario y para todos los visitantes y fieles debotos bean los milagros que ase diaramente esta dibina madre Sma. su fiel deboto […] a este santuario [ilegible].6

El santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano

Es importante mencionar que la entrega de exvotos no se realiza en cualquier templo, el fervor religioso de los creyentes está ligado a la fama de milagrosa que tenga la divinidad, a las características del sitio donde se le rinde culto y a la historia antigua a la que esté ligada. Los exvotos pintados del Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano, ubicado en el municipio de Colón en el estado de Querétaro, es un buen ejemplo de todo ello. El santuario está localizado a la entrada de una de las más agrestes regiones del país, la Sierra Gorda. En este sitio hubo un manantial muy apreciado. Fue un lugar habitado en tiempos antiguos por aguerridos recolectores-cazadores y donde se establecieron en el siglo XVII misiones con el fin de evangelizarlos y sedentarizarlos.

Según narra la tradición fue en el siglo XVIII cuando la pequeña escultura con la imagen de la Virgen de los Dolores llegó a la Misión de Soriano, establecida por los frailes dominicos, procedente de la Misión de Maconí que había sido incendiada por los chichimecas hacia el año de 1692.

Después de que los indios chichimecas jonaces destruyeron la Misión de Maconí quedó la imagen de Nuestra Señora de los Dolores entre los escombros de la iglesia, los misioneros dominicos se retiraron, como años antes se habían retirado los misioneros franciscanos, pues no tenía caso que permanecieran allí dado que los indios se habían internado en la Sierra abandonando la Misión.7

Cuenta la leyenda que la imagen permaneció en ese lugar durante catorce años; milagrosamente logró sobrevivir al fuego provocado por los jonaces y al tiempo de abandono a la intemperie soportando la lluvia y el sol. Esta versión fue difundida por los misioneros entre los indios y, según cuentan los estudiosos dominicos, lograron conmoverlos. Así fue como se inició el culto a la Virgen de los Dolores, y con él se afianzó el poblamiento de la Misión de Soriano con los indios jonaces. El poblado fue creciendo con la llegada de otomíes, españoles, mestizos y unos pocos negros y mulatos.8

Cuando los dominicos entregaron la Misión de Soriano al clero diocesano, el culto a la Virgen ya había arraigado y los nuevos sacerdotes continuaron alentándolo. Durante más de dos siglos, los indios de la región serrana fueron los principales creyentes, hicieron del santuario un centro de reunión a través de las peregrinaciones que emprendían cada año en el viernes de Dolores. El culto se propagó entre otros grupos indios de los estados vecinos, quienes todavía a mediados del presente siglo asistían a rendir tributo a la Dolorosa.

El culto de Soriano se extendió a la población mestiza, la que se unió a las peregrinaciones que anualmente se organizaban para visitar el santuario. En 1813 el arzobispo de México dio nuevo estímulo a la devoción al conceder 200 días de indulgencias a todo aquel que rezara, diera limosna, asistiera a las funciones que ahí se celebrasen o llegase caminando. La asistencia de los fieles fue en continuo aumento. En los primeros años de este siglo los peregrinos se contabilizaban entre 10 y 12 mil personas.

El viernes de Dolores es el día en que tradicionalmente los fieles entregan el mayor número de exvotos, cera y limosnas. Hasta hace unas décadas se les entregaban a personajes conocidos como Tenanches,9 que complementaban las actividades de los alveros,10 ahora todo está controlado por el capellán. Tal vez este cambio esté vinculado a la pérdida de identidad indígena que hizo vulnerables sus instituciones religiosas y posibilitó la pérdida del control del culto. Actualmente, el Santuario de Soriano recibe las aportaciones económicas de la población católica de una amplia región, quien no puede ir, entrega su limosna al alvero, que a su vez la entrega al capellán del santuario.

Los exvotos pintados del Santuario de Soriano

Un escritor queretano porfirista escribía dramáticamente acerca de los peregrinos de Soriano y los exvotos:

En su totalidad los visitantes son gentes de pueblo, rancheros, indios, etcétera […] exclusivamente el consuelo de esa gente que vive toda su vida siempre llorando, que no les ha tocado gozar el lado regular o pasadero que tiene este suelo, sino el lado negro y triste para quienes nunca sale el sol, sino que viven siempre gimiendo en las eternas desoladoras llanuras de los hielos […] Aquel gentío es inmenso y los exvotos se cuentan por millares.11

Aunque la entrega de exvotos ha sido continua hasta nuestros días, su número actual no llega a mil. La disminución se debió a que no recibieron la atención debida pese a que en el derecho canónico se establece que: “Los exvotos del arte popular y de piedad, se conservarán, visibles y seguros, en los santuarios o lugares adyacentes”.12 Quizá por tratarse de objetos hechos por el pueblo, algunos clérigos no los consideraron valiosos y no los cuidaron, incluso llegaron a tirarlos.13 Muchos exvotos se deterioraron debido a la baja calidad de los materiales con que fueron confeccionados; de los millares que había sólo se han logrado conservar 811, la gran mayoría del siglo XX. Aunque la pérdida de exvotos en Soriano no deja de ser lamentable, el universo total se tornó manejable, eliminando uno de los principales problemas para acceder a este tipo de fuente de información histórica: el excesivo número de ejemplares.

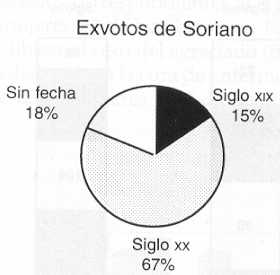

Con los datos disponibles pude establecer la siguiente distribución: 538 exvotos fueron datados como del siglo XX, 123 como del siglo XIX y en 150 casos no fue posible ubicar el siglo.14 El más antiguo data de 1823 y el más reciente de 1995, año en que se terminó el inventario.

Debido a que la conservación de los exvotos fue azarosa, no se les puede considerar como una muestra válida de los procesos sociales a los que se refieren. Sí son, sin lugar a dudas, una muestra representativa de dichos procesos, aunque no se pueda generalizar únicamente con su información.

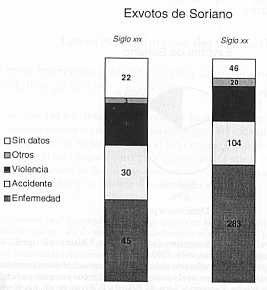

Entre estas pequeñas pinturas existe una gran diversidad de temáticas que pueden englobarse bajo tres conceptos: enfermedades, violencia y accidentes. Se encontró un total de 386 exvotos referidos a cura de enfermedades; 158 de salvación de accidentes; 122 de librados de la violencia y a 27 se les clasificó como otros, que corresponden básicamente a cuestiones ligadas a la economía tales como conseguir trabajo, lograr pagar una máquina o que no se les embargara su mercancía, etcétera. Como se puede apreciar en la figura 3, los exvotos dedicados a la cura de enfermedades son proporcionalmente los más numerosos tanto en el siglo XIX, como en el XX. En el presente trabajo solamente se analizarán los casos correspondientes a enfermedad del siglo pasado.

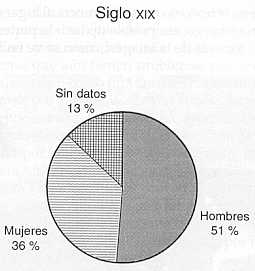

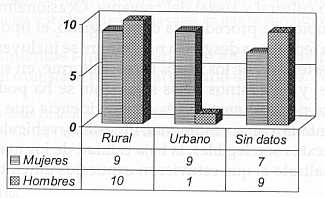

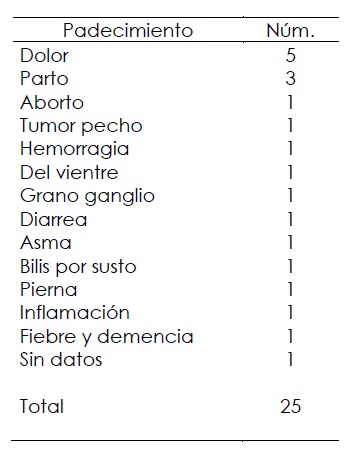

El total de exvotos correspondientes al siglo XIX fueron 123; de ellos 44 son de mujeres, 63 de hombres y en 16 casos no hubo datos suficientes para ubicar el sexo del agraciado. (fig.4) Los más numerosos fueron los dedicados a la cura de enfermedades, un total de 45 repartidos entre 25 de mujeres y 20 de hombres, distribuidos por sectores. (fig.5)

En ocasiones, el texto no hacía referencia al lugar de procedencia del devoto, sin embargo, era posible deducir la pertenencia al sector rural o urbano a través de la imagen, como se ve en la figura 6.15

Los enfermos

La exigencia de los devotos por lograr un relato exacto del percance sufrido era tal que pidieron al pintor acompañar la imagen con un texto. Como sucede en la mayoría de los exvotos, esta parte escrita tiene un gran significado, pues su redacción y ortografía nos remite al contexto cultural y social del creyente. Ocasionalmente los textos permiten ubicar la procedencia del peregrino, el tipo de milagro recibido y su fecha, por desgracia no siempre se incluyeron todos estos datos. La extensión de los textos no es uniforme, en su gran mayoría son parcos, y en algunos casos solamente se ha podido deducir el siglo al que pertenecen a través de la evidencia que proporciona la imagen pintada, como vestimenta, utensilios, vehículos, etcétera. No todos los textos son legibles, la baja calidad de los materiales utilizados y el maltrato al que estuvieron expuestos dificulta su estudio.

Los textos revelan la condición social y cultural de los peregrinos y de los pintores populares, quienes en su mayoría tienen una incipiente escolaridad, proceden del medio rural y quizás algunos de ellos son indígenas que aún tienen problemas con el español como segunda lengua. Escriben como pronuncian, cortando palabras o juntándolas: aflisionada por afligida, acsion por acción, Sectiembre por septiembre, inviara por enviara, desu por de su, salu por salud, ide por de. Frecuentemente no incluyen la h: iga como hija, abiendole en lugar de habiéndole, allaba por hallaba. Sin diferenciar entre b grande y uve; benera por venera, dibino por divino, marabilla por maravilla, alibio por alivio. Utilizando la c, s y z, muy libremente: punsadas por punzadas, grasias por gracias, veses por veces, comenso por comenzó, agomisado, por agonizado. También causaba problema la j y la g: aflijida por afligida, gimenes por Jiménez y la i e y: ymplora por implora, Ygnacio, por Ignacio.

Las diferencias ortográficas no impiden comprender los mensajes de los sufridos creyentes. Con sus textos lograron comunicar su historia que a su juicio con las imágenes quedaba incompleta. El conjunto de los textos permite distinguir un estilo narrativo, pero es prudente de mi parte dejar este aspecto a los lingüistas.

Mujeres enfermas

De los exvotos femeninos del siglo XIX tenemos dos dedicados a la salvación de niñas enfermas.

En el año de 1890 el día 8 de marzo la menor Maria Catavana lopez con un dolor en todo el cuerpo y aviendo agonisado dos veses a invocado su mama con veras de su corazon a nuestra señora de los Dolores de Soriano que le inviara el alivio de su iga y sea levantado de la cama en que se encontrava.16

Los padecimientos son muy variados; los hay muy propios del género como lo muestran tres de parto y uno de aborto. Por ejemplo:

Marsiana Mansilla Abiendo estado enferma de aborto a inbocado á la milagrosa image de N.S. De los Dolores de soriano y quedo enteramente sana Sectiembre de 1883.17

O partos difíciles:

milagro que yso maria Santisima de los dolores a Maria Refugio esposa de Felipe suñiga que abiendo tenido sus partos teni sus niñios muertos y se encomendo a maria santisima que teniendo este niño cofelesidad le presentaria este Retablo Marzo a 30 de 1895 Fuentesuelas.18

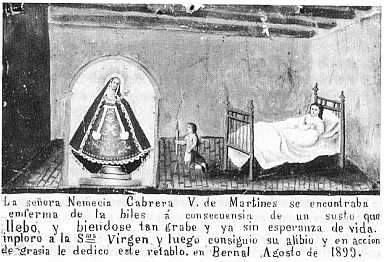

En otros cinco se quejaban de dolor: una en el cuerpo, cólico en el estómago, otra con punzadas en el corazón y otra sólo dolor. Enfermedades extrañas atribuidas al susto como hemorragia, bilis, inflamación.19

En algunos casos la enfermedad estaba radicada en una zona específica del cuerpo como el corazón, vientre, estómago, pierna. Hubo enfermedades persistentes como un grano ganglio que duró quince años, o difíciles de tratar en la época como la demencia:

Marabilla patente que le yso nuestra Señora de los Dolores desoriano a Ma luisa Serbantes que se dio una fuerte fiebre ide la fiebre quedo demente sus… bocaron, nuestra S.D. Iledio sualibio octubre 15 de 1890 Galindo.20

Los ataques:

El 27 de Abril de 1888 Doña Margarita Hernandez vecina de San Juan del Rio hayandose gravemente mala de seis ataques viendose con riesgo de perder la existencia se encomendo [ilegible] A la Virgen de los Dolores [ilegible] Y pocas horas quedo perfectamente [ilegible].21

El asma:

Año de 1894. Hallándose ya agonizando la Señora Juana García, de asma que le impedía por completo la respiración; estando toda su familia afligida su hijo Pablo L. Garcia invocó de todo corazón el patrocinio de Ma. Santa de los D. de S., y consiguió la enferma su alivio; quedando con la viva fe de que proximamente desaparecería dicha enfermedad; y hoy se dan las gracias.22

Sólo en tres casos no se especificó el tipo de enfermedad.

Sólo en nueve textos se consignó el lugar de procedencia de los aliviados peregrinos, siete del estado de Querétaro, de ellos cuatro del área rural: Tolimán (región habitada mayoritariamente por otomíes), Bernal, Fuentesuelas y la hacienda de Galindo; de la ciudad de Querétaro y San Juan del Río, únicas zonas urbanas de entonces fueron tres. Hubo otros dos urbanos de Lagos de Jalisco y la Ciudad de México. En 16 casos no se especifica.

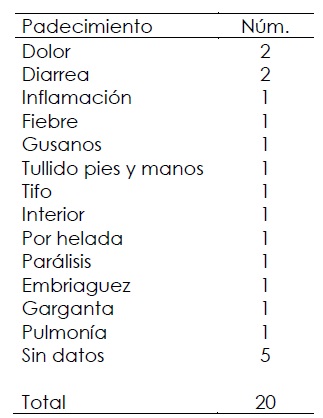

Los hombres enfermos

Los exvotos del siglo XIX dedicados a dar gracias por recuperar la salud provenientes de hombres fueron un total de 20. Frecuentemente este tipo de exvotos fueron mandados a hacer por la mamá, esposa, hija o hermana, mujeres angustiadas que habían hecho la petición del milagro a la Virgen y que sentían el alivio tanto como el mismo enfermo.

En ocasiones eran los padres del niño quienes juntos habían pedido el milagro y lo agradecían, o los esposos ante la gravedad de la enfermedad habían unido sus oraciones y agradecimientos. Las imágenes al respecto son muy elocuentes: la mujer sola arrodillada en actitud de oración frente a la Virgen, o bien acompañada del esposo o de toda la familia. Menos numerosos fueron los exvotos de hombres solos.

Dos de estas pequeñas pinturas del siglo XIX corresponden a niños enfermos y uno a un joven, el resto son hombres adultos.

El 25 de diciembre le ataco un fuerte paralises al joben pedro trejo y no encontrando ningun alibio sus padres inploraron con beras de corazon a maria sa de los dolores de soriano qien les iso ste milagro y para testimonio le presentan este retablo […].23

En la mayoría se especifica el padecimiento sufrido; en cinco casos sólo se dice que se trató de una enfermedad grave o peligrosa.

[…] da gracias a la Sma Virgen de los Dolores de Soriano por aberlo lebantado de la cama teniendo una enfermedad peligrosa. Leobildo Zavala.24

El dolor también está presente como en el caso de las mujeres: “Habiendose enfermado de dolor […]; habiendo atacado un dolor de gravedad…”.

Aparece un caso de alcoholismo:

En el año de 1894 a fines de Julio ecsediendo Teodoro Velasquez en la enbragues asta perder la vida su esposa Felipa Baltierra inbocó á esta Sagrada Imagen y quedo salvo y en gratitud dedica este.25

Desafortunadamente en el caso de los hombres, el lugar de procedencia sólo se especificó en cuatro casos, dos corresponden al área rural (Peña Miller, Querétaro y Hacienda de Ortega) y dos a la urbana (San Juan del Río y Huichapan).

La cura de la fe

La fama de la Virgen como milagrosa hizo acudir a su santuario a enfermos desesperados y como último recurso:

Angel Trejo de la Ciudad de Huichapan encontrandose grabemente enfermo de una fuerte diarrea y ya sin ezperanza de alivio despues de haber visto a tantos medicos y acudir a tantos remedios y sin alivio ninguno vino a este Santuario de Soriano el 19 de Diciembre de 1898 y invocó contodo su corazon a la Virgen de los Dolores prometiendo un retablo por que le diera su alivio y encontrandolo …26

Los enfermos creen en el poder de la oración, pero ésta tiene que ser con veras de su corazón.

A 21 de mayo de 1892 se enfermó de fiebre dn rosalio olvera de .. Ma peña miyer y su esposa ma octabiana olvera invocó a maria sma de los dolores de soriano y pronto consiguio su alibio. En acción de gracias ofrecen este retablo.27

La fe como parte del tratamiento para recuperar la salud ha estado presente entre el común del pueblo desde tiempos muy antiguos que junto con otros remedios, se sigue empleando hasta nuestros días. Aún está en estudio el impacto real que tiene este elemento en la cura de enfermedades. En este trabajo se han reunido 45 testimonios de enfermos del siglo XIX que atribuyeron la recuperación de su salud a la intervención divina.

Como ya se mencionó al inicio, la investigación histórica en Querétaro aún es incipiente, la falta de estudios específicos de las condiciones de vida de la población queretana hace de este breve trabajo un pionero en el tema de salud y enfermedad. Por lo que para complementar los datos proporcionados directamente por los exvotos, únicamente se pudo contar con estudios referidos al tema en el país y en otros estados, así como algunos otros escasos datos de fuentes queretanas.

Los servicios de salud pública en el estado de Querétaro tradicionalmente han sido precarios; en el siglo pasado la práctica médica era desconocida en la mayor parte del territorio queretano, en la ciudad sólo se contaba con un hospital, por lo que se piensa que las cuestiones de enfermedad eran atendidas a la manera tradicional. Los antropólogos estudiosos del tema han encontrado que para la curación se recurre a elementos muy variados, unos procedentes de la antigüedad americana, otros aportados por los conquistadores españoles y unos más gracias a los nuevos conocimientos médicos europeos.

Recurrir a diversos medios de curación se correspondía con una concepción de la enfermedad, se creía eran causadas por la naturaleza, los dioses y los seres humanos. En la antigüedad, para curar se usaron hierbas, frutos, animales, minerales y cirugía. “Se emplearon también medios como la oración, la confesión, las ofrendas, los conjuros, los tatuajes, los cortes de pelo y otros.”28 Como se sabe, entre americanos y europeos hubo coincidencia en la fuerte religiosidad sentida por ambos, por lo que compartieron la creencia en la intervención divina en la salud y enfermedad.

Las prácticas relacionadas a la enfermedad no se pueden separar del dominio de las creencias y prácticas religiosas. Se cree en diferentes comunidades indígenas que la enfermedad es ocasionada por los dioses, fantasmas, ancestros enojados, en fin, los llamados seres sobrenaturales.29

Por otra parte, los seres humanos nos enfrentamos a la enfermedad íntegramente, no sólo como entes biológicos. “La enfermedad es expresión de una triple situación etiológica: física, social y cultural.”30 Por lo que para su tratamiento el común del pueblo recurre a su acervo cultural, social e incluso emocional. En Soriano los peregrinos además de acudir a la Virgen en busca de alivio, buscaban la cura de sus males en el agua de un manantial que ahí brotaba: “Hay en el lugar unos baños que se dice tienen propiedades medicinales y todos los peregrinos gustan de sumergirse en aquel preciosos líquido.”31 Caso similar a lo que ocurría en los santuarios de Los Remedios, Atotonilco y Chalma, por ejemplo. Desafortunadamente, el manantial de Soriano ha ido disminuyendo sus aguas hasta casi desaparecer, por lo que hoy día ya no es buscado por los peregrinos.

El proceso de las enfermedades en el país durante el siglo XIX reporta un descenso en la población y un estancamiento por décadas, debido a las pésimas condiciones de vida, la inestabilidad política y las epidemias. Al término de la guerra de independencia, México era de los sitios más poblados de América, seguido de Río de Janeiro, La Habana, Buenos Aires y Caracas, pero también el más pobre. Las guerras internacionales, la lucha interna entre liberales y conservadores provocaron sufrimientos a los pobladores. Se moría por la miseria o por las guerras. También afectó la leva porque disminuía el número de hombres aptos para la reproducción.32

Las epidemias que afectaron al centro del país en el siglo XIX fueron de viruela, “fiebres del 13”, sarampión y cólera morbus. La primera epidemia de ese siglo fue de viruela, no fue tan terrible como en el periodo virreinal porque el doctor Balmis ya había iniciado la aplicación de la vacuna, aunque se encontró con la resistencia de la población. Humboldt reportaba que a fines de 1812 y 1813 una peste terrible que se inició en Cuautla se extendió por Puebla, Veracruz, México, Guanajuato y Valladolid. Los médicos no pudieron identificarla, parecía tifo o fiebre amarilla, se le quedó la fiebre del 13.33

Aunque no se le menciona, es muy posible que Querétaro también haya sido afectada por esa epidemia y por las de sarampión, cólera y viruela. Como se podrá observar en las figuras, solamente se menciona al tifo; el resto de las epidemias no aparece, al menos no por su nombre, aunque sí se refieren a “deposiciones”, diarrea y fiebre.

La influenza española fue otra epidemia que afectó al país durante el siglo XIX, apareció en 1805, 1847, 1890, 1892.34 Sin embargo, no aparece ninguna mención al respecto en los textos de Soriano. Aún a principios del presente siglo hay pocas referencias para el caso queretano, por ejemplo, en el mapa de epidemias de la República Mexicana de 1918 referidas a tifo, viruela, paludismo y fiebre amarilla, no aparece como afectado el estado de Querétaro ni el área de influencia del Santuario de Soriano, sólo el Estado de México y Michoacán.35

Por los datos de los exvotos puede decirse que acudían a la Virgen por enfermedades no tipificadas, que bien pudo deberse a la falta de médicos que le dieran nombre. Generalmente mencionan el síntoma más molesto: dolor, fiebre o inflamación; o su consecuencia: ataques, tullido, o incluso su causa: helada, susto.36 En un solo caso se hace explícito que se había acudido al médico.

La peregrinación y la oración a la Virgen de los Dolores del Santuario del pueblo de Soriano fueron recursos que permitieron a los creyentes sentir que podían enfrentar la enfermedad y en por lo menos 45 casos con buenos resultados.

Conclusiones

Los datos aportados por los exvotos permiten concluir que:

• Los exvotos del Santuario de Soriano correspondientes al siglo XIX más numerosos fueron los dedicados a la cura de enfermedades. Le siguen en importancia los dedicados a accidentes y violencia.

• Los enfermos procedían sobre todo del ámbito rural, cuestión acorde con la situación nacional de ese entonces que era primordialmente agraria.

• La zona de procedencia de los enfermos fue Querétaro, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

• Queda de manifiesto que los enfermos tenían poco contacto con profesionales de la salud, dado que sólo se les menciona en un exvoto y, en la gran mayoría de los casos las enfermedades no tenían nombre, sólo se hace referencia a los síntomas (dolor, inflamación, ataques) o la parte del cuerpo afectada (garganta, pies, etcétera).

• Las mujeres aparecen como el género más beneficiado por la milagrosa cura de enfermedades, pese a que sólo representaban el 36 por ciento del total de donantes. Es posible que la preocupación por la salud sea más fuerte en el género femenino.

• La mayor parte de las solicitantes del favor divino fueron mujeres, lo que revela su condición de principal responsable del bienestar de la familia.

• Los padecimientos emocionales (susto, demencia) aparecen en el caso de las mujeres, en tanto que el alcoholismo sólo aparece en el caso de los hombres.

• Es notable la ausencia de mención de enfermedades epidémicas en los exvotos. No son una fuente confiable para medir la incidencia de este proceso en la región.

• La fe es uno de los elementos presentes en la cura de enfermedades. Acudir al Santuario de Soriano es uno de remedios tradicionales al que recurren los enfermos de la región queretana.

Bibliografía

Álvarez Hydenreich, Laurencia, La enfermedad y la cosmovisión en Hueyapan de Morelos, México, INI (Serie de Antropología Social, 74), 1987.

Arroyo, Esteban, “¿Desde qué fecha está en Soriano la imagen de Nuestra Señora de los Dolores?”, en Noticias de Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre de 1979.

Baños Urquijo, Francisco, Gerónimo de León…pintor de milagros, México, Roche, 1996.

Bartra, Eli, “Fe y género. La imaginería popular en los exvotos pintados”, en México en el imaginario, México, UAM/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Universidad Pierre Mendes, France, 1996.

Bélard Marianne y Philippe Verrier, Los exvotos en el occidente de México, México, El Colegio de Michoacán/CEMCA, 1996.

Cano, Beatriz, “La influencia española en Tlaxcala (1918)”, en Historia de la salud en México, México, INAH, 1996, p. 99.

Diccionario léxico hispano, México, Salvat, 1987.

Frías F. Valentín, Leyendas y tradiciones queretanas, México, Gobierno del Estado de Querétaro, 2ª. serie, 1985.

González de Cosío, Manuel, “Informe administrativo leído por el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro en la apertura de sesiones de la XX legislatura, el 16 de septiembre de 1910”, Querétaro, tipografía de Miguel M. Lámbarri, 1910.

Maldonado López, Celia, Ciudad de México, 1800-1860: epidemias y población, México, INAH, 1995.

Márquez Morfín, Lourdes, Sociedad colonial y enfermedad, México, INAH, (Científica, 136), 1984, p. 15.

Morales, María Elena y E. Malvido (coord.), Historia de la salud en México, México, INAH, 1996.

Nava Carmen y M. A. Carrillo (coords.), México en el imaginario, México, UAM/ Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Universidad Pierre Mendes, France, 1996.

Sánchez L. Rosa María, Los retablos populares. Exvotos pintados, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1990.

Solís de la Torre, Jesús, La misión de Santo Domingo de Soriano. Un pueblo chichimeca 1687-1997, México, Culturas Populares/Ayuntamiento de Colón, 1997.

Vázquez Santa Ana, Higinio, Fiestas y costumbres mexicanas, t. II. México, Botas, 1953.

Zárate M., Guadalupe, “Memoria popular e historia colectiva a través de los exvotos pintados de la Virgen de los Dolores de Soriano”, en Gracias y desgracias. Religiosidad y arte popular en los exvotos de Querétaro, México, INAH/Gobierno del Estado de Querétaro/Culturas Populares, 1997.

Sobre la autora

Guadalupe Zárate Miguel

Centro INAH Querétaro.

Citas

* Este artículo es uno de los resultados del proyecto “Memoria y cultura popular a través de los exvotos pintados del Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano”.

- La palabra exvoto, proviene del latín por voto y es definida como el don y ofrenda que los fieles entregan a la deidad en señal y por recuerdo de un beneficio recibido. Diccionario léxico hispano, México, Salvat, 1987. [↩]

- Existen numerosos artículos y ensayos de historiadores del arte nacionales y extranjeros, dedicados a los exvotos pintados, como los de Francisco de la Maza, Justino Fernández, Daniel Rubin. Sin embargo, en este artículo no se hará referencia a sus importantes contribuciones, debido a que este tema se desarrolla en otro estudio. [↩]

- A. Brenner, “Ídolos tras los altares. Citado por Eli Bartra, “Fe y género. La imaginería popular en los exvotos pintados”, en México en el imaginario, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Universidad Pierre Mendes France, 1996. [↩]

- M. Bélard y P. Verrier, Religión y cultura. Los exvotos del occidente de México, México, El Colegio de Michoacán – CEMCA, 1996. [↩]

- Ibid. p.17. [↩]

- Guadalupe Zárate M., “Catálogo de los exvotos pintados del Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano”, en Gracias y desgracias. Religiosidad y arte popular en los exvotos de Querétaro, México, INAH/Gobierno del estado de Querétaro/Culturas Populares, 1997, núm. 0308 (comillas de GZM). [↩]

- E. Arroyo, “¿Desde qué fecha está en Soriano la imagen de Nuestra Señora de los Dolores?”, en Noticias de Querétaro, Querétaro, 3 de noviembre de 1979. [↩]

- Padrón general de las personas que viven en esta Misión así de razón como de Mecos y Otomites agregados…. Soriano, enero de 1743. Apud. J. Solis de la Torre, La Misión del Santo Domingo de Soriano. Un pueblo chichimeca 1687-1997, México, Culturas Populares/Ayuntamiento de Colón, 1997. [↩]

- Los “tenanches” desempeñan un cargo dentro de la organización religiosa otomí. Es muy frecuente que se trate de mujeres, aunque también es ocupado por hombres. [↩]

- El término de “alveros” se refiere a un cargo dentro de la organización religiosa otomí. Al parecer tiene varias acepciones, tomo la grafía del letrero de la entrada a una habitación en la que se entregaban las limosnas reunidas. Además se escribe “alberos” porque con este término se designa a las personas que al alba echan los cohetes comprados con las limosnas. En ocasiones también se usa el término “salveros”, que se refiere a quienes dicen la Salve María y reúnen limosnas. [↩]

- V. Frías F., Leyendas y tradiciones queretanas, México, Gobierno del Estado de Querétaro, 2ª. serie, 1985. [↩]

- R. M. Sánchez L., Los retablos populares. Exvotos pintados, P. Martínez P. (pról.), México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1990. [↩]

- Por desgracia esta situación no ha sido exclusiva del santuario de Soriano, por el contrario, como se menciona en varios trabajos, es el común denominador, con excepciones notables de los del Santo Niño de Atocha, Zapopan y Talpa. M. Bélard y P. Verrier, op. cit., pp. 40-44. [↩]

- Esta ausencia se debe a cuatro causas: en el exvoto no había texto, o bien el que había era ilegible o porque aunque habiéndolo no se consignó la fecha y no había en la imagen elementos que permitieran deducir el siglo. [↩]

- Guadalupe. Zárate M., op. cit., núm. 7. [↩]

- Ibid., p. 410. [↩]

- Ibid., p.160. [↩]

- Ibid., p. 344. [↩]

- Ibid., p. 478. [↩]

- Ibid., p. 692. [↩]

- Ibid., núm. 463. [↩]

- Ibid., núm. 325. [↩]

- Ibid., núm. 0050. [↩]

- Ibid., núm. 0036. [↩]

- Ibid., núm. 0510. [↩]

- Ibid., núm. 664. [↩]

- Ibid., núm. 196. [↩]

- Laurencia Álvarez Hydenreich, La enfermedad y la cosmovisión en Hueyapan de Morelos, México, INI (Serie de Antropología Social, 74), 1987, p. 29. [↩]

- L. Álvarez, op. cit., p. 19. [↩]

- Lourdes Márquez Morfín, Sociedad colonial y enfermedad, México, INAH (Colección científica, 136), 1984, p.15. [↩]

- H. Vázquez Santa Ana, Fiestas y costumbres mexicanas, t. II, México, Botas, 1953, p. 231. [↩]

- Según la información de archivos parroquiales entre 1800 y 1860. Celia Maldonado López, Ciudad de México, 1800-1860: epidemias y población, México, INAH, 1995. p.27. [↩]

- Ibid., pp.29-33. [↩]

- Beatriz Cano, “La influencia española en Tlaxcala (1918)”, en Historia de la salud en México, México, INAH, 1996, p. 99. [↩]

- Ibid., Mapa 1, p. 101. [↩]

- Los informes oficiales también eran parcos, a principios de siglo se reportaba que en el Hospital Civil de la ciudad había 1 522 hombres encamados, de los cuales 900 habían llegado por enfermedad, representaban el 59 por ciento del total, el resto eran heridos, el 82 por ciento del total de enfermos salió; las mujeres hospitalizadas por enfermedad eran 523, salieron 393 que representaron el 75 por ciento. Como puede observarse el índice de personas aliviadas era alto, por lo que es de suponerse que la mayor parte de las enfermedades padecidas no era grave. “Informe administrativo leído por el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. En la apertura de sesiones de la XX legislatura, el 16 de septiembre de 1910”, Querétaro, tipografía de Miguel M. Lámbarri, 1910. p. 11. [↩]