Ana María Álvarez Palma

Gianfranco Cassiano

Alberto Villa Kamel

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Este trabajo es parte de las investigaciones del proyecto arqueológico Vega de Metztitlan y constituye uno de los diferentes acercamientos al problema de la relación entre la distribución espacial de los sitios arqueológicos y las actividades de subsistencia, en este caso aplicamos la analogía etnográfica y la inferencia paleoambiental.

Entre los materiales líticos observados y colectados durante las tres temporadas de recorrido intensivo del área, abundaban unos instrumentos de obsidiana que en la literatura arqueológica han sido denominados raspadores de maguey, además de que teníamos algunas áreas de talleres de estos mismos, lo que atestiguaba su importancia en la vida cotidiana de las comunidades prehispánicas. Así mismo, en las laderas abundaban ejemplares de maguey que desde hace mucho tiempo no habían sido cultivados ni explotados por los grupos actuales.

Tomando en cuenta que en muchos pueblos se practica el cultivo del maguey y la producción de pulque, para uso personal o para pequeño comercio y puesto que en zonas semiárida como la nuestra el consumo de esta bebida tuvo un valor de sobrevivencia, decidimos plantear un subproyecto cuyo objetivo era determinar los cambios en el tiempo de la importancia en el uso del agave, la relación funcional con diversas herramientas cerámicas y líticas a través del estudio de las huellas de uso y los cambios del patrón de asentamiento ligados a esta actividad durante el Posclásico y la Colonia. Nos parece que el presente trabajo fue de gran utilidad para sentar las bases del problema, mismo que actualmente está siendo objeto de reflexiones más profundas y de análisis más detallados.

Descripción general del área

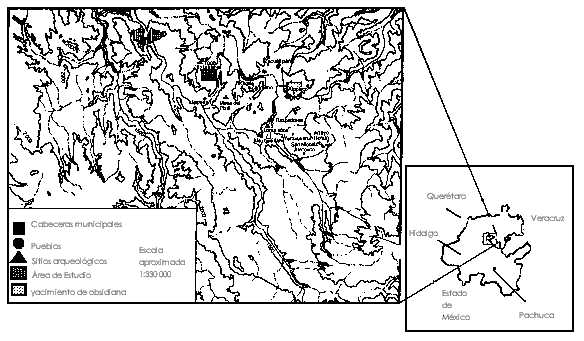

La Vega de Metztitlan es una barranca angosta y alargada que se localiza en el noreste del estado de Hidalgo, aproximadamente 80 Km al norte de la ciudad de Pachuca. (fig. 1) De acuerdo con Cantú,1 es parte del borde oriental de la Altiplanicie Meridional, en tanto que INEGI2 la clasifica como asentamiento de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, subprovincia del Carso Huasteco que se caracteriza por ser una sierra plegada pero con rasgos de un carso mayor con alto grado de disección. La vega cuenta con un área de aproximadamente 110 Km2 su longitud es de 32.5 km. y su anchura varía de 300 a 4000 m. Desde el punto de vista hidrológico pertenece a la cuenca del Pánuco-Moctezuma y está drenada por el río Metztitlan o Venados que alimenta un lago, formado durante el Cuaternario por un derrumbe tectónico,3 que está en proceso de azolvamiento.

El clima actual predominante en la parte baja, entre 1250 y 1700 m, es seco semicálido con lluvias de verano, con una temperatura media anual de 20°C y una precipitación de 450 mm en promedio. La distribución irregular de la cantidad de lluvia se debe a la incidencia de ciclones y tormentas tropicales, los cuales provocan intensos chubascos. La fórmula climática reportada por García4 para la estación de Metztitlan es BSohw(e)gw”.

Este régimen climático sigue en la franja intermedia, entre los 1700 y los 1900m, aunque las temperaturas son ligeramente más bajas y la presencia de neblina invernal genera condiciones de mayor humedad. Desgraciadamente para este segmento no se cuenta con registros meteorológicos y las observaciones son personales.

La parte superior, situada a 2000 m, se caracteriza por climas de tipo templado, con temperaturas más frías, mayor precipitación, de 800 a 1000 mm y constantes neblinas, sobre todo en otoño e invierno. Para esta zona, los registros climáticos de Zacualtipan nos presentan la siguiente clasificación Cbm(f)(e)gw”.5

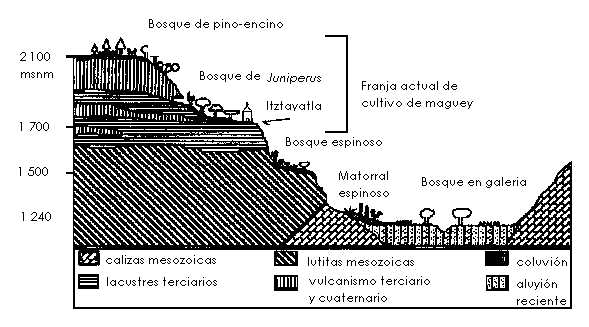

Utilizando datos de vegetación y uso del suelo hemos diferenciado cuatro pisos altitudinales:

En el primero, entre los 1250 y los 1300 m, poco subsiste de las comunidades originales, que han sido eliminadas para dar paso a la agricultura intensiva de riego.6 Por la presencia de los relictos cerca de la laguna, debió estar ocupado por bosque en galería y bosque de la planicie aluvial, dominado por el nogal (Carya illinoensis) los álamos (Populus spp.) y los sauces (Salix sp.), con abundante presencia de ciperáceas, gramíneas, amarantáceas y quenopodiáceas.

El segundo piso, entre los 1300 y los 1700 m, corresponde a la porción más seca y se caracteriza por una vegetación arbustiva, con un gradiente altitudinal pronunciado debido a microclimas edáficos, litológicos y de humedad. Son característicos el matorral espinoso con mezquite (Prosopis glandulosa), el matorral crassicaule con viejito (Cephalocereus senilis), garambullo (Mirtyllocactus geometrizans) y candelabro (Stenocereus dumortieri), 7 la selva baja caducifolia con varias especies de chaca (Bursera spp.) y el matorral alto subinerme.

Actualmente esta zona actualmente está despoblada pero tuvo una importante población prehispánica y colonial, debido a la cantidad de sitios arqueológicos, algunos con restos de corrales y eras para el trillado de la cebada.

De los 1700 a los 1800 m. se encuentra el tercer piso, que es transicional entre comunidades vegetales más secas y otras más húmedas. Predomina un bosque abierto de enebro (Juniperus flaccida), acompañado por vegetación xerófila de cactáceas, agaves y leguminosas espinosas. Hoy día allí empieza la agricultura de temporal en asociación con el maguey y los sitios arqueológicos son más grandes y complejos.

El cuarto piso altitudinal está entre los 1800 y los 2200 m, en condiciones de mayor humedad. Más abajo hay bosque de encino (Quercus spp.) y, sobre la meseta superior, bosque de pino (Pinus spp.). La población actual es reciente y hay pocas evidencias de un poblamiento prehispánico importante, aunque la zona debió ser frecuentada para la extracción de recursos bióticos y abióticos.

El cultivo del maguey

Presentación del área de estudio

El cultivo del maguey para la producción de pulque se realiza casi exclusivamente en los dos pisos altitudinales más elevados, en condiciones de segregación espacial y con diferentes objetivos económicos. A los 1700 m. se da en comunidades “tradicionales” con una doble forma de abastecedor, junto o separadamente: de “complemento de alimentación” y de producto de comercio a escala mínima. A los 2000 m, sobre la meseta superior, esta actividad está dirigida a una comercialización local a mediana escala y es muy reciente, al igual que las poblaciones que la realizan.

Puesto que el objetivo de nuestra investigación es determinar la profundidad histórica y los indicadores arqueológicos del manejo del maguey pulquero, empezamos la investigación en el piso altitudinal de los 1700 m, utilizando como estudio de caso al pueblo de Itztayatla. (fig. 2)

Figura 2. Corte altitudinal del área de estudio (modificado de Cassiano y Vázquez, 1990).

Figura 2. Corte altitudinal del área de estudio (modificado de Cassiano y Vázquez, 1990).

Esta población es pequeña con un patrón de asentamiento agrupado, ubicada entre los 1700 y los 1800 m. de altitud, pertenece al municipio de Metztitlan, del que dista unos 5 km. Se desarrolla alrededor de una capilla agustina del siglo XVI y los documentos la consignan como barrio del pueblo de Tepatetipa a partir del XVII; mantiene parte del trazo colonial original y la concepción indígena del espacio habitacional como casa-huerto. La población actual es de menos de 1000 habitantes y más de la mitad tiene más de cincuenta años de edad. Este envejecimiento se debe a la migración de los jóvenes a la Ciudad de México y Estados Unidos.

De acuerdo con nuestras investigaciones y la tradición oral, creemos que el poblado prehispánico corresponde a la localidad denominada Oyapa (Hueyapan), ubicada a unos 500 m. al noreste del pueblo, en una gran terraza natural que se asoma sobre la barranca del río San Juan. En este lugar se han localizado unas 15 estructuras y obras de terraceado escalonado sobre las laderas, en terrenos aptos para la agricultura de temporal y de recursos naturales, como son afloramientos de sílex y caolín y un manantial que hasta hace pocos años era el principal abastecedor de agua de Itztayatla.8

La producción primaria está constituida por una mezcla de actividades agrícolas y pecuarias y se complementa con la recolección eventual de unos cuantos productos silvestres de escaso valor de consumo, excepto la madera de mezquite para combustible. De estos se pueden mencionar los frutos del garambullo, las tunas y los quelites, además de malezas para alimentar el ganado. De los recursos animales se capturan palomas, conejos y tejones, estos últimos porque dañan los cultivos.

La agricultura se practica como milpa, con maíz, frijol y calabaza y como huerto se maneja una gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, incluyendo algunas silvestres. La distancia a las parcelas varía desde la contigüidad a la casa, en la periferia del poblado, hasta unos 2 km. hacia los “llanos altos”, donde hay mejores condiciones de humedad y suelos. El régimen de tenencia de la tierra prevaleciente es de propiedad privada, del tipo minifundio.

La cría de animales es intensiva en asociación con el huerto, con especies como gallinas, guajolotes y cerdos estabulados. También hay ganadería extensiva en forma de pastoreo de cabras bajo el cuidado de los niños. Se trata de una actividad importantísima, porque asegura la autosuficiencia en proteínas animales y la obtención de beneficios mediante la venta. Cabe señalar que los únicos dos productos animales utilizados son la carne y las pieles, y se desconocen los usos complementarios como por ejemplo del estiércol para abono. Los burros, mulas y caballos empleados en el transporte se adquieren por lo regular en las estancias ganaderas de la parte alta de la sierra.

En la siembra y mantenimiento de los cultivos y en la fabricación del pulque se siguen modalidades comunes a otras áreas, así que sólo mencionaremos las características que pensamos van a ayudar a definir la naturaleza de la tecnología y de la fuerza de trabajo involucradas en el proceso.

Relación hombre-planta

En nuestros días se explotan dos variedades de maguey: el “manso”

(Agave salmiana), que es el más apreciado y el “corriente” o “cimarrón”, (A. salmiana subsp. crassispina),9 aunque también hay ejemplares de otras dos: el “carricillo” y el “cenizo”, quizá de reciente introducción y de baja aceptación. Las dos variedades pueden estar entremezcladas, pero es más frecuente encontrar el maguey corriente en situaciones de ladera, donde las plantas no reciben ningún cuidado. Estas poblaciones no se explotan sistemáticamente dada su menor productividad y palatabilidad, la naturaleza familiar y de consumo doméstico de la producción y los costos mayores de desplazamiento hacia las laderas.

También está en discusión, si el maguey corriente es una especie separada silvestre o se ha definido a partir de poblaciones semisilvestres, formadas por especímenes escapados al cultivo o relictos de parcelas abandonadas. Su antigüedad en la zona no es precisable y, a pesar del bajo nivel de aprovechamiento, constituye una importante reserva genética y alimenticia. Por desgracia no existen muchas investigaciones en este sentido, por lo que este problema no va a poder ser resuelto aquí.

En zonas pulqueras de larga tradición, como los ejemplos de Orizabita10 y Cardonal e Izmiquilpan,11 ambos en el Valle del Mezquital y Epazoyucan12 al sur de Hidalgo, se maneja un amplio rango de variedades dentro de las especies de Agave salmiana. El maguey manso parece estar en una fase de reintroducción, por medio de la reproducción diferencial de los especímenes locales y de la compra de retoños. De las variedades carricillo y cenizo sólo hay ejemplares aislados de importancia económica nula.

No se da un uso múltiple del recurso, sea alimenticio o medicinal, como material de construcción o para la elaboración de fibras, utensilios y herramientas, en pocas palabras: no existe una “cultura del maguey” como en el valle del Mezquital. Hace unos años todavía se empleaban los mezotes (pencas secas) para combustible, pero ahora todos prefieren la leña de mezquite, pese a que tenga costos más altos. También de manera esporádica se usan y/o venden las pencas verdes para barbacoa y algunos le dan de comer el mexal (raspadura de la parte interior de la piña del maguey) a los puercos y animales de carga; sin embargo, existe la creencia de que esto les provoca enfermedades, quizá debido al alto contenido de saponinas.

En relación con lo anterior, tampoco hemos detectado un manejo profundo de la terminología tradicional para nombrar y clasificar las diferentes porciones de la planta, sus etapas vegetativas, los productos y los procesos de fabricación. De cualquier forma, las pocas supervivencias de la terminología son del náhuatl y no del otomí de donde el préstamo sería más lógico por la vecindad.

Los agroecosistemas

El maguey, dado su alto rango de tolerancia ecológica, se siembra en una diversidad de condiciones geomorfológicas, microclimáticas y edafológicas, desde laderas pedregosas y secas con suelos someros y pendientes bajas hasta zonas planas que son las preferidas, con mayor retención de humedad y suelos más profundos.

El manejo agrícola se da en parcelas con o sin terraceado y bardado y en huertos adyacentes a la casa. Además, se aprovechan en forma no sistemática individuos de las poblaciones espontáneas que crecen en las laderas más secas y en terrenos comunales. De manera frecuente se asocia a la milpa, pero se puede encontrar como cultivo puro a distancias menores, en las inmediaciones del pueblo o en los propios huertos.

El arreglo interno de las parcelas es muy simple, hay una planificación mínima de la disposición de las plantas, salvo en lo que se refiere a las distancias entre hileras, que es de 5 m. y, entre individuos, que es de unos 3 m. También se ha sustituido la estructura de cultivo múltiple por una de monocultivo de maguey, debido a la poca confiabilidad del temporal, pero esto en muchos casos termina en el abandono de los propios magueyales.

De igual forma, el cultivo de ladera es menos frecuente por la menor productividad y el mayor costo de desplazamiento. Este se realiza a pie o cuando mucho en burro, cargando en un morral de ixtle la “bota” de piel, el acocote (bule de forma alargada de unos 50 a 60 cm. de longitud, que se usa para aspirar el aguamiel), el raspador y un botecito para el mexal. El burro, además de cargar los implementos, también transporta al regreso forraje y leña colectados en las milpas y el camino. Así, en el proceso de trabajo se combinan varios objetivos, lo que hace más redituables los desplazamientos, aunque su consecución es cada día más difícil en las laderas áridas, donde la cubierta vegetal arbórea se ha vuelto muy escasa.

Los huertos, como ya se señaló, son agroecosistemas con objetivos diversificados, generalmente ligados al consumo doméstico. Allí se maneja en su mayoría el maguey manso, que es el más productivo, en baja cantidad y separado del resto de los cultivos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento es más rápido y la productividad es más alta, por la fuerte captación de humedad y la mayor fertilidad del suelo.

Cabe agregar que muchos campesinos ahora prefieren vender las plantas y comprar el pulque o buscan asegurar parte de la producción para consumo doméstico al nivel de huerto, así que los productores que se dedican a la comercialización en pequeña escala suelen comprar plantas, seleccionando las cercanas a la edad productiva y las marcan con una sigla para diferenciarlas de las demás. El comprador además adquiere derechos sobre los hijuelos para resiembra en sus parcelas.

Producción, consumo y comercialización del pulque

Las técnicas de fabricación no son muy diferentes a las descritas para otras áreas pulqueras, excepto en la escala, que aquí es mucho más reducida.13 El maguey se raspa dos veces al día, en la mañana y a medio día, pero cuando las parcelas están muy alejadas se puede raspar hasta una vez cada dos días. La cantidad de aguamiel obtenida cada vez varía de 0.5 a 1.5 litros, dependiendo de la temporada del año, de la variedad de maguey, de la etapa de explotación de la planta, de las condiciones edáficas y de la humedad. En general la producción no es muy alta, ni en la mejor etapa productiva de la planta, quizá debido a la escasa precipitación o a la baja altitud.

La fermentación se realiza en la casa, en contenedores de plástico de 100 litros, y aún se usan ollas de barro de unos 5 litros cuando la producción es destinada para uso doméstico. El pulque se consume y comercializa “tierno”, es decir, se deja fermentar unas seis u ocho horas. La “semilla” se obtiene guardando un poco de pulque anterior y mezclándolo con el aguamiel nuevo. Los productores se declaran enemigos de cualquier adulteración, si se excluye la adicción de un poco de agua, y tampoco buscan aumentar la gradación alcohólica. En caso de estar raspando al mismo tiempo diferentes variedades de maguey, todo el aguamiel se acopia y se pone a fermentar.

Hay un esquema de división del trabajo donde los hombres realizan las tareas, salvo la venta en el pueblo. Sin embargo, en caso de que éstos tengan otro compromiso o algún impedimento, las mujeres se pueden hacer cargo del proceso completo, sobre todo en las localidades más cercanas y básicamente del raspado y la extracción de aguamiel. Se considera que el dejar de raspar el maguey uno o dos días no daña la productividad de la planta, aunque Rubalcava14 maneja una información contraria para Epazoyucan.

Existe un bajo nivel de profesionalización del papel del tlachiquero y en cada unidad productora se realizan todas las actividades de manejo de las plantas. Sin embargo, sobrevive en el pueblo una persona que realiza bajo compensación el capado o “quiebra”, que es la operación más delicada. A él se recurre cuando el núcleo familiar está constituido por ancianos y la distancia al magueyal es juzgada excesiva.

El proceso de aprendizaje no está reglamentado, ni siquiera en el ámbito familiar. Los niños cuidan el ganado y no son estimulados en dominar las técnicas de manejo agronómico y procesamiento del maguey. Hay personas que aprenden de familiares, otras que declaran que aprendieron solas y otras más, la mayoría, que no saben. Se reconoce que es importante tener habilidad natural (“buena mano”) y que no todos pueden preparar la planta para su explotación.

Como ya se señaló, prevalece una marcada tendencia al autoconsumo y es de suponer que el pulque en épocas anteriores tuviera más importancia como complemento alimenticio de vitaminas y proteínas. En la actualidad su consumo se ha reducido entre los ancianos por razones médicas, en tanto que los jóvenes lo han sustituido por las bebidas comerciales como refrescos y cervezas, además del alcohol de caña curado con hierbas (pericón, cedrón, ajenjo, anís, etcétera).

El proceso de comercialización es directo. Al interior del pueblo se vende a granel como cualquier otro tipo de mercancía; también se puede adquirir el día de plaza en Metztitlan, que es el domingo. En la mayoría de los casos, los productores cuentan con una “cartera de clientes” y adquieren compromisos de entrega, tanto a casas particulares como a los terratenientes para consumo de los trabajadores agrícolas que complementa su reducido jornal.

Tecnología

Los instrumentos involucrados no difieren de los utilizados en otras zonas y representan una mezcla entre productos de obtención local, zonal y regional.

Productos locales. La “bota” de piel de cabra es el único de este grupo. El productor de pulque lo puede fabricar o adquirir. Se emplea para el acopio, acarreo de aguamiel y pulque, y la extremidad se amarra con un trozo de mecate.

Productos zonales. Las redes, mecapales y morrales de ixtle son fabricados en los pueblos de Tepatetipa y de Sotoltepec, que son los únicos para los que tenemos registros de trabajos en fibra de lechuguilla (Agave lechuguilla) y palma (Nolina sp.). Aparte de los implementos mencionados, también se hacen petates, azotadores y cinchos. Las vasijas, que en algunos casos todavía se usan para la fermentación, se elaboran utilizando técnicas tradicionales en los pueblos de Olotla y Zoquiteno, en la vertiente oeste de la barranca del río San Juan. Se consiguen con los artesanos en el mercado de Zacualtipan, a veces en el de Metztitlan y, a veces, en el propio Itztayatla. (fig. 3)

Productos regionales. Es el grupo más numeroso e incluye a los raspadores, las tajaderas, los acocotes, el “talacho”, la barreta, la pala “cucharuda”, el machete, “tambos” y palanganas de plástico.

Raspadores, tajaderas y acocotes se compran en los mercados del Valle del Mezquital, sobre todo de Itzmiquilpan. Los raspadores duran de dos a tres años, dependiendo de la intensidad de uso y la habilidad individual, mientras las tajaderas son más duraderas.

El acocote (Lagenaria siceraria) es una especie de bule de forma muy alargada que alcanza su mejor desarrollo en climas cálido-húmedos o subhúmedos, por lo que su cultivo queda fuera del alcance de los agricultores de la sierra. Éstos además han tenido dificultades para conseguir las semillas, puesto que los bules y por ende, las semillas les llegan ya tostados. Desde hace algún tiempo se están haciendo intentos de cultivo en el pueblo de San Pedro Tlatemalco, cerca de Jihuico en la Vega, pero los precios que alcanzan son mayores que los de fuera.

El talacho, la pala cucharuda, la barreta y el machete, empleados en la siembra y en muchas otras actividades, se consiguen en los mercados de Zacualtipan y de Metztitlan. Son instrumentos ordinarios de la práctica agrícola. Los tambos de plástico de 100 litros se emplean para la fermentación, tienen la misma procedencia y se utilizan para diferentes funciones de almacenamiento; por ejemplo, de agua y semillas. En los mercados también se adquieren las palanganas de plástico para el transvase de la bebida.

La evidencia arqueológica

A partir de este primer nivel de análisis, se pueden plantear dos hipótesis para el estudio arqueológico de esta actividad productiva.

1. El actual manejo del maguey pulquero en el área de Itztayatla tiene poca profundidad histórica y ha sido introducido durante la Colonia por pobladores procedentes del centro de México.

2. Existe desde la época prehispánica, en la que poseía características relativamente complejas, y su forma actual es resultado de etapas de abandono y nueva adopción de la práctica productiva. Así, el que esta actividad ahora subsista en un nivel de producción doméstica, dirigida casi por el autoconsumo, podría explicar la estructura de proceso productivo más simple respecto a áreas, como Apan, en las que desde la Colonia se implementaron redes de comercialización.

Con relación a lo anterior, otra consideración interesante es que la parte alta de la sierra, donde la producción del pulque ha cobrado una modesta importancia económica en un ámbito productivo familiar, durante el Posclásico tardío no parece haber tenido una población importante.

La revisión de las fuentes etnohistóricas para el área de Metztitlan no ha arrojado hasta ahora ningún dato directo acerca del manejo de este recurso, salvo la mención de la fabricación de tejidos de fibra de agave y algunos litigios de tierras durante la primera mitad del XVIII, donde se mencionan los magueyales, por lo que se hace más difícil la contrastación en el ámbito arqueológico. Sólo en la Relación de Metztitlan,15 hemos encontrado dos menciones, aún indirectas, en torno a la producción de pulque.

El primer orden de datos se encuentra en la estructura del patrón de asentamiento. Ya se señaló que la ocupación más consistente está en las laderas, arriba del pueblo actual de Metztitlan, aprovechando todas las facilidades microtopográficas y en muchos casos adecuándolas con obras de terraceado. Prácticamente se ocupa cualquier superficie plana o de escasa pendiente, configurándose un patrón disperso, pero continuo de estructuras aisladas o en grupos de dos o tres, y sólo en algunas ocasiones llega a seis u ocho.

Tal arreglo espacial tiene un primer nivel de correspondencia en la geomorfología, que se caracteriza por pendientes más suaves que en las porciones circundantes y por facilidades diferenciales de acceso a fuentes de agua, en forma de manantiales, corrientes estacionales y permanentes.

Esta zona se originó por un derrumbe tectónico, tal vez el mismo que cerró el drenaje natural del río, formando la laguna. El derrumbe sepultó los estratos geológicos y limitó el acceso a los contactos entre las calizas y la llamada “formación Atotonilco”,16 donde brotan los manantiales. De hecho, éstos casi siempre son descubiertos por la erosión en las paredes y en el fondo de las barrancas y su duración puede ser efímera.

En la época prehispánica, la mayor abundancia de la cubierta vegetal debió constituir un freno a la erosión y las escorrentías en temporada de lluvia eran más predecibles, controlables y menos destructivas. Entre los 1 600 y 1 700 m. de altitud, se sitúa una divisoria con el siguiente piso altitudinal, las escorrentías se convierten en cárcavas poco profundas y el abasto de agua se hace más eventual, así como el asentamiento. La temporada crítica en términos hídricos va de febrero a mayo, cuando la única fuente es el río Metztitlan, aun con un caudal muy reducido y los manantiales.

Ahora las escorrentías son impredecibles, llegan a ser muy violentas y de corta duración, y el agua que proporcionaron a los pobladores no compensa el esfuerzo que se debe invertir en la construcción de infraestructuras para retener la erosión. Además, su distribución y mayor densidad están alteradas por el trazo de los caminos nuevos, que constantemente forman cabeceras de escorrentía.

Por lo anterior, en el pasado y aún en las zonas de manantiales, debió ser de fundamental importancia el generar y administrar reservas de líquidos. En el ámbito de la cultura material esta práctica se relaciona con contenedores de diferentes materiales, pero sólo sobreviven los cerámicos, en forma de cántaros y ollas, que son muy abundantes en los sitios del área, en especial los de cerámica caolínica de color blanco. Los cántaros empleados en el acarreo tienen boca angosta y tres asas anulares para ser cargados con la ayuda de un mecapal. Las ollas presentan boca ancha, sin asas, se empleaban para el transvase y la conservación en la casa.

Durante el Posclásico tardío y la Colonia, el potencial agrícola de la zona fue mayor que en la actualidad, tal vez debido a una mayor abundancia y, sobre todo, predecibilidad de la precipitación. Por otro lado, el cultivo de la cebada a bajas altitudes, plantearía temperaturas más frescas. Bajo tales condiciones es factible suponer también el cultivo del maguey, del que sobreviven ejemplares aislados de la variedad denominada corriente en varias localidades arriba de los 1 450 m de altitud. Conforme se sube hacia las laderas intermedias aumenta la cantidad de ejemplares y, ya en la vertiente de Itztayatla, aparecen magueyales densos.

Cuando menos desde el Posclásico tardío, el cultivo del maguey debió constituir una estrategia para abasto de líquido en la estación de déficit hídrico, de noviembre a mayo y su práctica se dio al nivel de unidades domésticas para el autoconsumo. Esta planta debió contribuir a la elaboración de los llamados metepantli,17 barreras vivas que se disponían en las orillas de las parcelas en pendiente para favorecer la acumulación de suelo, y la fuga de agua y nutrientes.

Mediante datos etnohistóricos y arqueológicos sabemos que desde mediados del siglo pasado han abandonado las laderas áridas, debido a que la población se empezó a desplazar hacia nuevos polos de desarrollo económico, así como por un cambio microclimático que afectó las posibilidades de cultivo de las propias laderas y generó el actual patrón nucleado en microambientes más húmedos.18

De los poblados en ladera baja sobrevive el de Tolapa, que contaba con importantes manantiales y donde tenemos evidencias de cambio de un patrón disperso prehispánico a uno colonial más concentrado, el cual sobrevive con un desfasamiento espacial. Sin embargo, desde que se secaron los manantiales, ya no se cuenta con las condiciones ambientales para realizar otra agricultura que no sea la de huerto. Otros pueblos, que no disponían de un abasto de agua suficiente, fueron abandonados desde el siglo pasado, dando lugar al actual patrón de asentamiento lineal a lo largo de las vegas de los ríos permanentes.

Desafortunadamente, los contextos arqueológicos están muy alterados por siglos de erosión y las expectativas de conservación de los materiales, sobre todo orgánicos, son bajas. Asimismo no hemos encontrado estratificación cultural y no disponemos de fechamientos absolutos. Por lo tanto, la mayor carga de información procede del análisis de los materiales líticos y cerámicos y de su comparación con los descritos en otras investigaciones.

Instrumentos líticos

Existen dos conjuntos de elementos con probabilidad alta de asociación con el manejo del maguey y, casi de manera directa, con la producción de pulque. Éstos son los llamados raspadores de maguey y los desfibradores.

Raspadores de maguey

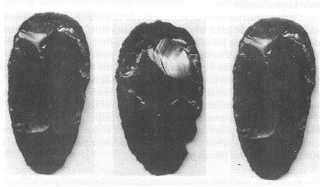

Estos instrumentos, en su mayoría de obsidiana negra de Zacualtipan, tienen forma ojival y fueron fabricados por retoque foliáceo por percusión directa, sobre macrolascas de preparación de núcleos de navajillas prismáticas. Su longitud es de entre 6 y 10 cm, el espesor es menor de 1 cm. y la anchura de la extremidad distal varía entre 3 y 6 cm, presentan con frecuencia un desgaste asimétrico. (fig.4) La sección longitudinal es plano-convexa con una curvatura, a veces marcada, hacia la extremidad distal. El talón está adelgazado para facilitar el enmangue, que fue asimétrico, a juzgar por las huellas que quedan en la cara ventral.

Un dato interesante se refiere a la fabricación y circulación de tales implementos. En la mayoría de los sitios de las laderas áridas se han registrado raspadores, juntos con navajillas y fragmentos de núcleos prismáticos, pero no se han encontrado evidencias del proceso de preparación de los núcleos, mismo que ha sido detectado en un sitio denominado Mesa del Pixtli.

Éste se encuentra del lado opuesto de la vega del río San Juan, tributario del Metztitlan, a 1 700 m. de altitud y en relación espacial directa con los yacimientos de obsidiana, de los que dista unos 8 km.19 Presenta al menos diez concentraciones de lascas de desecho, la mayoría de retoque, pero también se han rescatado lascas grandes de preparación de núcleo de navajillas, núcleos y raspadores en diferentes etapas de fabricación y de uso.

Tomando en cuenta que no se han detectado restos de estructura o de actividades domésticas; por ejemplo, por la presencia de cerámica que, además, este proceso está mal representado en otras localidades, debe tratarse de un sitio especializado en la fabricación de núcleos y raspadores, que luego se distribuían en el interior de la región. Cerca del pueblo de Itztayatla existe otro sitio donde abundan núcleos de navajillas, pero sin evidencia de fabricación de raspadores.

Un asentamiento que comparte características con Mesa del Pixtli ha sido encontrado en las proximidades del pueblo de Mezquititlan, aún más cerca de los yacimientos de Zacualtipan. Una diferencia importante es que allí hay gran cantidad de cerámica asociada y la zona de trabajo de los núcleos de navajillas está a unos 500 m. de distancia, constituyendo un área de actividad separada. Aunque la superficie ocupada por los materiales es reducida, el número de piezas desechadas es mayor que en Mesa del Pixtli y así pudo haber sido la producción.

Otras pequeñas áreas de fabricación de raspadores existen en una aldea nucleada de gran tamaño en la misma zona, con mucha lasca de desecho y pocas piezas en proceso. Por otro lado, los trabajos en los yacimientos de Zacualtipan plantean la posibilidad de una producción especializada de lascas alargadas, como las que se usan para fabricar raspadores o bifaciales, diferente de la de núcleos de navajillas. Sin embargo, es difícil establecer una cronología, puesto que no hay asociación cerámica y no contamos con fechas exactas.

Los datos preliminares apuntan hacia la importancia de este instrumento y de su proceso de fabricación, en el que se manifiesta un cierto grado de especialización a escala regional con procesos distributivos de las piezas terminadas.

Desfibradores

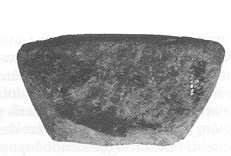

Se trata de lajas de basalto de grano fino de forma trapezoide o rectangular, cuyas dimensiones aproximadas son de 10 a 15 cm de longitud en el margen más largo, por 7 cm en el más corto, de 5 a 7 cm de anchura y 1 cm de espesor. En el margen más largo se conforma un filo, pulido en ambas caras, no tiene función de corte por presión, más bien pudo haberse usado para raer (fig. 5). Las caras también están pulidas, desde el filo hasta la mitad o las tres cuartas partes. Los otros tres márgenes están conformados con un retoque irregular por percusión.

Respecto a la función de tales instrumentos no se puede decir mucho. Parsons20 señala que están asociados con frecuencia a sitios del Altiplano desde el Preclásico, y concuerda con Serra21 en la idea que se trate de desfibradores, es decir, raspadores por medio de los cuales se extraía la fibra de las pencas. Aparecen en el Preclásico medio y se vuelven comunes a partir del Posclásico tardío.

El desgaste no abarca en toda su extensión las caras del instrumento, lo que puede implicar la existencia de un enmangado en el lado corto, por lo que el pulido sería producido por el uso más que realizado previamente para conformar el instrumento. Lo único que se debió realizar fue el redondeamiento del filo para reducir el riesgo de romper las fibras.

Hasta la fecha este instrumento se ha localizado sólo en seis sitios, de los cuales cuatro son aldeas nucleadas y los otros dos se encuentran en zonas de alta densidad de población prehispánica y colonial. Cuatro asentamientos están a los 1 700 m. de altitud y en dos a los 1 450 m; para tres aldeas los datos cerámicos sugieren continuidad desde la época prehispánica hasta la Colonia, mientras una de ellas puede ser un pueblo congregado fundado en el siglo XVII sobre un asentamiento anterior disperso.

Por lo anterior, sospechamos que este tipo de artefacto haya sido introducido en la zona a comienzos de la Colonia, pero sería imprudente descartar el uso anterior de otros instrumentos para la misma función. Parsons22 sugiere que antes de la introducción de los desfibradores se usaban cepillos de basalto espesos, aquillados y sin enmangar que, en la literatura norteamericana, son denominados scraper-planes. Éstos abundan en varios sitios del área, incluyendo los seis aquí mencionados y a veces la materia prima no está disponible en la región, ya que el borde útil parece demasiado filoso para raer fibras, así que su función sigue siendo hipotética.

Una consideración adicional en el ámbito etnográfico es que la producción del pulque no siempre acompaña al procesamiento de las pencas para la obtención de fibras. Esto se da, por ejemplo, en el área de Epazoyucan donde la producción es muy abundante y está a cargo de una población de descendencia nahuatl y otomí.23 Por el contrario, en el Valle de Mezquital, con un núcleo poblacional otomí, la producción y el tejido de las fibras de Agave salmiana y A. lechuguilla es una actividad económica primaria.24

La cerámica

Otro conjunto de evidencias se refiere a la cerámica. Encontramos dos grupos locales: la caolínica y la café rojiza, cada uno con implicaciones funcionales.

La caolínica, bícroma o trícroma, predominan arqueológicamente, se debió fabricar a nivel doméstico, utilizando bancos de materia prima de amplia distribución y disponibilidad, ya que los de mayor pureza se encuentran por encima de los 1 700 m. Esta tradición alfarera se ha perdido desde fines del siglo pasado, se aplicaba para la elaboración de vajilla de servicio, el almacenamiento y ceremonial, y el molcajete aparece como el único elemento directamente a la preparación de alimentos, aunque siempre en crudo. Como ya se dijo, abundan los cántaros y las ollas, sobre todo son interesantes los primeros porque transportan los líquidos y sólo se fabricaban en arcilla caolínica en nuestra área.

Cuando la preparación de alimento implicaba cocción, se utilizaba una cerámica café o rojiza en forma de ollas y comales, éstos a menudo presentan huellas de exposición al fuego. Sin embargo, también se han detectado piezas no quemadas, cuyas paredes interiores están carcomidas, como las que se emplean para la fermentación del aguamiel y el consumo del pulque. Al igual que la caolínica esta cerámica intervenía en contextos rituales, como urnas de cremación.

Asimismo hallamos fragmentos de ollas en cuyo parte interior hay gruesas adherencias de un material de color blanco no calcáreo, que pueden hacer referencia tanto a la preparación de engobe como al blanqueado de las fibras de maguey antes de ser torcidas.

En Olotla y Zoquiteno, dos pueblos del este de la vega del río San Juan, existe una tradición alfarera donde subsisten formas y acabados muy parecidos a los tipos prehispánicos no-caolínicos rojos, aunque en Zoquiteno parece ser una actividad bastante reciente (fig. 2) Actualmente, los artesanos comercializan su trabajo en el mercado de Zacualtipan, fabrican piezas como macetas o jarritos decorativos, pero antes su producción estaba dirigida a ollas y jícaras para almacenar agua y pulque. De hecho, los alfareros todavía usan ollas para la fermentación del aguamiel, con pautas de consumo doméstico. Hay que señalar que no se producen formas adecuadas para el transporte de los líquidos, sino sólo para su almacenamiento.

Cabría preguntarse por qué la tradición de cerámica roja sobrevivió y la de caolínica casi desapareció; lo importante es que en el ámbito etnográfico, la primera se encuentra asociada a la fermentación del pulque. De este análisis preliminar resalta que los dos elementos tecnológicos que creemos asociados a la producción de aguamiel y pulque pueden proceder del otro lado de la vega del San Juan y haberse generado dentro de un esquema de especialización regional, al igual que los instrumentos líticos. Es probable además que en esta vertiente tal actividad haya cobrado particular importancia económica.

Dentro de esta clase de materiales, también tenemos los malacates que, al igual que los desfibradores en lítica, pueden estar ligados a la producción de ixtle. El problema que tenemos para nuestra área es que el tejido de algodón fue una actividad muy importante durante el Posclásico tardío y parte de la Colonia, por lo que siempre hemos referido los malacates a esta actividad, considerando además su tamaño y peso reducidos.

Sin embargo, a partir del estudio y la contrastación experimental de Parsons sabemos que aun malacates de unos 8 gramos pueden ser utilizados para el torcido de fibras de ixtle. Además, la ubicación espacial de estos elementos, en la ladera baja e intermedia es congruente con la hipótesis de un manejo del maguey a bajas altitudes.

Conclusiones

En páginas anteriores hemos formulado dos hipótesis acerca de la antigüedad del manejo del maguey pulquero en la porción del señorío de Metztitlan adyacente a este pueblo. Creemos que algunos rasgos de los contextos señalan su existencia por lo menos desde el Posclásico tardío. La abundancia de los raspadores de obsidiana en muchos sitios a altitudes entre los 1300 y los 1600 m. y el grado de su desgaste nos habla de la intensidad de esta actividad. Además, los talleres líticos donde se concentra la fabricación de los raspadores también apuntan hacia cierta especialización del trabajo y procesos redistributivos. No podemos asegurar que existió una cerámica especializada hacia el pulque o se utilizaron los mismos tipos en los que se acarreaba y almacenaba agua.

El maguey se manejaba desde altitudes bajas, lo que implica condiciones climáticas menos secas y cálidas que las actuales. La estrategia era de uso múltiple parecida a la que encontramos hoy día en el Valle del Mezquital, debido tal vez por los malacates y los desfibradores. En comparación con las zonas de Apan y Epazoyucan, es muy probable que el responsable de esta práctica fuera el núcleo de población Otomí. Por lo mismo, su cultivo se dio en asociación y complementación con el maíz en laderas pedregosas, como contención de terrazas habitacionales y en huertos familiares.

En la época de la Colonia, las fuentes sólo proporcionan menciones esporádicas, pero suficientes para asegurar la continuidad de tal actividad, en relación con la supervivencia de la comunidad indígena pero en el marco de una serie de importantes cambios en el ámbito tecnológico y en el contexto socioeconómico general. Al maíz se suma o se superpone la cebada, los utensilios cerámicos y las herramientas de obsidiana se siguen utilizando, aunque estos últimos han estado sustituyendo por los de metal. Las haciendas pulqueras que prosperaron en el Valle de Apan y en el Mezquital no surgieron con la misma intensidad en la zona de Metztitlan, quizá por su topografía escabrosa y por estar un poco fuera de la franja altitudinal-climática óptima para este cultivo, que se ubica alrededor de los 2 000 m. Por lo tanto, la producción fue baja y el consumo debió ser casi doméstico.

El abandono de las altitudes bajas a finales del siglo pasado, tal vez por razones ambientales, ocasionó la reubicación de poblaciones en los actuales patrones lineales estratificados, lo que tuvo sus mayores consecuencias sobre las redes de circulación de las materias primas y productos terminados entre la zona de Zacualtipan y la de Metztitlan. Seguramente en la actualidad ya no se usa la obsidiana y la cerámica caolínica y se da una ruptura de la comunidad tradicional. Una consecuencia inmediata es que se pierde la autosuficiencia en la fabricación de instrumentos de producción y la pérdida de conocimiento tradicional. La fabricación del pulque empieza a perder de importancia y hay una disminución de la diversidad biológica de los magueyes pulqueros y el manejo de variedades locales menos productivas son resultantes de individuos escapados al cultivo.

La etapa reciente manifiesta esta solución de continuidad; aunque se han reintroducido especies de Agave y se ha vuelto a la autosuficiencia en algunos rubros tecnológicos, la actividad sobrevive vaciada de los contenidos históricos, con carácter informal y con un destino incierto. Sin embargo, tiene su importancia para establecer niveles analógicos. Los procesos que se están gestando en pueblos como el de Itztayatla parecen repetir las secuencias de poblamiento-abandono que se detectan en el registro arqueológico y que hemos interpretado como una respuesta a la inestabilidad ambiental que caracteriza esta región de transición.

Bibliografía.

Álvarez P., A. Ma. y G. Cassiano, “El patrón de asentamiento y las etapas del desarrollo cultural prehispánico en el área de Metztitlan, Hgo.” en A. García Díaz et al. Homenaje a la Doctora Beatriz Barba de Piña Chan, México, INAH, (Científica 343), 1997, pp. 223-236.

Cantú Treviño, S., “La vega de Metztitlan en el estado de Hidalgo”, en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1953, LXXV, p. 1-3.

Cassiano, G. y A. Vázquez C., “Oyapa: evidencias de poblamiento temprano”,

en Arqueología Segunda época, núm. 4, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1990, pp. 25-40.

Chaves, G., de, “Relación de Metztitlan”, en R. Acuña (ed.), Relaciones Geográficas del siglo XVI, México, UNAM, (II Serie Antropológica), 1986, p. 55.

Cobean, R.H., “Principales yacimientos de obsidiana en el Altiplano Central”, en Arqueología, Segunda época, núm. 5, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1991, pp. 9-31.

García, E., Modificaciones al sistema de clasificación climática de koppen, México, Offset Larios, 1988.

Ortiz Calderón, G., “La vegetación xerófila de la barranca de Metztitilan, Hgo”, tesis, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 1980.

Parsons, J.R. y M.H. Parsons, “Maguey Utilization in Highland Central México”, en Anthropological Papers 82, Ann Arbour, Museum of Anthropology, University of Michigan, 1990.

Rangel Calderón, S., “Etnobotánica de los agaves del Valle del Mezquital”, tesis, México, ENEP-Iztcala, UNAM, 1987.

Rojas Rabiela, T., Las siembras de ayer. La agricultura del siglo XVI, México, CIESAS, 1989.

Ruvalcaba Mercado, J., El maguey manso. Historia y presente de Epazoyucan, Hgo., México, Universidad Autónoma Chapingo (Cuadernos Universitarios. Serie Ciencias Sociales, núm. 4), 1983.

Sánchez Mejorada, H., Manual de campo de las cactaceas y suculentas de la barranca de Metztitlan, México, Sociedad Mexicana de Cactología (Publicación de Difusión Cultural 2), 1978.

Serra Puche, M., “Terremote Tlatenco. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo”, tesis, México, UNAM, 1985.

Tejeda Galicia, C.M., “Estudio geológico de reconocimiento en la parte central y sur del estado de Hidalgo”, tesis, México, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura-IPN, 1978.

Citas

- Cantú, “La Vega del Meztitlán en el estado de Hidalgo”, en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, LXXV, 1953, pp. 1-3. [↩]

- INEGI, 1992, p. 34. [↩]

- C.M. Tejeda, Estudios geológicos de reconocimiento en la parte central y sur del estado de Hidalgo”, tesis, México, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura-IPN, 1978. [↩]

- E. García, Modificaciones al sistema de clasificación climática de Koppen, México, Offset Larios, 1988, p.118. [↩]

- Ibid., p. 120. [↩]

- G. Ortíz, “La vegetación xerófica de la barranca de Metztitlan, Hgo.”, tesis, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 1980. [↩]

- H. Sánchez, Manual de campo de las cactáceas y suculentas de la barranca de Metztitlan, México, Sociedad Mexicana de Cactología, 1978. [↩]

- G. Cassiano y A. Vázquez, “Oyapa: evidencias de poblamiento temprano”, en Arqueología, Segunda época, núm. 4, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1990. [↩]

- S. Rangel, “Etnobotánica de los agaves del Valle del Mezquital”, tesis, México, ENEP-Iztacala, UNAM, 1987. [↩]

- J. R. Parsons y M. H. Parsons, “Maquey Utilization in Highland Central Mexico”, en Antropological Papers 82, 1990, p.38. [↩]

- S. Rangel, op.cit., 1987, p.2. [↩]

- J. Ruvalcaba, El maguey manso. Historia y presente de Epazoyucan, Hgo., México, Universidad Autónoma Chapingo, 1983, p. 43. [↩]

- J. R., Parsons y M.H. Parsons, op.cit., 1990; S. Rangel, op.cit., 1987; J. Ruvalcaba,op.cit., 1983. [↩]

- J. Ruvalcaba, op.cit., 1983. [↩]

- G. Chaves, “Relación de Metztitlan”, en R. Acuña (ed.), Relaciones geográficas del siglo XVI: México, México, UNAM (II Serie Antropológica), 1986. [↩]

- C.M.Tejeda, op.cit., 1978. [↩]

- T. Rojas, Las siembras de ayer. La agricultura del siglo XVI, México, CIESAS, 1989. [↩]

- A. Alvarez y G. Cassiano, “El patrón de asentamiento y las etapas del desarrollo cultural prehispánico en el área de Metztitlan, Hgo.”, en A. García Díaz et.al., Homenaje a la doctora Beatriz Barba de Piña Chán, México, INAH (Científica 343), 1997. [↩]

- R. H. Cobean, “Principales yacimientos de obsidiana en el Altiplano central”, en Arqueología, Segunda época, núm. 5, México, Coordinación Nacional de Arqueología del INAH,1991. [↩]

- J. R. Parsons y M.H. Parsons, op.cit., 1990. [↩]

- M. Serra, “Terremote Tlateneo. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo”, tesis, México, CIESAS, 1985. [↩]

- J.R. Parsons y M.H. Parsons, op.cit., 1990. [↩]

- J. Ruvalcaba, op.cit., 1983, p. 25. [↩]

- J.R. Parsons y M.H. Parsons, op.cit., 1990; S. Rangel, op.cit., 1987. [↩]