Ana Herrera Legarreta

Laboratorio de Biogeografía, Facultad de Ciencias, UNAM.

Lourdes Villers Ruiz

Instituto de Geografía, UNAM.

Carmen Serranía Soto

Laboratorio de Zoología, ENEP-Iztacala.

En el momento de la Conquista la mayoría de la familia otomí formaba parte de Mesoamérica (kirchhoff, 1940). Ésta fue una zona de gran interacción entre los grupos que la habitaron, debido al intercambio originado porque lo que se producía en una de sus regiones se comerciaba en otras (litvak, spi). Los otomíes pertenecían a la familia lingüística otomiana, unica en Mesoamérica que, ocupando un territorio continuo y no demasiado extenso, se dividió en dos grupos culturalmente opuestos. El de los otomíes, mazahuas, matlatzincas y ocuiltecas de cultura mesoamericana y los pame y chichimecas, jonaz relacionados con los cazadores-, recolectores del norte de México (Carrasco Pizana, 1979). Estos últimos son los actuales habitantes del estado de Hidalgo y los primeros, poseedores de la cultura mesoamericana con una base aagrícola, son los asentamientos otomíes de nuestros días del Estado de México (Galinier, 1979). La distancia entre otros dos grupos se acentúo con la evangelización. La zona otomí del Estado de México quedó a cargo de los franciscanos, mientras que los agustinos ocuparon la zona del Mezquital.

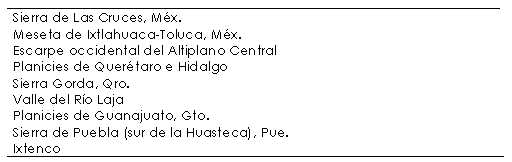

Estas diferencias históricas precolombinas prevalecen hasta nuestros días. Actualmente la población indígena, hablante de otomí, se reparte en nueve regiones culturales distintas (Manrique, 1969).

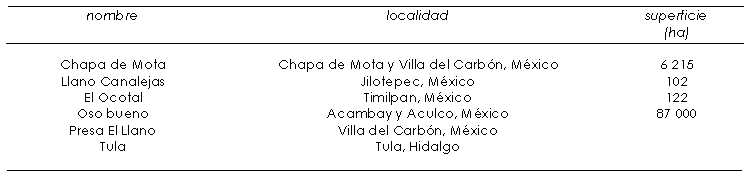

Cuadro 1. Asentamientos otomíes actuales

Fuente: C. L. Manrique, “The otomí”, en Handbook Middle American Indians, vol. 8, Austin, University of Texas Press, 1969.

Fuente: C. L. Manrique, “The otomí”, en Handbook Middle American Indians, vol. 8, Austin, University of Texas Press, 1969.

De éstas, la denominada Planicies de Querétaro e Hidalgo incluye al área de estudio, que fue delimitada en función de su importancia como gran centro tributario y político de los otomíes en el siglo XVI (Brambila, 1995). En el presente, Jilotepec da su nombre a la VIII Región económica del Estado de México y pertenece a los estados de Hidalgo y México, entidades donde se concentra la mayor población otomí (INEGI, 1990). Comprende ocho municipios del norte del Estado de México, once del extremo oeste del estado de Hidalgo, porción que corresponde al Valle del Mezquital, y uno del estado de Querétaro (cuadro 2).

Cuadro 2. Municipios de la zona de estudio por entidad federativa

Trazar la evolución del hábitat de los otomíes de esta región desde tiempos precolombinos, es una tarea que presenta ciertas dificultades, ya que el conocimiento ambiental, histórico y actual, es escaso y disperso. Este trabajo pretende hacer una recopilación bibliográfica para dar una visión sintética y de conjunto de los aspectos ambientales de este asentamiento otomí actual.

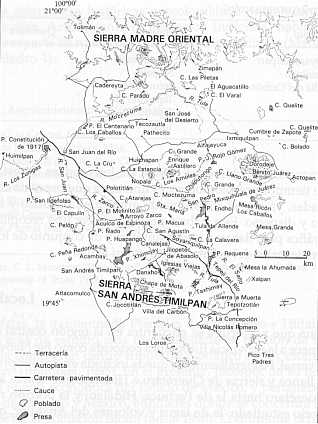

Localización

La zona que nos ocupa se encuentra en la región central del país; pertenece a la provincia fisiográfica conocida como Eje Neovolcánico Transversal. Fisiográficamente queda incluida en dos subprovincias: la de llanos y sierras de Querétaro e Hidalgo, que abarca la ciudad de Querétaro hasta la de Pachuca, Hidalgo, y la porción norte del territorio estudiado: la de lagos y volcanes del Anáhuac, que comprende una superficie menor al sur. Administrativamente, limita al norte con el municipio de Cadereyta (Querétaro), al noreste con el de Zimapán (Hidalgo), al este con el de Alfajayucan (Hidalgo), al sureste con los de Tepotzotlán y Villa Nicolás Romero (México), al sureste con el de Atlacomulco (México), al suroeste el de Temascalcingo (México) y al oeste con el de Salvatierra (Guanajuato) y el de Huimilpan (Querétaro).

El territorio de la zona se encuentra bien comunicado. La autopista México – Querétaro cruza por la parte central, dividiendo prácticamente los municipios del Estado de México y los de Hidalgo. Existen también carreteras pavimentadas federales y de terracería transitables que unen las principales ciudades y poblados otomíes.

Fig. 1. Plano de la provincia tributaria de Jilotepec. (Dibujo de Carmen Serranía.)

Fig. 1. Plano de la provincia tributaria de Jilotepec. (Dibujo de Carmen Serranía.)

Relieve

La mayor parte es una región plana situada entre 1 800 y 2 550 metros sobre el nivel del mar (msnm). En ella pueden verse formaciones montañosas cubiertas por bosques; lomeríos pedregosos y tepetatosos, con suaves ondulaciones; valles cultivados, y barrancas poco profundas. La zona que corresponde al Valle del Mezquital es una planicie semidesértica con algunas elevaciones aisladas.

En la figura 1 se señalan las principales elevaciones de la zona de estudio que se localizan en el sector sureste. En la región más austral se encuentra el cerro denominado Los Loros, con 3 500 m de altitud, aproximadamente; corresponde al extremo norte de la sierra de Monte Bajo, donde a corta distancia destaca la sierra de San Andrés Timilpan (3 200 msnm). Ligeramente hacia el norte de esta elevación, en el municipio de Chapa de Mota, pueden observarse los cerros Iglesias Viejas. En el suroeste, cerca de la presa Huapango se encuentran varias prominencias conocidas como Las Peñas y al sureste, casi hacia el sur del poblado de Tula de Allende, los cerros de San Agustín y La Calavera. En los alrededores de la presa Huapango y en las llanuras del municipio de Polotitlán se presenta una zona de lomeríos de poca importancia. Al centro de la zona de estudio se encuentran Los Amoles y La Estancia, con altitud superior a 3 000 msnm, el cerro Moctezuma 2 755 msnm y al oriente las sierras Dorodeje y Benito, cuya altitud aproximada es 2 500 msnm.

Hidrología

Los ríos de esta zona pertenecen a la región hidrológica del Alto Pánuco. Comprende hacia el sur la cuenca del río Tula y hacia el norte la del río San Juan, ambos son afluentes del río Moctezuma, que se origina en el oeste del Estado de México formando parte de la cuenca Moctezuma – Pánuco que drena hacia la vertiente del Golfo de México.

El río Tula, el mas más largo del territorio, surte a las presas Requena y Endhó. Es alimentado por varias corrientes y además, recibe el drenaje de la Cuenca de México desde 1900, lo que permitió formar la zona agrícola del Distrito de Riego 03.

El río Coscomate fluye al suroriente del pueblo de Jilotepec; hacia el oeste se encuentran los ríos Zarco y Ñadó, éstos confluyen y forman el río San Juan, que marca el límite estatal entre Querétaro e Hidalgo.

La mayor parte de los ríos es intermitente, de éstos el Aculco es el de mayor caudal su cauce drena al sureste del municipio del mismo nombre.

Al suroeste de la zona de estudio, en el municipio de Acambay, se extiende una gran planicie con gran cantidad de bordos, llamada Valle de los Espejos. Esta característica la ha convertido en territorio agrícola y piscícola. El recurso hidrológico de la zona proviene fundamentalmente de las presas de la región. Las de mayor extensión se describen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Cuerpos de agua de 10 ha y mayores

Al norte, en el Valle del Mezquital, brotan manantiales con aguas termales, los más importantes son: Tolantongo, localizado en el municipio Cardonal; Gandhó, Uxdejhé y Carrizal del Lago pertenecen al de Tecozautla; El Pathecito y El Geiser, al municipio de Huichapan (Ballesteros, 1987).

Clima

En los datos reportados por García (1981) para las estaciones meteorológicas de la zona de estudio, se observa que existe un gradiente climático. En la porción suroeste el clima es C(w) semifrío, subhúmedo con lluvias de verano, coeficiente de temperatura sobre precipitación (P/T) menor a 55. Hacia el noreste del territorio, la circulación atmosférica, la altitud y la marcada sombra orográfica determinan la condición de aridez del Valle del Mezquital, denominado por Rubio (1939) “estepa hidalguense,” y forma parte de la región semi-desértica de México. En esta zona el clima es BS seco, coeficiente P/T 22.9. Según González Quinterp (1967) la variación térmica que ocurre a lo largo del día es notable.

En esta zona, la temperatura máxima promedio es de 19.1 ºC, se presenta hacia el noreste, en el municipio de Tecozautla, Hidalgo en mayo, antes del solsticio de verano, y la mínima es de 9.8 º C, al oeste, en el cerro Ñadó, municipio de Aculco, en enero. La precipitación máxima promedio, 870 mm aproximadamente, se recibe al sureste de la zona de estudio, en la estación Presa Danxhó, municipio de Jilotepec en julio; la mínima, 432 mm, ocurre en la estación llamada “Km 34 Requena”. La sequía interestival se presenta en agosto.

Suelos

En general, esta zona presenta un patrón edáfico: sobre las sierras dominan suelos someros Litosoles, Feozem y Vertisoles, y en las llanuras generalmente son profundos, del tipo Vertisol y Planosol, propios para la agricultura.

Los suelos de la porción oeste son medianamente ricos en materia orgánica, con acidez entre 6.0 y 7.3; aptos para la agricultura y ganadería, contrastan con los del fondo del Valle del Mezquital, que son pobres en materia orgánica y en varios elementos. Con pH alrededor de 8, debido al depósito de materiales, producto de la erosión que sufren las calizas de la zona. Las laderas presentan suelos inmaduros y en la mayoría de los casos someros (González Quintero, 1968).

Vegetación

El conocimiento de la vegetación de la zona de estudio es escaso. A continuación se refieren, cronológicamente, algunos de los trabajos realizados. Los primeros corresponden al Valle del Mezquital; la flora fue estudiada por Bravo (1936; 1939) y González Quintero (1967), este último hizo trabajos polínicos y clasificó la vegetación de la región (1968). El área oeste, correspondiente al norte del Estado de México, se empezó a estudiar varios años después. Aspectos ecológicos del municipio de Timilpan fueron realizados por Gómez-Enríquez y Mendoza-Ángeles (1983) y Camacho-Pulido (1985). Estrada-Torres y Aroche (1987) hicieron estudios etnomicológicos en los bosques del municipio de Acambay. González-Martínez y Rodríguez-Zaragoza (1987), sobre la vegetación del municipio de Villa del Carbón; Rangel (1987) estudió los usos de los agaves del Valle del Mezquital; Moreno-Suchil (1987) y Mangas-Ramírez (1990) identificaron las diatomeas en las presas La Goleta y Danxhó, respectivamente, y Tejero Diez (1997) los helechos del oeste del Estado de México.

La fisonomía del área de estudio es heterogénea. La variedad climática, altitudinal y la diversidad de topoformas dan por resultado el desarrollo de varios tipos de vegetación. En el noroeste del Estado de México existe un gradiente altitudinal que permite el desarrollo de pastizales y matorrales xerófilos en las partes bajas y en los lomeríos; en las sierras se presentan bosques mixtos de encinos y pinos, bosques de encinos y bosques de coníferas; además de vegetación acuática y subacuática en los diferentes cuerpos de agua.

Los bosques de Quercus (encino), los de pino y los mixtos, representan la vegetación característica de las sierras de la región. Estas comunidades vegetales se desarrollan preferentemente en climas templados.

Enríquez y Mendoza (1988) reportan bosques de encino, entre 2 700 y 2 950 msnm, en la sierra de San Andrés Timilpan, como bosques semi caducifolios, muy densos, sin espacios entre sus copas, de grandes troncos, hasta 35 m de alto, sobre suelos fértiles y ricos en materia orgánica, y en buen estado de conservación.

En esta comunidad, Quercus laurina es el árbol de mayor cobertura, otros de importancia son: Arbutus xalapensis (madroño), Garrya laurifolia, Alnus firmifolia, (aile o aliso), Prunus serotina spp. capuli (capulín), Arbutus glandulosa y Arctostaphylos arguta. En el estrato arbustivo Eupatorium sp., Stevia sp. y Senecio sp. y en el herbáceo Lachemilla, sp. Fragaria sp. y Fuchsia sp. Existen otros árboles en las partes más bajas, entre ellos: Buddleia cordata (tepozán), Crataegus sp. (tejocote) Salix sp. (sauce). Los bosques de encino en el piso altitudinal superior se asocian con bosques de Abies sp. (oyamel, o abeto) en buen estado, mientras que en el inferior se encuentran perturbados por contactar la zona de cultivos (Camacho-Pulido, 1985).

En los cuerpos de agua se desarrollan tulares con plantas arraigadas y emergidas como Typha latifolia y Scirpus spp., que se mezclan con especies flotantes como Lemna spp. (lentejilla de agua o chichicastle) y Eichornia crassipes (lirio acuático), planta originaria de Brasil, introducida al país a principios de siglo, que en aguas contaminadas se convierte en plaga. También se encuentran herbáceas, propias de arroyos permanentes de las zonas montañosas, entre ellas Juncus spp. (junco) y Carex spp., Ranunculus spp. y Callitriche heterophylla. Bordeando las corrientes de agua, indicando la presencia de mantos freáticos superficiales, se desarrollan Salix bonpladiana, (ahuejote), Taxodium mucronatum (ahuehuete) y Alnus glabrata (aliso). Estos árboles imprimen el sello característico del paisaje mexicano de vegetación ribereña.

Los pastizales están constituidos por elementos graminoides, se distribuyen a una altitud promedio de 2 500 msnm. Las especies dominantes en su mayoría son macollos, representados por: Aristida spp., Bouteloua spp., Muhlenbergia spp. y Buchloe dactyloides (Álvarez Arteaga, 1993).

El matorral crasicaule es la vegetación más representativa del Mezquital y se encuentra en toda la parte centro-oeste de la subprovincia de llanos y sierras de Querétaro e Hidalgo. Se desarrolla sobre las partes bajas de las sierras, en lomeríos y llanuras, en climas semisecos y en altitudes entre 1 000 y 2 800 msnm. Por lo general, estos matorrales se encuentran en un estado bastante destruido, por desmonte y ramoneo, y son frecuentemente abandonados por estar en proceso de erosión o ya muy erosionados. Esta comunidad se caracteriza por la presencia de cactáceas con tallos suculentos, entre ellas, Cephalocereus senilis (cabeza de viejo), Mrtyllocactus geometrizans (garambullo) y Stenocereus spp. En las laderas de mayor declive se encuentran elementos rosetófilos de Agave spp. (maguey) y Hechtia spp. Otras especies características son: Acacia spp. (huizache) Prosopis spp. (mezquite), Eysendhartia polystachia (palo dulce) y Opuntia spp. (nopal).

La vegetación de la subprovincia difiere en origen: los árboles dominantes de la región del norte del Estado de México son de filiación neártica, mientras que los arbustos del Valle del Mezquital tienen preferentemente afinidad neotropical. Esta última región funcionó como área de refugio de flora xérica durante las glaciaciones del Pleistoceno (Rzedowski, 1991; Briones, 1994). Sin embargo, este desierto no debe haber funcionado como un centro de evolución de flora ya que solamente Dyscritothamnus sp., de la familia de las Compuestas, ha sido reportada como endémica (Rzedowski, 1978).

Fauna

Según la clasificación de Goldman y Moore (1946) en Álvarez y De Lachica (1991), desde el punto de vista faunístico, el área de estudio pertenece a la provincia biótica Volcánica Transversal y sus elementos son de origen fundamentalmente neártico.

Al igual que la flora, son pocos los trabajos sobre los distintos grupos de animales de la zona, aunque cabe mencionar que en la porción oeste, del Estado de México, recientemente se ha despertado interés por conocerla, como lo demuestran los trabajos de Serranía (1996), quien estudió rotíferos en la presa Taxhimay, y Grimaldo (1996) los crustáceos del embalse Macua. Probosque (1997) ha realizado inventarios de vertrebados en las zonas montañosas, en las cuales encontraron algunos reptiles, entre ellos, Sceloporus sp. (lagartija), Crotalus triseratus (víbora de cascabel) y Prynosoma spp. (camaleón); además de aves: Buteo jamaicensis (gavilán), Cathartes auara (zopilote), Colinus virginianus (codorniz), Columba spp. (paloma) y Corvus corax (cuervo), y de mamíferos y varias especies de ratones: Peromyscus difficilis, P. maniculatus, P. boylii y P. gratus, además de Spermophilus variegatus (ardilla), Sciurus aureogaste, (zorrillo), Mephitis macroura (comadreja), Mustela frenata y Sylvilagus floridanus (conejo), entre otros. En el Mezquital algunos de estos animales sirven de complemento en la dieta familiar de los otomíes (Vázquez –Valdivia, 1995).

Usos del bosque

Los habitantes de estos sitios obtienen beneficios domésticos de los bosques: leña, como combustible, y madera para la fabricación de postería, muebles y herramientas principalmente. Aprovechan las flores y frutos de garambullo, tejocotes, capulines, nopales y agaves, entre otras muchas plantas. Además de consumir las cactáceas como alimento, los otomíes les dan aplicaciones: los magueyes y nopales, por sus agresivas y punzantes espinas, son muy apreciados como setos vivos para proteger sus casas y para delimitar linderos; los troncos de Pachycereus marginatus se utilizan como material para la construcción; con la madera de Cylindriopuntia spp. manufacturan marcos, muebles y otros objetos de artesanía. (Bravo y Scheinvar, 1995). Del maguey también obtienen fibras para la elaboración de ayates y otros utensilios (Toledo, 1995). Aprovechan como forraje varias especies, las más comunes son: Senecio barba-johannis, Arracacia atropurpurea y Monnina schtendelaiana y nopales. Colectan una gran variedad de hongos con fines alimenticios, medicinales y como insecticida (Estrada-Torres y Aroche, 1987).

Actividades agropecuarias

La producción agrícola es de temporal, y regularmente es de autoconsumo; está representada por cultivos de maíz intercalados con plantíos de haba y frijol. Siguen la técnica de construcción de terrazas que tienen doble función: aprovechar el agua de escorrentía durante la época de lluvias y facilitar la acumulación de nutrientes en los suelos agrícolas.

Los otomíes aprovechan las plantas arvenses comestibles que crecen en los suelos como: Chenopodium ambrodoides (epazote), Amaranthus hybridus (quintonil), Chenopodium album (quelite cenizo); Brassica campestris (mostaza), Avena fatua (avena silvestre) y Postulara oleracea (vedolaga) por citar algunas. Los habitantes de la zona continúan la tradición de cultivar en huertos familiares. Éstos tienen gran valor económico, porque requieren de muy poco trabajo y representan recursos comestibles, medicinales y forrajeros. En ellos tienen gran diversidad de plantas, por lo que mantienen alto potencial genético, el cultivo de frutales ha ido en aumento. Los árboles más comunes son: Pyrus communis (pera), P. malus (manzana), Prunus persica (durazno), P. armeniaca (chabacano), P. serotina (capulín), P. domestica (ciruelo) y Crataegus pubescens (tejocote).

Los otomíes le dan diversos usos al maguey, el más frecuentes es la extracción de bebidas, especialmente pulque. La especie más aprovechada para estos fines es Agave salmiana, de la que existen múltiples variedades conocidas sólo por los campesinos y nunca descritas científicamente (Gómez Pompa, 1985). Del maguey llamado mexicano (Agave inaeguidens) obtienen aguamiel y de otras especies textiles.

También se practica la ganadería en pequeña escala y sólo es para consumo doméstico; en los cuerpos de agua se cultivan varias especies de carpas, entre ellas, las conocidas como de Israel, las doradas y las plateadas, además trucha arco iris, bremas, acociles y charales (Secretaría de Pesca et al., 1994.)

Deterioro ambiental

En esta región, como en otras zonas del país, la vegetación forestal juega es de vital importancia en el ambiente al permitir la conservación del suelo, agua y recarga de acuíferos. Además de representar un recurso de múltiples usos, es un condensador de la humedad ambiental y amortigua la lluvia y el granizo, al evitar la erosión de los suelos. Sin embargo, las prácticas agrícolas inadecuadas y el pastoreo están causando serios problemas de erosión.

La parte de la subprovincia llanos y sierras de Querétaro e Hidalgo ha sido desprovista de su vegetación natural en casi 45 por ciento para dar paso a labores agrícolas y pecuarias. Diferentes tipos de matorrales ocupan una tercera parte de la región, los bosques, menos del 15 por ciento y el resto de la superficie está cubierto por pastizales. En muchas ocasiones el mal manejo y abandono de las tierras pueden producir cárcavas (forma resultante de erosión acelerada) como en la zona conocida como México Chiquito, cercana del poblado Chapa de Mota.

Esta destrucción del hábitat está causando, al mismo tiempo, la desaparición de varias especies de mamíferos. En las montañas de Acambay habitaron jaguares y pumas, pero ahora ya no existen (Romero Quiroz, 1992).

Áreas protegidas

Para conservar la flora y la fauna las autoridades han decretado áreas naturales para proteger algunos sitios que tienen características poco alteradas y que representan el patrimonio de generaciones futuras (cuadro 4). El parque estatal Oso Bueno es el de mayor extensión de la zona de estudio. El parque nacional El Ocotal, como su nombre lo indica, está dominado por ocotes, palabra náhuatl que se utilizaba para nombrar a esta especie de pino; su creación responde a la iniciativa de los ejidatarios de la zona para preservar el ambiente y desarrollarlo turísticamente. En el parque nacional Llano Canalejas y en el Chapa de Mota crecen bosques de encinos. El Valle del Mezquital únicamente cuenta con el parque nacional Tula, cuya función principal no es la protección de la diversidad biológica, sino la recreación (Flores Villela y Gerez, 1994.)

Actualmente se encuentra en estudio un área de 5 000 hectáreas de la sierra de La Goleta para decretarla parque estatal.

Cuadro 3. Áreas naturales protegidas del área de estudio

Comentarios finales

En este territorio ambientalmente se distinguen dos áreas, en las que las diferencias climáticas y edáficas dan por resultado distintos tipos de vegetación y de posibilidades de aprovechamiento forestal, agrícola y pecuario.

En la región que pertenece a la subprovincia de llanos y sierras de Querétaro e Hidalgo las características físicas y químicas del suelo y la escasa profundidad de éste, aunadas a lo accidentado del terreno, limitan el desarrollo de vegetación y el aprovechamiento de los recursos. En la zona que pertenece a la subprovincia de llanos y volcanes del Anáhuac las condiciones de aprovechamiento resultan más favorables. Sin embargo, las dos regiones se caracterizan por ser expulsoras de población, debido en gran medida a la escasa productividad agropecuaria y forestal y a la carencia de industrias.

Por otro lado, la poca información que existe sobre los aspectos ambientales de esta zona impide obtener mayores beneficios. Es necesario realizar estudios sobre el conocimiento y manejo de los recursos naturales del área para evitar el deterioro.

Agradecimientos

Al personal de la presidencia municipal de Jilotepec y de Probosque, así como al ingeniero Juan José Baca Reyes de IGECEM por ofrecernos apoyo documental sin restricciones, y a los revisores anónimos por las observaciones a este trabajo.

Bibliografía

Álvarez Arteaga, Gustavo, “Estudio de uso potencial del suelo de la localidad de San Miguel de la Victoria y sus alrededores, municipio de Jilotepec, Estado de México”, tesis de Licenciatura, México, UNAM, ENEP-I, 1993, 117 pp.

Álvarez, Ticul y Francisco de Lachica, Zoogeografía de los vertebrados de México, México, IPN, Sistemas Técnicos de Edición, S. A. de C. V., 1991, 65 pp.

Ballesteros, Víctor Manuel, “Hidalgo”, en Enciclopedia de México, México, Cía. Editora de Enciclopedias de México, S. A. de C. V., vol. II: 3886 – 3924, 1987.

Brambila, Rosa, La provincia tributaria de Jilotepec, Proyecto Archivo de Etnohistoria, México, INAH, 1995 (mecanoescrito).

Bravo, Helia, “Observaciones florísticas y geobotánicas en el Valle de Actopan”, en Anales del Instituto de Biología, 8, México, 1936, pp. 3 –82.

____________, “Observaciones florísticas y geobotánicas en el Valle del Mezquital, Hidalgo”, Anales del Instituto de Biología, 8, México, 1939, 3 – 82.

Bravo, Helia yLeia Scheinvar, El interesante mundo de las cactáceas México, fce, Conacyt, 1995, 233 pp.

Briones, Oscar, “Origen de los desiertos mexicanos”, en Ciencia 45 México, 1994, pp. 263-279.

Camacho Pulido, Juan Raúl, “Estudio del uso del bosque para extracción de leña, madera para construcción de casas y fabricación de herramientas en una comunidad otomí, San Andrés Timilpan, Estado de México”, tesis licenciatura, México, UNAM, ENEP, 1985, 320 pp.

Carrasco Pizana, Pedro, Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos del habla otomiana, México, Gobierno del Estado de México (Serie de Antropología Social), 1979, 225 pp. Edición facsimilar de 1950.

Cervantes, M. A. y A. M. Gutiérrez, “Cladóceros del Estado de México. Aportaciones sobre biología y sistemática”, tesis de licenciatura., México, UNAM, ENEP-I, 1996. (mecanoescrito)

Estrada Torres, Arturo y Regla María Aroche, “Acervo etnomicológico en tres localidades del municipio de Acambay, 1987, Estado de México”, Revista Mexicana de Micología, 3, México, 1987, pp. 109 – 131.

Flores Villela, Oscar y Patricia Gerez, Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y uso del suelo, México, CONABIO – UNAM, 1994, 439 pp.

Galinier, Jacques, N’yuhu. Les indiens otomis. Hiérarchie sociale et tradition dans le sud de La Huasteca. Etudes mesoamericaines, Serie II, Mission Arqueologique et Ethnologique Francaise au Mexique, 1979, 615 pp.

García, Enriqueta, Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen, México, Talleres de Offset Larios, 1981, 252 pp.

Gobierno del Estado de México, Parques naturales. Estado de México, México, Secretaría de Ecología, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (mecanoescrito).

González Quintero, Lauro, “Flora polínica y tipos de vegetación del Valle del Mezquital, Hidalgo,” tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 1967, 134 pp. (mecanoescrito).

____________, Tipos de vegetación del Valle del Mezquital, Hidalgo, México, INAH, Departamento de Prehistoria, 1968, 49 pp., más 2 mapas.

Gómez Enríquez, Hipólito y Óscar Mendoza Ángeles, “Ecología y agrosistemas en San Andrés Timilpan, municipio de Timilpan, Estado de México”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP- I, 1988, 392 pp.

Gómez Pompa, Arturo, Los recursos bióticos de México (Reflexiones), México, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Alhambra, 1985, 122 pp.

González Martínez, Federico y Salvador Rodríguez Zaragoza, “Estado actual de la vegetación de un área de bosque de encino – pino en Villa del Carbón, Estado de México”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-I, 1987, 75 pp.

Grimaldo, O. D., “Copépodos (Crustácea: Calaroida, Cyclopoida) en algunos cuerpos de agua temporales del Estado de México”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-I, 1996.

IGECEM, “Ortofotos de los municipios Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Jilotepec, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan y Villa del Carbón, estado de México”, 1997.

INEGI, XI censo de población y vivienda, México, 1990, 408 pp.

Isidro Morales, Gloria, “Los otomíes del Estado de México”, en Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. Región Centro. México, INI-SEDESOL, 1995, pp. 141-177.

Kirchhoff, Paul, “Los pueblos de la historia tolteca-chichimeca: sus migraciones y parentesco”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, IV, México, 1940 (1-2), pp. 77-104.

Litvak, Jaime, Mesoamérica, México, 7 pp. (mecanoescrito).

Mangas Ramírez, Ernesto, “Contribución al conocimiento de las diatomeas planctónicas del embalse La Goleta, Estado de México. Período febrero 1989 a enero 1990”, tesis de licenciatura, México, ENEP-I, 1990, 70 pp.

Moreno Suchil, Ignacio Arturo, “Contribución al conocimiento de las diatomeas planctónicas del embalse Danxho, Estado de México”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-I, 1994, 89 pp.

Probosque, “Segundo estudio dasonómico del Estado de México. Primera etapa 1985-1990”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-I, 1997, 392 pp.

Rangel, E. S., “Etnobotánica de los agaves del Valle del Mezquital, Hidalgo”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-Iztacala, 1987, 392 pp.

Romero Quiroz, J., Acambay. Fragmentos históricos, Instituto Mexiquense de Cultura, H. Ayuntamiento de la Municipalidad de Acambay, 1992, 142 pp.

Rubio, José, “Geografía botánica y climatológica, ” en Geografía económica del estado de Hidalgo, Secretaría de la Economía Nacional, México, 1939, pp- 145-248.

Ruiz Mondragón, Laura, Pueblos indígenas de México. Otomíes del Estado de México, Síntesis de versión original Gloria Isidro Mondragón, México, INI, 1994, 23 pp.

Rzedowski, Jerzy, Vegetación de México, México, Limusa, 1978, 432 pp.

Saldaña Fernández, María Cristina, Pueblos indígenas de México. Otomíes del Valle del Mezquital, síntesis de versión original de Héctor Vázquez Valdivia, México, SEDESOL/INI, 1994, 24 pp.

Secretaría de Pesca, INEGI, IGECEM y UAEM, Carta acuícola del Estado de México. 1: 500 000 y guía para su interpretación, México, 1994, 19 pp.

Semarnap, INE y CONABIO, Reservas de la biósfera y otras naturales protegidas de México, México, 1995, 160 pp.

Serranía Soto, Carmen, “Diversidad de rotíferos monoganatos en algunos sistemas acuáticos del Estado de México”, tesis de licenciatura, México, UNAM, ENEP-, 1996.

Tejero Diez, Daniel, “Pteridoflora del occidente del Estado de México (incluye diagnosis de géneros) “, tesis de Maestría, México, UNAM, ENEP-I, 1997, pp. (mecanoescrito).

Toledo, Víctor Manuel, México: Diversidad de culturas, México, Cemex, Agrupación Sierra Madre, A. C., 1995, 191 pp.

Vázquez Valdivia, Héctor, “Los otomíes del Valle del Mezquital, Hidalgo”, en Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. Región Centro, México, INI- SEDESOL, 1995, 181-213.