En épocas anteriores Jilotepec era objeto de múltiples y variadas menciones, así era señalado como asiento de un antiguo señorío otomí, como frontera con Aridoamérica y más tarde como uno de los puntos clave del camino tierra adentro de la ruta hacia las minas de Zacatecas. Este conjunto de características permitió que se constituyera como una unidad, que es posible reconocer todavía en el siglo XIX. Sin embargo, durante el siglo decimonónico encontramos cada vez menos menciones de Jilotepec. Ello puede tener varios significados, por un lado, porque se trata de una región difícil de abordar y que rebasa los modelos con los que se cuenta para explicarlo y, por otro, porque es una región donde los cambios son apenas perceptibles y por ello ha carecido de interés para explicar las transformaciones que tuvieron lugar en otras regiones del país. Lo anterior es precisamente lo que llama la antención de una región como Jilotepec y de la importancia que puede tener su estudio.

Como señalamos, en la mayoría de los trabajos sobre el Estado de México en el siglo XIX, curiosamente Jilotepec apenas se menciona o incluso está ausente frente a otras zonas que son resaltadas como expresión de las transformaciones y cambios de fines del XIX a partir del desarrollo agrícola o de la renovación de sus distritos mineros. Un ejemplo es Chalco que ha sido analizado como muestra de

…un paisaje que había permanecido durante siglos sin cambios y que pasó en el último tercio del siglo XIX por varios procesos: la introducción de los ferrocarriles, la construcción de diques y obras de irrigación en las haciendas, la apertura de dos grandes fábricas en la zona (la papelera de San Rafael y la textilera de Miraflores), la tala de bosques para formar nuevos asentamientos como los ranchos y la creación de compañías agrícolas que introdujeron nuevos cultivos y nuevas técnicas (Tortolero, 1994:626)

En este caso sí podemos hablar de una omisión de Jilotepec, ello nos condujo a plantearnos varias preguntas. ¿Podría considerarse que en esta zona no hubo cambios notables como los mencionados para otras regiones a finales del siglo XIX, de acuerdo a los modelos de análisis esperados para esos años? Es decir, según Vilar no se puede limitar a la lógica de que la dimensión temporal afecta por igual y al mismo tiempo a los espacios terrestres y a las masas humanas, ya que es necesario tomar en cuenta otros dos elementos; por un lado, las desigualdades del desarrollo según las regiones del globo y, por otro, a la multiplicidad de combinaciones entre los diversos tipos de tiempos: tiempo de lo económico (incluye lo demográfico); tiempo de lo social (engloba lo político), tiempo de lo mental (comprende hecho religioso o cualquier sustituto de lo religioso) ( Vilar,1992:21 y 32-33).

Entonces, ¿seria más correcto pensar que los cambios en esta zona se dieron hasta después del movimiento de 1910 y que como han planteado algunos autores, al no presentarse transformaciones en el paisaje, motivadas por la intensificación de una economía capitalista en la región que llevó aparejadas una creciente situación aflictiva para la mayoría campesina, la revolución tuvo menos impacto en otros distritos del Estado de México? (Tortolero, op.cit.). Además, ¿cuál sería la forma de funcionar de esta región y qué tipo de relaciones estableció con su entorno que le permitieron mantenerse “al margen”?

Ahora bien, la manera de analizarla también plantea una tercera interrogante, si tomamos en consideración los modelos de articulación regional mas comunes, la cual se dio alrededor de los centros mineros o en torno a los centros urbanos que algunos autores utilizaron para explicar la regionalización en México, el caso de Jilotepec no se corresponde. En este sentido cabría preguntarse si es pertinente utilizar a la región como unidad de análisis, y en ese caso más en el aspecto que ha dicho Van Young, es decir que “las regiones son hipótesis por demostrar y que cuando escribimos historia regional, estamos tratando de hacer justamente eso, antes de describir entidades previas” (Van Young, 1991: 101)

Para ello nos parece de gran utilidad lo que plantea Pérez Herrero al utilizar a la región como unidad de análisis. Primero, nos puede servir como marco para resolver las tensiones entre la generalización y la particularización y reconciliar la perspectiva micro con la macro. Segundo, ayuda a analizar los cambios en la estructura general regional por cortes cronológicos, donde una región es considerada como un ente vivo en permanente movimiento, constituida por un espacio no uniforme, sin frontera lineal precisa y con una estructura propia, ya sea polarizada, nodal, funcional o sistémica. Tercero, como un esfuerzo por entender su jerarquizaron interna y las evoluciones sucesivas de las distintas territorialidades y, por ultimo, tratar de encontrar la articulación de los espacios internos a través de la utilización de las circunscripciones municipales emplenado su territorialidad como unidad básica de análisis para la comprensión de la formación, evolución y tensiones de los grupos locales.

Ello conlleva a un análisis muy complejo, del cual solamente esbozaremos algunos de sus elementos.

Algunas cifras y signos

Un repaso a vuelo de pájaro acerca de Jilotepec a principios del siglo XIX nos muestra una unidad regional configurada desde la época colonial, expresión de una serie de continuidades tanto en el tipo de actividades como en los productos extraídos, e incluso en los canales comerciales ya establecidos. Al respecto tal vez habría que interrogarse sobre lo que Sack llama la territorialidad con el fin de observar si existe continuidad o si se dan cambios del sentido que adquiere o conserva el espacio, asi como en su uso.

Un esbozo del distrito de Jilotepec se describe como sigue: la agricultura en Jilotepec a principios del siglo XIX se encontraba en mal estado, se argumentaba que ello se debía al poco fomento agrícola durante la época colonial, al abandono o destrucción de las fincas por la guerra de Independencia; sin embargo, se seguía cultivando aunque sólo se reducía a los productos de primera necesidad como el maíz, trigo, frijol, alverjón, haba, papa, chile, algodón, caña y maguey. Otras actividades, si bien se mencionaban, estaban en decadencia, por ejemplo, subsistían a pesar de todo eran los tejidos de algodón, lana, jarcia, las minas de cal y el curtido de pieles (Memoria, 1825). Más tarde, en 1828, se señala el corte de maderas, pero de éste se dice que “se hace mal y con poca economía y previsión, lo que hace que montañas y planos enteros se vean ya desiertos de árboles”. (Memorias, 1828). Lo reducido de las actividades no obsta para dejar de apuntar la presencia de un movimiento comercial, de cierta importancia en el distrito, realizado a través de mulas de carga. Ello se puede corroborar con el interés expresado desde 1825 en la reparación del camino “de tierra adentro” de México a Querétaro, pasando por Cuautitlán y Arroyozarco. Entre 1830 y 1835 se repara el camino antes citado y se hace referencia a que en Jilotepec se realizan actividades de labrado de tabaco y en rama y de la producción de caña, además para esos años a Jilotepec se le consideraba como una plaza de la cual se recaudaban impuestos. De manera específica en 1849 se mencionan los productos que pagaban alcabalas: el aguardiente, el pulque y los tejidos de algodón. Dos años más tarde, Jilotepec tributaba a partir de los establecimientos industriales y giros mercantiles: 26 curtidurías; 4 herrerías; 1 carpintería; 82 casillas de pulque; 3 molinos de trigo y 8 corrales de cerdos y ganado, y como expresión de la actividad comercial 5 figones, 70 tendajones, 1 tienda de ropa, 1 fonda y 6 mesones y 1 011 mulas de carga y 442 burros de carga.

Para 1852 se cultivaba trigo, maíz, haba, alverjón, frijo, garbanzo, lenteja, hortalizas, chile, maguey y cebada, este último como alimento para el ganado. También se tejían frazadas, sabanillas, ixtle y jarcia; sombreros, petates y aventadores de palma, se elaboraba pulque, labraban madera y fabricaban loza ordinaria, además del beneficio de cal y el curtido de pieles. A la par de estas actividades, el distrito de Jilotepec era considerado como una importante plaza mercantil junto a una serie de obras materiales que podrían ser reflejo no sólo de la recuperación de sus actividades, sino también de cierta bonanza: en Aculco construyeron una calzada empedrada y un puente a la entrada principal; en Timilpan la apertura de un camino desde la loma de Natege hasta la cabecera. En otra fuente se reseñan para 1854, 21 tenerías en Jilotepec y un aserradero de maderas en Villa del Carbón.

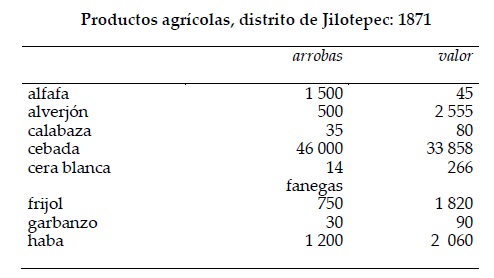

En 1871, por primera vez, se asignan valores a la producción del distrito, como han señalado algunos autores, corresponde a una recuperación de la agricultura en varias entidades, entre las que destaca el Estado de México.

También encontramos otras actividades como los tejidos de lana, elaborados en la única fábrica de la región, perteneciente a la haciend de Arroyozarco en Aculco, varios molinos de harina dicha hacienda de Arroyozarco y en la ranchería de Gunyo, en Polotitlán, y otro más en Soyanaquilpan.

Además de las mejoras materiales en Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota y Timilpan también se repararon caminos, se construyeron dos cementerios y varias presas.

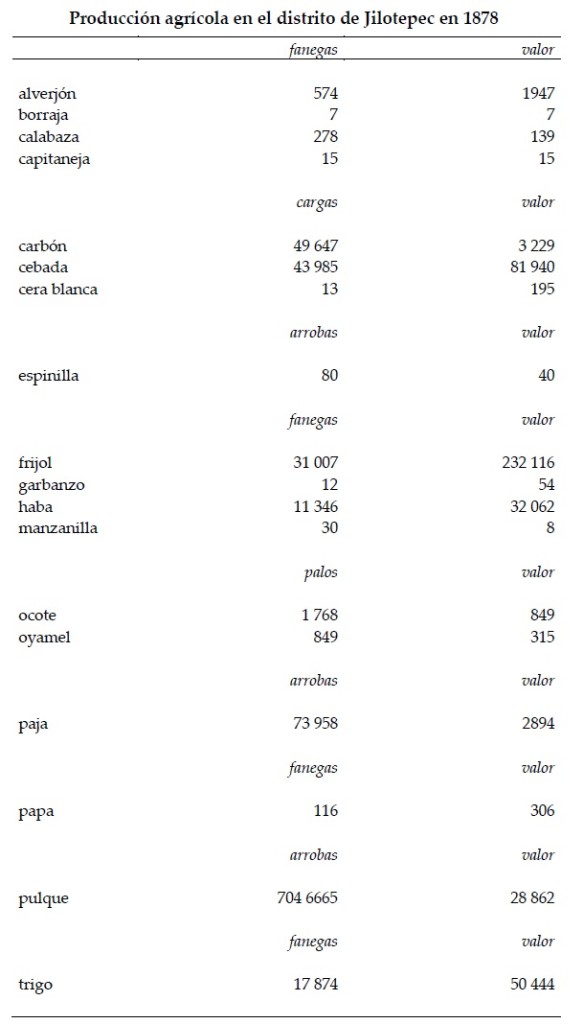

Las cifras destacan las actividades que anteriormente se realizaban, sin embargo cobran importancia a nivel comercial como es el caso del carbón y la leña, así como la “producción industrial” en Jilotepec compuesta por 110 000 piezas de alfarería con un valor de 988 y 200 castores del país (tela de lana suave).

Esta bonanza comercial se expresa en un mayor número de obras que le sirven de sustento, como por ejemplo el establecimiento de una línea de diligencias de Jilotepec a la ciudad de México y de varias obras hidráulicas: una presa de riego en Aculco, la introducción de agua potable en Polotitlán y de atarjeas en Timilpan para evitar inundaciones en la población, así como servicio hidráulico en fincas como la Cofradía Chica.

Con todo esto, a pesar de la discontinuidad y exigüidad de los datos, se puede afirmar que si bien existe continuidad en Jilotepec en tanto distrito -definido su territorio, política y administración- se observan al mismo tiempo cambios. Ya que muchos de los productos son los mismos y no se observa la introducción de nuevos, cierto es que existen modificaciones en el sentido que adquiere el espacio como en su uso, que podría expresarse en una intensificación en el uso de la tierra, que se refleja en un aumento importante en la producción, como se puede observar en cierta concentración de la propiedad territorial para estos años.

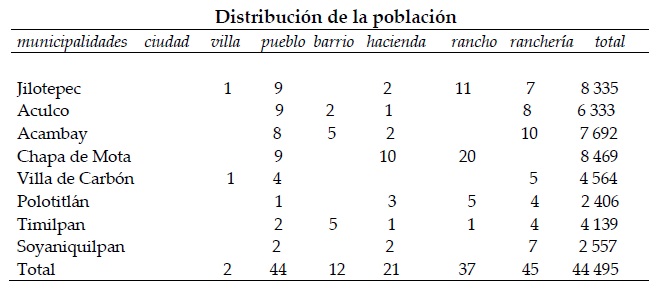

La población y su distribución

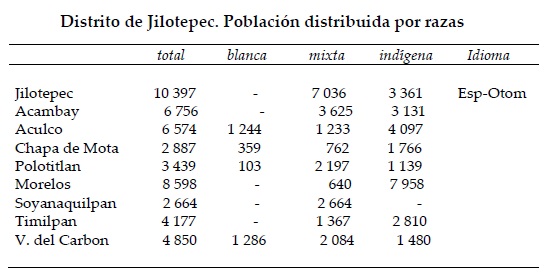

Ahora bien, ¿cuál es el tipo de población y como estaba organizada? Con base en el cuadro siguiente, la población en 1879 tenía una constitución étnica indígena bastante marcada: en Morelos representaba el 92% de la población; en Aculco, Timilpan y Villa del Carbón, 62%; Acambay 46%; Aculco y Polotitlán 33%; Jilotepec 32% y Soyanaquilpan, de acuerdo a los datos la población blanca era prácticamente inexistente y estaba en cambio concentrada en Aculco, Villa del Carbón, Chapa de Mota y Polotitlán.

Fuente: Memoria presentada a la H. legislatura del Estado de México por el C. Lic. Gobernador Constitucional Juan N. Mirafuentes en el segundo año de su administración, Toluca, Imprenta Instituto Literario, 1879.

Fuente: Memoria presentada a la H. legislatura del Estado de México por el C. Lic. Gobernador Constitucional Juan N. Mirafuentes en el segundo año de su administración, Toluca, Imprenta Instituto Literario, 1879.

Fuente: Memoria presentada a la H. legislatura del Estado de México por el C. Gobernador Constitucional del mismo, Mariano Riva Palacio, Toluca, Imprenta Instituto Literario, 1871.

Fuente: Memoria presentada a la H. legislatura del Estado de México por el C. Gobernador Constitucional del mismo, Mariano Riva Palacio, Toluca, Imprenta Instituto Literario, 1871.

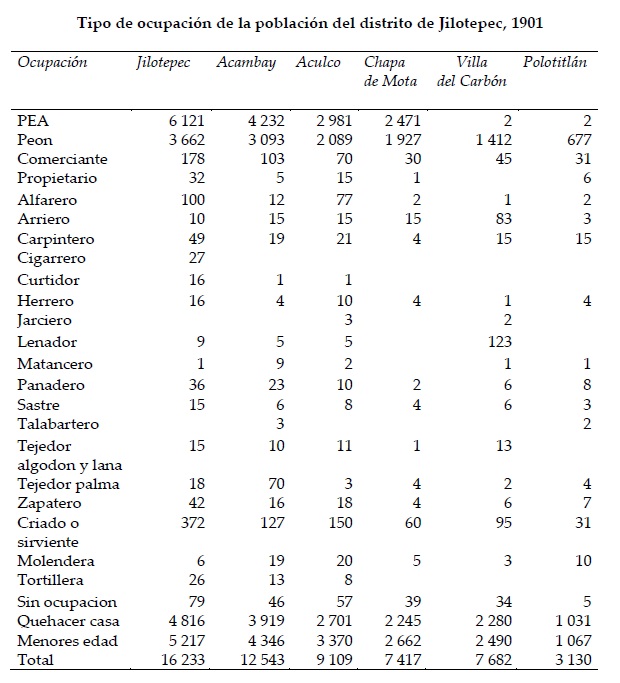

A principios de siglo existe mayor información sobre el tipo de ocupación de los habitantes, que en términos generales no presenta cambios notables, pero faltaría saber si para las diferentes ocupaciones, es decir en los procesos de transformación de las materias primas, del tipo de instrumentos y técnicas utilizadas, hubo cambios y de qué tipo y en qué medida afectaron estas actividades. O si por el contrario, las practicas no sufrieron modificaciones importantes como puede observarse en actividades del curtido de pieles y la fabricación de carbón vegetal; las ocupaciones que continuaron practicándose con las técnicas añejas se mencioan a continuación.

Fuente: Censo y división territorial del Estado de México, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1901.

Fuente: Censo y división territorial del Estado de México, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1901.

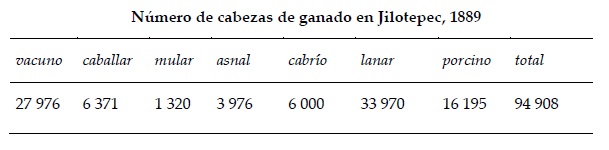

Del cuadro anterior se pueden desprender algunas observaciones. La actividad principal es la agricultura, pues en ella participa cerca del 70% de los habitantes; también destacan otros elementos. Por un lado, la consolidación de Jilotepec como plaza mercantil; las actividades de tipo artesanal como la alfarería, los tejidos de algodón, lana y paja, otras derivadas de excedentes del trigo y maíz: tortillerías, panaderías y molinos. Por último, dos viejas actividades que derivan del tipo de recursos con que cuenta la región y que aparentemente se recuperan a finales del siglo XIX como resultado de la demanda extrarregional: la extracción de carbón vegetal y las curtidurías combinadas con la posible recuperación de la cría del ganado, como lo muestran las siguientes cifras, es decir un total de 95 808 cabezas de ganado, de un total en el estado de 811 793 en el Estado de México:

Fuente: Velasco, Alfonso Luis, Geografía y estadística del Estado de México, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México.

Fuente: Velasco, Alfonso Luis, Geografía y estadística del Estado de México, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México.

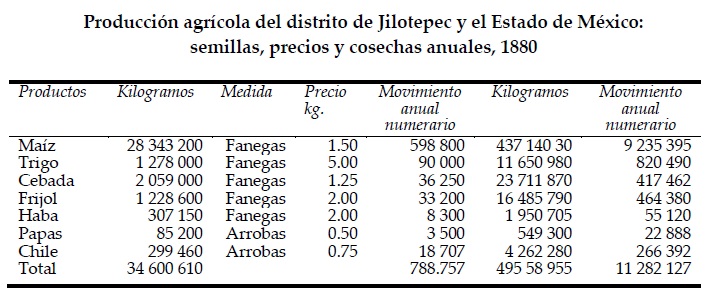

Fuente: Emiliano Busto, Estadística de la República Mexicana, t.1, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1888.

Fuente: Emiliano Busto, Estadística de la República Mexicana, t.1, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1888.

El espacio físico

De acuerdo con datos extraídos de distintos documentos de la época, como memorias y anuarios durante el porfiriato, la extensión territorial del Estado de México tuvo pocas variantes de 1897 hasta 1910, de 20 920.4 a 20 685.8 km2. En el caso del distrito de Jilotepec la variación se tradujo en una pérdida del 30% de su extensión de acuerdo a las cifras siguientes: 1897-1900, 296 280; 1901-1903, 218 230 y 1904-1910, 202 775, de la cual no tenemos ninguna respuesta acerca de las causas de su pérdida y efectos, habría que indagar en posibles litigios de linderos y límites de propiedades con Hidalgo y Querétaro.

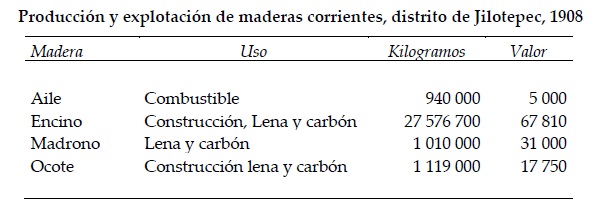

Ahora bien, pero ¿dónde se realizaban las actividades? Siguiendo a Rivera Cambas, existe correspondencia con los datos aportados por las memorias, pero agrega nuevos elementos. En primer termino se refiere a varias de las municipalidades como “tierra de otomites”. Así Jilotepec es descrito como un lugar donde hay haciendas de labor y cría de ganado, que producen maíz, trigo y otras semillas, frutas, ganado mayor y menor “en que comercian la gran cantidad de indígenas”. Abundan los bosques de encino, madroño, ocote y oyamel. “Los vecinos sacan sus recursos principalmente de las tenerías y de algunos telares en que tejen sarapes”. Jilotepec comprende varios pueblos principales: Acambay con otras poblaciones pequeñas y Soyanaquilpan sobre el camino nacional del interior; además de Chapa de Mota. Aculco, también de otomites, está en la ladera rodeado de fértiles vegas que por espacio de 8 leguas se siembra trigo y maíz, tierra en que se crían con abundancia los pájaros, las codornices y el ganado menor. (Rivera Cambas, 1972)

Para 1908, la descripción del distrito de Jilotepec es la siguiente: las industrias de los habitantes son la agricultura, corte de maderas, cría de ganado, fabricación de gas, brea, harinas, carbón, pulque, manufacturas de jarcia, hilados y tejidos de algodón y de lana. Atraviesa el territorio del distrito el Ferrocarril Central, con una extensión de 24 km (la extensión superficial del distrito es de 1 093 km2). Comienza en Piedras Negras y termina en Venta Hermosa, tocando a su paso en San Sebastián, Las Mojoneras y Polotitlán, donde hay una estación.

Se mencionan como municipalidades a Jilotepec, Acambay, Chapa de Mota, San Bartolomé Morelos, Villa del Carbón, Polotitlán, Soyanaquilpan y Timilpan, de las cuales se hace una suscinta descripción geográfica y de sus principales recursos y productos.

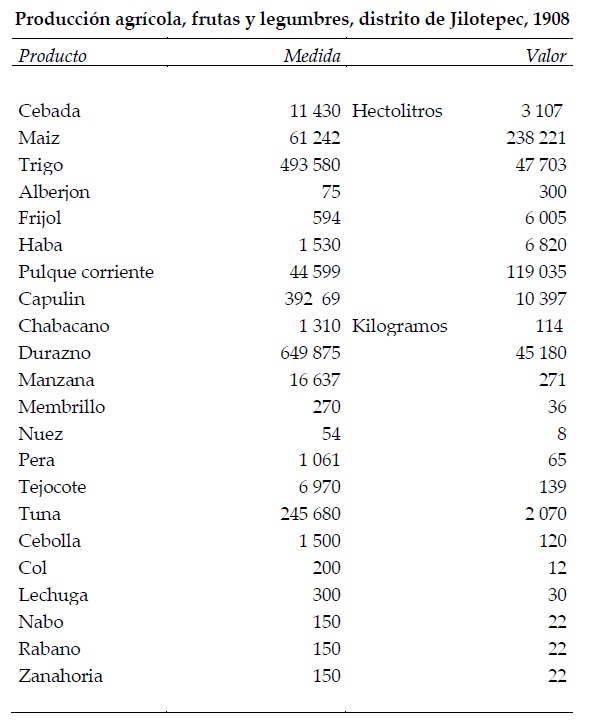

Fuente: Concentracion de los datos estadísticos del Estado de México, 1908

Fuente: Concentracion de los datos estadísticos del Estado de México, 1908

Fuente: Concentración de los datos estadísticos del Estado de México, 1908.

Fuente: Concentración de los datos estadísticos del Estado de México, 1908.

En 1908 encontramos como instalaciones industriales tres fábricas de ladrillo y teja, establecidas en 1880, 1885 y 1900, respectivamente, cuyos productos se consumen en Jilotepec. Una fábrica de cigarros que data de 1890, también para consumo interno. En Aculco aparecen dos empresas de harina fundadas en 1862 y 1908 para consumo del distrito y otra de camballes de 1905.

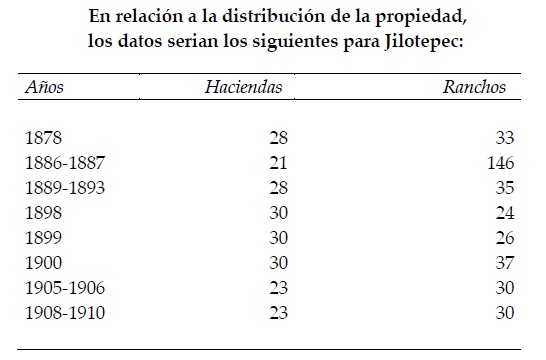

Como señala García Luna, salvo los años de 1886-1887 que están muy disparados, en general no se observan cambios notables, al respecto habría que indagar sin embargo en la extensión de las propiedades y las posibles modificaciones que pudieran haber tenido en estos años.

En 1893, estos ranchos y haciendas presentaban algunas características, según datos de García Luna (idem.): de los 35 ranchos, 22 tenían entre 0 y 500 ha y 13 de 500 a 1 000; de 28 haciendas, 23 poseían de 1 001 a 5000 ha, 3 de 5 001 a 10 000 y 2 de 10 001 a 50 000.

Si tomamos en consideración la extensión territorial del distrito de Jilotepec que para ese año era de 296 280 ha, las haciendas ocupaban el 113 001 ha, es decir el 37% de la extensión total del distrito, que si bien es mayor al de Tenango, Texcoco y Tlalnepantla, no alcanza los porcentajes de Chalco con 73%, de Ixtlahuaca, 65%, Lerma, 63% y Otumba, 61%.

Además, si consideramos otros elementos como el volumen de la producción agrícola, entonces las haciendas de Jilotepec fueron clasificadas como producción media y baja; en el primer caso, Toto tenía una extensión de 1806 ha y con una producción de 500 cargas de maíz y 60 de cebada, y Cofradía, de productividad baja con extensión de 6 170 ha, producía 50 cargas de maíz y 40 de cebada. Algunos autores han concluido que ello se debe a que los hacendados desconocían los nuevos medios de comunicación -como el ferrocarril-, y por lo mismo no realizaban el mantenimiento a losde instrumentos de trabajo tradicionales. Habría que preguntarse si el conjunto del volumen de la producción solamente provenía de las haciendas y de los ranchos y, en el caso de Jilotepec, si comparamos cifras existe un aumento considerable en la producción de ciertos granos que correspondería a otras formas de propiedad de la tierra por un lado, pero también a la utilización de otros medios de comunicación.

A manera de epílogo

El conjunto de cifras y datos con los que contamos, si bien no nos permiten llegar a una conclusión, al menos sí nos proporcionan algunos elementos de una historia que está por hacerse, pero sin que pueda considerarse como singular; hasta el momento no podemos equipararla con otras historias regionales. De ahí que cuando hablamos de Jilotepec como una región estamos refiriéndonos a una hipótesis por demostrar.

Bibliografía

Busto, Emiliano, Estadística de la República Mexicana, t.1, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1880.

Censo y División Territorial del Estado de México, México. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1901.

Dictamen de la Comision de Análisis de las Memorias que en los años 1826 y 1827 presentó el ciudadano exgobernador Melchor Muzquiz al Primero y Segundo Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Mexico.

García Luna, Margarita, Haciendas porfiristas en el Estado de México, México, UAEM, 1981.

Gobierno del estado de Mexico, Concentracion de los datos estadisticos del Estado de Mexico, 1908, México, Talleres de la Escuela de Artes y Oficios, 1909.

Linares, Antonio, “Cuadro sinóptico del Estado de México”, Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, t.I, núms. 1-2, 1873.

Memoria en que el Gobierno del Estado Libre de Mexico da cuenta de los ramos de su administracion al Congresodel mismo Estado a consecuencia de su decreto de 16 de diciembre de 1825, Mexico, Imprenta a cargo de Rivera, 1826.

Memoria de los ramos que son cargo del Gobierno del Estado Libre y soberano de Mexico leida en el Congreso Constituyente, 6 de marzo de 1827.

Memoria de Hacienda, Justicia y Negocios Eclesiasticos que el Secretario de gobierno presenta al Gobernador del Estado de Mexico y que leyó al Congreso, 4 y 5 de abril 1835.

Memoria en que el Secretario del ramo de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Mexico da cuenta al Congreso Constitucional de todos los ramos a su cargo en el año de 1848, Toluca, Tipografía J. Quijano, 1849.

Memoria de la Secretaria de Relaciones y Guerra del Gobierno del Estado de Mexico leída por el Secretario del Ramo, Toluca, Tipografía J. Quijano, 29-31 de marzo, 1852.

Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio presenta al Congreso de la Union, México, Imprenta del Gobierno,1868.

Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado de Mexico por el Gobernador Constitucional Mariano Riva Palacio, Toluca, Tipografía Instituto Literario, 1872.

Memoria presentada a la H. Legislatura del Estado de México por el C. Lic. Gobernador Constitucional Juan N. Mirafuentes en el segundo año de su administración, Toluca, Imprenta Instituto Literario,1879.

Rivera Cambas, Manuel, Viaje a través del Estado de México (1880-1883), México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1972.

Tortolero Villaseñor, Alejandro, “Espacio, población y tecnología: la modernización en las haciendas de Chalco durante el siglo XIX”, en Historia Mexicana, XLIII, 4, 1994, pp.601-631.

Van Young, Eric, “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas teóricas”, en Pedro Pérez Herrero (comp.) Región e historia en México (1700-1850). Métodos de análisis regional, México, Instituto Mora/UAM, 1991, pp.99-122.

Vilar, Pierre, Pensar la historia, Selección de Norma de los Ríos, México, Instituto Mora, 1992.

Sobre la autora

Rebeca de Gortari Rabiela

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.