Paul Hersch-Martínez

Proyecto “Actores Sociales de la Flora Medicinal en México”

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Lilián González Chávez

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El método de la ciencia debe adaptarse a su objeto…

Dilthey

Aquellos que creen que la ciencia es éticamente neutral confunden

los hallazgos de la ciencia, que lo son,

con la actividad de la ciencia, que no lo es…

Bronowski

Antecedentes y contexto

La planta, en calidad de recurso para la salud, se encuentra adscrita en América Latina a las estrategias de sobrevivencia de los conjuntos sociales subalternos. El reconocimiento de tal adscripción nos permite entender la vinculación potencial del quehacer etnobotánico con otras disciplinas y actividades relacionadas directamente con la necesidad de sobrevivencia de determinados sectores de la población. A continuación planteamos la posibilidad de que el eje de interés académico sea combinado operativamente con el eje de interés comunitario, entendiendo que en el proceso mismo de investigación es posible revertir la falta de reciprocidad entre investigador-academia e informante-comunidad.

Uno de los rasgos de malestar inherentes a la modernidad descritos por Taylor (1994) es el del dominio creciente de la racionalidad instrumental sobre la racionalidad dialógica en nuestra vida cotidiana. Si bien este fenómeno es evidente en las sociedades industrializadas, en nuestros países en vías de subdesarrollo el proceso de “occidentalización del mundo” (Latouche, 1992), de creciente urbanización y desarrollo tecnológico en las comunicaciones hace pensar que ese dominio de la racionalidad instrumental sobre la dialógica no es ya algo exótico en los países del “Sur”. Este dominio de la racionalidad instrumental opera en diversos órdenes de la vida social, incluida la actividad científica.

La etnobotánica no ha sido ajena a este proceso en su evolución, desde que fuera propuesta por Harshberger (1896), precisamente en la época de auge de los imperios coloniales que presidió la consolidación de la antropología como disciplina sistemática de análisis. Hace cien años la etnobotánica era, de acuerdo con quien propuso el término, “el estudio de las plantas utilizadas por la gente primitiva y aborigen”. Veinte años después, Robbins y colaboradores ampliarían el término de manera que incluyese la investigación y evaluación del conocimiento de todas las facetas de la vida entre las sociedades primitivas y de los efectos que ejercía el ambiente vegetal en las costumbres, creencias e historia de esos pueblos tribales. Para 1941, Jones redefinió a la etnobotánica como el estudio de las interrelaciones entre el hombre primitivo y las plantas. Esta especificación sería luego afinada por Schultes (1967) al extraer el calificativo de “primitivos” de la definición, expandiendo su cometido al estudio de las relaciones entre el hombre y su ambiente vegetal. Ford pasaría a su vez en 1980 a formular la etnobotánica como “la totalidad de la gente con las plantas en una cultura y la interacción directa de la gente con esas plantas” (Plotkin, 1991: 55).

Se trata de definiciones todas generadas en países industriales y desarrollados del hoy denominado “Norte”, que reflejan bien un proceso evolutivo en el cual se ha tenido que matizar el uso de la tajante distinción entre “civilizados y primitivos”, aun cuando siga operativa para muchos en más de un sentido.

De acuerdo con Ford (1980), la etnobotánica constituye hoy una subdisciplina de la botánica económica que hace énfasis en los usos de las plantas y en su potencial de incorporación a otra cultura, usualmente occidental, donde la gente tiene contacto indirecto con las plantas a través de sus subproductos (ibidem: 55-56). Así, Ford esboza una etnobotánica de vocación netamente instrumental y con un claro estatuto de subordinación a la botánica económica. Si bien tal subordinación no opera en México porque la economía botánica no es una disciplina ni una categoría referencial relevante en nuestro país, sin embargo ello no nos impide explorar qué elementos de la etnobotánica pueden apuntar a un enfoque instrumental y qué otros pueden permitirnos impulsar una etnobotánica de corte dialógico.

Tanto la antropología como la gama de disciplinas que tienen por raíz el vocablo “etno”, como etnobotánica, etnomedicina o etnoecología, tienen como referente necesario la evolución sufrida por la naturaleza, la sociedad y la economía mundial desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Esta definición resulta significativa tanto de la evolución en la concepción que ha operado la etnobotánica desde y para los países centrales, como de la herencia persistente del origen colonial de la disciplina a pesar de las modificaciones referidas, evidente en su giro instrumental y unidireccional.

La adscripción de la etnobotánica a la botánica económica planteada por Ford sintetiza la naturalización de la disciplina e incluso invita veladamente a cosificar a los informantes al orientar el saber y los recursos de unos a favor de la economía de otros. El problema es la reproducción eventual de ese enfoque entre nosotros, en el marco de un ejercicio académico que no puede sustraerse fácilmente de la hegemonía científica y tecnológica del “Norte”, y de las contradicciones de clase y cultura propias de nuestra sociedad que incluso reproduce en su práctica. En un extremo de la gama de enfoques posibles se habla mecánica de la relación “hombre-planta”, pero la atención está puesta en catalogar el componente botánico de esa relación1 y el estudio resulta etnobotánico… simplemente porque hay hombres y/o mujeres que hacen uso de esa planta.

Dicha perspectiva unidireccional e instrumental ha sido cuestionada con fundamento en nuestro medio por autores como Hernández Xolocotzi, Barrera, Caballero, Gispert y Martínez Alfaro. Actualmente la etnobotánica mexicana está conformando su propia identidad, ajena a la botánica económica como fuese ideada desde los países desarrollados. Esta identidad, generada a partir de estudios analíticos y comparativos, trasciende el nivel meramente descriptivo, buscando soluciones entre el investigador y el grupo investigado, contextualizándose socioculturalmente y planteándose la necesidad de que el etnobotánico abandone la calidad de espectador para asumirse como actor central en las políticas sobre el manejo de los recursos naturales (Martínez Alfaro, 1994; Casas et al., 1994).

Como referentes para una etnobotánica dialógica en nuestro país tenemos propuestas metodológicas concretas, entre las cuales se mencionan las generadas por Baytelman (1980), Toledo (1982), Gispert (1979), Aguilar (1994) y Estrada (1985), tendientes a transformar en diversos aspectos la carencia de reciprocidad en el proceso de extracción de datos etnobotánicos al que aludimos.

Así pues, Baytelman planteaba la conformación de una instancia permanente, el Jardín Etnobotánico, como fuente de información y recursos dirigida no sólo al ámbito académico sino también a terapeutas, amas de casa y población abierta, integrando potencialmente las funciones de investigación, conservación y difusión.

Toledo, luego de trabajos realizados en la zona purépecha de Michoacán, ha subrayado la necesidad de no reducir el sentido de la etnobotánica a una mera devolución de conocimientos, planteando la pertinencia de ligar a la etnobotánica y en general a la etnobiología en un proyecto nacional alternativo, donde la ciencia se coloque en función de un amplio proceso de lucha popular y democrática.

Gispert y colaboradores han señalado la trascendencia de la relación entre investigadores e informantes en su medio comunitario, y la necesidad de desarrollar cualitativamente procedimientos como las entrevistas, cuya orientación y transcripción íntegra permite una progresiva profundización y articulación de las líneas temáticas que surgen en el proceso mismo de indagación en campo.

Aguilar a su vez ha propuesto a organizaciones no gubernamentales que realizan trabajo con promotores de salud interesados en las plantas medicinales; la utilización del llamado “cuaderno miniherbario” como recurso para facilitar el manejo de colecciones y difundir la información etnobotánica, así como la realización de caminatas botánicas con grupos comunitarios como estrategia de participación y motivación. Ambos procedimientos han resultado fundamentales en la propuesta que se plantea más adelante.

Estrada, por su parte ha definido y aplicado lo que llama “flujo bilateral de información” y “entrevista-compra”, procedimientos cuyo objetivo es el de facilitar la obtención de datos al investigador en una relación más equilibrada.

Estos planteamientos, entre otros muchos, expresan la necesidad de estrategias técnico-metodológicas fincadas en la reciprocidad entre academia-investigador y comunidad-informante, las cuales formen parte de una política general de investigación en nuestro país.

Investigación participativa

Desde las diversas ciencias sociales han surgido esfuerzos por involucrar a los sujetos de investigación en el análisis de su propia realidad, por establecer relaciones dialógicas que permitan profundizar la comprensión de los problemas reales y por vincular la acción con la socialización de la información (De Schutter y Yopo, 1982). Estos esfuerzos han dado paso al desarrollo de diversas propuestas metodológicas desarrolladas en América Latina como las de “investigación temática”, “investigación-acción” e Investigación participativa”, recogiendo la preocupación tanto por el sentido de la educación y capacitación para adultos, como por la inserción y sentido de la ciencia (De Schutter, 1981; Freire, 1982; Yopo, 1982; Hall, 1982; Fals Borda, 1981 y 1990). Es en este contexto que se inscribe la etnobotánica como un espacio favorable para la aplicación de algunos elementos de las propuestas de investigación participativa.

Un espacio privilegiado de participación social es precisamente aquel que tiene que ver con los recursos de la población misma, con respecto a los cuales esa población tiene algo esencial que decir. En el campo de la etnobotánica importa la voz de esa población. La voz es donde se sintetiza su vida y su práctica, silenciada sin embargo sistemáticamente en el concierto actual de los poderes sociales.

Cuando por un cometido analítico se desvincula el saber de la población acerca de su recurso, del sujeto concreto que lo porta, se convierte a éste en un objeto informante. Ese saber será descifrado y recodificado en el proceso de apropiación e interpretación de datos que forma parte de la construcción de la realidad (Berger y Luckmann, 1983) realizada por el mundo académico. Tal reducción implica no sólo la prescindencia del mundo de creencias e intuiciones del informante (Villoro, 1982; Toledo, 1992) sino eventualmente la presidencia de él en tanto que es sujeto. Esta dinámica interpretativa ha rendido frutos incuestionables en el desarrollo científico y tecnológico; pero ante las consecuencias que sí resultan bastante cuestionables en la instrumentación que se ha dado a este desarrollo, como son la afectación creciente del entorno natural y la distribución desequilibrada de los recursos tecnológicos en la población, es necesario pensar en nuevas alternativas de acercamiento al saber de la población, que la involucren como actor mismo en el análisis de su realidad y que se ubiquen de modo realista entre las posiciones mecánicas que tienden tanto a descalificarlo como a idealizarlo.2

En síntesis, las diversas etnodisciplinas de hoy no sólo resulta imprescindible la voz sino también la reflexión y la acción de los nativos-informantes. Esto implica la superación por lo menos parcial de estas categorías coloniales que nos refieren a una ciencia cuyos agentes rara vez han sido nativos o informantes en términos de pertenencia a las comunidades que son la fuente de información y de aporte a las mismas. Se trata, en los términos de Gadamer, de generar condiciones apropiadas para la “fusión de horizonte”, entendida ésta como la comunicación de tradiciones distintas que caracteriza todo acto de comprensión y a través de la cual se revelan el significado y la verdad (Ulin, 1990; Gadamer, 1991).

Las etnodisciplinas se mantienen al dar su lugar, de manera deliberada y sistemática, a la voz de la población: se nutren al darle voz no de manera atomizada, anecdótica y contingente, sino permitiendo que esa voz encuentre respuesta en un espacio y un proceso social.

Sin embargo, evidentemente es más fácil articular un discurso crítico que concretar alternativas viables. La investigación participativa no es una panacea ni está exenta de problemas; éstos provienen principalmente de las dificultades inherentes al empleo del diálogo en el análisis y la interpretación de la información y también de sus implicaciones políticas (De Schutter y Yopo, 1982).

Vinculación de la etnobotánica medicinal con procesos de participación social

La preocupación por vincular el quehacer etnobotánico, en particular el medicinal con procedimientos participativos, se ha concretado en diversos esfuerzos en otros países latinoamericanos; tal es el caso de los trabajos de Roersch y Van Der Hoogte en el Centro de Medicina Andina de Perú (1988), o los llevados a cabo en Bolivia tanto en los Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas como por Zalles y De Lucca (1991).

En la práctica es necesario reconocer la existencia de varios niveles y matices de participación, puesto que la investigación participativa no surge abruptamente ni en todo su potencial, ni obedece en exclusiva al desempeño del investigador. Los diferentes niveles de participación de los sectores populares en el diseño y ejecución de este tipo de proyectos han sido destacados por Rubín de Celis (1988):

a) Participación a partir de la devolución de la información.

b) Participación a partir de la recolección de datos.

c) Participación en todo el proceso sobre un tema propuesto por el científico.

d) Participación en todo el proceso sobre un tema propuesto por el mismo grupo.

e) Participación en la investigación a partir de la acción educativa.

En estos niveles de participación hay que añadir también la necesidad de discernir entre el papel participativo de la población en el proceso de investigación y el papel participativo de la investigación misma en relación con los procesos organizativos de la población (Rodríguez Brandao, 1983); de igual forma es pertinente hacer énfasis en la investigación como medio. Una investigación participativa puede serlo no sólo por el hecho de que en ella participe en mayor o menor grado la población, sino porque la investigación como tal se adscriba a un proceso amplio organizativo de la población misma. Esta segunda posibilidad enriquece también al trabajo etnobotánico, al brindarle un canal aplicativo en la figura de los procesos locales y regionales de participación social.

Método

Es a nivel de la instrumentación de proyectos de investigación concretos que la definición de una etnobotánica construida a partir de la necesidad de las comunidades humanas vinculadas a la flora adquiere un estatuto real. En el contexto de investigación participativa antes mencionado, el método de trabajo refiere a la aplicación de procedimientos dialógicos entre los participantes, donde los actores sociales emerjan naturalmente en el escenario de sus propios procesos locales de reproducción social, dando pie a su expresión en el marco de sus propias reglas comunicativas.

Grupo focal

En la investigación se trabaja con grupos focales como unidades operativas, conformados por amas de casa, terapeutas, recolectores, o campesinos y campesinas aglutinados en relación a un problema concreto que involucre en mayor o menor grado, tácita o expresamente, su entorno vegetal.

Los grupos focales se erigen en el seno de procesos organizativos de campesinos y colonos, tanto en área rural como semiurbana; para ello se requiere la articulación del investigador con diversos profesionales y sectores incluyendo, por supuesto, a los actores sociales y a las instancias de organización colectiva que se desarrollan en la zona.

Tomando como eje a dichos grupos, y sobre la base de reuniones periódicas, se aplican tres procedimientos técnicos que coadyuvan a vincular el trabajo etnobotánico con los procesos organizativos y le brindan una proyección educativa simultánea: las caminatas botánicas, el cuaderno miniherbario y las sesiones fotográficas conjuntas, se describen a continuación.

Procedimientos técnicos

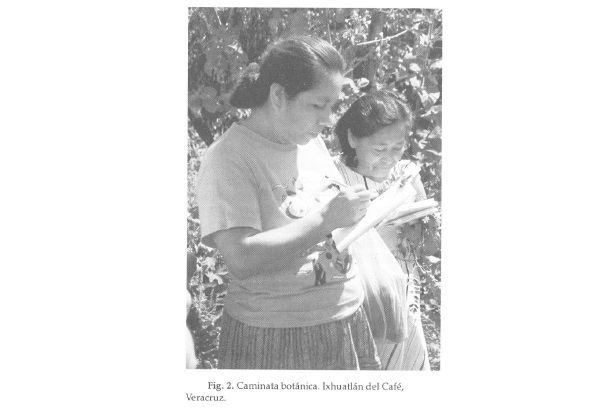

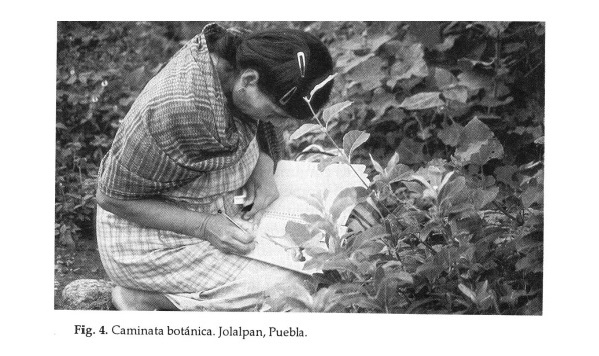

Caminata botánica

La caminata botánica en el contexto de esta propuesta es un recorrido que realizan los miembros de una comunidad: campesinos, amas de casa y terapeutas tradicionales de los alrededores de la localidad a invitación abierta de cualquier instancia organizativa con presencia en la zona, con el fin de conocer y reconocer las plantas medicinales del área. Durante el recorrido se toma como punto de partida el conocimiento y la experiencia de los participantes. Así, cuando un integrante del grupo reconoce cierta planta como útil, los asistentes se detienen, lo escuchan y comentan sus observaciones en grupo, de manera que la horizontalidad del diálogo permite el aprendizaje a partir del saber de los presentes.

Durante la jornada una persona funge como facilitador del diálogo, ésta pregunta al grupo si existe más información sobre la planta en cuestión, incluyendo otros nombres, usos, modalidades de preparación, partes de la planta utilizada, si se la comercializa y si presenta usos no medicinales o alimentarios. El papel del facilitador es precisamente orientar y guiar el diálogo para obtener la mayor información posible, incentivar con preguntas y dar la palabra a las diferentes personas que se muestran interesadas en intervenir.

Mediante el recorrido, los participantes realizan un ejercicio compartido que posibilita el intercambio y apropiación del saber de otros. Es así un ejercicio educativo y de indagación.

Cuaderno miniherbario

Este recurso consiste en un simple cuaderno en el cual los participantes, durante la “caminata botánica”, van anotando la información vertida; al mismo tiempo recogen un ejemplar pequeño o una parte de la planta, por ejemplo las hojas con flor, las pegan a su cuaderno y junto consignan sus observaciones acerca de la misma. Los participantes analfabetas sólo integran el ejemplar de la planta a su cuaderno.

El cuaderno miniherbario constituye no sólo un medio de registro e identificación, sino de estudio y divulgación de los propios recursos vegetales. Es fundamental el hecho de que este recurso pueda ser estudiado por un taxónomo botánico o por algún otro profesionista, pero quien lo detenta es un integrante de la comunidad. También es significativo que una medida tan simple de socialización haya sido tan pocas veces puesta en manos de los portadores de las culturas subalternas.

Se pretende que, sin ser este pequeño cuaderno una suplencia de la colecta para herbarios formales, constituya como el herbario del promotor, como un recurso complementario de conocimiento y enseñanza, el cual recoja la información local que su detentor u otros aportan, como curanderos o recolectores que comercializan algunas especies, pero además consigne, de manera sencilla y en sesiones posteriores, la información aportada por el medio académico, pues toque existen especies localmente conocidas para determinados usos o ninguno, que han sido evaluadas científicamente en otros ámbitos, resultando avaladas para aplicaciones insospechadas en la zona, o bien, como sucede con frecuencia, corroboradas en su uso local.

No menos relevante resulta la función de validación cultural inherente a la elaboración del cuaderno, pues de acuerdo a lo expresado explícitamente por los participantes, constituye una reafirmación del valor del propio saber.

Sesiones fotográficas conjuntas

Durante las caminatas y en otros momentos se obtienen diapositivas de los ejemplares vivos. A partir de estas imágenes se realizan sesiones fotográficas conjuntas, abiertas a la comunidad. Estas sesiones enriquecen y complementan de diversas maneras la información vertida en las caminatas. Como técnica, sin embargo, la sesión fotográfica conjunta ofrece una limitante, puesto que en ocasiones los integrantes de la comunidad, a pesar de la ubicuidad de la televisión en muchas comunidades, no están habituados a ver su flora en imágenes unidimensionales, y aun cuando conocen la planta en vivo, no forzosamente la identifican en la fotografía; por ello, esta técnica es únicamente complementaria a las dos anteriores.

Las sesiones fotográficas conjuntas permiten compartir resultados y conjugar en un mismo momento y espacio, imágenes proyectadas que estimulan un flujo dinámico de información. De esta manera posibilita mediante un evento atractivo la participación, inclusive de menores, ancianos y otros campesinos que no hubiesen participado en las caminatas botánicas.

La información recabada en la propuesta técnica a partir de caminatas, cuadernos y proyecciones, una vez sistematizada por el equipo externo de investigación, se somete a discusión en un segundo tiempo con los propios grupos focales y con un doble propósito: a) aprobar, corregir o completar los datos y b) dilucidar las implicaciones que esa información supone al proceso organizativo y a los problemas inmediatos del grupo relacionados con los resultados.

Aplicación y casos concretos

En el desarrollo operativo de esta propuesta, la investigación etnobotánica se llevó a cabo en el contexto de programas centrados a los problemas comunes de salud de la población. El estudio de los recursos naturales se ha supeditado, en estos casos, al abordaje de una situación asistencial y sanitaria concreta, con énfasis en el uso medicinal y alimentario de las especies. Este nexo con un programa de salud no es sin embargo un requerimiento para aplicar procedimientos participativos de investigación. No pertenecen éstos en exclusiva -ni la problemática concreta de la población que hace uso de los recursos- al ámbito de lo sanitario: lo relevante es ubicar con quién y para quién se realiza el análisis de los recursos naturales y su manejo.

Los actores sociales que constituyen el punto de anclaje de esta propuesta en particular, han sido fundamentalmente los promotores de salud de la comunidad y la Comisión de Salud perteneciente a una organización regional campesina, integrada básicamente por mujeres. Esta composición constituye un reflejo del rol de la mujer como encargada de la salud al interior del ámbito familiar. Por lo mismo, sin soslayar la trascendencia de los terapeutas tradicionales y/o populares como informantes en este tipo de flora, consideramos particularmente relevantes los estudios etnobotánicos realizados con las mujeres que se ocupan de la salud en el ámbito doméstico, por ser ellas las responsables del verdadero “primer nivel de atención” a la salud. La figura central del promotor de salud, como principal actor social, complementa y enriquece a la figura tradicional del Informante”; parafraseando a Gramsci, cuando dice que todo ser humano es un intelectual, tenemos que todo participante, sea externo en calidad de agente facilitador, asesor o académico, sea promotor de salud, terapeuta, ama de casa, curioso, curandero o militante, todos son “informantes”: tal calidad compartida implica en realidad un flujo multilateral de información.

En términos generales, la aplicación de esta propuesta se ha llevado a cabo en colonias populares al sur del Distrito Federal y de Cuernavaca, así como en zonas rurales en Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero, y en El Salvador.

1. Registro y análisis de la flora medicinal y alimentaria

La sistematización de información sobre plantas medicinales se ha llevado a cabo de manera más intensiva en tres localidades rurales, vinculando el trabajo de investigación en diferentes modalidades y grados a organizaciones campesinas: a) el municipio de Jolalpan, zona rural e indígena de la Mixteca poblana, colindante con los estados de Guerrero y Morelos, b) el municipio de Copalillo, en la zona del Alto Balsas en la Montaña de Guerrero, y c) el municipio de lxhuatlán del Café, área cafetalera ubicada entre Huatusco y Córdoba, en Veracruz.

La información recabada en caminatas, cuadernos miniherbarios y sesiones fotográficas conjuntas se ha organizado incorporando datos básicos, como son el nombre popular, su sinonimia, la descripción de la planta en los términos utilizados por la población y las particularidades de su aplicación, recogiendo también manifestaciones orales y modismos de la cultura local.

En relación con el registro florístico en Jolalpan, han sido identificadas taxonómicamente 103 plantas medicinales en la región, depositándose en el Herbario Médico del IMSS. La información sobre los usos de estas especies incluye también datos provenientes de revisiones bibliográficas en revistas y de las bases de datos. Esta sistematización permite elaborar un material de difusión que pretende: a) proporcionar a los grupos con que se ha trabajado una perspectiva diferente sobre su propia práctica, b) socializar la información y conservarla como patrimonio colectivo, y c) expresar para el campesinado local, como material impreso, una validación complementaria de su conocimiento.

Mediante los procedimientos descritos, combinados con la identificación taxonómica y la revisión bibliográfica, aparecen casos específicos como los siguientes:

a) Potencial de especies locales: especies de la zona reportadas sin uso local y luego corroboradas como medicinales: tal es el caso, por ejemplo, del Jegüite ranchero, Cassia occidentalis. Esta especie es considerada en la zona sin utilidad, mientras que resulta ser inhibidora de dermatofitos (Cáceres, 1991; Hussain, 1991) y también antimicrobiana (Hussain, 1991).

b) Corroboración externa: especies reportadas con un uso medicinal popular corroborado con la información científica, como sucede con el Guayabo, Psidium guajava, cuya acción antidiarreica se encuentra respaldada experimental y clínicamente (Lutterodt, 1989; Lozoya, 1990).

c) Falta de correspondencia: especies cuyo uso medicinal local difiere del reportado científicamente: tal es el caso de la Tronadora, Tecoma stans, utilizada en la zona contra el empacho, padecimiento eminentemente digestivo, mientras se ha corroborado su acción hipoglucemiante (Lozoya-Meckes y Mellado, 1985).

d) Pautas para investigación ulterior: especies cuyo uso medicinal carece de corroboración científica: tal es el caso del Caxancapatle, Marsdenia lanata, utilizado en una entidad nosológica tradicional; el “Caxan”, complicación puerperal que en algunos casos puede coincidir con una endometritis infecciosa.

e) Coincidencia de usos: paralelismo en el uso popular de especies para zonas geográficas diferentes: tal es el caso del Albahacar, Ocimum basilicum, utilizado en “limpias”. Esto refiere a la coincidencia de aplicaciones entre grupos humanos diferentes como expresión de pertinencia en el uso (Farnsworth, 1975).

En el caso de los estudios más recientes llevados a cabo a partir de mayo de 1996 en Copalillo, Guerrero, e Ixhuatlán del Café, Veracruz, como parte de las actividades del proyecto “Actores Sociales de la Flora Medicinal en México”, la sistematización en curso ha dado por resultado una relación amplia de la flora medicinal y alimentaria en cada localidad. Si bien la relación pormenorizada de los listados obtenidos escapa al cometido de este artículo, podemos añadir que en el caso de Copalillo la nomenclatura nahua ha sido discutida y ampliada mediante las sesiones conjuntas, y que en el caso de Ixhuatlán del Café, se ha hecho evidente en las caminatas y sesiones conjuntas que la política de impulso al café como monocultivo, generó que en muchos solares se prescindiera de numerosas especies de uso tradicional detectables en áreas marginales. Este tipo de observaciones forman parte de la temática que emerge en las discusiones grupales.

2. Comercialización de flora medicinal silvestre

En los municipios de Jolalpan, Puebla, y Copalillo, Guerrero, se ha analizado el proceso de comercialización de la flora medicinal silvestre, pues ambas regiones abastecen de especies medicinales de selva baja caducifolia a otras zonas del país y una buena proporción de sus pobladores son recolectores de la misma (Hersch, 1991 y 1996). En este proceso, la participación de los campesinos en el estudio se vio facilitada precisamente por la inserción del mismo en un proceso más amplio de promoción de la salud y de apoyo a su organización regional.

En un ambiente de apertura que no había surgido en anteriores intentos de investigación sobre la temática en la zona, de acuerdo a lo referido a nosotros por los campesinos, los recolectores tradicionales y los acopiadores locales han expuesto diversos aspectos de su cotidianidad laboral, por ejemplo, sus procedimientos usuales de protección a las especies, como el retiro de la corteza longitudinalmente con respecto al tronco y el corte o “tallado” de la misma sin afectar capas internas, la tendencia de incorporación reciente y creciente de nuevos colectores ante la agudización de la crisis económica de las familias campesinas de la región, los cuales no observan tales procedimientos de conservación, la relación de especies con mayor y menor explotación en la zona, la adulteración eventual de algunas de ellas, como utilizar la médula del tronco del Tetlaltia, Comociadia mollisima, en lugar de la médula de Palo Brasil, Haema toxylon brasiletto, o la corteza del Coco de Cerro, Cyrtocarpa procera por la del Cuachalalate, Amphipterygium adstringens, la ubicación de sitios específicos donde se encuentran mermadas las poblaciones vegetales de índole medicinal comercial, por ejemplo en Azoquitempa, Puebla, y Mezquitlán, Guerrero, y los niveles de ingreso generados por la recolección.

Estos resultados de investigación se han discutido en asambleas campesinas, donde los participantes han planteado la relación existente entre la exigua paga recibida por los recolectores y el deterioro del entorno ambiental, también explotado de manera creciente y desequilibrada. Esto ha llevado a explorar conjuntamente con las organizaciones campesinas en ambas zonas algunas alternativas concretas, aunque de limitado alcance, como la divulgación de las medidas tradicionales de conservación, la búsqueda de vías propias de comercialización y la creación de un proyecto de vivero con las especies más afectadas.

3. Perfil epidemiológico sociocultural

Una tercera línea de investigación ha sido la inferencia de un perfil epidemiológico sociocultural a partir del conocimiento y práctica de la flora medicinal local por parte de las mujeres campesinas (González y Hersch, 1993).

Es importante subrayar esta derivación de la etnobotánica al campo de la salud pública. La naturaleza multidisciplinaria de la etnobotánica permite trascender el manejo de las áreas aplicativas y de conocimiento como compartimentos estancos, manejo particularmente desafortunado cuando se trata de campos que se erigen, como la etnobotánica, en la confluencia de lo social y lo biológico como es el caso de la salud pública. De otro modo se corre el riesgo de interpretar como “confusión entre medicina social y etnobotánica” lo que constituye una promisoria articulación.

Croom. (1983) ha destacado la trascendencia de la etnobotánica para la evaluación de las prácticas médicas locales; la etnobotánica tiene utilidad también para la evaluación del perfil epidemiológico de una comunidad, en particular cuando se conceptualiza en los términos inclusivos de la epidemiología sociocultural, que implica reconocer como fuente legítima de información epidemiológica a otros actores sociales no contemplados en los sistemas de acopio institucional, como las amas de casa, los terapeutas populares y los médicos aplicativos (Menéndez, 1990). En el caso de tal perfil epidemiológico sociocultural, la participación ha tenido lugar básicamente en el registro conjunto de usos de la flora, en particular de aquellos usos terapéuticos no contemplados en la clasificación internacional de enfermedades que se maneja institucionalmente, para padecimientos no reconocidos como tales en el modelo médico hegemónico, pero sí por la población. Esta inferencia permite tener acceso a una faceta relevante de la condición sanitaria de la zona a partir de la información etnobotánica, pues los usos consignados de la flora y su frecuencia relativa reflejan demandas de atención que no siempre corresponden con los esquemas epidemiológicos oficiales. El recurso expresa un universo conceptual pero también una demanda concreta. Es pues éste un canal aplicativo del trabajo etnobotánico desde la perspectiva sanitaria.

Aportes posibles

El abordaje referido, además de coadyuvar a la investigación etnobotánica como tal, favorece también la valoración, rescate y re conocimiento del saber popular y/o tradicional, facilita la divulgación, corroboración y/o corrección de información, y permite diversificar actividades colectivas integrando a ellas a nuevos participantes, en un proceso cuyo fin es elevar el nivel de vida de los habitantes mediante la organización para regularizar la tenencia de la tierra, tener acceso a satisfactores y servicios básicos o desarrollar condiciones más adecuadas de producción y comercialización.

Dada la naturaleza “multilateral” de la propuesta, sus resultados han de ser evaluados entonces en diversas direcciones: desde la perspectiva de la organización social a la que se apoya; desde el punto de vista cultural, de salud y educativo, y desde la faceta académica.

Dimensión cultural

La recuperación del conocimiento se encuentra vinculada a la recuperación de otros elementos culturales, como la memoria histórica, el lenguaje y la territorialidad. El proceso de sistematización, preservación y difusión del conocimiento desarrollado en torno a las relaciones con el ecosistema, las técnicas de producción artesanal, la práctica herbolaria, las estrategias de supervivencia o la conservación de alimentos es un requerimiento esencial, no un mero ejercicio intelectual. Cultura es también práctica. Valorar lo que se tiene y lo que se sabe y valorar la propia práctica, en lugar de que tal valoración se lleve a cabo exclusivamente desde afuera, permite construir colectivamente la memoria del grupo y recrear la propia cultura, otorgando significado a la práctica social realizada. Esta recuperación colectiva requiere de técnicas adecuadas y accesibles.

Dimensión educativa

La valorización de la experiencia del sujeto y de su entorno comunitario como contenido básico de la dinámica de investigación a partir de su realidad cotidiana, constituye en sí mismo un proceso pedagógico. Apreciar la importancia de esa realidad cotidiana, reconocer sus diversos escenarios y recursos implica valorar críticamente el hábitat, las condiciones materiales, la práctica laboral, la concepción del mundo natural, las representaciones y prácticas relativas a la enfermedad, la salud y la atención. Este proceso se lleva a cabo durante las caminatas, en las guías de discusión, en las instancias colectivas y también cuando la organización de los datos da como resultado un producto impreso, sea folleto o manual de difusión.

Dimensión sanitaria

El rescate del conocimiento sobre plantas medicinales y alimenticias puede sustentarse a partir de ópticas antagónicas y no siempre nítidamente diferenciables: la primera, recuperando las plantas como paliativos ante las causas estructurales del daño a la salud, y confiscado el conocimiento de las culturas subalternas desprovisto de todo valor simbólico, para devolverlo a las mismas convertido en mercancía, y la segunda, generando condiciones concretas para que la población se beneficie de la interacción con el investigador, obteniendo de él la información científica sobre las plantas de su localidad y complementando su conocimiento sobre recursos terapéuticos y nutricionales, para integrar ese saber a su dinámica organizativa.

Cabe en esta última dimensión mencionar la propuesta de Sistemas Locales de Salud impulsada actualmente por la Organización Panamericana de la Salud (De Roux, 1991) donde se reconoce la trascendencia sanitaria del saber y la práctica de la población misma. El conocimiento de este saber y práctica y de los recursos que implica, se enriquece en el momento en que se incorpora a la población misma como sujeto investigador. Inclusive el proceso diagnóstico de la salud y de la alimentación se convierte simultáneamente en un proceso educativo y cultural. Mientras que hoy la participación social cobra cada vez mayor relevancia en las propuestas sanitarias a nivel mundial, la investigación etnobotánica constituye una puerta más de entrada a tal participación.

Dimensión organizativa

La inclusión de propuestas de este tipo al trabajo organizativo regional, sea de campesinos o colonos, enriquece y diversifica el abanico de actividades de la organización misma, y le brinda de manera recíproca al trabajo etnobotánico un canal aplicativo a nivel local.

Conclusiones

Al expandir su perspectiva metodológica, la etnobotánica aporta elementos de utilidad ante algunos de los problemas sociales y biológicos concretos de la población. Para tal fin es indispensable su articulación con otras disciplinas y actividades en un mismo ámbito geográfico. Hay ejemplos, referidos en este trabajo, de tal enlace; sin embargo es necesario enfatizar en dos aspectos: a) que no se trata sólo de una articulación disciplinaria, sino también de una articulación entre actores y sectores sociales, y b) que tal articulación no aparece de manera automática ni depende de una disciplina científica que es también un producto cultural, sino que se construye, y quien la construye es el sujeto entendido aquí en particular como el grupo focal en conjunción con el equipo académico.

Aquí se ha planteado la aplicación de algunos procedimientos técnicos que facilitan tal articulación. Pero esta aplicación es sola mente un punto de partida; los procedimientos no constituyen fines en sí mismos. Cabe aplicarlos como parte de una propuesta que les brinde coherencia en el marco de una estrategia regional adecuada a las condiciones particulares de la población y área en estudio.

En el proceso académico, la integración de estos procedimientos en los contenidos prácticos de los programas de educación superior permite un beneficio bidireccional al brindar al estudiante y al equipo de investigación una propuesta flexible para incrementar la reciprocidad en su relación con la población; de igual forma, la propuesta contribuye a educar profesionalmente en la reciprocidad. La utilización de procedimientos participativos puede resultar también, aun cuando éste no es el móvil básico de la propuesta, en la optimización de recursos. Por otro lado, en un contexto de reciprocidad, la calidad de la relación establecida con la comunidad se reflejará en mejores condiciones para la obtención y el análisis de la información.

En el proceso organizativo, la aplicación de estos recursos al trabajo educativo y de promoción a realizar por las asociaciones sociales, permite la integración de sectores usualmente confinados al quehacer doméstico y productivo, como es el caso de las mujeres campesinas a las actividades de la organización, y también contribuye a incorporar la temática biológica y ecológica en su horizonte de trabajo.

En el proceso sanitario, estas medidas pueden ser útiles para registrar e integrar elementos de la cultura médica y alimentaria local, así como para diversificar las modalidades de participación social.

En el proceso educativo, estos procedimientos pueden operar favorablemente en la educación formal como en la informal, para el conocimiento y valoración del saber de los participantes y del entorno natural.

La aplicación de estos procedimientos constituye un punto de partida, no una meta alcanzada; son sencillamente medios que contribuyen a lo que planteaba en 1842 el olvidado educador de Bolívar y precursor de la educación popular, Simón Rodríguez, con su peculiar tipografía:

Agradecimientos

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de numerosos promotores de salud, colonos y campesinos de distintas comunidades en las colonias Ampliación Diez de Abril en Temixco, Morelos, y Bosques del Pedregal, al sur del Distrito Federal; también de las colonias suburbanas en Jalapa y Santiago Tuxtla, Veracruz, en la región de Marqués de Comillas, Chiapas, y en diversas localidades de El Salvador. Agradecemos a las mujeres integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del estado de Puebla, así como el apoyo técnico de la Mtra. Abigaíl Aguilar del Herbario Médico del IMSS, y del perito Francisco Ramos, del Herbario MEXU UNAM y del Herbario de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, asimismo la participación de Guadalupe Calderón, Patricia Jácques y Edith López. Agradecemos el apoyo de Conacyt mediante su proyecto P218CCOO-892997, así como las observaciones de Jesús Reza, Luz María Arenas y Alejandrina Cabrera del Colectivo de Educación e Información en Salud, A.C. En cuanto al trabajo realizado en Copalillo e Ixhuatlán del Café, agradecemos la participación de los grupos campesinos y de terapeutas de ambas localidades, en particular de Tlalcozotitlán, Mezquitlán, Oztutla, Copalillo cabecera y Tzicapa en Guerrero, y Matlaquiahuitl y comunidades participantes en los talleres de terapeutas de la cabecera de Ixhuatlán del Café, Veracruz, así como el apoyo de Clara Palma, Edgardo Illescas, Teresita Rodríguez, Alejandra Juárez, Francisco García, Montserrat Gispert, Armando Gómez, Miguel Hidalgo, Lucía Salas, Hugo Rodríguez, Carlos Palacios, Selene Álvarez, Alejandra Gutiérrez, María Luisa Blanco, Marcela Velasco, y profesionales de la Universidad Veracruzana adscritos al municipio de Ixhuatlán.

Bibliografía

Aguilar, A. et al., Herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Información etnobotánica, México, IMSS, 1994.

Barrera, A., “La etnobotánica”, en Memorias del simposio de etnobotánica, México, INAH/UNAM, 1982, pp. 6-11.

Baytelman, B., Etnobotánica en el estado de Morelos: metodología e introducción al estudio de cincuenta plantas de la zona norte del estado de Morelos, México, SEP/INAH, 1980.

____________, “Investigación etnobotánica en los estados de Morelos y Guerrero”, en Memorias del simposio de etnobotánica, México, INAH/UNAM, 1982, pp. 237-244.

Berger, P. L. y T. Luckmann, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1983.

Bordieu, P., J. C. Chamboredon y J.C. Passeron, El oficio del sociólogo, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1989 [1973].

Bronowski, J., Science and Human Values, Nueva York, Harper and Row, 1965.

Caballero, J., “Perspectivas para el quehacer etnobotánico en México”, en Memorias del simposio de etnobotánica, México, INAH/UNAM, 1982, pp. 294 297.

Cáceres, A. et al., “Plants used in Guatemala for the treatment of dermato phytic infections. 1. Screening for antirnycotic activity of 44 plant extracts”, en Journal of Ethnopharmacology, 31, 1991, pp. 263-276.

Casas, A., J. L. Viveros, J. Caballero, Etnobotánica mixteca. Sociedad, cultura y recursos naturales en la Montaña de Guerrero, México, CNCA/INI (COI. Presencias), 1994.

Croom, E. M., “Documenting and Evaluating Herbal Reniedies”, en Economic Botany, 37(1),1983, pp. 13-27.

De Roux, G. et al., “Participación social y sistemas locales de salud”, en Paganini, J.M. y R. Capote, Los sistemas locales de salud, Washington, Organización Panamericana de la Salud (ops), Publ. Científica 519, 1991, pp.28-49.

De Schutter, A., Investigación participativa: una opción metodológica para la educación de adultos, México, Comisión Regional para la Educación de Adultos en América Latina (CREFAL), 1981.

De Schutter, A. y B. Yopo, “Desarrollo y perspectivas de la investigación participativa”, en La investigación participativa en América Latina (Antología), México, CREFAL, 1982, pp. 59-62.

Devereaux, G., De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, México, Siglo XXI, 1994 [1967].

Dilthey, W., Introducción a las ciencias del espíritu. Ensayo de una fundamentación del estudio de la sociedad y de la historia, Madrid, Selecta de Revista de Occidente, 1966.

Estrada, E., Jardín Botánico Maximino Martínez, México, Universidad Autónoma Chapingo, 1985.

Fals Borda, O., “La ciencia y el pueblo”, en Investigación participativa y praxis rural: nuevos conceptos en educación y desarrollo comunal, Lima, Mosca Azul Editores, 1981.

____________, “La investigación participativa y el proceso de generación de conocimientos”, en Investigación participativa y educación popular en América Latina hoy, Guadalajara, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, 1990, pp. 10-18.

Farnsworth, N., “The validation of claims for traditional medicine”, en Herbal Pharmacology in the People’s Republic of China: a Trip Report of the American Narmacology Delegation, Washington, National Acaderny of Sciences, 1975.

Ford, R., “Ethnobotany: historical diversity and synthesis”, en R. Ford (ed.), The Nature and Status of Ethnobotany, Ann Arbor, Museum of Anthropology, Universidad de Michigan, 1980, pp. 33-49.

Freire, P., La educación como práctica de la libertad, México, Siglo XXI, 1982.

Gadamer, H.G., Verdad y método, Salamanca, Ed. Sígueme, 1991.

Gajardo, M., “Investigación participativa. Propuestas y proyectos”, en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 3 (1), México, 1983, pp. 49-85.

Gispert, M. et al., “Un nuevo enfoque en la metodología etnobotánica en México”, en Medicina Tradicional, 2 (7), México, IMEPLAN, 1979, pp. 41-52.

González, L. y P. Hersch-Martínez, “Aportes para la construcción del perfil epidemiológico sociocultural de una comunidad rural”, en Salud Pública de México, 35(4), México, 1993, pp. 393-402.

Gramsci, A., La formación de los intelectuales, México, Grijalbo, 1967.

Hall, B., “Investigación participativa, conocimiento popular y poder; una reflexión personal”, en La investigación participativa en América Latina, Antología, México, CREFAL, 1982, pp. 17-34.

Harshberger, J., “Purposes of Ethnobotany”, en Botanical Gaz., 21 (3), 1896, pp. 146-154.

Hernández Xolocotzi, E., Exploración etnobotánica y su metodología, México, Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, 1979.

Hersch-Martínez, P., “Una propuesta para la investigación en medicina tradicional”, en C. Roersch et al. (comps.), La medicina tradicional en sistemas formales de salud, Cuzco, Centro de Medicina Andina, 1989, pp. 23-42.

____________, “La flora medicinal silvestre como mercancía. Algunas implicaciones sociales y ambientales en su manejo desde una zona de abasto”, en Antropología, Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 35, México, INAH, 1991, pp. 18-29.

____________, Destino Común. Los recolectores y su flora medicinal, México, INAH, 1996.

Hussain, H. y Y. Deeni, “Plants in Kano Ethnomedicine; Screening for Antimicrobial Activity and Alkaloids”, en International lournal of Pharma cognosy, 29 (1),1991, pp. 51-56.

Jones, V., “The Nature and Scope of Ethnobotany”, en Chron. Bot., 6 (10), 1941, pp. 219-221.

Latouche, S., “L’Occidentalizzazione del mondo”, Turín, Ed. Bollati Boringhieri, 1992.

Lozoya, X. et al., “Modelo de perfusión intraluminal del ileon del cobayo in vitro en el estudio de las propiedades antidiarreicas de la guayaba (Psidium guajava)”, en Archivos de Investigación Médica, 21, México, IMSS, 1990, pp. 155-162.

Lozoya-Meckes, M. y V. Mellado, “Is the Tecoma stans infusion an antidiabetic remedy?”, en Journal of Ethnopharmacology, 14 (1), 1985,-pp. 1-9.

Lutterodt, G., “Inhibition of gastrointestinal release of acety1choline by quercetin as a possible mode of action of Psidium guajava leaf extracts in the treatment of acute diarrhoeal disease”, en Journal of Ethnopharmacology, 25,1989, pp. 235-247.

Martínez Alfaro, M. A., “Investigaciones etnobotánicas en la Sierra Norte de Puebla”, en Cuadernos del CIIH-UNAM, México, Recursos naturales, técnica y cultura. Estudios y experiencias para un desarrollo alternativo, 1990.

____________, “Estado actual de las investigaciones etnobotánicas en México”, en Boletín de la Sociedad Botánica de México, 55,1994, pp. 65-74.

Menéndez, E., Antropología médica. Orientaciones, desigualdades y transacciones, México, CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata 179), 1988.

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), Doc. CD33/14, Washington, OPS, 1989.

Plotkin, M.J., “Traditional Knowledge of Medicinal Plants. The Search for New Jungle Medicines”, en O. Akerele, V. Heywood y H. Synge, The Conservation of Medicinal Plants, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 53-63.

Proyecto de Medicina Kallawaya, Plantas y tratamientos kallawayas, La Paz, Bolivia, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), S/f.

Robbins, W., J. Harrington y B. Freire-Marreco, “Ethnobotany of the Tewa Indians”, en Bureau of American Ethnology Bulletin, 55, 1916.

Rodríguez, S., “Sociedades americanas”, en Inventamos o erramos (Antología), Caracas, Monte Ávila Eds., 1992 [1842], p. 132.

Rodríguez Brandao, C., “La participación de la investigación en los trabajos de educación popular”, en La investigación participativa en América Latina, Antología, México, CREFAL, 1983, pp. 89-110.

Roersch, C. y L. Van der Hoogte, Plantas medicinales del surandino de Perú, Cuzco, Centro de Medicina Andina, 1988.

Rubín de Celis, E., “Investigación Científica vs Investigación Participativa. Reflexiones en torno a una falsa disyuntiva”, en F. Vío Grossi, V. Gianotten y T. de Wit (eds.), Investigación participativa y praxis rural. Nuevos conceptos en educación y desarrollo local, Santiago de Chile, Consejo de Educación de Adultos de América latina, 1988, pp. 123-137.

Schultes, R.E., “The place of ethnobotany in the ethnopharmacologic search for psychomimetic drugs”, en D. Efron (ed.), Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs, Washington, U.S. Govt. Printing Office, 1967.

Taylor, C., La ética de la autenticidad, Barcelona, Paidós y Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.

Toledo, V. M., “La etnobotánica hoy, reversión del conocimiento, lucha indígena y proyecto nacional”, en Biótica, 7 (2), 1982, pp. 141-50.

____________, “What is Ethnoecology? Origins, scope and implications of a rising discipline”, en Etnoecológica, 1 (1), 1992, pp. 5-21.

Ulin, R.C., Antropología y teoría social, México, Siglo XXI, 1990.

Villoro, L., Creer, saber, conocer, México, Siglo XXI, 1982.

Yopo, B., Metodología de la investigación participativa, Pátzcuaro, CREFAL, 1982.

Zalles, J. y M. de Lucca, El verde de la salud. Descripción y uso de 100 plantas medicinales del sur de Cochabamba y norte de Potosí, Cochabamba, Bolivia, Cooperación Técnica Alemana, Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, Servicio Integrado de Salud y Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, 1991.

Citas

- La pertenencia de los inventarios bien confeccionados está evidentemente fuera de discusión. Aplicando lo subrayado en ciencias sociales por autores como Bordiey y Devereaux, los inventarios etnobotánicos sólo adquieren sentido cuando son sometidos a un control epistemológico triple: a) por supuesto, cuando los ejemplares recabados en campo son identificados por un taxónomo apoyado en un herbario reconocido; b) cuando los que nos declara el informante es verificado mediante algún procedimiento, y c) cuando las propias prenociones, idealizaciones y preferencias del investigador son hechas emerger y consideradas críticamente. De otra manera estamos haciendo, también en etnobotánica, el ejercicio de las “profecías autocumplidas”. [↩]

- Cabe aquí acotar a De Roux: “Por oposición a los enfoques que instrumentalizan a la población, han surgido otros que tienden a sobrevalorar el saber popular por considerarlo fuente única de sabiduría de la que deben emerger todos los derroteros para la acción. Este tipo de apreciación, que ignora la validez del saber erudito y del conocimiento técnico y científico, desconoce la ambivalencia y la heterogeneidad del pensamiento popular como un constructor multifacético edificado históricamente en la confrontación entre racionalidades y valores diversos y con frecuencia contradictorios; así como sobre experiencias disímiles y sobre mensajes acrisolados en sincretismos culturales variados. Pretender que la solución a los problemas de salud se inspire, únicamente, en la sabiduría popular, se traduce en acciones fútilmente espontáneas y por tanto, limitadas en su alcance y no siempre eficaces…” (1990: 37). [↩]