J. Arturo Motta Sánchez

Investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología social del INAH.

Ethel Correa Duró

Investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología social del INAH.

Desde hace más de un siglo, octubre de 1892, tanto el señor Isaac Manuel Cruz como el jefe político del partido de Jamiltepec, Dionisio Ma [ilegible] al rendir al funcionario gubernamental oaxaqueño Manuel Martínez Gracida,1 su información relativa a los negros de la costa del partido de Jamiltepeque, destacaban como aspecto singular de esa cultura el uso de la vocalidad; característica que ningún otro grupo de la región maneja de esa manera distintiva; ya en coplas, gustadillas y sestillas para reñir, enamorar, describir o relatar.

Un siglo posterior aproximadamente a la antedicha data, en entrevistas realizadas por nosotros en Tututepec y en varios otros lugares, esta sentida singularidad es confirmada como elemento por el cual los no negros producen una alteridentificación; esto es, los no negros no enamoran, riñen, describen, compiten o relatan sucesos mediante la palabra rimada.

Investigadores como Moedano y Gutiérrez Avila,2 que en la actualidad han realizado trabajos de recopilación y análisis de esta particular forma de expresión entre los morenos o afromexicanos de la costa, intentan patentizar que ahí estaría una manifestación clara de la raíz “africana “, dado que en las culturas de aquel continente la verbalización exhuberante es o fue el recurso por excelencia, en particular de los gritos, para la creación y resemantización de su ontología histórica, tanto social como familiar.

Pero ¿es ese el caso del moreno?3 ¿Qué es lo que pervive de aquello? El contenido ontológico no. La forma, si por ella entendemos la rima, sestillas, seguidillas, además del idioma, tampoco son “africanos. Acaso, y muy laxamente hablando, su enunciado sólo sería verosímil si reservásemos la palabra “forma” para indicar el uso preeminente de la vocalidad, pero esto es común a todo ser humano y grupo e independiente de su filiación étnica. El intento tal vez prosperara si indicaran cómo y cuál es el instrumento por el que se debe y puede medir esta relevancia o preponderancia así como también la identificación del elemento perteneciente al universo vocal u objeto vocal al cual podría aplicársele, de forma de poder distinguirles de los otros usos del lenguaje “no relevantes” y no “africanos” de todos los pueblos del mundo, tarea difícil de lograr.

Por una parte, esta aporía se disolvería si se depone el anacronismo de interpretar dicho fenómeno como el mantenimiento solidario de sus vínculos (conscientes o inconscientes) con África.4 Y por la otra, como la expresión de un ethos de resistencia cultural, que es la actitud que generalmente subyace a este tipo de pronunciamientos. Si los morenos de la costa son identificados por ese uso tan singular del lenguaje, eso es lo que debe importar para efectos de distinción de personalidad étnica; y no el hecho de su probable procedencia que, en último término, se querría “africana” como el elemento definitorio del hecho auto y exoidentificatorio.

Son morenos, entre muchas otras cosas, por sí y para los otros (o a los no negros les parece) porque riñen, enamoran, etc., con la palabra rimada, pero también porque juegan pelota mixteca, menosprecian al indio, son distintos somáticamente hablando y ocupan las tierras húmedas que antaño pertenecieron al mixteco costeño, entre otras cosas.

Además de la poética, elemento manifiesto de diferenciación entre varios otros como el olor obviamente el fenotipo -que, fenomenológicamente hablando, sobre él descansan todos los demás- y el baile (movimiento corporal con ritmo en el que de inmediato se advierte la innegable prosapia “africana” en posturas corporales y ademanes) manejando tanto por indios y mestizos de la zona costera del distrito de Jamiltepec para exhibir su consciente alteridad y, por tanto, su autoafirmación y distancia respecto de la población negra vecinal, consiste en el reconocimiento distintivo del protagonismo que las mujeres negras detentan en sus comunidades.

Reconocimiento éste muchas veces de carácter desfavorable por su negativa aceptación a la reciedumbre, liberalidad y solaz con que en su cotidianidad aquéllas se comportan; pues según su juicio, ello es fuente de acciones ligeras, irrecatadas y escandalosas, más bien propias de hombres que de mujeres.

De ahí que en forma alguna desearían fueran ejemplos a seguir por las hembras de sus respectivos grupos. A más de que éstas, en varias entrevistas, expresan no desear compartir, ni que sus hijos tengan que ver con ello, en caso de entrever indicios de relaciones que pudieran incitarles a contraer esponsales.

Así, relata una vendedora india (como llaman los morenos a los mixtecos de la costa) de jabones de Tlacamama,5 Pinotepa Nacional, el disgusto que tendría porque algún hijo casara con negra porque a estas les gusta fumar, tomar, bailar y gritar, como hombres. Además de que son flojas, no les gusta hacer el aseo de la casa y huelen feo. El mestizo Elías Alarcón explica que: “la indígena, donde va a bañarse, llega al pozo y llena primero su cántaro de agua y después se baña. La negra no; se baña y agarra agua al mismo tiempo del mismo pozo. Huele feo”.6

No poco desconcierto causa la existencia de una imagen o valoración antitética a las opiniones anteriormente citadas respecto al tema de la higiene, que lo expresado en la contestación proporcionada por Isaac Manuel Martínez Cruz al requerimiento sobre costumbres de los negros solicitada por Manuel Martínez Gracida: “son muy aseados tanto sus cuerpos porque continuamente se bañan, como en sus ropas; y cuando alguno se ve con la vestidura sucia más de lo regular, expresan la palabra chóco que indica sucio, abandonado y cochino “.7

La opinión del médico del asentamiento afromexicano de Llano Grande la Banda, Oaxaca, contrapuntea también a la antecitada apreciación de holgazanería, pero coincide con ella en cuanto al hecho de que la mujer negra desempeña papeles masculinos porque “la mujer negra es quien agarra el machete y al campo”, eso sucede “porque el negro es el flojo. A él dele una hamaca, un coco, una revista de vaqueros y está feliz”.8

Afianza esa impresión de responsabilidad el hecho de que los créditos del otrora Pronasol, vía INI, se les concedieran exclusivamente a las mujeres porque los hombres dejaron de ser sujetos de crédito en tanto eran malos pagadores. 9

En el censo para Oaxaca10 realizado en 1889 donde se preguntaba por las razas, cuando toca interrogar acerca de la labor desempeñada por la mujer en las comunidades afromexicanas de la costa oaxaqueña, principalmente registra oficios tales como: molendera, tortillera, costurera e hilandera, entre otros. Situación opuesta a lo registrado en las comunidades indígenas consultadas, donde no hay mujer a quien le sea reconocido oficio y, ni duda cabe, lo tenían. Esto ejemplifica una vez más, por una parte, que la mujer negra cuenta con recursos para ejercer su autonomía y que, por la otra, ésta se le reconoce por propios y extraños.

Don Pedro Baños, ganadero mestizo de Collantes, poblado afromexicano de Pinotepa, comenta a su vez -no sin dejo de vivirlo como irresponsabilidad, y en el mismo tenor de adjudicarle la asunción de roles masculinos- el goce de cierta autonomía, propio de la mujer negra: “si hay un baile, la mujer va al baile; aunque su marido esté trabajando; se van con todo y los niños a los bailes”.11

El 25 de julio día del señor Santiago, las mujeres negras de San José Estancia Grande,12 encabalgadas “andan echando carreras. Lucen sus vestidos especiales hacen sus faldas grandotas, cargan sus banderas, sus sombreros grandotes como charras. Recorren hasta el Ciruelo y Lagunillas. ¿Cuándo una india va a montar a caballo?”

En Pinotepa Nacional, en los días de mercado, las vendedoras más atrevidas son las negras pues interpelan al presumible consumidor con palabras que hacen forzosamente fijar su atención en ellas: “hablan a la cara” y ven a los ojos. Disposición reforzada con el desembarazo con que se sientan, muy distinto al “recato” de las indias, quienes adoptan una actitud corporal de arrollamiento pleno aparejada a la de su mostrada pasividad en cuanto a la promoción de su mercancía,13 si es que a eso se le puede llamar tal. Aguardan, no acometen,14 como sí lo hace la negra. Aunque Laurette Séjourné observó la gran indolencia, envuelta en el humo de su gran cigarro de hoja, con que promovían su mercancía un par de amazonas, “dos jóvenes negras, desnudas bajo una especie de sábana echada sobre el hombro” en la fiesta del 8 de diciembre en Juquila “.15

Como se puede apreciar, discordantes o concordantes, las anteriores observaciones citadas concurren, de forma general, en exhibir o reconocer la intrepidez o liberalidad y reciedumbre propia de las mujeres negras, rayanas en lo hombruno, esto es, impropia de lo que sus culturas entienden por roles femeninos adecuados. Esta es esa misma actitud -¿o estereotipo?- que bien retrató Rojas González16 en su inconsecuente novela La negra Angustias, antes de que ella se prendara del rubio profesor.

A continuación trataremos hipotéticamente de entrever y expresar, a grandes rasgos, cómo es que se forjó históricamente esta presencia recia y preponderante de la mujer negra de la costa, al grado de que ella se ha constituido en un reconocido elemento definitorio de filiación, para sí17 y para otros, esto es, intra y exocomunidad negra; y, nos atreveríamos a conjeturar, desembocaría en la conformación, en el sentido que Bastide proporciona a este término, de cultura negra; la de la costa oaxaqueña en su particularidad sociohistórico regional.

Pero antes de proseguir ofreceremos una idea general de los asentamientos que hasta la fecha, hurgando en diversos archivos, hemos localizado con población negra en Oaxaca.

Aclaremos que para efectos de este trabajo omitimos mostrar la información guardando un orden histórico cronológico pues, aún falta escudriñar mucho material para exhibirlo de esa manera. Sólo ofreceremos una identificación de las zonas.

Desde poco antes de mediados del siglo XVI el actual estado de Oaxaca albergó entre sus habitantes a los esclavos negros. Como en toda Nueva España se les utilizó primordialmente en haciendas de producción azucarera, en las estancias de ganado mayor, en las minas18 y en calidad de trabajadores domésticos.

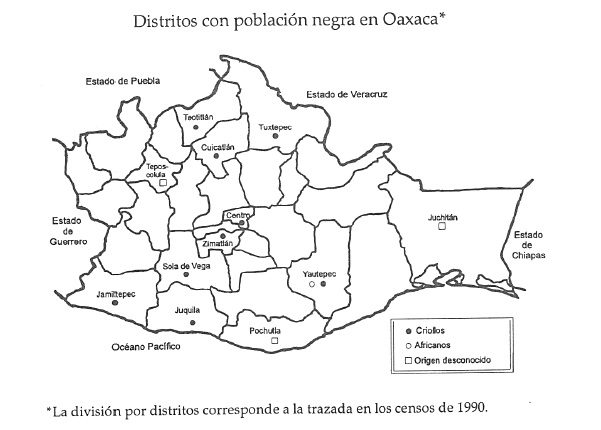

Alrededor de 1892, el funcionario e intelectual oaxaqueño Manuel Martínez Gracida supo, como hemos establecido, por las líneas que le envió su amigo Isaac Manuel Cruz,19 que la “raza negra existió en los distritos de Jamiltepec, Teotitlán, Cuicatlán, El Centro, Tlacolula, Yautepec y Pochutla “.

Distritos éstos a los que el apologeta del porfirismo, Velasco,20 con cifras proporcionadas por el mismo Martínez Gracida, añadió los de Juchitan y Juquila. Pero no sólo ahí les hemos ubicado, sino también en los otros distritos 21 de Teposcolula y Zimatlán; es decir, habitaban en al menos 11 (36 por ciento) de los distritos de Oaxaca.

En la zona costera del estado, frontero a los límites con el actual estado de Guerrero, como bien especuló Murguía y Galardí, y confirmó Aguirre Beltrán 131 años después, fueron fundamentalmente esclavos negros para ejercer de vaqueros los ahí introducidos. Para este ejercicio no se necesitaban gran cantidad de esclavos,22 como se ejemplifica por el par de mercedes para estancias de ganado mayor concedidas a Diego Guinea, sitas en Pochutla y Huatulco, por el virrey Velasco en 1551.23

Se dicta, en la primera, que para guardar tres mil cabezas de vacas y yeguas se deben tener seis negros de a caballo. En la otra se especifica que para 400 novillos y 200 potros se tendrán cuatro negros de a caballo.24

En la documentación colonial del 6 de noviembre 1568, relativa a un pleito sobre la estancia de ganado mayor de Buenavista, en términos del pueblo de Pinotepa de la Real Corona en la provincia de Tututepec, entre el Mariscal de Castilla, Carlos de Luna y Arellano y su entonces cuñado y posterior yerno Mateo de Arinez e Mauleón, se especifica que para la guarda de más de 10 000 cabezas de “ganado bacuno manzo y seiscientas cabezas de yeguas ” había 15 piezas de esclavos, que no eran bozales, sino criollos, como los 5 negros esclavos criollos (dos sin especificar de dónde, dos de la ciudad de Mérida y uno de Puebla) y sus dos padres, probablemente bozales, hallados por Takahashi25 en lo que hoy es el poblado de Collantes, Pinotepa Nacional.

Del mismo modo en 1686, la hacienda de ganado mayor los Reyes Mata Gallinas, sita en el pueblo de Sola, partido de Zimatlán, eran criollos mulatos los que la tenían a su cuidado; tres hombres una mujer y su hija.26

Integrantes de grupos étnicos africanos aún no los hemos hallado para la zona de la Costa, sino puros negros esclavos criollos, como ya se dijo.

Donde si hemos podido identificar presencia étnica africana es en el distrito de Yautepec, merced a los inventarios realizados en 1699 a la hacienda trapiche de San José en la villa de Nejapa de Madero.27

Ahí había angoleños, loangos, portugueses, minas, cabo verdianos, ararás y congos, sin olvidar los criollos que significativamente sumaban poco más del 50 por ciento de la esclavonía. Los loangos eran 18 por ciento y los minas alcanzaban 8 por ciento. El resto, 25 por ciento, se repartía entre las otras dichas etnias. Como se ve, ahí no estaba interdicta la convivencia entre integrantes del mismo grupo étnico, como se supone sucedía inevitablemente en la cultura de plantación dado que se intentaba prevenir así el favorecimiento de condiciones para una sublevación de esclavos.

También encontramos mayoría de negros esclavos criollos en el año de 1768 en la hacienda de San Andrés Ayotla, del partido de Teotitlán del Camino Real lindante con Tehuacán e igualmente vecino a Córdoba. Es cosa digna de mencionar, quizás porque esta hacienda, una de cuatro, perteneció a los padres jesuitas que administraban el Colegio de San Andrés de la ciudad de México;28 éste el único caso donde hallamos además de filiación matrilineal de los vástagos, común a todos los inventarios sobre esclavonía, también filiación patrilineal, amén de familias nucleares.

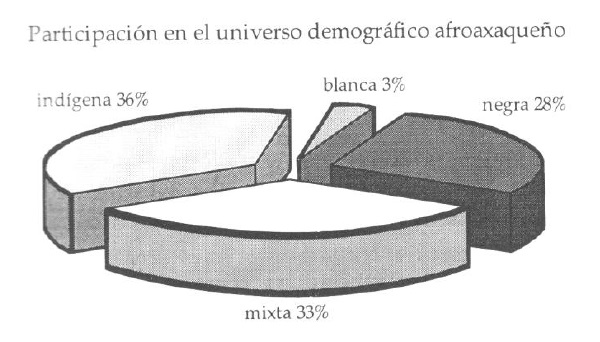

En la siguiente gráfica mostramos parcialmente, pues aún nos falta analizar nuevos materiales, el universo poblacional negro que desprendimos del censo por razas efectuado en Oaxaca en 1889.

En ella se aprecia sólo la importancia numérica de los asentamientos negros existentes en los distritos de Cuicatlán, Centro, Jamiltepec, Juchitán, Pochutla y Tuxtepec. Este porcentaje seguramente disminuirá en la medida que se considere al total poblacional de cada uno de los distritos referidos y mucho más si se comparara con la población total del estado. Pero tal vez se mantenga si logramos cuantificar los nuevos datos hallados y que aún no hemos procesado.

El mapa que sigue, confeccionado con los datos hasta el momento recabados, logrará ubicarnos visualmente en su distribución espacial.

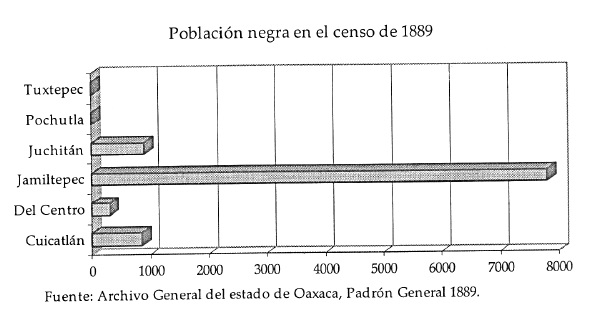

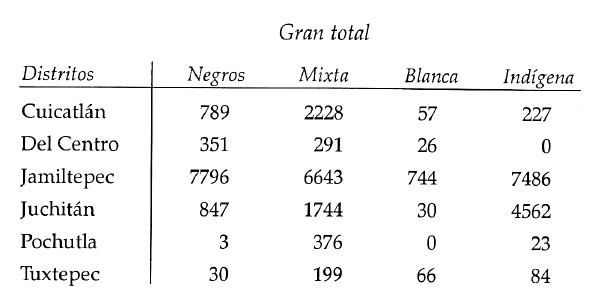

La gráfica que se presenta a continuación nos muestra la cuantía de la población morena que en 1889 habitaba el distrito de Jamiltepec, contrastada con la de los otros distritos que también les contuvieron.

El cuadro siguiente nos proporciona los guarismos absolutos a los que refiere el gráfico anterior.

Contando ya pues con este somero respaldo contextual regresemos al tema de la intrepidez de la mujer negra como elemento definitorio de su alteridentidad para los no negros.

La interpretación general que en calidad de hipótesis ofrecemos para la comprensión de esta singular conducta, proviene de escudriñar algunos de los roles sociohistóricos que le fueron permitidos a la mujer negra desempeñar y/o conquistó desde su inserción en la economía esclavista novohispana; y que, a nuestro modo de ver, son los antecedentes necesarios o supuestos indispensables “objetivos” para entender la representación, por sí y para otros, del papel relevante que hoy la negra desempeña en la zona de estudio, el ex distrito de Jamiltepec.

Por lo mismo, renunciamos a discernir esta práctica actual como resultado de una fidelidad o deslealtad a sus “raíces africanas”, sino más bien se entiende como remanentes de un fenómeno que podría interpretarse como de larga duración proveniente de una cultura: la de las negras esclavas; las que, pertrechadas con elementos provenientes tanto del acervo de su cultura de origen y conjugados o no con ingredientes derivados de las que aquí encontraron, impuestos o recibidos de buen grado, fueran los de los propios amos o las de los indígenas, les permitieron afrontar exitosamente, y prueba de ello es la de su vigente permanencia, las vicisitudes de la sujeción a la esclavitud.

Echaremos mano de cuatro causales, a nivel conjetural, que suponemos importantes para comprender ese atributo de su audacia conductual:

1) El afán por sacudirse los rigores de la esclavitud les acicatea el ánimo y les compele a luchar con denuedo; y esto vale tanto para antes como para las ya manumitidas. Así es el brío que muestra Barbola, esclava negra de Fernando Cortés, quien desea aprender un oficio y a la vez obtener una paga para alcanzar su redención.29 Por lo que tramita ante su amo el permiso de residir y servir en otra locación, decide hacerse oficial para afrontar mejor su ansiada libertad, denotando así la forja de un carácter de autosuficiente.

Espoleado por el mismo espíritu de autosuficiencia, acto paralelo a aquél pero en una de sus vertientes fue la puesta en juego de la osadía necesaria para desempeñar la actividad de la recatonería, como se denominaba al acto de intermediación por medio del cual las negras y mulatas, esclavas y libres, además de los mestizos, compraban o arrebataban, por sí o para sus amos, a precio muy bajo la producción indígena para a su vez recatarla a bastante sobreprecio.30 Y si bien proporcionaban dinero al amo, no es descabellado suponer que también ella reservaran para sí algo con el fin de intentar su manumisión, aunque muy probablemente, subrepticiamente.31

2) Otro factor que influyó para forjar un temple intrépido lo constituye la maternidad, tanto de los hijos biológicos como de los adoptados, ya fuera esto último propiciado por venta de la madre biológica32 o por su deceso, hecho que les compelí a buscar la supervivencia del crío echando mano de todos los recursos a su alcance. A simple vista pareciera no existir singularidad alguna, sin embargo la institución de la esclavitud si marcaba la diferencia: el estado crónico de indefensión en el que siempre quedaba la madre y crío esclavos, y la inexistencia de lo que la cultura dominante de la época consideraba el “núcleo “familiar”, debió dotar a la madre esclava de un especial valor, en contraste por ejemplo, del que debía desplegar la mujer indígena, pues su niño y ella misma, en tanto libres y respaldados por toda una comunidad, podían ser cobijados siempre, aún en situaciones difíciles. El cuidado del crío, en caso de fallecimiento de la madre, quedaba en manos del grupo familiar y de la comunidad.

En la generalidad, la esclava negra, por contra, no contaba con grupo familiar alguno, producto, como es de sobra sabido, de la rotación o desaparición a la que eran sometidos los cónyuges masculinos, y en ocasiones ellas mismas. Así, la verdadera célula familiar era ella. Lo cual explica, además de lo normado en el derecho romano acerca de que el hijo de esclava es necesariamente esclavo, que la filiación exhibida en los inventarios siga por lo común una línea matrilineal y no patrilineal y que, además, por la misma dinámica esclavista, ella no eran dependientes, excepto del amo.

Por ello no es de extrañar, y si es explicable, el reconocimiento de labores femeninas en el citado caso del censo de 1889 para Oaxaca.

3) La deshinibición corporal, amén de la indumentaria, constituye otro aspecto para producir la alteridentificación de la mujer negra como audaz entre los no negros. Calificativo que encontraría su razón, a nuestro entender, en la combinación de circunstancias: a) la escasa vestimenta proporcionada a los esclavos por sus amos,33 que como se sabe originó sendas ordenes reales34 y virreinales para dotarlos de prendas, de alguna manera consintió, aunque indirectamente, -pues invalidaba de facto el tabú judeocristiano de mostrar el cuerpo, y por consiguiente la cancelación de la presión inducida del sentimiento de pecado o culpa-, la disolución de una discrepancia con sus concepciones y prácticas originarias corporales exentas de ese tabú, con la práctica de sus cristianos amos; y, b) de igual modo, las prohibiciones de usar prendas indígenas,35 y/o españolas llevó a la mujer negra a crear su peculiar forma de vestir.36 Lo que a algunas de ellas les sirvió también para intentar su promoción social, audacia mediante, a la manera como se hacía en el barroco, según célebre frase, desnudando vistiendo, como nos describe Thomas Gage por ahí de 1630 en su pintura de la indumentaria de las mulatas esclavas: “El tocado de esta clase baja de gente de negras y mulatas es tan ligero, y su modo de andar tan encantador, que muchos españoles, aún de la mejor clase […] desdeñan sus mujeres por ellas […] Las más de entre ellas son esclavas, aunque el amor les ha dado libertad, para que a su vez esclavicen a otras almas al pecado y a satán”.37

4) Por último, coadyuvaría para el hecho de la explanación de la deshinibición corporal, que la zona estaba relativamente aislada de los centros rectores de conducta. Pues aun cuando en la hacienda de Cortijos había parroquia lo mismo que en Pinotepa, y en Tututepec convento agustino; parecen no haber ejercido mucho su influencia. Tal vez por lo agreste de la geografía además de su relativo alejamiento y que los párrocos no eran residentes. Esto se percibe cuando Juan de Arizcún, administrador general de las haciendas de la Mariscala de Castilla Juana de Luna y Arellano le recomienda a ésta, además de la contratación de un nuevo administrador para las haciendas de los Cortijos en enero de 1703, la de un cura. La ventaja apreciable es que la

yda de Vovadilla [nombre del administrador] no solamente será para más aumenta sino también para más onrra y gloria de Dios pues tengo por cierto hará quanto pueda porque bivan (los negros) como cristianos y por evitar los escándalos y ojalá se consiguiera algún pobre religioso de los muchos que ay birtuosos para que asistiera en aquellas partes por un salario corto, como de una capellanía.38

En octubre de 1702 el mismo administrador general escribió a la Mariscala que al negro “baquero llamado Damián truxeronlo medio muerto a cassa y lo olearon y […] está fuera de riesgo […] el motibo devió ser por alguna desbergüenza que tubo con un español pareciéndole que estaba en los Cortijos”.

No obstante que por cuestiones de salud económica de la hacienda era necesario disciplinarlos a la “vida cristiana”, ya que al permitirles comportarse como lo hacían conducía a la merma de la esclavonía y al concomitante gasto deficitario para su reposición, es poco el mando efectivo que lograban ejercer los administradores, como se desprende por otra comunicación que Arizcún envía a la Marsicala tres meses después del trabucazo al negro Damián, donde le dice, el 6 de diciembre de 1702, que “un sujeto que conoce al negro Damián que oy ase ocho dias lo bido en la plaza de Amozoque, 3 leguas de aquí en toros que corrían”.

La existencia de este laxo control en Nueva España era propiciado de antaño además de por las grandes distancias de los centros rectores de conducta, por la connivencia o maridaje de intereses que en algún momento existieron entre los españoles locales y los de negros -y sus mezclas-, como se deja ver en la ordenanza de febrero de 1582 del conde de Coruña, cuando con motivo de prohibir la portación de lanzas, desjarretaderas, arcabuces, entre otras armas, declara que:

pastores, ganaderos, baqueros, labradores, carvoneros y otras personas que andan por los campos tienen y traen las dichas armas que están proyvidas cometiendo muchos delictos y desafueros y causando otros daños y amedrentando a los pasajeros, nobles y gente doméstica, y que en muchos dellos ay muchos bagabundos, delinquentes y fasenirosos que a título y fingiendo estar ocupados en los dichos exercicios se rrecoxen y anparan en las estancias, lavores, haziendas de minas y rranchos de carvoneros yngenios y trapiches de azucar y otras haziendas del canpo donde los dueños “dellas los rreciben y acoxen con fines particulares de aumentar su beneficio”.39

De lo anterior es factible deducir o suponer que si en meras cuestiones económicas, origen de la institución de la esclavitud, a señores y administradores les era bastante difícil mantener un dominio efectivo, muchísimo más arduo era intentarlo para el ámbito de la moral “cristiana”, en particular en uno de sus pilares como es el de la represión a la deshinibición corporal.

Así, mediante la conjunción de los elementos anteriormente enlistados suponemos que se constituyó parte de lo que hoy es el bagaje cultural, como fenómeno de larga duración, de la actual personalidad percibida, osada y arrogante, de la mujer morena de la Costa Chica oaxaqueña y de la que parcialmente se sirven los no negros para forjar sus criterios y reglas de pertenencia o de exclusión étnica consigo y para con los otros en el siempre cambiante universo de las representaciones y, por tanto, de las definiciones explicitadas, generadoras de identificaciones que de alguna manera se quieren ontológicas, y por las que se busca calificar positiva o negativamente la legitimidad de la representada presencia representada a la par la valoración jerárquica de sus concomitantes asideros y derechos sociogeopolíticos.

Al valorar en el comportamiento femenino moreno la conducta “propia” del elemento masculino, el no negro, niega dos cosas: que el ente sea natural y que, por lo mismo, sea susceptible de relacionarse con él como igual. Marca así, inconscientemente una doble distancia simbólica que en último término tiene por objeto hacer ostensible la distancia que los separa. La definen como ente sobrenatural, o no humano, en tanto que a sus ojos ésta traiciona a su género natural y cancela, por tanto, la posibilidad de que el varón no negro establezca relación con ella, so pena, llevando el razonamiento a extremos, de ser intuido homosexual. No en balde entre los mixtecos de la sierra, Tlaxiaco o Chalcatongo, el negro costeño tiene fama de brujo. Se toma nota así del carácter marginal de su cultura, de lo extraño y temido además de mal necesario, y que de alguna forma debe ser exorcizado.

Aspecto que también encuentra su antecedente remoto, y paradojicamente inmediato, en tanto supuesto inherente a la representación, en el hecho de que al negro en la época colonial, como sabido, se le hizo desempeñar el papel de lugarteniente del amo en el ámbito rural, recolector de tributos, cuidador de ganados que destrozaban las sementeras y dejaban a los indígenas al borde de la inanición, raptor de mujeres indígenas, como instrumentos punitivos o verdugos de las autoridades locales novohispanas: corregidores, etcétera.

En resumidas cuentas esta representación del negro como lo otro, amén del fenotipo cuestión que para nada debe subestimarse- tiene uno de sus antecedentes explicativos en la memoria histórica de los agravios sufridos. Aquí se patentiza pues, la terrenalidad histórica de la representación.

Por tal motivo el texto se inscribe y es un intento semiempírico de acercamiento a algunos elementos pertenecientes al fenómeno de la alteridentificación o exoidentificación; pues éste fenómeno es uno de los varios componentes del universo de las representaciones y, por tanto, de las definiciones que establecen la alteridad real, es decir, la identificación relativa de los otros a fin de establecer, negar, estigmatizar o exaltar, su presencia y existencia así como la delimita de sus “derechos” concomitantes para de esta manera definir para sí, las modalidades de acción a seguir con los definidos como los otros. Pues el acto de nombrar, y por tanto identificar y clasificar, no es sólo el reconocimiento del ente, en tanto existente, sino que también puede ser objeto de cancelación simbólica.

Aunque estas representaciones sean “incoherentes e ilusorias”, o por el contrario racionales y veraces, tienen una reacción sobre el así visto, quien las negará, aceptará, o reformulará, produciéndose de esta manera, por un efecto de especulación racionalizada, una singularidad histórica dinámica que permitirá definir al analista la identificación en sí o del propio grupo estudiado, así como para otros. Justo por una parte, en su especificidad histórica y, por la otra, en la elucidación del doble condicionamiento que supone la producción del acto identificatorio. Fenómeno distinto de la esencialidad, por definición ahistórica, que denota el término identidad, cuya ausencia de referente histórico social es patente y por lo mismo carente de utilidad sociológica, como lo han observado ya los estudiosos británicos.

Por tanto, del hecho que los grupos sociales siempre pongan en juego sus representaciones para intentar establecer, fehaciente y conscientemente, -intentando efectuar la realidad de la representación-, los paradigmas o parámetros de reglas de pertenencia que en un momento histórico sociodeterminado posibilitarán circunscribir los criterios de adscripción y de exclusión grupal -inevitablemente con pretensiones de legitimidad, apelando a la racionalidad prevaleciente en sus grupos de origen es posible que el analista pueda detectar posibles fuentes de un latente conflicto social cuyos indicadores serán justo los caracteres y contenidos de las auto y heterorepresentaciones, que dan cuenta de, no sólo de la lucha por la supremacía simbólica, sino de la aspiración a su realización tangible.

Sentado lo anterior, el trabajo tuvo entonces por objeto enfatizar un aspecto de la lucha por las clasificaciones y/o representaciones existentes entre los diversos grupos que componen la aparentemente heterogénea40 población de la Costa Chica Oaxaqueña: morenos o melanodermos, “blancos” o mestizos, e indios, a través de la representación que estos dos últimos grupos se hacen de los primeros. En particular, a través de la representación que se forjan de la mujer negra.

Lo cual es un indicador importante porque en tanto ésta significa la facultad de procreación del grupo y porque ella, en tanto representante del género, es, entre otras cosas, lo codiciado o bien susceptible de intercambio, entonces, la percepción que se tiene de ella por los ajenos a su grupo, sintetiza el haz de representaciones como conflictivas entre los grupos del ámbito comprendido entre los límites con el estado de Guerrero y el distrito de Tututepec. Y aunque en cierto momento histórico sociodeterminado, estas representaciones y percepciones sean inocuas aunque inicuas, en otro momento pueden ayudar a explicar la eclosión social, en tanto nos señalan la existencia de resentimientos, análogos a los evocados por el mestizo nacional (formado dentro de cierta tradición nacionalista) cuando se le menciona al yanqui.

Ahora bien, toda representación no se construye de la nada, para que parezca objetiva necesita de asideros externos a la racionalización, tanto reales como supuestos, para aspirar a la credibilidad y por tanto a la legitimidad, es decir, debe ser pertinente; y cumplido ese requisito podrá servir como criterio adecuado para definir los parámetros de exclusión y pertenencia social, del amigo y del enemigo.

En nuestro caso intentamos explicitar cuál pudo ser uno de los vectores, en tanto asidero externo, que contribuyeron a forjar la representación de la mujer negra como no mujer entre los no morenos. Pues es indudable que existe y/o existió algo por lo que los no morenos se niegan a identificar a sus mujeres con las morenas, descontando la obviedad del somatotipo en el género y, que a su vez, define a los definidores o identificadores, por especulación negativa. Pues realizar la identificación es necesariamente un excluirse, pero no es exclusión absoluta sino relativa. Ya que aunque se definan como no pertenecientes a ese conjunto por ellos delimitado -sino incluidos en otro, no necesariamente explicitado y que aun pueda suponerse como absolutamente antitético-, al mismo tiempo, este otro inefable conjunto al que remiten su representada pertenencia siempre dependerá de la modalidad de la percepción-especificación del primero.

Esto es, en la representación del otro, por muy irreal que sea, siempre estará presente como uno de sus lados necesarios el apoyar alguno de sus extremos en algo de “objetividad” de lo otro, esto es, en algo que no depende al cien por ciento de las características sociohistóricas perceptuales del propio definidor.

Y gracias a esa “objetividad”, de lo que se define o se representa -en este caso la mujer morena-, es que el racionalizador o creador de la representación o definición puede crearla y recrearla con visos de credibilidad y legitimidad. De ahí que quien emite el juicio definidor dependa para su enunciación de la existencia de lo que se pretende definir, y en ese sentido, lo definido está a su vez, las más de las veces de manera inefable, definiendo al definidor.

Por esta razón debimos hurgar en la representación, supuestamente característica de la mujer morena, para especular qué de ello pasa directamente a la representación del definidor, esto es a la representación del no negro. De esa manera, hipotéticamente nos allegaremos algo del herramental necesario para examinar, posteriormente, el estado del campo de la lucha por las representaciones sociales habidas en ese lugar del Pacífico mexicano.

Bibliografía

Aguirre Beltrán, G., Cuijla: esbozo etnográfico, México, FCE, 1958.

Archivo General de la Nación (AGN), Ramos: Tierras, Ordenanzas, Civil.

Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO). Ramos: Alcaldías mayores, Tesorería Principal: Caja Real.

Archivo de Notarias del Estado de Oaxaca (ANEO), Protocolos del escribano Diego Benaias.

Ayala, M. Josef, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989.

Bacho Daza, H., “Una danza de negros para el presidente Madero”, en Yucunitzá: testimonios de la vida cultural en la mxiteca, núm. 29, Huajuapan de León, Oaxaca, H. Ayuntamiento, 1995.

Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado del INAH, Fondo Reservado, Mariscal de Castilla.

Bourdieu, P., “La identidad como representación”, en Ce que parler ventdire, traducción G. Giménez M., Paris, Fayard, 1982. En Programa nacional de formación de profesores universitarios en ciencias sociales, La teoría y el análisis de la cultura, México, SEP, COMECSO, Universidad de Guadalajara (s.f.)

Gómez de Cervantes, G., La vida económica y social de Nueva España al finalizar el siglo XVI, México, Antigua Librería Robredo, 1944.

Gutiérrez Ávila, M., “Migración africana y cultura en la Costa Chica de Guerrero”, México Indígena, año 2, núm. 13, noviembre-diciembre, 1986.

Machuca, Antonio y Arturo Motta, “La danza de los diablos celebrada en las festividades de muertos entre afromexicanos del poblado de Collantes, Oaxaca”, en Antropología. Boletín oficial del INAH, Nueva Época, núm.40, 1993.

Martínez, J. L., Pasajeros de indias: viajes trasatlánticos en el siglo XVI, México, Alianza, (Alianza universidad; 355), 1984.

Martínez Gracida, Manuel, Microfilm rollo 7.2.38 (38), existente en la BNAH del Museo Nacional de Antropología.

Millares, Carlo y J.I. Mantecón, Índice y extractos de los protocolos del archivo de notarías del D.F., México, Colmex, 2 ts, 1945.

Moedano, G., Soy el negro de la costa, notas al disco, México, INAH, 1996.

Monjarás-Ruiz, J., “Soy el negro de la costa…Música y poesía afromestiza de la Costa Chica. Homenaje a don Gonzalo Aguirre Beltrán”, en Antropología. Boletín Oficial del INAH, Nueva Época, núm. 43, enero junio, 1996.

Motta Sánchez, J.A., Índice provisional de fuentes de 1a. y 2a. mano relativas al mariscalato de castilla, 1572-1854, obra en preparación, DEAS-INAH.

Motta, Arturo y E. Correa, “El censo de Oaxaca de 1899”, ponencia presentada en el Quinto encuentro de afromexicanistas, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, octubre 1995.

Murguía y Galardí, José Ma., Estadística de Oaxaca, manuscrito, 9 ts, 1827.

Paso y Troncoso, Francisco del, Epistolario de la Nueva España, México, Antigua librería de Robredo de José Porrúa e hijos, t. XV, 1939.

Rojas Gonzáles, Francisco, La negra Angustias, México, SEP (Lecturas Mexicanas, 86), 1953.

Séjourné, L., Supervivencias de un mundo mágico, México, SEP, FCE (Lecturas mexicanas, 86), 1953.

Takahashi, H., “De la huerta a la hacienda: el origen de la producción agropecuaria en la mixteca costera”, en Historia mexicana, v. XXXI, julio-septiembre, núm. 1 (121), México, Colmex, 1981.

Velasco, Alfonso Luis, Geografía y estadística de la República mexicana: estado de Oaxaca de Juárez, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1891.

Zavala, Silvio, Libros de asientos de la gobernación de Nueva España, México, AGN, 1982.

Citas

* El presente texto es una modificación del presentado como ponencia al foro académico del Festival Internacional Afrocaribeño convocado por el gobierno del estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Cultura, efectuado del 7 al 16 de junio de 1996.

- Microfilm existente en la BNAH del Museo Nacional de Antropología, rollo 7.2.38 (38) Fondo Manuel Martínez Gracida. [↩]

- Véase G. Moedano, Soy el negro de la costa, notas al disco compacto, México, INAH, 1996; y M. Gutiérrez Ávila, “Migración africana y cultura en la Costa Chica de Guerrero”, en México Indígena, año 2, núm. 13, noviembre-diciembre, 1986. [↩]

- La palabra moreno designa la autoidentificación generada por los melanodermos de la Costa Chica oaxaqueña. Indio es la alteridentificación producida por estos mismos melanodermos para designar al mixteco costeño. Negro es un término alteroidentificatorio utilizado por las autoridades coloniales, y por nosotros, para referir al melanodermo, equivale, por tanto, a la de moreno. [↩]

- Nótese que al aceptar este concepto de África se está dando por supuesto que para la época de la trata esclavista los esclavos de diversas etnias tenían conciencia de su continente y de que eran negros; cuando estas categorizaciones son en realidad producto de la alteridentificación que los traficantes usaban para definirles en masa, es decir, África y negro son categorías históricas y no esencias. Por tanto es imposible, suponiendo la veracidad del anterior aserto, que el moreno costeño retenga, consciente o inconscientemente, su “africanía”; y que además -aunque supongamos, sin conceder, si fuera el caso- ésta exprese una resistencia cultural (¿respecto a qué?), pues si por tradición oral hubiese mantenido consciencia del origen, este podría ser cualquier otra cosa, pero no África. Por eso a nuestro juicio resulta incoherente el enunciado de Monjarás-Ruiz -al reseñar el fonograma de G. Moedano, Soy el negro de la costa, en Antropología, Boletín del INAH, núm. 43, enero-junio, 1996- cuando considera africana la danza de los diablos -baile manifestado en las festividades de difuntos en algunos poblados morenos de la Costa Chica oaxaqueña, (véase A. Machuca y A. Motta, “La danza de los diablos…”, en Antropología, Boletín del INAH, núm. 40, 1993). Aunque este absurdo no sólo deriva y resulta de la no consideración de lo antedicho, sino también de una argumentación falaz, -que toma la parte por el todo calificando el todo por la parte-, en su peculiar intento de tratar de convencer acerca del origen africano de la danza, para lo cual exclusivamente engancha y aprovecha discursivamente cuatro cómodas abstracciones de elementos (dos instrumentos musicales además de “su simbolismo”, -¿cuál?-, “y significación en la ejecución musical” -de nuevo- ¿cuál significación?) de los muchos habidos en el universo representacional dancístico aludido, para patentizarles, fehacientemente, “como certificación (del) origen africano de la danza”. Qué diría quien así opina, si conociera las versiones indígenas morenas de los “principales” o decanos de la comunidad morena relativa a tal danza. Unos la piensan como resultado de la modificación sufrida a un antiguo son, el de los pericos, por la incrustación de la danza del venado proveniente del norte de la república en tiempos que la zona estaba en efervescencia revolucionaria (A. Motta y A. Machuca, op.cit., p.36). O está también la versión emitida por Heraclio Bacho Daza, que confirma nuestra especulación acerca del origen de la danza de diablos, en el sentido de ésta primordialmente representar la escenificación de la vida ganadera de la zona, con su “Una danza de negros para el presidente Madero” en Yucunitzá: testimonios de la vida cultural en la mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca, H. Ayuntamiento, núm. 29, 1995. [↩]

- Entrevista realizada el 21 de octubre de 1991, en el trayecto Tlacamama a San Pedro Jicayán. [↩]

- Entrevista en Pinotepa Nacional, 2 de marzo de 1992. [↩]

- Microfilm citado en nota 2. [↩]

- Entrevista al médico G. Aragón Gopar. Encargado de los archivos de las unidades médicas regionales IMSS/Solidaridad, 3 de marzo de 1992. [↩]

- Aunque en 1892 por lo que informa I. Manuel Cruz, microfilm citado, no era característico del negro varón ser incumplido con sus deudas. “Si los negros que están habilitados […] cuando deben recoger su cosecha ésta se pierde por mal tiempo o alguna otra fuerza mayor, en el siguiente año piden nueva habilitación a sus acreedores para trabajar y pagarles toda la deuda que se hayan contratado, hasta que se les dá su cosecha”. [↩]

- A. Motta y E. Correa, “El Censo de Oaxaca de 1899”, ponencia presentada en el quinto encuentro de afromexicanistas celebrada en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en octubre 1995. [↩]

- Entrevista a Pedro Baños, Pinotepa Nacional, 13 de abril de 1992. [↩]

- Entrevista a la esposa del presidente municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca, 28 de octubre 1996. [↩]

- Tal vez aquí se esté evidenciando la conducta propia de una economía donde predomina el valor de uso en el acto de intercambio o trueque y no la monetaria donde lo que destaca es el valor de cambio. [↩]

- Talantes ambos definidos y resumidos por las palabras de un mixteco de Juxtlahuaca avecindado en la zona: “el indio es respetuoso, es más recatado, más centrado. El negro es muy intruso y muy abusivo”. Entrevista realizada en el comedor Huauchinango de Pinotepa Nacional, 25 de abril de 1995. Recurriendo al citado microfilm del fondo M. Martínez Gracida, estante en la BNAH, encontramos sobre los negros una opinión diametralmente opuesta proporcionada por el jefe político de Jamiltepec, Dioniso Ma…, a saber: “a pesar de la general ignorancia que reina entre los negros, se nota, con sorpresa, la dulzura de su carácter, pues son atentos, obedientes y muy cumplidos con todo lo que las autoridades les ordenan, es decir, todo lo que les corresponde como ciudadanos”. [↩]

- L. Séjourné, Supervivencias de un mundo mágico, México, SEP, FCE, (Lecturas Mexicanas, núm. 86), 1953. [↩]

- Francisco Rojas González, La negra Angustias, México, SEP, (Lecturas mexicanas), 1976. [↩]

- La forma como es vista la mujer negra en su comunidad es una visión que se refleja muy característicamente en la escenificación de la danza de los diablos; donde la Minga -apócope de María Dominga, o Domínguez según otros, que es un hombre ataviado con indumentaria femenina- es la protagonista preeminente de la representación. Véase, para una confirmación de lo supradicho, A. Machuca y A. Motta, op.cit. [↩]

- Si bien en éstas, por la inestabilidad de las vetas, no fue mucha su cuantía como apunta Murguía y Galardí en su manuscrito (Estadística de Oaxaca, confeccionado en 1827 y existente en la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 9 ts.), al responderse a la interrogante acerca del origen de los negros y mulatos que habitaban en el partido de Jamiltepec. En 1859 se publicó un extracto de esta obra en el t. VII del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. [↩]

- Microfilm citado en nota 2. [↩]

- Velasco en la suma de sus guarismos de población afromexicana (Alfonso Luis Velasco, Geografía y estadística de la República mexicana: estado de Oaxaca de Juárez, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1891) ofrecidos para los distritos del Centro con 357 individuos; Cuicatlán con 813; en Jamiltepec, 6 617; en Juchitán 863, Juquila con 1 161, Pochutla con 67, Tehuantepec con 138; y Tuxtepec con 167 personas, presenta un error en su suma, pues da en total 10 073; pero son 10 183 personas afromexicanas. [↩]

- Archivo General del Estado de Oaxaca, Ramos, Alcaldías mayores, Tesorería principal: Caja Real. [↩]

- Aguirre Beltrán en Cuijla (México, FCE, 1958, p. 58) suponía, indebidamente, que sí era ingente su cantidad al dar por buena la cifra expresada por J.M. López de 100 negros para cuidar un pequeño número de reses. [↩]

- Silvio Zavala, Libros de asientos de la gobernación de Nueva España, México, AGN, 1982, p. 74. [↩]

- J. A. Motta Sánchez, Índice provisional de fuentes de 1a. y 2a. mano relativas al mariscalato de Castilla, 1572-1854, obra en preparación. [↩]

- H. Takahashi, “De la huerta a la hacienda: el origen de la producción agropecuaria en la mixteca costera”, en Historia Mexicana, vol. XXXI, julio-septiembre, núm. 1 (121), México, Colmex, 1981. [↩]

- Archivo General del Estado de Oaxaca, Alcaldías mayores, Leg. 9, exp.3. [↩]

- Ibid., leg. 7, exp. 22. [↩]

- AGN, Tierras, v.489. exp.1. f.288. [↩]

- Carta de servicio y soldada “por tiempo y espacio de dos años” de Barbola con Francisco de Lerma. A cambio de servirle en su casa éste le deberá enseñar “el oficio de confitero, como en hacer pasteles”, “como en todas las otras cosas que me dijéredes e mandáredes […] y a fin de dicho tiempo que me deys por razón de dicho servicio 130 pesos de oro los quales …” pagará a su amo “para el resgate de su persona”. Carlos Millares, Carlo y J.I. Mantecón, Índice y extractos de los protocolos del archivo de notarías del D.F. México, Colmex, 2 ts., ficha 1337, 1945. [↩]

- Acción lamentada por el encarecimiento que alcanzaban los víveres y que dio lugar a ordenanzas prohibiendo su actividad, como la que la Real Audiencia estableció a pedido del cabildo en julio de 1583. AGN, Ordenanzas, v.2, 270v, véase también G. Gómez de Cervantes, La vida económica y social de Nueva España al finalizar el siglo XVI, México, Antigua Librería Robredo, 1944, p.100. [↩]

- El siguiente testimonio anónimo y sin data [aunque es posible fecharlo en 1551 porque el texto hace referencia a dos datos, “el año cincuenta que pasó” y el “virrey Velasco” quien gobernó la Nueva España de 1550 a 1564, a más de que el objeto de la acusación, Luis de León Romano, estuvo comisionado el 23 de abril de 1551 por ese mismo virrey para ver una estancia de ganado mayor de Diego de Guinea] permite entrever algo de los negocios que podían emprender las negras que colaboraban con sus señores. Así el anónimo delator de Luis de León Romano -ex alcalde de la ciudad de Oaxaca y próximo teniente de visorrey e gobernador de la ciudad de México- ante el Real Consejo de Indias además de señalarle autor de desatinos y estupros aprovecha para decir que “ha dejado en Guaxaca a cargo de su casa y hato a una negra esclava… tan ladrona y endiablada que sosacaba muchas esclavas donde le hallaron mucha cantidad de pesos de oro ajenos que bastaba para ahorcar veinte negros e lo pedían ante el licenciado Tejeda (sucesor de Romano) e por respeto del dicho Romano no se hizo della justicia e se quedó con todos cuantos males hizo sin castigo de manera que por semejantes cosas como ésta, pueden entender acá (los del Consejo) cómo se hacen las cosas allá”, en Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de la Nueva España, t.XV., p.127: MEMORIA DE LAS COSAS QUE HAN SUCEDIDO EN LA NUEVA ESPAÑA, QUE CONVIENE QUE SU MAJESTAD REMEDIE (Anónima y sin fecha y parece haberse escrito en España, para presentarla en el Real Consejo de Indias). [↩]

- El 14 de enero de 1683 en la ciudad de Antequera, valle de Oaxaca la negra Gertrudes de Quintano de 30 años más o menos, e hija de María, negra bozal de Angola, al pagar al capitán Pedro de Güendulain 400 pesos de oro común para obtener su alforría hace saber que su madre fue vendida sin ella y dos hermanas, Archivo Notarías de Oaxaca, escribano Diego Benaia, vol. 3, leg. 1. [↩]

- Así comunica el 20 de febrero de 1783 el administrador de Ayotla a la junta municipal de temporalidades del colegio de San Andrés que “va serca de cuatro años que no se viste a la pobre esclavonía”, AGN, Civil, vol. 1523, f.239r. [↩]

- La cédula real del 13 de abril de 1710 noticiada de que los amos en Indias enviaban “a las negras y mulatas a ganar el jornal, saliendo al público las más de ellas desnudas, pasando a cometer muchos pecados mortales por llevar a sus amos la porción que era costumbre” exhorta a sus “governadores y justicias, y demás en cuias jurisdiciones se experimentasen estos desórdenes que en adelante no se consintiesen se executasen aquellos excesos”, Cedulario, t.40, f.212, núm. 214, en M. Josef Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989. [↩]

- Aunque en julio de 1582 don Lorenzo Suárez Mendoza dicta ordenanza por la que prohibe a “mestizas, mulatas y negras” andar “en avito de yndias” permitiendo a la vez a las negras casadas con indios “andar con avitos de yndias” y a las no casadas se les autorizaba andar “en avito de española”, AGN, Ordenanzas, v.2, 270r. [↩]

- El hecho de que entre la indumentaria usada por las negras de la costa cuando acuden a la población dice Isaac Manuel Cruz, microfilm citado: “es buen rebozo, alhajas de oro fino, en las orejas o cuello, pecho y dedos, camisas de tela fina bien planchada; calzado sí, no lo usan de ninguna clase”, refleja para esas fechas tal vez cierto resabio producto o bien de alguna muestra de resistencia cultural o de un acto de intento de homologación con los sectores dominantes pues eso entrevemos al leer la ordenanza de Junio de 1598 del virrey Fray Payo de Rivera dada al “theniente del pueblo de Coyuca” para que este “guarde y cumpla las hordenansas aquí incertas sobre trajes que han de traer los mulatos, negros y negras” y que refrenda anteriores del conde de Monterrey y del Marqués de Guadalcazar en el sentido de que “por cuanto habiendo entendido la desorden conque proceden los mulatos y negros, hombres y mugeres, libres y esclabos en el vestir y usar ropas finas de seda y guarniciones de oro, plata y otras cosas que exceden de lo permitido a la calidad de semejantes personas de quienes se presume que la mayor parte compran y adquieren esto por medios ylícitos […] por la presente mando que ningún mulato ni mulata, ni negro libre o esclabo, pueda traer pública ni secretamente, oro ni plata, ni perlas en ropa o fuera della ni joyas, ni los libres puedan usar de vestidos de seda sino fuese en tafetanes rasos, damascos de la china y éstos simples, sin guarniciones porque lo que es de seda de Castilla y de la tierra y terciopelos de China los prohivo todos y cualesquier usso que pretendan tener dellos, si no fuese para guarnecer vestidos de paño, y los esclavos por ninguna vía usen de seda alguna de las sobredichas en esta manera, ni en otras, ni entre los unos y los otros, y no traigan manto las mugeres sin licencia mia… so pena” de pérdida de los bienes en toda ocasión que se les prendiése más flagelación a los varones: esclavos, 100 o 200 azotes según había reincidencia o no. A los libres, cárcel por 20 días si reinciden por segunda vez y a la tercera además de chirona, 200 azotes, AGN, Ordenanzas, v.6, 13r y v. [↩]

- J. L. Martínez, Pasajeros de indias: viajes trasatlánticos en el siglo XVI, México (Alianza, Alianza Universidad, núm. 355), 1984, p. 208. [↩]

- BNAH, Fondo Reservado, Mariscal de Castilla, leg. 17, 1a. y 2a. partes. [↩]

- AGN, Ordenanzas, v.2. 269r y v. [↩]

- Predicado solo válido en la medida en que el investigador solo se atenga a lo que dicen que hacen y no a lo que hacen, aunque lo que dicen que hacen, forma parte de lo que hacen, como bien apunta Bordieu en el sentido de que las representaciones “pueden contribuir a producir lo que aparentemente describen o designan” P. Bourdieu, “La identidad como representación”, en Ce que parler ventdire, traducción G. Giménez M., París, Fayard, 1982, en Programa nacional de formación de profesores universitarios en ciencias sociales, La teoría y el análisis de la cultura, México, SEP, COMECSO, Universidad de Guadalajara. [↩]