Gabriel Saucedo

Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”.

Norma Ramos

Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”.

Adolfo Chávez

Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”.

Introducción

Todo niño sano al nacer tiene un elevado potencial para sobrevivir los primeros cinco años de vida. Cualquier disminución en este potencial biológico es consecuencia directa de agresiones que pueden tener su origen en la madre aun antes de la concepción, durante la gestación, el parto o a lo largo de la niñez temprana. Estas agresiones son consecuencia del ambiente físico y del contexto socioeconómico en el que el niño es concebido y se desarrolla.

El modelo general de las interrelaciones de los factores de riesgo que se consideran importantes para el desarrollo de un niño se han agrupado en: 1) determinantes proximales, éstos son los mecanismos biológicos básicos que intervienen directamente en los riesgos de morbilidad y mortalidad; por ejemplo, la alimentación y la enfermedad; 2) determinantes dístales, son todos los subyacentes, familiares, comunales y culturales que establecen un nivel de desarrollo social e individual, particularmente en las mujeres (Mosley, 1988).

Muchos estudios en salud hacen énfasis en el análisis de los aspectos socioculturales, entre los que destacan, el papel de la familia en sus tres dimensiones: su estructura y organización, su cultura y los conflictos familiares. En algunas investigaciones se ha demostrado la relación entre la estructura familiar y la privación material; asimismo los aspectos funcionales de la familia como el conflicto y la poca relación con los parientes, asociada con una baja autoestima entre las mujeres. En este proceso familiar los jóvenes y los niños manifiestan en su salud los efectos directos de las privaciones materiales y de los conflictos familiares (Sweeting y West, 1995; Bakketig et al., 1979). Otros estudios se enfocan en la relación del estado de nutrición del niño con las diferentes condiciones de los inmigrantes; los resultados muestran que estas familias son más propensas a las enfermedades por deficiencia nutricional, como también a las relacionadas con la obesidad (Wandel, 1993).

El fracaso en el desarrollo de los niños -failure to thrive- es un concepto utilizado para describir una distorsión socioemocional y otros aspectos del crecimiento somático y físico en niños deficientemente atendidos por la madre (Pollitt y Leibel, 1980). Estas mujeres deprimidas por el medio son descritas como agresivas y reticentes; ansiosas e inadecuadas fallan con frecuencia en su desempeño. Es común que estén aisladas de la comunidad, con poco o ningún apoyo de amigos y vecinos. En muchos casos, los padres se encuentran frecuente o permanentemente ausentes del hogar; o bien, si están presentes son desempleados (lbidem). Estas parejas se caracterizan por tener disputas maritales y una constante inestabilidad económica, además tienen en común la asistencia de la beneficencia pública, el hacinamiento y malas condiciones materiales de vida. Estos factores socioeconómicos de estrés junto con la inestabilidad emocional y el cuidado inadecuado de la madre producen un ambiente áspero para la cría y la educación. Los niños con fracaso en su desarrollo son generalmente temperamentales, irritables, hipertónicos, difíciles de cuidar y reconfortar, por lo que es razonable postular que también la conducta del niño, en forma de círculo vicioso, afecta los cuidados de la madre. La interacción defectuosa madre-hijo es un mecanismo neuroendocrino que explica mejor el fracaso en el desarrollo (Haynes et al., 1984); sin embargo, cuando éste ocurre en el contexto de un ambiente social patológico, se requiere de una aproximación multifactorial (Pollitt y Leibel, op. cit.; Oates et al., 1985).

Con respecto al insuficiente crecimiento de un niño urbano, se han formulado principalmente dos hipótesis: a) la ingesta dietética del niño es insuficiente para asegurar los requerimientos del crecimiento. Así, se argumenta que la ingestión hipocalórica es causa del fracaso, en el síndrome de privación materna. Algunos intentan separar los efectos del cuidado del niño por la madre y la ingesta calórica, en el tratamiento del fracaso no orgánico secundario a la privación materna, b) se sugiere que hay un desajuste neuroendocrino, secundario a la privación emocional, porque la historia familiar y social revela una fuerte evidencia de un ambiente psicosocial patológico: divorcio, separación, alcoholismo y negligencia en el cuidado del niño (Pollitt y Leibel, op. cit.; Bronfman, 1993).

En la literatura antropológica reciente se muestra que además del género de un niño, se deben considerar también factores como el orden de nacimiento, estabilidad marital, legitimidad y economía familiar. Aun en áreas de alta preferencia por los niños de sexo masculino, el género como factor determinante en la distribución diferencial de recursos, no puede ser entendido si no se considera el contexto (Levine, 1987). Es así como se introducen otros conceptos como la sobrevivencia y el cuidado selectivo; sobre este último se han examinado algunos factores socioculturales asociados con la desnutrición infantil.

En los casos donde hay evidencia de sobrevivencia selectiva y de descuido intencionado, parece tratarse de una reacción de catástrofe a nivel del hogar, contrario a una clara intención de abandonar las responsabilidades del cuidado del niño. El hecho de que algunos niños sobrevivan en tales circunstancias, no es sólo evidencia de los factores individuales como la constitución física, sino también del cuidado integral familiar. Sin embargo, el favoritismo de los parientes hacia un niño específico probablemente ocurra en muchas sociedades sin tener efectos significativos de detrimento. Los criterios de la preferencia son idiosincrásicos y pertenecen al patrón cultural (Howard, 1994).

Aun cuando algunas tradiciones de la cultura contribuyan a la desnutrición bajo circunstancias específicas, el efecto de estas tradiciones en el cuidado y alimentación del niño es situacional y no mecánico; es decir, estas familias y sus tradiciones aumentan el riesgo de desnutrición en los niños; lo cual no conduce a predecir de manera mecánica quién se desnutrirá. Los problemas y estrategias de la mujer afectan el tiempo y energía disponible para la producción de alimentos y el cuidado del niño, lo cual incrementa la tendencia al conflicto interpersonal y la necesidad de dejar al niño con sus abuelos, quienes más probablemente actuarán bajo las creencias tradicionales. De este modo, la atención selectiva no tiene un sentido mecánico en la designación de los padres, sobre quién de los hijos será desnutrido, más bien incluyen factores situacionales que pueden llevar a ciertos niños hacia la desnutrición sin tener necesariamente el mismo efecto en los otros hijos (Howard, op. cit.; Muñoz et al., 1974).

El conflicto, la violencia y el malestar doméstico puede ocasionar una mayor dependencia con otros miembros de la unidad doméstica y una actitud distinta hacia la división social del trabajo impuesta por la crisis. De esta manera, se plantea que las estrategias de sobrevivencia y conflicto son susceptibles de ser analizados de manera conjunta (González de la Rocha et.al., 1990). Algunas de las estrategias de las familias urbano-marginales de la ciudad de México para sobrellevar la crisis, han sido: aumentar el número de miembros económicamente activos; no consumir ciertos bienes y servicios; reducir la porción del ingreso dedicado a otras áreas como el cuidado de la salud y la educación. En los casos donde la mujer es la jefa de familia existe un patrón de consumo diferente, puesto que tiene un mayor peso cubrir las necesidades más urgentes. Si bien las madres-esposas son las principales proveedoras del cuidado, los parientes y vecinos son co-guardianes. Así, la familia, el hogar y los vecinos asumen algunas responsabilidades para asegurar en estas familias un estándar de bienestar (Gonzáles de la Rocha, 1991).

El propósito de este estudio es precisamente conocer y analizar las características socioculturales de las familias urbano-marginales con niños con desnutrición, comparándolas con familias cuyos niños no presentaron desnutrición. Asimismo profundizar en los fenómenos que pudieron influir en el estado nutricional al interior de estas familias. Las principales preguntas que guiaron el estudio se basaron en los aspectos socioculturales de la familia, la alimentación de los niños, la percepción y explicación de las madres sobre el estado de salud y nutrición de sus hijos.

Material y método

El trabajo se realizó durante un año (1994) en la población marginal de Santa Úrsula ubicado en el área sur de la ciudad de México, con una población de 12 000 habitantes (censo 1990), distribuidos en 24 manzanas; servicios públicos irregulares, escuelas y servicio médico inmediato. Sin embargo, la mayoría de las familias viven hacinadas en uno o dos cuartos, cuatro o más familias comparten una letrina se abastecen de agua en llaves públicas, la higiene personal y del vestido se hace en los baños y lavaderos públicos.

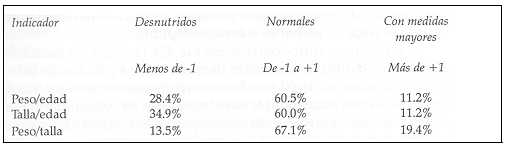

Se estudiaron antropométricamente 424 familias, las cuales registraron 653 niños cuyas edades fluctúan entre 4 y 9 años. Se seleccionó una muestra de 50 familias con niños desnutridos y otras 50 familias con niños clasificados como normales. Se consideraron normales a los niños cuyos indicadores peso/edad, talla/edad y peso/ talla estaban entre menos 1 y más 1 del escore Z, en comparación con estándares internacionales (NCHS, 1983);1 y como desnutridos aquellos que estaban por debajo de menos 1 del escore Z, en por lo menos dos de los tres indicadores mencionados.

A estas 100 familias se les aplicó una encuesta socioeconómica, que consistía en la dieta de la familia y del niño (recordatorio de 24 horas), así como entrevistas semiestructuradas: individuales y focales que se aplicaron a 36 mujeres con niños no desnutridos y del nivel socioeconómico marginal -determinado por la asistencia y uso de servicios públicos: baños, lavaderos, talleres y servicios médicos móviles que ofrece el gobierno-. Asimismo se realizaron entrevistas semiestructuradas y visitas a los hogares de diez familias con niños desnutridos del mismo sector marginal.

Cada uno de los instrumentos se aplicó en el hogar de las familias visitadas entre ocho y diez ocasiones. Las entrevistas individuales (en el hogar) y focales (en una escuela) fueron realizadas por una sola persona en la última etapa del proyecto, cuando ya había confianza mutua entre las familias y el equipo de trabajo.

Resultados

La evaluación nutricional de los 653 niños del pueblo de Santa Úrsula arrojó resultados muy variables. La mayoría de los casos se pueden considerar como desnutridos (28.4% con bajo peso para la edad), de igual forma encontramos muchos obesos (19.4% con mayor peso para la talla). La distribución de los niños, de acuerdo con los indicadores y la clasificación nutricional, se puede observar en el siguiente cuadro 1.

De 424 familias, en 113 de ellas (26%) los niños quedaron comprendidos en la definición de desnutrición, por tener dos o más medidas bajas; y sólo en 25 familias se encontraron a niños con los tres indicadores por debajo de menos un escore Z. Por otro lado, el análisis por grupos de edad mostró que la mitad de los niños desnutridos eran de menor edad, de cuatro a cinco años; sin embargo los niños de mayor edad nunca fueron desnutridos. Dentro de la familia esta categoría correspondió al último o al penúltimo, es decir, la desnutrición estuvo presente en el grupo de menor edad y con mayor frecuencia en los niños (55.7%) que en las niñas (44.3%).

Encuesta dietética

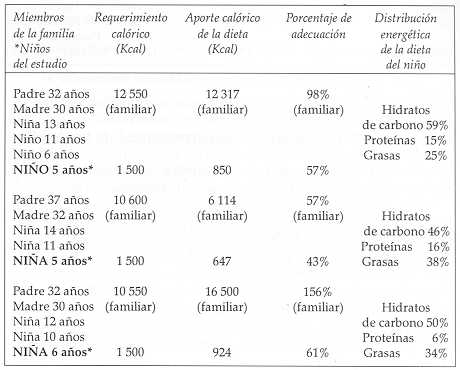

El porcentaje de adecuación de la dieta en las familias desnutridas fue muy variable; por ejemplo, en la tercera parte fue muy bajo y en las restantes la dieta cubrió entre el 98 y l00% de los requerimientos energéticos. Pero siempre fue demasiado bajo en los niños: entre 43 y 61%. La distribución de los macronutrimentos en tanto porcentaje de las calorías fue el siguiente: hidratos de carbono por abajo del 60%, proteínas entre 15 y 16% y grasas por arriba del 30%. Los principales alimentos que consumieron fueron pocos: leche, huevo, pan y tortilla.

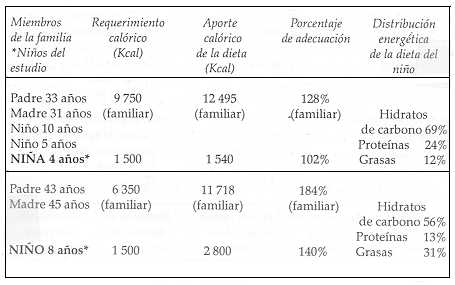

En el caso de las familias con niños clasificados como normales el porcentaje de adecuación siempre estuvo por arriba del l00% y lo mismo pasó en los niños, ya que siempre cubrió satisfactoriamente los requerimientos de energía. La distribución energética de su dieta fue: hidratos de carbono 63%, proteínas 19% y grasas 22.5%. Los alimentos consumidos por estos niños fueron más variados: leche, huevo, carne, pollo, frijoles, arroz, tortilla o pan, y fruta. Las diferencias más notables con los malnutridos fue el consumo de carne, frijoles, arroz y fruta. En los cuadros 2 y 3 se presentan algunos ejemplos de los patrones de alimentación de niños normales y desnutridos.

Características socioeconómicas de las familias

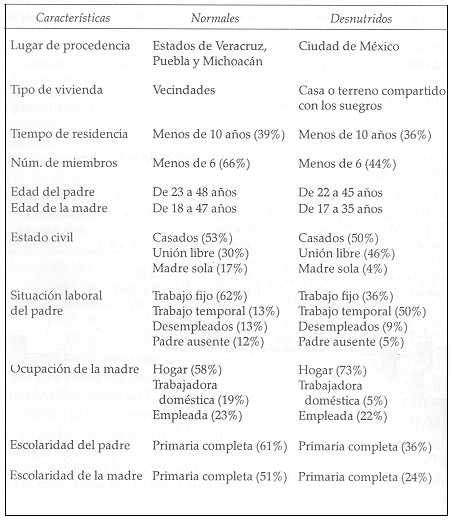

En el estudio de la muestra de 100 familias se encontraron varias diferencias importantes entre los grupos (Véase cuadro 4)

Existen varias diferencias entre las familias de niños bien y mal nutridos, en varios estudios previos algunas de ellas fueron coincidentes como por ejemplo que las segundas son familias en unión libre, sin trabajo fijo y con un nivel de escolaridad más bajo. Pero en esta muestra se encuentran tres diferencias con estudios previos, sobre todo en los hechos del medio rural: 1) las familias de los desnutridos de este barrio son predominantemente originarios de la ciudad, 2) viven en casa sola junto con los padres o suegros y no en las vecindades, están más tiempo en casa; por el contrario los niños bien nutridos trabajan fuera del hogar, porque la mayoría son hijos de sirvientas, aun en los casos las que no tienen pareja. Las madres solas o que trabajan fuera del hogar tienen menos riesgos de que se desnutra su hijo; cabe mencionar que este aspecto resultó diferente a lo que se considera tradicionalmente en las publicaciones u opiniones de médicos con práctica en nutrición pediátrica.

Aspectos de la desnutrición

En la encuesta antropométrica fue planteado al grupo de señoras lo siguiente: si en una familia hay dos niños y el menor está desnutrido y el mayor no, ¿ustedes a qué creen que se deba esto? Las señoras respondieron: “puede ser que al primer hijo le ponen más atención por ser el primero y el segundo tiene menos atención porque tiene más trabajo que hacer”. “Al tener dos hijos se descuida al grandecito, al primero.” “A veces se cuida más al primer hijo y a veces se cuida más al segundo”. “Al tener dos hijos la madre se inclina más por el mayor, además el grande ya puede comer por sí solo y agarra lo que haya en la casa”. “Lo que no se come uno, se lo come el otro.” “Se consiente más al chiquito”. “No, se cuidan parejo igual a todos”. “Se quiere igual a todos. A cada uno se le da su tiempo”. También mencionaron que quizá se debe a que la madre trata de darle más atención al más grande, porque “éste ya siente y va ha pensar que quieren más al chiquito”. Los niños grandes, dicen las madres, presionan más tanto al padre como a la madre.

Cabe destacar que, en las familias con niños desnutridos, siempre se amamantó al primer hijo durante un largo periodo. Algunas señoras comentaron al respecto, “nada más a la mayor le di pecho, los demás no quisieron; durante 15 días sólo les di té. Yo tenía mucha leche y la doctora me dijo que no tenía caso que me estuviera exprimiendo el pecho; la leche del Seguro tampoco la quiso”.

También se interrogó a las madres de los niños con desnutrición ¿a quién se parecía más su hijo/a?, invariablemente respondieron que al esposo. “En sus ojos, sus gestos, su carácter.” Sólo en un caso se respondió “dicen que a mí, pero yo digo que a mi esposo”.

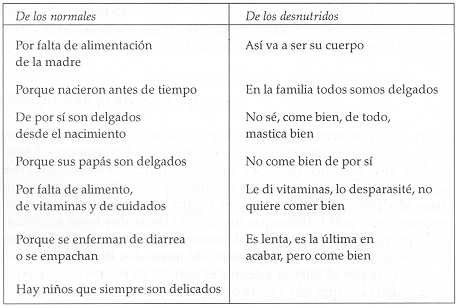

Otras expresiones de las madres sobre las causas de la desnutrición de los niños se resumen en el cuadro 5.

Preferencia por los hijos, en el caso de los niños normales

Las mujeres discutieron sobre el cuidado y la preferencia hacia una niña o un niño y coincidieron en que es igual porque los atienden de la misma manera; algunas mencionaron que los padres sí hacen diferencia puesto que prefieren y atienden más a los niños.

Otro aspecto fue que tampoco consideran que haya diferencia en la atención y la alimentación debido al orden de los nacimientos, es decir, tratan por igual al primero, al segundo o al tercer hijo. En este tema las madres demostraron mayor interés, como en el siguiente ejemplo:

Mi hermano el más chico estaba flaco, porque mi mamá trabajaba. Los demás hermanos iban a la escuela y nadie le hacía caso. Después nadie le daba a probar las verduras y otros alimentos, y ahora no le gustan y no quiere comer lo que se le da. Come cualquier cosa o dice que ya comió y se sale.

Conclusiones y comentarios

El indicador talla/edad mostró déficit en una buena parte de la población estudiada (34.9%), de tal manera que la desnutrición crónica en estas familias es el resultado de una larga exposición a inadecuadas condiciones materiales de vida. Si bien en esta etapa de la vida la mortalidad causada por la desnutrición no es frecuente, la alimentación insuficiente -en el 28.4% de estos niños- es un obstáculo para el buen desarrollo y crecimiento, además de que es un factor importante en el deficiente proceso de socialización del niño.

En esta población marginal encontramos tres tipos de situaciones en la dieta: una satisfactoria en la familia y en el niño, otra satisfactoria en la familia pero insuficiente en el niño, y otra insuficiente en la familia y en el niño. Los que presentaron desnutrición siempre manifestaron uno de los dos últimos patrones, con más frecuencia fue la dieta infantil con baja densidad calórica y menos variedad de alimentos. Sin embargo hubo una distribución semejante con los bien nutridos en relación con los macronutrimentos. En ambos grupos hay un consumo deficiente de frutas, verduras y poca variedad de cereales y leguminosas, pero fue más notable en los malnutridos.

De este modo la situación alimentaria encontrada en la familia que no es de deficiencia acentuada, juega un papel importante en los problemas nutricionales, que puede comenzar con la formación de hábitos y actitudes del niño. Si bien es la madre la encargada de determinar los alimentos a ingerir en el día y de cómo, cuándo y dónde los consumirá; también los factores culturales, sociales y psicológicos determinarán en buena medida el estado de nutrición: el ambiente familiar, la distribución intrafamihar de alimentos, las preferencias y los gustos.

En el análisis se pudo observar que las familias con niños desnutridos tienen un mayor número de miembros, menor edad y escolaridad en ambos padres y un mayor porcentaje de parejas que viven en unión libre. Por otro lado, en las familias de niños normales existe un mayor porcentaje cuyo estado civil lo denominamos como “madre sola”, que comprende la separación de los padres, las madres solteras o viudas. Este hecho confirma que hay un elevado número de padres ausentes y mayor participación de la mujer en la economía familiar.

Las diferencias importantes entre las familias con hijos normales y aquéllas con algún hijo/s desnutrido son: las mujeres de otros estados se desligaron a temprana edad -si no total, sí físicamente- de su núcleo familiar; de los hábitos alimentarlos locales y regionales; de un aprendizaje sobre la alimentación (educación informal). También hay una ruptura en el acceso a determinados alimentos y tecnologías tradicionales. Sin embargo, esta conclusión quedaría incompleta si no se incorpora una segunda parte del proceso, en la cual los nuevos residentes de la ciudad adquieren: 1) otros conocimientos sobre la salud y alimentación, 2) un mayor acceso y variedad de alimentos, 3) tecnologías que permiten un mejor aprovechamiento y menor tiempo de preparación de los mismos. Es importante destacar que la adquisición de nuevos conocimientos -hábitos higiénicos y alimentarios- provienen de grupos sociales de niveles socioeconómicos altos, donde las mujeres se insertan como trabajadoras domésticas (casas particulares, cocinas económicas y restaurantes).

Es muy notorio que las familias de la muestra enfrentan una presión sociocultural constante hacia el cambio o la reproducción de hábitos alimentarlos e higiénicos. Un primer comentario sería que el cambio de hábitos operó de manera positiva en la nutrición de los hijos donde ambos padres proceden de otros estados; por el contrario, en las parejas originarias de la ciudad de México la reproducción de hábitos tuvo un resultado negativo. De esta manera es posible predecir una mayor resistencia al cambio de la dieta que llevaban como solteros y posteriormente como matrimonio, sobre todo en las parejas que continuaron viviendo en estrecha relación con sus padres o suegros. Es decir, no hay un cambio de hábitos sino una reproducción de los mismos, debido a que no hay cambio ni ruptura en el acceso y uso de alimentos y tecnologías; como tampoco en la educación informal, por la constante influencia del grupo familiar. Un comentario podría ilustrar mejor: “durante un año y dos meses sólo le di pecho al niño, porque no sabía qué darle”. En este caso queda claro la no reproducción de ciertos hábitos, es decir, la ausencia de influencia familiar. Por otro lado, también es probable una mejor disposición al consejo médico, por parte de las madres de origen de otros estados, no sólo por el respeto que le tienen sino porque carecen de otras fuentes de información que contradigan o confundan. Una señora comentó al respecto: “en mi casa siempre había alguien que me decía, dále de esto, dále del otro”.

Un segundo comentario acerca de los resultados, de manera general, se refiere a la desnutrición del menor de los hijos. Al respecto se dice, retomando la opinión de las señoras que discutieron en grupo, “al primer hijo se le pone más atención y al segundo menos porque tiene más trabajo que hacer”. El hecho de que al primer hijo siempre se le dio el pecho, además de que nunca fue el hijo/a desnutrido, confirma la opinión del grupo de mujeres. También llama la atención que el hijo/a con desnutrición se parece al papá. Este hecho puede considerarse como un indicador del conflicto entre la pareja.

De igual forma existen diferencias importantes en la actitud de los esposos con respecto a sus empleos y ocupaciones, así como en la participación económica que tiene la mujer. Por un lado, los hombres de origen campesino se emplearon en trabajos de salarios fijos, aunque mal remunerados han permanecido en ellos por mucho tiempo. Además el ingreso extra que sus esposas consiguen en trabajos informales se destina a la compra de alimentos. En cambio, los hombres que nacieron en la ciudad generalmente tienen más de un oficio, aun cuando ejerzan primordialmente uno. Cuando no hay trabajo se emplean como peones o en cualquier oficio, ganando en ocasiones un mejor salario, aunque ello implica que deben cambiar de obra y de zona de trabajo, además sus esposas no contribuyen económicamente en la alimentación del hogar.

Los dos grupos de familias comentaron la importancia de la herencia familiar; sin embargo las madres de los niños normales consideran que la causa de que un niño esté delgado es por falta de alimento, o por padecer alguna enfermedad. Mientras que las madres de los niños desnutridos ven el estado de nutrición de sus hijos como “normal”, o bien, porque el niño no quiere comer o simplemente no encuentran explicación. Estas dos maneras de percibir la desnutrición muestran que en un grupo no se acepta la responsabilidad de la salud del niño; en cambio las madres de los niños normales la explican como falta de alimentación y cuidado del niño, y también de la salud de ellas.

Las madres que discutieron en grupo coincidieron que la atención a un niño o niña es igual: “se cuida parejo, igual a todos, a cada uno se le da su tiempo”; y son los padres (los señores) los que sí hacen diferencia; prefieren y atienden más a los hijos varones. Al parecer en estas opiniones, se asume y acepta el papel de la reproducción, como el objetivo fundamental de la mujer y que aun cuando el padre crea cierta diferencia, ésta no tiene un efecto directo o inmediato. Lo que permite sugerir que en las familias con niños desnutridos son las madres las que hacen una diferencia importante en el cuidado de sus hijos, y por lo tanto el efecto de esta diferencia tiene consecuencias más inmediatas.

Por otro lado, la preferencia por un hijo es mayor si es ejercida por los padres y aun por el resto de la familia -abuelos y tíos -. Las madres tienen más atención al hijo mayor porque consideran que “éste ya siente y va a pensar que quieren más al chiquito”. También es cierto que a mayor edad el niño participa e interfiere más en la vida diaria de la madre, demandando su atención. Además, se procura mayores recursos; por ejemplo, come por sí solo. Es importante señalar la manera en que las familias originarias de la ciudad de México perciben el lograr su objetivo de reproducción. Parece ser que el primer hijo satisface las expectativas de la pareja y de su grupo familiar, donde tener un hijo significa haberse realizado, por lo que los demás no requieren de una conducta tan aprehensiva.

Los resultados de que en las familias de los desnutridos esté el padre más presente, generalmente poco participativo, que sean originarios del barrio y, sobre todo, que la familia coma mejor que el niño, más los resultados de la rigurosa entrevista, permiten sostener que en el barrio es muy importante para la nutrición del niño el factor conflicto familiar y estrés en la relación madre-hijo.

En conclusión podemos decir que existe mayor disposición al cambio sociocultural en las familias de origen campesino que radican en el pueblo de Santa Úrsula. Esta disposición se genera por la distancia y rompimiento con hábitos y recursos tradicionales; la convivencia con grupos de mayor nivel socioeconómico, el trabajo estable y la necesidad de aprovechar los recursos dispuestos de manera general en los programas sociales y servicios públicos. Por otro lado, en el estudio detectamos que la desnutrición del preescolar y del escolar se pueden considerar como un fracaso en el desarrollo, donde el cuidado selectivo es síntesis de la inestabilidad y conflicto económico y social de la familia. Si bien la residencia conjunta con los suegros y el apoyo social que reciben de parientes es una estrategia que permite sortear los problemas de la crisis económica; también resulta evidente que esta relación puede tener un efecto negativo en la salud de los hijos.

La complejidad de la desnutrición, en cualquier grupo social urbano o rural, merece la atención de las diferentes disciplinas preocupadas por los problemas de salud. Además, cada día es mayor la demanda y la magnitud de los problemas de la población joven urbana, la cual presenta enormes problemas de drogadicción, abandono, rechazo y violencia intrafamiliar. No es exagerado considerar la desnutrición del preescolar y del escolar como indicador de una prolongada crisis familiar y un reclamo para su atención integral. Estos niños no requieren tanto de los alimentos, sino mejores condiciones proporcionadas al interior de una familia con características socioeconómicas, culturales y psicológicas que estimulen favorablemente su desarrollo físico y mental.

Bibliografía

Bakketeig, L. et al., “Perinatal Mortality by Birth Order Within Cohorts Based

on Subship Size”, en B. Medical Journal 3,1979, p. 693.

Bronfman, M., Multimortalidad y estructura familiar, tesis de doctorado, Escola de Salúde Publica, 1993.

González de la Rocha, M., “Family Well-Being, Food Consumption, and Survival Strategies during Mexico’s Economic Crisis”, en Social Responses to Mexico’s Economic Crisis of the 1980s, San Diego, University of California, US-Mexico, Contemporary Perspectives Series 1, 1991.

González de la Rocha, M., A. Escobar y C. M. de la O Martínez, “Estrategias versus conflicto: reflexiones para el estudio del grupo doméstico en época de crisis”, en Crisis, conflicto y sobrevivencia, México, Universidad de Guadalajara, CIESAS, 1990.

Haynes, C.F. et al., “Hospitalized Cases of Non Organic Failure to Thrive”, en Child Abuse Negl 2,1984, pp. 229-242.

Howard, M., “Socio-Economic Causes and Cultural Explanation of Childhood Malnutrition Among the Cagga of Tanzania”, en Society Scientific Medical 2, 1994, pp. 239-251.

Levine, N., “Diferencial Child Care in Theree Tibetian Communties: Beyond some Preferance”, en Popul. Dev. Rev. 13, junio, 1987.

Mosley, W H., Determinantes biológicos y socioeconómicos de la sobrevivencia en la infancia, vol. 30, núm. 3, SPM, 1988.

Muñoz, M. P. Arroyom G, Pérez et.al., “The Epidemiology of Good Nutrition in a Population with a High Prevalence of Malnutrition”, en Ecology of Food and Nutrition 3, 1974, pp. 223-230.

National Center for Health Stadistics, Measuring Change in Nutritional Status, Génova, World Health Organization, 1983.

Oates, R. K. et.al., “Long-Term Effects of non Organic Failure to Thrive”, en Pedatric Jan, 1985, pp. 36-40.

Pollitt, E. y R. Leibel, “Biological and Social Corretales of Failure to Thrive”, en Social and Biological Predictors of Nutrition Status, Phisical Growth, and Neurological Development, AP, 1980, pp. 173-200.

Sweeting, H. y P. West, “Family Life and Health in Adolescence: A Rol For Culture in the Health Inequalities Debate?”, en Society Scientific Medial 2, 1995, pp. 163-175.

Wandel, M., “Nutrition Related Diseases and Dietary Change Among third World Immigrants in the Northen Europe”, en Nutrition and Health, 2, 1993, pp. 117-133.

Citas

* Los autores agradecen a la maestra Paloma Escalante y al doctor Sergio López A. por sus comentarios y sugerencias. Los tres investigadores pertenecen al Instituto Nacional de la Nutrición ‘Salvador Zubirán’.

- National Center for Health Stadistics, Measuring Change in Nutritional Status, Génova, World Health Organitation, 1983. [↩]