Carlota Diez Loredo

Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH

Tamara Yaschine y Caplan

Investigadora

Glifo del pueblo de Tlapa. Detalle del Códice Mendocino.En el complejo panorama del poblamiento del México antiguo destacan dos acontecimientos migratorios: uno anterior al transcurrido como migración nahua, que llega del norte por vía terrestre, se registra en los documentos el que llega por el Atlántico a la costa del Golfo de México. En estas dos migraciones encontramos a los cohuixca-tlapa participando y aportando a la formación del horizonte cultural correspondiente.

Glifo del pueblo de Tlapa. Detalle del Códice Mendocino.En el complejo panorama del poblamiento del México antiguo destacan dos acontecimientos migratorios: uno anterior al transcurrido como migración nahua, que llega del norte por vía terrestre, se registra en los documentos el que llega por el Atlántico a la costa del Golfo de México. En estas dos migraciones encontramos a los cohuixca-tlapa participando y aportando a la formación del horizonte cultural correspondiente.

Algunos documentos pictográficos se han convertido en soporte de información etnohistórica y en fuentes documentales de primera importancia para el conocimiento y avance de la antropología y de su intento por definir la imagen que los propios pueblos quisieron proyectar.

En algunos manuscritos pictográficos indígenas los tlapanecas, los cohuixcas y los yopes aparecen representados con una decoración facial1 muy característica: una especie de antifaz o línea negra que les corre de sien a sien. Los jeroglíficos cifrados de las revoluciones venusinas entrelazan el vaivén de los mercaderes con el del planeta, cuestión que hace que para conocer a unos se necesite conocer los emblemas del otro. La principal característica de Venus,2 es el antifaz, pintura que confería al que la usaba el nombre de couhíxcatl o cuixcócatl y era señal de ser hombre valiente,3 significativos comentarios al grupo étnico que nos han llegado a través de los cronistas descendientes de la antigua nobleza nativa.

Mixtecos, nahuas y tiapanecos conviven aún en la cuenca del río Balsas, entre los 98 y 99o de longitud este y los 17 y 18o de latitud norte.

Los cohuixca-tlapaneca, ocupaban las provincias de Tlachmálac4 y Tepecuacuilco,5 al norte de Teotenanco6 (en el actual estado de Guerrero), aun cuando la Cohuixcatlapan7 sea propiamente la cuenca del río Tlapaneco y parte de la del alto Balsas.8

Una información etnohistórica respecto a los tlapanecas los ubica en el periodo Clásico temprano (0-500 d.C.): refiere que estando juntos los antiguos chichimecas9 en Aztlán, en 8-Acatl (83 d.C.), se inició la diferenciación entre otomíes, tenimes10 y cuextecas.11

Los eztlapictin-teotenanca teochichimeca cuixcoca temimilolca ihuipaneca zacanca12 salen de Aztlán Chicomóztoc y arriban a Teotenanco Cuixcoc Temimilolco lhuipan Zacanco, tal vez a finales del siglo octavo.13

Algunos autores no consideran Chicomóztoc14 como un lugar preciso sino como el territorio de una cultura. Y no sólo eso, sino también como la Mesoamérica marginal norteña, que proveyó de sangre nueva durante el Posclásico, por la gran variedad de pueblos que se registran salieron de allí. Traduce la imagen de una matriz común a muchos pueblos, con diversas culturas, que participaron en la formación del horizonte cultural. El éxodo de cada uno y su larga peregrinación atañe a la investigación histórica. Lo que a primera vista se señala es el inicio de lo que nosotros acostumbramos nombrar horizonte Posclásico.

Así, Chicomóztoc es considerado como un lugar de origen pluriétnico. El dominico Pedro de los Ríos, quien subtituló15 el Códice Vaticano A, identifica a los cohuixca como uno de los grupos de los siete chichimecas de la caverna original.16 Estos grupos étnicos salieron de Chicomóztoc encabezados por siete jefes,17 identificados por Motolinía y Mendieta; a Xicalancatl se le data como el guía de los cohuixca.

En este contexto de migración de un lugar común, cuando los teotenancas llegaron a Teotenanco, Cuixcoc Temimilolco, se llegaron a encontrar con los toltecas,18 y con el que los mandaba, “el de nombre Topiltzin Acxitl Quetzalcóhuatl”, quien hizo la guerra a los teotenanca deseando destruirlos.19 Los eztlapictin-chichimeca habitaron Teotenanco durante doscientos o trescientos años. Nuestra hipótesis es que estuvieron doscientos, pues la fundación (aproximada) de Tula fue en 900 d.C. y a los cohuixca se los menciona como uno de los veinte pueblos que eran “complemento” del tolteca.20

En el complejo proceso de la transformación de un mundo teocrático a otro militarista, del origen de Tula y del surgimiento del Posclásico en general, tienen un lugar histórico las variadas poblaciones que salen de Chicomóztoc.

El relato de que los toltecas estuviesen en Teotenanco a finales del siglo VIII nos hace reflexionar sobre la posibilidad historiográfica de que los teotenancas hallan sido cofundadores de Tula.

En el año 1-Técpatl 856 se inicia el gobierno en la forma de alianza en el mando del tlahtohuani y el tlahtoque teuhctli desde tres lugares distintos.21

Culhuacan, convertida en la principal autoridad, precedía la sede del mandato, junto con Tula y Otumpa. Estos tres grandes señoríos pactaron una coalición política, fundando una Triple Alianza22 que les permitió conservar el predominio sobre territorios conquistados. Las provincias ganadas aseguraban la ayuda mutua y la transmisión del poder legítimo. Este suceso nos permite suponer que el funcionamiento de las instituciones tlapanecas, a partir de la época tolteca, sucedió en señoríos, bajo el mando de las Triples Alianzas, hasta llegar a aquella en la que presidían los mexicas.

La gran Tollan se integraba con veinte pueblos, que eran “complemento” del tolteca, entre los cuales estaba el cuixcoca.23

La lengua y el linaje de los tlapanecas, de origen chichimeca, era tenime y procedían de Aztlán.

Probablemente hacia el año 1000 d.C., un movimiento migratorio nahua teotihuacano se extendió desde la región de Chilpancingo y Chilapa hasta Ollinalan y Tlapa, en donde se amalgamó con los yopime.24 En la Tercera Relación Chimalpahin refiere que al brujo sacerdote de los aztecas, en Aztlán Nauhtlan Colhuacatépec, en donde habitaba estos antiguos chichimecas, se le apareció el Tetzáhuitl Huitzillopocht en el año 1-Pedernal (1064); el símbolo 1-Pedernal era el signo de 1a cuenta de sus años. En ese año fueron congregados los aztecas al aparecérsele al brujo sacerdote el Tetzáhuitl Huitzillopochtli.

En su orden el primer calpolli (linaje) era el de los yopes.25

Comenzaron a partir en el año 1-Pedernal, tomando la delantera cuatro personas, que eran las que cargaban a Huitzillopochtli.

Una variante en los relatos dice que en el año 5-Pedernal (1068), llegaron los aztecas al pie de un frondoso árbol; al disponerse los cuatro cargadores de la deidad a tomar un reposo, el árbol se rajó estrepitosamente. Entonces Huitzillopochtli, dirigiéndose a los cargadores mexicas les habló así:

Marchad, no permanezcáis más tiempo aquí, pues solamente por cuatro años podéis permanecer en cada lugar como observadores y después ha que proseguir el camino.26

Con el cabello recogido y atado en lo alto de la cabeza, indicando que eran gente de guerra, en 1162 contemporáneamente a los totolimpanecas, llegan a la región de Chalco Amaquemecan los tenancas-tlayllotlacas. Procedían (…) de Cohuixco, lugar(es) en que decían haber permanecido durante 118 años, es decir a partir de 1044.27

Sahagún28 dice que:

estos yopimes y tlapanecas son de los de la comarca de “Yopitzinco”, llámanles yopes porque su tierra se llama Yopitzinco, y llámanlos también tlapanecas, que quiere decir hombres almagrados, porque se embijaban con color, y su ídolo se llama Totec Tlatlauhqui Tezcatlipoca, que quiere decir ídolo colorado; porque su ropa era colorada, y lo mismo vestían sus sacerdotes, y todos los de aquella comarca se embijaban con color. Éstos tales son ricos, hablan lengua diferente de la de México, y son los que llaman propiamente tenime.

La nación o parcialidad de los tenancas tlayllotlacas atlauhtecas fue una de las cinco naciones29 que tuvieron “tecpan” o “palacio de gobierno” en Chalco30 Amaquemecan. La expansión territorial alcanzada por estos grupos hizo que tuvieran más de una cabecera. Señores de ciudades tributarias, los tenancas tlayllotlacas tuvieron a Tzacualtitlan Tenanco Chiconcóhuac,31 Tzacualtitlan Tenanco Atlauhtlan32 y a Tzacuatitlan Tenanco Tlayllotlacan (Tlapa) como cabeceras.

Cinco diferentes naciones33 entre las cuales se encontraba la de los tenancas tlayllotlacas atlauhtecas, en lo político o en lo étnico tuvieron representación a manera de Estados o naciones confederadas y a los tlayllotlacas atlauhtecas se les refiere como chichimecas.

En 1170 (Nahui Acatl, 4-Caña) los tlayllotlacas,34 que eran toltecas de la Mixteca, llegaron a Texcoco35 para ofrecerle obediencia a Quinátzin36 y pedirle tierras donde poblar.

El historiador Ixtlilxóchitl, tratando de configurar los orígenes de Texcoco relata que:

recien entrado que fue Quinatzin (primer rey de Texeoco) en su imperio, vinieron de las provincias de la Mixteca dos naciones […] que eran del linaje de los toltecas […] consumados en el arte de pintar y hacer historias.37

Su caudillo era Tempantzin y tenían por ídolo a Tezcatlipoca. Eran más de dos mil hombres sin contar a las mujeres. A los mejores los hizo poblar en la ciudad de Texcoco. Ellos eran artesanos “especialmente en el arte de la pintura”. A cuatrocientos de ellos, con su caudillo Tempantzin, Quinatzin les mandó que poblaran adelante, de Tetzcutzinco, en el barrio de Tlailotlapan. Los demás fueron repartidos en pueblos diferentes por barrios.38

Parte de la herencia de alta cultura de estas gentes de ascendencia rnixteca-tolteca, los tlayllotlaque,39 fue el Xipe Totec. La significación histórico-cultural del pueblo tlayllotlaque, es evidente en una máscara de Xipe Totec encontrada, entre otros objetos, en la tumba 7 de Monte Albán.40

En el año 3-Calli (1209) “los antiguos a los que daban por nombre eztlapictin teotenanca teochichimeca cuixcoca temimilolca ihuipaneca zacanca”41 llegaron a asentarse “allí por Tizatépec [Cuitláhuac] en las inmediaciones de Tulyehualco”.42 Los guiaba Totoltécatl Tzompachtli, Tlailotlacteuhctli, y él venía “cargando” al dios al que ellos daban el nombre de Nauyoteuhctli. En Tizatépec estuvieron durante veinte años. Todos eran de Teotenanco, Temimilolco y Cuixcoc.43

Y una vez que arribaron, que vinieron a instalarse allí en Cuitlatetelco44 los antiguos tenanca chichimeca, inmediatamente se encaminaron y fueron a meterse a Mizquie.45 Ya que fueron a dar con él, ya que está en pie, ya que está colocado el mezquite (por lo que ahora se llama al pueblo Mizquic), por allí fueron a conseguir el pequeño cercado, fueron a ligar los términos los antiguos tenanca. Pues allí precisamente se yerguen los linderos de los mencionados tenanca chalca; por eso emprendieron el regreso, de nueva cuenta vinieron a Cuitlatetelco, en donde llegaron a asentarse los tenanca, en donde hicieron otros diez años; allí estuvo asumiendo el mando la persona del Totoltécatl Tzompachtli, tlailotiacteuhtli; allí nacieron algunos de los hijos de los antiguos chichimeca, todavía de aquellos que habían venido de allá, del lugar de nombre Teotenanco Cuixcoc Temimilolco Zacanco.46

En el año 6-Tochtli (1238) los tenanca chichimeca cuixcoca temimilolca ihuipaneca habían cumplido diez años en Cuitlateteleo. En ese año muere Tololtécatl Tzompachtli, e inmediatamente se concentran los tenanca diciendo:

-Puesto que murió el que nos estuvo mandando, la persona del Tlailotlacteutli Totoltécatl Tzompachtli, además de que todos los ancianos se han acabado, se han muerto, ¿acaso irá a haber silencio? ¡Que se ponga la estera, la silla! ¡Que se asiente el infante, el pequeñito, el hijo preciado del tlatohuani Totoltécatl Tzompachtli, el de nombre Cuahuitzatzin! Que sea tlailotiacteuhctli.47

Los tlailotlaque o tlapanecos eran un calpoltin de Teotenanco,48 como se registra en el Memorial de Culhuacan. “Partieron de Tizatépec […] los teotenanca chichimeca en seis calpoltin: los tlailotlaque, los atlauhteca los de Tlacatecpan, los amilca, los de Teuhctipan, los tepameca”.49

En 1279 los tlayllotlacas erigen un adoratorio50 y un templo en Tolteca Tzacualtitlan Tenanco Chiconcóhuac, al que habían conquistado en 1272. Lugar que fue su capital, pues en Amaquemecan sólo tuvieron un tecpan, con funcionarios representantes en la corte de totolimpas (nonohualcas).51

Cuahuitzatzin Tlayllótlac Teuhctli, señor y gran caballero del linaje chichimeca, fue quien congregó y estableció a los suyos en Tzacualtitlan Tenanco Chiconcóhuac, erigiendo (8-Acatl, 1279) un oratorio a Nauhyo Teuhctli, “el Señor del Cuadrado”.52 Congregó a la mitad de sus macehuales tenanca, a los que había dejado en Ateneo, cerca de Ayotzinco.

Sobre el territorio seis calpoltin se organizan en un feudalismo jerarquizado. Tres jefes teutlahtoque representaban el poder local, confirmándose recíprocamente dentro del orden de una jerarquía con la persona del tlahtohuani, como lo demuestra este texto:53

“El primer calpolli [era] de tlailotlaque. El segundo calpolli de atlauhteca; el que manda a estos atlauhteca, el de nombre Illancuéitl, atlauhtécatl teuhctli, solamente se quedó allí, en Ateneo, entre los demás atlauhteca que allí se quedaron y que estuvo rigiendo. El tercer calpolli gente de Tlacatecpan; éstos fueron a dar con quien los guía y manda como teuhctli, el de nombre Cuachipazoltzin, tlacateuhctli. El cuarto calpolli, de amilca; éstos también fueron a dar con quien los guía y manda como teuhctli, el de nombre Teccímit amilcatl teuhctli. El quinto calpolli, gente de Teuhctipan. El sexto calpolli, gente de Tepaman.

También en el año 8-Acatl (1279) en Tzacualtitian Tenanco se hace el aposento al tlacatecolotl54 “Tecolote humano”.

El relato de la misma crónica alude a que en el año 1-Calli (1285), avanzaron los teotenancas sobre los mexica en Chapultepec, donde mataron a Cuauhtlequetzqui su teomama (“El que carga a dios”).55

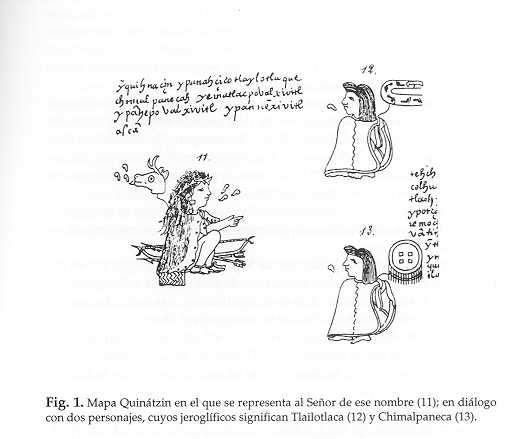

En el mapa Quinátzin,56 se ve a éste sentado en su icpalli, con sus armas y su tiara de señor, hablando a dos personajes que tiene al frente, cuyos jeroglíficos significan tlailotlaca y chimalpaneca, lo cual representa el arribo y establecimiento de estos pueblos en el señorío chichimeca. La leyenda a la izquierda dice: “en tiempo de Quinátzin llegaron los tlailotlaques, los chimalpanecas; hace ahora 162 años”.57

El lenguaje de la epigrafía en el glifo emblema de los tlailotlaque, destaca curiosamente sobre una estructura en forma de yugo, la impronta58 divina, la cual significa la marcha en su acepción física. Se representa una canoa al inicio, que al parecer se ha dejado de utilizar.

Indicando su asentamiento en el señorío chichimeca en 1333; el glifo emblema de los tlailotlacas, en el mapa Quinátzin, es semejante a la impronta que se encuentra tanto en la Matrícula de los Tributos como en el Códice Mendocino. La diferencia en el lenguaje de la epigrafía en el glifo emblema de los tlailotlaque es que aquí se encuentra la impronta de ambos pies sobre una estructura en forma de yugo.59

Nezahualcoyotl de Texcoco, Totoquihuatzin de Tlacopan, Itzcoatl de Tenochtitlan, eran los señores que formaban la Triple Alianza hacia el primer tercio del siglo XV.

Nezahualcoyotl, en los postreros días de 1440, hace un llamamiento general a los ejércitos de la Triple Alianza al fallecer Itzcoatl.

Lograr la hegemonía del altiplano con la existencia de todos los asentamientos de la región parece haber sido el límite de una lucha constante tanto de sacerdotes como de señores territoriales. Son clara ilustración de ello las pretensiones por medio de manipulaciones dinásticas, o buscando el origen de los antepasados de los gobernantes en el imperio tolteca y los avances sustentados en el poderío militar.

El territorio de la Alianza lo amplía Nezahualcoyotl al morir Itzcoatl (1440),60 e ir junto con Totoquihuatzin de Tlacopan sobre las provincias de Cohuixco, Oztoman,61 Quetzaltépec, Ixeateopan, Teozcahualco, Poctépec, Tomazolapan, Chilapan,62 Quiauhteopan,63 Ohuapan, Tzompahuacan y Cozamaloapan,64 “habiéndolas sojuzgado y puesto debajo del imperio con otros muchos pueblos a ellos sujetos”.65

Así, entre los hechos más sobresalientes se encuentra la incorporación, en la costa del Pacifico, de diversos puntos que se integran al territorio de la Alianza.

Las parcialidades yopetlapanecas localizadas en el siglo XVI en las costas del mar del sur (hoy municipios de San Marcos y Teconoapan, Guerrero) eran popolocas. Popoloca significa en náhuatl “de lengua extranjera”; y yopetlapaneca “hablante de zapoteca”.66

Pobladores de Teotihuacan,67 la primera68 capital náhuatl, en 1580 son identificados como popolocas.69 “Popoloca” es un término peyorativo para denominar en lengua náhuatl al que desciende de la familia lingüística núxe-zoque.

Jiménez Moreno sugirió que el lenguaje de los olmecas arqueológicos podía ser el zapoteca. Ignacio Bernal también piensa que existieron relaciones y afinidades antiguas y profundas entre la zona “metropolitana” olmeca y el país zapoteca. Por lo menos en la época preclásica (1500-1200 a.C.), habría que presuponer un prezapoteca.70

Hemos de aludir a la tradición que eleva al rango de matriz primordial al mar oriental. El mar no es el mar en sí, sino el “mar celeste” Illhuicáatl, el Océano Atlántico. El complejo simbólico contextúa los acontecimientos que se asocian con el este, el agua y la canoa al origen y a la proyección del medio geográfico, que posibilitó el florecimiento de los grupos migratorios.

Como hemos hecho referencia, evidencia de esta tradición se encuentra en el glifo emblema de los tlailotlaque. El cronista Ixtlilxóchitl relata que el mundo fue habitado después del segundo Sol… ¡por los olmecas!

Los que poseían este nuevo mundo en esta tercera edad fueron los ulmecas y xicalancas; y según por sus historias se halla, vinieron en navíos o barcas de la parte de oriente hasta la tierra de Potonchan, desde donde comenzaron a poblarle; y en las orillas del río Atoyac, que es el que pasa entre la ciudad de los Ángeles [Puebla] y Cholula, hallaron algunos de los gigantes de los que habían escapado de la calamidad y consumición de la segunda edad.71

Duverger72 analiza y resalta la importancia del complejo simbólico del texto. En efecto, notemos que identifica los migrantes marinos con los olmecas y tlapanecas; circunscribe y localiza al área geográfica en la que surgen; la región que abarca desde el Potonchan hasta el río Atoyac, en la meseta de Puebla. El texto sitúa la época del acontecimiento: la “tercera edad”, que un viento mágico barrerá para dar paso a la “cuarta edad”, la cual se caracteriza por la llegada de los toltecas.

El contenido del texto nos permite afirmar un acontecimiento migratorio que llega por el mar y el este, muy anterior a la migración nahua que llegó del norte por vía terrestre.

El investigador de las migraciones aún está lejos de respuestas concluyentes. Las migraciones han tenido diversos contextos de interpretación: míticas, étnicas, arqueológicas e históricas. Todo con el propósito de acercarse a una explicación al aprendizaje de la vida civilizada de las culturas del México antiguo.

El debate sobre la configuración de los horizontes y periodos culturales está muy lejos de estar cerrado.

A los tlapa xicallanca los descubren las fuentes actuando como cofundadores de Tula, el centro ceremonial más famoso del Posclásico temprano.

A manera de conclusión podemos decir que lugares que no tienen aparentemente ninguna relación revelan aspectos que nos conducen hacia la opinión contraria: Quetzalcóatl, uno de los dioses máximos de Tula, es también un ejemplo de síntesis cultural.

La principal característica de Venus es el “antifaz” que encontramos en la representación de los tlapanecas. También encontramos al planeta Venus representado en la mañana por Quetzalcóatl y en la tarde por su hermano gemelo Xólotl. Esta identificación de las estrellas matutina y vespertina nos hace pensar que la principal actividad de los tlapanecas era el comercio y que sus dos puntos de referencia estelar eran Tula y Huexotla.73

Bibliografía

Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, Obras históricas, 2 tomos, México, Editora Nacional, 1965.

Barlow, Robert H., Los mexicas y la Triple Alianza, vol. 3, Jesús Monjarás- Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés (eds.), México, INAH- UDLA, 1990.

____________, La extensión del imperio de los culhua mexica, vol. 4, Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés (eds.), México, INAH-UDLA, 1992.

Cooper, Clark James, Codex Mendoza. The mexican manuscript known as The Collection of Mendoza and preserved in the Bodleian Library, vol. III, Londres, Oxford, Waterloo and Sons Limited, 1938.

Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin y Francisco de San Antón Muñón, Relaciones originales de Chalco-Amaquemecan, México, FCE, 1965.

____________, Memorial breve de la fundación de la ciudad de Culhuacan, México, UNAM, 1991.

Duverger, Christian, El origen de los aztecas, México, Grijalbo, 1989.

Enciclopedia de México, México, Editora Nacional, 1978.

Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM, 1986.

Hers, Marie-Areti, Los toltecas en tierras chichimecas, México, UNAM, 1989.

Historia de México, t. IV, México, Salvat, 1978.

Kirchhoff, Paul, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García (eds.), Historia tolteca-chichimeca, México, CIESAS, FCE, 1989.

Krickeberg, Walter, Las antiguas culturas mexicanas, México, FCE, 1988.

Riva Palacio, Vicente, México a través de los siglos, Diccionario de Geografía, Historia y Biografía Mexicanas, t. 11, México, Editora Nacional, 1963.

____________, México a través de los siglos, t. II, México, Editorial Cumbre, 1981.

Pomar, Juan Bautista, Relaciones de Texcoco y la Nueva España, México, Salvador Chávez Hayhde, 1941.

Reyes García, Luis, Cuauhtinchan del siglo XII al XVI. Formación y desarrollo histórico de un señorío prehispánico, México, FCE, 1988.

Romero Galván, José Rubén, “Los dominios de la Triple Alianza”, en Atlas histórico de Mesoamérica, México, Ediciones Larousse, 1989.

Sahagún, Fray Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España, México, Porrúa, 1975.

Séjourné, Laurette, El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios, México, Siglo XXI, 1987.

Soustelle, Jacques, Los olmecas, México, FCE, 1992.

Citas

- En la Historia tolteca-chichimeca, Lám. VII, se encuentra una hilera de pies descalzos que conduce a la representación de una cueva con siete recintos interiores. En el centro se localiza un individuo sentado sobre una piedra; lleva en la mano derecha arco y flecha y en el rostro el antifaz o franja negra que caracteriza a los yope-tlapanecas. Una figura semejante de pie se encuentra a la entrada de la cueca. Kirchhoff, Odena y Reyes (eds.), 1989. [↩]

- Laurette Séjourné, El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios, México, siglo XXI, 1987, p. 268. [↩]

- Cuauhtlehuanitzin Chimalpahin, Relaciones originales de Chalco-Amaquemecan, México, FCE, 1965, p. 27. [↩]

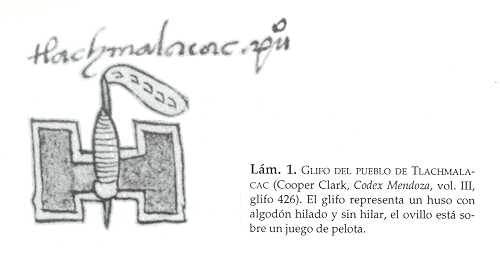

- Véase Lam. 1, Glifo del pueblo de Tlacmálac. Véase Cooper, Codex Mendoza, vol. III: glifo 426. Ortográficamente el nombre del pueblo en Chimalpahin aparece es escrito “Tlachmálac” y en el Códice Mendocino “Tlachmalacac”. [↩]

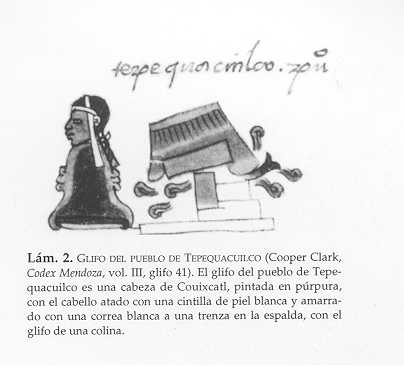

- En la tercera década del siglo XV, Izcoatl, cuarto señor de los aztecas, sometió Tecuacuilco. (Barlow, Los mexicas y la Triple Alianza, Vol. III glifo 41. [↩]

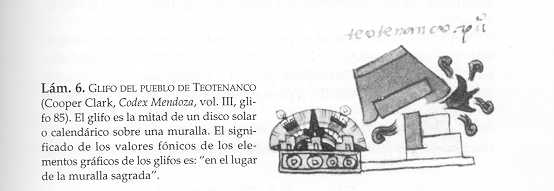

- En el glifo de Teotenanco el significado de los valores fónicos de los elementos gráficos de los glifos es: “antiguo recinto de piedra”. Chimalpahin, op.cit., pp. 320, 321 (n.t). [↩]

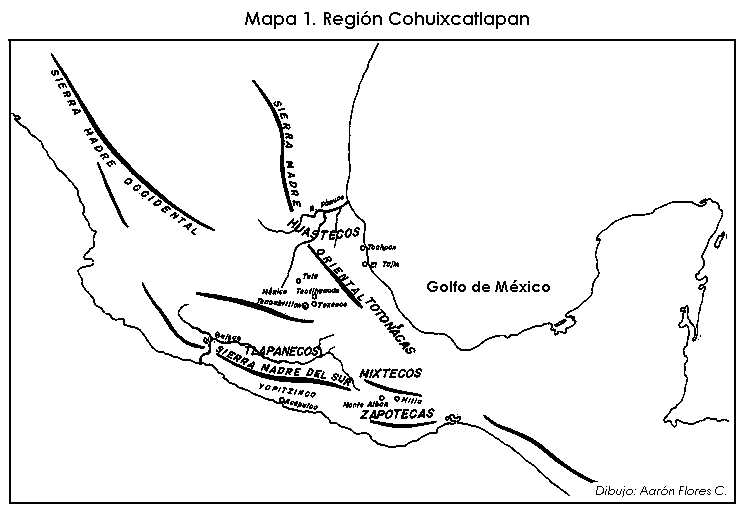

- Véase mapa 1. Región Cohuixcatlapan. [↩]

- Chimalpahin, op.cit., p. 27. [↩]

- Quizá sea conveniente esbozar un acercamiento al territorio chichimeca dentro de su contexto geográfico; el área aproximada, al norte de la Meseta Central, se extiende hasta el suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica y abarca una extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados. Para construir no con suficiente precisión la prehistoria de este inmenso territorio, se pueden mencionar algunos puntos de referencia que se conocen hoy en día, del hábitat lacustre de Chametla; Sinaloa a las tierras cultivadas de Tamaulipas; de los refugios bajo las rocas de Chihuahua a las pirámides de La Quebrada; Zacatecas, de la cueva de Yecora; Sonora, a los petroglifos de Coamiles; Nayarit, como supuestos de la región que espera estudios y trabajos arqueológicos que nos descubran muchos más sitios, y nos den indicios de las diferentes culturas y sus portadores. [↩]

- El cronista de la Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino Sahagún escribe el vocablo tamime o temime, indistintamente para referirse a lo quiere decir “tirador de arco y flechas”. Cfr. Sahagún, op.cit., pp. 598, 599 y 608. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales…, p. 127. [↩]

- Nombre completo de los antiguos chichimeca-tenanca. Cfr. Chimalpahin, Memoria breve de la fundación de la ciudad de Culhuacan, México, 1991, p. 65. [↩]

- Ibidem, XLI. [↩]

- Marie-Areti Hers, Los toltecas en tierras chichimecas, México, UNAM, 1989, pp. 190-191. [↩]

- Christian Duveger, El origen de los aztecas, México, Grijalbo, 1989, p. 227. [↩]

- Los otros grupos étnicos eran chichimexi, nonoalca, michiuaca, totonaca, cuexteca, olmeca xicalonga (Idem, p. 227). [↩]

- Los otros jefes eran Xelhua, Ténoch, Olmécatl, Mixtécatl, Otómitl y Quetzalcóatl (idem, p. 227). [↩]

- Chimalpahin, Memorial…, 1991, p. 53. La civilización de los toltecas irradió a una extensa región. Se ha comprobado arqueológicamente que desde el fin del siglo V, es decir alrededor de cuatrocientos años después de la fundación de su capital, habían ya formado la vasta unidad cultural que se extendía más o menos sobre todos los territorios designados por los antropólogos de hoy bajo el nombre de Mesoamérica. Séjouné, op. cit., p. 30. Trazando el historiador Ixtlilxóchitl la ruta que los huey tlapanecas o toltecas hacen hasta llegar a Tula, después de ser desterrados de su patria; dice que dejaron las colonias en los puntos en donde hicieron mansión. Su texto lo relata en las siguientes palabras: “Desterrados los toltecas de su patria, emprendieron su viaje por la costa, y pasando siempre tierras llegaron á la California en el mar que llamaron Hueytlapallan y que al presente se llama de Cortés, cuyo nombre le pusieron por parecer bermejo. Su llegada fue en el año Ce TECPATL correspondiente al 387 de nuestra era. Siguiendo por la costa de Xalixco y toda la provincia de Tochtepec, que cae en la costa del mar del Norte; y habiéndola andado y ojeado, vinieron á parar en la de Tolantzinco, dejando colonias en los puntos donde hicieron mansión. Los tultecas fueron los terceros pobladores de esta tierra, contándose primero los gigantes y por segundos á los ulmecas y xicalancas. Estando en Tolantzinco contaron ciento cuatro años de haber salido de su patria. Los nombres de los siete caudillos que los conducían, y entre los cuales se turnaba el gobierno, eran. 1º Tlacomihua, que otros llaman Acatl: 2º Chalchiumatzin; 3º Ahuecatl: 40 Coatzon: 5º Tiuhcoatl: 6º Tlapalhuitz; 7º Huitz: los cuales después poblaron la ciudad de Tollan, cabecera de la monarquía. Alva Ixtlixóchitl, Obras históricas, t. I, 1965, pp. 27-28. [↩]

- Ya que los eztlapictin-teochichimeca vinieron caminando, a partir de su territorio en Chicomóztoc y al llegar a Teotenanco Cuixcoc-Temimilolco se toparon con los toltecas, y Quetzalcóhuatl trató de eliminarlos, el periodo aludido de 200 a 300 años de poblamiento sólo puede situarse después del asentamiento de Tula en 710. Véase Chimalpahin, Memorial…, p. 53 y Krickeberg, Las antiguas culturas mexicanas, México, FCE, p. 424; éste registra en un cuadro cronológico que la fundación de Tula ocurre en 856 d. C y se prolongó hasta 1168 d.C. [↩]

- Kirchhoff, Historia tolteca-chichimeca, México, FCE, CIESAS, 1989, pp. 131-132. [↩]

- Chimalpahin, Memoria…, p. 7. [↩]

- Ibidem. La Triple Alianza entre Culhuacan, Tula y Otompa se origina en 856 y termina en 1047 d. C./Una segunda Triple Alianza entre Cotlinchan, Azcapotzalco y Xaltocan, iniciándose en el año de 1063 d.C. y termina en 1220 d.C Alva Ixtlilxóchitl, op. cit., p. 94. /El gobierno de una tercera Triple Alianza da comienzo en 1220 y se prolonga hasta 1430 d.C entre Texcoco, Azcapotzalco y Culhuacan./Antes de la conquista, la más conocida y estudiada de todas las Alianzas, es la cuarta (Cfr.Romero Galván, “Los dominios de la Triple Alianza”, en Atlas histórico de Mesoamérica, México, Ediciones Larousse, 1989, p. 159). Formada por Texcoco, Tlacopan y México/Tenochtitlan, conformada en 1430 termina en 1521, en el devenir de las formas de gobierno del Estado español en América y específicamente en el territorio que dominaba México/Tenochtitlan. /Véase mapa 2, en donde se localizan los asentamientos de los pueblos que formaban las Triples Alianzas, desde la primera hasta la cuarta, en el entorno de la cuenca de México. [↩]

- Kirchhoff et. al., op.cit. 1989, pp. 131-132. [↩]

- Enciclopedia de México, t. XII, p. 199. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales de Chalco-Amaquemeca, 1991, p. 25. [↩]

- Chimalpahin, Memorial breve de la fundación de la ciudad de Culhuacan, 1965, pp. 63-68. [↩]

- Ibidem, p. 27. [↩]

- Sahagún, op.cit., p. 608. [↩]

- Las otras cuatro naciones era: nación de los totolimpas o totlimpanecas amaquemes; nación de los chichimecas tecuanipas; nación de los nonohualcas, ramas tlalmanalca, chalca y acxoteca; nación de los poyauhtecas y panohuayas, también dichos nonohualcas. Chimalpahin, Relaciones originales…, p. 24. [↩]

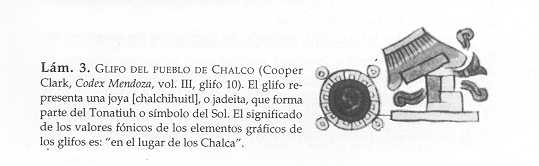

- Véase Lám. 3. Glifo del pueblo de Chalco. Cfr. Cooper Clark, Codex Mendoza, vol. III, glifo 10. [↩]

- Chiconcuac (siete culebras) localizado en el actual Estado de México. Pueblo fundado en el siglo XIII. Dista 48 km de México y 121 de Toluca. Riva Palacio, México a través de los siglos, t. 11, 1963, p. 250. [↩]

- Atlautla [n] (a orillas de las barrancas). Se localiza en el actual Estado de México al sur de Ozumba. Fundado en el año de 1552 por el “cacique” Cuaucapotecatl, dista de México, 146 km. y 70 de Toluca, se hablaban español, mexicano y otomí. Riva Palacio, op.cit., p. 62. Atlauhtlan “Lugar de los que tienen átlatl”, n. t. átlatl, -tlan (disparador de dardos; locat, abund). Chimalpahin (glosario), 1965, p. 299. [↩]

- Chimalpahin, op.cit., 1965, p. 24. [↩]

- Alva Ixtlilxóchitl, op.cit., t. I, 1965, 289. [↩]

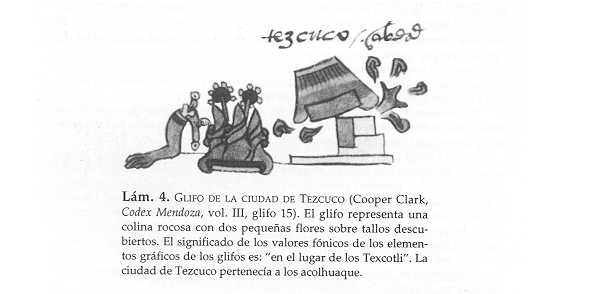

- Véase Lán. 4, Glifo de la ciudad de Tezcuco. Cfr. Cooper Clark, op. cit., vol. III; glifo 15./Pomar dice: “que después sobreviniendo los culhuaque, generación mexicana, poblando donde está agora esta ciudad, y corrompiendo el vocablo Tezcotl llamaron a la ciudad de Tezcoco, se derivó de Tezcotl, y al cerro llamaron Tezcotzinco, nombre diminutivo, tomandoló por cosa pequeña, como lo es á respe [c]to de otros cerros mayores, de suerte de Tetzcotl, porque los chichimecas que primero le pusieron el nombre no sólo se han acabado, pero no hay memoria de su lengua ni quien sepa interpretar los nombres de muchas cosas que hasta agora en aquella lengua se nombran”. Pomar, Relaciones de Texcoco y la Nueva España, México, Salvador Chávez Hayhde, 1941, p. 6. [↩]

- Recordemos el linaje de Quinatzin. En 1015 d.C Xólotl edifica Tenayuca. En ese mismo año decide extender su territorio y envía a su hijo Nopaltzin junto con seis señores “a tomar toda la tierra de una mar a otra”. Alva Ixtlilxóchitl, op. cit. t. I, p. 86./ En 1063 Xólotl reúne a los seis señores de haber repartido tierra, llegaron hasta él tres señores. Ibidem, p. 94: el primero y principal de nombre Aculhua; el segundo Chiconcuauh, y el tercero Tzontecoma y “dieron obediencia” y pidiéronle tierras donde poblar. Les otorgó tierra y casó a dos hijas suyas con dos de ellos. A la mayor la casó con Aculhua fundando la cabecera del señorío Aculhua en Atzcaputzalvo. A su hija Tzihuachóchitl la casó con Chicon Quauhtli fundando la cabecera de su señorío en Xaltocan. A Tzontecoma le dio por cabecera de su señorío a Cohuatlichan./Xólotl, señor de Tenayuca, conforme la segunda Triple Alianza que se conoce en el altiplano con Azcapotzalco, Xaltocan y Cohuatlichan (1063-1220 d.C)./Aculhua tío abuelo de Quinatzin lo hizo llamar en 1220 haciéndole jurar por gran Chichimecatl Tecuhtli en la ciudad de Azcaputzalco. A partir de esta fecha y hasta 1430 Texcoco, Azcaputzalco y Culhuacan formarán las cabeceras de los señoríos de la tercera Triple Alianza. Ibidem, pp. 118-119. [↩]

- Alva Ixtlilxóchitl, op.cit., t. 2, pp. 69-70. [↩]

- Ibidem, p. 70. [↩]

- O “regresados”. Cfr. Historia…t. Iv, p. 739. [↩]

- Historia…, t. IV, p. 739. [↩]

- Cfr. nota de pie de página; Chimalpahin, Memorial breve…, p. 51. [↩]

- Ibidem, p. 51. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales, p. 69. [↩]

- Cuitlatetelco aún sobrevive como pueblo (Tetelco). Pertenece a la parroquia de San Nicolás Tolentino, en la delegación Tláhuac. Cfr. Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM, 1986, pp. 74 y 107. [↩]

- Véase Lám. 5. Glifo del pueblo de Mizquic. Cfr. Cooper Clark, op. cit., vol. III; Glifo 5. [↩]

- Chimalpahin, Memorial breve…, p. 65. [↩]

- Ibidem, p. 71. [↩]

- Quizá el glifo señale el año de la fundación de Teotenanco. Véase Lám. 6, Glifo del pueblo de Teotenanco. Cfr. Cooper Clark, op.cit. vol. III; glifo 85. [↩]

- Chimalpahin, Memorial breve… p. 63. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales…, p. 28. [↩]

- En la formación y desarrollo histórico del señorío prehispánico de Cuautinchan, se cita a los totolimpaneca como un subgrupo inmigrante en Cuauhtinchan. Cfr. Reyes García, op. cit., p. 31. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales…p. 53. [↩]

- Chimalpahin, Memorial breve… p. 125. [↩]

- Ibidem, p. 127. [↩]

- Ibidem, p. 135. [↩]

- Véase fig. 1. más adelante. [↩]

- Resulta que 1333, es la fecha de arribo de estos señorío al valle, y esclarece que los chichimecas, con el signo 10-Calli, comenzaban su cuenta desde el año 1121. Cfr. Alva Ixtlilxóchitl, op.cit., t. II, p. 32. [↩]

- Riva Palacio, op.cit., t. II, 1981, p. 69. [↩]

- Véase Fig. 1. [↩]

- Alva Ixtilxóchitl, 1935-1985, t. II, p. 109. [↩]

- En el momento de la conquista había una fortaleza en Oztoman, se hablaba tanto chontal como náhuatl. Predominaban las mismas lenguas en Ichcateopan. Gerhard, op.cit., p. 156. [↩]

- La población en su mayor parte hablaba tanto chontal como náhuatl conocida como coixca. Mientras que en el sur, a lo largo del río Omitlán, predominaba el tlapaneca o yope. Ibidem, p. 113./ Situado en el oriente del actual estado de Guerrero, la Sierra Madre del Sur atraviesa su territorio en una de sus partes más bajas. Su territorio con elevaciones de 400-2 000 metros produce una variedad de climas en su mayoría calientes y secos. Idem. [↩]

- Guarnición mexica que controlaba a Cuaumochtitlan y Ollinalan. Supra, p. 330. [↩]

- Cozamaloapan está ubicado en la amplia llanura costera del valle inferior del río Papaloapan, es una región caliente y húmeda, cuya elevación no supera en ningún punto los 150 metros, en buena parte cubierta por selva lluviosa tropical. Ibidem, p. 87. [↩]

- Alva Ixtlilxóchitl, 1935-1985, t. II, p. 109. [↩]

- Chimalpahin, Relaciones originales…, pp. 27-28. [↩]

- Del Paso y Troncos, 1914-1916, t. VI, p. 220. Cit. Chimalpahin, supra, p. 28. [↩]

- Séjouné, op. cit., p. 94. [↩]

- “Que es el nombre propio de sus primeros pobladores”. Popoloca significa “aquí”, en náhuatl: “de lengua extrajera”. Tevet, 1905, p. 12. Cit. Chimalpahin, supra., p. 28. [↩]

- Soustelle, 1992, pp. 36-37. [↩]

- Alva Ixtlilxóchitl, Obras históricas, t. II, pp. 7-8. [↩]

- Duverger, El origen de los aztecas, México, Grijalbo, 1989, p. 270. [↩]

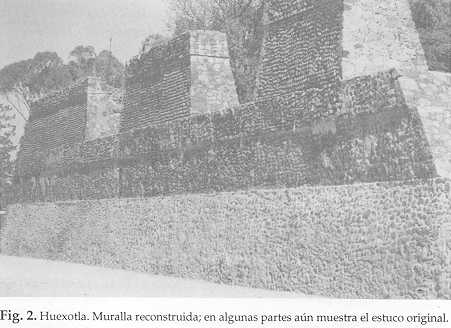

- Véase Fig. 2. [↩]