No es mucho, estrictamente hablando, lo que se ha investigado y escrito en términos plenamente diacrónicos sobre el español. Por un lado, no son pocos los trabajos que se han realizado sobre el español de otras épocas, y, en ese sentido, se han convertido en una referencia histórica sobre estados anteriores de nuestra lengua; no dejan de ser, sin embargo, estudios sincrónicos. Por otro lado, ya son bastante menos las investigaciones que comparan, por lo general, dos estados del español, lo cual permite observar cambios cumplidos dentro de su proceso evolutivo, pero no el proceso mismo.

Con este punto de partida, el trabajo de Concepción Company resulta sumamente valioso puesto que constituye uno de los poquísimos estudios sobre el español que tiene, como finalidad, no detenerse en la comparación de distintos y sucesivos estados de lengua, lo cual, ciertamente, es un trabajo de mucho valor, sino intentar explicar el proceso de los cambios lingüísticos del español que observa en su investigación.

Así, al analizar la estructura de la frase sustantiva (FS) en el español medieval (EM), a la autora no le interesa describir per se esa estructura. Le interesa mostrar los cambios que en ese período ha sufrido, pero, por encima de ello, le interesa analizar y explicar el camino seguido por esos cambios; en otras palabras, su diacronía.

La estructura del libro está conformada por la introducción, seis capítulos -el último de conclusiones-, un apéndice y la bibliografía. En la introducción (pp. 7-11) la autora presenta los objetivos de su investigación, la razón del período elegido para el estudio, y los criterios para seleccionar el corpus y determinar su tamaño. En el primer capítulo (pp. 13-52) analiza la estructura de la FS del español en una perspectiva básicamente sincrónica, con el fin de delimitar el ámbito sintáctico en el que se producen los cambios lingüísticos cuya identificación y análisis es objeto de su estudio. En el segundo y tercer capítulos se ocupa de los cambios sufridos en los modificadores precedentes al núcleo sustantivo de la frase. En el segundo capítulo (pp. 53-82), que es donde se inicia propiamente la investigación diacrónico, analiza, e intenta explicar, los cambios en la distribución de los modificadores antepuestos al núcleo de la FS, tanto los cambios en el orden de los modificadores entre sí, cuanto con respecto al núcleo sustantivo. En el tercer capítulo (pp. 83-104) analiza el proceso de generalización en el uso del artículo, así como las funciones sintácticas y clases de sustantivos que favorecieron dicha generalización. En el cuarto y quinto capítulos trata sobre los cambios experimentados en algunos modificadores pospuestos al núcleo de la FS. En el cuarto capítulo (pp. 105-119) analiza las oraciones completivas de sustantivo, y en particular se ocupa de cómo se introdujo la preposición en su estructura, así como de caracterizar la clase de sustantivos que pueden ser antecedentes de este tipo de oraciones. En el quinto capítulo (pp. 121-131) analiza el proceso mediante el cual una serie de oraciones adjetivas relativas, que no guardaban una relación de inmediatez con el sustantivo modificado, fijaron la cohesión entre la construcción modificadora relativa y el núcleo modificado. En el capítulo sexto (pp. 133-140), de conclusiones, la autora plantea una serie de reflexiones de carácter teórico sobre la naturaleza de las categorías gramaticales, sobre cómo vincular diacronía y sincronía, y sobre cómo se produce la evolución lingüística. Finalmente, en el apéndice (pp. 141-142) presenta el léxico de los adjuntos que documenta en su corpus de los siglos XI al XV.

De entrada, la autora da los motivos de por qué eligió para su estudio el período que va de los siglos XI al XV. Por un lado, en cuanto a la periodicidad, son del siglo XI las primeras manifestaciones escritas de una lengua que ya puede identificarse como español. En el extremo final, la Edad Media se considera históricamente concluida a fines del siglo XV. Por otro lado, la autora considera al EM, vale decir que en un sentido bastante amplio, como la lengua madre de las variantes actuales de esa lengua, además de que un corpus posterior al siglo XV necesitaría de tantos corpora como variedades de esa lengua han aparecido desde esa fecha. Aquí es oportuno mencionar que la tipificación que hace Concepción Company sobre el EM como lengua madre, en modo alguno permite desconocer el hecho de que ese español ya constituye un dialecto entre varios. No en vano se ha discutido largamente sobre la procedencia local del español llegado a América a partir de los siglos XV y XVI.

La autora trabaja con trece textos, ocho en prosa y cinco en verso. El más antiguo, el Poema de mio Cid, corresponde al año 1044, y el más reciente, La Celestina, al año 1499. Utiliza los textos en verso como corpus de control con respecto a los textos en prosa por dos razones aparentemente opuestas entre sí. En primer lugar, “la métrica puede actuar como norma y la lengua es más difícilmente alterable en ellos”, y en segundo lugar, “la poesía puede admitir con más facilidad algunas construcciones documentables con dificultad en prosa” (p. 9). Así pues, si un mismo fenómeno del cambio lingüístico aparece en los dos tipos de texto, hay razones fundadas que apuntan a que el cambio refleja hechos de lengua, y no menos cambios estilísticos.

Fundamental en un trabajo de corte diacrónico es la periodicidad de los materiales analizados. La autora selecciona sus corpora con materiales que presentan una variación cronológica de entre cuarenta y cincuenta años entre cada texto, suponiendo que en ese lapso, en el que la vida transcurre para dos generaciones, se vuelve más fácilmente perceptible el cambio lingüístico en lengua escrita.

En cuanto al tamaño de la muestra, Concepción Company toma como punto de referencia al primer texto literario escrito completamente en castellano, el Poema de mio Cid (PMC). Esta obra contiene alrededor de 30 000 palabras, y considera que un corpus mínimo manejable para su investigación lo constituye la mitad, es decir, 15 000 palabras. Así, de cada texto selecciona por muestreo estadístico al azar un corpus de 15 000 palabras.

En su estudio, de orden básicamente empírico-descriptivo, Concepción Company comienzo por plantear sus puntos de referencias conceptuales y estructurales. Entiende, por un lado, que una FS es una construcción sintáctica cuyo núcleo, un sustantivo, puede o no estar modificado. Asume que la frase es un constituyente de tipo endocéntrico. En este sentido, el núcleo determina la naturaleza categorial de la frase en que se encuentra, y, funcionalmente hablando, el núcleo y sus potenciales expansiones mantienen la misma distribución sintáctica con respecto a otros constituyentes.

Por otro lado, al describir la naturaleza del núcleo sustantivo, hace mención de algunos hechos que muestran que referirse a una clase de palabra es una cuestión de grado, no discreta. Con esta base menciona la transposición de categorías, específicamente -dado su interés- la adjetivación (un sustantivo cumple funciones modificadoras) y la sustantivación (categorías no sustantivas que pueden encabezar FSs). Muestra también modificaciones antilógicas, es decir, construcciones en las que el constituyente semánticamente modificado aparece corno modificador sintáctico, en tanto que el constituyente semánticamente modificador aparece como núcleo sintáctico (tonto de Juan, mezquino de mí). Para adecuar esta discordancia sintáctico-semántica sugiere segmentar estas construcciones después de la preposición, apoyándose en el análisis tradicional que se ha hecho de los verbos prepositivos en la gramática española, a saber, que por su naturaleza semántica y no por razones sintácticas, se ha generalizado la construcción con verbo prepositivo como [verbo + preposición] [término de preposición]. Sin embargo, argumentos sintácticos, nunca expuestos en ese análisis, rechazan esa estructuración. Pruebas como el movimiento e inserción de constituyentes, por ejemplo, dan evidencia de que los verbos prepositivos del español lo son, no porque como pieza léxica carguen una preposición, sino porque subcategorizan como complemento una frase prepositiva: [verbo] [preposición + término de preposición]. De ahí que no comparto su punto de vista de la segmentación posprepositiva.

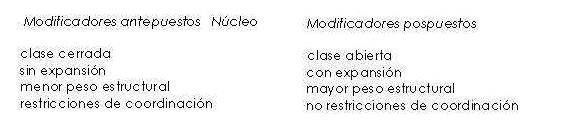

A continuación, la autora caracteriza en términos sintácticos los modificadores del núcleo de la FS. Las variables relevantes que su material refleja a este respecto para el EM son: 1) colocación con respecto al núcleo, 2) adyacencia -yuxtapuesta o sindéticacon el núcleo 3) exclusión o no con el artículo, 4) subcategorización o no por rasgos léxicos del núcleo, 5) capacidad de expansión, 6) peso estructural (i.e., número de elementos por modificador), 7) capacidad de coordinarse entre sí, 8) clase léxica de los modificadores, y 9) capacidad de sustantivación.

Una muestra del comportamiento de estas variables la da en la síntesis que presenta en el cuadro 1 (p. 33) para el PMC y textos notariales cronológicamente cercanos:

Como resultado del desarrollo de este esquema, propone que, para el español medieval -y el actual-, los modificadores pospuestos pueden ser: 1) determinantes y 2) adjuntos, y los antepuestos pueden ser: 3) adjetivos y 4) complemento. En general, las clases 1) y 2) identifican, individualizan o cuantifican al núcleo; la clase 3) delimita la denotación del núcleo mediante especificaciones cualitativas; y la clase 4) completa lo expresado en el núcleo.

En el EM la clase de los determinantes son el artículo (el, la y plurales) y los demostrativos (este-aqueste, esse-aquesse, aquel, y femeninos y plurales). La clase de los adjuntos está integrada -según se ve en su apéndice, pues no proporciona ninguna caracterización conceptual al respecto- por los posesivos, numerales y cuantificadores. La clase de los adjetivos la constituyen frases propiamente adjetivas, frases prepositivas, FS apositivas y oraciones adjetivas relativas. Finalmente, la clase del complemento está conformada únicamente por las oraciones completivas de sustantivo.

Con esto, Concepción Company termina la caracterización sincrónica de la FS, la cual le servirá como punto de referencia para mostrar los cambios sufridos en ese ámbito sintáctico por el EM.

A continuación se refiere a los cambios que observa en el orden de los modificadores antepuestos al sustantivo. En el EM el adjetivo posesivo tenía una distribución muy distinta de la que tiene actualmente. No sólo se combinaba con los determinantes (vos sodes el myo diestro braço/ Cid, 753), sino también con los indefinidos y números cardinales en un orden distinto al del español actual (Despues desto envio a Estolo, un su cabdiello, con mui grand hueste/ Crónica General, 324-13ª// … que aun con mis manos case estas mis fijas/ Cid, 282). En el EM, cuando un cuantificador indefinido se combinaba con otro, la frase mostraba un orden inverso al del español actual (vio que aquel logar era mas en medio d Espanna que otro ninguno/ Crónica General, 13-36a). Asimismo, en el EM los adjuntos podían posponerse al núcleo de la FS (En esto fenescieron sus dyas todos/ Corbacho, 124).

El punto de partida para explicar la motivación de los cambios tiene que ver con las características del posesivo medieval: la forma su tenía una referencia lo bastante vaga como para tener que apoyarse en una frase prepositiva de valor posesivo (A Dios lo agradesco que del Rey he su gracia/ Cid, 1936). Al lado de esto, con primera y segunda personas los adjetivos posesivos no se duplican. Finalmente, los posesivos y los determinantes muestran afinidades sintáctico-semánticas (ambos eran los únicos críticos de la FS, y ambos podían marcar relaciones entre la parte y el todo, al identificar una entidad como parte de un conjunto) que apuntaban a la posible reinterpretación del posesivo como otro determinante.

Aquí la autora propone la siguiente hipótesis de cuál pudo ser la cronología interna de las fases que condujeron a los cambios en el orden de los modificadores antepuestos al sustantivo (S):

1) La disminución y subsecuente pérdida de la estructura la su + S acarreará la pérdida de las menos frecuentes con primera y segunda personas (la mi + S y la tu + S > 0), pasando el posesivo a la posición del determinante.

2) La pérdida del esquema artículo + posesivo provocó que el esquema demostrativo + posesivo se perdiera o se reanalizara pasando el demostrativo a ser núcleo de la frase (como en el caso del español mexicano ésta su casa).

3) Pérdida o reordenamiento del esquema numeral cardinal + posesivo. Cambio acaecido por analogía con la etapa l), en la que el posesivo llega a ocupar la posición de determinante (un su + S, dos sus + S > 0, sus dos).

4) Reordenamiento de la secuencia otro + posesivo + S en posesivo + otro + S (otras sus casas > sus otras casas), producido por analogía con la combinación del numeral más bajo, cuando tenía un valor de indeterminado o indefinido, con el posesivo.

5) El esquema otras muchas + S adquiere también el orden muchas otras + S, ocasionado por el cambio anterior, en que otro también cambia de posición.

Concepción Company señala, por último, que la cronología externa apoya parcialmente su hipótesis, y observa dos cortes cronológicos importantes: 1) A fines del siglo XIV (Crónica de Pedro 1) han disminuido notablemente el uso de las secuencias artículo + posesivo, y el uso de frases prepositivas posesivas duplicadoras del clítico posesivo, y ha aumentado la posposición del adjetivo. 2) A fines del siglo XV (La Celestina) no aparece ya la secuencia la su casa, y sólo lo hace una vez esta mi señora; ya aparece la secuencia muchas otras, no hay duplicación del posesivo y ya son relativamente frecuentes los adjetivos posesivos pospuestos (la casa tuya).

Otro de los cambios que ha sufrido la estructura de la FS en el español es la extensión en el uso del artículo.

Concepción Company observa que en el EM los sustantivos admiten la alternancia entre presencia y ausencia del artículo. El estado con el que se encuentra es el siguiente: 1) Son los sustantivos de sentido referencial concreto (espejo, sombrero, etc.) los que normalmente necesitan artículo u otro modificador. Se trata de los sustantivos categorialmente prototípicos. 2) Los sustantivos solos que pueden adquirir el estatus de frase corresponden -según lo ve la autora- a cuatro clases semánticas: i) sustantivos abstractos (danno, poridat, deliçio, mesura, iusticia, etc.), los cuales, para aparecer, privilegian la función de objeto directo; ii) sustantivos de masa (agua, polvo, lodo, sangre, metal, etc.); iii) sustantivos de referencia única, semejantes a nombres propios (criador, parayso, sabaat, Santa Escriptura, etc.); y iv) sustantivos animados con valor genérico indefinido (alcaldes, moros, christianos, omne, etc.), muchos de los cuales pueden interpretarse como adjetivos (compárense: que dies la delantera a pueblos castellanos/ Fernán González, 142c // e cobren castellanos algo de lo perdido/ Fernán González, 186c). Como puede advertirse, estos cuatro grupos tienen en común dos rasgos: ser no concretos y no individualizables.

La hipótesis de la que parte Concepción Company es que son los dos últimos grupos -o clases- los que sufrieron los mayores cambios, pues perdieron la capacidad de conformar una frase sin determinante.

En cuanto al uso del artículo en el PMC, observa la autora que se organiza alrededor de tres ejes: 1) gramatical -como indicador de sustantivación (Aduzen le los comeres, delant gelos parauan/ Cid, 1019 // ayan los buenos letiçia y los malos mala vida/ Santillana, II,179/65-66)-; 2) discursivo -como indicador de información conocida o dada en el texto (Pusieron te en cruz por nombre en Golgota,… Estando en la cruz, vertut fezist muy grant/ Cid, 348 y 351)-; y 3) aproximativo-perceptivo -como indicador de que el hablante concibe la entidad denotada por el S como conocida o ubicada en el mundo (Moros en paz, ca escripta es la carta/ Cid, 527 / /frente a: Tod esto les fizo el moro por el amor del Cid Campeador/ Cid, 2658)-.

Es en este tercer eje en el que -reconoce Concepción Company- se produjo la generalización del artículo. En este eje, el artículo actúa como un aproximador no locativo sino perceptivo, que le permite al hablante determinar o darle referencia concreta al sustantivo, y son los cuatro grupos de sustantivos no concretos y no individualizables los que encajan en este eje.

Concepción Company identifica tres etapas en el proceso de generalización del artículo. En la primera, cumplida a fines del siglo XIII (Crónica General), se incorpora el uso del artículo a los sustantivos genéricos humanos en función de sujeto. Por un lado, como un factor de identificación de su categoría léxica -sustantivo-. Por otro lado, en la función de sujeto, dado que el artículo les dio un valor referencial concreto y definido a estos sustantivos, conforme es lo normal en esa función, a diferencia del objeto directo. Una vez disparado el cambio, la extensión analógica entra en juego. En la segunda etapa, cumplida en la segunda mitad del siglo XIV (Libro de Buen Amor), el uso del artículo se extiende a los sustantivos de referencia única. Finalmente, en la tercera etapa, que se desarrolla a lo largo del siglo XV (El corbacho, La Celestina), el uso del artículo pasa a los sustantivos abstractos y de masa.

El siguiente cambio sintáctico descrito en este trabajo, a saber, la incorporación de una preposición para introducir las oraciones completivas de sustantivo, de hecho no se consuma en el período en estudio. No obstante ello, la autora rastrea la introducción de la preposición y caracteriza la clase de sustantivos que admiten oración completiva.1

Desde su origen, este tipo de oración se caracteriza por carecer de preposición (Mas bien sabet verdad 0 que non lo levante yo/ Cid, 2199), y no será hasta el siglo XVI que el uso de la preposición apenas comience a generalizarse. El cambio se explica a partir del esquema S + de + INFINITIVO (temor de venir), presente en el español de todas las épocas, el cual se convierte en modelo analógico para construcciones del mismo tipo con el nexo que. El problema es que la forma que normalmente se interpreta como relativo cuando enlaza sustantivos, y como completivo cuando enlaza verbos. Así es que cuando la forma que aparece junto a sustantivos, pero con valor completivo, se genera una situación de ambigüedad, la cual se rompe con la presencia de la preposición de.

Caracterizan a la oración completiva de sustantivo: a) La naturaleza verbal del sustantivo regente de la completiva. Son sustantivos como temor, pregón, advertencia, acuerdo, esperanza, pero nunca sustantivos como pan, sartén, mesa, espada. b) La naturaleza léxica del verbo núcleo de la frase verbal de la cual el sustantivo y su completiva son un constituyente. Por lo general son verbos de significado muy amplio (haber, hacer, tener, dar), y copulativos (ser, estar); nunca verbos de significado concreto (comer, dormir … ). e) El modo verbal de la subordinada completiva. Algunos sustantivos con completiva mantienen el régimen de los verbos con los cuales se hallan emparentados (compárense: Mando inyo Cid a los que ha en su casa que guardassen el alcaçar i las otras torres altas/ Cid, 1570-71; frente a: enviavale mandado Per Verniudoz a Minaya, que mandasse reçibir a esta campaña/ Cid, 1828-29). Y d) el orden de los constituyentes de la FS con completiva. Cuando el núcleo de una FS con completiva se expande con otros constituyentes, invariablemente la oración completiva con que ocupa la última posición.

En cuanto al proceso del cambio, la pauta S + de + INFINITIVO se convierte en el disparador de un cambio analógico por dos razones: a causa de que la oración con infinitivo es, también, completiva, y de que los sustantivos regentes para ambos tipos de construcciones completivas corresponden a la misma clase (compárense: Ovieron su acuerdo de passar a España/ Fernán González, 137a-b; frente a: e despues ovieron so acuerdo que fuessen conquerir las otras tierras… /Crónica General, 14133-34b).

Dado que en los siglos XI al XVII lo normal fue la ausencia de la preposición, la autora supone -previo el estudio mencionado en la nota- que el cambio se cumplió a fines del siglo XVII.

Por último, Concepción Company se refiere muy brevemente a tres cambios sintácticos en un capítulo al que titula, poco apropiadamente, Las oraciones relativas extrapoladas. Los cambios son: 1) la fijación de una relación de adyacencia entre las oraciones relativas y el núcleo de la FS al cual modifican; 2) la pérdida de la forma quequier; y 3) la incorporación de preposiciones y adverbios a la forma que para matizar su valor subordinador.

En general se trata del capítulo menos trabajado, y en él se concreta a presentar los cambios consumados sin desarrollar su cronología interna. El eje unificador de los cambios descritos en este capítulo lo constituye su hipótesis de que tras ellos hay un solo proceso global que busca aligerar la sobrecarga funcional del que.

El primer cambio mencionado dotó de cohesión a estructuras como Un escolar la Rimo que siempre duenas amo (Razón de Amor, 93/5,6); E no finco rio en toda España ques no secasse, sino Guadalquivir y Ebro, y estos corrien muy poco (Crónica General, 14/1-5a); Unos ojos tiene con que echa saetas (Celestina, 114, VI. 49).

Con respecto al segundo cambio, el EM tenía las formas indefinidas quiquier, exclusivo para personas, y quequier, exclusivo para cosas. La aparición de qualquier a partir del siglo XIII, con una mayor distribución que los anteriores indefinidos, aunado a que en quequier estaba involucrada la forma que, contribuyó a la pérdida de este último indefinido.

El tercer cambio, finalmente, tiene que ver con la creación de formas como aunque, porque, para que, etc., frente al sistema original, en que la forma que desempeñaba diversas funciones sintácticas.

Para terminar, es en su capítulo de conclusiones donde Concepción Company se permite plantear algunas reflexiones de orden teórico, inspiradas en su trabajo de investigación. Dado que, corno decía al principio de esta reseña, no es mucho el trabajo propiamente diacrónico que se ha llevado a cabo para el español, resultan -casi se podría decir- tomas de posición de la autora frente al quehacer de la lingüística histórica, tomas de posición que, además, contribuyen a su mejor comprensión y puesta en marcha.

Por un lado, el análisis de su material y los resultados obtenidos la hacen considerar que el modelo idóneo para trabajar en lingüística histórica no es uno de categorías discretas y absolutas, sino un modelo de prototipos, el cual “concibe las categorías de una lengua como un continuum categorial difuso… tanto entre categorías, como dentro de una misma categoría”. “En este enfoque cada categoría tiene una zona central, ella misma difusa, que conforma el foco categorial y que está integrada por los… representantes prototípicos de la categoría, mismos que suelen mostrar un comportamiento diacrónico más estable. En el español medieval llenan este foco los sustantivos caracterizados anteriormente como concretos” (p. 134). Lo cual no implica que el cambio histórico no pueda redefinir el foco categorial. A este respecto su conclusión es que “un enfoque de prototipos permite acercarse a la evolución de una lengua como transformación propiamente y no tan sólo como el estudio de gramáticas cronológicamente sucesivas que en sí mismas son, sin embargo, sistemas cerrados” (p. 136).

Por otro lado, observa que son dos los grandes problemas del trabajo diacrónico: uno, el riesgo de atomizar los datos en el análisis histórico, y otro, la heterogeneidad de los cambios que se dan en una misma zona de la sintaxis. En el primer caso, ya se sabe que el cambio lingüístico “no opera sobre el sistema en su totalidad… sino que actúa sobre partes mínimas o elementos aislados del mismo”. En el segundo caso, “las más diversas causas pueden coexistir y propiciar un mismo cambio” (p. 137). Esta heterogeneidad de los cambios conduce a una explicación estructural que consiste en una interpretación postfacto de lo ocurrido, interpretación que “puede dar cuenta de ‘cómo’ y ‘por qué’ tuvo lugar un determinado cambio, pero no puede explicar ‘para qué’ se produce un cambio”. Su conclusión: “la interpretación de los cambios es esencialmente de carácter causal y no teleológico” (p. 138).

Quede como colofón anotar que el valiosísimo trabajo de Concepción Company constituye una aportación no sólo al conocimiento de la historia del español, sino, principalmente, a la metodología del trabajo de orden diacrónico en la lingüística, hasta ahora no del todo desarrollada.

Sobre el autor

Sergio Bogard

Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Citas

- Hay un estudio previo en el que Bogard y Company ya presentan un panorama completo de la evolución, desde el siglo XI hasta nuestros días, de las oraciones completivas de sustantivo (Bogard y Company, “Estructura y evolución de las oraciones completivas de sustantivo en el español”, Romance Philology 43,1989, 257-73). [↩]