… la salud del ser humano es algo más complejo

de lo que puede explicar el comportamiento

de las moléculas…

(DOSSEY, 1986:34)

… es necesario asumir clara y definitivamente la

existencia de dos civilizaciones, la mesoamericana y la

occidental, como problema fundamental a resolver

en el diseño del nuevo país que queremos…

(BONFIL, 1991: 91)

¿Cómo entiende su enfermedad quien la padece y quienes lo rodean? ¿Cómo vive su enfermedad la población, cómo clasifica sus problemas de salud, y decide si lo son o no antes de aventurar tratarse? Hoy importa eso no sólo desde el genuino interés en la diversidad cultural. Importa también porque la interpretación popular de la realidad constituye una realidad en sí, la cual, operando dentro y fuera de los programas sanitarios preventivos y asistenciales, tiene trascendencia epidemiológica. Diversos padecimientos son considerados como tales por la población al margen de la clasificación nosológica con que se articula la educación, la investigación, la atención y la prevención en la medicina hegemónica actual. Se aborda a continuación un ejemplo de ese conjunto de padecimientos no reconocidos oficialmente, el de los “aires de basura”, el cual constituye un complejo patológico de la medicina náhuatl que ha persistido, aun cuando sumamente transformado, en la cotidianidad de la población rural de la Mixteca poblana. La expresión principal de esta persistencia es un padecimiento infantil denominado tlazol, de implicaciones pertinentes para la medicina actual.

La población

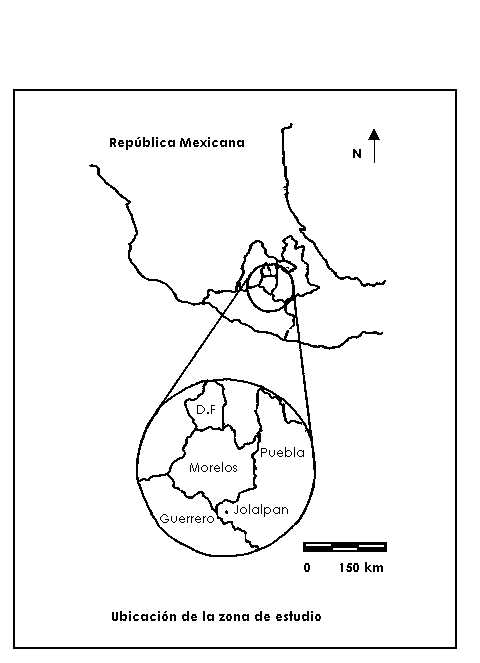

Jolalpan es el municipio que ocupa el extremo suroccidental del estado de Puebla, en México (véase el mapa anexo). Con cerca de 18 000 habitantes, y donde predomina el grupo étnico nahua, Jolalpan forma parte de la región conocida como Mixteca poblana, una zona extremadamente pobre, con agricultura de temporal y escasas lluvias. Dado el alto índice de terrenos en pendiente y pedregosos y la escasa precipitación pluvial anual, sólo 20% de las tierras de la región es cultivable. En términos agrícolas, se le considera un distrito escasamente productivo, con un rendimiento de maíz por año insuficiente para las necesidades de autoabasto familiar (Lamine, 1978). La producción local de ese grano, así como del cacahuate y otros productos locales que se generan en tales condiciones, es comercializada por intermediarios que compran muy barato. Otras actividades de subsistencia son la colecta de flora medicinal silvestre (Hersch, 1991), el cultivo de plantas estupefacientes y la maquila de bordado. Estas tres actividades se realizan en condiciones sumamente precarias. La situación crítica de este municipio se expresa en una tasa creciente de emigración a ciudades como Puebla o el Distrito Federal y a los Estados Unidos. Las tierras menos improductivas de la zona se encuentran en manos de unos cuantos caciques, a pesar del titulo virreinal de propiedad comunal, que las adjudica al conjunto de comuneros mayoritario en la región; esta situación implica un conflicto violento aún no resuelto (Legorreta, 1986; García, 1991).

En Jolalpan no existen sistemas de alcantarillado, drenaje y colecta de basura. Debido a la salinidad del agua que se extrae del subsuelo, el agua potable utilizada en la cabecera municipal se acarrea desde manantiales lejanos, destinando cada familia a uno de sus integrantes para trasladarse con burros y cántaros cada tercer día a buscar el preciado líquido. Este es el contexto de una elevada incidencia de desnutrición infantil (83% en la cabecera municipal entre menores de cinco años) de alcoholismo, de infecciones respiratorias e intestinales, de parasitosis. Aunque empíricamente alta, la mortalidad infantil y materna se encuentra insuficientemente cuantificada. La población enferma acude a diversos terapeutas: amas de casa en su dominio doméstico, los “tradicionales” curanderos, sobadores y parteras, los “practicantes” que sin ser médicos usan algunos de sus términos y recetan y venden, con temeridad y profusión, muchos de sus medicamentos (de los laboratorios magistralmente denominados “Chafamex”), así como los médicos pasantes, algunos de los cuales luego de su servicio social ejercen liberalmente por algún tiempo en la zona. La insuficiencia de los servicios asistenciales modernos hace que ante una urgencia médica, la exigua economía familiar se afecte gravemente. Parte de este cuadro de marginalidad se completa con un importante ausentismo escolar infantil y analfabetismo (Hersch, 1922). Este es en términos muy generales el marco social de los “aires de basura”.

En 1987, la principal organización campesina regional, autónoma del estado y conformada por la mayor parte de los comuneros, ganó las elecciones municipales. De entonces a 1990 en que fue reprimida por el gobierno estatal (García, 1991), gestionó diversos programas de apoyo productivo y servicios básicos, entre ellos un programa de educación y asistencia sanitaria (Hersch, 1992). Tal es el marco operativo en el que se realizó la investigación que se presenta.

Los “aires de basura” hoy

En el municipio descrito, el tlazol es actualmente un padecimiento que afecta a recién nacidos y lactantes. La enfermedad se inicia al ser cargado en brazos el (o la) menor por su padre, luego de que éste llega de “haber estado” con otra mujer.

Otras causas referidas como menos frecuentes de tlazol son la infidelidad materna y el estado de apetencia sexual por parte de cualquier persona físicamente cercana al menor.1 El acto reciente de infidelidad o la gana sexual presente en aquel que se acerca al niño generan tlazol, pero siempre en el menor vulnerable, nunca en la persona del infiel o del “caliente”.

El niño con tlazol se muestra irritable, con llanto frecuente y pérdida de apetito. Su desarrollo físico se “detiene”, y el menor se mantiene con las piernas cruzadas (en aducción). Las manifestaciones clínicas atribuidas al tlazol son similares en diferentes zonas del municipio, con la presencia repetida de cuatro elementos diagnósticos: la hiporexia (“no come”), la irritabilidad (“llora mucho”), la afectación al crecimiento y físico del niño (“no desarrolla”) y la aducción de las piernas. Este último signo (“usted le desengancha los piecitos y se le vuelven a poner como tijeras”) constituye el elemento que en medicina moderna se referiría como patognomónico, el signo determinante para el diagnóstico (fotos 1 y 2). Es la madre del afectado (a) quien detecta usualmente el padecimiento, pero la confirmación del mismo proviene del terapeuta. Al tlazol se le conoce también como “basura”; de hecho, se dice de un niño con las características mencionadas que es un “tlazoludo”, que es alguien que “tiene basura”.

Como terapeutas que son, nuestras informantes refieren inclusive una distribución diferencial del padecimiento en la población: “El tlazol da más a los priistas. Los comuneros no tienen queridas porque para eso se necesita más dinero… ”2

Otra manifestación actual del conjunto de males por “aires de basura” en la zona es el ixtlazol. Consiste en una afección ocular con irritación de la conjuntiva, hiperemia (“se le ponen colorados los ojitos”) y secreción purulenta, atribuida también a la exposición del recién nacido o del lactante a la presencia cercana de algún adúltero o bien de alguien con apetito sexual (“caliente”).

Un tercer elemento relacionado con el complejo de “aires de basura” en Jolalpan es el de las heridas que se “tzipinan”; lo tzipinado aparece cuando sale alguien a la calle o al campo con una herida y se encuentra con otro que está “caliente” o es adúltero (se menciona que “a veces cogen los niños el aire de basura en la calle”): esa herida entonces se tzipina, queda “como muerta”, ya no se siente pero tampoco cicatriza, se pone “aguañosa, le sanguasa, le sale agua”.

Curanderas del tlazol

De entre nuestros informantes, destacan dos curanderas reconocidas del tlazol en la comunidad, son doña Juanita Hernández y doña Juliana Vera, ambas ya bisabuelas. Ninguna de ellas sabe con certeza su edad. Doña Juana tiene unos sesenta años; huérfana a edad temprana, aprendió a tratar niños tlazoludos de una tía que para ello “tenía buena mano”, y lo hace desde muy joven. Refiere incluso que ella misma de niña “se fue apagando” porque sufrió “tlazoles” al tener su padre una “querida”. Varios de los hijos de esta terapeuta han emigrado a la ciudad de México, mientras otros se dedican aún a las labores agrícolas en la comunidad. Tiene entre sus nietos a un ingeniero y una enfermera graduados del Instituto Politécnico Nacional. Doña Juliana, viuda de edad similar a la de doña Juana, es partera y aprendió su trabajo de su madre. La mayor parte de sus hijos reside en la comunidad misma. Ambas curanderas cuentan con gran prestigio; de trato afable, su sensibilidad y atención son manifiestas. En general, la información sobre el tlazol aportada por ambas y por otros informantes coincide.

Remedios del tlazol

El tratamiento actual del tlazol en Jolalpan consiste en bañar al enfermo (foto 3) en un cocimiento de plantas medicinales hecho con “agua de marranos”, es decir, agua procedente de un charco donde los cerdos se han revolcado. El agua ha de ser recogida a muy temprana hora, y los baños se realizan espaciados, usualmente los jueves y viernes de cada semana.

Las plantas medicinales empleadas en el tratamiento del tlazol son cuatro: los llamados indistintamente tlazoltomates o tlazolpatles, que son dos (matón delgado y matón grande o grueso), el injerto, que puede ser de ciruelo o de limoncillo, y el cordoncillo. Además se utilizan tabletas de cipipatle (las cuales se preparan remojando dos piezas de pan de sal en un litro de leche durante tres días hasta que “se aceda”, todo; entonces se bate y se le añade un trozo molido de concha de cangrejo de río) las cuales se disuelven en el agua para el baño.

A partir de una colecta de campo en la que participaron los informantes, se han identificado las especies en uso (González, 1991; Herbario Médico del IMSS y Herbario de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo): el tlazoltomate “delgado” es Physalis hixocarpa, Solanaceae;3 el tlazolmate “grueso” (foto 4) es Nicandra Physalloides, también Solanaceae,4 el injerto (foto 5) corresponde a Psittacanthus calyculatus,5 Lorantaceae, y el cordoncillo (foto 6) es Piper amalago, Piparaceae.6

Se observó que la aplicación del cocimiento de estas plantas en baños se lleva a cabo en el marco de una relación de suma confianza con la terapeuta, quien se desenvuelve con delicadeza y atención hacia el enfermo. El tratamiento del tlazol incluye también consejos de alimentación consistentes en un incremento de la ingesta más que en cambios cualitativos en la dieta del menor. Con frecuencia, de acuerdo a lo referido y observado, la terapeuta alimenta personalmente al menor enfermo.

En cuanto al tratamiento del ixtlazol, se aplica en los ojos del menor un cocimiento de manzanilla Matricaria recutita, mientras que las heridas tzipinadas se lavan para luego aplicárselas el polvo de las pastillas de cipipatle, o bien un aceite compuesto, en cuya preparación se incluyen cinco aceites (de almendras, rosado, de comer, de siete flores y de belladona) además de infundia (grasa) de gallina, un pedazo de lonja de marrano, una pastilla del cipipatle, alcanfor y trozos de cebolla.

Los “aires de basura” ayer

Los “aires de basura” no son nuevos; conjunto patológico-ideológico o “grupo de males” vigente en época prehispánica y consignado en diversas fuentes históricas (Sahagún, 1975; Ruiz de Alarcón, 1892), fue motivo de una revisión llevada a cabo por Vargas en 1976, quien planteaba su persistencia como uno de los múltiples “malos aires” existentes en la nosotaxia de los habitantes del México prehispánico. La revisión subrayaba las limitadas referencias contemporáneas de tipo etnográfico (Madsen, C., 1965 y Madsen, W., 1969) sobre el tema.7

El término “tlazol” se encuentra consignado en el Vocabulario en lengua castellana y mexicana (1571)8 fray Alonso de Molina, como raíz de otros vocablos, entre los cuales resaltan dos por su vinculación con el “aire de basura” actual: tlaçolteociuatl (“mujer diabólica y perversa”) Y tlaçoquiuiliztli (“enlodamiento”). El primer término tendrá relación con la etiología actual referida del padecimiento, mientras que el segundo puede aludir directamente a su tratamiento. Cabe recordar que en el sur de Morelos y en la colindancia de Puebla con éste, que son las zonas estudiadas, el origen étnico principal de los grupos de población es el náhuatl, depositario contemporáneo de la lengua estudiada por Molina hace más de cuatrocientos años. Para Remi Simeon (1977), como retraducción y ampliación del trabajo de Molina, tlaçolli o tlaçulli significa “basura, estiércol, barredura” y también “mancilla, adulterio, infidelidad”. De nuevo aparecen los dos momentos referidos del padecimiento: el componente de infidelidad conyugal en la etiología y el escatológico en la terapéutica.

Referencia fundamental es la figura de la célebre diosa Tlazolteotl, de la que Aguirre Beltrán comenta:

Tlazolteotl… dios andrógino de la inmundicia, símbolo del placer carnal, es otra de las divinidades encargada de castigar el pecado de la lujuria. Tlazolteotl mismo es el pecador-pecadora por excelencia; los aztecas lo llaman por eso Tlaelquani devorador-devoradora de excrementos, y aplican la misma denominación al enfermo que, en el Códice Borgia, aparece con la lengua de fuera, mientras que la orina y las heces, que fluyen incontinentes de su pene y ano, van a caer hasta la boca de la divinidad. Esta deidad de la inmundicia, de la carnalidad, la concupiscencia y el pecado, es el dios-diosa de la Medicina. (Aguirre Beltrán, 1963: 44)

Y también:

Si en el mundo occidental el cristianismo es un freno eficaz y poderoso frente a la extrovertida sensualidad del mundo antiguo, entre los nahuas la religión desempeña un papel semejante. Es el lengendario Quetzalcóatl, reformador del viejo culto, quien levanta su voz y su obra para condenar la incontinencia ambiente. La reforma de Quetzalcóatl tuvo indudables resultados ya que -en lo que ha llegado hasta nosotros del ritual nahua- hay una notable parquedad de prácticas sexuales abiertas. Sólo en las festividades de la diosa Tlazolteoltl, la venus indígena, el rito exige de portadores de falos; pero en general, hay en el culto una notable circunspección al respecto. (Idem: 165-6)

Tlazoltéotl era una de las tres divinidades aztecas ligadas al amor, junto con Xochiquetzal y Xochipilli. Quezada (1989), al analizar los textos sobre magia amorosa entre los aztecas, plantea la existencia de imágenes basadas en el terreno sexual y cuidadosamente opuestas entre el joven bueno y el libertino, así como entre la joven pura y la prostituta: la sexualidad equilibrada reposaba en la madurez, la continencia y la fidelidad conyugal ejemplares. En este contexto figuraba Tlazolteotl:

Diosa de los excrementos y de la basura, en sentido simbólico, es conocida bajo el nombre de Tlaelcuani (comedora de inmundicias) o corno lxcuiname en su advocación de las cuatro diosas del estupro. Reconocida abiertamente como diosa del placer sensual y de la voluptuosidad, es identificada asimismo a la más antigua deidad de la tierra, a la diosa lunar y a la gran parturienta… [en la iconografía huaxteca] en torno a la boca tiene pintura negra de hule, recordando este rasgo su escatofagia. (Quezada, 1989: 30)

Otro atributo de Tlazolteotl, originalmente diosa de pueblos agrícolas y artesanos, era la escoba, que denotaba un doble carácter de la diosa: el relativo a su función de limpiar a los hombres de pecados, figurando en forma principal en el ritual de la confesión, o bien como manifestación de su vínculo con la fertilidad agrícola; as!, el barrer la tierra era operación previa a la siembra del maíz. Pero la dualidad de Tlazolteotl más relevante puede ser precisamente esa capacidad simultánea de inducir el pecado y de perdonarlo. Sería sin embargo Tezcatlipoca, de acuerdo con Sahagún, quien aplicaría el castigo si la diosa no perdonaba (Sahagún, 1990; Soustelle, 1982; Cabada, 1992).

En este contexto, el tlazoimimiquiliztli o enfermedad de la basura se inscribe en la concepción punitiva de la enfermedad que prevalecía entre los aztecas:

… la mayoría de los cronistas deja en claro la relación de la etiología con la transgresión de preceptos, obligaciones y deberes, por una parte, y la dependencia de los seres humanos de los dioses y de los designios astrales, por otra… el bienestar físico de los hombres está íntimamente ligado al cumplimiento de las normas religiosas y, por lo tanto, la enfermedad se halla directamente conectada a la violación y al quebrantamiento de los tabúes. (Baytelman, 1986:147)

En el marco de la concepción general de la enfermedad como castigo divino, los atributos específicos de los dioses determinan la naturaleza de las enfermedades que provocan. De la desobediencia a los mandatos divinos así como del incumplimiento de los preceptos religiosos y de la violación del orden establecido, resulta la ira de las numerosas deidades que reaccionan enviando padecimientos y dolores. Sólo satisfacer la ofensa de la deidad correspondiente abriría el camino de la salud (Baytelman, 1986: 148-9). Así, la ofensa a Tlazolteotl debía de ser confesada y conjurada. Se encuentran así, entre los conjuros médicos de los nahuas traducidos y analizados por López Austin, los destinados a las “enfermedades provenientes de los deseos ilícitos y de las transgresiones sexuales ajenas”:

… los males que creían derivados de la influencia dañina de los transgresores sexuales o de los simples deseos ilícitos de personas que habían estado próximas, recibían un común tratamiento: el “baño de la basura ajena”: tetlazolaltiloni. (López Austin, 1975:145)

Estos conjuros fueron recogidos por Hernando Ruiz de Alarcón,9 sacerdote-párroco itinerante durante la primera mitad del siglo XVII precisamente en la misma región donde se realizó el estudio que se presenta (el sur de Morelos y su confluencia con Puebla y Guerrero). Este religioso se dio a la tarea de estudiar las “supersticiones y costumbres gentílicas” de los indígenas nahuas con el propósito de dar más elementos de orientación y control a otros agentes eclesiásticos. Ruiz de Alarcón recoge en su tarea la creencia en males y enfermedades que “provienen de amores ilícitos” (1629): el contacto de la madre con “gente de mal vivir”, durante o después de la gestación, o el contacto físico directo del niño con tales personas generaría la enfermedad. El tlatlazolmimiquiliztli podía afectar también a los adultos y ancianos, siempre generado por “encontrarse codiciando alguna mujer” o por la melancolía que resultaba precisamente de no alcanzarla. El exceso de amancebamientos o adulterios era la causa central de la enfermedad de la basura, la cual se trataba mediante el tetlazolaltiloni (baño de la basura ajena, es decir, de la conducta sexual ilícita ajena) y conjuros.

Referido por Ruiz de Alarcón, otro elemento terapéutico recomendado entonces en el tratamiento del tlatlazolmimiquiliztli era dado al cónyuge no transgresor; consistía en “emparejar o sobrepujar los delitos del consorte cometiendo otros tantos muchos más y mayores” (Ruiz de Alarcón, 1629; Vargas, 1976). La coincidencia de estos elementos entre Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna, quien a su vez escribe su “Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas”, ha sido subrayada por Vargas: el “trueque terapéutico de pasiones” encuentra su fundamento en la creencia de que los aires de basura son males pegadizos, por lo cual si los excesos y pecados del consorte son su causa, los indios aconsejan un “remedio bien gentílico”, que “procuren recompensarse en la misma materia, excediendo al consorte en los mismos amancebamientos, y en mayor número de pecados… [de modo que] en esta idolátrica recompensación… suelen trocarse las mujeres y amancebarse el uno con la mujer del que se amancebó con la suya… “(De la Serna, 1892; Vargas, 1976).

Elementos de diverso tipo inducían a pensar en la existencia de los aires de basura; uno de ellos era el llanto del menor, manifestación actual del tlazol. Este llanto fue consignado en sus primeros memoriales por Sahagún: “… tenían las paridas cuando sus hijos lloraban mucho que sus padres o maridos andaban con mujeres” (López Austin, 1967; Vargas, 1976) y luego por el mencionado De la Serna: (Sepúlveda, 1988): “… suelen asombrarse y dar de gritos, como si viesen una cosa espantosa, y cuando despiertan dan sollozos, y lloran como espantados, y cuando sin accidente exterior suelen perder el sentido, quedan corno muertos”.

Como ha subrayado también Vargas, se planteaba asimismo que algunos animales estaban involucrados directamente con los aires de basura: los ratones percibían quién había cometido adulterio y dejaban huellas tangibles de su percepción comiendo, mientras que los guajolotitos revelaban la presencia del transgresor sexual, pero en calidad de víctima.10

El tlazol se inscribe en el marco de los tres principios anímicos de los nahuas, íntimamente vinculado en particular con la figura del ihíyotl:

Distribuidos en todo el organismo, pero concentrados en la cabeza, el corazón y el hígado, existen tres fluidos vitales. Corresponden a los centros anímicos mayores sendas entidades: a la cabeza el tonalli; al corazón, el yolía o teyolía; y al hígado, el ihíyotl. Las tres entidades, ya en el pensamiento antiguo, ya en el moderno, son estimadas como dones divinos que hacen posible la existencia del hombre… algunos seres humanos emanan ihíyotl dañino en determinadas circunstancias (inclusive en otras, hay liberaciones voluntarias)… las diferentes funciones psíquicas… van desde las más racionales del tonalli hasta las más pasionales del ihíyotl y las más importantes radican en la entidad central, el teyolía. Las tres deben de operar armónicamente para dar por resultado un individuo sano, equilibrado mentalmente y de recta moral. La perturbación de una de ellas, en cambio, afecta a las otras dos. (López Austin, 1984: 262)

Mientras que la persona virtuosa tenía un hígado limpio, la suciedad de éste resultaba de la vida inmoral, principalmente de sus transgresiones sexuales. En una especie de “miasma”, los pecados irradiaban inmundicia perjudicando a los inocentes.11 Ahora bien, en el tlazol actual el depositario de los efectos de la infidelidad conyugal termina siendo precisamente el miembro más susceptible de la familia, el recién nacido o el lactante; hemos de recordar que entre los antiguos nahuas la afectación de los niños obedecía a su estado de vulnerabilidad natural.12

Esta interrelación entre tonalli, teyolía e ihíyotl era reflejada en los males por aires de basura; si los estúpidos tenían el corazón envuelto en flemas, los incontinentes sexuales en cambio lo tenían físicamente torcido por efecto de su conducta: ” … luego de la confesión, la penitencia y la ofrenda a los dioses se esperaba que el corazón del enfermo, torcido por pecados, volviera a ocupar su posición normal” (López Austin, 1984: 256-257). El tonalli también se encontraba involucrado en el complejo de males por aires de basura. Esto es evidente en los procedimientos que se llevaban a cabo luego del nacimiento de la criatura:

El niño estaba provisto de una irradiación inicial de los nueve cielos superiores durante toda su vida intrauterina. Al independizarse de la madre, era necesario que su tonalli se incrementara. Ahora debía recibir la fuerza de seres que estuviesen próximos a él, ya en la superficie de la tierra, ya en los cielos inferiores… Aunque el sol era por excelencia portador del tonalli, el niño no podía ser expuesto de inmediato a los rayos solares cuando menos hasta que se supiera si la carga del tonalli del día de su nacimiento era benéfica o dañina. Mientras tanto, debía someterse a la criatura a una irradiación más débil que la mantuviera viva y que no pudiera imprimir en ella, en forma definitiva, una energía desfavorable. (López Austin, 1984: 230).

El tonalli, la fuerza que determinaba el grado de valor anímico del individuo y le imprimía un temperamento particular, era susceptible de ser dañado por efecto de la entrega a los abusos sexuales y a la actividad sexual prematura, la cual hacía merma en el crecimiento y la inteligencia, facultades que le eran atribuidas (López Austin, 1984: 233 y 244-245).

Tanto López Austin (1984: 297) como más recientemente Ortiz de Montellano (1990: 265) plantean que la existencia del complejo de “aires de basura” jugó un relevante papel en la difusión de un complejo similar pero cosmopolita, el del mal de ojo: el tlazolmiquiliztli facilitó, junto con la figura mencionada del ihíyotl, la aceptación y extensión en la Nueva España del síndrome de la ojeadura, entidad ubicua (Siebers, 1983) que ya era parte de las creencias médicas portadas por los europeos al llegar a América.

El mal de ojo del que se habla hoy en todo el territorio que ocupó Mesoamérica sintetiza distintas creencias de origen prehispánico. La similitud en algunos conceptos y la reducción realizada por los europeos al traducir a sus propios términos diversas creencias insuficientemente caracterizadas, ha resultado en una importante confusión. Esta situación ha motivado una propuesta por parte de López Austin, para deslindar todos esos males confundidos y fundidos en el “mal de ojo” actual: 1) el calor provocado por un estado físico transitorio, 2) la fuerza del tonalli, 3) el tlazolmiquiztli, 4) la chipilez, 5) el xoxalli, 6) la codicia y envidia y 7) los malos aires (1984: 297).

Tres eran las enfermedades correspondientes al tercer conjunto mencionado, provocadas cuando “…la vida licenciosa cargaba de energía negativa a los incontinentes, y estos dañaban con sus emanaciones nocivas a terceros”: el netepalhuiliztli (“efecto recibido por acción ajena”), el tlazolmiquiztli (“amortecimiento de basura”) y el chachuacocoliztli (“enfermedad de amancebamiento”) (ibid: 294).

Ahora bien, cabe mencionar aquí ciertas correspondencias específicas del cuadro del tlazol con el “mal do aire” de la medicina popular de Galicia, recordando que esta zona fue una de las regiones de proveniencia de numerosos peninsulares en la época colonial; estas correspondencias permiten comprender la fusión y confusión relativa a los males de ojo (“mal de ojo” en Galicia) y malos aires ya mencionada, y supone además la posibilidad de similitudes previas al momento de contacto, en cuanto al cuadro del problema:

[Las causas] que producen un estado de debilidad general o consunción de tipo atrépsico… permiten que, acoplando las unas a las otras, lleguemos a la firme conclusión de que la verdadera enfermedad de “mal do aire” no es otra que el raquitismo, con los caracteres específicos que se presentan en los casos claramente definidos como tales y por atacar, de un modo casi y exclusivo, a los niños… Los síntomas que se presentan son muy diversos y así nos encontramos con las siguientes manifestaciones de dicha enfermedad: tienen las manos y los pies torcidos; doblan las piernas corno si acabaran de nacer conservándolas cruzadas, tanto en vigilia como en sueño; son torpes y tardos en el andar y quedan baldados; sus carnes son muy blandas; no toman el pecho, comen ni sonríen; están fastidiosos y lloran, pareciendo que maúllan como los gastos pequeños; su inapetencia es casi absoluta, tienen color pálido macilento y diarrea, su adelgazamiento es pronunciado; están débiles, no crecen, y, por el contrario, disminuyen; están “mirraos” por sus partes; se “engurran nas brillas”; quedan secos y el vientre lo tienen muy grande y hueco, hinchazón que hace que parezca que lo tienen doble; su falta de desarrollo es grande y lo mismo su estado de consunción y van palideciendo y languideciendo hasta que mueren. Los defectos de propiedad alimenticia en la primera infancia originan esos desórdenes de tipo digestivo, que convierten al niño en un ser desnutrido, encogiendo y debilitando sus tiernos miembros, apocando su existencia, marchitando su lozanía, dejándolos tábidos o extenuados. (Bouza Brey, 1980: 35-36) (subrayados añadidos).

Esta destacable similitud aparece también en algunas de las variadas atribuciones causases y tratamientos del “mal do aire”:

En Cotovad [Pontevedra], cuecen en agua nueve hojas anchas de una planta que crece a orillas de una fuente o regato y conocida con el nombre de planta “do Enganido”, después lavan al niño nueve veces con dicha agua… el niño puede enfermar de “mal do aire” … cuando una mujer que no sea virgen o el padre después de yacer con la madre, pasa por encima de la criatura. (Baouza Brey, 1980: 39 y 43)

Los “aires de basura” en la etnografía médica contemporánea

De manera específica, los aires de basura han sido consignados en estudios etnográficos posteriores. Una ya remota referencia (1929) es la de Margaret Park Redfield sobre el ixtlazol en Tepoztlán, Morelos:

Ixtlazolcocoliztli, enfermedad de nubes en los ojos (enfermedad de la basura de los ojos) es un mal de ojo, probablemente ophthalmia neonatorum, común a los recién nacidos. Los síntomas [sic] son: sangre y pus saliendo de los ojos. La causa es la presencia, cerca del niño, de un hombre o una mujer que hace poco hayan cohabitado. Se puede curar esta enfermedad administrando un remedio compuesto del cordón umbilical de un niño o de niña, algunas pasas, las hojas de tzitziqtíilitl, Bidens leucantha Wild. y las flores de saúco, Sambucus mexicana Presl. Se cura también con sal de Colima. Esta sal es molida y luego puesta en forma de cruz, sobre la lengua del niño, con la mano del almirez que se había fregado con estropajo. (Park Redfield, 1929: 170 y 172)

Expresiones posteriores de los “aires de basura” fueron recogidas por Claudia y William Madsen en el sur del Distrito Federal: en Tecospa (1952, 1955),13 Tepepan (1965) y Milpa Alta (1969) (Vargas, 1976); también Lewis en su monografía sobre Tepoztlán (1960: 72), refiere: “…cualquiera que venga de la calle debe de enfriarse antes de ver al niño porque puede estar ‘caliente’ y enfermarlo. Si el padre ha cometido adulterio y regresa a casa “caliente”, su hijo puede resultar con los ojos infectados. Las mujeres celosas a veces acusan a su esposo de adulterio si el niño sufre cualquier enfermedad”.

Otras referencias más recientes son las aportadas por Ingham en Tlayacapan, Morelos (1986: 164-165) donde se incluyen los “aires de basura” junto con otros “aires” como el “de muina”, y lo mencionado por Palacios de Westendarp también en Milpa Alta, sobre la “vista dañada” en el recién nacido:

… las mujeres casquivanas y los hombres adúlteros recogen “mal aire” durante la noche, mientras que las personas calientes que vienen de trabajar durante el día, pueden adquirir “aire” al pasar cerca de una cueva, peña, barranca o cerro. En todo caso, cuando ellos penetran en la recámara donde yace un recién nacido, lastiman su vista… los ojos del pequeño se inflaman, aparecen “chinguiñas” y al llorar arrojan ‘agua de sangre’. (Palacios de Westendap, 1986:126-127)

Estos datos proceden de comunidades de origen nahua cercanas entre sí, formando parte de un patrón de distribución del complejo de “aires de basura” que abarca, hasta donde disponemos de datos, el sur del Distrito Federal, el norte y suroriente de Morelos y el suroccidente poblano (véase el mapa anexo). En las comunidades de Tizapotla y Tepalcingo del sur morelense, se refiere que el “mal de basura” en los menores es raro en la actualidad, cuando antes era un problema relativamente frecuente (Riojas, 1991). Hay que tomar en cuenta que el itinerario de parroquias seguido en su ministerio por el antes referido Ruiz de Alarcón en el siglo XVII incluía el centro y oriente de Morelos, desde el norte hasta el sur, y la comunidad de Atenango del Río, en Guerrero, colindante con el suroccidente poblano. Corresponde entonces en términos generales al mismo patrón geográfico lo consignado por Ruiz de Alarcón y lo referido en los estudios etnográficos contemporáneos.

Por otro lado, el componente de control social de la sexualidad subyacente en el complejo de “aires de basura”, es corroborado hoy en testimonios locales cuando se precisa que la posibilidad de generar tlazol o ixtlazol en un menor, o bien tzipinación de heridas, hace que algunos campesinos y sobre todo campesinas eviten el adulterio.14

Siendo el adulterio paterno usualmente el origen del padecimiento en el menor, es significativo que sea la madre quien lo diagnostica; no menos significativo será el tratamiento: algo “sucio” ha de ser tratado con medidas similares -como el origen del agua utilizada para el baño del enfermo -en un enfoque que nos recuerda al homeopático.

Con respecto a otras entidades relacionadas, como el “aire de muina” (Ingharn, 1986) y principalmente el ubicuo mal de ojo, existen en los datos etnográficos actuales sobre el tlazol tanto similitudes como diferencias ilustrativas. En los “aires de basura” opera un mecanismo similar al observado en el “mal de ojo”, en el cual algunos seres susceptibles resienten los efectos de la presencia de otro(s). Esta presencia puede o no ser mediada por alguna intencionalidad de parte del portador del “mal aire”. Existen, sin embargo, tres diferencias significativas: en primer término, la intencionalidad de daño o bien la existencia en el portador del “mal aire” o de la “mirada fuerte” o “caliente” de un sentimiento de envidia; en el “aire de basura” no se maneja intencionalidad ni sentimiento relacionados con el afectado; en segundo término, la ubicuidad: existen numerosos elementos que permiten afirmar la presencia del complejo “mal de ojo-envidia” en diversas partes del mundo (Siebers, 1984), característica que no puede sustentarse en la actualidad para los “aires de basura”. Finalmente, la afectación de animales y objetos: en el “aire de basura” no contarnos con datos etnográficos actuales que ilustren tal efecto, claramente consignado en las fuentes históricas sobre el tlazol (corno el ejemplo de los guajolotitos ya mencionado) y también en los datos actuales sobre el “mal de ojo”. Acerca de este efecto y hasta donde tenemos información, tanto el tlazol como el ixtlazol son sólo referidos a recién nacidos o lactantes.

Una interpretación médica

La hiporexia y la irritabilidad, e inclusive la aducción de las piernas, son las manifestaciones más inespecíficas en el tlazol referido en Jolalpan, mientras que la afectación del crecimiento y desarrollo del niño es un problema sistémico.

En un recién nacido, el estado de crecimiento y desarrollo detectable corresponde al alcanzado en la vida intrauterino, cuando ubicamos el periodo neonatal de acuerdo con la clasificación pediátrica: el individuo menor de 28 días. Por lo tanto, cuando se menciona que “el niño no crece”, como signo importante del tlazol, pensamos en un menor de un año y no exclusivamente en un recién nacido.

La aducción (los “piecitos cruzados”) en un lactante sugiere al médico diversas alteraciones: una avitaminosis del tipo del raquitismo, una parálisis infantil, una alteración congénita de las extremidades inferiores, inclusive cierta hiperflexión en las extremidades inferiores es signo de inmadurez neurológica. En la única valoración directa realizada no hallamos alteración congénita ni ortopédica a la exploración física. Posiblemente el signo corresponda en términos generales a una alteración postural por déficit en la masa muscular, combinada o no con una deficiencia de vitamina D, entre cuyas manifestaciones típicas se encuentra la deformación curva bilateral de las extremidades inferiores por afectarse el metabolismo del calcio (Valenzuela, 1980; véase lo citado previamente de Bouza Brey vinculando al “mal do ollo” con el raquitismo). De cualquier manera, vale recordar que ese “cruzamiento de los piecitos” ocupa un lugar central entre las manifestaciones clínicas descritas del niño tlazoludo.

El paciente con tlazol valorado fue un lactante de sexo masculino, con once meses de edad y tres y medio kilos de peso. Corresponde según las tablas del nutricionista mexicano Ramos Galván (Valenzuela, 1980) a un desnutrido de tercer grado. El niño fue llevado por la abuela desde una comunidad lejana carente de servicios asistenciales. La madre ausente, refirió la abuela, era una adolescente que presentaba “ataques” (posiblemente epiléptica) y deficiencia mental.

Una interpretación clínica global del tlazol apunta a un hipodesarrollo intrauterino y/o una desnutrición en el transcurso de su primer año de vida, donde a una deprivación socieconómica endémica se aúna posiblemente la afectiva, derivada acaso de alguno de los elementos causases concurrentes ya mencionados, en el marco de una acentuada inestabilidad conyugal y/o de un embarazo no asumido. El contexto del tlazol actual es uno de depravación socieconómica severa: distribución desigual de recursos e insuficiencia agropecuaria, afectación de la flora silvestre, ausencia de servicios básicos como transporte, agua potable y saneamiento ambiental; a lo anterior se suma la carencia de programas preventivos materno-infantiles y graves deficiencias de tipo asistencial.

En todo caso, hay una faceta aplicativa que precisa subrayarse: conviene inquirir por casos de tlazol con el propósito de que la enfermera, el trabajador básico de salud o el médico detecten de manera oportuna una malformación congénita susceptible de atención o una deprivación global potencialmente letal. En algunas comunidades nahuas actuales, el tlazol puede resultar útil como referente para la detección de lactantes desnutridos de segundo y tercer grado, ya que el “enfermo de basura” -posiblemente como expresión del fundamentado pragmatismo campesino- no es usualmente llevado al médico en un primer momento.

En relación con el ixtlazol, posiblemente una infección oftálmica, en recién nacidos puede corresponder (como ya lo supuso Redfield en 1930) a la oftalmía neonatal provocada por la contaminación al paso del neonato por el canal del parto.

Manifestaciones de persistencia cultural

Hay que subrayar el proceso de persistencia cultural que la presencia actual del tlazol implica: creencias y prácticas provenientes de la cultura náhuatl de hace quinientos años operando en la cotidianidad actual de la población. Si bien algunos elementos del complejo de “aires de basura” han desaparecido, como la afectación de adultos y ancianos, la utilización de los conjuros o la recomendación terapéutica a la pareja del adúltero de realizar una conducta sexual compensadora, e inclusive no se plantea ya la relación central con el ihíyotl y secundaria con el tonalli y el teyolía, ni se vincula al tlazol en la zona con ninguna deidad prehispánica, ciertos rasgos fundamentales persisten tanto en la etiología como en la terapéutica.15 Como los isótopos empleados por la medicina nuclear de hoy en calidad de marcadores de un tejido a explorar, las entidades nosológicas constituyen “marcadores” que permiten el rastreo de una cultura a través del tiempo y de los procesos que influyen en ella. Se ha planteado que la persistencia de elementos culturales provenientes de civilizaciones dominadas es diferencial:16 en medio de la afluencia continua de elementos culturales foráneos, persisten transformados en grado diverso, rasgos locales divergentes de la ideología proveniente del exterior, y es en ese contexto que subsiste incompleto el complejo de los aires de basura:

Esta situación se da como consecuencia de un proceso de dominación colonial, en el que los dominados pertenecen a una tradición cultural muy distinta a la de los dominantes. Es el caso de numerosos grupos indígenas en el régimen colonial español en América. La magnitud de la coerción ejercida a través de la fuerza pública, la fuerza económica o la burocracia colonial, disminuyó la importancia de la penetración ideológica de los dominantes, sobre todo en aquellas zonas en las que la imposición ideológica de los conquistadores era más onerosa. Mientras los conquistados mostrasen un barniz de conversión, mientras la coerción mantuviera su eficacia y mientras el pensamiento y las costumbres nativas no representasen un peligro de subversión, de resistencia a la opresión, de desvío a la orientación política o de escándalo, se toleró la supervivencia de la ideología indígena. (López Austin, 1984: 25; cursivas añadidas)

Es de suponer que los aires de basura, aun cuando ubicables en la brecha de incomprensión mutua entre dos cosmovisiones planteada por López Austin (1984: 26), se articularon bien en algunos de sus aspectos con la cosmovisión europea: como ejemplo, el control de la sexualidad era propugnado también por los sacerdotes españoles, quienes -al menos superficialmente- compartían con sus colegas mesoamericanos nociones generales como la del castigo divino.

El tlazol constituye una puerta de entrada para el análisis del conjunto ideológico que opera en sectores específicos de la población, dado que “Así como una creencia o una práctica mesoamericana da razón de creencias o prácticas urbanas o rurales de nuestros días, las concepciones actuales pueden ayudarnos a delinear las antiguas” (López Austin, 1984: 7): en los aires de basura se engloban creencias y prácticas mesoamericanas que dan cuenta de creencias y prácticas rurales contemporáneas, y éstas a su vez refieren a aquéllas.

El tlazol como marcador múltiple

Ahora bien, si la infidelidad o los deseos sexuales “ilícitos” resultaran patógenos en un tercero en los términos usuales de alteración funcional o daño orgánico, un síndrome similar al del tlazol habría sido ya detectado en muchas otras sociedades. Dada la frecuencia de tales situaciones causases, el complejo de los “aires de basura” constituiría un problema de salud pública casi de la misma magnitud que el de la desnutrición en el que se traduce. Pero es aquí cuando surge precisamente la “filiación cultural” del tlazol.

El tlazol implica un componente objetivo de desnutrición, corroborable con nuestros recursos diagnósticos actuales y también sin ellos; pero el síndrome ha sido enmascarado por la marginalidad geográfica, económica y cultural de los nahuas; y si bien hipotéticamente la evaluación clínica de una muestra extensa de niños tlazoludos permitiría aclarar si la patogenia popular del tlazol entre los nahuas tienen fundamento como síndrome dentro del marco del modelo médico hegemónico, el problema es que éste no tiene cabida para entidades como el tlazol: el modelo no tiene respuesta para el tlazol como deprivación socioeconómica ni tampoco marco explicativo o comprensivo para el tlazol en tanto que manifestación de un agente incorpóreo patógeno, el de los “aires de basura”.

Esta última dimensión del tlazol como marcador es subrayada aquí: la posibilidad de que las emociones, las actitudes y el proceder en general de una persona puedan afectar la salud de ella misma o de otra mediante mecanismos que no son físicos (o que aún no han sido detectados como tales).

Cuando Redfield describió en 1930 la cultura del pueblo de Tepoztlán y planteó la creencia del ixtlazolcocoliztli, la resolvió en breve como una etiología mágica pura (1968: 160). La magia es lógica a su manera, lo ha dicho Ackerknecht; pero ¿cuál es esa su lógica ignota? El mismo autor, preocupado por la común confusión existente entre lo racional y lo eficaz en los estudios etnográficos médicos, planteaba la posibilidad de una acción objetivamente eficaz básicamente mágica (1985: 139 y ss). Y aun cuando no es el propósito de este trabajo encuadrar como cabe a los aires de basura en la dimensión de lo mágico, la referencia a Redfield tiene pertinencia por resultar sintomática de nuestra tendencia a resolver simplemente como mágico aquello que escapa a nuestro esquema de pensamiento cartesiano. Para De Martino la raíz del mundo mágico se halla en una experiencia fundamental: la presencia humana en riesgo; la incertidumbre genera el drama de la “crisis de la presencia”, del riesgo que corre el hombre de ser anulado por fuerzas inconmensurables e incontrolables; la magia aparece entonces como un conjunto de técnicas cuyo objeto es rescatar al hombre de esta crisis (De Martino, 1991: 195). Lo inexplicable está fuera de la realidad, y ello se explica precisamente por ser ésta un producto social (Berger y Luckmann, 1983). Pero la frontera entre lo natural y lo sobrenatural es móvil, se encuentra en función de nuestros recursos de indagación, y éstos no son definitivos.

La materialidad de las entidades anímicas, vigente en el pensamiento nahua antiguo, permite ayudarnos a comprender el complejo de los “aires de basura”. La ausencia de la dicotomía cuerpo-alma hace posible el efecto patógeno por parte de una conducta transgresora de las normas sociales, efecto generado además en el cuerpo de otros seres; es la materialización de la transgresión conductual en otro, un tercero vulnerable: “Nada hay que autorice a suponer que en el pensamiento mesoamericano existiese una dicotomía cuerpo-alma. La materialidad de las entidades anímicas según el pensamiento indígena es, por el contrario, manifiesta” (López Austin, 1984: S).17

Los “aires de basura” revelan no sólo un mecanismo de control social de la sexualidad. Sugieren también una patogenia incorpórea, producida por una especie de miasma de origen moral y efectos selectivos. La enfermedad del otro revela mi transgresión. En esta perspectiva, la conducta transgresora encubierta e inclusive la actitud o el estado de excitación corporal, inciden en otros cuerpos generando alteraciones físicas objetivas, como la aducción de las extremidades inferiores, la emaciación o la secreción oftálmica purulenta.

Bohm (1980) ha planteado la creciente disfuncionalidad de nuestra manera dualista de pensar, al fragmentarnos y alejarnos del sentimiento de ser parte integral de la existencia total (MacCormack, 1991). Tal es el marco del modelo médico hegemónico (y de otros), donde operan ambas oposiciones: materia-espíritu y mente-cuerpo (Scheper-Hughes y Lock, 1987). Esta doble oposición, perfectamente vigente hoy, se consolidó a partir del siglo XVII, en una fragmentación conceptual producida por efecto de la transformación en la visión del mundo a partir de los postulados de Descartes. La separación de una mente trascendente e inmaterial con respecto a las operaciones mecánicas y materiales del cuerpo ha sido la base del reduccionismo analítico en la medicina occidental moderna (Gordon, 1980.)18

El discurso médico occidental nació también de un rechazo a considerar a la enfermedad como un castigo en el sentido judeo-cristiano o a considerarla como tragedia, en el sentido del decreto irrevocable de los dioses del Olimpo (Arsenault, 1985: 75); así, el racionalismo médico resultante disocia a la enfermedad del enfermo, cambiando una cosmología fijada en la persona humana por una cosmología fijada en un objeto (Queiroz, 1986). Pero en la cotidianidad de los enfermos persiste un mundo complejo, donde las culpas, el castigo, la intención, la conducta, son algunos de los numerosos factores que inciden en el desarrollo de los padecimientos en una base de relaciones humanas (Kleinman, 1987; Weiner, 1991; Stein, Miller y Trestman, 1991; Kiecolt-Glaser y Glaser, 1991). Hoy el hecho de que esta incidencia se traduzca materialmente, es motivo de creciente interés en la medicina moderna.

El complejo de los “aires de basura” ilustra precisamente el nexo de lo anímico con lo físico, una vinculación conflictiva, contrastante con el paradigma vigente en el modelo médico hegemónico.19 Aún con reservas, la terapéutica del tlazol puede inscribirse en términos generales en la gestión terapéutica paralelas esbozada por Arsenault (1985).20

La información etnográfica presente sobre el tlazol y el ixtlazol expresa la persistencia de concepciones prehispánicas cuya naturaleza cualitativa no coincide con el paradigma mecanicista médico: el cuerpo y la mente no están tan separados como pretendemos; algo hay, alguna relación, algún proceso, que opera y nuevamente surge: es el tlazol o la pastilla placebo, es la efectividad de la limpia y de tantos procedimientos simbólicos que presionan revelando procesos poco accesibles a nuestros esquemas interpretativos, procesos en los cuales la voluntad, la intención y la actitud resultan determinantes, centrales. ¿Es que lo simbólico va dejando de serlo en la medida en que contamos con una mejor comprensión de los fenómenos, o se desplaza siempre adelante de nosotros como el horizonte mismo?, ¿o es que tal avance, así relativizado, acabará por integrar a lo simbólico mortificándose cualitativamente?

Las aplicaciones del complejo de los “aires de basura” son múltiples. El temor a generar daño en el menor origina su función como mecanismo de control social de la sexualidad, un control que data de la época prehispánica. La dificultad para enfrentar problemas generados por la precariedad de las condiciones de vida orillará a recurrir a la esfera de lo mágico, rasgo que no es privativo de los grupos indígenas. Pero también a lo mágico se recurre en ausencia de tal precariedad.

El complejo de los “aires de basura” ejemplifica la concepción unitaria (e históricamente quebrada) de una civilización, donde era inexistente la fragmentación cartesiana.21 Se esboza en él la vigencia de un mundo interno dinámico e inédito, real, prófugo aún de la medición, de la cuantificación clínica y epidemiológica. En el centro de este análisis aparece centralmente la intención: la conducta, sugiere el saber popular y también la sabiduría universal, trasciende en sus efectos lo que vemos y expresa al final, ineludiblemente, la verdadera intención. La intención cuenta, se materializa, se manifiesta, es real, requiere atención; requiere ser conformada conscientemente.

Desde otra perspectiva, el tlazol puede ser interpretado como un marcador socioeconómico: es de suponer que en un contexto de satisfactores y servicios básicos satisfechos, el tlazol como expresión contemporánea del complejo de “aires de basura” tendría una incidencia menor (como es el caso actual referido en las comunidades morelenses de Tilzapotla y Tepalcingo); es decir, la persistencia de los “aires de basura” obedece a que algunos de sus elementos ideológicos y prácticos son refuncionalizados porque constituyen la única respuesta disponible, respuesta inmediata eventualmente exitosa, consistente en dejar en manos de una mujer experimentada y de reconocida capacidad a un menor deprivado de afecto pero también de alimentos. Recordemos que es la curandera de tlazol quien atiende por varias semanas al menor, y el tratamiento incluye un énfasis en medidas de alimentación inespecíficas que consisten en incrementar la cantidad más que en variar la calidad de la dieta.

El tlazol ejemplifica el significado múltiple de ciertas entidades nosológicas populares en tanto que marcadores sanitarios, socioeconómicos, históricos, cognitivos, culturales. Por ello, las medidas técnicas sanitarias que pasan por alto esta articulación resultan insuficientes.

Interesa subrayar también finalmente la posible correspondencia entre los procedimientos de eficacia simbólica y algunos campos de interés creciente en medicina, englobados en una visión más integral del ser humano y su entorno, entre los cuales se pueden inscribir el análisis de las relaciones interpersonales y las redes sociales en la enfermedad y la salud (Bozzini y Tessier, 1985) y los desarrollos recientes en el área de la psiconeuroinmunología (Ader y Feiten, 1991; Reichlin, 1993).

Otras líneas concretas de indagación se desprenden: ¿existe un carácter diferencial entre la desnutrición del niño tlazoludo y la existente en menores enfermos de otras entidades nosológicas referidas en la zona, como son el niño hético, el que tiene latido, el pale, -el que tiene tiricia o el mallugado?, ¿hay algún elemento común entre los conjuros utilizados en el antiguo “baño de la basura ajena” y las oraciones que se pueden eventualmente recitar acompañando al baño actual?, ¿abarca este complejo actual de los “aires de basura” al noreste del estado de Guerrero de acuerdo con lo estudiado por Ruiz de Alarcón?, ¿es posible llevar a cabo una evaluación clínica de una muestra más amplia de niños tlazoludos, incluida en ella una valoración inmunológica que explore el efecto de los agresores incorpóreos en la salud física?

En el tlazol la depravación tiene muchas caras: la afectiva se articula con la nutricional; el abandono es en sí patógeno. Al atender la expresión fisiológica y orgánica de las relaciones humanas, la investigación biomédica puede trascender disciplinas y espacios, encontrarse con el saber popular y aprender de él.

Agradecimientos

Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de Juana Hernández Mendoza, Juliana Vera, Petra Hernández, Ramón Villarreal, Anastasio López, Josefa Vivar, Hortensia Enciso, Guadalupe Ramírez, Cristino Hernández Sosa, Crisanta Ramírez, Cirina Ramírez, Nicolás Catalán, Luisa Clemente, Crisanta Alvillar, Rosa Javana Xinol (t), Bérula Rojas, Alicia Perea, Merenciana Castillo y Braulio Reyes. Agradezco también la colaboración de Silvia Garza, Abigaíl Aguilar, Lilián González, Luis Alberto Vargas, Horacio Riojas y Miguel Morayta.

Bibliografía

Ackerknecht, E. H. Medicina y antropología social, Madrid, Akal Universitaria, 1985 [1971].

Ader, R., D.L. Felten, N. Cohen, Psychoneuroinmunology, Academic Press, 1991.

Aguirre Beltrán, G. Medicina y magia, México, INI, 1963.

____________, Programas de salud en la situación intercultural, IMSS, 1980 [1955].

Bayés, R. Psiconeuroinmunología. Monografías de psiquiatría. Medicina psicosomática: III (3): 41-46 España, 1991.

Baytelman, B. Etnobotánica de Morelos, México, INAH, 1980.

____________, De enfermos y curanderos. Medicina Tradicional en Morelos, México, Col. Divulgación, INAH, 1986.

Berger, P., y T. Luckmann, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu Eds., 1983 [1963].

Bonfil Batalla, G. “Civilización y proyecto nacional”, en: Pensar nuestra cultura, México, Alianza Editorial, 1991.

Bozzini, L., y R. Ressier, “Support Social et Santé”, en: Dufresne, J., F. Dumont, e Y. Martin (eds.). Traité d’Anthropologie Medicale. L’Institution de la santé et de la maladie, Presses de l’Université du Québec, 1985, pp. 905-939.

Cabada Izquierdo, J. J. “Tlazolteotl: una divinidad del panteón azteca”, en: Revista Española de Antropología Americana, Madrid, 22: 123-38, Universidad Complutense, 1992.

Cabrera, L. Diccionario de aztequismos, México, Ed. Oasis. 1974.

Capra, F. El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente, Barcelona, Integral, 1985.

Comelles, J. M., y A. Martínez, Enfermedad, cultura y sociedad, Madrid, Eudema Antropología, 1993.

De Martino, E., Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Turín, Universale Bollati Boringhieri, 1991 [1948].

De Roux, G. y cols. “Participación social y sistemas locales de Salud”, en: Paganini J. M. y R. Capote, Los sistemas locales de salud, 1990. Washington: Organización Panamericana de Salud (OPS), Pub. 519:28-49.

Díaz, J.L. Indice y sinonimia de las plantas medicinales en México, México, Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales (INEPLAM), 1976.

Dossey, L. Tiempo, espacio y medicina, Barcelona Ed. Kairós, 1986.

Escalona, E. Dermatología, México, Impresiones Modernas, 1975.

García, F. “Los caciques cuando pierden arrebatan”, en: México Indígena, 23:50-94, 1991.

González Chávez, L., y P. Hersch Martínez. “Aportes para la construcción del perfil epidemiológico sociocultural de una comunidad rural”, en: Salud Pública de México, 35(4):393-402, 1993.

Gordon, J. S. “The paradigm of holistic medicine”, en: Hastings, A. C. y cols. (ed.) Health for the Whole Person. The Complete Guide to Holistic Medicine, Colorado, Westview Press, 1980.

Hellman, C. G. Culture, Health and Illness. An Introduction of Health Professionals, Wright, 1990.

Hersch Martínez, P. Reporte del proyecto Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) PCCSCNA-050480, México, INAH, Centro Regional Morelos, Cuernavaca, 1988.

____________, “La flora medicinal silvestre como mercancía. Algunas implicaciones sociales y ambientales en su manejo desde una zona de abasto”, Boletín Oficial del INAH, 35:18-28,1991.

____________, “Participación social en salud: espacios y actores determinantes en su impulso”, en: Salud Pública de México, 34(6): 678-688, 1992.

Heyden, D. Mitología y simbolismo de la flora en el México prehispánico, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie Etnohistoria, núm. 44, UNAM, 1983.

Ingham, J. M. Mary, Michael, and Lucifer. Folk Catholicism in Central Mexico, University of Texas Press, Austin, 1986.

Kiecolt-Glazer, J. K., y R. Glazer. “Stress and Immune Function in Hummans”, en: Ader, R., op. cit. 1991, pp. 849-67.

Kleinman, A. Patients and healers in the context of culture. University of California Press, 1981.

____________, The Illness Narratives. Suffering, Healing, and the Human Condition Basic Books, 1987.

Lamine, D. El sistema terrestre de Jolalpan, Puebla, Tesis de Maestría, México, Universidad Autónoma Chapingo, 1978.

Legorreta Díaz, M. La lucha por la tierra de los comuneros de Jolalpan, Puebla, de 1910 a 1980 y sus perspectivas revolucionarias, Tesis, México, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1986.

Lewis, O., Tepoztlán. A village in México, Nueva York, Holt, Rinehart and Wiston, 1960.

López Austin, A. “Ideas etiológicas en la medicina náhuatl”, en: Anuario Indigenista, 30: 255-75, 1970.

____________, Textos de medicina náhuatl, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie de Cultura Náhuatl, núm. 19, UNAM, 1975.

____________, Cuerpo humano e ideología, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie de Etnología Histórica, núm. 39, UNAM, 1984.

Madsen, C. A Study of Change in Mexican Folk Medicine. Publication, 25: 89-138, New Orleans, Middle American Research Institute, Tulane University, 1965.

Madsen, W. “Hot and cold in the universe of San Francisco Tecospa, Valley of Mexico”, Journal of American Folklore, 68(268):123-139, 1955.

____________, The virgin’s children. Life in an aztec village today, Nueva York, Greenwood Press Publishers, 1969.

Martínez, M., Las plantas medicinales de México, México, Ed. Botas, 1969.

____________, Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Metalnikov, S. Role du systeme nerveux et des facteurs biologiques et psychiatriques dans l’immunité, Paris, Ed. Masson, 1934.

Molina, A. Vocabulario en lengua castellana mexicana, y mexicana y castellana, ed. facsimil, México, Porrúa 44, 1970 [1571].

Ortiz de Montellano, B. Aztec Medicine, Health and Nutrition, Rutgers University Press, 1990.

Palacios de Westendarp, P., Conocimiento y prácticas médicas de una comunidad campesina, México, Universidad Autónoma de Querétaro, 1986.

Queiroz, M. de S. “O paradigma mecanicista da medicina ocidental moderna: Uma perspectiva antropológica” en: Rev. Saude Pública, 20(4): 309-317, Sao Paulo, 1986.

Quezada, N. Amor y magia amorosa entre los aztecas, México, UNAM, 1989 (1975).

Redfield, M. Park. “Notes on the cookery of Tepoztlan, Morelos”, en: American Journal of Folklore, XLII, núm. 164 (abril-junio, 1929), pp. 167-196.[1929].

Redfield, R. Tepoztlan. A Mexican Village. A Study of Folk Life, The University of Chicago Press, (1968) [1930].

Reichlin, S. Neuroendocrine-Immune Interactions, en: New England Journal of Medicine, 329 (17): 1246-1253, 1993.

Riojas, H. Informe del proyecto conacyt P218CCOO-892997, “Medicina tradicional en Morelos” mecanuscrito, México, Centro Regional Morelos, INAH, 1991.

Rodríguez Rivera, L. “La entidad nosológica: ¿un paradigma?”, en: Revista Cubana de Administración en Salud, 8:253-268 (Julio-septiembre, 1982) Cuba.

Ruiz de Alarcón, H. Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas que hoy viven entre los indios naturales desta Nueva España, Anales del Museo Nacional, IV:126-223. México, Imprenta del Museo Nacional, 1982.

Sahagún, B. Historia general de las cosas de Nueva España, México, Alianza Editorial Mexicana, 1989.

Sánchez, B. La flora del Valle de México, México, Ed. Herrero, 1984.

Saúl, A. Lecciones de dermatología, México, Fco. Méndez Ed., 1978.

Scheper-hughes, N., y M. Lock. “The Mindful Body: A prolegomenon to future work in medical antropology”, Medical Anthropology, 1(1):6-41, 1987.

Sepúlveda, M. T. La medicina entre los purépechas prehispánicos, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie Antropológica núm. 94, UNAM, 1988.

Siebers, T. El espejo de Medusa, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Simeon, R. Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, México, Ed. Siglo XXI, 1977.

Soustelle, J. El universo de los aztecas, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Stein, M. Miller, A., y R. Trestman, “Depression and the lmmune System”, en: Ader, R., op. cit., pp. 897-930, 1991.

Valenzuela, R. M. et al. Manual de pediatría, México, Ed. Interamericana, 1980.

Vargas, L. “Las relaciones interpersonales y la enfermedad en la época prehispánica”, Actes du XLII Congrés International des Americanistes, VI: 341-7, París, 1976.

Viesca, C. Medicina prehispánica de México. El conocimiento médico de los nahuas, México, Ed. Panorama, 1986.

Weiner, H. “Social and psychobiological Factors in Autoimmune Disease”, en: Ader, R., op. cit., 1991, pp. 955-1011.

Zolla, C. y cols. Medicina tradicional y enfermedad, México, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 1988.

Sobre el autor

Paul Hersch Martínez

Centro Regional Morelos del INAH.

Citas

* Este estudio es producto parcial de una investigación llevada a cabo en el sur del estado de Morelos y el extremo suroccidental del estado de Puebla.

- En relación con la cercanía, factor que se consigna repetidamente en la génesis de los “aires de basura”, cabe recordar lo referido por Sahagún en su “Historia general de las cosas de la Nueva España” cuando aborda las ‘abusiones que usaban estos naturales’ (cap. V, Libro V): “De tecuencholchuiliztli, que quiere ‘pasar sobre alguno’. Decían también los supersticiosos antiguos que el que pasaba sobre algún niño que estaba sentado o echado, que le quitaba la virtud de crecer, y se quedaría ansí pequeñuelo siempre. Y para remediar esto decían que era menester tornar a pasar sobre él por la parte contraria…” (1989:298). [

]

] - En función de la problemática local con respecto a la tenencia de tierras, los campesinos de Jolalpan se encuentran divididos políticamente en dos grupos: el mayoritario, que reivindica los títulos antiguos de propiedad comunal de la tierra (los comuneros) y el de aquellos que la detentan actualmente, cuentan con mayores recursos y se encuentran organizados en torno al partido oficial (los priistas). [

]

] - Sánchez, 1984: 346. [

]

] - “Nicandra Physalloides, llamada falsa belladona o tomate de culebra… utilizada para atenuar dolores de parto, en retención de orina y en cigarrillos antiasmáticos…” (Martínez, 1969: 328-329). [

]

] - Martínez, 1979: 439-440 y 468. [

]

] - Con respecto a las plantas cuyos nombres comparten la raíz (tlazoltomate y/o tlazolpatle), el conocido botánico Maximino Martínez consigna al tlaxoltómatl corno ‘Cardiospermum halicacabum, de las sapindáceas y menciona del tlazol-patli que significa, en lengua azteca, ‘remedio que nace de la basura…” identificándolo con el toloache, ‘Datura stramonium’ (Martínez, 1979: 891); sin embargo, la información recabada tanto bibliográficamente corno en campo no vincula a la poderosa solanácea con el tratamiento prehispánico o actual del tlazol; en relación al injerto, el mismo autor (1979:471) refiere ocho plantas con tal nombre, recordando que se le aplica a varias especies de la familia de las lorantáceas, que son semiparásitas, de donde el nombre proviene, pues se desarrollan adosadas a troncos y ramas de diversos árboles. Por último, otro cordoncillo, Piper sanctum, es también utilizado en general para baños y limpias en la zona de estudio; muchas plantas del género Piper reciben ese nombre; de clima cálido y frecuentemente aromáticas, son arbustos cuyas pequeñas flores se encuentran dispuestas en espigas tupidas y delgadas como “colas de ratón”, especialmente P. sanctum y P. auritum (Martínez 1979: 221). El uso de esta planta, llamada también mecpalxóchitl o flor de mecate, fue referido por Hernández en el siglo XVI para adornos rituales (Heyden, 1983: 20). [

]

] - Vargas acotaba con respecto a los “aires de basura” al finalizar su revisión: “… su arraigo queda demostrado con la persistencia del concepto varios siglos después de la conquista, aunque aparentemente no se conserva el complejo intacto. Confiamos que un mayor número de estudios etnográficos ayudan a completar el presente estudio…” (1976:347). [

]

] - Acerca de la dificultad inherente a utilizar el Vocabulario de Molina como referencia, consultar López Austin (1984: 40). [

]

] - “Médicos indígenas… fueron los informantes forzados de estos conjuros. Aprehendidos por Hernando Ruiz de Alarcón, revelaron al sacerdote sus procedimientos mágicos, entre los que los terapéuticos ocupaban un importante lugar. El sacerdote los tradujo al español y sirvieron a los cristianos para combatir aquellos procedimientos mágicos que ellos veían inspirados en el demonio…” (López Austin, 1975:143). [

]

] - En la abusión de los ratones consignada por Sahagún y traducida por López Austin, los roedores proceden como animales rastreadores de infidelidad conyugal: “…se decía antiguamente que dizque los ratones podían saber quién se amancebaba… el ratón horada el cestillo, o quizá el vaso de barro, o quizá el vaso de cáscara de calabaza. Les mastican los bordes… horadan las esteras o los mantos de los varones… la falda o camisa de la mujer… dizque esto indica que los consortes han adulterado” (Vargas, 1976: 344-345), que en otra versión resulta: “Otra abusión tenían: decían que los ratones saben cuando alguno está amancebado en alguna casa, y luego van allí y royen y aguje ran los chiquihuites y esteras, y los vasos. Y esto es señal que hay algún amancebado en alguna casa, y llamaban a esto tlazulli. Y cuando a la mujer casada, los ratones agujeraban las nahoas, entendía su marido que le hacía adulterio. Y si los ratones agujeraban la manta del hombre, entendía la mujer que le hacía adulterio…” (Sahagún, 1990: 320). Por otro lado, los guajolotitos también pagaban caro la transgresión ajena: ” … Y ya nacieron los guajolotitos, los amancebados no pueden entrar, ya fuese una mujer, ya fuesen varones, ya fuesen esposos. Dicen del consorte de quien adulteró, si entró (donde están los guajolotitos): “los mata la suciedad”. Y así se manifiesta (la enfermedad): todos van cayendo de espaldas, y así mueren los guajolotitos. Se dice que mueren de suciedad; quizá alguno vino a entrar, o lo vieron, o algún jefe de casa los mató de suciedad. Así se sabe: todos los guajolotitos van cayendo de espaldas, así mueren. Dizque así acontece también a los casados en algún lugar adulteran sus consortes, quizá la mujer, quizá los varones. Lo saben, lo deducen si caen de espaldas o si se hieren en algún lugar contra algo” (Vargas, 1976: 345) o bien, “… decían que cuando nacían los pollos, si algún aman cebado entraba en la casa donde estaban, luego los pollos se caían muertos, las patas arriba. Y esto llaman tlazolmiqui. Y si alguno de la casa estaba amancebado, o la mujer o el varón, lo mesmo acontecía a los pollos. Y en esto conocían que había algún amanceba do en alguna casa” (Sahagún, 1990: 302). [

]

] - Las emanaciones “… dañaban al cónyuge inocente, a las criaturas en el vientre materno, a los niños que el pecador cargaba en sus brazos, a los amigos, al que estuviese cerca de aquel que tenía deseos insanos y no cumplidos; mataba a los pollos de pava; provocaba accidentes a las bestias, secaba los campos de cultivo, echaba a perder los negocios; arruinaba las ofrendas hechas a los dioses; hacía que los artículos de los comerciantes no se vendieran y hasta impedía que la comida se cociera… uno de los medios para evitar el mal era la generación de más fuerza equivalente y así los médicos recomendaban a las esposas de los adúlteros que adulteraran a su vez para no recibir el daño…” (López Austin, 1984:261). [

]

] - Cabe de nuevo citar a López Austin: “La infancia era concebida por los antiguos nahuas como la edad en la que el individuo estaba expuesto a los mayores peligros de orden natural y sobrenatural; como un periodo de pureza que daba al menor la posibilidad de comunicarse con los dioses; como una etapa de la vida en la que el ser humano se iba fortaleciendo por medio de la educación para incorporarse, paso a paso, a las actividades económicas de la familia y de la comunidad, y como una fase de la existencia en la que, cuando menos en los primeros años, el niño era un ser de racionalidad en formación y con limitada responsabilidad por sus actos… La pureza del niño no era considerada original. Fuerzas nocivas lo amenazaban desde antes del nacimiento, entre ellas la energía dañina generada por los apetitos sexuales de sus padres… (1984: 324 y 326). [

]

] - “Las perdidas (loosen woman) y las prostitutas liberan yeyecatlcihuatl frío, el cual significa literalmente ‘aire de mujer’ pero es llamado ‘aire de basura’ en español. Este aire contaminado puede ser portado a la casa por cualquier hombre que tenga relaciones con malas mujeres o pase cerca de ellas cuando se encuentran realizando una relación sexual. Una perdida que entra a la casa también porta este mal aire. Cuando el aire de basura entra en contacto con un niño pequeño, hace que genere pus en sus ojos y puede dejarlo ciego. La cura consiste en lavar sus ojos en agua hervida con el cordón umbilical (templado) del primer niño de cualquier familia…” (Madsen 1955: 136). [

]

] - López Austin refiere al respecto: “En el campo de la reserva absoluta era difícil el control [del adulterio] por medio del derecho punitivo, lo que hacía necesaria la implantación del temor ideológico. Esto hacía que se convirtiera a la mujer adúltera en un personaje que generaba fuerzas nocivas. La energía nacida de sus propias culpas y su impureza hacían de ella un centro de escándalo, de abominación y de irradiación de desgracia” (1984: 346) y “Buena parte del control sobre las prácticas eróticas tenía que ejercerse en el campo de los temores hacia lo sobrenatural o atribuyendo a la conducta sexual no permitida consecuencias patógenas… Así se decía que Tezcatlipoca ‘daba vida al polvo, a la basura’ cuando recorría la tierra; que la diosa Tlaelcuani era tanto la inspiradora como la que perdonaba los pecados del sexo; que Tlazoltéotl (distinta advocación de esta misma diosa) recibía confesión del enfermo de corazón torcido por años de su lujuria, y que las diosas Cihuateteo provocaban los adulterios” (1984:356). [

]

] - Aquí cabe recordar lo planteado por Aguirre Beltrán: “En la medicina indígena, el medicamento, el rito y el conjuro son elementos esenciales de la práctica mágica; pero el acento se pone con tal énfasis en lo que se usa, que lo que se hace y lo que se dice pasan a un plan de segunda importancia” (1963: 268). [

]

] - “Es necesario encontrar una explicación lógica del proceso de persistencia, y creo que una de las vías para hacerlo es el estudio de los distintos tiempos evolutivos que se dan en el interior de cada forma de conciencia social… dogmas, rituales, oraciones, con juros, esquemas geométricos del universo, moral religiosa, tabúes, presentan diversos grados de resistencia a la transformación. Mientras que algunos elementos pueden ser considerados como verdaderos termómetros de las transformaciones sociales otros parecen enquistados, protegidos, y persisten, sin exagerar, por milenios. La religión y la magia pueden verse, en cuanto a sus estructuras y articulaciones, profundamente transforma das en la evolución social; pero la persistencia de algunos de sus elementos llega a darles, en no pocos casos, una apariencia de continuidad muy grande… tienen… su propio ritmo de cambio y su propia capacidad de resistencia ante las transformaciones sociales” (López Austin, 1984: 33-34) (cursivas añadidas). [

]

] - Hay a la mano en relación al tlazol e ixtlazol otro ejemplo interesante del papel de las entidades nosológicas tradicionales o populares corno marcadores históricos: es el de los “mezquinos”, término utilizado popularmente para designar a las verrugas llamadas “vulgares” en dermatología, alteraciones provocadas por virus, en las cuales el componente mental” del paciente ocupa un lugar central tanto en la génesis del problema como en su terapéutica: ” … se ha dicho que tratar las verrugas es un arte. Es digno de mencionarse, en primer lugar, el hecho de que siendo lesiones “tumorales” y causadas por virus, la psicoterapia logre éxitos tan espectaculares en gran número de casos; en efecto, la sugestión, ejercida enfática y adecuadamente al caso particular, consigue la desaparición de las lesiones sin dejar huella. Con este fin, es costumbre prescribir, por vía oral, un placebo…” (Escalona, 1975: 154-155) “… aquí ocurre un hecho por demás asombroso tratándose de una enfermedad orgánica: todas las verrugas virales menos las acuminadas pueden desaparecer espontáneamente o por medio de una psicoterapia por sugestión usando placebo. Esto, que es un reto a la medicina científica, está plenamente comprobado por todos los que han tratado estas lesiones…” (Saúl, 1978:56). López Austin (1984) nos brinda una pauta para comprender el porqué se les llama a tales padecimientos “mezquinos”, pues el problema dermatológico era atribuido en la medicina prehispánica precisamente a la mezquindad del enfermo. En éste ejemplo la investigación histórica nos permite comprender no sólo el origen del nombre del padecimiento, sino inclusive aventurar un nexo entre la atribución causal prehispánica y su patogenia. [

]

] - “Descartes fue particularmente persuasivo al plantear a la gente como compuesta por un cuerpo palpable por un lado y por el otro por la mente o el espíritu. Partiéndonos en dos, Descartes pudo mantenerse dentro de la ortodoxia cristiana, presentando al alma como dominio de la teología y al cuerpo como dominio de la ciencia. Así, la biología y la medicina se colocaron en el camino del materialismo radical que ha resultado en la crisis contemporánea de la profesión médica y en el florecimiento de terapias alternativas holísticas…” (MacCormack, 1991: 263) Sin embargo, aun cuando relevante por abordar una faceta fundamental del problema, esta posición se va al otro extremo, pues prescinde tanto de reconocer los innegables avances de la ciencia médica precisamente debidos a ese “materialismo radical” y de la cual se benefician hasta sus más acervos críticos, como de reconocer que la “crisis” contemporánea de la profesión médica y el florecimiento de “terapias holísticas alternativas’ obedecen también a factores estructurales de orden económico y político. [

]

] - Es a lo que Dossey se refiere cuando confiesa: “La enfermedad y la curación de aquél no encajaba en absoluto con todo lo que había aprendido en la facultad de medicina, donde toda enfermedad se consideraba procedente de una alteración en los procesos celulares. Según se nos decía, la enfermedad se debía a un mal funcionamiento de la máquina corporal. Y la razón de ser del médico consistía en localizar la dolencia y acabar con ella, siempre que ello fuera posible… el modelo médico moderno se conoce con el nombre de teoría molecular del origen de las enfermedades… Se da por supuesto que en cualquier enfermedad, si nuestro conocimiento es adecuado, podemos señalar con precisión dónde se ha alterado el funcionamiento de las moléculas… ¿qué clase de moléculas, en forma de medicamentos contra la tensión alta, podemos ingerir para bajar la tensión? Las alteraciones moleculares conducen a estrategias de intervención a nivel molecular: un torneo de moléculas contra moléculas, en un intento de corregir el problema fundamental “(1986: 27-29) y “Todas las enfermedades están representadas en el panteón molecular. Si puede parecer que haya alguna excepción, ello se debe a que nos faltan datos, no a un fallo de la teoría como tal. Al final todas las enfermedades podrán ser sometidas a un análisis molecular, lo cual nos conducirá a diseñar el tipo de intervención adecuada a nivel molecular. Tal es la pretensión de esta teoría” (1986: 30). [

]

] - “… paralelamente a esta terapéutica racionalista, diádica, estructural y agnóstica, donde la dinámica económica se encuentra fuertemente ligada a la evolución del capitalismo, ha estado siempre presente una gestión paralela, mística, colectiva, funcional y empírica. Mística, en el sentido en el cual la relación entre el hombre y la divinidad, de un lado, y la tragedia natural, por el otro, no ha sido negada, sino por el contrario, ritualizada; colectiva, dado que la relación terapéutica es continuada en una dimensión teatral, la enfermedad como conflicto es puesta en escena para beneficio del grupo, la restauración del equilibrio colectivo del grupo resulta más importante que la reinserción del sujeto como productor de bienes y servicios; funcionalista porque el objeto de la terapéutica privilegia las desviaciones psicosomáticas, por oposición a los vicios estructurales que la medicina positivista ha ‘territorializado’ profundamente; empírica, finalmente, dado que sus recetas terapéuticas se encuentran entrelazadas en lo vivo del tejido cultural y social, no se apoyan en un arte de ver, de objetivar, sino buscan el sentido del significado simbólico que integra la expresión del enfermo en su entorno social” (1985:81-82). [

]

] - ” … la alegría y el placer, productos de un hígado unificado (cemelli) pertenecían a un hombre del que sus semejantes no podían esperar mal de ningún tipo” (López Austin, 1984: 259-260); … íntimamente vinculados los aspectos fisiológicos con los éticos, la confesión venía a ser al mismo tiempo el medio de restablecer la armonía del individuo con las divinidades y de llevar al organismo a su equilibrio interno” (1984: 302). [

]

]