María J. Rodríguez-Shadow

Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH.

Robert D. Shadow

Departamento de Antropología, Universidad de las Américas.

Introducción

En México, sobre todo a partir de 1985 con los trágicos acontecimientos del terremoto que desoló el paisaje citadino y enlutó a cientos de hogares, ha habido un interés creciente por estudiar las situaciones de desastre, con el ánimo de vislumbrar estrategias que permitan limitar y prevenir las consecuencias impactantes que trae consigo un fenómeno telúrico de esa intensidad.1

Con el afán de integrarnos a los esfuerzos que desde diversos enfoques realizan los estudiosos de estos fenómenos que sacuden fuertemente a la sociedad, presentamos este estudio de caso que afligió a 42 familias pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos. Nuestra intención aquí es doble. En primer lugar queremos examinar los sucesos trágicos acaecidos el Miércoles de Ceniza de 1991, durante la celebración de la Feria del Primer Viernes de Cuaresma,2 a través del análisis de la “Teoría del Comportamiento Colectivo” propuesta por Smelser (1989) y Blumer (1957), y a partir de los trabajos de Quarantelli (1954-1955) y Robinson (1959), estudiosos de las situaciones de desastre, con el propósito de saber si la tragedia hubiera podido evitarse y cómo. El segundo objetivo es examinar el comportamiento adoptado por los grupos que presenciaron la desventurada muerte de 42 peregrinos durante ese fatídico Miércoles de Ceniza.3

Los eventos trágicos

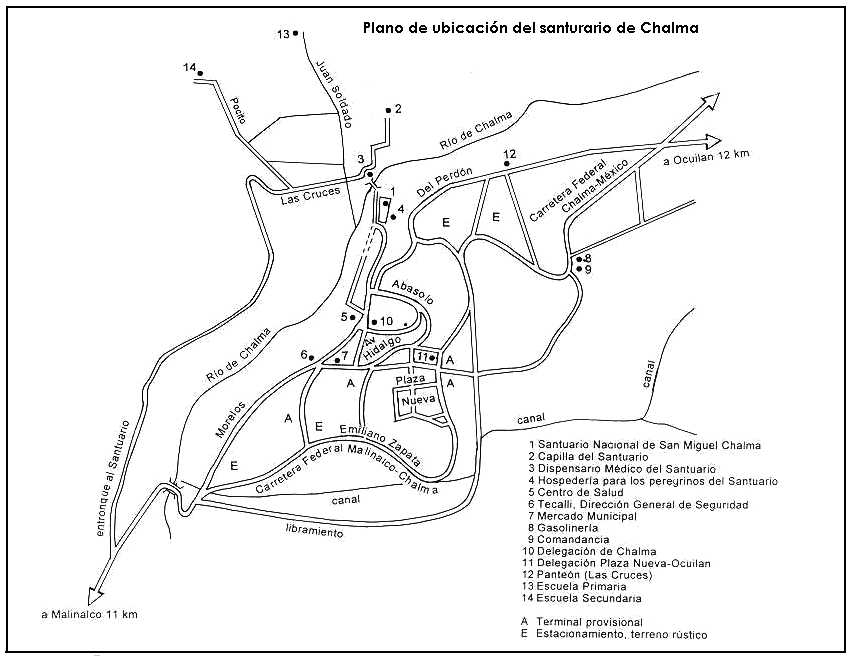

Si observamos detenidamente el plano anexo al final de este documento, poniendo especial atención en la gran cantidad de calles (Morelos, Abasolo, Pocito, del Perdón y la avenida Hidalgo) que en empinado descenso desembocan en un angosto callejón que termina en el atrio del santuario de Chalma -el cual además se encuentra en el fondo de la barranca-, podremos darnos cuenta de que la tragedia habría podido evitarse si se hubieran tomado como medidas preventivas, entre otras, la edificación de vías de acceso amplias y suficientes.

El Miércoles de Ceniza, desde las 5:00 de la mañana, un número considerable de peregrinos había iniciado las actividades rituales y comenzaba a bajar desde las ya mencionadas calles hasta el santuario. Tres horas después, a las 8:00, cuando un contingente salía de misa y diversos grupos de peregrinos procedentes de varios pueblos intentaban llegar hasta la puerta de la iglesia, todos se vieron de pronto atrapados a unos cuantos metros del atrio. En ese lugar el callejón -estrecho ya de por sí- se angosta más porque los comerciantes invaden el piso con sus mercancías.

La muchedumbre quedó prisionera entre barrotes humanos y se inició la angustia; la presión fue en aumento: los niños empezaron a llorar y a sofocarse, algunas personas ancianas, enfermas, o débiles caían desmayadas, mientras otras eran presa de la desesperación o entraban en franca crisis nerviosa. En ese momento alguien gritó: “¡Están robando!”, y la gente comenzó a empujarse y a tratar de correr; los que cayeron derribados fueron asfixiados y murieron aplastados.

La desesperación se apoderó de todos. Los alaridos de los heridos, los gritos de quienes extraviaban a sus seres queridos, los llantos y gemidos de los moribundos empezaron a oírse. La multitud alborotada se desparramó sobre las mercancías de los puestos aledaños, y los comerciantes, tratando de proteger sus pertenencias, la empujaban a su vez. Los más jóvenes y fuertes se subieron a los parapetos para no ser lastimados, y desde allí intentaban ayudar a algunas madres que, con el ánimo de proteger a sus criaturas, las mantenían en lo alto. “¡Señora, páseme a su niño!, ¡lo van a aplastar!”, se escuchaba. Se afirma que la vida de muchos de ellos fue salvada de esa manera.

Finalmente, cuando el “embudo de la muerte” quedó despejado 42 cuerpos yacían en el piso, unos moribundos y otros ya sin vida.

Un anciano de 85 años, muy delgado y enfermo, que encontramos después en la clínica del Seguro Social, manifiesta que se salvó de milagro, gracias a que un joven desconocido lo sacó en vilo y a codazos de entre la multitud. “Sólo saqué, unas raspadas, un moretón y el susto”, asegura.

Un hombre, que a duras penas contiene el llanto, cuenta que entre la confusión y el terror logró arrebatar a su pequeña hija de los brazos de su joven mujer (menor de 20 años), a quien perdió entre la multitud para encontrarla luego en el depósito de cadáveres.

Conocimos muy de cerca el caso de la señora Enedina Cóyotl, de 72 años, que había venido desde Santa Clara Ocoyuca (Puebla) acompañada de su cuñada Rutilia Morales, de 68, quien desde el miércoles muy temprano había desaparecido. Enedina comenzó a desesperarse al filo de las 3:00 de la tarde, después de no haberla encontrado entre los heridos que había en la clínica, en la lista de los lesionados que habían sido trasladados para su atención a los centros hospitalarios de los alrededores, ni entre los cuerpos sin vida.

Muy temerosa de regresar al pueblo sin su cuñada, exigía al delegado municipal le diera una constancia de que ella no era responsable de lo que le hubiera pasado a Rutilia. Pensaba que los hijos de su cuñada la culparían. Por fortuna, antes del atardecer apareció Rutilia diciendo que los policías la habían conducido hasta las calles alejadas de la iglesia y que no había podido bajar porque los accesos estaban cerrados.

Al igual que durante el temblor que ocurrió era la ciudad de México en 1985, la gente aquí se organizó rápidamente y preparó las labores de rescate: trasladó a los cuerpos sin vida al patio de la secundaria habilitada temporalmente como anfiteatro, prestó los primeros auxilios a los heridos y desmayados, condujo a los servicios hospitalarios a los más graves, detuvo y desvió a los peregrinos hacia la salida para despejar el área del desastre, anotó los nombres de las personas que conscientes aunque lastimadas eran sacadas de ahí y llevadas a las clínicas y hospitales de otros lugares para recibir atención

Como en el santuario no había un cuerpo de rescate, fueron los mismos feligreses y la gente de Chalma los encargados de trasladar los cuerpos a la escuela secundaria, poniéndolos allí para que los familiares los identificaran y recogieran. Las personas muy lastimadas eran conducidas a la clínica del Seguro Social que se encuentra a 500 m del lugar del desastre. Algunos más fueron sacados en ambulancia y llevados a los hospitales de Tenancingo, Tianguistenco, Ocuilan, Malinalco y Toluca.

Dos horas y media después de la tragedia llegaron oficiales del ejército, policías judiciales y guardias estatales que, armados con rifles y con lujo de violencia, desviaban a los peregrinos hacia calles arriba. La actitud agresiva y los gestos amenazantes de estos “guardianes del orden” contrastaba mucho con la amable disposición de los Guardias de Honor4 y los comerciantes voluntarios, quienes a pesar de su estado evidente de angustia cooperaban en la conducción de la gente hacia la salida.

Para las 2:00 de la tarde los cuerpos de los infortunados estaban ya a disposición de sus parientes para ser identificados: 42 individuos, todos vestidos con ropas humildes, y muchos de ellos sin calzado: diez niños, 25 mujeres y siete hombres. Uno era del Estado de México, dos de Tlaxcala, dos de Morelos, tres del Distrito Federal, nueve de Hidalgo y 25 de Puebla. (Desde luego que a esa hora no todos los cuerpos estaban plenamente identificados.)

Hubo casos de peregrinos que fueron en pareja, y mientras uno de ellos quedaba tirado en el piso, el compañero era llevado inconsciente a algún hospital de Toluca. En circunstancias como éstas los sujetos tardan mucho en recuperar la normalidad y la calma. Las diferentes listas de los heridos eran incompletas y dispersas. Muchos lesionados no estaban incluidos en la lista porque en, el momento de ser conducidos al hospital se encontraban inconscientes. Era ya de noche y seguía acudiendo gente a la oficina de la Delegación Municipal para reportar a personas desaparecidas que no estaban entre los heridos ni entre los muertos. Otras más afortunadas pudieron ser localizadas con vida entre los hospitalizados.

Hubo casos de individuos que no se sabía de ellos desde la mañana y en la noche todavía no aparecían, debido al bloqueo que les impedía regresar con sus parientes inmovilizados en el atrio. Una mujer indígena de San Miguel Canoa, que hablaba muy poco español, tuvo la desgracia de perder a su madre y a sus dos hijas.

La ambulancia y personal de la Unidad de Rescate del Estado de México, de la Cruz Roja del Distrito Federal y de Toluca, del Escuadrón de Rescate y Servicio de Urgencias Médicas del Estado de México, prestaron su auxilio para trasladar a 46 personas que presentaban diferentes lesiones o requerían atención médica. Se calcula en 70 el número de casos que fueron atendidos en el mismo Centro de Salud de la SSA de Chalma (contusiones y heridas menores, golpes, desmayos, descalabros, crisis nerviosas, sofocaciones, insuficiencias respiratorias, raspones y pisotones).

Cuando ya habían pasado las 12:00 del día, llegó el gobernador y el procurador del Estado con una gran comitiva para recorrer y supervisar el lugar. El patio de la escuela secundaria se habilitó como Centro de Información e Identificación de Cadáveres; allí mismo se instaló un equipo de seis agentes del Ministerio Público, secretarios y médicos peritos del Servicio Médico Forense, a fin de facilitar los trámites legales, certificar los decesos y proporcionar las actas correspondientes de manera rápida.

Por órdenes expresas del gobernador del Estado se dispensó la autopsia y se solventaron todos los gastos derivados de los funerales y del traslado de los cuerpos de las víctimas a sus respectivos estados. Para los deudos hubiera sido materialmente imposible cubrir esos gastos, ya que casi todos los fallecidos eran indígenas muy pobres.

“Se tapa el pozo después del niño ahogado”, comentaron algunos cuando vieron que un cuerpo de socorristas ocupó el atrio y un grupo de vigilantes se instaló a lo largo del acceso al santuario. Cuatro horas después de la tragedia casi se había recuperado la actividad normal, y dos agustinos tenían sendas filas de devotos esperando calmadamente que les tocara el turno para recibir sobre su frente la cruz de ceniza. Los comerciantes voceaban sus mercancías; en la refresquería aledaña al río, la gente comía despreocupada, tomaba cerveza y escuchaba las canciones entonadas por un grupo de músicos “norteños”. Las celebraciones de las misas continuaron de acuerdo con la programación y los fíeles seguían haciendo largas filas para confesarse y comulgar o para pasar por atrás del altar principal y ver más de cerca la imagen del crucificado.

En fin, casi todo había retornado a la normalidad. Sólo los puestos de artículos religiosos en el sitio del accidente estaban cerrados y se notaban estropeados. Ya para las 17:30 comenzaron a ser colocados los tradicionales castillos de fuegos artificiales que fueron encendidos más tarde. Creíamos que ese evento se suspendería, pero la gente del pueblo que los llevó dijo: “Hemos gastado muchos millones en los castillos, ni modo que no los quememos.” Después de las 18:30, en una de las calles aledañas a la iglesia, se inició el largo desfile de ataúdes grises y blancos. Éstos fueron conducidos hacia la salida y ya ahí, se colocaron en varias carrozas y ambulancias que los trasladarían gratuitamente a su lugar de origen. En el momento en que los primeros féretros fueron introducidos en las carrozas, comenzaron a estallar los cohetones que marcaban el inicio de la quema del castillo.

La versión de que el trágico suceso fue ocasionado por unos carteristas que fingieron un pleito para provocar una aglomeración y así realizar sus fechorías, no ha podido ser comprobada; sin embargo, es muy cierto que no es necesario la amenaza -real o ficticia- de ladrones para que una multitud de esas dimensiones encerrada en un espacio tan pequeño intente escapar corriendo sin importarle nada. Hubiera sido suficiente un “¡Está temblando!” o un “¡Fuego!” y la gente hubiera tenido una reacción similar.

¿Por qué ocurrieron los decesos? De acuerdo con los comentarios de algunos de los vendedores, perdieron la vida “por necios”. “Muchos de nosotros estábamos avisándoles: “ya no bajen más, no avancen, ya hay mucha gente, ya no caben”, pero las personas no hacían caso, se reían y se burlaban y seguían empujándose para avanzar.” Los expendedores de los puestos permanentes culpan a los ambulantes: “Ellos son los que estorban el paso, justo a la entrada del santuario ponen sus puestos en el suelo y entorpecen el tránsito.” Y éstos a su vez acusan a la gente que tiene sus puestos permanentes:

“Son unos avariciosos, ya tienen sus puestos y siempre andan invadiendo más y más el callejón; son ellos los que impiden el paso de los peregrinos. Además, desde hace un año que ya está construido el mercado para que pongan sus puestos allí y ninguno se quiere ir para allá, piensan que así nos dejan el camino libre a nosotros y que van a tener pérdidas, pues el lugar bueno es éste, en el mero paso de los peregrinos”.

Un fraile agustino, por los altavoces del santuario, hace a las 20:00 horas m comunicado: “Se ruega a los peregrinos que recen por el eterno descanso de los seres queridos que perdieron la vida en esta desgracia.” Asimismo, informa que al día siguiente a las 9:00 de la mañana habrá una misa para implorar el perdón de los pecados de los fallecidos y por el eterno descanso de sus almas. El sacerdote se pregunta: “¿Por qué suceden todas estas cosas?” Y se responde: “Son designios de Dios, a nosotros lo que nos corresponde es tener esperanza firme y temor”, e invita a los escuchas a “recuperar nuestro ánimo viviendo siempre en Cristo”.

Los Guardias de Honor tienen su propia opinión sobre las causas de la desgracia:

Los accesos que hay son adecuados para la gente que normalmente visita el santuario, pero en los casos, como ahora, en los que viene santísima gente, claro que son insuficientes. Muchas veces nosotros hemos reportado esa deficiencia, pero nadie nos escucha. En estos casos realmente somos incapaces para llevar a cabo una labor como la que es necesaria aquí en momentos como éste. Hacemos lo que podemos.

En efecto, las nulas medidas de seguridad y vigilancia y las pésimas condiciones en las que se encuentran los accesos al santuario de Chalma es lo que motivó la tragedia. Pero las mismas autoridades no quieren reconocer el hecho de que se actuó descuidadamente; el subprocurador de Justicia del Estado, José Vera, sostiene que el dispositivo de seguridad fue el adecuado y atribuyó el accidente a la cantidad inusual de peregrinos que acudió. Dijo que había 60 policías encargados de la vigilancia, aunque las autoridades municipales coinciden en afirmar que no llegaban a diez. La verdad es que en los alrededores del atrio, el domingo anterior cuando hubo una aglomeración semejante, no se veía ni un solo guardián del orden.

El 14 de febrero, fecha en que los comerciantes se benefician además con la venta de regalos que los novios intercambian, estuvo muy concurrido el santuario. Ese día, a diferencia del anterior, hubo mucha vigilancia; a lo largo de los callejones que conducen al santuario había agentes de la Dirección de Seguridad Pública -hombres y mujeres- que colocaron cordones de seguridad en medio del camino para que la gente que entraba al santuario formara una fila y la que salía hiciera otra en sentido contrario; de esa manera los que se dirigían al santuario no impedían el paso de quienes salían.

Al día siguiente de la tragedia, los vendedores que tienen sus puestos frente al “embudo de la muerte” abrieron sus establecimientos nuevamente. Durante la misa de las 8:00 de la mañana el cura afirma:

El dolor de todos nosotros lo expresamos de una manera u otra […] pero la muerte y la vida están íntimamente unidas y la única vida es la vida de Cristo, es la única valiosa […] El hombre desde que nace empieza a morir, ésta es la realidad sobre la que todos debemos reflexionar, todos los días y a cada instante estamos muriendo […] ¿Cómo es posible que no atendamos y amemos a los seres y sólo cuando alguien muere parece que lo amamos más? Con la muerte de los seres queridos dios nos da la oportunidad de que reflexionemos sobre nuestra propia vida […] Nuestros hermanos que murieron ayer, ¿quién podría dudar que eran hombres que buscaban a dios? Vinieron buscando a dios y ya están gozando en el cielo y piden por todos nosotros. No olvidemos nunca que dios de una manera u otra nos está sensibilizando para que accedamos al verdadero amor. La muerte dios la convierte en resurrección. Nuestros hermanos resucitarán en Cristo. Ellos serán recuerdo en nuestra mente. [Su muerte] servirá para que reflexionemos […] en el momento en que nosotros muramos para revivir en la eternidad […] los hermanos agustinos compartimos el pesar de los familiares de los perecidos ayer.

Después de un discurso sobre la naturaleza de los pecados en general, continúa: “Oremos para que él perdone los pecados de los hermanos que perdieron la vida ayer en esa lamentable desgracia […] Señor ten piedad de nosotros.”

Durante la misa el sacerdote amonesta a los presentes para que cumplan los preceptos y los mandatos del señor y no se dejen arrastrar a la adoración de dioses extranjeros, pues

[…] los malvados serán barridos de la faz de la tierra como el viento […] Arrepiéntanse de sus pecados porque ya está cerca el reino de los cielos […] Es necesario que el hijo del hombre sufra mucho para que merezca el cielo […] el que pierda la vida por mí ganará la gloria.

En pocas palabras, en el discurso del cura sólo hay reconocimiento y admisión de que 42 de sus fieles perdieron la vida “buscando a dios”. Ninguna palabra sobre “prevención”, “medidas de seguridad”; únicamente una aceptación pasiva de la desgracia y un sometimiento a “los designios de dios”, a los cuales no debemos buscarles explicación, sino “sólo aceptarlos en su misterio”. Parece una burla.

Entre la gente se menciona (nadie recuerda la fecha exacta) otra catástrofe similar (aunque no de estas proporciones) ocurrida antes en Chalma. Pero desde aquella ocasión nadie se dio por enterado ni se tomaron las precauciones adecuadas. Ni las autoridades municipales ni los frailes agustinos pusieron nada de su parte para prevenir lo que ocurrió.

Análisis

En esta sección examinaremos los acontecimientos trágicos a la luz de la perspectiva propuesta tanto por los teóricos del comportamiento colectivo, Smelser (1989) y Blumer (1989), como por los estudiosos de las situaciones de desastre, Quarantelli (1954-1955) y Robinson (1959).

Aunque en términos conductistas el miedo-pánico suele definirse como “[…] una estampida animal, en la que los individuos salvajemente excitados se aplastan unos a otros hasta causarse la muerte”, hemos preferido utilizar la perspectiva propuesta por Smelser que considera el miedo-pánico como un exceso de valor agregado, e incluye muchos de sus aspectos -amenaza, ansiedad, sugestión, contagio, fuga- en una parte típica de sus determinantes.5

El comportamiento colectivo que Smelser caracteriza como “miedo-pánico”6 es definido como una fuga colectiva basada en una creencia histérica,7 y para que se produzca un episodio de miedo-pánico deben de darse ciertas condiciones que se consideran determinantes.

La lógica de la explicación bajo el esquema de valor agregado consiste en empezar por las condiciones más indeterminadas necesarias para el miedo-pánico; luego, dentro de los confines de estas condiciones, se inquiere cómo contribuyen al miedo-pánico otras condiciones cada vez más determinadas”.8

Las condiciones determinantes para que se genere un episodio de miedo-pánico son, en primer lugar: la conductividad estructural, que se refiere al grado en que puede surgir el peligro, la comunicación del peligro y las vías de escape disponibles; la siguiente condición necesaria es la tensión, producida por la percepción de algún riesgo de carácter inmediato, ambiguo e incontrolable; la tercera es el surgimiento de la creencia. Ésta tiene un componente generalizado (la ansiedad) y otro específico (el temor). En la conversión de la ansiedad generalizada al temor específico tiene mucha importancia el suceso, el cual juega un papel de “precipitador”. Tales sucesos constituyen para las personas angustiadas una “prueba” de la amenaza que se cierne sobre ellas. Por último, a partir de esta creencia histérica se recurre a la acción, esto es, se produce la huida colectiva.9

Cada una de las condiciones determinantes señaladas por Smelser pueden ser identificadas en el episodio trágico de Chalma. Para evaluar la primera condición, la conductividad estructural, las preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son las oportunidades para la comunicación entre los individuos?; ¿cuáles las posibilidades para el escape? En Chalma había todas las condiciones para que las personas comunicaran su desasosiego, ya que se encontraban cara a cara y había una percepción clara de que las posibilidades de escapar de esa situación, aunque existían, a cada momento disminuían, aun antes de que se presentara el factor precipitante.10

Ahora, en la evaluación de la condición de tensión, la pregunta es: ¿Qué clase de amenaza estaba presente? El tipo de peligro aparentemente percibido por la gente en Chalma era de carácter inmediato, aunque ambiguo e impreciso, obviamente relacionado con amenazas de violencia física o de daños personales ante los que se sentía indefensa. Existen algunos factores que hacían de los peregrinos sujetos muy predispuestos a caer en un miedo-pánico: muchos de ellos habían estado sometidos a situaciones de fatiga extrema (desnutrición y falta de sueño) producida por la forma en que se lleva a cabo la peregrinación misma.11

En la evaluación de la tercera condición, la creencia histérica, es necesario tener en cuenta que el elemento generalizado será la ansiedad, la cual sólo requiere de un factor precipitante para convertirse en temor. En el caso de Chalma fue el grito: “¡Están robando!”, que actuó como la “confirmación” de las sospechas generalizadas de amenaza y acentuó la situación de angustia de las personas apiñadas. En este evento trágico, la condición de conductividad estructural, la tensión, el factor precipitante y la huida atropellada casi ocurren simultáneamente. El miedo-pánico se basó en una creencia histérica surgida de la tensión en un contexto estructuralmente propicio.

En esta movilización para la huida, la cuarta condición propuesta por Smelser,12 se distinguen dos fases: 1) cuando se da la huida inicial, y 2) el escape que crea un nuevo conjunto de condiciones necesarias para el miedo-pánico.

Ver a alguien corriendo desaforadamente es una prueba evidente de que está tratando de escapar por salidas limitadas (conductividad estructural), que huye de una amenaza desconocida (tensión) y que está ansioso. De esta forma, el miedo-pánico pasa de una fase real a otra derivada. La segunda fase se llama así porque los individuos desarrollan una creencia histérica cuando ven a otros huir: es un temor que se alimenta a sí mismo.

En el esquema propuesto por Smelser el hecho de que se produzca una condición no significa necesariamente que vaya a darse un episodio de miedo-pánico; insiste en la necesidad de que se den las condiciones determinantes señaladas, pero hace hincapié en que ése es un orden lógico, no temporal, y que en ocasiones las condiciones necesarias, analíticamente distinguibles, se comprimen temporalmente en un solo acontecimiento.13

Lo relevante del análisis de Smelser es que propone algunas medidas para reducir y limitar las condiciones determinantes que ocasionan un episodio de miedo-pánico. De acuerdo con las propuestas del autor, ¿cómo podría haberse controlado, disipado o prevenido el miedo-pánico que produjo 42 muertes en Chalma?

Una, es la existencia de accesos y vías de escape suficientes y que además la gente lo hubiera sabido.14 Esto es, las personas deben disponer de amplia información sobre las posibilidades que tienen de escapar de una situación potencialmente peligrosa.

Quienes escriben sobre desastres insisten en la importancia de: “1) un programa educativo destinado a familiarizar al público con la naturaleza del desastre potencial y las acciones requeridas para la supervivencia, y 2) la oportuna reducción de la ambigüedad acerca del alcance de la destrucción, mientras ocurre el desastre.”15

Otra hubiera sido la refutación al grito que atemorizó a la multitud y una enérgica llamada a la calma, que habría impedido, sobre todo, que la ansiedad se convirtiera en un temor de amenazas inmediatas.

Una medida excelente de prevención puede ser el ejercicio periódico de simulacros de escape, sea éste para huir del fuego, de un terremoto o de un estallido de miedo-pánico. Al respecto, Smelser afirma: “Se ha demostrado que todas estas medidas reducen la potencialidad de la ansiedad, el temor y la desorganización social en condiciones amenazantes”.16

Es necesario asimismo que las calles que conducen al santuario sean limpiadas, de una vez y para siempre, de los vendedores que obstruyen el paso y no permitir que los ambulantes pongan sus puestos en lo más angosto del callejón o en la entrada del atrio. Es indispensable reubicar a los primeros y a los segundos, y si eso no fuera suficiente, habría que remodelar la calle entera, incluso tirando casas si es necesario. De otra manera, corremos el riesgo de enfrentarnos en el futuro con una catástrofe mayor que forzosamente lamentaríamos.

Conclusiones

Ante esta situación de tragedia, la respuesta de los sectores afectados, sobre todo de los comerciantes, fue esencialmente colectiva. Ellos y los Guardias de Honor fueron los primeros en realizar las tareas de coordinación y ajuste. La sociedad civil aquí -al igual que durante el temblor ocurrido en la ciudad de México en 1985- estableció dinámicas concretas, asignó quehaceres, señaló procedimientos y preparó eficientemente las labores de rescate. La gente misma se encargó de trasladar los cuerpos sin vida, proporcionó los primeros auxilios a los heridos y desmayados, condujo a los centros hospitalarios a los más graves, detuvo y desvió a los peregrinos hacia la salida para despejar el área del desastre, y registró en diversas listas los nombres de las personas que eran sacadas del sitio y llevadas a las clínicas y hospitales de otros lugares. Es posible que esta respuesta colectiva esté relacionada con la creciente conciencia que estos sectores han ido adquiriendo de su marginación económica y política.

Las autoridades estatales se dedicaron a hacer un recorrido breve por la zona, recibir sugerencias de los “asesores” para los cambios y mejoras que debían hacerse en los accesos, prometer que esas ampliaciones se llevarían a cabo, proporcionar asistencia para facilitar los trámites burocráticos y que los deudos recuperaran los cuerpos de los heridos y reiterar a la población que el gobierno estaba presto a proporcionar asistencia cuando se requería, aprovechando la coyuntura para prodigar discursos sobre las bondades gubernamentales, sin hacer mención de las causas estructurales que provocan este tipo de tragedias: la insuficiente y pésima planeación de los accesos, la colocación anárquica de los establecimientos comerciales (tanto de los transitorios como de los permanentes), al igual que el descuido e imprevisión de las autoridades en la instalación y dotación de equipos entrenados en rescate.

La actitud de los eclesiásticos del santuario, por su parte, fue de apatía, negligencia e indiferencia ante los acontecimientos que afectaron a su rebaño. Instantes después de la tragedia las puertas del santuario fueron cerradas y únicamente dos o tres frailes salieron para colocarse frente a una larga columna de fieles que deseaban tener en su frente la señal de la cruz.

Nosotros no logramos percibir del grupo de religiosos ningún gesto que pudiera parecer de solidaridad, de compasión o de ayuda; sólo al final del día, por el altavoz, se escuchó una breve mención del desastre con un mensaje de resignación ante los designios de dios y la promesa de que al día siguiente se rezaría por el descanso de sus almas.

En breve, lo que pudo comprobarse aquí, al igual que en otros casos en los que se enfrenta un desastre natural o un estado de emergencia, es el contraste notable entre el dinamismo y la organización que la población afectada es capaz de desarrollar para generar condiciones de sobrevivencia en momentos críticos y la inercia de los organismos públicos. Estos escenarios de tragedia nos permiten verificar la ausencia a nivel gubernamental de recursos humanos técnicamente entrenados para enfrentar situaciones de emergencia, y ponen al descubierto asimismo la debilidad que padece -tanto en términos económicos como políticos- el gobierno municipal con respecto al gobierno estatal para iniciar acciones tendentes a resolver el problema.

Una de las lecciones que pueden extraerse del estudio de desastres como el que presentamos, es que estos episodios trágicos evidencian el nulo nivel de conciencia preventiva de las autoridades y del grupo de religiosos encargado del santuario, ponen en entredicho la capacidad gubernamental de ofrecer y desarrollar medidas preventivas adecuadas y pertinentes, y también dejan al descubierto la situación de vulnerabilidad de grandes sectores de la población.

Bibliografía

Blumer, H., “Collective Behavior”, en J.R. Gittler, compilador, Review of Sociology: Analysis of a Decade, New York, John Willey & Sons, 1957, pp. 127-158.

Quarantelli, E. L., “The Nature and Conditions of Panic”, en American Journal of Sociology, New York, 1945-1955, vol. 60, pp. 267-275.

Robinson, D., The Face of Disaster, New York, Garden City, 1959.

Rodríguez-Shadow, María y Robert Shadow, “Estado, Iglesia y grupos laicos frente a la tragedia del Miércoles de Ceniza en Chalma”, Congreso sobre Estado, Iglesia y grupos laicos, Guadalajara, marzo de 1994.

____________, “El pueblo del Señor, fiestas y peregrinaciones del santuario de Chalma”, Archivo de la DEAS, 1992 (mecanoescrito).

____________, “Símbolos que amarran, símbolos que dividen: Hegemonía e impugnación en una peregrinación campesina a Chalma”, en Mesoamérica, núm. 9, Vermont, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, 1990, pp. 33-72.

Smelser, Neil, Teoría del comportamiento colectivo, México, FCE, 1989.

Citas

- Sobre este asunto véase Aguilar Zinzer et al., Aún tiembla. Sociedad, política y cambio social: el terremoto del 19 de septiembre de 1985 México, Grijalbo, 1986; Gloria Carrillo et al., “Repercusiones sociales y políticas del sismo del 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de México”, en Estudios Latinoamericanos, núm. 1, julio-diciembre de 1986; El Cotidiano, “El sismo: antecedentes y consecuencias”, número especial, noviembre-diciembre de 1985; Carlos Monsiváis, “El día del derrumbe y las semanas de la comunidad”, en Cuadernos Políticos, núm. 45, enero-marzo de 1986, y Martha Schteingart y J.L. Lezama, “Crisis urbana y respuestas populares. El impacto social del sismo en la ciudad de México”, en Estudios Latinoamericanos, núm. 1, julio-diciembre de 1986. [↩]

- El ciclo anual ritual en Chalma está compuesto por ocho ferias: la primera es la de Reyes (del 4 al 7 de enero); la segunda, la del primer viernes de Cuaresma (del 9 al 17 de febrero, fecha variable); la tercera, la de Semana Santa (del 24 al 31 de marzo, fecha variable); la cuarta, la de Pascua de Pentecostés (del 12 al 19 de mayo, fecha variable); la quinta, la celebración del 1 de julio; la sexta, la de San Agustín (del 26 al 3l de agosto); la séptima, la de San Miguel Arcángel (del 26 de septiembre al 1 de octubre), y la octava, la de Navidad (del 21 al 26 de diciembre). [↩]

- Queremos agradecer a Raúl Fonseca S., director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Américas-Puebla, el apoyo financiero y administrativo que facilitó el trabajo de campo en el que se basa este artículo. También deseamos agradecer a Fernando Pliego, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber revisado y corregido la primera versión de este trabajo. [↩]

- Los Guardias de Honor, un grupo de hombres y mujeres devotos, son los encargados, sin remuneración alguna, de la limpieza y vigilancia del santuario. [↩]

- Neil Smelser, Teoría del comportamiento colectivo, México, FCE, 1989, p. 149. [↩]

- Smelser parte de la noción del comportamiento colectivo como una movilización basada en una creencia que redefine la acción social (ibid., pp. 20 y 148). [↩]

- La creencia histérica es la que da a un elemento ambiguo del ambiente un poder generalizado para amenazar o destruir (ibid., p. 99). [↩]

- Ibid., p. 149. [↩]

- Ibid., p. 188. [↩]

- Resulta relevante a este respecto la aclaración hecha por Smelser y Quarantelli sobre el hecho de que el miedo-pánico no se presenta si existen suficientes rutas de escape y éstas están abiertas, o también en el caso contrario, si están completamente obstruidas, como sucede en los desastres de los submarinos o las minas, por ejemplo. En esas situaciones pueden darse reacciones de inmovilidad, estupor o perplejidad, pero no de miedo-pánico (ibid., p. 154; E.L. Quarantelli, “The Nature and Conditions of Panic”, en American Journal of Sociology, vol. 60, 1945-1955, p. 273). [↩]

- Para comprenderlas condiciones de agotamiento que puede producir una peregrinación a pie a Chalma véase Robert Shadow y María J. Rodríguez-Shadow, 1990. Smelser menciona otras condiciones que favorecen la ansiedad en las situaciones amenazantes: profesar creencias religiosas en las que el mundo sea percibido como algo caprichoso, incierto y amenazador, operar con perspectivas de “fatalismo”, tener una personalidad de carácter hostil o dada a la angustia (Neil Smelser, op. cit., pp. 161-164). Asimismo señala la mayor propensión de las mujeres a la histeria respecto de los hombres y la tendencia de las personas menos educadas o de estratos socioeconómicos bajos a reaccionar más fácilmente con miedo-pánico que las que no reúnen esas condiciones. Como el autor no proporciona suficiente evidencia que le permita sostener esto último y la que presenta es contradictoria, nos reservamos el derecho de no estar de acuerdo con él; sólo lo mencionamos para que quede constancia. [↩]

- Ibid., p. 172. [↩]

- Ibid., p. 188. [↩]

- Un plano de Chalma donde se indiquen todos los accesos disponibles puede ser colocado en lugares visibles y accesibles a todos los visitantes y peregrinos. [↩]

- Danzig et al., The Effects of a Threatening Rumor on a Disaster-Stricken Community, 80, citado en Smelser (op. cit., p. 179). [↩]

- Neil Smelser, op. cit., p. 183. [↩]