Introducción

Las alhóndigas y pósitos en la Nueva España se fundaron durante la época colonial y se establecieron principalmente en las ciudades importantes y en los reales de minas productivos. Su razón de existir se debió primordialmente a que en determinadas épocas los basamentos de harina, trigo, cebada y muy particularmente el maíz escaseaban, y por ende se encarecían excesivamente. Esta situación era propiciada por los regatones o revendedores de granos, que desde el siglo XVI abundaban en las grandes ciudades y en los reales mineros1 y continuaron existiendo hasta el XVIII. Los regatones compraban a los indígenas su producción alimenticia a precios muy bajos y luego la revendían obteniendo pingües ganancias, y lo mismo hacían con los naturales y comerciantes que interceptaban en los caminos. Aunque esta práctica fue prohibida a principios del siglo XVII,2 continuó en el XVIII, básicamente con el maíz. La importancia de este cereal, principal alimento de gran parte de la población novohispana (indios, mestizos, mulatos y castas), utilizado además en la manutención de los animales, propició que su cultivo, junto con el de trigo, fuera adoptado en las haciendas de españoles como un producto destinado al comercio y hubiera especulación del mismo, sobre todo en las épocas de crisis agrícolas. Las autoridades coloniales prohibieron la reventa del maíz alrededor de 1550 y fomentaron su cultivo en los pueblos indígenas.3 Todos los sectores de la economía novohispana se veían afectados por el ciclo de las cosechas o las consecuencias de las variaciones meteorológicas, pero a las ciudades y minas siempre se les trataba de proveer de granos con mayor regularidad, por ser los centros principales de la actividad económica y donde la provisión de mano de obra era indispensable. Era por lo tanto urgente crear instituciones que se encargaran de resolver el problema del abasto de cereales a los centros económicos de la Nueva España, así como regular la venta y distribución del maíz y del trigo.4 De esta necesidad surgen la alhóndiga y el pósito.

Además de depósito público y único lugar autorizado para introducir y vender los granos,5 la alhóndiga era una especie de “bolsa reguladora” que fijaba los precios de venta al menudeo. Concebido como un almacén municipal de granos, el pósito era una institución de beneficio público que compraba cuando el precio era favorable, y en épocas de escasez combatía las fuerzas del mercado y la especulación, conservando los precios del maíz y del trigo a niveles accesibles para la población local, que en última instancia era la que proporcionaba -con sus impuestos y préstamos- el dinero para comprar los granos almacenados en los pósitos.6

Pueden señalarse como objetivos principales de la alhóndiga: evitar la regatonería e impedir la reventa arbitraria y abusiva que elevaba los precios de la harina y los granos. Se formaba dentro de la alhóndiga un gran mercado, y ahí las autoridades municipales fijaban los precios de venta de las semillas, de acuerdo con las condiciones que imperaban en el mercado de la ciudad de México; todas las transacciones de compra y venta se efectuaban bajo la vigilancia de los funcionarios nombrados. La finalidad del pósito era suministrar en todas las épocas maíz y otros granos a precios accesibles para la población más desprotegida económicamente (indios y castas) de las ciudades y reales de minas.7 En ambas instituciones había libros de cuentas en donde el escribano anotaba los precios de los granos que entraban diariamente, sus precios de venta, el nombre de los dueños y el lugar de procedencia.

Antecedentes

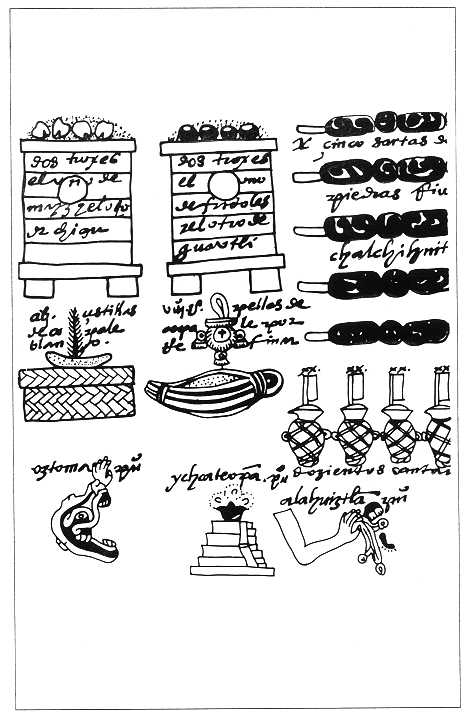

Se tienen referencias, en las fuentes históricas, de que en la época prehispánica había almacenes estatales para guardar el maíz y otros alimentos, y así prevenir las épocas de escasez por malas cosechas. Existían instituciones encargadas del abastecimiento, conservación y distribución del maíz, producto de la labor de sus tierras y principal sustento de la población.

Los almacenes estatales de los mexicas se encontraban en los aposentos de los palacios en Tenochtitlan; algunos estaban construidos con troncos, y otros, los más grandes, a base de mimbre y embarradas.8 En el Códice Mendocino y en la Matrícula de Tributos pueden observarse ilustraciones de las trojes y recipientes donde se guardaba el maíz. Sahagún describe estos grandes almacenes de la manera siguiente:

Otra sala del palacio se llamaba petlacalco. En este lugar posaba un mayordomo del señor que tenía a cargo y cuenta de todas las troxes de los mantenimientos de maíz que se guardaban para proveimiento de la ciudad y república, que cabían a cada uno dos mil hanegas de maíz, en las cuales había maíz de veinte años, sin dañarse. También había otras troxes en que se guardaba mucha cantidad de frisoles. Había también otras troxes en que se guardaban todos los géneros de bledos y semillas que se llamaban chía y huauhtli y chiantzotzol”.9

Con la conquista de México desaparecieron estos sistemas estatales de almacenamiento y aprovisionamiento de granos, quedando así los indígenas desprotegidos a merced del hambre y las epidemias, a pesar de las trojes familiares en algunas casas campesinas. Según Gibson, éstas perduraron por algún tiempo en los pueblos, formando parte del sistema tributario. Asimismo, en las grandes haciendas se construyeron almacenes para guardar mazorcas,10 en beneficio exclusivo de dueños de las haciendas.

Fundación de la alhóndiga y el pósito en la ciudad de México

La fundación de las mencionadas instituciones se debió al interés del Cabildo de la ciudad, cuyo propósito fundamental era resolver el problema del abastecimiento, ya que “[…] se iban encareciendo con exceso los basamentos de trigo, harina y cebada y había muchos regatones y revendedores de los granos”.11 La idea original era socorrer a los pobres, en especial a los indígenas, sobre todo en las épocas de escasez del maíz.12 Según las Actas de Cabildo, había propuestas desde 1530 para establecer una alhóndiga en la capital; igualmente, en 1567 se señaló la conveniencia de la fundación de la misma. A su vez, el arzobispo de México informó al rey del interés de algunos habitantes de la ciudad por que existiera una alhóndiga que vendiese los granos a precios moderados.13 En el año crítico de 1577 se creó el pósito, primera institución formal que reglamentó la distribución y precios del maíz en la ciudad; posteriormente se instaló la alhóndiga con el acuerdo del virrey don Martín Enríquez, logrando frenar en los años siguientes el incremento en el precio del maíz. Tanto el pósito como la alhóndiga eran administrados por españoles y criollos.

En 1580 el Cabildo de la ciudad redactó las ordenanzas, basándose en las que regían en España, para regular el funcionamiento de dichas instituciones. Las ordenanzas del pósito y la alhóndiga fueron confirmadas por el rey Felipe II en 1582 y 1583, respectivamente. En la Recopilación se compendiaron las ordenanzas de esta última y sus puntos principales fueron: que la ciudad de México nombrase una persona fiel para guarda de la alhóndiga; que sólo dentro de ella se vendiese el trigo, harina, cebada y otros granos, y que nadie comprara fuera de ella, ni en los caminos ni calzadas. Además, que por todo el grano que entrase en la alhóndiga, pagara el dueño por cada fanega 3 granos de oro común y otro tanto por cada quintal de harina, lo cual se utilizaría para los gastos administrativos.14

Para la organización de la alhóndiga deberían estar siempre presentes dos regidores nombrados por los habitantes de la ciudad, que conocieran todas las causas que en ella sucedieran. Una ordenanza que tuvo como consecuencia la fundación de estas instituciones en otros sitios de la Nueva España fue la decimonona, que ordenaba se viese la conveniencia de fundar alhóndigas en las ciudades y villas principales para evitar los daños ocasionados por los revendedores y en beneficio social de las comunidades.15

Así, en el siglo XVII y principalmente en el XVIII, se fundaron alhóndigas y pósitos en todas las grandes ciudades y reales de minas considerados como centros importantes de la economía colonial. La alhóndiga de San Luis Potosí se estableció con ordenanzas semejantes a las de la ciudad de México, así como la de Zacatecas que se fundó en el año de 1623. Morin afirma que la región centro-occidental poseía el mejor sistema de alhóndigas,16 en las que se destacaban dos reales mineros: Guanajuato y Tlalpujahua.

En los reales de minas el establecimiento de pósitos y alhóndigas fue de gran trascendencia económica, ya que el maíz era el elemento indispensable de los trabajadores, así como de los animales de carga y tracción. En épocas de crisis agrícola, estos centros eran los que resentían con mayor intensidad la carestía y escasez de los granos y la especulación de los mismos, pues la población española, en su interés por la producción de las minas, le había dado un importante valor comercial a la explotación del maíz y el trigo.17 La misión de los pósitos y alhóndigas en los reales de minas era lograr un aprovisionamiento constante y barato de granos, a través de las haciendas cercanas.18

Fundación de la alhóndiga y el pósito en el real de Tlalpujahua

De acuerdo con los documentos estudiados en el Archivo General de la Nación,19 en Tlalpujahua se iniciaron los trámites para establecer dichas instituciones en el año de 1731; en estas diligencias ante el virrey, tuvieron participación muy activa los diputados de minería del real. Los motivos para su creación fueron externados por el alcalde mayor don Martín de Alarcón Caballero, quien, a pesar del poco tiempo que tenía ocupando el cargo, había observado:

la desorden y descompostura de los vesinos y moradores y rescatadores de los mayses y basamentos, vendiendo los mayses a cinco pesos, y a los precios que les parese, y la Mineria atrasada y los Pobres pereciendo”.20

El alcalde tomó algunas medidas para que bajara de precio el maíz a 3 pesos y 2 reales, y las harinas a 6 pesos carga. Además, realizó una junta con los representantes de la minería y el comercio, a quienes les manifiesto “[…] que combenía poner un Positto para que sezare la descompostura de los logreros [acaparadores de frutos] y el remedio de la Mineria, y alivio de los pobres”.21 A todos los presentes les pareció una buena idea y la apoyaron sin condiciones, ofreciendo cada uno colaborar para formar el fondo del pósito. El alcalde mayor ordenó se estableciera la alhóndiga en la plaza pública, y con el objeto de obtener la autorización del virrey don Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte, inició el proceso para su erección y las diligencias respectivas:

1º Hizo comparecer al doctor Fhelipe Neri Valleza, cura de la parroquia del real, para que diera su parecer acerca de la fundación de la institución. El doctor Valleza expresó que en el tiempo que no la había

[…] entraban mayses, y como no se hacían posturas, ni reconocían Alhondiga, los de baxo precio los compraban los hombres de posible, y los de alto quedaban publicos a los Pobres, en que visto es quedaban perjudicados, […] que la Alhóndiga será útil en mi sentir a toda esta Republica y especialmente a la Minería”22

2o Solicitó asimismo a los diputados de minería su opinión:

la referida obra no solo se haya ser util y necesaria y tan conveniente que serbira de refrenar la codicia, que sin ella se experimentaba subiendo los precios a los mayses segun pareciera a cada individuo y porque con esto es claro el bien que resulta a fabor de este comun y vesindario, quienes por la mayor parte han contribuydo segun la posibilidad de cada uno para la compra de dichos mayses.23

3o Se presentaron como testigos don Miguel Cacho, don Juan Fernández de la Somera y don Joseph de la Pera, vecinos del real y mercaderes, quienes dijeron que las obras que se estaban haciendo en la plaza para erigir la alhóndiga eran en bien y provecho de toda la vecindad y principalmente para la minería, así como en beneficio de los pobres. Comparecieron también don Francisco de Acuña, don Joseph Buenabentura del Barrio y don Domingo Fernández de la Somera, e igualmente consideraron muy acertado que se estuviese construyendo dicha obra

[…] por su grande utilidad al bien deste Real y principalmente a la Minería por los muchos vastimentos que necesitan; y con esta determinación siempre abra semillas para que los de fuera no vendan a precios subidos”.24

4o Para el funcionamiento de las dos instituciones fue indispensable se hiciera efectivo el ofrecimiento, por parte de los mineros y vecinos del real, de colaborar con algunos pesos y fanegas de maíz. El ensayador balanzario de la real caja marca de Tlalpujahua,25 don Manuel de la Peña y Menocal, dueño de la mina Velasco y de la hacienda agrícola de Tepuxtepec, proporcionó 460 pesos, haciéndose cargo de la construcción de la casa situada en la plaza pública que albergó a la alhóndiga. El señor cura, doctor Valleza, colaboró con la cantidad de 100 pesos.

El despacho con todas las diligencias realizadas por el alcalde mayor fue enviado por los diputados de minería al virrey, siendo remitido al señor fiscal de su Majestad quien, viendo que los objetivos eran evitar la carestía de los granos y acabar con la regatonería, consideró que, basándose en la Recopilación de Indias, no podía dudarse del beneficio para el real de que se construyera la alhóndiga y con mayor razón el establecimiento del pósito: “no solo es de justicia se apruebe lo obrado por dicho Alcalde Mayor, sino el que se le den gracias por el celo con que lo practicó y se le encargue cuide de su permanencia”. Ordenó que el producto de la alhóndiga se utilizara para gastos de administración y también para obras públicas que se ofrecieran en el pueblo, y que este dinero se encerrara en una caja de dos llaves, una para el alcalde mayor y la otra para los diputados de minería, “para con su intervención se hagan los gastos necesarios, teniendose toda quenta y razon”.26

Por medio de un decreto, el 4 de abril de 1731, el excelentísimo virrey Marqués de Casafuerte aprobó y confirmó la edificación de la alhóndiga, al igual que lo efectuado ya en el real de Tlalpujahua, mandando se observaran y guardaran las leyes reales. Confirmada su creación, el siguiente paso fue redactar las ordenanzas para el buen gobierno y conservación de la alhóndiga; se reunieron don Martín de Alarcón, alcalde mayor, su lugarteniente don Joseph de Aldusin y los diputados de minería don Dionisio Gutiérrez y don Joseph Buenabentura del Barrio, y dispusieron que las ordenanzas se basarían en el texto de las que regían para la ciudad de México, con algunas modificaciones según las circunstancias de la población, y solicitaron al virrey las aprobase, para la real confirmación del rey.

De las ordenanzas que regularon la vida de la alhóndiga del real, las más relevantes fueron: la que disponía, el 2 de enero, la elección de sus diputados: dos representantes de la minera y uno por parte del comercio, encargados del gobierno y cuidado de la alhóndiga y el pósito; cada día, ellos debían abrir el precio de la harina, trigo, maíz, frijol, etcétera. Las harinas, maíz, cebada y trigo debían introducirse en la alhóndiga, no así el frijol y otras semillas que podían venderse en las plazas, tianguis y mercados. Ninguna persona podía salir al camino a comprar ni regatonear dichas semillas. La sexta ordenanza disponía que la harina que entrase en la alhóndiga pagara 9 granos de oro por carga; el frijol y maíz, 6 granos, y las demás semillas, tres.

La décima ordenanza afectaba a los hacendados agrícolas, al señalar que cuando los diputados juzgaran conveniente, podrían salir a los pueblos y haciendas del distrito y jurisdicción del real a reconocer las trojes y graneros para verificar que los dueños, labradores, compradores y regatones no fueran a sacar las semillas a otros partidos sin antes haber abastecido a la alhóndiga. Antes de pasar al virrey para su aprobación, estas ordenanzas fueron examinadas por el corregidor de la ciudad de México y el fiscal de su Majestad. Este último las modificó en lo referente al pago de derechos: tanto la harina como las demás semillas pagarían 3 granos de oro y no nueve. Además, dispuso que el alcaide de dicha alhóndiga atendiera, también el pósito, ganara un salario de 50 pesos al año y diera fianza de mil pesos.

Las ordenanzas del real de Tlalpujahua fueron aprobadas y confirmadas por el virrey Marqués de Casafuerte el 7 de julio de 1732, en la forma propuesta por el corregidor y con las modificaciones y ampliaciones del señor fiscal, para que se observaran, guardaran, cumplieran y ejecutaran precisa y puntualmente. Tiempo después, en 1734, una disposición del señor arzobispo-virrey don Juan Antonio de Bizarrón exigía que se cobrasen 3 granos por carga de harina, maíz y demás semillas; que al alcaide se pagasen 50 pesos anuales de salario, siempre que diese fianza de mil pesos, y que a los diputados de minería se diesen por vía de gratificación 25 pesos cada año.27

Consecuencias

La fundación de las instituciones estudiadas afectó los intereses de algunas personas, entre ellas los empresarios agrícolas, quienes trataron de combatirlas. Poco tiempo después de su establecimiento, en el año de 1735, don Alonso López Aguado, vecino y labrador de la jurisdicción de Tlalpujahua, envió una representación ante el virrey. En ella solicitaba que se le exigiera al alcalde del real guardase la antigua costumbre en el ingreso y venta de las semillas en cualquier casa por ser real de minas, ya que con ocasión de haberse formado un local con el título de alhóndiga se habían experimentado atrasos en la gente que trabajaba en las minas y el beneficio de la plata, debido a que eran muchas las contribuciones que debían pagarse para que entrasen los granos. Además de informar que en la práctica no se había cumplido con la formación del pósito, el hacendado López Aguado afirmaba que se había visto orillado a disminuir la introducción de las sencillas para evitar los pagos excesivos a la alhóndiga, y pedía se volviera a la antigua costumbre para que entrasen y se vendieran los granos en cualquier parte, en los días de tianguis, lo que redundaría, según él, en el bien de las minas. Finalmente agregaba:

y antes si se reconoce un perjuicio harto grave, en no tener los operarios de las minas el recurso que antes para socorrer sus necesidades, pues siendo toda gente pobre y miserable, se les ha privado del alivio que resultaba en tomar al fiado el maiz, siempre que la cantidad de los salarios que ganan, no alcanzaba para comprarlo de contado.28

López Aguado señalaba también que él era el labrador más opulento de la jurisdicción y que siempre había vendido sus semillas en el real, sin crecidas ganancias, no dando lugar a regatonerías, y que ahora se veía obligado a introducir sus granos en la llamada alhóndiga, sin poder expenderlas en otras partes para el beneficio común.

Con respecto a la fundación de la alhóndiga y la realización de las ordenanzas, el alcalde mayor don José Manuel de Castro y Santa Anna hizo un informe, aclarando que a los diputados de minería correspondía el cuidado y percepción de los derechos con el fin de distribuirlos en las obras públicas que se ofrecieran en el real. Así por ejemplo, el citado alcalde utilizó lo producido en la alhóndiga en componer y hacer la plaza pública

[…] que no tenía este Real, sino una ladera en tierra muerta, de tal calidad, que en tiempo de aguas, que son en este Pais muy dilatadas y recias, padecía este real, y su vesindad graves y notorios perjuicios en los bastimentos, y los abastecedores forasteros lo mismo pues siendo como hera un atoyadero, tal que ni a caballo se podia entrar en ella, los regatones lograban sus grangerias, pues malbaratando los pobres sus frutos dandolos por el tercio de su justo precio, ellos enrriquecihan, y los pobres vecinos, se quedaban toda la semana padeciendo […] todo lo qual há sesado con dicha obra, y compostura de Plaza”.29

Un hecho importante fue que en el año de 1734 se impulsó el pósito con la aportación de 400 fanegas de maíz, para que en caso de haber escasez de basamentos no la padeciera el pueblo. En 1735 se reunieron para fondo del pósito, entre los vecinos, 271 pesos, cantidad que en 1745 aumentó a 2 mil pesos, gracias a los productos de los derechos y utilidades de las ventas de la alhóndiga. Cuarenta años después, en 1785, eran ya 10 030 pesos. Pero con las pérdidas ocasionadas por la crisis agrícola y la epidemia, el fondo se redujo a 1 339 pesos en 1787. Quedaban, en el momento del informe, 1 556 fanegas de maíz reguladas a 12 reales y 19 pesos 41/2reales en dinero, y por consiguiente, 2 354 pesos 21/2reales.30

Otra consecuencia, surgida tiempo después, fue la pugna entre los diputados de minería y el entonces subdelegado del real, relacionada con el manejo y disposición de los productos de la alhóndiga. En 1799, el primer diputado don Juan Domingo González de Cossío envió una representación al virrey, con informe al intendente de Valladolid, en donde además de dar los pormenores de la fundación de la alhóndiga, hacía énfasis en la activa participación de los representantes de la minería en su establecimiento y funcionamiento. Al paso del tiempo se acostumbró se nombrara un diputado de comercio para que llevase las cuentas y se ocupara de las compras y ventas, informando anualmente a los diputados mineros. Pero desde 1791, agregaba De Cossío, año en que había sido elegido como diputado de comercio don Andrés López Rayón, vecino del real y labrador de la jurisdicción de Irimbo, éste había actuado con total independencia de la diputación minera; además el señor Rayón había continuado en el cargo por varios años y aunque presentaba sus cuentas, no proporcionaba comprobantes de ellas. Para 1799 volvió a ser elegido el señor Rayón, contando con el apoyo incondicional del subdelegado, según De Cossío; dicha autoridad también reclamaba que las tres llaves de la caja que contenían los caudales estuvieran en posesión del representante del comercio.

Por su parte, el subdelegado de Tlalpujahua, don Antonio Pérez Fernández, refutaba la citada representación ante el intendente de Valladolid, don Felipe Díaz de Hortega, y exponía que los antiguos diputados de minería se habían adjudicado facultades que no les correspondían, ya que intervenían en las compras, ventas y gastos del pósito. Asimismo señalaba que de acuerdo con las ordenanzas debería nombrarse un representante fiel con título de alcaide que guardara la alhóndiga y las semillas que en ella entraban. Informaba también que en el año de 1786 el juez real y los diputados de minería reflexionaron y decidieron no tener más acción en la materia que asistir a la elección del diputado de la alhóndiga. Por otro lado, confirmaba que desde 1791 era diputado de comercio don Andrés López Rayón, individuo de integridad, caudal e inteligencia, y había sido reelegido por el vecindario que se había visto competentemente abastecido de maíz y a bajos precios. Además, los 2 358 pesos 71/2 reales que recibió de existencia, el señor Rayón los había aumentado a 9 830 pesos 41/2 reales, con lo cual había mostrado eficacia al servicio del público.

Posteriormente, el subdelegado Pérez Fernández presentó ante las autoridades testimonio acerca de la erección de la alhóndiga y el pósito para que juzgaran lo conveniente a la representación planteada por el señor De Cossío, quien, según palabras del subdelegado, era un “[…] sujeto de suma inquietud que con sus cavilondades falsas, trae inquieta la mayor parte de los vezinos de este Real”.31 Como puede observarse, con el paso del tiempo los diputados de minería fueron perdiendo importancia en las actividades directivas de la alhóndiga, lo cual propició controversias y situaciones enojosas que turbaron a la población. Es probable que lo anterior haya tenido relación con el descontento general que prevalecía entre los habitantes de la Nueva España en las postrimerías de la Colonia.

Consideraciones finales

La fundación de las alhóndigas y pósitos en los reales de minas fueron de gran trascendencia económica, ya que resolvieron problemas primordiales para su buen funcionamiento. Asimismo, el almacenamiento de los granos permitió que en épocas de crisis agrícolas las minas fueron abastecidas regularmente y a precios controlados.

Chávez Orozco afirma que en los lugares en donde se concentraba un grupo numeroso de operarios, como eran los reales de minas, se fundaron alhóndigas, “ya que eran consideradas como instituciones que permitían abaratar el costo de la vida y, en consecuencia, elevar el salario real”.32 Con respecto a esto último no hay constancia concreta para saber hasta qué grado el control de los precios de los granos aumentó los ingresos de los trabajadores mineros; lo que sí es evidente es que el buen funcionamiento de la alhóndiga propició un mejor abastecimiento de las minas, incrementándose la producción minera.

La creación de las dos instituciones en el real de Tlalpujahua fue gracias a la participación activa de los representantes del sector minero, quienes colaboraron en la realización de las diligencias ante el virrey, en la redacción de las ordenanzas y en la formación del pósito, proporcionando dinero o granos. Sin embargo, tiempo después fueron desplazados de la dirección de la alhóndiga, lo que provocó pugnas entre los diputados de minería y las autoridades locales.

Antes del establecimiento de la alhóndiga y el pósito en el real había especulación de los granos, beneficiándose los comerciantes y la gente de recursos económicos en perjuicio de los operarios de las minas y de la población en general. El funcionamiento adecuado de ambas instituciones permitió la realización de obras públicas, como fue el caso de la plaza de Tlalpujahua. Con el abastecimiento de productos de las haciendas y comunidades de su jurisdicción y de otros lugares geográficos, el real estableció una relación con su entorno y otros pueblos del espacio colonial.

El pósito y la alhóndiga en Tlalpujahua funcionaron más o menos regularmente, a pesar de las crisis agrícolas, las epidemias y las objeciones de los empresarios agrícolas, por la intromisión de los funcionarios de la alhóndiga en el almacenamiento y venta de los granos. El pósito, en sus inicios, no funcionó de manera adecuada; sin embargo, en determinadas épocas tuvo aumentos económicos de importancia que redundaron en el bien de la comunidad del real y minas de Tlalpujahua.

Bibliografía

Archivo General de la Nación, Series: Civil, Historia y Minería.

Bakewell, P.J., Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), México-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1976.

Chávez Orozco, Luis, Alhóndigas y pósitos, México, Almacenes Nacionales de Depósito, 1966.

Florescano, Enrique, “El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI”, en Historia mexicana, México, El Colegio de México, 1965.

Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), México, El Colegio de México, 1969.

Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México (1500-1821), México, Era, 1980.

y Alejandra Moreno Toscano, Bibliografía del maíz en México, Xalapa, Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, Universidad Veracruzana, 1966.

Fonseca, Fabián de y Carlos de Urrutia, Historia general de la Real Hacienda, 6 vols., México, Torres, 1845-1855.

García-Abasolo, Antonio F., Martín Enríquez y la Reforma de 1568 en Nueva España, Sevilla, Artes Gráficos Padura, Sección Historia, 1983.

Gibson, Charles, Los aztecas bajo el español (1519-1810), México, Siglo XXI, 1964.

Morin, Claude, Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII, México, FCE (Tierra Firme), 1979.

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 3 vols., Madrid, Consejo de la Hispanidad, 1943.

Rojas Rabiela, Teresa y William F. Sanders, editores, Historia de la agricultura. Época prehispánica-siglo XVI, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Biblioteca del NAH), 1985.

Sahagún, Bernardino de, Historia General de las cosas de Nueva España, introducción, paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, México, Dirección General de Publicaciones de Conaculta/Alianza Editorial Mexicana, 1989.

Sobre la autora

Celia Islas Jiménez

Dirección de Etnohistoria, INAH.

Citas

- Recopilación…, 1943, vol. 2, p. 48. [↩]

- Bakewell, 1976, p. 111. [↩]

- Gibson, 1964, p. 333. [↩]

- Florescano, 1969, pp. 44, 46 y 49. [↩]

- Morin, 1979, p. 157. [↩]

- Bakewell, op. cit., pp. 97-98. [↩]

- Florescano, 1965, p. 618. [↩]

- Rojas, 1985, p. 180. [↩]

- Sahagún, 1989, t. 2, p. 519. [↩]

- Gibson, op. cit., p. 318. [↩]

- Recopilación…, p. 48. [↩]

- Chávez, 1966, p. 64. [↩]

- Florescano, 1969, p. 45. [↩]

- Recopilación…, pp. 48, 49 y 52. [↩]

- Fonseca, 1845-1855, vol. 5, pp. 407 y 410. [↩]

- Morin, op. cit., p. 157. [↩]

- García-Abasolo, 1983, p. 145. [↩]

- Florescano, 1980, pp. 74 y 82. [↩]

- AGN, Civil, vol. 732, exp. 7, ff. 1-19; Minería, vol. 120, exp. 2, ff. 1-27; Historia, vol. 73, ff. 256v-257v. [↩]

- AGN, Minería, vol. 120, exp. 2, f. 14. [↩]

- AGN, Civil, vol. 732, exp. 7, f. 1v. [↩]

- AGN, Minería, vol. 120, exp. 2, f. 15. [↩]

- Ibid., f. 15v. [↩]

- AGN, Civil, vol. 732, exp. 7, ff. 3-3v. [↩]

- Ibid., f. 10r, [↩]

- Ibid., ff. 7-7v. [↩]

- AGN, Historia, vol. 73, f. 257. [↩]

- AGN, Civil, vol. 732, exp. 7, ff. 19-19v. [↩]

- AGN, Minería, vol. 120, exp. 2, f. 22v. [↩]

- AGN, Historia, vol. 73, f. 257v. [↩]

- AGN, Minería, vol. 120, exp. 2, f. 10. [↩]

- Chávez, op. cit., p. 36. [↩]