Los personajes y los aconteceres en el tiempo y en el espacio se concertaron en el Códice de Tlatelolco con un fin premeditado, en parte aún por esclarecer.1 Este registro pictórico del siglo XVI reseña, a la manera de anales, sucesos de tal magnitud que trascendieron en las Indias, en la metrópoli y en algunos países europeos, a la par de otros hechos locales vinculados de alguna manera con el señorío indígena colonial de Tlatelolco.

La secuencia del discurso histórico del códice, que abarca aproximadamente 18 años, se despliega en nueve láminas de diferentes formas y dimensiones. Asimismo cada una de ellas comprende etapas diferentes que varían de uno a ocho años y por lo tanto las temáticas pintadas se refieren a un solo acontecimiento o a una serie de ellos.

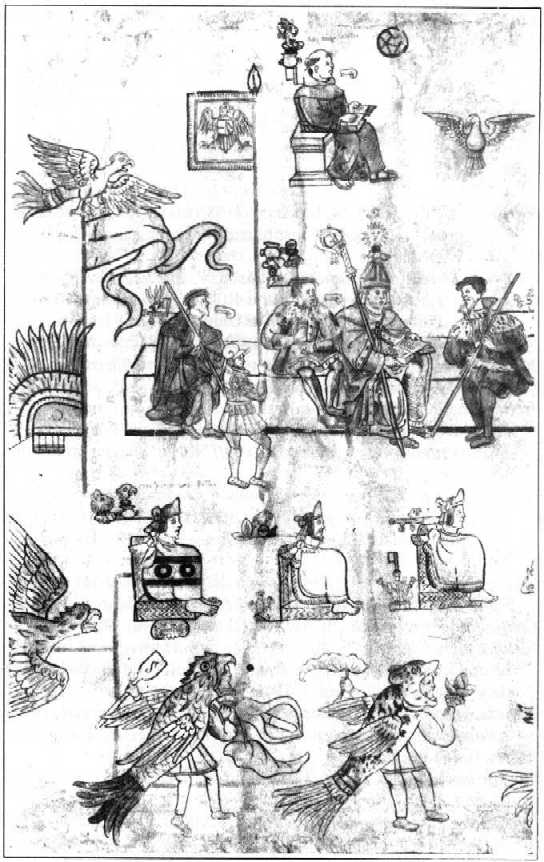

En la Lámina VIII del Códice de Tlatelolco las pictografías están dispuestas en cuatro planos horizontales, conjuntando una gran escena; la falta de perspectiva se resolvió con la representación de los personajes en hileras escalonadas. Al parecer, se registró en esta lámina la ceremonia de la jura a Felipe II efectuada en 1557, a más de un año de su ascenso al trono. La composición de los elementos gráficos en armonía con el espacio, imprime al conjunto la magnificencia correspondiente a un acto público de gran solemnidad.

En sus primeros estudios sobre este códice, Robert H. Barlow relacionó el contenido de la lámina con la inauguración de las obras de construcción de la Catedral Metropolitana.2 De acuerdo con las fechas establecidas por él, a la Lámina VIII le correspondía el año de 5 tochtli, 1562. La grandeza de la escena y la concurrencia de autoridades y señores indígenas hacía suponer un acontecimiento de importancia semejante.

Sin embargo, en investigaciones recientes3 fue posible identificar algunos acontecimientos incluidos en el Códice de Tlatelolco y localizar el registro de tres fechas correspondientes a las láminas II, III y IV, que han permitido proponer una nueva cronología.

Por otro lado, las diversas cédulas con la orden de construcción de la Catedral Metropolitana actual, fueron expedidas desde 1536,4 repitiéndose la disposición durante varios años, hasta que finalmente se aprobó el proyecto del arquitecto Claudio Arciniega realizado en 1568, para dar inicio a las obras en 1573. Con ninguna de estas fechas podrían relacionarse los acontecimientos y los personajes pintados en la lámina que nos ocupa.

Por el contrario, si continuamos la cuenta de los años desde la Lámina IV, con data de 1553 del propio códice, hasta la VIII, el año que le corresponde es el de 1557.

El 9 de abril del mismo año llegaron al Cabildo de la ciudad de México dos cartas, una de ellas de su majestad Carlos V, fechada el 16 de enero de 1556 en Bruselas,5 comunicando a la ciudad su renuncia a los reinos y señoríos de la Corona de Castilla y de León donde se incluyen los estados de las Indias, en favor de su hijo el príncipe Felipe. En la segunda, firmada por Felipe II, el nuevo monarca ratifica la decisión de su padre.6

Una amplia información al respecto se encuentra en actas del Archivo Municipal de la ciudad de México. Además de las cartas citadas, se resguardan las actas del Cabildo donde se da noticia del cambio de gobierno y de las disposiciones para efectuar la ceremonia.7 En acta del 6 de junio de 1557 se hace la relación del festejo y de los personajes asistentes: el virrey don Luis de Velasco, oidores de la Audiencia y numerosos funcionarios novohispanos; el arzobispo fray Alonso de Montúfar y prominentes religiosos del clero secular y regular; un rey de armas que porta la divisa real; los caciques indígenas de Tlatelolco, México-Tenochtitlan, Tacuba y Tetzcoco. Asimismo se autoriza la celebración de mitotes y regocijos de los indios para culminar la festividad.

Pareciera que en este documento se está dando la descripción de la Lámina VIII del códice tlatelolca, con variantes mínimas y desde luego con una lista numerosa de participantes. Esta relación constata la identificación de la temática, aunada a la descripción de algunos detalles significativos como: la exigencia de que para presidir el acto, se enarbolara el estandarte real de Felipe II con el emblema del águila rampante, sustituyendo al del águila bicéfala del emperador; la disposición de que se construyera un catafalco de madera frente a la iglesia mayor para instalar a las autoridades asistentes al acto, y la concesión a los indios para celebrar sus cantos y danzas ceremoniales.

Paralelo al apoyo documental se ha llevado a cabo el análisis gráfico y de los elementos de escritura. Se seleccionaron los glifos antropónimos, topónimos y numerales con el fin de llegar a un segundo nivel de análisis iconográfico y del sistema de escritura náhuatl aplicado en este caso.8

La Lámina VIII mide 40.5 cm por 39.9 cm, con variantes de milímetro en ambos lados; está delimitada por líneas rojas verticales que la separan de las láminas VII y IX. Pueden observarse algunas características plásticas aplicadas en las láminas anteriores, como las figuras delineadas con tinta negra, algunas de ellas sombreadas con achurados.

Los colores corresponden a la paleta indígena utilizada en el resto del códice,9 particularmente el azul en varias gradaciones, rojo, blanco, verde, ocre claro, amarillo, gris y negro.

No podría afirmarse que el manejo de los colores corresponde a un código establecido desde el México antiguo, pero tampoco que su uso en este documento sea arbitrario. Un punto medio nos llevaría a considerar que se mantuvo la tradición en cuanto al valor y significación de algunos colores como el azul, rojo, negro, y otros utilizados indistintamente como los tonos ocres y el blanco. Finalmente, el dorado parece corresponder a una convención del propio códice, pues se observa en varias de sus láminas.

El estilo y la composición son mixtos. A primera vista podría considerarse predominante la tradición europea sobre la indígena, pero un examen más detenido nos permite advertir la persistencia de la concepción plástica indígena, además del registro de nombres propios en náhuatl y en castellano con el sistema de escritura de tradición indígena y sólo algunos nombres en alfabeto latino.

La composición de la lámina establece cuatro espacios en función de los elementos gráficos y del significado que se les asignó. Una lectura posible es seguir los planos horizontales de izquierda a derecha y de arriba a abajo, a la manera occidental, donde puede observarse que son frecuentes las interferencias de un plano en otro.

Primer plano: El registro con que se inicia es posible que deba considerarse al margen de la escena pero en relación directa con ella. Al centro y en el punto más alto, el glifo de xíhuitl, “turquesa” o “año” y, un poco más abajo, tres personajes pintados en línea, aparentemente aislados entre sí.

La figura inicial corresponde a don Cristóbal de Guzmán Cecepatic, electo gobernador de Tenochtitlan en ese año de 1557;10 se indica su arribo al cargo sobre el tepotzoicpalli, “trono de respaldo tejido con cañas”; viste una manta de algodón anudada sobre el hombro derecho, porta la xiuhuítzolli o “corona real” y el tlalpiloni o “atado de cabellos”, y lleva los pies desnudos. Detrás de su cabeza, una línea lo une con el glifo de su nombre, y abajo del trono se encuentra el glifo de México-Tenochtitlan.

El segundo personaje, al centro, es fray Diego de Mendoza, guardián del monasterio de San Francisco El Grande.11 A semejanza de los frailes en otras láminas del códice, está sentado sobre una banca; lleva el hábito color pardo característico de su orden, luce la cabeza tonsurada, calza sandalias, y entre las manos sostiene un libro abierto. Frente a su rostro se advierte la vírgula de la palabra y detrás de la cabeza, su antropónimo.

A continuación, en el mismo nivel, la paloma blanca de alas enhiestas, con que suele representarse al Espíritu Santo en la iconografía cristiana,12 está rodeada por un halo rojo y parece bendecir la ceremonia.

Termina este plano con la figura de un juez indígena que descansa sobre silla de tijera; su indumentaria consiste en jubón, calzón largo y una gorra sencilla; muestra los pies desnudos y en la mano derecha sostiene la vara de justicia correspondiente a su cargo; en actitud de dirigirse a los presentes, a la altura de su rostro, aparece la vírgula de la palabra. Una línea de huellas de pie en tinta negra va de derecha a izquierda debajo del personaje y parece indicar su llegada a México-Tenochtitlan. Es posible que se trate de don Esteban de Guzmán, nombrado juez de residencia primero en México y después en Tlatelolco.13

Segundo plano: Principia con un conjunto de objetos de valores simbólicos muy complejos: el quetzalpatzactli, divisa emplumada al parecer ligada a altos rangos sociales y militares en el México prehispánico,14 el cual se incluía en la Matrícula de Tributos entre los productos pagados por catorce provincias sujetas a la Triple Alianza. En apariencia está formado por dos elementos: la parte rígida, el casco propiamente dicho de color ocre, y las hileras de plumas de menor a mayor hasta terminar con unas de color azul que forman el penacho. Las plumas eran un artículo de lujo y sólo se empleaban en la confección de géneros suntuarios.15 No puede asegurarse que sean plumas de quetzal, aun cuando el nombre de la divisa lo indique, debido a su color azul claro característico del plumaje del xiuhtótotl.

El siguiente objeto es la oriflama o banderín europeo terminado en dos puntas y con el asta muy larga, usado como divisa señorial, con el lienzo ondeante. Sobre la punta del asta se posa un buitre o aura, posiblemente un cozcacuauhtli. El ave rapaz, calva, de pico curvo, fue pintada con las alas desplegadas, en las que se advierten largas plumas superpuestas de color azul verdoso que contrastan con su plumaje corto ocre claro a blanco. Asimismo, la cola se alargó con una cauda de plumas semejantes, que en su conjunto le dan la connotación de ave preciosa. Debido a que se trata de una reproducción confeccionada con los atributos mencionados, es difícil identificarla con una especie real.

El protomédico Francisco Hernández marca la diferencia entre el zopilote, buitre o aura, y el cozcacuauhtli, o “águila de collar”, al que llama rey de los zopilotes, de mayor tamaño pero de costumbres semejantes.16

En el Libro Cuarto de su historia, fray Bernardino de Sahagún se refiere a ce cozcacuauhtli, signo del décimosexto día, como ave de buena fortuna. Era el símbolo de los viejos, de los que gozaban de próspera y larga vida, aunque también señala que en algunos casos los nacidos en este día morían pronto.17

Frente a este grupo inicial del segundo plano se despliega un conjunto de cinco figuras que ha dado la clave para la lectura de la lámina. Sobre un catafalco o cadalso alto18 construido ex profeso para la ocasión, están sentados cuatro de los personajes, en el siguiente orden:

En primer término, el doctor Alonso de Zorita, oidor presidente de la Audiencia de la Nueva España, quien había llegado a México el año anterior, en 1556.19 Su indumentaria es la usual de un funcionario: jubón, calzas fruncidas, una amplia capa de color oscuro y una gorra sin ornamentos; porta en la mano derecha la vara de justicia, como corresponde a su cargo; detrás de la cabeza se registró el glifo de su nombre. Al frente del rostro de Zorita se advierte la vírgula de la palabra, como suele ocurrir en las representaciones de autoridades de alto rango.

El siguiente personaje es el virrey don Luis de Velasco, gobernante de 1550 hasta su muerte ocurrida en 1564, quien acorde con su jerarquía luce una lujosa casaca con adornos de piel, que deja ver sobre su pecho la cruz de color rojo, emblema de la Orden de Santiago a la que pertenecía;20 completan su atuendo las calzas fruncidas, medias, zapatos de pico de pato y gorra. Frente al rostro de don Luis se encuentra también la vírgula de la palabra y detrás de su cabeza, los glifos de su cargo y de su nombre.

Al lado izquierdo del virrey, el arzobispo de México fray Alonso de Montúfar -sucesor de fray Juan de Zumárraga-, se identifica a primera vista por su vestimenta arzobispal de hábito blanco, larga capa, la tiara sobre la cabeza y el bastón pastoral; arriba de la tiara se ubica el glifo con el título de su alta investidura.

El cuarto personaje sedente es otro funcionario. Posiblemente se trate del oidor y doctor Diego López de Montealegre, registrado por tercera ocasión en el códice. La primera, en la Lámina V, cuando llega a la Nueva España en 1554 en misión de juez de residencia; en la VI, junto al virrey De Velasco, en relación con la construcción del albarradón de San Lázaro, y por último en esta lámina representando a la Audiencia, junto con el doctor De Zorita.21 Es la única figura con el rostro hacia la izquierda; viste casaca con capelina de armiño, y el resto de las prendas son semejantes a las de sus compañeros; asimismo sostiene entre las manos la vara de justicia. El glifo de su antropónimo, a la derecha de su cabeza, está integrado por más de siete elementos gráficos, por lo cual resulta uno de los más complicados para su análisis y lectura.

El quinto personaje del conjunto, visto de perfil, ocupa el primer plano; en actitud de marcha, enarbola el estandarte con el águila rampante de Felipe II. Su armadura completa y yelmo con visera, indica que está representando a un rey de armas. Es uno de los cuatro personajes de la lámina que no está identificado por su antropónimo, pero puede suponerse, por la descripción asentada en el “Libro Sexto de Actas”, se trata de don Luis de Castilla, vecino prominente de la ciudad de México, quien desempeñaba el cargo de regidor de Cabildo en 1557. En la ceremonia se le encomendó dar a voces el juramento de reconocimiento al nuevo monarca, frente a la multitud congregada en el entorno.

El tercer y cuarto planos están unidos a la izquierda de la lámina por una línea vertical de tinta roja, que a su vez se enlaza -por una raya corta- a un águila de plumaje ocre y grandes alas extendidas. Sin embargo, la posición de sus garras indica que no está volando: trazada con el cuerpo y cabeza vistos de perfil, mantiene el pico abierto y las garras al aire. A semejanza del ave calva del plano anterior, se le agregaron largas plumas azules en los extremos de ambas alas y de la cola, a la manera de una cauda ondulante.

Sahagún clasificó gran variedad de águilas entre las aves rapaces de México. A las que consideró más comunes las describió como aves de gran tamaño, pico curvo y garras de color amarillo, plumaje pardo oscuro y por debajo blanco y suave.22

En la cuenta de los días, ce quauhtli era el signo decimoquinto y se consideraba de mala fortuna para los hombres y mujeres nacidos bajo su influencia. Asimismo, en la ideología náhuatl, el águila se relacionaba con el sol, y fue una de las formas adoptadas por Huitzilopochtli cuando guiaba a su pueblo durante la peregrinación.23

Tercer plano: Comprende las figuras de cuatro señores indígenas, dispuestos en el mismo nivel, con características plásticas semejantes. Puede observarse un estilo más apegado a la tradición indígena en estos personajes trazados de perfil, sin intento de perspectiva ni sugerencia de movimiento.

También es común a los cuatro tlatoque la posición en cuclillas sobre el tepotzoicpalli,..el glifo antropónimo de cada uno de ellos está unido por una línea a la cabeza del personaje, y los topónimos del señorío correspondiente se pintaron detrás de la base del trono, con excepción del de Tlatelolco que se hizo debajo, como aparece en las láminas I y V del mismo códice.

La indumentaria consiste en una manta de algodón anudada al hombro derecho, decorada con una orla pintada en derredor, excepto la del señor de Tlatelolco que está labrada con una greca formada por dos círculos negros, entre dos líneas paralelas muy gruesas de tinta de igual color, que cubre la mayor parte de la manta.

Los cuatro señores portan la xiuhuitzollio “corona de turquesa” y el pelo lo traen sujeto por el quetzaltlalpiloni, o “atado de plumas real”. Es interesante observar que muestran los pies desnudos, y las extremidades superiores ocultas bajo la manta.24

El grupo se inicia con don Diego de Mendoza Imauhyantzin, séptimo señor de Tlatelolco; enseguida, don Cristóbal de Guzmán Cecepatic, décimosexto señor de México-Tenochtitlan, representado también al inicio de la lámina; en tercer término don Antonio Cortés Totoquihuaztli, gobernador de Tlacopan, y por último don Hernando Pimentel, gobernador tetzcocano.

La presencia de los caciques de cuatro jurisdicciones -antes señoríos de la Triple Alianza- en la ceremonia de reconocimiento a Felipe II, reiteraba el vasallaje de la población indígena a la Corona de España. En el acta del Cabildo se hace la aclaración de que durante el acto se les tomó juramento a los señores indígenas por medio de un intérprete.25

Cuarto y, último plano: Está integrado por un conjunto de tres danzantes, al parecer representando los regocijos y mitotes de los indios mencionados en los documentos del Cabildo, luciendo sus trajes zoomorfos en el momento de la danza. Ninguno de los personajes fue identificado con su antropónimo.

Bajo el disfraz, los tres visten jubón de manga larga y calzones largos o zaragüelles; por algunos trazos puede suponerse que calzan cactli. El primer danzante es un cuauhtli de plumaje ocre claro, con plumas azules añadidas a las alas y plumas verdes de quetzal en la cola; lleva en la mano izquierda un aventadorcito y en la diestra una gran flor y hoja de alcatraz.

El segundo danzante es un cuauhtli-océlotl o “águila-ocelote”, en el que se combinan atributos de ambos animales. La cabeza y parte del cuerpo del danzante están cubiertas con la cabeza y la piel del ocelote color ocre con manchas negras, la cual termina con una cauda de plumas azules semejantes a las insertadas en el borde de ambas alas (detrás de los hombros del personaje), cuya parte superior está cubierta con plumas pardas.

El rostro del danzante emerge de entre las fauces abiertas del ocelote; ambos brazos denotan movimiento y en las manos sostiene elementos vegetales: en la izquierda una gran hoja de alcatraz y en la derecha una flor al parecer de planta acuática.

El tercer danzante lleva un atuendo semejante de cuauhtli-océlotl, cuerpo y cabeza de felino con alas y cola de águila de plumas azules sobrepuestas; tiene el rostro descubierto y con las manos agita un abanico de plumas y un aventadorcito. En el Códíce Florentino se incluyen objetos similares entre los ornamentos e instrumentos usados por los cuicani en sus cantos y danzas.26

Es sabido que los ocelotes y las águilas eran sinónimos de valentía, arrojo y ferocidad en la batalla. Los guerreros integraban grupos selectos, y bajo esta denominación gozaban de un estatus privilegiado dentro del grupo en el poder de la sociedad mexica. Debían poseer un número considerable de peculiaridades propias del ocelote y del águila, totalmente opuestas pero complementarias en la ideología náhuatl. Entre muchas otras características, el ocelote está relacionado con la noche, la oscuridad, la humedad, el inframundo. El águila, con los opuestos: el día, la luz, la sequedad, el cielo.27

No es gratuito que en danzas practicadas a mediados del siglo XVI todavía encontremos la presencia, aunque mixtificada, de estos conceptos. Motolinía describe dos tipos de danzas indígenas: el macehualiztli de carácter religioso, realizadas en honor y alabanza de sus dioses, y el netotiliztli, baile de regocijo en las fiestas civiles, familiares o del grupo sociales28 como las celebradas en ocasión de las bodas o por la investidura de sus señores.29

A este último género de baile correspondería la representación de los tres danzantes que, engalanados con sus vestimentas tradicionales, fueron captados por el artista al realizar sus giros enfrente de los conjuntos de señores y funcionarios y de los símbolos y divisas indígenas-europeos, para culminar la ceremonia consignada en la Lámina VIII del Códice de Tlatelolco.

Bibliografía

Arregui Zamorano, Pilar, La Audiencia de México, según los visitadores. Siglos XVI y XVIII, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1985, 284 pp.

Barlow, Robert H., “El Códice de Tlatelolco”, en Tlatelolco. Fuentes e historia, edición de Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés H., México, INAH/Universidad de las Américas (Obras de Robert H. Barlow, 2), 1989.

Braudel, Fernand, El Mediterráneo y, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 2 vols., México, FCE, 1978.

Broda, Johanna, “El tributo en trajes guerreros y la estructura del sistema tributario mexica”, en Economía política e Ideología en el México prehispánico, México, CISINAH/Nueva Imagen, 1978, pp. 115-174.

“Códice Aubin”, en Tlatelolco. Fuentes e historia, edición de Jesús Monjarás-Ruiz, Elena Limón y María de la Cruz Paillés H., México, INAH/Universidad de las Américas (Obras de Robert H. Barlow, 2), 1989.

Códice Borbónico, Estudio de Francisco del Paso y Troncoso, México, Siglo XXI (América Nuestra), 1979 (edición facsimilar).

Códice Florentino, 3 vols., Italia, AGN/Giunti Barberá, 1979.

“Códice Mendocino”, en Antigüedades de México, basado en la recopilación de Lord Kingsborough, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público vol. 1, 1964.

Galarza, Joaquín, en Estudios de escritura indígena tradicional azteca-náhuatl, México, AGN/CISINAH (Manuscritos Indígenas Tradicionales, I), 164 pp. ils.

Guía de las Actas de Cabildo de la ciudad de México. Siglo XVI, México, FCE/DDF, 1970, 1045 pp.

Hernández, Francisco, Historia natural de Nueva España. Obras completas, México, UNAM, vol. II, 1959.

Kamen, Henry, Una sociedad conflictiva: España 1469-1714, Madrid, Alianza Editorial/El libro de Bolsillo, 1984,462 pp.

“Libro Sexto de Actas”, en Libro del Cabildo de Ayuntamiento desta Ynsigne e muy, leal ciudad de Tenuctitlan México desta Nueba España que comenzó el 1º día de diciembre de 1550. Fenece a fin de diziembre de 1561 años, Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, siglo XVI.

Matrícula de Tributos, estudio de José Corona Núñez, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1968 (edición facsimilar).

Mendieta, fray Jerónimo de, Historia eclesiástica indiana, 4 vols., Salvador Chávez Hayhoe, editor, México, 1945.

Mohar Betancourt, Luz María, La escritura en el México antiguo, 2 vols., México, UAM/Editorial Plaza y Valdés, 1990.

Motolinía, fray Toribio de Benavente, Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, Edmundo O’Gorman, editor, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM (Serie Historiadores y Cronistas de Indias, 2), 1971.

Noguéz, Xavier, “Cuaúhyotl y ocelóyotl. Un problema de estatus adscritos y adquiridos en la sociedad mexicana prehispánica”, en Historia mexicana, 39 vols., México, El Colegio de México, 1989, vol. 2, pp. 355-386

____________, y Perla Valle, El Códice de Tlatelolco, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1989, 71 pp., láms. (edición facsimilar).

Rubio Mañé, José Ignacio, El virreinato I .Orígenes y jurisdicciones y dinámica social de los virreyes, 4 vols., México, UNAM/FCE, 1983.

Sahagún, fray Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, 4 vols., México, Porrúa, 1969.

Toussaint, Manuel, Arte colonial en México, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1990, 303 pp., ilus.

Torquemada, fray Juan de, Monarquía Indiana. De los veinte y un libros rituales y, monarquía indiana…, 7 vols., México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM (Serie Historiadores y Cronistas de Indias, 5), 1984.

Zorita, Alonso de, Los señores de la Nueva España, México, UNAM (Biblioteca del Estudiante Universitario, 32), 1963, 205 pp., cuadros.

Sobre la autora

Perla Valle

Dirección de Etnohistoria, INAH.

Citas

- Xavier Noguéz y Perla Valle, El Códice de Tlatelolco. [↩]

- Robert H. Barlow, Tlatelolco. Fuentes e historia última edición de su estudio publicado en 1948. [↩]

- Xavier Noguéz y Perla Valle, op. cit. Las fechas escritas en el códice con números arábigos corresponden a los años, de 1550, 1551 y 1553. [↩]

- Manuel Toussaint, Arte colonial…, señala la fundación de la primera catedral de México en 1530, que fue derribada en 1626, y proporciona las fechas de las Reales Cédulas expedidas para la construcción de la catedral actual. [↩]

- Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo… [↩]

- “Libro Sexto de Actas”. [↩]

- Guía de las Actas de Cabildo… [↩]

- Joaquín Galarza, Estudios de escritura indígena tradicional… [↩]

- Xavier Noguéz y Perla Valle, op. cit. La paleta indígena aplicada en el resto del códice es más rica, en especial en la Lámina I. [↩]

- “Códice Aubin”, en Barlow, op. cit. Aquí aparece registrada la entronización de don Cristóbal de Guzmán Cecepatic como gobernador de México-Tenochtitlan en 1557. [↩]

- Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana…, vol. 6, p. 228. [↩]

- Rafael Tena (comunicación personal) informa que la relación del Espíritu Santo con la paloma aparece por vez primera en el Evangelio según San Lucas. [↩]

- “Códice Aubin”, op. cit. [↩]

- Códice Florentino, “Códice Mendocino”. [↩]

- Johanna Broda, “El tributo en trajes guerreros…”; Luz María Mohar, La escritura en el México antiguo. [↩]

- Francisco Hernández, Historia natural de Nueva España…, describe los hábitos alimenticios de estas aves, a base de desechos de animales muertos. [↩]

- Fray Bernardino de Sabagún, Historia general de las cosas…, vol. 1, pp. 355-356. [↩]

- Guía de las Actas de Cabildo… [↩]

- Alonso de Zorita, Los señores de… En la introducción de su obra de noticias autobiográficas menciona su arribo a México en el año de 1556. [↩]

- Henry Kamen, Una sociedad conflictiva … Se refiere a las órdenes militares y religiosas fundadas en el siglo XII en España. [↩]

- “Códice Aubin”, op. cit., p. 273; Guía de las Actas de Cabildo…, p. 294, acta del 18 de junio de 1554. [↩]

- Fray Bernardino de Sahagún, op. cit. [↩]

- Ibid., vol. II, p. 250. [↩]

- Johanna Broda, op. cit.; Luz María Mohar, op. cit. [↩]

- Guía de las Actas de Cabildo… [↩]

- Códice Florentino. [↩]

- Xavier Noguéz, “Cuaúhyotl y ocelóyotl…”. [↩]

- Fray Toribio de Benavente, Motolinía, cap. 27. [↩]

- Alonso de Zorita, Los señores de la Nueva España. [↩]