Lourdes Camargo-Valverde

Consejo Nacional de Población

Alfonso Sandoval-Arriaga

Consejo Nacional de Población

Introducción

La fecundidad y las variables socioeconómicas son indicadores de procesos más amplios y complejos: el comportamiento reproductivo, por una parte, y el desarrollo de la sociedad y su entorno, por la otra. En el presente trabajo no se pretende abordar la reconstrucción de ambos procesos, lo cual haría necesario un acercamiento histórico y cualitativo a la dinámica de las regiones consideradas; en cambio, sólo se intenta un acercamiento analítico a través de las fuentes e indicadores señalados, como una exploración demográfica que permita ordenar los cambios y relaciones planteados.

La investigación de los niveles y tendencias de la fecundidad en México se inicia a partir de los años sesenta, basada principalmente en información proveniente de los censos y las estadísticas vitales. Dada la importancia de esta variable por su contribución al crecimiento poblacional y la dificultad de hacer estimaciones a partir de dichas fuentes para esa época, se hizo necesario iniciar el diseño de encuestas sociodemográficas, con el fin de obtener información específica sobre los determinantes socioeconómicos de la fecundidad, que permita realizar análisis más exhaustivos y comparar resultados con los provenientes de las otras dos fuentes. Sin embargo, como dichas encuestas tienen representatividad nacional y, en ocasiones, regional, el comportamiento reproductivo a nivel estatal y municipal debe analizarse a través de estimaciones derivadas de las dos primeras fuentes. Por esta razón se decidió utilizar los datos de estadísticas vitales y censos, desagregados a nivel municipal, para estimar la fecundidad en la última década de una entidad del país que en la actualidad aún tiene un elevado porcentaje de población indígena de origen maya y niveles altos de marginación en dos terceras partes de los municipios que la conforman.

Por otra parte, el uso del índice y grado de marginación como indicador-resumen de determinadas condiciones socioeconómicas, ofrece un punto de referencia sintético de la magnitud en que cada municipio se “aleja” de un cierto “estándar de bienestar y modernización”. En esa medida, es de utilidad para comparar el nivel y las tendencias de la fecundidad con la mayor o menor incorporación de los espacios geográficos al “desarrollo general” de la entidad y del país. Análisis posteriores podrían intentar desglosar y ponderar el efecto combinado de diferentes variables en la fecundidad misma, como es el caso de la escolaridad, la actividad económica o los patrones de nupcialidad.

El documento se divide en cuatro grandes apartados y un anexo estadístico. El primer apartado describe los objetivos del estudio, las fuentes de información utilizadas y la metodología aplicada en las estimaciones de la fecundidad; el segundo presenta someramente las características socioeconómicas del estado de Yucatán y de los municipios seleccionados; el tercero analiza el nivel y la estructura de la fecundidad observados para el país en su conjunto, en Yucatán y en los municipios estudiados, y el cuarto presenta algunas consideraciones finales que se desprenden del ejercicio, planteando posibles estudios futuros que complementen los resultados obtenidos.

Objetivos y métodos

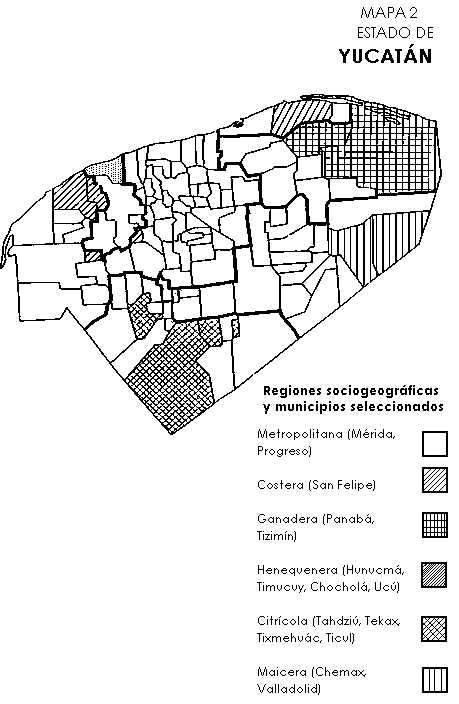

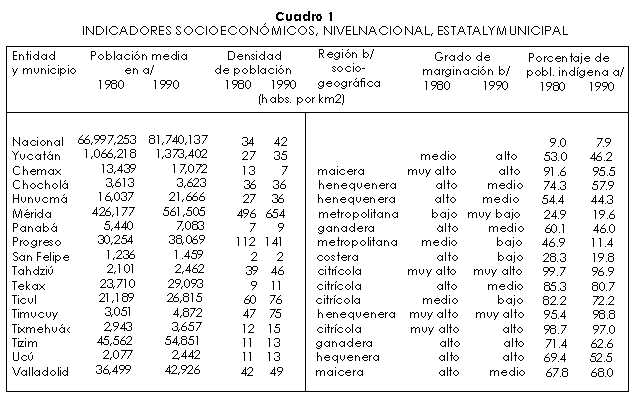

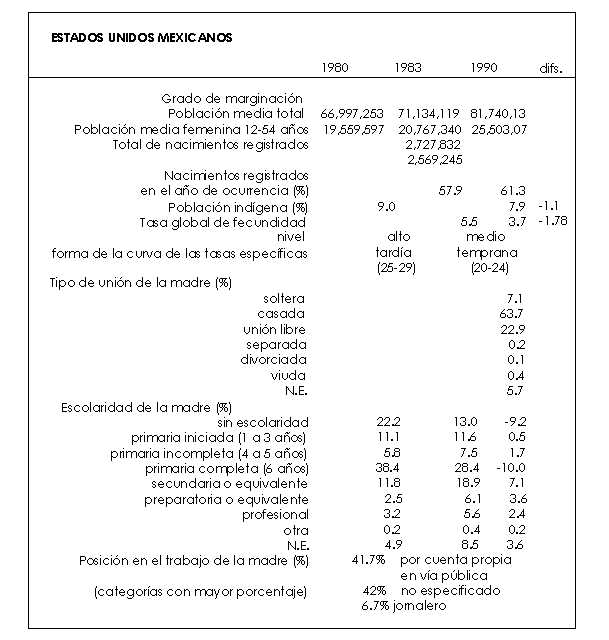

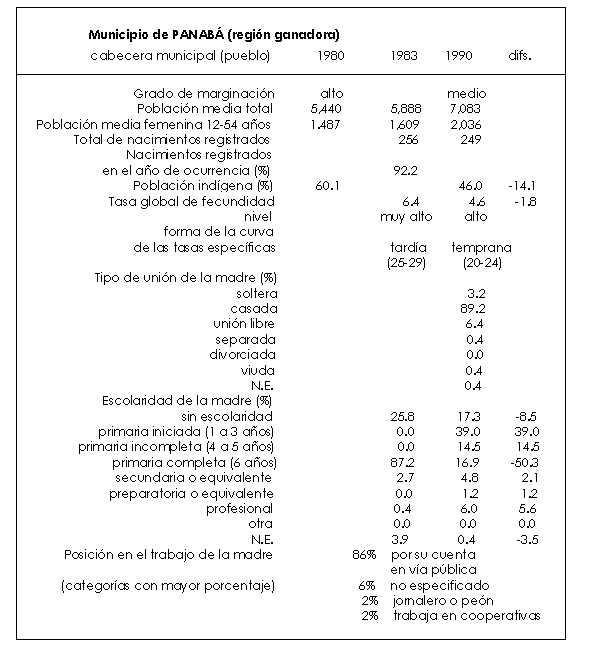

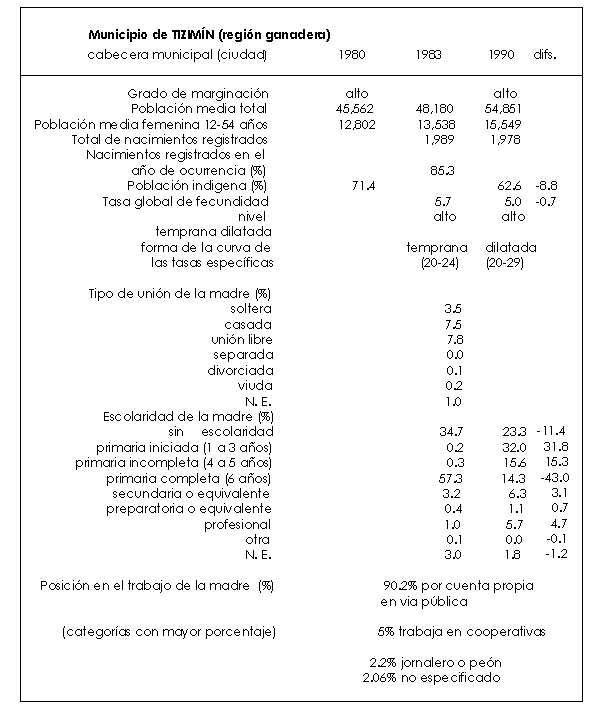

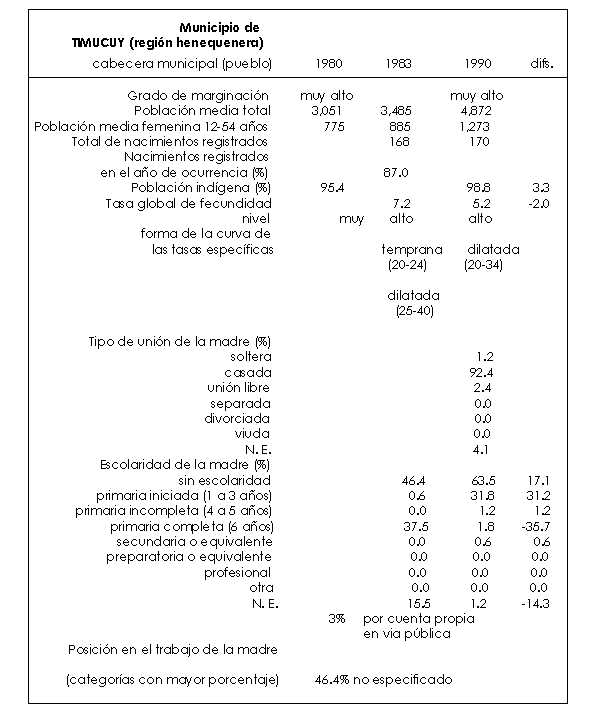

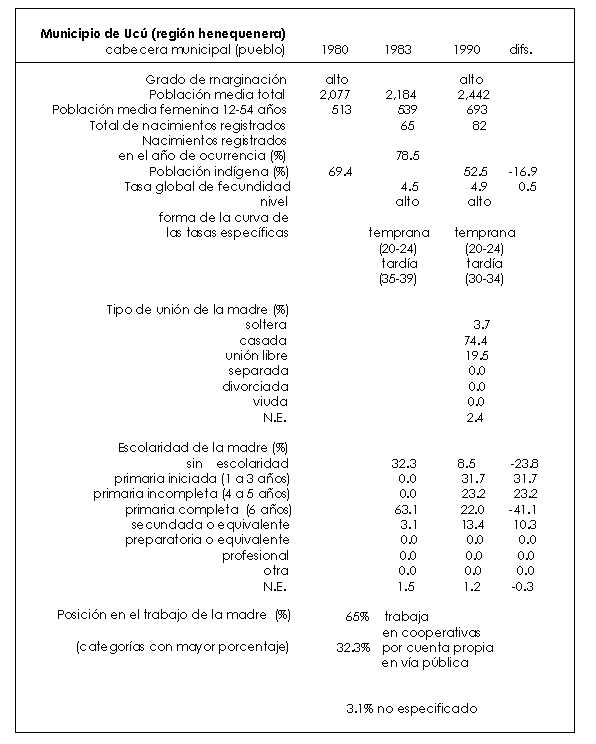

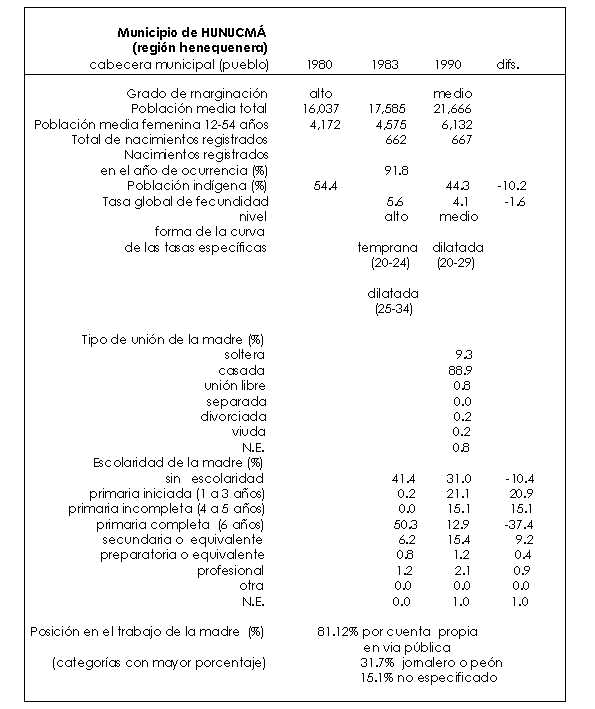

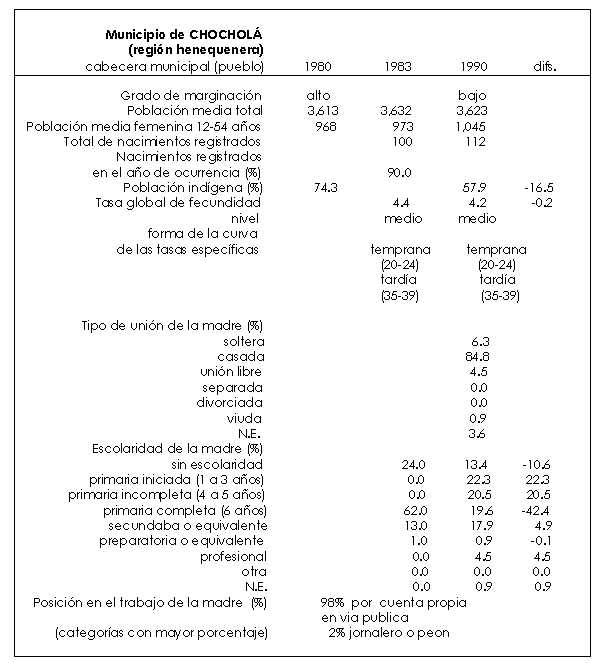

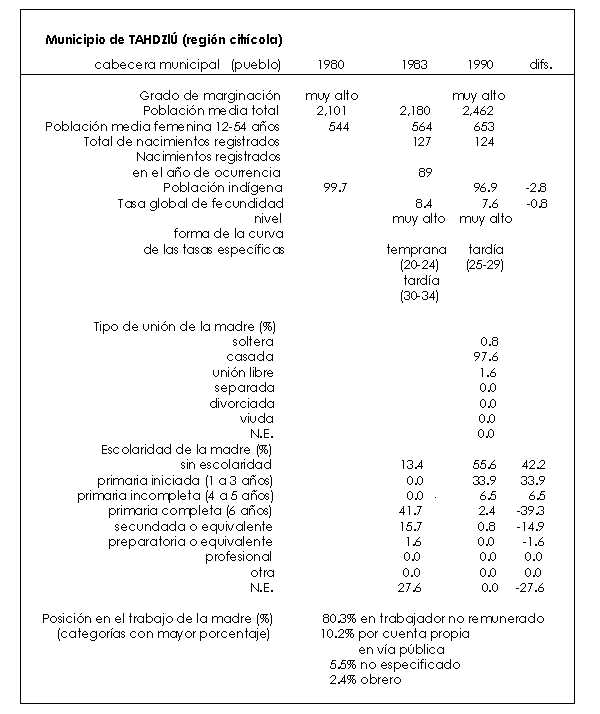

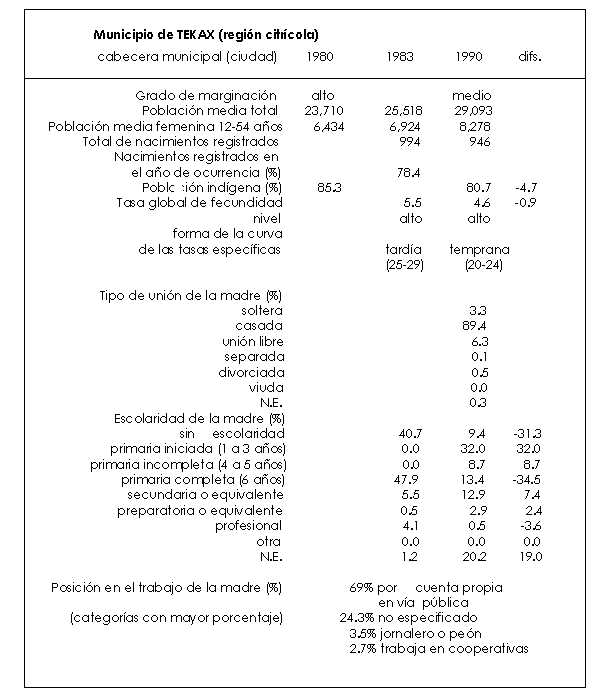

El trabajo analiza las principales estimaciones de los niveles y tendencias de la fecundidad a nivel nacional, del estado de Yucatán y de quince de sus municipios en los años de 1983 y 1990, intentando explicar los resultados con base en varios indicadores socioeconómicos: de la madre (escolaridad, posición en el trabajo y tipo de unión); del municipio en que residen (porcentaje de población indígena e índice y grado de marginación1 en 1980 y 1990), y de la región sociogeográfica a la que pertenecen dichos municipios.2 Para la selección de los mismos se tomó como criterio la ubicación en alguna de las cinco categorías de marginación estimadas a nivel municipal para el año de 1990. Puesto que no en todas las regiones se encontraron representadas todas las categorías de marginación -debido a que en la entidad el nivel de esta variable es relativamente homogéneo-,3 el número de municipios seleccionado quedó reducido a quince. El cuadro 1 muestra los indicadores sociodemográficos municipales y la categoría de marginación en que se ubicaban en los años de 1980 y 1990. La elección de los años para los cuales se estimaron los indicadores socioeconómicos y de fecundidad -1983 y 1990- se determinó en función de la disponibilidad de datos4 y de la cercanía de éstos a los años en que se realizaron los dos últimos recuentos censales del país.

El análisis de la fecundidad se hace a partir de la estimación directa de los indicadores más comunes de este fenómeno: la tasa global de fecundidad (TGF)5 que refleja el nivel, y las tasas específicas de fecundidad que determinan la estructura.6 Los datos utilizados provienen de tabulados especiales de nacimientos proporcionados por el Registro Nacional de Población para los años seleccionados, que clasifican los nacimientos registrados según las siguientes variables de la madre: entidad federativo y municipio de residencia habitual, edad, grado de escolaridad, posición en el trabajo y tipo de unión. Las poblaciones femeninas en edad reproductiva consideradas en el presente estudio abarcan desde los 12 hasta los 54 años cumplidos de edad. Estos datos provienen de la información censal.7

Es de todos conocido que los datos provenientes de las fuentes seleccionadas adolecen de diversos problemas en cuanto a su calidad (cobertura, representatividad, confiabilidad, etcétera), y que por lo tanto requieren algunos ajustes y ciertos supuestos para que se asuman como correctos. En el caso del registro de nacimientos, la calidad de la información se ve afectada principalmente por el registro extemporáneo (nacimientos que no se registran en el año de ocurrencia), el subregistro (los que nunca se registran), el registro repetido, errores en la alocación de la entidad de residencia (habitual de la madre o de nacimiento del registrado), errores en la anotación de los datos o en la declaración de los mismos, etcétera. En el caso de los censos de población, existen los problemas de mala declaración de la edad, atracción de dígitos (preferencia por declarar edades terminadas en cero o en cinco, por ejemplo), omisión (población que no es captada en el recuento censal, en especial la de menores de cinco años), subenumeración, etcétera. El estado de Yucatán cuenta con estadísticas vitales consideradas de buena calidad,8 lo cual hace suponer que su información censal tiene también un nivel aceptable de confiabilidad. Por esta razón se decidió utilizar la información sin corrección alguna, asumiéndose que las estimaciones derivadas reflejan adecuadamente el nivel y la estructura de la fecundidad de esta entidad en los años seleccionados.

El nivel o grado de escolaridad de la mujer se eligió como la principal variable de análisis con relación al impacto que tiene sobre su comportamiento reproductivo; esta variable ha mostrado tener una relación fuerte y consistente en la fecundidad. Como puede constatarse en la vasta literatura de los estudios sobre factores diferenciales de la fecundidad, la relación entre el grado de escolaridad de la mujer es generalmente inversa al número de hijos; es decir, a mayor escolaridad menor fecundidad, y viceversa. Se ha observado asimismo que las reducciones más notorias se dan en las mujeres con primaria completa (seis años de educación formal) o con secundaria y más actos de escolaridad. Tradicionalmente, la relación entre grado de escolaridad y fecundidad se analizaba a partir de la información censal y de la proveniente de encuestas demográficas y de fecundidad, ya que las estadísticas vitales no registraban esta variable. Sin embargo, el formato único de acta de nacimiento que se utiliza desde el año de 1982 en todo el territorio nacional ya incluye la captación de los siguientes datos complementarios: orden del parto, tipo de nacimiento, lugar y persona que atendió el parto, tipo de unión de los padres, escolaridad, condición de actividad y posición en el trabajo de la madre y del padre. Los indicadores estimados a partir de esta fuente de información permiten contemplar los efectos directos, indirectos e interactuantes de la escolaridad de las madres sobre su comportamiento reproductivo.9 En el trabajo, las variables disponibles de esta fuente de información se analizan en porcentajes, de acuerdo con las categorías en que los tabulados de nacimientos agrupan a cada una de ellas (para dicha categorización véase el cuadro-resumen por municipio).

Características socioeconómicas de Yucatán y de sus regiones

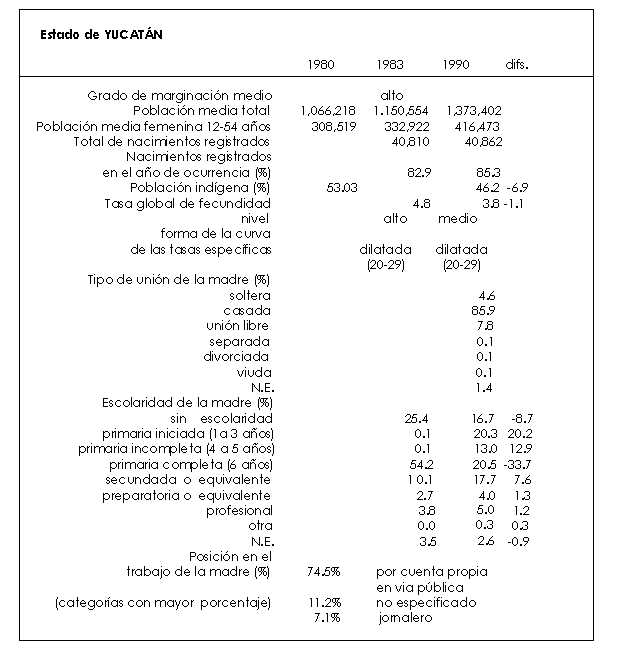

El estado de Yucatán, conformado por 106 municipios, se ubica en la península del mismo nombre, ocupando una extensión de 39 339.5 km2. En 1980 tenía una población media de 1 066 218 habitantes con una densidad promedio de 27 habitantes por km2. En la década de los ochenta su población creció a una tasa del 2.56% y el censo de 1990 arrojó una cifra de 1 362 940 habitantes. En este último año la densidad aumentó a 35 habitantes por km2. La entidad se divide en seis regiones sociogeográficas: metropolitana, costera, ganadera, henequenera, citrícola y maicera (véase cuadro 1 y mapas 1 y 2).

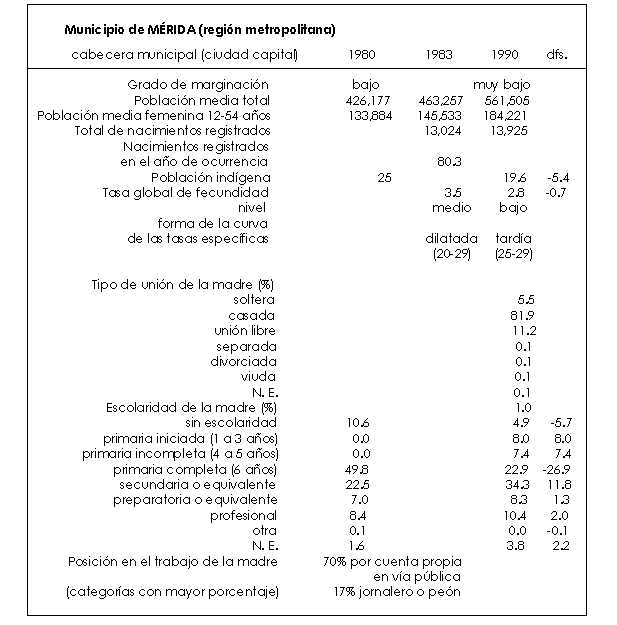

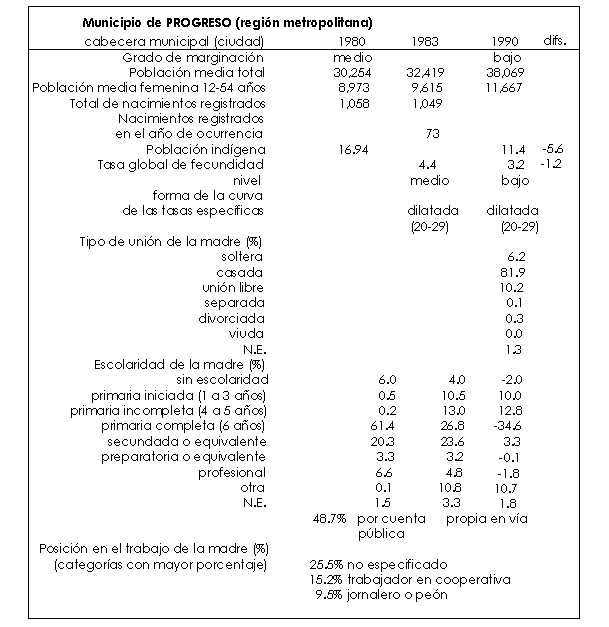

La región metropolitana está conformada por tres municipios: Mérida (en donde se encuentra con el mismo nombre la ciudad capital de la entidad), Progreso y Umán. De los dos últimos sólo se analiza el primero, cuyo puerto, del mismo nombre, es una localidad en el rango de 15 a 50 mil habitantes.

La región costera consta de tres municipios, todos con el mismo grado de marginación en 1980 (alto) y en 1990 (bajo), por lo que sólo se eligió analizar el de San Felipe, un municipio con escasa población en ambos recuentos censales (entre mil y 1 500 habitantes), cuya cabecera municipal tiene la categoría política de pueblo.

La región ganadera comprende ocho municipios, de los cuales se eligieron dos: Panabá y Tizimín. El primero colinda al norte con el de San Felipe y al oeste con el de Tizimín. En 1980 Panabá tiene un grado de marginación alto, y medio en 1990. Tizimín, que colinda con el estado de Quintana Roo, muestra en ambos censos una marginación alta. Su cabecera municipal, del mismo nombre, tiene la categoría política de ciudad, cuya población en 1990 es de entre 50 y 100 mil habitantes.

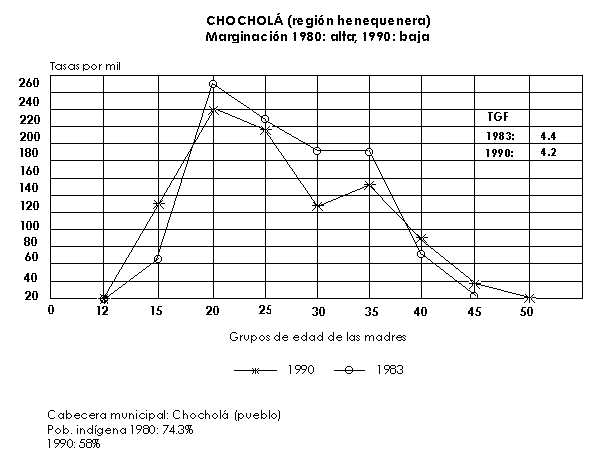

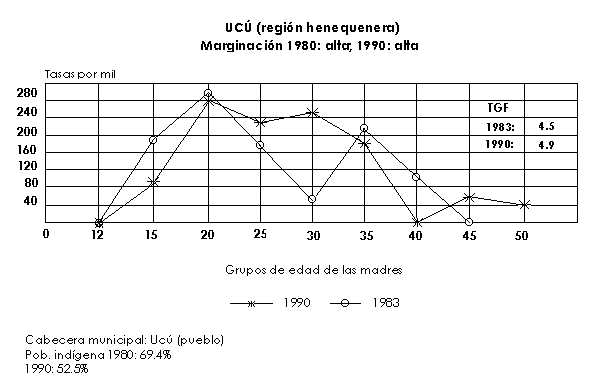

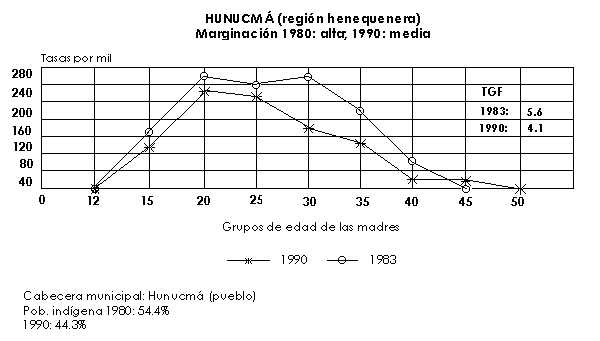

La región henequenera, que incluye a más de la mitad de los municipios de la entidad, rodea en su totalidad a la región metropolitana, por lo que su lugar central lo constituye la ciudad de Mérida. De esta región se analizaron cuatro municipios: Timucuy, pequeño poblado contiguo a la porción suroeste del municipio de Mérida, que muestra una marginación muy alta en ambos censos. El de Ucú, también contiguo al de Mérida pero en su porción noreste, que muestra una marginación alta en ambos censos; el de Hunucmá cuya porción norte es costera, que tiene marginación alta en 1980 y media en 1990, y el municipio de Chocholá, que colinda con la porción sureste de la región metropolitana, que de un nivel alto de marginación en 1980 cambió a la categoría de marginación baja en 1990.

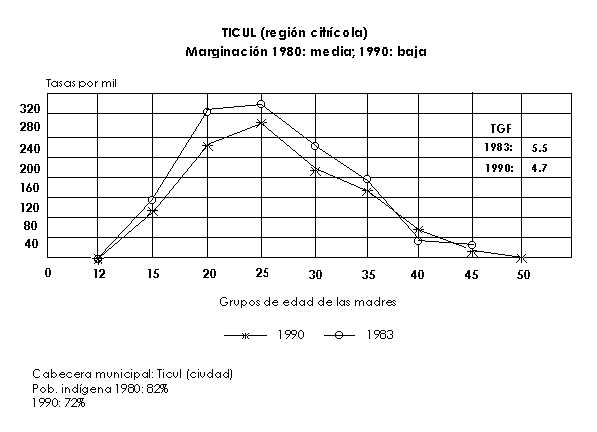

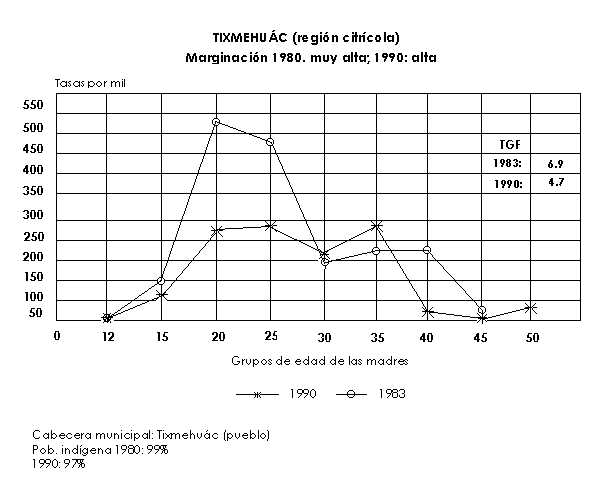

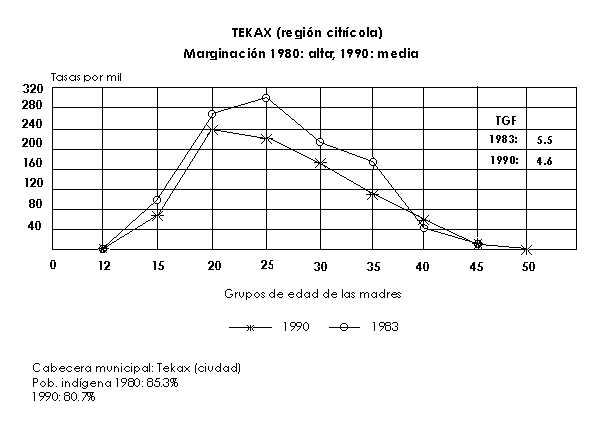

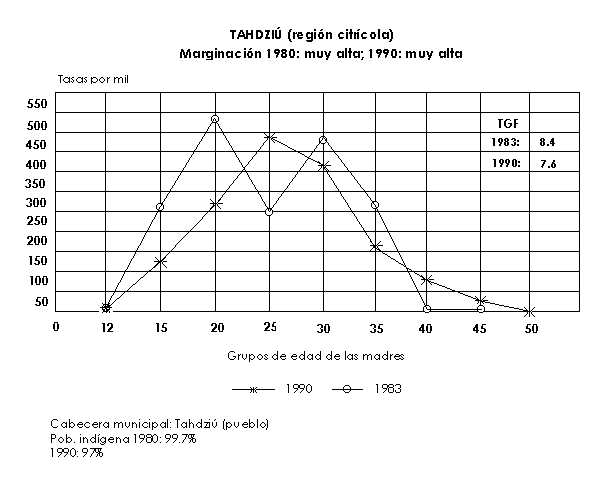

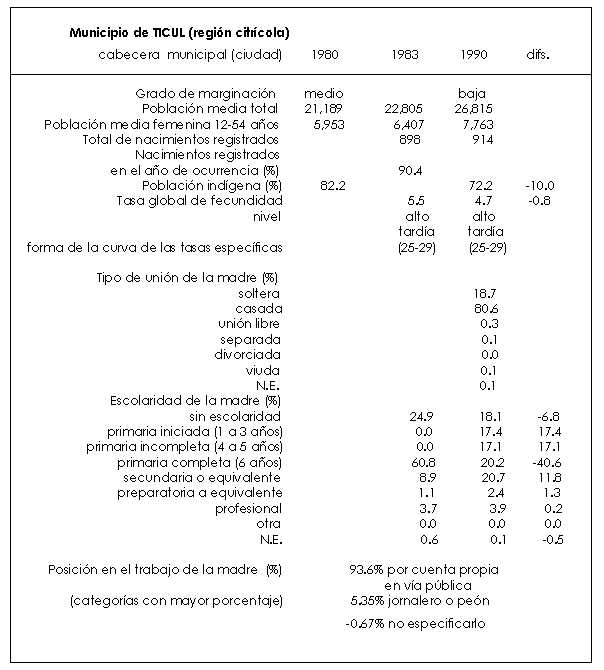

La región citrícola se localiza al sur de la entidad y consta de quince municipios, de los cuales se eligieron cuatro: Tahdziú (con marginación muy alta en los dos censos), cuya superficie muy reducida (53.7 km2) provoca que su escasa población se encuentre relativamente concentrada, mostrando una densidad promedio de 40 habitantes por km2. El municipio de Tixmehuác también tiene escasa población en ambos censos, y se encuentra bastante dispersa (en promedio 13 habitantes por km2); su grado de marginación es muy alto en 1980 y “mejora” al de alto en 1990. Esta elevada marginación parece estar vinculada al hecho de que la totalidad de su población es de origen maya, lo cual se observa asimismo en el municipio de Tahdziú. El municipio de Tekax es el más grande de la región y también uno de los más poblados (más de 20 mil habitantes en promedio, en ambos censos), con una elevada concentración de población (60 y 76 habitantes por km2 en 1980 y 1990, respectivamente). Su marginación pasa de alta en 1980 a media en 1990, observándose que esta “mejoría” parece estar relacionada con el descenso de su porcentaje de población maya. El municipio de Ticul es el que mejor grado de marginación muestra en los dos años censales: medio y bajo, respectivamente. Al igual que en los otros municipios de esta región, este descenso parece vincularse con una disminución en el porcentaje de población indígena.

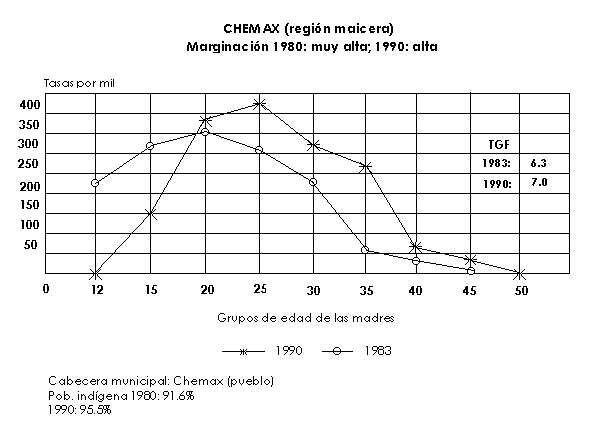

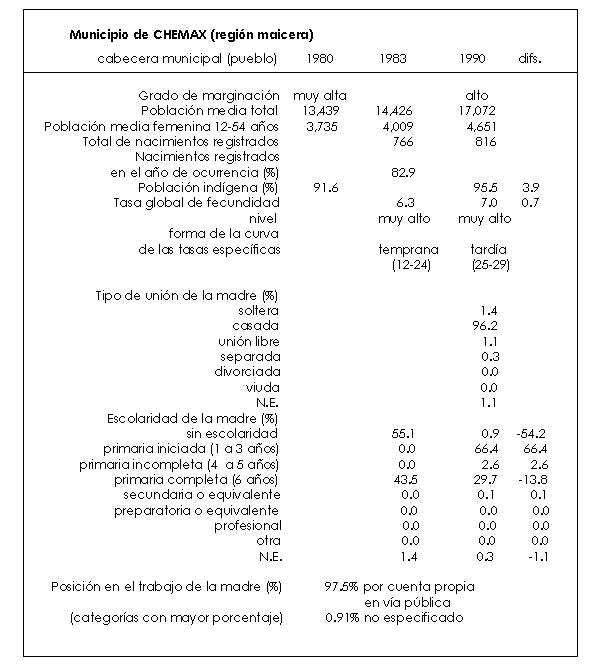

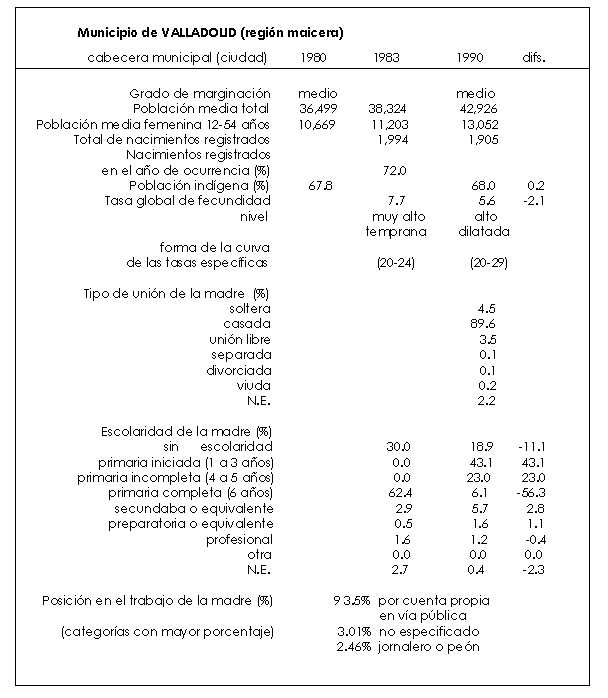

Finalmente, la región maicera se ubica al oeste de la entidad; colinda con el estado de Quintana Roo y consta de 21 municipios, de los cuales se eligió el de Chemax, con un porcentaje de población indígena de más del 90% en ambos censos, lo que probablemente influye en su grado de marginación: muy alto en 1980 y alto en 1990, y el municipio de Valladolid, con categoría de marginación media en ambos censos, cuya cabecera municipal -la ciudad del mismo nombre -es una localidad de entre 50 y 100 mil habitantes, importante por ser un centro de comercio, abastos y servicios.

Análisis de resultados

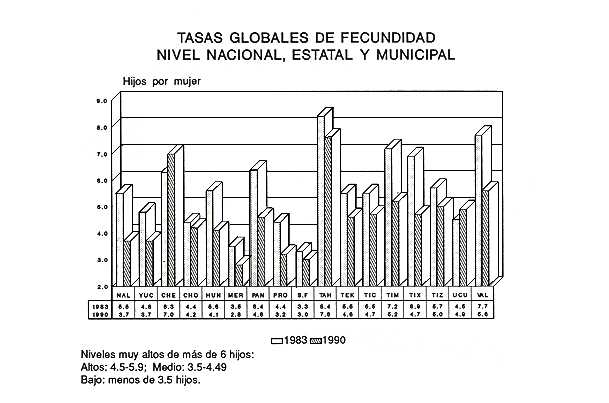

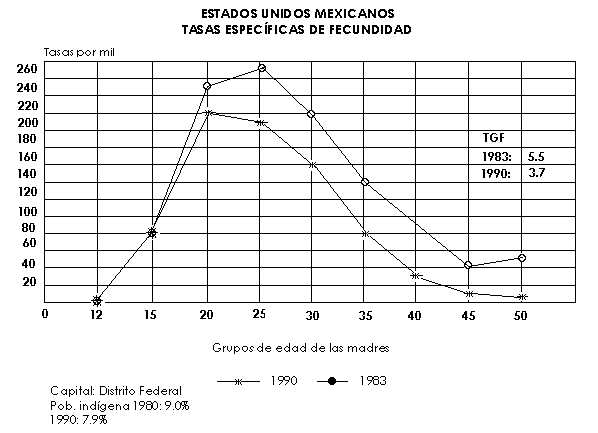

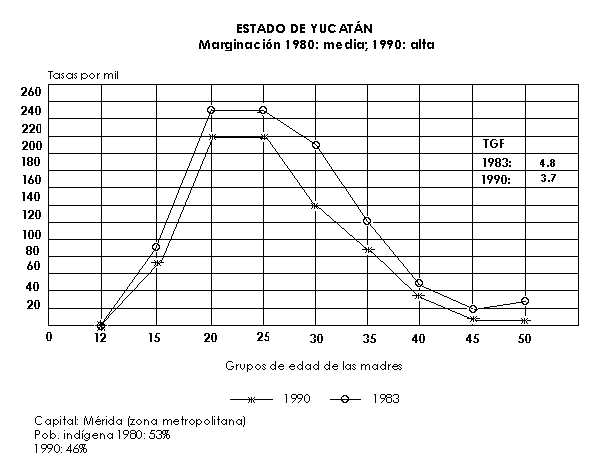

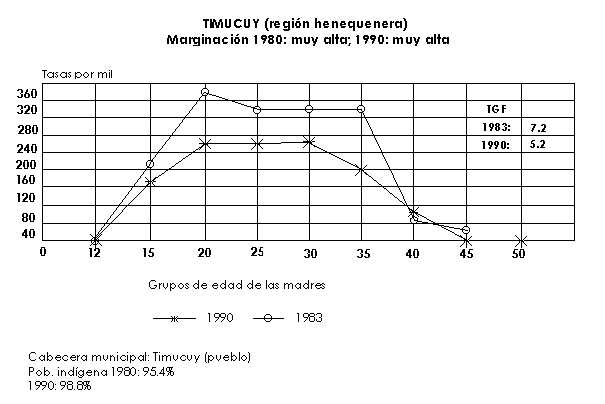

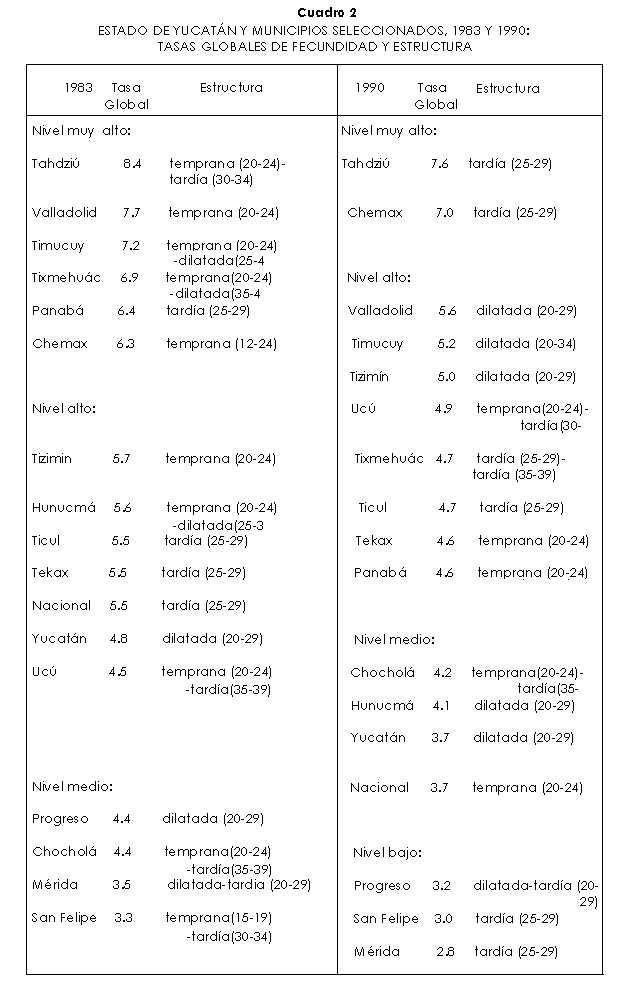

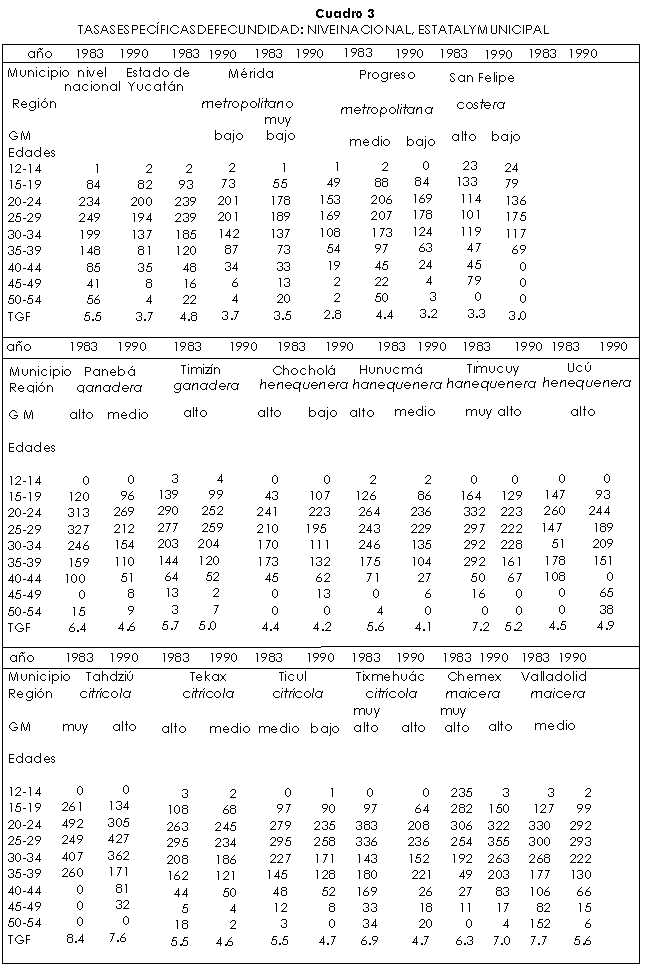

Como ya se indicó, la fecundidad se analiza para el total del país, el estado de Yucatán y los quince municipios seleccionados a través de sus respectivos niveles y estructuras. El cuadro 2 y la gráfica correspondiente muestran las tasas globales para los años seleccionados, agrupadas para fines comparativos en cuatro niveles o rangos: muy alto con valores superiores a seis hijos por mujer; alto entre 4.5 y 5.99 hijos; medio entre 3.5 y 4.49, y bajo de menos de 3.5 hijos. En este cuadro también se proporciona el tipo de estructura de las tasas específicas y el grupo de edad de las madres en que se concentra la fecundidad. El cuadro 3 contiene las tasas específicas de fecundidad nacionales, de Yucatán y de los municipios analizados, agrupados según la región sociogeográfica a la que pertenecen. Las estructuras de las tasas para ambos años se ilustran en la gráfica correspondiente a cada uno de ellos.

En el nivel nacional se observa que entre estos dos años el descenso en la TGF fue de casi dos hijos, pasando de 5.5 a 3.7 hijos por mujer. Las estimaciones de otros autores, obtenidas con métodos indirectos que utilizan información censal, y de encuestas sociodemográficas, confirman el descenso de la TGF a nivel nacional en la última década (Welti y Grajales, 1989; Figueroa, 1992). En el estado de Yucatán se observa una fecundidad elevada en 1983 con una tasa global de 4.8 hijos, nivel que desciende a medio en 1990 (3.7 hijos por mujer). En relación con el resto de las entidades del país, Yucatán se encontraba en 1985 en el grupo de estados con fecundidad media: San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Campeche, Jalisco, Colima, Sinaloa, Morelos y Quintana Roo (Camargo y Paz, 1992). En ese año, el país mostraba también una fecundidad media. Yucatán es una de las entidades que tiene mayor población indígena en los dos últimos recuentos censales: 53% en 1980 y 46.15 en 1990; en contraste, en el nivel nacional estos valores son muy bajos: 9 y 7.9%, respectivamente. En 1983, el 74.5% de las madres yucatecas que registraron nacimientos en ese año declararon que trabajaban por cuenta propia en la vía pública; un 7% eran jornaleras o peones y un 4%, miembros de cooperativas. En el nivel nacional el 42% de las madres declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública, y en la categoría de actividad no especificada el porcentaje fue el mismo. La escolaridad declarada por las madres de la entidad en ese mismo año mostraba los siguientes valores: 25% sin escolaridad y 54% con primaria completa. En 1990 las madres sin escolaridad representada el 17% y se observa que hay una mejor declaración en las categorías intermedias de educación básica -primaria iniciada (20%) y primaria incompleta (13%)-, lo cual provoca que descienda el porcentaje de las que completaron la primaria (20.5%) y que aumente el correspondiente al de las que cursaron secundaria (18%).10

En la estructura de la fecundidad nacional se observa en 1983 que ésta se concentra en el grupo de las mujeres entre los 25 y 29 años cumplidos de edad, lo que da una curva de cúspide tardía que para 1990 se vuelve temprana, es decir, la fecundidad se rejuvenece concentrándose en el grupo de edad 20-24 años (véase la gráfica correspondiente). En el nivel estatal en ambos años se observa una curva de cúspide dilatada, es decir, con la fecundidad concentrada entre las edades.

La fecundidad en los municipios

En los quince municipios analizados, el nivel de la fecundidad se podía caracterizar en 1983 por ser muy alto en seis de éstos, alto en cinco, medio en tres y bajo en sólo uno (San Felipe en la región costera con 3.3 hijos por mujer). Para 1990 dos municipios siguen mostrando una fecundidad muy alta (Tahdziú y Chemax), ocho un nivel alto, dos un nivel medio y tres el de fecundidad baja (de nuevo, San Felipe, Progreso y Mérida que conforman la zona metropolitana de la entidad). Los municipios que más redujeron su fecundidad en los ocho años del periodo fueron Valladolid, Timucuy y Tixmehuác; los tres disminuyeron en dos hijos sus respectivas tasas globales. Panabá tuvo también una reducción significativa en el periodo (1.8 hijos). El resto de los municipios mostró reducciones desde 0.2 hasta 1.5 hijos por mujer. Chemax y Ucú muestran en el periodo incrementos en el nivel de sus respectivas fecundidades.

En el caso de las estructuras de la fecundidad en el nivel municipal, se observan algunos patrones poco comunes, especialmente en las tasas específicas de 1983, y otros con un comportamiento bastante aceptable. Lo anterior podría deberse al tamaño de las poblaciones femeninas en edad reproductiva, que en algunos municipios es muy reducido, y al número de nacimientos registrados que, por consiguiente, es también muy pequeño y puede hallarse concentrado en cierto grupo o grupos de edad en los años seleccionados (véase los cuadros-resumen por municipio). Teniendo en mente lo anterior se puede, no obstante, analizar el comportamiento de la fecundidad en el nivel municipal y buscar una explicación a los patrones observados en las otras variables consideradas, poniendo énfasis en la escolaridad declarada por las madres y el grado de marginación, así como el porcentaje de población indígena de los municipios. Para fines de claridad en la exposición se analizarán los municipios según la región socioeconómica a la que pertenecen.

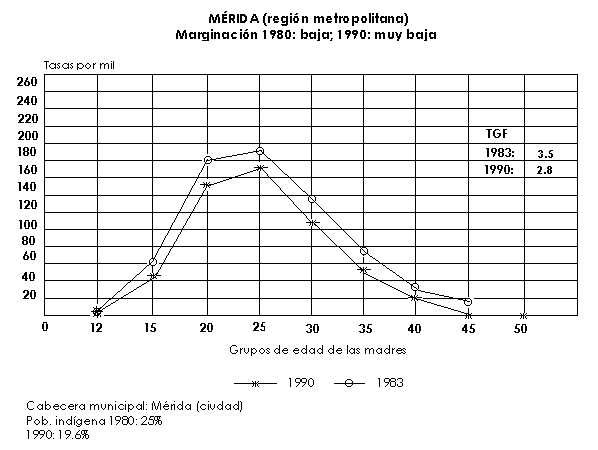

Región metropolitana

El municipio de Mérida muestra en 1983 un nivel medio de fecundidad (TGF de 3.5 hijos por mujer). En 1990 la tasa disminuye a 2.8, ubicándolo en el nivel bajo. La estructura de la fecundidad en este municipio es tardía en ambos años, aunque en 1983 la forma es casi dilatada, con la fecundidad concentrada en las mujeres de 20 a 29 años de edad. En relación con las variables socioeconómicas consideradas, se observa que en 1980 el grado de marginación en este municipio era bajo y para 1990 queda en la categoría de muy bajo. En relación con el resto de los municipios seleccionados muestra en 1980 el segundo porcentaje más bajo de población indígena (24.9), el cual en 1990 disminuye a 19.6%. En 1983, el 70% de las madres declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública, y en relación con la escolaridad de las madres sólo el 10.6% declaró no tener educación formal, cerca del 50% haber completado la primaria y el 22.5% la secundaria. En 1990 estos porcentajes se modifican quedando de la siguiente manera: 5% sin escolaridad, 23% con primaria completa y 34.3% con secundaria. En este mismo año el 82% de las madres declaró estar casada, 11.2% en unión libre y 5.5% ser solteras.

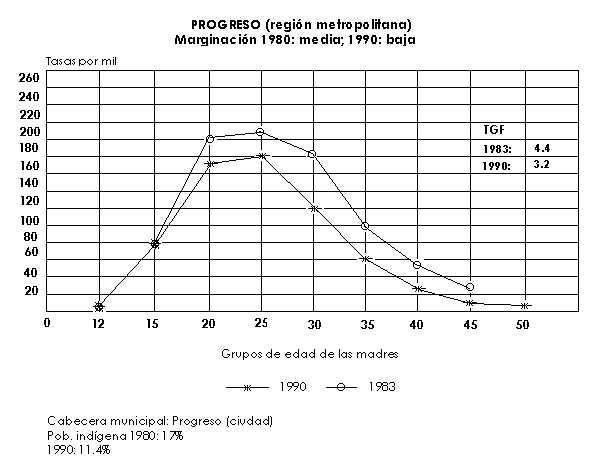

En el caso del municipio de Progreso, que es el de menor población indígena en ambos censos (16.9% en 1980 y 11.4% en 1990), el nivel de la fecundidad es alto en 1983 (4.4 hijos por mujer) y bajo en 1990 (3.2), con una disminución de 1.2 hijos en los ocho años del periodo. En el primer año la estructura es dilatada (concentrándose en las edades de 20 a 29 años) y en el segundo, dilatada tendiendo a tardía (grupo 25-29 años), lo cual muestra un paulatino envejecimiento de la fecundidad. En este municipio el grado de marginación en 1980 era medio y mejora pasando a bajo con datos del censo de 1990. En 1983 el 61% de las madres declaró haber completado la primaria, el 20% la secundaria y 6% no tener escolaridad alguna. Para 1990 este último rubro disminuye al 4% y se aprecia una mejor declaración en la información de esta variable, pues aumentan los porcentajes de los rubros primaria iniciada y primaria completa. En este mismo año el 82% de las madres declaró estar casada, 10% en unión libre y 6% ser solteras. En relación con la posición en el trabajo de las madres declarada en 1983, se observa que casi el 50% trabajan por cuenta propia en la vía pública, 15% pertenecen a cooperativas, 9.5% son jornaleras y un elevado número de ellas no especificó esta variable (25.5%).

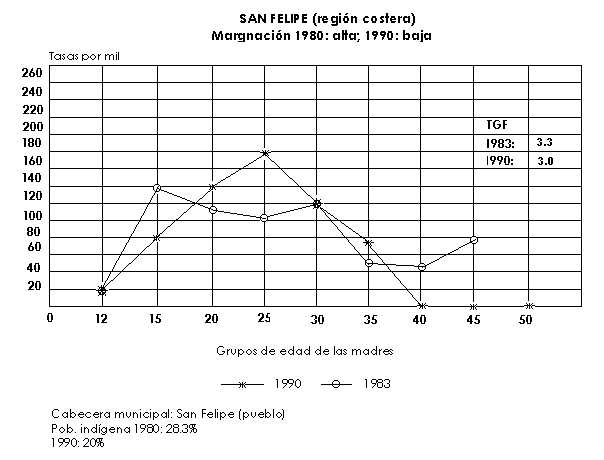

Región costera

El municipio de San Felipe es el que cuenta en 1983 con la fecundidad más baja (3.3 hijos por mujer), aunque la estructura que muestra es bimodal, con la fecundidad concentrada claramente en los grupos de edad 15-19 y 30-34 años; incluso muestra un repunte en el grupo 45-49 años (véase la gráfica correspondiente). Sin embargo, en 1990 la curva adquiere la forma de una normal con cúspide tardía (grupo 25-29 años) y el nivel sigue siendo bajo: tres hijos por mujer. El problema observado en la curva de 1983 podría deberse al hecho de que éste es el municipio con menos población total y por tanto femenina en edad reproductiva, lo cual provoca que los nacimientos registrados en ambos años sean muy pocos: 28 en 1983 y 36 en 1990. El grado de marginación de 1980 era alto y para 1990 pasa a bajo. Con respecto a los porcentajes de escolaridad en 1983 se observa que el 89% de las madres declaró tener la primaria completa y sólo un 3.6% carecer de escolaridad. En 1990 se observa lo mismo que en los demás municipios analizados: una mejor declaración en las categorías intermedias de educación básica. Así, se tiene que el 14% sólo cursó los tres primeros años de la primaria, el 28% no la completó y sólo el 36% sí cursó los seis primeros años de educación formal. Con relación al tipo de unión la totalidad de las mujeres declaró estar casada, y desafortunadamente la posición en el trabajo casi no se especificó.

Región ganadera

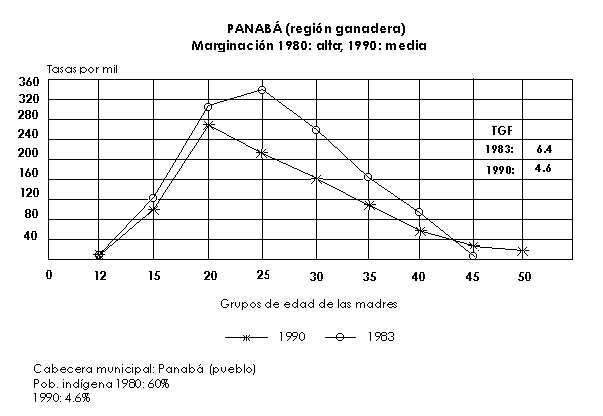

Los dos municipios seleccionados de esta región -Panabá y Tizimín- tienen en 1983 niveles de fecundidad muy alto y alto, respectivamente. La estructura de Panabá para ese año es tardía (grupo de edad 25-29) mostrando que la fecundidad continúa elevada en los dos grupos siguientes, y claramente cambia a temprana (20-24 años) en 1990 con un descenso de casi dos hijos en la TGF, pasando del nivel muy alto al de alto. En el caso de Tizimín, el nivel de la fecundidad es alto en ambos años y muestra un descenso de menos de un hijo en el periodo. Su estructura es temprana en 1983 y dilatada en 1990. El municipio de Panabá se caracteriza por tener poca población en ambos censos (menos de 6 mil en el de 1980 y 7 mil en el de 1990). En 1983 tiene una TGF de 6.4 hijos por mujer que disminuye a 4.6 en 1990. En 1980 su grado de marginación era alto y pasa a medio en 1990. Su porcentaje de población indígena en 1980 era relativamente alto (60%) y disminuye a 46% en 1990. El descenso en la fecundidad podría tener relación con la disminución de la población indígena y el cambio en el grado de marginación. Por otra parte, la elevada fecundidad de 1983 podría ser reflejo de la baja escolaridad de las madres en ese año: 26% no tenían escolaridad alguna. En 1990 el descenso en la fecundidad podría atribuirse, en parte, a una mejoría en la escolaridad: el 17% de las mujeres en ese año declaró no tener educación formal y otro 17% haber completado la primaria. De nuevo se observa una mejor declaración de los dos rubros intermedios de la primaria. En 1990 casi el 90% de las madres declaró estar casada y sólo el 6.4 vivir en unión libre. En 1983 el porcentaje de madres que trabajaba por cuenta propia en la vía pública era elevado (86%).

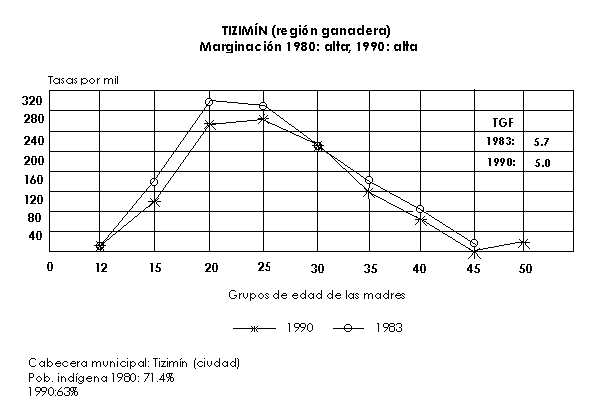

El municipio de Tizimín muestra en ambos recuentos censales un grado de marginación alto a pesar de que su cabecera municipal es una localidad con categoría de ciudad. Su porcentaje de población indígena era elevado en 1980 (71%) y disminuye casi en nueve puntos porcentuales en 1990. Su elevada marginación se refleja en los niveles altos de fecundidad de los dos años analizados y en la escolaridad de las madres: en 1983 el 35% declaró no tener escolaridad y el 57% haber completado la primaria. Al igual que en el resto de los municipios seleccionados se observa en 1990 una mejor declaración de los demás rubros de esta variable con el de primaria iniciada mostrando el mayor porcentaje, seguido por el de sin escolaridad con 23%. El 90% de las madres declaró en 1983 trabajar por cuenta propia en la vía pública y sólo el 5% en cooperativas. El estado civil declarado en 1990 se concentra en el rubro de casada, seguido por el de unión libre.

Región henequenera

El municipio de Timucuy muestra en ambos censos un grado de marginación muy alto; en 1983 la fecundidad es muy elevada (más de siete hijos por mujer) con una estructura temprana (20-24 años) pero dilatada hasta los 39 años de edad. En 1990, aunque el nivel de marginación sigue siendo muy alto, el de la fecundidad ha disminuido en dos hijos y la estructura es dilatada, abarcando desde los 20 hasta los 34 años de edad. Su porcentaje de población indígena es también muy elevado en ambos recuentos censales (95% en 1980 y 99% en 1990), y la escolaridad de las madres es muy baja. En 1983 el 46% de ellas declaró no tener ningún grado de escolaridad, el 37% completó la primaria y se observa un elevado porcentaje en el rubro de escolaridad no especificada. En 1990 la escolaridad sigue siendo muy precaria: el 63% no tenía educación formal y el 32% sólo cursó los tres primeros años de la primaria. En 1983 el 53% de las madres declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública y se observa un elevado porcentaje de mujeres que no especificó esta variable. En cuanto al tipo de unión declarado en 1990 el rubro con mayor porcentaje es, al igual que en los demás municipios seleccionados, el de casada (92%).

En el caso del municipio de Ucú (con marginación alta en ambos censos), la fecundidad aumenta en el periodo, pasando de 4.5 hijos en 1983 a cinco hijos por mujer en 1990. La estructura en el primer año es bimodal concentrándose claramente en los grupos de edad 20-24 y 35-39 años. En 1990 la forma de la curva es de nuevo bimodal (grupos 20-24 y 30-34) aunque menos acentuada y con un claro repunte en el grupo de mujeres de 45 a 49 años de edad. Este municipio tiene muy poca población (no más de 2 500 habitantes en promedio en el periodo considerado), de la cual casi el 70% era maya según el censo de 1980, valor que disminuye a 52% en el de 1990. La elevada marginación se refleja en la baja escolaridad de las madres: en 1983 el 32% no tenía escolaridad. Este rubro mejora en 1990 disminuyendo a 8.5%, aunque se captan elevados porcentajes en las categorías de primaria iniciada y primaria incompleta, lo que provoca que descienda el porcentaje de mujeres con primaria completa (de 63% en 1983 a 22% en 1990). En el tipo de unión declarado, de nuevo el rubro con mayor porcentaje es el de casada, seguido por el de unión libre (casi 20%) y el de soltera (4%). En 1983 el 65% de las madres declaró trabajar en cooperativas y un 32% en la vía pública.

El municipio de Hunucmá (con grado de marginación alto en 1980 y medio en 1990) tiene en 1983 un nivel alto de fecundidad (5.6 hijos por mujer) y una estructura prácticamente dilatada, concentrándose en las edades 20-34 años. Para 1990 la TGF ha disminuido en 1.5 hijos, quedando en el nivel de fecundidad medio y la estructura es también dilatada pero se acorta hasta el grupo 25-29 años. La escolaridad de las madres es baja, ya que en ambos años el porcentaje de madres que no asistió a la escuela es alto (41.4% en 1983 y 31% en 1990). De igual forma muchas madres no completaron su primaria, aunque es notable el porcentaje que en 1990 declaró haber cursado la secundaria (15%). El 89% de ellas estaban casadas y un 9% eran solteras. De nuevo la categoría de posición en el trabajo con el valor más alto en 1983 fue la de trabajador por cuenta propia en la vía pública, seguido por un 32% de jornaleras y un 15% de categoría no especificada.

Chocholá presenta en la década un avance en su grado de marginación, pasando del nivel alto en 1980 al bajo en 1990. Aparentemente su porcentaje de población indígena disminuye al mejorar su marginación -pasando de un 74% en 1980 a un 58% en 1990-, aunque su tasa global es casi igual en los dos años seleccionados: 4.4 en 1983 y 4.2 en 1990. La estructura en el primero es temprana (20-24 años) con un repunte en el grupo de las mujeres de 35 a 39 años de edad. En 1990 la estructura es casi idéntica salvo una mayor disminución en el grupo 30-34 años. En 1983 las categorías de escolaridad que concentran a la mayoría de las madres son las de primaria completa (62%), sin escolaridad (24%) y secundaria (13%). En 1990 sucede lo mismo que en el resto de los municipios: mejora la declaración de la escolaridad captándose porcentajes significativos en las categorías intermedias de la educación primaria. En 1990 el tipo de unión con mayor porcentaje fue el de casada seguido por el de soltera. En 1983 casi la totalidad de las madres declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública.

Región citrícola

El municipio de Tahdziú tiene escasa población (entre 2 mil y 2 500 habitantes) y toda es de origen maya (99.7% según el censo de 1980 y 97% en el de 1990). Su grado de marginación es el mismo en ambos censos (muy alto), lo cual se refleja en un nivel de fecundidad sumamente elevado: 8.4 hijos por mujer en 1983 y 7.6 en 1990. En 1983 la estructura es bimodal, concentrándose claramente en los grupos de edad 20-24 y 30-34 años. Sin embargo, en 1990 la curva adquiere la forma de una normal con cúspide tardía (grupo 25-29 años). En 1983 la categoría de escolaridad no especificada tiene un elevado porcentaje (28%), al igual que la de primaria completa (42%) y la de secundaria (16%), mientras que las madres sin escolaridad representan el 13%. En 1990 esta última categoría aumenta en 42 puntos quedando en 56% y le sigue la de primaria iniciada con 34%. Esto refleja la elevada marginación que prevalece en este municipio y habla también de un alto nivel de deserción escolar y un elevado número de madres que trabajan sin remuneración (80% en 1983).

Tixmehuác es un municipio con escasa población en ambos censos, toda de origen maya. Su grado de marginación es muy alto en 1980 y se refleja en una fecundidad también muy elevada en 1983: casi siete hijos por mujer. En ese año la estructura es temprana (20-24 años) con un repunte dilatado en las mujeres de 35 a 44 años. Para 1990 la marginación pasa a la categoría de alta y la fecundidad desciende a casi cinco hijos por mujer, con una disminución de dos hijos en el periodo. La estructura es bimodal concentrándose en los grupos 25-29 y 35-39 años. Éste es también un municipio con escasa escolaridad de las madres (40% declaró en 1983 no haber asistido a la escuela frente a un 36% en 1990) y con una elevada deserción en la primaria (18% en los tres primeros años y 31% en el cuarto y quinto). En 1983 el porcentaje de madres que no especificó su posición en el trabajo fue muy alto: 89%. Como se ha observado en otros municipios, el tipo de unión más declarado es el de casada.

El municipio de Tekax tiene más habitantes que los de Tixmehuác y Tahdziú (23 mil en 1980 y 29 mil en 1990) y la población indígena en esos años representaba el 85% y 81%. En 1980 su grado de marginación es alto y se refleja en una fecundidad alta en 1983 (5.5 hijos por mujer), la cual se concentra en el grupo 25-29 años mostrando un ligero repunte en el de 35-39. En 1990 la marginación es de grado medio pero la fecundidad sigue siendo elevada (4.6 hijos) y la estructura cambia a temprana. La escolaridad parece mejorar al disminuir el grado de marginación, ya que de un 4l% de madres sin escolaridad en 1983 pasa a 9% en 1990. Sin embargo, hay un elevado porcentaje de madres que sólo iniciaron la primaria (32%) con valores significativos en las categorías de primaria completa y secundaria (ambas con 13%.). En 1983 un 69% de las madres declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública. De nuevo la categoría de unión con mayor porcentaje en 1990 es la de casada.

El municipio de Ticul tiene alrededor de 25 mil habitantes en el periodo intercensal, de los cuales los de origen maya representaban en 1980 el 82% y en 1990 el 72%. El grado de marginación en 1980 era medio y pasa a bajo en 1990. En 1983 este municipio tenía una TGF alta (5.5 hijos por mujer) y una estructura claramente tardía. En 1990 la TGF disminuye en casi un hijo pero sigue elevada (4.7) y la estructura no se modifica. La escolaridad de las madres mejora ligeramente en los dos años analizados, en especial el rubro sin escolaridad, que disminuye de 25 a 18%. Igual que en los otros casos la deserción en primaria es alta, y en 1990 hay un porcentaje importante de madres con secundaria. En 1983 el porcentaje de madres que declaró trabajar en la vía pública es muy elevado (94%), y el resto dijo trabajar como jornalera. El porcentaje de madres casadas en 1983 es alto (81%) y el resto lo representan las madres solteras.

Región maicera

El municipio de Chemax tenía en 1980 un 92% de población indígena, que aumenta a 95% en 1990. El elevado grado de marginación que mostraba en el primero de estos años se refleja en la TGF de 1983: más de seis hijos por mujer, con elevadas tasas específicas en las mujeres adolescentes y adultas jóvenes (12 a 24 años). En 1990 el grado de marginación mejora ligeramente pasando a la categoría de “alto” pero la fecundidad aumenta en vez de disminuir, con una TGF de siete hijos por mujer, aunque la estructura cambia a tardía (25-29 años). Esto es un resultado probable de la baja escolaridad de las madres: en 1983 el 55% declaró no tener ningún año de educación y en 1990 el valor más alto se observa en la categoría de primaria iniciada (66%). En ese mismo año el 96.2% de las madres declaró estar casada, y en 1983 casi la totalidad de las madres de los niños registrados declaró trabajar por cuenta propia en la vía pública.

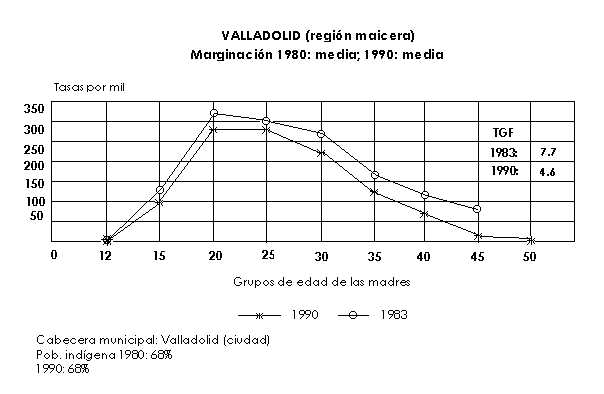

El municipio de Valladolid, cuya cabecera municipal es una de las ciudades importantes de la entidad, tenía casi 37 mil habitantes en 1980 y 43 mil en 1990, de los cuales el 68% es maya. En ambos censos presenta el mismo grado de marginación medio y muestra el segundo nivel más elevado de fecundidad en 1983 (casi ocho hijos por mujer), con una diminución significativa de dos hijos durante el periodo, quedando la TGF de 1990 en 5.6 hijos. En 1983 la estructura es temprana y en 1990 se vuelve dilatada. La escolaridad de las madres es baja, con un 30% de ellas sin escolaridad en 1983 y 19% en esta misma categoría en 1990. La deserción es muy alta en los tres primeros años de la educación básica (43%) y son muy pocas las madres que la completan (6% en 1990). En 1990 el 90% de las madres declaró estar casada y la categoría laboral que concentra a casi la totalidad de las madres en 1983 fue la de trabajador por cuenta propia en la vía pública.

Consideraciones finales

Los resultados del análisis efectuado indican una asociación clara entre los niveles de fecundidad, por un lado, y el grado de marginación y el carácter mayormente “agropecuario” de las regiones y los municipios, para cada uno de los años considerados. En términos de variables específicas, las que parecen estar más relacionadas con dichos niveles serían la escolaridad de la madre (en sentido inverso) y el porcentaje de población indígena. Empero, se requiere un análisis más detallado (multivariado) para establecer con mayor certidumbre el peso relativo de los distintos factores condicionantes captados.

En cuanto al descenso de la fecundidad entre 1983 y 1990, las disminuciones más importantes se distribuyen entre municipios de distintas regiones, principalmente la henequenera, la citrícola, la maicera, la metropolitana y la costera, por lo que no parece darse un patrón espacial bien definido. Los descensos porcentuales mayores se dan, en cambio, en aquellos municipios cuyo grado de marginación o cuya proporción de población indígena disminuyeron también en el periodo; en algunos, sin embargo, se observan descensos de la fecundidad sin cambios apreciables de ese tipo, lo cual podría estar asociado con aumentos en la escolaridad de las mujeres en las generaciones más jóvenes.

Los patrones y las asociaciones encontradas en este primer análisis muestran una apreciable consistencia, lo cual confirma la gran utilidad potencial de las estadísticas vitales a niveles más finos de desagregación espacial. Esta potencialidad ha sido escasamente aprovechada en México, tanto para fines de análisis sociodemográficos como para propósitos de aplicación en planes v programas de población. El contraste de los resultados con los de otras fuentes (censos, encuestas) sería sin duda muy interesante para ampliar el conocimiento de estos fenómenos.

Con respecto a la comprensión de los procesos de reproducción poblacional en un ámbito geográfico determinado, el anterior análisis puede ser también de especial utilidad. Para ello, se haría necesario examinar, con datos de otras fuentes y de la observación comunitaria directa, la relación de los patrones reproductivos con, al menos, los siguientes fenómenos:

– la conformación y cambios de los espacios sociogeográficos en donde viven los grupos de población;

– los procesos globales y locales de modernización económica y social;

– las condiciones de bienestar y participación social, particularmente de las mujeres, y

– la intervención institucional (de diversos sectores y organismos) en materia de desarrollo social y programas específicos de población.

Con tales elementos se podría trazar un panorama más completo e integrado de la dinámica poblacional y reproductiva, en relación con su entorno social y natural.

Anexo estadístico

a/ cálculos propios con base en los datos de los X y XI Censos Generales de Población y Vivienda.

b/ datos para 1980 tomados de CONAPO, 1991 y para 1990 de CONAPO, 1983.

Fuente: cálculos propios.

Nivel de fecundidad muy alto: más de seis hijos por mujer.

alto: entre 4.5 y 5.9 hijos

medio: entre 3.5 y 4.9 hijos

bajo: menos de 3.5 hijos

Fuente: cálculos propios.

Tasas específicas por mil mujeres. TGF: hijos por mujer.

GM: grado de marginación.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Fuente: cálculos propios.

Bibliografía

Camargo V., Lourdes, “Las estadísticas vitales de nacimientos del Estado de México en las últimas décadas”, en Revista de la Población. Órgano de difusión del Consejo de Población del Estado de México, año 2, núm. 3, México, enero-febrero de 1992, pp. 17-25.

____________, y L. Paz, “Análisis de la fecundidad en México a nivel nacional 1980-1990 y a nivel estatal 1985”, ponencia presentada en el Simposio sobre Población y Sociedad, México, El Colegio Mexiquense, septiembre 28-30 de 1992 (en prensa).

L. Paz y C. Fuentes, “Análisis y estimación de la fecundidad en México, 1960-1990”, México, Consejo Nacional, de Población-Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1992 (inédito).

____________, y M.A. García, “Principales técnicas para la estimación del grado de cobertura de la población por edad y sexo de un recuento censal”, México, Consejo Nacional de Población-Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1992 (inédito).

____________, y M.I. Monterrubio, “Evaluación de las estadísticas vitales”, documento presentado en el Taller de información y análisis del estado de las estadísticas vitales en México, organizado por la Sociedad Mexicana de Demografía, México, diciembre de 1991 (mimeo.).

____________, y A. Sandoval, “Antropología física y demografía”, en Cuicuilco, núm. 26, México, ENAH-INAH-CONACULTA, abril-junio de 1991, pp. 7-18.

Camisa, Zulma, Las medidas tradicionales de la fecundidad, Serie BS, núm. 1, Costa Rica, CELADE, 1970.

CONAPO, Comportamiento reproductivo y marginación en áreas rurales y urbanas de México, México, 1990, vols. I y II (mimeo.).

____________, Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México, México, 1991, ts. I y II.

____________, y Comisión Nacional del Agua, Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990, México, 1993.

Figueroa, Beatriz, “El delicado terna de las estimaciones actuales”, en Demos. Carta demográfica sobre México, núm. 5, México, UNAM, 1992.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1980-1990, México.

____________, División municipal de las entidades federativas, XI Censo General de Población y Vivienda (1990), México, 1992.

Welti, Carlos y A. Grajales, Cambios recientes en la fecundidad en México. Tendencias recientes y evaluación programática, México, CONAPO-Population Council, 1989 (mimeo).

Citas

* Ponencia presentada en la sesión 360: Una antropología demográfica para el estudio del cambio en las poblaciones humanas (II) del XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Las dimensiones culturales y biológicas del cambio global, celebrado en la ciudad de México del 29 de julio al 4 de agosto de 1993.

Los autores agradecen la colaboración de Carlos V. Morlán Sobrino en el procesamiento de la información.

- En este trabajo sólo se muestran las categorías para el grado de marginación, no los valores de los índices a partir de los cuales se desprende dicha categorización. En el caso de 1980 el índice de marginación se calculó con base en los siguientes indicadores socioeconómicos derivados de la información censal (expresados en porcentaje): población económicamente activa (PEA) que no percibe ingresos o gana hasta una vez el salario mínimo; PEA en el sector agropecuario; población que vive en localidades de menos de 5 mil habitantes; población analfabeta mayor de 15 años; población de 15 años y más sin primaria completa; viviendas sin agua entubada, sin energía eléctrica, sin drenaje y con uno y dos cuartos. Asimismo, se estimó la paridez de las mujeres de 25 a 29 años de edad y la tasa neta de migración. En el caso de 1990 el índice de marginaciones un indicador-resumen calculado con base en las siguientes características socioeconómicas derivadas del censo de ese año (expresadas en porcentaje): población analfabeta; población sin primaria completa; ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica, sin agua entubada; ocupantes en viviendas con hacinamiento, con piso de tierra; población en localidades con menos de 5 mil habitantes, y población ocupada con ingreso menor a dos salarios mínimos. Como puede observarse, las variables utilizadas para la construcción de los índices de marginación de 1980 y 1990 no son totalmente comparables, pues en el de 1980 se estimaron once indicadores y en el de 1990 se redujeron a nueve. Asimismo, los índices de 1980 se agrupan en cuatro categorías (muy alta, alta, media y baja), y en el de 1990 se añade la de muy baja marginación. Para la construcción de los índices y su categorización véase CONAO, 1990 y 1993. [

]

] - Para la regionalización de los municipios del estado de Yucatán según su principal actividad agropecuaria, industrial, comercial o de servicios, véase CONAPO, 1991. [

]

] - En 1990 el 2% de los municipios se ubica en la categoría de muy alta marginación, 64% en la de alta, 23% en la de media, 10.3% en la de baja y sólo un municipio -el de Mérida donde se encuentra la ciudad capital del estado en la categoría de muy bajá marginación (véase CONAPO, 1990 y 1993). [

]

] - En México existen distintos tipos de fuentes de información que proporcionan los datos necesarios para el estudio de los fenómenos demográficos. Una de ellas es el sistema de recolección continua de estadísticas vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios), que está a cargo del Registro Nacional de Población. Una segunda fuente son los censos generales de población y vivienda cuyo levantamiento está a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Una tercera fuente la constituyen las encuestas sociodemográficas y de salud, que además de captar información sobre la vivienda y sus habitantes generalmente obtienen datos sobre la historia de vida-incluida la de embarazos- de las mujeres en edad fértil entrevistadas. En la presente investigación se utilizan las dos primeras. [

]

] - La tasa global de fecundidad es una medida-resumen de la fecundidad que se deriva de las tasas específicas. Se interpreta como el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que cumplirá con las dos condiciones siguientes: a) que durante el periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio, y b) que no estuvieran expuestas a riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. De lo anterior se desprende que el índice indicado constituye un a medida teórica del nivel de la fecundidad en ausencia de mortalidad (véase Camisa Z., 1970). [

]

] - Cada tasa específica es el cociente entre los nacimientos de madres de una determinada edad x (o grupo de edad x, x + 5), y las mujeres de esa misma edad o grupo de edad. El resultado puede expresarse por mujer o por mil mujeres, según convenga su uso. A partir de su estructura es posible conocer el comportamiento de la fecundidad por edad midiendo la importancia del aporte de cada grupo de mujeres a la fecundidad total. El conocimiento de esta característica es de gran importancia puesto que parece estar relacionada con el nivel de fecundidad de la población correspondiente (véase Camisa Z., op. cit.). [

]

] - Para las tasas de 1983 la población media se obtuvo por interpelación geométrica. [

]

] - Se tienen evaluaciones anuales de la calidad de las estadísticas vitales de Yucatán para la última década, las cuales indican que en esta entidad, en promedio, más del 85% de los nacimientos se registran en el año de ocurrencia, y alrededor de 97% de los nacimientos registrados cada año corresponden a niños menores de un año de edad (véase Camargo y Paz, 1992). En el nivel municipal, en el presente trabajo los autores encontraron que en 1983 el registro en el año de ocurrencia fluctuó entre un 72% y un 96.4%. En el nivel nacional éste fue del 58% en 1983 y en el resto de la década fue en promedio del 60%. [

]

] - Los efectos directos de la escolaridad sobre la fecundidad podrían conceptualizarse como el entorno, el currículum y el contenido de la educación recibida, los cuales exponen a la mujer a valores heterogéneos, promueven procesos de razonamiento lógico e independiente y le inculcan actitudes modernas conducentes a un control de su fecundidad. Los efectos indirectos actúan sobre un gran número de variables sociales, económicas y demográficas (o variables intervinientes), que a su vez influyen sobre la fecundidad. Entre éstas se tienen, por ejemplo, la participación de la mujer en la actividad económica. El contar con cierto nivel de escolaridad amplía las posibilidades de que la mujer encuentre una actividad remunerada fuera del hogar, lo cual generalmente es incompatible con su rol tradicional de madre y ama de casa. Además, esta posibilidad de insertarse en la fuerza de trabajo y obtener un salario, aumentan su autosuficiencia, su autoestima, y probablemente también influyen en postergar su edad al matrimonio y al nacimiento del primer hijo, así como en la decisión de regular su fecundidad. El valor de los hijos (o costos y beneficios de una familia grande versus una pequeña). Un mayor grado de escolaridad de la mujer reduce los beneficios económicos percibidos con respecto a los hijos, pues mientras más alto sea el nivel de escolaridad de las mujeres mayores serán las aspiraciones de educación para sus hijos, y tenderá a racionalizar el tamaño de su familia más en términos de calidad que de cantidad. Además, mientras los hijos asistan a la escuela será difícil que contribuyan con algún tipo de ingreso o de labores a la economía y mantenimiento de la unidad doméstica, lo cual hará que una familia grande resulte más costosa. La edad al matrimonio (o a la primera unión) y al nacimiento del primer hijo. En general se argumenta que un mayor grado de escolaridad retrasará dichas edades, disminuyendo el número de años de fecundidad marital y la descendencia final de la mujer. Mortalidad infantil y de la niñez. Si la mujer y el marido tienen un cierto nivel de educación, tenderán a proporcionar mayores cuidados a los hijos en términos de alimentación, vestido, atención médica preventiva y curativa, higiene en la persona y en la vivienda, etcétera, lo cual se reflejará en una disminución en ambas mortalidades. Conocimiento y práctica anticonceptiva, factores que están íntimamente relacionados con el grado de escolaridad de la pareja, pues ésta facilita la comunicación entre los cónyuges, especialmente en lo que se refiere al uso de anticonceptivos, el espaciamiento de los hijos y el tamaño de familia deseado. Además, una mayor escolaridad de la mujer le facilita el acceso a y la comprensión de la información sobre métodos anticonceptivos modernos y planificación familiar. En tercer lugar se tienen los efectos de interacción conjunta de la escolaridad con factores contextuales (o variables exógenas), que a su vez condicionan los efectos de la educación de la mujer sobre la fecundidad. El grado de escolaridad de la mujer interactúa, por ejemplo, con el tipo de la localidad de residencia (rural o urbano). En este sentido, un entorno urbano generalmente concentra numerosos factores socioeconómicos que influyen sobre la fecundidad tanto en el nivel de la comunidad como de la unidad doméstica. En el nivel de la comunidad, la urbanización influye a través de la presencia de servicios médicos y, por tanto, de planificación familiar; presencia de centros educativos; demanda de mano de obra femenina, masculina e infantil; costos de vivienda y alimentación; entorno sociocultural menos tradicional o, si se quiere, más moderno. En el nivel de unidad doméstica, la urbanización influye a través del ingreso que se lleva al hogar; de la participación económica de la mujer y de su salario; de la participación económica de los hijos; de los medios de comunicación masiva; del acceso a métodos anticonceptivos; de la asistencia de los hijos a la escuela; de la sobrevivencia de los hijos, y de los costos y beneficios que implica el tenerlos. Es obvio que estos efectos de la urbanización sobre la fecundidad son menores o nulos en el caso de un entorno rural. [

]

] - El problema observado en 1983 relativo a la declaración de los datos complementarios de la madre en el acta de nacimiento de los hijos registrados, específicamente en los que se analizan en el presente trabajo (escolaridad, posición en el trabajo y tipo de unión), podría deberse, en la primera de las variables, a problemas en el momento de la anotación de la información -que el funcionario del registro civil omitiera la pregunta de las categorías primaria iniciada y primaria incompleta-, o en la comprensión de éstas por parte de las declarantes -que se les leyeran muy rápido y eligieran, por facilidad de comprensión, el rubro de primaria completa, lo cual abultaría los nacimientos de este último. También podría deberse a que ése fue el segundo año en que se incluía la captación de estos datos en las actas de nacimiento, y los oficiales del registro civil probablemente olvidaban anotarlos o lo hacían de manera deficiente. Sin embargo, en 1990 se aprecia una mejoría sustancial en la captación de esta información relativa a la escolaridad de las madres. En el caso de la variable posición en el trabajo, para la cual sólo se contó con datos para el año de 1983, probablemente también existieron los mismos problemas de mala captación del dato o de mala comprensión o declaración del mismo por parte de los padres del registrado, ya que se observa en todos los municipios seleccionados una fuerte tendencia en las madres a declararse en la categoría de trabajador por cuenta propia en la vía pública o a no especificar su actividad. La tercera variable tomada de esta fuente de información -el tipo de unión declarado por la madre- sólo pudo analizarse para el año de 1990 y, al parecer, no presenta problemas en su captación. [

]

]