EDUARDO FLORES CLAIR*

Resumen

La historia de las máquinas de vapor tiene gran importancia en la industrialización del país, tecnología que fue la más utilizada para impulsar la actividad más dinámica de la economía: la explotación de metales preciosos. En este trabajo analizo las iniciativas para adquirir y poner en funcionamiento dichos artefactos, con el objetivo principal de desaguar las minas, las cuales debido a las acciones bélicas de la guerra de independencia se encontraban inundadas. A través de esta nueva tecnología se intentó revertir los efectos negativos de la conflagración y atraer el capital suficiente, a efecto de rescatar el proceso productivo que generaba riqueza, empleos, comercio y rentas para el nuevo Estado.

Palabras clave: desagüe de minas, arquitectura hidráulica, máquina de vapor, malacates, amalgamación.

Abstract

The history of the steam machines is very important to understand industrialization in our country. This technology was used to propel the utmost important industry. Mining exploitation was the most dynamic economic activity. In this essay, I analyse the initiatives to obtain and to put to work those machines with the main purpose of draining the mines. Because of warlike actions during the war of independence, they were flooded. The use of this technological innovation intended to reverse the war’s negative effects and to lure enough capital to rescue the productive process that produced richness, employment, commerce and incomes to the new Estate.

Keywords: mine drainage, hydraulic architecture, steam machine, winch, amalgamation.

Los miserables restos de infelices extraviados,

huyen despavoridos de las victoriosas armas del Rey,

disputando con las fieras las grutas más escondidas

de los montes para su albergue

Victor Hugo

Los miserables

Este trabajo aborda los problemas relacionados con el desagüe de las minas novohispanas y el interés constante por industrializar esta operación de la minería. Nos interesa destacar el hecho de que el rey de España, Fernando VII, como parte de su política de fomento y de pacificación en los territorios americanos, pretendió instalar máquinas de vapor con el fin de atenuar los graves problemas que había acarreado el levantamiento de la guerra de Independencia. 1 Para cumplir con este objetivo y para tener en cuenta el contexto, a grandes líneas se hará una presentación de las iniciativas del cambio tecnológico y se abordarán de manera breve algunos de sus resultados. Se analizará con detalle el debate en torno a la instalación de máquinas de vapor, teniendo en cuenta el interés de los protagonistas y las posibilidades de generar una transformación en la industria de los metales preciosos. Esperamos hacer algunas precisiones sobre la introducción de las máquinas de vapor en México y superar los lugares comunes que hasta hoy se repiten con frecuencia en distintas fuentes impresas.

A lo largo de la época colonial, el desagüe de las minas era un asunto de Estado; el rey era propietario de las riquezas del subsuelo y cedía a sus vasallos la concesión para la explotación de las minas.2 Los mineros debían mantenerlas “limpias y desaguadas” y trabajarlas, cuando menos cuatro meses del año, o en caso contrario, perdían el privilegio. Era un hecho indiscutible que de su rendimiento dependían los niveles de recaudación de las rentas reales; por ello había que cuidarlas y protegerlas. Los alcaldes mayores eran los encargados de realizar inspecciones periódicas con el fin de resguardar la propiedad real y acrecentar los intereses del rey. Las aguas de las minas eran uno de los problemas graves a que se enfrentaban los empresarios, considerándolas algunos como una época de “borrasca”. De hecho, algunas producían más agua que metales. Las fuentes por las que emanaba una enorme cantidad de líquido eran los ríos subterráneos, las lluvias y, en ciertas regiones norteñas, el deshielo. En la medida que se controlaban las aguas se abría la posibilidad de continuar avanzando en la explotación de la veta; existía la regla general de que a mayor profundidad aumentaba el volumen de líquido, mientras que en el imaginario de los mineros existía la idea de que entre más hondo se llegaba, más ricos serían las minerales. El agua, en el exterior, era un recurso imprescindible para el beneficio de los metales; se requería de un gran volumen para lavar los metales. Por esta razón, los mineros desembolsaban fuertes sumas para extraerla y después la aprovechaban por ser uno de los insumos vitales del beneficio de los metales.3

Además de los problemas técnicos, el desagüe de las minas estaba relacionado con la capacidad de inversión de cada uno de los mineros. En general, dicha operación era muy costosa y la gran mayoría no contaba con recursos suficientes como para mantenerlas desaguadas. Ésta era la causa de que fueran abandonadas con frecuencia. Para asegurar la rentabilidad, los inversionistas intentaron acaparar el mayor número de minas colindantes, para no verse inundados por sus vecinos o favorecerlos con la extracción de las aguas. En tiros, pozos, contraminas, socavones y obras de arquitectura hidráulica, tanto al interior de las minas como en el exterior, se gastaban cuantiosas fortunas y la relación costo-beneficio no siempre consiguió buenos resultados económicos.4

El desarrollo de la ciencia, la invención de artefactos, la capacidad de inversión y las políticas de fomento integraron un complejo sistema que hizo posible que el desagüe fuera eficiente en las minas novohispanas. La concurrencia de estos factores permitió la extracción de metales preciosos, con el objetivo de multiplicar sus beneficios e imprimir una dinámica de crecimiento al resto de los sectores productivos que constituían la economía novohispana.

La destreza novohispana

Existe un gran número de testimonios sobre la manera en que los mineros y operarios resolvieron los problemas técnicos a los que se enfrentaban de manera cotidiana. En líneas generales, el beneficio de los minerales, la fundición, la molienda y el desagüe de las minas fueron las mayores preocupaciones de los sectores involucrados en la minería.5 Una vez descubierto el beneficio de patio por amalgamación en frío, a mediados del siglo XVI,6 se abrió un proceso para perfeccionar su uso y reducir la proporción de azogue que se perdía con dicho método. Con el afán de mejorar, de disminuir los costos, de acotar el tiempo empleado (30 o 40 días) y de obtener las pastas de los metales preciosos con más alta calidad posible, los mineros experimentaron diversos métodos de perfeccionamiento. Sólo por dar una idea sobre este tipo de experimentos, nos referimos al caso de Timoteo Paniagua, quien, en 1795, decía que había inventado un sistema de amalgamación en “piletas formadas a la manera de una canoa”. A diferencia de los inmensos patios, Paniagua, desde su hacienda de beneficio en Guadalajara, proponía que el método se llevara a cabo en un espacio reducido y pretendía evitar el desperdicio de azogue. Asimismo, la construcción de un patio en forma de un cajón de madera, de 20 metros de largo y 10 de ancho, se acondicionó para que por medio de dos ruedas dentadas mezclaran los metales y obtuvieran excelentes resultados.7

En este mismo sentido, una de las operaciones que se buscó perfeccionar fue la molienda de metales, ya fuera a través de una máquina movida por fuerza hidráulica para conseguir la pulverización de los minerales o mediante el uso de motores de sangre, es decir, mulas o caballos. Asimismo, cada vez se emplearon materiales más resistentes y de mayor peso para construir los mazos y almadanetas, pero muchos de estos materiales que provenían de las minas europeas tenían un precio alto y eran de difícil acceso. La pulverización producía partículas pequeñas que se mezclaban y se descomponían de una manera más simple, para desechar las impurezas y liberar a los minerales ricos. Uno de los avances técnicos que estuvo vinculado a esta operación fue el repasar los metales en los patios. Desde épocas muy tempranas, los mineros utilizaron a peones que caminaban sobre el lodo, los pies ayudaban a revolver, iban y venían de un lado a otro, con el fin de mezclar y sacar los valores de los metales, operación que a nuestros ojos parece inhumana. Otros innovadores pensaron que además de perversa, resultaba muy costosa y debía sustituirse por el trabajo de los animales, que arrastraban distintos “artificios” para conseguir una mejor fusión de todos los ingredientes que se utilizaban en el patio de beneficio.8

Por lo que respecta a la refinación de los metales, los mineros buscaron la manera de romper la dependencia con el método de patio, debido a que estaban a expensas de un ingrediente caro; el azogue se importaba de las minas de Almaden, en España. El abasto de dicho insumo por largos periodos se hizo muy irregular y la escasez obligó a las autoridades virreinales a traerlo de Huancavelica, Perú, y de Alemania. Las principales innovaciones que se registran en esta operación fueron en la fabricación de hornos, con la combinación de materiales resistentes y el uso de fuelles poderosos, que eran movidos por bestias o por ruedas hidráulicas. Pero quizá uno de los mayores adelantos fue el que se logró cuando se empezó a utilizar tequesquite, como fundente.9

En 1786, el abogado, Joseph Garcés, trabajando en las haciendas de beneficio de Zacatecas, descubrió que el tequesquite era un poderoso fundente, de mayor efectividad en comparación de las grasas usadas hasta entonces. Años después, en 1798, logró que el rey le otorgara el privilegio del método de fundición con tequesquite.10 La nueva técnica consistía en incorporar dicha sustancia a los minerales destinados a la fundición, es decir, los más ricos o de mayor ley. En un ensaye de 150 kilos,11 la fórmula era la siguiente: 30% de metales, 30% de tequesquite y 30% de “greta”. A dicha mezcla se le incorporaba plomo granulado (7%) y resinas o grasas (3%). En los términos de Garcés, el tequesquite tenía los mismos componentes que la sosa, es decir, del carbonato sódico (Na2CO3).12 Este fundente, aunque parezca extraño, alcanzó a las distantes minas de Chihuahua, cruzó la extenuante sierra para llegar a Durango y avanzó sobre los centros mineros de Sinaloa. Cabe decir que esta propagación fue espontánea y se desconocen hasta hoy los medios que la hicieron posible, aunque podemos suponer que la principal vía de transmisión fueron los propios trabajadores que transitaban por esta vasta región. El aprovechamiento del tequesquite en la fundición de los metales, en términos teóricos y prácticos, resultó un éxito. Sin embargo, a los mineros les pareció “odioso” el pago por utilizar el invento, consideraban que era un gravamen injusto y se negaron a compartir sus ganancias. Por largos años, Garcés luchó contra diversas dificultades para hacer efectivo su privilegio (patente); sólo unos cuantos estuvieron dispuestos a abonar pequeñas cantidades, muy por debajo de las fijadas, para compensar su trabajo e intelecto.13

Como hemos mencionado, el área prioritaria que obstaculizó la explotación minera fue el desagüe. Al realizar la explotación de las minas y seguir el curso de las vetas, a muy poca profundidad localizaban mantos acuíferos que se convertían en una barrera para continuar avanzando. En la vasta geografía de los reales mineros novohispanos, dicho problema afectaba de manera diferenciada; casi siempre las minas del norte tuvieron ausencia de agua, mientras que las del centro del virreinato las emanaciones del líquido eran incontrolables. En el último tercio del siglo XVIII, las principales minas rebasaban las 300 varas (250 metros) de profundidad e incluso algunas de ellas podían llegar a las 600 varas (500 metros).14

Los medios más tradicionales para sacar el agua de las minas eran los tiros y los pozos. Estas construcciones se labraban, casi siempre, de manera vertical sobre la veta; con el paso del tiempo, la mina se hacía más profunda y ambas construcciones perdían su efectividad. En este caso se buscaba extraer el líquido por medio de ciertos “artificios” o mecanismos, de los cuales principalmente se utilizaron los llamados “malacates”.15 Pero cuando las aguas eran tan abundantes y la calidad de los metales justificaba seguir avanzando en la explotación, se construían obras muertas de mayor envergadura, como los “socavones”, que en realidad eran el drenaje de las montañas.16 Se labraba un túnel a lo largo del monte de manera perpendicular, para que el agua corriera de manera natural (por gravedad) hacia el exterior de la mina. Los socavones tenían la ventaja de constituir un desagüe muy efectivo y eran obras que les facilitaba el transporte de minerales, herramientas e insumos productivos; algunos de ellos eran de proporciones amplias y permitían el tránsito de carros o bestias para el acarreo.

Pero dichas obras requerían cuantiosas inversiones, se trabajaba sobre piedra estéril por varios kilómetros e, incluso, muchos de los trabajadores naboríos se negaban a laborar porque no obtenían minerales a “partido” o porque eran forzados.17 En los reales mineros existían prestigiados socavones que acrecentaron las fortunas de los mineros, como el de la Vizcaína, en Pachuca, donde Alejandro Bustillo y Pedro Romero de Terreros, futuro conde Regla, tuvieron la visión de construir esa magna obra y obtener buenos resultados.18 Por el contrario, existen un sinnúmero de historias en las que los inversionistas vieron frustradas sus esperanzas y jamás lograron su cometido, ya sea por haber errado la dirección de los socavones o porque los metales resultaron incosteables y la inversión nunca fue compensada.19

Sin duda, los instrumentos que más se utilizaron para la extracción de agua fueron los malacates. Francisco Xavier Gamboa escribió que el malacate era una “máquina movida por mulas, o caballos. Se compone de rueda, linternilla, y eje, que sirve para enredar las sogas, y que suban, y bajen las mantas de metal o botas de agua por los tiros”. Más adelante agrega que las mantas eran costales de pita o mecate para cargar el mineral y las botas eran una piel entera de buey, para sacar el agua de los tiros.20 A través de estas “sencillas” máquinas, los operarios tenían la posibilidad de continuar avanzando en la extracción de los ricos minerales.

Hacia 1784, en la Gazeta de México se publicó una importante polémica entre Joseph Antonio de Alzate y Ramírez y Joaquín Velázquez de León en torno a los malacates. De manera breve, Alzate escribió algunas observaciones sobre la manera de mejorar los que se utilizaban en las minas novohispanas. Entre sus “defectos” se refiere a la forma que tenían las máquinas; se dice que en algunos lugares contaban con seis, ocho y hasta 16 lados, pero resultaba preferible que fueran cilíndricos, para que el movimiento fuera uniforme, se disminuyera la resistencia, se aumentara la potencia y los caballos no perdieran fuerza. Las poleas debían ser más grandes para conservar la fuerza de los animales y evitar el desgaste prematuro de las sogas. Las máquinas se colocaban muy lejos del tiro general de las minas, con lo cual los caballos perdían potencia. Asimismo, criticó que se consumía una gran cantidad de cueros y propuso que las botas podían ser elaboradas de “suelas” curtidas, o incluso, podían cambiarse por pipas (barriles) de madera. Las sogas de lechuguilla eran muy gruesas para las cargas que extraían y su volumen resultaba un peso extra para el malacate, y para darles mayor durabilidad se debían de embadurnar con betún, chicle blanco o grasa. Agregó que era indispensable construir piletas en el interior de las minas, para recolectar el agua, pues los trabajadores encargados de llenar las botas permanecían inundados hasta la cintura y al subir el agua se derramaba y era como estar en un ininterrumpido aguacero.21

Meses después, en julio de 1784, apareció una carta, en el suplemento de la Gazeta de México, firmada por un minero y con las iniciales F.R.R, en la cual invitaba a Joaquín Velázquez de León a rebatirle a Alzate; adelantaba que él no compartía sus observaciones y lo atacaba diciendo era un sujeto que “muy pocas veces ha visto un malacate”. Le parecía que la idea más improcedente era cambiar los cubos de cuero por barriles, y escribió que “yo querría ver bailar ocho toneles a un tiempo en un tiro de 3 varas por lado, y subiendo a razón de 100 varas por minuto”.22

Joaquín Velázquez de León, en su carácter de director del Tribunal de Minería, contestó que querían promover una pelea contra el bachiller Joseph Alzate, pero que eso no era posible, pero su responsabilidad era responder a algunas inquietudes sobre los “artificios” de desagüe. Aclaró que el malacate era una máquina barata; la construcción de un malacate redondo subiría su precio tres veces más y los carpinteros se verían en serias dificultades para construirlo a la perfección. Realizó una revisión de los principios de la física, entre otros, la resistencia de los materiales, estudió el movimiento, la potencia de la máquina e, incluso, enfrentó a los autores y teorías que se pregonaban en la época. Y revisó las polémicas observaciones y emitió un punto de vista distinto.23

Días después, Alzate insistiría en que tenía la razón y que sus teorías estaban mejor fundadas; aunque no tomó en cuenta la habilidad y maestría de los artesanos novohispanos. La polémica subió de tono y llegó a ciertos insultos, como el de acusarse de encontrar “fantasmas” o de mantener sólo “ilusiones”, y ataques más fuertes, como: “¡que anteojo tan exquisito posee el sr. Velázquez, pues desde su gabinete registra y sabe cuanto se ejecute en las minas”.24 Lo que había comenzado como un intercambio de ideas y teorías de las ciencias sobre los malacates, al parecer puso fin a la amistad de estos destacados hombres de letras.25 Y desconocemos cuáles y cuántos fueron los mineros que retomaron las indicaciones de uno u otro.

A lo largo de la disputa, también se intercambiaron puntos de vista sobre las bombas de vapor. Alzate26 rechazaba la idea de que sólo fueran útiles para unas cuantas minas; de hecho pensaba que: “diga lo que quiera el Sr. Director, lo cierto es que la máquina de fuego cada día se propaga más y más, y si alguna máquina aerostática no ha conducido novedades contrarias, las más recientes y clásicas obras hablan de ellas con elogio”.27 Lo que llama la atención es que ninguno de los dos haya hecho alusión sobre la experiencia de Isidro Rodríguez de la Madrid, quien desde 1726 había intentado adquirir una máquina de vapor construida sobre los principios de Newcomen. La historia de esta trascendental iniciativa la analizó Carlos Sempat Assadourian en un notable artículo.28 Por distintas desavenencias, este plan no se pudo llevarse a cabo, pero fue la primera vez que las bombas de vapor se acercaron a las minas novohispanas.

Ésta es una historia desconocida para la época, ya que existen muy pocas referencias y su rastro casi se perdió.29 Francisco Xavier Gamboa hace una alusión poco afortunada sobre dicha iniciativa que pudo haber cambiado la historia tecnológica de este país; con un desaliento que raya en la apatía escribió que: “no se sabe su paradero, sino sólo haber costado cien mil pesos [Rodríguez de a Madrid] vivió muchos años y […] murió concursando sus bienes, y si a este costo se deberían desaguar las minas, era menester abandonarlas”.30

Las fuentes de la historia tecnológica son difíciles de encontrar y permanecen ocultas, guardan valiosos secretos y resulta escabroso averiguar los adelantos técnicos con toda certeza. Es frecuente que este tipo de testimonio no quede por escrito y es común que los historiadores sigamos una cronología lineal y dejemos de percatarnos de esos pequeños cambios o de la introducción de distintas máquinas. Por ejemplo, en 1784, el conde de Sabrán construyó una “máquina de cuerda”, que consistía en una rueda dentada con manivelas, movida por dos hombres, por medio de un juego de poleas que extraía el agua y servía para elevarla hasta unos 20 metros, reducía el consumo de cueros y evitaba “fatigas”. Aventajaba a las norias y a las “cigüeñas” que se utilizaban para levantar el agua en forma escalonada, de unos pozos a otros y hasta la caja del tiro en el interior de las minas.31 Asimismo, en un informe de la diputación de Tlalpujahua, en 1806, se relató que en el Real del Oro se habían instalado dos “artes” para el desagüe de las minas: uno era movido por el viento y el otro por el agua, los había construido un “inglés y un francés” y las minas llegaron a “bajar hasta veinte varas”.32 No se sabe más de estas innovaciones que dejan más dudas que certezas, y que sólo quedaron como una aparición instantánea que el tiempo borró.

La estrategia del rey

En mayo de 1819 se envió a Nueva España una Real Orden, donde se exponía que la revolución había devastado fortunas, inundado las minas y era imprescindible introducir máquinas de vapor para iniciar una nueva época de paz y rehabilitar a la industria minera. La preocupación del rey Fernando VII estaba fundamentada por los datos que eran alarmantes. Mientras que entre 1800 y 1810 la acuñación de metales preciosos había crecido a 12% anual, en los años siguientes hubo un derrumbe impresionante: entre 1811 y 1818 la amonedación se contrajo 64%.33 La Corona emitió un discurso de paz y reconciliación, acompañado por la buena voluntad, se planteó una estrategia política que pretendía poner fin a la revuelta y restablecer la tranquilidad para que los habitantes novohispanos volvieran a sus actividades de costumbre y se olvidaran de las armas. Se habían dado los primeros pasos para poner orden en las sociedades mineras y reagrupar a todos los que habían huido a causa de la guerra. Por medio de un indulto que beneficiaba a todos aquellos propietarios de minas y operarios, que estuvieran acusados de infidencia, se ordenó que se “les ponga en libertad para que vayan a residir precisamente en el lugar de sus minas y no en otra parte”. Las causas se suspenderían y quedarían archivadas si los mineros en cuestión mostraban empeño en el trabajo y fidelidad al rey, y, por consiguiente, deberían ser “protegidos y respetados”. Se añadía que el complemento de la minería era la agricultura, por este motivo se debería de alentar para que los campesinos volvieran a sus labores. Para proteger de los ataques de las gavillas y de los abusos del ejército realista, en estricto “se prohíbe el saqueo y las contribuciones arbitrarias […] motivos por los cuales los labradores abandonan sus hogares”.34

Para no quedarse atrás, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito, en una extensa carta describió la situación política que vivían los novohispanos. Argumentó que para la pacificación se había dedicado al fomento de la minería, el comercio y la agricultura, con el fin de resguardar a los “vasallos fieles” y al mismo tiempo acercar a “los rebeldes al seno de la paz, y para restituir en todas sus partes el orden, la armonía, sosiego y felicidad pública”. Pero también informó que existía una “guerra sorda” en distintas regiones, que de manera simulada socavaban la autoridad y habían frustrado la política de reconciliación.

A pesar de que el virrey decretó una serie de indultos para “tratar con dulzura a los rebeldes”, las gavillas y los bandidos se amnistiaron por periodos breves. Entre 1818 y 1819 se habían indultado a 29 818 rebeldes, con la salvedad de que tenían prohibido residir en las ciudades de México y Puebla; muy pocos, y quizás los más peligrosos, como “los eclesiásticos y militares delincuentes”, fueron mandados a la metrópoli.

Para fomentar la minería, además de la pacificación, se había llevado a cabo una serie de acciones, como eran: la de constituir un convoy para asegurar los abastos de las mercancías; se intentó también formar un fondo económico para rescatar los metales, pero no se logró el cometido y, por esa razón se dieron minas en concesión a algunos particulares para que emprendieran dichas operaciones. Esta acción era de vital importancia para regresar la liquidez en los centros mineros y que pudieran continuar con la explotación de las minas. En medio del temporal, Zacatecas vivía una bonanza en la mina Mala Noche, pero había sido necesario refaccionar los rescates y atenuar el grave problema que había acarreado la amonedación de las Casas Provinciales, las cuales, en lugar de resolver el problema de circulación de monedas, había multiplicado las dificultades económicas. El mercado de azogue se había colapsado, la desaparición del monopolio real del mismo generó la especulación, el ocultamiento y el comercio ilegal; en forma paralela, este hecho fomentó el contrabando de metales preciosos y las instituciones eran incapaces de controlar esta economía clandestina paralela. Los precios de los principales insumos para el beneficio de la plata, azogue, sal, y magistral, se habían elevado. Los inversionistas habían huido rumbo a España, hacían falta habilitadores y sólo unos cuantos mantenían la explotación. Muchos de los trabajadores habían emigrado y otros “se habían contagiado de la indigna insurrección”; la falta de brazos era vital para la reconstrucción de los todos los reales mineros. No obstante, en Guanajuato, Pachuca, Zimapán y Zacatecas, la población había retornado y hacían “falta casas donde habitar”.

En el campo, la situación no era mejor, había sido “teatro de sangre”, los rebeldes invadieron y saquearon a una gran parte de las poblaciones del centro del virreinato. Además de la violencia, la agricultura se había visto perjudicada por la escasez de las lluvias y el hielo invadió los cultivos; si bien, de manera atenuante, los precios de los comestibles básicos empezaban a descender. Reconociendo que en el campo se vivía una situación de intranquilidad, el virrey escribió que:

[…] pasan las partidas del Rey y los ven con el arado o el azadón en la mano, ocupados en el cultivo de las tierras; y si es corta su fuerza, avisan a los cabecillas del distrito, dejan sus aperos de labranza, toman sus caballos y armas, y forman una partida capaz de atacar con superioridad a las tropas de S.M. o sorprender un convoy o pasajeros para robarlos y matarlos.35

Otra de sus preocupaciones se centraba en el aumento de la deuda pública, la cual sólo se había logrado reducir en una pequeña proporción, ya que la revuelta encabezada por Xavier Mina generó nuevos gastos e incrementó la deuda.

Respecto de las bombas de vapor, escribió el virrey Juan José Ruiz de Apodaca que, desde 1817, aparecieron artículos en la Gaceta del Gobierno donde se había dado cuenta del éxito de las máquinas de vapor para el desagüe y extracción de minerales en Pasco, en Perú.36 Y adelantó que Tomás Murphy había presentado una solicitud para encargarse de la comercialización de las bombas, para auxiliar a la explotación de metales preciosos y desaguar las minas.37

Con el afán de promover la importación de máquinas de vapor, el rey se comprometió a exentarlas de impuestos; éstas se podían adquirir en Inglaterra o en los Estados Unidos. Al primer minero que trajera una de ellas se le otorgaría la distinción de la Gran Cruz de Isabel Católica y al resto se les premiaría por colaborar en esta obra. En Nueva España se debería seguir el ejemplo de las minas de Almadén y las de Perú, que ya contaban con máquinas de esta clase para desaguar las minas. En el caso de Almadén, desde 1787 se había importado de Inglaterra una máquina de vapor; sin embargo, hasta 1805 comenzó a funcionar con mayor eficiencia el artefacto y alcanzó un precio de dos millones de reales de vellón (100 000 pesos).38 En el caso del Perú, se formó una compañía y se instaló una máquina en el Real de Santa Rosa, en el cerro de Yauricocha.39 Según la expectativa del monarca, la minería viviría así el acontecimiento más feliz “desde su descubrimiento”.

Desde 1803, el rey de España, Carlos IV, había emitido una Real Orden con el fin de que se le informara sobre la utilidad de las máquinas de vapor, las cuales se adquirirían en Londres y se enviaría a una “persona instruida” para la instalación.40 Por su parte, el virrey José de Iturrigaray solicitó la opinión de Fausto de Elhuyar, director del Tribunal de Minería, el cual, en el mes de marzo de 1804 rindió un informe donde elogió a las máquinas de vapor por la importancia que habían adquirido y la trascendencia para el desagüe de las minas, así como para otros usos que se les había asignado. El director opinó que dichos artefactos presentaban algunos inconvenientes: su mantenimiento y construcción generaba un gasto excesivo. Uno de los tropiezos era el combustible, porque consumían carbón de piedra. En las minas de Schemmnitz, en Hungría, se habían dejado de utilizar dichas bombas por no contar con carbón de piedra y consumían una enorme cantidad de leña que elevaba el costo del combustible de manera extraordinaria. El director hizo notar que los principales centros mineros estaban desprovistos de bosques, ya que en los últimos siglos se habían talado y jamás se habían reforestado. Por esta razón se abastecían de arboladas que quedaban a 30 o 40 leguas de los centros mineros y la madera era muy costosa. Ante estas circunstancias, Elhuyar concluía que había “poquísimas esperanzas de poder pensar en su introducción en este reino”.

Sin dejar de aprovechar la oportunidad, el director argumentó en favor de la “máquina de columna de agua”, aditamento que el Tribunal de Minería había construido en la mina del Morán, en Pachuca, la cual “nada cede a las mejores construidas de igual especie en Alemania y Hungría, en cuanto a su solidez, exactitud de sus piezas, buen orden y uniformidad de su movimiento”. Elhuyar pensaba que dicha máquina servía para “fomento y progreso de la industria nacional”. Tenía como ventaja un menor costo, reducido consumo de leña, aunque reconocía que tenía menor potencia, la fuerza motriz se la proporcionaba una rueda hidráulica y por tal motivo esta máquina no se podía colocar en todas las minas, pues en la mayoría escaseaba el agua.

En general, el director pensaba que se seguiría utilizando el malacate, por sus características: bajo precio, construcción sencilla y facilidad para adaptarlo a cualquier circunstancia física. El mantenimiento era costoso, por la cantidad de bestias que se necesitaban y a los trabajadores se les pagaban altos salarios o se les tenía que forzar, ya que no aceptaban faenas en esas condiciones por su propia voluntad. Uno más de los inconvenientes, sobre todo cuando trabajaban de manera paralela varios malacates, era que las cuerdas se enredaban, lo que paralizaba el trabajo y se perdía el tiempo. Informó que estaba ocupado en la invención de una “máquina motora”, la cual se podría colocar en el interior de las minas con el fin de subir el agua de manera escalonada. En consecuencia, Fausto de Elhuyar señaló que por las características físicas de las minas, las disposiciones locales y la pobreza de los mineros, era casi imposible instalar máquinas.

El informe del director del Tribunal de Minería fue turnado a Tomas Pérez, gobernador de las minas de Almadén, quien rebatió los argumentos de Fausto de Elhuyar. Afirmó que el mineralogista, Georges Hunter, de Filadelfia, había solicitado permiso al rey para instalar en las minas novohispanas máquinas de vapor, y sólo pedía a cambio que se le permitiera establecer los contratos convenientes con los mineros. Antes de otorgar ese permiso, su majestad pretendía informarse lo suficiente sobre la situación que vivía la industria. El problema del combustible, en Holanda, lo habían solucionado con la elaboración de adobes de turba, que en realidad era una mezcla de tierra, agua y heno. Apuntó que en las minas de carbón de Gualmes, a tan sólo 11 leguas de Almadén, habían dejado de usar carbón de piedra y lo habían sustituido por leña, ya que los residuos creaban “una capa gruesa que tapaba la rejilla”. La madera también fue cambiada por los arbustos que crecían en el monte bajo, donde cada dos o tres años se renovaban y con ello no se afectaba al bosque. Consideró que en las minas se trabajaba con un sistema de tres bombas, una grande y dos medianas, con el fin de que se alternaran; este método disminuyó el monto de los salarios y permitió rotar el ejercicio de las máquinas. Para Pérez resultaba desorbitada la idea de que se pudiera construir este tipo de máquinas en Nueva España, ya que se debía confeccionar una gran cantidad de piezas; los hornos, las máquinas de tornear y las de fundición en Londres eran inmensas; había pocos operarios que contaban con los conocimientos necesarios como para poder hacer posible un artefacto de esta naturaleza. A España y Nueva España les resultaría incosteable construir una docena de estas máquinas; de todos modos, tendrían que depender de fundir ciertas piezas en los hornos de Londres. Aclaró que la fuerza motriz de las máquinas de vapor era el “último ingenio del hombre”, por la cual se podrían sustituir miles de brazos. En el caso de Almadén, el costo del desagüe se había reducido de manera sorprendente a la cuarentava parte. Estimó que la minería de América no debía seguir atrasada, que era necesario realizar un estudio de las minas inundadas y describir sus características físicas, para determinar el tipo de bombas que era necesario adquirir. Por último, afirmó que estaba en contra de la intervención de los extranjeros y que dicho problema lo debían resolver los “nacionales”.

Al llegar la respuesta a Nueva España, Fausto de Elhuyar y Andrés del Río, profesor del Colegio de Minería, le respondieron al rey que la industria minera en América no se encontraba atrasada, por el contrario, en distintos aspectos aventajaban a Europa, y que esta actividad había podido sobrevivir a pesar de que no contaban con agua y combustible.41 Ambos conocían muy bien ese tipo de máquinas por las descripciones en los libros europeos y las inspecciones que habían efectuado en distintos lugares del Viejo Continente. Le recordaron que el comprar una máquina no siempre era un acto de ahorro económico o aprovechamiento técnico, pues en algunos casos era “malgastar”. El agua en las minas de Almadén era mínima en comparación con la abundancia que existía en las novohispanas.42 Asimismo, una más de las peculiaridades de las minas era su inconstancia, por ejemplo, en la del Pabellón en Sombrerete, Zacatecas, en un plazo breve produjo entre 8 y 10 millones de pesos, pero en los últimos años “sólo había quitado” unos cuantos pesos.43

De manera muy relevante, Elhuyar y Del Río relataron algunos detalles de su experiencia en la construcción de la máquina para la mina del Morán, dijeron que tuvieron que “fundir y taladrar cilindros de metal de nueve pies de largo y 15 pulgadas de diámetro y tornear varias piezas de consideración”. Construyeron los hornos y las máquinas necesarias para llevar a efecto esta obra; para esto contaron con la ayuda del maestro flamenco Pedro Chausse. Este experimento les había inyectado seguridad para construir una máquina de vapor, de la cual tenían un prototipo en el Colegio de Minería. Remataban diciendo que en la primera construcción de la máquina se encontrarían muchas dificultades, pero en caso de huir de esta responsabilidad y adquirirlas en Londres, “viviríamos siempre sujetos sin necesidad a nuestros enemigos con poquísimo honor de nuestra Nación”.44 El dilema era librarse de la dependencia inglesa o caer en sus manos.

De una manera conciliadora le contestaban a Tomás Pérez que en el monte bajo sólo había peñascos cubiertos de nopales y biznagas. Que les parecía interesante la turba que utilizaban en Holanda y que la desconocían, pero se comprometieron a realizar un profundo estudio sobre la flora que existía en los reales de minas para aprovechar de una manera más sensata los recursos forestales.45

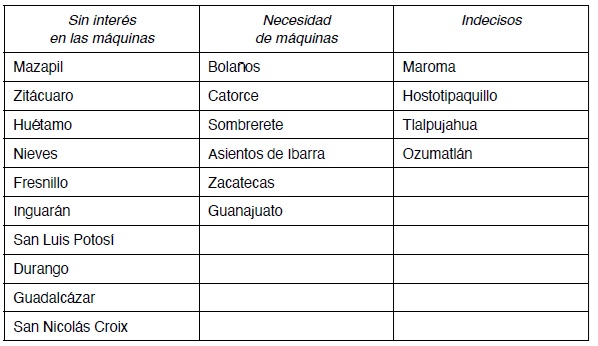

Los años pasaron, el proyecto de las máquinas quedó sepultado por un tiempo, unos culparon a las guerras europeas, otros a las hordas de Hidalgo. A las diputaciones se les pidió que informaran sobre los montes bajos, los tipos de combustible y los costos. Que se levantara un recuento de minas, teniendo en cuenta su profundidad, la cantidad de agua que emanaba, las máquinas que se utilizaban, el tiempo de trabajo y los gastos que generaba el desagüe. Que notificaran sobre las minas inundadas y, en el caso de que se continuaran trabajando, cuales eran sus características técnicas; también debían de reportar todas aquellas minas anegadas que estuvieran abandonadas y que “tengan la fama de ricas”. Los informes fueron llegando a cuentagotas y algunas diputaciones enmudecieron. Al despuntar 1811, Elhuyar le entregó al nuevo virrey, Francisco Xavier Venegas, un diagnóstico de las necesidades de las bombas de vapor y sobre los recursos forestales con que contaban los centros mineros. Con la información proporcionada elaboramos el cuadro 1.

Cuadro 146

Destacamos que no mostraban interés en las máquinas las diputaciones con poca actividad minera; en cambio, algunas que habían gozado de auge les era imprescindible este tipo de herramienta para controlar los veneros subterráneos. Luis Lozano, de Bolaños, explicaba que era casi imposible que se pudieran construir las máquinas en ese Real Minero, que sólo las conocían por un “mapa”, que estaban constituidas por una gran cantidad de piezas y carecían de un artista para apoyar la construcción, el combustible tenía precios muy altos y las minas alcanzaban una profundidad de 120 a 280 varas.47

En el informe de Guanajuato se destaca el hecho de que la Diputación promovía la reforestación, pues la mayoría de los montes se habían “arruinado”; por ello vigilaban la tala inmoderada; el consumo de madera de los ademes de las minas, el carbón que alimentaba las fraguas y el combustible de los hornos habían arrasado buena parte de los montes. Expusieron que la mina la Valenciana, la joya de la Corona, tenía una profundidad de 600 varas, trabajaban de manera permanente ocho malacates, que extraían el agua y el tumbe del mineral. Pero, sobre todo, los mineros vivían desconfiados de los nuevos inventos, porque hasta ese momento la gran mayoría habían fallado y, en ellos, se había invertido importantes caudales. De hecho, éste era una recriminación a Fausto de Elhuyar, quien, en 1788, había encabezado una comisión de técnicos sajones para promover una serie de mejoras técnicas, y los resultados habían sido nulos.

Los informes de las diputaciones son una rica fuente para la historia de los ecosistemas de los reales mineros, aunque los datos son muy variables pues algunos diputados no se tomaron el interés que debían. Asimismo, es un balance negativo sobre la escasez de madera y su alto costo; sin embargo, de esta tendencia se aleja la Diputación de Inguarán. Escribieron que abundaban los combustibles del huisache, que era un bosque muy cerrado, que incluso había problemas para andarlo a caballo, había que abrir la brecha a machete por la espesura, se daba el espino blanco, uña de gato, crucillo y zacate.48

Hay que tener en cuenta que, en este recuento, la memoria histórica en algunos casos se había borrado, muchos reales mineros antiguos habían sido abandonados, “no hay personas que pudieran dar razón”, las noticias se habían perdido y los sobrevivientes habían emigrado con sus familias y pertenencias. Sobre las minas de San Miguel Mezquital, se afirmó que “tiene muchas minas abandonadas e imposibilitadas de inmemorable tiempo a esta parte”.49

Habían pasado más de quince años y el debate en torno a las máquinas de vapor continuaba, el deterioro de la industria minera se empeoraba, la guerra por la Independencia había paralizado una buena parte de los trabajos y el agua había llegado hasta los planes más altos. Y de manera dramática afirmaban los mineros: “ya pasaron los felices tiempos y ahora las mayores fortunas se ven hoy envueltas en la común desgracia, despedazas a manos de la infernal furia de la sangrienta rebelión”.50

La intriga del vapor

Desde la invención de la máquina de Newcomen y la perfección lograda por James Watt, habían pasado varias décadas de perfeccionamiento de un instrumento que estaba cambiando la vida de los hombres en buena parte del mundo. A lo largo del siglo XVIII, la fuerza del vapor se constituyó en el corazón de la llamada Revolución Industrial; mientras más profundas eran las minas, se requerían máquinas con mayor potencia para elevar el agua, extraer volúmenes más grandes de mineral y moler metales de enorme consistencia. Las máquinas irrumpieron en una gran cantidad de actividades económicas, como la navegación, molinos harineros, manufactura de algodón, ferrerías, trilladoras y muchas otras más.51 La sustitución de miles de brazos por una máquina, la producción en serie, la conquista de las ciencias aplicadas, la era del hierro, la proletarización de la sociedad, el éxito económico, la nueva geografía del orbe, entre otras cosas, pero sobre todo el triunfo del Imperio británico, abrían una nueva etapa en “la historia del mundo”.52

Mientras se llevaban a cabo las grandes transformaciones europeas, las autoridades novohispanas continuaban el debate sobre si era “útil” introducir máquinas de vapor a la industria minera. Como escribió, María Eugenia Romero Sotelo, “el Tribunal de Minería coincidía con la Corona Española en la necesidad de modernizar las técnicas de desagüe de la industria minera. Sin embargo, no estaba de acuerdo por la vía propuesta”.53 En esta disputa, como se mencionó previamente, Tomás Murphy presentó ante el rey una solicitud para comercializar máquinas de vapor; por tal motivo se le otorgó un privilegio exclusivo. Murphy era un personaje muy notable.54

Podemos destacar que era de origen malagueño, un acaudalado comerciante, perteneciente a una familia que mantenía vínculos de negocios con puertos norteamericanos, del Caribe y europeos, asentado en el puerto de Veracruz, y para nuestros fines, quien despachaba la tienda de la exportación de plata y la importación de mercurio.55 En 1793, Tomás Murphy escribió un informe para dar su opinión sobre la libertad de comercio, decretada años antes; para sus intereses personales, dicha política había sido favorable. Según el comerciante, la fórmula para el éxito económico y para acrecentar las rentas de la Corona consistía en aniquilar la industria americana para proteger a las manufacturas de la metrópoli, fomentar la minería para extraer la mayor cantidad posible de frutos y romper todas las trabas del comercio, con el fin de aumentar el consumo y la recaudación fiscal.56

En el privilegio de exclusividad otorgado en 1819, siguiendo la costumbre de mercedes y patentes, Murphy pidió 50% del monto que los mineros se ahorrarían en malacates por la introducción de las máquinas, cuota que duraría 25 años. Además de la exención de impuestos, tenía permiso de trasportar máquinas desde cualquier puerto neutral y en buques extranjeros, y contratar a los “artistas” indispensables para la instalación y operación de dichas máquinas. Al conocer el privilegio, el Tribunal de Minería lo desaprobó, lo consideró un abuso, era imposible que las empresas pudieran soportar un cobro tan excesivo y, como alternativa, propuso que se constituyera una compañía por acciones entre aquellos que estuvieran interesados en invertir sus capitales para desaguar las minas novohispanas.

En enero de 1819, el director del Tribunal de Minería, Fausto de Elhuyar, había variado su punto de vista sobre las máquinas de vapor; consentía que se importaran, pero insistió en que el único criadero de carbón de piedra se había localizado en el distante paraje de Santa Fe, Nuevo México, tan lejos que era imposible que pudiera abastecer con eficiencia a los centros mineros, pero proponía que se realizara una exploración por todo el territorio y se premiara a los “descubridores” de nuevos yacimientos.57 Pero quedan muchas dudas sobre este cambio de actitud del señor Elhuyar; hasta ese momento no hay testimonio documental en torno a la “máquina de columna de agua”, en la que había depositado todas sus esperanzas, pero en realidad había fracasado; buena parte del año la máquina no contaba con la fuerza motriz por la falta de corrientes de agua y se encontraba paralizada. El Tribunal de Minería invirtió la cuantiosa suma de 42 900 pesos, y faltaría agregar el financiamiento aportado por los dueños de la mina del Morán.58 El cambio de postura del director animó a un puñado de diputados mineros para conformar una compañía, la cual pudiera librarse del yugo que intentaba imponer Murphy y vencer el problema técnico que el director y la ciencia novohispana habían malogrado con la “máquina de columna de agua”.

En febrero de 1820, en una reunión de las diputaciones mineras se presentó una carta de Lucas Alamán, quien se encontraba en París, y le notificó al conde de la Valenciana que una máquina para desaguar su mina costaría poco más de 90 000 pesos.59 Se debatieron algunos problemas técnicos, como fueron: los “caminos quebrados y pedregosos” que existían para llegar a los Reales de Minas; la gran cantidad de piezas y su considerable volumen que era necesario transportar; las características de los carros que debían comprar; el adquirir una reserva de piezas para sustituir a las que se llegaran a perder, romper o se descompusieran, pero dicha obra sería el “triunfo del dinero, industria y confianza del proyectista”.60

Tras el debate se acordó importar las máquinas a la brevedad, pero el método para conseguirlas generó posiciones polarizadas y se constituyeron dos bandos: uno se inclinaba para formar una compañía por acciones y el otro apoyar la empresa de Murphy.

La compañía se formaría con un capital de 500 000 pesos y se dividiría en 50 acciones de 10 000 pesos, aunque cada acción podía dividirse hasta la mínima cantidad de 100 pesos; las fracciones tendrían que nombrar a un representante y sólo contarían con un voto. Para atraer a los socios se haría una convocatoria pública, pedirían el aval de las autoridades virreinales para que los apoyara y se pusieron un plazo de seis meses para reunir el capital inicial que sería de 125 000 pesos. Hay que tener en cuenta que dicha compañía pretendía aprovechar la crisis económica, apropiarse de la industria minera novohispana y atribuirse la propiedad, la explotación y la circulación de metales preciosos. Algunas de sus condiciones para establecer los nuevos contratos eran que el propietario que se negara a participar en la empresa desaguadora sería una amenaza para la sociedad; en cambio, el socio sería un “leal español y fiel vasallo”. Los mineros, por ley, tenían la obligación de drenar las minas y, en caso contrario, la compañía podía apropiárselas. Todas aquellas minas que sólo trabajaran los planes altos, como lo decían las Ordenanzas, podían ser denunciadas y pasarían a formar parte de los bienes de la compañía. Cuando se desaguaran por una misma acción varias minas aledañas, tendrían que pagar la parte proporcional de “la máquina, conducción, colocación y aplicación”. Los mineros que contrataran con la compañía recibirían una renta, conocida con el nombre de “alimentos, de acuerdo al decoro de su persona y familia”. Todas las minas aguadas y abandonadas serían propiedad de la compañía y a los propietarios que alegaran y pudieran comprobar que eran los últimos poseedores se les reconocería sólo una cuarta parte de dicha propiedad. La compañía impondría sus propias normas, fungiría con pleno derecho como aviadora y rechazaría cualquier tipo de reclamo en los tribunales. Por último, la compañía necesitaba “la protección paternal del soberano”. Para impulsar la reinversión en la industria minera y fortalecer la libre empresa, con el fin de aumentar la riqueza pública deberían de quitar los obstáculos de su camino. La Real Hacienda debía de comprometerse con los intereses de la compañía y exentar de impuestos a los capitales para adquirir las máquinas en el extranjero, derogar los gravámenes internos y externos para el transporte de las máquinas, e indultar el pago de “quintos” a todos los metales que produjeran las minas hasta saldar el costo de las máquinas.61

A pesar de estas condiciones tan adversas, entre algunos diputados mineros existía un entusiasmo por formar la compañía y de inmediato reunieron los capitales. El marqués del Apartado y el conde de Alcaraz encabezaban a dicho grupo y en una primera reunión se aportaron más de 2 000 pesos para iniciar la venta de las acciones. Después de un largo debate sobre las características de la compañía, sus límites y alcances, la propiedad de las minas y los apoyos de la Corona, acordaron que en el caso de no formar la compañía, entablarían una negociación con Murphy para reducir sus pretensiones y le pedirían la opinión a las diputaciones mineras sobre la manera en que participarían en la compañía.62

El grupo que estaba a favor de la propuesta de Murphy lo encabezaba el director, Fausto de Elhuyar, quien sometió para su aprobación la propuesta de formar la compañía ante las diputaciones. Una buena parte respondió que no contaban con capital suficiente, que vivían una “tristísima situación”, que la minería sólo se sostenía “por el afán, constancia y desvelo de uno u otro laborioso minero”, y culpaban de su desdicha a la “más negra y detestable revolución”.63 Además de esta situación, el director, quien mantenía una vieja rivalidad con el marqués del Apartado, aprovechó la ocasión para demostrar su poder y coptó a los diputados de su clientela para que rechazaran a la compañía y de este modo la empresa del acaudalado comerciante no tuviera éxito. El resultado de la votación fue contundente: sólo tres diputaciones se inclinaron a favor de la compañía, mientras que la propuesta de Murphy ganó por una amplia mayoría de 11 votos.64 Como escribió Mariano Medina, del Real de Catorce, “muy característico en nosotros que jamás hacemos las cosas derechas, sino siempre por aquellos caminos más ambiguos y tuertos”.65 Con esta maniobra la compañía quedó sepultada.

Mientras los mineros debatían y llegaban a un acuerdo, los abogados de Murphy entablaron una serie de negociaciones con el Tribunal de Minería, con el fin de modificar la concesión. Estaban de acuerdo que Murphy debía ser premiado, por arriesgar una fuerte inversión, sortear los peligros del mar, costear las diligencias para la adquisición y transporte de las máquinas. Sin embargo, cuestionaban el alto costo que debían de pagar los mineros. Ante esta petición, Murphy aceptó que se redujera el plazo de la exclusividad de 25 a 16 años, que el empresario tendría el derecho de comercializar las máquinas, arrendarlas o asociarse con los mineros. Asimismo, concedió que Francisco Dimas Rangel, subteniente de artillería, construyera las máquinas que le parecieran pertinentes, con lo cual la prerrogativa se acotó a las manufacturas de “mar afuera”.66

El cabildeo (o la maniobra) llegó a esferas más altas: Tomás Murphy desistió del privilegio que se le había otorgado. Su hermano, el coronel Juan Murphy, había recorrido por varios meses los pasillos y las antesalas del Consejo de Indias, en España, con el fin de adquirir apoyos y ampliar la gracia real.67 En un escrito que mandó al rey, Juan Murphy retomó el problema del combustible y propuso que en aquellos lugares donde no se pudiera encontrar madera suficiente, se instalarían máquinas movidas por “el aire como agente propulsor” o el “agua [donde] se halle proporcionada”. Insistió en el privilegio exclusivo por 25 años, para él y sus herederos, la exención de impuestos y, sobre todo, la novedad consistía en que le otorgaran en propiedad y perpetuidad todas las minas novohispanas de carbón de piedra que fueran descubiertas.68

Como una paradoja de la historia, la familia Murphy contrató a Martín Martínez, un comandante español de infantería retirado, lo envió a Nueva España para “dirigir la instalación de las bombas” que habían adquirido en Inglaterra y esperaban que fueran embarcadas.69 Después de una serie de componendas y dádivas, Juan Murphy, consiguió, el 18 de febrero de 1821, el privilegio exclusivo de las máquinas de vapor. Por una cédula real se les informó al intendente de la Habana y al jefe político de México, que se le permitiera trasportar libre de derechos una bomba de vapor y que estaba conducida por de “cuatro o seis operarios”.70 El empresario consiguió el favor real, a pesar de que las Cortes abolieron todos los privilegios exclusivos.

Gabriela González, estudiosa de la familia Murphy, asegura que Juan había mandado a construir una máquina de vapor, en Inglaterra, con un costo de 100 000 pesos, y para financiarla, organizó una compañía, en España, donde prometió cuantiosos rendimientos a los accionistas. La empresa calculó expandir el negocio por medio de la compra de nuevas máquinas y se comprometió enviarlas a México; en mayo de 1822, la máquina fue desembarcada en Altamira y transportada a Real de Catorce.71 Según Joseph Burkart, mineralogista alemán, después de un largo recorrido y enfrentarse a caminos intransitables por seis meses, finalmente el aparato llego a las minas; pero tuvieron que vencer diversas dificultades para instalarla y tardaron cuatro años para iniciar el desagüe.72

Las compañías mineras que llegaron a México, después de declarada la Independencia, entablaron una competencia por la importación de las máquinas de vapor. Según Robert Randall, los británicos que dispusieron de las minas de Real del Monte, desembarcaron sus bombas de desagüe entre junio y julio de 1825, pero las maquinas llegaron hasta mayo de 1826 y lograron ponerlas a operar hasta mediados de 1827.73

Por esta razón, el cónsul norteamericano, Santiago Smith Wilcocks, fue quien inauguró la época del vapor en México; porque, en octubre de 1823, por primera vez se vio funcionando una máquina de vapor, la cual quedó instalada en la mina de San José del Cura, en Temascaltepec, cuya crónica fue recogida por el periódico Águila Mexicana:

Muy señor mío: no puedo menos que participar a Ud. que estoy lleno de regocijo y placer que he tenido yo y todos los vecinos de este lugar cuando vimos probar la máquina de vapor el día jueves de esta semana; convidando para este efecto al Sr. Subdelegado, a los Srs. Diputados y al ayuntamiento, y demás personas de respeto y carácter de este lugar; y lo mismo haré con el día que se pruebe con las bombas, que será el martes de la semana venidera, cuyos buenos efectos aguardo, y consiguientemente el beneficio tan provechoso como el que Ud. Ha planteado en este reino, que será memorable por muchos siglos.74

Reflexiones finales

Antes de septiembre de 1821, al parecer, la revuelta independentista estaba controlada. Se reconocían algunos brotes, pero en la mayoría de las regiones reinaba la paz. Para las autoridades virreinales y metropolitanas era el momento de restablecer el orden, renovar las políticas económicas, sentar las bases de un cambio tecnológico, pactar con los nuevos sectores económicos, e incluso, buscar la alianza con los que habían sido los enemigos; era tiempo de introducir las máquinas de vapor y rehabilitar las minas para que continuaran produciendo. Esta situación de sosiego cambió de la noche a la mañana: la consumación de la Independencia confrontó los proyectos del cambio tecnológico y los métodos a seguir para obtener las anheladas bombas de vapor, y después de muchos tropiezos se consiguieron.

Sin duda, la inundación de las minas fue un freno para el desarrollo de la industria minera; no obstante, de manera permanente se experimentó con diversas técnicas con el fin de lograr un equilibrio entre el costo de la manufactura y el beneficio que se podía conseguir. Este largo recorrido demuestra que el cambio tecnológico era un proceso gradual, que muchas veces ofreció expectativas muy altas y los resultados fueron vanos. Como escribieron los mineros de Guanajuato, el problema era “esas novedades, cuyas ventajas no acreditan el crisol de la experiencia, por los muchos engaños y costos que han sufrido”.75 El sustituir a cientos de hombres por una máquina había sido un sueño para muchos de los mineros. La controversia era si se establecía una compañía o un empresario privado monopolizaba el comercio de las máquinas de vapor. Como hemos visto, ambas propuestas eran rentables a los accionistas o a la familia Murphy, pero en cambio, los pequeños empresarios se vieron imposibilitados en competir en ese nuevo mercado de maquinaria y, por consiguiente, tuvieron que pagar la renta de la tecnología a lo largo de nuestra historia.

En realidad, se ha hecho un recuento mínimo, pero ha dejado constancia de que los mineros invirtieron grandes fortunas en la construcción, diseño, operación y adquisición de manufacturas que prometían grandes transformaciones tecnológicas. La supuesta inmovilidad técnica americana es una falacia; en las fuentes históricas se constata que los hombres de letras estaban bien informados y que había una circulación de conocimiento más amplia de lo que hemos imaginado. Estaban al día en el debate científico. No eran unos simples necios que se aferraban a las viejas técnicas y rechazaban todo lo que olía a modernidad, como nos lo han hecho creer algunos autores.76

Resulta por demás sugerente el debate que tuvo lugar en ambos lados del mar, el intercambio de ideas y las posibilidades reales para construir o adaptar una nueva tecnología que viniera a resolver una serie de problemas, no sólo de carácter técnico, sino de la estructura económica y de las disposiciones políticas. Plantearon las dificultades de la transferencia tecnológica de una manera compleja, examinando cada uno de los actores y escenarios del sistema productivo minero. Había que producir metales preciosos con nueva tecnología. Sin embargo, las máquinas no eran la panacea que se estaba ofreciendo, pero ayudaba a crear nuevas posibilidades de mejorar el trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores. Como advierten Tiziano Mannoni y Enrico Giannichedda, “un conocimiento técnico perdido era a menudo el fruto de siglos de experiencia; por tanto, no era posible que fuese redescubierto empíricamente en poco tiempo”.77 Siguiendo este principio, podemos asegurar que en la historia tecnológica de nuestro país no sólo se perdieron muchos conocimientos, sino que se crearon lazos de dependencia con los países centrales. Estos yugos eran tan fuertes que hasta hoy se mantienen y ha resultado más fácil importar las manufacturas que construirlas de manera autónoma.

Las máquinas de vapor pretendían abaratar los costos, aumentar la productividad de metales preciosos, multiplicar los frutos de la minería para beneficiar al resto de los sectores económicos e imprimir una nueva dinámica, para incrementar de manera considerable las rentas reales. La minería había sido la base financiera de la Corona; la consumación de la Independencia alivió temporalmente sus añejos achaques, sin embargo, los gobiernos independientes volvieron al viejo esquema de saquearla, pero ésa es otra historia.

Desde nuestro punto de vista, el estudio de la tecnología no sólo es competencia de las ciencias aplicadas, pues hay que tener en cuenta en su desarrollo los contextos económicos, políticos, sociales, geográficos, ambientales y operativos implicados para tener una visión más vasta. En este estudio se mostró que la economía juega un papel relevante en la toma de decisiones para el cambio tecnológico, aunque también puede ser sustituida por la habilidad e inventiva de los protagonistas de la industria minera, que aplicaron su experiencia para buscar innovaciones que les resolvieran los problemas técnicos a que se enfrentaban de manera cotidiana. En este análisis quedó demostrado que la correlación de fuerzas entre los grupos definió el rumbo a seguir en nuestra historia de la industrialización. Los intereses particulares de cada uno de estos accionistas fueron tan opuestos, que jamás se pudieron poner de acuerdo, sin importar que a la larga todos resultaban perdedores: el poder del capital extranjero los sometió a sus nuevas reglas y exigió pagar nuevos tributos.

Bibliografía

Alzate, José Antonio de, Obras, I. Periódicos. Diario Literario de México. Asuntos varios sobre ciencias y arte. Observaciones sobre la física. Historia natural y artes útiles, edición de Roberto Moreno, México, UNAM, 1980.

____________, Memorias y ensayos, México, UNAM (Biblioteca del Estudiante Universitario, 103), 1985.

Assadourian, Carlos Sempat, “La bomba de fuego de Newcomen y otros artificios de desagüe: un intento de transferencia de tecnología inglesa a la minería novohispana, 17261731”, Historia Mexicana, vol. 50, núm. 3, enero-marzo de 2001, pp. 385-457.

Bargalló, Modesto, La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, México, Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969.

Brading, David A., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1975.

Burkart, Joseph, Aufenthalt und Reisen in Mexico in den Jahren 1825 bis 1834, Bemerkungen über Land, Produkte, Leben und Sitten der Einwohner und Beobachtungen aus dem Gebiete der Mineralogie Geognosie, Bergbaukunde, Meteorologie, Geographic, 2 vols., Stuttgart, Schweizerbart, 1836.

Castillo Martos, Manuel, Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un sevillano lleva la revolución tecnológica a América, Sevilla, España, Ayuntamiento de Sevilla-Delegación de Educación, 2001.

Dobado González, Rafael, “Las técnicas productivas en Almadén, 1759- 1808”, en J. Sánchez Gómez y G. Mira Delli-Zotti (comps.), Hombres, técnica, plata: minería y sociedad en Europa y América, siglos XVI-XIX, Sevilla, Aconcagua Libros, 2000, pp. 89-102.

El comercio exterior y su influjo en la economía de la Nueva España (1793), México, Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, 1960.

Flores Clair, Eduardo, “Los progresos de la fundición de metales argentíferos en la minería novohispana del siglo XVIII”, Dimensión Antropológica, año 13, vol. 36, 2006, pp. 46-63.

Gamboa, Francisco Xavier de, Cometarios a las Ordenanzas de Minas 1761 (edición facsimilar), México, Miguel Ángel Porrúa, 1987.

Garcés y Eguía, Joseph, Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación,Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos, núm. 28, abril-septiembre de 1992, pp. 75-82.

Hobsbawm, Eric J., Industria e imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros días, Barcelona, Crítica, 2001.

Mannoni, Tiziano y Enrico Giannichedda, Arqueología de la producción, Barcelona, Ariel, 2004.

Molina Martínez, Miguel, “Ciencia y minería en las expediciones a América”, en Alejandro R. Díez Torre, Tomas Mallo y Daniel Pacheco Fernández (coords.), De la ciencia ilustrada a la ciencia romántica. Actas de las II Jornadas sobre España y las expediciones científicas en América y Filipinas, Madrid, Doce Calles, 1995.

Olmedo y Lama, José (comp.), Ordenanzas de Minería y colección de leyes y órdenes que con fecha posterior se han expedido sobre la materia, México, Imprenta de Vicente G. Torres a cargo de Mariano García, 1873.

Ordenanzas de minería, Otorgadas por el Rey Carlos III de España, seguidas de la Legislación Minera vigente hasta 1874; incluye, Comentarios a las Ordenanzas de Minería por Don Francisco Javier de Gamboa, México, Consejo de Recursos Naturales no Renovables, 1961.

Randall, Robert W., Real del Monte: una empresa minera británica en México, México, FCE, 1977.

Romero Sotelo, María Eugenia, Minería y guerra. La economía de Nueva España, 1810-1821, México, El Colegio de México / UNAM, 1997.

Sáez de Montoya, Constantino, Tratado teórico-práctico de metalurgia, Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig, 1859.

Sánchez Flores, Ramón, Historia de la tecnología y la invención en México. Introducción a su estudio y documentos para los anales de la técnica, México, Fondo Cultural Banamex, 1980.

“Satisfacción por Don. Joseph de Alzate”, Suplemento de la Gazeta de México, 5 de mayo de 1784.

Souto Mantecón, Matilde, Mar abierto. La política y el comercio del Consulado de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, El Colegio de México / Instituto Mora, 2001.

Tredgold, Thomas, Tratado de las máquinas de vapor y de su aplicación a la navegación, minas, manufacturas, Madrid, Imprenta de León Amarita, 1831.

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL.84, ENERO-ABRIL, 2022

Citas

* Dirección de Estudios Históricos, INAH.

- Agradezco los comentarios, observaciones y críticas de los dictaminadores(as), quienes hicieron posible que este trabajo mejorara en diversos aspectos. [↩]

- La legislación establecía que las minas eran propiedad de la Real Corona y los particulares recibían la concesión de explotarlas; véase en Ordenanzas de minería, Otorgadas por el Rey Carlos III de España, seguidas de la Legislación Minera vigente hasta 1874; incluye, Comentarios a las Ordenanzas de Minería por Don Francisco Javier de Gamboa, México, Consejo de Recursos Naturales no Renovables, 1961, Titulo 5°, pp. 57-71. [↩]

- Para más información sobre el uso del agua que era extraída de las minas, véase a Joseph Garcés y Eguía, Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación, México, Oficina de D. Mariano Zúñiga y Ontiveros, 1802, pp. 101-1013. [↩]

- Existen distintos casos de inversiones malogradas; por el ejemplo, la sociedad de Manuel de Aldaco y Juan Barandiarán, en 1777, perdieron medio millón en un socavón en la mina de Santa Brígida, de Real del Monte. Citado por David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1975, p. 242. [↩]

- Hemos elaborado una base de datos sobre las innovaciones técnicas en la minería novohispana que abarca desde mediados del siglo XVI hasta la primera década del siglo XIX. Son más de setenta iniciativas. Se tomaron como base los documentos de patentes de la minería, publicados por Ramón Sánchez Flores, en Historia de la tecnología y la invención en México. Introducción a su estudio y documentos para los anales de la técnica, México, Fondo Cultural Banamex, 1980. Sabemos que muchas de estas iniciativas no se llevaron a cabo, de otras sólo se sabe que quedaron por escrito y se desconoce sus resultados. Llama la atención que en este renglón existan escasas iniciativas sobre la explotación; en realidad, sólo hay una sobre ventilación en las minas y una más sobre la descripción del barreno inglés, para conocer la riqueza potencial de los minerales. [↩]

- Existe abundante bibliografía sobre la amalgamación de patio, entre ellos el libro clásico de Modesto Bargalló, La amalgamación de los minerales de plata en Hispanoamérica colonial, México, Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1969; el de Constantino Sáez de Montoya, Tratado teórico-práctico de metalurgia, Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig, 1859; y el de Manuel Castillo Martos, Bartolomé de Medina y el siglo XVI. Un sevillano lleva la revolución tecnológica a América, Sevilla, España, Ayuntamiento de Sevilla-Delegación de Educación, 2001. [↩]

- Archivo General de la Nación (en adelante AGN-M), Minería, vol. 76, exp. 14, fs. 150-151v, 1795. [↩]

- Uno de los inventos que más se propagó en el último tercio del siglo XVIII fue el de Joseph Conejo, un artificio para repasar las lamas llamado de “cobras”, en el que se empleaban caballos o mulas; véase AGN-M, Minería, vol. 96, 1777; Archivo Histórico del Palacio de Minería (en adelante AHPM), 1785, II, caja 19, documento 4, 26 de noviembre de 1785. [↩]

- El tequesquite, una arcilla que se convierte en piedra, formado por bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, carbonato de potasio y sulfato de sodio, y emerge a la orilla de lagos. Eduardo Flores Clair, “Los progresos de la fundición de metales argentíferos en la minería novohispana del siglo XVIII”, Dimensión Antropológica, año 13, vol. 36, 2006, pp. 43-62. [↩]

- AGN, Reales Cédulas, vol. 169, exp. 72, ff., 102-103v. Por los avances alcanzados, los autores serían premiados con el “privilegio exclusivo [a lo largo de su] vida”, con lo cual quedó prohibido el uso indiscriminado de los inventos. A los creadores se les reconoció su propiedad intelectual y se les otorgó el derecho de recibir “una moderada parte del provecho y ventaja que efectivamente resultare del uso de la tal invención”. En iguales circunstancias fueron considerados los súbditos que adquirieran algún instrumento o maquinaría en otro país y la incorporaran a la industria minera de Nueva España. En José Olmedo y Lama (comp.), Ordenanzas de Minería y colección de leyes y órdenes que con fecha posterior se han expedido sobre la materia, México, Imprenta de Vicente G. Torres a cargo de Mariano García, 1873, p. 43. [↩]

- La “greta” era una escoria que se obtenía de alguna fundición anterior, compuesta de monóxido de plomo, principalmente. [↩]

- Joseph Garcés y Eguía, Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundición y amalgamación, op. cit., p. 3. Existen algunos derivados más que actúan como fundentes: el hidróxido de sodio (NaOH), conocido como sosa cáustica, y el carbonato sódico hidratado (Na2Co3 · 10H2O). [↩]

- Eduardo Flores Clair, “Los progresos de la fundición de metales argentíferos en la minería novohispana del siglo XVIII”, op. cit., pp. 43-62. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 28, exp. 7, Contestación a la circular de 19 de mayo de 1806, Informe de Guanajuato, de José Joaquín Peláez, Manuel Pérez Valdés y Martín Riva, 6 de febrero de 1809. [↩]

- El malacate era una maquina movida por mulas o caballos. Se componía de una rueda, linternilla y eje, que sirve para enredar las sogas, que suben y bajan las mantas de metal o botas de agua por los tiros. [↩]

- Un socavón era uno o varios callejones subterráneos trazados en las faldas de los montes, para comunicarse con los tiros, desaguar las minas, sacar metales, tepetate, desmontes, trazados por debajo de los planes. [↩]

- AGN-M, Desagüe, vol. 36, exp. 7, año 1803, Las repúblicas de los pueblos de Tultepec, San Miguel, San Francisco y Tiopalco, contra la injusticia sobre compelerlos a trabajar en la obra del socavón del desagüe. [↩]

- Existía una obra colindante del Conde de Valle Ameno, con la mina de Nuestra Señora del Carmen; véase, entre otros, AGN-M, General de parte, vol. 37, exp. 62, 1751; General de parte, vol. 40, exp. 13, 1754. Para Alejandro Bustillo véase AGN-M, General de parte, 2874, exp. 1, 1754 y AGN-M, General de parte, vol. 67, exp. 454, 1789. [↩]

- Los socavones tenían costos muy diferenciados; en 1739, en el socavón de Azoyotla se invirtieron 80 000 pesos y se abandonó antes de terminar la obra, citado por Inés Herrera, “Los socavones aventureros”, Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos, núm. 28, abril-septiembre de 1992, pp. 77-78. Para abundar más sobre los costos, consúltese AGN-M, Indiferente Virreinal, Real Caja, Caja 5174-037, 1784; cincuenta y dos memorias del socavón del Rey en la Santísima Trinidad. [↩]

- Francisco Xavier de Gamboa, Cometarios a las Ordenanzas de Minas 1761 (edición facsimilar), México, Miguel Ángel Porrúa, 1987, pp. 491 y 496. [↩]

- “Satisfacción por Don. Joseph de Alzate”, Suplemento de la Gazeta de México, 5 de mayo de 1784, p. 1. [↩]

- “Carta que un minero que escribió al Sr. Joaquín Velázquez de León”, Suplemento de la Gazeta de México, 28 de julio de 1784. [↩]

- “Carta del señor director de minería D. Joaquín Velázquez de León, al mismo sujeto que le antecede en que se incluye la respuesta a la satisfactoria que produjo el Br. D. Joseph Alzate”, Suplemento de la Gazeta de México, 8 de septiembre de 1784. [↩]

- “Respuesta decisiva por Don Joseph de Alzate, al papel con que el título de Suplemento a la de México de 8 de septiembre, imprimió el Señor Director de Minería Don Joaquín Velázquez de León”, Suplemento de la Gazeta de México, 20 de septiembre de 1784. [↩]

- Tenemos la impresión de que la rivalidad entre Alzate y Velázquez de León no sólo fue por causa de la polémica en torno a los principios científicos y avances técnicos. Existe evidencia de que Alzate pretendía un lugar en el Tribunal de Minería y que Velázquez de León lo relegó; todavía a la muerte del director del Tribunal de Minería, Velázquez León, Alzate solicitó el puesto, pero también se le negó. Véase AHPM, 1779, caja 8, documento 18. Propuesta de dos máquinas de José Alzate Ramírez, “Carta de un Peruano a un Mexicano sobre haberse determinado por los proyectistas del Tribunal de Minería de Nueva España excluir a lo eclesiásticos de la enseñanza en el posible colegio 1784”, en José Antonio de Alzate, Memorias y ensayos, México, UNAM (Biblioteca del Estudiante Universitario, 103), 1985, p. 91. [↩]

- Desde 1768, Alzate había descrito la máquina de vapor y tenía una opinión muy favorable para este tipo de artefacto; véase, “Diario Literario de México, por Don José Antonio de Alzate y Ramírez, abril 19 de 1768 años”, Obras, I. Periódicos. Diario Literario de México. Asuntos varios sobre ciencias y arte. Observaciones sobre la física. Historia natural y artes útiles, edición de Roberto Moreno, México, UNAM, 1980, pp. 31-35. [↩]

- “Respuesta decisiva por Don Joseph de Alzate, al papel con que el título de Suplemento a la de México de 8 de septiembre, imprimió el Señor Director de Minería Don Joaquín Velázquez de León”, en Suplemento de la Gazeta de México, 20 de septiembre de 1784. [↩]

- Carlos Sempat Assadourian, “La bomba de fuego de Newcomen y otros artificios de desagüe: un intento de transferencia de tecnología inglesa a la minería novohispana, 1726-1731”, Historia Mexicana, vol. 50, núm. 3, enero-marzo de 2001, pp. 385-457. [↩]

- Para ahondar más en este tema véase: Archivo General de Indias (en adelante AGI), Sevilla, Audiencia de México, 1929, expediente sobre los nuevos ingenios presentados por D. Isidro Rodríguez de la Madrid vecino de la ciudad de México, para el desagüe de las minas de aquel reino, y autos seguidos por este; con D. Miguel López Diéguez, sobre cierta recompensa que pide y otras cosas. Año/s de 1728 a 1732. [↩]

- Francisco Xavier Gamboa, Cometarios a las Ordenanzas de Minas 1761, México (edición facsimilar), Miguel Ángel Porrúa, 1987, p. 355. [↩]

- AHPM, caja IV, documento 11, “Borradores”, 1784, ff. 21-28 y 31v a 32v, año 1784. [↩]

- Es posible encontrar este tipo de testimonios, con lo cual la historia de la tecnología en México se enriquecería y los juicios sobre la resistencia a las innovaciones cambiaria; véase AGN-M, Minería, vol. 28, exp. 9, Superior orden del Excmo. Sr. Virrey de este reino para la práctica de diligencias sobre el establecimiento de las bombas de fuego para desaguar las minas de este reino, que S.M. previene en la Real Orden de 12 de enero de 1805, Zinapéquaro 1806. [↩]

- Entre 1800 y 1810 el promedio anual fue de 22 302 899 pesos y el promedio de 1811 a 1818 fue de tan sólo 8 069 881 pesos. Véase El Águila Mexicana, t. II, núm. 124, 16 de agosto de 1823, pp. 455-457, estadística elaborada por Rafael Lardizábal. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 30, exp. 11, carta reservada, núm. 244, incompleta, al Ministerio de Guerra. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 30, 1819, exp. 12, ff. 355v. [↩]

- Gaceta Extraordinaria del Gobierno, miércoles 16 de abril de 1817, pp. 439-446. Es posible que dicha máquina haya sido la primera en toda Latinoamérica. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 30, 1819, exp. 12, Real orden en que se previene el establecimiento de bombas de vapor, que se auxilie a los labradores pacíficos, y prescribe los que se previene ejecutar con las causas formadas por infidencia contra los dependientes, administradores o dueños de minas. [↩]

- Rafael Dobado González, “Las técnicas productivas en Almadén, 1759-1808”, en J. Sánchez Gómez y G. Mira Delli-Zotti (comps.), Hombres, técnica, plata: minería y sociedad en Europa y América, siglos XVI-XIX, Sevilla, Aconcagua Libros, 2000, pp. 12-13. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 28, 1819, exp. 5, Estos autos han de rolar entre todos los señores, lo vio el intendente y pasa al V. Alcocer, que remite de utilidad y el que demanda discreción 1820. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 28, 1820, exp. 10, Testimonio de la circular del Tribunal de Minería de las contestaciones de las diputaciones sobre formar una compañía de accionistas para surtir de máquinas de vapor al reino. [↩]

- Cuando los expertos hablan de falta de agua, en realidad se refieren a la escasez de fuerza motriz que podría aprovecharse de la afluencia de los ríos. Pero de manera paradójica, al interior de las minas, el agua era muy abundante, por los ríos subterráneos, las filtraciones de agua y sobre todo en la época de lluvias. [↩]

- El problema de las aguas subterráneas en la geografía minera era diferenciado: las minas del norte se vieron menos afectadas, en comparación de las del centro del país, las que padecían volúmenes altos. El agua que salía de las minas era destinada al consumo humano y al beneficio de los minerales. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 28, exp. 5, Estos autos han de rolar entre todos los señores, lo vio el intendente y pasa al V. Alcocer, que remite de utilidad y el que demanda discreción 1820. [↩]

- AGN-M, Minería, vol. 28, exp. 5, Estos autos han de rolar entre todos los señores, lo vio el intendente y pasa al V. Alcocer, que remite de utilidad y el que demanda discreción 1820, f. 203. [↩]

- Ibidem, exp. 10, Testimonio de la circular del Tribunal de Minería de las contestaciones de las diputaciones sobre formar una compañía de accionistas para surtir de máquinas de vapor al reino. [↩]

- Ibidem, exp. 5, Informe de Fausto de Elhuyar y Andrés del Río, al virrey, 10 de febrero de 1811, f. 225-225v. [↩]

- Ibidem, exp. 7, f. 247, Contestación a la circular de 19 de mayo de 1806. [↩]

- Ibidem, exp. 9, Superior orden del Excmo. Sr. Virrey de este reino para la práctica de diligencias sobre el establecimiento de las bombas de fuego para desaguar las minas de este reino, que S.M. previene en la Real Orden de 12 de enero de 1805, Zinapéquaro 1806, f. 125. [↩]

- Ibidem, exp. 9, Superior orden del Excmo. Sr. Virrey de este reino para la práctica de diligencias sobre el establecimiento de las bombas de fuego para desaguar las minas de este reino, que S.M. previene en la Real Orden de 12 de enero de 1805, Zinapéquaro 1806, fs. 341. [↩]

- Ibidem, exp. 8, Testimonio del plan formado por la junta de mineros celebrada para tratar el establecimiento de una compañía a fin de introducir en el reino máquinas de vapor, 19 de febrero de 1820. [↩]

- Véase en especial el apartado dedicado al desagüe de las minas, Thomas Tredgold, Tratado de las máquinas de vapor y de su aplicación a la navegación, minas, manufacturas, Madrid, Imprenta de León Amarita, 1831, pp. 374-380. [↩]

- Eric J. Hobsbawm, Industria e imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros días, Barcelona, Crítica, 2001, p. 13. [↩]

- La autora considera de suma importancia el debate sobre la introducción de las bombas de vapor. Véase María Eugenia Romero Sotelo, Minería y guerra. La economía de Nueva España, 1810-1821, México, El Colegio de México / UNAM, 1997, p. 164. [↩]