A cuatro décadas de distancia, el movimiento estudiantil de 1968 se ha convertido en una de las fechas claves de referencia de la historia política mexicana del siglo XX. Los politólogos han señalado que la principal aportación de la rebelión consistió en la reivindicación cívica que enarbolaron universitarios y politécnicos en torno a un Estado de derecho en un momento en que el sistema político mexicano atravesaba una fase de régimen de partido de Estado. En tales condiciones, dirigirse en sus comunicados directamente “al pueblo de México”, eliminando la intermediación del Presidente, o manifestarse en las calles y culminar la protesta en el Zócalo capitalino, un espacio semisagrado, reservado para las marchas de acarreados afines al Estado en aquellos años, podría resultar inocuo en una democracia convencional, pero resultaba profundamente subversivo en el contexto político vertical de aquellos años, sin contrapesos jurídicos y legislativos efectivos para la figura del Poder Ejecutivo.

En este mismo orden de ideas, la formulación del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga (CNH) reclamaba puntos concretos más o menos fáciles de destrabar en un modelo democrático, pero muy difíciles de abordar por un gobierno autoritario corporativista que carecía de los medios para negociar con ciudadanos independientes. Visto en retrospectiva, la bandera del “diálogo público” y su reivindicación permanente por el CNH a lo largo de las siguientes semanas resulta comprensible por parte de un liderazgo estudiantil acostumbrado a la demagogia oficial y sus métodos de cooptación. Al mismo tiempo se convirtió en un obstáculo fatal que impidió la realización de cualquier tipo de negociación con las autoridades.

La historiografía del 68 ha explorado el movimiento en sus distintas facetas, analizando la composición interna y el papel de liderazgo del CNH, ponderando los aspectos simbólicos de las demandas de este organismo, leyendo e interpretando la percepción de la rebelión a través de los sistemas de inteligencia política nacionales y extranjeros, y destacando la participación adolescente en sus primeras etapas, entre otras interesantes aproximaciones.

Pese a lo anterior, la lectura del uso de las imágenes fotográficas como un posible documento para el análisis del 68, y los vínculos de la prensa y el poder a finales de la década de los sesenta, todavía no cumple un papel importante en esta valoración historiográfica. No se trata de que las fotografías hayan estado ausentes en el desarrollo del movimiento y en la percepción del mismo que generaron los distintos periódicos capitalinos y revistas ilustradas que circularon por aquellos conflictivos meses. Por el contrario, dichas imágenes cumplieron un papel muy destacado ante la cerrazón casi absoluta de los medios electrónicos y ocuparon un lugar simbólico de primera importancia, por lo que fueron utilizadas y manipuladas desde las posturas políticas y los lugares sociales más diversos, en un amplio espectro que abarcó desde la derecha empresarial de corte anticomunista y la oposición partidaria conservadora hasta sectores progresistas y grupos radicales de ultra izquierda, pasando por todos los matices y contrapuntos moderados que se quieran encontrar.

Esta comunidad imaginada generada en las páginas de los medios impresos circuló en forma amplia a nivel nacional, permeó las conciencias y el pensamiento de distintos sectores sociales y proporcionó referentes visuales clave para la construcción de una memoria colectiva que se alimentaría de algunas de estas fotografías convertidas en iconos a lo largo de varios años.

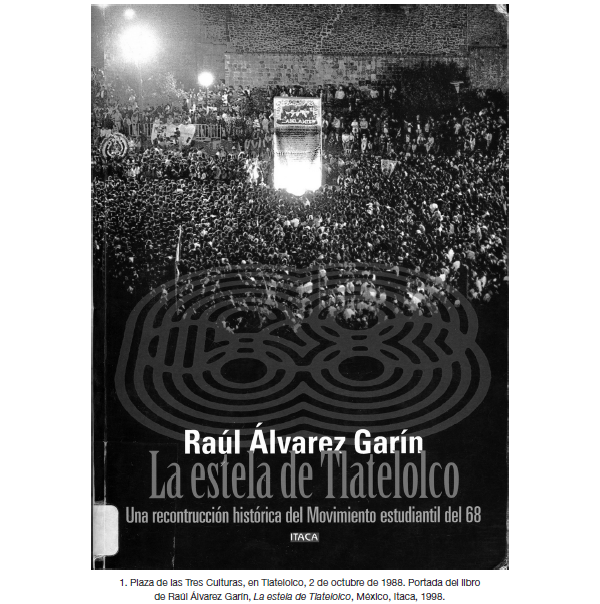

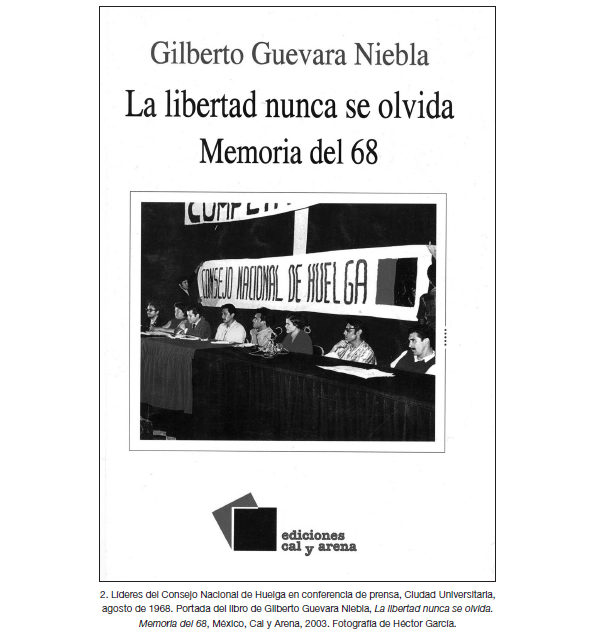

Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, dos de los líderes más importantes del movimiento del 68 están conscientes del papel estratégico desempeñado por las imágenes. Cada uno ha escrito su versión del 68 en sus memorias recientes con los libros La estela de Tlatelolco y La libertad no se olvida, y han acompañado sus textos con una selección de fotografías que corresponden a su visión del mundo. Las portadas elegidas por ambos se vinculan estrechamente con la lógica argumentativa desplegada por cada uno en el interior de sus libros. La primera, de Álvarez Garín, con un canto colectivo en el que se observa la luminosidad justiciera de la estela que representa la memoria histórica que irradia una parte de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (fotografía 1); la segunda, de Guevara Niebla, subraya la importancia del liderazgo del CNH y su papel histórico en los aciertos y los errores de la conducción política del 68 (fotografía 2).

En este expediente fotográfico presentamos algunos ejemplos de las imágenes del 68 y la posible lectura que se desprende de sus respectivos usos políticos y editoriales. Por razones de espacio, sólo nos detendremos en algunos de los episodios más representativos.

La primera fase de lo que hoy conocemos como movimiento estudiantil se desarrolló en la última semana de julio y tuvo como protagonistas a los jóvenes de las vocacionales y las preparatorias y a la policía y el ejército. La participación de dichos jóvenes, carne de cañón de las redadas llevadas a cabo por autoridades que los criminalizaban y estigmatizaban, constituye un expediente abierto que han retomado algunos historiadores en los años recientes y que conviene no subestimar, pues debe tomarse en cuenta que el desarrollo posterior del movimiento se basó en los reclamos juveniles formulados en esta etapa. El abuso de las fuerzas del orden llegó a su clímax con la destrucción de la puerta barroca de San Ildefonso, hecho que fue retomado posteriormente por los propios estudiantes como hito fundador que justificó el inicio del movimiento.

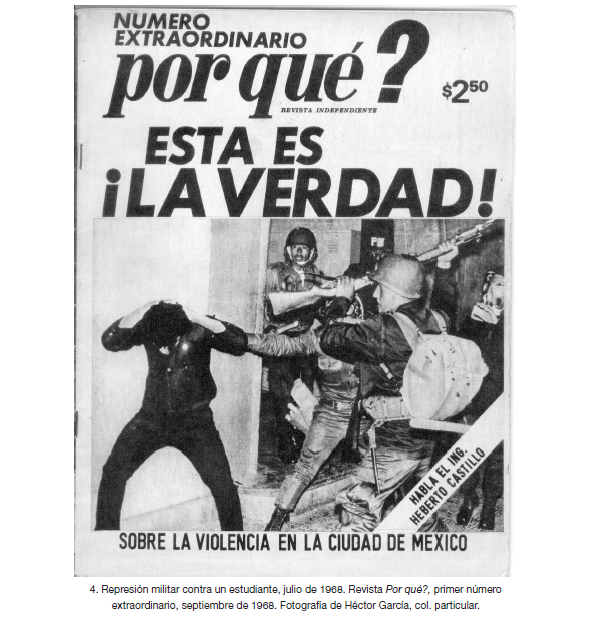

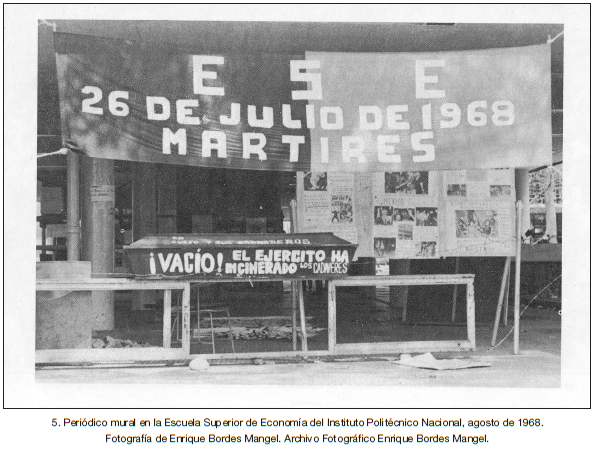

La temprana edad de los adolescentes es captada por la mirada documental de José Dávila Arellano en la revista Life en español, un espacio sugerente que tomo distancia de los puntos de vista oficialistas y retomó en cambio la tradición de las revistas ilustradas y la pertinencia de privilegiar la secuencia narrativa sobre la fotografía aislada (fotografía 3). Héctor García, uno de los fotógrafos más relevantes de la segunda mitad del siglo pasado, registra el momento de la represión llevada a cabo por un soldado del agresivo grupo de los paracaidistas, enmarcado en un titular de Por qué?, una de las revistas de mayor consumo entre las filas estudiantiles, la cual representaba a los sectores más radicales de la izquierda y se ostentaba en este número como la única portavoz de la verdad (fotografía 4). Resulta importante subrayar la manera en que esta última imagen fue retomada por las brigadas estudiantiles del movimiento, las cuales la incorporaron en sus periódicos murales y con ello a su propia narrativa de los acontecimientos. El registro de esta imagen se la debemos a la lente siempre sutil de Enrique Bordes Mangel, uno de los fotógrafos más atentos a la dinámica de los movimientos sociales en el México de aquellos años (fotografía 5).

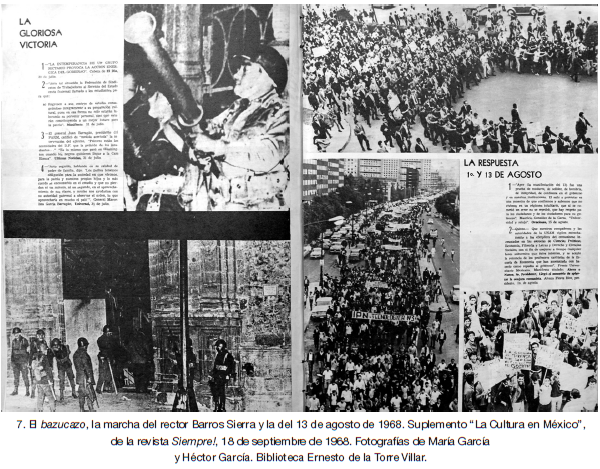

En aquellos primeros días las autoridades urdieron de inmediato una teoría de la conjura, que justificaba la represión y atribuía el caos y el desorden a un complot internacional orquestado por extranjeros y comunistas para boicotear la realización de las Olimpiadas. La construcción de este guión paranoico —que ha sido corroborado por investigaciones recientes basadas en la apertura de documentos oficiales desclasificados locales y extranjeros— no contaba con una pieza del rompecabezas, que no se ajustó a los esquemas previsibles de la orientación “políticamente correcta” de la clase política. Nos referimos a la actuación del rector Javier Barros Sierra, que a las pocas horas del “bazucazo” en San Ildefonso izó la bandera a media asta en Ciudad Universitaria, pronunció su famoso discurso sobre la violación a la autonomía y encabezó la primera marcha organizada de universitarios y politécnicos que posibilitó el surgimiento del CNH como interlocutor único del gobierno. Fue tan eficaz la actuación política del rector, que detuvo por unos días el linchamiento gubernamental contra los jóvenes, operado en las páginas de la prensa y abrió un breve paréntesis de tregua en la cobertura antiestudiantil de los diversos medios, lo que permitió el espacio político para la construcción del mencionado Consejo en los siguientes días.

El periódico Excélsior, un diario que apostó por lo general a la crítica representada por colaboradores de la talla de Daniel Cosío Villegas, reforzó mediáticamente el liderazgo del rector en una plana de dos imágenes con pies de foto muy respetuosos, pero sin crédito fotográfico, la cual muestra dos ángulos distintos de la marcha (fotografía 6), mientras María García —una de las pocas fotógrafas del 68— se sobrepuso a la hostilidad de un gremio compuesto mayoritariamente por varones y realizó una interesante cobertura del mismo episodio con un contexto crítico brindado por la crónica del escritor Carlos Monsiváis en “La cultura en México”, el suplemento de la revista Siempre! (fotografía 7).

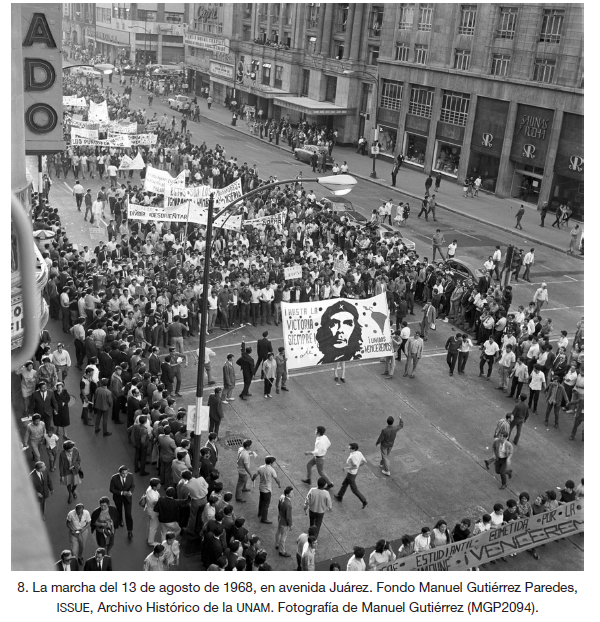

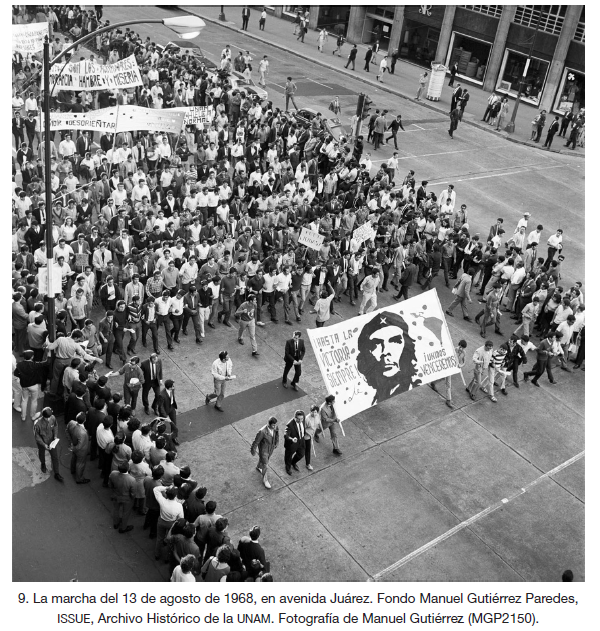

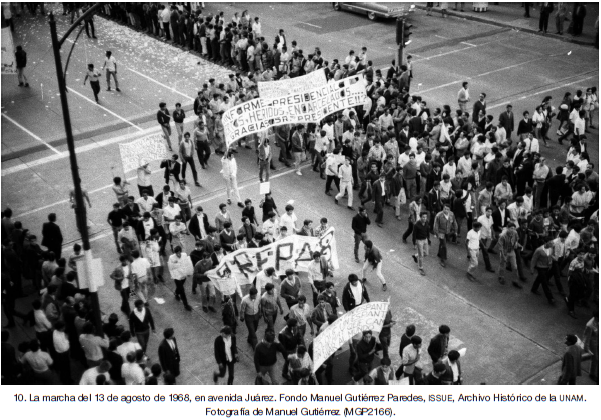

La marcha multitudinaria del 13 de agosto representó uno de los mejores momentos del movimiento estudiantil. Se trata de la primera respuesta masiva y organizada que tomó pacíficamente las calles de la ciudad de México y desembocó en el Zócalo, en abierto desafío a Díaz Ordaz y al sistema político de la época. La prensa en su conjunto le brindó una de las coberturas más amplias que se hayan realizado sobre este tipo de manifestaciones urbanas —con las acotaciones del caso, siempre ligadas a la autocensura proveniente de las autoridades y los poderes fácticos—. Aquí presentamos la crónica visual del evento realizada desde puntos de vista muy distintos, y que habían permanecido en el anonimato hasta hace algunos años por razones harto diferentes. La primera referencia constituye una verdadera mirada de poder. Está a cargo de Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Mariachito”, el cual fue contratado por Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, para registrar los distintos episodios del movimiento. Como “nadie sabe para quien trabaja”, a la muerte de “Mariachito” la familia vendió el acervo, o mejor dicho, lo que quedaba de él, al Archivo Histórico de la UNAM, lugar en el que actualmente cualquiera puede realizar una consulta pública. La secuencia que presentamos muestra un aspecto importante del registro llevado a cabo por Gutiérrez aquella tarde, emplazando su cámara a un costado del Cine “Prado” y captando cada instante del devenir de la marcha, en lo que constituye un punto de vista frío y distante, pero atento a posibles reconocimientos posteriores por parte de los servicios de inteligencia gubernamentales (fotografías 8, 9 y 10).

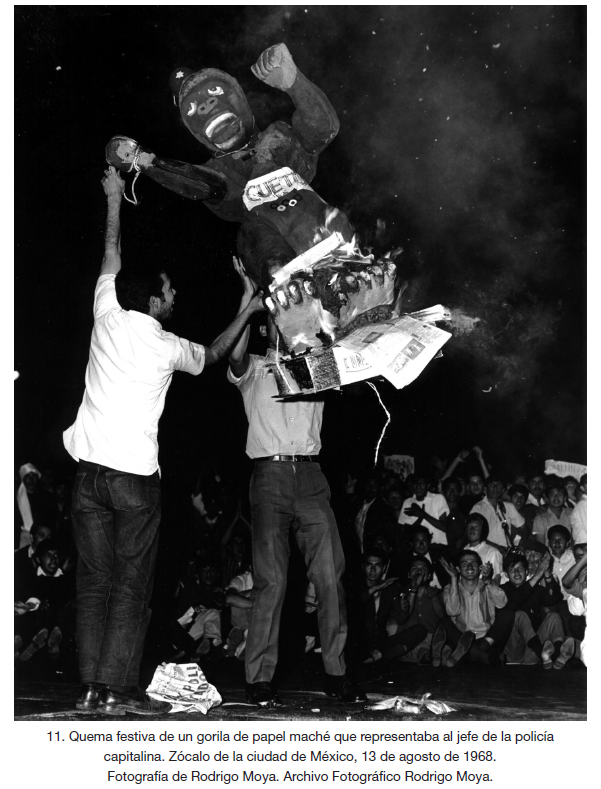

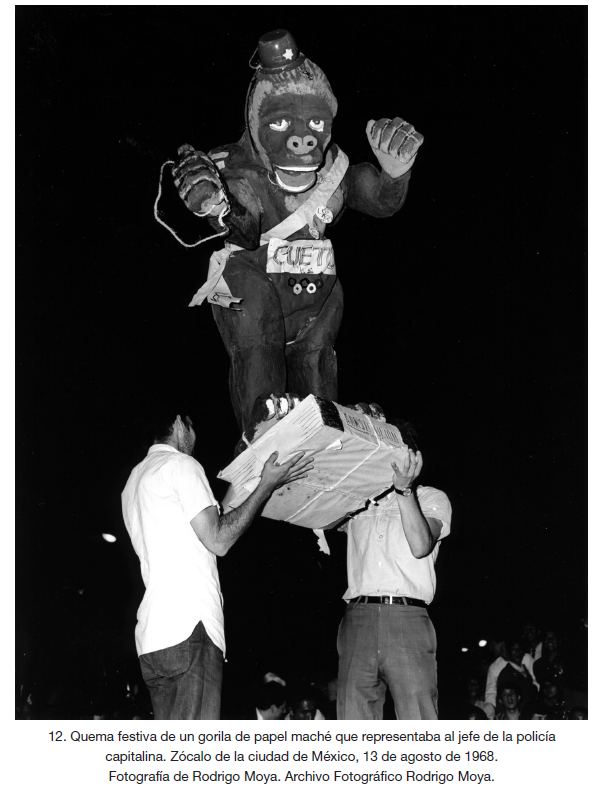

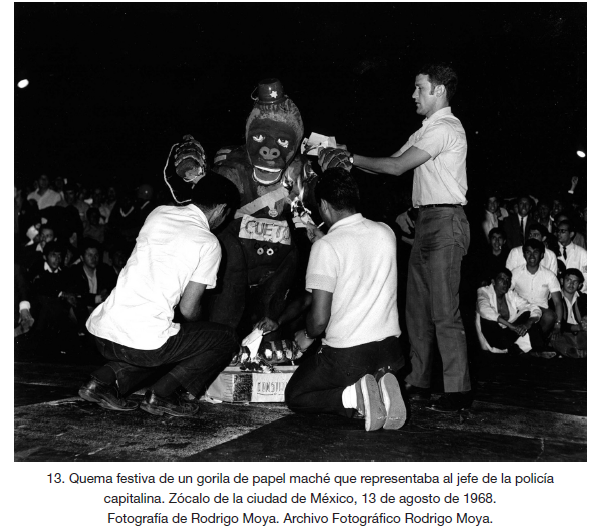

Como eficiente contrapunto tenemos la mirada de Rodrigo Moya, uno de los fotógrafos más relevantes del México de mediados del siglo pasado, quien se incorporó aquella tarde a la marcha en su calidad de ciudadano y se mezcló con los estudiantes para obtener imágenes cercanas que retratan la fiesta y la irreverencia desplegada por los jóvenes aquella tarde. Tal es la fuerza de la siguiente secuencia, donde puede verse la quema del gorila de papel maché que representaba la figura del general Luis Cueto, el cuestionado jefe de la policía capitalina (fotografías 11, 12 y 13).

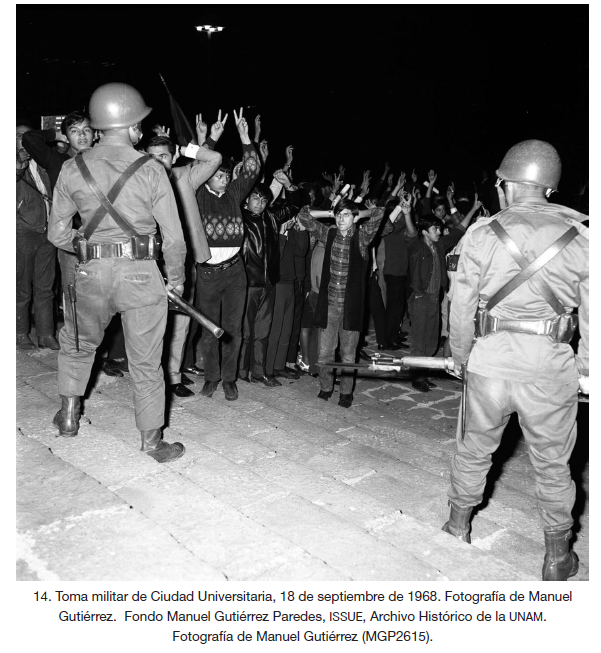

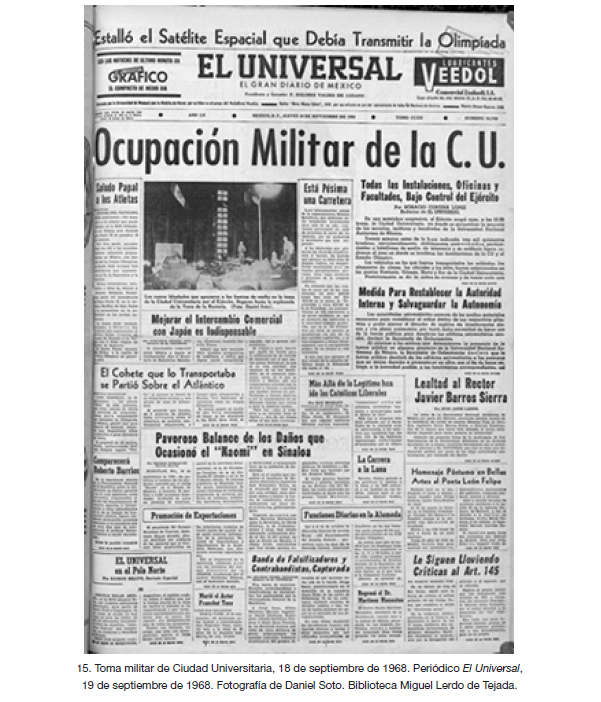

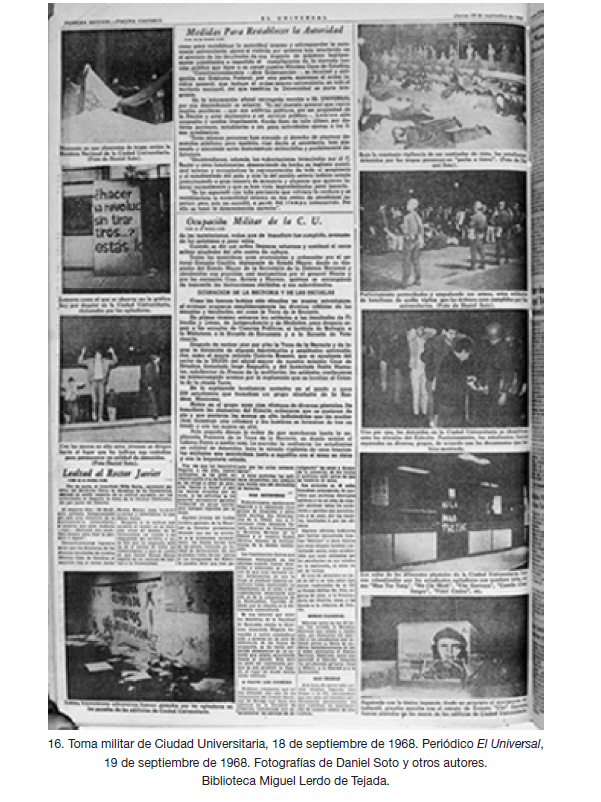

Episodio de una carga simbólica muy poderosa lo fue la toma militar de Ciudad Universitaria a manos del ejército, en la cual participaron diez mil soldados bajo las órdenes del general José Hernández Toledo la noche del 18 de septiembre. A diferencia de los episodios callejeros que predominaron en las semanas anteriores, aquí estamos frente a un operativo de Estado, que calculó previamente costos y preparó escenografías. Tal como consta en testimonios recientes, el gobierno citó a un contingente significativo de fotógrafos en Gobernación y los trasladó a la Ciudad Universitaria, donde las fuerzas armadas tenían preparado un tour para los profesionales de la lente, el cual incluía una visita a varias de las aulas rebautizadas por los estudiantes con nombres de guerrilleros o líderes comunistas, graffitis denigratorios de las autoridades y supuestos arsenales de bombas molotov, entre otras pruebas documentales con carga negativa para el movimiento y acuse de recibo para la opinión pública. Sin embargo, algunas horas después la valla de soldados interpuesta en la avenida Insurgentes, a la altura del edificio de la rectoría, impidió la salida de algunos de los fotógrafos atrasados y obstaculizó la entrega de las imágenes a sus periódicos y centros de trabajo. Tal fue el caso de Daniel Soto, el jefe de fotógrafos de El Universal, quien se quedó a merodear en la explanada y ya no pudo salir a tiempo con el resto de los colegas. Desesperado, saludó efusivamente a un reportero amigo, quien lo reconoció del otro lado de la valla y literalmente a través de la hilera de militares le colocó el rollo en las manos, en un sorpresivo acto que el periodista comprendió de inmediato, antes de salir corriendo a las oficinas del periódico.

La prensa en su conjunto dio cuenta del importante acontecimiento, interpretándolo como una medida dolorosa pero necesaria, salvo algunas raras excepciones. La mirada de poder de Manuel Gutiérrez llevó a cabo de nueva cuenta un registro meticuloso del episodio, focalizando su atención en los estudiantes y profesores detenidos (fotografía 14).

Con un enfoque distinto, el mencionado Daniel Soto completa el cuadro con una imagen en la que contextualiza la entrada de los tanques con el asta bandera y el edificio de la rectoría y que fue publicada en la primera plana de El Universal, junto con otras cuatro publicadas en páginas interiores, que muestran distintos aspectos de la ocupación, llegando incluso a presentar la irreverencia de uno de los estudiantes que alcanza a saludar a la cámara haciendo la famosa “v” de la victoria (fotografías 15 y 16).

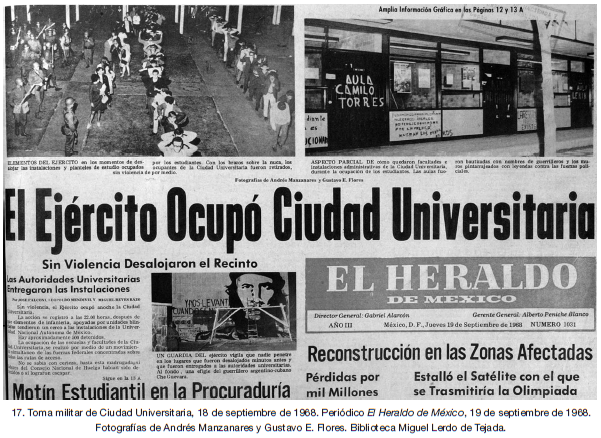

El tono general de las coberturas, casi siempre contrarias al movimiento, lo podemos captar a través de la primera plana de El Heraldo de México, cuyo titular se regodea en la imagen del Che Guevara y otros aspectos de la toma, en tres fotografías a cargo de Andrés Manzanares y Gustavo E. Flores (fotografía 17).

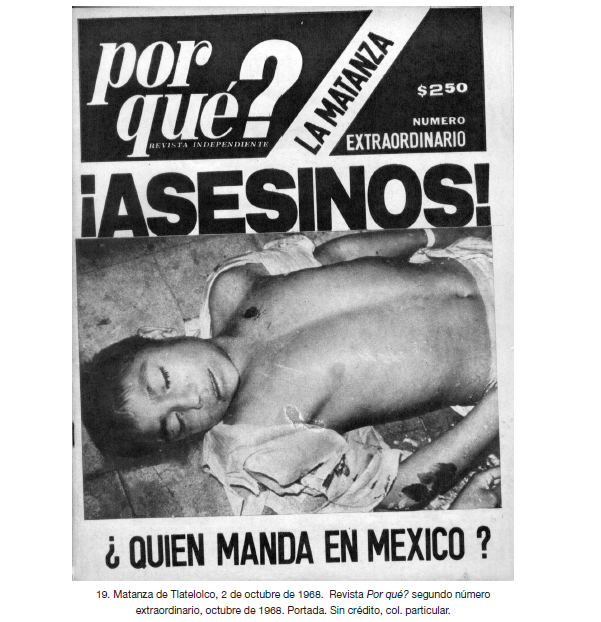

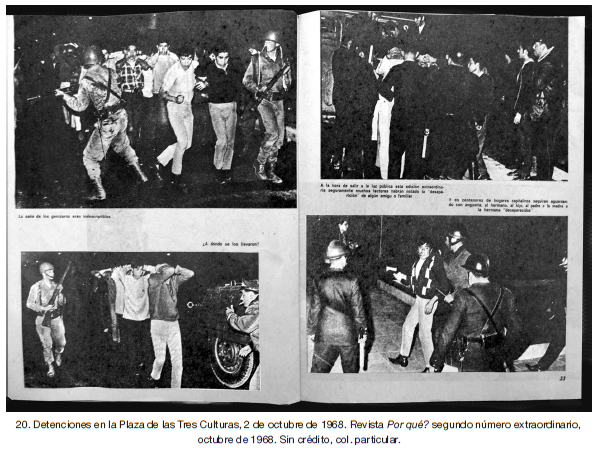

La fecha más importante, por su carga trágica, es la del 2 de octubre. La censura permeó como nunca antes el uso editorial de las imágenes. Los testimonios de fotógrafos y editores coinciden en señalar la puesta en marcha de un operativo judicial que confiscó un buen número de negativos, como medida de intimidación para aquellos directivos y jefes de fotografía a los que no les hubiera quedado lo suficientemente claro los lineamientos oficiales para aquella ocasión. La tendencia general fue la de minimizar la gravedad de los hechos y atribuir la responsabilidad del entuerto a los francotiradores —supuestamente estudiantiles— apostados en azoteas y departamentos de la unidad Tlatelolco. Algunas notables excepciones están representadas por el periódico Excélsior, que publicó en primera plana tres fotografías de Carlos González, con pies de foto muy precisos que denunciaban la represión y el abuso de las fuerzas armadas —algo experimentado por el propio González, quien fue herido por un soldado con una bayoneta— y la revista Por qué?, la que además de realizar la cobertura más amplia de la masacre, acusó directamente a Gustavo Díaz Ordaz y al general Marcelino Barragán como responsables de la tragedia, al tiempo que publicó las crudas imágenes de los cadáveres en la morgue, sobrepasando los límites de lo tolerado por las autoridades en aquella terrible jornada (fotografías 18, 19 y 20 ).

Hasta aquí el recorrido. Las imágenes van imponiendo su propia narrativa y pueden ser releídas de manera distinta a cuarenta años de distancia. La relectura que hemos propuesto en este espacio esta construida no sólo a partir de las intenciones de los fotógrafos, sino de los usos editoriales que otros imprimieron a sus imágenes.

Sobre el autor

Alberto del Castillo Troncoso

Este artículo forma parte de una investigación más amplia que el autor desarrolla en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, con el apoyo del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.