Si bien existen varios vocabularios de lenguas indígenas mexicanas, incluyendo uno de seri1 —llamada comcáac por sus hablantes—, la producción de diccionarios es muy escasa, y por ello el trabajo compilado por Mary Beck Moser y Stephen Marlett representa un verdadero avance para una de las áreas menos exploradas por la lingüística dedicada a las lenguas nativas de México, y en general sobre las lenguas autóctonas habladas en todo el mundo.

Si bien existen varios vocabularios de lenguas indígenas mexicanas, incluyendo uno de seri1 —llamada comcáac por sus hablantes—, la producción de diccionarios es muy escasa, y por ello el trabajo compilado por Mary Beck Moser y Stephen Marlett representa un verdadero avance para una de las áreas menos exploradas por la lingüística dedicada a las lenguas nativas de México, y en general sobre las lenguas autóctonas habladas en todo el mundo.

Su aporte podemos caracterizarlo en varios niveles. En primer lugar destaca el hecho de ser el resultado de más de cinco décadas de estudio sobre la estructura de la lengua seri, así como la recopilación acuciosa de miles de términos en este idioma hablado por 595 individuos mayores de cinco años, según el conteo 2005 del INEGI; dichos hablantes se localizan en una de las regiones más inhóspitas de la república mexicana y habitan dos comunidades de la región costera del estado de Sonora: Socáaix (Punta Chueca) y Haxöl Iihom (El Desemboque). Desde 1951 Mary Moser y Edward W. Moser comenzaron el estudio lingüístico sobre esta lengua, lo cual comprendía el inventariar los términos de un extenso vocabulario. Después de 25 años de convivir con los miembros de la comunidad seri, Edgard Moser falleció precisamente el mismo año en que Stephen Marlett comenzó sus estudios con esta lengua. La continuidad de Mary en la investigación lingüística y, sin querer, el pase de la estafeta de Edward a Stephen, permitieron a estos académicos concluir su labor después de mucho tiempo de arduo trabajo de recopilación, sistematización y análisis de cuantiosos datos léxicos y gramaticales.

Su trabajo en y con la comunidad de habla les permitió elaborar un material rico en muchos aspectos al obtener los datos de primera mano, pues mediante la interacción cotidiana con varios individuos y la cabal integración a la vida comunitaria del grupo étnico les permitió reconocer algunas de las relaciones de la lengua con la cultura seri, sin concentrar únicamente sus estudios en el análisis de la estructura del idioma. También debe resaltarse el hecho de que estos tres lingüistas hayan sido casi los únicos estudiosos de una lengua interesante —claro está que sin menosprecio de otras— no sólo por la complejidad estructural, sino también por la estrecha relación con su cultura y visión del mundo, así como por una peculiar situación sociolingüística. Aún cuando el seri o comcáac es una lengua hablada por un pequeño número de individuos, disfruta al mismo tiempo de una fuerte vitalidad lingüística, lo cual contrasta con otras lenguas minoritarias de la región y del país, y en algunos casos de lenguas con mucho más hablantes, algunas de ellas en franco proceso de desplazamiento lingüístico frente al español.

En segundo lugar resalta la contribución de varios miembros de la comunidad seri. Algunos de ellos participaron activamente en la elaboración del diccionario, como los siete colaboradores del comité editorial, además de Roberto Herrera Marcos, fallecido en 1988, y quien junto con Edward Moser fue pionero en la conformación del material recopilado, el cual ahora sale a la luz en forma de un extenso diccionario con más de siete mil entradas. La participación de los hablantes nativos en este tipo de estudios es básica para lograr la extensión y exactitud de un diccionario tan elaborado como el que nos presentan los lingüistas en conjunción con las hablantes de la lengua, y en este sentido sólo puede ser comparado con el diccionario hopi.2 Dicha recopilación también fue realizada por varios investigadores y hablantes de la lengua, uno de ellos con conocimientos de lingüística, lo cual permitió una mayor exactitud en el manejo de los materiales y de su análisis léxico; en consecuencia, elaborar diccionarios como los de estas dos lenguas implica algo más que una sumatoria de palabras y requiere estudios profundos del sistema lingüístico, incluido el lexicográfico, para conformar cada una de las entradas y sus ejemplos en contextos gramaticales específicos.

En tercer lugar sobresale el empleo de las lenguas seri, español e inglés en la elaboración del diccionario, pues ello lo hace más atractivo para una cantidad mayor de posibles usuarios, al mismo tiempo que se amplían las posibilidades de un conocimiento profundo por parte de la comunidad seri, al aparecer la traducción de cada palabra en las otras dos lenguas. La globalización del conocimiento hace necesario trabajos como este donde una lengua indígena comparta el mismo nivel con las lenguas indoeuropeas. Su aporte junto a estos dos idiomas occidentales amplía el conocimiento sobre otras lenguas con estructuras diferentes, que permiten adentrarse en las representaciones sociales y culturales de grupos poco conocidos en los países industrializados.

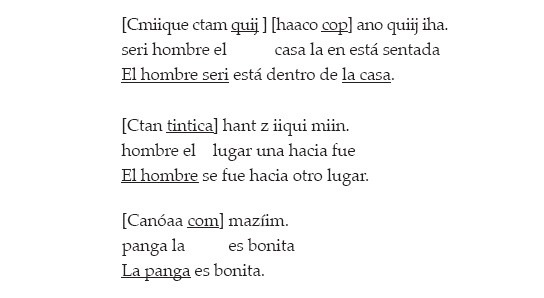

Además, para ayudar a entender y utilizar el diccionario los autores incluyeron un estudio gramatical escrito en español, con una breve exposición sobre algunos temas pertinentes y ejemplos que permiten una mejor comprensión de las entradas léxicas y de las oraciones que las acompañan. También agregan varias tablas, apéndices y notas técnicas que resumen el complejo sistema gramatical seri. Baste un ejemplo para apreciar el apoyo que significa contar con la descripción gramatical en esta obra: quij se define en el diccionario como un artículo que se traduce como ‘el’, ‘la ‘ y entre paréntesis se especifica que se caracteriza como una cosa sentada. En el apartado gramatical aclaran que quij es uno de varios artículos determinados más comunes, los cuales reflejan, en general, el número y la posición del sustantivo. De acuerdo con el número, el plural de quij es coxalca ‘los ‘, ‘las ‘ (cosas sentadas) y en relación con la posición existen otros artículos como cop o cap [la diferencia entre estos dos es dialectal] ‘cosa parada’, com ‘cosa acostada’, tintica ‘cosa que se aleja’, timoca ‘cosa que viene’ y quih ‘cosa con posición indeterminada’. Algunos ejemplos de artículos determinados son:

Estos ejemplos permiten observar la forma en que los seris delimitan y clasifican la realidad, lo cual implica la forma en que caracterizan los artículos determinados, que incluye tanto la posición de seres animados e inanimados como su forma inmóvil o en movimiento. De esta manera las formas gramaticales están íntimamente relacionadas con las clasificaciones culturales. En el primer ejemplo el hombre está sentado y la casa parada; en el segundo el hombre se aleja y en el tercero la panga está acostada. Estas posiciones o movimientos están íntimamente relacionados con la representación del mundo que tienen los seris.

Dentro del estudio gramatical, en la primera unidad se describe el sistema de escritura que han utilizado los autores después de una serie de cambios ocurridos desde la década de 1950 hasta la conformación del diccionario. La decisión de utilizar un alfabeto particular para cada lengua indígena ha sido uno de los mayores problemas de la lingüística, sobre todo la relacionada con la educación en el medio indígena —y en el caso de la lengua seri no ha sido la excepción—. Ante el dilema de usar una u otra posible grafía, lingüistas y hablantes nativos han tratado de acordar cuál es la mejor opción, sobre todo en lenguas tan complejas en el sistema de sonidos como es el caso del seri. El resultado es un alfabeto que contiene 22 letras: 4 vocales y 18 consonantes. Las vocales son: a, e, i y o, aunque las mismas pueden aparecer como dobles (vocales pronunciadas el doble de tiempo que las sencillas) en sílabas acentuadas. Las vocales se pronuncian un tanto parecidas a las del español; sin embargo, la e varía al ser más abierta, similar a la a [æ] de la palabra cat (‘gato’) en inglés, y algunas personas alternan el uso de o con u, sin que cambie el significado de las palabras, al ser una variante fonética del sonido distintivo o. Una mayor complejidad se presenta con las consonantes, algunas de las cuales en nada se parecen a las del español. Las letras que se utilizan son: c, cö, f, h, j, jö, l, m, n, p, qu, r, s, t, x, xö, y, y z. En primer término las letras c y qu representan el sonido [k]; la j es parecida a la del español, aunque en algunos casos se pronuncia como un soplo, mientras la x se emite colocando la lengua en la parte posterior a la utilizada en la letra j, al tocar la úvula, casi rozando la campanilla. Por su parte, cö, jö y xö [kw xw y Xw,] forman la serie labializada de c, j y x, esto es, una u formando parte de la consonante velar o uvular que le antecede. Además, la h representa un cierre glotal o saltillo [ʔ], sonido que se pronuncia al interrumpir el paso del aire al cerrar las cuerdas vocales. A su vez la l [ł] es diferente a la del español, aunque cercana a ella, y se pronuncia con mayor fricción y al mismo tiempo como un soplo porque no vibran las cuerdas vocales, diferente a como sucede en español e inglés, en ambos casos vibrando las cuerdas vocales. Por último, la z [š] se pronuncia como la x en la palabra Xola, o parecida a la sh del inglés en el ejemplo she ‘ella’.

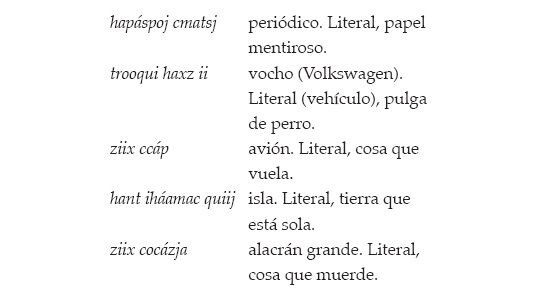

A diferencia de otras lenguas de la región, como el yaqui y el mayo, que presentan una gran cantidad de préstamos del español, la lengua seri exhibe muy pocos, como canóaa ‘lancha’, coopa ‘vaso’ y roocö ‘loco’. Esto se debe a la capacidad de este tipo de lenguas para formar palabras al crear nuevos vocablos a partir de formas léxicas nativas. A esta clase de palabras, generadas a partir de las ya existentes, se les llama neologismos y su conformación no necesariamente viene de préstamos, debido a que pueden ser producidas bajo la necesidad de nombrar el mundo que los rodea. Los hablantes de seri tienen una gran capacidad para crear neologismos, como se observa en los siguientes ejemplos:

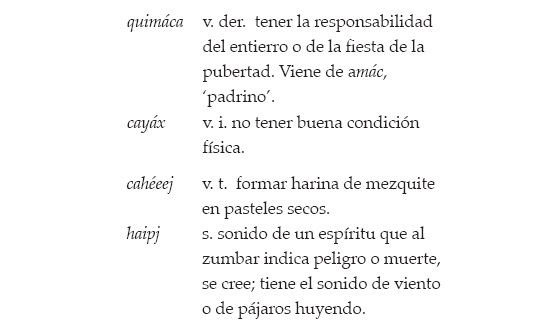

Al mismo tiempo existen palabras en seri que requieren de una explicación en inglés o español para entenderse cabalmente. En algunos casos esas palabras están íntimamente relacionadas con la cultura del grupo:

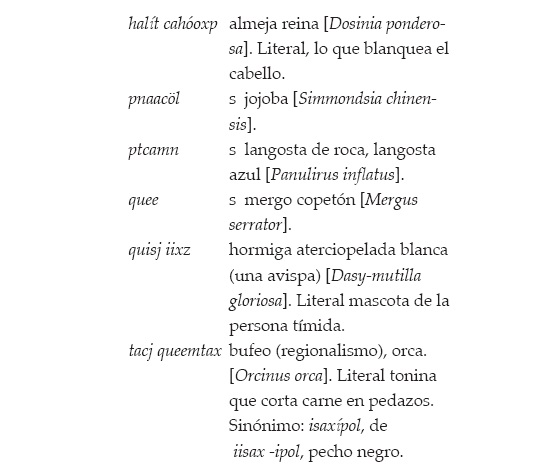

El diccionario es de una gran riqueza en relación con varios campos semánticos, que muestran cómo los hablantes de esta lengua clasifican el mundo. Como grupo social donde el desierto y el mar son piezas clave de sus medios de subsistencia, han desarrollado una extensa terminología en algunos campos, como el de la flora y la fauna. Aquí hay otro acierto en el diccionario, al incorporar la clasificación científica en las entradas de plantas y animales. Ejemplos:

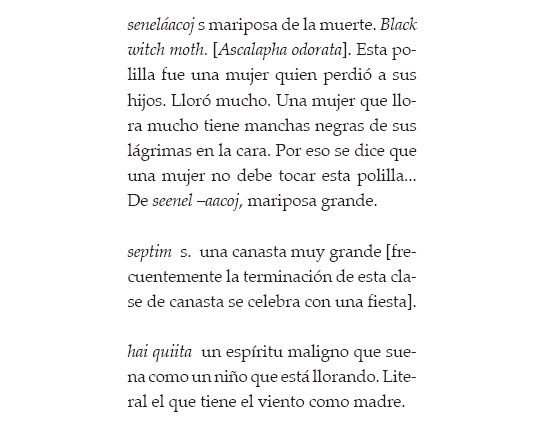

En algunos casos presenta información adicional sobre la cultura, lo que permite conocer un poco más sobre uno de los grupos menos trabajados en los campos de la antropología, así como de la etnolingüística y sociolingüística. Su riqueza en la relación lengua-cultura es excepcional y de esta manera el diccionario permite un acercamiento a ciertos fenómenos culturales, en espera de estudios más profundos que permitan entender de mejor manera otros rasgos de esta relación. Ejemplos:

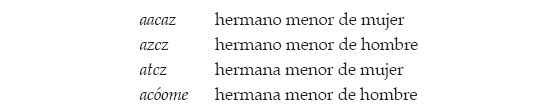

El diccionario también presenta la riqueza de los términos de parentesco no sólo en las entradas léxicas, sino también en un apéndice, presentando en dos cuadros algunos términos de acuerdo con el sexo del hablante, ya sea masculino o femenino. Ejemplos:

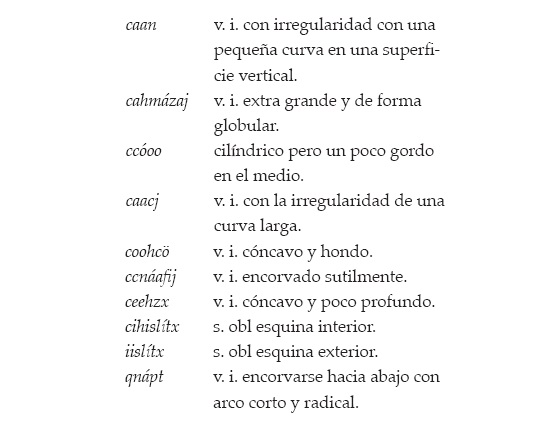

Un gran acierto de quienes confeccionaron el diccionario es la incorporación de ilustraciones en varias entradas léxicas, sobre todo las que requieren de una imagen para ser entendidas: animales o plantas de la región, aspectos particulares de la cultura como ropa, artesanía, música, etcétera, y una amplia clasificación de formas geométricas y otras trazas características de cómo los seris nombran su entorno. La creadora de las ilustraciones fue Cathy Moser Marlett, hija de Mary y Edgard Moser, y esposa de Stephen, quien desde pequeña estableció una relación con la comunidad seri y dio al proyecto importantes aportes como bióloga y artista. Algunos ejemplos de términos de formas son:

Para finalizar, este trabajo representa un parteaguas en la elaboración de diccionarios en lenguas indígenas mexicanas, y por sus diferentes aportaciones es de gran valor para adentrarse en el nivel lingüístico de una lengua aislada del norte de México. Sin embargo, va más allá y pasa de ser un diccionario para transformarse en texto etnográfico, permitiendo a quien lo consulte adentrarse por medio de la lengua al medio de representación cultural de un grupo étnico por demás interesante.

Sobre el autor

José Luis Moctezuma Zamarrón

Centro INAH-Sonora.

Citas

- Edward W. Moser y Mary B. Moser, vocabulario seri: seri-español, español-seri, México, Instituto Lingüístico de Verano, 1961. [↩]

- The Hopi Dictionary Project (comp.), Hopi Dictionary-Hopìikwa Lavàytutuveni. A Hopi-English Dictionary of the Third Mesa Dialect, Tucson, The University of Arizona Press, 1998. [↩]