En este trabajo nos acercamos desde una perspectiva poco habitual a los diversos procesos de extirpación de idolatrías en Perú y México. Lo usual en este tema ha sido el énfasis en el hecho de la persistencia de las creencias autóctonas un siglo después de las primeras ofensivas de cristianización sistemática en ambos virreinatos. A esto se añade el análisis y valoración de las diversas metodologías de extirpación y desarraigo ejercidos en contra de las culturas indígenas por parte de jueces eclesiásticos y curas. Este es el lado más visible de los procesos. Sin embargo, tanto los hechos como los documentos son susceptibles de otra lectura en la que, en vez de privilegiar la consideración de lo que se destruía desde arriba, se tenga en cuenta lo que surgía desde abajo; en vez de quedar exclusivamente atrapados por la desestructuración del viejo orden cultural, se debe tener en cuenta también la emergencia de una nueva síntesis cultural que, a la postre, sería la síntesis del futuro.

Carlos Fuentes plantea que el nacionalismo mexicano “nace para sustituir lazos perdidos” y “para dar respuesta a heridas infligidas a la sociedad”, heridas que se producen como efecto de sucesivas pérdidas del centro de adhesión. La primera de ellas se refiere precisamente a la pérdida del centro de adhesión indígena, sobre todo, por el derrumbe de las estructuras del campo religioso prehispánico con las heridas irreparables provocadas a la cosmovisión:

La respuesta a tal herida fue, asimismo, religiosa y cultural, más que política. Para crear nuevas identificaciones en la sociedad, importaron menos las endebles leyes políticas que la moderna adhesión religiosa promovida por la aparición de una cultura cristiana y fortalecida por la asimilación sincrética del mundo antiguo mexicano.1

Si tiene algún sentido nuestro enfoque del tema, entonces deberíamos sospechar que en muchas de las acciones extirpadoras que ocuparon a los eclesiásticos de Perú y México en la primera mitad del siglo XVII, los elementos que se combatían, aun sin saberlo, no eran idolatrías y apostasías sino, en sentido estricto, el nuevo cristianismo sincrético que emergía por doquier como núcleo de cristalización de una nueva identidad.

En las páginas que siguen tendremos como referencia obligada, aunque lejana, el gran montaje de las campañas de extirpación de idolatrías que tuvo lugar en el arzobispado de Lima a raíz de los acontecimientos protagonizados por Francisco de Ávila en Huarochirí en 1608. Sin embargo, con intención de plantear posibles nuevos enfoques a partir de datos provenientes de otros entornos, nos centraremos en lo que podríamos llamar el testimonio cualificado de Jacinto de la Serna sobre el proceso de intenso sincretismo que tenía lugar en Nueva España en la primera mitad del siglo XVII. Este testimonio, podemos decir, se le escapa, muy a su pesar, en los intersticios de sus preocupaciones primordiales por la extirpación de las creencias autóctonas en el arzobispado de México.

Jacinto de la Serna y su coyuntura

De don Jacinto de la Serna sabemos que fue colegial del Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos, doctor teólogo y en tres ocasiones rector de la Universidad de México. El propio Jacinto de la Serna declara haber sido cura de Tenanzingo (1626) y que este pueblo fue su primer destino pastoral. Según don Francisco del Paso y Troncoso, fue cura párroco de Xalatlaco y del Sagrario de la Catedral Metropolitana por tres ocasiones (1635-1645, 1648-febrero de 1651 y septiembre de 1651-17 de abril de 1681). También fue visitador general del arzobispado por los señores arzobispos Manso y Mañozca.

Lo encontramos empleado en la extirpación cuando en 1611, año en que fray García Guerra era arzobispo, se actuó y sancionó a los idólatras en las dependencias de Xalatlaco, Atenango y San Mateo Texcaliacac; los jueces de estas causas fueron los licenciados Pedro Ponce de León y Diego Gutiérrez Bocanegra. En 1613, cuando ya era arzobispo don Juan de la Serna, realizó esta tarea don Fernando Ruiz de Alarcón en Atenango del Río (quizá con la colaboración de Jacinto de la Serna desde Tenanzingo). En 1632 aparece “sirviendo de Visitador General al Illmo. Sr. Don Francisco Manso y Zúñiga”. Reanudó, con encargo, la tarea de extirpación, hasta que Dios se lo llevó [al arzobispo] en 1646″. En ese año, De la Serna, según sus propias palabras, “se encuentra entendiendo en la vissita general por el Ilmo. Señor D. Juan de Ma ñozca”, arzobispo de México. La obra de nuestro interés, el Manual de ministros de indios2 se la dedicó al ilustrísimo doctor don Matheo de Zaga de Bugueiro, arzobispo recién llegado a México. De la Serna murió el 17 de abril de 1681.

El Manual (texto que con el título de “De la idolatría de los mexicanos” tuvo en sus manos Carlos de Sigüenza y Góngora) estaba concluido, ciertamente antes del 22 de agosto de 1656, fecha en que el jesuita Marcos de Yrala le escribió a De la Serna su parecer sobre la obra haciendo un panegírico de los méritos de la misma. Por tanto, el Manual de Ministros de Indios publicado por don Francisco del Paso y Troncoso en su Tratado de las idolatrías, supersticiones dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México proviene, según el testimonio del propio editor, del manuscrito proporcionado por don Nicolás León para la publicación del mismo que tuvo lugar en 1892, como parte del volumen IV de la Colección de documentos inéditos para la Historia de España. El Manual es mencionado por otros historiadores como “De la idolatría de los mexicanos”.

Está fuera de duda que Jacinto de la Serna fue erudito en la lengua y antigüedades de los indios, además de ser reconocido como autor de las siguientes obras:

• “De la idolatría de los mexicanos”, manuscrito (nuestro Manual). Según el rastreo que realiza del Paso y Troncoso, el original lo tuvo don Carlos de Sigüenza y Góngora y luego lo pasó a un clérigo llamado Valverde quien lo dio a don Rodrigo Flores Valdés, en cuyo poder lo vio el doctor Barreda, canónigo de México.

• “Informe al gobernador del Arzobispado de México sobre las causas de la epidemia de los indios y providencias que deben adoptarse para su curación” de fecha 29 de julio de 1636.

• “Beato Felipe de Jesús, mexicano”, impreso en México por Calderón, 1652.

• “Cuarto sermón del santísimo sacramento de la eucaristía”, impreso en México por Calderón, 1665.

Conviene advertir que nuestro ensayo es un ejercicio de análisis de la lógica y dinámica del sincretismo de Nueva España a partir de un caso constituido por la información que el Manual de ministros de indios de Jacinto de la Serna nos ofrece. Por lo tanto, el presente trabajo tiene el discreto valor que un caso puede proporcionar sobre un fenómeno amplio y complejo. Asumimos la responsabilidad sin ninguna pretensión de generalización pero sin menospreciar la fuerza ilustrativa que el caso pueda contener.

La persistencia de las idolatrías en Nueva España

Dice don Jacinto de la Serna:

Después de las Congregaciones, que duraron casi hasta el año de 1603, por el año de 1604 ó 605, como esta mala yerba de la idolatría estaba tan asemillada en los coraçones de los Indios, començó otra vez a brotar, ó , por mejor decir, a conocerse por todo el marquesado, y donde se procuró començar a arrancarla y apartarla como a la semilla, o sizaña, para que no sufocara el trigo de muchos indios e indias devotas (que auia muchos y muchas)…. fue en el pueblo de Cumpahuacan… y (el Licenciado Pedro Ponce de León, cura del pueblo) llevó a Cumpahuacan a el padre Iuan de Tobar y Antonio de el Rincón de la Compañía de Iesus que eran unos Pablos en predicar y enseñar las gentes destas Indias; y auiendo castigado a muchos y enseñado a otros, el Demonio le movió por medio de los mismos indios capítulos y persecuciones que solo por la misericordia de Dios no le desdoraron…3

En este texto y otros de De la Serna se sitúa el inicio de la alarma sobre las idolatrías en los comienzos del siglo XVII, curiosamente, en la misma época en que se producía el descubrimiento sorprendente de Huarochirí (arzobispado de Lima) y el inicio de la sistemática campaña de la extirpación en el Perú. Aun cuando en este punto, el caso andino y el mexicano son difícilmente comparables, tanto por su metodología como, sobre todo, por el diferente empeño que las instituciones coloniales pusieron en ellos, el cura mexicano se hace rodear de una infraestructura de apoyo nada despreciable. Sabemos, por ejemplo, que en uno de los casos más notables que descubrió participaron como jueces Ponce de León y Diego Gutiérrez de Bocanegra, y Gaspar de Prabes como traductor. Rápidamente, los hallazgos dieron al problema proporciones preocupantes:

Encontrose por confesiones de algunos delinquentes, que auia en algunos Pueblos del Valle, algunos viejos que tenían por officio el sacar el fuego nuevo que era según estoy informado que este tal Ministro del Demonio o sacaba el fuego con unos palillos o lo traían de la vecindad con los poquietes y allí le ofrecían vnos tamalillos de Zoales que es una semilla de Bledos los quales ofrecían al fuego, echándolos por las quatro partes de la casa y por declaración de vn indio de Cumpahuacan (de donde se tuvo noticia y originó esta complicidad) se supo como el año de 1609 por el mes de octubre de vn indio del pueblo de Cumpahuacan…4

Y sigue la descripción de la ceremonia realizada al interior de una casa. La misma ceremonia tenía lugar no sólo para el fuego nuevo, sino para el pulque nuevo, la casa nueva (en el momento de empezar a habitarla) y las parteras la repetían antes de atender un nuevo nacimiento (vida nueva).5

Los descubrimientos del pueblo de Cumpahuacan, junto con los de Teutenango, ambos del valle de Toluca, motivaron a Jacinto de la Serna a escribir su Manual para extender su celo extirpador a todos los ministros de indios del arzobispado.

En el “Prólogo a los ministros” el autor señala el perfil preciso de la coyuntura en que se realizó la campaña de extirpación en Nueva España, pues resulta evidente que la preocupación principal parece haber cambiado, ya no es el hecho de que los indios no sean cristianos como en los inicios de la evangelización. Hasta cierto punto el problema es más grave porque el frente de batalla es más confuso: los indios están creando una nueva síntesis a partir de elementos autóctonos y cristianos, y contra esto que ocurre ante sus ojos trata de movilizar a los ministros de indios en lo que podría ser la segunda ofensiva de conquista espiritual; pero esta vez se trata de una recristianización.

Aunque Arriaga,6 en su crónica de la extirpación, enfoca los hechos más desde la perspectiva de persistencia de la idolatría que de la transformación sincrética del cristianismo, no puede dejar de recoger lo que considera la pretensión absurda de muchos indígenas que “piensan y dicen que pueden adorar a sus huacas y, al mismo tiempo, tener por dios al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y adorar a Jesucristo; y que ellos pueden hacer ofrendas a sus huacas, celebrar sus fiestas y, al mismo tiempo, frecuentar la iglesia, oir la misa, confesarse e, incluso, comulgar”. A pesar de que no parece ser ese el problema principal de la campaña de extirpación, es claro que la preocupación no estaba ausente en el arzobispado de Lima en la primera mitad del siglo XVII. Como lo señala P. Duviols:

…los mejores observadores habían captado, en sus grandes rasgos, este proceso de aculturación religiosa basado en el principio de la compatibilidad de las dos religiones. Toledo escribía en 1573 que tan pronto como se hacen cristianos, los indios regresan a sus huacas “pero no creen, por eso, abandonar nuestra fe y nuestra religión cristiana”. Baltasar Ramírez, refiriéndose a estos mismos años, tiene esta expresión feliz: “No son tan idólatras como solían ni son cristianos como deseamos y así, coxeando con entrambos pies acuden a lo uno y a lo otro…7

Naturalmente, siempre es posible una interpretación a favor de la simulación sostenida. Según esto, un siglo después de la conquista los pueblos indios seguían conservando sus antiguas creencias y sólo en apariencia eran cristianos. Sin embargo, son muchos los indicios que apuntan hacia una transformación mucho más profunda y más creativa. En las conclusiones de su importante estudio del fenómeno, el mismo Duviols apunta una clave interpretativa:

Esta ambigüedad y polivalencia en el comportamiento religioso de los peruanos se deriva con naturalidad del politeísmo ancestral, del dogma de las sacarinas y de (dioses) creadores diferenciados. Las religiones andinas no son, a diferencia del cristianismo, excluyentes. Frecuentar la iglesia —con un fervor real frecuentemente atestiguado por documentos— y mingar al hechicero no son —en los alrededores de 1660— conductas incompatibles, al menos en la mayoría de los casos.8

En las primeras décadas de la conquista militar y espiritual, la confrontación había transcurrido predominantemente en los términos de “negación del otro” en los tres planos propuestos por Todorov.9 Hubo diferencias, pero en general predominó la convicción de que había que asimilar al otro para que tuviese valor, para que fue se comprensible y para que pudiese ser tratado como igual. Eran los tiempos en que se partía del criterio de la tabula rasa en el avance de la cristiandad, ya que tácticamente era el método más simple: destruir lo viejo para construir lo nuevo. Pero después de un siglo de bautismos las cosas no eran tan sencillas de manejar para los hombres de iglesia. Ahora los censos de población indígena eran en buena medida los libros de bautismos de las parroquias. Además, había buenas razones para pensar que el estado de los pueblos indios de la primera mitad del siglo XVII era resultado de la colonización y evangelización. La furia con que se destruyeron los templos de Pachacamac y de la gran Tenochtitlan había dejado paso a posturas más conciliadoras como la de José de Acosta, que llega hasta las puertas del siglo XVII:

Si he de decir lo que siento, creo injusto declamar contra el ser mismo y la condición de estas gentes, como si fueran incapaces del evangelio, y estoy cierto que si la fe se hubiera introducido en este reino como manda Jesucristo no habría producido aquí menores frutos que los que leemos de la Iglesia apostólica y primitiva. Porque si a pesar de tanta maldad de nuestros hombres, todavía los indios creen en Dios y cuando tropiezan con un sacerdote o ministro real o encomendero de mejores costumbres, le respetan y oyen con admirable docilidad, y se vuelven blandos como la cera, y se esfuerzan por imitar cuanto ven de bueno y virtuoso ¿qué sucedería si desde el principio de la predicación hubiesen visto… y sabido que buscaban sólo a Cristo y el interés de sus almas?

Siendo pues voluntario y libre a cada uno obedecer al evangelio y no pudiendo ser violenta la fe en otro que en el diablo, claramente se ve que a los infieles no hay que arrastrarlos por la fuerza, sino conducirlos con dulzura y benevolencia…. No hay que pedir todo el crecimiento en un día.10

Los indios eran ya cristianos y pertenecían tanto a la Iglesia como a la monarquía cristiana. Este hecho hacía más difícil de tratar teórica y prácticamente su insistente pretensión de conciliar los dos sistemas religiosos en la nueva síntesis emergente.

En realidad lo que tenían los extirpadores ante sí era, en términos de L. Levy-Bruhl, un conflicto de mentalidades. En esta perspectiva, los conceptos tradicionales de idolatría y de apostasía ya no daban cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo:

En el espíritu de los blancos se formula un dualismo, en el de los indígenas, una dualidad. El misionero cree en la distinción entre dos sustancias una corporal y perecedera, y otra espiritual e inmortal. En esta vida se hallan ambas unidas y componen un individuo actual; la muerte las separará librando a la sustancia espiritual o alma, que es el individuo verdadero. Pero nada resulta más extraño para la mentalidad primitiva que esta oposición entre dos sustancias cuyos atributos son antagónicos. Siente, por el contrario, que todos los seres son homogéneos. Ninguno es, pues, pura materia, y mucho menos aún, puro espíritu. Todos son cuerpos o tienen cuerpo y todos poseen en diversos grados las propiedades místicas que nosotros sólo reconocemos en los espíritus.11

Evidentemente, la mentalidad de los nuevos cristianos americanos se seguía moviendo en una cosmovisión de infinitas “participaciones” vitales, que no podían ser comprendidas por la mentalidad de los conquistadores que entendían el mundo desde las “contradicciones” lógicas. Quizás el término prelógico que le costó a Levy-Bruhl tantos sinsabores, no fuese el más apropiado, pero es claro que en la confrontación que tenía lugar en América se enfrentaban dos formas de experimentar el mundo radicalmente diferentes.

El individuo sólo es él mismo a condición de ser al mismo tiempo otro que sí mismo (identificación con el alma colectiva del grupo). Bajo este nuevo aspecto lejos de ser uno, tal como nosotros lo concebimos, es a la vez uno y varios. Es, pues, por así decirlo un verdadero lugar de participaciones.12

Jacinto de la Serna constata que esta característica de participación inclusiva es la razón histórica del politeísmo exuberante de los mexicanos y de su tenacidad en conservar sus antiguas creencias junto con el cristianismo:

…que cuando venía alguna nación a poblar de nuevo entre la que ya estaba poblada, los unos recibían por dios a el que traían los que venían de nuevo, y es tos en recompensa veneraban por su Dios a el que tenían los ya poblados, y assí es tradición que los mexicanos que vinieron a poblar a esta tierra después de los Tlalmanalcas reciuieron por dios a Tezcatlipucca, dios de los de Tlalmanalco y estos tuuieron por Dios a Huitzilopochtli, Dios de los Mexicanos…. y por esta razón se inclinaron tan fácilmente estos indios a receuir por dios a Christo Señor Nuestro por medio de los Españoles que vinieron a poblar a esta tierra entre los que ya tenían a quienenes an tenido siempre más veneración como más conocidos y como obras de sus manos y que los vían con los ojos corporales, commutando y trocando con ellos la verdad por la mentira y error, adorando a las criaturas y olvidándose del Criador.13

Podemos comprender que las prácticas basadas en este principio de participación tenían que constituir un reto radical a la lógica impecable del principio de contradicción aristotélico: los dioses no sólo podían ser muchos, sino que cada uno podía ser portador de sorprendentes ambivalencias y, además, el hombre podía relacionarse con ellos en forma polivalente e inclusiva. Esto hacía mucho más complicada la práctica pastoral tal como lo refleja Jacinto de la Serna en este juicio severo:

Y auiendo de resplandecer con obras de verdaderos cristianos, se descubren en ellos obras de verdaderos idólatras, y fingiendo exteriormente cristiandad, y pieles de ovejas, siendo en lo interior lobos robadores de la honra debida a Dios, atribuyéndola a las criaturas y en ellas a el Demonio….y obran con tanta astucia que aunque idolatren delante de los Españoles y aun en presencia de sus Ministros, no se les conoce la idolatría y proceden en esto con tal seguridad, que aunque en su presencia digan las palabras que ellos usan en los sacrificios, que hazen a el fuego, ó en otra alguna parte, no se las entienden porque son a las vezes equívocas y si no lo son dicen las con seguridad y satisfechos de que no se las entienden.14

En la cura deste mal que oy padecen los indios en sus idolatrías, án de procurar los Ministros destos tiempos azer ventaja á los antiguos Padres no en enseñarles otra cosa de lo que les enseñaron: sino en procurar declararles su sancta doctrina, muy en particular á el mal que se reconoce en ellos, pretendiendo cresca la inteligencia de las verdades que les enseñaron; y que los preceptos y ceremonias de su celestial doctrina se limen y se ajusten a el tiempo presente; pero no que se muden, cercenen ni corten: sino que conservándolos en su verdad y entereza se procure darles más luz y evidencia; pues oy tienen más capacidad que quando los catequizaron y obran oy con más malicia, pues pretenden mezclar sus supersticiones con los preceptos eclesiásticos y ceremonias de la Iglesia que les enseñaron…15

Pero, evidentemente, son otros tiempos. Ahora ya no es incierto el desenlace de la empresa de las Indias como en la primera mitad del siglo XVI. El sistema político colonial ya se ha instalado y también se ha implantado la estructura eclesiástica. A ese cambio de las circunstancias corresponden también ciertos cambios de actitud y tratamiento del problema de las supersticiones. De hecho, la misma seguridad que teólogos y pastores sienten, hace que a las mismas prácticas que en el siglo XVI se les llamaba “idolatrías”, un siglo después se les designe con el término de “supersticiones”, con la consiguiente connotación de “error provocado por la ignorancia más que por la malicia”. De la Serna, apelando a su cultura médica, plantea el tratamiento del mal en los siguientes términos un tanto hipocráticos:

Donde la vulgata dice “non sum medicus” en su lugar dice el Caldeo “non sum Chirurgus” no soy cirujano, aquí se descubre un tesoro muy rico para acabar de pintar un consumado Ministro de indios, y la práctica de obrar de manos, como los Cirujanos, que curan llagas viejas y cortan miembros podridos. Hipócrates in officio chirurgi dice, que una de las partes necesarias y que mas aprovechan a las heridas y llagas es la liadura. “Partim ipsa deligatio sanat, partim curatibus inseruirt, maximaque deligationes vis est”. Es muy necesario saber atar la llaga ó herida para curarla; que ni esté muy apretada, ni muy floja la ligadura: eso ha de tener el Ministro, en particular de los indios para curarles estas heridas tan penetrantes y estas llagas tan viejas de sus supersticiones é idolatrías en el modo de obrar, corregir, y enseñar, ni ha de apretar el Ministro tan recio que encone la llaga, ni tampoco a de ser tan remiso que por falta de ligadura se empeore y acancere…16

En el prólogo del Manual propiamente dicho vuelve la preocupación primordial del proceso sincrético y de los desafíos que implica para la pastoral de los ministros:

Estos son los que auiendolos buscado dios, lo dexan por buscar mentiras y vanidades, negando la feé que le tenían prometida; estos tales son estos miserables Indios idolatras que son de tan gran ignorancia y simplicidad y tan fáciles a persuadirse en sus engaños que les parece que se puede conservar la ley de dios y los Misterios de nuestra sancta feé con el conocimiento de sus antiguos y falsos Dioses: el sol, la Luna, el fuego, las aguas, los animales terrestres y volatiles, las piedras y los árboles, dándoles crédito y teniéndolos en su coraçon y haziendo memoria de ellos en sus trabajos y necesidades y menesteres de la vida humana, porque como misterios que se les enseñan y predican, no los ven, ni tocan con las manos, porque an de obrar en esto, mediante la dirección de la Feé infusa que recibieron en el sancto Baptismo; y por otra parte ven estos viles y materiales ídolos suyos, fácilmente se conuierten a llamarlos e invocarlos, pareciéndoles, que tienen mas seguro el favor con el falso dios que ven y tocan con las manos que con el dios verdadero que adoran con la feé.

Esto mismo hazen estos miserables con sus ídolos, usando con ellos de sus supersticiones é invocaciones (que todo esto es la mala semilla de su gentilidad) pareciéndoles que ternan mas seguro el fauor que piden á el sol, á la Luna, á el fuego, a las aguas, á las piedras, en quienes reconocen deidad. Y se la niegan el verdadero Dios á quien deben seguir y adorar, como dixo San Pablo: Seruirunt creaturae potiús quám Creatore.

Y como todo esto lo asen á vezes porque los llama su mala inclinación y la tradición que observan de sus antepasados, a vezes por lo que les enseñan sus Médicos falsos y embusteros a quien dan tanto credito, los quales les enseñancosas tan varias y tantas que a penas tienen acciones que no se las enlasen con sus mentiras y procuren mesclarlas con las verdades de nuestra Sancta Feé…17

En el proceso de confrontación de los dos sistemas religiosos, la lógica de la participación de los nuevos cristianos ha aplicado su criterio inclusivo: “lo uno y lo otro”. Esto les permitió responder funcionalmente a las exigencias de la evangelización violenta y a los requerimientos de su identidad cultural, siempre abierta a nuevos préstamos con tal de no renunciar a ningún valor tradicional.

En conclusión, en la primera confrontación con la nueva manifestación de las idolatrías en el siglo XVII, quedan claras las líneas maestras de las preocupaciones del extirpador:

1. En sus días está teniendo lugar una mezcla funcional y operativa de los dos panteones, cosmovisiones y ethos. Este es el centinela que da la alarma a los ministros.

2. Esta síntesis funcional está articulando la vida a modo de un sistema de referencias presente en todo.

3. Este proceso se produce por iniciativa de la población indígena y a pesar del celo de los ministros por preservar la ortodoxia.

4. El sistema jerárquico de la religión indígena parece plenamente vigente y funcional.

5. Los elementos que toma, selecciona y retiene la nueva síntesis del sistema religioso mesoamericano parece que tiene que ver con: a) el polo sensorial y corporal-material como compensación a lo demasiado abstracto de la religión cristiana; b) las actividades cotidianas del más acá, las actividades productivas y la salud, etcétera y c) todo parece obedecer al imperativo indígena del “principio de participación”, que es la clave del sincretismo con su componente de experiencia inmediata de la realidad.

Los puentes sincréticos

Entendemos por sincretismo religioso —puede haber otros tipos— el proceso que conduce a una nueva síntesis simbólica funcional dentro de una religión a partir de la fusión de elementos provenientes de dos sistemas religiosos distintos y previos. En algunos casos, para poder hablar de sincretismo los autores se muestran más exigentes que nosotros y lo ven como “la coexistencia ambigua y temporal, dentro de un coherente patrón religioso, de elementos provenientes de religiones y contextos diversos”.18 Pye prevé tres posibles desenlaces de esa “temporalidad” del sincretismo: eliminación, disolución o creación de una nueva síntesis resultante que al superar la ambigüedad deja de ser sincretismo, desbordando el rasgo de precariedad inicial. En su mayoría, los procesos sincréticos de América Latina han tenido lugar como resultado de un encuentro violento de religiones y culturas. Se han constituido en síntesis funcionales para responder a los desafíos implícitos en el hecho de tener que con vivir con los dioses de los conquistadores o de los amos. El sincretismo latinoamericano, en sus dos frentes,19 no puede desligarse de la situación límite de la conquista y de la opresión colonial.

Este dato fundamental nos debe prevenir contra las ambigüedades que todavía contiene el término. Supongamos con Pye que aceptamos el carácter temporal de los procesos sincréticos. En este caso deberíamos ser conscientes de que es en ese proceso previo al desenlace, en cualquiera de las posibles opciones que plantea, donde se presentan los acontecimientos más interesantes en lo que se refiere a las relaciones interculturales en los escenarios de confrontación. En otras palabras: desde el punto de vista de la dinámica intracultural e intercultural, será más importante el modo como se fueron construyendo las respuestas (proceso) que el resultado final o la respuesta ya codificada.

Al referirse a la importancia del papel que juegan las relaciones de poder tanto en el desarrollo de los procesos sincréticos como en su conceptualización posterior, Droogers —en la obra que probablemente sea la más importante de los últimos años sobre el sincretismo—20 advierte que no puede olvidarse que, por lo general, los dos sistemas de significados confrontados en un proceso sincrético se encuentran en un juego de relaciones asimétricas:

Si el poder es definido como la capacidad de influir en la conducta de otras personas, el sincretismo tiene una dimensión de poder… El clero puede legitimar su propio poder en términos religiosos. Además es posible que el poder secular esté también justificado religiosamente. En retorno, la élite religiosa puede recibir una ayuda secular en la lucha contra todos aquellos que pretenden producir religión en forma autónoma, sin el consentimiento del clero y en contradicción de la religión oficial. Cuando el contexto social envuelve una pluralidad cultural, la lucha por el poder puede ser no sólo entre clero y laica- do o entre alto y bajo clero, sino entre diferentes culturas. La religión oficial, sea importada o autóctona, se comporta casi siempre como un factor cultural dominante.21

De esta manera, en la dialéctica de los procesos (descalificación y extirpación) y en la conceptualización valorativa de los mismos (magia, superstición o idolatría) el sincretismo está marcado por las relaciones de poder.

En buena medida, estos son los mecanismos que pueden detectarse en el proceso que describe De la Serna, y en la forma de enfrentar los hechos al describirlos y al solucionarlos. En su seguimiento minucioso del fenómeno del cual es testigo, descubre que pocas cosas se salvan de la gran transformación que en ese momento tiene lugar.

Así se expresa alarmado de la magnitud del problema: “y no se contentaban, entonces, con mezclar y confundir las cosas dichas, sino que pasaban más adelante a mezclar algunas de los Sacramentos de la Sancta Madre Iglesia con sus ritos y supersticiones…”22

En seguida enumera algunos de los puentes sincréticos que se están construyendo entre el sentido y la intención del bautismo, la confirmación, el matrimonio, la eucaristía, la confesión y la extremaunción y los diferentes ritos de pasaje disponibles en el sistema religioso autóctono.

Pero el sincretismo no se detiene en las fronteras del ritual. También la concepción de la divinidad y de los seres sagrados está experimentando un importante proceso de reinterpretación:

Llamanlo Dios Tetatzin, que quiere decir Dios Padre, conservando en este nombre el antiguo, conque lo llamavan, Padre y Madre en cuyas manos nacimos; y como án oido predicar que el Spiritu Sancto vino en lenguas de fuego sobre los apóstoles, atribuyen el nombre de dios Spiritu Sancto á el fuego, entendiendo por él a su Dios que es el fuego. Llamanle otros San Simeón y otros San Joseph, porque ordinariamente los pintan viejos. Y con estos nombres disimulan y conservan el antiguo nombre con que llaman a el fuego Huehuentzin, que quiere decir viejo…23

Es evidente que los procesos de sincretismo que ocurrían por todas partes tenían como protagonistas a los grupos indígenas. No era un sincretismo propiciado por la pedagogía misionera. Se trataba, a todas luces, de “un sincretismo desde abajo”. Los evangelizadores españoles, olvidando o ignorando que el cristianismo de la península también era un mosaico de elementos sincréticos que venían de lejos, pretendieron siempre implantar la ortodoxia y ortopraxis más puras. Tanto las orientaciones de los concilios como los catecismos, los confesionarios y la literatura sobre los procesos de extirpación ofrecen testimonios abundantes sobre la intención clara de los misioneros y administradores de parroquias. Pero los resultados no fueron los pretendidos.

En relación con este último punto, Jacinto de la Serna nos ofrece algunos indicios que permiten plantear las cosas desde un ángulo inesperado. Al mencionar que muchos indios de los pueblos de San Mateo, Xalatlaco y Tenango (Valle de Toluca) practicaban “supersticiones y hechicerías” para ahuyentar los nublados y el riesgo de granizo para sus cosechas, deja constancia de la presencia de abundantes ministros indígenas que eran pagados para realizar tales rituales; estos ministros eran pagados mediante la contribución comunitaria de “medios reales, ó reales, pulque ó otras cosas, para que con sus conjuros estorbassen los daños de los temporales y tempestades”. Por lo visto, no todo se podía reducir a persistencia de viejas creencias en las personas. También había quienes se convertían a las creencias indígenas. El dato poco usual en esta información es el siguiente:

…. y de un español mayordomo de una de aquellas haziendas que estan por allí del conde de Sanctiago, [el indio] declaró que también le auían pedido paga para estos y para otros de este officio y que les había respondido, que, si otro español que también era mayordomo la diesse, el la daría y que aquel día que le auian pedido la paga auia caido un granizo tan grande que le auía echado a perder toda su sementera y el tal Español con el sentimiento de lo sucedido en su sementera le dixo malas palabras y riñó con un indio de quien tenía noticia y sospecha era deste officio, porque se auia descuidado tanto en ahuyentar el granizo….24

En otro lugar, con ocasión de la causa seguida en otro de los pueblos (San Mateo Texcaliacac), también se ven comprometidos algunos españoles en los mismos delitos perseguidos:

…pues sacando a uno, el más culpado con su coroza y como penitente, no solo no mostró estarlo [arrepentido] mas con toda resolución y descaramiento, viendo que algunos de los españoles circunvecinos que auian acudido a ver esta justicia se reían del, por ser mas conocido: les dixo que de que se reían pues no era maravilla que a el lo castigasen siendo indio; pues también castigaban españoles por semejantes delitos. Con que se conoce el mucho daño que auía allí….25

Es claro que testimonios de este tenor son pocos en comparación con los que dan cuenta de la participación de los indígenas en estas prácticas. Sin embargo, nos ponen en la pista de algo importante: también el cristianismo popular de los españoles experimentaba cierto grado de transformación sincrética en contacto con las creencias indígenas. El español, moroso en su pago al ministro y perjudicado en su cosecha por la granizada, no reprende al indio por su “práctica supersticiosa” sino ¡”porque auía descuidado tanto en ahuyentar el granizo”! Aunque tal como lo relata De la Serna, se trata sin lugar a dudas de prácticas agrícolas de la religión indígena, rituales funcionalmente similares abundaron en la cristiandad medieval heredera de las religiones de los pueblos germánicos.26 Lo sorprendente aquí es encontrar algunos españoles participando del universo religioso indígena como parte de un proceso de “evangelización al revés”.

De la Serna nos proporciona algunos pormenores del ritual en cuestión y en ellos se manifiesta con claridad el vaivén de los elementos de ambos sistemas religiosos que entraban en juego en la nueva síntesis:

Conjuraba con una culebra viva rebuelta en un palo y decía: “a vosotros Ahuaque y Tlaloque” que quiere decir “truenos y relámpagos”: ya comienzo a desterraros para que os aparteis unos a una parte y otro a otra.

Y esto decía santiguándose y soplándolos con la voca y haziendo bueltas con la cabeza de Norte a Sur para que con la violencia del soplo que daba se esparciesen.

Amada y Madre mía, Reyna y Madre de Dios, Sancta María ayudame, sed mi intercesora, porque ay muchas cosas que son hechuras vuestras que se pierden”.

Y luego decía: “Sanctiago el moço, ayudame, varón fuerte, vencedor y hombre valeroso, valedme y ayudadme que se perderán las obras y hechuras de Dios todo poderoso”.

Y santiguándose decía “en el nombre del Padre y del Hijo y del Spiritu Sancto. Amen” y soplando a un cabo y a otro se ivan las nuves y daba a Dios gracias de auerlas huyentado.27

Al parecer éste era el ritual básico dirigido, probablemente, a Tláloc y al dios cristiano como parte de esa nueva lógica sincrética de participación e inclusión. Y nuevamente parece que al extirpador le desconcierta, más que la persistencia de la llamada idolatría, la pretensión de construir una síntesis funcional cualitativamente nueva a partir de los dos sistemas religiosos:

Desta manera usaban y usan oy, si hay algunos deste officio, estos conjuros, mezclando las cosas divinas y ceremonias de la Iglesia con sus supersticiones. Y esto se verifica con una pintura de un Idolo que se halló en el oratorio de uno destos conjuradores cuya pintura original pondré luego, y en relación es como referiré.28

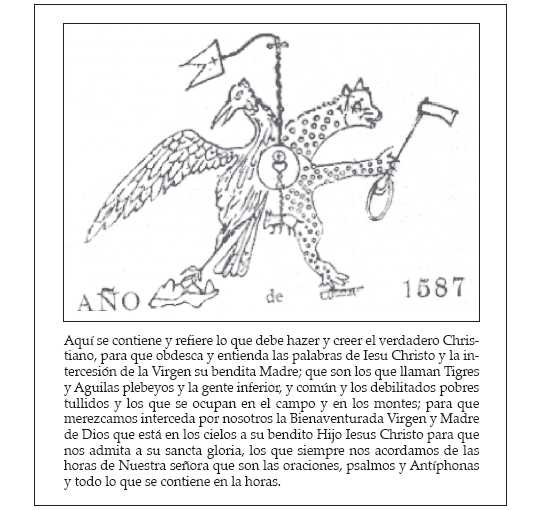

La acuciosidad de De la Serna nos reproduce la imagen (fechada en 1587) con un pie de imagen que acompaña al original.29 El texto es la traducción de la leyenda original en náhuatl que encontró De la Serna y transcribió literalmente. Pero además hace una interpretación iconográfica del hallazgo:

Es un ídolo formado de la mitad de un águila y la mitad de un tigre: la figura del águila a la mano derecha y la del tigre a la izquierda, en medio del pecho de ambos la figura del Ssmo. Sacramento, encima una cruz con su vanderilla a el modo de la de S. Juan Baptista, en la parte inferior en medio de las piernas del águila y del tigre un carnero pendiente al modo que se pinta un toson, la pierna y el pie del aguila estriba sobre unas piedras y la del tigre sobre un libro que por la interperpetación de la invocación, son las horas de Ntra Sra. La mano del tigre tenía una acha y unos como cordeles en ella.30

De la Serna, después de transcribir textualmente el original, añade “se ha copiado con todos sus errores. La lección puede quedar así”.

Y escribe, a continuación, la versión correcta. Estos datos permiten suponer que probablemente el autor de la imagen y el texto era un indígena de cierta gramática y, quizás, con algún cargo menor en la iglesia local que le permitía referirse a los indios como “plebeyos y gente inferior y común”. De hecho, con frecuencia los sistematizadores del sincretismo eran personas situadas entre las dos jerarquías religiosas: ayudantes o catequistas en las parroquias y ministros de rituales indígenas, y de este modo gozaban de un prestigio proveniente de los dos sistemas jerárquicos. El caso no tiene nada de sorprendente, pues incluso en la década de 1970 en los alrededores de Ayaviri (Puno, Perú), Luis Dalle documentó repetidos casos en que los oficiantes de los “pagos” a la Pachamama en Aquí se contiene y refiere lo que debe hazer y creer el verdadero Christiano, para que obdesca y entienda las palabras de Iesu Christo y la intercesión de la Virgen su bendita Madre; que son los que llaman Tigres y Aguilas plebeyos y la gente inferior, y común y los debilitados pobres tullidos y los que se ocupan en el campo y en los montes; para que merezcamos interceda por nosotros la Biena venturada Virgen y Madre de Dios que está en los cielos a su bendito Hijo Iesus Christo para que nos admita a su sancta gloria, los que siempre nos acordamos de las horas de Nuestra señora que son las oraciones, psalmos y Antíphonas y todo lo que se contiene en la horas. el mes de agosto eran veteranos catequistas de las parroquias,31 y en muchos lugares del sur del Perú esta práctica ha llegado al siglo XXI.

Finalmente, De la Serna añade algunos elementos de su propia interpretación: “Esta figura de atrás en quanto á el hacha y el cordel corresponde a la fiesta de los casados, como veremos en el cap. 10, p. 3”. En este lugar el autor relata la decimosexta fiesta movible del calendario mexica, dedicada al dios de los matrimonios:

[…] componían el Dios y Diosa de los casamientos que unos decían era Mixcoatl y su marido Chimalmatl, padres de Quetzalcóatl”. “Los moços por casar entravan en la solemnidad desta fiesta muy emplumados quanto podían o los ya casados o que estavan para efectuar sus matrimonios, con achas de rajar leña … como hombres obligados ya por su estado a el trabajo …. Hazíase por el Achcautlitlenamacani un gran sermón en público por el qual se persuadía los oyentes a los trabajos del campo o a los de la guerra o a los de la mercancía por el bien general de la República.32

Según esto, es posible que la referencia a esas tareas a las que se introducía formalmente a los casados esté contenida en los campos o porción de tierra en que parece apoyar su garra el águila, en el hacha que empuña el tigre y en el cordero suspendido por la cadena que cuelga de la cruz. Todos estos elementos parecen estar sustentados en la pareja divina (Águila-Tigre) del panteón indígena, y por la cruz y la eucaristía como símbolos mayores del ritual cristiano.

Estas invocaciones y la figura de este ídolo tiene mucho fundamento sobre la fabula de el Sol que después referiré y desta manera mezclan las cosas diuinas y de nuestra sagrada Religión con los abusos y torpezas de sus idolatrías, teniendo por cierto que uno y otro se puede ussar y uno y otro es necesario.33

Todo indica que los procesos sincréticos estaban llegando a todos los ámbitos, y siempre en la perspectiva inclusiva de “lo uno y lo otro”. Otra prueba de que los ministros indígenas no siempre tenían una intención exclusiva de solapar las creencias indígenas con apariencias cristianas lo recoge el propio De la Serna:

[…] pues ha sucedido que estando ya un enfermo confesado y comulgado y oleado, llega el Titxilt (ministro indígena) y le exorta a palabras de consuelo para mejor lograr su malicia y le dize que ya sabe como los Predicadores le an dicho que Dios, Nuestro Señor es seruido que las almas que salen desta vida purguen sus peccados, saliendo en gracia en el Purgatorio con fuego temporal y si en peccado mortal con fuego eterno, que se componga aquí antes de morir con el fuego y le ofrezca sacrificio para que donde quiera que fuere después de muerto lo tenga propicio, para que no lo atormente tanto como lo atormetara si no uviera offrescidole sacrificio.34

Sincretismo y salud

Repetidas veces afirma De la Serna que la principal causa del sincretismo (además del Demonio, por supuesto) es el hecho de que los indios sienten que la religión indígena tiene respuestas inmediatas para los problemas cotidianos. Por eso no es de extrañar que el campo de la salud y la enfermedad haya sido particularmente fértil para la síntesis sincrética que se manifestó en forma consistente y general en la segunda mitad del siglo XVII en Nueva España. Ciertamente, por su cultura médica, De la Serna fue un testigo y un observador excepcional en este sentido.

Hay dos momentos especialmente importantes en los que aparecen los elementos sincréticos en el ámbito de la medicina que observa nuestro autor:

1. La iniciación en el arte de curar, a modo de iniciación chamánica, frecuentemente tiene que ver con intervenciones de seres y mensajes sobrenaturales provenientes del panteón cristiano.

En otros casos, aunque no se da cuenta del rito iniciático, son ciertos accidentes o defectos de nacimiento los que son tomados y exhibidos como pruebas de los poderes que se poseen.35 Ese mismo dato se ha recogido repetidas veces en el medio andino peruano.

Particularmente elocuente, según el testimonio de De la Serna fue el caso de un famoso curandero de la ciudad de Cuernavaca, capital del marquesado. Se trata de “un indio viejo y venerable… tenido por hombre marauilloso y sancto y que tenía virtud divina del cielo para curar enfermedades”.36 Cuando De la Serna indagó sobre el origen de sus poderes, el indio contestó que había tenido una experiencia en la cual le visitaron tres señoras vestidas de blanco que le dijeron: “tú eres pobre y miserable y curando tendrás en el mundo de comer y beber”, y entonces le enseñaron las palabras con que “auía de curar y que desde aquel día auía comenzado a curar y auia curado siempre y acertado las curas por muy dfficultosas que fuesen; y con esto le volvieron los de las túnicas blancas a su casa y auiendo vuelto en sí halló que lo llorauan todos los de ella te niéndole ya por muerto”.

Los visitantes en la visión del indígena resultaron ser la Virgen María, la Verónica y otra que no reconoció. Y durante el interrogatorio le respondió a De la Serna que “el officio que ussaba era de curandero y que no lo auía aprendido de gente deste mundo, sino de la otra vida, como siempre lo auía dicho y persuadido a toda aquella comarca; la medicina que ussaba era punsar el vientre con una aguja con las palabras que le auían enseñado los dos de las vestiduras blancas”, las cuales eran pronunciadas separando los siguientes momentos:

1. Ea pues, culebra blanca, culebra amarilla, aduierte que ya te demasías y que dañas el cofre o el sestonsillo.

2. Las cuerdas de carne (que son las tripas) pero ya va allá el Aguila blanca: pero no es mi intención dañarte ni destruirte que solo pretendo impedir el daño que hazes compeliéndote a que te arrincones en un rincón y allí impidiendo tus poderosas manos y pies.

3. Mas en caso de rebeldía y que no me obedezcas llamaré en mi ayuda al espíritu conjurando Huactzin y juntamente llamaré al negro chichimeco que también tiene hambre y sed y arrastra sus tripas que entre tras ti.

4. También llamaré a mi hermana la de la saya de piedras que desaliña piedras y árboles en cuya compañía irá el pardo conjurado que irá haziendo ruido en el lugar de las piedras preciosas y de las arcas;

5. Tambien le acompañará el verde y el pardo espiritado en el nombre de el Padre y de el Hijo y de el Spiritu Sancto.37

Después de haber transcrito el conjuro, De la Serna nos ofrece una explicación minuciosa de los ocho pasos del proceso desde su perspectiva de médico crítico y de ministro que desenmascara idolatrías y embustes,38 concluyendo que “todos estos conjuros son supersticiosos y unas metáforas diabólicas asi para disimular sus idolatrías, como para significar con ellas la calidad de las enfermedades”. Casos similares son frecuentes; un indio que curaba con peyote aseguraba “que la Virgen Santísima de los Remedios personal mente le auía mostrado las yerbas de sus curas para que en ello tu viese sus grangerías y se sustentase con lo que los enfermos le pagasen”.39 Otro indio, llamado Juan de la Cruz, nacido en el real de Zacualpa, declaró que él sangraba “como todos los demás españoles” pero, a diferencia de éstos, su arte de curar provenía del cielo, ya que

[…] se le havía aparecido el Angel San Gabriel y el Angel San Miguel y que los vio baxar del Cielo y que de allí truxeron una lanzeta y se la entregaron y le dixeron: “Hijo mío Juan de la Cruz, de parte de Dios Nuestro Señor te venimos a enseñar de la manera que as de sangrar para que sirvas a Dios… y manda Dios que de cada sangría de cada braço te den dos reales por tu trabajo”.40

Cinco años después, el mismo indio tuvo otra experiencia mística en un trance de enfermedad, en esa ocasión es la Virgen María quien fue a curarle y le entregó como hierbas medicinales las siguientes: quanenepilli, tlatlanquaio, xoxotlatzin y quapopotzin; “y le mandó que quando alguno estuviesse enfermo le curasse con aquellas yerbas”entregándole un pormenorizado ritual para las curaciones.41

Pero De la Serna, médico y teólogo ortodoxo y crítico, nos sorprende al entregar una prueba del desconcierto existente en cuanto a la relación entre religión y medicina como campo de tensión entre dos sistemas religiosos en pugna por la hegemonía. Sin poder esconder su intención de competencia con los ministros a los que está persiguiendo, nos ofrece esta confesión de lo que hizo él mismo con una enferma que moría de hemorragia:

Y yo tenía un pedaço de hueso del Sancto y Venerable Gregorio López, que me auía dado una persona de toda satisfacción… y con la mayor devoción que pude fiando poco de mi indignidad y mucho de los meritos del Sancto, en una cucharada de agua le di a beber un pedacito del huesso, exortándola a que se encomendase a aquel Sancto que la sanaría y libraría de aquel mal que padecía; y así como lo bebió sintió aliuio en sus ansias y bascas…

Con que conocidamente el Sancto Gregorio López a mi entender hizo dos milagros: uno el dar salud a aquella enferma… y el otro milagro fue que en ocasión de la enfermedad desta india … que terminó con echar aquella lana con lo que dentro tenía, se començó a rugir que era hechizo y que había reñido con una india de aquel pueblo.42

A pesar de este desesperado intento por no perder terreno, el cristianismo no había desarrollado propiamente ritos de curación. La teología que circuló siempre en torno al “sacramento de la unción de los enfermos” tuvo más connotación de “extremaunción” o de preparación a la muerte cercana, que de combate por retener la vida. Se comprende, entonces, que el campo del combate contra la enfermedad fuese espacio propicio para las religiones indígenas y que éstas hiciesen del entorno de las dolencias una instancia de necesario sincretismo.

En parte por su celo de ministro que persigue idolatrías y en parte por su curiosidad de médico que confronta un sistema de curación alternativo, De la Serna nos entrega un amplio repertorio de enfermedades y medicinas que en sus días circulaban en el centro de Nueva España.

Después de años como visitador de varios arzobispos, y habiendo trabajado intensamente en el descubrimiento y extirpación de supersticiones y ritos que él consideraba idolátricos, De la Serna, médico y teólogo, no consiguió entender las razones profundas de la cercanía de medicina y religión entre los indígenas: por su mezcla con la religión llama a la medicina “embustes y charlatanería”; y a la religión, por sus conexiones con la cosmovisión tradicional, la tacha de idolatría y superstición. No entendió que, en la perspectiva de una cosmovisión participativa e integradora, no puede existir enfermedad que no reciba un tratamiento “religioso”.

No hay enfermedad, por leve que sea, que no la curen con supersticiones, porque como sus médicos no saben otras curas, si no son sus inuocaciones, fiados en ellas curan de todas enfermedades, aprouechen o no aprouechen los ingredientes; que ellos no miran sino al Demonio, a quien inuocan. 43

Conclusiones

Evidentemente, en el Manual de Jacinto de la Serna aparecen muchos elementos de las religiones autóctonas que circulaban y se conservaban clandestinamente, en la primera mitad del siglo XVII, como resistencia de una identidad cultural que no se resignaba a desaparecer. El proceso podemos sintetizarlo en las siguientes conclusiones:

1. En el periodo en que se sitúan los hechos estudiados hay un amplio y profundo proceso de sincretismo que parece desarrollarse por todas partes. De este proceso se salvan pocos elementos del cristianismo propuesto a los indios evangelizados: a) Dios y los seres sobrenaturales cristianos son reinterpretados en relación con entidades del panteón indígena; b) los sacramentos cristianos reciben también nuevas significaciones que les permiten integrarse en la cosmovisión autóctona; c) una infinidad de rituales provenientes de la religión autóctona e inexistentes en el ritual cristiano son reelaborados mediante contenidos cristianos y una perspectiva de participación integradora, y d) dentro de esta abundancia ritual popular los campos de la producción agraria, la salud y los ciclos vitales se convierten en espacios particularmente fecundos.

2. Visto en perspectiva histórica, en aquel proceso de sincretismo se manifestó en todos los niveles una intensa creatividad por parte de la nueva identidad emergente, y pese a los intentos por impedirla tanto en el Perú como en Nueva España, fue la que marcó el futuro de la América indígena y mestiza.

3. Este caso también nos permite entender que la dirección que toma el sincretismo no depende solamente de una posición de poder. No sólo son los vencidos quienes producen sincretismo por necesidad de resistir al conquistador y por su voluntad de conservar su identidad amenazada; también lo hacen los vencedores por la necesidad de reconstruir y adecuar su sistema simbólico a la nueva situación histórica, social y cultural. Se puede entender que para muchos campesinos españoles llegados a América, culturalmente hablando y guardada la proporción debida, esta necesidad era similar a la de los indígenas.

4. Por la transformación cultural que produce, el sincretismo llega a ser un hecho político. Formando parte de la religión popular, el sincretismo se genera, casi siempre, desde abajo y desde el margen, en los nichos sociales más bajos. De esta manera, la tensión dialéctica de los ministros y de las comunidades sincréticas con la cultura oficial es inevitable porque: a) lo que está en juego es el monopolio de los especialistas oficiales o la autonomía popular en la gestión de los bienes simbólicos;44 y b) sólo la unidad y la uniformidad administrativas del sistema religioso podían garantizar la función legitimadora a favor del campo político por parte del aparato eclesiástico; por esta razón, las llamadas idolatrías amenazaban al orden colonial en su conjunto.

5. En los últimos párrafos de su Manual, don Jacinto de la Serna tiene su propia conclusión, muy diferente, por cierto, de las nuestras:

No habrá cosa que más haga volver los tiempos a felicidad que el no dexar rastro de idolatría ni memoria de ella; y sobre las diligencias que siempre se án hecho en destruir idolos, buscar los que ubiere y borrar de todo punto memorias tan perniciosas; que con eso, entonces habrá felicidad de virtudes en esta Iglesia mexicana, quando no aiga idolatrías, y en castigando los Maestros y dogmatistas que las enseñan entonces se pueden todos prometer felices sucesos…. 45

Esta fue la última visión de alguien que no se percató nunca de hasta qué punto era nuevo e irreversible lo que crecía ante sus ojos. Tampoco pudo entender que la nueva identidad emergente podía andar otros caminos en los que quizá se encontrase con la felicidad, siempre esquiva.

Bibliografía

Arriaga, P. J., Extirpación de la idolatría en el Perú, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1968.

Bourdieu, Pierre, “Genèse et structure du camp religieux”, en Revue Française de Sociologie, París, XII, 1971.

De Balsalobre, G. “Relación auténtica de las idolatrías, supersticiones y vanas observaciones de los indios del obispado de Oaxaca”, en Francisco del Paso y Troncoso, Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, México, Ediciones Fuente Cultural, 1953.

Bernand, C. y Gruzinski, D., De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas, México, FCE, 1992.

Carmagnani, Marcelo, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII, México, FCE, 1988.

De Acosta, José, De procuranda indorum salute, en Francisco Mateos (ed.), Obras del P. José de Acosta, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles 73), 1954, [1588].

De la Serna, Jacinto, Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, en Francisco del Paso y Troncoso, Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, México, Ediciones Fuente Cultural, 1953 [1630].

Drogers, A., The problem of definition, the definition of problem, en Jerald Gort et al., Dialogue and syncretisme. An interdisciplinary approach, Grand Rapids, William B. Erdmans Publishing Company, 1989.

Duviols, Pierre, La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial. L’estirpation de l’Idolatrie entre 1532 et 1660, Lima, IFEA, 1972.

Fuentes, Carlos, El espejo enterrado, México, FCE, 1992.

____________, Nacionalismo e integración, en Este País, núm. 1, México, 1991.

Gort, J. et al. (eds.), Dialogue and syncretism. An interdisciplinary approach, Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Company, 1989.

Gruzinski, S., La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII, México, FCE, 1991.

Levy-Bruhl, L., El alma primitiva, Barcelona, Península, 1974.

León-Portilla, Miguel, El reverso de la conquista, México, Joaquín Mortiz, 1980.

Matet, J. y R. Pannet, “Vialart de Herse, évêque de Châlons-sur-Marne (1640-1680). Le sens et les limites d’une réformation”, en Plongeron-Pannet, Le christianisme populaire, París, Le Centurion, 1976.

Marzal, M., El sincretismo iberoamericano: Un estudio comparativo sobre los quechuas (Cusco), los mayas (Chiapas) y los africanos (Bahía), Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1985.

Paso y Troncoso, Francisco del, Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, México, Ediciones Fuente Cultural, 1953.

Ponce, P., “Tratado de los dioses y ritos de la gentilidad”, en Teogonía e historia de los mexicanos, México, Porrúa, 1973.

Todorov, T., La conquista de América. El problema del otro, México, Siglo XXI, 1999.

Sobre el autor

José Luis González M.

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Citas

- Carlos Fuentes, “Nacionalismo e integración”, 1991. [↩]

- Jacinto de la Serna, Manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, en Francisco del Paso y Troncoso, Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México, 1953. [↩]

- Ibidem, p. 74. [↩]

- Ibidem, p. 76. [↩]

- Ibidem, p. 77. [↩]

- P. J. Arriaga, Extirpación de la idolatría en el Perú, 1968. [↩]

- Pierre Duviols, La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial. L’estirpation de l’Idolatrie entre 1532 et 1660, 1972 P. 349. De aquí en adelante las citas textuales en cursivas son nuestras. [↩]

- Idem. [↩]

- Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema del otro, 1999, p. 195. El autor diferencia los planos epistémico, axiológico y praxeológico como diversas variables que condicionaron las distintas formas de relación con “el otro” (los vencidos) que practicaron los conquistadores. [↩]

- José de Acosta, “De procuranda indorum salute”, 1954, p. 428. [↩]

- L. Levy-Bruhl, El alma primitiva, 1974, p. 172. [↩]

- Idem. [↩]

- Jacinto de la Serna, op. cit., p. 63. [↩]

- Ibidem, p. 62. [↩]

- Ibidem, p. 52. [↩]

- Ibidem, p. 54. [↩]

- Ibidem, p. 58. [↩]

- M. Pye, “Syncretism and ambiguity”, en Numen, núm. 18, 1971, citado por A. Droogers, “The problem of defi nition, the defi nition of problem”, en Jerald Gort et al., Dialogue and syncretisme. An interdisciplinary approach, 1989, p. 93. Este ensayo constituye, hasta donde llegan nuestros conocimientos, el intento más reciente de balance sobre el panorama actual de los estudios en torno al fenómeno del sincretismo. [↩]

- Manuel M. Marzal, El sincretismo iberoamericano, 1985, p. 175. El autor, en una perspectiva más descriptiva, plantea que el sincretismo es una de las posibles salidas que se pueden derivar del encuentro de dos sistemas religiosos distintos: síntesis y nueva religión; yuxtaposición y coexistencia, e integración sincrética en una nueva funcionalidad. Véase también Gort, J. et al (eds.), Dialogue and syncretism, An interdisciplinary approach, 1989. [↩]

- A. Droogers, op. cit., p. 14. [↩]

- Ibidem, p. 16. [↩]

- Jacinto de la Serna, op. cit., p. 65. [↩]

- Idem. [↩]

- Ibidem, p. 78. [↩]

- Ibidem, p. 84. [↩]

- Matet, J. y R. Pannet, “Vialart de Herse, évêque de Châlons-sur-Marne (1640-1680). Le sens et les limites d’une réformation”, en Plongeron-Pannet, Le christianisme populaire, 1976, p. 169. [↩]

- Jacinto de la Serna, op. cit., p. 79. [↩]

- Idem. [↩]

- Idem. [↩]

- Ibidem, p. 79. [↩]

- Luis Dalle, “El Despacho”, en Alpanchis, núm. 1, 1973. El “pago” es la ofrenda que se ofrece a la Pachamama (Madre Tierra) en el mes de agosto, a fin de impetrar su fecundidad para el ciclo agrícola que comienza. [↩]

- Jacinto de la Serna, op. cit., p. 181. [↩]

- Ibidem, p. 81. [↩]

- Ibidem, p. 103. [↩]

- Ibidem, p. 240. [↩]

- Ibidem, p. 85. [↩]

- Ibidem, p. 87. [↩]

- Ibidem, p. 88. [↩]

- Ibidem, pp. 98-102. [↩]

- Ibidem, p. 103. [↩]

- Ibidem, p. 104. [↩]

- Ibidem, p. 97. [↩]

- Ibidem, p. 296. [↩]

- Pierre Bourdieu, “Genèse et structure du camp religieux”, en Revue Française de Sociologie, 1971, p. 312. [↩]

- Ibidem, p. 367. [↩]