A la memoria de José G. Benítez Muro

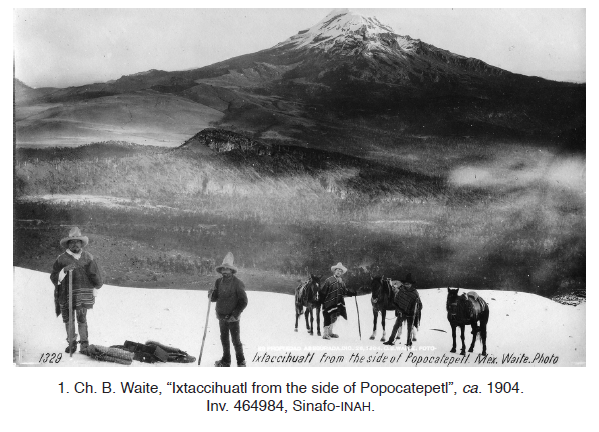

La Fototeca Nacional del INAH cuenta entre sus fondos con uno muy particular que reúne la obra de estos dos fotógrafos, estadounidenses y contemporáneos entre sí, quienes visitaron nuestro país durante los últimos años del siglo XIX y se mantuvieron en activo durante la primera década del siglo XX, antes de que estallara el conflicto revolucionario. El acervo de ambos autores consta de alrededor de cinco mil imágenes, realizadas en su mayoría en placas secas de gelatina de bromuro de plata, y aborda los más variados temas de la geografía y de la cultura mexicanas. Charles B. Waite (1861-ca. 1929) y Winfield Scott (1863-1942) pertenecen a la última generación de fotógrafos viajeros, que durante las primeras décadas del siglo XX todavía se solazaron con el paisaje y la diversidad cultural predominante en al amplio territorio mexicano, de lo cual da testimonio su vasta producción en una estancia de poco más de quince años en el caso de Waite, y de veinticinco en el de Scott.

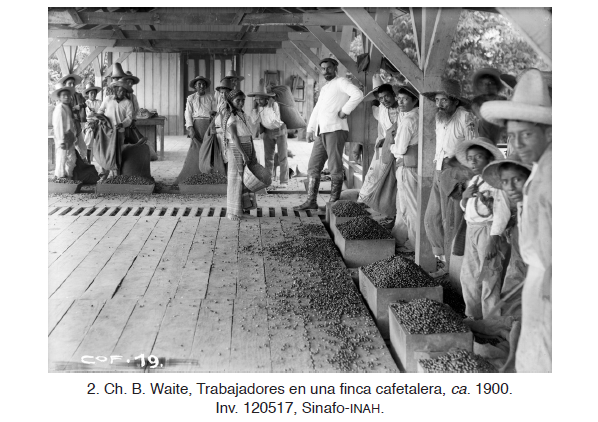

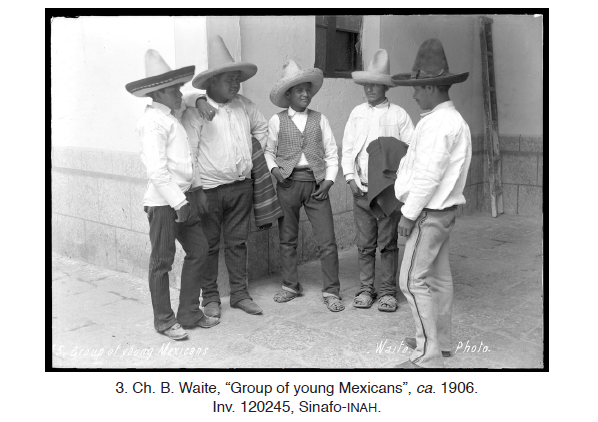

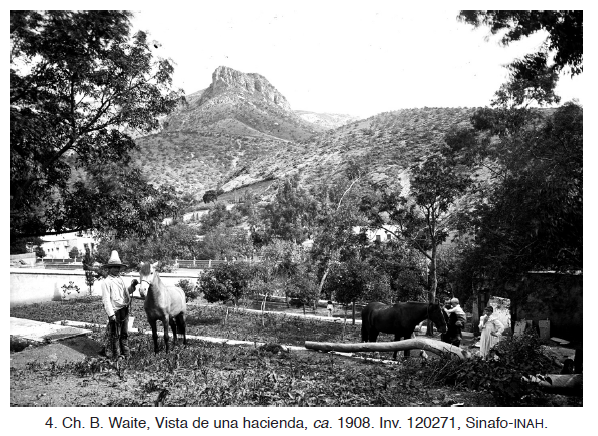

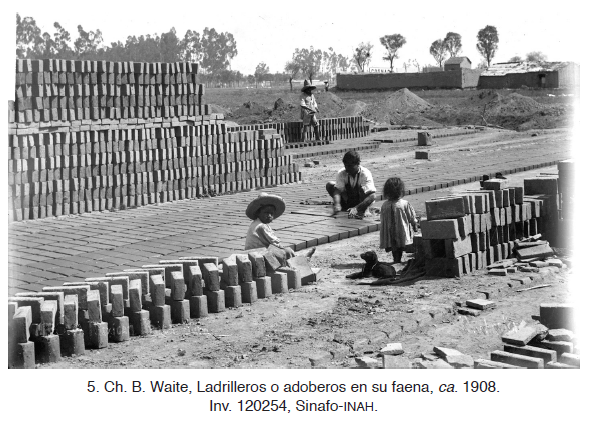

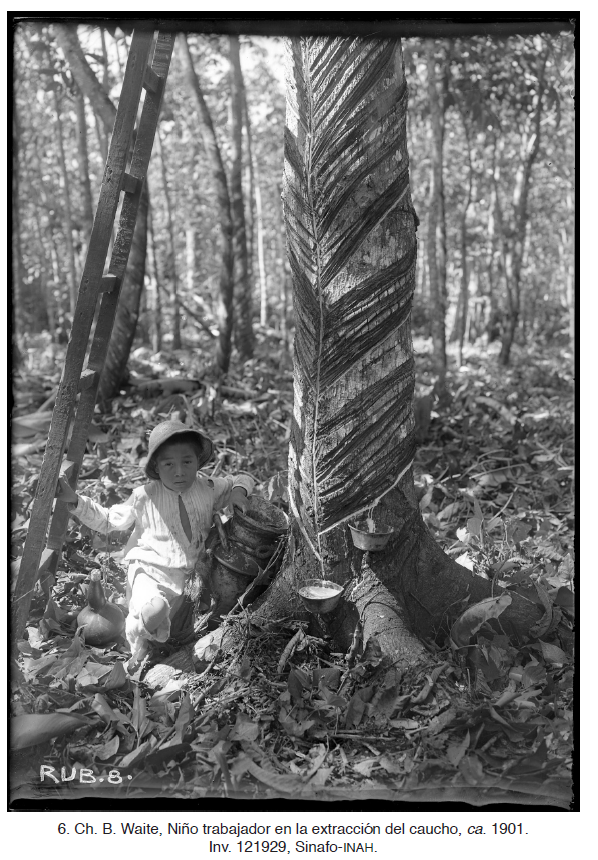

La curiosidad por conocer al otro no tuvo límite para muchos fotógrafos extranjeros de ese periodo, y Waite y Scott están entre los primeros por la cantidad de viajes y kilómetros recorridos en ese afán de buscar lo diferente y lo “exótico” de la cultura de nuestro país, su gente y su paisaje. En este sentido se diferenciaron de la mayor parte de sus colegas mexicanos, que daban mayor relevancia al trabajo de estudio, concentrado en las ciudades y en el género del retrato, ajenos al conocimiento y al registro de la realidad del país, cuya población era predominante rural en más de un 70 por ciento. Por la cantidad de imágenes y por sus temas, se consigna que Scott y Waite contribuyeron a reafirmar ciertos estereotipos nacionales que todavía durante la primera mitad del siglo XX seguían atrayendo la mirada del exterior. Llegaron a México a finales del XIX, contratados por las empresas ferrocarrileras y minerometalúrgicas estadounidenses traídas por el gobierno de Díaz para ampliar la red ferroviaria y mejorar la explotación minera. El desarrollo del ferrocarril era visto por Díaz como el mayor de sus retos para lograr la entrada del país a la modernidad, y los largos viajes de nuestros fotógrafos por territorio nacional sirvieron para documentar las condiciones socioeconómicas de la provincia en favor de la inversión extranjera, al tiempo que les permitieron contemplar una realidad social desconocida para la gran mayoría de los sectores urbanos, y de la que no se tenía memoria gráfica suficiente. De esta manera, nuestros fotógrafos fueron capturando las condiciones de vida de la gente de campo, en sus diversos contextos culturales, reafirmando con ello una serie de estereotipos con todos sus contrastes y paradojas.

Durante los primeros años de la década de 1890 Charles B. Waite había colaborado para la revista Land of Sunshine, con vistas de ranchos y residencias californianas, e iniciado un recorrido por Arizona y Nuevo México contratado por las compañías ferroviarias. Documentó los festejos del Centenario de la Independencia de México, y desde el año de 1901 se dedicó de manera ininterrumpida a recorrer el país, colaborando para expediciones científicas y arqueológicas, o para empresas editoriales que publicaban guías de viajeros o tarjetas postales. Contribuyó así a la promoción turística impulsada desde distintas oficinas privadas y de gobierno, lo mismo que a la investigación documental orientada a dar soporte a la inversión extranjera en sectores económicos clave del país, como los ferrocarriles y la agricultura a gran escala en el sureste mexicano.1 En sus largos y numerosos recorridos no pudo abstraerse de registrar con su lente a los tipos mexicanos en sus diversas labores cotidianas, especialmente los provenientes de los sectores más pobres del país, campesinos e indígenas. Su afán documentalista no carecía de la superficialidad y el artificio que proyectaban algunos de sus registros, al inducir a sus personajes a posar para la cámara de acuerdo con una idea preconcebida, que convertía sus retratos en objetos de mercado para un público extranjero ávido de postales con personajes típicos mexicanos que distribuía la Sonora News Co.2 Por esas fechas, y hasta 1907, Waite desarrolló una intensa actividad, en la que destacan la muestra de sus trabajos con temas taurinos en el pabellón de México en la Exposición Industrial de Buffalo, o sus reportajes gráficos sobre visitas diplomáticas como la del secretario de Estado Elihu Root, que tanto festejó el régimen porfirista al llevarlo a recorrer todo el país. Con la caída de Díaz el trabajo fotográfico de Waite vendría a menos y parece que se dedicaría de manera dominante a sus negocios como propietario agrícola.

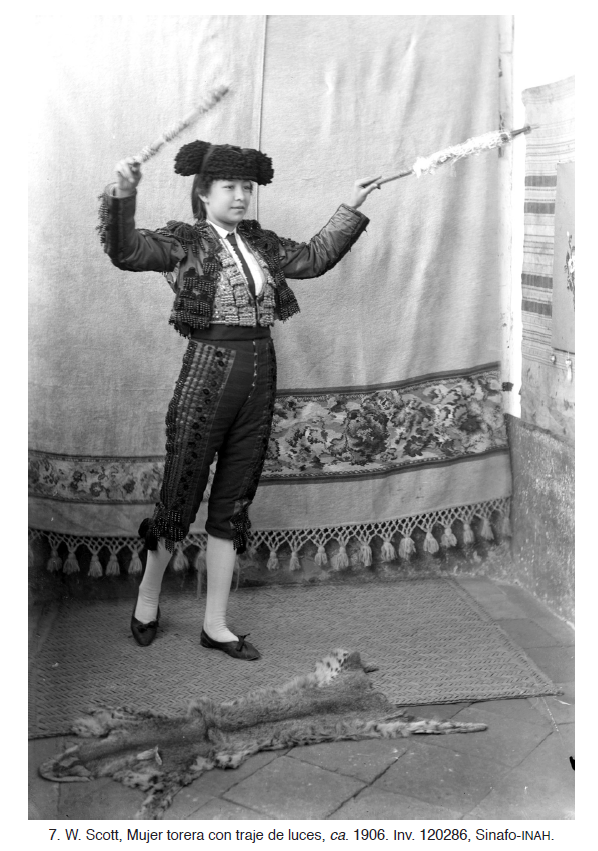

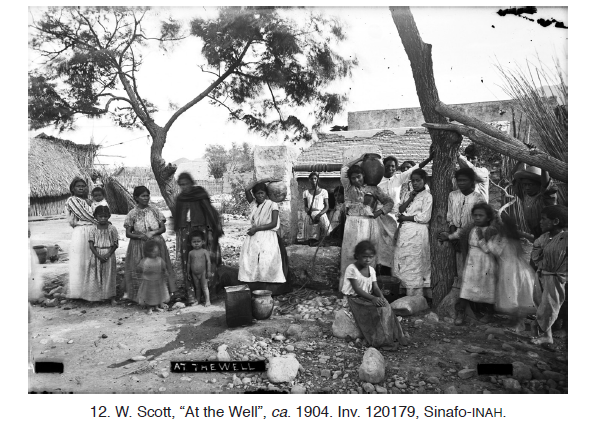

La euforia por la inversión extranjera estadounidense durante los últimos años del Porfiriato también trajo a nuestro país a Winfield Scott, quien ya lo había visitado durante una corta estancia de seis meses en 1888, lo que seguramente le motivó para regresar en años posteriores (hacia 1895), ya convertido en fotógrafo y habilitado como auditor del Ferrocarril Central, con la encomienda de registrar con su cámara todo aquello de interés alrededor de las estaciones ferroviarias. Con este trabajo Scott contribuyó a revelar la ambigüedad del mundo industrializado y el atraso de las sociedades rurales de México, y por eso sus primeras imágenes retratan vías férreas, cañones, estaciones, paisajes rurales, y sobre todo escenas familiares de los habitantes de los pueblos vecinos a la infraestructura del ferrocarril, convirtiéndose estas últimas en sus registros predilectos. Aficionado ya a los viajes en tren, tuvo la oportunidad de reflexionar en torno al mundo tan diferente con el que se encontraba, tratando de comprenderlo por todo lo que significaba. En tan sólo dos años en esta actividad logró reunir “la colección más grande y completa de vistas del país y de su vida”, según consigna un aviso en la revista Modern Mexico de enero de 1897. Esta misma publicación también dio a conocer en 1908 un reportaje suyo sobre la línea Colima-Manzanillo, planeada para antes “de que México celebrara el primer centenario de su Independencia”. Iniciado el siglo XX lo encontramos establecido en la ribera del lago de Chapala, donde realizó toda una serie de imágenes que documentaban las características de la zona como espacio de inversión inmobiliaria y turística,3 lo mismo que los ambientes típicos rurales como centro de su atención visual. Entre sus fotos de haciendas se encuentran también las moradas campesinas y de sus empobrecidos ocupantes, a quienes retrata con sus grandes sombreros e indumentaria típica, silenciosos y en plena actividad laboral o cotidiana. Los sujetos del campo y sus familias se fueron convirtiendo así en elementos predominantes de su obra, que comenzó a distinguirse con respecto a la de sus otros colegas por la naturalidad lograda en cuanto a la representación y en los aspectos estilísticos.

De esta manera, en el trabajo de Waite y Scott se conjugaba lo documental con lo pintoresco, que iría derivando en una mirada con una fuerte dosis de propuesta estética, en tanto se incurría en dar cierta predilección a la imagen por la imagen misma, más allá de la realidad social que pudiera representar. Aquí importaba más el sujeto fotografiado que el contexto, y en ese sentido Waite y Scott tomarían distancia de ciertas formas de representación estereotipada que ya habían realizado sus más cercanos antecesores: William H. Jackson y Abel Briquet, quienes privilegiaban lo documental. La fotografía pintoresca o de tipos populares tuvo como precursores a Désiré Charnay y François Aubert a mediados del siglo XIX, y en 1876 a Antíoco Cruces y Luis Campa, quienes con una serie de este género participaron en la Exposición Internacional de Filadelfia de ese año. Los ocho personajes de Charnay, incluidos en el Álbum Fotográfico Mexicano que editó Julio Michaud en 1860, fueron registrados mediante la técnica del daguerrotipo —incluida una figura de cera vestida de china poblana—, lo que explica que sus retratos no tengan fondo, al haber sido realizados fuera de su contexto habitual, en un estudio, donde la reproducción resultaba más controlable, pero con imágenes tan estáticas y ambiguas que no se sabe si provenían del registro de modelos reales o de alguna reproducción litográfica. A diferencia de Charnay, su paisano Aubert se valió ya del colodión húmedo, de mayores ventajas sobre el daguerrotipo; no obstante, sus personajes también fueron de estudio, con el añadido de ciertos escenarios como pisos y telones de fondo, además de artefactos de trabajo del personaje, para darle mayor realismo a la imagen. En ambos casos se trataba de una puesta en escena de la realidad, para el reconocimiento de los personajes típicos de entonces.4 Por la misma línea se fueron Cruces y Campa, quienes se valieron de la elaboración de complicados escenarios para cada imagen, disfrazando de igual manera la realidad contextual de sus personajes, al aparecer limpios, descansados y bien arreglados en sus atuendos, en un afán más clasificatorio que documental, igualmente artificioso. Fueron Briquet y Jackson, a finales de ese siglo XIX, quienes iniciaron propiamente la tradición de registrar a sus personajes in situ, en su propio entorno sociocultural. El realismo documental adquirió así mayor verosimilitud en las reiteradas imágenes de Briquet de tlachiqueros, cargadores y carboneros, rodeados de magueyes, cactus y otros paisajes típicos, o las de Jackson sobre lavanderas en los ríos y de personajes al lado de fuentes, o de campesinos al lado de magueyes o montados en burros.

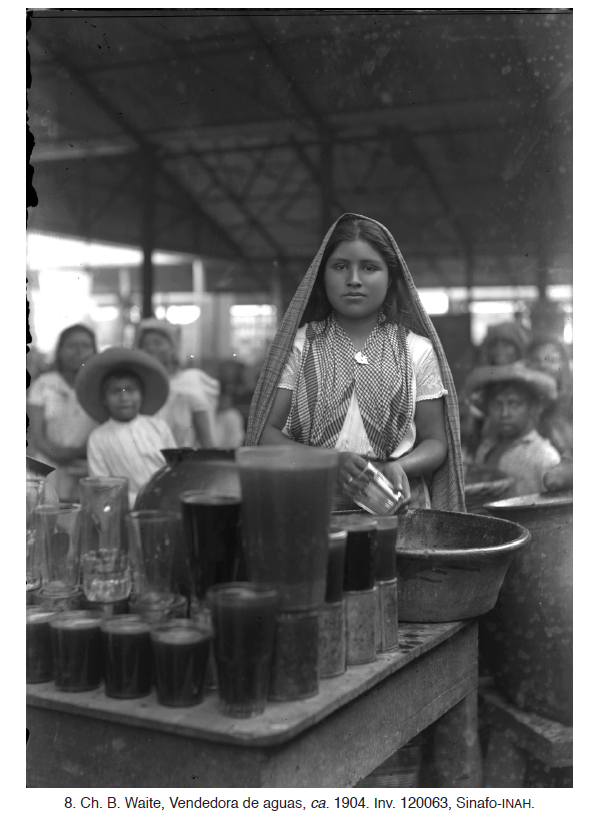

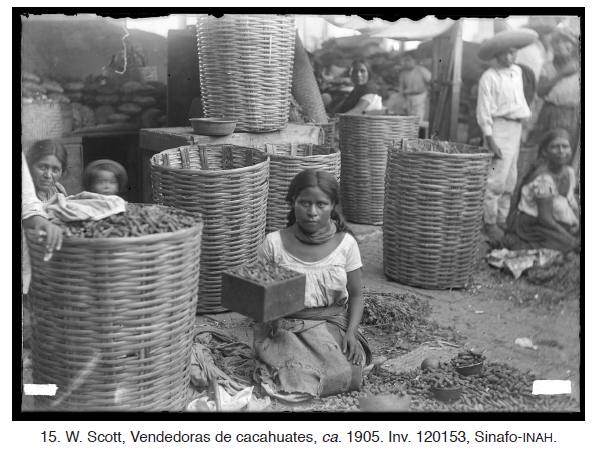

La obra de estos dos fotógrafos estaba más ligada conceptualmente a la de Waite y Scott, quienes en su trabajo documental sobre los trayectos ferroviarios incluían también al elemento humano como los pasajeros, la muchedumbre alrededor de las vías férreas y la vida cotidiana de la población que habitaba en las cercanías de este medio de transporte. Así, Waite publicó algunas de esas imágenes en las revistas El Mundo Ilustrado y Modern Mexico, donde incluyó temas como las fiestas en proceso de extinción, vistas de las capitales estatales, corridas taurinas, acciones militares, actividades oficiales, además de los consabidos tipos populares. Sus personajes generalmente eran fotografiados frente a alguna pared o ventana que delataba el entorno urbano, y con cierto contraste de luz que no permitía distinguir detalles de sus rostros y de su personalidad. Parece que sus modelos accedían a retratarse a cambio de algún pago, lo que se reflejaba en la incomodidad expresada frente al objetivo de la cámara y cierta artificialidad en la pose, lo mismo que un distanciamiento respecto al fotógrafo. El mercado y los vendedores ambulantes eran de los que más buscaba Waite, y aunque los comerciantes eran detenidos en su acostumbrado andar para que hicieran una pausa y posaran, las fotografías logradas no llegaban a expresar la espontaneidad y frescura que la situación ameritaba. Al igual que Briquet, Waite incluía en sus recorridos rurales infinidad de tlachiqueros, ya sea extrayendo aguamiel, cargando su tlachique o posando al lado de los grandes magueyes de afiladas puntas, en composiciones que no tenían la plasticidad que años después obtendría el alemán Hugo Brehme en estos temas. El distanciamiento de Waite respecto a sus personajes le imprimía a sus imágenes una fuerte dosis de artificialidad y de afán clasificatorio, para que en el exterior, y particularmente el turismo, se tuviera mayor claridad de los tipos populares mexicanos, incluidos en las tarjetas postales de gran demanda. La representación no pasaba así de ser convencional y los retratos hablaban muy poco de los personajes, pareciendo que al fotógrafo sólo le interesaba la escenografía típica, sin ninguna relación con el sujeto retratado.

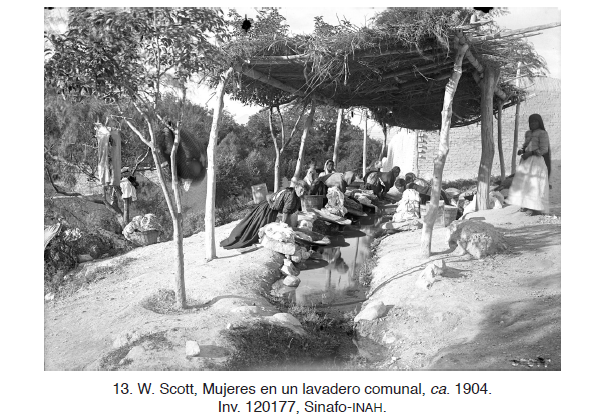

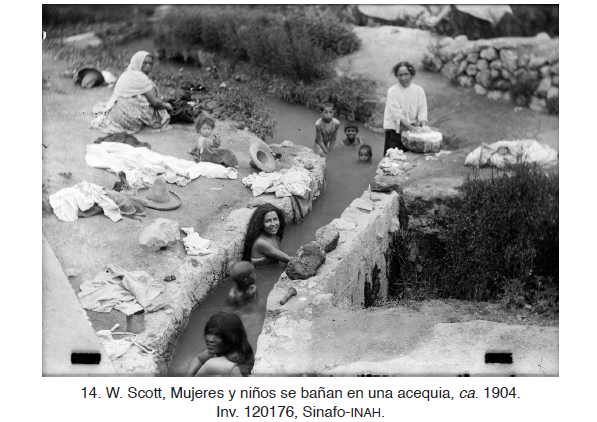

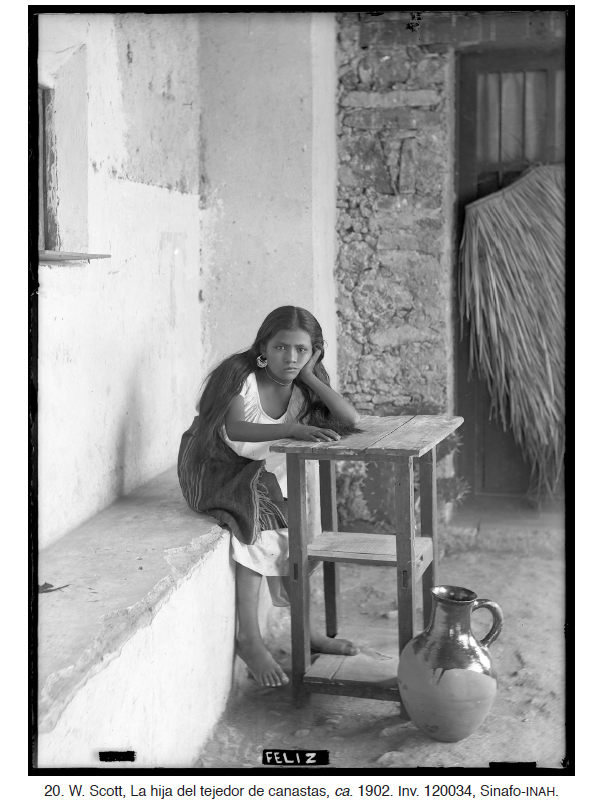

Por su parte, Scott siguió el mismo camino de Waite de fotografiar a los tipos populares que espontáneamente se encontraba en las ciudades y en el campo, pero con la particularidad de incorporarlos al contexto habitual y natural de donde provenían, obteniendo además ciertos rasgos de expresión corporal y facial. El realismo documental tuvo en su obra elementos de mayor fidelidad al lograr incluir los entornos naturales y las atmósferas inherentes a cada uno de sus personajes. En ello influyó la actitud y el trato del fotógrafo para con sus modelos, y es probable que también el uso de cámaras con nuevos y más reducidos formatos, lo que facilitó la exploración desde mejores puntos de vista y enfoques, imposibles de obtener con los enormes y pesados equipos fotográficos de madera y fierro. La libertad creativa se vio así estimulada para improvisar en planos exteriores y en distintos ángulos, rescatando la fugacidad de la toma y adelantándose de alguna manera a la instantánea, que brindaría mayores posibilidades de rescatar la esencia del personaje retratado, más allá de la pose inducida. Los tipos populares de Scott sirvieron también para ilustrar las páginas de Modern Mexico.

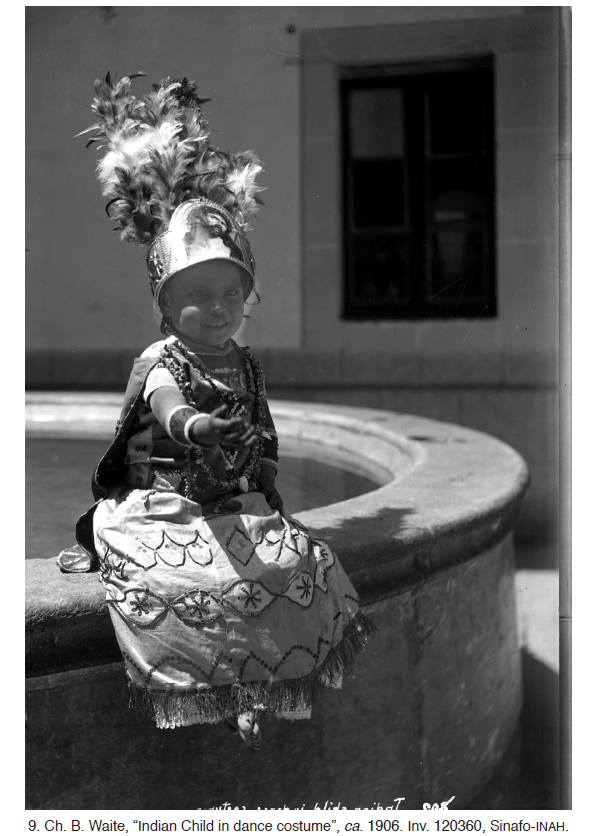

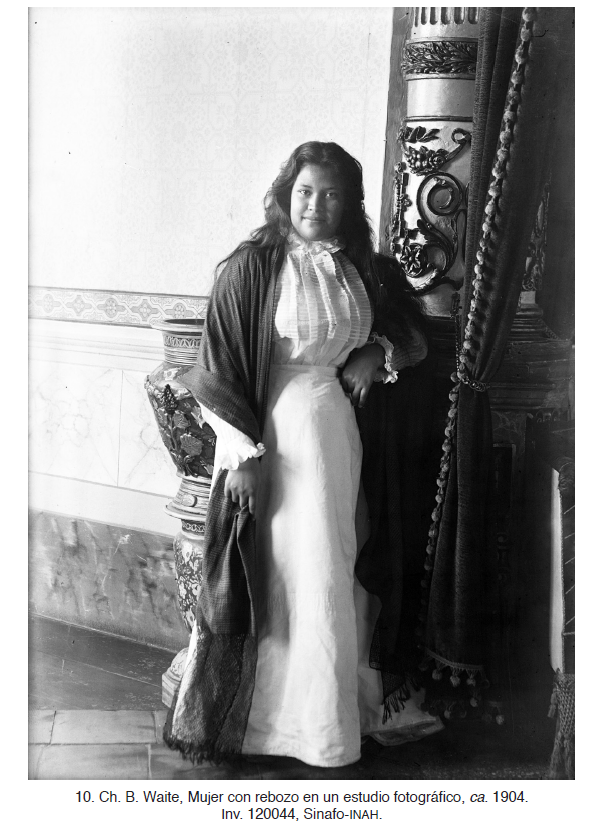

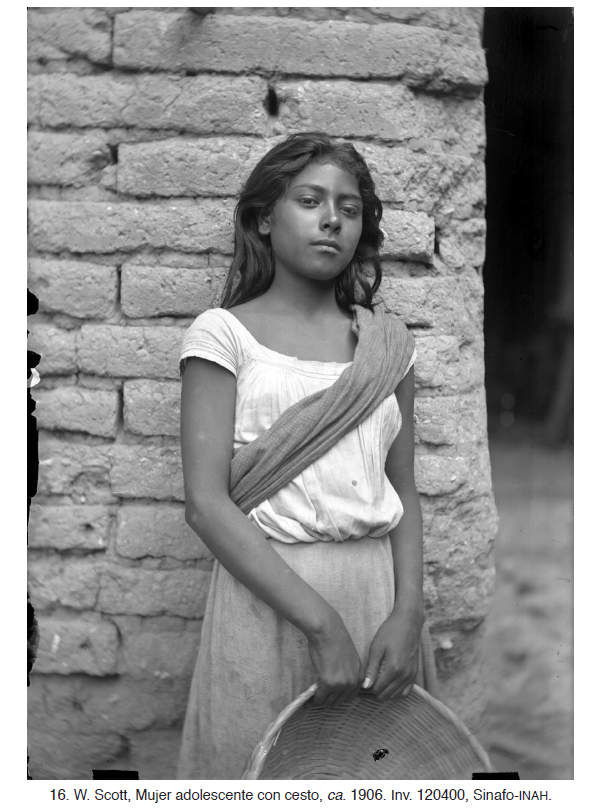

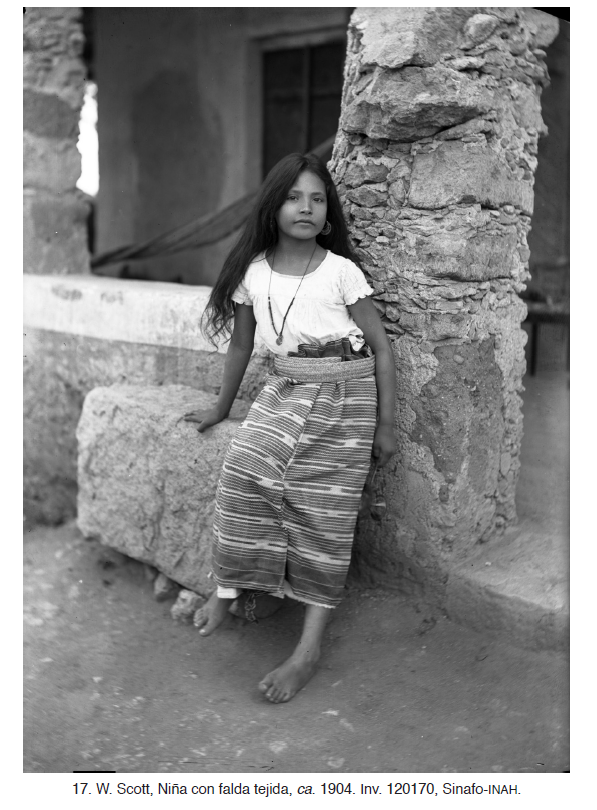

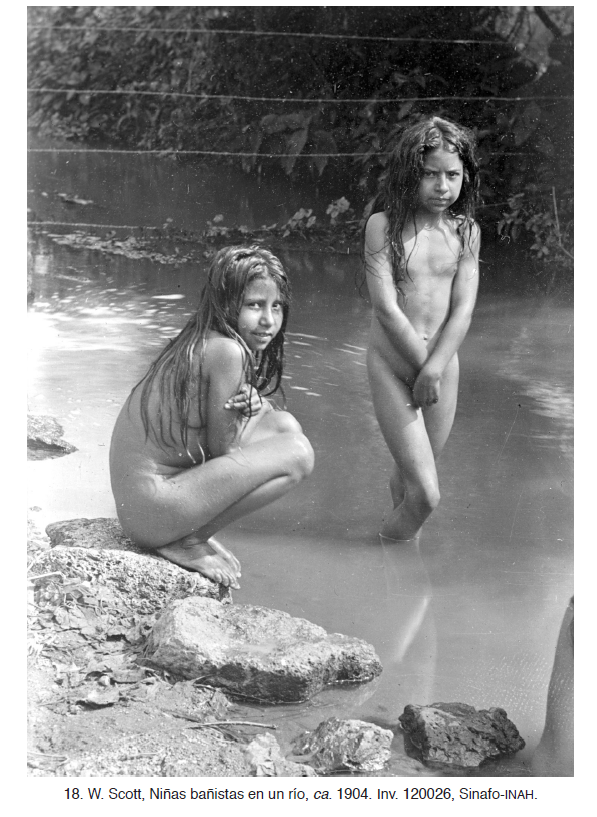

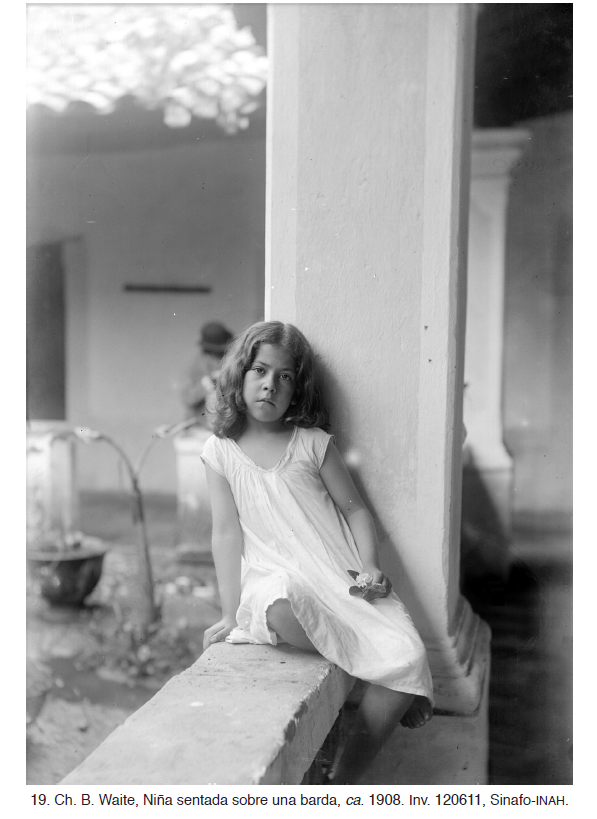

Ni Waite ni Scott pudieron sustraerse de retratar a mujeres, jóvenes e infantes. En el acervo de la Fototeca del INAH se cuenta con un importante número de imágenes del género, y nos permitimos escoger algunas de ellas que dan cuenta de cierta predilección por parte de nuestros fotógrafos, cuestión ésta que los emparenta con otro de sus colegas de mediados del siglo XIX: Lewis Carroll, quien en sus retratos de niñas intentó combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo y el contacto humanos podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa, posición ésta que le acarreó serios problemas con la moral victoriana. Dentro de su vasto trabajo fotográfico, Waite y Scott incluyen retratos de mujeres jóvenes y niñas, indígenas y mestizas, que parecen inscribirse en esta perspectiva, algunas de las cuales llegaron a utilizar como modelos en situaciones diversas, resaltando la mayor de las veces su belleza natural o corporal, imprimiéndoles una particularidad estética a sus retratos. En este tipo de imágenes nuestros autores ocasionalmente hacen abstracción del paisaje circundante, utilizando acercamientos como los de medio cuerpo, mientras en otras ocasiones optaban por realizar los retratos en el contexto específico en que se encontraban las jóvenes, ya sea jugando o corriendo, bañándose en el río, acarreando agua, cuidando borregos o en pose inducida frente a su entorno. Algunas de estas fotografías se conocieron por ilustrar tarjetas postales de la época, o bien en años recientes mediante las colecciones familiares que fueron dadas al conocimiento público. La mayoría de ellas se caracteriza por no tener pie o crédito alguno que dé cuenta de los nombres de las retratadas, y cuando más incluyen un folio o algún título insertado en la propia imagen, de clara intención estereotípica.

Al igual que Carroll, quien persistió en la búsqueda de la belleza como un estado de gracia, o un medio para recuperar la inocencia perdida, Waite y Scott —sin la formación intelectual de aquél y en un contexto cultural distinto— buscaron también de manera más intuitiva el mismo propósito, para lo cual se valieron de los amplios conocimientos que ya habían adquirido de la geografía mexicana y de sus bellezas naturales y culturales. Fueron víctimas del juicio moral, de la censura y de la sanción oficialistas, como da testimonio el encarcelamiento de Waite en la cárcel de Belén en 1901, donde las autoridades mexicanas lo obligaron a permanecer durante tres días, ya que sus fotografías, a la vez que sensualistas, retrataban de alguna forma la miseria y desnudez de los sectores rurales marginados, lo que llegó a herir la susceptibilidad falsamente nacionalista y progresista de la autoridad porfiriana, al considerarlas como “pornográficas e indecentes”.5 A Scott le pasó lo mismo, pero en 1894 y en la estadounidense ciudad de Oakland, donde trabajó durante cuatro años antes de emigrar a México. Resulta que en ese año debió enfrentar juicio por posesión y realización de fotografías “indecentes”, situación que lo llevó a permanecer un fin de semana en la cárcel del condado de Santa Clara, California.6 Todo se debió a una denuncia de un ex-socio, quien inconforme con la remuneración recibida lo denunció y solicitó su arresto, acusándolo de poseer y vender “fotografías obscenas de jóvenes chinas semidesnudas” de entre 10 y 14 años de edad, a quienes atraía y convencía de posar in puris naturalibus.7 Finalmente Scott fue exonerado y puesto en libertad al no comprobársele posesión alguna de las fotos aludidas, presumiéndose que éstas pudieran estar en poder del mismo demandante y ex-socio resentido.

Scott y Waite profundizaron en el conocimiento del otro, yendo más allá del trabajo de la fotografía documentalista y generando con ello una especie de diálogo o empatía con los personajes de sus retratos, con quienes entablaron una relación que trascendió la docilidad que representaba modelar a cambio de una retribución económica. Elementos como la naturalidad, frescura y espontaneidad que proyectan muchas de sus fotografías, particularmente de mujeres jóvenes y niñas, se inscriben en una corriente de tradición postromántica que durante la segunda mitad del siglo XIX llegó a ofrecer una visión de la mujer a veces idílica y virginal, y otras maligna y seductora, con cierta intencionalidad por rescatar la sensualidad y el erotismo inmanentes en otras culturas. Pareciera que su experiencia lograda en territorio mexicano les permitió alejarse de la “prisión racionalista” que les imponía la sociedad anglosajona, liberándolos en sus formas de expresión gráfica frente a los nuevos sujetos y la desconocida y atrayente vida cotidiana de la provincia mexicana. Se documenta que tan sólo de Winfield Scott el fondo Culhuacán de la Fototeca del INAH resguarda una serie de 223 fotografías de mujeres, lo que da cuenta del particular interés que este fotógrafo tuvo por retratar al género,8 y la mínima muestra que aquí ofrecemos constituye únicamente un ejemplo de ese trabajo.

Sobre el autor

Benigno Casas

Dirección de Publicaciones, INAH.

Agradezco la ayuda de Gabriela Núñez y Marcelo Silva, del módulo de consulta de la Fototeca Nacional del INAH.

Citas

- Francisco Montellano, C.B. Waite, fotógrafo. Una mirada diversa sobre el México de principios del siglo XX, México, Conaculta/Grijalbo (Camera Lucida), 1994, pp. 135-143. [↩]

- Rita Eder, “El desarrollo de temas y estilos en la fotografía mexicana”, en Eugenia Meyer (coord.), Imagen histórica de la fotografía en México, México, Museo Nacional de Historia/Museo Nacional de Antropología-INAH/FONAPAS, 1978, pp. 30-31. [↩]

- Beatriz Eugenia Malagón Girón, “La fotografía de Winfield Scott. Entre la producción comercial y la calidad estética de la fotografía”, tesis de doctorado en Historia del Arte, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2003, pp. 159-161. [↩]

- Véase Arturo Aguilar Ochoa, La fotografía durante el Imperio de Maximiliano, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1996, pp. 117-118. [↩]

- Según informan El Imparcial y el Mexican Herald del 5 de junio de 1901, cit. en Francisco Montellano, op. cit., p. 41. [↩]

- Según informan el Oakland Tribune del 15 de marzo de 1894, y el Oakland Enquirer, del 22 de marzo del mismo año, cit. en Beatriz Eugenia Malagón Girón, op. cit., p. 279. [↩]

- Oakland Tribune del 15 y 16 de marzo de 1894, cit. en Beatriz Eugenia Malagón Girón, op. cit., pp. 281-282. [↩]

- Beatriz Eugenia Malagón Girón, op. cit., pp. 287-288. [↩]