Este trabajo forma parte de una investigación que tiene su origen en la necesidad de ofrecer a los visitantes del Museo Nacional del Virreinato información que satisfaga su curiosidad respecto al edificio que ahora visitan como museo. Son espacios de arquitectura armónica en los que es evidente la preocupación porque fueran adecuados para ser habitados, pero cuyas funciones se desconocen. Es por ello que el objetivo de este escrito es ofrecer una propuesta del uso que se le daba a estos espacios a mediados del siglo XVIII, pocos años antes de la expulsión de la Compañía de Jesús de los reinos españoles en 1767.

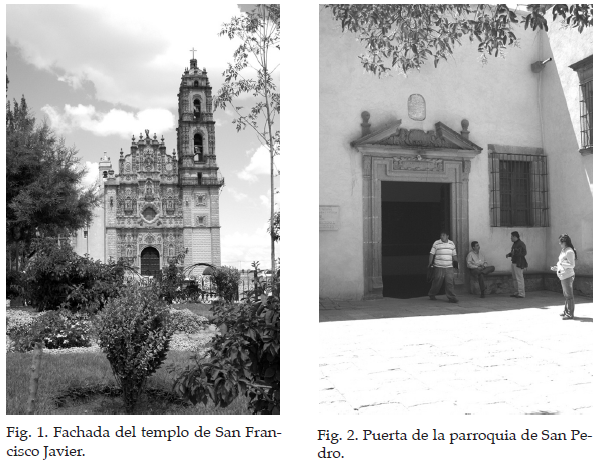

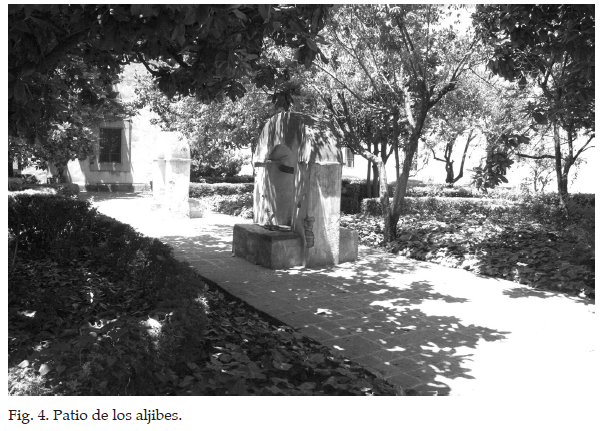

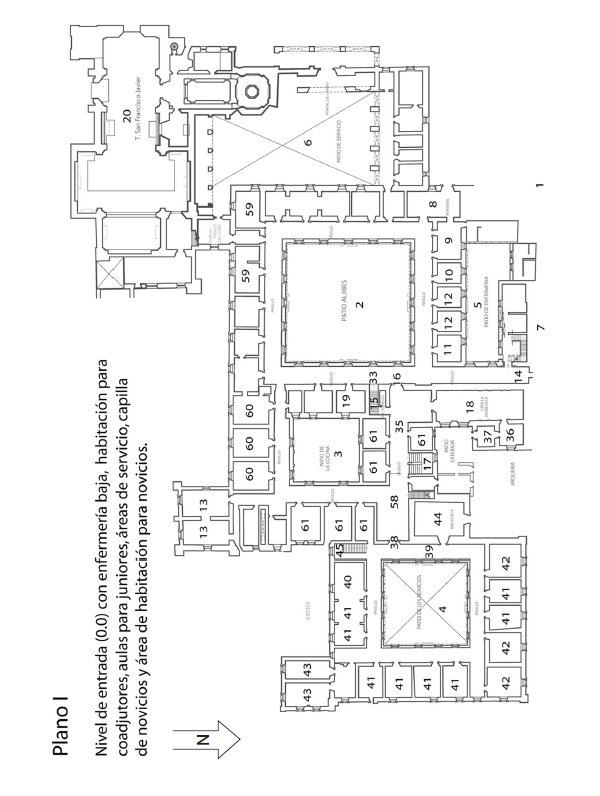

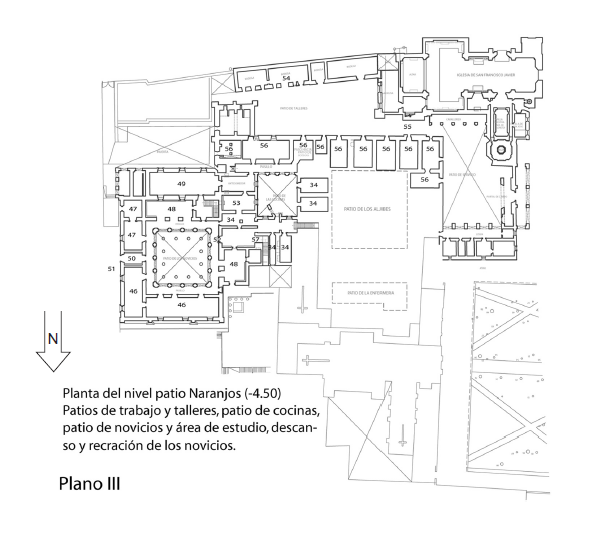

El inmueble que albergó entre 1580 y 1767 el colegio jesuita de Tepotzotlán, Estado de México, es una gran estructura arquitectónica que si bien tuvo su origen en una sencilla casa —como lo demuestra la escritura de las haciendas dependientes de dicho colegio—,1 con el paso de los siglos cobró una extensión de 10 000 m2 construidos. Esta estructura consta de cinco patios, tres de ellos rodeados por crujías de dos niveles cubiertos con techumbre de bóvedas de arista en la planta baja y viguerías en la alta, además del imponente templo barroco de San Francisco Javier, varios molinos de trigo y otra gran iglesia con la advocación de San Pedro (I-1).2 Los patios claustrales son conocidos actualmente como de los Aljibes (I-2), de las Cocinas (I-3) y de los Naranjos (I-4). También cuenta con un patio en el que se sembraban plantas medicinales (I-5), anexo al área de la enfermería, y otro conocido como de servicio (I-6), pues ahí se desarrollaban las actividades vinculadas con las labores de campo de las tierras que pertenecían a este colegio. Anexa a este patio estaba la hospedería. Ésta comprende las habitaciones que se ubican en la planta alta —hoy asignadas a la hostería o restorán—, en las secciones norte y oriente del patio de trabajo y cuyo acceso era por el portal de campo para evitar que los huéspedes ingresaran a la clausura.

Si bien la majestuosidad de la fachada del templo de San Francisco Javier que muestra pilastras estípite (fig. 1) y que llama nuestra atención desde que nos acercamos a la plaza del pueblo, ya anuncian un ingreso al colegio tan imponente como el del templo, uno descubre en el ángulo sureste del atrio de la contigua parroquia de San Pedro una pequeña puerta (fig. 2) con un sobrio marco de cantería rematado por un frontón triangular roto que ostenta el escudo jesuita en la parte superior central y una cartela ornamentada con formas vegetales y la inscripción Ad Maiorem Gloriam Dei (para la mayor gloria de Dios). La puerta es de madera con tableros rectangulares y el central hace las veces de mirilla protegida por una placa de hierro forjado acanalada con el monograma IHS, que significa Jesus Hominem Salvator (Jesús Salvador de los hombres) y hace las veces de símbolo de la Compañía de Jesús. Queda claro que —a diferencia del correspondiente al templo de San Francisco Javier— este ingreso buscaba pasar inadvertido, procurando así la tranquilidad que requerían sus residentes para los estudios y la meditación.3

A pesar de la importancia que reviste este inmueble para la historia del arte mexicano del siglo XVIII, la historiografía ha prestado mayor atención al templo de San Francisco Javier —por obvias razones estéticas— y la arquitectura del inmueble en general, las fun

ciones que cumplió y, por tanto, el uso que se le dio a sus espacios son temas que han quedado relegados a un segundo plano. Por ello el presente trabajo fija su atención en los espacios arquitectónicos y su relación con la vida cotidiana de sus moradores.

La restauración llevada a cabo entre 1958 y 1964 —cuando el presidente López Mateos inaugurara el 19 de septiembre en este importante inmueble el Museo Nacional del Virreinato— fue exhaustiva, mas se procuró respetar al máximo la estructura arquitectónica virreinal. Si bien el inmueble fue abandonado en 1767 por los jesuitas, en los casi doscientos años que siguieron hasta que se decidió designarlo como sede para albergar un museo nacional, ninguno de sus posteriores propietarios o poseedores —entre los que se encontraron las embajadas de Estados Unidos de América y de Brasil a manera de prestanombres de la Compañía de Jesús, pues a partir de las Leyes de Reforma el clero no estuvo en posibilidad de poseer bienes—4 contó con el suficiente poder económico para alterar sustancialmente la estructura arquitectónica, lo que para efectos del presente estudio es benéfico, pues permite conocer la estructura arquitectónica en el estado en que la dejaron los jesuitas en 1767 y analizarla de acuerdo con las fuentes primarias disponibles, principalmente los documentos relativos a la expulsión de los jesuitas de Tepotzotlán.

El problema de la historiografía

La historiografía colonial del inmueble, misma que está representada principalmente por tres de los cronistas de la orden —Andrés Pérez de Rivas, Francisco de Florencia y Francisco Javier Alegre—,5 en pocas ocasiones hace panegíricos de las obras artísticas y arquitectónicas, y parece evitar a toda costa describir formalmente los espacios arquitectónicos y el uso que se les daba. Sin embargo, ofrece información homogénea en tanto que los autores describen exhaustivamente la actividad misionera que llevaron a cabo los jesuitas en tierras novohispanas a lo largo de casi doscientos años, y los productos de las mismas desarrolladas en sus colegios, misiones y residencias. Cuando se refieren al poblado de Tepotzotlán mencionan la existencia del colegio de lenguas, el noviciado y el Seminario de San Martín; en algunas ocasiones dan cuenta también de la “casa de probación”. Francisco Javier Alegre es el único que hace referencia a los juniores, así como a un espacio asignado para los mismos en el edificio, información ratificada por los documentos que igualmente mencionan la existencia de juniores o estudiantes de humanidades. Desgraciadamente, al referirse a un espacio asignado a los juniores el cronista no especifica cuál era. 6

Sabemos por especialistas en arquitectura jesuita, como Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, que los integrantes de la Compañía siempre estuvieron atentos a contar con espacios adecuados al desarrollo de sus diversas actividades:

Las actividades de la Compañía fueron muy diversificadas pues, además de la enseñanza, se consagró a la predicación, a la catequesis de los niños y adultos, a la administración de los sacramentos, al confesionario y a la dirección de conciencia y a la fundación y fomento de las denominadas congregaciones de laicos que agrupaban a toda clase de miembros de la sociedad… Por ello los domicilios que construyeron los jesuitas no siempre fueron idénticos, aun contando con el mismo aire de familia, sino que su disposición interna dependía de las diferentes funciones que cada uno tenía que desempeñar.7

Con esto queda claro también que cuando varias instituciones funcionaban en un mismo inmueble, los jesuitas se encargaban de diferenciar los espacios de acuerdo con las funciones que era necesario desarrollar en ellos. Así nos lo demuestran también los historiadores de la orden y los documentos:8

Aunque la probación está, como V. P. sabrá, junta a este collegio; y siempre se ha procurado se guardase todo rigor en su recogimiento, tiniendo habitación por sí y clausura; pero agora particularmente, con más commodidad, aunque dé una puerta adentro con este collegio; pero en habitación por sí más apartada del trato común del que antes. Se guarda con toda exactión el modo de proceder de casa de probación, conforme a nuestro instituto.9

En una Carta Annua de cuya fecha exacta no estamos seguros, pues no existe la introducción a la misma, podemos apreciar ya que entre 1614 y 1616 existía un interés en que los novicios o hermanos de segunda probación contaran con un espacio separado de los demás jesuitas que habitaban el colegio de Tepotzotlán, para que su formación diera mayores frutos.10 Si bien no contamos con descripciones de la estructura arquitectónica del colegio de Tepotzotlán en ningún momento histórico, este dato también refuerza el planteamiento de que los integrantes de la Compañía de Jesús tenían la claridad suficiente de dividir los espacios de la estructura arquitectónica que conocemos hoy en día de acuerdo con las funciones o instituciones que funcionarían en ella.

A partir de Manuel Romero de Terreros en 1916, y a lo largo de todo el siglo XX, la historiografía confirió al edificio las mismas funciones que los cronistas virreinales de la orden, pero utilizando indistintamente los términos colegio de lenguas, seminario, casa de probación, colegio, noviciado, y, nuevamente en un único caso, el de Marco Díaz, el de juniorado; inclusive algunos autores los emplean como sinónimos, lo que denota desconocimiento del significado de cada uno de los términos.11 Cabe por ello aprovechar este espacio para describir en forma breve los periodos o niveles de formación de los integrantes de la Compañía de Jesús.

Todo individuo que pretendía ingresar a la Compañía de Jesús, en primera instancia debía permanecer entre doce y veinte días como huésped en alguna comunidad jesuita destinada para ello. A esta breve etapa se le denomina como la primera probación. De este modo, el sujeto interesado en pertenecer a la Compañía podía tener una idea más clara de la forma de vida que pretendía iniciar.

La segunda probación corresponde a otra etapa que incluye los dos años de noviciado, el juniorado, los estudios de filosofía y la teología. Después de esta etapa podían ordenarse como sacerdotes. El noviciado y el juniorado, debían transcurrirlos en edificios construidos con ese fin, como veremos más adelante.

Después de concluir los estudios de teología y haberse ordenado, debían cubrir la tercera probación. Para ello también debían concentrarse en una Casa de Probación o en una comunidad en la que simplemente hubiera espacio para albergarlos acompañados por su instructor por un año. Por último, y después de haber cumplido con la tercera probación, esperaban el envío de los últimos votos que concede el General en Roma.12

Para leer e interpretar la arquitectura

A fin de estudiar la arquitectura de este inmueble en forma más integral, consideramos necesario poner atención a las actividades desarrolladas en cada uno de sus espacios y que tuvieron origen en las funciones asignadas. Sin embargo, queda claro que la información obtenida tanto de la historiografía colonial como de las fuentes secundarias no es suficiente para lograr una mayor claridad en esas cuestiones, por lo que proponemos tomar la propia arquitectura como documento histórico y hacer un análisis de sus elementos, considerando como referencia las fuentes primarias a fin de avanzar un paso más en el estudio de este importante inmueble.13 Al leer e interpretar determinadas características de la arquitectura del edificio de Tepotzotlán —como las dimensiones, orientación y conformación de las habitaciones, los pasillos, los patios, las ventanas, los accesos, las puertas y las comunicaciones a través de las escaleras—, estaremos en posibilidad de estudiarlos en relación con la información obtenida de las fuentes primarias que dan cuenta de la existencia de las instituciones formativas jesuitas en este lugar y así podremos hacer una primera propuesta de definición de los espacios que fueron asignados a cada una de ellas.14

Los afanes apostólicos de la Compañía de Jesús en Tepotzotlán

Pasemos ahora al problema de las instituciones que funcionaron al interior del imponente inmueble de Tepotzotlán. El colegio de lenguas existió en esta localidad desde la llegada de los jesuitas a la entidad en 1580, y el seminario para los niños hijos de los caciques indígenas, Seminario de San Martín, desde 1584. 15 Son las dos instituciones formativas que pervivieron a lo largo de casi doscientos años que los jesuitas estuvieron en este pueblo, hasta el 25 de junio de 1767, día de su expulsión del mismo.16 Ambas instancias estaban relacionadas con la preponderancia que confirió la Compañía de Jesús al ministerio con los indios. Miguel Ángel Rodríguez, uno de los autores jesuitas de la Monumenta Mexicana de la Compañía de Jesús, considera que

La instrucción sobre el ministerio con los indígenas según Acquaviva 17 era para estimular y “para que se atienda con más calor al Ministerio con los Indios”. Este documento, breve pero sustancioso, puede llamarse proyecto común de provincia en opción preferencial por el ministerio con los indígenas, o sea un proyecto que engloba todos los aspectos de la vida de la provincia de la Nueva España y los armoniza y orienta hacia un claro objetivo de apostolado.18

No nos ocuparemos en este trabajo de la problemática del Seminario de San Martín para los hijos de los caciques indígenas, pues —como demuestran los inventarios del colegio de Tepotzotlán elaborados con motivo de la expulsión, y posteriormente en 1775, con la entrega del inmueble al arzobispado y que se encuentran en el Archivo Nacional de Chile— se encontraba en un edificio contiguo al noviciado.19 El área en la que funcionaba dicho Seminario de San Martín (I-7) debe haber sido la que corresponde actualmente a la habitación y oficinas de la Parroquia de San Pedro, cuya comunicación era a través de la antesacristía de dicha parroquia. 20 Sin embargo, de acuerdo con un plano elaborado en la década de 1920 y resguardado en el Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del inah, la construcción actualmente ocupada para esas funciones es posterior al virreinato, por lo que la estructura que ocupaba el seminario de San Martín fue muy alterada o totalmente destruida.21

En lo que se refiere al Colegio de lenguas, es importante aclarar que desde la Congregación General de 1577 se propuso que a través del trabajo misional y en los colegios se aprendieran y enseñaran las lenguas indígenas a los miembros de la orden “y que en el entretanto, por vía de missiones, y en nuestros collegios, vaian los Nuestros aprendiendo las lenguas, para emplearse en este ministerio de los indios, según lo que a su Paternidad de N. Padre General pareciere”.22

La Congregación Provincial Mexicana de 1585 fue muy específica en lo que se refiere al aprendizaje y la metodología para la enseñanza de las lenguas, y Miguel Ángel Rodríguez asienta, entre otras cosas y partiendo de los preceptos establecidos por la misma, que los jesuitas de la provincia novohispana no se podían ordenar sacerdotes sin antes haber aprendido bien alguna lengua indígena:23 “[…] ninguno será admitido a la incorporación definitiva si no ha precedido este serio conocimiento y si no se justifican plenamente los casos de excepción”.24

Además, los superiores debían aprender alguna lengua para poder utilizarla cuando fuera necesario y, a manera de práctica, los escolares o estudiantes y los jesuitas que se encontraban en la tercera probación también debían predicar en el refectorio en lengua indígena. Consideraban que el conocimiento de las lenguas debía ser suficiente no sólo para que estuvieran en posibilidad de confesar, sino también para poder catequizar.

Un ejemplo de la organización de los jesuitas al interior de los colegios para aprender las lenguas indígenas lo podemos tomar de este fragmento de una carta que escribió el padre provincial Antonio de Mendoza al general Claudio Aquaviva a principios del año de 1585. A pesar de que se refiere a lo que sucedía en el colegio de México —Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo—, es muy factible que funcionara igual en los otros colegios donde también aprendían lenguas los integrantes de la provincia novohispana de la Compañía de Jesús, sobre todo en Pátzcuaro y Tepotzotlán: “aquí en México se ha asentado muy de propósito una lección de la mexicana que, por ser la más commún, es la más necessaria; óyenla todos los estudiantes de casa; también la oyen el padre rector y el padre Francisco Váez […]”.25

En el caso específico del Colegio de Tepotzotlán, en la Monumenta Mexicana III Zubillaga ofrece un documento escrito en ese mismo año que habla de la Residencia de Tepotzotlán, mismo que se transcribe íntegro en la carta anual de 1585. En lo que se refiere al colegio de lenguas dice lo siguiente:

Tienen aquí los nuestros tres ocupaciones principales: la primera, que se aprenden dos diversas y diferentes lenguas, porque de ambas ay muchos indios en este partido de Tepotzotlán. La primera y más ordinaria es la otomite, lengua muy extraña y dificultosa, de la qual son muy raros los ministros que ay en esta Nueba España, siendo los indios otomites en gran número. Y, por la bondad de Dios nuestro Señor, en breve tiempo tenemos ya cinco padres que predican y confiesan con facilidad en esta lengua.

[…] La otra lengua que aquí se estudia, es la mexicana, que es la más común y general.26

Inclusive en ese mismo año de 1585 al interior del colegio de Tepotzotlán fue elaborado uno de los vocabularios para el otomí. Hace mención de ello el Padre Antonio de Mendoza cuando escribe al general Aquaviva y en la carta anual correspondiente también lo hacen notar:27

Y fuera de estar los padres estudiando esta lengua tan dificultosa, an hecho, este año, otra diligencia bien trabajosa, pero muy importante para los que adelante quisieren aprender esta lengua, y aun para los que algo saben, que es aver hecho un vocabulario muy copioso, en esta lengua otomite, ayudándose assí de yndios ladinos, como de un español criado entre ellos, que la sabía muy bien. Y ayudó mucho la industria y buen diligencia del padre Fernán Gómez, como lengua otomite tan antigua, y que a sido siempre maestro de los demás padres y lo es. Entiendo que a salido bien acabado. Occupáronse con él muchos meses; pero es trabajo muy fructuoso y que servirá para muchos años. 28

También se ocuparon los padres de Tepotzotlán de escribir una vida de los santos en náhuatl “para los mexicanos empieza, agora, el Padre Juan de Tobar, que [es] escogida lengua, a escrebir su flos sanctorum, de vidas de santos selectos. Entiéndese que será obra de grandíssimo probecho para ellos.29

De este modo, tenemos que los jesuitas aprendían las lenguas —al igual que otras órdenes religiosas— sobre todo de su contacto directo con las comunidades indígenas, pero también a través de lecciones en los periodos de probación —noviciado y terceronado—,30 y la predicación en el refectorio y conversación entre ellos mismos.31 Lo que nos lleva a que en el Colegio de Tepotzotlán sí existía un colegio de lenguas, pero no requería de un espacio específico asignado para su estudio; es muy factible que algunas de las habitaciones del claustro bajo de los Aljibes fungieran también como aulas para el aprendizaje de las lenguas.

La tercera probación en Tepotzotlán

En cada provincia existieron por lo general dos o tres casas de Noviciado, en las cuales los jesuitas en formación transcurrían dos años de su preparación.32 Para el último año de probación los jesuitas crearon las domus tertiae probationis, donde los jesuitas, al término de la formación como novicios, pasaban un último año. Con el interés de que tuvieran una vida recogida, estas se situaban en poblaciones tranquilas y las construcciones debían fomentar la interioridad por lo que debían contar con espacios armónicos y, en varias ocasiones, con jardines.33

En varios documentos se menciona a Tepotzotlán como casa de probación. Como ya dijimos, la probación la comprenden tanto el noviciado como el juniorado y el terceronado o tercera probación. En esta última formaban al individuo en la scholla affectus, es decir, la escuela del afecto, periodo en el que debían madurar en humildad y negación de sí mismos.34 Si bien por la información obtenida de los documentos —como el catálogo de la provincia de la Nueva España de 1583 y la carta anual de 1589—35 sabemos que desde los últimos años del siglo XVI en Tepotzotlán vivieron jesuitas que se encontraban en su Tercera Probación, el catálogo de los sujetos que se encontraban en esa comunidad el día de la expulsión demuestra que para 1767 el inmueble jesuita no funcionaba como casa de Tercera Probación.36 Es por ello que no tomaremos en consideración esta etapa formativa para nuestra lectura del inmueble con las características arquitectónicas que cuenta hoy en día y como lo dejaron los jesuitas en el para ellos fatídico día de 1767.

Arquitectura para la formación

El H. Andres Tamariz, aunque se a usado con el de varios medios assi de blandura, como de rigor, no ha tenido enmienda; y así con el parecer de los PP. Consultores en dos consultas, que e tenido, me veo obligado a dar cuenta a V. R. de cómo dicho H. fuera de la relaxación en la observancia de las Reglas, no aplicarse al estudio, recibir sin licencia, fingir enfermedades, a lo que parece, para conseguir exempciones y hazer sus salidas a la puerta reglar, a tiempo, que no sea visto; porque nose que aya en esta casa mozo de mas buena salud, como dicho H. e descubierto aora una falta, que á tiempo que esta (o era) en ella de una conversacion de palabra (no se que aia pasado a mas) con una mozuela, que viene acompañada con otra, y en la puerta reglar a horas escusadas, entrada la noche: ir a verla después de comer, y entre dia subirse a la torre a hazer la señas con escandalo del pueblo, escrivirla papeles, y recevirlos, entrar cerrar, y darla pañuelos blancos. La materia a sido tal, que no solo algunos sirvientes, que estos lo saben claramente, sino de los nuestros han sospechado, que el Ho. no anda bueno, según los avisos, que e tenido. Cojer una llave, que pasa ala puerta reglar, y verle abrir con ella, por la mañana, y despues desaparecerse dicha llave. Mudar la cerradura, y desaparecerse otra llave de otra puerta, por donde se puede subir a la azotea.40

La enfermería para externos

Después de recorrer la portería, en el extremo sureste de la misma encontramos otra puerta a través de la cual es posible ingresar a la clausura propiamente dicha y que es el acceso al claustro conocido como de los Aljibes. Este espacio arquitectónico impone por sus grandes dimensiones —los pasillos de sus crujías (fig. 3) miden 33.50 × por 3.50 m— y por la bóveda de arista que lo cubre. Un gran patio (24.34 × 25.30 m) se encuentra en la parte central (fig. 4), donde se ubican los dos aljibes de forma cúbica con una sección de 5 m por lado y una doble altura dividida a la mitad por un andador perimetral. Estos pozos dan el nombre al claustro, y en ellos todavía se almacena el agua de lluvia que baja desde las azoteas por conductos internos en los muros. El agua era utilizada por los jesuitas a lo largo del año para lavar y limpiar, y en la actualidad es aprovechada en los sanitarios del museo.

En el ala norte de este claustro se ubica una habitación rectangular (I-9) —mide 4.80 × 7.65 m, está cubierta con bóveda de arista y tiene dos puertas a la crujía y una ventana al patio de la enfermería— que era el aposento del hermano portero, inmediata a la puerta de entrada a la clausura y la botica (I-10). Esta última es un espacio que mide 4.73 × 4.20 m en cuya bóveda de arista es posible observar la pintura mural original del siglo XVII y que muestra escenas relativas a las vidas de los santos médicos Cosme y Damián. Por la situación inmediata a la puerta de ingreso a la clausura y la existencia de la botica, inferimos que las tres habitaciones restantes de esta ala del claustro eran las correspondientes a la enfermería, habitaciones cuyas ventanas dan, además, al pequeño patio de la enfermería, conocido así pues en el sembraban plantas medicinales. El patio tenía la función de iluminar, ventilar y mantener un control térmico, características que beneficiaban a los enfermos. La última de estas habitaciones (I-11) es de dimensiones un poco mayores, 5.45 × 4.80 m, mientras las otras dos son de 4.20 × 4.80 m, por lo que es posible que fuera la del hermano coadjutor Lorenzo Arriola, que era el médico en la época de la expulsión.41 La necesidad de que el área asignada a la enfermería se ubicara inmediata al ingreso al inmueble es porque en ella el hermano médico podía atender también a pacientes ajenos a la clausura, como los pobladores de las comunidades cercanas. Nos aventuramos a sugerir que las dos habitaciones (I-12) ubicadas entre la botica y el aposento del hermano médico pudieran ser para algunos de esos enfermos externos, en

caso de requerir una atención más cercana y por varios días consecutivos por parte del médico.

El juniorado y sus espacios

La narración de los avatares sufridos por los miembros de la Compañía de Jesús expulsos que salieron del colegio de Tepotzotlán hace referencia a que “el dia 27 de junio… ya todos los Sacerdotes dixeron Missa en la Capilla interior del Noviziado, y otro altar, que se puso en un angulo del Jovenado, que formaba un pequeño oratorito”.42 Esta información, y la obtenida del catálogo de 1767 de los sujetos de la Compañía en la Nueva España, confirman que para el momento de la expulsión aún existía el juniorado en Tepotzotlán y que contaba con espacios específicos para desarrollar sus actividades. Según dicho catálogo, vivían en Tepotzotlán el día de la expulsión siete padres, seis hermanos coadjutores, veintisiete juniores —entre los que se encontraban tanto padres como escolares—, veinticinco novicios —también padres y escolares—, y once hermanos coadjutores novicios, dando un total de setenta y seis jesuitas que habitaban en ese colegio.43 Consideramos, a partir del inventario realizado días después de la expulsión, que los espacios asignados al estudio y vivienda de los juniores corresponden a las habitaciones que se ubican en los actuales claustros, bajo y alto, de los Aljibes. Partiendo de la ubicación de los comunes (I-13) en esta planta44 —localizados en el cruce de los pasillos del área asignada a los coadjutores, un área algo apartada del inmueble—, los aposentos debieron ser los de la planta alta con comunes de alcance más cómodo, mientras que las habitaciones de las alas sur y oriente de la planta baja funcionaron como aulas, tanto para el juniorado como para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, pues cuentan con buena iluminación natural.45

Antes de continuar es necesario hacer una breve referencia a la historia de esta institución denominada seminario de humanidades o juniorado.46 En 1590 el padre visitador Diego de Avellaneda propuso fundar en Tepotzotlán el seminario de humanidades o de letras para los jesuitas que debían impartir ese conocimiento en todos los colegios para externos, “pues había encontrado en Oaxaca, Puebla y México maestros de letras humanas que tenían más necesidad de aprender que de enseñar a otros”. 47 La intención original de construir el molino de trigo que se encuentra anexo a la estructura arquitectónica era básicamente para mantener ese seminario.48

Así, de la información obtenida de la correspondencia entre el visitador y el general se desprende que el seminario de humanidades o juniorado estaría funcionando en Tepotzotlán para agosto de 1592.49 En un informe que envía el provincial Váez al general Acquaviva, después de visitar varios colegios entre 1600 y 1601 se refiere al seminario de humanidades, que por lo que se lee también estuvo en Puebla. 50

En el inventario realizado entre 1767 y 1768, a raíz de la expulsión de los jesuitas de Tepotzotlán, hacen referencia en dos ocasiones a los claustros del jovenado, y a lo largo de la descripción de los objetos localizados en los mismos mencionan en dos ocasiones la serie de pinturas que todavía existe en el claustro bajo de los Aljibes, con escenas de la vida de Ignacio de Loyola firmadas por Cristóbal de Villalpando en 1710.51 Si bien hoy únicamente contamos veintidós, pues al parecer —partiendo de información oral proporcionada por los pobladores de Tepotzotlán— una fue extraída por funcionarios del gobierno del Estado de México en la primera mitad del siglo xx, el documento en cuestión menciona “veinte y tres lienzos de cuerpo entero con el apostolado y la vida (al parecer) de San Ignacio con sus marcos azules y molduras doradas”.52 Cabe aclarar que Heinrich Pfeiffer, uno de los estudiosos de la iconografía ignaciana, considera que esta serie es una de las más extensas a escala mundial.53 Más adelante, el documento hace referencia al claustro bajo del jovenado y nuevamente dice: “Claustro bajo… Ítem. En dicho claustro la vida de San Ignacio en veinte y tres medios óvalos grandes. Ítem. La vida de San Estanislao en seis medios óvalos grandes y en medio un lienzo de nuestra Señora de Guadalupe”.54 Estos últimos cuadros que menciona el documento son los que pintó José Padilla en 1759 y que todavía es posible apreciar en el extremo noreste del claustro bajo de los Aljibes, en el pasillo en cuyo extremo se encuentra una puerta (I-14) que comunica con la parroquia de San Pedro —templo para el servicio específico de los indígenas—, que debió ser también el acceso al seminario de San Martín para los hijos de los caciques indígenas contiguo al noviciado.

Otra mención por la que consideramos que el juniorado o jovenado ocupaba ambos niveles del claustro de los Aljibes es el que arroja el reiteradamente citado inventario, y que versa “en la escalera que sube al jovenado un lienzo de Nuestra Señora de La Concepción, marco azul, y molduras doradas.55 Por esta escalera (I-15, fig. 5) —que inferimos es la que se encuentra frente a la reja del acceso a la capilla del noviciado, a mano derecha, inmediatamente después de traspasar la gran portada (I-16) del ala este del claustro bajo de los Aljibes— deben haber bajado los juniores y los padres desde el espacio asignado a ellos, hasta el nivel de ingreso, y después por una gran escalera (I-17, fig. 6), casi al frente de la anterior y cercana también a la capilla de los novicios (I-18), al refectorio.

Como ya dijimos, el juniorado o seminario de humanidades compartía el claustro bajo con la habitación del hermano portero —primera habitación contigua a la portería—, la botica y las siguientes habitaciones que conformaban la enfermería. También

debe haber estado en esta sección una rectoría, pues al momento de elaborar el inventario, inmediatamente después de describir los lienzos con la vida de San Estanislao de Kostka, de Padilla, el escribano refiere la existencia de dos medios óvalos sobre la puerta rectoral.56

Desgraciadamente, el área en la que se ubica la serie pintada por Padilla, es una de las que más modificaciones sufrió durante los ciento cincuenta años posteriores a la expulsión, pues —como demuestra un plano elaborado en la década de 1920— los espacios del lado oeste de ella ya habían sufrido alteraciones sustantivas y sus muros son angostos con respecto a los virreinales. 57 Ahora bien, también es posible que el rectorado al que se hace referencia en el documento se ubicara en una de las dos grandes habitaciones (I-19) ubicadas en el ala este, contiguas a la gran portada manierista (I-16) policromada y rematada con un frontón roto con la inscripción Hic Domvs Dei est Porta Caeli que marcaba el ingreso a la clausura de los novicios, juniores y padres; sin embargo, actualmente en esta zona se localizan unos de los cuadros que conforman la serie pintada por Cristóbal de Villalpando. Otro elemento que causa confusión es que el inventario no dice a qué rectorado se refiere, pues por el catálogo de los Colegios y Sujetos que vivían en el colegio de Tepotzotlán el día de la expatriación, 25 de junio de 1767, sabemos que existían dos rectores: el que a la vez era maestro de novicios, y el del Seminario de Indios, quien también fungía como admonitor, consultor de casa y confesor de los novicios.58 Por la zona en la que el documento menciona que se encontraba el rectorado, debe estar haciendo referencia al rectorado del Seminario de San Martín, pues la comunicación con dicho seminario —que como sabemos se localizaba en un espacio contiguo a la casa de probación— estaba en el final del pasillo que ornamenta la serie de la vida de San Estanislao de Kostka.

Este claustro, bajo de los Aljibes, cuenta además con comunicaciones hacia las antesacristías de los dos templos, el de San Francisco Javier en el ángulo nororiental (I-20), y el ya mencionado de San Pedro (I-7) en el extremo noreste, que facilitaban el acceso a ellas por parte de los hermanos coadjutores responsables de la administración y limpieza de todo el edificio, además de la atención a los templos, capillas y sus sacristías y, por último, de la portería.

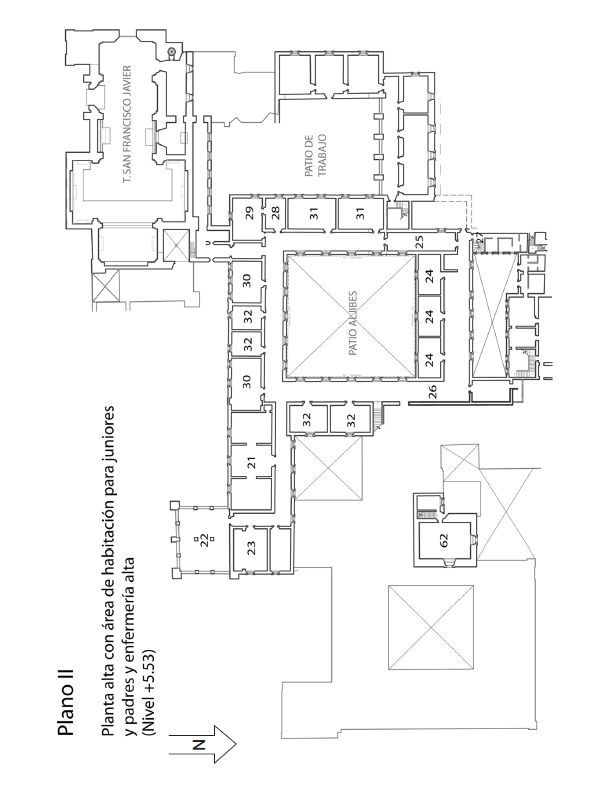

La Biblioteca Nacional de Antropología resguarda el Libro de Protocolo del Colegio de Tepotzotlán, que proviene de mediados del siglo XVII pero cuenta con agregados del siglo posterior.59 En él hay una sección denominada distribuciones para los novicios y los hermanos jóvenes o estudiantes de humanidades, escrita en 1662 y en la cual quedó asentado el cronograma u horario marcado en cuartos de hora en el que los juniores y los novicios jesuitas de Tepotzotlán, así como los coadjutores, debían desarrollar sus actividades cotidianas y las oraciones que debían rezar.60 En el caso de los juniores, quienes nos ocupan por el momento, estas distribuciones son menos específicas que las de los novicios, pero arrojan información interesante sobre las actividades desarrolladas por ellos en los claustros bajo y alto de los Aljibes. Debían levantarse, acicalarse, asistir a la misa y posteriormente almorzar. Consideramos que los aposentos, capilla y comunes de los juniores se encontraban en el claustro alto de los Aljibes, ya que se trata de un área independiente donde los juniores podían habitar tranquilamente en compañía de los padres, sin que las actividades relativas al funcionamiento y circulación del inmueble los molestaran. Tomando en consideración las dimensiones de las habitaciones, es muy factible que dichos aposentos fueran los de mayor tamaño en las alas oriente y sur de ese claustro alto.

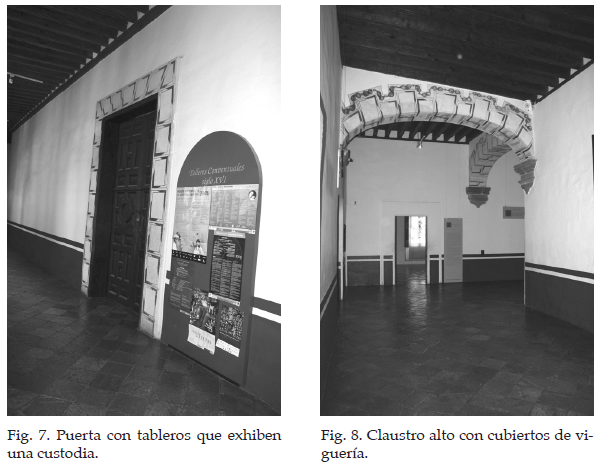

En lo relativo a la capilla a la que asistían a misa, el inventario elaborado por la Junta de Temporalidades también habla de un altar ubicado en el claustro del jovenado y da cuenta de la existencia de la capilla del jovenado. 61 Si bien por falta de información todavía no ha sido posible ubicar el mencionado espacio para un altar, la capilla del jovenado debe ser la habitación de mayores dimensiones (19.20 × 7.99 m) del claustro alto del jovenado o de los Aljibes (II-21) —actualmente dividida en tres para efectos museográficos—, además de que es la única que muestra elementos para distinguirla de las otras, como un ingreso mucho mayor al de los espacios restantes del claustro, con pintura original en sus jambas y dintel, así como una puerta con tableros de madera del siglo XVII que muestra en dos de sus paneles una custodia, símbolo tanto de la eucaristía como de la Compañía de Jesús (fig. 7). Dicha habitación se ubica en el extremo sureste del claustro, en el pasillo que lleva al mirador (II-22) para la recreación y descanso de los padres y juniores y los comunes (II-23), y por ello tampoco es zona de habitaciones. Hoy en día, a diferencia del templo de San Francisco Javier y sus capillas anexas, así como de la capilla de los novicios, este espacio que consideramos hacía las veces de capilla de los juniores no cuenta con retablo alguno y se encuentra totalmente desvestido; sin embargo es factible que lo haya perdido, pues en el inventario elaborado a propósito de la expulsión existía un óleo que servía de retablo: “un altar con sus manteles, ara, frontal de persiana, palia bordada con punta de oro, palabreros, y su alfombra. Un crucifijo en dicho altar, con la cruz verde de más de a vara. Un cuadro de Nuestra Señora

que sirve de retablo con 6 pinturas chicas alrededor, marcos encarnados, y molduras doradas”.62

Los comunes de esta planta —mismos que podemos ubicar por las bajadas de aguas negras a la habitación del nivel de la huerta que se encuentra en el área de talleres bajo el mirador, localizados en el ángulo suroeste del claustro— eran compartidos por los habitantes de este claustro alto: los juniores y los padres. En las ordenaciones del visitador Diego de Avellaneda, redactadas a principios de junio de 1592, en el inciso que se refiere a las específicas de cada colegio, con respecto al colegio de San Ildefonso dice: “que por la decencia, se pongan unas medias cortinas en los lugares comunes”, lo cual nos da indicio de que esto pudo haber sucedido también en todos los comunes existentes en el colegio de Tepotzotlán: planta alta de Aljibes para padres y juniores, planta baja en el área de oficinas y procuras para los coadjutores y, por último, los de la planta alta del claustro de los Naranjos exclusivos para los novicios y que describiremos más adelante.63

Regresando a las actividades cotidianas de los juniores señaladas en las distribuciones, después de asistir a misa a la capilla debían estudiar y más tarde salir a pasear. Posteriormente debían asistir a una lección en clase, lo cual obliga a que en los espacios mencionados también existieran aulas. Los espacios que quizá podrían haber funcionado como aulas para el juniorado —y posiblemente también para lecciones del colegio de lenguas, pues las aulas del noviciado se encontraban en un área de clausura más estricta— son las correspondientes a las alas sur y oriente del claustro bajo de los Aljibes. Su rutina diaria proseguía con el estudio y la asistencia a lecciones, además de alimentarse y rezar el rosario. Los tiempos estaban marcados por la campanilla del jovenado. El horario establecido para la rutina diaria cambiaba de acuerdo con las temporadas de invierno y verano, del mismo modo para el tiempo de vacaciones, en el que inclusive se les ofrecía comida especial.

Como se indica en el inventario elaborado con motivo de la expulsión, el claustro alto con cubiertas de viguería (fig. 8), —cuya arquitectura recupera las grandes proporciones del claustro bajo y que presenta un ambiente que se percibe todavía más sobrio que aquel— debían compartirlo juniores, padres y una sección de la enfermería. Consideramos posible que a ella correspondieran las tres habitaciones (II-24) que hoy muestran la exposición permanente cuyo tema son las Monjas coronadas, ubicadas en el ala norte del claustro y separadas de las demás habitaciones por el espacio conocido como la capilla de los arzobispos (II-25), y un pasillo sin habitaciones (II-26) que lleva de la escalera al área de enfermería —que curiosamente tiene un óculo ovalado desde el que se puede observar la capilla de los novicios—, así como una disposición diferente a la de las habitaciones restantes de este claustro alto: sus ventanas son las únicas que dan hacia el patio de los Aljibes, mientras las de otras habitaciones dan hacia el exterior del inmueble. De nueva cuenta nos aventuramos a sugerir —dada la orientación hacia un patio interior que ayuda a tener una buena iluminación, ventilación y temperatura controlada— que en estas habitaciones el hermano médico atendiera a los enfermos que no eran ajenos a la clausura, es decir a los jesuitas. Debió existir una escalera especial cercana a la sección de la enfermería que comunicara con el claustro bajo de los Aljibes. Al revisar los planos en el Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del inah encontramos que la estructura ubicada en el extremo norte de ese claustro bajo estaba alterada con muros más angostos —es decir, muros que no fueron levantados en el periodo virreinal— por lo menos desde la década de 1920, lo cual abre la posibilidad de que en ese lugar (II-27) existiera una escalera colonial que desapareció con las adecuaciones arquitectónicas al inmueble.64

Ya que nos encontramos con la denominada capilla de los arzobispos,65 pasemos a su descripción. La circulación de la crujía del claustro alto de los Aljibes en su extremo noroeste, repentinamente se cierra con un muro con puerta central. Es una habitación rectangular de dimensiones considerables (13.40 × 3.60 m) y la única que cuenta —además de la enfermería— con una ventana al patio de los Aljibes en su muro este y con otras dos puertas, una en el muro oeste que permite salir a la azotea contigua a la hospedería y otra en el muro norte al área de la enfermería. Al parecer este espacio asignado a los arzobispos parte de una tradición del siglo XVI, de que en todos los conventos de órdenes religiosas debía existir una celda que pudiera ocupar alguna dignidad eclesial o el arzobispo en caso de hacer una visita a la región.66 Sin embargo, notamos de nuevo que es una habitación a la cual era posible acceder sin necesidad de invadir la clausura.

Dadas las características de las habitaciones ubicadas en el ala oriente de este claustro alto de los Aljibes —donde se localiza la capilla del arzobispo—, y las del ala sur, consideramos factible que correspondan a las habitaciones de los padres y a las de los juniores. La primera, en el ángulo suroeste del claustro y junto a la escalera de san Francisco Javier, está conformada por dos espacios que, además de tener cada uno su propia puerta, se comunican interiormente. 67 Pueden haber sido la oficina (II-28) (3.93 x 6.05 m) y el aposento (II-29) (5.86 x 8.32 m) del padre rector del colegio, el padre José Urbiola, quien también hacía las veces de maestro de novicios, pues únicamente el padre rector y el o los procurador(es) contaban con habitación y oficina contiguas.68 Otras dos habitaciones (II-30) de esta ala oeste son de dimensiones considerablemente mayores (8.20 × 5.81 m; 10.26 × 5.79 m) que el aposento del rector, por lo que pensamos que podrían ser para la habitación de los juniores, al igual que otras dos de dimensiones similares (II-31) (9.40 × 8.86 m; 8.86 × 6.07 m) ubicadas en el ala sur de este claustro alto de los Aljibes. Si en total vivían en el colegio de Tepotzotlán veintisiete juniores el día de la expulsión,69 es posible que en estas cuatro habitaciones vivieran seis en cada una, pudiendo albergar a un total de veintiocho juniores, seguramente con espacios delimitados por telas o cortinas. 70 Las cuatro habitaciones restantes (II-32) de este claustro alto de los Aljibes, de dimensiones menores que las asignadas a los juniores, pueden haber sido las correspondientes a los cuatro padres restantes que vivían en Tepotzotlán el día de la expulsión: José Anguas, ministro y prefecto de salud (5.80 × 4.70 m); Manuel Colazo, prefecto de Iglesia y de la congregación y confesor de los NN (novicios) (5.79 × 4.80 m); Antonio Villamil, consultor de casa y confesor de los NN (7.40 × 5.27 m), y Manuel Fabri, maestro de los juniores que vivían en este claustro alto y consultor de casa (7.80 x 5.29 m).71

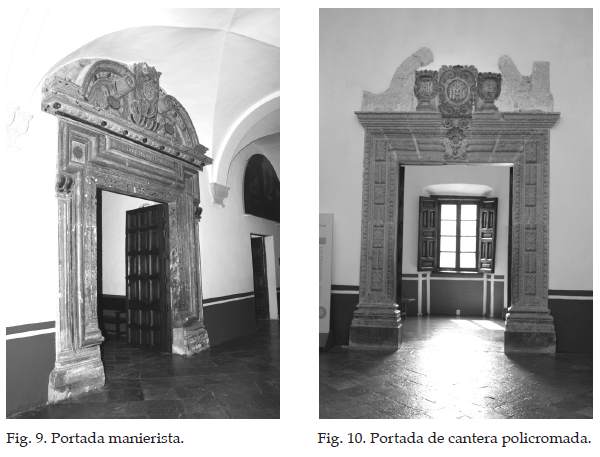

Para continuar con nuestra lectura e interpretación del edificio, es necesario regresar al claustro bajo de los Aljibes o del juniorado. Como ya dijimos, al fondo del mismo, en el ala este y cercana a la enfermería y el rectorado del colegio de San Martín se encuentra la portada manierista (I-16, fig. 9) —elaborada en cantería, con dintel y policromada en el siglo XVII muestra al interior del frontón roto

los emblemas marianos del sol y de la luna y la inscripción Hic Domvs Dei est et Porta Caeli—,72 que marca el acceso a un área evidentemente considerada de mayor importancia o jerarquía que las anteriores, dada la riqueza artística y la carga simbólica de la leyenda que ostenta: la clausura de los juniores, novicios y padres. A su lado se aprecia una escalera (I-33) que baja al patio de las cocinas, en cuya cercanía se localizaban también los cuartos (III-34) destinados a ropería, lavandería, despensa, cava, frigorífico, bodegas de alimentos, horno y panadería, entre otros, dominios todos ellos de los hermanos coadjutores.73 El elemento que llama la atención en esta escalera es una puerta que, en caso necesario, restringía el acceso desde el claustro bajo de los Aljibes al patio de las cocinas. Ahí se localiza también un aljibe donde se almacenaba el agua limpia que llegaba al colegio desde un manantial en el exterior, a través de un acueducto sobre una arcada que atraviesa la huerta.

Espacios exclusivos para los novicios

Accediendo a través de la importante portada (I-16) que marcaba este ingreso a la clausura, encontramos un largo y amplio pasillo (I-35) —30.64 metros de largo y 6.48 en su parte más ancha—, en el que inmediatamente se nota a mano izquierda la rica reja de madera torneada y con incrustaciones de maderas preciosas elaborada en el siglo XVII que ejerce las funciones de capilla de los novicios (I-18) —hoy conocida como capilla doméstica—,74 frente a ella se localiza la escalera que lleva al claustro alto de los Aljibes ya descrito, y que fungía como clausura de padres y juniores.

En lo que se refiere al noviciado en general, y a esta capilla de novicios en particular, Alfonso Rodríguez de Ceballos dice lo siguiente:

Los jesuitas en formación precisaban de edificios con características peculiares. En primer lugar estaban los Noviciados, en los que los candidatos a ingresar a la Compañía de Jesús pasaban dos años dedicados a comprobar su vocación religiosa mediante una serie de pruebas y experiencias. Los novicios vivían en clausura y, por ello, los Noviciados —generalmente uno por cada provincia- solían edificarse en pueblos apartados. Podían tener una iglesia pública que servía para el cultivo espiritual de los habitantes de los pueblos donde estaban ubicados e incluso una pequeña escuela, pero los novicios practicaban sus actos de devoción en capillas y relicarios interiores. Los Noviciados eran por lo general, construcciones que constaban de un claustro alrededor del cual se situaban los aposentos, el refectorio, la sala de pláticas y otras dependencias comunes. No solía falta una huerta o jardín para el esparcimiento y áreas de servicio donde se acumulaban la cocina, despensa, bodega y otros almacenes. 75

En la bóveda de arista de la capilla de novicios se aprecian las yeserías de estilo manierista elaboradas por artistas desconocidos de los primeros años del siglo XVII, y muestran los escudos de las órdenes religiosas llegadas en el siglo XVI para apoyar la evangelización de la Nueva España: franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios y carmelitas. Cuenta también con un gran retablo barroco estípite y varias pinturas con escenas relativas a la vida de los jóvenes santos jesuitas, San Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga. El inventario de 1767 la describe ampliamente, y todavía es posible identificar varios de los objetos artísticos descritos, como el retablo principal con espejos y las ocho imágenes de bulto repartidas sobre peanas en los muros de la capilla.76

Entre otras cosas, los días del verano e invierno los novicios debían oír misa en tales espacios de 06:00 a 06:30 hs, y rezar de 06:30 a 06:45 hs. Entre las 10:45 y las 11:00 hs debían regresar a la capilla para realizar su examen. Por las tardes, de 16:30 a 17:00 hs nuevamente tenían que rezar el rosario. Por último, de las 20:45 a las 21:00 hs debían hacer nuevamente examen en ese espacio.77 La capilla cuenta con una pequeña sacristía (I-36) —que mide 4.90 × 4.25 m y cuya ornamentación fue alterada en el siglo XIX por una de estilo neogótico— y un elemento que llama enormemente la atención es el hecho de que comunica con el espacio de una escalera que lleva a una pequeña habitación (I-37) (4.20 × 3.42 m) con bóveda de arista baja, dos armarios y una oquedad en el muro que pareciera ser un hogar. También cuenta con una pequeña ventana con vista a la huerta. El aislamiento en que se encuentra quien habita este cuarto, así como su cercanía a una capilla, remite a la posibilidad de que se trate de una celda para ejercicios espirituales, mismos que requerían ser practicados en soledad y en silencio.78

Continuando por el pasillo al que da acceso la portada de la clausura, encontramos a mano izquierda la gran escalera de doble rampa que comunica al refectorio (I-17), al patio de las cocinas y a la planta baja del claustro de los Naranjos. Al final del mismo pasillo notamos otra portada de cantería policromada en el siglo XVII (I-38, fig. 10), pero ésta ostenta los monogramas de Jesús, María y José. Esta es una de las puertas que marcan la estricta clausura del noviciado y debía ser abierta únicamente para que los novicios acudieran a la capilla o en determinadas ocasiones especiales. Al analizar las comunicaciones de esta área del edificio, como la existencia de puertas y escaleras, vemos que el área podía mantenerse y funcionar totalmente aislada de las actividades desarrolladas en el resto del edificio, y por ello consideramos que debió haber sido el espacio asignado al noviciado.

Abordemos primero, en forma breve, la historia del noviciado de la Compañía de Jesús en la Nueva España. El primer noviciado se fundó en la ciudad de México en 1573.79 Ante la dificultad para coexistir con el colegio mexicano —Colegio de San Pedro y San Pablo—, en 1586 fue trasladado a Tepotzotlán.80 Pocos años después, en 1591, a raíz de la inconformidad de muchos de los padres que habitaban Tepotzotlán, quienes consideraban que estaban distrayendo su atención de las necesidades de los indios para atender las de los novicios, se decidió cambiar la casa de probación —la cual incluía el noviciado y el terceronado— a Puebla de los Ángeles.81 De nuevo, en el colegio de Puebla la casa de probación se convirtió en una molestia para las actividades cotidianas de los jesuitas poblanos, y para 1606 la Compañía de Jesús decidió regresarla a Tepotzotlán.82

En la Carta Annua de la Provincia Mexicana de 1607 puede leerse cómo ya estaba funcionando normalmente el noviciado en Tepotzotlán: “en este collegio está la casa de probación, a avido de los nuestros seys sacerdotes, sinco hermanos coadjutores, diez novicios de 2ª provación, los novicios aunque pocos no han faltado a los exercicios de mortificación y oración y otras cosas competentes a su estado…..83

Para 1612 ya hay veintidós hermanos novicios estudiantes en Tepotzotlán, y para 1616 se encuentran en este poblado seis tercerones o sacerdotes de tercera probación y veinte hermanos de segunda probación o novicios.84 Sin embargo, las actividades primordiales son aún las vinculadas con la atención de los indios del partido y comunidades comarcanas, más que los estudios de los novicios, pues las Cartas Annuas de aquí en adelante muestran un afán de informar a Roma las actividades que desarrollaban los jesuitas de Tepotzotlan, tanto novicios como sacerdotes, en el cuidado de la salud física y espiritual de los pobladores indígenas.85

En la Carta Annua de la Provincia de la Nueva España del año de 1618, en la introducción se menciona que “en el collegio de Tepozotlán ay ocho sacerdotes, y veinte y cinco hermanos, los diez hermanos coadjutores, y destos los seis antiguos y los demás novicios”.86 En lo referente específicamente al noviciado, dice que “en este collegio está inserto el noviciado de la Provincia con commodidad para la buena educación de los novicios, los quales todos los días cuidan de yr a llebar a los enfermos la olla que se les guisa en casa y se reparte por todo el pueblo cosa que les tiene por una parte muy obligados y por otra notablemente edificados”.87

Para los años de 1624 o 1625 los integrantes de la Compañía de Jesús fundaron en la ciudad de México otro noviciado conocido como de Santa Ana, producto de una donación específica donde se establecía que el noviciado en cuestión debía ubicarse en la capital del virreinato. Si bien varios jesuitas —como Francisco de Florencia— consideraban que era de mayor fruto para la orden que los novicios se vincularan más abiertamente con la sociedad capitalina, este noviciado funcionó paralelamente al de Tepotzotlán hasta el año de 1642 en que fueron enviados todos los novicios a este último partido.88

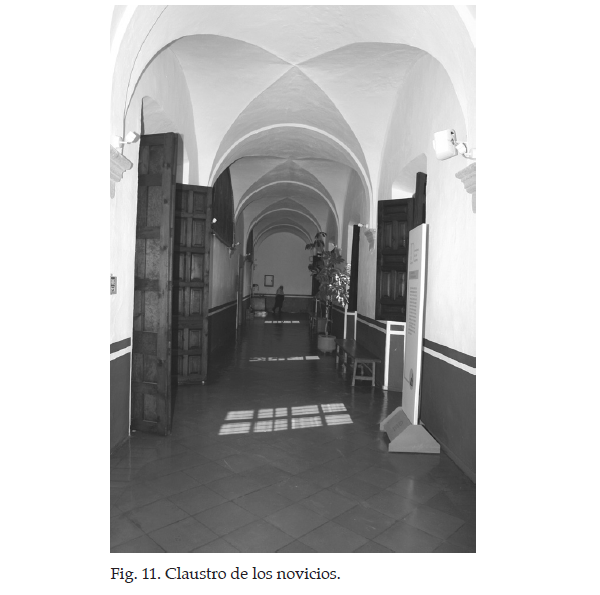

Regresemos al análisis de los elementos arquitectónicos de este claustro, los cuales nos ayudaron a definirlo como el área asignada a los novicios. Al ingresar al claustro alto se percibe que las proporciones arquitectónicas del mismo son mucho más reducidas que los espacios recorridos con anterioridad, además de que está muy iluminado —por la profusión de ventanas que dan al patio de los Naranjos y sus cubiertas de bóveda de arista sostenidas por arcos de medio punto sobre ménsulas más bajas—; se percibe más acogedor que el de los Aljibes (fig. 11). Estos cambios cobran sentido si pensamos que el área estaba destinada a la habitación y estudio de los novicios, quienes ingresaban cuando aún eran adolescentes, aproximadamente a los dieciséis años. Los pasillos que conforman ese claustro alto de los Naranjos tienen ventanas al patio y permiten la entrada de luz natural. Los medios puntos corresponden a los lienzos pintados por Juan Rodríguez Juárez que describen la vida del Niño Jesús y de la Virgen María, mas también aparecen descritos en el multicitado inventario, y de ellos se conservan varios.89

Consideramos que esta planta alta del claustro del noviciado debe haber funcionado como habitación para los novicios (I-39). Las habitaciones que forman las alas norte y noreste son de dimensiones muy similares, y todas cuentan con ventanas que ofrecen una vista de la huerta. Por las dimensiones que presentan, parecidas a las de las alas norte y noreste, dos habitaciones más en el ala sur con vista a la azotea del refectorio, también pudieron haber sido aposentos para novicios. Por información oral y por el número de veinticinco novicios que aparecen mencionados en el catálogo de los sujetos de 1767, suponemos que en cada uno de ellos se acomodaban de dos a tres novicios, con su pequeña cama, una silla y una mesa, y los espacios individuales eran demarcados con telas. 90 Una habitación de mayores dimensiones (5.93 × 6.80 m) en el ala sur del claustro pudo haber sido destinada al aposento del maestro de novicios (I-40), que por lo general vivía en la misma área con ellos para controlar con rigor sus actividades, estudios, lecturas y oraciones. Partiendo del Catálogo de los Sujetos, sabemos que el maestro de novicios fungía también como rector de todo el colegio; es decir, su labor de rector debía ejercerla tanto con los júniores como con los novicios, los coadjutores y los padres, por ello debió contar con una celda en el área correspondiente a los padres. También es factible que en las ocho celdas de dimensiones similares (I-41) (varían entre 6.30 y 6.40 × 5.40 m y 5.95 m) ubicadas en el área de aposentos de los novicios, vivieran dos de ellos en cada una, mientras en las tres de dimensiones mayores (I-42) (varían entre 6.30 y 6.88 m × 6.05 y 6.43 m), vivieran tres novicios. Con objeto de que los novicios abandonaran la clausura lo menos posible, en este claustro también se encontraban en el extremo sudeste los comunes exclusivos para los novicios y su maestro (I-43).

Si bien el objetivo primordial de la fundación jesuita en el poblado de Tepotzotlán nunca fue el noviciado, es sobre esta instancia educativa la que mayor información se ha localizado, por ser la que contaba con una estructura más estricta y ordenada para su funcionamiento, en beneficio de la formación de los nuevos jesuitas. Esto queda claro con la información obtenida del documento ya mencionado, donde se describen las distribuciones de los novicios, juniores y coadjutores y que en el caso de los novicios es mucho más explícito y amplio. 91 Cabe aclarar que todos —novicios, juniores y seguramente también los coadjutores— debían copiar a mano su propia guía de actividades diarias.92 Al igual que los juniores, en esas distribuciones se diferencian las actividades desarrolladas durante el verano, el invierno, los fines de semana y las vacaciones, dividiendo las actividades del día en cuartos de hora que eran marcados por una campana que hacía sonar el “bedel”, uno de los mismos novicios. A manera de ejemplo, las actividades que desarrollaban en el verano en este claustro alto los novicios eran, entre otras cosas, levantarse a las cuatro de la mañana, vestirse, componer la cama y prepararse para la oración en media hora. De 4:30 a 5:30 hs oraban y hacían el examen de la oración. Posteriormente barrían o aderezaban el aposento. De las 9:45 a las 10:00 hs debían barrer todo el noviciado y rezar. De las 10:00 a las 10:15 hs tenían lección espiritual en los aposentos. Entre la 1:00 y la 1:30 hs descansaban también en ellos. Finalmente, a las 21:00 hs se acostaban.

En el ala oeste de este claustro alto de los Naranjos se ubica una habitación todavía de dimensiones mucho mayores (6.80 × 99.96 m) que la correspondiente al aposento del maestro de novicios y que fungió como biblioteca para estos estudiantes (I-44). Actualmente en este espacio se ubica la biblioteca de los libros antiguos, pues en la última estancia de los jesuitas en Tepotzotlán, de 1885 a 1914, la biblioteca para el uso de los novicios se encontraba ahí, al parecer respetando el espacio en que se ubicaba la biblioteca virreinal de los novicios. Cercana a ella, en el área suroeste del claustro, se encuentra una escalera (I-45) que baja directamente al refectorio y al patio de los Naranjos. El inventario refiere un altarcito con una pintura de Nuestra Señora de Belén93 localizado en dicha escalera, por lo cual pensamos que podía ubicarse en la parte posterior del barandal y frente al muro que cierra el claustro.

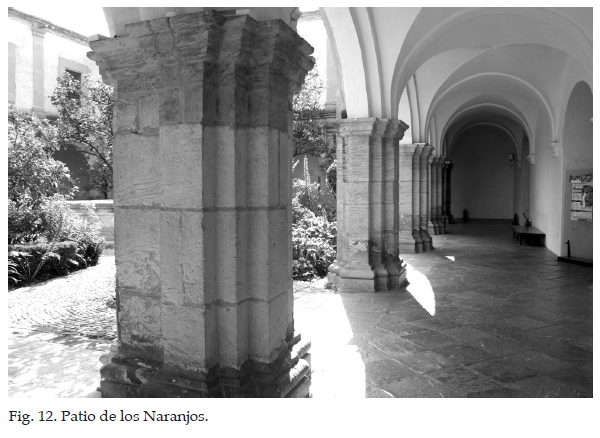

Los novicios utilizaban los espacios del patio de los Naranjos (fig. 12) para su estudio, descanso y recreación. En él se encuentran dos grandes aulas (III-46) (23.74 × 6.31 m; 16.30 × 5.90 m) a manera de salones de actos cubiertos con bóvedas de cañón corrido y ventanas que dan a la huerta y dos de dimensiones más reducidas (III- 47) (5.90 × 9.49 m; 5.61 × 5.99 m) en las que tomaban las lecciones en las mañanas y las tardes de casi todos los días del año, y que en la última estancia de los jesuitas en Tepotzotlán se utilizaron como sastrería. Estas últimas están bien iluminadas por ventanas con vista a los árboles de la huerta y, de la misma forma que las anteriores,

sus cubiertas son bóvedas de cañón.94 Una de esas lecciones era la de escritura, entre las 14:30 y 15:00 hs.95 También cuenta este patio con un pasillo abierto y espacios cerrados con bancas corridas integradas a la arquitectura (III-48), en las que los novicios podían descansar y resguardarse de la lluvia, además de cumplir con el requisito de la quiete, receso o periodo de plática posterior a las comidas.96

Desde este patio también podían ingresar los novicios directamente al refectorio (III-49) en el que tomaban los alimentos, mientras desde el púlpito se leían fragmentos de los evangelios. Es un espacio rectangular (22.58 × 7.40 m) cubierto por una gran bóveda de cañón corrido. Los juniores, padres y hermanos coadjutores podían bajar, por medio de otras dos escaleras y una entrada exclusiva para ellos, al refectorio a través del anterefectorio, de modo que no perturbaran la tranquilidad de los novicios. El horario de alimentos para todos los habitantes del inmueble era el mismo, por lo que compartían sus alimentos. Por poner un ejemplo, en el verano almorzaban de las 06: 45 a las 07:15 horas. La comida era de 11:00 a 12:30 hs, y de 19:15 a 20:30 hs cenaban.97

También desde la parte central de la crujía oriente de este patio de naranjos los novicios podían salir por otra portada (III-50) a la gran huerta (III-51), donde cultivaban productos para el consumo interno del colegio y descansaban. Asimismo, podían orar y meditar en la pequeña capilla abovedada de planta ochavada del fondo este de la huerta, conocida actualmente como de Montserrat,98 pero que en realidad no estaba dedicada a esta advocación mariana sino a la virgen que los jesuitas denominan de la Compañía o del Popolo,99 imagen en relieve de piedra policromada elaborada en el siglo XVIII. Los novicios tenían la obligación de salir a la huerta a asolearse para evitar enfermarse continuamente. Había momentos en que los maestros les exigían salir a tomar el sol antes de entrar a meditar o rezar a la capilla de la huerta.100

Al salir por la puerta que cierra la clausura de los novicios en su planta baja (III-52), encontramos uno de los ingresos al refectorio, el patio de las cocinas y las áreas de trabajo o talleres de los coadjutores. En lo que se refiere específicamente a la cocina (III-53), cabe aclarar que no debe haber sido suficiente una sola, pues no sólo debían elaborarse los alimentos para los jesuitas, también preparaban para los enfermos de los pueblos comarcanos, sobre todo en las épocas de las grandes pestes, cuando los coadjutores llevaban comida a las viviendas de los contagiados.101 Hasta el momento hemos identificado tres espacios con chimeneas, que debieron haber sido los correspondientes a las cocinas y el horno para el pan, este último en la estructura que actualmente ocupa el taller de restauración y que es una de las construcciones más antiguas del complejo, pues al parecer fue construida todavía por los franciscanos, antes de que los jesuitas llegaran a Tepotzotlán en 1580.102 Esta estructura (III-54) se localiza en el patio conocido como de talleres y se comunica, a través de un medio arco —que corresponde al cubo de la escalera de San Francisco Javier— con el patio de trabajo (III-55). Esta comunicación ayudaba a evitar el acceso de personas ajenas a la clausura. Cabe aclarar que el acceso a este patio de talleres no es directo desde el de cocinas, sino que es necesario atravesar las habitaciones que fungían como talleres. Dichas habitaciones (III-56) son un total de diez, están cubiertas con bóvedas de cañón y presentan dimensiones muy variadas.

Arquitectura para actividades temporales

Subiendo la gran escalera (III-57 y I-17) que se encuentra frente a la puerta de la clausura de los novicios en su planta baja, regresamos al ya mencionado pasillo (I-58) entre los claustros. Recordemos que en él se ubica la capilla de los novicios y la escalera que sube a la clausura de los padres y juniores. Por su ubicación, y la función de comunicación entre los dos claustros de mayor importancia —y luego de la lectura e interpretación de los espacios del colegio de Tepozotlán y su vinculación con las fuentes, así como de las discusiones in situ con jesuitas y especialistas en la historia de la Compañía—, pensamos que esta zona podía haber estado asignada a la habitación de los hermanos coadjutores, las oficinas y las áreas administrativas, así como a los almacenes o procuras, todos ellos dominio de los hermanos responsables del buen funcionamiento y mantenimiento del inmueble.

Los coadjutores se caracterizaron porque ingresaban a la Compañía con el claro objetivo de no profesar el cuarto voto de obediencia al Papa. Ignacio de Loyola estableció en las Constituciones de la Compañía de Jesús que podían ser espirituales y temporales. Los espirituales eran sacerdotes a los que se denominaba profesos simples, no solemnes, pero que sí apoyaban en las confesiones, lecciones, etc.103 “De los primeros es más proprio ayudar a la Compañía confessando, exhortando, y la doctrina cristiana o otras letras enseñando, pudiéndoseles conmunicar las mesmas gracias que alos professos para en ayuda de las ánimas”.104

Los coadjutores temporales eran hermanos, pues nunca llegaban a ser sacerdotes, que se dedicaban a las actividades relativas a la vida cotidiana, por lo que se les denominó temporales:105

[…] los temporales, no tuviendo Ordenes sacros, con letras o sin ellas, pueden ayudar en las cosas exteriores necessarias… es más proprio exercitarse en todos servicios baxos y húmiles que se les mandaren, creyendo que en ayudar a la Compañía porque mejor pueda vacar a la salud de las ánimas, sirven al mismo Señor de todos, pues por su divino amor y reverencia lo hacen […] Demándese a los tales Coadjutores, como cosa propia de su vocación, si serán contentos y quietos de servir a su Criador y Señor en los officios y ministerios baxos y humildes en beneficio de la Casa y Compañía, qualesquiera que sean aparejados para acabar en ellos todos los días de su vida; creyendo en esto servir y alabar a su Criador y Señor, haciendo todas cosas por su divino amor y reverencia.106

Tenemos entonces que los hermanos coadjutores debían dedicarse a los trabajos humildes, es decir, a los trabajos de servicio para que funcionaran las residencias, colegios y misiones, incluso la Casa Profesa. En el catálogo de la Provincia de la Compañía de Jesús de la Nueva España de 1594 aparecen en la Residencia de Tepotzotlán tres hermanos coadjutores, que cubren las labores de procurador, portero y despensero y, por último, del cocinero y refitolero.107 Para 1767 encontramos que vivían en ese colegio seis hermanos coadjutores: el hermano Pedro Sobrino, que cubría las funciones de procurador, al igual que el H. Santiago Castaño; el H. Juan Ruiz Díaz era el administrador; el H. Juan Berens tenía varias responsabilidades, pues era el Sacristán, el Sastre y el Ropero; el H. Lorenzo Arriola era el Médico y, por último, el H. José Turpin era el sotoprocurador.108 Tomando en consideración el número de hermanos coadjutores y las funciones que cubrían, los hemos distribuido en las diversas habitaciones que podían haberles sido asignadas como aposentos: el hermano médico, como ya se dijo en párrafos anteriores, tenía su aposento junto a la enfermería (I-11). Los hermanos procuradores pudieron haber vivido en dos habitaciones, en la misma área del rector, pero un piso abajo, en el extremo suroeste del claustro bajo de los Aljibes o del juniorado (I-59). Al igual que la celda del padre rector, se encontraban junto a la escalera que comunicaba los claustros bajo y alto de los Aljibes con la sacristía del templo de San Francisco Javier. Miden 7.52 x 4.83 y 9.46 x 4.90 metros, están cubiertas con bóvedas de arista, tienen ventanas al patio de los talleres y puertas a la crujía sur del claustro.109 El administrador, el sastre y ropero, así como el sotoprocurador, pudieron haber tenido sus aposentos en las tres habitaciones de dimensiones similares (I-60) que se ubican en el primer tramo del pasillo en escuadra que llega al pasillo de la capilla de novicios o pasillo entre los claustros. El resto de las habitaciones de esta área debieron estar dedicadas a oficinas y a almacenes o procuras, pues están distribuidas a lo largo de los pasillos que hacen las veces de comunicaciones entre los claustros (I-61), por lo que carecen de la tranquilidad necesaria para el descanso.

El inventario realizado con motivo de la expulsión menciona una librería común, es decir, una biblioteca que podía consultar cualquier habitante del inmueble. Por ello es factible que dicha biblioteca se encontrara en esta área de circulación común. Un espacio con las dimensiones e iluminación adecuadas para cubrir esa función se encuentra sobre la biblioteca del noviciado, al que se accede por una pequeña escalera desde el pasillo entre los claustros y que actualmente alberga la biblioteca de consulta del museo (II-62).110

Los comunes (I-13) para los coadjutores y los juniores se ubicaban en el extremo sur de los pasillos entre los claustros, precisamente abajo del mirador y de los comunes de la planta alta del claustro de los Aljibes, pues ahí se localiza la caída de las aguas negras a la planta baja correspondiente a los talleres que se ubicaban en la huerta.

Como podemos ver, cada uno de los hermanos coadjutores podía tener una o varias responsabilidades, y en cada una de sus actividades debían poner atención a los preceptos planteados —aun desde tempranas fechas— por los ordenamientos al interior de la orden. A manera de ejemplo, tenemos el del hermano ropero:

La ocasión que tuvo para la dicha carta fue que, en la Puebla, a un hermano el ropero le acabava de hazer una sotana que yva besando la tierra, aun harto más larga de lo que los padres la traen; y avisándome el rector, le dixe que, por quitar el rumor, que es materia ésta de noli me tangere, él, como de suyo, aconsejase al dicho hermano que él acortase aquello como convenía, de manera que el ropero entendiese que salía, solamente, de su consideración. Al fin, oliendo esto el dicho 98 (un hermano coadjutor) como si fuera procurador abogado, brotó en ese discurso que V. paternidad verá y embío con ésta.111

Si bien hemos definido que los espacios correspondientes a los pasillos entre los claustros fueron los asignados para habitación, oficinas y almacenes o procuras, a diferencia de los padres, juniores y novicios cuyas actividades tenían asignados espacios específicos, los coadjutores —dada la naturaleza de sus labores— debían desarrollarlas prácticamente en todos los espacios del inmueble, además de las capillas y los templos.

Conclusiones

Ésta es una primera propuesta —sujeta a futuros cambios en función de los avances en la investigación sobre este magnífico inmueble— del uso que hicieron los jesuitas de sus espacios de acuerdo con las actividades de la tranquila y organizada vida que ahí tenían juniores, novicios, padres y hermanos coadjutores. La distribución de los espacios en este colegio de Tepotzotlán es la materialización arquitectónica de lo que al interior de la Compañía de Jesús se concebía como el modo nostro, planteamientos que tuvieron su origen en la Congregación General de 1558 y en la que quedó especificado que la edificación de las casas y colegios de la orden debía responder al modo propio de la Compañía de Jesús, de manera que fueran útiles, sanos y fuertes para habitar y para el ejercicio de nuestros ministerios, en los cuales, sin embargo, seamos conscientes de nuestra pobreza, por lo que no deberán ser suntuosos ni curiosos.112

Las áreas de habitación, estudio, atención a la población externa, administración y mantenimiento del inmueble se definieron de acuerdo con las instancias formativas que funcionaron en él, teniendo el cuidado de evitar no sólo que las actividades y la circulación requerida para su administración y mantenimiento no interrumpieran o estorbaran el desarrollo de sus actividades, sino también que existieran espacios adecuados para el desarrollo de las actividades cotidianas de todas las jerarquías jesuíticas que lo habitaban.

Archivos

Archivo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos-INAH.

Archivo General de la Nación (AGN), México.

Archivo Histórico del INAH.

Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

Archivo Nacional de Chile.

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia-INAH.

Bibliografía

Alegre, Francisco Javier, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, 4 vols., Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1958.

Alexander Bailey, Gauvin, “Le style jésuite n’existe pas; Jesuit Corporate Culture and the Visual Arts”, en John O’Malley et al., The Jesuits, Cultures, Sciences, and the Arts, Toronto, University of Toronto Press, 1999.

Bangert, William, S.J., Historia de la Compañía de Jesús, Santander, Sal Terrae, 1981.

Bössel, Richard, “La arquitectura de la Compañía de Jesús en Europa”, en Giovanni Sale S.I. (ed.), Ignacio y el ate de los jesuitas, Bilbao, Mensajero, 2003.

Constituciones de la Compañía de Jesús anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas complementarias aprobadas por la misma Congregación, Roma, Curia del Prepósito General de la Compañía de Jesús, 1995.

Dávila y Arrillaga, José Mariano, Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España del P. Francisco Javier Alegre, Puebla, Imprenta del Colegio Pío de Artes y Oficios, 1888, t. 1.

Díaz, Marco, La arquitectura de los jesuitas en la Nueva España. Las instituciones de apoyo, colegios y templos, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1982.

Pfeiffer, Heinrich, “La iconografía”, en Giovanni Sale S.I. (ed.), Ignacio y el ate de los jesuitas, Bilbao, Mensajero, 2003.

Florencia, Francisco de, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, México, Academia Literaria, 1955.

Florencia, Francisco de y Antonio de Oviedo, Zodiaco Mariano, México, Conaculta (Sello Bermejo), 1995.

Idiáquiez, Francisco Javier de, S.J., Prácticas espirituales para el uso de los hermanos novicios de la Compañía de Jesús del noviciado de Villagarcía por el P. Francisco Javier de Idiáquez, S. J. Nueva edición refundida y acomodada a las costumbres de los noviciados de España, Madrid, 1948.

Iparraguirre, Ignacio, S.J., Cándido de Dalmases, S.J. y Manuel Ruiz Jurado, S.J., San Ignacio de Loyola. Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, p. 489.

Kolvenbach, Peter Hans, Decir al “indecible”. Estudios sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, Bilbao, Mensajero-Sal Terrae, 1999.

MacGregor, Luis, Actopan, México, INAH-SEP, 1982.

Maquívar, Ma. del Consuelo et al., Museo Nacional del Virreinato y Excolegio de Tepotzotlán, México, INAH/JGH/CVS Publicaciones, 1996.

Martí Cotarelo, Mónica, “Los avatares del colegio de Tepotzotlán”, en Tepotzotlán. Ayer y hoy. 30 Aniversario del Museo Nacional del Virreinato, México, INAH, 1996, pp. 25-30.

O’Neill, Charles, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001.

Pérez de Rivas, Andrés, Crónica y Historia religiosa, México, 1896.

Rodríguez, Miguel Ángel (ed.), Monumenta Historica Societatis Iesu vol. 139, Monumenta Mexicana VIII, 1603-1605, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1991.

Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso, La arquitectura de los jesuitas, Barcelona, Edilupa, 2002.

____________, Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en España, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1967.

Soberón Mora, Arturo, “San Gregorio, un colegio transcolonial: de la catequésis jesuita para infantes caciques, a la pedagogía liberal de Juan Rodríguez Puebla”, tesis para optar por el grado de doctor en historia y etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH, 2008.

Terán Bonilla, José Antonio, “La importancia del patrimonio arquitectónico como documento histórico”, en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, núm. 34, 2003, pp. 195-206.

Zubillaga, Félix (ed.), Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 114, Monumenta Missionum Societatis Iesu, vol. XXXVI, Missiones Occidentales, Monumenta Mexicana VI, 1596-1599, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1976.

____________, Monumenta Historica Societatis Iesu vol. 104, Monumenta Missionum Societatis Iesu, vol. XXIX, Missiones Occidentales, Monumenta Mexicana IV (1590-1592), Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1971.

____________, Monumenta Historica Societatis Iesu vol. 97, Monumenta Missionum, vol. XXIV, Misiones Occidentales, Monumenta Mexicana III, 1585-1590, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1968.

____________, Monumenta Historica Societatis Iesu vol. 84, Monumenta Mexicana II, 1581-1585, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1959.

____________, Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 77, Monumenta Missionum S. I., vol. VIII, Misiones Occidentales, Monumenta Mexicana I, 1570-1580, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1956.

Sobre la autora

Mónica Martí Cotarelo

Museo Nacional de Historia, INAH.

Citas

- “IHS. Escrituras de la hazienda de el collegio de Tepotzotlán de la Provincia de la Nueva España. Año de 1582”, en Félix Zubillaga, S. I., Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 104, Monumenta Missionum Societatis Iesu, vol. XXIX, Missiones Occidentales, Monumenta Mexicana IV (1590-1592), 1971, p. 662. [↩]

- Los números romanos y arábigos entre paréntesis se refieren al número de plano y a la localización de los espacios en los mismos, respectivamente. [↩]

- Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, La arquitectura de los jesuitas, 2002, pp. 15-16. [↩]

- Mónica Martí Cotarelo, “Los avatares del colegio de Tepotzotlán”, en Tepotzotlán. Ayer y hoy. 30 Aniversario del Museo Nacional del Virreinato, 1996, pp. 25-30. [↩]

- Andrés Pérez de Rivas, Corónica y Historia religiosa, 1896; Francisco de Florencia, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, 1955; Francisco Javier Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, 1958; Marco Díaz, La arquitectura de los jesuitas en la Nueva España. Las instituciones de apoyo, colegios y templos, 1982, pp. 62-74. [↩]

- La formación de los integrantes de la Compañía de Jesús contemplaba dos etapas de probación: noviciado y juniorado o segunda probación y tercera probación o terceronado, que corresponde al periodo de prueba que debe pasar todo sacerdote jesuita antes de emitir los últimos votos o cuarto voto; Constituciones de la Compañía de Jesús anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas complementarias aprobadas por la misma Congregación, 1995. [↩]

- Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, op. cit., p. 13. [↩]

- Félix Zubillaga (ed.), Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 114, Monumenta Missionum Societatis Iesu, vol. XXXVI, Missiones Occidentales, Monumenta Mexicana VI, 1596-1599, 1976, p. 12. [↩]

- “Carta Annua de la Provincia de Nueva España. México 17 Abril 1582”, en Félix Zubillaga, Monumenta Historica Societatis Iesu, vol. 84, Monumenta Mexicana II, 1581-1585, 1959, p. 78. [↩]

- En dicha Carta Annua, se hace referencia al noviciado como segunda probación y no como primera, como sucede en otro tipo de documentos y textos; AGN México, Jesuitas, III-9, exp. 21. [↩]

- Marco Díaz, op. cit., p. 62. [↩]

- Trabajo mecanoescrito sin título de Arturo Reynoso, S.J. [↩]

- Idea tomada de José Antonio Terán Bonilla, “La importancia del patrimonio arquitectónico como documento histórico”, en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, núm. 34, 2003, pp. 195-206. [↩]