Fray Pedro de Cárceres

Según los últimos datos con los que se cuenta,1 Fray Pedro de Cárceres o Cáceres, natural de Castilla (Villalón en Palencia), se embarcó en 1551 para la Nueva España proveniente del convento franciscano de Cáceres. Al parecer predicó en Querétaro y después radicó en la ciudad de México, donde falleció. Debió escribir “De algunos apuntamientos dela lengua otomj” cerca de 1580, en este breve apartado explicita el “abc” y parte de la ortografía que habría de seguir en su “artecilla de la lengua otomí”.2

Según Nicolás León3 el documento fue escrito en el Convento de Querétaro —de donde fray Pedro era guardián—, cuando pertenecía

a la Provincia del Santo Evangelio;4 es decir, antes de 1575. Este dato intenta confirmarlo fray Fidel de Jesús Chauvet,5 contrastando, por un lado, el manuscrito de fray Francisco Antonio de la Rosa Figueroa,6 donde “recuerda a un fray Pedro de Cáceres (no Cárceres), de la Provincia de Castilla que aportó en México el año de 1542 “, y por otro la Misionología de Pazos,7 quien se pregunta si se trata del mismo fray Pedro Cárceres proveniente del convento de Jaén, que fue enviado a La Española en 1554.

Estos datos indican la existencia de por lo menos dos franciscanos castellanos de nombre fray Pedro de Cárceres o Cáceres que arribaron entre 1542 y 1551 a la Nueva España, uno de ellos salió hacia las Antillas en 1554 y otro permaneció en ella hasta su muerte. Si el autor del “artecilla” fuese el primero —lo que parece apoyar Chauvet—, el manuscrito se fecharía entre 1542 y 1554, y si fuese el segundo —lo cual me parece más probable—, se habría escrito entre 1551 y 1575.

B. Quaritch propone como fecha de “composición ó escritura” el año de 1580 (ver infra, El manuscrito de Cárceres); ignoro los criterios en que se basó para hacer tal datación, pero se ha respetado por ser bastante atinada. El Arte… debe ser posterior a 1570, año en que ya se había escrito la “doctrina” de Pedro Palacios8 a la que hace referencia Cárceres.9

En esta misma década, desde el ámbito oficial (con los mandatos de Felipe II en 1565 y 1570) se impulsaba a los misioneros y seglares a aprender la o las lenguas de los indios que se encontraban a su cuidado, así como a difundir el náhuatl, considerada lengua general de los indios,10 por lo que los peninsulares e hijos de españoles que la supieran —como seguramente era el caso de Cárceres—11 tenían ventaja en el acceso a los distintos cargos religiosos, ya fueran seculares o regulares. Para entonces Cárceres tenía por lo menos dos décadas viviendo en la Nueva España, años en los que seguramente recopiló el “arte” de la lengua otomí de sus hermanos de orden y de su experiencia personal.

Por otro lado, en el momento de la llegada de fray Pedro las misiones de las chichimecas (incluida la de Querétaro) necesitaban de almas piadosas que difundieran “la verdadera fe”, pues entre 1550 y 1580 la guerra se encontraba en pleno auge, por lo que las poblaciones del norte de la Nueva España se verían asoladas por las correrías de los nómadas chichimecas hasta la llegada de la “paz por compra” a finales de 1589.12

Cárceres pudo haber escrito su Arte… en el convento de Santiago de Querétaro (fundado en 1548)13 antes de 1580, pues en 1567 ya se había instituido una doctrina franciscana. Es decir que sólo hasta entonces los frailes estaban en condiciones de adoctrinar los pueblos otomíes de la región, pues transcurrieron cerca de dos décadas muy violentas, pasadas las cuales incluso la doctrina se expandió hacia el norte y en 1583 se abrió una casa “hecha de adobes, con su iglesia” en San Pedro Tolimán, con dos religiosos que tenían a su cargo indios otomíes y chichimecas.

Los misioneros entraron en la región por los asentamientos de Xilotepec y Acámbaro, por lo que el obispado de Michoacán y la arquidiócesis de México se peleaban su jurisdicción entre 1567 y 1575, año desde el que formó parte de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.14

La década de 1580 traería el incremento de la actividad militar, por lo que al comisario general de los franciscanos, fray Alonso Ponce, no se le permitió visitar en octubre de 1586 los conventos de Querétaro, Salaya (Celaya), San Felipe, Tolimán y Apaseo, por temor a que los chichimecas pusieran en riesgo su vida.

No se sabe exactamente cuántos años vivió fray Pedro en Querétaro o en México, y si tuvo o no relación con los hermanos predicadores de Tula o Tepozotlán, núcleos importantes para la escritura del otomí. Cabe mencionar que el convento de San José Tula fue fundado en 1529 y se dividió en tres doctrinas, junto con la de San Francisco Tepexí de Río (1552-1558) y la de San Bartolomé Tepetitlán (1571), desde donde se visitaban las provincia de Xilotepec, Mizquiaguala, Tetepango y Hueypustla.15 Fue en estas provincias donde comenzó a predicarse en otomí y se escribieron las primeras gramáticas de que se tiene noticia. Si Cárceres predicó en Tepotzotlán tendría que haber sido durante su paso obligado en el camino hacia las provincias chichimecas, pues dicha localidad fue un pueblo de visita de Guautitlan (hoy Cuautitlán Izcalli), donde desde 1530 había un convento de la orden, el cual fue muy importante para la expansión franciscana en el septentrión. Sin embargo, en 1569 ya había clérigos seculares encargados de la doctrina en San Pedro Tepotzotlán. Además los jesuitas no tardarían mucho en establecerse en el lugar, y con el apoyo de la población y del gobernador Martín Maldonado fundaron tres colegios entre 1580 y 1582.16

El manuscrito de Cárceres

Los únicos datos disponibles sobre el manuscrito los proporciona León al publicar su edición en 1907, donde reporta la existencia de por lo menos dos copias. Una la describe García Icazbalceta como “un volumen en 4°, manuscrito, y con 57 fojas (114 páginas)” y escrito con una “letra gótica del siglo XVI, pequeña y muy bien hecha, de modo que á primera vista parece un impreso “.17 Este documento fue propiedad de José Fernando Ramírez, quien lo vendió por £11.5 chelines al anticuario B. Quaritch, en una subasta pública realizada en Londres en 1880 (con el número 625); cinco años después aquél lo puso en venta (en su catálogo 363, número 3102) por £15. La segunda copia, también en 4° y con 105 páginas, fue hecha con mayor descuido caligráfico, con una escritura “bastante confusa y difícil de leer”, por lo que León cree que se trata de un “original de la obra”.

En la primera década del siglo XX el dueño del segundo manuscrito era el obispo de Cuernavaca, Francisco Plancarte, quien prestó la obra a León para que la publicara. A juzgar por la hoja facsimilar que acompaña dicha publicación, las grafías utilizadas en la copia de Plancarte reflejan el uso de la letra humanística —inspirada en la carolina del siglo XV, muy difundida en la Europa del siglo XVI— y la cancilleresca o cortesana, de trazo más rápido, predominante en los documentos de los siglos XVI y XVII.18

León menciona que el ejemplar de Plancarte podría ser el original del que se hizo la copia de la biblioteca Ramírez, por tener esta última una caligrafía muy cuidada, característica que comparten muchas de las obras —la mayoría reproducidas por amanuenses indígenas— que atesora dicha biblioteca.

Fray Fidel de Jesús19 afirma que un manuscrito del Arte… se encuentra en la “Biblioteca de la Universidad de México y consta de 114 páginas en 4°”, y cita como referencia la recopilación de Beristáin,20 la cual fue escrita entre 1816 y 1821, por lo que seguramente se refiere a los fondos de la Real y Pontificia Universidad de México, muchos de los cuales pasaron a manos de particulares; es probable que Beristáin registrara el manuscrito que posteriormente obtuvo Ramírez.

Problemas de edición

Como ya advierten otros estudiosos,21 la edición realizada por Nicolás de León a partir de la copia de Plancarte deja mucho que desear en cuanto al rigor paleográfico usado en la transcripción. León presentó por separado los “apuntamientos”, pero no menciona alguna particularidad que los distingan del resto del volumen. Tituló la publicación como “CLAVE | PARA ENTENDER LA | PRONUNCIACION FIGURADA DE LA LENGUA OTOMI | EN EL ARTE DE FR. PEDRO DE CARCERES”, nombre con que también se conoce a esta primera parte. Se desconoce el paradero actual de la copia y sólo se tiene el facsímile de la primera hoja incluido en la publicación.

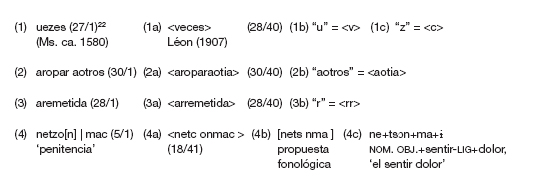

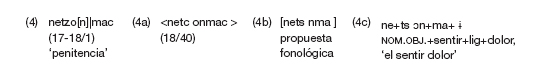

La edición de León no respeta consistentemente los patrones ortográficos que aparecen en el original (1),22 hace lecturas dudosas (2), y actualizaciones ortográficas tanto del español (3) como del otomí (4).

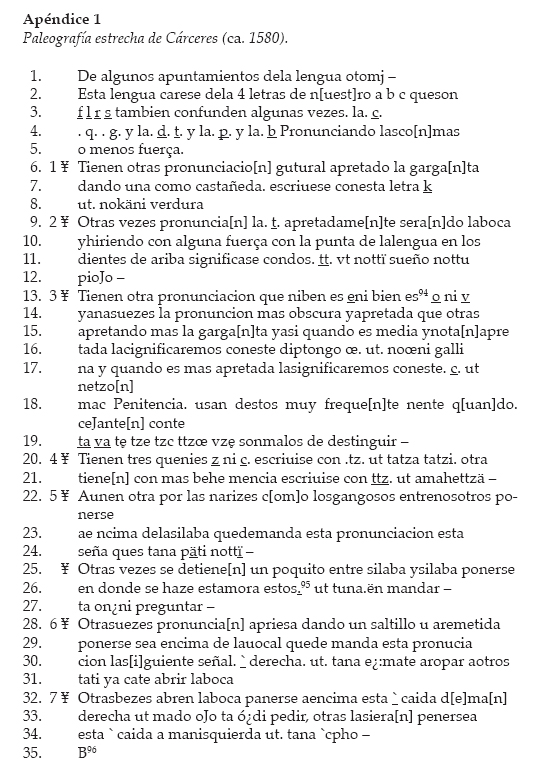

Lo anterior conlleva problemas serios para la interpretación de sus grafías. Es importante mencionar los fallos de León no con el fin de minimizar su trabajo o hacer mofa de él, sino porque sus aciertos y desatinos paleográficos pueden ser el punto de partida para una nueva reflexión sobre la edición de las fuentes documentales enmarcada en la problemática de la filología indoamericana. Es importante considerar estas modificaciones de León antes de proponer cualquier tipo de glosado y lectura, tanto de ejemplos en otomí como en español. Es por ello que baso mi análisis principalmente en la confrontación de la hoja del facsímile presentada en el apéndice 1, con una cala documental de seis páginas (pp. 43-48) de la edición de 1907 y la página de la “clave” (p. 40) de la misma edición;23 me basé en la obra en general para el glosado de los ejemplos.

La intención de este trabajo es seguir la metodología de Smith Stark24 para determinar la ortografía que sigue el Arte… de fray Pedro. No obstante, por la naturaleza misma del documento, identificar piezas léxicas por separado resultó prácticamente imposible, ya que no cuenta con vocabulario y se ejemplifica —la mayoría de las veces— con frases complejas que incluyen clíticos y afijos, así como otras palabras para las que no se explicita en todos los casos las funciones que cumplen. Debido a estos inconvenientes no me ha sido posible, hasta ahora, trabajar directamente con una lista de cognados (c), aunque se ha procurado seguir los demás pasos del método.

El Arte de fray Pedro de Cárceres (ca. 1580)

A pesar de que el texto de Cárceres es la gramática más antigua que nos ha llegado,25 se tiene noticia de por lo menos tres gramáticas franciscanas anteriores: la primera titulada Arte y doctrina cristiana en lengua otomí, escrita en la primera mitad del siglo XVI por fray Alonso Rangel;26 el Arte de la lengua otomí, escrita por Pedro Palacios, y la Gramática de la lengua otomí aumentada y corregida de la que escribió Pedro Palacios, elaborada por Pedro de Oroz y su colaborador trilingüe Agustín de la Fuente, ambas escritas en la década 1570, la última probablemente impresa ca. 1579.

La estructura general de la “artecilla” de fray Pedro, como ya señaló Smith Stark,27 sigue el orden dictado por las partes de la oración según el modelo de los gramáticos latinos Donato y Priciano (nombre, pronombre, verbo). Curiosamente, en la (1-3/153) no se incluyen los “apuntamientos”, aunque implícitamente trata diversos temas de morfofonología en apartados sobre flexión verbal, voz pasiva y el cambio de concordancia en los proclíticos o “partículas”. Esta ausencia puede deberse a que, como su nombre lo indica, se trata de algunos ‘extractos’ referentes a la ortografía28 de la lengua otomí elaborados después de terminado el texto.29

El método que sigue Cárceres para determinar su ortografía es el de Quintiliano.30 Esta idea de graficar las lenguas con caracteres latinos y sus adaptaciones (5) pudo haber sido una concepción tradicional de registro y estudio de las lenguas en general desde el siglo XV.31 Cárceres, quien se ordenó en Europa, pudo haber conocido la tradición de Quintiliano (plasmada en su Institutio oratoria), o quizás pudo retomar la idea de Nebrija, que en su Gramática castellana resume dicho método como sigue:

(5) q[ue] el que quiere | reduzir en artificio algu[n] lenguaje: primero | es menester que sepa: si de aquellas letras32 que esta[n] en el | n[ue]s[tr]o: sobran algunas: et si por el contrario faltan otras. | E por que las letras de q[ue] nos otros usamos fuero[n] to- | madas del latin: veamos primero qua[n]tas son las letras | que estan en uso en la lengua latina: et si de aquellas so | bran o faltan algunas: para q[ue] de alli mas ligera me[n]te | ve[n]ga mos alo que es propio de nuestra co[n]sideracion.33

De igual manera, nuestro franciscano comienza sus “apuntamientos” enumerando las “letras” de las que carece la lengua otomí en relación con su lengua base, que en este caso ya no es el latín sino el español (6), para después pasar a describir la variación y adaptación de las letras y bozes en el registro de la lengua otomí. (6) “Esta lengua carese dela 4 letras de n[uest]ro a b c queson | f l r s tambien confunden algunas vezes. La. c. | . q. . g. y la. d. t. y la. p. y la. b Pronunciando lasco[n]mas | o menos fuerça”. (2-5/1)

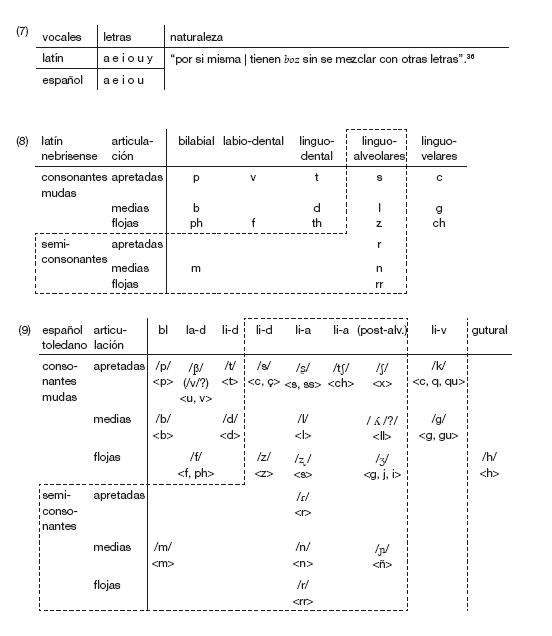

Para identificar la tradición ortográfica en que se escribió el documento —empañada por su edición y copia—, comparo la clasificación de los sonidos según Nebrija, es decir, con respecto a su audición,34 punto de articulación y tensión articulatoria —esquematizado de (7) a (9)—35 con la forma en que describe Cárceres los del otomí36.

Los sonidos de Cárceres

En el presente apartado trato de identificar la caracterización de los sonidos descritos por Cárceres, siguiendo de cerca la discusión de los “apuntamientos” para tratar de esclarecer el valor fonológico (en términos de Nebrija la boz y fuerza) de las letras utilizadas por éste.

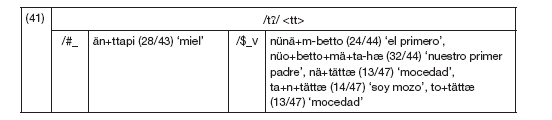

En términos generales organizo esta exposición tratando de seguir las clases naturales de obstruyentes (oclusivas, fricativas y africadas), resonantes (nasales, róticas y laterales), glides y vocales. Por cuestiones de extensión, aquí sólo muestro los ejemplos pertinentes (de dos a cinco en función de su aparición en el corpus), en los que presento las palabras analizadas del español de Cárceres (del facsímile) y del otomí (facsímile y edición); en estas últimas indico los lindes entre unidades mínimas de significado (+),37 basándome para ello en la variante de Santiago Mexquititlán (SM) que se habla al sur del estado de Querétaro.

Las fricativas y africadas de Cárceres

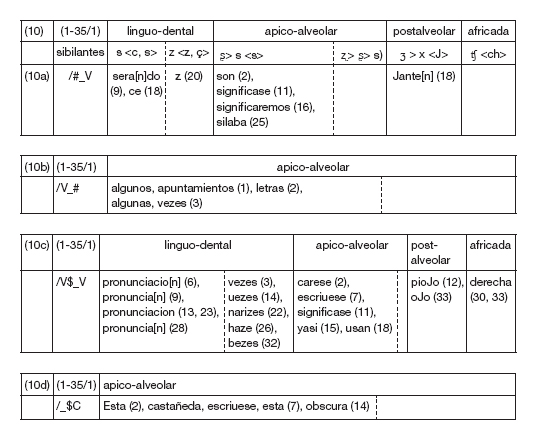

Las sibilantes del español podrían dar indicios sobre la temporalidad de la copia de Plancarte. Para las primeras décadas de 1500 podemos hablar de un sistema como el de (9), característico de Toledo, con tres oposiciones de seis sibilantes (/s:z, /∫:ӡ, ʂ:ʐ), representadas ortográficamente por c/ç, z, x, j/g, s/ss, s.38 Para mediados del siglo la variante toledana ya había sido desplazada en Castilla la Vieja y Andalucía, donde estas oposiciones se habían simplificado.39

El dominico fray Juan de Cordova hace una excelente caracterización de los dialectos de Toledo y de Castilla la Vieja en su Arte en lengua zapoteca de 1578, y se inclina por el uso ortográfico de la variante toledana (donde permanecen las oposiciones gráficas fricativas sonoras), seguramente por considerarla como la norma “culta”.40 Sin embargo, las variaciones que registra Cordova en el español peninsular ya no eran vigentes para 1578 porque se refieren a la época en que él salió de España, hacia 1540.41 Fray Pedro de Cárceres salió en la misma década (entre 1542 y 1551) de la península, por lo que si la copia de Plancarte hubiera sido escrita por su propia mano, se esperaría que tuviera la misma ortografía. No obstante, algunos cambios interesantes registrados apuntan a que se trata de un escrito hecho por un amanuense indígena, pues además de la confusión que presenta en las sibilantes tiene problemas para la representación de la /rr/ fuerte en palabras como serando (9/1), ariba (11/1), aremetida (28/1) y aropar (30/1).42

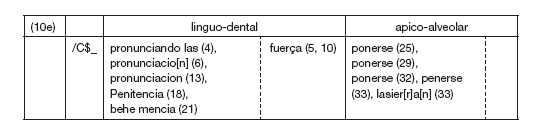

La primera foja facsimilar (apéndice 1) proporciona ejemplos del uso de

El copista realiza por lo menos tres tipos de “s” gráfica: una ondulada de la tradición humanística,47 una larga, que encadena a otros trazos anteriores y posteriores —sobre todo entre vocales, como en “escriuese” (10c), siguiendo el trazo de las letras—, y una corta encadenada. Esta última podría transcribirse, en algunos casos, como “c”, pero muchas veces se encuentra enlazada a la grafía anterior (parecida a una “e” manuscrita); la he transcrito como “s” porque aparece con valor de /s/ en contexto de inicio (10a) y final de palabra (10b) y en posición implosiva (10d), donde la sonoridad no es relevante.

Estas grafías “s” y “s” larga alternan en función de /ʂ/ (> ; /s/) y en función de /s/, como en el futuro del subjuntivo –se, el cual puede aparecer separado gráficamente del verbo o como clítico (10e),48 como en “ponerse sea encima de […]” (29/1). Con todo, uno de los menores problemas de edición es la normalización de las , ya que no afecta significativamente al texto.49 La sin cedilla aparece después de nasal o entre vocales (-cion), mientras la únicamente se registra en la palabra fuerça (10e).50

A pesar de que Cárceres declara inexistente el fonema /s/ en la lengua otomí,51 nuestro editor pudo haber tenido serios problemas con la lectura de

Como se muestra en (4a) León transcribe “z” y “c ” (variante gráfica de la oę) con <ç>;53 con todo y que nuestro marco de referencia (el facsímile) es muy limitado, éste no es el único caso en que se confunde una parte de la africada con dicha grafía; por ejemplo, transcribe las secuencias “tze tzc ttzœ vzę” (19/1) por çæ, ttçα; ttçe (19/40). La “z” muestra también dos grafías —ambas aparecen encadenadas—: una que se extiende sobre la caja del renglón54 uniéndose con la letra anterior (3, 9, 14, 20, 22, 25, 26, 28, 32/1), y otra larga que se prolonga bajo la caja del renglón y únicamente utiliza cuando transcribe la africada /ts/ del otomí55 y su glotalización (17, 19, 20, 21/1).

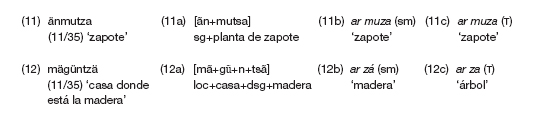

En el otomí del siglo XVI no se registra fricativas sonoras. Bartholomew reconstruye *za en el PO como una fricativa débil y toma como ejemplo *za ‘madera’; sin embargo, hasta donde nos permite el corpus analizado, parece ser una evolución de *ts. Cárceres no utiliza la para escribir el otomí, incluso tenemos los ejemplos de (11) y (12), en que se escribe ‘madera’ con .

Es probable que la misma Bartholomew se diera cuenta de este problema, por lo que en su trabajo sobre la “Documentación del otomí” no presenta este fonema y en su sistema fonológico del “otomí primitivo” analiza la /ts/ como una oclusiva alveolar débil.56

En la interpretación de la fonología española de Antonio Quilis incluida en el texto de Nebrija, afirma que este autor, con base en la presencia/ausencia del rasgo de aspiración (C/Ch), retoma el criterio grecolatino y forma un continuo con orden: apretado (sordas) >medio (sonoras) >flojo (aspiradas/fricativas) (8), en el que monta su explicación de los sonidos del español (9) y reconoce una oposición apretado/flojo para el caso de /s/ y /z/ (10c). En la terminología de Nebrija, según cita Quilis, el capítulo V de las Reglas de ortografía: “Acontece a las letras ser flojas o apretadas, y por consiguiente sonar mucho o poco”.57

Si pudiéramos documentar un préstamo del español en donde /z/ pasó al otomí con una pronunciación de /ts/, significaría que en el momento de adquirir el préstamo el rasgo de duración era más pertinente en esta lengua que el de sonoridad, pues el otomí opone /ts/ a /t/ y /∫/, y no dispuso de /z/ sino hasta el siglo XVIII. Caso contrario al del zapoteco, donde probablemente dicho fonema pasa como sonoro o /z/ (débil), y al de algunas lenguas mayas a las que pasó como /s/.58

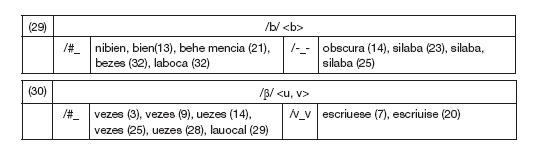

Es posible que la sonoridad de las sibilantes no fuera pertinente en el otomí, pero sí lo era en el español de Cárceres, quien identifica esta diferencia oponiéndola a la fuerza, e indirectamente a la duración de la africada, cuando afirma que: (13) “Tiene otras quenies z ni c escriuise con. tz. ut tatza tatzi. otra | tiene[n] con mas behemencia escriuese con ttz. ut amahettzä – ” (20-21/1).

Es decir que en la escala de tensión articulatoria de Nebrija (7) la africada simple /ts/ sería media en relación con la eyectiva /tsʔ/ que sería apretada, lo que se correlaciona con una mayor tensión articulatoria y duración. Aunque no refiere su lugar de articulación, podemos decir que se encuentra en la zona de los alvéolos, y para ilustrar estos fonemas en otomí tenemos los ejemplos de (14) y (15).

Como se observa en (14), la africada simple /ts/59 y su par glotalizada /tsʔ/al tanto en inicio de palabra y de sílaba en contexto intervocálico (16) y (17); la primera se registra formando grupos consonánticos mayores60 —sobre todo con nasales— en palabras con prefijos como en (12) o en la flexión verbal del simulfijo.61 Actualmente es posible encontrar ambas en grupos consonánticos en inicio de palabra como en (18) y (19); en algunas variantes el grupo consonántico [ntsʔ],62 en posición media, se ha simplificado perdiendo el corte glótico, como se observa al comparar (18a) y (19a) con (18b) y (19b).

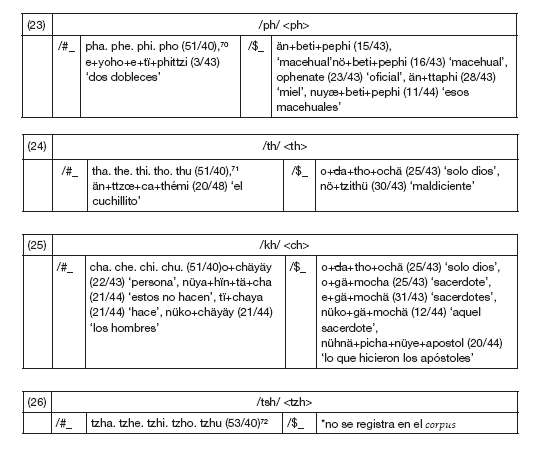

La africada /t/ (10c) es actualmente compartida por el español y el otomí; sin embargo, en la época de Cárceres el otomí carecía de dicho sonido como bien destaca el mismo autor (20) al afirmar que la grafía sólo tiene el valor de aspiración; es decir, que sólo se emplea para representar la velar aspirada /kh/, nunca la africada [t∫]. (20) “La h sirve en esta lengua de aspiración solamente y no de letra co- | mo en castellano, cuando decimos chapin,63 y assi en estas pronunciaciones, | cha. che. chi. chu. – tha. the. thi. tho. thu. – pha. phe. phi. pho. se | pronuncian todas las letras y no como cuando decimos charitate, theolo- | gie, tambien ay tzha. tzhe. tzhi. tzho. tzhu”. (49-53/40)

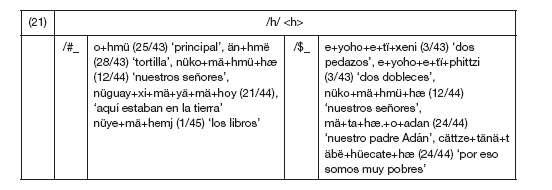

Sobre esta aclaración del autor es interesante notar que da el mismo ejemplo que Nebrija,64 lo cual podría demostrar su influencia. Así como éste argumenta sobre el latín, Cárceres afirma que en otomí la “aspiración” no “sirve […] de letra”, no tiene una boz propia, sino que suena acompañando a otra, como lo ilustra en sus ejemplos. A pesar de ello, /h/65 no sólo se encuentra como aspiración de las oclusivas o la africada /ts/, sino que puede estar a principio de palabra, formar grupos consonánticos o aparecer entre vocales como en (21).

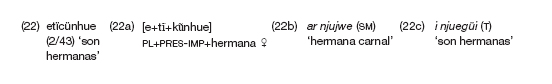

La laríngea /h/ aparece frecuentemente en grupos consonánticos con nasal. En el corpus analizado se registra una ocurrencia después de la nasal (22); Bartholomew reconstruye *nh a través de *nhtsʔi ‘alto’, pero es probable que esa nasal se relacione con la incorporación del locativo ma, como en la forma del ejemplo (17).66 La misma autora expone, retomando a Eunice Pike, que la estructura de los grupos consonánticos en otomí es definida por una jerarquía fonológica articulada con una morfológica, por lo que puede haber grupos consonánticos que ocupen varios niveles y donde un segmento del grupo puede cumplir una función morfológica.67 Tal es el caso de los simulfijos concordantes de tiempo-persona-aspecto que producen el cambio de consonante inicial de palabra. En el ejemplo (17) es factible que se alteraran los niveles con una metátesis en algunas variantes (17b), debido a que las laríngeas tienen una menor jerarquía fonética que las nasales,68 mientras en otras parece que no se requiere marcar el locativo (17c).

En el ejemplo (22) podemos ver que en los reflejos (22b) y (22c) la nasal no permaneció en el mismo lugar, en ambos casos aparece a principio de palabra.69 En (22b) hay una [kh] —representada ortográficamente como — en lugar de , mientras en (22c) hay una oclusiva velar sonora. Esta evolución es un tanto difícil de explicar, pero podría tratarse de dos cosas —obviando el hecho de que se tratara un descuido de León—; la primera es que Cárceres simplemente no representó la aspiración inicial [kh] en la palabra ‘hermana’, mientras la [n] intermedia viene de la nasalización de la vocal. La segunda es que por adyacencia silábica el segundo grupo adquirió el punto de articulación del primero; mas para resolver satisfactoriamente este problema habría que tener registros con una transcripción fonética muy cuidada de los reflejos actuales.

Para Cárceres hay una diferencia de tensión entre las nasales preaspiradas y las que no lo son. Al comparar los demostrativos (26/44) y (28/44) (53), refiere que la primera se ha “de pronunciar con vehemençia”, mientras la segunda posee una “pronunciación blanda”; esta diferencia es semánticamente funcional.

A pesar de que se registran muy pocos ejemplos de aspiradas en el corpus analizado, podemos anticipar que dichos fonemas se presentan tanto a principio de palabra como de sílaba, con excepción de /tsh/. Lo anterior se constata en los siguientes ejemplos.70,71,72

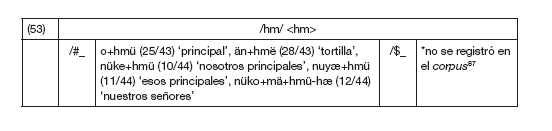

La presencia de la aspiración en la oclusiva bilabial permitiría el posterior surgimiento de la fricativa /f/ o /Φ/ en diferentes variantes modernas, ya que como menciona Cárceres (6) dicho fonema no existía en otomí. Lo anterior se puede ejemplificar con la palabra ‘miel’ que tiene una realización fricativa ar t’afi en las variantes de Querétaro. De la misma manera, la alveolar aspirada permitió el surgimiento de la /θ/ y la velar, de la /x/; todos estos cambios ya se han consolidado en algunas variantes y en otras se trata de cambios en curso.73

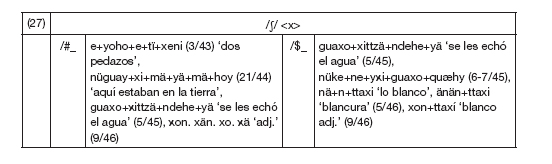

Debido a que Cárceres no hace ninguna mención sobre la /∫/74 escrita ortográficamente como se entendería que su pronunciación es la misma que en el español. En (27) se dan algunos ejemplos de este fonema.

Las oclusivas de Cárceres

El registro y caracterización de las oclusivas por Cárceres es un tema por demás interesante (6), ya que declara una alternancia o aparente “confusión” entre sordas y sonoras. Como ya se ha mencionado, el español hace esta distinción conceptualizada por Lebrija como apretado/medio (9); nuestro franciscano sigue de cierta manera esta oposición afirmando que la diferencia se da entre la pronunciación “co[n]mas | o menos fuerça”, de lo que se infiere que las sor das son más fuertes o apretadas que las sonoras, que serían menos fuertes, blandas o medias.

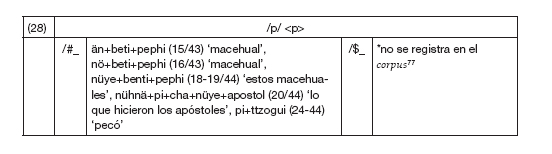

El registro de /p/ en el español de Cárceres no tiene ningún tipo de problema; sin embargo, cuando nuestro autor se refiere al otomí menciona su alternancia con [b]. Después de analizar los ejemplos del corpus (28), encontré que sólo el proclítico de tercera persona pretérito ha cambiado actualmente a [bí]75 en la mayoría de las variantes, mientras ‘trabajador’ mantiene la oclusiva sorda ar pefi (SM). Según afirma Soustelle, fue hasta finales del siglo XVI y principios del XVII cuando dejaron de alternar la representación de sordas y sonoras, lo que relaciona con un proceso de sonorización en la lengua.76,77

La oclusiva sonora /b/ representada por en el español toledano se distinguía de su par fricativo /β/ , mientras en las variantes del castellano viejo y la americana nivelada se tiende a la confusión entre sus correspondientes representaciones ortográficas, sobre todo en posición intervocálica, haciendo convergir ambos fonemas; dicho fenómeno es conocido como betacismo.78 Ahora bien, en nuestro facsímile no contamos con suficientes ejemplos para asegurar que Cárceres no era un autor betacista (29) y (30), aunque utiliza y en inicio de palabra para los mismos ítems como en y . Por desgracia no podemos fiarnos de la edición de León, pues palabras como (21/1) la transcribe como (22/40) y como (28/44), por lo que no sabemos si es una alternancia de Cárceres o una corrección propia como la realizada en (32/1) y (40/40).

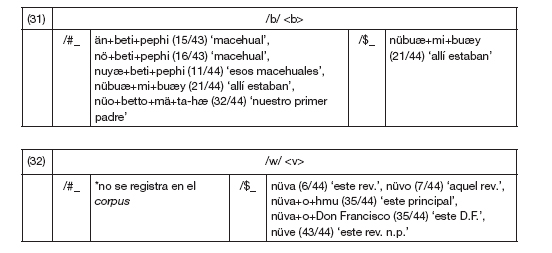

La ortografía del otomí de Cárceres podría haber tenido repercusiones de tal alternancia gráfica, ya que, como se muestra en (31) y (32), sólo se registra una ocurrencia de intervocálica, mientras la aparece en los demostrativos reverenciales (32), donde probablemente tiene el valor de /w/; por lo demás éstas no se registran actualmente para las variantes occidentales ni para las orientales, y por ello la última aseveración no puede corroborarse del todo.79

Los ejemplos estudiados en el corpus no muestran plenamente la alternancia de y , pues sólo una palabra —que es un clítico— representada como sorda cambia a sonora en los dialectos actuales; en tanto, como era de esperar, las representadas con sonoras en Cárceres se han mantenido en las variantes contemporáneas.

Respecto de los grupos consonánticos, podemos afirmar que no se registran los grupos /bʔ/ o /pʔ/, tanto en el corpus como en la variante de SM. Bartholomew reconstruye *pʔ en posición inicial de palabra en *pʔʉ ‘allí’ basada en los reflejos de SN y SC, donde permanece igual, mientras en SNG, TL y SF se ha perdido el corte glótico; en la variante de SM encontramos ‘allí’ como nú’bu, que es el mismo usado por Cárceres (31), lo que podría confirmar la asociación diatópica del documento con las variantes del sur de Querétaro.80

Como se evidencia en este nú’bu, Cárceres no registra el grupo consonántico /ʔb/ reconstruido como una evolución del grupo *ʔm del PO en posición inicial de palabra, que generalmente coincide con la sílaba tónica; este mismo grupo tendría como reflejo [ʔm] en posición media de palabra en la que se esperaría una sílaba átona.81 Nuestro nú’bu parecería un contraejemplo a dicha explicación, pero la sílaba un en realidad es un marcador deíctico al que se le sufija una marca locativa o de número para formar los demostrativos y/o los adverbios locativos. En algunas variantes dialectales este deíctico es muy productivo, incluso de manera aislada puede tener el significado de ‘este’, ‘ese’ o ‘aquel’, en función del contexto de enunciación. Según datos de Bartholomew, en algunos dialectos dicha marca no es necesaria y sólo se utiliza la marca locativa como adverbio.

Siguiendo esta misma argumentación, al unir el deíctico con el locativo, en la variante de SM el acento se desplaza a la primera sílaba (lo que es una regla general en el otomí, a menos que haya alguna especificación tonal en la palabra) sin afectar la estructura del grupo consonántico. El problema ahora sería explicar el origen de nuestro sufijo -‘bu, pues también podría tratarse de una sonorización del *pʔʉ ‘allí’ reconstruido por Bartholomew, donde la estructura del grupo cambia al imponerse la jerarquía fonética y desplazar a la laríngea, que tendría carácter de satélite.

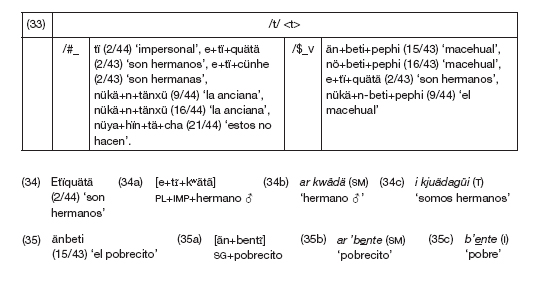

La /t/, según afirma Cárceres, algunas veces se confunde con su par sonoro /d/, en apariencia porque ambos fonemas en posición intervocálica se encontraban en competencia durante ese periodo; no obstante, como se muestra al comparar (34) y (35), el fonema sordo permaneció en diferentes variantes, y muchas veces dependía de la motivación del contexto.

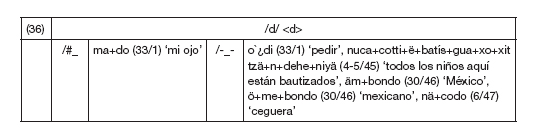

En la cala documental sólo se registra una palabra con /d/ inicial, como se muestra en (36), pero a lo largo de la obra se pueden identificar muchas más. Es necesario destacar que Bartholomew reconstruye *t y *d, tanto en posición media como inicial de palabra;82 por tanto, la alternancia entre el fonema sordo y el sonoro a que se refiere Cárceres también puede estar relacionada con el simulfijo o cambio de la primera consonante del radical para formar la voz pasiva en diferentes verbos; por ejemplo, en la variante de SM el verbo taki ‘cortar en trozos’ cambia a daki ‘fue cortado’.

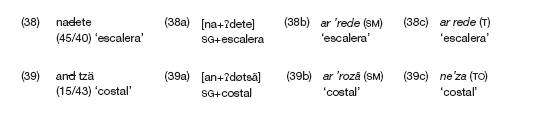

Cárceres describe como gutural (37) lo que parece ser la representación del grupo /ʔd/, que evolucionó del grupo /ʔn/;83 a su vez, León transcribe dicho conjunto como un solo sonido representado por d herida; este grupo consonántico parece haber evolucionado tanto a / ʔɾ / como a / ɾ /, o como /n/, variando dialectalmente como se muestra en (38) y (39). (37) “Otras tienen que ni es bien. d. ni r. blanda; es d pronunciada en la garganta y difícil de pronunciar Significase con esta. d. vt nodocane, gorrion, andoetzä costa[l] nadete, escalera. Nodoexatzä, rexa de palo, nadoettzæ rabadilla”. (43-46/40)

En cuanto a la eyectiva /tʔ/, Cárceres hace una buena descripción articulatoria (40) y la caracteriza como apretada y fuerte. Propone una doble consonante para representar esta eyectiva, como ya se adelantaba en el apartado sobre la /tsʔ/, grafía que resulta ser bastante consistente a lo largo de los ejemplos estudiados (41). (40) “Otras vezes pronuncia[n] la. t. apretadame[n]te ser[r]a[n]do laboca | yhiriendo con alguna fuerça con la punta de la lengua en los | dientes de ar[r]iba significase condos. tt. Vt nottï sueño nottu | pio- Jo —”. (9-12/1)

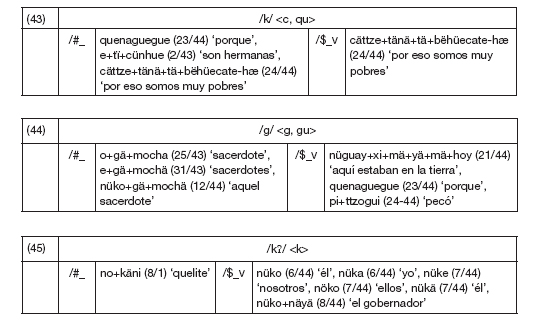

Fray Pedro menciona la alternancia de /k/ y /g/, mientras hace una distinción con la eyectiva /kʔ/, caracterizada también por una pronunciación gutural (42); Nebrija propone dicha pronunciación para describir la /h/ del español. Con Cárceres la distinción ortográfica entre i,e> y adquiere un carácter fonémico, puesto que esta última representa a la eyectiva velar. De la misma manera, aunque no lo menciona, va a utilizar la para representar la labio-velar /kw/, como puede observarse en el ejemplo (34). (42) “Tienen otras pronunciacio[n] gutural apretando la garga[n]ta | dando una como castañeda. escriuese conesta letra k | ut. nokäni verdura”. (6-8/1)

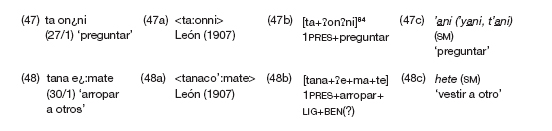

En lo referente al corte glótico /ʔ/, al que nombra “saltillo”, propone una grafía parecida al trazo de una pero más pequeña (46), que transcribo en el apéndice como y que León no reproduce; se trata de un trazo que puede confundirse fácilmente con un adorno del trazo siguiente, como en (47), donde seguramente León lo interpreta como parte del trazo de la y lo elimina de su edición. Aun cuando propone el uso de <‘> para la transcripción del saltillo, en el ejemplo transcribe dicha grafía con , como se muestra en (48). “(46) Otrasuezes pronuncia[n] apriesa dando un saltillo u aremetida | ponerse sea encima de lauocal quede manda esta pronuncia | cion las[i]guiente señal. ¿derecha. ut. tana e¿:mate aropar aotros | tati ya cate abrir laboca (28-31/1)”.84

Como se observa en la descripción de (46), el mismo Cárceres no respeta la aparición consecutiva del saltillo, registrándolo siempre a mano derecha. En el otomí actual las palabras que empiezan con saltillo más vocal son escritas únicamente con la vocal, sin representar gráficamente el saltillo.

Cárceres se da cuenta de que dicho sonido puede presentarse a inicio de sílaba y propone que se utilice un punto para marcar dicha pausa (49), graficado por León como <:>. Dicho autor repone esta marca en (47) cuando sólo se advierte un espacio gráfico; pone la marca porque sabía que se trataba de un ejemplo de este tipo, pero quizá nunca sabremos si graficó todos los puntos o repuso algunos otros. (49) “Otras vezes se detiene[n] un poquitoentre silaba ysilaba ponerse | en donde se haze estamora estos . ut tuna. ën mandar – | ta on¿ni preguntar –”. (25-27/1)

Las resonantes de Cárceres

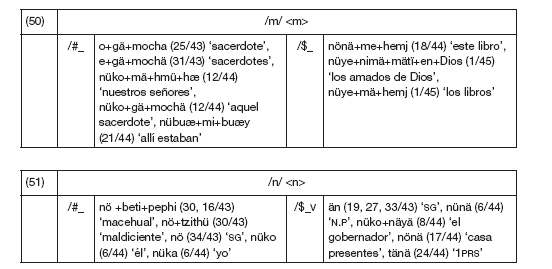

Ya se han adelantado algunos grupos consonánticos relacionados con las resonantes, en particular los que involucran nasales, que en algunas variantes evolucionaron a vibrantes. Cárceres no hace ninguna aclaración en sus “apuntamientos” sobre las nasales, por ello se supone que no hay diferencia alguna en la pronunciación de /m/ y /n/, ya que son compartidos por el español y el otomí.

Es interesante notar que tampoco menciona la nasal palatal ni su representación. La nasal palatal /ɲ/ es un fonema propio del español y tiene un grafema especial que deviene de una tilde de abreviación nasal, es decir de ; probablemente a Cárceres su palatal le parecería distinta de la del otomí —quizá por ser ésta más larga o con dos momentos articulatorios—, por lo que opta por representarla con dos letras85 como en ‘camino’.86 El problema aquí viene del trabajo con la cala documental, ya que no se registra ningún ejemplo en el corpus analizado.

En cambio, las nasales preaspiradas se registran bastante bien, como ya adelantaba en el apartado sobre la aspiración; el autor caracteriza a estos sonidos como más fuertes o vehementes que las nasales sin aspiración, como compara en (52): “Y es de notar que este, nühnä, y su plural, nüyæ (sic) quando rrefieren cosas antiguas se escriben con aspiracion al cabo, para denotar que en esta significacion, sean de pronunciar con vehemençia a diferençia del nünä y nüyæ, que significan cosas presentes que no demandan tal aspiracion, sino pronunciacion blanda”. (26-30/44)

El anterior y (61) son los únicos ejemplos que aparecieron en el corpus con /hn/, mientras la nasal bilabial preaspirada se registra con singular frecuencia a principio de palabra, pero en el corpus no encontré este grupo a mitad de palabra.87

Para finalizar este apartado no me queda sino confirmar la ausencia de /l/ y /ɾ/ en los ejemplos revisados para el otomí, por lo que las variantes que las tienen debieron adquirir la primera a través de préstamos —como en ar luxe ‘el dulce’ (SM)—, mientras en el caso de la segunda se trata por lo general de una evolución de la nasal alveolar en posición inicial de palabra,88 lo que debió suceder en un periodo posterior al registrado por Cárceres.

Las vocales de Cárceres

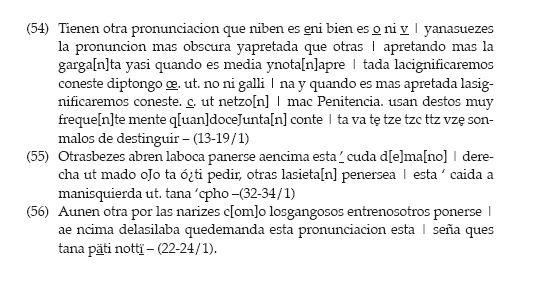

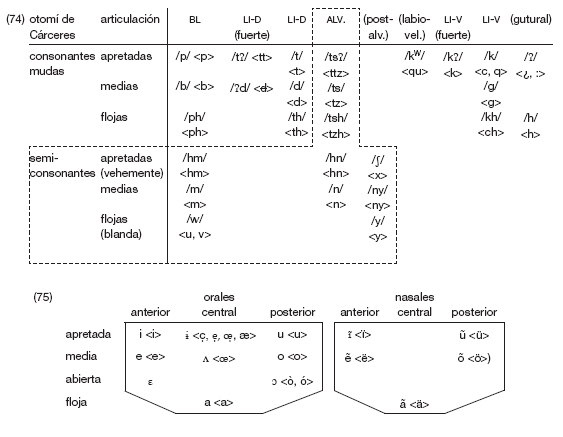

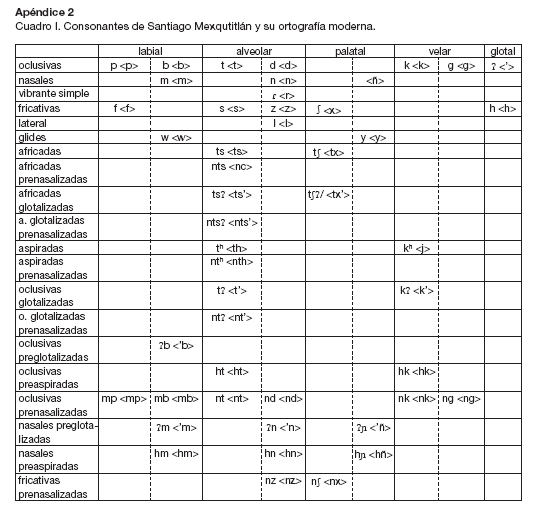

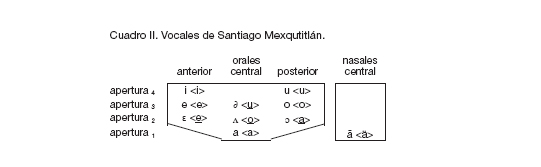

En cuanto a las vocales, las variantes suroccidentales actuales poseen de una a cuatro nasales y nueve orales, mismas que varían en apertura en función de las particularidades dialectales (apéndice 2). Nuestro autor traspone su escala de tensión articulatoria a la descripción vocálica y describe calidades vocálicas que difieren de las del español en términos de su tensión articulatoria (más apretadas), la apertura de los labios o “la boca” y su nasalidad, como podemos observar en (54), (55) y (56):

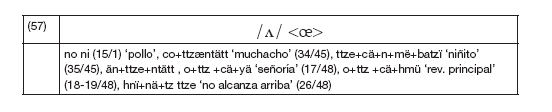

Las vocales centrales descritas en (54) han causado mayores problemas de identificación en los documentos coloniales, debido a una amplia variedad en los grafemas utilizados para representarlas y que no se distinguen sistemáticamente. La primera cita caracteriza una vocal opuesta a dos posteriores redondeadas, /o/ y /u/, en tanto es menos apretada y, de alguna manera, Cárceres la relaciona con “e” porque considera su representación como un “diptongo”. Para el diccionario de Urbano (ca. 1605), Yolanda Lastra la identifica como /Ø/, “una vocal central media un tanto redondeada”; por su parte, Klaus Zimmerman la caracteriza como una vocal posterior no redondeada /ʌ/, lo cual me parece más acertado.89 En (57) presento algunos ejemplos de dicha vocal.

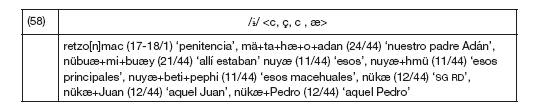

La segunda vocal descrita en (54) es caracterizada como “mas obscura”, en la que se “aprieta” más la garganta, así que puede ser tomada como una vocal de apertura 4 (apéndice 2) o más cerrada, por ello la he tomado con valor de /ɨ/; esta decisión se basa en el trabajo de varios autores que identifican /ɨ/ para el otomí colonial.90 Cabe mencionar que Bartholomew ha reconstruido /ʉ/ para el PO, la cual caracteriza con los rasgos [+grave, +difusa]. En su revisión del diccionario de Urbano, Smith Stark afirma que esta vocal después de bilabiales (b, p, m) va antecedida por una , lo cual indica un redondeamiento alofónico como en la escritura del zoque y el chibcha colonial.91 Igual sucede en el corpus analizado, como se observa en (58).

Es probable que diversas formas alofónicas de esta vocal estuvieran en competencia y de ello resulto la variación dialectal, y en variantes como las del sur de Querétaro bajaron la altura vocálica resultando una /ə/; mientras variantes más conservadoras, como las del sur del estado de México, mantuvieron la /ɨ/.

Respecto de la evolución del trazo de dicha vocal, podemos decir que esta grafía tiene varias alternantes y se estandarizó en Urbano como o

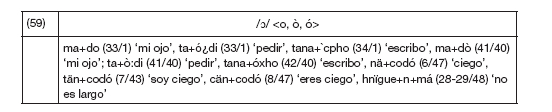

Asimismo, para continuar con la descripción y ejemplos presentados en (55), Cárceres propone un diacrítico parecido al acento agudo para identificar si se abre o cierra la boca, en cuyo caso se escribirá “caida” a mano derecha o izquierda, respectivamente. El facsimilar presenta una contradicción interna, ya que el supuesto diacrítico caído “a manisquierda” tiene la forma de un acento grave, con una inclinación de 40º hacia la derecha; en tanto, el trazo en solitario del primer diacrítico, caído a mano “derecha”, es parecido a una “c” muy abierta e inclinada a la izquierda. León parece darse cuenta del error e intenta corregir los diferentes ejemplos (59) al transcribir un acento grave <`> para el primero y un agudo para el segundo. Su representación trae algunos problemas, pues en (47) puede verse que transcribe el saltillo como , confusión tal vez debida a una mala lectura de los trazos de la “o” que aparecen en la copia de Plancarte, pues en muchas “o” en posición inicial se incluye un trazo sobre ella que la liga al siguiente; aun cuando carece de valor fonético podría, como en este caso, confundir al lector poco cuidadoso. Ignoro si realmente León transcribe todos los diacríticos de Cárceres, ya que en el corpus sólo aparecen los ejemplos de (59); en el apéndice transcribo ambos con un acanto grave <'>, y sólo en el ejemplo de taó¿di ‘pedir’ (33/1) parece registrarse un acento agudo sobre la “o” que se junta con el trazo de la “p” del renglón anterior.

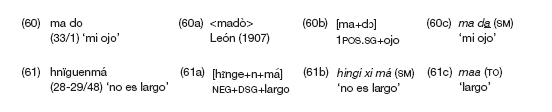

Como puede apreciarse en estos ejemplos, en la mayoría de casos podemos afirmar que se trata del registro de la /ɔ/ abierta como en (60), excepto en los casos en que se registra sobre la “a”. Esta vocal es la más abierta (apertura 1), por ello no es raro que en las variantes revisadas permanezca como /a/; en este caso el diacrítico podría representar un cambio tonal. Lo anterior se ejemplifica en (61).

Como se observa en el ejemplo, el acento de , que según Cárceres indica la apertura de la boca, podría relacionarse con un tono ascendente conservado en la variante de TO representada por una doble vocal (61c), mientras en la de SM se quedó como tono alto (61b). Dicho fenómeno pudo parecer a los ojos de nuestro gramático como una apertura muy marcada de la boca.

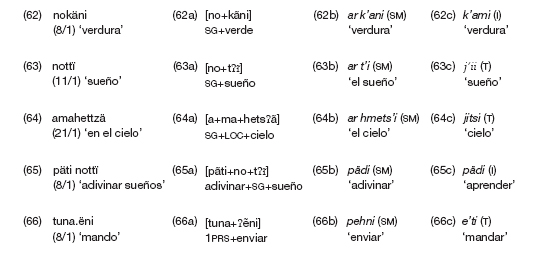

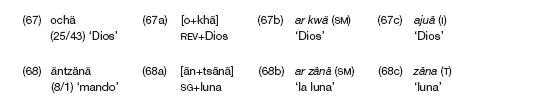

Las vocales nasales descritas en (56) son plenamente identificadas por Cárceres, quien propone como diacrítico una pequeña omega conocida como “el murcielaguillo”, y que por analogía con la ortografía moderna del otomí he transcrito con una diéresis.93 Esta marca aparece únicamente sobre las vocales que el otomí comparte con el español (“ä, ë, ï, ö, ü”); por su productividad, parece ser que nuestro autor registra también muy diversos proceso de nasalización vocálica que no son etimológicos. Por ejemplo, en las palabras de la hoja facsimilar donde aparecen vocales nasalizadas, de (62) a (66), solamente el verbo ‘adivinar, aprender’ (65) permaneció con la vocal nasalizada en las formas actuales; en (64) se perdió la nasalización y cambió en timbre vocálico, mientras en los otros ejemplos simplemente no hay un registro actual de nasalización.

Como en (65), hay muchos ejemplos en que la nasalización de la vocal central permanece en las variantes actuales, como se muestra en (16) batís ‘niño’, (34) kwädä ‘hermano’, (67) kwä ‘Dios’ y (68) zänä ‘luna’.

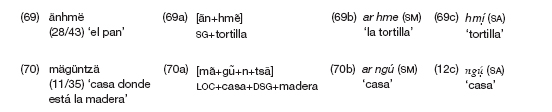

Sin embargo la nasalización en otras vocales es más difícil de documentar, porque variantes como la de SM tuvieron una reducción de sus vocales nasales (apéndice 2); incluso en variantes conservadoras, como la de SA no se registra nasalización en vocales medias como /ẽ/, lo que se observa en (69); dicha variante mantuvo la nasalidad pero cambió el timbre vocálico. La variante de SA aún conserva la nasalización en la vocal alta posterior, como se muestra en (70).

Probablemente muchas vocales nasalizadas que presenta Cárceres pueden estar afectadas por encontrarse seguidas o antecedidas de una consonante nasal, pero no en todos los casos, pues aparecen muchas vocales en este contexto sin la nasalización marcada. Para definir el estatus de la nasalización hace falta un análisis más amplio del tema, con un corpus mayor, pues los ejemplos que arroja la cala estudiada, aunque son una cantidad importante, repiten los contextos o incluyen los mismos ítems.

En relación con los glides o semivocales, podemos afirmar que el otomí posee tanto /y/ como /w/, la primera es registrada —al parecer sin problemas— por Cárceres utilizando la “i” griega tanto a inicio de palabra como en posición media (71). La /w/ se representa de la misma manera que la vocal posterior redondeada , con el alografo . Los ejemplos de este fonema encontrados en el corpus se encuentran en (32).

El tono en Cárceres

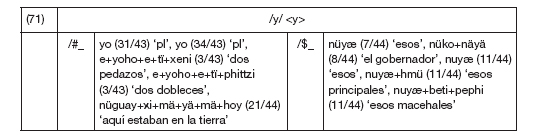

En general podemos afirmar que el tono del otomí no se marca hasta después de la década de 1960, e incluso investigadores como Soustelle, quien analiza diversas lenguas otopames, afirma explícitamente que no se trata de una lengua tonal. Si bien la descripción de Cárceres presentada en (72) parece referir a un alargamiento de la sílaba, esto podría ser a causa de un tono bajo a ascendente en sílaba inicial de palabra, como se glosa en (73). (72) “Otras vezes parece que pronuncian dos veces la sílaba deteniendose; en ella; ponerse ha encima de tal silaba estos dos ¨. tahä. tomar”. (47-48/40).

Realmente es una pena no contar con más ejemplos, y si León transcribe como una diéresis dicha pronunciación detenida, esta representación no vuelve a registrarse en el corpus analizado, por lo que sólo contamos con el ejemplo (73). Otro posible registro de tono es el de expuesto en el apartado anterior, pero sin duda es un tema que requiere de una investigación específica.

Anotaciones finales

Como se trató de ver en este pequeño análisis, Cárceres parece tomar la escala de oposiciones de Nebrija (apretado>;medio>;flojo) para dar cuenta de las oposiciones fonológicas del otomí. Es muy difícil asegurar que nuestro autor conoció la obra del latinista, pero cuando fray Pedro se embarcaba para las Indias ya se había publicado la Gramática castellana. Debido a que nuestro corpus es bastante limitado, tampoco es posible identificar otro tipo de influencias de Lebrija o de otros autores con excepción de fray Pedro Palacios, citado por Cárceres. A pesar de que poco se sabe del franciscano, podemos decir que, según datos de León, surge en un ambiente intelectual interesante y propicio para la discusión del sistema grafemático del otomí.

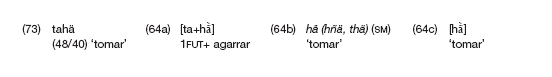

El objetivo principal de este trabajo era determinar la ortografía utilizada por fray Pedro de Cárceres en su “artecilla”, pero como la edición de León hace confusa dicha ortografía, decidí seguir la descripción y caracterización de los sonidos presentadas en los “apuntamientos”. Esta es la única parte de la que se tiene un facsímile, y aunque sólo es una foja podría ofrecer más información sobre las decisiones tomadas por León para editar el texto y que no aclara; por ello el presente trabajo tomó forma de una crítica a dicha edición. Sin duda esta crítica servirá para hacer una correcta interpretación del texto editado por León, ya que hasta el momento ignoramos dónde se encuentra el original. No quisiera terminar sin antes presentar los cuadros (74) y (75), donde se resume la información contenida en los apuntamientos y que sirve como síntesis de este estudio.*94,95,96

Bibliografía

Alatorre, Antonio, Los 1001 años de la lengua española, México, El Colegio de México/FCE, 2001.

Alighieri, Dante, Vida nueva [y] Tratado de la lengua vulgar, México, SEP, 1989.

Bartholomew, Doris, “Some Revisions of Proto-Otomí Consonants”, en IJAL, núm. 26, 1960, pp. 317-329.

____________, “The Reconstruction of Otopamean”, tesis de doctorado en Lingüística, Chicago, Chicago University, 1965.

____________, “Documentación del otomí”, mecanoescrito, 2004.

Beristáin de Souza, José Mariano, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional (1521-1850), México, Ediciones Fuentes Cultural, 1947.

Bernal, Felipino, Diccionario hñähñu-español español-hñähñu, del Valle del Mezquital, Hidalgo, El Cardonal, Centro de Documentación y Asesoría Hñähñu, 1996.

Castro Seoane, José, “Aviamiento y catálogo de las misiones que en el siglo XVI pasaron de España a Indias”, en Missionalia Hispánica, núm. 14, 1957, pp. 385-480 [referencia tomada de Ascensión Hernández de León-Portilla, 2003].

Ciudad Real, Antonio, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, México, UNAM, 2 tt., 1993 [1872].

Colegio de Lenguas y Literatura indígenas, Diccionario español-otomí, México, IMC, 2001.

Contreras García, Irma, Bibliografía sobre la castellanización de los grupos indígenas de la República Mexicana, México, 2 tt., UNAM, 1985.

Chauvet, fray Fidel de Jesús, Franciscanos memorables en México (1523-1982).Ensayo histórico, México, Centro de Estudios Bernardino de Sahagún, 1983.

Echegoyen, Artemisa, et al., Luces contemporáneas del otomí. Gramática del otomí de la sierra, México, ILV/SEP, 1979.

Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 2000.

Guerrero Galván, Alonso “El códice Martín del Toro. De la oralidad y la escritura, una perspectiva otomí, siglos XV-XVII”, tesis de Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH, 2002.

Guerrero Galván, Alonso y Leonor Orozco Vaca, “Hacia una delimitación de la unidad palabra en el otomí de Santiago Mezquititlán”, ponencia para el V Coloquio Internacional sobre Otopames, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 2003.

Heath, Shirley Brice, La política del lenguaje en México. De la Colonia a la Nación, México, Conaculta/INI, 1992.

Hernández de León-Portilla, Ascensión, “Las primeras gramáticas mesoamericanas. Algunos rasgos distintivos”, en Historiographia Linguistica, vol. XXX, núm. 1-2, 2003, pp. 1-44.

Hekking, Ewald, El otomí de Santiago Mexquititlán: desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales, Amsterdam, IFOTT, 1995.

Hekking, Ewald y Severiano Andrés de Jesús, Gramática otomí, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 1984.

____________, Diccionario español-otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, 1989.

Hockett, Charles F., “Dos modelos de descripción gramatical”, en Elisabeth Beniers (ed.), Lecturas de morfología, México, UNAM, 2000, pp. 47-86.

Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 2001.

Lastra, Yolanda, Otomí de San Andrés Cuexcontitlán, Estado de México, México, El Colegio de México, 1989.

____________, “El vocabulario trilingüe de fray Alonso Urbano”, en Elizabeth Luna Traill (coord.), Scripta philologica. In honorem Juan M. Lope Blanch. A los 40 años de docencia en la UNAM y a los 65 años de vida, vol. III, Lingüística indoamericana y estudios literarios, México, UNAM, 1992, pp. 39-46.

____________, El otomí de Toluca, México, UNAM, 1992a.

____________, El otomí de Ixtenco, México, UNAM, 1997.

____________, “Los estudios sobre las lenguas otopames”, en ECOP, núm. 1, 1998, pp. 61-87.

____________, “Apuntes sobre la dialectología otomí”, en Pedro Martín Butragueño (ed.), Cambio lingüístico. Métodos y problema, México, El Colegio de México, 2004, pp. 33-52.

León, Nicolás (ed.), Arte de la lengua otomí de fray Pedro de Cárceres, México, BIBM, 1907 [1580].

Nebrija, Antonio de, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Editora Nacional, 1984.

Mendieta, fray Jerónimo de, Historia eclesiástica indiana, México, Conaculta, 2 tt., 1997.

Newman, Stanley y Robert Weitlaner, “Central Otomian I: Proto-Otomi Reconstructions”, en IJAL, núm. 16, 1950, pp. 1-19.

Parodi, Claudia, Orígenes del español americano, México, UNAM, 1995.

Rodríguez Pazos, Manuel, Misionología mejicana: lingüistas y políglotas franciscanos, Tánger, Tip. Hispano-Arábiga de la Misión Católica, 1962 [referencia tomada de Chauvet, 1983].

Pike, Eunice V., “Phonetic Rank and Subordination in Consonant Patterning and Historical Change”, en Miscellanea Phonetica, núm. 2, 1954, pp. 25-41.

Quilis, Antonio, “Estudio”, en Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 8-92.

Rosa Figueroa, Francisco Antonio de la, Becerro general menológico y cronológico de todos los religiosos que de las tres parcialidades conviene, a saber Padres de España, Hijos de Provincia, y Criollos, ha habido en esta Santa Provincia del Santo Evangelio desde su fundación hasta el presente año de 1764…, manuscrito, Colección Ayer de la Biblioteca Newberry de Chicago [referencia tomada de Chauvet, 1983].

Silva Prada, Natalia, Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII, México, UAM-I, 2001.

Smith Stark, Thomas C., “La ortografía del mixteco colonial en Alvarado 1593”, mecanoescrito, 1998.

____________, “Comentarios sobre la edición de 1990 del Arte de la lengua otomí y vocabulario trilingüe español-náhuatl-otomí de Alonso Urbano”, mecanoescrito, 2000a.

____________, “La gramática descriptiva en la Nueva España”, ponencia para el congreso Los gramáticos de Dios: raíces de la lingüística descriptiva en la Nueva España, México, El Colegio de México, 2000b.

____________, “Phonological description in New Spain”, ponencia para The First International Conference on Missionary Linguistics, Oslo, Universidad de Oslo, 2003a.

____________, “La ortografía del zapoteco en el Vocabulario de fray Juan de Córdova”, en María de los Ángeles Romero (coord.), Escritura zapoteca, 2 500 años de historia, México, CIESAS/INAH-Conaculta, México, 2003b, pp. 173-239.

Soustelle, Jacques, La familia otomí-pame del México central, México, CEMCA/FCE, 1993.

Zimmermann, Klaus, “La descripción del otomí/hñahñu en la época colonial: lucha y éxito”, en Klaus Zimmermann (ed.), La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial, Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 1997, pp. 111-132.

____________, “Historia de la elaboración de un sistema gráfico para la lengua otomí en la época colonial”, en Dimensión Antropológica, vol. 29, México, INAH, 2003, pp. 33-54.

Sobre el autor

Alonso Guerrero Galván

El Colegio de México.

Citas

* Las citas 94, 95 y 96 se indican en la imagen que corresponde al “Apéndice 1”.

- José Castro Seoane, “Aviamiento y catálogo de las misiones que en el siglo XVI pasaron de España a Indias, en Missionalia Hispánica, núm. 14, 1957, p. 447 [citado por Ascensión Hernández de León-Portilla, “Las primeras gramáticas mesoamericanas. Algunos rasgos distintivos”, en Historiographia Linguistica, vol. XXX, núm. 1-2, 2003, pp. 24-25]. [↩]

- El título que recibe la publicación de León es el de “ARTE DE LA LENGUA OTHOMI | POR FR. PEDRO DE CARCERES, DEL ORDEN DE SAN FRANCISCO | (SIGLO XVI) | Lo publica por vez primera el Dr. N. León”. Es evidente que el editor modificó el título, por lo que tomaré como título del original el párrafo introductorio del primer capítulo “EN EL NOMBRE DEL S. COMI. | ENÇA UN UNA ARTECILLA DE LA LENGUA OTOMÍ | COGIDA DE LAS MIGAJAS DE LOS PADRES BENE | MERITOS DELLA, Y DEL CORNADILLO. OFRECIDO | POR EL MENOR DE LOS MENORES A GLORIA. Y A | LABANÇA DE N[UEST]RO. SEÑOR JESÚ XPO. Y DE | LA SAGRADA V[IR]GEN SU SANTISSI | MA MADRE NUESTRA SEÑORA. Y DE SU SIERUO N[UEST]RO. PADRE | S FRAN[CIS]CO Y VTILI | DAD DESTA PO | BRE GENTE”; véase Nicolás León (ed.), Arte de la lengua otomí de fray Pedro de Cárceres, 1907 [1580], p. 43. [↩]

- Nicolás León, op. cit., p. 41. [↩]

- Para 1597, año en que fray Gerónimo de Mendieta escribe su Historia eclesiástica indiana, la provincia franciscana del Santo Evangelio contaba ya con más de cuatrocientas “gobernaciones distintas”, la mayoría de ellas con población hablante de lenguas otomangues. En particular tenían bajo su administración religiosa a los otomíes de las variantes occidentales. Según informa Mendieta, la organización franciscana de los primeros tiempos giraba a partir de redes conventuales con “visitas” subordinadas. Para la primera mitad del siglo XVI: “Los cuatro monasterios o religiosos […] repartieron sus distritos de esta manera: [1] a México acudía todo el valle de Toluca, y el reino de Michoacán, Guatitlan, y Tula, y Xilotepec, con todo lo que ahora [en 1597] tienen a cargo los padres agustinos [que llegaron en 1533] hasta Meztitlán: [2] a Tezcuco acudían las provincias de Otumba, Tepepulco, Tulancingo, y todas las demás que caen hasta el mar del norte: [3] a Tlaxcala acudía Zacatlan y todas las serranías que hay por aquella parte hasta la mar y lo de Xalapa también hasta la mar y lo que cae hacia el río Alvarado: [4] a Guexocingo acudían Cholula, Tepeaca, Tecamechalco, y toda la Mixteca, y lo de Guacachula y Cítela. Al cabo de ocho o nueve meses que habían llegado los doce primeros a México [1524-1525…] fundaron el quinto convento el pueblo de Cuernavaca […] visitaban Ocuela y a Malinalco y a toda la tierra caliente que cae al medio día hasta la mar del sur”; ver Jerónimo de Mendita, Historia eclesiástica indiana, t. I, 1997, p. 400. [↩]

- Fidel de Jesús Chauvet, Franciscanos memorables en México (1523-1982). Ensayo histórico, 1983, p. 164. [↩]

- Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, Becerro general monológico…, 1770, pp. 58 y ss. [mencionado en Fidel de Jesús Chauvet, op. cit.] [↩]

- Manuel Rodríguez Pazos, Misionología mejicana: lingüistas y políglotas franciscanos, 1962, fol. 144 [mencionado en Fidel de Jesús Chauvet, op. cit.]. [↩]

- Se tiene noticia de un Catecismo y confesionario en lengua otomí, un Vocabulario mexicano otomí, una Corona de N. S. Jesucristo en Lengua Otomí; también se contaba con varios escritos en latín como la Incipiunt epistolae et evangelia quae in diebus Dominicis et festibus per totius ann cirdulum lenguntur traducia inlingum mexicanam et otomim, y un Sancturale hiemale (estos dos se conservan en la Biblioteca Newberry de Chicago), pero se carecía de una doctrina y por ello es posible que se refiera al catecismo, que es su principal obra. La diferencia entre una doctrina y un catecismo es que la primera consiste en un cúmulo de oraciones, mandamientos e ideas filosóficas indispensables para la vida religiosa de los creyentes y oficiantes, pero sin un tipo de formato específico. Por otra parte, el catecismo solía redactarse en forma de preguntas y respuestas, y contenía únicamente una instrucción elemental de la doctrina. Véase Irma Contreras García, Bibliografía sobre la castellanización de los grupos indígenas de la República Mexicana, 1985, p. 250. [↩]

- Nicolás León, op. cit., p. 76; Klaus Zimmermann, “La descripción del otomí/hñahñu en la época colonial: lucha y éxito”, en Klaus Zimmermann (ed.), La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial, 1997, p. 114. [↩]

- Shirley Brice Heath, La política del lenguaje en México. De la Colonia a la Nación, 1992, pp. 52-53. [↩]

- Ascensión Hernández de León-Portilla, op. cit., p. 24. [↩]

- Alonso Guerrero Galván, “El códice Martín del Toro. De la oralidad y la escritura, una perspectiva otomí, siglos XV-XVII” tesis de Etnohistoria, INAH, 2002, pp. 134-143. [↩]

- En 1586 Antonio de Ciudad Real registró este reporte del guardián de Pátzcuaro enviado por el comisario general de los franciscanos, Alonso Ponce, a las misiones chichimecas: “El convento de Querétaro, cuya vocación es de Santiago, está acabado, con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, tiene buen edificio de cal y canto y es capaz de muchos religiosos, y por eso suele haber en él estudio de teología, o artes, o de gramática, pero cuando se visitó no se leía en él ninguna destas facultades, y así no había sino cinco religiosos en él. El pueblo de Querétaro es muy fértil, fresco y vicioso de uvas, granadas y higos, y otras muchas frutas de Castilla. Es pueblo de mucha vecindad de indios otomíes, con unos pocos mexicanos y otros pocos tarascos. Moran también allí y en aquella comarca más de setenta españoles que crían mucho ganado mayor y menor, y cogen mucho trigo […] no ha en él ni en toda su comarca clérigo ninguno ni otro ministro de doctrina, sino solos nuestros frailes [franciscanos]”; Antonio de Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, 1993 [1872], pp. 74-75. [↩]

- “[Para 1586] la provincia de Michoacán […] está situada y fundada en dos obispados, conviene saber, en el de Michoacán y en el de Xalisco, que por otro nombre se llaman de la Nueva Galicia y Guadalajara extiéndese esta provincia más de ciento y veinte leguas de oriente a poniente, y pocas de norte a sur.[…] tenía entonces cuarenta y ocho conventos, veinticinco en la parte de Xalisco y veintitrés en la de Michoacán […] Es tan larga y desacomodada esa provincia de Michoacán, que con dificultad y muy mal puede ser regida y visitada de un provincial […] La lengua común y general en la parte de Michoacán es la tarasca, aunque también hay algunos que hablan otomí, otros matzagua y otros matlaltzinga, y algunos hablan la mexicana”; Antonio de Ciudad Real, op. cit., pp. 64-65; véase también Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, 2000, p. 231. [↩]

- Peter Gerhard, op. cit., pp. 342-343. [↩]

- El primero fue el de lenguas indígenas para los jesuitas, donde se estudiaban el mexicano, el otomí y el mazahua; en el segundo, el de San Martín, se educaba a los niños indígenas nobles en gramática latina y doctrina cristiana; por último, el colegio de San Francisco Javier se fundó hacia 1586 para reclutar y formar a los miembros de la compañía. [↩]

- Nicolás de León, op. cit., p. 41. [↩]

- Natalia Silva Prada, Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII, 2001, pp. 25-31. [↩]

- Véase Fidel de Jesús Chauvet, op. cit., p. 165. [↩]

- José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional (1521-1850), 1947, t. II, p. 43. [↩]

- Klaus Zimmermann, “Historia de la elaboración de un sistema gráfico para la lengua otomí en la época colonial”, en Dimensión Antropológica, vol. 29, 2003, p. 41. [↩]

- Los ejemplos citados tienen el número de línea y página, los extraídos del facsímil tienen un 1 como número de página; los pertenecientes a la edición de León tienen el número de página de la publicación. En el primer caso se sigue una paleografía estrecha (ver apéndice 1), mientras en el segundo se sigue el criterio ortográfico de León. Por ejemplo, en el manuscrito tenemos la palabra “otomj” (1/1) y en León (5/40). [↩]

- Un total de ocho páginas, cada una consta de 35 (43) a 53 (40) líneas, de lo que resulta un aproximado de casi tres mil palabras gráficas. [↩]

- Dicha metodología se puede resumir en cuatro puntos: (a) asociación diatópica del documento; (b) establecer el sistema fonológico moderno de la lengua en estudio; (c) compilar una lista de cognadas que cubra el cuadro fonológico, y (d) identificar las correspondencias entre grafías y fonemas mediante el análisis de las correspondencias respecto a (i) la pronunciación y ortografía española de la época; (ii) la variación dialectal de la lengua de estudio, y (iii) la reconstrucción de protolenguas; véase Thomas C. Smith Stark, “La ortografía del mixteco colonial en Alvarado 1593”, 1998. [↩]

- Jacques Soustelle, La familia otomí-pame del México central, 1993, p. 217; Yolanda Lastra, “Los estudios sobre las lenguas otopames”, en ECOP, núm. 1, 1998, p. 460. [↩]

- Véase Irma García Contreras, op. cit. [↩]

- Thomas C. Smith Stark, “La gramática descriptiva en la Nueva España”, ponencia para el congreso Los gramáticos de Dios: raíces de la lingúística descriptiva en la Nueva España, 2000b, p. 20. [↩]

- Según Nebrija, la primera de las cuatro consideraciones de la gramática para los griegos era la orthographia, “que nos otros podemos nombrar en lengua romana ciencia de bien y derecha mente escribir; a esta esso mesmo pertenece conocer el número y fuerza de letras y por que figuras sean de representar las palabras y partes de la oración”. Las otras tres consideraciones eran la prosodia, la etimología y la sintaxis; véase Antonio Quilis, “Estudio”, en Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, 1984, § 2.2.1. [↩]

- Es por esta razón que podría no pertenecer al volumen original, incluso podría no ser de la autoría de fray Pedro de Cárceres. [↩]

- Thomas C. Smith Stark, “La ortografía del zapoteco en el Vocabulario de fray Juan de Córdova “, en María de los Ángeles Romero (coord.), Escritura zapoteca, 2 500 años de historia, 2003b, p. 8. [↩]

- Ya a finales del siglo XIV Dante Alighieri llamaba la atención sobre la naturaleza cambiante de la lengua y los fines normativos de la gramática —incluida la ortografía—, incluso la considera como un lenguaje artificial, opuesto a la vulgari eloquentia, dado que “llamamos lengua vulgar aquella a que los infantes se acostumbran para oírla de los que los rodean […] la que, sin ninguna regla, recibimos al imitar a la nodriza. De ahí que haya otra lengua secundaria para nosotros que los romanos llamaron gramática. Esta lengua secundaria la tienen también los griegos y otros, pero no todos. En verdad que pocos llegan a acostumbrarse a ella, porque no es sino por espacio de tiempo y asiduidad de estudio que la podemos aprender”; Dante Alighieri, Vida nueva [y] Tratado de la lengua vulgar, 1989, p. 77. [↩]

- Según Quilis, Nebrija entiende letra como grafema (incluye su figura y trazo) que representa la boz (pronunciación y fuerza) o fonema; también puede tener el sentido de palabra hablada, pero con palabra se refiere a palabra escrita o gráfica; Antonio Quilis, op. cit., § 2.2.4. [↩]

- Antonio de Nebrija, op. cit., 7r. [↩]

- Divide los sonidos en vocales que tiene boz propia y las consonantes que “no pueden sonar sin herir | las vocales. Estas se parten en doze mudas […] en comparacion de las vocales quasi no tienen sonido alguno […] et en seis semivo- | cales […] en compara | cion de las mudas tienen mucho de sonoridad”; ibidem, 7v-8r. [↩]

- En estos ejemplos sintetizo mi interpretación de los trabajos ya citados de Quilis, Smith Stark (2003b) y Claudia Parodi, Orígenes del español americano, 1995. [↩]

- Antonio de Nebrija, op. cit., 7v. [↩]

- Para fines de este trabajo tomaré como inicio de palabra la primera sílaba de la raíz, por lo que me referiré a este contexto a pesar de que se puede encontrar material que anteceda a dicha raíz, como en el caso de diferentes afijos o proclíticos que muchas veces son fonológicamente independientes. [↩]

- Claudia Parodi, op. cit., pp. 39-40. [↩]

- “También irradiado desde Aragón y Castilla la Vieja […] se extendió el ensordecimiento de los fonemas /z/ (grafía z), /ż/ (-s-) y /ž/ (g, j), que se confundieron con los sordos correspondientes /ŝ/ (escrito c, ç), /s/ (-ss- entre vocales) y /š/ (x). Santa Teresa escribe tiviese, matasen, açer, reçar, deçir, dijera, ejercicio, teología, en vez de tuviesse, matassen, hazer, rezar, dezir, dixera, exerçiçio, teología; véase Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, 2001, p. 371, y 372-281; Antonio Alatorre, Los 1001 años de la lengua española, 2001, pp. 249-253. [↩]

- Thomas C. Smith Stark, op. cit. (2003b), pp. 184-185. [↩]

- Antonio Alatorre, op. cit., p. 248. [↩]

- Thomas C. Smith Stark (comunicación personal). [↩]

- En la edición aparece en palabras como assi (50/40), SANCTISSI | MA (7-8/43). [↩]

- Se registra en Ex[empl]o (20/44), Diximos (20/45), abaxo (26/48). [↩]

- León la transcribe en palabras como muger (9/44), mugeres (36/45). [↩]

- Antonio Alatorre, op. cit., p. 250. [↩]

- Natalia Silva Prada, op. cit., pp. 27-29. [↩]

- En este contexto corresponde a s/#_, del verbo ser más la preposición “sea” (29/1), lo que nos habla de la formación de este presente con ambas formas en competencia. [↩]

- La estandarización de la “s” se convertiría en una de las normas oficiales tomadas en la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos (Washington, 1961), y en el AGNM desde esa fecha hasta nuestros días. “Letras c, s, SS [sic], se transcribirán tal cual están. La s larga y la s de doble curva (redonda) se transcribirá con s. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá sustituirse únicamente por z, haciendo la correspondiente explicación”, lo cual no hace León; ver Natalia Silva Prada, op. cit., p. 47. [↩]

- En la cala contrastada de León se encuentra en COMI. | ENÇA (1-2/43), A | LABANÇA (5-6/43), offiçial, offiçiales (23/43), maçeual (30/43), maçeuales (32/43). [↩]

- Bartholomew afirma que la [s] actual de algunos dialectos, como en ar sei ‘pulque’ (SM), derivaron de *tsh, y por ello no se reconstruye como un fonema de la protolengua, lo cual explica la afirmación de Cárceres. Este es un paso importante que marca la diferencia entre la reconstrucción de Bartholomew y la realizada por Newman y Weitlaner al reconstruir *sếi (247); véase Doris Bartholomew, “Some Revisions of Proto-Otomi Consonants”, en IJAL, núm. 26, 1960, p. 319; Nicolás León, op. cit., p. 40; Stanley Newman y Robert Weitlaner, “Central Otomian I: Proto-Otomi Reconstructions”, en IJAL, núm. 16. 1950, pp. 1-16. [↩]

- La representa la vocal central más alta (apertura 4) registrada por Cárceres y que he tomado por , como se explica más adelante en el apartado Las vocales de Cárceres. Algunos trazos de esta grafía en el facsimilar parecen no tener cauda, por lo que son muy semejantes al trazo de la “s” redonda o al de una “c”, como en el ejemplo (4). [↩]

- León hace una distinción gráfica entre la vocal, transcrita con una con un gancho polaco abajo , como en (2a), y una sibilante como en (23-43); sin embargo alterna su uso en palabras como (18/44) y (30/43). [↩]

- La caja del renglón se define por líneas imaginarias que enmarcan la altura de las minúsculas, por lo que se dice que las mayúsculas y las letras largas como la “l” o la “f” exceden la caja del renglón. [↩]

- Este conjunto grafemático ya se había estandarizado para el náhuatl desde mediados del siglo XVI. [↩]

- Doris Bartholomew, “Documentación del otomí”, 2004, mecanoescrito. [↩]

- Antonio Quilis, op. cit., § 4. [↩]

- Claudia Parodi, op. cit., p. 52. [↩]

- Para reconstruir *ts Bartholomew propone *tsibi ‘fuego’ y sus reflejos: sipi (SNG), tsibi (TL), tsibi (SF), ar tsibi (SM), ar tsibi (T); ver Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 327. [↩]

- El patrón canónico de la sílaba en el otomí actual de SM sólo permite grupos consonánticos de un máximo de tres segmentos C, donde invariablemente el primer segmento es nasal y los otros obstruyentes; si bien es posible encontrar sílabas cerradas, éstas son muy poco frecuentes, y por ello se considera a la secuencia CV como la menos marcada. Véase Alonso Guerrero Galván y Leonor Orozco Vaca, “Hacia una delimitación de la unidad palabra en el otomí de Santiago Mezquititlán”, en V Coloquio Internacional sobre Otopames, 2003, p. 7; Ewald Hekking, El otomí de Santiago Mexquititlán: desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales, 1995, pp. 31-32. [↩]

- El término simulfijo se refiere a la simultaneidad de dos marcas morfemáticas, una de ellas suprasegmental. En el caso del otomí, el morfema segmental es la partícula que marca persona, tiempo y aspecto; el morfema suprasegmental es un rasgo flotante que provoca cambios en los fonemas iniciales del verbo; Charles Hockett, “Dos modelos de descripción gramatical”, en Elizabeth Beniers (ed.), Lecturas de morfología, 2000, pp. 51-52. [↩]

- Bartholomew no reconstruye el grupo *nts en posición media de palabra, posición que se reserva al grupo *ntsʔ, representado por *nantsʔi ‘surgir’ y sus reflejos: ndats’i (SNG), nantsi (SF), nangi (SM), kutsi (T); Doris Bartholomew, op. cit. (1960), pp. 328-329. [↩]

- Especie de sandalia de corcho utilizado por las mujeres. Otra acepción del término se refiere un servicio pecuniario que hacía el reino de Castilla cuando se casaban los reyes. [↩]

- “El otro oficio | que la. c. tiene prestados cuando despues della pone | mos. h. cual pronunciacion suena en las primeras le- | tras de las diciones chapin. chico. La cual assi es pro- | pia de nuestra lengua: que ni judios ni moros ni grie | gos ni latinos la conocen porsuia […] La. h. no sirve por si en nuestra lengua: | ma usamos della para tal sonido cual pronu[n]ciamos | en las primeras letras destas diciones hago hecho: la | cual letra aunque en latin no tenga fuerça de letra: | es cierto que como nos otros la pronunciamos hirien | doenla garganta: se puede contar en el numero de las letras: como los judios et moros delos cuales nos o- | tros la recibimos cuanto io pienso: la tienen por letra”; Antonio de Nebrija, op. cit., 9v. [↩]

- Bartholomew reconstruye *h con *honi ‘buscar’, honi (SNG), honi (TL), honi (hyoni, thoni) (SM); también los fonemas aspirados en posición inicial de palabra: *ph, *th, *kh, *kwh, *tsh, *hm, *hn, *hy(V) y *hy(Ṽ); Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 327. [↩]

- Ibidem, p. 328. [↩]

- Eunice V. Pike, “Phonetic Rank and Subordination in Consonant Patterning and Historical Change”, en Miscellanea Phonetica, núm. 2, 1954, pp. 25-41. [↩]

- Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 324; Eunice V. Pike, op. cit., p. 26. [↩]

- Bartholomew reconstruye para el proto-otopameano * ‘hermana de mujer’, basada en [, forma presente tanto en otomí como en mazahua y muy semejante a la reportada por Cárceres. En el otomí de SM existe la diferencia entre ar jujwe ‘hermana’ dicho por una mujer y ar njujwe ‘hermana carnal ‘ usado indiferentemente por hombres y mujeres; véase Doris Bartholomew, “The Reconstruction of Otopamean”, tesis de doctorado en Lingüística, 1965, p. 370; Ewald Hekking y Severiano Andrés de Jesús, Diccionario español-otomí de Santiago Mexqutitlán, 1989. [↩]

- Bartholomew propone *ph a partir de *phani ‘caballo’ (sic), ítem que opone a *pan ‘venado’. Para la reconstrucción se basa en los mismos reflejos de (SG) hpahni y (SF) pahni, aun cuando los de (TL) marcan la diferencia, pues para el primer caso transcribe una bilabial oclusiva sorda [pahni] y para el segundo una fricativa [фahni]. Es muy poco probable que en la época del proto-otomague existiera un término para denominar al caballo americano, el cual ya se encontraba extinto; probablemente la autora utiliza estos reflejos para innovar los nombres modernos del caballo europeo introducido por los españoles. Desde mi punto de vista, la primera forma es la más afortunada, por explicar mejor la evolución de las variables del Ixmiquilpan fantho, el Estado de México fanthe y Querétaro fani. Podemos afirmar que en variantes como la de SM hubo una extensión semántica de venado a caballo, con la que se especializó el término ar fani (originalmente ‘venado’) para caballo, mientras se utilizó la raíz hogu (que tiene el sentido de ‘dócil’ o ‘bueno’ aplicado a animales y de ‘limpio’ o ‘no contaminado’ para cosas) para crear el neologismo de ar hogufani y referirse al venado, también conocido como ar fant’o, de fani y una forma apocopada de ar t’oho cerro, ‘venado del cerro’; véase Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 327. [↩]

- Bartholomew reconstruye *th a través de *thấdi ‘responder’ y sus reflejos hthati (SNG), θdi(TL), thãdi (SF), thädi (dädi, ‘rädi) (SM); ibid. [↩]

- Este fonema es reconstruido *tsh con *tshũni ‘nixtamal’, que se conserva tal cual en la variante de SF, pero cambió un poco en la de SG shũni y en la de TL sũni, mas la autora no reconstruye este fonema en posición media de palabra; ibidem, p. 328. [↩]

- Yolanda Lastra, “Apuntes sobre la dialectología otomí”, en Pedro Martín Butragueño (ed.), Cambio lingüístico. Métodos y problemas, 2004, p. 44. [↩]

- En la reconstrucción de Bartholomew aparece *∫ en *∫Øoni ‘olla’ (que permanece idéntica en sus reflejos) para inicio de palabra y * ‘blanco’ para la posición intermedia; Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 327. [↩]

- Bartholomew reconstruye para este proclítico la forma *bi, con base en sus reflejos pi (SNG), bi (TL), bi (SF) —bí en (SM)—; sin embargo su distinción no es de sonoridad sino fortis/lenis, donde las fortis se caracterizan por una aspiración subfonémica que les permitió mantenerse sordas, mientras las lenis carecen de tal aspiración y por ello evolucionaron en sonoras; ibidem, p. 329. [↩]

- Jacques Soustelle, op. cit., p. 227. [↩]

- Bartholomew utiliza la palabra *khapi ‘hacer [que algo ocurra] ‘ y sus reflejos hkhahpi (SNG), xapi (TL), khahpi (SF), jap (SM), kjapi (T), para demostrar su aparición en posición media; Doris Bartholomew, op. cit. (1965), p. 328. [↩]

- Claudia Parodi, op. cit., pp. 63-68. [↩]

- Véase Ewald Hekking y Severiano Andrés de Jesús, Gramática otomí, 1984; Yolanda Lastra, El otomí de Toluca, 1992a; Artemisa Echegoyen, et al., Luces contemporáneas del otomí. Gramática del otomí de la sierra, 1979; Yolanda Lastra, El otomí de Ixtenco, 1997. [↩]

- Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 328. [↩]

- Ibidem, pp. 325-327. [↩]

- Ibidem, pp. 326-328. [↩]

- El grupo *ʔn tiene dos etapas en su evolución, la primera *ʔn > ʔd, para posteriormente ʔd > ʔɾ. Probablemente el sonido que registró Cárceres se refiera al segundo estado de evolución; véase Doris Bartholomew, op. cit. (1965), p. 320. [↩]

- Bartholomew reconstruye para el otopame *ʔoa-nʔ como ‘preguntar’; ibidem, p. 403. [↩]

- Bartholomew no reconstruye el fonema /ɲ/ como parte de la protolengua, toma *ny como un grupo consonántico en posición inicial de palabra, pero no en posición media. Actualmente se considera como un sólo fonema y se representa como ; incluso también se registra en posición media, en palabras como ar ‘miño ‘coyote’ (SM). Ibidem, p. 406; véase también Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 328. [↩]

- Nicolás Léon, op. cit., p. 56. [↩]

- Bartholomew reconstruye ambas nasales aspiradas tanto en posición inicial como media de palabra; Doris Bartholomew, op. cit. (1960), p. 329. [↩]

- Cabe señalar que únicamente en las variantes queretanas, como la de SM, el determinante singular ar y el posesivo de segunda persona ir forman una sílaba cerrada con la vibrante simple. En las variantes de Ixmiquilpan y del Estado de México se mantiene la sílaba abierta en ambas formas, ra y ri, respectivamente. [↩]

- Yolanda Lastra, “El vocabulario trilingüe de fray Alonso Urbano”, en Elizabeth Luna Traill (coord.), Scripta philologica. In Honorem Juan M. Lope Blanch. A los 40 años de docencia en la UNAM y a los 65 años de vida, vol. III. Lingüística indoamericana y estudios literarios, 1992, p. 41; Klaus Zimmermann, op. cit. (2003), p. 44. [↩]

- Véase Yolandra Lastra, op. cit. (1992); Thomas C. Smith Stark, “Comentarios sobre la edición de 1990 del Arte de la lengua otomí y vocabulario trilingüe español-náhuatl-otomí de Alonso Urbano”, 2000a, mecanoescrito; Klaus Zimmermann, ibidem. [↩]

- Thomas C. Smith Stark, op. cit. (2000a), p. 7. [↩]

- Ibidem, p. 8. [↩]

- Idem. [↩]

- Sobre la caja del renglón “c.m.”. [↩]

- Hay un par de letras tachadas [↩]

- Esta letra puede pertenecer a número de cuadernillo, lo que supondría al menos la falta de un cuadernillo A en el manuscrito de Plancarte [↩]