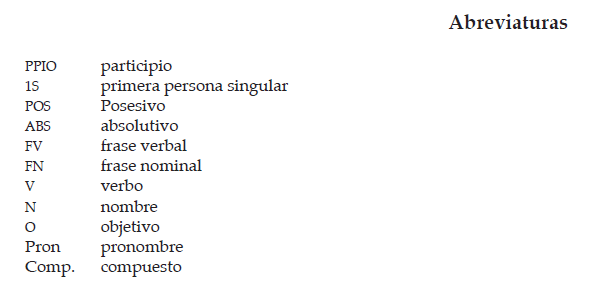

El presente trabajo describe el uso de “partes” para denominar y expresar emociones en maya yucateco colonial. También se analiza, aunque brevemente, el proceso de incorporación nominal de “partes del cuerpo” que acompaña a este tipo de estructuras. El empleo de corporales o términos etnoanatómicos en expresiones y construcciones con significado emocional es una característica de muchas lenguas estudiadas hasta el momento. Se ha propuesto que es un “universal” de la predicación emocional. En yucateco —y en otras lenguas mayas— es posible identificar un dominio léxico semántico referido a las emociones, que presenta como rasgo distintivo el empleo de sustantivos corporales en expresiones compuestas. En el yucateco colonial pueden distinguirse cientos de términos compuestos referidos a estados anímicos emotivos y a diversas facultades y cualidades de índole psicológica que incluyen “partes del cuerpo”. El proceso de composición normal en este tipo de expresiones es el que se conoce como incorporación nominal. Se trata de la formación de compuestos cuyo significado es “psicológico” y que pueden caracterizarse, desde el punto de vista morfosintáctico, como verbos formados por incorporación de un sustantivo. El mismo es, por regla general, una “parte del cuerpo”.

A propósito del cuerpo en la descripción lingüística de las emociones

Al investigar las emociones, se presenta de modo inmediato el problema del cuerpo y sus cualidades (semióticas o presemióticas) específicas. En principio, las emociones son fenómenos o procesos típicamente psicosomáticos y “sensibles”, que pueden distinguirse de la “razón” o de la llamada “cognición”, a las que se atribuye naturaleza mental o intelectiva. Al igual que el saber científico, el lenguaje cotidiano reconoce en la experiencia emocional una dimensión corpórea. Antropólogos y lingüistas han observado, en lenguas de muchas familias y regiones del mundo, el uso de referencias corporales en la descripción de emociones. Las emociones suelen describirse y nombrarse mediante imágenes y figuras discursivas que involucran la idea de que dichos estados y sucesos se ubican o se producen en ciertas partes y órganos del cuerpo.1 De modo que el estudio de la expresión lingüística de las emociones involucra normalmente el análisis de los usos polisémicos de términos que designan partes del cuerpo humano en una lengua determinada o en un conjunto de ellas. El maya yucateco colonial incluye gran cantidad de expresiones del tipo mencionado. Más adelante, me referiré al empleo de términos corporales en la descripción de estados y procesos “emocionales” en dicha lengua.

De acuerdo con lo anterior, puede verse que el estudio de la expresión lingüística de las emociones resulta ser, al mismo tiempo, una investigación sobre los usos polisémicos de los términos referidos a “partes del cuerpo”. Normalmente, los vocabularios emocionales incluyen también a las “partes de la persona”, es decir, los términos que —de acuerdo con la concepción cultural, étnica o popular— designan, en términos de una determinada lengua, a los componentes de la persona humana, como el “alma”, el “espíritu, la “sombra”, “el soplo vital”, el “corazón formal”, etcétera.

Proyecciones semánticas de los términos etnoanatómicos

Los lexemas que llamamos “corporales” constituyen un dominio léxico-semántico que les es propio; forman el léxico anatómico —la

etnoanatomía— presente de modo más o menos implícito en todas las lenguas naturales.2 Asimismo, los corporales y demás “partes de una persona” se presentan como puntos de inicio y llegada de procesos gramaticales y semánticos de diverso tipo, en particular ramaticalización, lexicalización, composición, proyecciones metafóricas y metonímicas. Partiendo de una perspectiva antropomórfica, que atribuye una relativa primacía psicológica al cuerpo humano,3 puede decirse que el cuerpo es el centro de referencia de numerosos y muy variados procesos conceptuales y lingüísticos de representación del mundo humano. Así, los lexemas en cuestión, a los que por razones de ventaja cognitiva puede atribuirse un significado primario “corporal” humano, intervienen además en la designación de las partes de seres vivos y de objetos inanimados. Se trata en este caso de los llamados usos partitivos de términos cuyo significado es originalmente corporal, por ejemplo, cuando se habla de la “mano” de un mortero, del “cuello” de una botella o, en maya yucateco, u nii askab (la punta del machete), literalmente, “(su) nariz del machete”; u yok maskab (el mango del machete), literalmente “(su) pie del machete”. Además de los variados empleos con función partitiva, los términos anatómicos se proyectan al dominio de la categorización lingüística del espacio (como direccionales, locativos, términos topográficos, etcétera), a la designación de cantidades y medidas (un puño, un pie, un codo), y a la formación de verbos y demás clases de predicados que designan actividades prácticas y facultades sensoriales o cognoscitivas (por ejemplo el término “mano” incluido en la expresión para “trabajar”, “ojo” en “ver” y “conocer”, “boca” para distintas formas de “hablar”, etcétera).

El estudio de los términos para las partes del cuerpo en lenguas indígenas de México ha sido abordado por diversos autores, entre ellos Friedrich4 acerca de los sufijos espaciales en tarasco, Brugman5 sobre los locativos en mixteco, MacLaury6 sobre los locativos en zapoteco; Brown7 acerca de la terminología anatómica y la concepción del espacio en tzeltal, Levy8 sobre la gramaticalización de corporales e incorporación nominal en totonaco y Bourdin9 sobre el léxico anatómico del yucateco colonial.

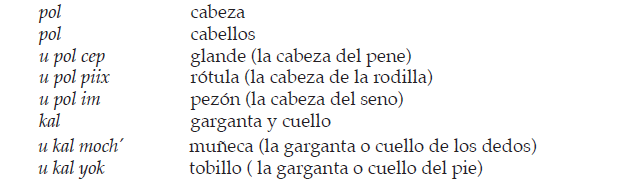

El presente estudio se ocupará del empleo de términos corporales en la codificación lingüística de ese tipo especial de fenómenos subjetivos que, en diversas lenguas indoeuropeas modernas, se categorizan de acuerdo con un dominio propio denominado “emociones”. Se ha observado que las transferencias de significado o proyecciones semánticas relacionadas con términos anatómicos pueden ser intracampo o, por el contrario, intercampo.10 Cuando un término anatómico se transfiere a la designación de otra parte del cuerpo (por ejemplo “cabeza” puede designar: glande, rodilla, cabello, o pezón) se trata de una transferencia dentro del mismo campo o dominio semántico. En otro trabajo referido a este tema he incluido un listado de partes del cuerpo en maya yucateco, donde pueden apreciarse varios ejemplos del uso de un mismo término para nombrar distintas partes del cuerpo, por ejemplo:11

A diferencia de lo anterior, estamos en presencia de una proyección intercampo cuando un término anatómico se emplea para nombrar partes de objetos correspondientes a dominios diferentes al cuerpo, como en los anteriores ejemplos de la “nariz” y del “pie” del machete o cuando, en sentido inverso, una parte del cuerpo humano recibe el nombre de un objeto del mundo no humano; así por ejemplo, cuando en maya se llama iz (camote) a los riñones, o ich (fruto) a los ojos, o como en la etimología del término latino testa (cabeza), que parece estar asociado semánticamente con testu (tiesto o vasija de barro). De modo que las transferencias intercampos pueden ser egresivas o ingresivas, es decir que la denominación de una parte del cuerpo puede transferirse a objetos externos o, en cambio, el nombre de un objeto puede aplicarse a la designación de una parte del cuerpo humano. Puede decirse que las frecuentes transferencias intercampos cuyo sentido es egresivo se relacionan con la idea general de que el esquema corporal humano es un modelo prototípico para la conceptualización de todos los dominios no humanos. En desacuerdo con lo anterior, algunos autores cuestionan la tendencia a adscribir fácil y automáticamente estos fenómenos a una supuesta polisemia de los términos etnoanatómicos y relativizan la idea de que el pensamiento humano se comporte, de modo principal, de acuerdo con un modelo de proyección antropomórfica o corpocéntrica.

Antropomorfismo vs. Esquematismo

En un artículo acerca de los sufijos “espaciales” en el tarasco, Friedrich12 examina el uso de morfemas con significado anatómico en un variado conjunto de campos semánticos externos al cuerpo humano: nociones espaciales, partes de objetos manufacturados, como la casa, el anverso (“pecho”) y el reverso (“espalda”) de la tortilla, y también la “anatomía” del maíz. Asimismo, el estudio incluye un grupo de expresiones compuestas a partir de morfemas anatómicos, que designan atributos morales y actitudes sociales. Friedrich se cuestiona acerca del sentido original de los referidos morfemas. ¿Corresponden éstos en un sentido propio y primario al dominio anatómico humano o, por el contrario, y en una hipótesis contraria, sus referentes han sido siempre formas y dimensiones geométricas de orden abstracto, coincidiendo con las nociones configuracionales que la semántica cognitiva contemporánea denomina esquemas?13 Friedrich llama a la primera de estas hipótesis “teoría antropomorfista”, y a la segunda “teoría de los dominios referenciales coordinados”. Su solución adopta la vía del principio de complementariedad. De acuerdo con dicho enfoque epistemológico, explicaciones diferentes y contrastantes de un mismo fenómeno pueden ser igualmente aceptables, dependiendo de la perspectiva interaccional que se adopte con respecto a los hechos o procesos considerados. Friedrich acepta que los sufijos “espaciales” del tarasco hacen referencia originalmente a partes del cuerpo humano (espalda, pecho, etcétera), para luego proyectarse, partiendo del modelo antropomórfico, hacia los demás dominios referenciales. Esta primera afirmación se basa en el postulado de la pregnancia psicológica del esquema corporal humano en la constitución de los fenómenos y procesos conceptuales y semánticos. Diversos datos relativos a la adquisición del lenguaje y al lenguaje infantil parecen convalidar este punto de vista.14

Por otro lado, una explicación alternativa y complementaria —basada en información lingüística acerca de la actitud de los hablantes hacia los significados en cuestión— pone de manifiesto que el empleo de los sufijos corporales y espaciales está referido a un conjunto de significados formales abstractos, de tipo esquemático o geométrico, y no a los referentes corporales concretos. Ésta es la hipótesis de la teoría de los subconjuntos referenciales coordinados. La solución complementarista que propone Friedrich tiene el valor de destacar la ambivalencia presente en la cuestión cognitiva de la relación entre el cuerpo humano y sus proyecciones semánticas. Dentro del panorama teórico actual, esta compleja cuestión oscila entre las aproximaciones experiencialistas15 —que atribuyen al cuerpo humano y a los esquemas sensorio-motrices derivados del mismo un papel omnímodo en la generación del significado— por una parte, y por otra, las ideas de una semántica de las “formas”, las que, en coincidencia con la perspectiva de la fenomenología de la percepción postulada por Merleau-Ponty,16 caracterizan a la percepción y al cuerpo, junto a sus esquemas, como fenómenos originariamente “simbolizados”, es decir, “no naturales” y sujetos a la acción modeladora de las “formas simbólicas”.17

Acerca del significado léxico y los conceptos emocionales

El estudio del habla vinculada con significados de tipo “emocional” contribuye a un mejor conocimiento del complejo fenómeno de las emociones humanas. Hay en las emociones una dimensión social y comunicativa cuyo sentido es exógeno y también expresivo, es decir que transcurre en el plano de las “formas exteriores” de la cultura y de la lengua. Es por ello que desde Mauss en adelante, los antropólogos han afirmado la existencia de una “cultura emocional” como parte integrante de la visión del mundo y del comportamiento colectivo en los diferentes pueblos y sociedades. Los medios verbales de descripción y expresión de las emociones forman parte de dicha “cultura” y su investigación aporta información válida sobre cuestiones teóricas fundamentales de la lingüística antropológica, como es la relación entre lengua, pensamiento y cultura. De modo simultáneo, las emociones se desarrollan en un plano de realidad significativa interna, inherente al sujeto que las experimenta. La experiencia emocional interna de los otros, nuestros semejantes, se nos presenta directamente inaccesible, es decir, sólo podemos conectarnos con ella a través de indicios o percepciones indirectas. Captamos e interpretamos gestos, señales o síntomas externos de los estados internos de nuestro prójimo, a quien percibimos en tanto sujeto emocionado y podemos describir gramaticalmente con los rasgos de la segunda o tercera persona. En virtud de esta discrepancia, siempre posible, entre los estados internos y las expresiones manifiestas de las emociones, somos capaces —en tanto personas o actores de los diversos escenarios sociales en los que desarrollamos nuestras vidas— de fingir, imitar o actuar escenas emocionales con mayor o menor éxito según los innumerables contextos de ocurrencia.

Además de la expresión facial y de las manifestaciones corporales de los estados internos, la lengua y el habla son modos fundamentales en que la experiencia subjetiva se elabora para ser transformada en significados comunicables. Aun cuando quiera expresar su sentir más íntimo y singular, el hablante ha de responder a motivaciones formales poderosas, de un orden que excede al de su preferencia individual, como son los significados compartidos y por ello comunicables a los otros.

El interés por estudiar el habla emocional y las emociones a través del lenguaje es reciente. Surgió principalmente en el campo de intereses de la semántica, en particular del deseo de obtener descripciones más adecuadas de ciertos aspectos poco atendidos del significado lingüístico. También ha hecho sentir su influencia en este dominio la preocupación de disciplinas como la pragmática, la sociolingüística y el análisis del discurso, que procuran profundizar su conocimiento de los aspectos emotivos del habla humana, atendiendo a sus propiedades interaccionales, comunicativas y sociales. Las emociones se han considerado, tradicionalmente, como comportamientos y manifestaciones de índole expresiva y comunicativa, aunque de tipo no verbal. A menudo no se analizaban los aspectos lingüísticos de las mismas. En algunos casos se describía el léxico asociado a ellas, aunque de modo muy somero. A partir de la década de 1980 se publicaron un buen número de estudios dedicados a la descripción y expresión verbal de las emociones. Estos son, en su mayoría, de dos tipos: semántico-cognitivos (por lo general análisis semánticos del léxico emocional en una o varias lenguas), y pragmático- sociolingüísticos (acerca de la comunicación de las emociones en situaciones sociales).

Los estudios semánticos, muchas veces interculturales, acerca de los términos que designan emociones, se interesan por el significado de dichos términos y por las complejidades asociadas a su traducción. En algunos casos enfocan un conjunto mínimo de palabras o unidades clave y en otros presentan y analizan el repertorio léxico completo del campo en cuestión. Los trabajos que enfocan unos pocos —o incluso un solo término con significado emocional— suelen describir la pertenencia de estos términos a diferentes dominios cognitivos y su uso en diversos contextos sociales de comunicación, llegando en algunos casos a la conclusión de que el conjunto de significados de estos términos clave puede comprenderse solamente a través de una descripción etnográfica integral de la cultura involucrada.

Además de los estudios semánticos y cognitivos, existe actualmente interés, entre algunos sociolingüistas y etnógrafos de la comunicación, por las funciones y procesos pragmáticos del lenguaje de las emociones. Entre estos estudios se destacan algunos dedicados a la socialización de los niños y a la adquisición del lenguaje. Tales investigaciones ponen de relieve la importancia del lenguaje emocional en las interacciones verbales entre los niños y los adultos encargados de su crianza. Algunos de estos estudios plantean hipótesis de gran audacia teórica, como la que afirma que la producción y la comprensión de los sentimientos en el uso del lenguaje constituyen la base fundamental para la adquisición de la gramática y de los valores y creencias culturales.18

Como puede apreciarse, incluso desde un punto de vista intuitivo la experiencia emocional afecta el proceso de la comunicación verbal en sus diversos aspectos y niveles: entonación, otros rasgos suprasegmentales y prosódicos, los niveles fonético, morfosintáctico, semántico, pragmático, discursivo, estilístico, la adquisición del lenguaje, etcétera. Entre todos estos planos, quienes adoptan una perspectiva etnolingüística suelen optar por el análisis del vocabulario, considerándolo el punto de más fácil acceso al tema del lenguaje emocional. En principio, puede suponerse que todas las lenguas poseen palabras para nombrar aquello que en español llamamos emociones humanas. Diremos que en cualquier lengua el análisis puede identificar un dominio léxico propiamente emocional, de dimensiones y características variables, si se comparan lenguas diferentes cuyo estudio semántico ofrece datos importantes para el conocimiento de la etnopsicología, esto es, el discurso cultural acerca del individuo humano, sus cualidades psíquicas y anímicas, etcétera. Algunos estudios recientes en el campo de la semántica intercultural y en la llamada etnopragmática se ocupan del léxico emocional en lenguas de diferentes partes del mundo.19 De todos modos, cabe señalar que si bien el estudio de las emociones a través de la semántica léxica es una etapa necesaria, esto no excluye que posteriormente la investigación pueda enfocarse con igual profundidad en las estructuras gramaticales y en otros niveles de la comunicación lingüística, por ejemplo la prosodia, o el fonetismo simbólico vinculado con las emociones.

La semántica intercultural aporta un elemento de gran interés al estudio de las emociones20 al enfatizar la “opacidad” cultural del lenguaje de descripción, señalando el error en que suelen incurrir algunos psicólogos y neurobiólogos universalistas cuando pretenden estudiar las emociones sin preocuparse en analizar el lenguaje relacionado con las mismas.

El léxico emocional del maya yucateco colonial

He investigado el léxico de las emociones en el yucateco colonial partiendo de una cuestión teórica general, que resumiré del modo siguiente: ¿cómo está construido el significado de los términos y expresiones emocionales en esta lengua? Presentaré a continuación algunas respuestas que he procurado dar a esta cuestión.

Para llevar a cabo mi estudio he delimitado un corpus en torno a cinco categorías de conceptos emocionales: ira, miedo, tristeza, alegría y amor. El corpus se tomó, principalmente, del Calepino de Motul, vocabulario maya-español del siglo XVI.21 Dicha obra ofrece un conjunto muy amplio de expresiones emocionales y psicológicas. Se observa, como característica sobresaliente, el hecho de que casi todas las expresiones están formadas en composición con lexemas que designan partes del cuerpo o partes de la persona. El objetivo de la investigación es dar respuesta a un pequeño número de preguntas y problemas en dos planos complementarios: por una parte me interesa profundizar el conocimiento existente acerca de los procesos lingüísticos y semánticos asociados con la descripción y expresión de las emociones; por la otra, procuro mejorar el conocimiento de los procesos semánticos en lenguas amerindias, en especial el maya yucateco. He partido de algunas preguntas simples acerca del corpus léxico en cuestión:

a) ¿Cómo se reparte el espacio semántico entre los términos emocionales relacionados con: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y el amor?

b) ¿Cuáles son los términos relacionados con cada noción o concepto emocional?

c) ¿Qué procesos semánticos se ponen en juego al expresar emociones?

d) ¿En qué forma se proyectan las partes del cuerpo a la representación de emociones?

e) ¿Cuántas y cuáles son las partes del cuerpo que permiten proyectar emociones?

f) ¿A qué categorías gramaticales corresponden estos términos y expresiones?

g) ¿En qué construcciones gramaticales ocurren dichos términos y expresiones?

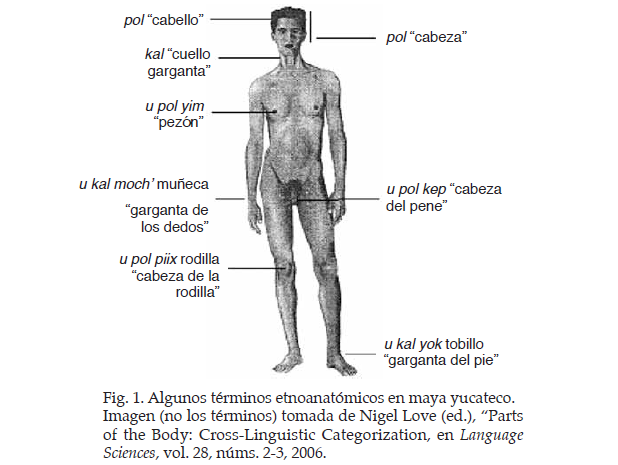

El vocabulario maya colonial de las emociones se caracteriza por el empleo de lexemas corporales y otros análogos, que llamamos partes de la persona por tratarse de aspectos anímicos o intangibles del ser humano. Se observa que las emociones y los más diversos estados y cualidades anímicas se nombran empleando expresiones compuestas con este tipo de términos, como si los estados emocionales estuvieran situados en una determinada parte del cuerpo o como si fueran alteraciones o actividades de tipo físico —como calentarse, enfriarse o morder— que pudieran afectar a los componentes anímicos de las personas. Veamos algunos ejemplos presentados en forma simplificada:

El repertorio incluye varios cientos de expresiones formadas a partir de dos raíces, una de las cuales designa una parte del cuerpo o atributo “anímico” del ser humano o persona. Estas expresiones están asociadas con imágenes o figuras y son parte del llamado lenguaje figurativo. Puede decirse que dichas figuras presentan el aspecto de metáforas y metonimias que remiten a la emoción como afectación de una parte del cuerpo o del alma. Otro detalle significativo es la enorme cantidad de expresiones relacionadas con la ira en el yucateco colonial.

La intervención de las partes del cuerpo y de la persona es muy relevante en este repertorio. Si bien el empleo de referencias corporales es una característica del habla emocional en todas o casi todas las lenguas, la selección de ciertas partes y aspectos, en lugar de otros, es algo propio de cada lengua; por ejemplo, la referencia al hígado en algunas lenguas de Asia, América y Oceanía. En ciertas lenguas, este órgano constituye el locus de gran parte de los estados emocionales y demás atributos anímicos del individuo.22 En contraste con lo anterior, el vocabulario maya colonial ofrece muy escasas referencias al hígado, y su productividad en la descripción de emociones y estados anímicos es prácticamente nula. El maya colonial muestra un claro predominio de los compuestos formados con el lexema ool cuyo significado aproximado es “ánimo y voluntad”. El Calepino ofrece para este término la glosa “el corazón formal, no el material”. El mismo se conmuta en muchos casos con puczikal, el “corazón material”. Estos dos términos para “corazón” involucran, entre otras nociones, la de “interioridad y centralidad”. Otra de las acepciones de ool refiere al “meollo tierno” que está contenido en el tronco de los árboles y en el tallo de las plantas. La enorme productividad de este término en el conjunto del léxico maya colonial me lleva a suponer que se trata de un “término clave” de la cultura en cuestión.23

Construcciones gramaticales alternativas en la descripción de emociones

Algunos autores interesados en los aspectos culturales y lingüísticos de las emociones han hablado de la construcción social y de la construcción lingüística de las mismas.24 A través del estudio del discurso narrativo referido a estados emocionales es posible reconocer el papel estructurante que poseen diferentes estructuras gramaticales en el proceso de construcción lingüística de las emociones. Empleando técnicas proyectivas basadas en la narración por medio de imágenes, Bamberg25 estudió el discurso referido a experiencias emocionales en niños estadounidenses de 4 a 10 años. La investigación ofrece resultados acerca del modo en que los niños elaboran o “construyen” por medios discursivos, la rememoración y representación de los estados emocionales experimentados por ellos mismos, o supuestos en otras personas. El discurso de estos niños presenta construcciones gramaticales diferenciadas cuando está referido, respectivamente, a la ira (anger) o a la tristeza (sadness). Puede decirse que existe un contraste entre una gramática de estar enojado y una gramática de estar triste. Vale la pena observar que en las anteriores expresiones el término gramática no está empleado en un sentido metafórico, como cuando se afirma que las emociones están organizadas conceptualmente siguiendo pautas de selección y encadenamiento, por lo que dichas secuencias de acción y sentido guardarían una semejanza formal con las reglas sintácticas de una lengua natural. Por el contrario, puede decirse que en este caso el empleo de dicho término es más bien literal, ya que está referido a las diferentes construcciones gramaticales que los hablantes del inglés americano utilizan para describir y narrar experiencias y estados emocionales. La transitividad, que es un aspecto relevante del análisis gramatical, revela estar asociada de modo muy estrecho con la predicación emocional. Bamberg muestra que de modo general, la gramática de estar enojado presenta estructuras altamente transitivas, en tanto la gramática de estar triste ofrece construcciones de baja transitividad: “American English-speaking children seem to construct ‘being angry’ and ‘being sad’ by use of different linguistic terms, employing constructions that revolve around the issue of transitivity. Being angry is constructed by use of high transitivity constructs, and being sad by use of low transitivity constructs”.26 La investigación de Bamberg nos permite suponer que, al menos con referencia al inglés, el discurso de contenido emocional está organizado en buena medida, por referencia a la estructura de la oración transitiva. Dicho discurso al parecer no puede prescindir de una marcación precisa de “quién le hace qué cosa a quién”, componiendo una situación o escena en la que se reflejan mutuamente el plano de las funciones sintácticas (en el contexto oracional) y el de las funciones semánticas (en el plano de la acción interpersonal). Una vez más, el discurso emocional nos remite a un punto central de la teoría lingüística —cuál es la estructura de la oración— así como al problema medular de la interfaz entre sintaxis y semántica. Considero que los aspectos sintácticos de la descripción lingüística de las emociones son insoslayables, si se quiere comprender el problema del que se ocupa el presente artículo. El propósito general del mismo es contribuir a esbozar un procedimiento de análisis semántico del lenguaje emocional enfocado a las lenguas indígenas.27 Es el caso que las pautas sintácticas de las lenguas amerindias difieren, por regla general y en muchos aspectos, de aquellas propias de lenguas indoeuropeas, como el español o el inglés. Por ello es importante tomar en cuenta las diferencias estructurales entre lenguas, como un factor relevante en la comparación intercultural del habla emocional.

El análisis que propondré para las expresiones y construcciones con significado emotivo en el yucateco colonial tiene como punto de partida una de las hipótesis universalistas postuladas por Anna Wierzbicka.28 De acuerdo con esta autora: “[…] en todas las lenguas hay construcciones gramaticales alternativas para describir e interpretar los sentimientos”. Dicha hipótesis universal de la predicación emocional supone que todas las lenguas establecen distinciones gramaticales en el dominio conceptual de las emociones. Las formas alternativas de la expresión verbal reflejarían, de acuerdo con esto, los diferentes puntos de vista que los hablantes de una lengua son capaces de adoptar con referencia a las emociones, constituyendo un repertorio de actitudes y perspectivas intersubjetivas con respecto a las mismas. De modo que la expresión y descripción verbal de las emociones no se limita al nivel del vocabulario, sino que involucra, reitero, una dimensión gramatical. El análisis realizado se basa en ciertas nociones de sintaxis-semántica.29 Las construcciones gramaticales con significado emocional se caracterizan por incluir predicados verbales y no verbales que requieren de modo obligatorio un argumento que es semánticamente un experimentante: se trata de construcciones experienciales. De acuerdo con esto, puede decirse que sin un sujeto emocionado, no existe la emoción. Por otra parte, algunas construcciones emotivas incluyen, junto con el rol semántico del experimentante, otro participante, cuyo rol es el de un estímulo emocional. Este rol designa lo que en el plano conceptual es el causante o recipiendario del contenido emocional que se predica. La estructura argumental de estas construcciones puede describirse del siguiente modo:

Predicado emocional experimentante (estímulo)

Como puede apreciarse, el argumento “estímulo” es facultativo. Por razones de brevedad, en el presente escrito me ocuparé únicamente de describir brevemente un tipo de construcciones que involucran un predicado emocional y un experimentante, dejando de lado las construcciones donde participan argumentos con el rol semántico de estímulo.

En cuanto a las clases gramaticales, el modo predominante de describir las emociones en muchas lenguas, entre ellas probablemente el español y el maya colonial, es el uso de adjetivos y participios. Adjetivos y participios permiten representar las emociones del sujeto experimentante como propiedades y estados. También se emplean, en muchos casos, formas verbales compuestas con significado emocional.

Se ha dicho que las emociones y las pasiones involucran un componente modal.30 De acuerdo con Wierzbicka31 las construcciones gramaticales alternativas que expresan significados emocionales varían, especialmente, en lo que atañe a la relación entre estados emocionales, por una parte, y modulaciones de la voluntad humana por la otra; de manera que las emociones están relacionadas con el concepto modal de “querer”. En ciertas construcciones, el experimentante parece estar concebido en un rol relativamente activo y cuenta, además, con un gradiente de control sobre la escena descripta, donde intervienen formas verbales. En tales casos está representado como una persona que comanda, de modo más o menos voluntario y consciente, el despliegue de sus sentimientos. En otras construcciones, el experimentante es un participante al que le sucede algo independientemente de su voluntad, intención o control, e incluso a contrapelo de su voluntad. Para precisar más el tema, diré que en algunos ejemplos de construcciones en maya colonial puede apreciarse que la emoción se describe como si afectase indirectamente al experimentante, a través de la mediación de una parte de su cuerpo, marcada morfológicamente como parte poseída.

Otra característica de la expresión lingüística de las emociones o pasiones es la importancia de los rasgos temporales y aspectuales del significado. Así por ejemplo, de acuerdo con P. Fabbri:

Relacionado con la temporalidad, el componente aspectual concierne al proceso con el que se desarrolla la pasión, vista por un observador exterior. El aspecto es una categoría de procedencia lingüística que plantea cuestiones cruciales, como la duración, la incoación y la terminación. Además, sabemos que son cuestiones de gran importancia para la pasionalidad: ¿cuánto dura una pasión? ¿Está al final o al principio de un proceso? Por ejemplo, es posible tener miedo toda la vida, pero parece más difícil estar aterrorizados toda la vida. En otras palabras, si hay una diferencia semántica entre miedo y terror, depende de los aspectos implicados en estas dos pasiones.32

Construcciones emocionales alternativas en maya colonial

Examiné un repertorio de más de 200 oraciones con significado emocional en maya colonial. Se trata de construcciones gramaticales alternativas, de acuerdo con la hipótesis de Wierzbicka. En mi opinión, pueden distinguirse aquí dos tipos de estructuras, a saber:

a) Estructuras frásticas/oracionales.

b) Formas compuestas lexicalizadas.

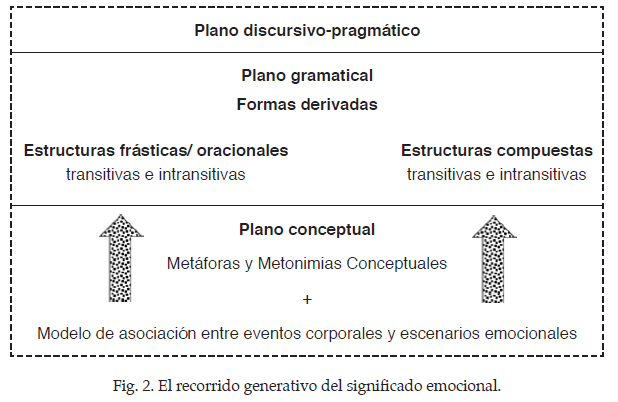

En la figura 2 se describe lo que puede llamarse el trayecto generativo de la manifestación del sentido emocional por medio de la lengua, que tiene su punto culminante en la expresión discursiva y en las condiciones pragmáticas de la comunicación.

He partido del supuesto de que en el dominio emotivo, existe un plano conceptual subyacente, mismo que está configurado de acuerdo con modelos conceptuales que relacionan eventos y procesos corporales con procesos mentales. De acuerdo con esto, habría un modelo conceptual universal que asocia eventos e imágenes corporales con determinados tipos de pensamientos, sentimientos, deseos, etcétera.

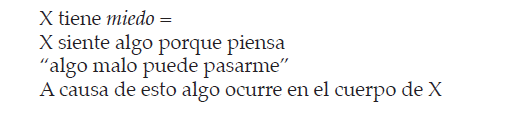

Formulado en términos del metalenguaje semántico natural propuesto por Wierzbicka, el modelo conceptual podría caracterizarse de acuerdo con una paráfrasis del siguiente tipo, que pone en relación nociones como “sentir, pensar y cuerpo”:

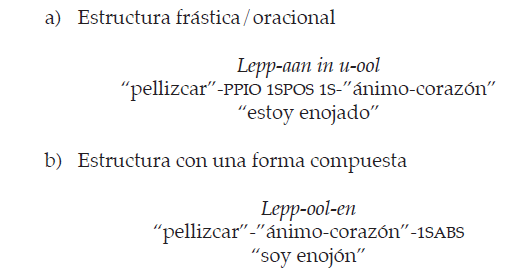

Junto al anterior esquema conceptual genérico, hay figuras específicas que presentan el aspecto “imaginístico” de la descripción emocional, las metáforas y metonimias conceptuales: el enojo es un corazón pellizcado, el miedo es sudor frío y es un rostro pálido, la ira es caliente y roja y afecta al rostro, etcétera. Las partes del cuerpo escogidas para ser “patemizadas”33 varían de una lengua a la otra. Este proceso de manifestación del sentido emotivo, que pretendo describir, involucra además un plano o nivel gramatical. Las metáforas y metonimias conceptuales y cualquier otra figura o imagen mental se manifiestan normalmente en el discurso, de acuerdo con formas y estructuras gramaticales. Como hemos visto, el maya colonial emplea dos tipos de estructuras (compuestas y frásticas) y dos regímenes sintácticos, pues existen construcciones transitivas e intransitivas. Enseguida presentaré un par de ejemplos de construcciones intransitivas, donde no se hace presente el estímulo de la emoción y donde el único participante asume el rol semántico de experimentante:

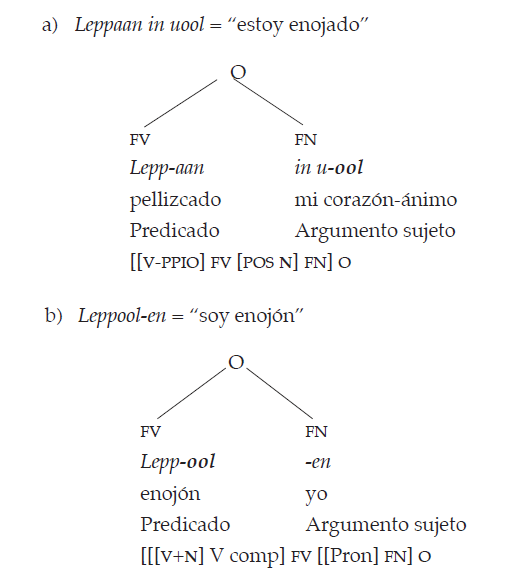

Propongo el siguiente análisis de los constituyentes de estas oraciones.

Vale la pena observar que el elemento ool (corazón-ánimo), que aparece en ambas, es un término del tipo “corporal” o “parte de la persona”:

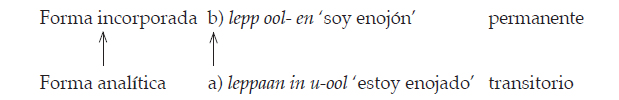

Puede observarse que el ejemplo a) representa la paráfrasis analítica, en tanto que b) es la paráfrasis incorporada.

En a) el constituyente [N] “ánimo-corazón” forma parte de una frase nominal, que es el argumento sujeto de la oración. En cambio, en b), [N] forma parte de un predicado que es formalmente un verbo (o adjetivo) compuesto, del tipo que llamamos incorporado, es decir, se forma en este caso mediante la incorporación del núcleo nominal del sujeto. Dicho de otro modo, en a) [N] es el complemento nominal de la frase verbal. Su rol semántico es aquí el de un paciente. Por su parte, en b) el constituyente [N] se manifiesta incorporado al verbo, en una forma compuesta independiente cuyo significado es convencionalmente emocional; esto a diferencia de a), donde parece funcionar un mecanismo metafórico que afecta a toda la construcción. En el primer ejemplo, ool es una “parte de la persona”. En el segundo, puede decirse que ha dejado de serlo, pasando a formar parte del verbo o predicado. En b) leppool está formado a partir de un tema verbal lepp “pellizcar-descortezar con las uñas” más el nominal ool “ánimo-corazón”. El núcleo es el primer elemento, a la izquierda. Atendiendo al principio de que el núcleo hereda sus rasgos categoriales al compuesto resultante, puede decirse que el compuesto corresponde a la clase de los verbos de estado. Se trata, aparentemente, de un compuesto de tipo verbal (o adjetivo deverbal) formado por incorporación del núcleo nominal del sujeto.

Las partes del cuerpo y la incorporación nominal

He sugerido antes que los predicados compuestos, como el del ejemplo lepp ool (enojón), que forman la parte sustancial del corpus maya colonial analizado, representan fenómenos de incorporación nominal. Ya en los primeros estudios referidos a la incorporación nominal se señala que las lenguas que presentan este tipo de estructura incluyen frecuentemente sustantivos que designan partes del cuerpo. Sin embargo, algunos investigadores han renunciado al análisis de la incorporación de términos corporales por considerar que se trata de un fenómeno oscuro y difícil de explicar. Así por ejemplo Baker34 excluye de su consideración el tratamiento de la incorporación de términos para partes del cuerpo. Su argumento pretende ser práctico: la incorporación de partes del cuerpo es un hecho muy común, pero su rol en la oración como un todo es poco claro y problemático.

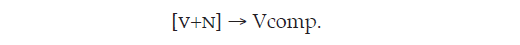

De acuerdo con Levy,35 la semántica de los términos corporales es muy diferente de la de los sustantivos de otros dominios. Podemos suponer, dice la autora, que el comportamiento sintáctico de los sustantivos corporales, en ciertas construcciones y en ciertas lenguas, es un reflejo de esta particularidad semántica.36 Por su parte, Gutiérrez Bravo37 ha investigado en profundidad las formas verbales incorporadas en maya yucateco. La incorporación nominal es un proceso en el cual un nominal se combina con un verbo para formar un verbo compuesto:

Las formas compuestas que integran el corpus de expresiones mayas coloniales que hemos analizado parecen resultar de este tipo de proceso. Existen dos posturas enfrentadas en cuanto a la explicación del fenómeno. Los modelos sintácticos de incorporación suponen que, en un nivel de estructura profunda, el nominal incorporado es el complemento nominal del verbo, el que, a nivel superficial, se presenta como verbo incorporado. De acuerdo con esto, una construcción que muestra incorporación tiene la misma estructura profunda que su paráfrasis transitiva o inacusativa.

Como se indicó antes, en el ejemplo a) representa la paráfrasis analítica inacusativa; en tanto que b) es la paráfrasis incorporada. Para ambas formas habría así una misma estructura profunda, vinculando el Predicado y su complemento nominal, que es un sujeto semánticamente paciente.

Hay también modelos léxicos, los cuales, en contraposición con los anteriores, postulan que el fenómeno de la incorporación nominal responde a un proceso puramente léxico, consistente en la concatenación de un nominal con un verbo, lo cual da como resultado un verbo compuesto. El proceso sería una regla de formación de palabra. En estos modelos, la incorporación nominal es independiente de cualquier proceso sintáctico.

br>

De acuerdo con Mithun,38 la incorporación nominal es un proceso de formación de palabra, que da como resultado raíces verbales derivadas. Según esta autora, se trataría del proceso morfológico más cercano a lo sintáctico.39 Si se entiende como un proceso léxico, pueden distinguirse dos tipos de incorporación nominal:

a) Incorporación por composición.

b) Incorporación clasificatoria.

En la incorporación por composición, el nominal incorporado satisface uno de los argumentos de la estructura argumental del verbo con el que se encuentra asociado. En este tipo de incorporación, el verbo compuesto resultante es intransitivo, ya que el argumento objeto es satisfecho por el nominal incorporado. Por el contrario, en la incorporación clasificatoria, el nominal incorporado carece de relación temática con la estructura argumental del verbo con el que está concatenado, de modo que dicha estructura argumental permanece inalterada después del proceso de incorporación y en consecuencia, la forma incorporada puede ser transitiva.

De modo especial, Gutiérrez Bravo40 ha identificado formas verbales incorporadas transitivas en maya yucateco que, si bien están formadas por incorporación léxica del tipo a), es decir por composición, son sin embargo transitivas, pudiendo por lo tanto recibir marcas de transitividad y argumentos objeto. Dichas formas, según sostiene este autor, no violan el Criterio Temático, debido a que las raíces verbales a partir de las cuales están compuestas, presentan una estructura argumental trivalente (x, y, z), de modo que la estructura argumental del verbo no se satura por la incorporación de un nominal.41 Al parecer, las formas incorporadas transitivas del inventario de expresiones emocionales aquí analizado representan un caso distinto. La incorporación de “partes del cuerpo” en maya yucateco presenta algunos aspectos problemáticos. Esto se debe al hecho de que las partes incorporadas no siguen un solo patrón regular en lo referido a sus funciones y relaciones temáticas.42 La dificultad para identificar tales relaciones se acentúa cuando las formas incorporadas carecen de paráfrasis analíticas o formas no incorporadas.

Como he sugerido antes, propondré que las formas incorporadas que aparecen en nuestro repertorio colonial corresponden a un tipo de proceso diferente a los antes mencionados. Tal como lo muestran nuestros ejemplos a) y b), la forma incorporada intransitiva puede desplegarse de modo bastante aproximado en la forma analítica, sin tomar en cuenta la aparición de la marca pronominal de posesión. De manera que es posible la excorporación de la “parte”, coincidiendo con la estructura profunda de la oración postulada. El cambio de significado observable entre a) y b) sólo afectaría al rasgo aspectual de la oración, esto es, en nuestros ejemplos:

De acuerdo con los datos disponibles —y en coincidencia con las propiedades del corpus analizado— puede suponerse que el proceso aquí descrito es general y sistemático. Partiendo de formas analíticas del tipo a), se ha seguido en algunos casos un proceso de lexicalización dando lugar a la formación de estructuras incorporadas del tipo b).

Recordaré aquí la idea de Mithun acerca de la naturaleza de la incorporación nominal como proceso de formación de palabra y sobre todo, como “el proceso morfológico más cercano a lo sintáctico”. Siguiendo el criterio de que una construcción que muestra incorporación —que tiene la misma estructura profunda que su paráfrasis inacusativa o transitiva (en nuestro ejemplo se trata de la primera)— el proceso debe considerarse de tipo sintáctico. En coincidencia con dicho proceso sintáctico, el nominal incorporado es el complemento nominal (sujeto) del verbo en la estructura profunda. A nivel superficial, dicho verbo se presenta, según las variantes, como verbo incorporado o no incorporado.

La “parte” que se incorpora al predicado es el núcleo de la frase nominal que representa al argumento sujeto; también es la “parte del cuerpo” que representa al experimentante en la construcción intransitiva.

El proceso (léxico/sintáctico) de incorporación no arranca de la oración transitiva, sino de la intransitiva. Por tal motivo no puede describirse como incorporación del objeto. Al parecer, se puede determinar con cierta claridad su función y su relación temática si se toma en cuenta que los sujetos inacusativos son semánticamente pacientes, locativos o beneficiarios, etcétera. Son éstos, seguramente, los roles que pueden atribuirse también a las partes incorporadas, que en todos los casos constituyen “partes” de la persona del experimentante emocionado.

Junto a la incorporación del nominal para “parte”, se observa el fenómeno de ascensión del poseedor. 43 Asimismo, correspondería hacer aquí una reflexión con respecto a la función y relación temática de la “parte” incorporada. Esto plantea un dilema: al parecer, la incorporación “partes” debe interpretarse en nuestros ejemplos como un proceso sintáctico, de manera que el nominal incorporado es “parte” del sujeto de la forma analítica (equivalente a la estructura p) y es asimismo el Complemento nominal del verbo en la oración intransitiva.44 Cuando este nominal se incorpora al verbo, parece haber un cambio semántico en dicho nominal y también en la relación funcional entre verbo y nominal. Desde el punto de vista funcional, la “parte” parece desplazarse del Complemento al Modificador. Es ésta la situación expresada en muchas lenguas por medio de los adverbios y adjuntos, por ejemplo, aquellos con significado locativo, que son todos modificadores del verbo.45 De manera que estas “partes” podrían expresar, mediante sus rasgos locativos e instrumentales, los atributos que delimitan diversas subcategorías nominales. En tal caso estaríamos frente a clases encubiertas de nominales derivadas de la clasificación por verbos. Si esto es así, tendríamos un fenómeno del tipo que antes denominamos incorporación clasificatoria, donde el nominal incorporado cumple función de complemento o especificador clasificatorio. Pero en tal caso estaríamos ante una contradicción, pues la incorporación clasificatoria no es, según la teoría, un fenómeno sintáctico, sino léxico. No podré proseguir aquí un análisis más fino de la incorporación nominal. Es probable que una vía de explicación de este problema pueda estar en un tratamiento que oponga de modo menos diacrítico el nivel de análisis sintáctico versus el léxico-semántico, por ejemplo a través de una teoría de la interfaz basada en los rasgos semántico-aspectuales de los atributos y su rol en la estructura argumental de los predicados.

Conclusión

Como se ha visto, el “corporal” ool (corazón-ánimo) funciona alternativamente en la descripción del sujeto oracional y en la formación del predicado. En el primer caso se hace referencia a un estado emocional transitorio; en el segundo se alude a una condición o característica permanente de la persona en cuestión. La lengua ha sido capaz de elaborar una misma metáfora conceptual, consistente en el tema del “corazón pellizcado-descortezado” para describir el “enojo” en dos aspectos diferentes. A través de la incorporación nominal se introduce una distinción aspectual entre un estado transitorio y una característica duradera, distinción totalmente ausente en la sola figura o “metáfora conceptual”, que parece coincidir con la “estructura profunda” del enunciado. De manera que tenemos aquí dos diferentes construcciones gramaticales para expresar sentimientos del mismo tipo y para elaborar una misma metáfora conceptual, aquella que propone la imagen de que el enojo es “un corazón pellizcado”.

A partir de las diferencias estructurales en la expresión, las construcciones alternativas aquí ejemplificadas representan el modo más elemental de referirse a una emoción, que consiste en decir, por medio de una oración intransitiva, que “alguien siente algo en una parte de su cuerpo o en su alma”, de modo circunstancial o duradero.

Bibliografía

Andersen, Elaine, “Lexical Universals of Body-Part Terminology”, en Joseph Greenberg (ed.), Universals of Human Language, Stanford, Stanford University Press, 1978, vol. 3, pp. 335-368.

Arzápalo, Ramón, Calepino de Motul. Diccionario Maya-Español, México, UNAM, 1995.

Baker, Mark, Incorporation: a Theory of Grammatical Function Changing, Chicago, University of Chicago Press, 1988.

Bamberg, Michael, “Language, Concepts and Emotions: The Role of Language in the Construction of Emotions”, en Language Sciences, vol. 19, núm. 4, 1997, pp. 309-340.

Bourdin, Gabriel, “Gramática y cultura. Las emociones y la noción de persona”, en Anales de Antropología, vol. 39, núm. 1, México, 2005, pp. 179-205.

____________, El cuerpo humano entre los mayas. Una aproximación lingüística,

Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán (Científica), 2007.

____________, “El léxico de las emociones en el maya yucateco”, tesis doctoral, México, FFYL-IIA-UNAM, 2008.

____________, “El cuerpo humano en el léxico del maya peninsular”, en Revista Ketzalcalli (en prensa).

Brown, Penelope, “Spatial Conceptualization in Tzeltal”, en Working Paper, núm. 6, Nijmegen, Cognitive Anthropology Research Group-Max Planck Institute, 1991.

Brugman, Claudia, “The Use of Body-Part Terms as Locatives in Chalcatongo Mixtec”, en Survey of California and Other Indian Languages, núm. 4, 1983, pp. 235-90.

Cadiot, Pierre e Yves Visetti, Pour une théorie des formes sémantiques. Motifs, profils, themes, París, Presses Universitaires de France, 2001.

Enfield, N.J., “Lao Body Part Terms”, en Language Sciences, vol. 28, núms. 2-3, marzo-mayo, 2006.

Enfield, Nick y Anna Wierzbicka (eds), The Body in Description of Emotion: Cross-Linguistic Studies. Pragmatics and Cognition, Special Issue, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 2002.

Fabbri, Paolo, El giro semiótico, Barcelona, Gedisa, 2000.

Friedrich, Paul, “Metaphor Like Relations Between Referential Subsets”, en Lingua, núm. 24, Amsterdam, 1970, pp. 1-10.

Goddard, Cliff (ed.), Ethnopragmatics. Understanding Discourse in Cultural Context, Berlín/Nueva York, Mouton de Gruyter, 2006.

Greimas, Algirdas y Jacques Fontanille, Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los estados de ánimo, México/Madrid, Siglo XXI/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1994.

Gutiérrez Bravo, Rodrigo, “Formas verbales incorporadas transitivas en maya yucateco”, en Paulette Levy (ed.), Del cora al maya yucateco.

Estudios lingüísticos sobre algunas lenguas indígenas mexicanas, México, UNAM, 2002, pp. 131-178.

Harkins, Jean y Anna Wierzbicka (eds.), Emotions in Crosslinguistic Perspective, Berlín/Nueva York, Mouton de Gruyter, 2001.

Harré, Rom, “An Outline of The Social Constructionist Viewpoint”, en Rom Harré (ed.), The Social Construction of Emotions, Oxford, Basil Blackwell, 1986.

Heelas, Paul, “Emotion Talk Across Cultures”, en Rom Harré y W. Gerrod Parrott (eds.), The Emotions. Social, Cultural, and Biological Dimensions, Londres/Thousand Oaks/Nueva Delhi, sage Publications, 1996, pp. 171-199.

Lakoff, George y Mark Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, Nueva York, Basic Books, 1999.

Langacker, Ronald, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites, Stanford, Stanford University Press, 1987.

Levy, Paulette, “From ‘Part’ to ‘Shape’: Incorporation in Totonac and the Issue of Classification by Verbs”, en International Journal of American Linguistics, núm. 65, 1999, pp. 127-165.

López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, 1a. reimpresión, México, UNAM, 1996.

Love, Nigel (ed.), “Parts of the Body: Cross-Linguistic Categorization”, en Language Sciences, vol. 28, núms. 2-3, Oxford, Elsevier, 2006.

Lutz, Catherine y Geoffrey White, “The Anthropology of Emotions”, en Annual Review of Anthropology, núm. 15, 1986, pp. 405-436.

MacLaury, Robert, “Zapotec Body-Part Locatives: Prototypes and Metaphoric Extensions”, en International Journal of American Linguistics, vol. 55, núm. 2, 1989, pp. 119-154.

McClure, Erica, “Ethno-Anatomy: The Structure of the Domain”, en Anthropological Linguistics, núm. 17, 1975, pp. 78-88.

Martín Morillas, José y Juan Pérez Rull, Semántica cognitiva intercultural, Granada, Granada Lingüística / Método, 1998.

Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península, 2000.

Mithun, Marianne, “The Evolution of Noun Incorporation”, en Language, vol. 60, núm. 4, 1984, pp. 847-893.

Valin, Robert van, An Introduction to Syntax, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Velázquez-Castillo, Maura, “The Grammar of Inalienability: Possession and Noun Incorporation in Paraguayan Guaraní”, tesis doctoral, San Diego, University of California, 1993.

Wierzbicka, Anna, Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese, Nueva York, Oxford University Press, 1997.

____________, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Wilkins, David, “From Part to Person: Natural Tendencies of Semantic Change and The Search for Cognates”, en Working Paper, núm. 23, Nijmegen, Cognitive Anthropology Research Group, Max Planck

Institute, 1993.

Sobre el autor

Gabriel Luis Bourdin

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.

Citas

- Nick Enfield y Anna Wierzbicka (eds.), The Body in Description of Emotion: Cross-Linguistic Studies. Pragmatics and Cognition, Special Issue, 2002. [↩]

- Erica McClure, “Ethno-Anatomy: The Structure of The Domain”, en Anthropological Linguistics, núm. 17, 1975, pp. 78-99; Nigel Love (ed.), “Part of the Body: Cross-Linguistic Categorization”, en Language Sciences, vol. 28, núms. 2-3, 2006. [↩]

- Paul Friedrich “Metaphor Like Relations between Referential Subsest”, en Lingua, núm. 24, 1970, pp. 1-10. [↩]

- Idem. [↩]

- Claudia Brugman, “The Use of Body-Part Terms as Locatives in Chalcantongo Mixtec”, en Survey of California and Other Indian Languages, núm. 4, 1983, pp. 235-290. [↩]

- Robert MacLaury, “Zapotec Body-Parts Locatives: Prototypes and Metaphoric Extensions”, en International Journal of American Linguistics, vol. 55, núm. 2, 1989, pp. 119-154. [↩]

- Penelope Brown, “Spatial Conceptualization in Tzeltal”, en Working Paper, núm. 6, 1991. [↩]

- Paulette Levy, “From ‘Part’ to ‘Shape’: Incorporation in Totonac and the Issue of Clasification by Verbs”, en International Journal of American Linguistics, núm. 65, 1999, pp. 127-165. [↩]

- Gabriel Bourdin, El cuerpo humano entre los mayas. Una aproximación lingüística, 2007. [↩]

- David Wilkins, “From Part to Person: Natural Tendencies of Semantic Change ant the Search for Cognates”, en Working Paper, 23, 1993. [↩]

- Gabriel Bourdin, “El cuerpo humano en el léxico del maya peninsular”, en Revista Ketzalcalli (en prensa). [↩]

- Paul Friedrich, op. cit. [↩]

- Ronald Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites, 1987. [↩]

- Elaine Andersen, “Lexical Universals of Body-Part Terminology”, en Joseph Greenberg (ed.), Universals of Human Language, 1978, vol. 3, pp. 335-368. [↩]

- George Lakoff y Mark Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, 1999. [↩]

- Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 2000. [↩]

- Pierre Cadiot e Yves Visetti, Pour une théorie de formes sémantiques. Motifs, profils, thèmes, 2001. [↩]

- Catherine Lutz y Geoffrey White, “The Anthropology of Emotions”, en Annual Review of Anthropology, núm. 15, 1986, pp. 405-436. [↩]

- Anna Wierzbicka, Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals, 1999; Jean Harkins y Anna Wierzbicka (eds.), Emotions in Crosslinguistic Perspective, 2001; Nick Enfield y Anna Wierzbicka (eds.), op. cit., 2002; Cliff Goddard (ed.), Ethnopragmatics. Understanding Discourse in Cultural Context, 2006. [↩]

- José Martín Morillas y Juan Pérez Rull, Semántica congnitiva intercultural, 1998; Anna Wierzbicka, op. cit., 1999. [↩]

- Ramón Arzápalo, Calepino de Motul. Diccionario Maya-Español, 1995. [↩]

- Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, 1996; Nick Enfield y Anna Wierzbicka, op. cit., 2002. [↩]

- Anna Wierzbicka, Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese, 1997. [↩]

- Rom Harré, “An Outline of de Social Constructionist Viewpoint”, en Rom Harré (ed.), The Social Constructions of Emotions, 1986; Paul Heelas, “Emotion Talk Across Cultures”, en Rom Harré y W. Gerrod Parrott (eds.), The Emotions. Social, Cultural, and Biological Dimensions, 1996, pp. 171-194; Michael Bamberg, “Language, Concepts, and Emotions: The Role of Language in the Construction of Emotions”, en Language Sciences, vol. 19, núm. 4, 1997, pp. 309-340. [↩]

- Michael Bamberg, op. cit. [↩]

- Ibidem, p. 326. [↩]

- Gabriel Bourdin, “Gramática y cultura. Las emociones y la noción de persona”, en Anales de Antropología, vol. 39, núm. 1, 2005, pp. 179-205; del mismo autor “El léxico de las emociones en el maya yucateco”, 2008. [↩]

- Anna Wierzbicka, op. cit., 1999. [↩]

- Robert van Valin, An Introduction to Syntax, 2001. [↩]

- Paolo Fabbri, El giro semiótico, 2000, p. 64. [↩]

- Anna Wierzbicka, op. cit., 1999, p. 302. [↩]

- Paolo Fabbri, op. cit., p. 66. [↩]

- Algirdas Greimas y Jacques Fontanille, Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los estados de ánimo, 1994. [↩]

- Mark Baker, Incorporation: A Theory of Grammatical Function Changin, 1988. [↩]

- Paulette Levy, op. cit., 1999. [↩]

- Ibidem, p. 133. [↩]

- Rodrigo Gutiérrez Bravo, “Formas verbales incorporadas transitivas en maya yucateco”, en Paulette Levy (ed.), Del cora al maya yucateco. Estudios lingüísticos sobre algunas lenguas indígenas mexicanas, 2002, pp. 131-178. [↩]

- Marianne Mithun, “The Evolution of Noun Incorporation”, en Language, núm. 60, 1984, pp. 847-893. [↩]

- Paulette Levy, op. cit., 1999, p. 132. [↩]

- Rodrigo Gutiérrez Bravo, op. cit. [↩]

- Ibidem, p. 137. [↩]

- Ibidem, p. 158. [↩]

- Maura Velázquez-Castillo, “The Grammar of Inalienability: Possession and Noun Incorporation in Paraguayan Guaraní”, 1993. [↩]

- Rodrigo Gutiérrez Bravo, op. cit. [↩]

- Robert van Valin, op. cit., cap. 5. [↩]