Dentro del Seminario de Antropología Lingüística, organizado por miembros de la Dirección de Lingüística del INAH y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el léxico de las partes del cuerpo humano en distintas lenguas indígenas ha sido uno de los temas de estudio. Se han revisado distintos trabajos sobre este tema que en la actualidad ha despertado el interés de otras disciplinas;1 asimismo, se ha abierto la reflexión y la discusión acerca de distintas propuestas metodológicas orientadas hacia el registro del léxico de las partes del cuerpo y la relación con su significado cultural.2

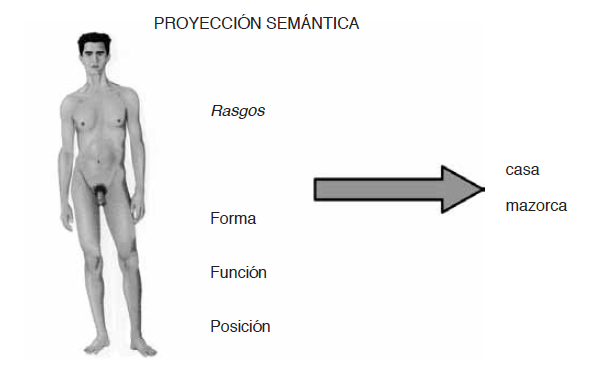

El objetivo del presente trabajo consiste en presentar un primer análisis del léxico de las partes del cuerpo humano en el mexicano de la sierra noreste de Puebla. Por otro lado, se da un acercamiento de la proyección semántica del cuerpo humano hacia distintos focos de interés de este grupo indígena. La hipótesis que orienta el análisis considera que el cuerpo está semánticamente segmentado, de acuerdo con el vocabulario de la lengua, por lo que considero, primero, proporcionar un registro de los términos de las partes del cuerpo y, segundo, ofrecer algunos rasgos que se proyectan hacia determinados objetos del mundo real como la casa y la mazorca, dos elementos esenciales de la vida de los nahuas actuales.

Léxico y significado

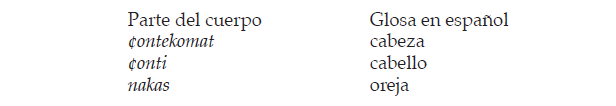

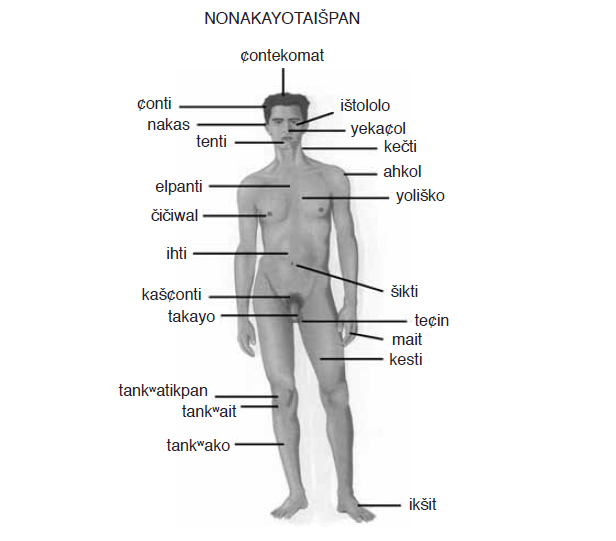

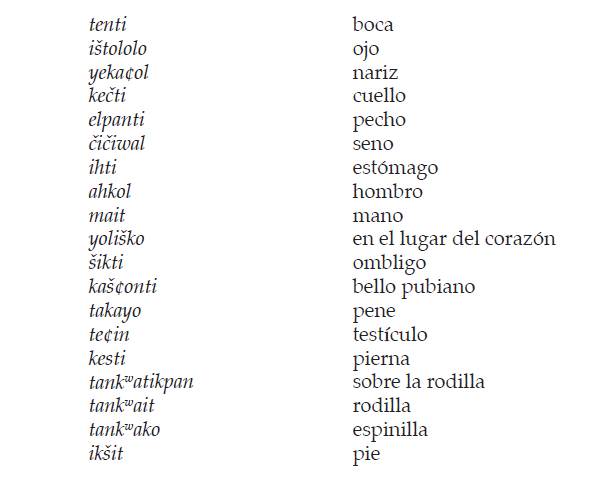

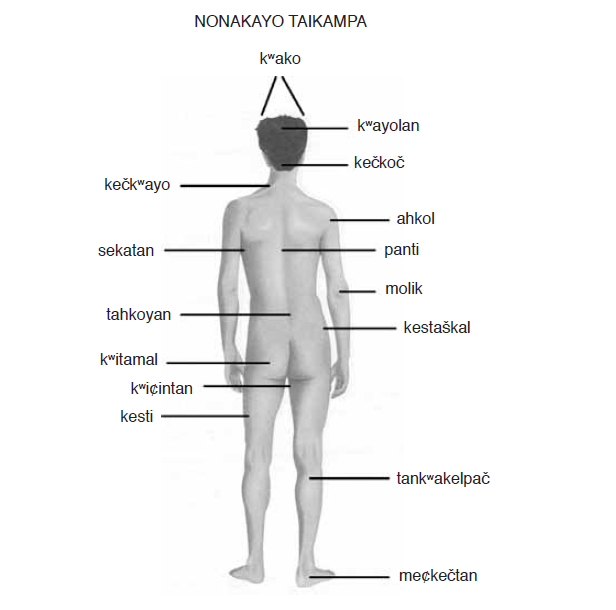

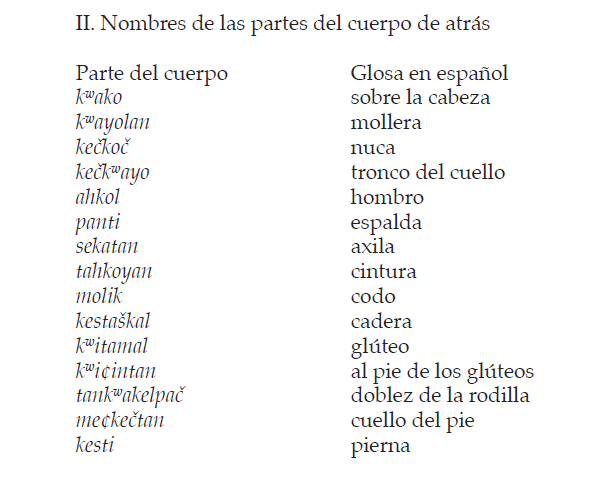

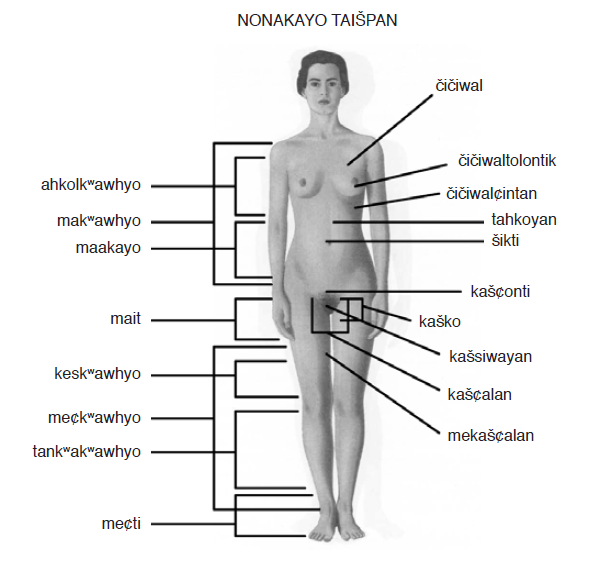

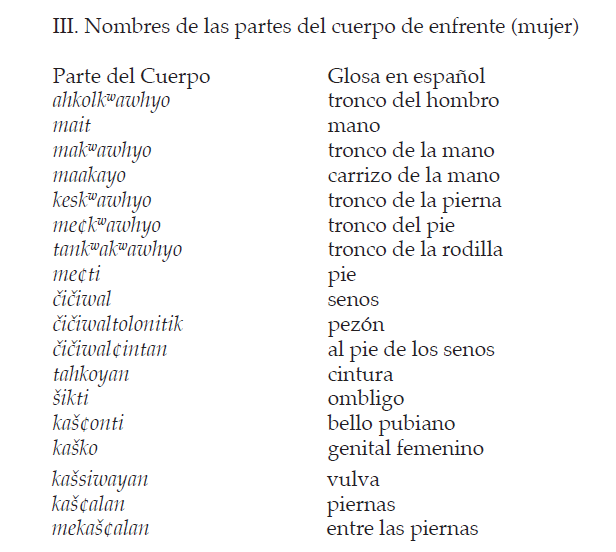

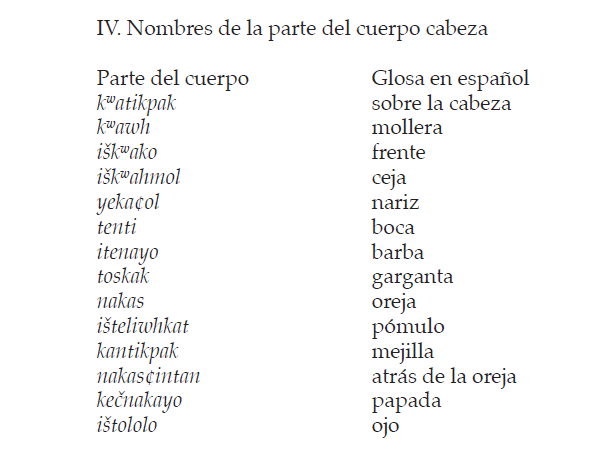

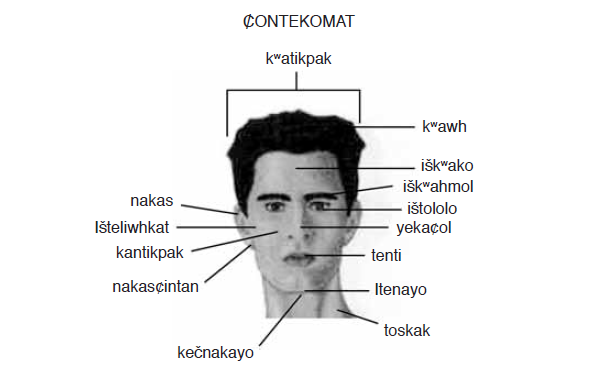

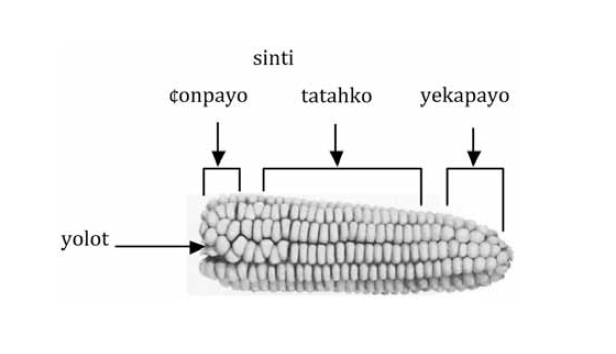

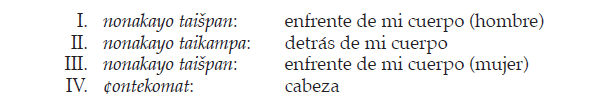

El léxico de las partes del cuerpo humano en el mexicano de la sierra noreste de Puebla no solamente es numeroso tanto en sus partes externas como internas, sino que cada nombre conserva su significado semejante al que utilizaban los antiguos nahuas.3 En esta parte presento un primer registro de los nombres de las partes externas del cuerpo humano que forman parte de una de las variantes del náhuatl moderno, junto con su correspondiente significado en español.4 Cada nombre está organizado de acuerdo con las siguientes referencias de la posición vertical del cuerpo:

I. Nombres de las partes del cuerpo de enfrente (hombre)

II. Nombres de las partes del cuerpo de atrás

III. Nombres de las partes del cuerpo de enfrente (mujer)

IV. Nombres de la parte del cuerpo cabeza

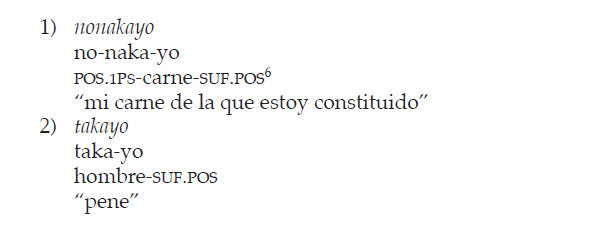

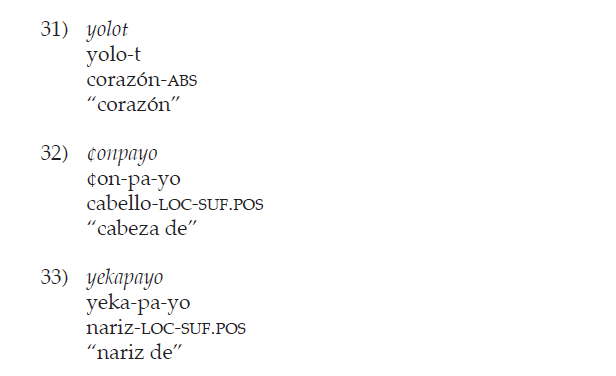

El sufijo –yo, en la forma poseída, representa una relación constitutiva, opuesta a una relación de posesión externa. Launey ya había señalado que los nombres de ciertas partes del cuerpo adquieren el sufijo –yo y otras no; “esto debido a que el náhuatl considera que ciertas cosas están de alguna forma ligadas por naturaleza a un cuerpo, mientras que otras no lo son necesariamente”.5 Por ejemplo, en el mexicano de la sierra noreste de Puebla encontramos que nonakayo,6 que significa “mi cuerpo”, literalmente se traduce como “mi carne de la que estoy constituido”, y takayo, (pene), parte del cuerpo que constituye al hombre.

Este tipo de posesión constitutiva se muestra en la relación parte-todo que hace referencia al tronco de una parte del cuerpo, que bien puede concebirse como una proyección de un objeto (kw awit, “árbol”) hacia una parte del cuerpo que lo representa.

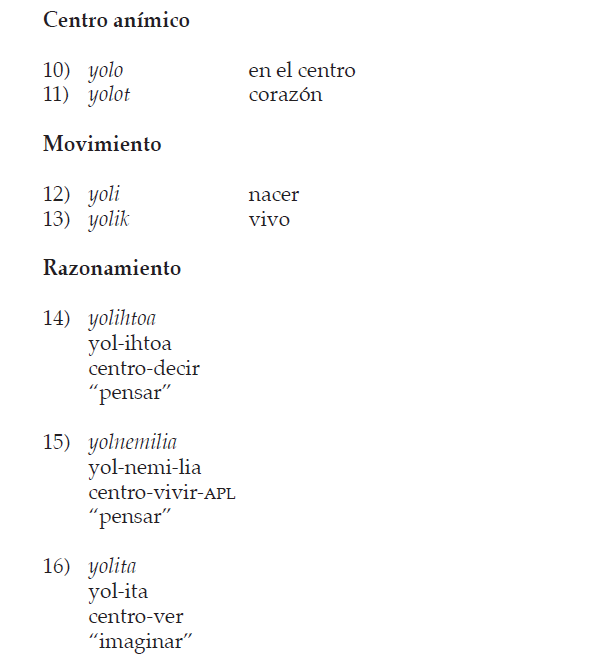

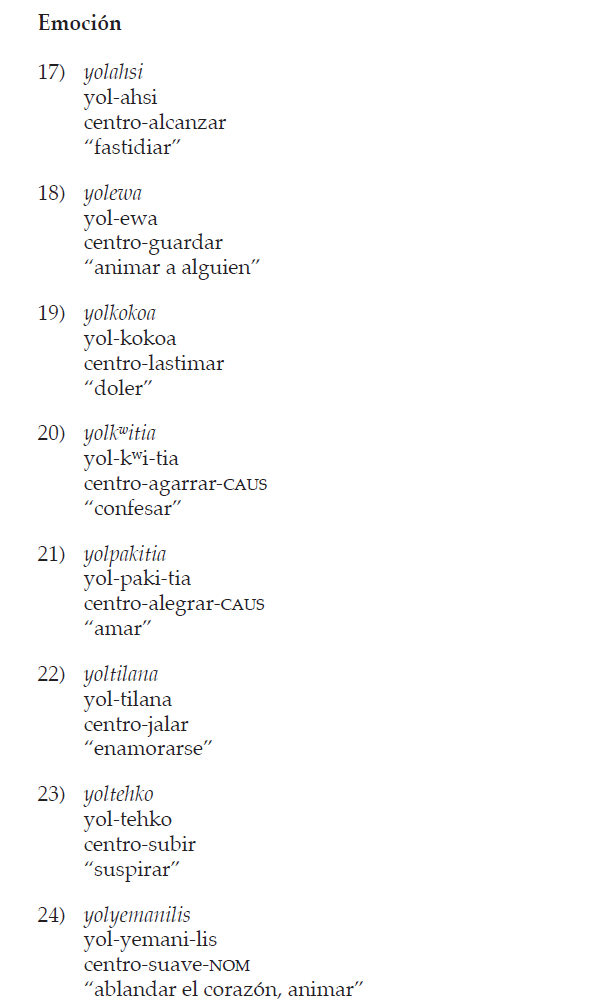

El yolot como centro anímico

De las partes internas del cuerpo humano, yolot, (corazón) tiene un importante significado desde la cosmovisión de los nahuas, como entidad anímica y como símbolo cultural. López Austin identificó tres entidades anímicas en los antiguos nahuas: el teyolia, el ihiyotl y el tonalli.7 Las cualidades diferenciales de dicho componente dan cuenta de ciertas individualidades y estados anímicos específicos como son la tristeza, el esfuerzo, la constancia, la libertad y algunas formas de poderes sobrenaturales. De manera particular, al –yolia, (vividor), se le considera como centro, núcleo o semilla de la persona, y está asociado a la emoción, la acción, el movimiento, la memoria y la energía individual. El comportamiento moral de la persona, el ataque de ciertos brujos o seres telúricos y algunos males de naturaleza acuática podían llegar a provocar enfermedades que afectaran particularmente el corazón. De igual manera, para Signorini y Lupo, el principal de estos componentes espirituales es el yolo: indivisible, inmortal e inseparable del cuerpo hasta la muerte; y está estrechamente ligado con las facultades racionales y la emotividad.8 Las otras dos entidades anímicas son el ekawil (sombra) —polo frío, oscuro, nocturno— vinculado con las fuerzas telúricas, y el tonal (sol) —polo cálido, luminoso, diurno— vinculado con las fuerzas celestiales; indica la dotación anímica que los dioses otorgaban a los mortales.

Para el mexicano tenemos algunos ejemplos donde yolot, como nombre de una parte del cuerpo, se incorpora a una base verbal para expresar una actividad humana relacionada con el movimiento, el razonamiento y las emociones.

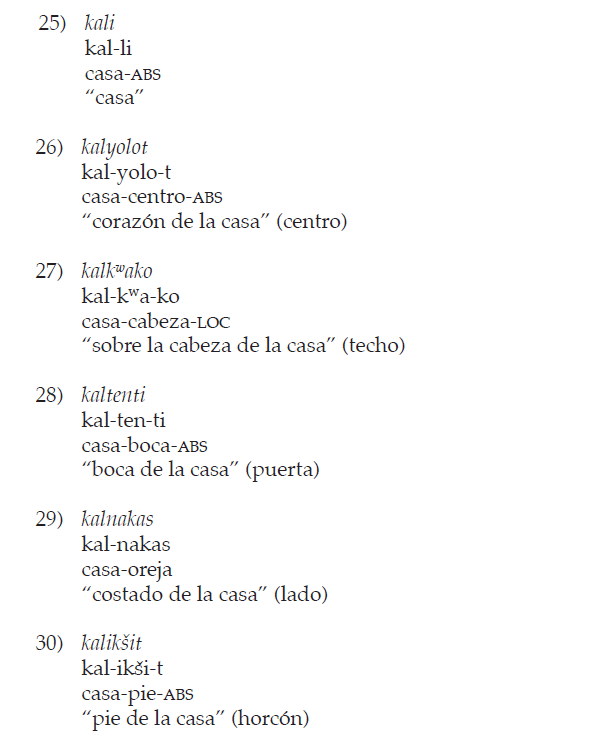

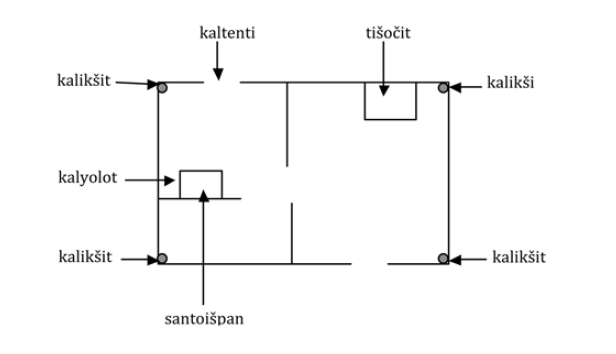

Proyección semántica

La importancia que tiene el cuerpo humano nos lleva a convertirlo también en un modelo cognoscitivo en la percepción de las cosas. Se trata de una proyección de las partes del cuerpo hacia otros objetos del mundo real: cuerpo → objeto x. Es decir, como metáfora corpórea distinguimos ciertos rasgos (la forma, la función o la posición), que se trasladan hacia una parte del objeto. Un ejemplo muy comentado es el de la “mano” del metate en la lengua náhuatl. Ciertamente, se trata de determinado tipo de motivaciones antropomórficas en las que intervienen factores biológicos y culturales, las cuales requieren analizarse en cada una de las lenguas. Un caso de este tipo de proyecciones es el que estudia Cardona con los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca.9 Para ellos, la pesca constituye una de sus actividades principales en su vida cotidiana. En lo particular, la forma en que organizan las partes de su cuerpo se refleja en una jerarquía del léxico que comprende varios niveles y en el caso de algunas partes, se proyectan hacia ciertos focos de interés como la casa, el árbol, la red de pesca, la canoa y la aldea. Asimismo, en cuanto al léxico de las partes del cuerpo en mexicano, esta proyección la podemos observar en dos focos significativos como es la casa y la mazorca. Yolot, es corazón y es centro anímico. De esta manera, la casa y la mazorca adquieren una entidad anímica que requiere, como la persona, de los cuidados y atenciones necesarias para mantener su equilibrio y ser espacio y alimento de la vida.

De esta manera, la casa, además de ser una proyección del cuerpo, es una representación a escala reducida del cosmos: la esfera doméstica. Es en el espacio doméstico donde tienen lugar casi todos los principales acontecimientos y funciones de la vida de los individuos: la concepción, el nacimiento, la enfermedad y la muerte, así como la socialización familiar, la preparación y el consumo de los alimentos, la actividad sexual, el sueño, etcétera. Parece lógico que la edificación de una casa vaya acompañada por ritos tendientes a asegurar su solidez y durabilidad y a entablar relaciones armoniosas entre las entidades extrahumanas encargadas de controlar y a sus habitantes y al espacio que ocupa un individuo. Se propone dotar a la vivienda y a sus partes de la fuerza necesaria para durar en el tiempo, proporcionando a sus habitantes ayuda y protección constante.

Para los nahuas de Cuetzalan, igual que para los demás pueblos de origen mesoamericano, el maíz constituye la base de su vida social y cultural; es, además, el principal alimento para el consumo familiar. En la región de Cuetzalan esta apreciada planta todavía se siembra bajo el sistema de roza y quema; además, como instrumentos de trabajo, utilizan el machete, el azadón y el palo sembrador. Por lo general, obtienen dos cosechas de maíz al año (una en enero-junio y otra en julio-diciembre); asimismo, quienes ya no se dedican a su cultivo se ven en la necesidad de comprarlo en el mercado de la región.

Los nahuas de Cuetzalan aún conservan parte de su antigua cosmovisión. Representa una síntesis estructurada de los principios y elementos que conforman las creencias y las prácticas religiosas actuales, lo cual es producto de un sincretismo que integra la visión antigua de los nahuas con la religión católica introducida por los misioneros españoles.10 Como parte del ciclo agrícola del maíz se realizan una serie de oraciones con la finalidad de congraciarse con las divinidades y de esta manera iniciar la siembra en las mejores condiciones. Esto se realiza temprano, por la mañana, y se pide a las divinidades que eviten que los animales (tuza, tordo, plaga) y otras fuerzas (viento, lluvia, truenos, sequía) obstruyan el desarrollo del maíz. También se pide permiso a la madre tierra para sembrar. Se colocan cuatro cirios, uno en cada esquina y se coloca en el centro del campo una ofrenda de tamales de frijol y de chile. Se reza a la madre tierra para que el maíz nazca y crezca grande; para que les de alimento y tengan fuerza para vivir y trabajar. Se escoge la semilla; se apartan las mazorcas grandes y luego las desgranan. Separan la punta y escogen las de en medio para semilla. La semilla roja se mezcla con las otras y se pone en las cuatro esquinas. Dicen que el rojo tiene más fuerza y detiene el aire; le ayuda al blanco, al amarillo y al morado. El rojo y el amarillo son machos y el blanco y el morado son hembras.

Conclusiones

Lo que hemos presentado es un primer acercamiento al léxico de las partes del cuerpo humano en el mexicano de la sierra noreste de Puebla. Destacamos las partes externas que los hablantes de esta lengua identifican en su posición de frente y de atrás, distinguiendo el cuerpo del hombre y la mujer. Hace falta ampliar el léxico de otras partes del cuerpo y, en particular, de sus partes internas. También hemos presentado la importancia que tiene yolot (corazón) en la cosmovisión de los nahuas como entidad anímica y como símbolo cultural; así como nombres de una parte del cuerpo que se incorporan a una base verbal para expresar una actividad humana relacionada con el movimiento, el razonamiento y las emociones, y su proyección semántica hacia dos elementos significativos como la casa y la mazorca.

Los resultados de este primer análisis son la base a fin de que se lleve a cabo un estudio más completo que considere ampliar el léxico tanto de las partes externas como internas del cuerpo humano, para analizar procesos de incorporación nominal en distintos tipos de verbos y para estudiar su proyección semántica en distintos focos de importancia cultural para los nahuas de esta región de la sierra de Puebla.

Bibliografía

Bourdin, Gabriel L., El cuerpo humano entre los mayas: una aproximación lingüística, Mérida, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 2007.

Cardona, Giorgio Raimondo, Los lenguajes del saber, Barcelona, Gedisa, 1994.

De León Pasquel, Lourdes, “El cuerpo como centro de referencia: semántica y usos de algunos clasificadores de medida en tzotzil”, en Anales de Antropología, México, vol. 25, 1988.

Launey, Michel, Introducción a la lengua y a la literatura náhuatl, México, UNAM, 1992.

Levy, Paulette, “From ‘Part’ to ‘Shape’: Incorporation in Totonac and the

Issue of Classification by Verbs”, en International Journal of American

Linguistic, vol. 65, núm. 2, abril, 1999, pp. 127-175.

López, Austin Alfredo, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, México, UNAM-IIA, 1996.

Love, Nigel (ed.), Language Sciences, vol. 28, núms. 1-3, marzo-mayo, 2006.

Lupo, Alessandro, “La cosmovisión de los nahuas de la Sierra de Puebla”, en Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad en los pueblos indígenas de México, México, FCE, (Biblioteca Mexicana), 2001, pp. 335-389.

Mac Laury, Robert, “Zapotec Body-Part Locatives: Prototypes and

Metaphoric Extension”, en International Journal of American Linguistic, vol. 55, núm. 2,1989.

Signorini, Italo y Alessandro Lupo, Los tres ejes de la vida. Alma, cuerpo, enfermedad entre los nahuas de la Sierra de Puebla, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1989.

Sobre el autor

Mario Alberto Castillo Hernández

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.

Citas

- Lourdes de León Pasquel, “El cuerpo como centro de referencia: semántica y usos de algunos clasificadores de medidas en tzotzil”, en Anales de Antropología, vol. 25, 1988; Robert Mac Laury, “Zapotec Body-Part Locatives: Prototypes and Metaphoric Extension”, en International Journal of American Linguistic, vol. 55, núm. 2, 1989; Paulette Levy, “From ‘Part’ to ‘Shape’: Incorporation in Totonac and the Issue of Classification by Verbs”, en International Journal of American Linguistic, vol. 65, núm. 2, 1999; Gabriel L. Bourdin, El cuerpo humano entre los mayas: una aproximación lingüística, 2007. [↩]

- Nigel Love (ed.), Language Sciences, vol. 28, núms. 1-3, 2006. [↩]

- Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, 1996. [↩]

- El mexicano, como le llaman los nahuas de Cuetzalan, es una variante del náhuatl moderno que pertenece al Área Oriental. Algunos de los rasgos característicos de esta variante es la presencia del fonema /t/ en vez de /tl/ de las variantes del Área Central (takat < tlakatl, “hombre”; siwat < siwatl, “mujer”); y la ausencia del absolutivo –li en algunos nombres (tal < tlal-li, “tierra”; taškal < tlaškal-li, “tortilla”). [↩]

- Michel Launey, Introducción a la lengua y a la literatura náhuatl, 1992. [↩]

- Abreviaturas: pos-posesivo; suf-sufijo; apl-aplicativo; nom-nominalizador; abs-absolutivo; loc-locativo; ips-1ª persona singular. [↩]

- Alfredo López Austin, op. cit. [↩]

- Italo Signorini y Alessandro Lupo, Los tres ejes de la vida. Alma, cuerpo, enfermedad entre los nahuas de la Sierra de Puebla, 1989. [↩]

- Giorgio Raimondo Cardona, Los lenguajes del saber, 1994. [↩]

- Lupo menciona que: “la omnipresencia de los temas agrícolas en la cultura nahua, que hace que la vida sea pensada a partir del prototipo vegetal […], hace de la tierra el responsable primero e inmediato del bienestar humano, y a ella se dirigen en la inauguración de una casa, del altar y el fogón domésticos, durante todo el ciclo productivo del maíz y de las demás plantas de cultivo, en los diagnósticos y la cura de algunas enfermedades, e incluso, en el momento de clavar el palo para la danza ceremonial de los ‘voladores’ (kuapatanini)”; Alessandro Lupo, “La cosmovisión de los nahuas de la Sierra de Puebla”, en Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad en los pueblos indígenas de México, 2001, pp. 335-389. [↩]