El análisis de distintas encuestas alimentarias realizadas en nuestro país ha demostrado que la alimentación del mexicano se está transformando. Se presenta un abandono progresivo de los alimentos tradicionales que conformaron la dieta indígena y de las clases populares. Este fenómeno ha tenido consecuencias importantes, ya que la desnutrición se ha modificado de la misma forma que lo ha hecho la alimentación.

Algunos médicos y nutriólogos han relacionado estos cambios con las políticas económicas y los programas gubernamentales aplicados. Sostienen que la desnutrición en México es muy sensible a los cambios sociopolíticos, al acceso de la población a los alimentos, los programas educativos y en general a los programas de mejoramiento de la situación social. Sin embargo, podemos preguntarnos si este proceso es mucho más complejo y si otros factores también influyen.

Poco se sabe acerca de cómo se da esta transición epidemiológica en alimentación y nutrición en las distintas regiones geográficas de nuestro país. No hemos profundizado sobre cuáles han sido los motores de cambio a nivel de comunidades, familias, personas o de contrastes generacionales. Tampoco sabemos qué piensan las personas al respecto.

Actualmente se realiza en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) una investigación sobre estrategias de supervivencia y nutrición en dos comunidades del estado de Morelos. En el presente artículo, se dan a conocer algunos resultados cualitativos sobre los cambios que sufren las prácticas alimentarias en algunas de las familias estudiadas. Esta información la consideramos una primera aproximación al conocimiento de la transformación dietética que se está efectuando en algunas poblaciones.

Este escrito inicia con generalidades sobre la transición epidemiológica y su relación con los cambios alimentarios en México. Posteriormente, se presentan y discuten los resultados de dos investigaciones antropológicas sobre cambios alimentarios intergeneracionales.

La transición epidemiológica de la nutrición en México

Estudios epidemiológicos recientes han encontrado que los patrones de salud y enfermedad que viven las sociedades humanas están transformándose. Una de las propuestas surgidas para explicar este proceso es la teoría de la transición epidemiológica. Para esta última, la humanidad transita de una etapa pretransicional a otra postransicional.

El perfil pretransicional se acompaña de un alto nivel de mortalidad, una fecundidad elevada y una baja esperanza de vida. Al perfil postransicional le corresponden tasas de mortalidad, fecundidad y esperanza de vida inversos. Las patologías infecciosas (predominantes en la etapa pretransicional) son sustituidas por enfermedades crónico-degenerativas. Así, la transición epidemiológica nos habla de que el peso de la enfermedad se desplazó de los grupos más jóvenes hacia los adultos, y sobre todo, a los viejos.1

Esta transición depende de la dinámica demográfica, económica y social de cada país o región y está en relación con los avances científicos, los programas preventivos y el mayor acceso a los servicios de salud. Sin embargo, los procesos de transición demográfica y epidemiológica de los diferentes países no tienen una secuencia cronológica única. No hay linealidad ni unidireccionalidad. Las patologías existentes en una sociedad no tienen un inicio y una finitud irreversibles, por lo que no existe ninguna certidumbre sobre la aparición o desaparición de alguna enfermedad. En un país determinado pueden coexistir diferentes perfiles epidemiológicos, tanto entre sus subgrupos poblacionales, como en sus regiones geográficas.2

En América Latina se observa una fase de rápido cambio en sus perfiles de salud. La característica general de este proceso es la disminución paulatina de los padecimientos propios del subdesarrollo y el incremento de enfermedades que prevalecen en los países industrializados. De esta forma ha disminuido la mortalidad general, la infantil y las tasas de natalidad y global de fecundidad. Hay además un incremento en la esperanza de vida al nacimiento.3

Esto se debe a la práctica de medidas sanitarias que han contribuido en el cambio del perfil de salud: como la rehidratación oral (que ha tenido impacto en las enfermedades diarreicas) y el programa de vacunación universal (que ha permitido el control de padecimientos inmunoprevenibles). Por otra parte, las enfermedades crónicas, como los tumores malignos, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares llevan una tendencia ascendente.4

El cuadro anterior sugiere que los servicios de salud latinoamericanos se enfrentarán en los próximos años a un doble reto: por un lado, a la consolidación de las estrategias enfocadas al control o eliminación de los problemas infectocontagiosos. Por otra parte, tendrán que intensificar las acciones preventivas para las enfermedades crónico-degenerativas. Esto se complica, si tomamos en cuenta que la atención a las patologías infecciosas es de bajo costo, y que puede realizarse en el nivel primario de atención. Mientras que el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas debe realizarse en el segundo y tercer nivel de atención, con personal médico especializado, lo que resulta más caro.5

Nuestro país vive también esta transición. De acuerdo con distintos indicadores, aparentemente inició antes de 1963 con un proceso acelerado de cambio en la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, a partir de 1982 – 1986 hubo una regresión o por lo menos una estabilidad. Esto significa que la transición epidemiológica no se ha dado por completo: por un lado no se han podido controlar o erradicar las enfermedades de la etapa pretransicional y éstas coexisten con los nuevos padecimientos postransicionales. A esta situación, médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) la han denominado trampa epidemiológica.6

¿Cómo se puede definir esta trampa epidemiológica desde la perspectiva de la alimentación? La dieta se está transformando: se incrementa el consumo de nuevos productos y se abandona a otros. Pero los nuevos alimentos no son mejores que los anteriores. En efecto, el análisis de las encuestas alimentarias demuestra que los nuevos productos son aparentemente más fáciles de consumir y contienen más energía, pero son de igual o peor valor nutritivo.

Esta trampa epidemiológica implica que un niño que fue desnutrido puede convertirse en un adulto obeso. Que en una misma familia los niños pueden estar desnutridos y los padres comer incorrectamente y en exceso. Y que las personas que cuentan con buenos recursos económicos y siguen patrones alimentarios “modernos”, pueden tener una dieta tan incorrecta que propicie a la vez carencias, excesos y diversas alteraciones crónicas. Es decir, que comemos de manera incorrecta tanto por exceso como por deficiencia. Y esto representa un complejo problema de salud pública.7

¿Cómo se ha dado esta transición alimentaria en términos más concretos? Las distintas encuestas realizadas a la fecha8 han demostrado el abandono de la dieta tradicional y la presencia creciente de una dieta de transición.9 Así, el consumo de maíz ha bajado en forma progresiva en el medio urbano y en el rural, mientras que el de frijol ha sido oscilante. Además, la ingestión de bebidas, frutas, verduras e insectos regionales tiende a desaparecer.10

El abandono de estos productos ha sido explicado por médicos y nutriólogos de diversas maneras. En parte porque existen modificaciones importantes en la preparación, distribución y consumo de estos alimentos. También porque el mercado se ha restringido para algunos de ellos (como es el caso de las verduras y los insectos regionales). Otro factor, es el tiempo que requiere su preparación culinaria y que puede ser poco compatible con las obligaciones de mujeres que trabajan.11

Los alimentos que han tenido una progresiva preferencia son los productos de trigo, como el pan, las galletas o la sopa de pasta, ésta última considerada ya un alimento básico para el medio rural pobre. De igual forma el arroz y el huevo, que son las adquisiciones de la dieta rural y marginal urbana.12

El consumo de los productos industriales de bajo valor nutritivo ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Los productos que más se han expandido son refrescos, cervezas, panes, pasteles, pastas, dulces, golosinas y fritos de maíz, trigo o papa. Además, productos como las leches industriales para lactantes, mayonesas, azúcar y la manteca vegetal.

En el caso de los alimentos que cuentan con una preferencia creciente, ésta se ha explicado por diversos factores. Entre ellos tenemos su sabor dulce o grasoso, la facilidad de su conservación y su relativo bajo precio. El mejoramiento de las comunicaciones rurales. Los subsidios al azúcar, las grasas, los granos y la gasolina, que ha permitido llevarlos a comunidades muy lejanas.13

Un estudio antropológico

En la década de los noventa, dos antropólogas estudiaron los cambios alimentarios que vivieron durante su adolescencia tres generaciones de mujeres. Éstos fueron vinculados con la transformación de la producción agrícola regional en la sierra de Sonora.14

La primera generación (abuelas) vivió su adolescencia cuando las tierras se destinaban a producir alimentos, siendo el principal destino de las cosechas la mesa familiar (décadas de los años veinte y treinta del siglo XX). La siguiente generación (la de las madres), tuvieron su adolescencia en el inicio del cambio en el patrón de cultivos, con la introducción de los primeros productos forrajeros. Por último, la adolescencia de las hijas transcurrió cuando la ganadería ejidal se consolidó y la presión sobre las tierras agrícolas avanzó, hasta convertir prácticamente la totalidad de la tierra cultivada en áreas de forrajes y praderas (años setenta y parte de los ochenta).

En la generación de las abuelas, la capacidad de producir alimentos varió de una comunidad a otra, según la calidad y la cantidad de sus tierras. No todas las personas tuvieron el mismo acceso a los alimentos, al presentarse variaciones no sólo entre los poblados, sino a nivel intrapoblado. Hubo además una estrecha relación con los productos que en forma de ganado, tierra y trabajo poseía cada unidad de producción. Con la introducción de cultivos forrajeros, la dieta y la agricultura regional empezaron a cambiar, desplazando paulatinamente a los cuatro cultivos más importantes: trigo, maíz, frijol y caña de azúcar.15

El impacto de la ganaderización de las tierras agrícolas y el decrecimiento del cultivo de alimentos no fue igual para todas las familias campesinas. Varios alimentos desaparecieron de la dieta o su consumo se redujo: la carne, el queso, la mantequilla y cierta variedad de leguminosas. Sin embargo, se mantuvo el consumo del frijol, el huevo y el pollo. La producción tradicional, antes orientada al autoabasto, fue sustituida por la producción de becerros para la exportación.

Para la generación de las madres (que vivieron su adolescencia entre 1950 y 1970), la dieta fue menos variada. El cambio más fuerte se dio en el periodo de 1970 en adelante, con la introducción de alimentos industrializados que sustituyeron a otros o se añadieron a la dieta familiar, haciéndola en primera instancia más diversa. La desaparición del cultivo de maíz tuvo un impacto definitivo, siendo excepcionales las ocasiones en que se incluyeron platillos con base en ese grano.16

Para las autoras fue difícil concluir si había mejorado o no la calidad de vida en estas personas, especialmente en el ámbito nutricional. La mayoría de las familias incrementaron la variedad de alimentos en su dieta y pudieron disponer, a lo largo de todo el año, de productos que antes sólo se adquirían por temporadas o que eran ajenos a la región. Sin embargo, no en todos los casos esto significó una mejoría, dada la compra indiscriminada de productos industrializados de dudosa calidad. En una muestra antropométrica se observó una mejoría en la talla por generación, lo que quizás podría hablar de mejores condiciones de vida y alimentación. No obstante, este indicador no hace evidente problemas por exceso como el sobrepeso o la obesidad, por lo que, el uso de otros indicadores antropométricos (como el peso, perímetros o pliegues cutáneos), quizás hubiera proporcionado a las autoras otro tipo de información sobre el efecto de los cambios alimentarios en el crecimiento y la composición corporal.

En este estudio se encontró además que las madres e hijas presentaron la menarquía más temprano que las abuelas, lo que quizás indique, en efecto, una acumulación de grasa en edades tempranas por generación. Sin embargo, no hay suficientes elementos para afirmar que la dieta mejoró por generación.

Características del estudio

La presente investigación se realizó en colaboración con el Programa de Apoyo a la Nutrición (PIAN) del INCMNSZ, que se aplicó por primera vez en el estado de Morelos. Inicialmente el PIAN-Morelos hizo un reconocimiento de las comunidades que estaban en riesgo y daño nutricio en todo el estado, a través de la valoración antropométrica de los niños menores de cinco años. A los pequeños que presentaron problemas se les aplicó el denominado Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Nutrición. Este último consiste en el suministro periódico de suplementación alimentaria, desparasitante y vitamina A. Con el fin de cerciorarse del impacto positivo de estas acciones en la salud del niño y de su permanencia en ese estado, se efectuó el monitoreo mensual del peso corporal.17

Desde el inicio de la aplicación de este programa, fue evidente que niños que vivían en la misma comunidad o en distintos poblados, en condiciones de vida similares, presentaron diversos estados nutricios. En efecto, algunos pequeños aparentemente no tenían problemas de desnutrición, mientras que otros la presentaron de manera leve, moderada o aun severa. Así, la investigación realizada por la ENAH intenta explicar cuáles son las condicionantes familiares y comunitarias que podrían haber determinado el estado nutricio diferencial de los niños investigados por el PIAN-Morelos. Se eligió como herramienta teórico-analítica a las llamadas estrategias de supervivencia.18

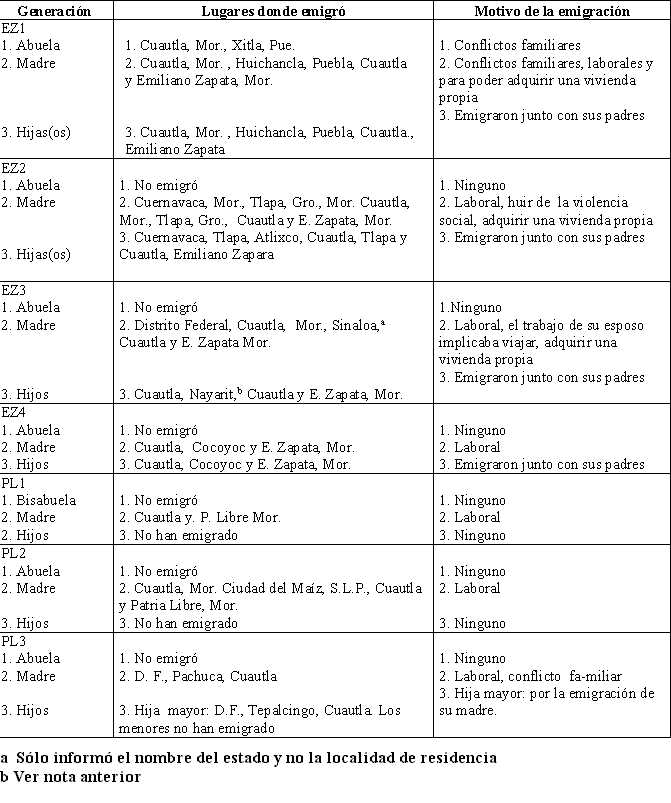

Una de las líneas seguidas por la presente investigación (y que interesa a este documento) era el conocer los cambios en las condiciones de vida y alimentación desde los abuelos, los padres y los mismos niños. Esto se logró gracias a la aplicación de historias de vida, teniendo como informantes a las madres.19 A través de esta técnica se conoció el lugar de origen de cada una de las generaciones estudiadas, si habían migrado, por qué y los lugares donde habían residido.

También se recolectó información sobre la ocupación que a lo largo de su vida tuvieron los progenitores, en especial las madres. Un punto importante fue el de conocer cómo estas últimas se habían organizado para trabajar y cumplir con el cuidado del hogar y la preparación de alimentos. Además se les pidió su opinión sobre la calidad de la alimentación que se había tenido por generación.

Se estudiaron dos comunidades ubicadas en el valle intermontañoso del estado de Morelos. Esta región está caracterizada por albergar a las dos ciudades más importantes del estado, recibir la mayor cantidad de migración y poseer la mayor densidad de población (figura 1).20

La colonia Patria Libre se encuentra situada al sur de la ciudad de Cuautla, en una zona suburbana. La mayoría de los padres de familia del lugar son empleados. Al momento del estudio, la zona contaba con servicios de electricidad y agua.

La otra comunidad, la colonia General Emiliano Zapata, está ubicada en el municipio de Ayala, a un costado de la carretera Cuautla-Chilpancingo. Gran parte de su población activa son jornaleros que trabajan para las compañías latifundistas que cultivan las tierras vecinas. Al inicio del estudio no había electricidad, agua y drenaje en el lugar. Durante el mismo se introdujo el primer servicio mencionado.

Ambas localidades son de creación reciente (aproximadamente trece años). La historia de su fundación es similar: después de haber vivido en distintos estados de la república, el D. F. o en diversos municipios morelenses, las familias estudiadas cayeron como “paracaidistas” ante la posibilidad de comprar lotes para construir sus viviendas.

Resultados

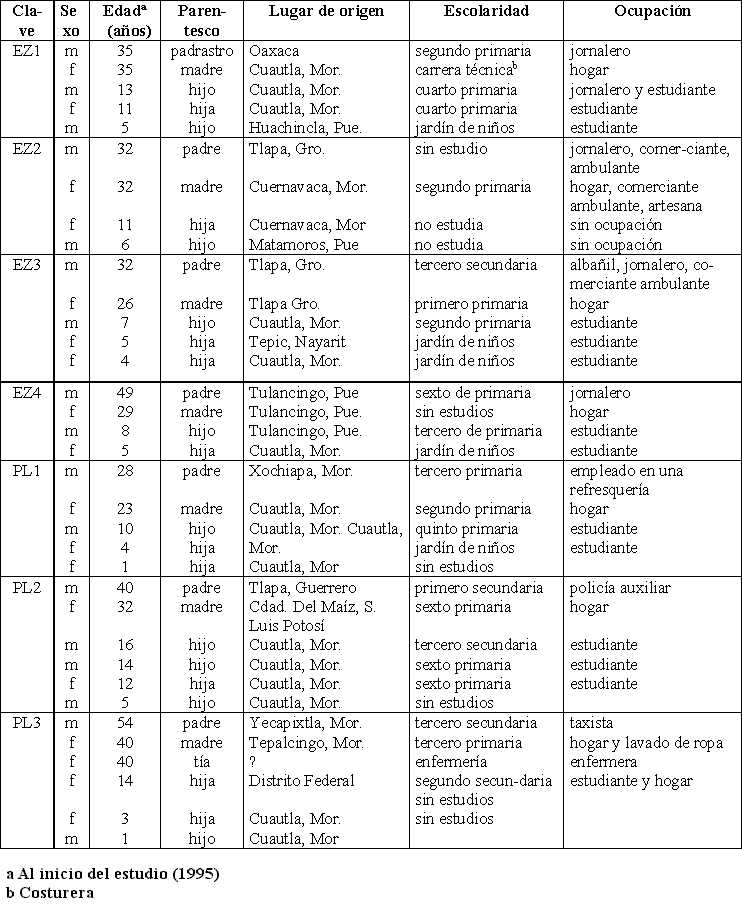

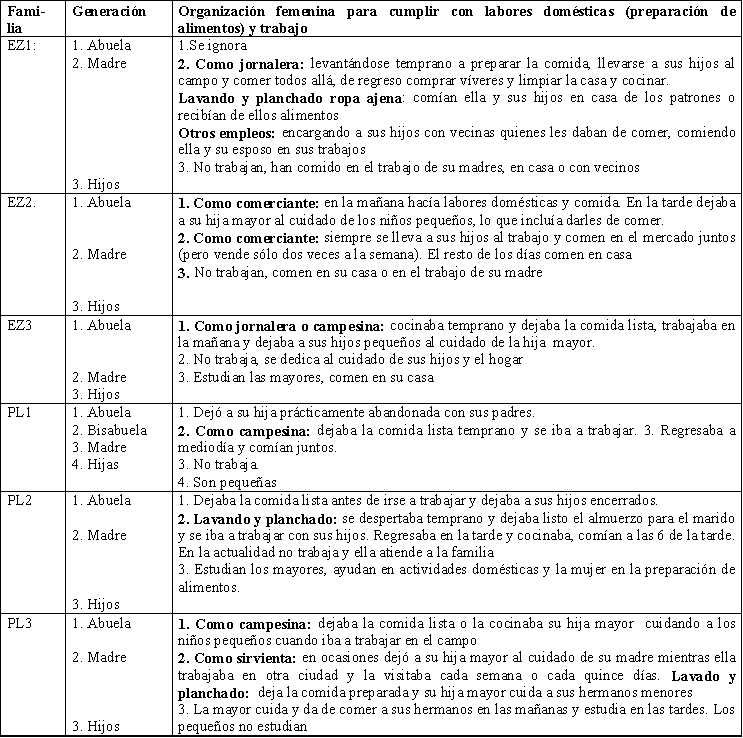

La información proporcionada a continuación corresponde al estudio de siete familias: cuatro de ellas pertenecientes a la colonia Emiliano Zapata y tres a la colonia Patria Libre. Usaremos las siguientes claves para su reconocimiento: EZ1, EZ2, EZ3, EZ4, PL1, PL2 y PL3. En las figuras 2 a 6 se presentan datos generales acerca de la estructura de las unidades domésticas, migración, edades y ocupación de las distintas generaciones. Además la manera en que las madres se organizaron para desempeñar sus trabajos y atender el hogar (en especial, la preparación de alimentos y cuidado infantil).

Como puede observarse, se trata de familias básicamente nucleares, compuestas de 4 a 6 miembros, aunque en una de ellas encontramos la presencia ocasional de un pariente (PL3). Las edades de los padres oscilan entre los 28 y 54 años, y de las madres de 23 y 40 años. En el caso de los niños tenemos desde uno hasta 16 años (figura 2).

Un poco menos de la mitad de los progenitores proviene del mismo estado de Morelos, el resto nacieron en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca y Puebla. Casi todos los hijos nacieron en Morelos.

En general, la mayoría de los padres y de las madres estudiaron la escuela primaria, pero no la terminaron. Pocos la terminaron o estudiaron secundaria. Dos son analfabetos y sólo una persona tuvo una carrera técnica. Los niños van a la escuela o cursan el grado escolar que corresponde a su edad, con excepción de dos hermanos.21

En específico, los padres de la colonia Emiliano Zapata son básicamente jornaleros. Aunque dos señores cambian de empleo en distintos momentos del año o desempeñan varios trabajos de manera simultánea, dependiendo de la existencia de oferta de trabajo en la zona o si está “bien pagado”.22 En Patria Libre los padres son básicamente empleados (taxista, trabajador de una empresa refresquera, comerciante y cargador en el mercado de Cuautla).

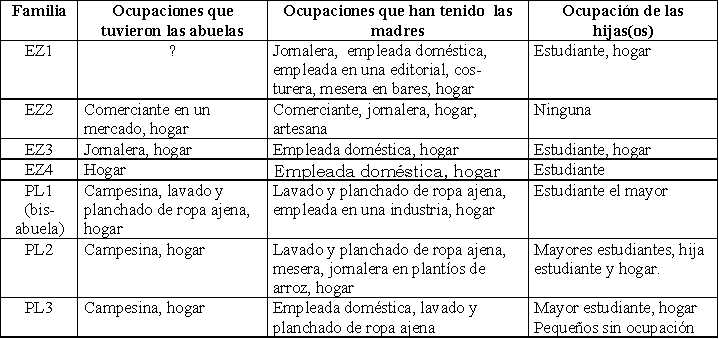

La mayoría de las madres de las dos comunidades se dedican únicamente al cuidado de sus hijos y de su hogar. Dos de ellas además de desempeñar estas labores tuvieron otras actividades: lavado de ropa ajena, elaboración de artesanías y comercio ambulante.

Los niños mayores de cuatro años colaboran en actividades sencillas y sólo un pequeño de 11 años trabajó como jornalero en Emiliano Zapata.

Historias de vida

Las abuelas

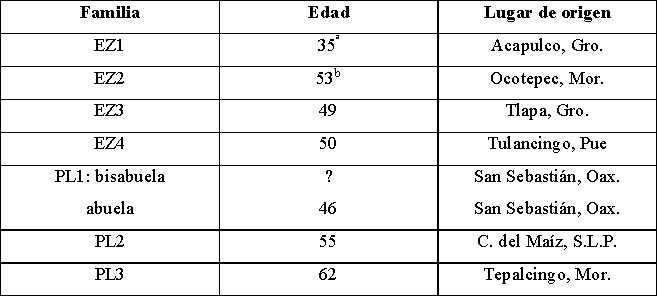

Son originarias de distintos estados: Guerrero, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí o del mismo Morelos (figura 5). Casi todas han vivido o vivieron en zonas indígenas y campesinas y, con excepción de una, no emigraron de sus lugares de origen.

En la figura 5 se puede observar que las edades de las abuelas fluctuaron entre los 46 y los 62 años (en 1995, al inicio del estudio). En el caso de la familia EZ1, si la abuela hubiera vivido, tendría 60 años. En la familia EZ2 fue imposible saber la edad que hubiera tenido esta persona.

En dos familias las abuelas no criaron a sus hijas. Así, en la familia EZ1 la señora sabe en general la historia de su madre, quien murió cuando ella tenía 10 años. En la familia PL1, cuando la abuela se divorció y dejó a nuestra informante al cuidado de los bisabuelos.

Las abuelas restantes fueron o han sido campesinas o jornaleras. Una excepción es la familia EZ2, quien fue comerciante de frutas y verduras en el mercado local de Ocotepec y la de EZ4 que se dedicaba sólo a su hogar (figura 4).

El hecho de ser amas de casa y trabajar en otra actividad, obligó a estas mujeres a elaborar un tipo de organización personal y familiar. Como nuestra investigación intentó profundizar sobre los aspectos alimentarios, la figura 6 hace énfasis en este punto.23 Únicamente en un caso (PL3), la abuela delegó la preparación de la comida en otra persona (una hija mayor). De esta forma, estas mujeres se encargaron ellas mismas de las labores domésticas y de cocinar. Normalmente preparaban la comida desde temprano y la dejaban lista. En tres casos, la hija mayor fue quien cuidó a los niños pequeños y les dio de comer.

No encontramos un sólo caso en que los niños estuvieran a cargo de otros parientes o vecinos. La abuela de la familia PL2 no encargaba a sus hijos, ya que después de dejar lista la comida muy temprano, los encerraba en su vivienda mientras ella trabajaba en el campo. Pero en la familia PL1, la bisabuela no tuvo que resolver quién cuidaba a su bisnieta, ya que esta última trabajó como sirvienta desde los ocho años.

Las madres

La mayoría de las madres se dedican al hogar, aunque varias desempeñan además otros empleos (figura 2). En contraste con lo observado en el caso de las abuelas, las madres tuvieron un mayor movimiento migratorio a lo largo de sus vidas. Varias vivieron en distintos municipios del mismo estado de Morelos, pero otras emigraron a Puebla, Guerrero, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y el Distrito Federal. Sólo en un caso (PL1) la madre declaró no haber salido de la ciudad de Cuautla, mientras que en la familia EZ2, la informante se mudó hasta en seis ocasiones (figura 3).

Los motivos de la migración fueron varios. Uno fue el aspecto laboral que tuvo dos variantes: a) intentar encontrar empleo para ellas, y b) mudarse porque el trabajo de su esposo así lo exigía.24 Otro motivo fue el de huir de conflictos familiares o de la violencia social.25 Una tercera causa fue la adquisición de una vivienda propia. Ésta fue la razón por la que todas estas familias decidieron vivir en Patria Libre o Emiliano Zapata, aun cuando representaba en muchos sentidos un sacrificio.

En diversos momentos de sus vidas, las madres desempeñaron actividades remuneradas además de cuidar sus hogares. Lo más socorrido fue el trabajo doméstico, en especial el lavado y planchado de ropa ajena. Según sus declaraciones, esta última actividad les permitía obtener más dinero de acuerdo con su habilidad. Y si terminaban pronto su labor, la ausencia de sus hogares duraba poco tiempo.

En ciertos momentos algunas fueron empleadas (en una editorial, una industria o como meseras en fondas o bares). Tres mujeres fueron jornaleras y sólo una comerciante ambulante (vendedora de plantas medicinales) y jornalera (figura 4).

En la figura 6 se ilustra cómo las madres pueden trabajar y cuidar a sus hijos y hogar. Las mujeres han encontrado varias estrategias que han empleado en sus vidas. Tal es el caso de la familia EZ1, PL2 y PL3, que se han organizado de diversas maneras, en razón del empleo y de las redes sociales creadas. En general, las estrategias empleadas se pueden caracterizar de la siguiente manera:

• Preparar la comida o el almuerzo muy temprano; llevarse a sus hijos con ellas al trabajo y comer juntos allá. Así lo realizó la señora de la familia EZ1 cuando fue jornalera.

• Preparar la comida o el almuerzo muy temprano; llevarse a sus hijos al trabajo y comer juntos al regresar a su casa. Tal fue el caso de la familia PL2 cuando la madre lavaba y planchaba ropa ajena.

• Llevar a sus hijos al trabajo y comprar en él platillos preparados. Solución de las personas comerciantes, quienes comían en los mercados (como la familia EZ2).

• Llevar a sus hijos al trabajo y comer con sus patrones o recibir platillos de ellos. Así lo resolvió la madre de la familia EZ1, cuando lavaba y planchaba ropa ajena.

• Encargando o entregando a sus hijos con familiares. Esta estrategia queda ejemplificada con la familia PL3: la madre entregó a dos de sus hijas mayores desde pequeñas a una de sus hermanas, que no pudo tener hijos y que las ha criado como propias. En otra etapa de su vida, dejó a su primera hija con la abuela de la niña en Tepalcingo, Morelos. La señora trabajaba en el Distrito Federal y visitaba a la pequeña cada ocho o quince días. En la actualidad su hija mayor cuida y les da de comer a sus dos hermanos menores. La madre deja la comida preparada temprano y regresa en la tarde a terminar con las labores domésticas. La hija mayor se va entonces a estudiar.

• Encargando a sus hijos con vecinos, quienes los cuidan y les dan de comer. Fue la estrategia empleada por la madre de la familia EZ1, mientras que ella y su marido comían en sus respectivos trabajos.

Los hijos

La mayoría nacieron en el estado de Morelos (catorce en Cuautla y una en Cuernavaca), mientras que el resto fue originario de varios municipios de Puebla o de Nayarit y el Distrito Federal. Como se mencionó con anterioridad, los niños en edad preescolar o escolar en general asisten a la escuela y sólo uno tiene un empleo como jornalero, mientras que los más pequeños permanecen en sus casas.

En los hijos de cinco familias (figura 3) encontramos también varios movimientos migratorios, ya que se desplazaron junto con sus padres. Varios de los desplazamientos se dieron al interior del mismo estado de Morelos. Sólo en dos familias encontramos que los hijos prácticamente no han migrado.

Algunas de las hijas mayores ayudan a sus madres al cuidado del hogar y ninguna ha dejado de estudiar por desempeñar otra ocupación, aunque hay algunas excepciones, como es el caso de una niña que tiene problemas de aprendizaje y de madurez psicológica (familia EZ2).

Ya se ha señalado el apoyo brindado por las hijas mayores en algunas familias, lo que resulta clave para la organización familiar. No obstante, importa señalar que la vigilancia realizada sobre la alimentación de sus hermanos pequeños no siempre es adecuada. Probablemente esto se deba a su juventud e inexperiencia.

Cambios alimentarios intergeneracionales

La información que tenemos en este punto es prácticamente la historia alimentaria que recordaron las madres. Ellas caracterizan la dieta que tuvieron cuando eran niñas (de seis a doce años aproximadamente) y que era la que preparaban las abuelas. Posteriormente, la compararon con la dieta actual de sus hijos. Varias también mencionaron que su alimentación era distinta antes de radicar en Patria Libre o Emiliano Zapata. A continuación presentamos los resultados de estas historias alimentarias.26

Alimentación proporcionada por las abuelas

En general, la dieta se basaba en tortilla, frijol, chile, diversas salsas, verduras cultivadas o recolectadas (jitomate, nopal, calabaza, verdolaga o pápalo), y frutas (naranja y plátano). Sin embargo, se consumieron alimentos de la dieta de transición, como el huevo y la sopa de pasta. Hubo además otros alimentos como papa, haba, ejote y zanahoria. Se tuvo un consumo ocasional de tejidos animales como pollo (cada quince días) y carne (una vez al mes).

La impresión que tenemos a partir de lo descrito por las madres, es que su dieta infantil era más próxima a lo tradicional, aunque contaba ya con elementos de una dieta de transición. No obstante, fue evidente que en algunas de ellas la dieta fue más restringida en calidad y en cantidad. Algunas mencionaron momentos de escasez, en los que consumieron un número limitado de alimentos (por ejemplo únicamente tortillas y salsa en todo el día), o de franca carestía, como lo mencionó la señora de la familia PL2, que dijo haber pasado a veces el día entero sin comer.

La forma en que las abuelas adquirieron sus alimentos fue variable también, básicamente los obtuvieron por cultivo, compra y recolección. Varias de estas familias sembraron maíz, frijol, calabaza o diversas verduras; criaron gallinas y recolectaron vegetales de hoja verde. Otro caso distinto es de la familia EZ2, en donde la obtención de los alimentos fue exclusivamente por compra, pues la abuela tenía un puesto en el mercado y todos los miembros comían ahí.

Al preguntarles cómo habían aprendido a cocinar, nuestras informantes respondieron que les enseñaron sus madres, sus hermanas mayores o al observar y ayudar en la preparación de los alimentos. En algunos casos, como lo manifestó la señora de la familia EZ3, aprendieron nuevos guisos en las ciudades ayudando a las cocineras en las casas donde trabajaron. En esta familia, el esposo le enseñó a su esposa nuevos platillos que conoció cuando él laboró en ciudades.

Un cambio brusco en la alimentación familiar ocurrió al mudarse a Patria Libre o a Emiliano Zapata. Algunas mujeres manifestaron que empeoró. A pesar de que sus penúltimas moradas eran sencillas y alquiladas, contaban con servicios públicos y comercios cercanos (especialmente mercados). Al cambiarse a estas colonias no contaron con servicios, transporte y comercios. A Patria Libre le instalaron más rápidamente el agua y la electricidad. Con el tiempo se contó con transporte público cercano.

En contraste, los habitantes de Emiliano Zapata deben desplazarse a los grandes mercados cercanos (de Cuautla, Ozumba u otros pueblos vecinos) para comprar sus alimentos, ya que los comercios locales son caros. Algunas madres concluyen que este ha sido un precio que han tenido que pagar como consecuencia de tener una vivienda propia.

Alimentación proporcionada por las madres

La descripción de la dieta actual de estas familias se puede clasificar como de transición. A pesar de que el consumo de tortilla es básico, la sopa de pasta y el pan son productos cotidianos. Se comieron además otros cereales como el arroz y en algunas familias la avena. Dentro de las leguminosas, el frijol y esporádicamente lenteja y haba. Con respecto a las verduras se ingirieron las mismas mencionadas por las informantes cuando fueron niñas y además rábano, jitomate y chayote. En el caso de las frutas, se consumieron las de temporada y cotidianamente plátano, manzana y naranja. En los tejidos animales, se comió dos o tres veces por semana huevo y una vez a la semana pollo o res. La ingestión de pescado fue ocasional (una vez al mes o más tiempo). Sólo una familia bebió leche a diario, pero la mayoría la toma una vez a la semana o cada quince días, al igual que el queso o el yogur.

Por lo observado en las encuestas alimentarias aplicadas, la dieta fue más variada el día de compra semanal de alimentos. Pero observamos que se adquirieron alimentos en poca cantidad, con respecto al número de las personas que los consumían.

En Patria Libre las familias obtuvieron sus alimentos por dos vías: comprándolos y a través de las despensas que les da el DIF y el INCMNSZ. Si bien algunas personas tuvieron algunas gallinas, prácticamente no hubo cría de animales. La posibilidad de huerto familiar fue muy restringida, excepción hecha del cultivo de jitomate o chile. La compra de la mayor parte de los alimentos se realizó en los grandes mercados de Cuautla o en la Central de Abasto. Sólo algunos productos como las tortillas se adquirieron en pequeños comercios locales o con vendedores ambulantes (como es el caso del pan).

En Emiliano Zapata hubo más diversidad de formas para adquirir alimentos. Las principales fueron la compra y las despensas. Algunas plantas de hoja verde se recolectaron en los campos vecinos. Quienes trabajaron como jornaleros, recibieron “regalados” aquellos productos que se dañaron en la cosecha. Algunos intercambiaron estos productos por otros alimentos con sus vecinos. Otros los dieron como pago por algún trabajo realizado.

También criaron diversos animales: gallinas, pavos y cerdos. El huerto familiar, si bien pequeño, les permitió tener algunos alimentos como papayas. En el caso de una familia (EZ3), el padre de familia ocasionalmente trabajó como comerciante ambulante (vendiendo pollo y verduras), y la mercancía sobrante la empleó para la alimentación de su familia.

Quienes enseñaron a cocinar a las hijas mayores fueron las madres. Aunque en algunas familias esto no es así, ya sea porque las hijas son aún pequeñas (EZ3 y PL1), o por otro motivo, como problemas mentales (familia EZ2). Si bien ninguna de las informantes lo mencionó, la investigación de campo sí hizo evidente el impacto de la televisión en la educación alimentaria.27

Por último, es muy interesante conocer cómo califican las informantes a la dieta que tuvieron ellas de niñas, con la que en la actualidad tienen sus hijos. Cuatro mujeres consideraron que la dieta de sus hijos es peor, pues los alimentos de antes eran más sanos al ser cultivados por sus propias familias, sin usar químicos y libres de contaminantes. Para otras, el motivo del detrimento en la dieta generacional ha sido el aumento creciente del precio de los alimentos, lo que ha obligado a comprar menos y de menor calidad. En contraste, tres de las madres consideraron que sus hijos comen con más variedad y en más cantidad. Lo anterior porque sus hijos hacen más comidas al día (tres), que cuando ellas eran niñas (dos). Y si bien pasan por momentos difíciles, no padecen hambre.

Discusión

Como se mencionó con anterioridad, algunos médicos y nutriólogos han explicado los cambios alimentarios de nuestro país por medio de las políticas económicas y los programas gubernamentales aplicados. Y que el abandono de ciertos alimentos se debe a cambios en la preparación, distribución, consumo, mercado de los mismos, y al hecho de que las mujeres trabajen.

Si retomamos los resultados de las dos investigaciones antropológicas revisadas, observamos que la alimentación es un fenómeno heterogéneo. Puede variar a lo largo de la vida de un mismo individuo, ser diversa entre miembros de una misma comunidad, y guardar diferencias entre comunidades y regiones. Además existen cambios intergeneracionales.

En la sierra de Sonora la modificación alimentaria se consideró una consecuencia de los cambios en la producción agrícola y la introducción de ganado, lo que tiene relación con la política productiva regional y nacional (como lo señalan los médicos). Nuestro trabajo añade otros factores. Es posible que no sólo la producción para el autoabasto influya en el tipo de dieta, sino también la migración. Habría que profundizar más sobre cómo se transforma la dieta durante los movimientos de las familias o personas, pero aparentemente ello favorece el conocimiento de nuevos alimentos y platillos, lo que puede influir en la variación de la dieta. Sin embargo, la calidad dietética depende de la calidad nutricia de los nuevos alimentos incorporados, y si sustituyen o no a otros productos que antes fueron básicos.

Las familias campesinas han resultado cada vez menos autosuficientes en materia alimentaria, al descender los niveles de autoabasto. Así, el principal camino para adquirir alimentos es su compra. Esto es menos crítico en las zonas urbanas, ya que aun viviendo en zonas marginales, se tiene acceso a los grandes mercados que ofertan alimentos a un mejor precio y en mayor cantidad. Aunque no se cuente con refrigerador, es posible comprar alimentos con más frecuencia y contar con mejores posibilidades de transporte. La dieta es más variada, si bien puede existir desnutrición. En este sentido, las familias no buscan otras fuentes de abasto, sólo un pequeño huerto que sirve de complemento.

En áreas rurales la compra de alimentos sigue siendo la principal forma de abasto, pero es más difícil acceder a comercios que vendan a mejor precio. En esto influye la distancia en que se encuentren las ciudades de la comunidad en cuestión, además de las posibilidades de transporte. Se puede recurrir a otras formas de obtención de alimentos (intercambio, recolección o cultivo), pero esto se restringe si se vive en medios ecológicos difíciles.

La carencia de servicios públicos es un factor importante en el detrimento alimentario. La falta de abastecimiento de agua y drenaje tiene influencia directa con la presencia de enfermedades infecciosas y parásitos intestinales. La carencia de luz impide contar con aparatos eléctricos como refrigeradores (en estas comunidades además facilitaba la picadura de alacrán, especialmente en los niños). El no contar con caminos y carreteras adecuados entorpece el abasto alimentario y el comercio local.

El aprendizaje culinario no sólo se da en el hogar, bajo la enseñanza de las madres o hermanas mayores. En el caso de las familias morelenses fue evidente que la educación alimentaria es más compleja: se puede aprender a cocinar en un orfanato, o con algún vecino o pariente. Un aspecto importante en este sentido y que no se profundizó lo suficiente, es la influencia de los medios masivos de comunicación. Podemos preguntarnos, por otra parte, el papel de la escuela y el médico al respecto.

El cocinar y comprar alimentos puede convertirse en un reto para mujeres que trabajan. Desde las campesinas hasta las empleadas, las soluciones encontradas son diversas, pero dependen del tipo de trabajo de la madre, el tiempo en que ésta se encuentra ausente del hogar, la posibilidad de llevar a sus hijos al trabajo (y de comer ahí) y, finalmente, de las redes sociales establecidas con parientes y vecinos. Por otra parte, es posible, en los casos en que las hijas mayores son las responsables de dar de comer a los niños pequeños, que no tengan el suficiente cuidado en vigilar la alimentación.

Las dos investigaciones antropológicas confirman que la dieta se ha ido transformando por generación. Comparando los resultados, encontramos que las madres en Emiliano Zapata o Patria Libre pertenecen en realidad a la generación de las hijas en el trabajo citado de Sonora. Se trata de mujeres que vivieron su infancia y adolescencia en los últimos años de la década de los sesenta y en los setenta, cuando el país en general ya presentaba, de acuerdo a las encuestas, la transición alimentaria. En Sonora se consideró que el cambio de dieta fue más radical a partir de los años setenta, con el auge de consumo de alimentos industrializados En las familias que investigamos se observó en esta misma generación un patrón tradicional, aunque con la presencia de algunos alimentos de transición. Y este patrón estuvo relacionado con áreas rurales e indígenas y con poco movimiento migratorio. En la actualidad, la dieta que nuestras informantes dan a sus hijos es plenamente de transición.

Los médicos y nutriólogos consideran que la desnutrición en México ha sido sensible a la implementación de programas sociales gubernamentales. Este aspecto no fue considerado en el trabajo realizado en Sonora y lo ha sido de manera somera en el efectuado en Morelos. Esperamos que el análisis de la antropometría tomada en los niños en esta última investigación, y un análisis más fino sobre el PIAN-Morelos, nos permita a futuro conocer con mayor profundidad el impacto de este tipo de programas a nivel familiar.

Cabe mencionar que las despensas otorgadas no cumplieron su función como alimentos complementarios de la dieta familiar, pero se convirtieron en una posibilidad más de acceso de alimentos.

En esta investigación, la reconstrucción de historias de vida fue una herramienta que arrojó una buena información sobre la dinámica de la alimentación que tuvieron las personas estudiadas, pero por las características de la técnica empleada, no pudo extenderse a un amplio número de informantes. Proponemos que el empleo de esta técnica en el ámbito alimentario es deseable en estudios antropológicos. Si bien debemos estar conscientes que sólo se obtendrán datos cualitativos y no cuantitativos (como el consumo de raciones, por ejemplo), que sí proporcionan otras herramientas en estudios de alimentación actual.

Cabe destacar, que a pesar de haber vivido en distintas ciudades, las personas que conformaron nuestra muestra no renunciaron a preparar ellas mismas su comida y el ámbito familiar fue básicamente el espacio de la alimentación, algo que se ha perdido en algunas familias urbanas.

Conclusiones

Las encuestas nacionales de alimentación y nutrición demuestran que la población mexicana presenta una transición alimentaria, en la que se abandona la alimentación tradicional. Esto puede tener diversas repercusiones en el estado de nutrición de la población, al no observarse una franca mejoría, que trae como efecto la coexistencia de enfermedades ligadas a la desnutrición y al exceso alimentario. Así el mexicano está malnutrido.

Son pocos los estudios antropológicos que observan este fenómeno. Un trabajo realizado en la sierra sonorense atestiguó varios de estos cambios alimentarios intergeneracionales, en relación con la modificación de los patrones productivos.

El presente ensayo intenta aproximarse al conocimiento de los factores influyentes en los cambios de alimentación, y en cómo se va dando esta transformación en la dieta. Dentro de los elementos detectados se encuentran la migración, la residencia en medios rurales o urbanos, la carencia de servicios públicos, la educación alimentaria, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral y las posibilidades de establecer redes sociales.

Resulta difícil caracterizar la dieta tenida en una etapa pasada de la vida de una persona mediante el empleo de historias de vida, pues varios alimentos resultan obviados o simplemente han sido olvidados. Además, es prácticamente imposible reconstruir la cantidad de alimentos consumidos. Sin embargo, esta técnica permitió aproximarnos hacia algunos cambios de la alimentación entre diferentes generaciones.

La dieta proporcionada a las abuelas en las familias de Morelos tuvo características más tradicionales, si bien en varios casos estuvieron presentes algunos elementos correspondientes a la dieta de transición. Creemos que la dieta de la última generación mejoró en variedad, pero resultó insuficiente en cantidad y calidad, lo que quizá sea uno de los factores que explique la desnutrición infantil observada.

En la comunidad con características rurales (Emiliano Zapata), la dieta fue más pobre en calidad y cantidad. Se tuvo también un acceso limitado a los alimentos por medio de su compra, lo que obliga a desarrollar otras formas de acceso a los mismos. En contraste, en Patria Libre hay menos vías de obtención, pero una mayor variedad y cantidad de los mismos, lo que no significa que sea la dieta adecuada.

Ninguna de las familias observadas optó (salvo una en un momento de su historia) por renunciar a la preparación de comida y obtenerla ya preparada por otras personas; fenómeno creciente en las grandes ciudades. Sin embargo, el hecho de que la madre de familia o las hijas mayores se encarguen de esta actividad implica una gran organización, sacrificio, momentos de estrés y cansancio.

La apreciación sobre la mejora o detrimento generacional de la alimentación es variable: algunas mujeres consideran que mejoró (en calidad y cantidad), en tanto otras que empeoró (principalmente en calidad y en algunos casos en cantidad).

El mecanismo básico de aprendizaje en materia alimentaria fue en el ámbito doméstico, aunque en las mujeres migrantes también influyó la convivencia con otras mujeres y distintos patrones alimentarios observados en las ciudades donde se trabajó. Por otra parte, los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, tienen un impacto fundamental en la educación alimentaria de estas familias.

Por último, cabe aclarar que es necesario profundizar sobre las causas y los cambios de comportamiento que se dan en distintos sectores de nuestro país en relación con la transformación alimentaria. Los antropólogos podemos hacer importantes aportes al respecto, reconstruyendo historias alimentarias por generación. Comprender el motor de cambio alimentario, y cómo este repercute en el estado nutricio de nuestra población, es uno de los retos de la antropología mexicana.

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo, “Cultura y Nutrición”, en Peláez Casabianca, Manuel (comp.), Cuadernos de Trabajo. Presencia de la antropología en los estudios sobre alimentación, México, UNAM/INNSZ, 1997, pp. 21-37.

Ávila Curiel, Abelardo, Teresa Shamah Levy y Adolfo Chávez Villasana, Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996, México, INNSZ, Subdirección General de Nutrición de Comunidad, 1996, 93 pp.

Boletín Informativo PIAN-Morelos, núm. 1, agosto de 1993, 8 pp., México, INNSZ, Programa Integral de Apoyo a la Nutrición de Morelos, H. Cuautla de Morelos.

Bourges, Héctor, “Nutritional status of the mexican population”, en Nutrition in the 1980´s: Constrains on Our Knowledge, Nueva York, Alan R. Liss Inc., 1981, pp. 249-269.

Calderón-Jaimes, Ernesto, “Perspectivas de la investigación y la acción en el campo de las enfermedades infecciosas en México”, en Salud Pública de México, vol. 34, núm. 3, mayo-junio de 1992, 4 pp.

Chávez, Adolfo, et al., “La transición epidemiológica nacional en alimentación y nutrición”, en Sociedad, economía y cultura alimentaria, México, CIAD/CIESAS, 1994, pp. 273-300.

Chávez, Adolfo, José Antonio Roldán y Miriam M. de Chávez, “Un diagnóstico sobre la situación nutricional de México”, en Estudios de Antropología Biológica, vol. VII, México, IIA/UNAM, 1997, pp. 139-156.

Encuesta Nacional de Nutrición 1999, tomo 1, México, INSP/SSA/INEGI, 2000, 86 pp.

Monroy, Rafael, et al., “Características del medio físico y biótico”, en Mitos y realidades del Morelos actual, México, CRIM/UNAM, 1992, pp. 37-64.

Pérez López, Emma Paulina y María Isabel Ortega Vélez, “De mujeres a mujeres: hacia una historia de la alimentación en la sierra norte de Sonora (1930-1985)”, en Sociedad, economía y cultura alimentaria, México, CIAD/CIESAS, México, 1994, pp. 367-391.

Sánchez Saldaña, Kim, Migración de la Montaña de Guerrero: el caso de jornaleros estacionarios en Tenextepango, Morelos, México, ENAH, 1996, 255 pp.

Sepúlveda, Jaime y Héctor Gómez Dantés, Origen, rumbo y destino de la transición en salud en México y América Latina, Montevideo, IDRC/CRDI, 1998, 11 pp.

Ysunza Ogazón, Alberto, et al., Dietas de transición y riesgo nutricional en población migratoria, México, INNSZ/Conacyt, División de Nutrición, Publicación L-67, 1985, 103 pp.

Sobre la autora

Martha Beatriz Cahuich Campos

Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH.

Citas

* Quiero agradecer la colaboración del equipo que llevó a cabo el PIAN-Morelos, en especial con el doctor Abelardo Ávila y la maestra Teresa Shamah. También a los estudiantes de la licenciatura de antropología física de la ENAH, que han participado en este proyecto, en especial la labor de Ana Lucía Saldívar Benítez y Karla Arista Guerra. Por otra parte, los comentarios de los maestros Luis Reygadas, Kim Sánchez y Anabella Barragán han sido sumamente valiosos para este estudio.

- Jaime Sepúlveda y Héctor Gómez Dantés, “Origen, rumbo y destino de la transición en salud en México y América Latina”, 1998. [↩]

- Idem, y Ernesto Calderón-Jaimes, “Perspectivas de la investigación y la acción en el campo de las enfermedades infecciosas en México”, en Salud Pública de México, vol. 34, núm. 3, mayo-junio, 1992. [↩]

- Jaime Sepúlveda y Héctor Gómez Dantés, op. cit. [↩]

- Idem. [↩]

- Idem. [↩]

- Adolfo Chávez, et al., “La transición epidemiológica nacional en alimentación y nutrición”, en Sociedad, economía y cultura alimentaria, 1994. [↩]

- Idem. [↩]

- Desde 1958 y 1962, el Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán” realizó una primera serie de encuestas en comunidades del medio rural, en zonas semi-rurales, suburbanas y barrios populares del Distrito Federal. Con ellas se intentó reconocer las características de la población en riesgo nutricio. En el periodo de 1963 – 1974 se continuó el levantamiento sistemático de una segunda serie de encuestas nutricias, con el fin de complementar el panorama de la nutrición. A estas encuestas se añadió una tercera serie de encuestas nutricias realizadas antes de 1977. En 1974, el INNSZ llevó a cabo la primera Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural Mexicano (ENAL 74). La información de esta encuesta sólo se procesó en una mínima parte y permaneció inédita hasta 1990. En 1979 se realizó la ENAL 79. En 1988, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN 88). Por otra parte, en 1989 se llevó a cabo la ENAL 1989, que permitió una visión dinámica de la evolución de las condiciones de nutrición de la población en el medio rural. En 1995 el INNSZ realizó la Encuesta Urbana de Alimentación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ENURBAL 95), la cual puso de manifiesto la predominancia de problemas nutricios por exceso y desequilibrio en la alimentación de la población urbana. La ENAL 96 mantuvo la comparabilidad de la serie de Encuestas Nacionales de Alimentación (Abelardo Ávila Curiel, et al., Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996, 1996). En el año 2000 se presentaron los resultados de la ENN 1999 por el Instituto Nacional de Salud Pública (Encuesta Nacional de Nutrición 1999, 2000). [↩]

- En este artículo consideramos como dieta tradicional aquella que fue predominante en las zonas rurales indígenas durante la primera mitad del siglo XX. En general, está basada en maíz, frijol, verduras, frutas, insectos y bebidas regionales. Pueden existir además preparaciones culinarias características. Por dieta de transición, entendemos aquella que presenta cambios en cuanto a la incorporación y abandono de alimentos y prácticas culinarias de la dieta tradicional. Ésta se ha realizado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Cabe mencionar, que si bien médicos, nutriólogos y antropólogos emplean términos como dieta “indígena”, “tradicional”, “de transición” o bien, “patrón alimentario de sectores marginados”, “de la población proletaria”, “de clases urbanas medias y altas,” etcétera, pocos autores intentan definir estos conceptos, o más aún, proponer patrones alimentarios generales para nuestro país. [↩]

- Adolfo Chávez, et al., “Un diagnóstico sobre la situación nutricional de México”, en Estudios de Antropología Biológica, vol. VII, 1997. [↩]

- Idem. [↩]

- Por ejemplo, el huevo se ha mantenido como la proteína más barata y ha sido un factor de apoyo alimentario a la dieta infantil. [↩]

- Adolfo Chávez et al., op. cit., 1997. [↩]

- Ema P. Pérez López y Ma. Isabel Ortega Vélez, “De mujeres a mujeres: hacia una historia de la alimentación en la sierra norte de Sonora (1930-1985)”, en Sociedad, economía y cultura, 1994. [↩]

- Idem. [↩]

- Idem. [↩]

- Boletín Informativo PIAN-Morelos, 1993. El PIAN-Morelos estuvo a cargo del doctor Abelardo Ávila y la maestra Teresa Shamah. [↩]

- Realizamos tres temporadas de campo entre 1995 y 1997 en cada una de las comunidades. En cada visita se efectuó una valoración antropométrica de los niños, con el fin de tener elementos que nos permitieran aproximarnos a su estado de nutrición. A la mayoría de las familias se les aplicó encuestas socioeconómicas y de alimentación; en algunas de ellas -quienes fueron nuestros informantes clave-, entrevistas dirigidas. Todo esto nos permitió obtener información socioeconómica y alimentaria, además de investigar las posibles estrategias de supervivencia que aplica cada unidad doméstica. Se midieron antropométricamente a la mayor parte de los niños atendidos por el PIAN: 68 en Patria Libre (37 varones y 31 mujeres) y 110 en Emiliano Zapata (48 varones y 62 mujeres), pertenecientes a 45 familias en Patria Libre y 58 en Emiliano Zapata. [↩]

- Se intentó conocer sobre cambios intergeneracionales con respecto a migración, alimentación y organización familiar, a través del empleo de historias de vida en varias de las familias estudiadas; sin embargo, por lo laborioso de la aplicación de esta técnica y otras dificultades prácticas, se obtuvo información confiable de sólo siete familias con quienes además existió la suficiente confianza para grabar las diversas pláticas. [↩]

- Rafael Monroy et al., “Características del medio físico biótico”, en Mitos y realidades del Morelos actual, 1992. [↩]

- La niña a quien se hace referencia tiene problemas de aprendizaje, por lo que no fue admitida en la escuela primaria local. Su hermano tampoco porque la madre no tuvo uno de los documentos necesarios para su admisión. [↩]

- Uno de ellos puede ser comerciante ambulante en ocasiones o migrar como albañil a la Ciudad de México en otras. El otro padre de familia combina cotidianamente el trabajo del campo con el comercio ambulante, en el mercado de Ozumba. [↩]

- Es importante aclarar que la manera en que las abuelas resolvieron el poder conjugar distintas actividades seguramente varió a lo largo de sus vidas, pero la información que presentamos es la que recuerdan las madres cuando eran niñas, es decir de una etapa en la vida de las abuelas. [↩]

- Varias de ellas vivieron algunos meses en otros estados como jornaleras, contratadas por compañías especializadas que las llevaban a laborar fuera del pueblo o ciudad donde residían. La mayoría hicieron estos viajes con sus familias (con esposos e hijos). Tal es el caso de la familia EZ2, donde la madre trabajó en tierras de los estados de Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo y Coahuila. [↩]

- Por ejemplo, la madre de la familia EZ1 tuvo problemas con su hermana cuando vivían juntas en Puebla, por lo que decidió mudarse. En la familia PL3 la madre huyó de su esposo que la golpeaba. La madre de la familia EZ2 decidió mudarse después de que resultó herida en un asalto, al terminar de vender comida en su puesto ambulante de Cuernavaca. [↩]

- No todas pudieron explicar cómo fue la alimentación que les proporcionaron sus propias madres, es el caso de la madre de la familia EZ1 quien, como ya se mencionó, quedó huérfana a los diez años. [↩]

- Esto fue particularmente claro en Emiliano Zapata, ya que en el tiempo en que se realizó esta investigación se introdujo la electricidad. Así pudimos observar cómo los niños conocieron una mayor cantidad de productos industrializados al observar los comerciales intercalados dentro de los programas infantiles, pero también cómo spots o programas destinados para dar una orientación alimentaria correcta eran vistos por las madres de familia. [↩]