La alimentación representa un acto fisiológico necesario para sobrevivir. Como tal, consiste en la acción mediante la cual un ser vivo introduce a su cuerpo sustancias orgánicas e inorgánicas que le aportan los nutrimentos requeridos para su adecuado funcionamiento. El hombre, en su condición animal debe satisfacer las necesidades biológicas, pero en su calidad de miembro de una comunidad debe regirse por patrones de conducta, de organización y de ideología, adquiridos por su poder de adaptación a través de su historia. Estos patrones llegan a ser más importantes que la satisfacción fisiológica o anímica básica, convirtiéndose en imperativos sociales que exigen una respuesta cultural para garantizar la cohesión, integridad y adecuado funcionamiento del grupo social de pertenencia.1

Los hábitos alimenticios están determinados por un sistema relacionado con la disposición, obtención y distribución de los recursos naturales que se consideran apropiados como alimentos y que en conjunto forman la dieta. Este sistema incluye el medio ambiente, la organización social y política, y los patrones culturales e ideológicos que condicionan las creencias, preferencias, restricciones y usos de los alimentos.2

La reconstrucción de los patrones de alimentación de poblaciones antiguas en distintas épocas y lugares aporta elementos para analizar el poder adquisitivo de recursos y su estrecha vinculación con la estratificación social; también constituye un apoyo para entender el desarrollo agrícola, el grado de tecnificación, las redes de intercambio comercial y la dinámica poblacional. La dieta de sociedades pretéritas proporciona además datos para la evaluación de las condiciones individuales y colectivas de nutrición y salud, tema central en los estudios bioantropológicos y arqueológicos.

Los primeros trabajos sobre paleodieta tuvieron un enfoque fundamentalmente ecológico, de gran utilidad y que prevalece hoy en día, pues centraron sus resultados en investigaciones del medio ambiente y de tecnología agrícola. Entre muchos otros, se pueden citar los de Kowalewski,3 quien estudió patrones de asentamiento prehispánico en el valle de Oaxaca; y de Flannery,4 coordinador en esa misma región de una amplia investigación sobre las condiciones de vida de pobladores de las cuevas de Guilá Naquitz, desde 8000 años a.C., hasta asentamientos posclásicos. Otro ejemplo es el de Ivanhoe,5 quien trató la relación entre dieta y demografía de la población texcocana durante la Conquista española.

Otros trabajos retoman esta línea e incorporan además los resultados de estudios antropofísicos de los restos esqueléticos, ya que a través de observaciones morfológicas y osteométricas detectan aspectos relacionados con la nutrición y la salud. Al respecto, existen trabajos como los de Cohen y Armélagos (1984) y de Martin, Goodman y Armélagos (1991), de carácter epidemiológico, que abordan al individuo como parte integral del medio en un contexto social y cultural determinado. El tema de la relación entre el tipo de alimentación, procesos infecciosos y desnutrición son tratados por varios autores.6 Por su parte, Brothwell7 hizo estudios sobre la salud de los individuos y sus actividades ocupacionales. Saul8 aplica una metodología de análisis multifactorial, pues integra datos derivados de los rasgos esqueléticos como edad, sexo y genética, con información del contexto ecológico y sociocultural.

A partir de los planteamientos de Saul, en México surgen investigaciones9 con este enfoque en las que se abordan las condiciones de vida de poblaciones mesoamericanas con un planteamiento analítico integral.10

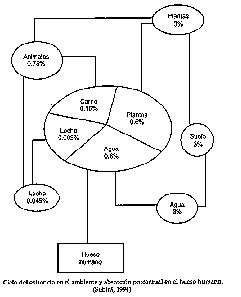

Los estudios acerca de la dieta y sus repercusiones en las condiciones de vida han incluido en los últimos años el análisis químico de los restos esqueléticos. Esta propuesta metodológica surgió a partir del descubrimiento del ciclo biogeoquímico del estroncio y sus efectos en los tejidos animales (véase figura 1), como consecuencia de las investigaciones sobre los efectos nocivos del estroncio 90 (Sr90) en la salud humana durante la segunda guerra mundial.11

Los pioneros

Toots y Voorhies se consideran los primeros investigadores que recurrieron a estos procedimientos como una herramienta antropológica para la reconstrucción de paleodietas, presentando en 1965 los resultados de los niveles de estroncio en muestras óseas de animales herbívoros. Algunos años después fueron seguidos por otros autores,12 quienes centraron sus objetivos en probar la eficacia de la técnica y examinar el consumo diferencial de proteínas animales y recursos vegetales, a través de la determinación de las concentraciones de estroncio y la relación entre el estroncio y calcio (Sr:Ca).

La premisa básica de estos trabajos sostenía que los organismos absorben el estroncio en cantidades que varían de manera inversa a su rango a lo largo de la cadena alimenticia. Por ejemplo, las plantas retoman el elemento directamente del ambiente y los animales herbívoros lo obtienen de éstas pero en menor cantidad; los carnívoros, en consecuencia, asimilan aún menos estroncio que los herbívoros; los omnívoros se encuentran en medio de ambos extremos.

El efecto trófico relacionado con los niveles de estroncio en los tejidos es reforzado por los procesos de interacción entre este mineral y el calcio, ya que ambos son elementos terrestres alcalinos, poseen atributos químicos y desarrollan funciones fisiológicas similares. Como el calcio, la mayor parte del estroncio absorbido se deposita en el tejido óseo mediante el fenómeno de sustitución iónica; las cantidades son reguladas por mecanismos discriminatorios internos que se desarrollan en los tractos gastrointestinales y urinarios de los mamíferos, que normalmente relacionan la absorción del primero con la secreción del segundo.

Los principios metabólicos de los minerales propiciaron una variedad de aplicaciones además de la reconstrucción de dietas individuales, tales como la evaluación de los cambios diacrónicos en los patrones alimentarios y las diferencias de la alimentación entre sectores de una misma población con el fin de identificar estratificación social. Como ejemplo de ello se puede citar la tesis doctoral de Brown,13 en la que cuantificó los niveles de estroncio en muestras óseas humanas de los sitios de Tierras Largas y Huitzo, en el valle de Oaxaca. Sus resultados reportaron diferencias entre los individuos de distintos estratos sociales: las personas de mayor jerarquía tenían una dieta más rica en proteínas animales que aquellas consideradas de una menor jerarquía.

Por otro lado, cabe destacar la investigación de Margaret J. Schoeninger,14 en la que analizó 35 muestras de esqueletos de habitantes del periodo Formativo con la hipótesis de que los niveles de estroncio, y en consecuencia del consumo de vegetales, se relacionaban con el estrato social de los individuos. La autora efectuó el procedimiento químico por medio de las técnicas de espectrometría de absorción atómica y activación de neutrones y comparó los resultados con la cantidad y calidad de manufactura de los objetos depositados como ofrenda. Los sujetos que presentaron bajos contenidos minerales fueron localizados con piezas de jade, mientras que los niveles altos se cuantificaron en individuos acompañados únicamente con artefactos cerámicos. Schoeninger concluye que la población en general tenía una alimentación sin graves deficiencias nutricionales, pero que las personas con elevado rango social gozaban de un mayor consumo de carne, mientras que el resto se alimentaba prioritariamente de recursos vegetales.

Las observaciones técnicas más importantes giran en torno al comportamiento del estroncio, destacando que: a) se deposita en el tejido óseo en proporción directa con la cantidad consumida en los alimentos; b) una vez que madura como cristal sólo puede ser removido como resultado de la actividad osteoclástica, posible únicamente en vida; c) se distribuye en diferentes tipos de huesos; d) no existe consenso sobre posibles niveles diferenciales en adultos e infantes; e) su cantidad es condicionada por las características metabólicas individuales estrechamente relacionadas con la alimentación; y, f) su contenido en los huesos varía en las distintas especies animales, pero en una magnitud menor a la que producen las diferencias causadas por la dieta. Con esto, la autora señala como uno de los aspectos más relevantes la estabilidad química del estroncio, lo que le impide ser afectado gravemente por la diagénesis,15 proceso que se refiere a los cambios en la composición ósea por las condiciones del contexto de enterramiento.16 Las bases técnicas que estableció Schoe-ninger respondían a las tesis de los pioneros en este campo, cuyo planteamiento fundamental era precisamente la estabilidad del estroncio en el esqueleto aun después de la muerte, propiedad que garantizaba su utilidad como un indicador del consumo de vegetales.17

Hacia finales de los años setenta surgió una segunda gran corriente teórico-metodológica que hacía énfasis en la necesidad de profundizar en el conocimiento del proceso diagenético para hacer interpretaciones objetivas relacionadas con patrones alimenticios, dando pie a que en la siguiente década se diera un fuerte impulso a esta línea de investigación.

La década de los ochenta y principio de los noventa

Esta época inició con la polémica en torno a la validez de los resultados derivados de las experimentaciones pioneras. Sillen18 entabló una confrontación entre la posición de Parker y Toots,19 quienes planteaban el uso confiable del estroncio, y la de Elias,20 quien descartaba tal posibilidad. Sillen evaluó los niveles de estroncio y calcio en restos óseos de animales carnívoros y herbívoros, sin encontrar diferencias importantes; posteriormente los comparó con huesos humanos cuyos valores se ubicaron en el mismo parámetro que el resto. Ante estos resultados, el autor no definió una posición clara respecto a la credibilidad de los procedimientos y concluyó que “pueden ser efectivos en ciertas circunstancias, siempre y cuando su aplicación no rebase el tiempo de alteraciones postmortem que ya no puedan ser controladas”.21 Finalmente propuso el análisis previo en muestras animales, con el fin de detectar los efectos diagenéticos y aplicar confiablemente la técnica, obteniendo con ello interpretaciones objetivas sobre las prácticas alimentarias humanas.

La reflexión de Sillen constituye un claro ejemplo de la nueva tendencia surgida a principios de los años ochenta y que continúa hasta la actualidad, basada fundamentalmente en la preocupación por conocer los mecanismos diagenéticos. A partir de este momento una gran cantidad de estudios se abocaron a reconocer y definir la naturaleza de este fenómeno, identificar sus causas y discriminar sus efectos, por ejemplo Waldron, 1981, 1983; Lambert et al., 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1991; Katzenberg, 1984; Nelson y Sauer, 1984; Pate y Brown, 1985; Nelson et al., 1986; Piepenbrink, 1986; Kyle, 1986; Klepinger et al., 1986; Edward, 1987; Bryne y Parris, 1987; Pate y Hutton, 1988; Sillen, 1989; Garland, 1989; Weiner et al., 1989; Newesely, 1989; Tuross, 1989; Tuross et al., 1989; Grupe y Piepenbrink, 1989; Piepenbrink, 1989; Williams, 1989; Schoeninger et al., 1989; Pate et al., 1989, 1991; Rae et al., 1989; Sillen, 1989; Radosevich, 1989; Pleiffer, 1992; Micozzi y Sledzik, 1992; Schmidt-Schultz y Schultz, 1999.

Esta gran producción aportó nuevas propuestas técnico-metodológicas para analizar el estado y cambios antemortem que sufre el material óseo (proceso biogénico) y su influencia en la diagénesis. Algunas propuestas abordaron la distribución espacial de los minerales óseos, la relación entre el deterioro mineral y el orgánico, la sustitución iónica en la hidroxiapatita como producto del medio ambiente y la influencia de factores físico-químicos (pH, temperatura, porosidad del suelo, etcétera). También se promovieron nuevas formas para identificar el estroncio procedente originalmente del hueso, para conocer con mayor precisión la estructura ósea y observar los cambios diagenéticos y para detectar contaminación y provocar su eliminación.22 Inclusive, estas bases metodológicas también fueron de gran utilidad en la búsqueda de técnicas de fechamiento en restos óseos.23

Precisamente en esta etapa surgió la propuesta de incorporar un grupo mayor de elementos químicos a la experimentación con el fin de discriminar con precisión el origen de los alimentos consumidos, método conocido como análisis multielemental. Por ejemplo, el magnesio, manganeso y vanadio se incorporaron, junto con el estroncio y el calcio, como indicadores de recursos vegetales; mientras que el zinc, selenio, cobre y molibdeno, para detectar proteínas de origen animal. No obstante, el análisis multielemental continuó centrando su atención en las cantidades de estroncio y en la relación de éste con el calcio.

A pesar de que esta nueva modalidad pareciera tener ventajas sobre los estudios de elementos simples, en realidad presentaba mayores dificultades: 1) el incremento de problemas por resolver cuando aumenta el número de minerales; 2) las concentraciones de cada uno de los elementos en los huesos varían debido a los mecanismos biogénicos específicos; 3) el proceso diagenético afecta de manera diferencial a cada uno de los minerales; y 4) la necesidad de conocer y controlar dichos cambios. Estas razones motivaron aún más las investigaciones paralelas que venían efectuándose en torno al proceso diagenético.24

Como ejemplo de los primeros trabajos que incorporaron el análisis multielemental, se puede citar a Fornaciari,25 cuyo objetivo principal fue conocer la dieta de un grupo de pobladores romanos del siglo IV y contribuir a definir su estrato social. Los autores cuantificaron los contenidos de calcio, estroncio, zinc y plomo a través de la técnica de absorción atómica, en dos series de esqueletos localizadas en Villa de Giordani, Roma. La primera provenía de una familia enterrada en un mausoleo de grandes dimensiones, y la segunda de la basílica contigua, ambas construcciones anónimas del inicio del cristianismo.

Los resultados mostraron mayores cantidades de zinc y plomo en los sujetos procedentes del mausoleo, en comparación con bajos niveles de estroncio; mientras que en los otros, sucedió exactamente lo contrario. Fornaciari y coautores concluyeron que este fenómeno se debía a que la familia del mausoleo, de un rango social más alto -contaba con un lugar construido exprofeso para su entierro- practicaba la ingesta sistemática de carne y profusas cantidades de vino, servidas en artefactos metálicos que contenían plomo. Mientras tanto, los individuos que fueron depositados en la basílica, en donde supuestamente se enterraban a pobladores de menores recursos, acostumbraban bajo consumo de carne y de vino, y una alimentación basada en productos de origen vegetal. Tras estas conclusiones, los autores hicieron hincapié en continuar aplicando estas técnicas como un soporte para entender las economías diferenciales de grupos desaparecidos, pugnando así por la incorporación de nuevas alternativas de investigación en el quehacer antropológico e histórico.

Ezzo, es otro autor que intentó esclarecer mecanismos de contaminación a través del comportamiento de diversos minerales.26 Estudió 82 muestras de restos óseos animales procedentes de la cueva de La Ventana y los comparó con fauna contemporánea del desierto de Sonora. Por medio de la técnica de emisión de plasma analizó las concentraciones de once elementos: aluminio, bario, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, sodio, fósforo, estroncio y zinc. Entre sus conclusiones más importantes, destacó que el bario es más sensible que el estroncio como indicador de paleodietas, aunque aclaró que la observación se derivó del estudio de un caso procedente de una zona árida. Otro aspecto sobresaliente es la vinculación que detectó entre el aluminio, potasio, sodio y manganeso, como producto de la contaminación del hueso por formación de óxidos.

El análisis multielemental ha sido una técnica muy utilizada a lo largo de los años noventa en varias partes del mundo. Entre otros trabajos se pueden mencionar los de González-Reimers y colaboradores,27 en los cuales se analizaron comparativamente las prácticas alimentarias de aborígenes de las Islas Canarias; y de Aufderheide y otros, quienes estudiaron grupos guanches y pobladores del desierto de Atacama, al norte de Chile.28

También surgieron estudios con un enfoque distinto, como el de Moore y colaboradores,29 en el que hizo un llamado a evitar los tratamientos de conservación y restauración que pudieran afectar la composición ósea. En este caso se utilizaron 20 muestras esqueléticas de habitantes de la Edad de Hierro pertenecientes a la Colección Mecklenberg del Museo Peabody, de la Universidad de Harvard, las cuales habían sido consolidadas anteriormente con un material sintético de acetato de polivinilo. Con el fin de eliminar el consolidante e indagar sobre posibles alteraciones sufridas en la composición mineral y orgánica, los restos óseos fueron sometidos a un proceso de limpieza química con acetona. Aunque se pudo eliminar el consolidante de manera efectiva y no se detectaron rastros de contaminación, este proceso trajo consigo la pérdida de una parte de la muestra.

Con esta experiencia, los autores observaron que los consolidantes presentan varias desventajas: a) en algunas circunstancias pueden contaminar las osamentas y variar los resultados de los análisis químicos; b) cuando el hueso se consolida, sucede lo mismo con los elementos contaminantes como raíces, partículas del suelo, fragmentos de insectos, etcétera; c) teóricamente son reversibles, pero en la práctica esto no se aplica en todos los casos; d) los tratamientos para su eliminación son tardados, costosos e improcedentes en pequeñas muestras o en huesos débiles y fragmentados; y e) en los museos los restos óseos son consolidados en varias ocasiones, empleando diversas sustancias que se diluyen en forma diferencial y que no son compatibles entre sí.

Moore y su equipo acentuaron la necesidad de seleccionar y separar muestras del material óseo antes de aplicar tratamientos de consolidación in situ, con el objetivo de poderlas examinar posteriormente. Finalmente subrayaron que los restos humanos, gracias a su potencial informativo, representan un signo del pasado cultural y de las relaciones ecológicas, argumento que debe contemplarse en los programas de conservación y restauración.

Esta época continuó sorprendiendo con sus innovaciones metodológicas. Es aquí cuando se introdujo el análisis de isótopos estables (carbón, nitrógeno, hidrógeno y sulfuro) en los estudios antropológicos sobre dieta y nutrición, sugerida años atrás por Since Vogel y van der Merwe y DeNiro y Epstein.30 Las bases teóricas fueron sentadas por Robert Hall en 1967, cuando trabajando en técnicas de fechamiento observó que el maíz y otros vegetales que tienen un alto contenido de carbono 13 producían anomalías en el radiocarbono.31

La premisa fundamental de este procedimiento es que “tú eres lo que tú comes”, pues los tejidos animales tienen una composición isotópica que proviene de la simple mezcla de relaciones que mantienen con los constituyentes de la dieta. De esta forma, las características de los isótopos en el tejido óseo estarían reflejando proporcional y directamente el tipo de alimentos consumidos.32 Para lograr resultados efectivos de estas pruebas, existen algunos requisitos: conocer los rangos en la composición isotópica de los alimentos; controlar la concentración de isótopos de la sección seleccionada de la muestra ósea (por ejemplo el colágeno); que la dieta hubiera incluido la variedad suficiente de recursos animales y/o vegetales para poder distinguir las características de cada uno de ellos, y que los restos óseos se encuentren en buen estado de conservación.33

Mientras autores como Vogel y van der Merwe demostraban la utilidad del análisis isotópico del carbón, otros como DeNiro y Epstein34 experimentaban también con el nitrógeno, logrando establecer métodos para su identificación. Una de las aportaciones más importantes de estos últimos autores ha sido el estudio diacrónico que realizaron con restos óseos del valle de Tehuacán en 1981, demostrando un cambio dramático en la dieta a través del tiempo, con la reducción en la variedad de especies animales y vegetales consumidas en periodos tardíos.

Otros resultados importantes fueron obtenidos por Tauber (1981), quien recurrió al isótopo de carbono 13 para identificar el consumo de recursos marinos por pescadores del Mesolítico y agricultores del Neolítico en Dinamarca. Por su parte, Schoeninger y DeNiro (1982, 1983, 1984) cuestionaban la eficacia de dicho isótopo y probaron la utilidad del nitrógeno con un objetivo similar. Posteriormente, la misma Schoeninger (1985) hizo comparaciones entre los radios de los isótopos de carbono y nitrógeno con los niveles de estroncio en los huesos, mientras que trabajos de esta índole fueron desarrollados en forma paralela por otros autores: Van der Merwe, 1982, 1989; et al., 1981; Chisholm, 1989; et al., 1982, 1983a, 1983b; Krueger y Sullivan, 1984; DeNiro, 1985, 1987; Walker y DeNiro, 1986; Ambrose y DeNiro, 1986a, 1986b, 1987, 1989; Lovell et al., 1986a, 1986b; Lynott et al., 1986; Sealy, 1986, y Van der Merwe, 1986, 1988, et al., 1987; Ambrose, 1987; Lee-Thorp y Van der Merwe, 1987; Keegan, 1989, y DeNiro, 1988; White y Schwarcz, 1989; Katzenberg, 1989a, 1989b; Lee-Thorp et al., 1989.

Con respecto a poblaciones mesoamericanas, White y Schwarcz estudiaron la dieta en una serie esquelética prehispánica procedente del sitio maya de Lamanai, en Belice.35 A través del análisis de isótopos de carbón y nitrógeno, los autores concluyeron que los individuos de alto rango social consumían mayores cantidades de productos marinos que llegaban a ellos mediante una ruta comercial de 50 km, establecida entre la costa y el sitio. Resaltan además los datos relacionados con la alimentación diferencial que existía entre sexos, ya que los hombres presentaron mejores condiciones de salud y nutrición que las mujeres.

Otra investigación que cabe destacar es la de Blake y sus colaboradores,36 en la que examinaron 30 muestras óseas de habitantes de distintos sitios de la costa chiapaneca, desde el periodo Pre-clásico temprano hasta el Posclásico tardío (3800 a.C. a 1524 d.C.). El procedimiento consistió en analizar isótopos estables de carbón y nitrógeno con el fin de detectar diferencias diacrónicas y geográficas en los patrones de alimentación. Los autores emprendieron además el análisis detallado de residuos faunísticos y botánicos recuperados de excavaciones arqueológicas con el fin de complementar la información. A manera de conclusiones preliminares, Blake y su equipo propusieron el patrón dietético en cada época y reconocieron diferencias entre los sitios tratados, sugirieron una lista de alimentos de origen animal y vegetal, marino y terrestre, y estimaron su consumo porcentual de acuerdo con la densidad de residuos alimentarios y vestigios de herramientas localizados en áreas previamente determinadas.

Los autores interpretaron que durante el Preclásico temprano había poco consumo de maíz en general. El minucioso análisis de los restos faunísticos les permitió suponer que la alimentación incluía: a) diferentes especies de pescado, como la mojarra (Chichlasoma trimaculatum) y el pez gato (Arius); b) tortuga de pantano (Kinosternon); c) iguana (Iguana) d) víbora: la boa (Boa constrictor), entre otras; e) venado de cola blanca (Odocoileus virginianus); y f) perro doméstico, conocido como itzcuintli en lengua náhuatl (Canis familiaris). Plantearon que durante el Preclásico medio y tardío existían centros en los que se incrementó el cultivo del maíz, alrededor de los cuales se inició un dinámico proceso de asentamiento y el intercambio de productos que complementaron la dieta. En las áreas en las que no se generó un importante desarrollo agrícola hubo migraciones de sus habitantes hacia las otras zonas y la alimentación de aquéllos que se quedaron fue similar a la del periodo anterior. Los autores agregaron que durante el Clásico y el Posclásico la dieta se tornó más variada que la consumida en el valle de Oaxaca, ya que a la extensa variedad de recursos que ofrecía la región se sumaron los productos cultivados y otros obtenidos por el intercambio comercial.

Este excelente estudio no sólo representó un aporte metodológico mediante la reconstrucción de la dieta basada en un análisis integral del medio ambiente, de las evidencias arqueológicas y de la composición química de los restos óseos, sino que además propuso elementos para entender la dinámica poblacional a través de los movimientos migratorios y de la injerencia de la tecnificación y de la agricultura en este proceso social.

Otro tipo de examen que se aplica es el que recurre a un solo elemento químico, seleccionado con el fin de que revele información sobre un problema específico relacionado fundamentalmente con las enfermedades y la mortalidad. Esta estrategia ha sido usada para diagnosticar casos de toxicidad por plomo o para establecer analogías entre las condiciones de salud y nutrición que afectan a poblaciones antiguas y contemporáneas.

Al respecto, se pueden citar los trabajos que de manera sistemática ha realizado Auftherheide y sus colaboradores,37 en los que se estudian las concentraciones de plomo en restos humanos. Con ello han reconstruido modelos de salud y muerte y han concluido aspectos de tecnología, de ocupación y de estratificación social. Entre sus investigaciones reportó la experimentación en dos series esqueléticas procedentes de antiguas plantaciones coloniales en Estados Unidos: la primera correspondía a esclavos trabajadores del campo y la segunda a los dueños de las tierras. Los niveles más elevados de plomo se localizaron en los individuos de mayor rango social debido a la presencia del elemento en las vasijas y recipientes que empleaban para la comida y bebida. Los esclavos, por su parte, recurrían a utensilios más sencillos (por ejemplo, madera) que obstaculizaron el proceso tóxico.

Otra aplicación relevante es la detección de anemia por medio del análisis del hierro, mineral relacionado estrechamente con el nivel de glóbulos rojos en la sangre y con el consumo de proteínas animales. Zaino fue uno de los primeros autores que empleó esta estrategia,38 confrontando las concentraciones de hierro en restos óseos humanos de indígenas Anasazi y en esqueletos modernos de la misma región. Sus resultados indicaron niveles similares del mineral en ambos casos y concluyó que la dieta de los nativos había contenido los nutrientes indispensables a través del tiempo.39

Esta gran cantidad de trabajos con diferentes metodologías y técnicas promovió también fuertes cuestionamientos. Sillen, Sealy y Van der Merwe40 pugnaron por conocer más acerca del metabolismo de los minerales y el proceso diagenético. Por su parte, Parkington hizo una reflexión crítica al recurso de los isótopos estables, en especial de carbón. Este autor cuestiona las interpretaciones en torno al consumo de recursos marinos basada en los niveles de carbono, ya que afirma que también el proceso metabólico y el paleoambiente son factores que influyen en la composición isotópica de los restos humanos.41

Al iniciar la década pasada, la producción inmediata continuó en ascenso con estudios sobre la alimentación, que incluyen como parte fundamental los procesos biogénico y diagenético: Ambrose, 1990, 1991; y Sikens, 1991; Molleson, 1990; Buikstra y Milner, 1991; Sealy et al., 1991; Martin et al., 1991; Pate et al., 1991; Roughead y Kunkel, 1991; Bocherens et al., 1991; Katztenberg, 1991a, 1991b, 1992; Van der Merwe, 1991; Krueger, 1991; Lee-Thorp y Van der Merwe, 1991; Van der Merwe y Medina, 1991; Sillen y LeGeros, 1991; Tiesznen et al., 1992; Blake et al., 1992; y Sandford, 1993.

Investigaciones recientes y perspectivas

El eje central de las recientes investigaciones radica en la evaluación de la variabilidad química en los restos óseos y su conexión con aspectos económicos, sociales y culturales, a partir de las evidencias históricas, arqueológicas, antropofísicas, ecológicas y etnográficas.

Sandford presentó una revisión crítica de los avances y deficiencias que ha tenido la aplicación del análisis de minerales e isótopos estables en la reconstrucción de paleodietas, centrando la atención en aspectos de carácter técnico-metodológico.42 Su propuesta fundamental es que los cambios que sufre el esqueleto antes y después de la muerte deben ser concebidos como un proceso continuo biogénico-diagenético, ya que solamente así será posible evaluar de manera integral el material y llegar a conclusiones objetivas. En esta edición, Sandford recopila trabajos llevados a cabo a principios de los noventa, de autores como Ambrose; Klepinger; Verano y DeNiro; Williams; Edward y Benfer y Radosevich,43 quienes hacen reflexiones, juicios y sugerencias para mejorar el campo experimental de la investigación.

Paralelamente se han dado a conocer otras publicaciones que proponen el examen multifactorial de los mecanismos metabólicos y biogénicos, las alteraciones tafonómicas, los agentes físicos, químicos y biológicos del medio ambiente y los factores culturales enlazados con la concepción de la muerte y las prácticas funerarias. Partiendo del hecho de que el hombre es el único ser viviente que entierra a sus muertos,44 es importante contar con datos relativos a los lugares destinados a los enterramientos, la posición anatómica de los restos, la conservación natural o intencional de los cadáveres y los materiales empleados para ello, la asociación de artefactos como ofrenda, los rituales en torno a la extinción de la vida y toda aquella información útil para diagnosticar el estado del material óseo.

Como ejemplo cabe citar el artículo de Peng,45 en el que se exponen los procedimientos realizados al cadáver de una anciana que fue encontrado en excelente estado de conservación, asociado a 1500 piezas arqueológicas de los primeros años de la dinastía Han Occidental, en China. Algunos órganos y tejidos fueron sometidos a exámenes radiológicos y patológicos, estudios ultraestructurales y parasitológicos, análisis químicos e instrumentales (activación neutrónica y espectrometría por absorción atómica), concluyendo que la anciana sufrió de aterosclerosis general, colelitiasis múltiple, esquistosomiasis japónica, acumulación crónica de plomo y mercurio, fractura de cúbito y radio, enterobiasis y tricuriasis. De acuerdo con el autor, la muerte fue provocada por un ataque al corazón y otro agudo de colelitiasis después de consumir un melón, del cual se extrajeron restos y semillas que aún permanecían en el esófago, estómago e intestinos.

Por otro lado, uno de los campos menos explorados hasta el momento es el que inició Zaino46 para indagar problemas patológicos con base en el metabolismo mineral. No obstante, se han presentado polémicas interpretaciones al respecto, como las de Stuart-Macadam,47 quien promueve la discusión de dos hipótesis centrales en contraposición con los planteamientos de Zaino. La primera expone que la dieta tiene poca incidencia en la hiperostósis porótica o anemia causada por deficiencia de hierro; la segunda sostiene que la carencia de este mineral obedece a un proceso adaptativo que, a través de su historia, han desarrollado algunos grupos culturales como defensa ante los problemas de estrés. Con ello argumenta que ciertos organismos crean mecanismos que inhiben la absorción del hierro con el fin de aniquilar a agentes patógenos que lo requieren para su crecimiento.

Esta autora se había dedicado a evaluar problemas de hiperostósis porótica a través del análisis de cráneos humanos, principalmente por medio de técnicas radiográficas,48 pero han sido sus planteamientos recientes los que tienen un enfoque totalmente distinto. Enfatiza en la desigualdad social como una de las principales causas de la problemática de salud y nutrición entre distintos sectores de una población.

Otro trabajo dirigido a evaluar aspectos patológicos es de Littleton,49 en el cual se cuantificaron altos niveles de flúor en dientes y huesos de 255 individuos de la isla de Bahrain, en Arabia (250 a.C.-250 d.C.). La autora vinculó estos datos con lesiones originarias de hiperostósis, anomalía padecida por el cuatro por ciento de la población.

Por su parte, Danielson y Reinhard presentaron una propuesta metodológica diferente,50 consistente en observar el desgaste dental de cazadores recolectores arcaicos en la región de Pecos, en Texas (8000 a.C.- 1000 d.C.) y compararlo con la composición química de alimentos y restos de coprolitos humanos. Los autores identificaron cristales de oxalatos de calcio en los coprolitos y cristales similares en el agave y bellotas, de gran consumo en la época y que, según sus apreciaciones, causaron un desgaste característico en las piezas dentales.

Entre otros procedimientos que han tenido un desarrollo importante en los últimos años se incluye el análisis de elementos mayoritarios y traza en el cabello, con el fin de establecer analogías genéticas y diagnosticar condiciones de salud y nutrición. Este método ya se había practicado años atrás en estudios clínicos y como herramienta auxiliar en antropología forense, tanto para indagar efectos tóxicos como rastros criminológicos. Destacan los estudios de Benfer, 1984; Benfer et al., 1978; Sandford, 1984; Sandford et al., 1983; Reinhold et al., 1966; Yang, 1985; Gibson et al., 1989, 1991; Forshuvud, 1961; Shapiro, 1967; Jenkins, 1979; Perkons y Jervis, 1962, 1966; Valkovic, 1988.51 Al respecto se puede citar el reciente trabajo de O´Connell y Hedges, quienes experimentan en cabello de población viva analizando isótopos de nitrógeno y su relación con el consumo de proteínas animales, teniendo, entre otros objetivos, contribuir a los estudios de paleodieta. El análisis efectuado en residentes de Oxford, Inglaterra, demostró que los valores más altos del nitrógeno se presentaron en aquellos individuos cuya dieta abarcó mayores proporciones de productos de origen animal.

Con relación a los estudios que recurren a técnicas combinadas de análisis de elementos químicos e isótopos estables en restos óseos, es importante mencionar la investigación realizada por Blitz52 en torno a la dieta de un sector de la población de Monte Albán. Además de los trabajos de Brown para Tierras Largas y Huitzo, y de Joyce53 para sitios de Río Verde, en Oaxaca, no se contaban con otras investigaciones para la región que plantearan la definición de patrones alimentarios condicionados por sus características sociales y culturales. La tesis doctoral de Blitz54 tuvo como objetivo presentar un modelo de estratificación social de habitantes de distintas áreas de Monte Albán, durante los periodos Preclásico y Clásico. Los resultados no mostraron diferencias apreciables entre la dieta de los individuos; al respecto la autora argumenta una imperceptible desigualdad social, o bien problemas metodológicos en el control de la contaminación de los huesos causada por la diagénesis. A pesar de haber recopilado una gran cantidad de datos procedentes de las excavaciones arqueológicas y de haber consultado textos de la época colonial, no logra el análisis integral de toda la información, reduciendo sus conclusiones fundamentalmente a aspectos de carácter técnico. Entre sus aportaciones más significativas destaca el empleo del bario como indicador del consumo de vegetales, en sustitución del estroncio.

Antecedentes en México

No obstante que poblaciones mesoamericanas han sido tratadas con la aplicación de esta nueva tecnología, en la mayoría de los casos los análisis han sido realizados en el extranjero; son muy pocos los antecedentes sobre investigaciones desarrolladas en instituciones nacionales y por especialistas mexicanos. El primero data de los años setenta, cuando el equipo formado por el ingeniero Luis Torres, precursor de la conservación de bienes culturales en el país, la química Beatriz Sandoval y el antropólogo físico Luis Vargas, emprendieron un proyecto de análisis de elementos traza en huesos arqueológicos del estado de Chiapas. A pesar de que este trabajo no se finalizó, no pierde el valor de considerarse el primer esfuerzo de especialistas mexicanos en un campo inexplorado, y más aún en una época en la que no existía garantía sobre la eficacia del procedimiento.

Otras pruebas en 1991, fueron realizadas a muestras óseas procedentes de vestigios arqueológicos de Xochimilco, durante el proyecto de investigación que el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM llevó a cabo en el sitio. En aquella ocasión el doctor Luis Barba, del Laboratorio de Prospección Arqueológica del mismo Instituto; el biólogo Carlos Carriedo, del Laboratorio de Química de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y quien suscribe, lograron cuantificar calcio y fósforo, principales constituyentes del hueso, así como aluminio y cobre, valiéndose de la microscopía electrónica de barrido. Los resultados tampoco salieron a la luz.

En 1993 la doctora Lourdes Márquez Morfín, de la Dirección de Antropología Física del INAH, promovió y apoyó un proyecto de investigación en torno a la dieta de un sector de la población prehispánica de Monte Albán, a realizarse bajo la responsabilidad de quien esto suscribe. Este estudio tuvo como objetivo general la reconstrucción de patrones alimentarios individuales y colectivos, y su vinculación con la estratificación social a través de indicadores arqueológicos y antropofísicos. Se analizaron 41 muestras de fragmentos esqueléticos humanos, un diente y dos huesos animales, de cuatro áreas excavadas de los periodos Preclásico y Clásico (100 a.C.-650 d.C.), procedentes del Proyecto de Rescate Arqueológico de la Ampliación de la carretera de acceso a Monte Albán, que se llevó a cabo bajo la dirección del arqueólogo Ernesto González Licón en los años 1991 y 1992. La fase experimental se desarrolló en el Instituto de Investigaciones en Materiales, de la UNAM, con la participación de la ingenierA Leticia Baños. Se cuantificaron las concentraciones de los siguientes 21 minerales: calcio, fósforo, estroncio, zinc, bario , hierro, magnesio, manganeso, potasio, titanio, cobre, silicio, aluminio, azufre, sodio, cloro, selenio, cadmio, rubidio, talio y neodimio, por medio de fluorescencia de rayos X.55 El éxito de los procedimientos analíticos y el acceso a toda la información sobre el rescate arqueológico y condiciones de los enterramientos, permitió finalmente reconstruir patrones de alimentación en forma individual y colectiva, vinculándolos con el rango social de los sujetos, con el área de habitación y con la periodicidad.

Los primeros resultados se presentaron en el VII Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”, realizado en la Ciudad de México en 1993.56 En esta ocasión se expusieron los niveles de calcio, fósforo, estroncio y zinc determinados en tres muestras de individuos localizados en tumbas. En 1996, en el International Materials Research Congress, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencia de Materiales, A.C. en Cancún, México,57 se dieron a conocer las primeras interpretaciones sobre el comportamiento diferencial de los principales minerales (calcio, fósforo, estroncio, bario, zinc, magnesio y manganeso) en todas las muestras humanas. El análisis estadístico de los datos lo efectuó el ingeniero Francisco Zamudio, del Departamento de Matemáticas, de la Facultad de Química de la UNAM.

En febrero de 2000 se presentó la investigación ya concluida como tesis doctoral;58 el eje metodológico central es la variabilidad química en los restos óseos, complementada con información arqueológica, antropofísica, etnográfica y de documentos de la época colonial. Entre las aportaciones técnicas más significativas resaltan: a) la relación entre calcio y fósforo (Ca:P) y su comparación con los niveles en tejido óseo vivo; b) la relación del estroncio y zinc (Sr:Zn) propuesta como un índice alimenticio; y c) la sugerencia del empleo del magnesio y potasio como indicadores importantes de la dieta mesoamericana, por su alto contenido en alimentos como maíz, frijol, calabaza, aguacate, quelites, guayabas, zapotes, carne de venado, conejo y liebre, entre otros. Una deficiencia técnica es no haber examinado muestras de suelo, retomando la información sobre su composición química de textos especializados.59

Entre las conclusiones destacan las diferencias alimentarias entre individuos de distinto nivel social, teniendo los de mayor rango una dieta más variada y rica en proteínas animales. Por otro lado, se detecta en los sectores menos privilegiados un incremento en el consumo de vegetales conforme pasa el tiempo, mientras que las clases pudientes no ven afectada su alimentación. No obstante, la cantidad de los recursos consumidos, tanto animales como vegetales, disminuyen de un periodo a otro (Preclásico-Clásico). Entre las principales causas de estos eventos se menciona el incremento poblacional y la cada vez más compleja organización social que caracterizó a Monte Albán. Finalmente se señala que solamente a través de un diseño de análisis multifactorial se podrán sustentar las interpretaciones en torno a la alimentación, salud y nutrición de poblaciones pasadas.

En 1998, en la sección “Divulgación de la Ciencia”, del periódico Uno más Uno, se anunció un proyecto de gran envergadura para iniciar el estudio de la dieta de poblaciones de varios sitios mayas, a través del análisis mineral en los restos esqueléticos. El estudio se llevaría a cabo por investigadores del INAH en colaboración con especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Un año después se publicó un artículo en el que se presentan los resultados de las concentraciones minerales de estroncio y calcio (Sr: Ca) y zinc y calcio (Zn:Ca), de 16 muestras óseas de Kohunlich y 12 de Dzibanché, pero no se hace ninguna referencia acerca de la técnica utilizada. Entre las conclusiones mencionan la posibilidad de que haya existido una dieta diferencial adscrita al género, debido a que mujeres y hombres mostraron rangos distintos. Los autores resaltan el hecho de que los valores más altos de estroncio se localizaron en Dzibanché, sugiriendo que hacia finales del Clásico, Kohunlich era una entidad política independiente y con mejores condiciones de alimentación.60

En el trabajo de Linda Manzanilla, Samuel Tejeda y Juan Carlos Martínez61 se presentan los resultados preliminares del “análisis de isótopos de estroncio y zinc” para indagar la dieta de individuos enterrados en los túneles localizados al este de la Pirámide del Sol, específicamente en la Cueva de las Varillas y en la Cueva del Pirul. El trabajo resulta un tanto confuso con relación a la técnica empleada, ya que se habla de datos isotópicos pero, de acuerdo con las explicaciones, se recurrió a la “colección de los espectros de rayos X.” Este procedimiento permite conocer las concentraciones de los minerales en partes por millón de los óxidos correspondientes, pero no puede detectar los isótopos de los elementos químicos. Entre sus conclusiones destacan que la dieta del periodo Epiclásico tiende a mostrar mayor consumo de recursos vegetales que la del Clásico, debido posiblemente a la desmedida explotación en tiempos del auge de la ciudad durante el Clásico, a una situación de sequía extrema o a un cambio en el patrón de aprovechamiento del medio por los grupos epiclásicos.

Existen otros estudios sobre paleodieta que presentaron algunos resultados en mayo del 2000. Entre éstos se encuentran los de Arellín, Ortiz, Manzanilla y Ruvalcaba, que analizan zinc y estroncio en huesos procedentes de individuos de Teotihuacan y San Francisco Caxonos, Oaxaca, a través de la técnica nuclear PIXE (proton induce X-ray emission), aplicada en el Instituto de Física de la UNAM. Se lograron detectar diferencias en las concentraciones de los dos elementos entre los sujetos de ambos sitios, aunque se reporta que entre individuos de un mismo lugar los niveles minerales son similares. Otra investigación es la de Solís, Mansilla y Lomelí, que se refiere al análisis de elementos traza en dientes de habitantes prehispánicos de Tlatelolco y otros coloniales del Convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Los datos indican diferencias en la alimentación de los dos sitios tratados como un factor modificante de la salud. Por otra parte, pobladores prehispánicos mayas de Calakmul fueron examinados por Tiesler, Carrasco y Tejeda, a través del análisis de los contenidos de estroncio, calcio, zinc y bario en restos óseos, empleando la técnica de espectrometría de rayos X. Los resultados muestran heterogeneidad en la alimentación de todos los individuos y diferencias de género, pues se detecta mayor consumo de proteínas animales en los hombres que en las mujeres.

Actualmente se desarrolla el estudio de paleodieta en un sector de la población prehispánica del sitio La Peña, localizado en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. El procedimiento analítico lo realiza doctora Dolores Tenorio en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con la aplicación de la técnica nuclear PIXE. Por parte del INAH colaboran Eva Leticia Brito, Silvia Murillo y José Hernández.

Paralelamente, se lleva a cabo un proyecto para inferir la dieta y su relación con las condiciones generales de vida en los sitios arqueológicos de San Buenaventura, en Ixtapaluca, Santa Cruz Atizapán y Xico, Chalco (Estado de México); San Gregorio Atlapulco (Xochimilco); Chac Mool, Quintana Roo y Yautepec, Morelos. En éste participan, por un lado, investigadores del Centro INAH Estado de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia; por otro, investigadores de la Facultad de Química, del Instituto de Investigaciones en Materiales y del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de la UNAM. Esta investigación se lleva a cabo con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Conclusiones

A lo largo de más de tres décadas de trabajo experimental ha quedado clara la efectividad e importancia de los análisis químicos para la reconstrucción de paleodietas, estados de salud y nutrición y sus aportaciones para el conocimiento de las condiciones generales de vida de poblaciones antiguas. Las innovaciones tecnológicas han dado pie al surgimiento de disciplinas como la Arqueometría, abocada a la determinación de la composición química de materiales arqueológicos, con sustento teórico científico propio que no necesariamente se ajusta a los patrones metodológicos de las disciplinas tradicionales de la Antropología, creados hace más de cincuenta años.

Es importante reflexionar sobre la promoción y el desarrollo de nuevas líneas de investigación antropológica e histórica, con el apoyo obligado que la ciencia debe tener en la tecnología y específicamente en las enseñanzas que en este campo ha legado el siglo que finalizó. Resulta fundamental pugnar por la búsqueda y aceptación de campos poco explorados en nuestro país, dejando a un lado las actitudes intolerantes e inflexibles que no tienen cabida en los dinámicos cambios y avances de la ciencia mundial en el umbral del siglo XXI. Hay que considerar los beneficios que el desarrollo tecnológico nacional puede tener, con el fin de acabar con la fuerte dependencia que en estos rubros tiene nuestro país, y prepararnos para estar en condiciones no solamente de recibir, sino también de hacer aportaciones a los avances científicos en el contexto del irreversible desarrollo global.

Bibliografía

Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, tt. l y II, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Islas Canarias, España, 1992.

Alexander, G.V. y R.E. Nusbaum, “The relative retention of strontium and calcium in human bone tissue”, en Journal of Biological Chemistry, núm. 234, 1959, pp. 418-421.

Alexander, G.V., R.E. Nusbaum, y N.S. MacDonald, “The relative retention of strontium and calcium in bone tissue”, en Journal of Biological Chemistry, núm. 218, 1956, pp. 911-919.

Ambrose, Stanley H., “Chemical and isotopic techniques of diet reconstruction in eastern North America”, en Emergent Horticultural Economics of the Eastern Woodlands, W.F. Keegan (ed.), Ocassional Paper núm. 7, Center of Archaeological Investigations, Southern Illinois University, 1987, pp. 87-107.

___________, “Preparation and characterization of bone and tooth collagen for isotopic analysis”, en Journal of Archaeological Science, núm. 17, l990, pp. 431-451.

___________, “Effects of diet, climate and physiology on nitrogen isotope abundances in terrestrial foodwebs”, en Journal of Archaeological Science, núm. 18, 1991, pp. 293-317.

___________, “Isotopic analysis of paleodiets: methodological and interpretive considerations”, en Investigation of Ancient Human Tissues, Mary K. Sandford (ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1993, pp. 59-130.

Ambrose, S.H. y N.E. Sikes, “Soil carbone isotope evidence for holocene habitat change in the Kenya Rift Valley”, en Science, núm. 253, 1991, pp. 1402-1405.

Ambrose, Stanley H. y M.J. DeNiro, “Reconstruction of African human diet using bone collagen carbon and nitrogen isotope ratios”, en Nature, núm. 319, 1986, pp. 321-324.

___________, “The isotopic ecology of East African mammals”, en Oecología, núm. 69, 1986, pp. 395-406.

___________, “Bone nitrogen isotope composition and climate”, en Nature, núm. 325, 1987, p. 201.

___________, “Climate and habitat reconstruction using stable carbon and nitrogen isotope ratios of collagen in prehistoric hervivore teeth from Kenya”, en Quat Res, núm. 31, 1989, pp. 407-422.

American Journal of Physical Anthropology. Annual Meeting Issue l999. Supplement 28, Wiley-Liss, l999.

Aufderheide, A. C., “Chemical analysis of skeletal remains”, en Reconstruction of Life from the Skeleton, M. Y. Iscan y K. A. R. Kennedy (eds.), New York, Alan R. Liss, 1989, pp. 237-260.

Aufderheide, A.C., Angel, J.L., Kelley, J.O., Outlaw, M.A., Rapp Jr., G. y L.E. Wittmers Jr., “Lead in bone III: prediction of social correlates from skeletal lead content in four colonial American populations”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 66, 1985, pp. 353-36l.

Aufderheide, A.C., Neiman, F. D., Wittmers Jr., L.E. y G. Rapp, “Lead in bone II: skeletal-lead content as an indicator of lifetime lead ingestion and the social correlates in an archaeological population”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 55, 1981, pp. 255-281.

Aufderheide, Arthur, Martín Rodríguez, Conrado Estevez, Fernando González y Michael Torbenson, “Chemical dietary reconstruction of Tenerife’s guanche diet using skeletal trace element content”, en Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, t. 1, Islas Canarias, España, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1992, pp. 33-40.

Aufderheide, A.C., Wittmers, L.E., Rapp, G. y J. Wallgren, “Anthropological applications of skeletal lead analysis”, en American Anthropologist, núm. 90, 1988, pp. 932-936.

Baños, Leticia, Informe de resultados del análisis químico de las muestras óseas de Monte Albán, Oaxaca, a través de las técnicas de espectrometría (fluorescencia) y difracción de Rayos X, México, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, 1995.

Benfer, R.A., “The challenges and rewards of sedentism: the preceramic village of Paloma, Peru”, en Paleopathology at the Origins of Agriculture, M.J. Cohen y G.J. Armélagos (eds.), Nueva York, Academic Press, 1984, pp. 531-558.

Benfer, R.A. Typpo, J.T., Gaff, G.B. y E.E. Pocket, “Mineral analysis of ancient Preuvian hair”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 48, 1978, pp. 277-282.

Blake, Michael, Briam S. Chisholm, John E Clark, Barbara Voorhies y Michael W. Love, “Prehistoric Subsistence in the Soconusco Region”, en Current Anthropology, núm. 1, febrero, 1992, pp. 83-94.

Blitz, Jennifer A., “Dietary Variability and Social Inequality at Monte Albán”, en Oaxaca, Mexico, tesis doctoral, Universidad de Wisconsin-Madison, 1995.

Boaz, N.T. y J. Hampel, “Strontium content of fossil tooth enamel and diet of early hominids”, en Paleonthology, núm. 52, l978, pp. 928-933.

Bocherens, H., M., Fizet, A. Mariotti, B. Lange-Badre, B. Van der Meerseh, J.P. Borel, y G. Bellon. “Isotopic biochemistry (13C15N) of fossil vertebrate collagen: application to the study of a past food web including Neandertal man”, en Journal of Human Evolution, núm. 10, 1991, pp. 481-492.

Bowen, H.J.M. y J.A. Dymond, “Strontium and barium in plants and soils”, en Proceedings of the Royal Society of London, Series B, núm. 144, 1955, pp. 355-368.

Brito Benítez, Eva Leticia, “El deterioro de material óseo humano en su contexto de enterramiento”, tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, México, INAH, 1992.

___________, “Análisis social de la población prehispánica de Monte Albán a través del estudio de la dieta. Proyecto de Investigación”, ponencia presentada en el Primer Coloquio Interno del Posgrado en Estudios Mesoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México, octubre 1997.

___________, Análisis del deterioro en restos óseos humanos y su relación con el tiempo de enterramiento, México, INAH, 1999.

___________, “Análisis social de la población prehispánica de Monte Albán a través del estudio de la dieta”, tesis doctoral en Estudios Mesoamericanos, México Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2000.

Brito, Leticia y Francisco Zamudio, “El análisis del deterioro mineral en restos óseos humanos como una aportación al conocimiento de la dieta de poblaciones desaparecidas”, ponencia presentada en el International Materials Research Congress (Asociación Mexicana de Ciencia de Materiales, A.C.), Cancún, México, septiembre 1996.

Brito, Leticia, Leticia Baños, Francisco Zamudio, Lourdes Márquez y Ernesto González Licón, “La alimentación de la población prehispánica de Monte Albán”, ponencia presentada en el VII Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”, México, noviembre 1993.

Brothwell, D.R., “On zoonoses and their relevance to paleopathology”, en Human Paleopathology. Current Synthesis and Future Options, Ortner y Aufderheide (eds.), Survey Research Series, núm. 44, Washington, Smithsonian Institute Press, 1991, pp. 92-94.

Brown, A., “Bone Strontium Content as a Dietary Indicator in Human Skeletal Populations”, tesis doctoral, Departament of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor, l973.

___________, “Bone strontium as a dietary indicator in human skeletal populations”, en Geology, núm. 13, 1974, pp. 47-48.

Brown, A. y H. Keyzer, “Sample preparation for strontium analysis of ancient skeletal remains”, en Geology, núm. 16, 1978, pp. 85-87.

Buikstra, Jane y George R. Milner, “Isotopic and archaeological interpretations of diet in the Central Mississippi Valley”, en Journal of Archaeological Science, núm. 18, Academic Press Limited, 1991, pp. 319-329.

Byrne, K. B. y D.C. Parris, “Reconstruction of the diet of the midden Woodland Amerindian population at Abbott Farm by bone trace-elemen analysis”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 74, 1987, pp. 373-384.

Camargo y Partida, “Algunos aspectos demográficos de cuatro poblaciones prehispánicas de México”, en Perfiles Demográficos de Poblaciones Antiguas de México, México, INAH, 1998, pp. 74-94.

Civera Cerecedo, Magalí, “Salud, enfermedad y condiciones de vida en la época prehispánica”, en La vida cotidiana en el México Prehispánico, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 1988, pp. 47-57.

___________, “Acerca de la dieta de los habitantes del centro ceremonial de Tulum, Quintana Roo”, en Expresión Antropológica, núm. 5, año 2, México, Instituto Mexiquense de Cultura, 1991, pp. 37-51.

Cohen, M.N. y G.J. Armélagos (eds.), Paleopathology at Origins of the Agriculture, Orlando, Academic Press, l984.

Comar, C.L, “Some overall aspects of strontium-calcium discrimination”, en The Transfer of Calcium and Strontium across Biological Membranes, R.H. Wasserman (ed.), Nueva York, Academic Press, 1963, pp. 405-418.

Comar, C.L., B. Whitney y F.W. Lengeman. “Comparative utilization of dietary Sr-90 and calcium by developing fetus and growing rat”, en Proceedings of the Society for Experimental Biological Medicine, núm. 88, 1955, pp. 232-236.

Comar, C.L., R.S. Russell, y R.H. Wasserman, “Strontium-calcium movement from soil to man”, en Science, núm. 126, 1957, pp. 485-492.

Comar, C.L. y R.H. Wasserman, “Strontium”, en Mineral Metabolism, vol. 2, parte A, Nueva York, Academic Press, 1963, pp. 523-572.

Chisholm, B.S., “Variation in diet reconstructions based on stable carbon isotopic evidence”, en The Chemistry of Prehistoric Human Bone, T.D. Price (ed.), Scholl of American Research Advanced Seminar Series, Cambridge University Press, 1989, pp. 10-37.

Chisholm, B.S., B.D. Nelson, K.A. Hobson y H.P. Schwarcz, “Carbon isotope measurement techniques for bone collagen: Notes for the archaeologists”, en Journal of Archaeological Science, núm. 10, 1983, pp. 355-360.

Chisholm, B.S., B.D. Nelson y H.P. Schwarcz, “Stable carbon isotope ratios as a measure of marine versus terrestrial protein in ancient diets”, en Science, núm. 216, 1982, pp. 1131-1132.

___________, “Marine and terrestrial protein in prehistoric diets on the British Columbia coast”, en Current Anthropology, núm. 24, 1983, pp. 396-398.

Danielson, Dennis R. y Karl J. Reinhard, “Human dental microwear caused by calcium oxalate phytoliths diet of the Lower Pecos Region, Texas”, en American Journal of Physical Anthropology, vol. 7, núm. 10, Wiley-Liss, noviembre l998, pp. 297-304.

DeNiro M.J., “Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to paleodietary reconstruction”, en Nature, núm. 317, 1985, pp. 806-809.

___________, “Stale isotopy and archaeology”, en American Science, núm. 75, 1987, pp. 182-191.

DeNiro M.J. y S. Epstein, “Influence of diet in the distribution of carbon isotopes in animals”, en Gemochemica et Cosmochimica, Acta núm. 42, 1978, pp. 495-506.

___________, “Influence of diet in the distribution of nitrogen isotopes in animals”, en Geochemica et Cosmochimica, Acta núm. 45, 1981, pp. 341-351.

DeNiro M.J. y M. Schoeninger, “Stable carbon and nitrogen isotopes ratios of bone collagen: variations within individuals, between sexes, and within populations raised on monotonous diets”, en Journal of Archaeological Science, núm. 10, l983, pp. 199-203.

Edward, Jeremy, “Studies of Human Bone from the Preceramic Amerindian Site at Paloma, Peru by Neutron Activation Analysis”, tesis doctoral, University of Missouri, 1987.

Edward, Jeremy B. y Robert A. Benfere, “The effects of diagenesis on the Paloma Skeletal Material”, en Investigations of Ancient Human Tissue. Chemical Analyses in Anthropology, Mary Sandford (ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1993, pp.183-268.

Elias, M., “The feasibility of dental strontium analysis for diet assessment of human populations”, en American Journal of Physicial Anthropology, núm. 53, l980, pp. 1-4.

El-Najjar, M.Y., “Maize, malaria and the anemias in the Pre-Columbian New World”, en Physical Anthropology, núm. 20, 1976, pp. 329-337.

El-Najjar, M.Y., J. Andrews, J.B. Moore y D.G. Bragg, “Iron deficiency anemia in two prehistoric American Indians skeletons: A dietary hypothesis”, en Plains Anthropology, núm. 44, 1982, pp. 447-448.

El-Najjar, M.Y., B. Lozoff y D.J. Ryan, “The paleoepidemiology of porotic hyperostosis in the American southwest: radiological and acological considerations”, en American Journal, Roengten, 1975, pp. 918-924.

El-Najjar, M.Y. y J.R. Robertson, “Spongy bones in prehistoric America”, en Science, núm. 193, 1976, pp. 141-143.

El-Najjar M.; D.J. Ryan, C.G. Turner y B.Lozoff, “The etiology of porotic hyperostosis among the prehistoric and historic Anasazi Indians or the Southwestern U.S.”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 44, l976, pp. 447-448.

Ezzo, Joseph A., “A test of diet versus diagensis at Ventana Cave, Arizona”, en Journal of Archaological Science, núm. 19, 1991, pp. 23-37.

Flannery, Kent V. (ed.), Guilá Naquitz. Archaic Foraging and Early Agriculture in Oaxaca, México, Academic Press, Inc., 1986.

Fornaciari, G., M.E. Trevisani y Brunello Ceccanti, “Indagini paleonutrizionali e determinazione del Piombo osseo mediante spettros-copia ad assorbimento atomico sui resti scheletrici di epoca tardoromana (IV s.d.C.) della ‘Villa dei Giordani (Roma)'”, Assessorato alla Cultura del Comune di Viareggio, 1983.

Forshuvud, S., S. Smith y A. Wassen, “Arsenic content of Napoleon´s hair probably taken inmediately after his death”, en Nature, núm. 192, 1961, pp. 103-105.

Garland, A. Nei, “Microscopical analysis of fossil bone”, en Applied Geochemistry, núm. 3, mayo-junio 1989, Pergamon Press, pp. 215-230.

Gibson, R.S., E.F. Ferguson, P.D.S. Vanderkooy y A.C. MacDonald, “Seasonal variations in hair zinc concentrations in Canadian and African children”, en The Science of the Total Environment, núm. 84, 1989, pp. 291-298.

Gibson, R.S.; A. Heywood, C. Yaman, A. Sohistrom, L.U. Thompson, y P. Heywood, “Growth in children from the Wosera subdistrict, Papua, New Guinea, in relation to energy and protein intakes and zinc status”, en American Journal of Clinical Nutrition, núm. 53, 1991, pp. 782-789.

Gilbert, R.I., “Trace Element Analysis of Three Skeletal Amerindian Populations at Dickson Mounds”, tesis doctoral, University of Massachusetts, Amherst, l975.

___________, “Applications of trace element research to problems in archaeology”, en Biocultural Adaptation in Prehistoric America, R.L. Blakely (ed.), University of Georgia Press, l977, pp. 85-100.

___________, “Stress, paleonutrition, and trace elements”, en The Analysis of Prehistoric Diets, R.I. Gilbert y J.H. Mielke (eds.), Orlando, Academic Press, 1985, pp. 339-358.

Gilbert, Robert I. y James H. Mieke (eds.), The Analysis of Prehistoric Diets. Studies in Archaeology, Florida, Academic Press, Inc., 1985.

Gómez Ortiz, Almudena, “Estratificación social y condiciones de salud en Palenque, Chiapas, en el periodo Clásico tardío. Un estudio bioarqueológico”, tesis de maestría en Antropología Física, ENAH, l999.

González Reimers, E. y Matilde Arnay de la Rosa, “Ancient skeletal remains of the Canary Islands. Bone histology and chemical analysis”, en Anthropology Anzeiger, Jg. 50, Stuttgart, Alemania, 1992, pp. 201-215.

González Reimers, E., M. Arnay de la Rosa, V. Castro Alemán, y L. Galindo Martín, “Trace elements in prehispanic hair samples of Gran Canaria”, en Human Evolution, vol. 6, núm. 2. Edittrice II, Sedicesimo-Firenze, Italia, 1991, pp. 153-169.

González Reimers, E. M. Arnay de la Rosa, Martín L. Galindo, Batista, López N., Navarro Mederos, J.F., Castro, Alemán, V.V. y F. Santolaria Fernández, “Trabecular bone mass and bone content of diet-related trace elements among the Prehispanic inhabitants of the western Canary Islands”, en Human Evolution, vol. 6, núm. 2, Edittrice II, Sedicesimo-Firenze, Italia, 1991, pp. 177-188.

Grupe, Gisela y Hermann Piepenbrink, “Impact of microbial activity on trace elements concentrations in excavated bones”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pergamon Press, 1989, pp. 293-298.

Harrison, G.E.; W.H.A. Raymond, y H.C. Tretheway, “The metabolism of strontium in man”, en Clinical Science, núm. 14, l955, pp. 681-695.

Hedges, R.E.M. y I.A. Law, “The radiocarbon dating of bone”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pergamon Press, 1989, pp. 249-254.

Ivanhoe, Francis, “Diet and demography in Texcoco on the eve of the Spanish Conquest: a semiquantitative reconstruction from selected ethnohistorical texts”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, t. 24:2, Sociedad Mexicana de Antropología, julio 1978, pp. 137-146.

Jenkins, D.W., “Toxic trace metals in mammalian hair and nails”, en Environmental Monitoring Series, Research Report EPN-600/4-79-049, Las Vegas, EPA, 1979.

Joyce, Arthur, “Formative Period Occupation in the Lower Rio Verde Valley, Oaxaca, Mexico: Interregional Interaction and Social Change”, tesis doctoral, Nueva Jersey, Department of Antrhopology, Rutgers University, 1991.

Katzenberg, M. Anne, “Chemical analysis of prehistoric human bone from five temporally district populations in Southern Ontario”, en Anthropology Survey of Canada, National Museum of Man, 1984.

___________, “Determination of diet and residence from stable isotopes”, en American Anthropology Association Abstracts of the 88th. Annual Meeting, 1989, p. 201.

___________, “Stable isotope analysis of archaeological faunal remains from Southern Ontario”, en Journal of Archaeological Science, núm. 16, 1989, pp. 319-329.

___________, “Analysis of stable isotopes of carbon and nitrogen”, en Snake Hill: An Investigation of Military Cementery from the War of 1812, S. Pfeiffer y R. Williamson (eds.), Toronto Dundurn Press, 1991, pp. 247-255.

___________, “Stable isotope analysis of prehistoric bone fron the Sierra Blanca region of New Mexico”, en Mogollon V: Proceedings of the 1988 Mogollon Conference, Las Cruces, New Mexico, Las Cruces, N.M., COAS Publishing and Research, l991, pp. 207-219.

___________, “Advances in stable isotope analysis of prehistoric bones”, en Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods, Wiley-Liss, Inc. 1992, pp. 105-119.

___________, “Applications of elemental and isotopic analysis to problems in Ontario Prehistory”, en Investigations of Ancient Human Tissue. Chemical Analyses in Anthropology, Mary K. Sandford (ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1993, pp. 335-360.

Katzenberg, M. Anne y Mary K. Sandford, “Applications of trace mineral analysis of archaeological bone”, en Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, t. II, Islas Canarias, España, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1992, pp. 543-548.

Keegan, W.F., “Stable isotope analysis of prehistoric diet”, en Reconstruction of Life from the Skeleton, M.Y. Iscan y K.A.R. Kennedy (eds.), New York, Alan R. Liss, 1989, pp. 223-236.

Keegan, W.F. y M.J. DeNiro, “Stable carbon and nitrogen-isotope ratios of bone collagen to study coral-reef and terrestrial components of prehistoric Bahamian diet”, en American Antiquity, núm. 53, 1988, pp. 320-336.

Kennedy, K., “Growth, nutrition and pathology in changing paleo-demographic settings in South Asia”, en Paleopathology at the Origins of Agriculture, M.N. Cohen y G.J. Armélagos (eds.), New York, Academic Press, l984, pp. 169-192.

Klepinger, Linda L., “Culture, health and chemistry. A technological approach to discovery”, en Investigations of Ancient Human Tissue. Chemical Analysis in Anthropology, Mary K. Sandford (ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1993, pp. 167-180.

Klepinger, L.; J.K. Kuhn, y W.S. Williams, “An elemental analysis of archaeological bone from Sicily as a test of predictability of diagenetic change”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 70, 1986, pp. 325-331.

Kowalewski, S.A., Prehispanic Settlements Patterns of the Central Part of the Valley of Oaxaca, México, University of Michigan, 1977.

___________, “Population and agricultural potencial: Early l-V”, en Monte Alban´s Hinterland, Part l: Prehispanic Settlement Patterns of Central and Southern Parts of the Valley of Oaxaca, Mexico, Museum of Antrhopology, Universidad de Michigan, 1982, pp. 149-189.

___________, “Monte Albán IIIb-IV settlement patterns in the Valley of Oaxaca”, en The Cloud People: Divergent Evolution ot the Zapotec and Mixtec Civilizations, K.V. Flannery y J. Marvuso (eds.), New York, Academic Press, 1983, pp. 354-359.

___________, “The economic systems of ancient Oaxaca: A regional perspective”, en Current Anthropology, núm. 4, 1988, pp. 413-441.

Krueger, H.W.,”Exchange of carbon and strontium with hydroxyapatite”, en Journal of Archaeological Science, núm. 18, 1991, pp. 355-361.

Krueger, H.W. y C.H. Sullivan, “Models of carbon isotope fractionation between diet and bone”, en Stables Isotopes in Nutrition, J. Turland y P. Johnson (eds.), Washington, American Chemical Society Symposium Series, núm. 258, 1984, pp. 205-220.

Kyle, James H., “Effects of post burial contamination on the concentrations of major and minor elements in human bones and teeth. The implications for paleodiatary research”, en Journal of Archaeological Science, núm. 13, 1986, pp. 403-416.

Lallo, J., G.J. Armélagos, y J.C. Rose, “Paleoepidemiology of infectious disease in the Dickson mounds population”, en Medical College of Virginia Quarterly, núm. 14, l978, pp. 17-23.

Lambert et al., “Inorganic analysis of excavated human bones after sur-face removal”, en Journal of Archaeological Science, núm. 3, 1991, pp. 363-383.

Lambert, J.B., S.V. Simpson, A.C. Thometz, y J.E. Buikstra, “A comparative study of the chemical analysis of ribs and femurs in Woodland populations”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 59, 1982, pp. 289-294.

Lambert, J.B., S.V. Simpson, J.E. Buikstra y D. Handson, “Electron microprobe analysis of elemental distribution in excavated human femurs”, en American Journal of Physical Antrhopology, núm. 62, 1983, pp. 409-423.

Lambert, J.B., S.V. Simpson, C.B. Spunar, y J.E. Buikstra, “Copper and barium as dietary discriminants: the effects of diagenesis”, en Archaeometry, núm. 26, l984, pp. 131-138.

Lambert, J.B., S.V. Simpson, S.G. Weiner y J.E. Buikstra. “Induced metalion exchange in excavated human bone”, en Journal of Archaeological Science, núm. 12, 1985, pp. 85-92.

Lambert, J.B., J.M., Weydert, S.R. Williams, y J.E. Buikstra. “Comparison of methods for the removal of diagenetic material in buried bone”, en Journal of Archaeological Science, núm. 17, l990, pp. 453-468.

Lambert, J.B., L. Xue, y J.E. Buikstra, “Physical removal of contaminative inorganic material from buried human bone”, en Journal of Archaeological Science, núm. 16, 1989, pp. 427-436.

Lee-Thorp J.A. y N. J. Van der Merwe, “Carbon isotope analysis of fossil bone apatite”, en South Africa Journal Science, núm. 83, 1987, pp. 712-715.

Lee-Thorp J.A., N.J. Van der Merwe y C.K. Brain, “Isotopic evidence for dietary differences between two extinct baboon species from Swar-tkrans”, en Journal of Human Evolution, núm. 18, 1989, pp. 183-190.

Lee-Thorp J.A. y N.J van der Merwe, “Aspects of the chemistry of modern and fossil biological apatites”, en Journal of Archaeological Science, núm. 18, 1991, pp. 343-354.

Lengemann, F.W., “Over-all aspects of calium and strontium absorption”, en The Transfer of Calcium and Strontium across Biological Membranes, R.H. Wasserman (ed.), Nueva York, Academic Press, 1963, pp. 85-86.

Littleton, Judith, “Paleopathology of skeletal fluorisis”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 4, Wiley-Liss, agosto l999, pp. 465-483.

Lovell, N.C., B.S. Chisholm, D.E. Nelson y H.P. Schwarcz, “Prehistoric salmon consumption in interior British Columbia”, en Canadian Journal of Archaeology, núm. 10, 1986, pp. 99-106.

Lovell, N.C., D.E. Nelson y H.P. Schwarcz, “Carbon isotope ratios in paleodiet: Lack of age or se effect”, en Archaeometry, núm. 28, 1986, pp. 51-55.

Lynott, M.J., T.W., Boutton, J.E. Price, y D.E. Nelson, “Stable carbon isotopic evidence for maize agriculture in southeast Missouri and northeast Arkansas”, en American Antiquity, núm. 51, 1986, pp. 51-65.

Manzanilla, Linda, Samuel Tejeda y Juan Carlos Martínez, “Implicaciones del análisis de calcio, estroncio y zinc en el conocimiento de la dieta y la migración de Teotihuacán, México”, en Anales de Antropología, núm. 33, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 1996-1999, pp. 13-28.

Márquez Morfín, Lourdes, “La dieta de la población prehispánica maya”, en Estudios de Cultura Maya, México, Centro de Estudios Mayas- UNAM, 1992.

Martin, D.L. et al., “Menu, meal, and midden: reconstruction of Anasazi diet”, en Reconstruction of Life from Patterns of Death and Disease, Illinois University Center for Archaeological Investigations, 1991, pp. 63-79.

Martin, D., A. Goodman, y G.J. Armélagos, “Skeletal pathologies as indicators of quality and quantity of diet”, en The Analysis of Prehistoric Diets, R. Gilbert y J. Meilke (eds), New York, Academic Press, 1985, pp. 227-279.

Mensforth, R., C. Lovejoy, J. Lallo, y G. J. Armelagos, “The role of constitutional factors, diet and infectious disease in the etiology of porotic hyperostosis and periosteal reactions in prehistoric infants and children”, en Medical Anthropology, núm. 2, l978, pp. 1-59.

Micozzi M.S y P.S. Sledzik, “Postmortem preservation of human remains: natural and technical processes”, en Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, t. II, Islas Canarias, España, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1992, pp. 759-764.

Molleson, T., “The accumulation of trace metals during fossilization”, en Trace Metals and Fluoride in Bones and Teeth, N.D. Priest y F.L. Van de Vyver (eds.), Boca Ration: CRC Press, 1990, pp. 341-365.

Moore, Katherine M., Matthew L. Murray y Margaret J. Schoenninger, “Dietary reconstruction from bones reated with preservatives”, en Journal of Archaeological Science, núm. 4, 1989, pp. 437-446.

Nalda, Enrique, Samuel Tejeda, Adriana Velázquez, y Graciela Zarazúa, “Paleodieta en Dzibanché y Kohunlich”, en Arqueología, núm. 21, México, INAH, 1999, pp. 35-44.

Nelson, B.K., M.J. DeNiro, M.J. Schoeninger, y D.J. De Paolo, “Effects of diagenesis in strontium, carbon, nitrogen, and oxygen concentrations and isotopic composition of bone”, en Geochimica et Cosmochimica, Acta 50, 1986, pp. 1941-1949.

Nelson, P.A. y N.J. Sauer, “An evaluation of postdepositional changes in the trace element content of human bone”, en American Antiquity, núm. 49, 1984, pp. 141-147.

Newesely, Heinrich, “Fossil bone apatite”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pegamon Press, 1989, pp. 233-246.

Nolasco, Margarita, “Comida: ¿alimento o cultura?”, en Sociedad, Economía y Cultura Alimentaria, Shoko Doode M. y Emma Paulina Pérez (comps.), México, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1994, pp. 399-407.

Odum, H.T., “The stability of the world strontium cycle”, en Science, núm. 114, 1951, pp. 407-411.

___________, Strontium in Natural Waters, Texas University, Institute of Marine Science, 1957, pp. 22-37.

O´Connell, T.C. y R.E.M. Hedges, “Investigations into the effect of diet on modern human hair isotopic values”, en American Journal of Physical Anthropology, núm. 4, Wiley-Liss, abril 1999, pp. 409-425.

Palacios Esquer, Ma. del Refugio y Román Pérez Rosario, “Algunas reflexiones sobre estudios de patrones alimentarios y su relación con la salud”, en Sociedad, Economía y Cultura Alimentaria, México, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C . y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1994, pp. 329- 343.

Parker, R. B. y H. Toots, “Trace elements in bones as paleobiological indicators”, en Fossils in the Making, A.K. Behrensmeyer y A.P. Hill (eds.), Chicago, The University of Chicago Press, 1980.

___________, “Trace elements in bones as paleobiological indicators”, en Fossils in the Making, A.K. Behrensmeyer y A.P. Hill (eds.), Chicago, The University of Chicago Press, 1980.

Parkington, John, “Approaches to dietary reconstruction in the Western Cape: Are you what you have eaten?”, en Journal of Archaeological Science, núm. 18, Academic Press Limited, 1991, pp. 331-342.

Pate, D. y K.A. Brown, “The stability of bone strontium in the geochemical enviroment”, en Journal of Human Evolution, núm. 14, 1985, pp. 483-492.

Pate, D. y John T. Hutton, “The use of soil chemistry data to address post-mortem diagenesis in bone mineral”, en Journal of Archaeological Science, núm. 15, l988, pp. 279-739.

Pate, F. Donald, John T. Hutton y Keith Norrish, “Ionic exchange between soil solution and bone toward a predictive model”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pegamon Press, 1989, pp. 303-316.

Pate, D., J.T. Hutton, R.A. Gould, y G.L. Pretty. “Alteration of in vivo elemental dietary signatures in archaeological bone: evidence from the Roonka Flat Dune, South Australia”, en Archaeology of Oceania, núm. 26, 1991, pp. 58-69.

Pellizer, Renato y Guiseppe Sabatini, “Rocks alteration in natural enviroment in understanding monuments degradation”, en The Conservation of Stone, R. Rossi-Manaresi (ed.), Bologna, 1976, pp. 3-21.

Peng, Long-Xiang, “Study of an ancient cadaver excavated from a Han Dynasty (207 b.C.- a.D. 220) tomb in Hunan Province”, en Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, t. II, Islas Canarias, España, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1992, pp. 853-856.

Peña, F., “Nutrición entre los mayas prehispánicos. Un estudio osteo-biográfico”, en Cuicuilco, núm. 16, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia/INAH, 1985, pp. 5-16.

Perkons, A.K. y R.E. Jervis, “Application of radioactivation analysis in forensic investigations”, en Journal of Forensic Science, núm. 7, 1962, pp. 449-464.

___________, “Trace elements in human head hair”, en Journal of Forensic Science, núm. 11, 1966, pp. 50-63.

Piepenbrink, Hermann, “Two examples of biogenous dead bone descomposition and their consequences for taphonomic interpretation”, en Journal of Archaeological Science, núm. 13, Academic Press Limited, 1986, pp. 417-430.

___________, “Examples of chemical changes during fossilisation”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pegamon Press, 1989, pp. 273-280.

Pleiffer, S., “An exploration of possible relationship between structural and chemical descomposition of bone”, en Actas del I Congreso Internacional de Estudios sobre Momias, t. II, Islas Canarias, España, Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1992, pp. 549-558.

Radosevich, Stefan C., “Diet or Diagensis?: An Evaluation of the Trace Element Analysis of Bone”, tesis doctoral, Department of Anthropology, University of Oregon, 1989.

___________, “The six deadly sins of trace element analysis: a case of wishful thinking in science”, en Investigations of Ancient Humans Tissue. Chemical Analyses in Anthropology, Mary K. Sandford (ed.), Gordon and Breach Science Publishers, 1993, pp. 269-332.

Rae, Angela, Robert E.M. Hedges y Miro Ivanovich, “Further studies for uranium-series dating of fossil bone”, en Applied Geochemistry, núm. 3, Pegamon Press, 1989, pp. 331-338.