La forma en la que los grupos sociales denominan un lugar es importante para comprender su territorialidad. Los nombres de lugar constituyen una riquísima fuente de información, pues denotan hechos culturales en la apropiación de un ámbito natural. De los topónimos se piensa que son descriptivos y dan una idea de cómo es el sitio que nombran, que plasman algún aspecto de la cosmovisión o hacen referencia a un hecho histórico del lugar; sin embargo poco se analiza su significación a escala territorial. Con los nombres de lugar se puede conocer, en cierta medida, la forma de construcción de los espacios por los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, sabemos que en su mayoría los topónimos nahuas llevan una de varias partículas que los identifican claramente como nombres de lugar, en lo cual difieren de los nombres de lugar en español, que carecen de estas partículas. La existencia misma, dentro de la estructura del náhuatl, de elementos específicos para denotar un tipo de lugar muestra la relevancia que se daba al territorio.

En este trabajo se presentan algunas interpretaciones posibles del glifo toponímico Jilotepec. Primero se exponen ideas generales sobre la toponimia; después las diferentes interpretaciones que se han hecho del nombre y su glifo, y para terminar se presentan algunas consideraciones sobre su significado.

Los topónimos

El topónimo es un sustantivo propio que designa un lugar en particular; es una marca de identificación que sirve para singularizarlo entre unidades semejantes, y al mismo tiempo para situarlo temporal y espacialmente.1 Los topónimos también se llaman nombres de lugar o de sitio, nombres geográficos y geónimos. Usualmente los moradores del lugar son quienes nombran su asentamiento y los accidentes geográficos de su hábitat; sin embargo puede ocurrir que los habitantes de otro lugar generen indirectamente el topónimo. En opinión de Guzmán Betancourt,

los topónimos, con toda seguridad, debieron muy al principio, haberse originado como consecuencia de contactos entre grupos o tribus distintas: “ser de tal lugar” implicaba pertenecer a tal o cual grupo amigo, enemigo o aliado; es decir, el nombre del lugar funcionaba como “marca de identificación”, para diversos fines. En todos los casos, sin embargo, es la costumbre la que permite el arraigo definitivo de los nombres de lugar, independientemente de quién o de quiénes los hayan creado.2

Nombrar un sitio permite referirse a él en cualquier momento y circunstancia, se esté o no presente en el lugar. El topónimo es un signo motivado que alude siempre a la descripción, a la explicación y a la especificación. Dar nombre al terruño une, a través de los milenios, la pronunciación de los habitantes de hoy con la pronunciación de sus antiguos ocupantes. El nombre del pueblo es un elemento de identidad.3

Jilotepec

Actualmente el nombre de Jilotepec se aplica al VIII distrito del norte del Estado de México, cuyos límites son: al norte el estado de Querétaro y al noreste el estado de Hidalgo; al este el distrito de Cuautitlán; al sur el de Tlalnepantla y al suroeste el de Ixtlahuaca; al noroeste el estado de Michoacán. También reciben ese nombre un municipio del mismo distrito, así como la cabecera y la sierra que corre al este de ella. El cerro, el poblado, el municipio y el distrito reciben el mismo nombre; el proceso por el cual se usa extensivamente es motivo de otra investigación, aquí sólo señalaremos que en los documentos coloniales, Jilotepec denota tanto al poblado como a la provincia (a la montaña se le nombraba Las Peñas), y para distinguirlos debe analizarse el contexto donde se usa la palabra.

A fines del siglo XIX había otros lugares con el apelativo Jilotepec: el del municipio de Xochihuehuetlán, que pertenecía a la entidad federativa que conformaban Guerrero y Morelos; San Andrés Jilotepec en Zitácuaro, Michoacán; San Pedro Jilotepec, San Sebastián Jilotepec y Santa Cruz Jilotepec en el estado de Oaxaca; otro Jilotepec se encuentra en Veracruz, cerca de Xalapa. También se llamaba Jilotepec a una ranchería de la municipalidad de Temascalapa, en lo que era el distrito de Morelos, en el antiguo Estado de México; a un barrio de Zacapoaxtla, Puebla; a un rancho de Ixtacuixtla, distrito de Hidalgo; a otro rancho de Huauchinango, Puebla, y a un cerro en la falda sur del Popocatépetl, viendo hacia Tochimilco, Puebla.4 También existe un Jilotepeque en Guatemala, y para la época colonial el Códice Xólotl reporta, en la lámina 1, un Jilotepec en las cercanías de Teotihuacan. En la época colonial San Luis de la Paz, Guanajuato, fue conocido como San Luis Jilotepec.

A primera vista, parecería que la repetición del mismo nombre en diferentes lugares no se corresponde con la definición que se presentó arriba. Esta aparente contradicción se resolverá al analizar la génesis del nombre de cada uno de los lugares llamados Jilotepec. Por el momento podemos señalar que no es extraño encontrar geónimos repetidos dentro del grupo nahua, interpretados como producto de colonizaciones ya sea de época prehispánica o colonial.

La aplicación, en la época colonial, del topónimo Jilotepec en la región norte del Estado de México es la que interesa en este trabajo. En la época prehispánica y en los primeros tiempos de la ocupación hispana esta región estaba ocupada por los otomíes.5 En otomí se llamaba Mandenxi y actualmente los otomíes de Acambay dicen Mandonxhi para referirse al poblado. En diversos documentos se conservan variaciones sobre este nombre, que aparece como Mandonxi o Madoentsi; sin embargo, en aquéllos de origen nahua y coloniales tardíos se le llama Xilotepec. No es una simple traducción de una lengua a otra como en el caso de Querétaro, vocablo tarasco, que en nahua es Tlaxco y en otomí Anda Maxei; los tres se traducen como juego de pelota. La transformación del nombre de una lengua a otra puede tener varias explicaciones. Una de ellas, se puede pensar, es como consecuencia de los contactos entre los nahuas y los otomíes que habitaban la región; pudo darse porque los nahuas tuvieran una larga tradición en la región y dieran directamente un nombre a la zona, o bien porque ello fuera producto de una fuerte dominación que intentó borrar el nombre del lugar en la lengua otomí. El nombre de Jilotepec es, entonces, una marca de identificación que los nahuas dieron a un espacio geográfico ocupado por los otomíes.

Jilotepec es una palabra de origen nahua que ingresó como nombre de lugar al acervo del español de la Nueva España -algunas veces escrito como Xilotepec, Xillotepec, Xilotepeque o Xillo-tepeque y Gilitepec-, y ha pasado a formar parte del caudal del idioma que se habla en México. La manera en que se fijó su forma escrita es por la evolución de la antigua [Š] a la j, como en la palabra xabón, que ahora escribimos jabón. Su representación gráfica es un cerro calificado con xilotes. El nombre combina elementos geográficos -tepetl, cerro- y vegetales -xilote, mazorca tierna-. La desconocida génesis de este nombre ha llevado a los estudiosos a interpretar de diferentes maneras el significado de Jilotepec.

La interpretación más frecuente es “en el cerro de los jilotes” con diferentes variaciones. Cecilio Robelo dice:

el nombre propio mexicano es Xilotepec, que se compone de xilotl, del que se ha formado el aztequismo “jilote”, espiga o mazorca de maíz cuyos granos no están maduros, y particularmente las hebras o cabellitos de la mazorca; de tepetl, cerro, y de c, en; y significa: “En el cerro de los jilotes”.6

Por su parte, Leonardo Manrique interpreta Jilotepec como “cerro de las mazorcas tiernas de maíz”. O bien José Corona Núñez, al interpretar la lámina XI de la Matrícula de Tributosa dice: “Xilotepec: en el cerro de los jilotes (mazorcas tiernas de maíz)”. En opinión de Antonio García Cubas Jilotepec es un pueblo o cerro de maíz tierno: xilotl, mazorca de maíz cuando empieza a cuajar; tepec, pueblo o cerro. Muchos son los autores que aceptan esta versión.7

A fines del siglo XIX, Antonio Peñafiel definía:

Jilotepec. Xilotepec, en mexicano; lugar de la diosa Xilomen [sic], centro de la región de la tribu otomí que llevaba el nombre de mandonxi o madoentsi; radicales: Xilotepec, xilo, apócope de Xilonen o Xilomenetl, o diosa de las mieses que también se llamaba Centeotl, y la final de lugar tepec; pertenece al estado de México.8

Por su parte, Robelo está de acuerdo y dice:

Nosotros creemos lo mismo, pero el nombre de la diosa no es Xilomen sino Xilonen, apócope de Xilonenetl. La diosa Centeotl lo era de la tierra y del maíz. Cuando se acababa de sembrar el maíz la invocaban con el nombre de Tzinteotl; cuando la mazorca estaba tierna con el de Xilonen; cuando cuajaba la mazorca y se hacía elotl, “elote”, con el de Iztacacenteotl; y cuando estaba madura, con los nombres de Tlatauhqui Centeotl o Tonacayohua, la que tiene nuestro sustento.9

La idea de que el origen del nombre sea mitológico se basa, así, en que el glifo puede ser una representación escrita de carácter fonético. “El cerro de los jilotes” o “el lugar de la diosa Xilonen” son las interpretaciones más comunes, pero no las únicas. Hay otras explicaciones posibles a la elección que hicieron los nahuas de ese nombre: puede derivar del gentilicio xillotzinca10 o bien tener un origen calendárico. En el Códice Huichapan aparece como mes del año Xillomanaliztli, que significa “cuando surgen los jilotes”.11 Por último, no debe dejarse de lado la posibilidad de que el nombre se deba a algún personaje. En varias crónicas aparece la raíz xillo en varios nombres propios. Xillomantzin, señor de Colhuacan, aparece en los Anales de Cuautitlán, en Torquemada, Betancourt, Durán, Tezozomoc, Ixtlixóchitl y en la Crónica Mexicáyotl. Otros nombres que da Ixtlixóchitl son Xilomenco, Xiloquetzin, Xilotlicuextzin, Xilotzin, Xiloxochitzin.12 La mayoría de estos nombres propios están relacionados con los eventos históricos del Acolhuacan.

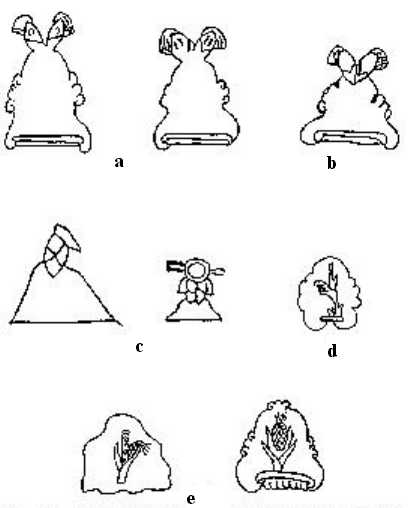

Con respecto a la representación gráfica, el glifo de Jilotepec está integrado por dos elementos en composición vertical: maíz y cerro. El cerro con xilotes, en contra de lo esperado, no es tan frecuente en las diferentes representaciones gráficas. Aparece en algunos códices y, hasta ahora, en una lápida de origen prehispánico. En la representación gráfica se distinguen dos partes según el Diccionario propuesto por Barlow.13 La primera sería el xilotl -su valor en las composiciones es xilo y significa espiga de maíz- y se representa por dos mazorcas unidas con sus respectivos cabellos. La segunda, el jeroglífico tepetl -cuyo valor en las composiciones es tepec y su traducción, cerro-, tiene forma de campana con adornos laterales en la parte media, más dos barras en la parte inferior. En fechas más recientes Manrique lo ha denominado como el grafema N15, y lo caracteriza formalmente de la siguiente manera:

Tiene esta representación de un cerro la silueta general acampanada; en su parte inferior la curva que la describe se vuelve en ambos lados hacia el interior, en una breve espiral que toca una orla roja que por arriba y a izquierda y derecha, pero no por abajo, contornea un estrecho rectángulo amarillo […] la curva acampanada no es continua, sino que a la mitad de su altura aproximadamente forma tres pequeños arcos salientes a un lado y a otro; la superficie inscrita entre la curva acampanada y la base está pintada de verde […] Tan común como el dibujo ideal es aquel en el que la línea que lo define no está completa, sino interrumpida en alguna parte, por lo general en la cima del cerro, que es el sitio donde van colocados en la mayoría de los casos los otros grafemas que con N15 forman los nombres de lugar.14

Antonio Peñafiel, en la representación gráfica de los significados etimológicos de los topónimos, presenta cuatro variantes del glifo de Jilotepec, sin especificar sus fuentes. En la primera variante el cerro está pintado de verde, con sus dos adornos en los lados. En su parte inferior, entre dos círculos, se encuentran las barras, una roja y, debajo, otra amarilla. Dos mazorcas yuxtapuestas coronan la parte superior, señaladas las hojas en verde, la región de los granos en rojo y los cabellos en amarillo. La imagen en conjunto prácticamente tiene el mismo ancho que largo. La segunda representación es semejante a la anterior. La variación está en que es más larga que ancha y en que la región de los granos está pintada en un caso de amarillo y en otro de rojo, y en los cabellos se intercalan estos dos colores. Como otra variante presenta el caso en donde la parte fitomorfa se compone por el tallo y hojas de la planta junto con un solo elote; la figura está pintada de blanco con la región de los granos en rojo y los cabellos en amarillo, lo mismo que una hoja. El cerro está en verde y en la parte inferior una sola banda en blanco. La última representación es una variante de la anterior en blanco y negro. Llama la atención que dentro de las mismas ilustraciones, como una variante de Xilotzinco, se presenta también un cerro sin los adornos laterales, con una sola mazorca con el tallo y hojas verdes y la región de los granos en rojo y amarillo, los cabellos en rojo. Las bandas roja y amarilla de la parte inferior están presentes.15

En diferentes pictografías aparece el glifo de Jilotepec. En el Códice Xólotl aparece en la parte inferior de la lámina 1 y es un cerro sin adornos ni barras inferiores, coronado con una mazorca atravesada por una x para representar las hojas que cubren los granos, y se ven los cabellos. Aparece junto con Teotihuacan y otros dos topónimos que Dibble no logra identificar. De la plancha VII, este autor dice:

En el margen aparecen los pueblos conquistados por las fuerzas de Ixtlixóchitl. El escudo y el Macuahuitl sobre cada glifo del lugar nos indica su rendición. Entraron por Xaltepec, lugar que vemos en la parte media del margen. En orden hacia abajo están indicados los pueblos que conquistaron: Xaltepec, Otompan, Axapuxco, Azquemeca, Temascalapan, Tula, Xilotepec, Citlaltepec, Tepozotlan y Cuautitlan.16

En este caso la representación gráfica es un cerro con dos mazorcas con sus cabellos. El hecho de que se encuentre entre Tula, Tepozotlán y Cuautitlán puede indicar que se refiere al Jilotepec que nos interesa, sin embargo no se puede afirmar de manera contundente, pues al parecer existió un pueblo con este nombre en el valle de México.

En la Matrícula de Tributos aparece en la lámina XI, en la parte inferior izquierda, encabezando una lista de topónimos. El cerro es verde con bandas roja y amarilla, los elotes están en amarillo junto con los cabellos. Encima se encuentra escrito el nombre de Xillotepec. En el Códice Mendoza aparece dos veces. La primera está en el folio 8r, dentro de los pueblos que vence Huehue Mocteccuma. En este caso el cerro está pintado de verde con unos ornamentos de tres semicírculos en cada lado. En la base se distingue una banda roja sobre una amarilla. En la parte superior se encuentran dos xilotes cuya base está pintada de verde, significando las hojas de envoltura. El de la izquierda está pintado de amarillo con los cabellos rojos y el de la derecha invierte la posición del color. El glifo está directamente asociado por una línea a un tecpan destruido por el fuego, denotando a Jilotepec como un pueblo conquistado. En el folio 31r, en donde se especifican los tributos, encabeza la lista de pueblos tributarios.

Representaciones del topónimo de Jilotepec: cerro y mazorcas: a) Códice Mendoza, f. 8r y 31r; b) Matrícula de tributos, lám. XI; c) Códice Xólotl, láms, I y VII; d)Códice Vaticano, lám. XCI; e) Historia Tolteca Chichimeca, f. 30v. (Dibujo de M. Urdapilleta G.) El glifo presenta exactamente las mismas características del anterior, aunque la pintura verde de las mazorcas, en este caso, tapa las líneas que señalan las hojas. El tono de los rojos y verdes de la banda y de los jilotes es igual en cada caso. En la parte superior hay una glosa que se lee Xillotepec Po. Aquí el nombre de Jilotepec se refiere también a un poblado cabecera de una provincia tributaria, en términos de Barlow.17

Representaciones del topónimo de Jilotepec: cerro y mazorcas: a) Códice Mendoza, f. 8r y 31r; b) Matrícula de tributos, lám. XI; c) Códice Xólotl, láms, I y VII; d)Códice Vaticano, lám. XCI; e) Historia Tolteca Chichimeca, f. 30v. (Dibujo de M. Urdapilleta G.) El glifo presenta exactamente las mismas características del anterior, aunque la pintura verde de las mazorcas, en este caso, tapa las líneas que señalan las hojas. El tono de los rojos y verdes de la banda y de los jilotes es igual en cada caso. En la parte superior hay una glosa que se lee Xillotepec Po. Aquí el nombre de Jilotepec se refiere también a un poblado cabecera de una provincia tributaria, en términos de Barlow.17

En la Historia Tolteca Chichimeca aparece mencionado en el párrafo 109 junto con Auauhtepec, Comalli mani, Xillotepec, Quiyauiztlan. Más tarde en el párrafo 240 se dice:

Cozamallometitlan; luego ya vienen a Tzompantutlan; luego ya vienen a Yeuacueyecan; luego ya vienen a Cuecuenatzonco; luego ya vienen a Tonallaminco; luego ya vienen a Couatlan; luego ya vienen a Xillotepec; luego ya vienen a Acxotlan Motlapachocan; luego ya vienen a Tlatlauh-quitepexic; luego ya vienen a Chiuhnauatoyac, donde durmieron.

En el párrafo 255:

Ocipipilla; luego ya vienen a Cepayauitl ytenpan; luego ya vienen a Quallac; luego ya vienen a Calnepanolco; luego ya vienen a Popocatepetl Malinalo Iztactepetl; luego ya vienen a Quauhtepec; luego ya vienen a Xillotepec; luego ya vienen a Omitemaloyan; luego ya vienen a Mazaquaquauhco; luego ya vienen a Yztaccuixtlan; luego ya vienen a Yepatepec; luego ya vienen a Xochitlan.

En la ruta que siguieron los chichimecas aparecen dos Xilotepec, el primero antes de Tula y el segundo después de Texcoco.

En lo que se refiere a su representación gráfica en el mismo documento, aparece en la lámina 1, casi en la parte central, asociado a Tzouac Xilotepetl, que según los comentarios de Kirchhoff y asociados puede ser un sitio ocupado por los quauhtinchantlaca.18 La representación del cerro es totalmente diferente a las representaciones de tepetl de la misma lámina y de las descritas anteriormente. La silueta del cerro se presenta quebrada, sin elementos ornamentales, como representando una peña; su color es verde. Otra diferencia de este glifo es que al centro, dentro del mismo cuerpo de la montaña, tiene una mazorca saliendo de una especie de flauta o carrizo al centro, sin color. De la parte inferior, que no tiene bandas, sale otro signo. Llama la atención que en el mismo códice se representa una montaña con sus adornos laterales y superiores, sin color. No todas las representaciones gráficas que conjuntan cerro y maíz se pueden leer como Jilotepec. En la Historia Tolteca Chichimeca hay otra combinación de maíz y cerro, donde la mazorca está en el centro, pintada de verde con los granos amarillos, lo mismo que los cabellos del elote. La elevación tiene forma de campana con banda inferior y debajo de ella otros adornos; en este caso debe leerse como Centepetl.19

En la lámina XCI del Códice Vaticano también aparece el glifo de Jilotepec. El contexto en que aparece está dado por una banda de glifos calendáricos que van de 1214 a 1223 en la parte inferior. Encima se encuentra una banda con cuatro topónimos: Tlacaxupantépetl -cerro del señor del verano-; Huehuetépetl -cerro de los antiguos o cerro viejo-; Xilotépetl -en el cerro del jilote- y Zumpango. En este caso el cerro está pintado de verde con sus elementos laterales y una banda blanca. En el centro del cerro se encuentra la representación de una caña con su maíz. Este motivo está pintado de blanco a excepción de los granos, que están en amarillo.

En la lámina 9 del Códice Huichapan aparecen 12 jeroglíficos, con sus nombres en otomí, distribuidos en línea vertical, seis en el derecho de la hoja y los otros en el anverso. Alfonso Caso, desde 1928, identifica al primer jeroglífico como Xilotepec; dos elotes o mazorcas tiernas de maíz sobre un cerro.20 Esta interpretación da la idea de que es un solo grupo de nombres de lugar encabezados con el de Jilotepec, a la manera de la Matrícula de Tributos, pero con la diferencia de que el resto de la hoja se encuentra en blanco, no hay elementos de tributo.

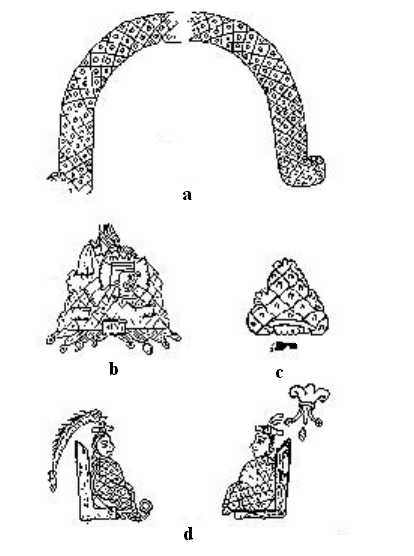

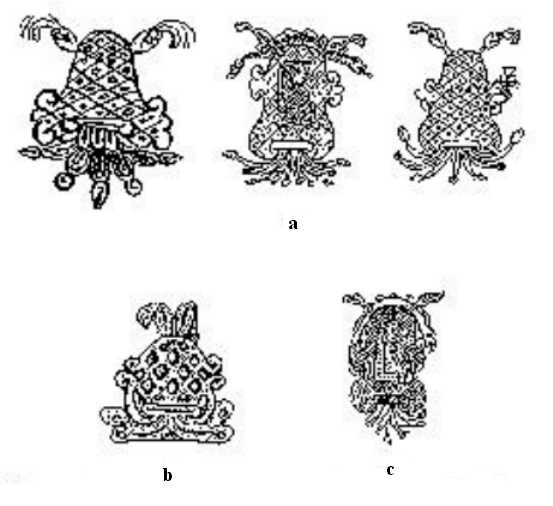

El pictograma está dibujado con líneas negras. La forma del cuerpo del cerro es de campana, como la mayoría de los anteriores. Esta semejanza termina cuando se toma en cuenta que los adornos laterales en este caso aparecen hacia la parte baja y que, en lugar del usual color verde, el cuerpo tiene un entramado de rombos con pequeños círculos dentro de cada uno. Con respecto a las mazorcas, éstas se ubican hacia la parte superior, pero una en el extremo izquierdo y la otra en el derecho, sin tocarse. En ambas representaciones se distinguen las hojas, los granos y los cabellos del elote. Pero la mayor diferencia entre este diseño y los otros se encuentra en la parte inferior: al igual que las otras representaciones, tiene una banda que enmarca a otra, pero en este caso, de la última salen tres elementos alargados, los cuales parecen cubrir la salida de cinco corrientes de agua, rematadas, de forma alterna, por un ornato en forma circular y otro oval, que a partir de la lámina XCVII del Códice Vaticano podemos interpretar como conchas y caracoles.21 La decoración del cuerpo del cerro no es extraña. En la Historia Tolteca Chichimeca (foja 33r) aparece un cerro con esta decoración, que se lee como Matlatlan.

En el mismo Códice Huichapan, la decoración aparece en otro cerro (lámina 31) y en la vestimenta de Itzcóatl y otros personajes importantes (lámina 26). El entramado aparece también en la cueva de Chiapa de Mota del Códice Huamantla, que Aguilera interpreta como la piel de jaguar. En la lámina 53 del Códice Huichapan aparece otra vez el mismo glifo, con ligeras variantes. En este caso el cuerpo del cerro, con la misma decoración, está pintado de verde y los adornos laterales en semicírculo se localizan en la parte media exterior. La parte inferior consiste en una sola banda de color rojo, de la cual salen siete corrientes de agua. Al igual que en el caso anterior, en la punta se alternan decoraciones de conchas y caracoles. Los elotes tampoco se tocan entre ellos, pero en este caso se encuentran en la cumbre. Las mazorcas -pintadas de rojo igual que los cabellos- salen de un pequeño tallo verde que se continúa en las hojas. Existe una tercera representación de Jilotepec dentro del mismo códice. En la lámina 34 aparece el topónimo casi igual al anterior, con ligeras diferencias. El cerro es de igual forma, color y decoración, pero presenta, en el interior, un personaje sentado en un trono amarillo decorado con manchas negras que recuerdan la piel de un tigre. El vestido del personaje es rojo, adornado con la red de rombos con puntos. Su cabeza está tocada. Otra diferencia es que en la parte superior del cerro se encuentra una serpiente de lengua bífida y con cascabel, con elementos en forma de orla que recuerdan la representación de Itzcóatl. El personaje y la serpiente son interpretados por Reyes como un relato del dominio de Itzcóatl sobre Jilotepec y la imposición de un gobernante.22

Diferentes glifos con la decoración de un entramado con rombos y puntos con los que se representa el glifo de Jilotepec cerro-agua: a) Códice Huamantla; b) Códice Vaticano; c) Historia Tolteca Chichimeca, f. 336, ms. 46-50, p. 25; d) Códice Huichapan, láms. 26 y 35.

Diferentes glifos con la decoración de un entramado con rombos y puntos con los que se representa el glifo de Jilotepec cerro-agua: a) Códice Huamantla; b) Códice Vaticano; c) Historia Tolteca Chichimeca, f. 336, ms. 46-50, p. 25; d) Códice Huichapan, láms. 26 y 35.

Representaciones del glifo de Jilotepec con los atributos de cerro-agua: a) Códice Huichpapan, láms. 9, 34 y 53; b) Lápida en el Museo Nacional de Antropología; c) Códice Jilotepec, lám. 1 (Dibujo de M. Urdapilleta G.)

Representaciones del glifo de Jilotepec con los atributos de cerro-agua: a) Códice Huichpapan, láms. 9, 34 y 53; b) Lápida en el Museo Nacional de Antropología; c) Códice Jilotepec, lám. 1 (Dibujo de M. Urdapilleta G.)

En la parte inferior se presenta una banda de color rojo de donde salen diez corrientes de agua, con la misma decoración en las puntas. (Figura 3) Esta representación se encuentra en la parte inferior izquierda de la hoja, encima de un cuadrete con la fecha tres caña y 1443 años. En la parte superior de la hoja se encuentra escrito en otomí lo siguiente:

En ese entonces llegó el señor hermanador [Tlacaelel] al lugar donde florecen los jilotes [Jilotepec] [toponímico]. Cuando llegó fue traído por sus servidores. Entre ellos se encontaban sus macehuales sus hombres para caminar [tamemes], así como entre ellos los del pedernal así como también entre ellos los curanderos. Ellos mismos voluntariamente fueron cuatro los que lo cargaron lo trajeron a Jilotepec [toponímico]. Cuando hacía once años que había regresado se golpeó, se cayó. Cuando ya no era dignatario hizo el viaje con el nombre de el benefactor [nombre propio] hasta su casa en el lugar del maíz cortado [toponímico] fue traído ya que le correspondía a su muerte ser enterrado en el aguaje bajo la cantera en Jilotepec [toponímico].23

Una representación muy semejante a ésta se encuentra en la primera página de la edición de Óscar Reyes R. del llamado Códice Jilotepec,24 en la parte superior izquierda. El glifo está dibujado con tinta negra sobre papel europeo. El cuerpo del cerro presenta la decoración lateral que recuerda la forma de flor de lis, el personaje sentado y la serpiente encima. En este caso la retícula está presente, pero sin los círculos. Las mazorcas tienen las mismas características a pesar de que los granos están ausentes. En la parte inferior la banda está decorada con una retícula más cerrada y las corrientes de agua son siete, de las cuales las tres de la izquierda están mutiladas. En este caso el glifo es la primera representación del códice y frente a él se encuentra un párrafo manuscrito en español. Aunque se acepta que es un glifo toponímico, Reyes R.25 considera que sólo tiene un valor decorativo e ilustrativo. En el poblado de Amealco, Hidalgo, en la fachada de la iglesia hay una placa de cantera con un glifo de un tepetl con la red y una serpiente con la orla semejante a la mencionada anteriormente.26

Representación de la diosa Xilonen (MNA).

Representación de la diosa Xilonen (MNA).

El último elemento de representación gráfica que quisiera mencionar es el que proviene de una lápida de las bodegas del Museo Nacional de Antropología en México, que en términos de Felipe Solís27 pudo haber sido un elemento decorativo del tecpan de Jilotepec. En este caso el cuerpo del cerro más que forma de campana, tiene la de una esfera, con la decoración lateral y los rombos con los círculos. En la parte inferior la banda está ausente, pero se encuentra la representación del agua. Las mazorcas están en la parte superior; una de ellas, la de la derecha, se encuentra mutilada.

Estas expresiones gráficas se pueden agrupar en dos unidades: a) las representaciones de los xilotes y del cerro, decorado con una red y puntos, del cual sale agua calificada con conchas y caracoles, y b) aquéllas en las que están presentes el cerro, en diferentes colores, y los maíces. Esta separación se corresponde con la diferencia que Perla Valle hace entre tepetl, cerro, monte y sierra y altépetl, pueblo. La variante, dice la autora, “se presenta en el aspecto formal de los componentes gráficos del cerro, donde a veces se incluye la representación del agua junto a la base rojo-amarilla”.28 La propuesta de Jilotepec como altépetl se amplía si se toma en cuenta que en el Códice García Granados se representa el cerro con los cabellos de elote, pero en lugar de agua hay una glosa que dice altépetl. A partir de esta distinción es que se puede pensar en que el topónimo Jilotepec puede tener un doble significado territorial.

Notas sobre el significado territorial

Al principio se mencionó que un topónimo singulariza un lugar y lo sitúa temporal y espacialmente. En este caso el nombre náhuatl de Jilotepec, aplicado al norte del Estado de México, oeste de Hidalgo y sur de Querétaro, se puede leer como altépetl o como cabecera.

Con el vocablo altépetl, los nahuas reflejan un conocimiento preciso de la demarcación de un espacio político particular, “por lo que su empleo es muy diversificado, refiriéndose en todo momento a los espacios organizados en diferentes niveles”.29 Así, se ha definido como la unidad político-territorial básica en el centro de México (Carrasco 1996, Lockhart 1999)30 relacionada con la división social del trabajo, tanto en lo económico como en lo político. Esta unidad, por una parte, comprendía uno o varios centros cívicos y ceremoniales más o menos compactos, con los templos y palacios donde residía el estamento gobernante, y por otra parte, una serie de asentamientos rurales en los que predominaban los campesinos tributarios. Sahagún decía que los antiguos de esta tierra acostumbraron llamar a los pueblos donde vive la gente altépetl, que quiere decir monte de agua o monte lleno de agua.31 El altépetl era una unidad política gobernada por un tlatoani.

A veces el altépetl era una entidad independiente, pero por lo general varios altepeme se unían en entidades políticas superiores de variable grado de complejidad, aunque cada una de ellas mantenía su gobierno propio. En estos casos, el rey de la ciudad dominante se llamaba huey tlatoani, el gran rey, y su ciudad era un huey altépetl unidos bajo una ciudad y una dinastía dominante.32

Lockhart subraya el aspecto étnico del altépetl y afirma que “se refiere en primer lugar al territorio, pero lo que significa principalmente es una organización de personas que tienen el dominio de un determinado territorio. Una entidad soberana o potencialmente soberana, cualquiera que fuera su tamaño, podía considerarse un altépetl”.33

Una idea importante, valedera tanto antes como después de la Conquista, era que el altépetl existía sólo ahí donde había un tlatoani. García Martínez profundiza sobre este concepto al darle una continuidad histórica. Plantea que el pueblo de indios es la derivación colonial del altépetl prehispánico y “debe entenderse como un elemento básico o fundamental en la organización política indígena de toda Mesoamérica, o por lo menos en la de los pueblos nahuas y los influidos por ellos”.34 Indiscutiblemente “pueblo significa no sólo una localidad sino también el conjunto de los habitantes de un lugar y, en este sentido, el término español era perfecto, porque cada altépetl se imaginaba a sí mismo como un pueblo perfectamente separado”,35 sin la necesidad de un núcleo centrípeto. A este modo de organización, el mismo Lockhart lo llama celular o modular en oposición al modo jerárquico de analizar la organización territorial; esta idea la podemos complementar con la propuesta de García Martínez:

Si bien cada altepetl [sic] poseía un centro, indudablemente ligado a la persona y al linaje de su tlahtoani [sic], nada indica que ese centro tuviese una expresión espacial equivalente a la de una cabecera o capital moderna. Parece plausible suponer que ese centro estaba donde quiera que se encontrase en un momento dado el tlahtoani [sic] y lo que podríamos llamar su corte, y eso podía ocurrir en muchos sitios diferentes del altepetl [sic]. A esto debe añadirse que, cualquiera que fuese el centro del altepetl [sic], cabría encontrar en él un sitio asociado a funciones rituales y políticas pero no necesariamente un centro de intercambio o población, sobre todo si se toma en cuenta el patrón de asentamiento disperso que prevalecía en Mesoamérica.36

En efecto, el sistema modular y el concepto de altépetl permiten acercarse a la unidad mínima territorial básica que corresponde: 1) a la unidad productiva y permite deslindar el espacio de poder, considerando unidades más complejas que la del linaje, y 2) a la organización política que aglutina la pertenencia e identidad del grupo, aun cuando éste requiera migrar o cambiar de residencia. “Cada altépetl poseía un centro, ligado al linaje del Tlahtoani [sic] y por lo tanto el centro estaba localizado en donde estuviera físicamente el Tlahtoani [sic].”37 Estas unidades muchas veces quedan ocultas por el patrón de asentamiento disperso que predominó en Mesoamérica.

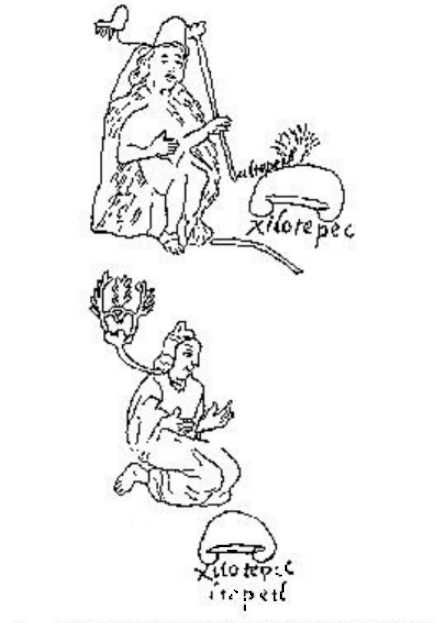

Figuras del Códice García Granados con la glosa de Xilotepec, altépetl (dibujo de M. Urdapilleta G.).

Figuras del Códice García Granados con la glosa de Xilotepec, altépetl (dibujo de M. Urdapilleta G.).

Ahora bien, las fuentes históricas que nombran a Jilotepec como una unidad político territorial con identidad propia, salvo el Códice García Granados, son documentos que al parecer provienen de la gran región de Jilotepec. Esta observación obliga a hacer un análisis más profundo de cada documento y a preguntarse por los motivos que tuvieron los autores para subrayar su carácter de altépetl. De manera tentativa se puede proponer que estas representaciones identifican los límites de un conjunto políticamente integrado, un espacio articulado con base en un conjunto de relaciones espaciales aceptadas por quienes participan en él.

La idea de que el glifo abarque un territorio extenso la tuvo Barlow al nombrar a toda una provincia con el glifo de cerro con mazorcas de la Matrícula de Tributos: Jilotepec. En este autor encontramos la dualidad del significado, ya que al mismo tiempo que denota un espacio extenso también significa al poblado cabecera en donde se acumulaba el tributo para la Triple Alianza. Éste es el posible significado del segundo grupo de representaciones glíficas. Este conjunto, sin el componente agua, presenta grandes variaciones internas, por lo que se vuelve imprescindible ver el contexto en el que aparece el glifo. Tanto en las hojas tributarias de la Matrícula como en el Códice Mendoza aparece encabezando una lista de pueblos, por lo que, al igual que en otras provincias, se puede pensar que es la cabecera de un grupo de tributarios y que los grupos imperiales del centro le pusieron ese nombre a todo el conjunto. En el Códice Mendoza aparece dentro de las conquistas de Moctezuma con la representación de un templo destruido, que también se puede interpretar como el pueblo cabecera.

Para avanzar más en esta primera aproximación habría que analizar la cronología de las fuentes. La diferencia temporal puede ser trivial; sin embargo es necesario interrogarse acerca de las causas que la producen. Sobre todo si se toma en cuenta que después de la Conquista, el altépetl adquirió aún más importancia a través de la idea de “pueblos indios”. ¿En las representaciones prehispánicas o coloniales tempranas no se reconocía a Jilotepec como un altépetl?, ¿los que elaboraron los documentos más tardíos habían reconstruido la idea de altépetl?, ¿para qué?; o bien, al considerar el lugar de origen de los documentos, ¿los habitantes de la región quisieron dar una importancia político-territorial a la región y la reconocían como señorío? En cambio, los que hicieron las historias del valle de México ¿no reconocían la presencia de un señor propio en la región o preferían ignorarlo? y sobre todo ¿con qué fines? Por último, no hay que olvidar el aspecto religioso que permeaba la vida de las sociedades indígenas; aquí cabría preguntarse por la significación sagrada del altépetl. La etimología cerro-agua sintetiza el pensamiento cosmológico y económico de una sociedad que descansa en la agricultura. El carácter sacro de Jilotepec altépetl y su calidad de lugar de recopilación del tributo instan a pensar que en situaciones de dependencia sería fácil encontrar dos formas de organización simultáneas, la propia de los otomíes de Jilotepec y la impuesta por la Triple Alianza.

Bibliografía

Aguilera, Carmen, Códice Huamantla, México, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1984.

Alvarado Guinchar, Manuel, El Códice Huichapa. I. Relato otomí del México prehispánico y colonial, México, INAH (Científica, 48), 1976.

Barlow, Robert H., The extent of the empire Culhua-Mexica, Los Angeles, University of California Press (Iberoamericana, 28), 1962.

___________, “Las provincias septentrionales del imperio de los mexicanos”, en Obras Completas de R. H. Barlow, vol. 3, J. Monjarás Ruiz, E. Limón y M. C. Paillés (eds.), México, INAH-UDLA, 1990, pp. 173-176.

___________,“Diccionario de elementos fonéticos en escritura jeroglífica (Códice Mendocino)”, en J. Monjarás Ruiz, E. Limón y M. C. Paillés (eds.), Obras Completas de R. H. Barlow, vol. 5, México, INAH-UDLA, 1994, pp. 221-259.

Berdan, Frances F. y Patricia Rieff Anawalt, The Codex Mendoza, Los Angeles, University of California Press,1992.

Carrasco, Pedro, Los otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, edición facsimilar de la de 1950, México, 1979.

___________, Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, México, Fideicomiso Historia de las Américas, FCE/El Colegio de México, 1996.

Códice Vaticano, Antigüedades Mexicanas, basadas en la recopilación de Lord Kingsborough, estudio e interpretación de José Corona Núñez, México, 4 vols., Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s/f.

Corona Núñez, José, La Matrícula de Tributos, México, Secretaría de Gobierno, 1968 .

Crespo, Ana María, “Unidades político territoriales”, en B. Boehm de Lameiras y Ph. Weigand, (coords.), Origen y desarrollo en el Occidente de México, México, El Colegio de Michoacán, 1992.

Dibble, Charles E., Códice Xolotl, México, Universidad de Utah/UNAM, 1951.

García Cubas, Antonio, Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, vol. 3, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889.

García Granados, Rafael, Diccionario biográfico de historia antigua de Méjico, 3 vols., México, Instituto de Historia, UNAM, 1953.

García Martínez, Bernardo, Los pueblos de la Sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.

Gelo del Toro, Eduardo Yamil y Fernando López Aguilar, “Hualtepec, Nonohualcatepec y Cohuatepec. Lecturas a un cerro mítico”, en Arqueología, núm. 20, 1998, México, INAH, pp. 65 -78.

Guzmán Betancourt, Ignacio, “La toponimia. Introducción general al estudio de nombres de lugar”, en Ignacio Guzmán Betancourt (coord.), De toponimia… y topónimos, México, INAH, 1987, pp. 13-39.

Kirchhoff, Paul, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García (eds.), Historia Tolteca-Chichimeca, México, INAH, CISINAH, 1976.

Lockhart, James, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVI-XVIII, México, FCE, 1999.

Manrique, Leonardo, “Los nombres de lugar en el Códice Mendocino”, en De toponimia… y topónimos, Ignacio Guzmán Betancourt (coord.), México, INAH, 1987, pp. 167-215.

___________, “Ubicación de los documentos pictográficos de tradición náhuatl en una tipología de sistemas de registro y de escritura”, en Primer coloquio de documentos pictográficos de tradición Náhuatl, México, UNAM-IIH, 1989, pp. 159-170.

___________,“Hay que andarse por los cerros (comentario en torno al grafema N15)”, en J. Monjarás-Ruiz, Emma Pérez Rocha y Perla Valle Pérez (comps), Segundo y tercer coloquios de documentos pictográficos de tradición náhuatl, México, INAH, 1996, pp. 99-112.

Noguez, Javier (ed.), El Códice García Granados, México, El Colegio Mexi-quense, 1995.

Peñafiel, Antonio, Etimologías de los nombres de lugar. Correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la República, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1897.

Reyes García, Cayetano, “El altépetl y la reproducción de la cultura nahua en la época colonial”, en Tradición e identidad en la cultura mexicana, A. Jacinto Zavala y A. Ochoa Serrano (coords), México, El Colegio de Michoacán/Conacyt, 1995, pp. 271-297.

Reyes García, Luis, Cuauhtinchan del siglo XII al XVI. Formación y desarrollo histórico de un señorío prehispánico, México, CIESAS/FCE/Gobierno del Estado de Puebla, 1980.

Reyes Retana, Óscar (ed.), El Códice Jilotepec, México, Ayuntamiento de Jilotepec, 1990.

___________,El Códice Huichapan, México, Telecom, 1992.|Robelo, Cecilio A., Nombres geográficos indígenas del Estado de México, México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México (edición facsimilar de la de 1900), 1974.

Sahagún, fray Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España, España, Alianza, 1988.

Solís O., Felipe, “Andrés Molina Enríquez y la arqueología de Jilotepec”, en Expresión Antropológica, México, Instituto Cultural Mexiquense, núm. 4, 1997, pp. 43-47.

Soustelle, Jacques, La familia otomí-pame del México central, México, CEMCA/FCE, 1993.

Suárez Díez, Ma. de Lourdes, “Presencia de los objetos de concha en códices de tradición náhuatl”, en Primer coloquio de documentos pictográficos de tradición náhuatl, México, INAH/UNAM, 1989.

Valle, Perla, “Un pueblo entre las cuevas. Los topónimos de Tepetlaoztoc en el Códice Kingsborough”, en Amerindia, 23, Francia, A.E.A., Centre National de la Recherche Scientifique, 1998, pp. 53-66.

Zonabend, François, “Pourquoi nommer?”, en Claude Lévi-Strauss (ed.), L’identite, Paris, Gasset, 1977.

Sobre la autora

Rosa Brambila Paz

Dirección de Etnohistoria/INAH.

Citas

* Este trabajo es parte del proyecto Provincia de Jilotepec, auspiciado por la Dirección de Etnohistoria/INAH y el apoyo del Conacyt. Agradezco a Perla Valle y a Eduardo Corona sus comentarios.

- Ignacio Guzmán Betancourt, “La toponimia. Introducción general al estudio de nombres de lugar”, en De toponimia… y topónimos, 1987, p. 15. [↩]

- Ibidem, p. 17. [↩]

- François Zonabend, “Pourquoi nommer?”, en Claude Lévi-Strauss (ed.), L’identite, 1977. [↩]

- Antonio García Cubas, Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, vol. 3, 1889, p. 311. [↩]

- Pedro Carrasco, Los otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana, 1979, y Jacques Soustelle, La familia-otomí pame del México central, 1993. [↩]

- Cecilio A. Robelo, Nombres geográficos indígenas del Estado de México, 1974. [↩]

- Leonardo Manrique, “Los nombres de lugar en el Códice Mendocino”, en Ignacio Guzmán Betancourt (coord.), De toponimia… y topónimos, 1987, p. 185; José Corona Núñez, La Matrícula de Tributos, 1968; Antonio García Cubas, op. cit., vol. 3, 1889, p. 311. [↩]

- Antonio Peñafiel, Etimologías de los nombres de lugar. Correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la República, 1897, p. 150. [↩]

- Cecilio Robelo, op. cit., 1974, p. 25. [↩]

- Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García (eds.), Historia Tolteca-Chichimeca, 1976, pp. 280, 283, 285, 291, 295, 333. [↩]

- Manuel Alvarado Guinchar, El Códice Huichapa. I. Relato otomí del México prehispánico y colonial, 1976, p. 74. [↩]

- Rafael García Granados, Diccionario biográfico de historia antigua de Méjico, t. II, 1953, pp. 454-457. [↩]

- Robert H. Barlow, “Diccionario de elementos fonéticos en escritura jeroglífica (Códice Mendocino)”, en J. Monjarás-Ruiz, E. Limón y M. C. Paillés (eds.), Obras completas de R.H. Barlow, vol. 5, 1994. [↩]

- Leonardo Manrique, “Hay que andarse por los cerros (comentario en torno al grafema N15)”, en J. Monjarás-Ruiz, Emma Pérez-Rocha y Perla Valle Pérez (comps.), Segundo y tercer coloquios de documentos pictográficos de tradición náhuatl, 1996, p. 103. [↩]

- Antonio Peñafiel, op. cit., 1897. [↩]

- Charles E. Dibble, Códice Xolotl, 1951. [↩]

- Robert H. Barlow, The extent of the empire Culhua-Mexica, 1962. [↩]

- Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García, op. cit., 1976, p. 193. [↩]

- Idem. [↩]

- Óscar Reyes Retana (ed.), El Códice Huichapan, 1992, p. 36. [↩]

- María de Lourdes Suárez Díez, “Presencia de los objetos de concha en códices de tradición náhuatl”, en Primer coloquio de documentos pictográficos de tradición náhuatl, 1989. [↩]

- Óscar Reyes Retana (ed.), op. cit., 1992, p. 26. [↩]

- Manuel Alvarado Guinchar, op. cit., 1976, p. 115. [↩]

- Óscar Reyes Retana (ed.), El códice Jilotepec, 1990. [↩]

- Óscar Reyes Retana (ed.), op. cit., 1992, p. 26. [↩]

- Eduardo Yamil Gelo del Toro y Fernando López Aguilar, “Hualtepec, Nonohualcatepec y Cohuatepec. Lecturas a un cerro mítico”, en Arqueología, núm. 20, 1998, pp. 65-78. [↩]

- Felipe Solís O., “Andrés Molina Enríquez y la arqueología de Jilotepec”, en Expresión Antropológica, núm. 4, 1997, pp. 43-47. [↩]

- Perla Valle, “Un pueblo entre las cuevas. Los topónimos de Tepetlaoztoc en el Códice Kingsborough”, en Amerindia, 1998, p. 57. [↩]

- Ana María Crespo, “Unidades político territoriales”, en B. Bohem de Lameiras y Ph. Weigand (coords.), Origen y desarrollo en el Occidente de México, 1992, p. 162. [↩]

- Pedro Carrasco, Estructura político-territorial del Imperio tenochca. La Triple Alianza de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, 1996, y James Lockhart, Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVI-XVIII, 1999. [↩]

- Fray Bernardino de Shagún, Historia general de las cosas de Nueva España, libro XI, cap. XIII, 1988. [↩]

- Pedro Carrasco, op. cit., 1996, p. 585. [↩]

- James Lockhart, op. cit., 1999, p. 27. [↩]

- Bernardo García Martínez, Los pueblos de la Sierra. El poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, 1987, p. 21. [↩]

- James Lockhart, op. cit., 1994, p. 27. [↩]

- Bernardo García Martínez, op. cit., 1987, pp. 75-76. [↩]

- Luis Reyes García, Cuauhtinchan del siglo XII al XVI. Formación y desarrollo histórico de un señorío prehispánico, 1980. [↩]