A principios de la década de los treinta, Karl Bühler escribía1 que el signo lingüístico complejo

…es símbolo en virtud de su ordenación a objetos y relaciones; síntoma (o indicio), en virtud de su dependencia del emisor, cuya interioridad expresa, y señal en virtud de su apelación al oyente, cuya conducta externa o interna dirige como otros signos de tráfico.2

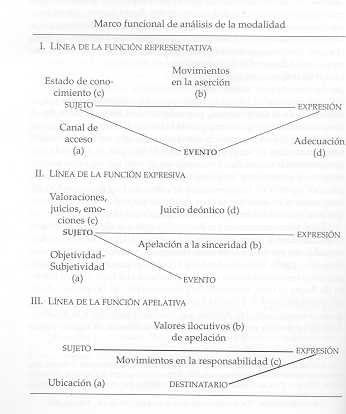

Actualmente hay discrepancias al considerar formulaciones más complejas de las funciones del lenguaje. Las tres básicas, tomadas de Bühler,3 podemos encontrarlas en el uso de las lenguas de todos los rincones del mundo; dicho brevemente, en un ejemplar de cualquier familia lingüística, los hablantes referimos, nos expresamos y actuamos socialmente. Esta trilogía me ha permitido obtener un marco de análisis de la modalidad.4

Debo anticipar que no voy a presentar un análisis de discurso, en sentido estricto,5 mi intención es mostrar que el marco de análisis de la modalidad puede aplicarse como instrumento para dicho análisis, y con este fin presento fragmentos de textos. Los tipos de modalidad que muestran los textos que analizo ponen al descubierto los hilos de las tramas que entretejen el sentido discursivo; pero no representan ese sentido, único e irrepetible de cada discurso; para llegar a él, naturalmente se requeriría partir de la unidad textual.

Voy a presentar algunos de los resultados a los que me ha conducido el estudio de la modalidad. Primero me referiré muy brevemente al marco de análisis construido a partir de la noción de modalidad como subjetividad.6 Posteriormente ofreceré algunos de los materiales que provienen de ocho textos, a la luz del marco de análisis, con el fin de mostrar su funcionamiento, descubriendo los movimientos que realiza el sujeto en la simbolización de la realidad, en la manifestación de sí mismo y en su actuación con el otro. A cada paso comentaré de qué manera podría contribuir la aplicación de este marco en el develamiento de los hilos que entretejen el discurso.

Desde los tratados aristotélicos de la lógica hasta nuestros días, podrían distinguirse básicamente tres senderos sistemáticos de estudios de la modalidad. En la línea formal, de los lenguajes de la lógica a la semántica formal, una constante es la exclusión del sujeto de la enunciación que, paradójicamente, resulta ser el centro de la modalidad en la lengua natural.7 En las gramáticas tradicionales de lenguas indoeuropeas se reconocen algunas formas gramaticalizadas, principalmente en los modos verbales.8 En la lingüística antropológica, el mayor enfoque en los terrenos de la modalidad se dirige al estudio de los morfemas llamados “evidenciales”, que se presentan en algunas lenguas, la mayor parte de las veces en la construcción verbal; expresan el canal (sensorial o epistémico) por el que el hablante tuvo acceso al hecho del que habla.9 El panorama nos muestra que cada línea recubre sólo una pequeña parcela de hechos lingüísticos del gran ámbito de la modalidad.10

Desde la dimensión del contenido, al rebasar las fronteras de las modalidades consideradas en los estudios formales,11 se nos presenta una variación de valores modales que aparenta inconmensurabilidad entre los sistemas. En el terreno de las expresiones, observamos que esos valores atraviesan distintos niveles gramaticales. Este estado de cosas nos enfrenta a una de las constantes que encontramos en el lenguaje cada vez que intentamos observarlo orgánicamente: la manera en que están imbricados los valores de contenido con los valores del ámbito estructural de las expresiones no corresponde a funciones matemáticas tradicionales (como isomorfismo u homomorfismo); a lo sumo, el homomorfismo conviene, de manera práctica, para describir pequeñas parcelas.

En un intento por obtener un marco de análisis sistemático que diese cabida a los valores modales de las diferentes familias lingüísticas, partí de la concepción de modalidad considerada como la expresión lingüística de la actitud del sujeto, ante un contenido proposicional.12 Tomo como sustento las tres funciones básicas del lenguaje, cercanas a la sencillez de exposición de Karl Bühler,13 con la idea de no nutrir demasiado el marco de partida y estar alerta a toda posibilidad lingüística, por ajena que parezca a las ya conocidas. El objetivo ha sido conseguir un instrumento estructurante que no fuese demasiado denso en contenido apriorístico, y que pudiese dar cabida a valores aún no reconocidos.

Desde la trilogía de dimensiones semánticas expuesta por Bühler,14 vemos que nuestras palabras intentan aludir a un mundo externo poblando nuestro propio mundo, construyendo nuestra representación de la realidad. Nos expresan como sujetos, no simplemente describiéndonos, sino descubriéndonos y construyéndonos como parte de esa realidad. Y nos vinculan con el otro, demandándole algo, estructurando nuestras relaciones en el escenario de las acciones lingüísticas. De aquí las tres funciones básicas por las que el lenguaje representa una realidad, expresa a un sujeto, y actúa en una puesta en escena.15

Podría ser que resulte extraño buscar la modalidad en las tres funciones del lenguaje, puesto que, al ser la expresión del sujeto, es más natural ubicarla en la función expresiva. Para aclarar esto es necesario, en primer lugar, decir que sí es la expresiva la función que corresponde a la modalidad, como centro. Recordemos, sin embargo, que aun en las ocasiones en que pretendemos referirnos a los hechos objetivamente, y al actuar lingüísticamente apelando al otro, el sujeto (o más propiamente, la multiplicidad de sujetos, como veremos en el desarrollo de este trabajo) se manifiesta. Émile Benveniste16 ha insistido en que” Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à luimême comme je dans son discours”. El lenguaje está marcado profundamente por la expresión de la subjetividad, y la subjetividad no es posible sin el contraste dialógico que fundamenta la intersubjetividad: no hay un yo sin un tú. Me adscribo a la concepción de que las tres funciones son inmanentes al lenguaje; aun cuando sea una la enfocada, no desaparecen las otras dos. No puede ser de otra forma, porque en el intento de estructurar las cosas del mundo, el sujeto se construye siempre a partir de la experiencia del otro: no hay construcción de lengua sin el vínculo con el otro, desde su adquisición, de tal forma que esta génesis aflora en cada acto lingüístico ulterior.

Estas consideraciones me han conducido a utilizar una metáfora geométrica: el prisma funcional (de cristal). Desde cada cara rectangular de un prisma de base triangular pueden observarse las otras dos caras. Esto es, desde la función expresiva del lenguaje, miramos los movimientos que el sujeto hace al referir y en su intento de llegar al otro, actuando lingüísticamente. El no poder referir sin manifestarse a sí mismo es una de las características que distinguen la lengua natural. Nótese que cuando apelamos a la objetividad, la apelación misma nos pone de manifiesto: el sujeto, como queriendo desconocer su presencia entre el hecho del cual habla y las palabras que expresa, requiere realizar un movimiento que lo descubre. La metáfora del prisma funcional permite comprender cómo es que podemos buscar el funcionamiento expresivo de la lengua, no sólo en los mecanismos más evidentemente expresivos, sino también en los que están más cercanos al referir y a la interacción social.

En cada función lingüística considero la relación que se da entre tres elementos: entre el sujeto y su expresión, y entre cada uno de estos dos y otro elemento, el evento referido (en las funciones representativa y expresiva) o el destinatario (en la apelativa, donde se construye este “otro”). Buscando las manifestaciones del sujeto, atravieso las tres funciones y, en cada relación entre sus elementos, encuentro al sujeto proyectándose en un ámbito de valor semántico (o “semántico-pragmático”, si se prefiere).17 De esta manera se estructuran los tipos de modalidad como ámbitos de contenido. A partir de ellos, me he dado a la tarea de aplicar el marco para encontrar las formas lingüísticas que les dan cuerpo. Éstas, como ya había mencionado, pueden pertenecer a cualquier nivel gramatical, y cada lengua tiene sus preferencias para gramaticalizar unos u otros valores modales.

Sólo de los casos gramaticalizados puede hablarse estrictamente, en el nivel de las expresiones, de categorías lingüísticas. En español, las expresiones gramaticalizadas de la modalidad son morfemas de flexión verbal y pronominales, categorías léxicas, frases lexicalizadas y estructuras sintácticas.18 Los valores modales no gramaticalizados generalmente corresponden a inferencias textuales. En los materiales que presento en este texto tenemos manifestaciones de la modalidad gramaticalizada y no gramaticalizada.

Al final de cada uno de los fragmentos con los que voy a mostrar los tipos de modalidad, aparecen entre corchetes las iniciales del autor con el año de su emisión. Estos materiales están tomados de:

1. Un coloquio sobre democratización, llevado a cabo en El Colegio México en 1990; de allí tomo el texto del antropólogo Roger Bartra (en adelante, RB, 90).19

2. Un coloquio sobre los grandes cambios de nuestro tiempo, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1992; tomo el texto del filósofo Luis Villoro (LV, 92).20

3. El debate de candidatos de tres partidos a la presidencia de la República Mexicana, que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de México, en 1994; corresponde a los textos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ernesto Zedillo Ponce de León y Diego Fernández de Cevallos (CCS, 94; EZP, 94; DFC, 94, respectivamente).21

4. Una consulta a tres escritores, sobre las elecciones locales de la Ciudad de México, organizada por la revista Vuelta, en la víspera de dichas elecciones, en 1997; de aquí tomo los textos de Gabriel Zaid, Carlos Monsiváis y Enrique Krauze (GZ, 97; CM, 97; EK, 97, respectivamente).22

Las mayúsculas compactas fueron introducidas por mí en los fragmentos para resaltar sólo las formas lingüísticas que expresan la modalidad del tipo que estoy tratando, en cada caso. En cada párrafo, sin embargo, podemos encontrar marcas de distintos tipos de modalidad. Al margen izquierdo de cada fragmento aparece un número romano y una letra minúscula que corresponden, respectivamente, a la función (representativa, expresiva o apelativa) y al ámbito de la modalidad, tal y como aparecen en la gráfica del marco de análisis (supra).

En la línea de la función representativa, el evento del que se habla constituye el elemento enfocado (hacia él apunta la lengua en esta función).

Algunas frases y elementos léxicos expresan el canal sensorial o inferencial por el que el hablante ha tenido acceso al evento del que habla:

Ia En los días previos a la elección del 6 de julio cada uno de los votantes probables se siente responsable de su decisión, de una manera ya no sentimental o meramente airada. ESTO LO DESPRENDO DEL infinito de las conversaciones, la información periodística, las llamadas a la radio, las encuestas, las atmósferas sociales. [CM, 97]

Ia y del abandono masivo de características que PARECÍAN fatales: inercia, resignación, miedo, canje del voto por unos cuantos servicios y un puñado de ragalitos. [CM, 97]

Ia todos nosotros HEMOS OÍDO encendidos discursos en favor de la democracia. [DFC, 94]

El canal de acceso puede manifestar distintas actitudes. En una acción lingüística argumentativa, que considera la racionalidad del otro, el analista político ofrece las fuentes y las vías por las que puede decir lo que dice, y expresa la incertidumbre. En una acción descalificadora, ocupa un lugar preponderante la constancia de que los hechos desaprobados han sido accesibles de manera compartida.

La forma llana de referirse a un evento es la aserción (afirmación o negación explícita). Si consideramos que hay una distancia entre una aserción (expresión explícita) y una inferencia, concebimos a esta última como un movimiento que manifiesta al sujeto; por esto la presentación de formas que generan inferencias (o de contenidos que en el contexto las generan)23 constituye una modalidad. Por ejemplo, se infiere que no se es (al menos en 1997, en México: tiempo y lugar de la enunciación) cabalmente ciudadano, puesto que se habla del deseo de estrenar ciudadanía, o que no se logró reformar el sistema desde dentro, ya que sólo se hace explícito que se intentó:

Ib EL DESEO más notable del momento, el DE ESTRENAR ciudadanía. [CM, 97]

Ib Cuauhtémoc INTENTÓ reformar el sistema desde dentro, se apartó de él en 1987 y contendió para las elecciones de 1988 con un éxito tal que probablemente las ganó. [EK, 97]

La asunción de sujetos mediante implicaturas conversacionales,24 colabora en la construcción de la estructura de enunciadores. Así, por ejemplo, una negación puede operar sobre el contenido que corresponde al acto de habla de otro sujeto:

Ib Por lo visto, el afán prevaleciente NO es el desquite sino la gana de cambio. [CM, 97]

El surgimiento de inferencias resulta crucial para el análisis de los enunciadores, puesto que, en la lengua viva, un enunciado implica siempre un enunciador; así, cuando se infiere un enunciado se anuncia un enunciador. En el análisis de las voces del discurso, recoger las inferencias que aparecen en este ámbito de modalidad es fundamental. Ante cada voz inferida podemos ver la adhesión u oposición del locutor, y así se va bosquejando una estructura de posiciones polifónicas. La tarea posterior sería rastrear la identificación sociohistórica de esas voces.

Algunos de los enunciadores que surgen de las inferencias constituyen también la multiplicidad de destinatarios. Un caso de éstos es la negación de la que surge el enunciado del otro, a quien el sujeto le dirige la oposición, sin perder necesariamente su vínculo con el destinatario explícito, quizá presente.

El desembrague del mundo real mediante una estructura condicional o un verbo (o frase verbal) alético (que exprese posibilidad), constituye también un movimiento de distanciamiento de la aserción, y permite una de las características más propias del humano: analizar las alternativas del futuro y tener una actitud hacia él. Un movimiento que por el contrario subraya la aserción como tal, insistiendo implícitamente en que lo dicho se trata de un hecho consumado, puede darse en una expresión no gramaticalizada, al presentarse el locutor como cronista, en oposición al profeta:

Ib SI se confirman las tendencias de voto y gana Cárdenas, los problemas se intensificarán pero disminuirá un gran obstáculo: el aniquilamiento histórico de la voluntad cívica. [CM, 97]

Ib A partir de las próximas elecciones, PODRÁ DARSE otra variedad de la imprescindible alternancia del poder: el Presidente tendrá que negociar con la Cámara de Diputados las iniciativas y los presupuestos. El Senado, que seguirá siendo obedientemente priísta hasta el año 2000, PODRÍA vetar resoluciones de la Cámara baja, pero a un costo político tan alto que arroje una sombra de duda sobre el proceso de democratización. NO PARECE NECESARIO llegar a esos extremos [EK, 97]

Ib se carece de tradiciones en qué fundar la modernidad crítica y autocrítica, pero el deterioro del PRI es inocultable e irreversible, y AL ESCRIBIR ESTO NO ME CONSIDERO PROFETA SINO CRONISTA. [CM, 97]

Los verbos y perífrasis verbales epistémicos expresan la ubicación del evento aludido en el estado de conocimiento del sujeto. Con la ubicación epistémica distanciada de la certeza, el locutor se presenta como sujeto que mantiene un espacio para el raciocinio del otro. En la arenga, en cambio, se ubica lo dicho en la certeza:

Ic Ante esta situación CREO que es fundamental discutir los problemas de una civilización alternativa [RB, 90]

Ic NO SE DESCONOCEN la fuerza de los “candados” impuestos por el régimen, ni las mil y una técnicas de acorralamiento presupuestal o corporativo a los gobiernos oposicionistas, ni las debilidades de los proyectos capitalinos del PRD y el PAN, ni la insuficiencia de hace apenas tres años en el poder tras décadas de control priísta y solidificación de las redes de complicidad y de cacicazgos. [CM, 97]

Ic Pese a las consecuencias que se avisoran, el triunfo de la oposición en la Ciudad de México y el fin de la mayoría absoluta en el Congreso serían, SEGÚN ME PARECE, señales no menospreciables del tránsito a la democracia. [CM, 97]

Ic CREO que con esta política de inversión, que alentará los nuevos negocios, los que ya existen, el campo mexicano, las nuevas actividades de servicios y para la exportación, ESTOY SEGURO, compatriotas, que vamos a generar esos empleos. [EZP, 94]

Algunas formas se han lexicalizado para expresar el cuidado en la relación entre las palabras y los eventos que éstas refieren:

Id Para Lechner, la normatividad no es impuesta, DIGAMOS QUE no se encuentra dada, sino que constituye un orden basado en una identidad solidaria; pero una solidaridad autodeterminada que se va construyendo, a diferencia de la solidaridad tradicional que viene dada por mecanismos externos a la propia sociedad. [RB, 90]

Id PODEMOS DECIR QUE hoy nadie, salvo unos cuantos, muy pocos, están mejor que en 1988. [CCS, 94]

En la línea de la función expresiva, el sujeto es el elemento enfocado, sin olvidar que en todos los casos de modalidad, lo que analizamos es un movimiento que pone de manifiesto la subjetividad.

Algunas frases expresan el reconocimiento del papel que juega el sujeto al interpretar la realidad; en otras, en cambio, al apelar a una pretendida objetividad, aparece el sujeto como negándose:

IIa Por eso, la oposición leal SUELE SER VISTA COMO desleal, si es intransigente, o como vendida, si negocia. [GZ, 97]

IIa Lo VERDADERAMENTE grave es que las opiniones sobre la solución de esos problemas no sólo sean distintas sino radicalmente opuestas. En México no compiten matices de un mismo modelo sino modelos opuestos. [EK, 97]|

IIa La denuncia que hizo Rosa Luxemburgo de la dictadura bolchevique, su exigencia de democracia, implicaba EN REALIDAD, aunque ella no lo dijo, una división25 del pretendido carácter científico [LV, 92]

Entre el sujeto y su expresión, aquél puede manifestarse interesado en expresar que él mismo está en sus palabras. En el tipo de textos que consideré, resultan muy infrecuentes estos casos. De hecho sólo en uno de ellos lo encontré:

IIb Yo creo, CON TODA FRANQUEZA, que tenemos marcadas diferencias [DFC, 94]

Las valoraciones, los juicios, las emociones no explícitas se revelan en nexos conjuntivos, prepositivos y adverbios oracionales; también en frases nominales anafóricas que contienen juicios de valor o conclusiones analíticas, y en construcciones comparativas y superlativas; son las marcas de los ejes en los que se estructuran las relaciones lógicas supuestas por el hablante, algunas de las cuales generan implicaturas convencionales.26 Las relaciones lógicas así develadas permiten ubicar al locutor, e identificarlo o distinguirlo de los enunciadores surgidos a partir de los movimientos en la responsabilidad del acto de habla (modalidad IIIc) y de los enunciados inferidos (modalidad Ib):

IIc A lo largo del siglo una “garantía de gobernabilidad” ha sido el papel pasivo de la ciudadanía, distribuido en indiferencia, apoyo ocasional a los presidentes de la República y murmuraciones. Y a esto se le llamaba “paz social”, PORQUE DE CUALQUIER MANERA existía la movilidad, algunos hijos de campesinos y obreros estudiaban en las universidades, la ILUSIÓN DE ascenso se repartía equitativamente (el ascenso NO, DESDE LUEGO), y las protestas contra la corrupción, uno de los hechos MÁS oprobiosos, se diluían POR EL EFECTO DEL cinismo, ese lenguaje social impuesto POR la concentración del poder político y económico en unas cuantas manos. PERO en los años recientes el deseo de vida cívica ha destruido esquemas y actitudes fatalistas. [CM, 97]

IIc SÓLO los espíritus estrechos y los intereses corporativos del viejo sistema desdeñan la fiesta democrática del 6 de julio. PERO como los mexicanos sabemos MUY bien, después de la fiesta viene la “cruda”, y TAMBIÉN la cruda realidad. AUNQUE el 7 de julio México despertará en la ribera de la democracia, descubrirá TAMBIÉN que la democracia NO es una panacea PARA lograr POR ensalmo la solución a los agudísimos problemas del país, SINO SÓLO el medio político de convivencia y negociación PARA encararlos. [EK, 97]

Una misma forma puede manifestar al sujeto en dos ámbitos de la modalidad; por ejemplo, un pero y un no expresan una oposición y como tal revelan un juicio (modalidad IIc); además de esto, hacen surgir una inferencia lingüística (una implicatura convencional y una conversacional, respectivamente), por lo que representan también un movimiento en la aserción (modalidad Ib), de donde surge un enunciador.

Los juicios expresamente deónticos que involucran al propio locutor constituyen otro tipo de modalidad que manifiesta al sujeto en su concepción y análisis de la realidad:

IId NO HAY QUE menospreciar las habilidades de los alquimistas electorales del PRI ni su capacidad de manipulación, compra e intimidación, pero todo indica que con respecto a la Ciudad de México al menos, su batalla está perdida. [EK, 97]

IId Me parece que Alexander tiene toda la razón en plantear que ES NECESARIO realizar un análisis de los códigos simbólicos, de los rituales, de la retórica, de la cultura y del lenguaje, para entender su relación, que no es mecánica y lo aclara muy bien, con el proceso de socialización que permite el paso del particularismo a la universalidad, del ego al otro. [RB, 90]

IId Catch-22: para seguir existiendo, la opinión pública DEBE probar su cercanía con las encuestas electorales, para que las encuestas se legitimen NECESITAN influir en la opinión pública. [CM, 97]

En la línea de la función apelativa, por la que la palabra vincula al sujeto con su destinatario, ese vínculo materializado en la fuerza ilocutiva es el centro.

Los deícticos de tiempo, persona y lugar, como tantas veces se ha señalado,27 son los puntos de soldadura entre las palabras y la enunciación, manifestando la ubicación de cada elemento (la manera de ubicarlo), incluyendo al sujeto, y con respecto a él a los otros elementos; de esta manera construye el locutor su escenario. Las frases descriptivas con las que se nombra a los participantes expresan una ubicación:

IIIa AHORA necesitaMOS ubicar los problemas de la búsqueda de la comunidad, de la civilidad, de la sociedad civil o de la ciudadanía en una perspectiva mucho más amplia. YO quiero, tal vez porque SOY ANTROPÓLOGO, agregar un término más, y en cierto modo regresar a las discusiones de la entreguerra: estaMOS enfrentados a un problema que YO llamaría de civilización; éste es un concepto, tan claro a la tradición antropológica, sin el cual ME parece muy difícil que NOS podaMOS orientar en esta situación en la cual los grandes conglomerados ideológicos, los grandes bloques de coherencia ideológica, se están desmoronando. EstaMOS enfrentados a un problema planetario, a la búsqueda de opciones de civilización. ME parece que esto no se ha tratado AQUÍ [RB, 90]

Los valores ilocutivos de apelación y algunos movimientos sobre ellos, como la llamada pregunta retórica, son vínculos directos que en algunos momentos surgen en medio de flirteos:

IIIb ¿Qué fue primero: la encuesta o la realidad? Y la paradoja continua es el trato incestuoso entre la opinión pública y las encuestas. [CM, 97]

IIIb En cambio, LO DIGO UN POCO COMO PROVOCACIÓN, Lechner está más preocupado por los problemas del orden, en la medida en que éste viene de abajo. [RB, 90]

IIIb YO LES DIGO a ustedes, amigos y compañeros, QUE CREO QUE ME RESPALDARÁ, desde la Presidencia, EL APOYO DE TODOS USTEDES. [DFC, 94]

IIIb YO PROPONGO una reforma total a nuestro sistema de justicia [EZP, 94]

IIIb YO QUIERO CONVOCAR a mis compatriotas a que nos preparemos al cambio, a que nos preparemos entre todos, trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores del arte y la cultura, ciudadanos de todos los ámbitos de la República, a preparar este cambio, que podemos si nos decidimos a llevarlo adelante. [CCS, 94]

Los valores ilocutivos contribuyen, de manera crucial, a ubicar al sujeto en la estructura de enunciadores, por el tipo de acción que lleva a cabo en su vínculo con el otro. Como es bien sabido, los predicados realizativos explícitos,28 al ser enunciados con los conmutadores adecuados (primera persona del singular en indicativo), constituyen una gramaticalización del valor ilocutivo. He encontrado, como marca clara del vínculo que el sujeto establece con el otro,29 a los ejercitativos, con los que se toman decisiones y acciones sobre el destinatario, a los comportativos, con los que se asume una actitud frente a la conducta y estado del destinatario, y a los compromisorios, que comprometen al sujeto ante el destinatario en la línea de acción que mencionan. Tal vez sea importante recordar aquí que la expresión de la modalidad no se restringe a formas gramaticalizadas, como lo muestran varios de los casos hasta ahora expuestos. Entre los movimientos que el sujeto realiza en la expresión que utiliza para llevar a cabo su acto ilocutivo, encontramos la alternativa entre expresar su intención de perlocución (“lo digo un poco como provocación” y “Yo les digo […] que creo que me respaldará […] el apoyo de todos ustedes”) y expresar su intención de ilocutividad (“yo quiero convocar”). Con la primera forma, el sujeto parece introducirse en el lugar del otro, mientras que con la segunda, parece reservar ese otro lugar para su destinatario.

Encontramos movimientos que distancian al sujeto hablante desplazando la responsabilidad del acto de habla hacia otro sujeto. Entonaciones (no registradas en el texto escrito), comillas y frases verbales son algunas de las marcas estandarizadas. En la misma relación entre el sujeto y el acto de habla aparecen las formas dicendi (una subclase de predicados expositivos,30 unas veces anunciando otro acto de habla y otras realizando un acto expositivo propio:

IIIc A lo largo del siglo una “garantía de gobernabilidad” ha sido el papel pasivo de la ciudadanía, distribuido en indiferencia, apoyo ocasional a los presidentes de la República y murmuraciones. Y a esto SE LE LLAMABA “paz social” [CM, 97]

IIIc LAS DOS PONENCIAS CONFLUYEN EN EL PLANTEAMIENTO DE QUE es necesario encontrar en formas de comunidad societal, COMO DIRÍA Parsons, formas de nueva civilidad que puedan cimentar las alternativas democráticas en un contexto internacional en el que, después de las revoluciones de 1989, el LLAMADO proceso de modernización es completamente inevitable. [RB, 90]

IIIc Ante estas dos formas distintas de abordar el problema, QUIERO DESTACAR la necesidad de añadir nuevas dimensiones al análisis. [RB, 90]

Este ámbito de la modalidad, junto con los movimientos en la aserción (modalidad Ib), donde encontramos las inferencias lingüísticas, nos permite asomarnos a la diversidad de voces de los enunciadores. La ubicación de ellas se perfila centralmente por la modalidad de valoraciones, juicios y emociones (modalidad IIc), que nos presenta el panorama de los hilos lógicos del sujeto, por la modalidad de ubicación (modalidad IIIa) y por los valores ilocutivos de apelación (modalidad IIIb). Estos tres ámbitos proporcionan los datos para encontrar las identificaciones, adhesiones y oposiciones que conformarán la estructura de enunciadores y de destinatarios.

Como puede apreciarse, en cada rincón de las tres funciones del lenguaje se asoma el sujeto, aun cuando intenta hablar de los hechos de una manera objetiva, y precisamente ahí, al manifestar una pretendida objetividad, se nos revela como queriendo negarse. Según los resultados que he obtenido hasta el momento, puedo decir que en español, la gramaticalización en los distintos niveles de lengua, y con mayor variedad de formas en cada nivel, ha penetrado de manera principal en el tipo de modalidad que pertenece al ámbito de movimientos de la aserción: desde el nivel morfémico, en las marcas de pospretérito y de subjuntivo, hasta construcciones sintácticas de las que surgen presuposiciones.

Aunque sería muy prematuro hablar de resultados asociados a géneros de texto, sí es posible decir que se ha perfilado una distribución entre éstos y los tipos de modalidad; y se ha manifestado también una caracterización de preferencias que, por el momento, podría llamar “de horizontes personales”. Para dar algunos ejemplos, las modalidades de ubicación, de instalación del escenario, como era de esperarse, se manifestaron muy ampliamente en los debates políticos y académicos, no así en la exposición no abierta a debate ni en la consulta directa e individual. Sin embargo, en la misma situación de debate, en los materiales de EZP y de DFC encontramos la mayor manifestación modal en los valores ilocutivos de apelación, mientras que en CCS, así como en la exposición del filósofo LV, aparece una mayor modalidad en los movimientos de la aserción. En la consulta realizada a los tres escritores (GZ, CM, EK), prevaleció la modalidad en la expresión de valoraciones y juicios, siguiéndole los movimientos en la aserción. Esta secuencia apareció de manera invertida en el debate político. La exhuberancia modal fue notoria en RB y escasa en GZ.

No voy a detenerme a detallar la distribución de los tipos de modalidad en los materiales, ni intentaré interpretar así, fuera de contexto, el significado de esa distribución, puesto que no es éste el objetivo del trabajo, sino compartir algunas aplicaciones del marco de análisis de la modalidad.

La manera en que opera el marco de análisis de la modalidad, como se ha mostrado, consiste en partir de un ámbito de contenido (un valor de la modalidad) en busca de las formas que se plasman en el discurso. Por supuesto, las formas gramaticalizadas que se han encontrado previamente en una lengua,31 ayudan en esta búsqueda; pero siempre estará pendiente especificar el sentido discursivo de cada forma hallada, en cada ocurrencia particular: el marco de análisis no puede producirlo automáticamente, sino que orienta una búsqueda sistemática de los nodos discursivos de la subjetividad.

La modalidad así considerada se distingue del significado referencial explícito. Por la definición de partida queda fuera de él, porque “la expresión lingüística de la actitud del hablante, ante un contenido proposicional” tiene como correlato formal la noción de un operador que actúa sobre el contenido proposicional, y este último es el que contiene el significado referencial explícito. La distinción entre un significado referencial explícito y un valor de la modalidad, como cualquiera de los que surgen del marco de análisis, puede constatarse al comparar el contenido asertivo de: “Soy una persona preocupada por la verdad de mis palabras”, y la modalidad de adecuación de: “PODEMOS DECIR QUE hoy nadie, salvo unos cuantos, muy pocos, están mejor que en 1988”.

El camino que pueda tomar la aplicación del marco de la modalidad dependerá de los fines de la investigación, según se inserte en un análisis de discurso, o una lingüística descriptiva, tipológica o histórica. En los terrenos del análisis de discurso, los tipos de modalidad tendrían la función de alertar la escucha para distinguir en los materiales lingüísticos los nudos discursivos de la subjetividad o, más propiamente, de las subjetividades. La diversidad de voces se manifiesta básicamente no sólo en los movimientos en la responsabilidad del acto de habla, mediante distintos tipos de citas, sino también en una clase de movimientos en la aserción: las inferencias lingüísticas. Al inferirse un enunciado, con él surge otro enunciador, y los destinatarios también se multiplican.

No sólo las modalidades de ubicación y los valores ilocutivos de apelación perfilan la posición de las voces; en el ámbito de las valoraciones, juicios y emociones, los nexos lingüísticos de los que surgen implicaturas convencionales y los adverbios de negación y afirmación ubican las voces en una estructura, mediante identificaciones y oposiciones. Esta estructura de relaciones entre las voces anuda el texto con su dimensión sociohistórica.

Por la estructuración de las voces, que arroja el análisis de la modalidad, resulta éste un instrumento para el análisis del discurso, que hace factible un camino que recorre la materialidad lingüística para conectarse con la dimensión sociohistórica. El surgimiento de una estructura de relaciones entre las voces inferidas no es sorprendente; confirma la concepción de que en el texto quedan inscritas las estructuras sociales. Lejos de ser asumida la materialidad social en la lengua, como una verdad evidente en sí misma, o como una metáfora, se muestra como una realidad que permite la sistematicidad del instrumento y la dirección que orienta el análisis a partir de la lengua.

Bibliografía

Austin, John L., How to do things with words, Oxford, Clarendon, 1962.

Bartra, Roger, “Comentarios acerca de las ponencias de Jeffrey Alexander y de Norbert Lechner”, en Modernización económica, democracia política y democracia social, México, El Colegio de México, 1997, pp. 101-105.

Benveniste, Émile, “Structure des relations de personne dans le verbe”, en Problèmes de lingüistique générale, Paris, Gallimard, 1966, pp. 225-236.

__________, “La nature des pronoms”, en Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, pp. 251-257.

__________, “De la subjectivité dans le langage”, en Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, pp. 258-266.

Bühler, Karl, Teoría del lenguaje, Madrid, Revista de Occidente, (1934) 1959.

Bybee, Joan y S. Fleischman (eds.), Modality in Grammar and Discourse, Amsterdam, John Benjamins, 1995.

Cárdenas Solórzano, C., E. Zedillo Ponce de León y D. Fernández de Cevallos, “El debate, paso a paso…”, en Perfil de La Jornada, 10, 3475, viernes 13 de mayo de 1994, pp. I-II.

Chafe, Wallace y J. Nichols (eds.), Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology, Norwood, Ablex, 1986.

García Fajardo, J., “Las variaciones de sentido, los sujetos y el universo del discurso”, en R. Barriga y J. García F. (eds.), Reflexiones lingüísticas y literarias. Lingüística, México, El Colegio de México, 1992, pp. 231-247.

__________, “Modalidad: hacia un marco de análisis”, en R. Barriga y P. Martín (eds.), Varia lingüística y literaria: 50 años del CELL, tomo I. Lingüística, México, El Colegio de México, 1997, pp. 193-210.

__________, “Los asomos del sujeto: mecanismos de la modalidad”, en J. García F. (ed.), Número Monográfico de Semántica, México, Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, 1997, pp. 351-369.

__________, “La modalidad en tres líneas funcionales”, en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, tomo I, Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Librería Nogal, 1999, pp. 641-648.

Grice, H. Paul, “Logic and conversation”, en P. Cole y J. L. Morgan (eds.), Syntax and semantics, 3: speech acts, New York Londres, Academic Press, 1975, pp. 41-58.

Jakobson, Roman, Shifters, verbal categories and the Russian verb, Harvard, Harvard University Press, 1957.

Krauze, Enrique, “Una fiesta democrática”, en Vuelta, núm. 248, 1997, pp. 19-21.

Lyons, John, Language, meaning and context, Londres, Fontana, 1981.

Manteca Alonso-Cortés, Ángel, Gramática del subjuntivo, Madrid, Cátedra, 1981.

Monsiváis, Carlos, “Después del 6 de julio”, en Vuelta, núm. 248, 1997, pp. 27-29.

Palmer, F. R., Mood and Modality, Cambridge, Cambridge University, 1986.

Partee, Barbara H., “Possible Worlds in Model-Theoretic Semantics: A Linguistic Perspective”, en Sture Allen, (ed.), Possible Worlds in Humanities, Arts, and Sciences: Proceedings of Nobel Symposium 65, Berlin, Walter de Gruyter, 1989, pp. 93-123.

Porto Dapena, J. Álvaro, Del indicativo al subjuntivo. Valores y uso de los modos del verbo, Madrid, Arco, 1991.

Ridruejo, Emilio, “Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas”, en I. Bosque y V. Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, 2, Madrid, Real Academia Española/Fundación José Ortega y Gasset/Espasa Calpe, 1999, pp. 3209-3251.

Villoro, Luis, “La fraternidad: base de toda comunidad auténtica”, en Coloquio de invierno, I: La situación mundial y la democracia, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 88-95.

Zaid, Gabriel, “El poder incómodo”, en Vuelta, núm. 248, 1997, pp. 21-22.

Sobre la autora

Josefina García Fajardo

El Colegio de México

Citas

- Karl Bühler, Teoría del lenguaje, Madrid, Revista de Occidente, 1959 (1934), pp. 35-45. Al describir las tres funciones del lenguaje en “El modelo de ‘órganon’ propio del lenguaje”, Bühler reformula una presentación que había hecho en 1918. Además de desarrollar una concepción más amplia del lenguaje, modifica los términos que había utilizado previamente para nombrar las funciones, y graciosamente evoca la relación entre un speech appeal y el sexappeal, como hechos igualmente tangibles. Su descripción de las tres funciones son el punto de partida de mi trabajo; podrá observarse, sin embargo, que no adopto irrestrictamente la concepción de lengua de Bühler; en particular no considero la lengua como instrumento, sino como conformadora de la subjetividad. [↩]

- Ibidem, 1959, sección 2. [↩]

- Idem. [↩]

- J. García Fajardo, “Modalidad: hacia un marco de análisis”, en R. Barriga y P. Martín (eds.), Varia lingüística y literaria: 50 años del CELL, tomo I. Lingüística, México, El Colegio de México, 1997, 193-210 y “La modalidad en tres líneas funcionales”, en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, Tomo I, Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Librería Nogal, 1999, 641-648. [↩]

- En su investigación doctoral, Sara Isabel Pérez desarrolla una línea metodológica de análisis del discurso, en la que incorpora el marco con la orientación que aquí presento. [↩]

- Me refiero a una concepción de subjetividad inmanente a la lengua que implica, a su vez, la intersubjetividad, como expone Émile Benveniste (“Structure des relations de personne dans le verbe”, en Problèmes de lingüistique générale, París, Gallimard, 1966, pp. 225-236; “La nature des pronoms”, ibidem, pp. 251-257, y “De la subjectivité dans le langage”, ibidem, pp. 258-266). Considero que los tres pilares a partir de los cuales se estructura la lengua, desde su adquisición: base genética, construcción del sujeto a partir de la experiencia, e intersubjetividad, se plasman en cada acto lingüístico. [↩]

- La posición radical de John Lyons, (Language, meaning and context, Londres, Fontana, 1981), a propósito de los enfoques lingüísticos que dejan fuera al sujeto, podemos aquilatarla en su justa posición relevante si analizamos las paradojas que surgen cuando se intenta aplicar las lógicas modales a la lengua natural. Véase la relación entre la ausencia del sujeto y las paradojas de la creencia, en Josefina García Fajardo, “Las variaciones de sentido, los sujetos y el universo del discurso”, en R. Barriga y J. García F. (eds.), Reflexiones lingüísticas y literarias. Lingüística, México, El Colegio de México, 1992, 231-247. Si recordamos el origen de la lógica alética, cuya sistematización ha sido la base de las otras lógicas modales, encontramos que la motivación de su construcción fueron los problemas que la suspensión de la aserción ocasionaba en los constructos formales, y que su solución se encaminó a representar las denotaciones en distintos mundos posibles (sobre la aplicación de los modelos de mundos posibles a la lengua natural, puede verse Barbara H. Partee, “Possible worlds in model-theoretic semantics: a linguistic perspective”, en Sture Allen (ed.), Posible worlds in humanities, Arts and sciences: proceedings of Nobel symposium 65, Berlin, Walter de Gruyter, 1989, 93-123). [↩]

- En la obra de Ángel Manteca, Gramática del subjuntivo, Madrid, Catedra, 1981, puede encontrarse una revisión de la manera como han sido tratados los modos del español, desde Salvá y Bello hasta algunos desarrollos de la gramática generativa. Una exposición analítica de los valores que se han reconocido en los modos verbales, la tenemos en J. Álvaro Porto Dapena, Del indicativo al subjuntivo. Valores y uso de los modos del verbo, Madrid, Arco, 1991. Emilio Ridruejo, en “Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas”, en (I. Bosque y V. Demonte (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 2, Madrid, Real Academia Española-Fundación José Ortega y Gasset-Espasa Calpe, 1999, 3209-3251) ofrece un panorama de la relación entre modo y modalidad. [↩]

- En Wallace Chafe y Johanna Nichols (eds.), Evidentiality: the linguistic coding of epis-temology, Norwood, Ablex, 1986, puede encontrarse un panorama de los desarrollos que ha tenido el estudio de los evidenciales en la lingüística antropológica, a partir de los primeros hallazgos de Franz Boas, reseñados ahí mismo por William H. Jacobsen. Este investigador hace un análisis del ámbito de los paradigmas de evidenciales, desde el punto de vista de los valores de contenido. [↩]

- En F.R. Palmer, Mood and modality, Cambridge, Cambridge University, 1986 y en Joan Bybee y S. Fleischman (eds.), Modality in grammar and discourse, Amsterdam, John Benjamins, 1995, puede obtenerse un panorama de los intentos de analizar sistemáticamente la modalidad. [↩]

- Desde la perspectiva de la manifestación del sujeto en la lengua (Émile Benveniste, “Structure des relations…”, en op. cit., “La nature des pronoms”, en op. cit., y “De la subjetivité …”, en op. cit.; John Lyons, op. cit.), la modalidad atraviesa las fronteras trazadas por los estudios formales, en cuyas definiciones subyace la noción de suspensión de la aserción. [↩]

- En Josefina García Fajardo, “Los asomos del sujeto: mecanismos de la modalidad” (en J. García F. (ed.), Número Monográfico de Semántica, México, Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, 1997, 351-369) utilicé este marco para analizar la gramaticalización de la modalidad en el español; en Josefina García Fajardo, “Modalidad: hacia un marco de análisis”, en R. Barriga y P. Martín (eds.), op. cit., presento básicamente formas del español y menciono algunas formas de modalidad en lenguas no indoeuropeas. [↩]

- Karl Bühler, op. cit. [↩]

- Idem. [↩]

- Al retomar las tres funciones, las describo desde una perspectiva de la lengua que permite considerarla como estructurante del sujeto, no como simple instrumento del que el sujeto hace uso. Para no desviar la exposición del objetivo del presente trabajo no voy a referirme más a esta diferencia. [↩]

- Émile Benveniste, “De la subjectivité dans le langage”, en op. cit., 1966, p. 260. [↩]

- Me ha parecido más adecuado llamar “ámbitos” a los tipos de modalidad que se desprenden del marco (y no “categorías” o “significados específicos”), puesto que representan zonas de valores semánticos cuyas categorías se especifican en cada lengua particular. En este sentido, no se trata de categorizaciones saturadas de contenido, sino de guías que orientan la búsqueda. [↩]

- J. García Fajardo, “Los asomos del sujeto: mecanismos de la modalidad”, en J. García F. (ed.), op. cit. [↩]

- Roger Bartra, “Comentarios acerca de las ponencias de Jeffrey Alexander y de Norbert Lechner”, en Modernización económica, democracia política y democracia social, México, El Colegio de México, 1997, pp. 101-105. [↩]

- Luis Villoro, “La fraternidad: base de toda comunidad auténtica”, en Coloquio de invierno, I: La situación mundial y la democracia, México, UNAM/Conaculta/FCE, 1992, pp. 88-95. [↩]

- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, E. Zedillo Ponce de León y D. Fernández de Cevallos, “El debate paso a paso…”, en Perfil de la Jornada, 13 de mayo de 1994, pp. I-II. [↩]

- Gabriel Zaid, “El poder incómodo”, en Vuelta, núm. 248, 1997, pp. 21-22; Carlos Monsiváis, “Después del 6 de julio”, en op. cit., pp. 27-29; Enrique Krauze, “Una fiesta democrática”, en ibidem, pp. 19-21. [↩]

- Esta consideración se limita a las inferencias lingüísticas llamadas presuposiciones, implicaturas convencionales y conversacionales, concebidas desde una definición formal; no así a los millones de inferencias que podrían extrapolarse ante cada enunciado. Con todo y las características de no especificidad y multiplicidad de contenido de una implicatura conversacional, hay una diferencia entre la “violación flagrante de una máxima” (H. Paul Grice, “Logic and conversation”, en P. Cole y J.L. Morgan (eds.), Syntax and semantics, 3: Speech acts, New York-Londres, Academic Press, 1975, 41-58) y la posibilidad abierta de imaginar inferencias a partir de cualquier situación enunciativa. Las inferencias que surgen sistemáticamente a partir de las formas permiten ser delimitadas por esta característica formal (con esto no quiero decir que la distinción entre ellas esté por completo resuelta; al respecto, Graciela Fernández Ruiz está elaborando una gramática de formas que generan implicaturas convencionales, en su investigación doctoral). [↩]

- H. Paul Grice, “Logic and conversation”, en P. Cole y J.L. Morgan (eds.), op. cit. [↩]

- ¿Se trata de una errata: “división” por “dimisión”? [↩]

- H. Paul Grice, op. cit. [↩]

- Émile Benveniste, “La nature des pronoms”, en op. cit.; Roman Jakobson, Shifters, verbal categories and the Russian verb, Harvard, Harvard University Press, 1957. [↩]

- John L. Austin, How to do things with words, Oxford, Clarendon, 1962. [↩]

- J. García Fajardo, “Los asomos del sujeto: mecanismos de la modalidad”, en J. García F. (ed.), op. cit. [↩]

- John L. Austin, op. cit. [↩]

- En Josefina García Fajardo, “Los asomos del sujeto …”, en J. García F. (ed.), op. cit., orienté el análisis a la búsqueda de formas gramaticalizadas en el español, para cada ámbito de la modalidad, y presenté algunos casos de gramaticalización en lenguas no indoeuropeas. [↩]