De acuerdo con G. P. Murdock, los antropólogos y lingüistas consideran que hay una tendencia universal de las lenguas a crear palabras similares para padre y madre basándose en los balbuceos infantiles, las cuales de vez en cuando reemplazan las palabras tradicionales que se usan con frecuencia. Específicamente, se dice que los sonidos que se les facilitan más a los niños son las consonantes nasales, como la /m/ y las vocales fuertes como la /a/, además las combinaciones de esos sonidos, tales como ma, mama, o ama, tienden a adquirir el significado de ‘madre’ en los balbuceos infantiles, y a menudo en el lenguaje de los adultos. En el caso del padre, los niños lo nombran con una combinación de sonidos que son también fáciles de pronunciar y que contrastan con la palabra infantil que designa a la madre. Para ello emplean una consonante (no nasal) con una vocal fuerte, como en pa, papa o baba.

En “World Ethnographic Sample”,1 Murdock reunió una muestra mundial que le proporcionó 531 términos de parentesco para designar a la madre y 541 para el padre. A esta muestra aplicó una serie de ajustes, que le permitieron validar la hipótesis arriba expuesta.

El presente trabajo se inscribe en el campo de la geografía y la tipología lingüísticas, y más específicamente en el de la areotipología, que combina el criterio geográfico con el tipológico. Se estudia el término de parentesco que designa al padre en una muestra de 275 lenguas indoamericanas, dimensión que responde a la necesidad de tener amplias coberturas genética y espacial. Una vez que se obtengan las clases de sonidos o tipos de sílabas de los términos referentes al padre, se determinará cuáles son los más frecuentes y se procederá a su distribución en las diferentes áreas culturales.

Se emplea el mismo análisis que propone Murdock con el fin de verificar si los resultados de esta investigación confirman la citada hipótesis.

Áreas culturales

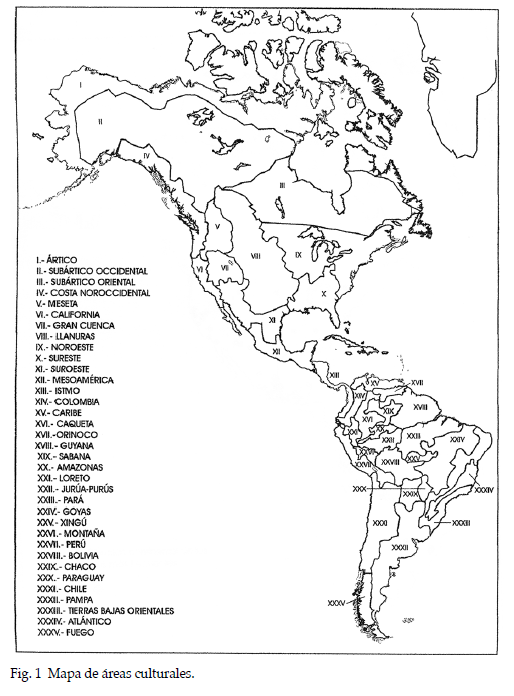

Las áreas culturales definidas para cada una de las regiones son: para Norteamérica las propuestas de Kroeber,2 Driver, Cooper, Kirchhoff, Libby, Massey y Spier,3 para Mesoamérica la de Kirchhoff,4 Campbell, Kaufman y Smith-Stark (1986),5 y para Sudamérica la de Murdock;6 considerando los ajustes propuestos por Barriga,7 el primero es hacer coincidir el límite inferior del área Suroeste, con la frontera norte de Mesoamérica y el segundo es incluir el extremo occidental de Cuba (Murdock lo considera parte de Florida) dentro del área Caribe, con objeto de que la delimitación del Sureste permanezca como la fijaron Driver et al.8 De esta manera, suman en total 35 áreas culturales y se detallan a continuación: I Ártico, II Subártico occidental, III Subártico oriental, IV Costa noroccidental, V Meseta, VI California, VII Gran Cuenca, VIII Llanuras, IX Noreste, X Sureste, XI Suroeste, XII Mesoamérica, XIII Istmo, XIV Colombia, XV Caribe, XVI Caqueta, XVII Orinoco, XVIII Guayana, XIX Sabana, XX Amazonas, XXI Loreto, XXII Jurúa-Purús, XXIII Pará, XXIV Goyas, XXV Xingú, XXVI Montaña, XXVII Perú, XXVIII Bolivia, XXIX Chaco, XXX Paraguay, XXXI Chile, XXXII Pampa, XXXIII Tierras Bajas Orientales, XXXIV Atlántico y XXXV Fuego (fig. 1).

Metodología

De acuerdo con Murdock, hubo necesidad de reducir la inmensa variedad fonética de los términos de parentesco a un número limitado de pautas básicas de sonido, lo cual se logró aplicando lo siguiente:9

1) Las palabras polisilábicas se redujeron a una sola sílaba que fue la primera, exceptuando los casos en que pareciera que se trataba de un prefijo. Si el análisis comparativo de los términos de la familia lingüística mostrara que la raíz básica era otra sílaba, se adoptaba ésta.

2) Todas las vocales se redujeron a tres categorías básicas: a) vocales bajas, como la a y la ə; b) vocales altas frontales, como la e y la i; c) vocales altas posteriores, como la o y la u.

3) Las consonantes se redujeron a trece categorías básicas. Se hizo caso omiso de las diferencias entre las formas sonoras y las sordas, las glotales y las no glotales, las labiales y las no labiales, y entre las palatales y las no palatales. Los conjuntos de consonantes y las consonantes mezcladas como chasquidos, se agruparon bajo una misma categoría; lo mismo se hizo con las sílabas que inician con vocal, agrupándolas en otra categoría.

4) La vocal i en los diptongos, en sílabas sin consonantes, se equiparó con la semivocal semipalatal.

5) Se hizo caso omiso de los registros glotales al principio o al final de la palabra, debido a la inconsistencia casi universal con que se habían registrado (gran parte de los datos provienen de trabajos realizados por etnógrafos y no por lingüistas)

Lenguas y dialectos

La clasificación genética de las lenguas y dialectos se hace de acuerdo con el manuscrito inédito de Thomas C. Smith-Stark, “Nómina de lenguas indoamericanas” en el cual siguió básicamente, para Norteamérica, a Campbell y Mithun; para Sudamérica siguió a Loukotka, Voegelin, así como a Tovar.10 Además a Greenberg para la tradición de los superagrupadores, que reduce las lenguas indoamericanas a tres grandes familias: escaleutiana, nadené y amerindia.11 Dentro de ellas identifica 193 subfamilias. De acuerdo con la Nómina, a continuación se presenta la clasificación de las 275 lenguas y dialectos, pertenecientes a 76 familias, que conforman la muestra, indicando el nombre de las familias, el nombre de cada lengua o dialecto, precedido por la clave con que se clasifica en el trabajo mencionado.

1 escaleutiano. B. esquimaliano. 1.B igluligmiut, 1 B yupik, 1.B.5 esquimal de la isla de San Lorenzo, 1.B.5 esquimal de Cooper.

2 atapascano. 2. yellowknife, 2.12 kutchin, 2.14 kaska, 2.15 hare, 2.15 dogrib, 2.15 slave, 2.16 chipewyan, 2.19 carrier, 2.20 ahtna, 2.24 tolowa, 2.25 hupa, 2.26 kato, 2.26 wailaki, 2.27 apache-kiowa, 2.28.a navajo, 2.28.b jicarilla, 2.28.c San Carlos, 2.28.ch chiricahua, 2.28.d mescalero, 2.28.e lipan, 3 tlinguitiano. 3.1 tlingit, 4 jaidano. 4.1 haida.

5 selicano. 5 salish, 5.C.1 upper chehalis, 5.E.5 okanagan-colville. 8 cutenaiano. 8.1 kutenai, 9 álgico. A. rituan. 9.A.1 yurok, 9.A.2 wiyot. B. algonquino. 9.B.1 piegan blackfoot, 9.B.3 arapaho, 9.B.3 gros ventres, 9.B.5 cree de las Llanuras, 9.B.6 menomine, 9.B.7 ojibwa del Lago Superior, 9.B.7 ojibwa del Lago Hurón, 9.B.9 fox, 9.B.10 shawnee 9.B.11 miami, 9.B.14 micma, 9.B.17 delaware, 9.B.18 mohegan. 11 iroqués. 11.A.1 cherokee, 11.B.1 tuscarora, 11.B.5 huron, 11.B.9 seneca, 11.B.10 cayuga, 11.B.13 mohawk. 12 cadoano. 12.1 caddo, 12.5 pawnee. 14 siuxano. 14.1 winnebagoe, 14.2 mandan, 14.3 crow, 14.4 dakota, 14.4 asiniboine, 14.5 omahä, 14.5 osage, 14.9 biloxi, 14.10 catawba.

16 queresano. 16.A.2 laguna, 16.B.2 San Felipe, 16.B.3 cochiti. 18 sahaptiano 18.2 sahaptin, 21 lutuamiano. 21.1 lutuami. 28 miwokano. 28.A.1 miwok de la sierra, 28.A.2 miwok del norte, 28.A.3 miwok de las llanuras, 28.B.2 miwok del lago. 30 yokutsano. 30.3 yauelmani. 31 maiduano. 31 maidu del noreste, 31.1 maidú. 31.3 maidu del sur.33 mijezoqueana. 33.A.1 mixe colonial, 33.A.1.d mixe de Totontepec, 33.B.1.b zoque de Copainalá, 33.B.1.b zoque de Francisco León, 33.B.4 popoluca de Soteapan. 34 huaveana. 34.1 huave de San Mateo del Mar. 35 totonacana. 35.1.e totonaco de Papantla, 35.2.a tepehua de Huehuetla. 36 mayense. 36.A.1.a huasteco de Tamaletón, 36.A.1.b huasteco de Loma Larga, 36.B.1 maya-yucateco del siglo XVI, 36.B.1 maya yucateco de Hubilá, 36.B.2. lacandón del norte, 36.B.2. lacandón del sur, 36.C.1 chontal de Tabasco, 36.C.2 ch’ol de Tila, 36.C.4 chortí, 36.C.5.b tzeltal de Cancuc, 36.C.6 tzotzil de San Pablo Chalchihuitán, 36.C.6 tzotzil de San Andrés, 36.D.1 tojolabal, 36.D.2 chuj de San Mateo Ixtatán, 36.D.5 jacalteco, 36.E.2 mam de San Juan Ostuncalco, 36.E.I.4 ixil, 36.E.II.5 cakchiquel. 38 shitimashano. 38.1 chitimacha. 39 mascoquiano. 39.A.1 chocta, 39.A.2 chickasa, 39.B.4 koasati, 39.B.8 creek. 42 yuquiano. 42.1 wappo, 42.2 yuki de la costa. 43 zuñiano. 43.1 zuni.

44 karokano. 44.1 karok. 46 shastano. 46.1 shastan. 47 palaihnihano. 47.1 atsugew, 47.1 achumawi. 48 yanano. 48.1 yana. 49 pomoano. 49.5 pomo del sureste, 49.6 pomo del sur. 50 washoano. 50.1 washo. 52 yumano. 52.A.1 cocopa, 52.A.2.a diegueño del norte, 52.D.3 yuma. 56 seriano. 56.1 seri. 61 tequistlatecano. 61.2 tequistlateco.

72 tañoano. 72.C.1 taos, 72.D.2 tewa del norte. 73 yutonahua. 73.A.1 paiute del norte, 73.A.2 mono del noreste, 73.A.2 mono del sureste, 73.A.3 shoshone, 73.A.4 comanche, 73.A5 ute, 73.A.7 kawaiisu, 73.B.1 tübatulabal, 73.C.1 serrano , 73.C.3 cahuilla, 73.C.4 cupeño, 73.C.5 luiseño, 73.D.1 hopi, 73.E.1 pápago, 73.E.1 pima, 73.E.4.a tepehuano del sur, 73.F.I.1 tarahumara, 73.F.II.3 mayo, 73.F.II.3 cahita tehueco, 73.F.IV.5 tegüima, 73.G.1 cora colonial, 73.G.1 cora, 73.G.2 huichol, 73.H.2 náhuatl clásico, 73.H.2 náhuatl de Xalpatlahuac, 73.H.2 náhuatl de San Andrés. 74 otomangue. 74.A.2 pame de Las Nuevas Flores, 74.A.2.a pame central, 74.A.4 mazahua siglo XVII, 74.A.4 mazahua de San Antonio Enchisi, 74.A.5 otomí del siglo XVII, 74.A.5 otomí de San Pablito, 74.A.5 otomí del Mesquital, 74.A.6 matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, 74.A.7 ocuilteco, 74.B.1.d chinanteco de San Juan Quiotepec, 74.C.1 tlapaneco de Malinaltepec, 74.E.1 cuicateco de Teutila, 74.E.2.a trique de Chicahuaxtla, 74.E.3.a.ii mixteco de Silacayoapan, 74.E.3.c.iv.1c mixteco de Magdalena Peñasco 74.F.2 amuzgo de San Pedro Amuzgos, 74.G.1.d mazateco de San Felipe Jalapa de Díaz, 74.G.2 ixcateco, 74.G.3 chocho, 74.G.4.b popoloca de San Felipe Otlaltepec, 74.H.1.a chatino de Juquila, 74.H.3.b.ii zapoteco de Santa María Coatlán, 74.E.3.c.xvi zapoteca del Istmo, 74.H.3.e.i zapoteco de Sierra de Juárez.

75 tarascana. 5.1 tarasco de San Felipe de los Herreros. 76 cuitlatecana. 76.1 cuitlateco. 79 yanomamana. 79.4 xiriâna. 80 misumalpano. 80.1 misquito, 80.2 sumo, 81 chibchano. 81.1 chibcha, 81.2 paya, 81.4 cogui, 81.16 chiripó, 81.18 gatuso. 82 andaquiano. 82.1 andoque. 83 coconucano. 83.A.1 paèz. 84 barbacoano. 84.4 colorado. 87 itonamano. 87.1 itonama. 89 murano. 89.4 mura-pirahã.

100 patagoniano. 100.1 selk’nam. 104 araucaniano. 104.1 mapuche. 105 quechuano. 105.A.1 quechua de Huánaco, 105.B.2 inga.

117 tucanoano.117.E.1 cubeo, 117.G.4 barasano del sur, 117.I.1 tucano, 117.I.13 guanano. 120 tucunano. 120.1 ticuna. 124 macuano. 124.1 máku.

139 uruchipayano. 139.2 chipaya. 141 arahuacano. 141.A.1 arawak, 141.A.1 jarawara, 141.A.2 culina, 141.A.3 paumarí, 141.E.1 amuesha, 141.F.2 wapičána, 141.F.7 baniwa, 141.F.10 iwalapatí, 141.F.12 waurá, 141.F.13 palikúr, 141.F.15 ignaciano, 141.F.21 terena, 141.F.23 iñapari, 141.F.30 axininca campa, 141.F.31 machiguenga, 141.F.31 nomatsiguenga, 141.F.35 lokono,141.F.37 bari, 141,F.48 piapoco, 141.F.61 resígaro. 144 harákmbet. 144.1 amarakaeri. 145 guahiboano. 145.1 sikuani. 147 salibano. 147.1 piaroa. 149 tupiano. 149.A.1 guaraní, 149.A.1 asurini, 149.A.1 mbyá, 149.A.2 kaapor, 149.A.4 parintintin, 149.A.6 camayurá, 149.A.7 tapirapé,149.A.10 kayabí, 149.A.16 sirionó, 149.B.1 auetí, 149.D.1 mundurucu, 149.E.1 juruna, 149.F.2 karitiana. 155 trumaiano. 155.1 trumai. 156 cayuvavano. 156.1 cayuvava. 160 jivaroano. 160.1 achuar, 160.1 huambisa, 160.2 aguaruna. 161 muratoano.161.1 candoshi de Loreto. 163 cofano. 163.1 cofán.

165 caribano. 165.A.6 iroka, 165.A.6 yukpa, 165.C.1 galibí, 165.C.1 caribes del río Barama, 165.D.1 apalaí, 165.D.4 trio, 165.D.23 makuši, 165.D.25 pemón, 165.G.1 bacairí, 165.H.4 hixkaryana. 166 pebano. 166.1 yagua. 167 huitotoano. 167.1 huitoto, 167.4 orejón, 167.5 ocaína, 167.6 nonuya, 167.9 huitoto murui.m168 borano 168.1 bora.

171 tacanano 171.1 tacana, 171.5 cavineña. 172 panoano, 172.A.6

shipibo, 172.A.8 capanahua, 172.A.12 amahuaca. 177 matacoano.

177.1 wichí. 178 guaycurano. 178.1 kadiwéu, 178.2 toba.

180 chiquitoano. 180.1 chiquito. 182 ye. 182.A.1 kaingang, 182.B.1 xavánte, 182.C.1 krahó. 184 maxacaliano. 184.1 maxakalí. 189 bororoano. 189.3 umotina.

Los resultados

Se contaba con 275 lenguas y dialectos y 76 familias; sin embargo, se excluyeron doce lenguas porque —probablemente por influencia del español— copiaron el término papa, ellas son: matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, sumo, quechua de Huánaco, iwalapatí, waua rá, axinica campa, kapoor, trumai, caribe del río Barama, apalaí, trio y shipibo. De esta manera, quedaron 263 lenguas y dialectos y 75 familias.

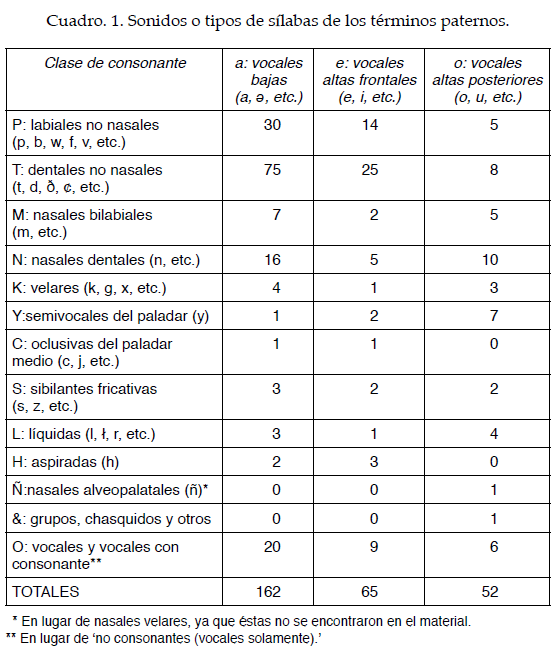

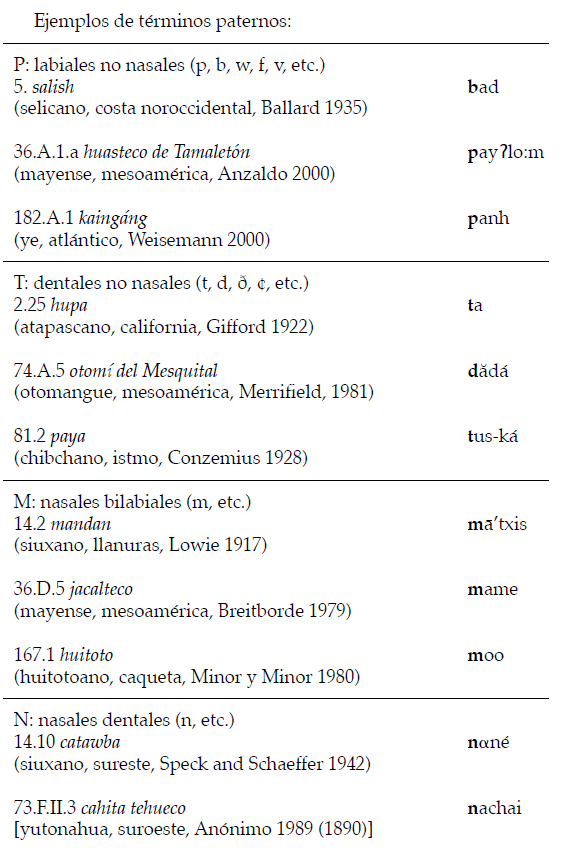

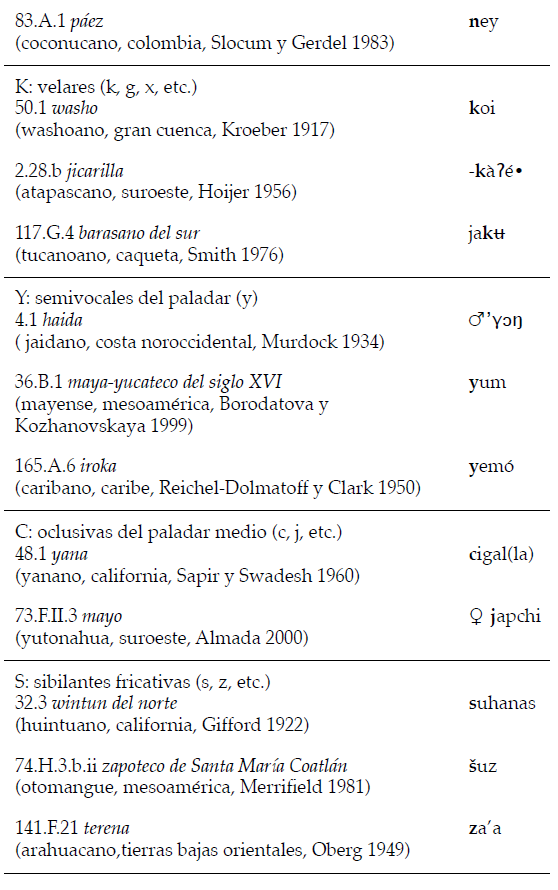

Por otra parte, a los 263 términos paternos se añadieron 16 más, debido a que catorce lenguas presentaron dos términos paternos y una tres, lo que da finalmente 279 términos. De las 39 clases de sonidos posibles, solamente se verificaron 33 sonidos o tipos de sílabas, que permitieron la distribución de los 279 términos paternos como aparecen en el cuadro 1.

El cuadro 1 muestra que 162 (58%) términos de parentesco incluyen una vocal baja, mientras que 65 (23%) lo hace con vocales altas frontales y 52 (19%) con vocales altas posteriores.

Sólo tres consonantes mostraron una frecuencia superior a 6%, ellas son las dentales no nasales 108 (39%), las labiales no nasales 49 (18%) y las nasales dentales 31 (11%).

De las 33 clases de sonidos, solamente una, ta, tiene una amplia frecuencia que combina el tipo de consonante más frecuente, dental no nasal, con una vocal baja que es el tipo de vocal más frecuente. Incluye 63 términos (23%) del total de 279 y ocurre en 24 (32%) familias lingüísticas del total de 75.

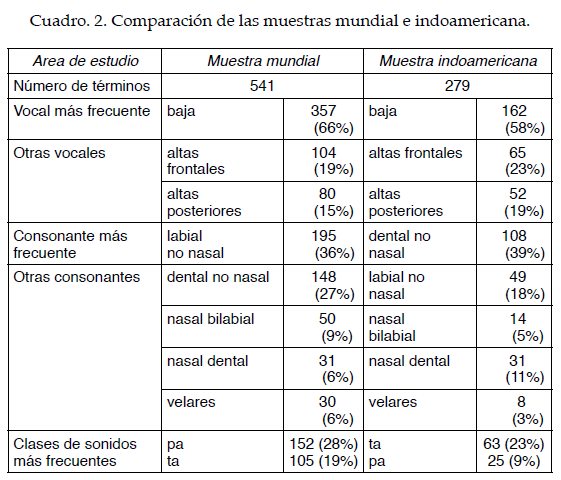

Comparando los resultados obtenidos por Murdock y los que se presentan en este trabajo, se tiene el cuadro siguiente:

Murdock con 541 términos, obtuvo dos clases de sonidos más frecuentes para designar al padre, pa, 152 (28%) y ta, 105 (19%) que representan 47%.

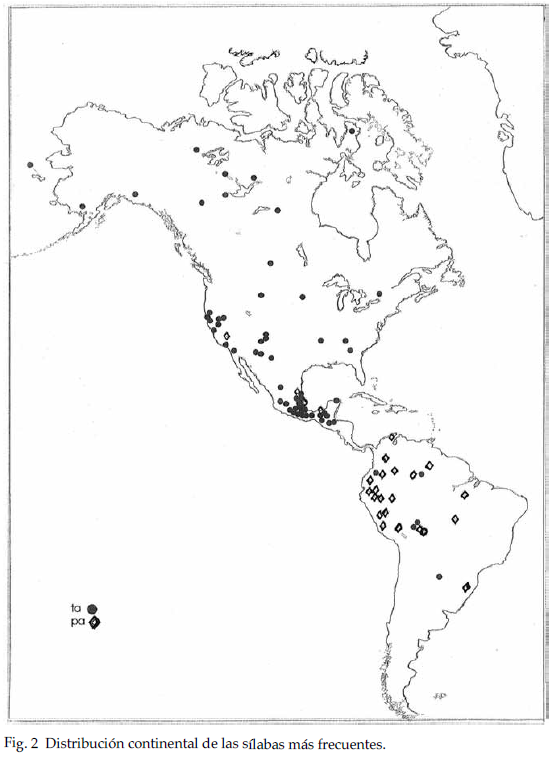

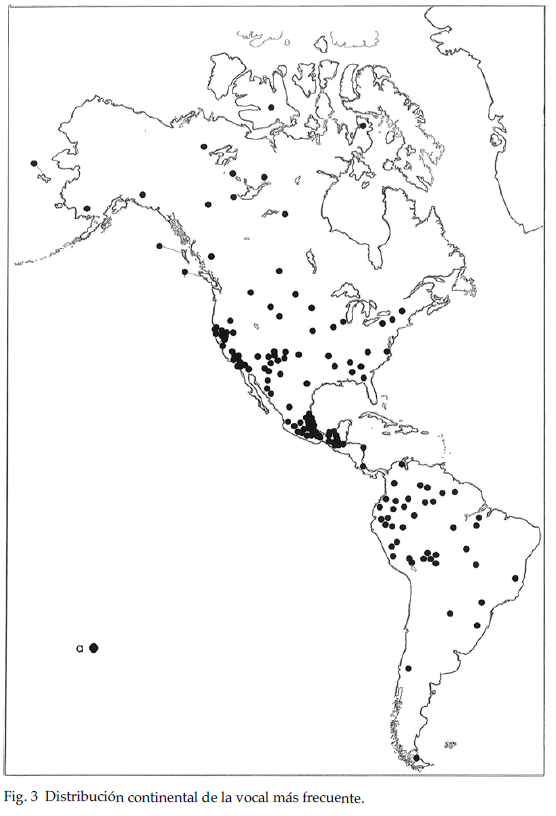

En los datos de América, 279 términos, predominan las clases de sonidos ta, 63 (23%) y pa, 25 (9%), que representan 32%. Entre los datos de Murdock y los de este trabajo hay coincidencia en cuanto a que la vocal baja es la más frecuente 66%-58%. Se observan porcentajes cercanos en la frecuencia de las altas frontales 19%-23% y las altas posteriores 15%-19%. Con respecto a las consonantes hay una marcada diferencia, mientras la dental no nasal disminuye en el material de Murdock (27%), en los datos de este trabajo representa la mayor frecuencia (39%). Situación que se invierte con respecto a la labial no nasal (36%-18%). Persisten las diferencias con respecto a la nasal bilabial (9%-5%), nasal dental, (6%-11%) y velares (6%-3%). En cuanto a la distribución de las clases de sonidos o sílabas más frecuentes, ta y pa (fig. 2), la primera aparece desde el norte en la parte ártica de Alaska, norte de Canadá y profusamente en la costa occidental de Estados Unidos de América, específicamente en California. En México es notable su presencia en el área mesoamericana, en parte de Guatemala y resulta casi nula en Sudamérica. Análoga situación tiene la clase de sonido pa en Norteamérica, pues solamente hay un caso en California y tres en México. En cambio abunda en el cuadrante occidental del cono sur, a lo largo de la cordillera de los Andes. La figura 3 muestra la distribución de la vocal más frecuente, a, que como se puede apreciar domina en todo el continente, con especial énfasis en California y en Mesoamérica.

En lo que corresponde a la distribución de la clase de sonido o sílaba ta, ésta aparece en trece áreas culturales que son las siguientes:

I Ártico: igluligmiut, yupik, esquimal de la Isla de San Lorenzo; II Subártico occidental: yellowknife, kaska, hare, dogrib, slave, chipewyan; IV Costa noroccidental: ahtna, tolowa; VI California: hupa, kato, wailak, maidú, wintun, atsugewi, diegueño del norte, cahuilla; VIII Llanuras: gros ventres, cree de las Llanuras, dakota, osage; IX Noreste: shawnee, hurón; X Sureste: koasati; XI Suroeste: chiricahua, navaho, San Carlos, mescalero, zuni, tewa del norte, pame de las Nuevas Flores; XII Mesoamérica: zoque de Francisco León, huasteco de Tamaletón, huasteco de Loma Larga, chortí, tzeltal de Cancuc, tojolabal, cakchiquel, tepehuano del sur, cora, náhuatl clásico, náhuatl de Xalpatlahuac, náhuatl de San Andrés, otomí del siglo XVII, otomí de San Pablito, ocuilteco, tlapaneco de Malinaltepec, mixteco de Silacayoapan, ixcateco, chocho, popoloca de San Felipe Otlaltepec, zapoteco de Sierra de Juárez, tarasco de San Felipe de los Herreros, cuitlateco; XIV Colombia: inga; XVI Caqueta: bari; XXVIII Bolivia: tacana, cavineña; XXIX Chaco: toba.

La distribución correspondiente a la clase de sonido o sílaba pa, en 14 áreas culturales es como sigue:

VI California: miwok de las llanuras; XII Mesoamérica: tepehua de Huehuetla, huasteco de Tamaletón, chontal de Tabasco; XIV Colombia: chibcha, colorado; XV Caribe: yukpa; XVI Caqueta: andoque, cubeo, tucano; XIX Sabana: xiriâna; XXI Loreto: candoshi de Loreto,

achuar, huambisa, aguaruna; Juruá-Purús: capanahua, amahuaca); XXIII Pará: juruna); XXIV Goyas: camayurá; XXVI Montaña: amarakaeri; XXVII Perú: nomatsiguenga; XXVIII Bolivia: sirionó), cayuvava; XXXIV Atlántico: kaingang.

Conclusiones

Pudiera estimarse que las familias atapascana, mayense y otomangue —que tienen un número considerable de lenguas y dialectos— influirían en los resultados al tener una clase de sonido o sílaba dominante, que sería en este caso el de ta; sin embargo, con excepción de la atapascana donde sí es una sílaba dominante en quince de sus 20 lenguas y dialectos, en el resto de ellas no sucede así. Aún si se considera como un solo caso el de esta familia, no altera el resultado, como tampoco el hecho de que puedan existir errores debido a datos dudosos, porque ta permanece como la sílaba más frecuente que se distribuye en 18 (46%) familias norteamericanas de un total de 39. Por lo que toca a la sílaba pa, aparece en catorce (39%) de las 36 familias sudamericanas. Si bien, estas sílabas en los resultados de Murdock tienen una frecuencia inversa a la que aquí se halló, siempre puede decirse que este trabajo confirma una vez más la hipótesis expuesta en la Introducción.

Bibliografía

Almada Leyva, Francisco, Diccionario bilingüe Yoreme-Español, Español-Yoreme, Hermosillo, SEP/INI/CIESAS, 2000.

Anónimo, Arte de la lengua cahita (edición facsimilar de 1890, realizada en México por la Imprenta del Gobierno Federal), Eustaquio Buelna (ed.), México, Siglo XXI, 1989.

Anzaldo Figueroa, Rosa Elena, Los sistemas de parentesco de la Huasteca; un estudio etnolingüístico, México, INAH, 2000.

Ballard, Arthur, “Southern Pieget Sound Kinship Terms”, en American Anthropologist, vol. 37, 1935, pp. 111-116.

Barriga Puente, Francisco, Los sistemas de numeración indoamericanos. Un enfoque areotipológico, México, IIF-UNAM, 1998a.

Borodatova, Anna e Irene Kozhanovskaya, “El Protosistema de parentesco maya: tentativa de la reconstrucción”, en Estudios de Cultura Maya, vol. XX, 1999.

Breitborde, L.B., “Jacaltec Kinship Semantics: the Rule of Uniform Reciprocals, Covert Classes, and their Consequences”, en Anthropological Linguistics, vol. 21, núm. 5, 1979.

Campbell, Lyle y Marianne Mithun (eds.), The Languages of Native America: Historical and Comparative Assesment, Austin, University of Texas Press, 1979.

Campbell, Lyle, Terrence Kaufman y Thomas Smith-Stark, “Mesoamerica as a linguistic area”, en Language, vol. 62, 1986.

Conzemius, E., “Los indios payas de Honduras”, en JSAP, t. 20, 1928.

Dooley, Robert A., “Componentes semanticos na terminologia de parentesco guaraní”, en Arquivos de anatomia e antropologia, vols. IV y V, 1979/1980.

Dooley, Robert, Léxico Guaraní, Dialeto Mbyá, Cuiabá, ILV, 1998.

Driver, Harold E., John M. Cooper, Paul Kirchhoff, Dorothy Rainier Libby, William C. Massey y Leslie Spier, “Indian tribes of North America”, en IJAL, vol. 19, suplemento al núm. 3, 1953.

Gifford, Edward Winslow, “California Kinship Terminologies”, en American Archaeology and Ethnology, vol. 18, 1922.

Greenberg, Joseph H., Languages in the Americas, Stanford, Stanford University Press, 1987.

Hoijer, Harry, “Athapaskan Kinship Systems”, en American Anthropologist, vol. 58, 1956.

Kirchhoff, Paul, “Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales”, en Acta Americana, vol. 1, 1943.

Kroeber, Alfred K., “California Kinship Systems”, en American Archaeology and Ethnology, vol. 12, núm. 9, 1917.

Kroeber, Alfred K., Cultural and Natural Areas of Native North America, Berkeley/Los Ángeles, University of California Press, 1939.

Loukotka, Čestmir, Classification of South American Indian Languages, Johannes Wilbert (ed.), Los Ángeles, University of California Press, 1968.

Lowie, Robert H., Notes on the Social Organization and Customs of the Mandan, Hidatsa and Crow Indians, Nueva York, American Museum of Natural History (Anthropological Papers, 21), 1917.

Mattina, Anthony y Clara Jack, “Okanagan-Colville Kinship Terms”, en

Anthropological Linguistics, vol. 34, 1992.

Merrifield, William R., Proto Otomanguean Kinship, Dallas, ILV, 1981.

Métraux, A., “Les indiens uro-čipaya de Carangas“, en JSAP, t. 27, 1935.

Minor, Eugene y Dorothy de Minor, “Sistema huitoto de parentesco”, en

Artículos en lingüística y campos afines, núm. 8, ILV-DIGIDEC, 1980.

Morgan, Lewis, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Washigton, D.C., Smithsonian Contributions to Knowledge, 1871.

Moser, Mary B. y Stephen Marlett, “Terminología de parentesco seri”, en

Anales de Antropología, núm. 26, 1989.

Murdock, George Peter, “Kinship and Social Behavior Among the Haida”, en American Anthropologist, vol. 36, 1934, pp. 355-385.

____________, “South American culture areas”, en Southwestern Journal of Anthropology, vol. 7, 1951.

____________, “World Ethnographic Sample”, en American Anthropology, núm. 59, 1957, pp. 664-687.

____________, “Cross-Language Parallels in Parental kin Terms”, en Anthropological Linguistics, I, núm. 9, 1959.

Oberg, Kalervo, Indian Tribes of Northern Mato Grosso, Brazil, Washington, D.C., Smithsonian Institution/United States Government Printing Office, 1953.

Parsons, Elsie Clews, “Notes on the Caddo”, en American Anthropological Association, vol. 43, suplemento al núm. 57, 1941.

Radin, Paul, “Mexican Kinship Terms”, en American Archaeology and Ethnology, vol. 31, núm. 1, Berkeley, University of California Press, 1931.

Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Alexander L. Clark., “Parentesco, parentela y agresión entre los iroka”, en JSAP, t. 39, 1950.

Sapir, Edward y Morris Swadesh, Yana Dictionary, Mary R. Haas (ed.), vol. 22, University of California Press, 1960.

Slocum, Marianna C. y Florence L. Gerdel, Diccionario: páez- español/español-páez, Bogotá, ILV, 1983.

Smith-Stark, Thomas C., Nómina de lenguas indoamericanas, mecanoescrito, 2000.

Smith, Richard D., “Notas sobre parentesco en barasano del sur y taiwano”, en Artículos en lingüística y campos afines, núm. 2, ilv/digidec, 1976.

Speck F.G. y C.E. Schaeffer, “Catawba Kinship and Social Organization with a Resume of Tutelo Kinship Terms”, en American Anthropologist, vol. 44, núm. 3, parte 1, 1942.

Tovar, Antonio y Consuelo Larrucea de Tovar, Catálogo de las lenguas de América del Sur, Madrid, Gredos, 1984.

Voegelin, C.F. y F.M. Voegelin, Classification and Index of the World’s Languages, Nueva York, Elsevier, 1977.

Wiesemann, Ursula, Kaingang–Português, Dicionário Bilingüe, Curitiba, Editora Evangélica Esperanza, 2002.

Sobre la autora

Rosa Elena Anzaldo Figueroa

Dirección de Lingüística, INAH.

Citas

- Peter Murdock, “World Ethnographic Sample”, en American Anthropology, núm. 59, 1957, pp. 664-666. [↩]

- Alfred K. Kroeber, Cultural and Natural Areas of Native North America, 1939. [↩]

- Harold E. Driver et al., “Indian tribes of North America”, en IJAL, vol. 19, suplemento al número 3, 1953. [↩]

- Paul Kirchhoff, “Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales”, 1943, en Acta Americana, vol. 1, 1943, pp. 92-107. [↩]

- Lyle Campbell et al., “Mesoamerica as a Linguistic Area”, en Language, vol. 62, 1986, pp. 530-570. [↩]

- Peter Murdock, “South American culture areas”, en Southwestern Journal of Anthropology, vol. 7, 1951, pp. 415-436. [↩]

- Francisco Barriga Puente, Los sistemas de numeración indoamericanos. Un enfoque areotipológico, 1998a. [↩]

- Harold E. Driver et al., op. cit. [↩]

- The first task was to reduce the immense phonetic variety of the actual kin terms to a limited number of basic sound patterns. This was accomplished by means of the following operations: 1. All polysillabic words were reduced to a single syllable. The first syllable in a polysyllabic term was used unless it appeared to be a prefix, or unless comparative analysis of the term throughout a liguistic family or subfamily indicated another syllable as the basic root, in which case, of course, this was taken. 2. All vowels were reduced to three basic categories, i. e.: a. Low vowels, like a and ə… b. High front vowels , like e and i. c. High back vowels, like o and u. 3. All consonants were reduced to thirteen basic categories. This was largely accomplished by ignoring differences between voiced and unvoiced, glottalized and unglottalized, labialized and nonlabialized, and palatalized and nonpalatalized forms. All consonants clusters, together with miscellaneous consonants like clicks, were lumped in a single category, and syllables without consonants, i. e., with vowels only, were also segregated as a separate category. 4. The vowel i in dipthongs, in syllables without consonants, was equated with the midpalatal semivowel y. 5. Glottal stops in either initial or final position were ignored, primarily because of the almost universal inconsistency in recording them. (Nearly all the data came from lists compiled by ethnographers rather than by linguists). [↩]

- Lyle Campbell y Marianne Mithun (eds.), The Languages of Native America: Historical and Comparative Assesment, 1979; Čestmir Loukotka, Classification of South American Indian Languages, 1968; C.F. Voegelin y F.M. Voegelin, Classification and Index of the World’s Languages, 1977; Antonio Tovar y Consuelo Larrucea de Tovar, Catálogo de las lenguas de América del Sur, 1984. [↩]

- Joseph H. Greenberg, Languages in the Americas, 1987. [↩]