Sergio Gómez Chávez

Zona Arqueológica de Teotihuacan, INAH.

Julie Gazzola

Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH.

En muchos estudios sobre el México prehispánico los procesos de cambio son referidos de manera general como formas culturales que se sucedieron invariablemente unas a otras. La aparición y auge de nuevas expresiones culturales (llámense complejos cerámicas, estilos arquitectónicos, surgimiento de nuevos asentamientos y centros de poder, por ejemplo), se interpretan simplemente como resultado de la disolución repentina de antiguos sistemas, que sirven como referencia para establecer periodos, épocas y horizontes o elaborar las cronologías y tipologías que valen lo mismo para sitios que para amplias regiones, como si en la realidad todas las sociedades hubiesen tenido los mismos tiempos y adoptado dinámicas similares. Existen múltiples ejemplos en los que el objetivo del trabajo arqueológico continúa siendo establecer un fechamiento para señalar el abandono de un sitio, o la secuencia tipológica de los materiales recuperados de acuerdo con las fases de una cronología previamente establecida.1

Se habla comúnmente de Preclásico, Clásico, Epiclásico y Posclásico siendo frecuente, para el caso concreto que nos ocupa, encontrar referencias al colapso de Teotihuacan con la consecuente aparición de Tula, el apogeo de Xochicalco, etcétera. Sin embargo, pocas veces se brindan explicaciones plausibles o al menos argumentos sólidos sobre los factores y entidades que en determinadas condiciones modelaron los procesos que dieron lugar a su transformación y al surgimiento de sistemas hegemónicos que le sustituyeron.

Otras propuestas atribuyen causas externas ajenas totalmente a los propios sistemas, a la historia misma de los procesos y su comportamiento, cortando de principio toda forma de discusión y la posibilidad de analizar su estructura y funcionamiento, el entorno, las condiciones y las contradicciones que habrían incidido sobre el propio sistema y su transformación.2 Pensamos que en ocasiones es por la falta de datos, pero también, es la carencia de una metodología adecuada para llevar a cabo este tipo de análisis; ambas limitaciones impiden entender o menos aún estructurar excepciones sobre los procesos de cambio, la acción de los mecanismos reguladores, sus contradicciones y repercusiones.

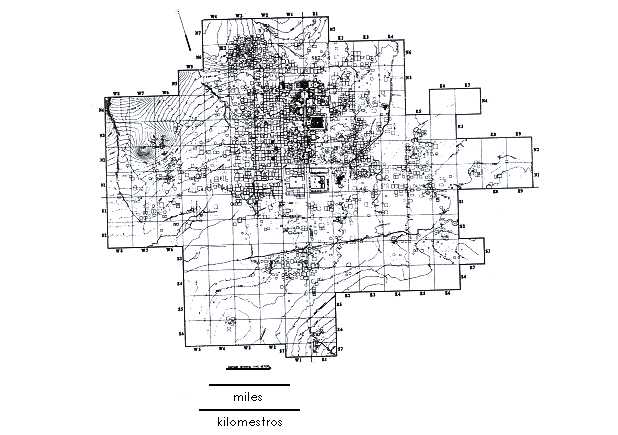

En este artículo intentamos relacionar datos y evidencias a través de una propuesta que permitiría iniciar la discusión y establecer las bases para trazar una línea de investigación sobre los procesos y las entidades que contribuyeron al colapso de la sociedad teotihuacana, entendida aquí como un sistema hipercomplejo, creador de la mayor urbe prehispánica de todo el continente americano (Figura l).

Figura 1. Plano general de la ciudad de Teotihuacan, (tomado de Millon, The urbanization at Teotihuacan. The Teotihuacan Map, 1973).

Figura 1. Plano general de la ciudad de Teotihuacan, (tomado de Millon, The urbanization at Teotihuacan. The Teotihuacan Map, 1973).

Iniciamos con la reseña de algunas de las principales propuestas planteadas por diferentes autores sobre el colapso de Teotihuacan. Enseguida, con objeto de contextualizar al lector, referimos datos sobre la demografía y la capacidad de carga del valle. Analizamos aspectos del desarrollo tecnológico, la división social del trabajo, la producción agrícola y artesanal en la urbe. Abordamos el problema del crecimiento demográfico en función de la capacidad y obligación del Estado de asegurar el abastecimiento de recursos; contemplamos las relaciones de dependencia y las diferencias sociales, como algunas de las contradicciones fundamentales de la formación económico-social que suponemos existieron en Teotihuacan.

Lo relevante de nuestra propuesta radica en considerar distintas variables que actúan incidiendo de forma diferencial (gradual o amplificada) a lo largo del proceso, de manera interactiva sobre condiciones autogeneradas, constantemente modificadas, construyendo la historia del sistema y su entorno. Así podremos percibir la dinámica de los procesos históricos y describir mejor la función y operatividad del sistema en su total dimensión.

Debemos precisar que de ningún modo son todos los aspectos necesarios para resolver el problema del colapso y el abandono de la ciudad, ni éstos pueden ser agotados o discutidos completamente en este ensayo. Más aún, no intentamos establecer una correspondencia biunívoca entre estos elementos sino entenderlos relacionadamente, bajo la óptica de múltiples posibilidades de acción en un sistema social abierto altamente complejo, en el que cada elemento tiene nexos y actúa sobre condiciones distintas a lo largo del tiempo en un sistema que se mantiene en permanente autoorganización crítica. La multiplicidad de relaciones y la dependencia entre elementos y factores que actúan recíprocamente, se consideran inherentes al funcionamiento y a la incesante transformación del sistema.

En este sentido, es difícil señalar cuál factor afectó decisivamente al sistema teotihuacano, si fue sólo uno o varios a la vez, sin embargo, nos aventuramos en dar mayor relevancia a las contradicciones del sistema económico, a las características particulares del modo de producción, a las relaciones sociales establecidas entre las diferentes clases, así como la dependencia establecida entre Teotihuacan y los múltiples sitios encargados de satisfacer las demandas de la ciudad.

La intención de este ensayo es motivar a la reflexión, la discusión y el establecimiento de líneas de investigación específicas. Partimos del análisis de diferentes elementos sobre los cuales tenemos mayor información, y en su defecto, tratemos en el futuro de dirigir la investigación -excavaciones o reinterpretación de datos- que nos permitan avanzar en la solución a este problema.

Planteamiento del problema

El colapso de Teotihuacan ha sido abordado muchas veces de manera superficial o a través de las repercusiones en otros sitios o regiones, sin analizar sistemáticamente las posibles causas y condiciones de un proceso que afectó al mayor y más complejo sistema económico y social del México antiguo.

A más de un siglo de que iniciaron formalmente las investigaciones en Teotihuacan, luego de cientos de excavaciones llevadas a cabo en diferentes magnitudes, nunca se ha desarrollado una investigación específica para abordar el problema del colapso y el abandono. La mayoría de los autores se refieren al problema con apreciaciones generales tomando en cuenta uno o cuando más dos aspectos de manera aislada. Sólo el trabajo de Millon3 hace un recuento puntual de las dimensiones y factores que pudieron afectar drásticamente al sistema teotihuacano.

Quizá el problema radica de entrada, en la forma como se percibe la dinámica de los sistemas, en avizorar el erróneamente llamado periodo “Clásico”, como un tiempo permanente de estabilidad, en que los colapsos de distintos sitios son atribuibles a factores externos o internos repentinos, siempre considerados como elementos aislados o ajenos a los propios sistemas.4 Desde nuestra perspectiva, el lapso comprendido entre 200 y 750 d.C., debiera tratarse como un periodo de inestabilidad permanente en el cual los sistemas económico-sociales manifiestan una constante reorganización y auto- organización crítica, dos procesos que favorecen su desarrollo y en determinados momentos su aparente estabilidad (construyendo propiamente la historia dinámica de los sistemas sociales). Este punto de vista supone que a lo largo de la historia se mantienen latentes los factores y las condiciones para su desarticulación, actuando exponencialmente, desencadenándose en un punto crítico en el que se modifican las relaciones entre los elementos, incidiendo y enfrentando mecanismos reguladores cuya función es estabilizar y asegurar la permanencia del sistema.

Considerar los factores que pudieron incidir en el colapso y el abandono de sitios, requiere, necesariamente conjeturar que distintos elementos actuaron de manera interactiva sobre condiciones autogeneradas de manera permanente y constantemente modificadas, definiendo la dinámica del sistema y la de su entorno. Implica contemplar los mecanismos de regulación y la capacidad de reacción frente a los conflictos, la incidencia gradual, o en el proceso, amplificada -realimentación positiva- de algunos factores, y la incertidumbre para lograr la permanencia del sistema. En esta dinámica la elección o toma de decisiones “aceptables” o acertadas de cara a los conflictos que enfrenta cualquier sistema considera la capacidad y tiempo de reacción y nuevamente la espera de respuestas.

Resulta fundamental tomar en cuenta diferentes factores y determinadas condiciones presentes al inicio, así como otros nuevos, distintos o transformados -factores y condiciones- que inciden en menor o mayor grado durante el proceso, y que, finalmente, conformarán la historia particular del sistema. Distintos elementos o factores inciden de manera diferencial sobre condiciones específicas siempre cambiantes (entendiendo que las condiciones iniciales nunca serán las mismas a lo largo ni al final del proceso), de tal forma que ante condiciones distintas, ciertos factores adquirirán mayor relevancia, transformándose para poder incidir en el sistema, mientras otros que fueron importantes en algún momento, tendrán un impacto menor, aunque no necesariamente.

La capacidad que tiene cualquier sistema de generar una respuesta ante la incesante intensificación de ciertos factores y la modificación de las condiciones en un determinado momento, hace necesario contemplar la existencia de distintos mecanismos de regulación y su creatividad. Estos mecanismos actúan sobre ciertos factores o aquellos más amenazantes, manteniéndolos en márgenes tolerables que no hagan sino conservar en aparente estabilidad al sistema, ya sea de forma temporal o hasta que otros elementos potenciales vuelvan a incidir.

Ideas e hipótesis previas sobre el colapso de Teotihuacan

En términos generales puede identificarse cierta coincidencia entre los planteamientos de diversos investigadores para tratar de explicar el colapso de Teotihuacan, con la evidencia tanto de la falta de metodología como de referentes empíricos que sustenten sus propuestas.5

Sanders6 planteó que la ciudad fue destruida por invasores y Jiménez7 atribuye a grupos nómadas otomíes venidos del norte, pero hasta ahora no se ha recuperado ningún elemento que indique o se pueda interpretar como evidencia de la invasión de la ciudad por otros grupos.8 En la misma vertiente y sobre la base de la interpretación iconográfico, Angulo9 ha sugerido conflictos generados por grupos de mercenarios “norteños” contratados por el Estado para proteger las caravanas que abastecían de recursos a la ciudad, mismos que paulatinamente se habrían integrado a la sociedad hasta hacerse del poder; una idea sin apoyo empírico, pues tampoco hay evidencia de un grupo distinto que hubiera asumido el gobierno, sino al contrario, los últimos momentos de ocupación en la ciudad denotan un vacío de poder reflejado en el desmantelamiento e incendio de los edificios públicos y templos, así como de inseguridad que afectó a toda la población.

Desde la década de 1960, se han venido descubriendo evidencias de que los edificios de la calzada de Los Muertos, diversas estructuras públicas y templos distribuidos en varias partes de la ciudad fueron incendiados intencionalmente. Existe en efecto, evidencia de que muchos edificios públicos fueron además desmantelados y “saqueados” de sus ofrendas fundacionales antes de que la ciudad fuera completamente abandonada.10 Desde entonces se propuso que la ciudad fue destruida de manera violenta como resultado de conflictos internos y una revuelta de la población contra el grupo gobernante.11 Aunque esta hipótesis no explica los factores y condiciones que llevaron a que la población se rebelara contra el gobierno, y en una crisis de ingobernabilidad se provocara la disolución social y el abandono de la ciudad, fue una idea ampliamente difundida y aceptada sin discusión por mucho tiempo.12

El análisis detallado de tales evidencias condujeron a Millon13 a plantear que el incendio y destrucción de los edificios religiosos fueron provocados por los propios teotihuacanos y hubiese tenido un carácter ritual. Y es que, en efecto, las huellas de incendio y destrucción de los templos e imágenes religiosas presentan patrones singulares que parecen indicar actos de desacralización menos que de saqueo y violencia social dirigida en contra de una clase o grupo social en particular, aunque, finalmente resultasen los más o directamente afectados. Por otro lado, existen evidencias de que los conjuntos habitacionales continuaron ocupados al menos por algún tiempo más.

Siguiendo la idea de Millon, es posible que quienes condujeran y ordenasen la destrucción de los templos y edificios públicos fueran sus mismos ocupantes (sacerdotes, funcionarios, etcétera), pero también es factible pensar que los edificios públicos y templos se hallasen abandonados cuando ocurrieron estos hechos y podamos atribuirlos a las propias comunidades de los barrios. En cualquiera de los dos casos pensamos que dichos actos se condujeron no con afán de robo, sino con el de recuperar las reliquias de los ancestros fundadores de los barrios o los templos; se trata de evidencias del momento culminante y crítico de situaciones complejas y extremas que afectaron a la sociedad en su conjunto pero que no son, por sí mismas, explicativas de los procesos implícitos que los desencadenaron.

Millon14 sugirió la existencia de diferencias políticas y religiosas como una de las causas del abandono de Teotihuacan, una ciudad conformada por diversos grupos etnolingüísticos. Esta idea parte de la consideración de la peculiaridad y forma de los conjuntos residenciales y habitacionales, la cual habría sido proyectada como una forma de reducir los conflictos sociales y la interacción personal provocada por la diversidad cultural, étnica y de los intereses de cada grupo.15 Millon considera la incidencia de diversos aspectos -económicos y políticos- generados en torno a su esfera de interacción, así como la resistencia al cambio por parte de las instituciones, motivada por las cambiantes circunstancias generadas a lo largo del tiempo.16 Su aguda perspectiva para explicar el colapso se expresa claramente al señalar lo siguiente:

La acumulación de problemas y conflictos, internos y externos, pudieron haberse conjuntado con mayores ejercicios de fuerza de lo habitual, exacerbando las tensiones existentes, creando otras nuevas, y precipitando rápidamente, conflictos sociales y el deterioro económico -tan rápido que no es evidente en lo que vemos.17

Otra idea apunta que el fin de Teotihuacan se dio por dos factores relacionados con “la presión en aumento que producía la rígida y arcaica organización política [sin explicar las características de la organización], estructurada de tal manera que la expansión de la población y la aparición de nuevos centros de poder hicieran menos estable el sistema”,18 idea compartida también por Millon.19

Manzanilla20 ha planteado la caída de Teotihuacan como consecuencia de varios factores que coincidieron en un momento dado y dieron fin a la autoridad de la ciudad. Indiscutiblemente atender la multifactoriedad, establece una línea de investigación más adecuada para explicar los procesos de cambio y, finalmente, el colapso de sistemas complejos como Teotihuacan.

Marco de referencia

Para iniciar la discusión en la que tratamos de estructurar una línea de investigación que aborde el colapso del sistema teotihuacano, consideramos necesario tener en cuenta la información disponible que nos permitirá abordar esta problemática. En primer lugar, habremos de contemplar los datos sobre los cálculos demográficos y la extensión de la ciudad para diferentes fases.21 Además de comprender sus características para diferentes momentos, esta información nos permitirá visualizar la variabilidad de los factores y condiciones cambiantes del sistema y su entorno. No se trata pues de un simple recuento de datos sino de entender la dinámica del sistema, por lo cual habrá de considerarse también las características del medio físico natural del valle de Teotihuacan y la relación establecida con las comunidades dependientes, pues constituyen y son parte de su entorno. Reconocemos, entonces, que este ensayo atiende o da mayor peso a elementos relacionados con la economía, entendida como un subsistema.

De acuerdo con los cálculos poblacionales propuestos por diferentes autores hacia el año 150 a.C., para finales de la denominada fase Cuanalán, se han estimado sólo 1500 habitantes en todo el valle. Durante los siguientes 150 años, en la también conocida fase Patlachique (150 a.C. 0) la población del valle habría crecido hasta 40 000 personas. Apenas 50 o quizá 100 años después, durante Tzacualli (0-150 d.C.), únicamente la ciudad concentraba 50 000 y en Miccaotli (150-200 d.C.), hasta 100 000 habitantes. En fases posteriores como en Tlamimilolpa (200-350 d.C.) y Xolalpan (350-550 d.C.) la población continuó en aumento, aunque este crecimiento fue menos explosivo que antes.22 Millon23 ha sugerido que en algún momento entre 550 y 650 d.C.(fase Metepec), la ciudad pudo exceder los 200 000 habitantes. Por razones que no se discuten aquí, consideramos que la ciudad pudo tener inclusive un número mayor de habitantes.24

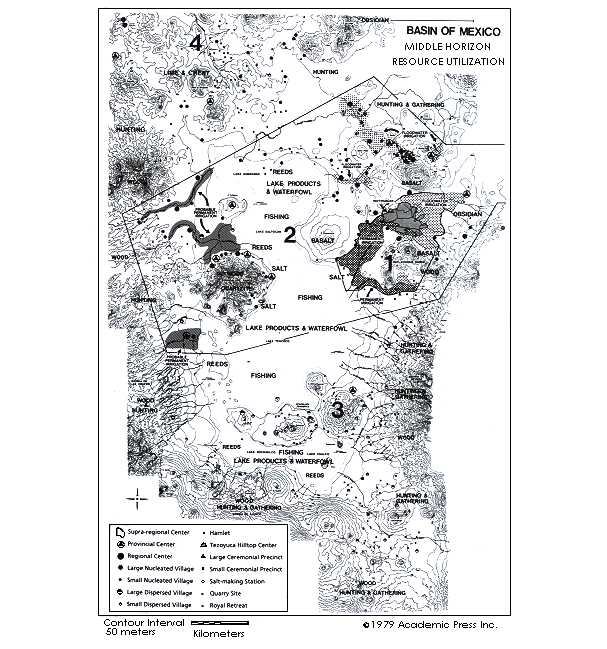

Habremos de contemplar la información referente a la capacidad de carga del valle de Teotihuacan, pues de acuerdo con varios autores es insuficiente para sostener una población superior a las 40 000 personas.25 Los diferentes cálculos se han realizado con base en la producción agrícola actual en la que se usan semillas mejoradas, fertilizantes y sistemas de cultivo intensivo, por lo que en la época prehispánica el volumen de la producción de alimentos debió ser mucho menor.26 Esta situación ha llevado a suponer que una parte de los alimentos que se consumían diariamente en la ciudad se producían en una pequeña área al suroeste del propio valle, aunque en mayor volumen debieron ser importados, teniendo la cuenca de México un papel muy importante en la producción de alimentos y la explotación y abastecimiento de diferentes recursos a través de multitud de sitios dependientes (Figura 4).27

La satisfacción de las necesidades energéticas no implica exclusivamente la producción y consumo de alimentos, sino, además, múltiples y variados elementos establecidos por el desarrollo social y el funcionamiento de la ciudad, del sistema y su entorno.28 Asimismo, el intercambio de energía -tanto como de información- entre distintos sistemas (comunidades, ciudades, ecosistemas, etcétera), debe considerar aspectos complejos que subyacen a la entropía de sitios o regiones.

Visto en retrospectiva Teotihuacan tuvo un periodo de apogeo relativamente corto considerado por la mayoría de los autores entre 200 y 550 d.C., aproximadamente. En poco más de tres siglos se habría construido no sólo la mayor urbe del México antiguo, que alcanzó una extensión de 23 a 25 km2 (Figura l), sino también se estableció como el centro de amplias esferas de interacción con las cuales mantuvo fuertes vínculos económicos y sociales.29 La ciudad fue producto de un intenso y complejo proceso de superposición arquitectónica reconstruyéndose varias veces los mismos edificios, creando enormes volúmenes, empleando en ello cantidades de materiales y fuerza de trabajo difíciles de calcular.

Pero más allá del aspecto meramente formal, la organización de la ciudad en barrios y la vivienda de las familias en los conjuntos departamentales modificaría sustancial y radicalmente el modo de vida de la población en general, estableciéndose nuevas formas de convivencia, comunicación y las relaciones intercomunitarias. Esta forma recalcitrante de la vida cotidiana de los grupos domésticos en los conjuntos departamentales, no existió antes ni ocurrió después del colapso de Teotihuacan, y bien pudo ser un mecanismo de regulación del propio sistema. Por otro lado, si pensamos que la ciudad habría recibido diariamente a miles de peregrinos procedentes de las más diversas regiones, es seguro que muchos conjuntos habrían servido para brindar alojamiento temporal y satisfacer la demanda de gran cantidad de agua y alimentos, haciendo más compleja la relación con los nativos de la ciudad, muchos de los cuales se habrían dedicado a proporcionar estos servicios.

Pero de la misma manera que emergió y alcanzó su auge, existen indicios de que Teotihuacan tuvo un fin ciertamente rápido, algo seguramente insospechado para los numerosos habitantes de la urbe y de otros sitios o regiones con los cuales mantenía relaciones. No obstante en los últimos años de Teotihuacan se debieron haber padecido situaciones de tensión, inseguridad, epidemias y desabasto de alimentos. Sabemos que la población que habitaba la ciudad entre 550 y 650 d.C., fue ligeramente menor que la existente dos siglos antes entre 350 y 550 d.C., lo que sugiere un abandono rápido de la ciudad que implicó un proceso de dispersión, de migración en numerosos y grandes grupos hacia otros sitios, seguramente como una estrategia para lograr su sobrevivencia.

Foto 1: Vista aérea de las pirámides del Sol y la Luna, dos de los mayores monumentos de Teotihuacan.

Foto 1: Vista aérea de las pirámides del Sol y la Luna, dos de los mayores monumentos de Teotihuacan.

Una situación contradictoria es que hacia 550 o 600 d.C., continuaban las actividades constructivas, se pintaron muchos de los murales que actualmente conocemos y la manufactura artesanal denotaba tiempos de gran actividad y prosperidad.30 Por otro lado, los conjuntos habitacionales y residenciales, los templos, los edificios públicos, las plazas al igual que las calles y el sistema de drenaje, comenzaban a presentar señales de deterioro por falta de mantenimiento, transformándose paulatinamente en espacios ruinosos hasta ser abandonados entre 600 y 650 d.C. Los conjuntos habitacionales mostraron en los últimos tiempos un hacinamiento provocado por el aumento en el número de sus ocupantes; los espacios públicos como las plazas destinadas para el intercambio y las actividades comunitarias en los barrios fueron invadidas por construcciones domésticas, evidenciando, además del aumento demográfico, un vacío de poder y de autoridad.31 Al menos uno de los conjuntos habitados por extranjeros mostró una reducción significativa de sus dimensiones como consecuencia del abandono paulatino y posible regreso de sus ocupantes a su lugar de origen y con el que nunca perdieron contacto.32

¿Cómo podemos explicar este inmenso poder, auge y repentino colapso de un sistema social tan complejo? ¿Cómo se sucedía la vida en la ciudad en los últimos años en que se desencadenaron procesos que contribuyeron al abandono de la ciudad? ¿Cuáles son los indicadores arqueológicos que nos permitan sustentar explicaciones plausibles de dichos procesos? En diversas partes de la ciudad existen indicios de que los últimos años debieron haber sido conflictivos. Las tensiones sociales son identificadas en accesos restringidos, calles cerradas o con vigilancia en las intersecciones,33 el aumento de representaciones bélicas, incendio, desmantelamiento y destrucción de edificios públicos e imágenes religiosas, aunque ninguno de estos hechos concretos explican por sí mismos los procesos que impactaron el sistema y que repercutieron en sitios que mantenían relaciones con Teotihuacán localizados dentro o fuera de sus esferas de interacción, en los que como consecuencia se ha observado una interrupción de su propia secuencia ocupacional.34

Entender el colapso del sistema es posible si partimos de la conceptualización de los aspectos fundamentales de la organización económica, las condiciones y contradicciones del modo de producción que suponemos se dio en Teotihuacan.35 Siguiendo a Bate36 postulamos la necesidad de establecer la unidad orgánica de los procesos económicos de producción, distribución, cambio, consumo y la categoría de formación económico-social que finalmente designa la integridad de la base material y las superestructuras.

Las implicaciones derivadas de este análisis conllevan dos vertientes, por un lado relacionadas con la metodología para explicar los procesos de formación y transformación del depósito arqueológico y, por otro, de la búsqueda de explicaciones plausibles sobre procesos sociales complejos que dieron lugar al depósito mismo. La primera tendría que ver con la forma en que los arqueólogos registramos e interpretamos las evidencias materiales (locus agendi y/o de facto) que localizamos directamente sobre el último piso de una ocupación y que dan cuenta, precisamente, de los procesos de abandono; la segunda, necesariamente y estrechamente ligada a la anterior, en el sentido que el depósito arqueológico es producto de la singularidad de las condiciones existentes y modo de vida en el umbral en que se decide y produce el abandono.37

Análisis de algunos de los factores implícitos en el colapso de Teotihuacan

Postulamos que para avanzar en la estructuración formal de una explicación del colapso del sistema teotihuacano como resultado de una serie de procesos complejos y contradicciones, se requiere contemplar la información existente y desarrollar la propuesta partiendo de la hipótesis del modo de producción que suponemos se dio en Teotihuacan. Como variables de análisis trataremos factores que dan cuenta del desarrollo tecnológico en distintos ámbitos de la producción -agrícola, artesanal, sistemas constructivos, medios de transporte, entre otros-, la relación de dependencia establecida con las comunidades agroartesanales y las diferencias económicas y sociales de las primeras sociedades de clase, identificadas como contradicciones fundamentales de la formación económico social de Teotihuacan.

La división social del trabajo; la separación del campo y la ciudad

No hay hasta el momento ninguna duda que antes del surgimiento de Teotihuacan existían algunos sitios en Mesoamérica que concentraban gran número de personas, sin embargo, Teotihuacan inauguró un modo de vida desarrollado en un ambiente plenamente urbano. Entre 150 y 350 d.C., el asentamiento en el valle de Teotihuacan habría adquirido la fisonomía característica de las grandes metrópolis con cerca de 100 000 habitantes, situación nunca antes vista en la historia antigua de México. Cientos de conjuntos departamentales destinados para la vivienda de los grupos domésticos de elite y de los productores artesanales se agrupaban en torno a diferentes edificios y las plazas públicas conformándose en barrios.38

Es muy probable que en la fase Mccaotli una parte importante de la población aún se dedicara a la producción agrícola, sin embargo, el desarrollo y rápida expansión de la ciudad en la fase Tlamimilolpa modificaría esta relación. La población residente en la urbe se empleó a partir de entonces exclusivamente a la manufactura de bienes artesanales, la construcción y el comercio, entre otras actividades.

Actualmente sabemos que para el año 250 d.C. la mayoría de la población en la ciudad residía en conjuntos de departamentos, desarrollando un modo de vida distinto al de las antiguas comunidades y asentamientos.

La división social del trabajo habría generado la separación antagónica entre campo y ciudad (ciudad-Estado), por lo cual, es impensable, que aun cuando algunos grupos se hubiesen mantenido como agricultores, pueda considerarse esta actividad como un elemento fundamental de la economía de la ciudad. Incluso nuevos datos permiten inferir que el rápido crecimiento de la ciudad habría invadido las áreas destinadas al cultivo, cambiando la actividad de los grupos dedicados a la producción de alimentos por artesanos de tiempo completo.39

La producción agrícola

El análisis del desarrollo tecnológico que se empleó en la producción de alimentos es uno de los aspectos de mayor importancia en el estudio de la economía de las sociedades antiguas. Partimos del supuesto de que el excedente -plusproducción- alimenticio primero (resultado del incremento de la productividad agrícola), es un factor necesario para el surgimiento de la división del trabajo, el origen de la producción artesanal especializada, el surgimiento de las clases sociales, el Estado, el comercio, el crecimiento demográfico y de las ciudades mismas.40

En el medio ambiente en el que se desarrolló Teotihuacan solamente se podrá entender la productividad agrícola y la plusproducción, si consideramos la trascendencia que debieron tener los sistemas intensivos basados en el riego. Debido a que el valle es insuficiente para sostener una población superior a 40 000 personas, se ha supuesto que para la fase Patlachique o Tzacualli, debieron haberse desarrollado sistemas de cultivo intensivo que permitieran el sostenimiento de una población tan numerosa.41

El análisis de la productividad agrícola refleja de diversas maneras la plusproducción agrícola que se materializa en crecimiento demográfico, crecimiento de las ciudades, diferenciación técnica y social del trabajo -esto es, la especialización-, aparición de clases sociales (vista no sólo en términos del acceso diferencial a determinados recursos, sino de la relación que guardan con la propiedad de los medios de producción). Pero toda vez que la plusproducción agrícola habría generado la aparición de especialistas que participaban en distintas industrias y oficios, y éstos se lograron desarrollar, el excedente agrícola dejó de ser un mero excedente y se convirtió en un excedente económico que permitió la acumulación general y sobre todo la acumulación productiva.42 Habría que puntualizar que sólo entonces, “cuando la acumulación se hace productiva y permite la creación de medios de producción cada vez más numerosos y diversificados, el crecimiento económico se acelera y favorece entonces el crecimiento de la población”.43

Parece no haber duda que en Teotihuacan el crecimiento demográfico en las primeras fases fue favorecido por el desarrollo de los sistemas agrícolas y la plusproducción agrícola y, posteriormente, por la generación de excedentes económicos, aunado a que desde las primeras fases fueron establecidos eficientes mecanismos de control y organización de la fuerza de trabajo por parte de la clase dominante.

Evidencias arqueológicas del sistema de producción agrícola

Hasta hace poco tiempo, en que logramos el hallazgo de evidencias de un sistema de cultivo intensivo basado en el riego, algunos autores44 sólo habían supuesto la existencia en Teotihuacan de sistemas de cultivo basados en el riego.

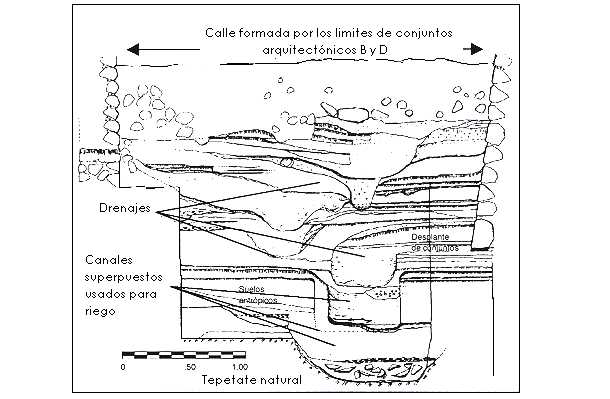

En los niveles más profundos y antiguos de La Ventilla, un barrio de la antigua ciudad, descubrimos canales cavados en el tepetate y en una capa de tierra negra arcillosa identificada como Horizonte B, así como canales superpuestos formados en suelos antrópicos (definidos por la presencia de cerámica y otros materiales culturales) que confirman el desarrollo de este sistema desde fases muy tempranas (Figura 2). Estos canales que pueden variar de .25 hasta 1.00 m de ancho mantienen la misma orientación de los edificios de la ciudad; pudieron ser construidos hacia 150 a.C. (fase Patlachique) y mantenerse en uso durante Tzacualli (0-150 d.C.).45 En otras partes se han localizado canales con compuertas de distribución.46

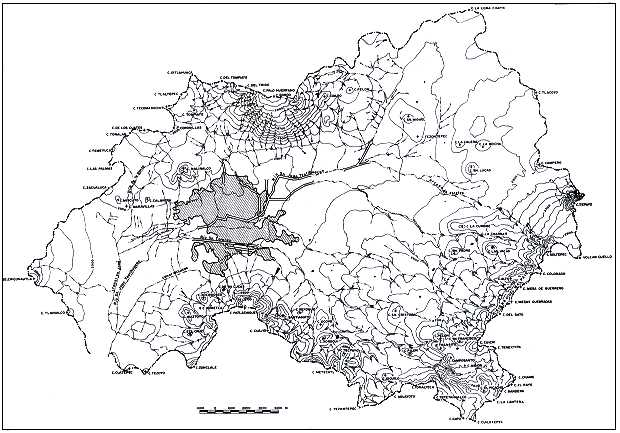

Morelos47 sugirió que el sistema de riego debió existir desde la fase Cuanalán o Patlachique, pero hasta el momento, las evidencias confirmadas más antiguas de la existencia de canales han sido reportadas en Otumba para 100 a.C.48 Por otro lado, las evidencias de canalización y rectificación de corrientes de agua identificadas por Lorenzo,49 indican que se trata de obras monumentales que desde las primeras fases debieron usarse para el riego de los campos de cultivo, aunque esta información pocas veces se ha tomado en cuenta o considerado su verdadera dimensión (Figura 3).50

En cuanto a las estrategias de cultivo, contamos actualmente con datos de un sistema conocido como siembra en hoyos y policultivo con riego a brazo, pero es posible que en las primeras fases de Teotihuacan se hubiesen practicado otros sistemas como los referidos en el Códice Florentino. En nuestras excavaciones localizamos evidencias de un sistema realizado en pequeñas oquedades, excavadas en las capas de tierra arcillosa que cubre al tepetate natural que denominamos cuemiles o cuemitl, las cuales eran regadas de manera individual obteniendo un óptimo aprovechamiento de agua y energía.51

Figura 2. Perfil estratigráfico que muestra el sistema de canales y los muros de los conjuntos B y D en La Ventilla, construidos sobre las antiguas parcelas de cultivo.

Figura 2. Perfil estratigráfico que muestra el sistema de canales y los muros de los conjuntos B y D en La Ventilla, construidos sobre las antiguas parcelas de cultivo.

También se encontraron los restos de un sistema formado por oquedades rectangulares separadas por estrechos bordos que forman cajones dispuestos en diferentes niveles; pensamos que podría tratarse de un sistema de horticultura de policultivo, referido también en el mismo códice como xochimilcalli. Las ventajas de este sistema han sido documentadas etnográficamente y consiste en un conjunto diverso de siembras en diferentes estratos de la misma parcela, de manera que se establecen patrones complejos de interdependencias estructurales y funcionales;52 cada planta tiene hábitos de crecimiento, sistemas de raíces y de defensas contra depredadores, como consecuencia cada especie puede ser más tolerante que la siguiente de tal forma que unas pueden ser más resistentes a la sequía o al exceso de agua, a plagas, etcétera.53

Figura 3. Plano de la cuenca del valle de Teotihuacan, en él se muestran los cauces artificiales identificados por J. L. Lorenzo (“Clima y agricultura en Teotihuacán”, en José Luis Lorenzo (ed.), Materiales para la arqueología de Teotihuacán, 1968, pp- 52-72.

Figura 3. Plano de la cuenca del valle de Teotihuacan, en él se muestran los cauces artificiales identificados por J. L. Lorenzo (“Clima y agricultura en Teotihuacán”, en José Luis Lorenzo (ed.), Materiales para la arqueología de Teotihuacán, 1968, pp- 52-72.

Estas evidencias constituyen seguramente sólo una muestra de un conjunto de sistemas agrícolas desarrollados en Teotihuacan para generar altos índices de productividad, sin embargo, se cuenta ya con datos de un proceso que habría modificado radicalmente la forma de producción de alimentos. En La Ventilla descubrimos que el crecimiento de la ciudad para la fase Tlamimilolpa habría alcanzado esta parte del valle, ocurriendo también en otros lugares donde las parcelas de cultivo fueron invadidas por la mancha urbana. Los canales que sirvieron originalmente para el riego se rellenaron intencionalmente con enormes cantidades de cerámica, lítica y otros desperdicios. Sobre los espacios que estuvieron ocupados por las parcelas de cultivo se construyeron templos, edificios públicos y numerosos conjuntos habitacionales y residenciales (Figura 2); donde antes existieron canales que conducían el riego se hicieron calles y construyeron los drenajes que ahora servían para desalojar el agua de lluvia captada por los techos y patios de todos estos conjuntos.54

Otra evidencia de esta transformación fue descubierta en 2003, durante excavaciones que dirigimos los autores de este ensayo al norte de La Ciudadela. Se trata de un canal paralelo al lado sur del río San Juan, el cual tan sólo en la parte explorada tiene casi 400 m de longitud, poco más de 5 m de ancho y 1.50 m de profundidad, y se encuentra totalmente excavado en el duro tepetate. Es una obra de grandes dimensiones que se rellenó y cubrió de forma consecutiva por tres pisos de concreto, dejando de funcionar desde una época muy temprana, tentativamente entre 0 y 100 d.C. Una propuesta inicial sugiere que este canal pudo haber tenido varias funciones, aunque la principal estaba relacionada con el riego de los campos de cultivo que durante épocas más antiguas ocuparían esta parte del valle. La decisión de suprimir los campos de cultivo en beneficio del crecimiento urbano haría innecesarias obras hidráulicas de tal magnitud, lo que hace evidente desde nuestra perspectiva, una transformación del sistema de producción y abastecimiento de alimentos.

La relación con los medios de producción (en este caso la tierra) habría cambiado, continuando el crecimiento poblacional de manera incesante. Cuando se modificó radicalmente la forma de producción y procuración de alimentos (ahora importándolos en lugar de producirlos), se habría provocado una transformación sustancial del sistema y la sociedad. El sistema habría seguido entonces una trayectoria que si bien favoreció el desarrollo de Teotihuacan por tres siglos más, nuestra apuesta es que finalmente la disposición irreversible de sustituir la producción (con la eliminación de los sistemas de riego para el cultivo intensivo, como lo demuestran las evidencias señaladas antes desde tiempos muy tempranos), en favor de la importación de alimentos, contribuyó decisivamente en el colapso de un sistema que debido a características del modo de producción, mantenía las condiciones necesarias para inhibir el desarrollo tecnológico en muchos ámbitos en favor del aprovechamiento (explotación) intensiva de la fuerza de trabajo.

Ninguna economía puede permitir el abandono de los sistemas que proveen de los medios de subsistencia básicos como los alimentos, sin contar con otra forma por lo menos igual o más efectiva que permita su procuración. Para la fase Tlamimilolpa, el Estado debió contar con los mecanismos que permitieran asegurar el abastecimiento de alimentos para una población tan numerosa y en constante crecimiento. Debieron existir instancias encargadas del tráfico de productos por lo que la función del Estado se habría limitado a vigilar y brindar protección, asegurando el abastecimiento desde los lugares que formaban la esfera de interacción regional de Teotihuacan, además de mantener el control sobre la distribución a través de los mercados.55

El desarrollo de la producción agrícola que posibilitó en algún momento el crecimiento poblacional y surgimiento de la urbe, habría sido abandonado y sustituido; la producción agrícola dejó de ser el factor fundamental de la economía en el valle y, junto con la artesanal, sería sólo un elemento más del sistema económico. Hacia la fase Tlamimilolpa debieron haberse establecido formalmente las bases de una interdependencia comercial y de tributo sustentada en la coerción/coacción, mediante imposición y la expansión ideológica propagada por el Estado. El cambio en las estrategias de producción -conjetura derivada de la supresión de los sistemas de producción intensivos a que nos hemos referido antes de manera insistente- que favoreció la importación mediante intercambio o bajo la forma de tributo de alimentos y otros bienes desde las comunidades dependientes, implicaría, además, la necesidad de garantizar la producción de excedentes en estas comunidades a través del aprovechamiento y la disposición de grandes cantidades de fuerza de trabajo, menos que sobre un desarrollo de la tecnología agrícola.56

La industria urbana

Autores como Sugiura57 han realizado análisis del desarrollo tecnológico y la organización de la fuerza de trabajo en el México prehispánico, señalado una continuidad tecnológica e instrumental durante milenios. En el caso específico de Teotihuacan, tampoco identificamos un desarrollo de las herramientas y las técnicas de trabajo; solamente cuando se observa cierto desarrollo, es porque se encuentra ligado por lo general a la producción de objetos y bienes de uso ritual. Particularmente hemos estado involucrados en el estudio de la producción lapidaria en Teotihuacan,58 y podemos decir que no existe ningún desarrollo (o es mínimo) de la técnica ni de las herramientas empleadas por los artesanos a lo largo de varios siglos.

Con respecto a la industria lítica, ya sea tallada como la obsidiana y pulida como los instrumentos de molienda, o los usados en la albañilería como los alisadores, se perciben sólo ligeras diferencias, incluso, es prácticamente imposible asignarles una cronología relativa cuando estos materiales no están asociados a la cerámica u otros materiales fechables.

En el caso de la cerámica, observamos un proceso por demás interesante, pues desde fases muy tempranas la producción se hizo siempre mediante la técnica del modelado. El uso de moldes inició en la fase Tlamimilolpa y continuó hasta la fase Metepec, pero ésta técnica sólo fue usada en la manufactura de objetos suntuarios como las aplicaciones de incensarios teatro y las figurillas.59 Aunque observamos una ligera mejoría en el uso de las arcillas y los componentes de las pastas en algunos grupos cerámicos, ésta es apenas perceptible y tampoco podríamos considerarlo como un gran avance tecnológico de la producción alfarera. En cuanto a la cocción de la cerámica tampoco tenemos un mejoramiento notable, pues se considera que se realizó siempre al aire libre o en fosos poco profundos.60

¿Qué razones impidieron el uso de moldes en la fabricación de otras formas o incluso de instrumentos como el torno, por ejemplo, que hubieran logrado el desarrollo de esta industria? Sugiura61 atribuye la falta de desarrollo a la particularidad de la estructura sociopolítica, sin destacar cuáles son las características fundamentales que definen dicha estructura, más allá de señalar el manejo eficaz de abundante mano de obra y la capacidad ejecutiva de los dirigentes.

La tecnología de los sistemas constructivos

En los distintos estudios sobre la arquitectura teotihuacana no se encuentra ninguna referencia a cambios tecnológicos observados en los sistemas constructivos ni el empleo de materiales. Morelos62 afirma que no se observan diferencias técnicas en cuanto al proceso de estructuración y conformación de los volúmenes, incluso que el sistema de lo que identifica como “dos épocas” fue exactamente igual. Por otro lado, el estudio de los sistemas de relleno indica ligeros cambios o la combinación de técnicas constructivas que comienzan a desarrollarse en las primeras fases, sin que tampoco represente un notable adelanto técnico de los sistemas en las últimas fases.63

Por el contrario, los estudios de Magaloni64 sobre la técnica de los enlucidos de la pintura mural reconocieron un proceso que define como seis fases técnicas.65 Indudablemente el desarrollo observado en los enlucidos establece un notable progreso técnico, pero como en el caso de la cerámica ritual donde se usan los moldes, se trata de desarrollos ligados de alguna manera a la religión y a la esfera ideológica.

El crecimiento demográfico

Cuando analizamos las cifras propuestas sobre el número de habitantes para cada fase, nos percatamos de una situación que desde el punto de vista de cualquier economía resulta inquietante. La tasa de crecimiento poblacional registrada para las primeras fases de Teotihuacan resulta muy alta, pues de una población de apenas 1500 personas para la fase Cuanalan, la ciudad llegó a tener posiblemente hasta 200 000 habitantes en las fases Xolalpan y Metepec.66 Para evaluar el impacto que representa esta cifra habría que contemplar el volumen de alimentos consumidos o como lo apuntó Lorenzo,67 simplemente el volumen de agua para cubrir las necesidades básicas de una familia o una población tan grande, lo que de cualquier manera implica un esfuerzo enorme.

Para comprender este crecimiento, tendremos que considerar la reproducción de la propia población teotihuacana, el reacomodo de la población en la cuenca de México68 y la migración de grupos desde distintas regiones de Mesoamérica. Desde tiempos muy tempranos, Teotihuacan se constituyó como el mayor centro religioso, económico y político del Altiplano Central. Ello debió atraer a la ciudad a un gran número de grupos étnicos procedentes de distintas regiones. Hasta el momento, hay evidencias de la presencia de grupos procedentes de Oaxaca,69 de otros que mantenían una relación comercial con Veracruz y las Tierras bajas mayas70 y el Occidente de México;71 hay datos incluso de que Teotihuacan afectó el patrón de asentamiento de extensas regiones cuyas poblaciones se habrían reacomodado72 o muchas de éstas definitivamente trasladado a la gran urbe.

Resulta complejo entender la forma como debió de abastecerse a una población que en mucho rebasó la capacidad del valle, si se valoran las cifras sobre el número de habitantes y se retoma el problema de la producción de alimentos, inmensas caravanas debieron haber llegado diariamente a Teotihuacan cargadas de alimentos y diversos recursos para abastecer los mercados y la enorme demanda de la ciudad. La organización de este “ejército” (mercaderes- tamemes) que llevaba a cuestas tal cantidad de productos, no puede entenderse sin discurrir sobre la capacidad de organización y movilización de la fuerza de trabajo, y sin la existencia de instancias encargadas de asegurar el abastecimiento y controlar el tráfico de productos.

Nuevamente regresamos al problema de la producción de alimentos porque consideramos que en este aspecto es en donde podemos identificar el origen de algunos de los conflictos que ocasionaron el colapso del sistema y finalmente el abandono de la ciudad. Cuando nos hemos referido a los sistemas de riego no olvidamos mencionar la parte suroeste del valle, donde en la actualidad se localiza una de las áreas con mayor potencial agrícola, y que diversos autores han considerado como la base de la producción de alimentos para la ciudad prehispánica.73

La zona a la que nos referimos se conoce desde hace varios siglos por la existencia de abundantes manantiales, suelos fértiles y corresponde a lo que actualmente es ocupado por las comunidades y ejidos de Puxtla, Atlatongo y Maquixco.74 Desde 1999, los autores hemos realizado excavaciones en esta área que durante mucho tiempo había sido considerada como la base de la subsistencia para la ciudad, y también de la estructuración de modelos y teorías que explicarían el patrón de asentamiento en la cuenca de México durante diversos periodos de tiempo.75

Recientemente76 se obtuvieron evidencias por medio de profundas excavaciones que demuestran que el suelo de toda esta zona, formada por un grueso sedimento de cerca de 5 m de espesor, así como el sistema de manantiales y canales se originó muy probablemente durante la época colonial, como consecuencia de la construcción del sistema de contención que desde el siglo XVI de evitar las inundaciones que azotaban la Ciudad de México. Los datos recuperados han revelado que la fisiografía actual fue muy diferente a la que debió existir en tiempos prehispánicos; asimismo, el análisis de la información estratigráfica indicó que el sistema de cultivo intensivo, actualmente en uso, podría no ser siquiera prehispánico.77

En el área explorada los niveles prehispánicos de ocupación más recientes se encuentran a pocos centímetros del tepetate natural, es decir, a casi 5 m de la superficie actual. Estos vestigios se hallan cubiertos por restos de construcciones coloniales, lo que pone en evidencia que el sistema de cultivo actual y de la que parten muchas de las estimaciones sobre la agricultura y la productividad del valle era inexistente en época prehispánica y, por tanto, su formación es más reciente de lo que muchos investigadores habían supuesto. Si en el futuro logramos confirmar que esta región se extendía más allá del área de Puxtla y Atlatongo (como en efecto parece ser) y, por tanto, que es más reciente de lo que se ha pensado, habremos de modificar o al menos pensar de nuevo las ideas expresadas a propósito de la productividad de la cuenca de México o por lo menos su papel en el sostenimiento de la gran metrópoli.

Así, llegamos a uno de los puntos centrales de la discusión, pues como hemos expuesto antes, el crecimiento de la ciudad ocupó las áreas de cultivo como ocurrió en La Ventilla y en otras partes de la ciudad, eliminando o reduciendo la capacidad del sistema que en algún momento favoreció la plusproducción alimenticia (canales de riego, policultivo, siembra en pozos, etcétera). Si además, el área suroeste del valle no producía la cantidad de alimentos que de acuerdo con las estimaciones de Lorenzo78 podría mantener a 17 000 o hasta 20 000 personas, entonces el problema es mayor, pues aún explotada de forma intensiva como probablemente lo hicieron los teotihuacanos, esta zona debió abastecer de alimentos a una cantidad infinitamente menor.79 En consecuencia, la cantidad (volumen y peso) de alimentos que Teotihuacan debió importar diariamente, rebasaría en mucho las estimaciones hechas hasta hoy.

Si nuestros razonamientos son correctos, podemos suponer que el Estado debió asegurar o estar estrechamente involucrado en el abastecimiento de recursos alimenticios, para lo cual tuvo primero que extender y luego mantener los límites del territorio considerado como área de captación. Pero dadas las limitaciones del desarrollo técnico del transporte (además de la disposición intensiva y organización de la fuerza de trabajo), pensamos que hubiera sido innecesario cualquier intento de extender dicho territorio más allá de los límites impuestos por los costos energéticos de producción y el transporte.

En distintas ocasiones, se ha discutido porqué en Mesoamérica no se habría desarrollado y usado la rueda para fines prácticos, restringiéndose a juguetes o a pequeños carritos con cuatro ruedas que ocasionalmente aparecen como ofrenda en los entierros. Se ha señalado que una de las limitaciones para el desarrollo de la rueda en Mesoamérica fue la falta de animales de tiro. Sin embargo, hasta donde sabemos, en Asia y Europa la rueda fue improvisada para distintos trabajos e implementos antes del empleo de animales.

En Mesoamérica, la rueda y su uso en carros era conocido pero lo que seguramente impidió su aplicación práctica fueron las condiciones sociales que prevalecían y que fundamentalmente inhibieron su uso.80 En su estudio sobre el comercio, el tributo y el transporte, Hassig81 analizó el sistema de transporte arguyendo las desventajas (altos costos) del empleo de cargadores humanos o tamemes.82 Como en otros ámbitos, suponemos que este bloqueo en el desarrollo tecnológico se relacionó con los mecanismos de control y disposición casi ilimitada de la fuerza de trabajo de las primeras sociedades clasistas. Esto nos conduce nuevamente a considerar la capacidad de organización, movilización y aprovechamiento de grandes cantidades de fuerza de trabajo, como una de las expresiones y características que distingue al modo de producción de estas sociedades, en detrimento del desarrollo técnico.

Al respecto, Cowgill ha discutido sobre los límites y posibilidades del transporte de productos agrícolas (refiriéndose exclusivamente al maíz) para abastecer un centro urbano como Tenochtitlan (en este caso pensemos en Teotihuacan), el cual se realizaba por tierra usando únicamente mecapales, y, cuando era posible pequeñas embarcaciones, estableciendo un límite de 275 km para obtener un beneficio energético.83 Según este autor, las limitaciones de transporte inciden de forma directa en tres de cuatro factores sobre la forma y efectividad de abastecimiento tales como: “a) el valor calórico de maíz producido en una hectárea, b) el porcentaje de maíz separado del consumo local para ser enviado a la ciudad, c) el área de la región desde la cual se obtiene el maíz destinado para la ciudad y d) el costo calórico (energético) de transporte… las únicas formas de aumentar el maíz que llega a la ciudad son incrementando uno o más de los factores a, b y c, y/o disminuir el factor d”.84

Sin la tecnología para transportar la enorme cantidad de alimentos y otros recursos, es difícil pensar en alguna forma eficiente, institución o sistema que llegado a un determinado punto o límite fuese capaz de soportar la presión de una demanda cada vez mayor, es decir, que hubiese rebasado su capacidad. La ampliación del territorio de nada hubiera servido sin el desarrollo de la tecnología o de una eficiente organización capaz de disponer de los medios para movilizar el volumen de alimentos y otros recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la enorme población que llegó a tener la ciudad.

En este sentido, la propuesta de Hassig85 sobre el papel de los tamemes y el costo de producción y transporte que los aztecas hicieron recaer sobre los pueblos tributarios merece ser considerada en función de la integración económica y política que logró Tenochtitlan (aunque no explica los mecanismos y relaciones sociales de producción que permitían esta forma de explotación implementada a través del tributo). Desafortunadamente para la época de Teotihuacan no contamos aún -más allá de la cuenca de México- con estudios regionales sobre la producción de los recursos específicos y sitios que abastecían a la ciudad, además de que conocemos muy poco de los mecanismos optativos del sistema de distribución, lo que de alguna manera dificulta saber si el sistema teotihuacano mantenía la misma estructura y funcionamiento que el de los aztecas.86

Es viable suponer que el sistema de transporte habría permitido el abastecimiento eficiente de alimentos y demás recursos para una población tan numerosa como la que llegó a tener Teotihuacan (hasta 200 000 personas), sin embargo, una vez rebasado por sus propias limitaciones, el sistema no habría sido capaz de soportar esta presión desatando situaciones críticas y de incertidumbre, desencadenando la incidencia de otros factores.

Las relaciones dependientes del sistema teotihuacano

La historia de las sociedades humanas ha mostrado cómo y en qué momento se establecen las relaciones de dependencia entre un sistema y su entorno, entre sistemas, o más específicamente entre ciudades, asentamientos y sus economías, así como las condiciones en las que esta relación se ha definido con ventajas para quien la impone y las desventajas para los dependientes. Casi siempre la dependencia política ha seguido luego de la económica o se establece en función de ambas. La dependencia económica se establece cuando los factores que rigen la economía, la tasa y volumen de la producción no dependen de sí mismos, sino de factores ajenos, es decir, impuestos desde fuera; esta relación se expresa a través de la forma particular como se establecen las relaciones de dependencia comercial y política.

Una de las consecuencias de la dependencia económica es que quienes se mantienen sujetos a esta relación se especializan en la producción y exportación de los recursos que son potencialmente de interés para aquellos con los cuales establecen este tipo de relaciones; las ramas de la economía o de la industria que no son de interés para quien impone la dependencia, reciben menos atención, impidiendo su desarrollo.87

Teotihuacan debió imponer relaciones de dependencia con muchos sitios de lo que se conoce como su esfera de interacción, que comprendía una enorme extensión territorial y un gran número de sitios menores principalmente en la cuenca de México y el Altiplano central; muchos sitios debieron estar dedicados (¿obligados?) a la producción primaria intensiva de alimentos y de otros recursos destinados a abastecer las necesidades de la gran ciudad, pasando a formar parte intrínseca del sistema y de su entorno.88 Alimentos, algodón, recursos forestales y acuícolas, cal, minerales, pigmentos, sal, entre muchos otros recursos, debieron haber sido producidos y exportados desde sitios dependientes de Teotihuacan, que se habrían dedicado a la producción y la explotación de recursos específicos, modificando los antiguos patrones de producción, distribución y de consumo y necesariamente las formas de relación entre las mismas comunidades.

Si la dinámica económica de Teotihuacan se basó en las relaciones dependientes impuestas a un gran número de sitios menores, podemos imaginar las consecuencias de que por diversas circunstancias (cualesquiera que éstas hubiesen sido), esta relación se hubiera visto interrumpida, incluso temporalmente. Asegurar el abastecimiento de alimentos y otros recursos, habría sido una enorme responsabilidad del Estado y demás instancias involucradas. Mantener por distintos medios las relaciones dependientes habría sido una preocupación latente del Estado, pues en ello residía el éxito del sistema económico establecido con el surgimiento de Teotihuacan como una gran metrópoli.

La persistencia de las comunidades agroartesanales

Los planos de Sanders, Parsons y Santley89 muestran la distribución y el patrón de asentamiento en la cuenca de México durante el apogeo de Teotihuacan e indican una extrema concentración de la población en la gran ciudad, en las inmediaciones del valle, así como la existencia de sitios ubicados en la cuenca en torno a los cuales se distribuyen otros menores dedicados a la producción agrícola y la explotación intensiva de diferentes recursos. Una de las características de las primeras sociedades de clase desarrolladas a la par o sobre sistemas urbanos, ha sido el mantenimiento de las comunidades agroartesanales, pues son éstas las que proveen una parte importante de los recursos consumidos y demandados en la ciudad (Figura 4).

La posibilidad de que las comunidades agroartesanales se hubiesen mantenido por largo tiempo, fue debido precisamente a que además de generar los recursos para la subsistencia familiar y de la propia comunidad, eran capaces de producir los excedentes que se canalizaban a la ciudad, ya sea a través del intercambio, mediante tributo en especie y de fuerza de trabajo.

Las comunidades agroartesanales de las primeras sociedades clasistas, mantenían las condiciones para su reproducción y para generar plusproducción; subsistieron debido a que el territorio donde se encontraban asentadas las hacía parte del sistema (independientemente de la distancia pero dentro de un territorio establecido). Estas comunidades habrían mantenido la relación dependiente por la protección que les brindaba el Estado teotihuacano, o por la coerción ejercida sobre las elites de esos sitios, que a cambio obtendrían siempre un beneficio, conformándose así como parte del sistema.

Bajo este sistema de relaciones, el establecimiento de la propiedad de los medios de producción y en específico de la tierra y de los recursos que explotaban estas comunidades, se mantendría bajo la forma particular (comunitaria), la cual subyacería a unidad mayor (que aparece sólo como propietaria jurídica de la tierra) residente en la ciudad. Esta unidad mayor se manifestaría de manera absoluta, poderosa y bajo una investidura divina para arrancarla plusproducción generada en su beneficio propio y de los miembros de la clase dominante. La vía entonces para la extracción de la plusproducción habría sido en principio política, sin descartar en ningún momento el uso o amenaza del empleo de la fuerza militar.

Figura 4. Plano de la cuenca de México con los sitios y posibles recursos explotados durante el apogeo de Teotihuacan (tomado de Sanders, Parsons y Santley, The Basin of México. Ecological processes in the evolution of a civilization, 1979).

Figura 4. Plano de la cuenca de México con los sitios y posibles recursos explotados durante el apogeo de Teotihuacan (tomado de Sanders, Parsons y Santley, The Basin of México. Ecological processes in the evolution of a civilization, 1979).

La mantenencia y sujeción de las comunidades agroartesanales en un territorio (entendido como unidad de análisis), habría sido la base y fundamento de la reproducción de las primeras sociedades clasistas, debido a que permite plusproducción y enajenación (vía tributo-coerción), aunque es al mismo tiempo, origen de una de sus contradicciones fundamentales del sistema. En este sentido, Nocete90 ha señalado que “algunas de las contradicciones dominantes se articulan en el espacio y entre asentamientos, generando un modelo específico de relaciones (centro/periferia) donde la división territorial del trabajo, los sistemas de dependencia y la segregación, se manifiestan en marcos territoriales supralocales y, por sus necesidades de expansión, suprarregionales”. En algún momento esta relación habría provocado finalmente la alteración de las condiciones originales y, particularmente, de las relaciones sociales de producción que durante siglos mantuvieron las comunidades, generando mecanismos de respuesta que fueron controlados políticamente, sometidos mediante la coerción militar, o incluso a través de la imposición o la suplantación de las elites de aquellos sitios.

La dependencia y sujeción de estas comunidades debió tener un carácter político y económico dado que mantendrían las condiciones de producción, esto es de la propiedad (comunal) con respecto a los medios de producción y específicamente de la tierra; así, la forma de sujeción se habría basado más de la extorsión política que de una relación basada en una forma de propiedad objetiva de dichos medios. El alcance y grado de esta sujeción debió establecerse por la capacidad de negociación política de las elites que dominaban en los sitios dependientes, las cuales habrían alcanzado diversos beneficios objetivos como el hecho de obtener reconocimiento jurídico o de ver incrementado su prestigio particular; ambas situaciones actuaban por intermediación del manejo ideológico perfectamente estructurado y ampliamente difundido que se inserta con exactitud en la concepción comunitaria de la comunidad, que verían en verdad una reciprocidad “satisfactoria” en dichas relaciones.

El Estado debió imponer el incremento de la plusproducción a las comunidades dependientes, las cuales se verían obligadas a aumentar su tasa de crecimiento poblacional, generando movimientos migratorios constantes hacia la ciudad de mano de obra especializada, como de fuerza de trabajo temporal. Recordemos que las comunidades estaban dedicadas casi exclusivamente a la producción primaria o explotación de recursos específicos.

El Estado también debió disponer y exigir de esta manera grandes cantidades de fuerza de trabajo a las mismas comunidades, empleándolas en actividades de la construcción de los edificios públicos y religiosos, o probablemente como se ha sugerido para el Posclásico para la transportación de bienes reduciendo los costos.91 La omnipresencia de Teotihuacan habría facilitado la extorsión de dichas comunidades, basada en lo fundamental en las relaciones sociales de producción establecidas y reproducidas en diferentes ámbitos en todo el sistema.

Las diferencias sociales y las tensiones internas

Teotihuacan generó y atrajo una riqueza económica sin igual expresada entre otras cosas en la monumentalidad de sus construcciones (Foto 1) y de acuerdo con distintas evidencias en el alto nivel de vida de la mayoría de la población durante los primeros tres o cuatro siglos de nuestra era. Los miles de conjuntos arquitectónicos que ocupan los 23 a 25 km2 y que conforman la ciudad presentan una característica notable, y es que la mayoría de las construcciones sino es que el total -incluyendo las unidades habitacionales, los conjuntos residenciales de la elite, los edificios públicos, los templos, etcétera-, fueron edificados con piedra labrada, tenían techumbres, aplanados y pisos de concreto recubiertos con estuco, incluyendo las calles, plazas y grandes avenidas. Millones de metros cúbicos de materiales fueron empleados en la construcción de los grandes monumentos, muchos de los cuales estuvieron decorados con extraordinarias pinturas murales.92

Durante cerca de 600 años la construcción debió ser una labor incesante involucrando diariamente a miles de personas a tal grado que las múltiples superposiciones de edificios no encuentran comparación con ningún otro sitio en toda la historia del México antiguo. Los pigmentos necesarios para realizar los murales fueron importados por toneladas a la ciudad desde lugares lejanos, pues con excepción del rojo obtenido del óxido de hierro, ninguno se encuentra en el valle o en sus cercanías. Lo más sorprendente es que muchos murales fueron destruidos y vueltos a pintar con cada nueva superposición, representando un enorme gasto y hasta cierto punto un exagerado derroche de recursos materiales y humanos aunque ciertamente, necesarios para la reproducción del sistema.93

Teóricamente la consolidación de las primeras sociedades de clase estaría relacionada con los mecanismos de control y disposición casi ilimitada de la fuerza de trabajo humano por parte de la clase dominante. Este tipo de formación económica se basaba en el establecimiento de diversos mecanismos de regulación (manejo ideológico, mantenimiento de las comunidades y su régimen de propiedad, etcétera) que, por un lado, garantizaran la permanencia de las condiciones que contrarrestaran la precariedad mediante el, establecimiento de relaciones secundarias (parentesco, linajes, por ejemplo); por otro, contrarrestando el bajo nivel de desarrollo técnico a través de la coordinación eficiente de la fuerza de trabajo; así, “frente al bloqueo del desarrollo del nivel técnico, se generó un alto desarrollo de los mecanismos de movilización de la fuerza de trabajo humana”.94

Es en este sentido que el distanciamiento social se presentará en las primeras sociedades de clase como una condición necesaria y constante para su reproducción; “la sociedad clasista inicial sólo es capaz de reproducirse tras la articulación de unas relaciones de desigualdad intersocial en el espacio que, más allá de la provisión de productos para materializar la distancia social, están encaminadas a la disposición directa o diferida de la fuerza de trabajo”.95

En Teotihuacan la capacidad de disposición y control de la fuerza de trabajo se materializó entre otras cosas en las grandes obras públicas (Foto l). Gran parte de la producción enajenada y la enorme disposición (“poder sobre”) de la fuerza de trabajo habría sido movilizada (“poder para”) en la construcción y mantenimiento de obras que si bien representan un beneficio colectivo (planeación de la ciudad, mantenimiento del sistema vial, del sistema de drenaje, mecanismos eficientes de distribución, etcétera), fueron utilizadas por la clase dominante para acrecentar y justificar el distanciamiento social y los mecanismos de explotación de una clase en detrimento de otra.96

Los datos disponibles permiten ahora reconocer las diferencias entre los conjuntos habitacionales principalmente por las dimensiones de sus espacios y sus acabados arquitectónicos. Los conjuntos habitacionales ocupados por los grupos domésticos y de especialistas dedicados a la producción artesanal directa que constituían la población mayoritaria, fueron construidos con muros de piedra o de adobe y se distinguen fundamentalmente por la distribución espacial, la función y actividades que desarrollaban sus ocupantes. Las diferencias formales más significativas con respecto a los conjuntos residenciales ocupados por la clase dominante, lo mismo que aquellos de carácter institucional relacionados con el ejercicio del poder, la administración de recursos y el ritual se encuentran en sus excelentes acabados arquitectónicos y el uso de pinturas murales.97 Además, existen elementos que han permitido a los arqueólogos que trabajan en Teotihuacan reconocer la existencia de diferencias sociales por medio de los útiles empleados, las ofrendas dedicadas a los muertos, los patrones de alimentación, los índices de nutrición, salud y enfermedad, entre otros.

Partimos de la hipótesis de que en Teotihuacan existieron dos clases sociales fundamentales, la dominante, propietaria objetiva de la fuerza de trabajo de la clase dominada, cuya explotación le permitiría un alto nivel de vida; esta clase estaría compuesta por distintos grupos que de acuerdo con las relaciones sociales de producción mantendrían una posición social y económica por encima de la mayoría de la población, teniendo un acceso irrestricto a diferentes recursos. La clase dominante acaparaba el manejo de los símbolos religiosos, restringiendo, por ejemplo, su uso en las pinturas murales de sus residencias o de los conjuntos donde desarrollaban sus actividades, manifestando ante todo un enorme distanciamiento social, condición necesaria para la reproducción del sistema y las relaciones sociales de producción.

La clase dominada estaba conformada por los grupos domésticos involucrados en la producción directa de las diferentes industrias desarrolladas en la urbe (cerámica, lapidaria, lítica, la construcción, etcétera), así como de las comunidades dedicadas a la producción agroartesanal asentadas fuera del valle, en los sitios dependientes o bajo el dominio de éstos. La clase dominada pudo al igual que su opuesta haberse organizado en estratos (conformando una compleja estructura de clases), mantenerse y reproducirse mediante el establecimiento de relaciones secundarias (parentesco, por ejemplo) que garantizaran cierta forma de solidaridad y compensaran la precariedad de su subsistencia. Al respecto debemos puntualizar que cualquier forma de relación secundaria subyacería al mantenimiento de las relaciones sociales de producción, esto es, de la relación que cada clase guarda con respecto a la propiedad de los medios de producción. En este caso, el fin último sería mantener y reproducir el régimen de propiedad que, por un lado, permitiera la subsistencia de unos y que otros puedan vivir a expensas del trabajo adicional de otros e incluso, exigir la cantidad del excedente del que se apropian.98

En el modo de producción de las primeras sociedades clasistas la clase dominante mantiene el poder y enajena para sí (sobre todo a través de la figura jurídica del tributo) gran parte de la plusproducción y riqueza generada por aquella, que recibe en reciprocidad, ya sea en la ciudad o en las comunidades beneficios objetivos expresados en bienes para la comunidad. Las diferencias principales entre ambas clases se manifestarían de manera cotidiana en el acceso y el manejo de determinados recursos (incluyendo de tipo ideológico) que expresan, entre otras, la distancia social. Esta situación puede apreciarse en Teotihuacan hacia finales de la fase Xolalpan, luego de que la ciudad expresara toda su magnificencia y la clase dominante una concentración absoluta de poder y riqueza, al mismo tiempo que las diferencias económicas y sociales dentro y fuera de la ciudad debieron incrementarse notablemente.

El mecanismo de regulación del sistema (distanciamiento social), necesario para su reproducción actuó provocando cada vez mayor inestabilidad en el sistema, afectando la relación con otros factores y posiblemente desencadenando respuestas violentas contra el mismo. La exagerada enajenación de la plusproducción y explotación de una clase en detrimento de la otra que cada vez vio disminuida su calidad de vida, es inferida entre otras cosas por la gran cantidad de modificaciones que tuvieron un sinnúmero de conjuntos ocupados por la elite, los monumentos y los grandes complejos arquitectónicos a tal grado que los volúmenes de materiales y fuerza de trabajo empleados en su construcción son difíciles y hasta casi imposibles de calcular. Por el contrario, la disminución de la calidad de vida de la población productiva se vería reflejada entre otras en el hacinamiento, falta de mantenimiento en las viviendas y los hábitos de consumo de alimentos.

Como lo señalamos antes, durante siglos la actividad constructiva debió haber sido un proceso impresionante, implicando la movilización y disposición de gran cantidad de fuerza de trabajo desde las comunidades, sobre todo considerando el precario desarrollo de la tecnología y las fuerzas productivas.99 Por toda la ciudad hay ejemplos que pueden ser explicados como una expresión del derroche, de la acumulación improductiva de la riqueza, del excedente económico, así como de la enorme capacidad de disposición y organización de la fuerza de trabajo de la población mayoritaria por parte de la clase dominante, que se sirvió de aquella para incrementar su poder y el distanciamiento social.

Conclusiones

Ante la interrogante de si el análisis de las evidencias del abandono son el fin o el medio para comprender o describir mejor a las sociedades del pasado, en este artículo hemos expuesto datos concretos y argumentado sobre una serie de factores y condiciones que suponemos contribuyeron al colapso del sistema teotihuacano. Citamos cifras que dan cuenta del explosivo crecimiento demográfico ocurrido desde fases muy tempranas, del papel de la relación dependiente establecida con otros sitios y regiones que constituyen el entorno y propiamente la totalidad del sistema. Apuntamos sobre los riesgos que implica para una economía la decisión de sustituir la producción de alimentos por la importación de los mismos. Analizamos algunas evidencias de un escaso desarrollo tecnológico en distintos sectores productivos incluyendo el transporte y hemos mencionado algunas de las contradicciones básicas del modo de producción que suponemos se dio en Teotihuacan, donde la clase dominada era propietaria objetiva de los medios e instrumentos de producción básicos, mientras que la clase dominante se mantenía como propietaria objetiva particular de la fuerza de trabajo.100 En este sentido debemos señalar que la hipótesis de la sociedad clasista inicial planteada por Bate101 y retomada por nosotros, brinda elementos que explican y permiten comprender mejor los mecanismos de interacción social sobre la base de las relaciones sociales establecidas en torno a los procesos de producción de las primeras sociedades clasistas. Diversos elementos presentados en este ensayo argumentan a favor de dicha hipótesis y dan cuenta de las condiciones necesarias para su reproducción, así como de sus contradicciones fundamentales.102

Hemos presentado elementos que caracterizan el modo de producción de la sociedad clasista inicial, en función del crecimiento demográfico y la expansión territorial. El grado de desarrollo técnico en distintos sectores productivos plantea la posibilidad de explicarlo en favor de la intensificación, disposición de uso, capacidad de organización y movilización de la fuerza de trabajo por parte de la clase dominante.

Una forma de inhibir el desarrollo técnico se encuentra en la canalización de la plusproducción enajenada a los productores directos que corresponden a la mayoría de la población, hacia sectores improductivos, en vez de aquellos que pudieran favorecer las condiciones para el desarrollo tecnológico. La energía (fuerza de trabajo) canalizada hacia la construcción de las grandes obras públicas como la Pirámide del Sol con un volumen aproximado de 1 000 000 m3, la Pirámide de La Luna con siete superposiciones; La Ciudadela que ocupa una superficie de 160 000 m2, los cientos de templos en toda la ciudad y aquellos que forman la calzada de Los Muertos a lo largo de 2 km; los espacios de la elite que fueron una y otra vez decorados con pinturas murales y la superposición de pisos y estructuras en casi todos los conjuntos habitacionales y residenciales, podría explicarse por el dominio y explotación que mantenía una clase sobre otra, además de la que se hacía de las comunidades que temporalmente habrían de tributar fuerza de trabajo. Se trata de una clase que es propietaria objetiva de la fuerza de trabajo (aclarando que no se trata de ninguna forma de esclavismo) y, que por lo tanto, puede “disponer” libremente de acuerdo con sus necesidades, exigencias o incluso caprichos, brindando a cambio, entre otras cosas, reconocimiento jurídico territorial de las comunidades y de la propiedad comunal, protección física e incluso divina.103

El “gasto” en los opulentos conjuntos arquitectónicos (residenciales y público-administrativos) ocupados por la elite dominante, manifiesta otra de las contradicciones del modo de producción, y es entendida en este estudio como una forma de mantener el distanciamiento social necesario para la reproducción y persistencia (regulación) del sistema. Nadie que conozca bien Teotihuacan, podrá argumentar en contra del papel del Estado en su capacidad de organización y movilización de la fuerza de trabajo. Quienes sostengan que la monumentalidad de la ciudad fue producto de la colaboración condescendiente y voluntaria, estarán en un grave error o quizás no se han percatado de la trascendencia del aparato ideológico, del papel de la religión, la complejidad del sistema y las características del sistema y modo de producción.

La persistencia de las comunidades agroartesanales es considerada aquí sobre la base de las relaciones de dependencia establecidas entre el sistema y su entorno. En tanto estas comunidades reproducen las relaciones de producción y mantienen la propiedad particular objetiva de los medios de producción, generan los medios para su subsistencia y el intercambio; generan también plusproducción que tributan en especie o en fuerza de trabajo dedicada a la construcción o al transporte de enormes volúmenes de alimentos y otros recursos requeridos en la ciudad. Es en esta relación dependiente de las comunidades agroartesanales que podría identificarse otra de las contradicciones fundamentales de la sociedad clasista inicial.

Desde la perspectiva que hemos tratado aquí este problema, ningún factor, por sí mismo, es suficiente para estructurar una explicación del fin de Teotihuacan; acaso la multiplicidad de factores y su grado de incidencia bajo condiciones particulares, es la mejor manera de entender o buscar los mecanismos que generaron el cambio. Hemos, sin embargo, dado mayor peso a las contradicciones del modo de producción, que por su particularidad, pudo, bajo condiciones críticas, haber conjugado varios de los aspectos aquí tratados para la desarticulación de un sistema complejo pero extremadamente sensible.

Durante las excavaciones realizadas recientemente en el barrio de La Ventilla se han recuperado datos que permiten vislumbrar algunas de las condiciones de vida en los últimos años antes de que la ciudad fuera abandonada definitivamente. Las diferencias entre las clases sociales pudieron haberse incrementado radicalmente y ante un vacío de poder, aunado a la falta de instituciones encargadas de brindar seguridad, la población de la urbe (principalmente la elite) tomó medidas para protegerse; el acceso a las calles fue restringido colocándose, por ejemplo, puntos de vigilancia en la intersección de las mismas.104