Muy a menudo los antropólogos definen las ofrendas y los sacrificios como dones realizados con el anhelo de recibir los favores de las deidades. Se supone que el actor ritual ofrece objetos y comida a las potencias sobrenaturales para conseguir la lluvia, un buen temporal, la salud y la fertilidad. Sin embargo, este enfoque deja de lado un aspecto fundamental de los ritos: la expulsión de los elementos negativos. El presente artículo argumenta que la finalidad del ritual no siempre es recibir, sino muy frecuentemente rechazar. A los actos ceremoniales realizados para eliminar un aspecto no deseable daremos el nombre de “ritos de expulsión”.

Esa demostración se hará con base en un trabajo de campo realizado entre los indígenas de habla tlapaneca (autonombrados mephaa) que ocupan la parte oriental del estado de Guerrero y cuentan cerca de 150 000 locutores,1 en su mayoría repartidos entre cinco municipios: Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Acatepec, Malinaltepec e Iliatenco. Los tlapanecos ocupan un lugar especial en la antropología mexicana desde que el geógrafo alemán Leonhard Schultze-Jena recorrió uno de sus municipios en los años treinta. En efecto, este investigador tuvo la oportunidad de observar algunos de sus rituales con “ofrendas contadas”, es decir, ofrendas de manojos y cadenas de hojas y flores en números contados destinados a sus dioses. Las descripciones que realizó2 adquirieron fama cuando un especialista de los códices, Karl Anton Nowotny,3 tuvo la idea de utilizarlas para descifrar unas imágenes de los códices Fejerváry-Mayer y Laud, pertenecientes al Grupo Borgia y realizados antes de la Conquista. Al comparar los dibujos realizados por Schultze Jena con las series numéricas presentadas por los códices, el etnohistoriador pudo demostrar que éstas representan “ofrendas contadas” destinadas a unas deidades prehispánicas.

Desde aquella fecha, pocos antropólogos han proseguido el estudio de las ofrendas en la sierra tlapaneca. En los años setenta, Marion Oettinger realizó una monografía de la cabecera municipal de Tlacoapa, y en los ochenta Peter Van der Loo siguió las huellas de Schultze-Jena en Malinaltepec.4 No existían estudios de los municipios más occidentales, Zapotitlán Tablas y Acatepec, hasta que me propuse reiniciar el estudio de las “ofrendas contadas” de manera sistemática y con un nuevo método.5 Con base en la filmación de más de 60 rituales observados en varios pueblos tlapanecos de los municipios de Acatepec, de Atlixtac y de Zapotitlán Tablas, y la trascripción y la traducción de los rezos que los acompañan, llegué a proponer un análisis general de las llamadas “ofrendas contadas” a las cuales propuse dar el nombre de “depósito ritual”. Mi método consiste en comparar las variantes estacionales y geográficas de los depósitos rituales y deducir su significado del análisis de las plegarias que los acompañan.

En Acatepec y Zapotitlán Tablas, la mayor parte de las ceremonias se encuentran bajo la responsabilidad de los representantes municipales (presidente municipal y ayuntamiento en las cabeceras municipales, comisario y sus ayudantes en las delegaciones municipales de menor rango). Ellos organizan los rituales bajo el mando de un especialista religioso llamado xiña (“abuelo”), con la ayuda de varios cargueros (los somayos) y algunos ancianos del pueblo. Afuera de las fiestas patronales de comunidad, las principales ceremonias se realizan en diciembre (petición del año nuevo), enero-febrero (instalación en el poder de las nuevas autoridades), abril (petición de lluvias), junio (repetición de ciertos ritos de poder y ritos de crecimiento del maíz) y octubre-noviembre (rituales a los difuntos). Cada una de esas ocasiones da paso a un conjunto de episodios y actos rituales entre los cuales predomina la confección de depósitos rituales hechos de objetos vegetales en números contados: estos objetos se enciman en varios niveles verticales y en el último se sacrifica un animal. Para el análisis del depósito ritual remito a mi libro;6 sin embargo, ahí dejé de lado varios aspectos de las ceremonias, en particular los ritos de expulsión que voy a describir a continuación.

Ritos de expulsión

Se reiteran los ritos de expulsión en diversas fechas del año. Varían sus propósitos, y sus formas abarcan desde ciertas clases de depósitos rituales hasta bailes comunales.

La limpia personal

En dos fechas anuales los rituales se realizan con la finalidad de ayudar a las autoridades municipales a cumplir con sus obligaciones. En enero, una semana se dedica a la entronización de los nuevos comisarios (o delegados municipales); en Pentecostés o día de Espíritu, una fiesta móvil que cae poco antes del solsticio de verano, se reiteran varios ritos de poder. Entre un conjunto de diversos ritos figura en posición dominante la “limpia” de los hombres que se preparan a cumplir su papel de responsable municipal.

a) La limpia por la bola de la lagartija. En la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, así como en los pueblos de la zona de Apetzuca (municipio de Acatepec), el medio privilegiado de la limpia de las autoridades políticas es la confección de un depósito ritual de un tipo especial; se destina a un ser maléfico llamado konikti, quien encarna los malos sentimientos y las relaciones sociales conflictivas que arriesgan comprometer el buen desarrollo de las actividades municipales. La ceremonia fue filmada en Apetzuca en 2002.7

El depósito se realizó en el umbral de la puerta de la comisaría. Mirando hacia afuera de la casa, el especialista religioso o xiña presentó los diferentes objetos vegetales y los colocó en niveles encimados. Sobre una base conformada por 16 hojas enteras de helecho, puso un muñeco de hojas representando el ser maléfico, delante del cual colocó 16 manojos de hojuelas de helecho, 16 mechas de hilo de algodón y 16 pedazos de cadena de hojas; encima, puso un collar de flores y cuatro velas y terminó sacrificando una lagartija. Durante todo este tiempo, el xiña no dejó de rezar.

Al terminar el sacrificio, el xiña amarró cuidadosamente el depósito con un mecate para conformar una bola. Todos los encargados municipales del pueblo —comisario, regidores, comandante, policías, principales y somayos— se arrodillaron en fila en el suelo y el xiña se paró detrás del primero de ellos, el comisario. Depositó la bola en su nuca, sopló y rezó una plegaria al ser maléfico. Hizo lo mismo con cada uno de los responsables municipales, hasta terminar de recorrer la fila, y repitió la misma operación tres veces más. Al finalizar la limpia, puso la bola en manos de uno de sus asistentes, pidiéndole que fuera a arrojarla en un lugar desértico en las afueras del pueblo.

Este depósito ritual no difiere en su forma de los demás depósitos realizados en este pueblo para presentar las solicitudes de los vecinos del pueblo —vida, salud y lluvia— a las potencias como el Sol, la Tierra, el Manantial o el Cerro.8 Como en las demás ocasiones, los objetos vegetales sirven para representar la invitación del ser potente —aquí el ser maléfico encarnado por el muñeco de hojas—; los manojos y las cadenas representan su asiento y el animal sacrificado, su comida. Sin embargo, este depósito presenta algunas características, todas relacionadas con el extremo cuidado tomado para no dejar en circulación algún fragmento que haya entrado en contacto con el ser maléfico: el cuchillo utilizado para matar la lagartija es de bambú y se encierra en la bola, la cual está anudada con precaución y tirada en las afueras del pueblo. La víctima sacrificada no es un pollo u otro animal consumido por el hombre, sino una lagartija que los vecinos no acostumbran comer. Se trata de marcar la separación entre el hombre y la potencia invocada.

Los rezos que acompañan el ritual permiten contestar varias interrogaciones.

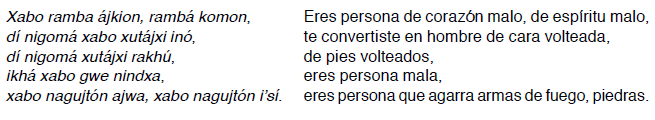

¿Qué es lo que se trata de expulsar? Al describir el ser maléfico, el xiña alude al carácter maléfico de su corazón y espíritu y los actos violentos que se desprenden de las malas relaciones sociales:

Este ser maléfico es agresivo y personifica los pleitos que pueden estallar entre los responsables municipales, principalmente en ocasión de sus borracheras, como lo precisa el xiña:

Dicho ser es ayudado por varios animales:

Los dos primeros animales son conocidos por dar mal agüero y anunciar la muerte, el pájaro carpintero al pegar el tronco de un árbol con su pico y el búho al gritar; por otra parte, son mortales las picaduras de la especie de araña aludida y del coralillo.

La violencia es un concepto abstracto; para actuar sobre ella, es preciso encarnarla en seres y objetos. Los seres en cuestión son el hombre que agarra armas y los animales asociados a la muerte. El depósito ritual y la bola se destinan a esos seres.

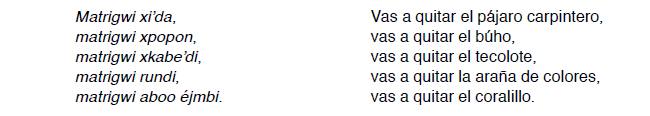

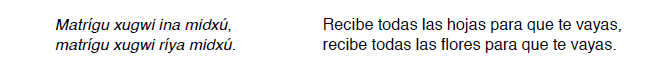

¿Cómo se captura la violencia? Se colige de los fragmentos de las plegarias que siguen que la violencia infundida por el ser maléfico se concentra en los huesos y las articulaciones de los hombres, donde la bola la recoge. Y en efecto, la bola se coloca en la nuca y las coyunturas, concebidas como puntos de salida del mal que se quiere expulsar. Es preciso añadir que el mismo término tlapaneco (nijtón) designa a la vez los tendones y las articulaciones del cuerpo.

¿Cuáles son los medios de la expulsión? Para eliminar el ser violento, el primer medio es el don. De manera general, todos los componentes del depósito ritual son dones; es el caso de las flores y hojas que conforman el asiento del ser invitado; al presentarlas el xiña reza que el contra-don esperado es la salida del ser.

El animal sacrificado, la lagartija, es ofrecido para lograr el mismo objetivo.

Otro medio de expulsión es la metáfora del arrojamiento. Ya vimos que el asistente del xiña se lleva la bola para tirarla en un lugar desértico. Antes de eso, el xiña ha limpiado la nuca de los responsables municipales de la presencia maléfica, aclarando:

Se supone que, mandado a otro lugar, el hombre violento va a ir a parar a un lugar de guerra perpetua. Se le pide que lleve sus animales:

Y en tres frases, el xiña describe de manera figurativa la huida acelerada del ser maléfico, quien se va volando, empujando las piedras y las hojas como torbellino.

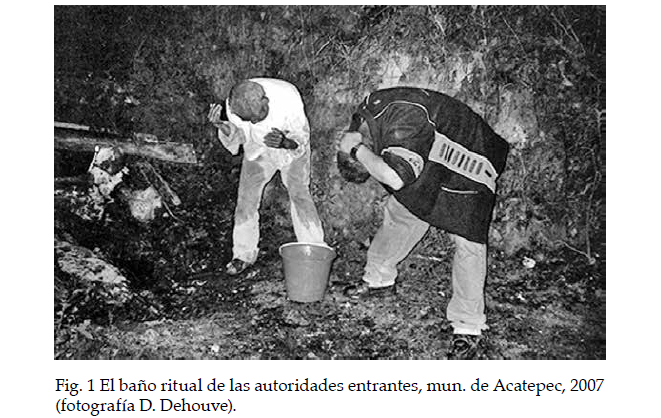

b) La limpia por el agua. Dos días más tarde, al finalizar la semana de entronización, los responsables municipales toman un baño ritual en el ojo de agua (figura 1). Pero primero tienden un depósito ritual en honor del manantial, para pedirle el permiso de usar su agua.

La limpia de los instrumentos de poder

Durante la semana de entronización de las autoridades, varios episodios rituales están dedicados a la limpia de los instrumentos del poder: bastones de mando y mesa de justicia.

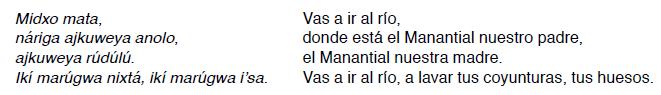

a) El bastón de mando. Los bastones de mando provienen de la costumbre colonial de la “vara de justicia”. Al tomar su cargo, cada responsable recibe su propio bastón adornado de listones. Al dejarlo, a principios de enero, remite su bastón a los especialistas religiosos quienes le dan una primera limpia con cadenas de flores.

En la comisaría, todos los bastones, con sus listones puestos, están colocados sobre la mesa de justicia. El xiña y su asistente han preparado una cadenita de flores de cempualxochitl para cada uno de los bastones. Tomando el primer bastón (el del comisario), lo hacen pasar de arriba por abajo por la cadena, repitiendo la operación cuatro veces con cada bastón. Después de esa limpia, los responsables salientes llevarán los bastones a la cabecera municipal, los entregarán al presidente municipal, y éste los depositará en manos del comisario entrante.

Al final de la semana de entronización, los bastones reciben una nueva limpia, esa vez con el agua del manantial: al mismo tiempo que los responsables entrantes se bañan en el manantial, el xiña lava los bastones y sus listones con agua y jabón y los seca con un pañuelo (figura 2). En la plegaria que acompañó un ritual dedicado a los bastones que tuvo lugar el mismo día, el xiña describió la limpia por venir en estos términos:

Así los bastones antropomorfos son vistos como hombres que tienen huesos y coyunturas: el hueso es el mismo bastón de madera y la coyuntura o tendón es su listón. Hemos dicho anteriormente que la violencia infundida por el ser maléfico se concentra en los huesos y las articulaciones de los hombres, de donde la extrae la limpia. De igual forma, el agua extrae las malas influencias dejadas por el comisario saliente de los huesos y coyunturas de los bastones.

b) La mesa de justicia. Poco antes de dar la lavada a los bastones, se limpia la mesa de justicia con el agua del manantial. El xiña recoge el agua sucia en una cubeta; más tarde, al ir al manantial para presenciar el baño de los responsables entrantes, arrojará el contenido de la cubeta a la corriente, diciendo: “Son las lágrimas de tus hijos”. Esas palabras se refieren directamente a la actividad de justicia del comisario y sus asistentes. Al encarcelar y multar a los vecinos del pueblo que han cometido infracciones, han despertado su enojo y hecho correr sus lágrimas. Estos sentimientos son fuentes de peligro para los responsables municipales: es necesario capturarlos en la mesa y arrojarlos en el agua. El xiña añade que esas lágrimas no fueron vertidas por culpa de los responsables municipales, sino del mismo hecho de los vecinos que se portaron mal. Éstos no deben tenerles rencor.

La despedida de los animales dañinos

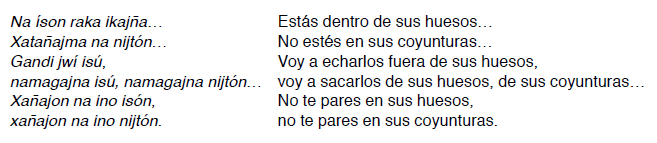

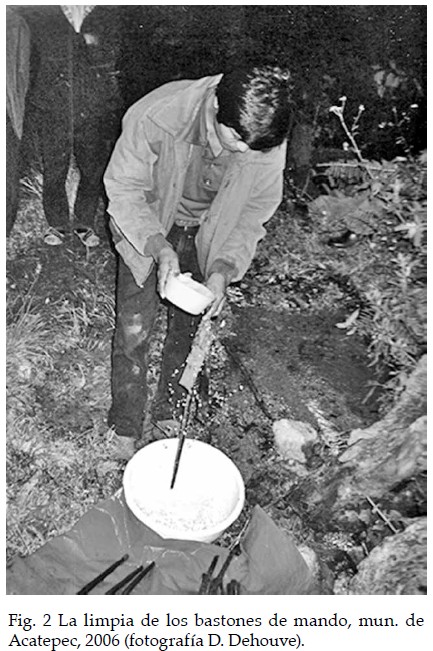

Los rituales de expulsión son de una gran variedad, como lo va a demostrar otro ejemplo. Pentecostés es una fiesta móvil cercana al solsticio de verano. Por una parte, se celebran ritos de expulsión de los riesgos asociados con el poder y se reitera la limpia de los responsables municipales, de sus bastones y de su mesa; y, por otra parte, la fiesta tiene una dimensión agrícola; el maíz ha sido sembrado o está por sembrar y las ceremonias buscan asegurar su buen crecimiento. Para el efecto, los hombres tienden varios depósitos rituales en honor a los cerros y al manantial y preparan un ritual de expulsión de los animales dañinos, a fin de evitar que éstos se coman las semillas. Esta ceremonia, llamada “baile del ratón”, es conocida en el municipio de Zapotitlán Tablas y la parte septentrional del municipio de Acatepec.

Para eliminar estos animales, los cargueros agarran unos de ellos —ratones, pájaros, ardillas o tejones—. En la actualidad se ha vuelto más fácil coger ratones, pero cualquier animal del campo puede servir. Junto con los ancianos del pueblo, el xiña da la bienvenida a los animales: les adornan el cuello con un collar de flores y los presentan ante el comisario en la mesa de justicia; el orquesta comunal empieza a tocar y los ancianos emborrachan los animales, haciéndoles tragar aguardiente; ellos mismos, adornados también con collares, toman y bailan con los animales, dándoles patadas. Al mismo tiempo cantan alguna canción a los animales, demostrándoles lo que quieren, como ésta: “¡Conejito bonito, conejito borracho, vete a comer elote a otro lado!” (figura 3).

Aunque aparentemente muy distinto de los ritos de expulsión referidos arriba, el baile del ratón utiliza medios semejantes. Por una parte, el roedor, como el hombre violento de la bola, es tratado como el invitado de honor de los hombres y recibe flores y bebidas. Por la otra, es arrojado fuera del pueblo, en este caso por medio de la muerte que lo lleva a otro mundo y lo hace desaparecer de la comunidad.

La despedida del hambre

En el mes de septiembre, dos fiestas celebran la maduración de los primeros “jilotes” de maíz: Xilo Cruz y san Miguel. En cada una de ellas, el campesino realiza la ceremonia de acogida ritual a los jilotes, destinada a permitir que de ahí en adelante tenga derecho de consumir los frutos de su milpa.

Ciertos pueblos de la montaña de Tlapa tienen por patrón a san Miguel: San Miguel Chiepetepec, San Miguel Cuixapa (náhuatl), San Miguel Tototepec (mixteco), por ejemplo. Anteriormente todos realizaban dos rituales el 29 de septiembre, uno positivo —la acogida del nuevo maíz—, y el otro negativo —el despedimiento del hambre, llamado en náhuatl quitotoca mayantli —. Así, al mismo tiempo se abría la posibilidad de comer la nueva cosecha y se expulsaba la hambruna.

En la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas (tlapaneca), un principal nos ha descrito la fiesta celebrada en el pueblo vecino de San Miguel Cuixapa (náhuatl) de la manera siguiente: en la víspera de san Mateo las autoridades del pueblo confeccionan un muñeco que representa el hambre, con harapos, hojas secas de totomoxtli y plumas de gallina, pues esas partes de la planta y del ave no son comestibles y aluden al hambre. Le dan el nombre de xolopihtli (que se entiende en este contexto como “diablo”, en náhuatl, porque representa al diablo matado por san Miguel) y kwé’i, en tlapaneco: la misma palabra — gwí o gwe — en la variante dialectal de Acatepec alude al hombre agresivo y a la enfermedad; aquí designa el hambre. El muñeco permanece nueve días en la cárcel hasta el 29 de septiembre. En la madrugada una anciana carga el kwé’i, y lo hace bailar delante de la música de viento. Dos encargados llamados kuxídí siguen con una vara y van pegando la señora y el muñeco. Atraviesan el pueblo hasta llegar al río, donde bailan y fingen que emborrachan el kwé’i con aguardiente. Entonces, después de darle de comer, lo arrojan al agua que se lo lleva. La anciana tira su propio vestido al río y viste un vestido nuevo comprado por el comisario.

Los vecinos de los pueblos que reconocen por patrón a san Miguel dicen que el diablo matado por el arcángel representa el hambre. Tal sería la razón de esa representación teatralizada de la despedida del hambre. El hecho es que el ritual utiliza los mismos medios que las demás ceremonias de expulsión: la invitación del ser que se quiere rechazar (aquí el muñeco llevado en procesión solemne con la música por el pueblo) por una parte, y por la otra su arrojamiento al agua.

Las piedras ídolos

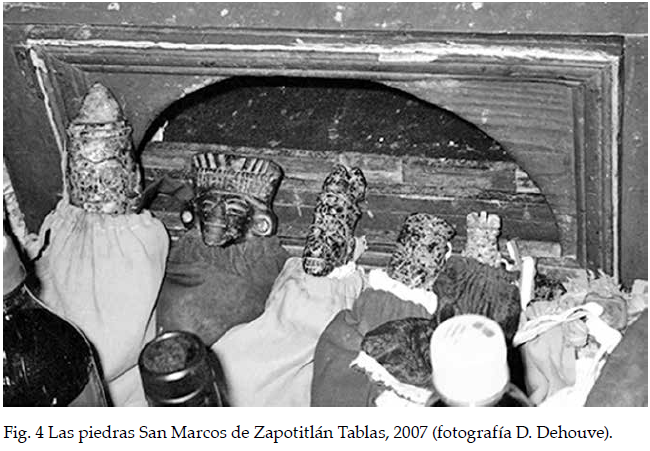

Las cabeceras municipales de Zapotitlán Tablas y Acatepec conservan cuidadosamente unas piedras de origen prehispánico llamadas “piedras san Marcos” del nombre del santo festejado el 25 de abril que la tradición ha confundido con el dios antiguo de los Cerros y de la Lluvia, el cual, en el mundo mexica, era llamado Tlaloc y responde en tlapaneco al nombre de ajku. Esas piedras representan, pues, al dios responsable de la temporada de lluvias.

En Zapotitlán Tablas las piedras conservadas en un baúl forman parte de los tesoros del ayuntamiento (figura 4). Como tales, el presidente municipal nombra a un xiña encargado de llevarlas a su casa y rendirles un culto diario, presentándoles comida y rezando plegarias. Cuando se acerca la fiesta de san Marcos el xiña traslada las piedras a la casa del mayordomo de la fiesta.

No queremos hablar de las ceremonias realizadas para pedir el agua, sino de la limpia realizada por medio de las piedras. Antes que inicien las ceremonias, mujeres cargando niños se acercan a la casa del mayordomo y al xiña pidiéndole que les “limpie” el cuerpo para quitarles las enfermedades. El xiña, con todo cuidado, soba la nuca y las coyunturas de los pacientes con esas piedras. De este modo, los ídolos se cargan de los elementos negativos a rechazar.

Pero, ¿cómo se deshacen las piedras del mal que han absorbido? Se lavan con agua y jabón, exactamente como los bastones antropomorfos son lavados para que la violencia salga de sus huesos y coyunturas. En este caso, las piedras han capturado el mal como esponjas, y deben, a su vez, recibir una limpia. El agua es el agente limpiador de última instancia.

Los medios de expulsión

De los casos de expulsión arriba mencionados se desprenden unas líneas generales de análisis. En primer lugar llama la atención la variedad de los elementos rechazados. Éstos se refieren por una parte a la vida interna del grupo social: son los pleitos que arriesgan estallar entre los responsables municipales y las lágrimas de los vecinos encarcelados y multados; del cuerpo de los individuos también es preciso extraer los dolores y las enfermedades. Por la otra, la vida material encierra muchas dificultades que eliminar: así los animales que se comen las semillas, y el hambre —una fatalidad estacional que pega entre dos cosechas.

Los medios metafóricos de la expulsión

El ritual es la escenificación de una operación de expulsión expresada mediante un lenguaje metafórico.

a) El espacio protegido. Antes de representar la expulsión es necesario dibujar los límites del espacio que hay que proteger.

En la limpia personal, el espacio corporal se traza al sobar los huesos y coyunturas con el elemento limpiador; así el mismo movimiento por el cual se extrae el mal de las articulaciones es a la vez una operación de delimitación del cuerpo: por detrás y por delante se soban la nuca y el pecho, por los dos lados se soban los miembros de arriba hasta abajo, es decir de los hombros hasta los tobillos. El cuadrado así dibujado —detrás, delante, a la izquierda y a la derecha— es el espacio que queda limpio.

En la limpia de unos edificios, por ejemplo la casa de comunidad o comisaría, el xiña, del mismo modo, soba los bancos y las paredes y da la vuelta al espacio que proteger.

En otros casos el espacio delimitado es el pueblo encerrado entre las cruces que lo rodean por todos lados. Durante la fiesta de san Miguel, para expulsar el muñeco que representa el hambre, la procesión lo lleva al río que pasa en las afueras del pueblo; de este modo realiza la ceremonia inversa a la acogida ceremonial de algún representante político o de algún santo venido con su mayordomía de un pueblo vecino un día de fiesta: en tal caso, en efecto, las autoridades del pueblo acompañadas por la música dan la bienvenida a los invitados en la entrada del pueblo; para despedir el hambre, acompañan afuera a la anciana.

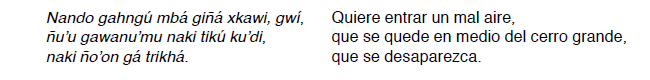

En otros términos la expulsión equivale a echar el mal afuera del cuadrado de protección. Como lo reza el xiña:

El mal aire (giñá xkawi, giñá gwí),9 término utilizado para referirse tanto a una persona mala (agresiva o ladrona) como a una enfermedad, por esas palabras se halla impedido de entrar o penetrar adentro del cuadrado de protección.

b) La concretización del mal. Ya que esté concretizado el espacio que limpiar, el ritual concretiza los elementos que eliminar. Si bien los roedores son animales verdaderos y se pueden agarrar y eliminar, en cambio los malos sentimientos, la enfermedad y el hambre son conceptos abstractos; para expulsarlos, es preciso representarlos en un soporte material concreto. Varias sustancias, animales y personas humanas son capaces de representar los elementos malos.

Es el caso de las flores u hojas atadas en collares utilizados durante la primera limpia de los bastones de mando, como se dijo arriba. Hay que añadir que existen en la zona tlapaneca otros casos de limpia individual; al pedido de una persona, un xiña confecciona un collar de siete flores para una mujer y ocho para un hombre; soba la nuca y las coyunturas de la persona con este collar, el cual se supone captura el mal, antes de echarlo al fuego para que se consuma.

El agua es otro elemento capaz de concentrar los elementos rechazados, como se vio en el caso de la lavada de los bastones y de la mesa de justicia, y del baño de los responsables comunales.

Animales y personas humanas también ofrecen un buen soporte; por metonimia, un solo ratón representa todos los animales dañinos de cualquier especie que sean; el muñeco y la anciana de la fiesta de san Miguel representan el hambre. Y, por fin, las entidades antropomorfas pueden llegar a concentrar el mal, como en el caso de las piedras ídolos de San Marcos, las cuales sobadas sobre el cuerpo humano se cargan de las enfermedades.

c) El desplazamiento. Una vez concretizados los elementos malos, es preciso mimar su expulsión. El medio metafórico principal de la eliminación es el desplazamiento: se manda a otro lado el carácter negativo.

Como lo reza el xiña al proteger el pueblo de los ladrones, designados por la metáfora “gente parada”:

Como lo vimos, el xiña que confecciona la bola de la lagartija manda al “hombre malo” al lugar donde “hay guerra todos los días”, o a “la doceava mar”.

Deshacerse del mal propio en tierras ajenas puede causar algún malestar entre los especialistas religiosos. Hace algunos años, en el pueblo de Teocuitlapa (municipio de Atlixtac), ellos escucharon hablar del tsunami que había matado a muchos hombres en el otro extremo del mundo. Entonces, pidieron que los padres misioneros rezaran una misa para pedir perdón por el mal que podían haber hecho durante sus rituales de expulsión (comunicación personal del padre Rubén Torres). Suponían que las impurezas del pueblo enviadas a otro lado habían desencadenado el furor de la ola gigantesca.

Los rituales de expulsión usan medios metafóricos para escenificar el desplazamiento. Por eso es que interviene el soplo del xiña; al tiempo de sobar a una persona con la bola o los collares de flores, el especialista emite un soplo profundo. Este tipo de soplo es distinto del llamado xe’ (“aliento”, “fuerza”) por el cual los hombres tratan de adquirir la fuerza de las potencias.10 Durante las limpias, el soplo del xiña intenta reproducir el viento que desplaza las cosas a otro lado; ajku notó, gandi jwí isú: “cuatro veces te voy a soplar, a echar para afuera de sus huesos”, asegura el especialista religioso.

Arrojar es otra metáfora de la expulsión. Por esa razón, los asistentes del xiña se deshacen de la bola de la lagartija en algún lugar desértico de las afueras del pueblo.

El fuego convierte en humo las cosas que quema; por lo tanto, durante las limpias personales e individuales, los collares de flores que representan los elementos que expulsar se tiran al fuego que los hace desaparecer. Sin embargo, al terminar de consumarse, el fuego deja cenizas; cargadas de restos negativos, esas cenizas no pueden ser dejadas en circulación y acaban tiradas en el agua del manantial o del río.

En efecto, el ojo de agua representa la potencia natural más adecuada para limpiar todo, a fin de cuentas; acumula la fuerza purificadora del agua, capaz de capturar la suciedad, y el movimiento de la corriente que nunca deja de llevarse a lo lejos todo lo que acarrea. El manantial es la más perfecta metáfora del desplazamiento y, por lo tanto, de la expulsión. Si volvemos a la descripción de la lavada de la mesa de justicia, veremos que el agua que sirve para lavarla se recoge cuidadosamente en una cubeta, pues si se cae en el suelo deja atrapados ahí todos los “llantos” y el rencor de los vecinos; esa agua cargada de impurezas termina arrojada en el manantial. Del mismo modo, las piedras ídolos de san Marcos, después de recoger en su seno las enfermedades de las personas, son en su turno lavadas con agua y jabón, y el agua recogida en una cubeta se arroja a alguna corriente de agua.

c) La muerte-desplazamiento. El sacrificio por degollación representa un caso especial de desplazamiento metafórico. Los actores rituales tlapanecos explican que colocan un polvo metálico en la llaga de la garganta de los pollos sacrificados, a fin que éstos “se lo lleven al otro lado” para pagar el tributo de los hombres a las potencias naturales —tierra y agua— que ayudan en la agricultura (dicho polvo de color gris se compra en los mercados y figura ritualmente monedas de plata o dinero). Del mismo modo, poner un elemento negativo en la llaga del sacrificado equivale a mandarlo al otro mundo y, por consiguiente, deshacerse de él. Además de la metáfora de la muerte como viaje al más allá, cuya vigencia es general desde la época prehispánica, este acto se basa en la propiedad de la sangre, la cual, como líquido que corre, se derrama en la tierra y en el agua y se lleva todo lo que está en contacto con ella.

En esa perspectiva, la muerte ritual de un animal siempre conlleva (entre otros sentidos) el desplazamiento al más allá. Por eso es que la muerte de los roedores durante el “baile del ratón” tlapaneco representa el instrumento ritual de su expulsión.

Se puede concluir que los medios metafóricos de la expulsión reúnen un acto (expresado por el verbo “arrojar”) y un objeto (que representa el elemento rechazado como, por ejemplo, una cadena de flores): son los componentes del “lenguaje ritual”, como lo he demostrado en otro lado.11 Además cabe señalar que esas metáforas no pertenecen al campo de la pura retórica, sino que son medios “performativos” eficaces, que funcionan mediante la “magia analógica”: en el pensamiento de los actores rituales, basta con representar los hechos deseados para se realicen.

Los medios sociales de la expulsión: el don separativo

Esos medios metafóricos pueden ir asociados con una clase especial de don a la potencia rechazada. Como en cualquier ritual tlapaneco, el don es regalo de flores, hojas y comida bajo la forma del animal sacrificado, sin embargo es ofrecido a cambio de un contra-don de una naturaleza particular. En efecto, se pide que el destinatario de la invitación acepte alejarse del mundo de los hombres, es decir, rompa las relaciones con ellos.

En el caso de la bola de la lagartija, el depósito ritual se parece exactamente a los demás depósitos destinados al Fuego, al Cerro y al Manantial, excepto que, a cambio del regalo, se pide al “hombre malo” que “se vaya volando a otro lado”. Los roedores son acogidos con flores, música y aguardiente, pero la finalidad es que “vayan a comer a otro lado”. La anciana que representa el hambre es llevada por el pueblo con toda solemnidad, pero a fin de dejar los símbolos de la hambruna en la corriente de río. ¿Qué tipo de don es éste?

Hasta la fecha los trabajos de Marcel Mauss siguen haciendo autoridad sobre el don.12 El interés fundamental del trabajo del antropólogo es que logró demostrar la complejidad de la operación del don, deduciendo del caso del potlatch que puede existir un don agonístico o don de rivalidad, al lado del don de obtención. Siguiendo esas vías abiertas, uno de sus comentaristas13 ha señalado que pueden ser objetos de don tanto favores como perjuicios, tanto bienes deseables como insultos, heridas, muerte, embrujamientos o venganzas, tanto amor y amistad como odio y rencor. Sin embargo, el especialista no ha considerado el tipo particular de don que aparece en los rituales tlapanecos, y consiste en regalar un bien deseable para obtener la eliminación del destinatario. A este don específico propongo dar el nombre de “don separativo”.

Los rituales complejos

A partir de los ejemplos arriba desarrollados he procurado precisar algunas nociones analíticas para el estudio de los ritos. Pero en los hechos las ceremonias acostumbran mezclar de modo complejo

el don de alianza y el don separativo, el depósito ritual cuyo contra-don consiste en bienes codiciados y el que intenta rechazar elementos negativos. Lo voy a mostrar con el ejemplo de un ritual tlapaneco al Sol.

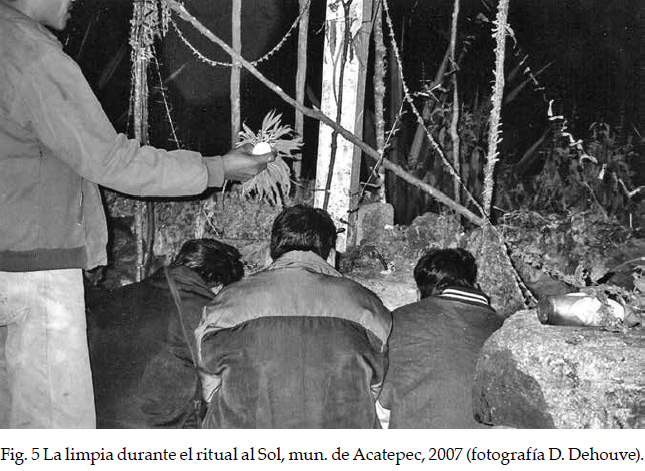

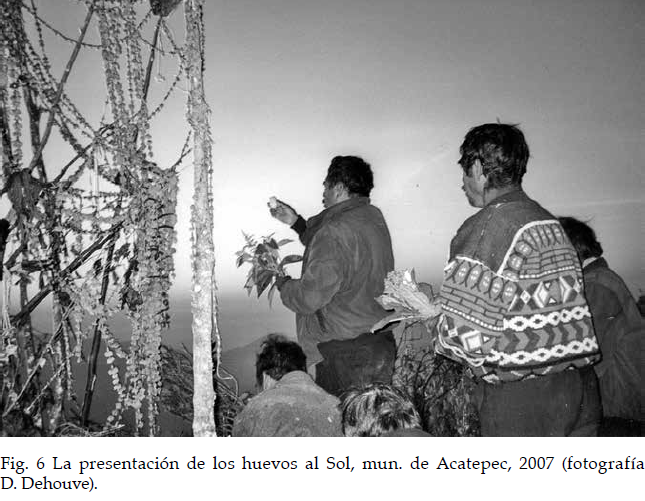

a) El ritual al Sol. Una vez al año, en el momento del solsticio de invierno, los tlapanecos de Acatepec suben a los cerros más altos de su territorio. Antes del amanecer, tienden un depósito ritual al Sol y al Cerro, pidiéndoles “el año”, es decir la salud y la riqueza para el año entrante. En el transcurso de esa ceremonia, insertan un ritual de expulsión que consiste en el arrojamiento de huevos a las cuatro direcciones; asistimos al ritual en varias ocasiones: al subir al cerro con las autoridades del pueblo de El Tejocote, vimos que sus especialistas religiosos realizaban el ritual de expulsión al terminar el depósito ritual; el xiña de Barranca Pobre, al revés, lo hizo antes de confeccionar el depósito ritual (figura 5).

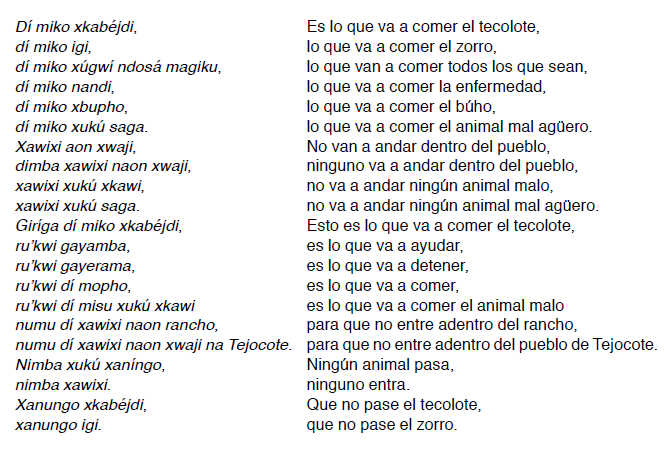

Nuestro análisis del sentido del ritual se basará en las nociones puestas a luz arriba y en la plegaria rezada por los ancianos al arrojar los huevos:

En primer lugar se observa que el arrojamiento de los huevos en el aire dibuja un cuadrado en el espacio: se trata del “espacio de protección” del cual hablé arriba. A nivel metafórico todo espacio protegido puede representarse por un cuadrado, ya que el hombre tiene cuatro miembros y el pueblo está encerrado entre cuatro direcciones. Aquí, como lo aclara la plegaria, el cuadrado es “el rancho”, “el pueblo de El Tejocote”.

El tecolote, el búho y el zorro son considerados como animales de mal agüero que anuncian la muerte y el xiña los menciona junto con la enfermedad que provoca la muerte. El don de los huevos está destinado a mantener los animales afuera del cuadrado de protección del pueblo: “es lo que les va a detener”, porque “es lo que van a comer”. En otras palabras, el regalo de huevo es un don separativo que responde a la definición que he dado arriba.

No es por demás que los ancianos arrojan los huevos. Además de dibujar un cuadrado de protección en el aire, el arrojamiento es un recurso metafórico para expresar la expulsión. Aquí se refuerza este significado mediante la “muerte-desplazamiento” del huevo; en efecto, el huevo es considerado como un pollito (dí adiú ada bíphí kajso, dí adiú ada bíphí kurigo: “este niño mariposa sagrada, este niño mariposa santa”). Al caer, el huevo se quiebra, es decir, se muere el pollito, pasa al más allá y desaparece de este mundo.

En este marco general, el ritual puede expresar matices. En la variante realizada en presencia de las autoridades de Barranca Pobre, el xiña realizó este ritual antes de la confección del depósito ritual y le dio el significado único de “limpia” y expulsión: sobó con los huevos la nuca de los responsables comunales y los arrojó para los animales de mal agüero, según el modelo evocado arriba de la concretización del mal en un animal vivo, luego sacrificado.

En cambio, los especialistas del pueblo de El Tejocote no “limpiaron” los responsables comunales; ellos soplaron su aliento (xé) sobre los huevos como se acostumbra sobre cualquier comida regalada a una entidad potente; además, al mismo tiempo que a los animales malos, los huevos fueron destinados al Sol, a la Luna y las estrellas, es decir, las potencias cósmicas que otorgan el año, la vida y la salud a los vecinos (figura 6). Por eso es que los ancianos las llamaron y les ofrecieron los huevos:

En otras palabras, los vecinos de El Tejocote dirigieron el mismo don al mismo tiempo a dos tipos de entidades distintas, con dos objetivos opuestos. Al Sol, la Luna y las estrellas, los huevos pidieron la vida: fue un don de obtención. A los animales de mal agüero, pidieron que se vayan: fue un don separativo. Por cierto la polisemia del ritual y la ambivalencia de este don son difíciles de entender para nosotros, pero es una regla.

b) La polisemia de los actos y de las potencias. El sacrificio animal es capaz de responder a objetivos diversos.14 Entre los tlapanecos, se supone que el pollo sacrificado cuya llaga ensangrentada del cuello es salpicada de polvo metálico se lleva al más allá el tributo de oro pagado por el pueblo, como ya se dijo. El mismo pollo (o huevo) puede, en el caso de un don separativo, llevarse al otro lado los elementos negativos rechazados por el grupo social. Lo que precisa el sentido otorgado por los actores rituales a este acto es el tipo de ritual que lo encierra y las palabras rezadas por los especialistas religiosos.

Además, las mismas potencias naturales pueden ser invocadas con finalidades opuestas. Solicitado por su capacidad a otorgar a los hombres la fuerza de su calor, el fuego es capaz, al mismo tiempo, de hacer desaparecer los vegetales mancillados provenientes de la “limpia”. El manantial proporciona el agua necesaria para hacer crecer las plantas cultivadas, pero simultáneamente tiene el poder de expulsar el mal mediante el significado metafórico de su corriente. En otras palabras, algunas potencias tienen la facultad conjunta de otorgar favores y expulsar lo malo.

Por lo tanto, no es tan fácil analizar un ritual y decidir si los actores rituales enfatizan la obtención o la expulsión, pues recurren a los mismos gestos y, a veces, se dirigen a las mismas entidades. Es la razón por la cual insisto que, en todo caso, sólo las plegarias rezadas por los especialistas religiosos proporcionan la llave de una ceremonia.

Casos mesoamericanos de expulsión

Al describir algunos rituales tlapanecos, he querido llamar la atención de los antropólogos sobre la categoría analítica de expulsión. ¿Será posible encontrar casos de expulsión ritual en otras partes de Mesoamérica?

Unos casos modernos

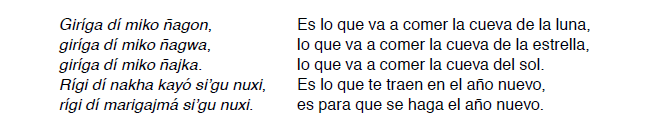

En el México rural es muy frecuente la “limpia” personal. Se reconoce a la captura del mal en la nuca y las articulaciones del individuo, el uso del soplo sencillo o del soplo con aguardiente (figura 7) y la expulsión por quema en el fuego. El animal que ha recogido el mal se sacrifica o se deja abandonado en el campo.

Para tomar un ejemplo ya no relacionado con la persona humana sino con la agricultura, cabe señalar que una gran parte de los rituales realizados por los graniceros, especialistas meteorológicos del Centro de México, pertenecen a la categoría de la expulsión. En la zona lacustre del Valle de Toluca, los pueblos “espantan” con cohetes la nube de granizo, la cual “viene correteada por otros pueblos”. Así “la nube de granizo lanzada por los pueblos de la región va pasando de unos pueblos a otros. El repique de campanas acompaña el paso de la nube”.15 Ahí también el desplazamiento es el medio privilegiado para mandar a otro lado el elemento no deseado. Estos rituales contemporáneos son semejantes a los prehispánicos. Según Sahagún, “para que no viniese el dicho daño en los maizales […] andaban unos hechiceros […] para quitar los granizos […] y para enviarlos a las partes desiertas y no sembradas ni cultivadas, o a los lugares donde no hay sementeras ningunas”. El nombre de estos especialistas era teciuhtlazqui, “el que arroja el granizo”.16 Según De la Serna, uno de los medios utilizados por ellos eran “soplos a unas partes y a otras”.17 Mandar a otro lado, soplar y arrojar son los medios de expulsión que hemos señalado arriba.

Unos casos prehispánicos

Estas líneas permiten buscar la mención de ritos de expulsión en los escritos de Sahagún. Vamos a tomar unos ejemplos de ellos.

Hacía una superstición para remediar los niños enfermizos, que los ataban al cuello unas cuerdas de algodón flojo, y colgábanle una pellita de copal en la cuerda que tenía al cuello. También les ponían unas cuerdas de lo mismo atadas a las muñecas y otras a las gargantas de los pies; atábaselas algún astrólogo, en signo particular, y traíanlas el número de los días que le mandaba el astrólogo, y después el mismo astrólogo se las quitaba y las quemaba en el calpulco. Esto hacían cuatro veces por la salud de los niños.18

Se reconoce la expulsión a la captura de la enfermedad en la nuca y las coyunturas de los niños y en la quema de sus receptáculos en el fuego.

Otro ejemplo: “Las que eran malas mujeres y adulteras, cuando querian apartarse del pecado iban de noche solas y desnudas en velo a las encrucijadas de los caminos a donde decian que andaban aquestas brujas y alli se sacrificaban de las lenguas y dando sus nauas y ropas que llevaban, dejabanlas alli y esto era señal que dejaban el pecado”.19

El elemento a rechazar, aquí el adulterio, representado por la ropa de la mujer culpable, se dejaba a las deidades femeninas y nocturnas que bajaban en las encrucijadas del camino.20

El inicio de la fiesta mexica de Etzacualiztli reunía a los sacerdotes en torno a un curioso ritual en el cual reconocemos una expulsión.21 En el calmecac, los sacerdotes hacían ofrendas, depositando bolas de masa de maíz sobre unas esteras: “y si se rodaba alguna de aquellas bolas los otros acusábanle de aquella culpa, porque había de ser castigado por ella […] Miraban también mucho a los que ofrecían, si traían alguna cosa de suciedad en sus mantas, como algún hilo o paja, o cabello o pluma, o pelos, y al tal luego le acusaban y había de ser castigado por ello; mirábase también mucho si alguno tropezaba o caía […]”. Más tarde “[…] los que llevaban los culpados arrojábanlos en el agua”.22

Estos actos enigmáticos pueden analizarse como unos medios de representar de manera visible los errores rituales de los sacerdotes —errores en el depósito de las ofrendas expresados por la metáfora de hacer rodar la bola, errores en la purificación encarnada en los fragmentos de suciedad que manchan la ropa o en el hecho de tropezar—. Dichos errores eran sin duda cometidos por los especialistas religiosos en algún momento de su sacerdocio: “fijados” sobre unos de ellos, eran expulsados mediante el castigo del “ahogamiento” violento del supuesto culpable en la laguna, el cual asociaba dos medios metafóricos de desplazamiento: la corriente del agua y el simulacro de muerte o sea del viaje al más allá.

La categoría de expulsión en la antropología

Propongo incluir la categoría de “expulsión ritual” en el conjunto de las herramientas analíticas de la antropología, con la definición siguiente: acto ritual cuya finalidad es la eliminación de un elemento juzgado como negativo por el grupo social, con la ayuda potencial de dos medios: las metáforas de la magia analógica y el don separativo.

Esa categoría define la estructura de un acto ritual y, como tal, no depende del tipo de elemento negativo que eliminar, el cual puede abarcar desde las malas relaciones sociales, las enfermedades hasta los fenómenos naturales; es un simple acto de eliminación y, para reconocerlo, no es necesario que intervengan las concepciones emic de “vida”, “limpieza”, “culpa”, u otras.

Cabe preguntarse si la noción de expulsión ha sido objeto de discusiones en la teoría antropológica. Veremos que, bajo otros términos, ha dado lugar a varios debates.

El sacrificio de desacralización o expiación según Mauss

A finales del siglo XIX Hubert y Mauss23 distinguieron dos tipos de sacrificios: de sacralización y de expiación o desacralización. Partiendo de la definición del sacrificio como un acto religioso basado en la consagración de una víctima ofrecida por el sacrificante, los dos franceses buscaron cómo varía el esquema según la finalidad del ritual. En el marco de la primera categoría, la función del sacrificio es “aumentar la religiosidad del sacrificante”,24 para lo cual es necesario que éste se asocie a la víctima consagrada lo más estrechamente posible, lo que implica a menudo la comunión alimenticia, medio excelente de conseguir “la identificación entre el sacrificante, la víctima y el dios”.25 De esta manera, el carácter deseado “fluye de la víctima hacia el sacrificante”. La segunda categoría, al revés, tiene como propósito liberar el sacrificante de una mancilla adquirida al no respetar las prohibiciones religiosas o al tener contacto con las impurezas. En todo caso, para Hubert y Mauss esta mancilla conlleva la muerte, y es necesario expulsarla. Como la mancilla tiene un carácter sagrado, se puede decir que la propiedad transmitida por el sacrificio fluye, “no de la víctima hacia el sacrificante, sino del sacrificante hacia la víctima”.26 Lo cual se logra, como en el ritual del chivo expiatorio del Levítico, cargando el chivo de los pecados del pueblo y expulsándolo al desierto.

Hubert y Mauss decidieron fijar su atención en el acto sacrificial; al preguntar en qué sentido fluye el carácter sagrado —de la víctima al sacrificante, o viceversa—, asumieron que la naturaleza del carácter adquirido o rechazado importa menos que la finalidad misma de obtención o eliminación. Tal es también la posición que asumo aquí. Me distingo de ellos en el hecho que analizo el ritual en general y no la operación sacrificial, lo que me lleva a reconocer un acto de expulsión en rituales desprovistos de sacrificios, como el “arrojamiento del granizo”.

El sistema clasificatorio de Luc de Heusch

A partir de mediados del siglo XX la escuela encabezada por Claude Lévi-Strauss inició una crítica vigorosa de la antropología religiosa de Mauss y, en particular, de sus textos relacionados al sacrificio y a la magia. Los trabajos del africanista belga Luc de Heusch presentan aquí un interés especial para mostrar cómo los presupuestos del “estructuralismo” llevaron al africanista a descartar la noción de sacrificio de desacralización o expiación, y hasta la noción misma de expulsión ritual.27

Como discípulo de Lévi-Strauss, Luc de Heusch quiso ver la totalidad de la vida social como un sistema clasificatorio de relaciones simbólicas. Según él, las clasificaciones separan las categorías —como el mundo sobrenatural y el mundo humano, el cielo y la tierra, ciertas categorías de parientes marcados por el tabú del incesto— y prohíben su contacto; al producirse el contacto prohibido se vuelve necesario realizar un sacrificio para restablecer la distancia entre dichas categorías. En su pensamiento, la base de la vida social se encuentra en el sistema clasificatorio; “la intervención de lo religioso viene después; es una sanción que paga el que traspasó la regla […]”.28

Entonces Heusch propone una nueva lectura del libro clásico de Evans-Pritchard,29 en el cual el gran antropólogo inglés aplicó la noción maussiana de “sacrificio de desacralización” a muchos de los ritos que observó entre los Nuer de África. Evans-Pritchard se basó en el idioma nuer para ver en algunos ritos la eliminación de un carácter peligroso: el verbo woc significa “deshacer de algo” (getting rid of something) o “mandar algo afuera” (to move, put away, take away of anything). Heusch, negándose a considerar el significado del verbo, argumenta que Evans-Pritchard, influenciado por la religión católica, pensó que el carácter que eliminar era una mancilla: en realidad, asume, la trasgresión resulta de la conjunción abusiva entre el hombre y el mundo espiritual; el sacrificio paga la deuda del trasgresor y restablece la necesaria distancia.

Veamos cómo Heusch analiza un ritual observado por Evans- Pritchard con el fin de librar un niño del riesgo de disentería (thiang). Cerca de un termitero, este niño es colocado sobre el lomo de un perro al cual se corta una oreja; el animal huye, llevando consigo el thiang. Se sacrifica un chivo y se le corta una oreja; ambas orejas se amarran al cuello del niño. Al final cada una de las ancianas del pueblo toma un niño y lo deposita en el termitero, asumiendo que, de esta manera, el thiang penetra en el montículo. Para referirse al ritual, los Nuer utilizan el verbo woc (“deshacerse de algo”). Es legítimo preguntarse ¿cómo hace el antropólogo belga para rechazar la noción de expulsión ritual, que aparece de manera tan evidente en los actos y la lengua? Es que, de nuevo, se niega a hablar del acto y enfoca hacia el carácter expulsado: se trata, dice, de una anomalía nacida de la conjunción entre elementos simbólicos que deberían de quedar separados. La función del ritual es restablecer la buena distancia entre ellos.

Por mi parte, asumo que la naturaleza del carácter que expulsar no tiene nada que ver con el acto mismo de la expulsión. El gran avance del texto de Mauss reside precisamente en el hecho de proponer una categoría de análisis que se refiere a un medio de acción ritual. En el caso considerado, los Nuer mismos son los que manejan la noción de eliminación (woc). El deseo de Heusch de ver la vida social como el resultado de un sistema clasificatorio lo lleva a rechazar la idea que los ritos nacen del afán humano de actuar sobre sus condiciones de vida, de conseguir la vida y la salud y eliminar la enfermedad y la muerte. Mauss había entendido que tal era la finalidad de la religión, antes que la “revolución estructuralista” la quisiera borrar o reducir a un epifenómeno del sistema clasificatorio.

El chivo expiatorio de René Girard

En cambio, existe una teoría general basada en la expulsión. Según René Girard,30 el orden, la paz y la fecundidad descansan en las diferencias culturales. Cuando el conflicto social y las pérdidas de las diferencias culturales desembocan en la “crisis sacrificial”, el mecanismo capaz de parar el caos que amenaza con arruinar la sociedad es la muerte del “chivo expiatorio”. La tragedia griega muestra cómo la ciudad hace de un individuo, Edipo, el único responsable de la desdicha y lo expulsa. En el teatro de Eurípides el chivo expiatorio no se expulsa, sino es descuartizado por la multitud de los asistentes unánimes. El regreso de la paz produce la metamorfosis del chivo expiatorio, quien de monstruo se vuelve salvador, de culpable, ídolo. De ahí se desprende la definición de lo sagrado según Girard: lo sagrado es la violencia proyectada sobre el chivo expiatorio. Los sacrificios repiten la expulsión originaria, reiteran el primer linchamiento espontáneo que alguna vez, en una tropa de protohumanos, logró restablecer el orden y la paz.31

Pienso que es importante reconocer la existencia del rechazo en la vida política y ceremonial, como lo comenté.32 Mas para el efecto no es necesario compartir la orientación teórica de René Girard; él no se contenta con notar la existencia de fenómenos de eliminación, sino que otorga a los rituales de expulsión una anterioridad y prioridad con referencia a los rituales de obtención. No creo que la finalidad única o prioritaria de los ritos sea deshacerse de la violencia interna del grupo ni que tenga que remitir a un supuesto linchamiento primitivo.

En los rituales mesoamericanos que he descrito, es cierto que las malas relaciones sociales pueden desencadenar la violencia interna y deben ser capturadas y eliminadas por la limpia. Sin embargo, la violencia social no es el único carácter que expulsar. Cada fenómeno natural tiene dos caras: la lluvia es benéfica pero el granizo es peligroso; el crecimiento del maíz es deseable pero atrae los roedores que destruyen la semilla. Cada fenómeno social también es ambivalente: la justicia impartida por las autoridades municipales hace reinar el orden necesario, pero despierta el rencor de los ciudadanos. En otras palabras, el hecho de practicar al mismo tiempo rituales de obtención y de expulsión remite a una ideología de la ambivalencia generalizada. A tal punto que puede volverse difícil, como lo hemos visto, distinguir la obtención y la expulsión. La concentración de sentidos y polisemia propias de los códigos rituales llegan a confundir en un mismo acto los significados opuestos. Por eso pienso que la simultaneidad de las operaciones de obtención y expulsión, de lo que se consigue y elimina, invita a seguir el modelo propuesto antaño por Hubert y Mauss y ofrece pistas para la investigación futura.

Bibliografía

Broda, Johanna, “Leonhard Schultze-Jena y sus investigaciones sobre ritualidad en la Montaña de Guerrero”, en Anales de Antropología, núm. 42, 2008, pp. 117-145.

Caillé, Alain, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, París, Desclée de Brouwer, Sociologie économique, 2000.

Codex Telleriano-Remensis 1995 (ed. de E. Quiñones Keber), Austin, University of Texas Press, 1995.

Dehouve, Danièle, Ensayo de geopolítica indígena. Los municipios tlapanecos, México, Miguel Ángel Porrúa/ciesas/cemca, 2001a.

____________, “El Fuego Nuevo: interpretación de una ofrenda contada tlapaneca (Guerrero, México)”, en Journal de la Société des Américanistes, núm. 87, 2001, pp. 89-112; también incluido en la revista Oxtotitlán, Itinerancias Antropológicas, vol. 1, núm. 1, agosto de 2007, pp. 5-16, en línea [http://antropologia.uaguerrero.net/archivos/oxtotitlan-agosto-2007.pdf].

____________, Essai sur la royauté sacrée en République mexicaine, París, CNRS Editions, 2006.

____________, La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero, México, Plaza y Valdés/UAG/CEMCA/INAH, 2007.

____________, “El sacrificio del gato-jaguar entre los tlapanecos de Guerrero”, en Guilhem Olivier (coord.), Símbolos de poder en Mesoamérica, México, IIA/IIH-UNAM, 2008, pp. 315-334.

____________, “El lenguaje ritual de los mexicas: hacia un método de análisis”, en Sylvie Peperstraete (ed.), Image and Ritual in the Aztec World, Oxford, bar (International Series, 1896), 2009, pp. 19-33.

____________, “La polisemia del sacrificio tlapaneco”, en Leonardo López Luján y Guilhem Olivier (coords.), Nuevas perspectivas sobre el sacrificio humano entre los mexicas, México, INAH/UNAM, 2010, pp. 499-518.

____________, “La concepción político-religiosa de la vida y de la muerte: el caso tlapaneco”, en María del Carmen Valverde, Johannes Neurath y Perig Pitrou (coords.), La noción de vida en Mesoamérica. Etnoclasificación, teorías de la persona y comunidad, México, CEMCA/Centro de Estudios Mayas-UNAM, 2012, pp. 289-306.

Dehouve, Danièle y Richard Prost, Los peligros del poder, filme de 54 min, Tonaltepec Production, 2004.

Evans-Pritchard, E. E., Nuer Religion, Oxford, The Clarendon Press, 1956.

Girard, René, La violence et le sacré, París, Grasset, 1972.

Hernández González, Ma. Isabel, “Los ahuyentadores de granizo de San Gaspar Tlahuililpan, Estado de México”, en Beatriz Albores y Johanna Broda (coords.), Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica, México, El Colegio Mexiquense/IIH-UNAM, 1997, pp. 447-464.

Heusch, Luc de, Sacrifice in Africa: A Structuralist Approach, Manchester, Manchester University Press, 1985.

____________, Le sacrifice dans les religions africaines, París, Gallimard, 1986.

Hubert, Henri y Marcel Mauss, “Essai sur la nature et la fonction du sacrifice”, en Marcel Mauss, OEuvres, vol. 1, París, Les Editions de Minuit, 1968 [1899], pp. 193-307.

Mauss, Marcel, “Essai sur le don”, en Sociologie et anthropologie, París, Presses Universitaires de France, 1966 [1924].

Nowotny, Karl Anton, Tlacuilolli, Berlín, Mann, 1961.

Oettinger, Marion, “The Burning of the Firewood Ceremony: Final Consecration of Marriage in the Tlapanec Community of Tlacoapa, Guerrero”, en Balance y perspectiva de la antropología de Mesoamérica y el norte de México, México, XIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, 1973, pp. 195-205.

____________, Una comunidad tlapaneca, sus linderos sociales y territoriales, México, INI, 1980, pp. 218-236.

Sahagún, fray Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España (ed. de M. León-Portilla), México, Porrúa, 1956.

Schultze-Jena, Leonhard, “Bei den Aztekan, Mixteken und Tlapaneken der Sierra Madre del sur vow Mexiko”, en Indiana, Jena, G. Fischer-Verlag, vol. III, 1938.

Stresser-Péan, Guy, Le Soleil-Dieu et le Christ. La christianisation des Indiens du Mexique, París, L’Harmattan, 2005.

Tarot, Camille, Le symbolique et le sacré. Théories de la religion, París, Editions la Découverte, Bibliothèque du m/a/u/s/s, 2008.

Van der Loo, Peter, “Rituales con manojos contados en el Grupo Borgia y entre los tlapanecos de hoy día”, en Coloquio Internacional Los indígenas de México en la época prehispánica y en la actualidad, Leiden, Rutgers B. V., 1982, pp. 232-243.

____________, Códices, costumbres, continuidad, un estudio de la religión mesoamericana, Leiden, Archeologisch Centrum R.U., 1987.

____________, Códice Cospi (ed. de F. Anders, M. Jansen, P. Van der Loo), México, FCE, 1994, pp. 267-287.

Sobre el autor

Danièle Dehouve

CNRS/EPHE, Université Paris Ouest.

Citas

- El censo de 2000 contabilizó 99 389 locutores mayores de cuatro años, sobre 367 110 habitantes del estado de Guerrero mayores de cuatro años que hablan una lengua indígena. [↩]

- Leonhard Schultze-Jena, “Beiden Aztekan, Mixtek en und tlapaneken der Sierra Madre del sur von Mexiko”, en Indiana, vol. III, 1938. [↩]

- Karl Anton Nowotny, Tlacuilolli, 1961. [↩]

- Marion Oettinger describe el ritual al fuego en “The Burning of the Firewood Ceremony: Final Consecration of Marriage in the Tlapanec Community of Tlacoapa, Guerrero”, en Balance y perspectiva de la antropología de Mesoamérica y el norte de México, 1973, pp. 195-205, y también en Una comunidad tlapaneca, sus linderos sociales y territoriales, 1980, pp. 218-236. Peter van der Loo describe tres rituales de Malinaltepec en “Rituales con manojos contados en el Grupo Borgia y entre los tlapanecos de hoy día”, en Coloquio Internacional Los Indígenas de México en la Época Prehispánica y en la Actualidad, 1982, pp. 232- 243; del mismo autor véase Códices, costumbres, continuidad, un estudio de la religión mesoamericana, 1987, y Códice Cospi, 1994, pp. 267-287. [↩]

- Danièle Dehouve, “El Fuego Nuevo: interpretación de una ofrenda contada tlapaneca (Guerrero, México)”, en Journal de la Société des Américanistes, núm. 87, 2001, pp. 89-112; también incluido en la revista Oxtotitlán, Itinerancias Antropológicas, vol. 1, núm. 1, agosto de 2007, pp. 5-16, en línea [http://antropologia.uaguerrero.net/archivos/oxtotitlan-agosto-2007.pdf]; de la misma autora, La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero, 2007; “El sacrificio del gato-jaguar entre los tlapanecos de Guerrero”, en Guilhem Olivier (coord.), Símbolos de poder en Mesoamérica, 2008, pp. 315-334; Danièle Dehouve y Richard Prost, Los peligros del poder, filme de 54 min., 2004. [↩]

- Danièle Dehouve, op. cit., 2007. [↩]

- Danièle Dehouve y Richard Prost, op. cit., 2004. [↩]

- Danièle Dehouve, op. cit., 2007. [↩]

- Giñá es el término que designa los espíritus invisibles, de cualquier naturaleza que sean. [↩]

- Danièle Dehouve, op. cit., pp. 126-127. [↩]

- Danièle Dehouve, “El lenguaje ritual de los mexicas: hacia un método de análisis”, en Sylvie Peperstraete (ed.), Image and Ritual in the Aztec World, 2009, pp. 19-33. [↩]

- Marcel Mauss, “Essai sur le don”, en Sociologie et anthropologie, 1966. [↩]

- Alain Caillé, Anthropologie du don. Le tiers paradigme, 2000, pp. 77 y 263. [↩]

- Danièle Dehouve, “La polisemia del sacrificio tlapaneco”, en Leonardo López Luján y Guilhem Olivier (coords.), Nuevas perspectivas sobre el sacrificio humano entre los mexicas, 2010, pp. 499-518. [↩]

- Ma. Isabel Hernández González, “Los ahuyentadores de granizo de San Gaspar Tlahuililpan, Estado de México”, en Beatriz Albores/Johanna Broda (coords.), Graniceros. Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica, 1997, p. 456. [↩]

- Ibidem. [↩]

- Idem. [↩]

- Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España (ed. de M. León-Portilla), 1956, II, p. 168, apéndice III. [↩]

- Codex Telleriano-Remensis (ed. de E. Quiñones Keber), 1995, 18v. [↩]

- Agradezco a Claude Baudez haberme comunicado este texto. [↩]

- Fray Bernardino de Sahagún, op. cit., II, cap. 25, p. 113. [↩]

- Ibidem, p. 117. [↩]

- Henri Hubert y Marcel Mauss, “Essai sur la nature et la fonction du sacrifice”, en Marcel Mauss, OEuvres, 1968 [1899], vol. 1, p. 255. [↩]

- Ibidem, p. 157. [↩]

- Ibidem, p. 258, nota 318. [↩]

- Ibidem, p. 261. [↩]

- Luc de Heusch, Sacrifice in Africa: A Structuralist Approach, 1985, y Le sacrifice dans les religions africaines, 1986. [↩]

- Luc de Heusch, op. cit., 1986, p. 23. [↩]

- E.E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, 1956. [↩]

- René Girard, La violence et le sacré, 1972. [↩]

- Camille Tarot, Le symbolique et le sacré. Théories de la religion, 2008. [↩]

- Danièle Dehouve, Essai sur la royauté sacrée en République mexicaine, 2006. [↩]