Ana Ma. Álvarez Palma

Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Gianfranco Cassiano Verde

Escuela Nacional de Antropología e Historia.

El propósito de este trabajo es describir algunos rasgos etnobotánicos de los seris de Sonora, específicamente los que conciernen al uso medicinal de las cactáceas, utilizando datos etnoecológicos recientes,1 y fuentes históricas contextualizadas dentro de aspectos de la organización social pretérita.

Sobre este grupo cazador-recolector-pescador y sus tradiciones ha sido producida bastante literatura, principalmente por investigadores estadounidenses2 que buscaban profundizar el conocimiento del Desierto de Sonora -provincia biótica compartida entre México y Estados Unidos-, pero también por mexicanos.3 Para investigadores y viajeros la aparente rusticidad y rasgos tradicionales de los seri han sido un poderoso imán, por lo que se han descrito sobre todo las prácticas de subsistencia y podemos disponer de una caracterización fina de su territorio pasado y presente.4

A partir de un primer contacto pacífico del padre Adamo Gilg en el siglo XVII,5 el registro etnohistórico se vuelve escaso, al parecer por mecanismos de resistencia cultural que desembocaron en reacciones de tipo bélico. Encontramos algunas menciones en los trabajos de Nentvig y de Pfefferkorn,6 de la segunda mitad del siglo XVIII, pero la primera reseña amplia es la obra de McGee quien, a fines del siglo XIX, visitó el área. Se trata de una investigación muy discutida, considerando que su autor desconocía tanto el idioma español como el seri y que, además, su principal apoyo fue el ganadero Pascual Encinas, enemigo histórico de estos indígenas y responsable de la muerte de muchos de ellos.

En los años sesenta del siglo pasado resurgió el interés sobre el grupo, por las investigaciones de Eduard y Becky Moser, del Instituto Lingüístico de Verano y de varios etnobotánicos, entre los que destaca Richard Felger. En este mismo periodo, por el impulso de Bernice Johnston, empezó el auge de la artesanía del palo fierro, que actualmente es una de las principales fuentes de ingreso del grupo, junto con la pesca. En 1980 Cuellar publicó un trabajo de síntesis, donde describió la situación del grupo en los años setenta, con un enfoque muy crítico de las políticas gubernamentales de desarrollo y especialmente del Instituto Nacional Indigenista, al que señaló como el principal responsable del deterioro de las estructuras tradicionales económicas y sociales de los seris.

Quizá el aspecto menos conocido es el arqueológico: contamos con la obra de Bowen7 y de Villalpando,8 aunque en McGee9 encontramos muchas menciones a sitios y materiales. Un dato interesante que aporta la arqueología se refiere a la antigüedad del grupo en el área que, por fechas de C14, parece remontar a unos 3 000 años aproximadamente.

Área de estudio

Por investigaciones históricas, etnolingüísticas y por tradición oral, se sabe que los seris, en su etapa de máxima expansión antes del contacto con los españoles, ocuparon un área geográfica que se extendía desde Guaymas hasta Caborca, la cual coincide con la subregión denominada Costa del Golfo de Sonora.10

El área de estudio tiene topografía variada, con una amplia planicie aluvial formada por aportaciones pleistocénicas del río Sonora al sur, del río Concepción al norte y por algunos sistemas lagunares ahora secos. También existen porciones más accidentadas, con elevaciones bajas muy erosionadas y agrietadas, relictos de un batolito mesozoico que se levanta paralelamente a la línea de costa. Entre Hermosillo y Guaymas hay un malpaís volcánico de derrames basálticos e ignimbríticos pliopleistocénicos. La complejidad del territorio se acrecenta con la inclusión de un sistema insular formado por las islas Tiburón y San Esteban.

Hay poca variabilidad de climas, predominando el BW, muy seco y desértico. En realidad ésta es una de las áreas de menor precipitación en el país, lo cual -aunado a las elevadas temperaturas de verano y a la alta tasa de evapotranspiración- conforma condiciones macroclimáticas extremosas, que plantean estrechos rangos de tolerancia para la vida vegetal y animal, incluyendo al hombre.

Como en toda área desértica, hay fuerte correlación entre presencia y disponibilidad de agua, y abundancia y distribución de la vegetación. Ésta se encuentra en forma dispersa como matorral espinoso abierto que adquiere mayor densidad y diversidad de formas de vida en correspondencia de cañadas protegidas, abanicos aluviales y cauces, todos estacionales o ya secos. Destacan las cactáceas, especialmente los cacti columnares, como una presencia llamativa y en algunos casos predominante. Antaño había una componente arbórea abundante, actualmente eliminada por las actividades agrícolas modernas y por la minería en la sierra.

La fauna también ha sufrido un rápido proceso de depauperación, con la virtual exterminación de todas las especies mayores como el venado bura (Odocoileus hemionus), el puma (Panthera con-color) y el borrego cimarrón (Ovis canadiensis var. mexicana). Hay cierta presencia de fauna menor; el coyote (Canis latrans) y sobre todo los roedores y la avifauna han sacado ventaja de las alteraciones antropogénicas. La mayor abundancia y variedad faunística se encuentra en el mar, donde la pesca y la recolección han sido desde siempre la principal y más estable fuente de sustento de los grupos humanos.

Por la aridez extrema sólo una parte del área se ha habilitado recientemente a actividades agropecuarias, gracias a las obras de riego y a la perforación de pozos, lo que la ha convertido en pocos años en el campo de acción de una agricultura capitalista y tecnificada, que casi acaba con los mantos acuíferos y con los recursos bióticos. Por ejemplo, el estrato arbóreo está desapareciendo por la sobreexplotación de especies maderables de interés comercial, como el mezquite y el palo fierro, o por la competencia con los cultivos y la ganadería extensiva. Quedan todavía parcialmente a salvo las zonas más abruptas y una porción de 1 000 km2 correspondiente a lo que originalmente era el ejido seri, aunque sobre ellas se cierne el espectro del desarrollo turístico, cuyo primer paso es la construcción de carreteras costeras.

Los seris

En la actualidad sobrevive una pequeña población de unos 300 indígenas, principalmente en los poblados de Punta Chueca y Desemboque, en la costa al noroeste de Hermosillo. Sin embargo, con base en la historia oral y la etnolingüística, Moser11 supone que, antes del siglo XVIII, había una población de más de 5 000 individuos, subdividida en seis bandas, cada una con una territorialidad diferente, que hablaban tres dialectos de la lengua hokam y que al parecer tenían enfrentamientos frecuentes (fig. 1). Aunque no estamos del todo de acuerdo con el concepto de banda usado por el autor, podemos decir que probablemente las unidades de población en parte debían su connotación territorial diferente a una estrategia para capturar y recolectar recursos también diseminados.

(modificado de Moser, “Seri bands”, en The Kiva, 1963).

Sólo una de las bandas carecía de campamentos cerca del mar y vivía principalmente de organismos terrestres; no obstante, todas aprovechaban rangos parecidos de recursos aunque en cantidades diferentes, dependiendo de la abundancia en su área de ocupación. Las principales fuentes de agua eran las llamadas tinajas, cavidades entre las rocas donde se acumula el agua de lluvia. Para abastecerse de ésta, un hombre o mujer tenía que caminar cargando dos ollas con un yugo, en ocasiones durante varios días.

Los seris obtenían y siguen obteniendo la mayor cantidad de proteínas animales del mar, mediante el consumo de la tortuga caguama (Chelonia midas) y de muchas especies de peces y moluscos. Además, anteriormente se dedicaban a la cacería del venado, berrendo, liebre y aves marinas así como a la recolección de plantas marinas y terrestres.12 Explotaban diferentes ecosistemas, como los marinos de acantilado y arrecife, los de interfase -manglares, playas rocosas y arenosas- y los terrestres -matorrales xerófilos y bosque espinoso-, así que resulta muy complejo el análisis de sus relaciones globales con el entorno ambiental. En este trabajo sólo se resaltará la importancia social de las cactáceas, sin pretender dar una descripción exhaustiva, la cual ya ha sido proporcionada en trabajos como los de Felger y Moser,13 por lo menos en los que se refiere a etnobotánica y etnohistoria.

En términos generales, la relación económica con el medio vegetal es “no destructiva”: el conocimiento ambiental abarca las propiedades de las plantas y la manera de explotarlas y conjugarlas, reconociendo las variaciones en cantidad y calidad del producto tanto entre individuos de la misma especie como en la producción de diferentes especies. El aprovechamiento no agota los recursos pues, aunque se consumen frutos, semillas y vainas -es decir, los medios de propagación-, éstos se producen en exceso.

Sin embargo, por lo menos en el caso de un mezcal (Agave cerulata, subesp. dentiens) de la Isla San Esteban parece que la sobre-explotación afectó la densidad de población; Dawson14 atribuye la escasez de una biznaga (Ferocactus covillei) a la misma causa. Se trata de situaciones más bien excepcionales y relacionadas con las fuertes presiones a las que los seris fueron sometidos por los colonizadores españoles, pues no es frecuente en ellos el consumo de las porciones vegetativas, cuyo exceso pondría en peligro la existencia misma de una especie en determinada área.

El planteamiento de relación con el medio -que podríamos definir como “depredación prudente”-, es común a otros grupos que habitan zonas áridas; la preferencia hacia plantas perennes puede relacionarse con la mayor estabilidad que éstas garantizan en cuanto a la productividad de frutos y semillas, ya que son relativamente independientes de las fluctuaciones impredecibles de un medio abiótico tan extremo. Resulta obvio que los cacti ocupan una posición importante dentro del grupo de plantas que presentan tal estrategia de ciclo de vida.

En los aspectos de tecnología y organización social ligados a la práctica de recolección y procesamiento, los seris manifiestan una sobriedad -erróneamente catalogada como signo de primitividad-, propia de muchos grupos cazadores-recolectores del desierto, aunque el conjunto instrumental se enriquece en ellos con la cerámica,15 un rasgo supuestamente adquirido antes del contacto español. La fabricación de vasijas les permitió preparar alimentos que requerían ebullición o cocción a fuego lento, así como almacenar agua y comida, y fermentar el jugo de varios frutos. En la actualidad las vasijas han sido sustituidas por utensilios de plástico y metal; la alfarería, técnicamente empobrecida, se limita a unas ollitas, con o sin decoración, para venta a turistas.

Etnobotánica de las cactáceas

Gran parte de la siguiente información ha sido obtenida de investigaciones etnográficas realizadas en el siglo XX y reforzada por datos de tradición oral y de fuentes etnohistóricas.

Tradicionalmente se utilizaban de manera intensa cuatro cacti columnares: el saguaro (Carnegiea gigantea), la pitahaya dulce (Steno-cereus thurberi), el cardón o sahueso (Pachycereus pringlei) y la pitahaya agria (Stenocereus gummosus),16 esta última menos importante por su relativa escasez y distribución más restringida hacia ciertas porciones de la costa. También hay que incluir una choya (Cylindropuntia fulgida), especie frecuentemente mencionada en los reportes y muy abundante en todo el territorio.17

Además se aprovechaban otros cacti en forma no organizada, individual y hasta esporádica, de los que no podemos apreciar el peso en la dieta a falta de cuantificaciones de aporte nutricional. En función de su utilización alimenticia el “calendario indígena” dividía el año en dos temporadas: la más extensa iba de septiembre a mayo, en ella las cactáceas tenían una importancia menor frente a la recolección de otros productos, a la cacería y a la pesca; en la otra temporada correspondiente al verano, de junio a agosto, los seris concentraban su atención sobre los frutos, especialmente de los cacti columnares.

Temporada seca o de invierno

En este periodo, el más largo, la flexibilidad de las unidades residenciales les permitía dividirse y volverse a reunir según los requerimientos de las diferentes actividades estacionales. Aparentemente en este momento la unidad social de recolección y consumo se reducía a su mínima expresión, probablemente la familia restringida, para explotar en forma más eficaz los recursos dispersos en el territorio de la banda. En este lapso, las cactáceas no tenían un papel relevante pero la explotación eventual de algunas de ellas revela el grado de conocimiento y observación que los seri alcanzaron sobre su hábitat.

En tal sentido es interesante destacar el consumo de la goma exudada por dos especies de choya (Cylindropuntia bigelovii y C. fulgida), la cual proveía hasta el 80 por ciento del total de los azúcares consumidos en la temporada de secas.18 Este producto no podía conseguirse en grandes cantidades sin comprometer la vida de los vegetales. También ya se ha mencionado el uso de dos biznagas (Fero-cactus acanthodes y F. wislizenii) para extraer agua de emergencia.19

La escasez de alimentos en el pasado, por lo menos de los farináceos, pudo haber sido atenuada por una actividad designada como “segunda cosecha de la pitahaya”, cuyo objetivo era recuperar las semillas indigeribles de los excrementos humanos, después de deshidratados por una prolongada exposición a los rayos solares. Esta acción ha sido definida como escatofagia, pero si bien éste es un fenómeno normal en los medios ecológicos pobres y observables en varios organismos animales -incluyendo al hombre-, siempre se refiere a la ingesta del excremento, lo cual no sería exactamente el caso para los seris.

Esta misma práctica ha sido descrita para los cochimí de Baja California Sur20 y los únicos indicios de su existencia entre los seris se encuentran en Adamo Gilg21 quien afirma que “comían con placer… sus propias heces…”, y en McGee,22 quien la menciona y reporta además conchas en su mayoría de Arca -un bivalvo común en el Golfo de California-, conteniendo excrementos humanos con semillas de pitahaya, que él interpretó como ofrenda o como una forma de culto. Esto último, en épocas recientes, también se ha asociado con prácticas chamánicas destinadas a imponer o a revertir un “mal de ojo”.23

En esta temporada tenía lugar un evento que congregaba grupos mayores, era el arribo de la caguama esta vez en la costa, donde estaban los campamentos permanentes, en correlación con la alta productividad de los ecosistemas de litoral. La cacería de la tortuga es una práctica estrictamente masculina que actualmente se realiza todo el año con fines comerciales. Puesto que este animal no nidifica en la costa de Sonora, la intensificación de su captura podía darse en la primavera, cuando los individuos jóvenes migraban desde el sur.24 El papel social de tal actividad habría sido refrendar la división sexual del trabajo como la base de la estructura de producción, no en términos de los actores materialmente involucrados sino en el contexto del control ideológico de los diferentes ámbitos de la esfera de la reproducción social.

Temporada húmeda o de verano

Su inicio estaba determinado por la posición de ciertas estrellas,25 que indicaban la maduración de los frutos de los cacti columnares. Al respecto, Kroeber26 señala que en la astronomía seri la Osa mayor se representaba como un gancho para cosechar saguaro y pitahaya, así que su aparición en mayo podría haber dado el aviso, aunque en este mes los frutos todavía no maduran plenamente. Por otro lado, grupos aledaños -por ejemplo los más norteños maricopa y mohave-, establecían el inicio de la temporada de cosecha en el mes de junio, cuando las Pléyades aparecían en el horizonte y efectivamente empezaba la maduración de la pitahaya.

A pesar de tan sugestiva referencia, cabe notar que varios grupos americanos utilizan las Pléyades como marcadores astronómicos de épocas de abundancia ligadas en la mayoría de los casos a la estación húmeda y a recursos particularmente importantes. Existe también una conexión de los mitos de origen de esta constelación con figuras femeninas,27 lo cual coincide con el papel predominante de la mujer en los ritos de colecta de la pitahaya. Así, aunque parezca que los seris encontraron una aplicación práctica a sus observaciones astronómicas, al ligar la posición de las estrellas con el periodo de fructificación de los cacti, en realidad las implicaciones eran mucho más profundas y tenían que ver con la cosmogonía y la reproducción ideológica de la práctica económica, además de señalarse grandes afinidades entre diferentes grupos americanos.

En realidad, las bandas dispersas deben haber estado pendientes del movimiento aparente de las estrellas para tener un calendario exacto de las reuniones intergrupales, en sitios fijados por la tradición y por acuerdos tomados con anterioridad. Así, en la temporada de verano, el tamaño de los grupos residenciales aumentaba de manera súbita, por lo que Adamo Gilg28 escribía sobre un desplazamiento a las montañas, donde “comían frutos hasta enfermarse y extraen buen vino”. La mención de las montañas nos confirma tratarse de la pitahaya dulce (Stenocereus thurberi), la cual crece en lomeríos tierra adentro. Puesto que ésta empieza a fructificar al final de la temporada seca, el consumo en crudo de los frutos abatía la demanda de líquidos, acaso el problema más serio de los meses anteriores, aunque también proporcionaba importantes ingresos de azúcares.

Parece darse aquí un patrón que se repite en la mayoría de los grupos cazadores-recolectores -por ejemplo entre los cochimí de Baja California-, quienes aprovechaban la momentánea abundancia de un recurso para estrechar los vínculos entre las diferentes “familias” de una “nación”, probablemente realizando intercambios matrimoniales, ritos de paso, redistribución de bienes y circulación de información.29 Una condición necesaria para la realización de tales reuniones era la atenuación temporal de las reivindicaciones territoriales, muy fuertes a juzgar por los enfrentamientos y beligerancia constantes.

El papel social de la utilización de los cacti columnares era reafirmado en la división sexual del trabajo. Como ya se señaló, tradicionalmente eran las mujeres las que realizaban la cosecha;30 Villalpando31 señala que la recolección de vegetales en general era actividad femenina. Por otro lado, existía un tabú sobre el consumo del primer fruto colectado: era reservado a las ancianas de la familia, probablemente para reforzar las jerarquías en la organización de la actividad y en la sociedad. Evidentemente la colecta y el consumo individual eran un elemento importante para el mantenimiento físico de los individuos, pero la socialización de producción y consumo eran la base de la reproducción ideológica de los grupos y uno de los ejes de su conducta social.

De la misma forma que en la cacería -actividad reservada para los hombres-, el dominio por parte de las mujeres en la organización de la colecta de los frutos de la pitahaya y del saguaro reflejaba no sólo su importancia en la sociedad seri, sino también la necesidad de que hombres y mujeres tuvieran entornos separados de ejercicio de poder, incluyendo los vinculados con la reproducción ideológica del grupo.

La recolección de los frutos de los cacti columnares es la que presenta más dificultades, pues tres de ellos (cardón, pitahaya y saguaro), alcanzan hasta 15 m de altura, y la pitahaya agria (Steno-cereus gummosus) forma setos impenetrables que llegan a medir 12 m de diámetro. En consecuencia fue necesario desarrollar instrumentos con el parénquima seco del saguaro, usados como palos de varias longitudes y con tres diferentes terminaciones.32 Para el saguaro y el cardón se emplea el mismo aparato, en cambio la pitahaya dulce y agria requieren de instrumentos diferentes, sobre todo en función del mayor tamaño y peso de los frutos.

No obstante tal especificidad, el principio técnico es el mismo: el astil de saguaro lleva atado un fragmento de hueso afilado para desprender los frutos, los cuales posteriormente eran capturados en cestos antes de que alcanzaran el suelo;33 finalmente eran transportados al campamento en canastas, redes u ollas pendientes de yugos. Antes del consumo era necesario barrerlos para desprender espinas y cerdas.

Los frutos del saguaro, de la pitahaya agria y dulce y del cardón eran los favoritos por su pulpa abundante y jugosa, mientras los de la senita (Lophocereus schottii) y de la jaramatraca (Peniocereus striatus) se consumían con menor intensidad. Asimismo, las tunas de choyas (Cylindropuntia spp.) y nopales (Opuntia spp.) eran objeto de una recolección y consumo individuales. De todos se podían recuperar las semillas, especialmente las del saguaro -las más grandes-, que se limpiaban, tostaban y molían para fabricar una pasta oleosa similar a la mantequilla, rica en proteínas y aceite, y de sabor agradable que los o’odham (pápago) actuales comen untada en tortillas.34 Las técnicas de preparación y consumo no son mencionadas en las fuentes, quizá por ser una actividad netamente doméstica y poco vistosa, pero su valor alimenticio debió ser notable.

Por otro lado, la pulpa fresca de la pitahaya y del saguaro se empleaba para la fermentación de un “vino”, que se consumía de inmediato y raras veces se almacenaba por la dificultad de su conservación. Es muy probable que en la antigüedad la mayoría de las pitahayas se usaran para tal fin, sin embargo ya se ha perdido el conocimiento de la técnica. Ésta no debió haber sido muy diferente a la que emplean actualmente los o’odham con el saguaro: maceración del fruto para obtener un líquido azucarado que, a la temperatura del desierto, fermentaba en dos o tres días. Tal técnica no está documentada históricamente en Baja California, lo que para los seris podría estar indicando una procedencia desde el sur -quizás de los yaquis-, aunque también la conocen varios grupos al norte, como los o’odham y los pima35 quienes además, a diferencia de los seris, también cocían el jugo para espesarlo y confeccionar una especie de jarabe.

Lo importante aquí es la relación entre la época de consumo de los frutos de los cacti y el desarrollo de actividades rituales. Por ejemplo, en el caso de la ingesta de vino, los misioneros recuerdan constantemente los excesos individuales: esto por un tiempo ha desviado la atención del contexto social, ya que el vino seguramente cumplía funciones importantes en las ceremonias, quizá parecidas a las del tabaco entre los californios, como ayuda para la consecución del trance místico y de la visión. Adamo Gilg36 relacionó especialmente los excesos en el consumo de la bebida fermentada con la realización de bailes y cantos grupales, que tenían el mismo fin.

También está documentada la técnica de horneado de los tallos de la choya güera (Opuntia bigelovii), que eran soflamados previamente para eliminar las espinas y depositados en las “loberas”: hoyos en el suelo a veces forrados con piedras. Esta misma técnica se empleaba con el mezcal (Agave spp.)37 y era conocida por la mayoría de los grupos del Noroeste.

Los seris conocían técnicas de conservación de alimentos como el secado al sol, aplicada a frutos de cactáceas y a semillas, aunque por lo general el consumo era inmediato. El almacenamiento se hacía en ollas, las cuales se sellaban para impedir la entrada de aire, humedad e insectos.38 También se podían emplear vejigas secas de tortuga.39

Dentro de la cultura material seri, las cactáceas también proporcionaban materia prima para la fabricación de instrumentos de trabajo; refugios temporales; juguetes; colorantes para tejidos, canastas, pintura facial y tatuajes, así como resina para calafatear balsas.

Hasta ahora no hemos discutido aspectos de distribución y redistribución de los productos, aunque sabemos que entre los habitantes de zonas áridas la reciprocidad es un mecanismo básico de sobrevivencia de los grupos de parentesco y, por extensión, de los individuos. Asimismo, apenas se ha insinuado la territorialidad, cuyo ejercicio garantiza el necesario control sobre su espacio físico en términos del acceso a los recursos socialmente reconocidos, aun dentro de un marco de apropiación individual.

Uso medicinal

En la sociedad seri la práctica de sanación estaban a cargo del chamán, figura que, antes de su desaparición a principios de los años sesenta,40 debió tener un gran peso político e ideológico, si tomamos como ejemplo la porción central de Baja California. De menor trascendencia histórica es la figura del jefe de guerra, la cual se vuelve importante a partir de que los seris se vieron envueltos en constantes conflictos con los españoles.

En tiempos de paz probablemente era el chamán quien regulaba la vida interna de los grupos domésticos, fundando su autoridad en el doble papel de hombre-espíritu y de intermediario entre ambos.41 Siguiendo a Eliade,42 el chamanismo es una técnica de éxtasis cuyos practicantes tienen la habilidad de dejar sus cuerpos y viajar a mundos espirituales. El éxtasis puede considerarse como sinónimo de trance y se refiere a estados alterados de conciencia. El arte mágico de sanar se relaciona también con el trance, por medio del cual el chamán viaja para apropiarse del poder de los espíritus, en un estado próximo a la muerte.43

La religión se orientaba alrededor de la creencia en un gran número de espíritus, donde los más poderosos se identificaban con representantes del mundo animal y vegetal, como el Pelícano, el primer creador; la Tortuga, que lo auxilió y la Biznaga. Estos espíritus eventualmente podían ser malévolos, por lo que había que aplacarlos en rituales individuales y colectivos,44 dirigidos por los chamanes.

Nolasco45 comenta que los chamanes eran iniciados en cuevas con pinturas rupestres, donde entraban en comunicación con los espíritus, sin embargo en el área seri no se han encontrado cuevas con estas características. Aparentemente, en su iniciación estaba involucrada la búsqueda de la visión, ayudada por la ingesta de pócimas ligeramente tóxicas o agua de mar, y el ayuno. Las personas se alejaban a lugares apartados donde pasaban unos cuatro días en una choza, cueva o círculo de piedras,46 como los encontrados en la Isla Tiburón,47 San Esteban48 o la Costa Central. Si tenían éxito en su comunicación con los espíritus o “santos”, se convertían en chamanes, lo que les otorgaba diferentes grados de poder, dependiendo de su habilidad.

Se ha dicho que en la práctica de sanación, el chamán tenía un papel secundario en la administración de las medicinas, y preponderante en el tratamiento psicosomático, y en los que se refieren a la transmisión o liberación de alguna maldición. Los remedios revestían un contenido mágico que se expresaba por medio de él; la eficacia terapéutica residía en un poder invisible que se manifestaba en el espíritu de muchas plantas con diferentes intensidades.49

Pérez de Ribas50 hablando de los guaymas, la banda seri más sureña y colindante con los yaqui, dice: “cuando éstos [los hechiceros] habían de curar algún enfermo, les ponían en la boca un palo largo…; éste les sacaba la enfermedad del cuerpo…con estos embustes los despojaban de cuanto tenían por paga de su cura.” Esto último parecería contrastar con la opinión de Villalpando,51 quien señala que se trataba de una actividad de tiempo parcial y que los chamanes seguían vinculados a las actividades productivas. En este mismo sentido, cabe mencionar que Griffen, en su visita al pueblo de Desemboque a mediados de la década de los años cincuenta, encontró que el 14 por ciento de la población ejercía alguna forma de chamanismo, la cual atribuye a una estrategia para proyectar bienes fuera de la unidad de parentesco consanguíneo.52

Cabe mencionar que los seris también disponían de medicamentos de origen animal y mineral, cuya eficacia no implicaba necesariamente la misma explicación general. Además, la preparación, así como el suministro, revestían con mayor frecuencia carácter individual. Las fuentes señalan que en general los indígenas del noroeste -por lo menos los que cruzaban el umbral de la niñez-, gozaban de buena salud; los remedios hacen referencias a los accidentes típicos de la vida en un medio desértico, como golpes, heridas y eventuales intoxicaciones y resfriados.

Según los datos proporcionados principalmente por Felger y Moser y por Hodgson,53 los seris usaban para medicina más de 106 especies de plantas en 88 géneros -trece de ellas eran cactáceas-, además de 17 especies de animales y un mineral. Esta mínima cantidad de especies podría explicarse por la marcada predilección hacia plantas con aceites y resinas volátiles y también por los alcaloides y saponinas, ya que el sabor del parénquima de la mayoría de los cacti columnares no es agradable al paladar.54

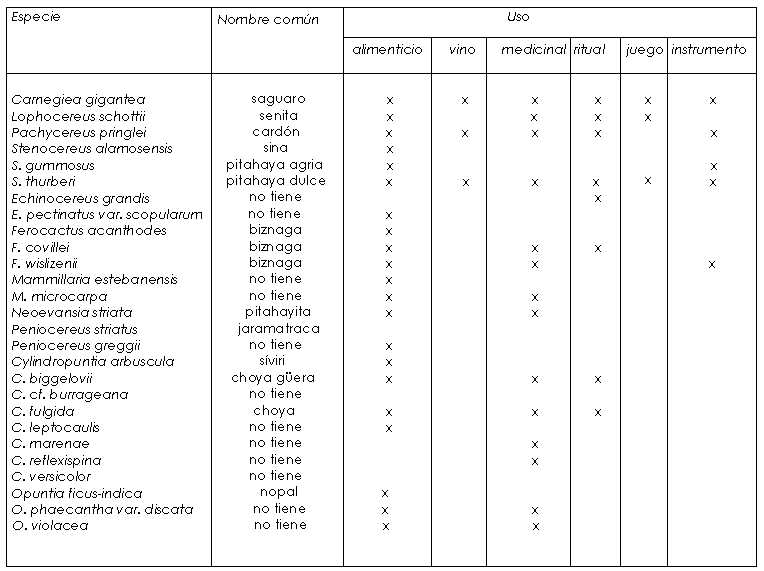

En la figura 2 se aprecia que, de las 26 especies de cactáceas utilizadas, la gran mayoría entran en el rubro de alimentación, seguido por el de la medicina y por el ritual. Tal clasificación no está exenta de errores puesto que, por ejemplo, el consumo de vino podría ser ubicado también en lo ritual, así como la pintura facial que se utilizaba en diferentes ceremonias de ciclo de vida.

A continuación presentamos un listado de las plantas con una pequeña descripción de los usos medicinales e ideológico-ceremoniales y de las formas de preparación. Cabe aclarar que la mayoría de los usos mencionados se mantienen en la actualidad en forma de remedios caseros, mientras el contenido ideológico-religioso se ha ido perdiendo y sólo sobrevive en la memoria de los ancianos en un entorno mitológico.

Carnegiea gigantea (saguaro).

Uso medicinal: para tratar reumas. Se corta una rebanada, se quitan las espinas, se calienta entre las brasas, se envuelve en un trapo y se aplica sobre la parte dolorida.

Uso mágico-religioso: para parar la lluvia se encendía un fuego contra un saguaro; la placenta de los recién nacidos se enterraba en la base de esta planta o de un cardón.

Mitología: se creía que en el pasado los saguaros habían sido personas.

Lophocereus Schottii (senita).

Uso mágico-religioso: por ser de las primeras creadas posee un espíritu muy fuerte, por medio del cual se puede poner una maldición sobre el enemigo. Hay que abrir un hoyo en el tronco hacia el sur e introducir algún objeto del enemigo. Para evitar que la maldición se revierta, hay que masticar un pedacito de senita junto con cualquier otra planta nativa y pintarse cruces en la cara.

Pachycereus pringlei (cardón, sahueso).

Uso medicinal: tiene los mismos usos que el saguaro.

Uso mágico-religioso: los recién nacidos muertos se ponían en una caja en la bifurcación del tronco. La placenta se enterraba en la base con cinco plantas de cualquier especie y ceniza en la superficie, para que los coyotes no la desenterraran. Se podía invocar la buena suerte clavando en el tallo objetos, como conchas de almeja. Para atraer nubes y lluvia se horadaba la raíz y se llenaba con agua.

Mitología: se creía que en el pasado los cardones habían sido personas.

Stenocereus thurberi (pitahaya dulce).

Uso medicinal: tiene los mismos usos que el saguaro.

Uso mágico-religioso: para parar el viento. Se corta un brazo, se quitan espinas y piel y se corta en ocho rebanadas, que se llevan al campamento en un palo, se ponen en el fuego y se echan una a una en el mar.

Ferocactus covillei (biznaga).

Uso medicinal: tiene los mismos usos que el saguaro.

Uso mágico-religioso: para pintura facial. La base de las espinas tiernas se maceraba y se obtenía un tinte color rosa que se aplicaba en las mejillas.

Ferocactus wislizenii (biznaga).

Uso mágico-religioso: son el origen de las nubes y de la lluvia. Para pintura facial se cocía la flor con azúcar o miel y se obtenía un tinte amarillo.

Mitología: estos cacti alguna vez fueron gigantes que se vieron alcanzados por una inundación y se convirtieron en plantas.

Mammillaria microcarpa.

Uso medicinal: para el dolor de oídos. Se queman las espinas, la planta se hierve en agua, se pela y el cilindro vascular se muele. El líquido resultante se pone en los oídos.

Neoevansia striata o Peniocereus striatus (jaramatraca).

Uso medicinal: es remedio para hinchazones. Las raíces tuberosas se pelaban, molían, salaban, calentaban en aceite y se ponían sobre la parte hinchada. Para endurecer la fontanela, la raíz se molía, salaba y aplicaba en la cabeza. Se trata de una planta muy importante: Pfefferkon55 dice que se le conocía como la “raíz maravilla” y que en infusión curaba enfermedades del estómago; en polvo, curaba las calenturas y las hemorragias de la nariz. Masticada aliviaba el dolor de muelas. Cabe mencionar que, por tal reputación milagrosa, esta especie ha sido exterminada en amplias porciones del desierto de Sonora.

Opuntia biggelovii (choya güera).

Uso medicinal: el corazón de la raíz se hervía y el té se usaba como diurético.

Uso mágico-religioso: cuando una muchacha cercana a la pubertad moría, se guardaba un luto de cuatro días; sus pertenencias personales y la comida preparada para la ceremonia de la pubertad se quemaban en un fuego encendido con madera de esta choya.

Mitología: se creía que en el pasado estas plantas habían sido personas.

Opuntia fulgida (choya).

Uso medicinal: la goma, molida y mezclada con agua es remedio para la diarrea y la respiración cortada. Si persiste la diarrea, se toma la cáscara carnosa cocida con un poco de pulpa y semillas. Como remedio para el corazón y para el dolor de muelas, se quitaban las espinas y la piel de los artículos frescos, se hervía la porción interior y se tomaba el líquido. La corteza interior de las raíces junto con las hojas de Argemone sp. se preparaban en infusión para problemas urinarios.

Uso mágico-religioso: los artículos secos se ponían sobre los entierros, para desalentar a los coyotes.

Mitología: la goma exudada era alimento del espíritu más importante del desierto.

Opuntia marenae; O. reflexispina (choya).

Uso medicinal: las raíces se cocían en cenizas y se comían para curar la diarrea.

En lo referente a la preparación y a la aplicación, son raros los tratamientos sinérgicos y ya se ha perdido el conocimiento de la fase curativa psicosomática. Las cactáceas columnares -el saguaro, el cardón, la pitahaya dulce y una biznaga- se usaban básicamente en tiras calentadas o quemadas envueltas en trapos, y posteriormente aplicadas sobre porciones del cuerpo doloridas para mitigar dolencias musculares y reumáticas, y desinfectar heridas. Retomando a Castetter,56 se trata de una utilización bastante común entre todos los grupos indígenas antiguos del Noroeste de México y Suroeste de Estados Unidos; actualmente este mismo uso se encuentra en varias partes de México, referido a otras especies de cacti columnares.

En este sentido, las similitudes entre diferentes grupos del Noroeste deben ser más que una simple convergencia cultural y podrían explicarse a través de la existencia de una unidad cultural entre grupos cazadores-recolectores, la cual se manifiesta no tanto en la relación básica hombre-naturaleza, sino en aspectos de la tecnología y organización social que rigen tal relación.

Los infrecuentes cocimientos y preparaciones acuosas, como el de la raíz de la choya güera y de la goma y pulpa de la choya (Opuntia fulgida), eran utilizados en contra de la diarrea, que parece haber sido una afección común. En un caso también se cocía en agua la raíz de la Mammillaria microcarpa, para curar los dolores de oído.

Es importante la participación de las plantas en aspectos ideológicos, tanto cosmogónicos como rituales. Los cacti tenían un papel fundamental en la explicación del orden de la naturaleza, por estar entre los elementos fisonómicamente más sobresalientes del matorral xerófilo. A ellos se les reconocía un potencial para el control de fenómenos meteorológicos como la lluvia y el viento, y algunos se consideraban el albergue de espíritus poderosos o de antepasados convertidos en plantas. A esto y a su valor como marcadores en el paisaje se debe también el que estén frecuentemente asociados con entierros.

Consideraciones finales

En términos de la cultura material de los seris en el momento del contacto parecen ser un grupo relativamente “joven” en el área, con apenas unos 3 000 años de ocupación.57 Así el proceso de adaptación a los recursos de la Costa Central de Sonora sólo podría explicarse asumiendo su procedencia de hábitats análogos, buscando en sus desplazamientos ambientes adecuados a su percepción ecológica donde reproducir la esencia de su relación con la naturaleza y mantener las bases de su economía de litoral.

Sin embargo, en lo que concierne a la medicina, volvemos a remarcar que el último y exitoso proceso de evangelización en los años cincuenta por parte de los metodistas del Instituto Lingüístico de Verano, provocó un rápido deterioro del conocimiento tradicional, sobre todo en lo que concierne a la sinergia de los tratamientos y el entorno ideológico, despojando casi totalmente la práctica médica de su contenido religioso, lo que la ha hecho definir como una medicina “pragmática”.58 Así, lo que fue manifestación de una compleja adaptación al medio ambiental y social del desierto de Sonora se volvió casi una lista de remedios caseros, varios de los cuales probablemente fueron adquiridos por los seri después de la llegada de los españoles.

Los estudios etnobotánicos recientes plantean la importancia del uso múltiple de los recursos y de las comunidades bióticas, como indicador de su explotación racional y de la profundidad de la percepción ecológica de un grupo humano. Tal pauta de uso se relaciona sobre todo con los recursos más confiables y de mayor productividad y, en nuestro caso, se aplica bien a las cactáceas.

Aunque estas especies representen un porcentaje mínimo con respecto a cerca de 430 plantas conocidas por los seris, el aprovechamiento de dos de ellas -el saguaro y la pitahaya-, fue tan importante como para intervenir en la determinación del patrón de asentamiento y de algunas formas de división del trabajo, además de participar en procesos sociales propios de la reproducción ideológica. Su explotación no impone cambios sobre la naturaleza esencialmente individual del proceso de trabajo y de la relación con el recurso, pero genera un entorno para mantener la estructura y la composición flexible de las unidades residenciales, la dinámica “microbanda-macrobanda”, que fue una estrategia general de reproducción biológica e ideológica.

En tal sentido, los cacti cobran aún más importancia como medio básico de sobrevivencia individual en la larga temporada de déficit hídrico y expresan nuevamente la dicotomía grupo/individuo, donde el segundo depende del primero para sobrevivir, pero constantemente se enfrenta en forma aislada a la necesidad de alimento.

Bibliografía

Bowen, Thomas, Seri Prehistory. The Archaeology of the Central Coast of Sonora, Mexico, Anthropological Papers of the University of Arizona 27, Tucson, University of Arizona Press, 1969.

____________, “Seri”, en A. Ortiz (ed.), Handbook of North American Indians, vol. 10, Washington, Smithsonian Institution, 1983, pp. 230-249.

____________, Unknown island. Seri indians, europeans, and San Esteban island in The Gulf of California, Albuquerque, University of New México Press, 2000.

Cassiano, G. “Observaciones sobre la función de las tablas en la historia de Baja California”, en Arqueología, núm. 2, 1988, pp. 179-196.

____________, “Chamanismo y prácticas de sanación en algunos grupos indígenas de la península de Baja California”, mecanoescrito, en prensa, s.f.

Castetter, E.F. y W.H. Bell “The aboriginal utilization of the tall cacti in the American Southwest”, en Bulletin, núm. 307, USA, University of New Mexico, 1937.

Clavijero, F. X., Historia de la Antigua o Baja California, México, Porrúa, 1975.

Cuellar, J. A., La comunidad primitiva y las políticas de desarrollo. (El Caso Seri), México, UNAM, 1980.

Dawson, E.Y., “Some ethnobotanical notes on the Seri Indians”, en Desert plant life, núm. 16(9), 1944, pp. 133-138.

Del Barco, M. Historia natural y crónica de la antigua California, México, UNAM, 1975.

Di Peso, C.C. y D.S. Matson, “The Seri Indians in 1692 as described by Adamo Gilg, S. J.”, en Arizona and the West, núm. 7(1), 1965, pp. 33-56.

Eliade, M. Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy, Bollingen Series LXXVI, USA, Princeton University Press, 1974.

Felger, R. S. y M.B. Moser, “Columnar cacti in Seri indian culture”, en The Kiva, núm. 39(3-4), 1974, pp. 257-275.

____________, “Seri Indian pharmacopoeia”, en Economic Botany, núm. 28(4), 1974, 414-436.

____________, “Seri Indian food plants: desert subsistence without agriculture”, en Ecology of food and nutrition, núm. 5(1), 1976, pp. 13-27.

____________, People of the desert and sea. Ethnobotany of the Seri indians, Tucson, University of Arizona Press, 2001.

Hodgson, W.C., Food plants of the sonoran desert, Tucson, The University of Arizona Press, 2001.

Johnston, B., The seri indians of Sonora, México, Tucson, Arizona, The University of Arizona Press, 1980.

Lévi-Strauss, C., Mitológicas. Lo crudo y lo cocido, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

McGee, W. J., Los seris. Sonora, México, México, Instituto Nacional Indigenista, 1980.

Moser, E. W., “Seri bands”, en The kiva, núm. 28(3), 1963, pp. 14-27.

Nentvig J., Descripción geográfica, natural y curiosa de la provincia de Sonora, México, Publicaciones del Archivo General de la Nación, núm. 1, 1971.

Nolasco A., M., “Los seris, desierto y mar”, en Anales, vol. XVIII, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/SEP, 1967, pp. 125-194.

Pérez de Ribas, A., Historia de los Triunfos de nuestra santa Fe entre las gentes las más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, México, Layac, 1944.

Pfefferkon, I., Descripción de la provincia de Sonora, Hermosillo, México, Gobierno del Estado de Sonora, 1984.

Ryerson, S., “Seri ironwood carving: an economic view”, en N.H.H. Graburn (ed.), Ethnic and tourist arts, Berkeley, University of California Press, 1976, pp. 119-136.

Sheridan, T. E., Empire of sand. The Seri indians and the Struggle for Spanish Sonora, 1645-1803, Tucson, University of Arizona Press, 2002.

Shreve, F. e I.L. Wiggins, Vegetation and flora of the Sonoran Desert, vol. I y II, Stanford, Stanford University Press, 1964.

Turpin, S.A., “On a Wing and a Prayer: Flight Metaphors in Pecos River Art.”, en Turpin, S.A. (ed.), Shamanism and Rock Art in North America, Special publication 1, Texas, Rock Art Foundation, Inc. San Antonio, 1994, pp. 73-102.

Villalpando, E., “Cazadores-recolectores y agricultores del contacto”, en Historia General de Sonora. Vol. I. Periodo prehistórico y prehispánico, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, pp. 263-289.

____________, “Los que viven en las montañas. Correlación Arqueológico-etnográfica en Isla San Esteban, Sonora, México”, en Noroeste de México, núm. 8, México, Centro Regional Sonora, INAH, 1989.

____________, “Los nómadas de siempre en Sonora”, en Braniff, B. (coord.), La gran chichimeca. El lugar de las rocas secas, México, Jaca Book-Conaculta, 2001, pp. 71-76.

Citas

- R. S. Felger y M.B. Moser, People of the desert and sea, 1985; W.C. Hodgson, Food plants of the Sonoran desert, 2001. [↩]

- B. Johnston, The seri indians of Sonora, Mexico, 1980 y W. J. McGee, Los seris. Sonora, México, 1980. [↩]

- J. A. Cuellar, La comunidad primitiva y las políticas de desarrollo (el caso seri), 1980; Margarita Nolasco, “Los seris, desierto y mar”, en Anales, vol. XVIII, 1967, pp. 125-194; E. Villalpando, “Los que viven en las montañas. Correlación arqueológico-etnográfica en Isla San Esteban, Sonora, México”, en Noroeste de México, núm. 8, 1989. [↩]

- E. W. Moser, “Seri bands”, en The Kiva, núm. 28 (3), 1963, pp. 14-27. [↩]

- C. C. DiPeso y D. S. Matson, “The Seri Indians en 1692 as described by Adamo Gilg, S. J.”, en Arizona and the west, núm. 7 (1), 1965, pp. 33-56. [↩]

- J. Nentvig, Descripción geográfica , natural y curiosa de la Provincia de Sonora, 1971 y I. Pfefferkorn, Descripción de la Provincia de Sonora, 1984. [↩]

- Thomas Bowen, Seri prehistory. The archaeology of the Central Coast of Sonora, México, 1976 y Unknown island, 2000. [↩]

- E. Villalpando, “Cazadores recolectores y agricultores del contacto”, en Historia general de Sonora, 1985; “Los que viven en las montañas…”, en op. cit., 1989, “Los nómadas de siempre en Sonora”, en B. Braniff (coord.), La gran Chichimeca, 2001. [↩]

- W. J. McGee, op. cit, 1980. [↩]

- F. Shreve y I.L. Wiggins, Vegetation and Flora of the Sonoran Desert, 1964. [↩]

- E. W. Moser, “Seri bands”, en op. cit., 1963. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Seri Indian food plants: desert subsistence withouth agriculture”, en Ecology of food and nutrition, núm. 5 (1), 1976. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, op. cit., 1985. [↩]

- E. Y. Dawson, “Some ethnobotanical notes on the Seri Indians”, en Desert Plant life, núm. 16 (9), 1944. [↩]

- W. J. McGee, op. cit., Thomas Bowen, Seri prehistory. The archaeology of the central coast of Sonora, Mexico, 1976, p. 72. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Columnar cacti in Seri Indian culture”, en The Kiva, núm. 39 (3-4), 1974; People of the Desert…, 1985. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Seri Indian food plants…”, en op. cit., 1976. [↩]

- Idem. [↩]

- E. Y. Dawson, “Some ethnobotanical notes…”, en op. cit.; 1944, R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985 y Thomas Bowen, Seri prehistory…, 1976. [↩]

- M. del Barco, Historia natural y crónica de la Antigua California, 1975, F. X. Clavijero, Historia de la Antigua o Baja California, 1975. [↩]

- Apud C. C. DiPeso y D. S. Matson, “The Seri Indians…”, en op. cit., 1965. [↩]

- W. J McGee, Los seris…, 1980. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985. [↩]

- Idem. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Columnar cacti…”, en op. cit., 1974. [↩]

- Apud E. F. Castetter y W. H. Bell, “The aboriginal utilizitation of the tall cacti in the American Southwest”, en Bulletin, núm. 307, 1937. [↩]

- Claude Lévi-Strauss, Mitológicas. Lo crudo y lo cocido, 1982. [↩]

- Apud C. C. DiPeso y D. S. Matson, “The Seri Indians…”, en op. cit., 1965. [↩]

- Gianfranco Cassiano, “Observaciones sobre la función de las tablas en la historia de Baja California”, en Arqueología, núm. 2, 1988. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Columnar cacti…”, en op. cit., 1974. [↩]

- Elisa Villalpando, “Los que viven en las montañas…”, en op. cit., 1989. [↩]

- Elisa Villalpando, “Cazadores-recolectores y agricultores…”, en op. cit., 1985. [↩]

- F. X. Clavijero, op. cit., 1975.’ [↩]

- Standley apud E. F. Castetter y W. H. Bell, “The aboriginal utilization…”, en op. cit. , 1937. [↩]

- W. C. Hodgson, Food plants of the Sonoran Desert, 2001, p. 102. [↩]

- Apud C. C. DiPeso y D. S. Matson, “The Seri Indians…”, en op. cit., 1965. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Seri Indian food plants…”, en op. cit., 1974. [↩]

- W. J. McGee, Los seris…, 1980. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985. [↩]

- S. Ryerson, “Seri ironwood carving: an economic view”, en N. H. H. Graburn (ed.), Ethnic and tourist arts, 1976. [↩]

- Gianfranco Cassiano, “Chamanismo y prácticas de sanación en algunos grupos indígenas de la penímsula de Baja California”, mecanoescrito, en prensa. [↩]

- M. Eliade, Shamanism. Archaic techniques of ecstasy, 1974. [↩]

- S. A. Turpin, “On a Wing and a Prayer: Flight metaphors in Pecos river art”, en Shamanism and rock art in North America, 1994. [↩]

- Thomas Bowen, “Seri”, en A. Ortiz (ed.), Handbook of North American Indians, vol. 10, 1983. [↩]

- Margarita Nolasco, “Los seris…”, en op. cit., 1967. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985. [↩]

- Thomas Bowen, Seri prehistory…., 1976. [↩]

- Elisa Villalpando, “Los que viven…”, en op. cit., 1989. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Seri Indian pharmacopoeia”, en Economic botany, núm. 28 (4), 1974. [↩]

- A. Pérez de Ribas, La historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes las más bárbaras y fieras del nuevo orbe, 1944. [↩]

- Elisa Villalpando, “Los que viven…”, en op. cit., 1989. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985. [↩]

- Idem. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, “Seri Indian food…”, en op. cit., 1974. [↩]

- I. Pfefferkon, Descripción de la provincia…, 1984. [↩]

- E. F. Castetter y W. H. Bell, “The aboriginal utilization…”, en op. cit., 1937. [↩]

- Thomas Bowen, Seri prehistory…, 1976. [↩]

- R. S. Felger y M. B. Moser, People of the Desert…, 1985. [↩]