La familiaridad entre el alemán, inglés, es-

pañol, francés e italiano y a no es suficiente

para ninguno que quiera estar informado

en una civilización moderna. La tendencia

es hacia un mundo con una sola civiliza-

ción, pero hay una multitud de civiliza-

ciones y lenguas…

Antoine Meillet

Lo que el mundo más necesita son cerca de

más de 1 000 lenguas muertas, y una más

viva… y adivina a cuál se refiere él…

C.K. Orden

La diversiad lingüística empieza en la

Puerta de junto, no sólo eso, encasa y den-

tro del mismo hombre…

Martinet

Estamos devastando el planeta y a nosotros mismos

Discutiré en este ensayo el futuro del planeta en términos de salud del ecosistema. Las personas sólo somos una pequeña parte del ecosistema, pero nosotros, más que ninguna otra parte del sistema, hemos dañado y destruido su salud. Hoy, estamos matando tanto a la biodiversidad y a la lingüística como a la diversidad cultural, y a través de esta forzada homogenización arruinando el planeta.

En la introducción a la nueva edición de su libro On Biocultural Diversity. Linking Language, Knowledge and the Environment,1 Luisa Maffi cita a Diane Ackerman. La cita resume la seriedad con la que debemos tomar esta catástrofe que estamos provocando nosotros mismos:

Somos de entre los más raros de los raros no por nuestros números sino por las diferencias de nuestro ser de cualquier forma, al paso de nuestra evolución, nuestro poder de sujetarnos al planeta entero y lo precario de nuestro futuro.

Somos pequeños magos en evolución que estamos más capacitados para transformar el mundo que para entenderlo. Otros animales no se desarrollan lo suficientemente rápido para competir con nosotros. Es posible que podamos extinguirnos y si lo hacemos, no sólo seremos la única especie que se sabotea a si misma, más aún, la única que puede prevenirlo.

Mi primera pregunta es: ¿vamos a prevenirlo?, o ¿somos parte del problema? Ésta es nuestra elección. De cualquier manera, tenemos un planeta que en un tiempo de 100 años depende de ti y de mí.

Ahora, si nos vamos a destruir a nosotros mismos, posiblemente no lo lamentaríamos -después de todo, el planeta ha tenido personas sólo durante una pequeña fracción de su existencia. El planeta es necesario para nosotros, pero de ninguna manera nosotros somos necesarios para el planeta. Estamos hoy, debido a nuestras acciones -y nuestra falta de acciones también- dañando al planeta mismo -estamos haciendo que el planeta entero, incluyendo todas las otras partes del ecosistema enfermen.

Comparado con los billones de años que nuestro planeta ha existido y aun los 500 000 años que nuestra especie, el Homo sapiens, ha estado en la Tierra, un año no es nada. Mi reclamo principal es que durante el año pasado se han tomado más decisiones que afectan negativamente la salud del ecosistema completo, que en ningún otro año en la historia del planeta. Mostraré a lo largo de este ensayo algunas de ellas, para darles un amplio contexto; esto incluye una discusión acerca de la seguridad de vida que estamos perdiendo rápidamente, y los riesgos que tomamos hoy para recobrar la seguridad perdida.

La paradoja: las lenguas son parte de la herencia de la

humanidad, pero las estamos matando

Comienzo con una paradoja: se ha dicho que los lenguajes son parte de la herencia de la humanidad -pero nosotros las estamos matando. Hay una cantidad de belleza en la UNESCO y Naciones Unidas y la retórica nacional acerca de la importancia de mantener todos los lenguajes del mundo.

Son parte de la herencia de la humanidad; con la muerte de cualquier lengua, una basta biblioteca muere. La UNESCO recientemente adoptó la Declaración Universal de la Diversidad de Culturas (en la 31ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en Paris, Francia, realizada del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001) en donde se pidió acción en contra de la homogenización que es el resultado de la desaparición de las lenguas:

“La diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad lo es para la naturaleza. En este sentido, ésta es la herencia común de la humanidad y debe ser reconocida y afirmada para el beneficio de presentes y futuras generaciones (Artículo 1°).”

Stephen Wurm2 agrupó muchos de los argumentos para la necesidad de una diversidad lingüística:

Cada lengua refleja su propio punto de vista y su cultura compleja, proyectando la forma en la que cada comunidad hablante ha resuelto sus problemas manejado su mundo y ha formulado sus pensamientos, sus sistemas de filosofía y comprensión de su propio mundo. Cada lengua es el significado de la expresión de la herencia cultural intangible de la gente y se mantiene una proyección de esta cultura por algún tiempo aun después de que la cultura de la cual subyace decaiga y se desmorone bajo el impacto de una fuerza generalmente metropolitana, de una cultura diferente.

Aun así, con la muerte y desaparición de tal lengua, parte de nuestro conocimiento y comprensión del pensamiento humano y punto de vista del mundo se pierde para siempre.3

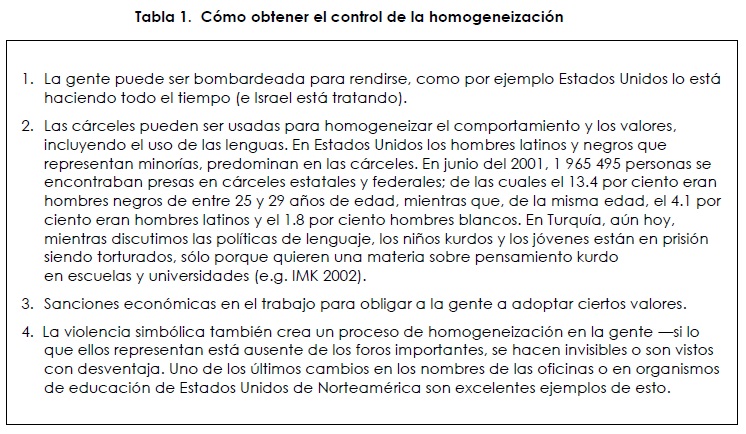

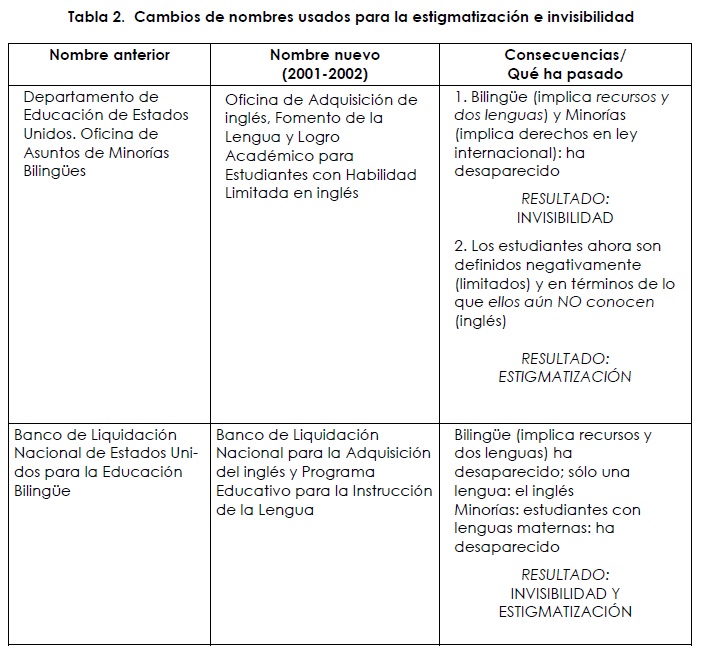

A pesar de la retórica acerca del valor de cada lengua, los esfuerzos de homogeneización lingüística parecen estar ganando fuerza, al parecer por las acciones de los gobiernos y del mundo globalizado. El control de la homogeneización puede ser obtenido de diferentes maneras, fisica y mentalmente.

Aun si me concentro en las lenguas, debo también tomar ejemplos de las otras áreas de homogeneización, puesto que están interconectadas.

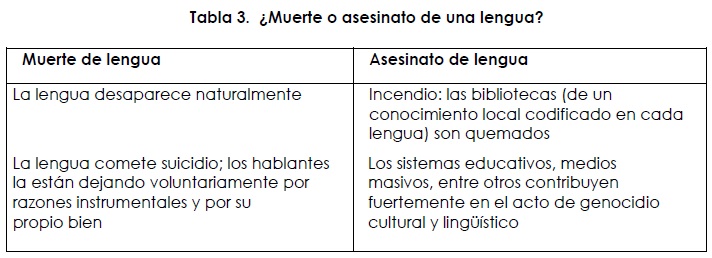

Regresando a las lenguas, con la muerte de cada lengua, una vasta biblioteca muere también. Pero esa vasta biblioteca de específico conocimiento local no sólo se elimina al desaparecer la lengua, las bibliotecas son puestas al fuego, estamos hablando de crimen. Las lenguas no cometen suicidio, aun si algunas veces parece que los hablantes están voluntariamente dejando su lengua, lo que nosotros experimentamos es un genocidio lingüístico y cultural.

Actualmente, las lenguas están siendo asesinadas mucho más rápido que antes; además, otras se hallan amenazadas.

Una lengua se encuentra amenazada si sólo unos pocos la usan y además existen estatutos políticos débiles, principalmente si los niños no la están aprendiendo más, es decir, cuando la lengua no se trasmite a las siguientes generaciones.

Aun los lingüistas más “optimistas” estiman que la mitad de las lenguas orales pueden haber desaparecido o al menos no han sido aprendidas por los niños en los últimos cien años,4 incluso los investigadores “pesimistas pero realistas” estiman que podemos tener solamente un 10 por ciento de las lenguas orales actuales5 o sólo el 5 por ciento, de algunas 300 lenguas,6 dejadas como vitales, es decir, lenguas no amenazadas en el año 2100.

Los agentes directos más importantes para acabar con una lengua son los medios masivos de comunicación y los sistemas educativos, ya que atrás de ellos se encuentran los verdaderos culpables: la economía global y los sistemas militares y políticos.

Cuando las lenguas son aprendidas en “substracción” (es decir, remplazando la lengua materna) en lugar de aprenderlas adicionalmente (es decir, además de la lengua materna), las lenguas aprendidas se convierten en “los asesinos de las lenguas”. Estos “asesinos de lenguas” dejan serios daños en la diversidad lingüística del mundo. Aun si todas las lenguas oficiales son tratadas como lenguas no oficiales, el inglés es hoy el más importante asesino de lenguas del mundo.

No contamos con las bases para la planeación

de políticas lingüísticas

Si queremos hacer la planeación global de lenguas, como un prerrequisito para sensibilizar las políticas mundiales de las lenguas, necesitamos conocer por lo menos lo básico acerca de las lenguas del mundo. Hoy no tenemos esas bases. Debo dar algunos ejemplos.

Desconocemos cuántas lenguas hay en el mundo. Hay una razón aceptable y reprochable para nuestra ignorancia. La aceptable es por supuesto el hecho de que no existe una exacta definición de qué es una lengua en oposición a un dialecto o a otra variante. La similitud estructural y la mutua inteligibilidad no es suficientemente diferente. La frontera entre lenguas y otras variedades es política y no lingüística: una lengua es un dialecto con un ejército y con fronteras de Estado o el dialecto de las elites.7

La razón inaceptable de nuestra ignorancia es la ausencia de recursos para el estudio de las lenguas. En Dinamarca, donde yo vivo, hay aproximadamente 24 millones de puercos y como 5 millones de personas. Desde cualquier punto de vista, hay una exacta información acerca de cada puerco, su edad, su peso, su duración de vida, etcétera, pero no tienen la menor idea de cuántas lenguas habla la gente de Dinamarca y quiénes las hablan. El tocino es el producto de mayor exportación en Dinamarca, pero no se sabe nada acerca del capital lingüístico de la gente, más allá de saber que hablan el danés o el inglés, pues si la gente conoce otra lengua pasa desapercibida o, peor aún, es considerada discapacitada. Esto no lo pueden convertir a otro tipo de capital, e.g. “capital simbólico” en términos de Bourdieu8 o “capital nacional” en términos de Beverly Skeggs.9

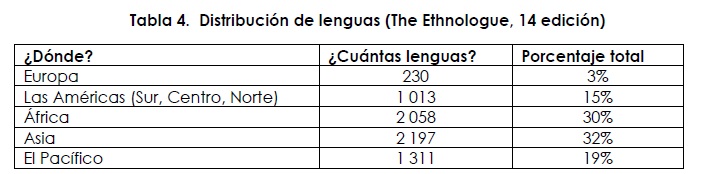

La mayoría de los lingüistas dicen que existen entre 6 y 7 mil lenguas. The Ethnologue10 enumera más de 6 800 lenguas en 228 ciudades, pero seguramente debe ser por lo menos el doble de lenguas.

En todas las sociedades existen personas sordas, donde la gente oyente tiene lenguas orales desarrolladas y donde los sordos también tienen lenguas de signos desarrolladas, lenguas complejas y abstractas.11

Aquellos que hablan acerca de las “lenguas”, pero sólo de lenguas habladas, participan, a través de la invisibilidad de las lenguas de signos, en la matanza de tal vez la mitad de la diversidad lingüística en la Tierra. En este ensayo discuto sólo de lenguas orales; sabemos muy poco acerca de las lenguas de signos, aun si la literatura está creciendo rápidamente12 y la Federación Mundial de los Sordos.13

No sabemos exactamente dónde se encuentran ubicadas las lenguas en el mundo, ni sus hablantes ni los usuarios de las lenguas de signos. Lo que sí es claro, es que mientras Europa es genéticamente la región más homogénea del mundo, por ejemplo, la parte más pobre, es también la más pobre en diversidad lingüística.14

Si descontamos los inmigrantes recientes pero tomamos en cuenta la ex Unión Soviética, tenemos solamente el 3 por ciento de las lenguas orales del mundo.15 El Este Medio es también extremadamente pobre en diversidad lingüística.

The Ethnologue16 brinda las siguiente figuras y distribución: Europa presenta 230 lenguas, es decir, el 3 por ciento; las Américas (Sur, Central y Norte) tienen 1 013 lenguas, el 15 por ciento; África 2 058, el 30 por ciento; Asia 2 197, el 32 por ciento y el Pacífico 1 311, 19 por ciento (datos obtenidos de la Tabla 4).

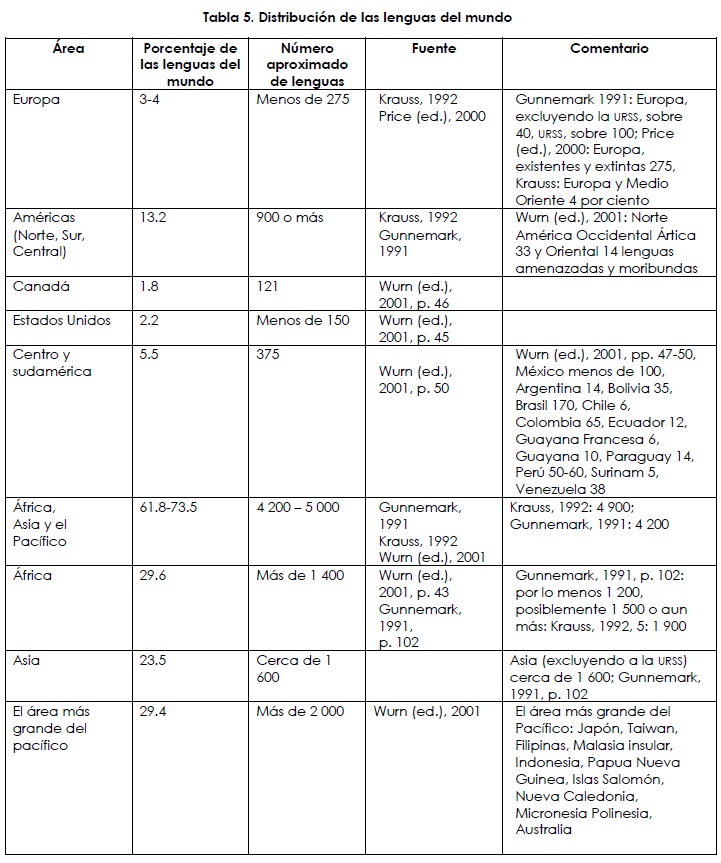

En la Tabla 5 usé algunas otras fuentes.17 Aun aquí podemos ver cuán inestables son nuestras figuras.

La Tabla está basada en lenguas orales solamente pero un conteo con base en lenguas de signos probablemente podría dar una distribución similar. Las figuras y porcentajes son extremadamente inseguros. Los he tomado en cuenta usando un total de 6 800 lenguas y omitiendo todos los “mayor que” y “menor que”; las figuras mismas son en gran medida suposiciones para la mayor parte del mundo.18

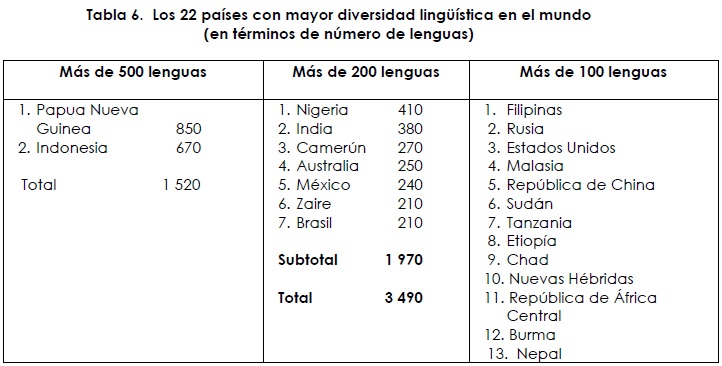

Papua Nueva Guinea con más de 850 lenguas e Indonesia con cerca de 670, tienen juntas un cuarto del total de las lenguas del mundo. Cuando agregamos a esos dos países otros siete, que tienen más de 200 lenguas cada uno (Nigeria 410, India 380, Camerún 270, Australia 250, México 240 y Zaire y Brasil con 210 cada uno), obtenemos casi 3 500 lenguas, es decir, 9 países tienen más de la mitad de las lenguas orales del mundo. Con los siguientes 13 países, aquellos que cuentan con más de 100 lenguas cada uno (Filipinas, Rusia, Estados Unidos, Malasia, China, Sudán, Tanzania, Etiopía, Chad, Vanuatu, República Africana Central, Myanmar/Burma y Nepal), obtenemos 22 países con una mega-diversidad. Cerca del 10 por ciento de los países del mundo, tienen alrededor del 75 por ciento de las lenguas del mundo (ninguno de ellos está en Europa, si Rusia se considera como un país no europeo). (Tabla 6, esas figuras fueron tomadas de la doceava edición de The Ethnologue).

De la misma manera, no tenemos datos reales para cuántos usuarios/hablantes nativos tienen las distintas lenguas.

Aun de una lista de las principales lenguas, 10 o 20 varían enormemente dependiendo de cuál es la fuente y el año en que se usan. Muchas de las figuras (y aún nombres), todavía para esas grandes lenguas, son menos que exactas.19

Las 10 principales lenguas del mundo en términos de número de hablantes representa solamente 0.10-0.15 por ciento de las lenguas orales del mundo, pero esas grandes lenguas -“asesinas de lenguas”- cuentan por aproximadamente la mitad de la población del mundo.

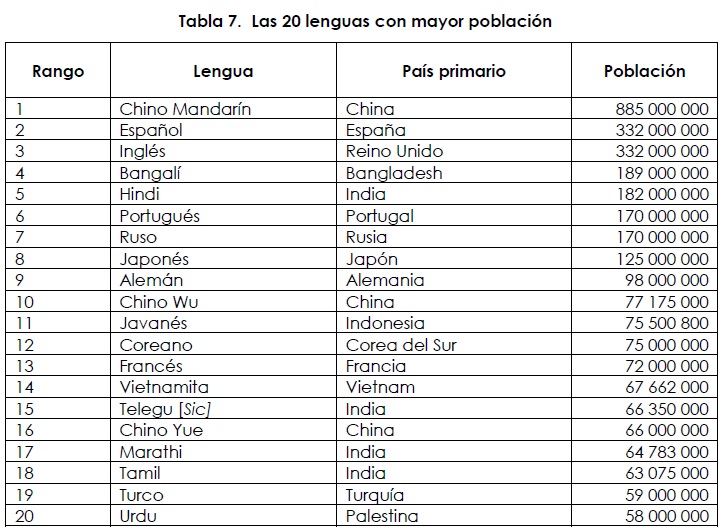

Debo demostrar la falsedad de nuestras figuras aun para esas grandes lenguas. La Tabla 7 muestra las 20 lenguas principales por población en la 13ª edición de The Ethnologue en febrero de 1999. Aquí, el español ha superado por primera vez al inglés en términos de hablantes de lengua materna. El hindi, ubicado en el rango 5, y el urdu, en el 20, están separados, como deben estar. El árabe no figura en esta lista, porque ha sido dividido en varias lenguas árabes y ninguna de ellas son lo suficientemente grandes para estar en la lista de los 20 principales.

La Tabla 8 muestra mi último intento de contar, con base en varias fuentes detalladas ahí. El hindi ha rebasado al español y al inglés en términos de hablantes de lengua materna y está muy cerca del inglés aun en términos de todos los hablantes. Tenemos que dejar atrás al árabe, no incluirlo de nuevo en la lista, considerando el rasgo de todos los hablantes de lenguas maternas en la lista de The Ethnologue de su 14ª edición.

Fuente. The Ethnologue, http//www.sil.org/ethnologe/,13 edición-

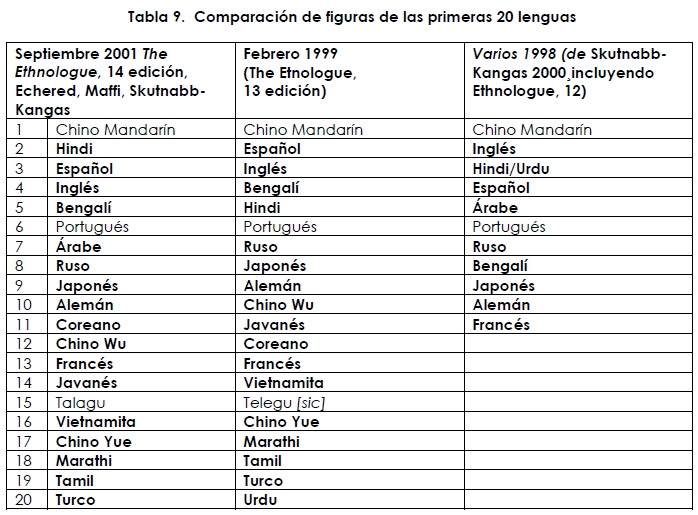

En la Tabla 9 comparé los rangos de las Tablas 3 y 4 combinadas con una que usé en mi libro del año 2000 basado en The Ethnologue, 12ª edición y en los datos del árbol de David de 1997,20 en los de Crystal,21 de Harmon22 y Graddol.23 Como podemos ver, el árabe está en esa lista, y el hindi y el urdu fueron combinados como una sola lengua,24 algo que menciono en mi libro puede causar una guerra -algo como una irónica unidad forzada en la situación actual de India/Pakistán. Sólo el chino mandarín, el portugués y el telugu tienen el mismo rango en las tres fuentes.

*** La tabla está basada en mis cálculos de 1) los datos en The Ethnologue, 13 edición; 2) in¬formación proporcionada a través de un e-mail del 23 de enero del 2002 por Pam Echerd, del Instituto Lingüístico de Verano sobre las 14 lenguas que ella actualizó de The Ethnologue, 14 edición para sus archivos personales. ¡Gracias!; y 3) la cuenta de Luisa Maffi para un libro de su autoría para la UNESCO (Maffi, Skutnabb-Kangas y Harmon, en prensa), con base en los datos de The Ethnologue, 14 edición árabe. Igual que el chino, el árabe ha sido recientemente subdividido en The Ethnologue en diversas lenguas árabes (la división está basada en países y dialectos de len¬guas árabes). Esto significa que el árabe sólo figura como número 25 (árabe de Egipto), 41 (árabe de Algeria), 51 (árabe de Marruecos), etcétera, donde sentimos que no debería desaparecer de la lista de las 20 lenguas y tener reunidas las varias lenguas árabes.

El cambio de rango se marca con negritas.

La conclusión de este pequeño ejercicio es que cuando estamos hablando de las lenguas del mundo, aun de las más grandes, no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Algunas de las modificaciones en las tablas son causadas por los cambios en los sistemas de clasificación, otros son resultados de cambios reales, pero muchos son resultados de adivinanza en el trabajo. El problema es que no sabemos cuál es cuál. No tenemos ni la información básica necesaria para una eficiente planeación lingüística ni políticas de lenguaje. Aun hablando de millones de personas, nuestras figuras son todo menos confiables. Como mi ejemplo inicial del danés muestra que sabemos más acerca de puercos que de personas.

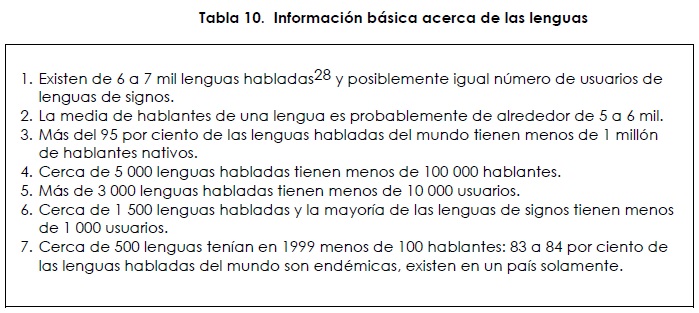

Que hay acerca de las pequeñas lenguas, en términos de números de hablantes/usuarios de lengua de signos. Como sabemos, la mayoría de las lenguas del mundo son habladas por poca gente. La media en número de hablantes de una lengua es probablemente alrededor de 5 a 6 mil.25 Solamente hay menos de 80 lenguas con más de 10 millones de hablantes, contados de entre más de 4 billones de personas, de acuerdo con The Ethnologue, 14ª edición. Menos de 300 lenguas son habladas en comunidades de 1 millón o más de hablantes, lo que significa que más del 95 por ciento de las lenguas habladas en el mundo tienen menos de 1 000 hablantes nativos. Un cuarto de las lenguas habladas del mundo, y la mayoría de las lenguas de señas cuentan con menos de 1 000 usuarios y al menos unas 500 lenguas tenían en 1999 menos de 100 hablantes.26 Entre 83 y 84 por ciento de las lenguas del mundo son endémicas: existen en un país solamente.27, 28

Sin embargo, hay muchos errores serios en The Ethnologue, aun en la última edición (14ª). Lo mismo pasa con la segunda edición de Wurm del nuevo Atlas de Lenguas en Peligro de Extinción. Lo he visto en algunas de las situaciones que personalmente conozco bien. Para tomar sólo un ejemplo, por lo menos seis, o probablemente siete de las diez lenguas saami están mal ubicadas en el Atlas en términos de las categorías en peligro de extinción, según la definición del Atlas mismo.29 Si todos nosotros, y especialmente los indígenas quienes usan ese pequeño número de lenguas, tuvieran la oportunidad de corregir el dato que sabemos que es incorrecto, ayudaría mucho.

No es necesario decir que las lenguas están siendo eliminadas más rápido ahora que antes en la historia de la humanidad. Todos conocemos las predicciones de Krauss, Wurm y otros.30

A pesar de que ha pasado ya una década desde que Krauss presentó su primer predicción en Language en 1992, debería ser posible verificar hasta qué grado se ha materializado la tendencia que él discutió.

Pero hasta donde sé, nadie ha tratado de verificarlo. Por supuesto, no contamos con el dato exacto o con el dato más reciente, ni siquiera considerando lo que está basado en un trabajo de adivinanza, pero al menos deberíamos de tratar. Nuevamente, es nuestra responsabilidad.

Aun si las Listas rojas para el Tratamiento de animales y plantas (ver Tabla 11) no reciben suficiente soporte financiero para ser exactos, los Libros rojos para Tratamiento de lenguas (Tabla 12) están en una peor situación -en la mejor parte, son mantenidas por los individuos, como una labor de amor, con muy pocos recursos.

Más aún, las categorías que provocan los daños están en constante crecimiento y a mayor velocidad.31

Mi primera conclusión es que los lingüistas necesitan empezar gritando. Es nuestra responsabilidad que no tengamos aún los hechos básicos, y los recursos para obtener esos factores que son necesarios. Al final de mi trabajo debo regresar a la pregunta: ¿para qué se están usando los recursos del mundo?

Los culpables: principalmente la educación indígena

y la educación de minorías participan en el genocidio lingüístico

Definición del genocidio lingüístico en educación

Es claro, desde las estadísticas de números de lenguas y número de hablantes, que los indígenas y las minorías son los principales depositarios de la diversidad lingüística del mundo, por lo que es decisivo lo que pasa con sus lenguas; muchos de ellos han tenido que ser tradicionalmente multilingües, y han tenido que mantener sus propias lenguas. Hoy en día la educación formal llega a gran cantidad de personas, las escuelas pueden matar la lengua en una generación que, sin el tipo formal de educación occidental, podrían mantenerse por cientos o aun miles de años más.

La educación de los indígenas y de las minorías, en muchas partes del mundo, está siendo organizada hoy en día en directa contradicción con nuestro mejor conocimiento científico de cómo debe ser organizada; así es la educación en ambas minorías y de los grupos numéricamente grandes, pero políticamente dominados en la mayoría de las ciudades africanas y muchos países asiáticos.32

La mayor parte de esta educación participa del genocidio lingüístico y cultural, de acuerdo con los Artículos II (e) y (b) de la Convención Internacional en la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de las Naciones Unidas (en 1948):

Artículo II (e): “forzando la transferencia de niños de un grupo a otro grupo”; y

Artículo II (b): “causando serios daños corporal y mentalmente a miembros del grupo”.

De la misma manera, la mayor parte de la educación de las minorías es culpable del genocidio lingüístico de acuerdo con las Naciones Unidas en la definición especial de 1948:

Artículo III (1): “prohibiendo el uso de las lenguas del grupo en la interacción cotidiana o en las escuelas, o los impresos y circulación de publicaciones en la lengua del grupo”.

La educación asimilacionista en donde a los niños indígenas y de grupos minoritarios les enseñan a través de la lengua dominante causa daño mental y frecuentemente dirige a los estudiantes a usar la lengua dominante con sus propios hijos posteriormente, es decir, a través de una generación o dos los niños son forzados a cambiar lingüísticamente, y a menudo en otros sentidos, preferir el grupo dominante. Esto pasa a millones de hablantes de lenguas amenazadas en todo el mundo, no existen escuelas o clases en las que a los niños les enseñen por medio de las lenguas indígenas o las lenguas minoritarias amenazadas.

La transferencia a los grupos de hablantes de lenguas mayoritarias no es voluntaria: no existen alternativas y los padres no tienen la información confiable acerca de la consecuencia a largo plazo de las varias elecciones. Es por esto, que no hablamos de “suicidio de lenguas”, si a simple vista parece que los hablantes son quienes están abandonando sus lenguas. “La prohibición” puede ser directa o indirecta. Si no hay maestros hablantes de las lenguas minoritarias en las escuelas tanto preescolares como primarias y si las lenguas minoritarias no son usadas como el medio principal en la educación, el uso de esas lenguas es indirectamente prohibido en las actividades cotidianas o en la escuela, es decir, ésta es una causa del genocidio lingüístico.

La mayor parte de esta prohibición es hoy en día más sofisticada que el anterior castigo físico por hablar la lengua materna.33

La mayoría de los niños obviamente quieren, por su propio interés, aprender la lengua oficial del país y mayormente aprender también el inglés, si ésta no es una de las lenguas oficiales, pero aprender nuevas lenguas, incluyendo las lenguas dominantes no debería ser un proceso de sustracción de lenguas, sino de suma, adición a sus propias lenguas. La educación formal que es sustractiva, es decir, la que enseña a los niños en la lengua dominante a costa de su propia lengua, es genocida.

Enseguida les daré algunos ejemplos de genocidio lingüístico en educación en varias partes del mundo. Mi último libro ¿Genocidio lingüístico en educación o diversidad y derechos humanos mundial?34 proporciona cientos de ejemplos de la prohibición, los daños que causa, y el forzado cambio.35

Ejemplos de genocidio lingüístico en educación

Europa

Pirjo Janulf36 muestra en un estudio longitudinal que de aquellos miembros de minorías de inmigrantes finlandeses en Suecia que habían tenido una educación media sueca, ninguno habló nada de finlandés a sus hijos. Aun ellos mismos no habían olvidado su finlandés completamente, sus hijos fueron forzados a cambiarse al grupo mayoritario, al menos lingüísticamente. Nils-Erik Hansegård37 describe la intrusión de la lengua sueca en las vidas y casas del saami en el norte de Suecia; los saami culpan a la escuela. Elina Helander, saami, ha mostrado en su tesis38 sobre la misma área, que los jóvenes saami usan mucho más sueco que los saami viejos; más que la movilización social y geográfica y de los matrimonios interétnicos, la educación formal, parece ser la culpable.

África

Edward Williams hizo dos estudios empíricos a larga escala, probando casi a 1 500 estudiantes de los grados 1° a 7°, en Zambia y Malawi y entrevistando y observando a muchos más.39 En Zambia, a los niños se les está enseñando a través del inglés desde el primer grado y estudian la lengua local como una materia. Esto es conocido como educación sumergida.40 En Malawi, se les enseña a través de las lenguas locales, en la mayoría de los casos en sus lenguas maternas, durante los primeros cuatro años, mientras que estudian inglés como una materia. Desde el 5° grado en adelante, los niños en Malawi también estudian por medio del inglés. Aun cuando los niños de Zambia han tenido toda su educación escolarizada en inglés, los resultados en pruebas en inglés no fueron mejores que aquellos de los niños de Malawi que han estudiado solamente el inglés como materia. De hecho los niños de Malawi fueron ligeramente mejores que los niños de Zambia.

En ambos países hay grandes diferencias en los resultados en inglés entre los niños urbanos y los niños rurales, lo que significa que la lengua inglesa no es socialmente una mejor democracia.

También, hay grandes diferencias de género, lo que significa que la lengua inglesa no mantiene una igualdad de géneros.

Muchos de los alumnos de Zambia no pueden aún ser evaluados en su lengua local porque no la pueden leer.

Por otro lado, cuando los niños de Malawi fueron evaluados en su lengua local, casi no hubo diferencias entre los alumnos urbanos y los alumnos rurales, o entre los géneros. Un gran número de alumnos de Zambia se quejan por “tener muy pobre o cero competencia leyendo en dos lenguas”.41 El “éxito de Malawi enseñando a leer en la lengua local”, por otro lado, es logrado a pesar de la ausencia casi completa de libros y clases con un porcentaje de alrededor de 100 alumnos, muchos de los cuales se les enseña al descubierto”.42

A menudo oímos que no hay dinero para enseñar en todas las lenguas, en África o Asia. Repitiendo la evidencia de la India,43 Williams concluye que [la] moral del logro en Malawi parece deberse a que si los recursos son escasos, existe una gran probabilidad de éxito intentando enseñar a sus alumnos una lengua local conocida mejor que una desconocida.44

De entre 74 a 89 por ciento de niños en grados de tercero a sexto son calificados como que no comprenden adecuadamente un texto en inglés adecuado para su nivel,45 “esto se debe probablemente a que ellos no pueden entender los temas contenidos en los libros de texto”,46 y por eso es “difícil ver cómo la mayoría de los alumnos en Zambia y Malawi pueden aprender otros temas exitosamente leyendo en inglés”.47

Enseñar a través de una lengua africana de una u otra forma produce más democracia e igualdad, que usando una lengua extranjera como la medida de estatus y como un medio de educación que lastima a los niños y también a la sociedad entera.

Williams concluye que para la mayoría de niños en ambos países los resultados de la prueba y la observación en los salones de clases, sugieren que es un claro riesgo que la política de usar inglés como una lengua vehicular puede contribuir a impedir el desarrollo en lugar de promover el crecimiento académico y cognitivo”.48

El estudio de Zubeida49 con hablantes xhosa, estudiantes del 4° y 7° grados en Sudáfrica, muestra resultados similares. Se les dieron una serie de imágenes que tenían que colocar en el orden correcto y describirlas tanto en xhosa como en inglés. En palabras de Desai, esto muestra “el rico vocabulario que tienen los niños cuando se expresan en xhosa y el pobre vocabulario que tienen cuando se expresan en inglés”.50 El Consejo de Lenguas de Sudáfrica (en donde Desai ha sido miembro desde 1996 y Presidenta; actualmente ella es Presidenta Electa) discutió en marzo de 1999, criticando al gobierno, que los estudiantes africanos no están aptos para recibir una educación de calidad si ellos no tienen la posibilidad de acceder a un conocimiento equitativo. El Consejo argumentó además que un acercamiento pedagógicamente más sano debería permitir a todos los estudiantes a escribir sus exámenes en su lengua materna.51

Kathleen Heugh muestra en un estudio52 que el porcentaje de estudiantes negros que aprobaron sus exámenes fue bajando durante el número de años que ellos pasaron utilizando su lengua materna en decaimiento.

Todos estos estudios se ajustan a la definición de genocidio de las Naciones Unidas “de causar un serio daño corporal y mentalmente a los miembros del grupo”. Los estudios confirman un patrón, en muchos contextos, poscolonial. La política mundial de bancos emplea una retórica de respaldar las lenguas locales, pero consolidando exclusivamente lenguas europeas fortalecidas.53 El ejemplo de Papua Nueva Guinea mencionado antes54 es una verdadera excepción de esto.

Australia

Anne Lowell y Brian Devlin llegaron a una conclusión similar en Australia en un artículo55 describiendo la “Mala comunicación entre los estudiantes aborígenes y sus maestros no aborígenes en una escuela bilingüe”.

Se ha demostrado claramente que “aún para la escuela primaria, en el salón de clases, los niños con frecuencia no comprenden las instrucciones en inglés”.56

“Las rupturas en la comunicación frecuentemente ocurren entre los niños y sus maestros no aborígenes”,57 con el resultado de que “el espacio de falta de comunicación inhibe severamente la educación de los niños cuando el inglés fue la lengua de instrucción e interacción”.58

En las conclusiones y recomendaciones, los autores dicen que el uso de una lengua de instrucción en el cual el niño no tiene suficiente competencia resulta ser una gran barrera para tener un aprendizaje exitoso en el salón de clases para niños aborígenes”.59

Estados Unidos y Canadá

John Baugh de la Universidad de Stanford, en un artículo60 traza un paralelo entre cómo los médicos pueden maltratar a sus pacientes y cómo los estudiantes de minorías (incluyendo por ejemplo ebonics/inglés negro usando estudiantes que no tienen entrenamiento del inglés americano como su primera lengua), son frecuentemente maltratados en su educación en Estados Unidos de Norteamérica. El daño causado en ellos por este maltrato y la falta de educación también se ajusta a la definición de las Naciones Unidas de “causar serios daños físicos o mentales a los miembros del grupo”.

Katherine Zozula y Simon Ford dicen en su reporte de 1985, “Perspectiva keewatin en la educación bilingüe”, acerca de los estudiantes inuit canadienses “que no son ni fluidos ni letrados en su propia lengua”; presentan además estadísticas escolares que muestran que los estudiantes “terminan sólo el 4° grado de nivel de estudios después de nueve años”.61

Los mismos resultados son presentados en la Real Comisión de Canadá en el Reporte de Personas Aborígenes de 1996. Ellos notaron que “la estrategia de inmersión, que ni respeta la lengua materna de los niños ni los ayuda a incrementar su fluidez en la segunda lengua, puede provocar que sea peor la fluidez en ambas lenguas”.62 La Conferencia de Política de Lenguaje Nunavut en marzo de 1998 es un eco de la demanda de que “en algunos individuos, ninguna lengua es firmemente apoyada”.63 Esta afirmación se basa parcialmente en el estudio empírico hecho por dos educadores experimentados del Artic Collage: Mich Mallon y Alexina Kublu, en una ponencia presentada en 1998 en dicha conferencia, establecen que “un número significativo de jóvenes no tienen fluidez completa en sus lenguas” y que muchos estudiantes “continúan apáticos, frecuentemente con habilidades mínimas en ambas lenguas”.64 Un reporte de 1998 (grandes esfuerzos de Kitikmeot para prevenir la muerte del inuktiut) anota que “los adolescentes no pueden conversar fluidamente con sus abuelos”.65

Estudiantes sordos

Otro ejemplo de educación de inmersión por asimilación, donde las minorías son enseñadas a través de lenguas dominantes, es cuando los estudiantes sordos son enseñados solamente en forma oral y la lengua de signos no tiene lugar en el currículum.

Esto también causa frecuentemente daño mental, incluyendo la prevención o retraso del potencial de crecimiento cognitivo.66

Para niños sordos el daño causado es mucho mayor que para los niños orales, siendo que tratan de forzar a los niños sordos a convertirse en orales solamente e impidiéndoles un completo desarrollo en una lengua de signos en la educación formal, además de que los privan de la oportunidad de aprender el único tipo de lenguaje a través del cual ellos pueden expresarse fluidamente entre ellos mismos.

Siendo que ellos, en muchos casos, no comparten su lengua materna con sus familiares, dependen completamente de una educación formal para realmente desarrollar su lengua de señas como lengua materna al más alto nivel posible.67 Es interesante ver como este genocidio es, algunas veces, auxiliado por un desarrollo de cooperación68 en el papel que desempeña el Consejo Británico tratando de evitar el uso de lenguas de signos en Hungría.

Todos estos son ejemplos de genocidio de acuerdo con los Artículos II (b) y (e). Muchos niños llegan a ser como los navajo de los que hablan Lee y McLaughlin en sus artículos, “Ambivalencias culturales acerca del navajo” y “La vergonzosa protección de su cultura y la hostilidad frente a la lengua”.69 Muchos indígenas y niños de minorías instruidos en una lengua dominante, muestran gran número de los indicadores de una educación inadecuada y una sociedad injusta: altos niveles de abandono, bajo desarrollo escolar, mínima representación en clases de educación especial, altos niveles de suicidios, criminalidad y desempleo en la juventud, etcétera. Pocos tienen la oportunidad de desarrollar completamente su potencial lingüístico, educacional, cognitivo y creativo.

Aun hoy en África y Asia hay gente que no conoce las lenguas africanas o asiáticas. Hay abuelos que no pueden comunicarse con sus propios nietos monolingües en inglés. Si el futuro de las elites africanas y asiáticas tienen al inglés como su única o principal lengua intelectual, ¿qué oportunidades tienen de entender las necesidades de sus conciudadanos hombres y mujeres, la mayoría de los cuales no hablan inglés? Si no conocen nada de sus antiguos continentes y sus culturas presentes, ¿cómo pueden mejorar su desarrollo?

Lengua materna como medio de educación

Arlene Stairs ha mostrado que “en escuelas cuyo soporte inicial de aprendizaje de inuktitut y donde sus estudiantes de 3° y 4° grados son fuertes escritores en inuktitut, los resultados escribiendo inglés también son los más altos”.70

La misma experiencia se repite en todo el mundo, con el navajo,71 con el saami, con todas esas minorías “nacionales” que tienen la lengua materna como medio de educación, como los hablantes de sueco en Finlandia, el welsh en el Reino Unido, el frisians en los Países Bajos, los resultados en los programas duales de lengua en Estados Unidos de Norteamérica y otros.

En Papua, Nueva Guinea, 470 lenguas son usadas como medio de educación en preescolar y los primeros dos grados; los niños llegan a ser capaces de leer y escribir más rápido y fácilmente en su lengua materna que en inglés, aprenden inglés con mayor velocidad y habilidad de lo que sus hermanos y hermanas mayores lo hicieron bajo el sistema antiguo; los resultados de los exámenes del 6° grado en las primeras tres provincias que comenzaron la reforma en 1993, fueron mucho más altos que en los estudiantes de provincias inmersos en inglés desde el primer grado.

El acceso está creciendo porque muchos padres ahora parecen más convencidos de enviar a sus hijos a la escuela y hacer los sacrificios necesarios para mantenerlos dentro. El abandono ha disminuido; en particular una muy alta proporción de niñas están en la escuela de la que estaba anteriormente, los niños están más animados, proactivos, confiados, e inquisitivos por aprender, y hacen más preguntas.72

En Alaska, sólo por mencionar algunos ejemplos, la maestra yu’piq Nancy Sharp,73 hace comparaciones, partiendo de la base de su propia experiencia: cuando a los niños yu’piq se les enseña por medio del inglés, son tratados por los maestros “blancos” como discapacitados y no avanzan; cuando a ellos se les enseña por medio del yu’piq, son “excelentes escribiendo, son estudiantes brillantes y contentos”.74

El sistema educativo de los Derechos Humanos Lingüísticos, garantiza el aprendizaje de una lengua en adición que es uno de los prerrequisitos necesarios (pero no suficientes) para prevenir el genocidio lingüístico y para que se mantenga la diversidad lingüística en la Tierra y el conocimiento acerca de cómo organizar la educación a que se refiere DHL.75

El sistema de derechos humanos no previene el genocidio lingüístico

Hemos establecido anteriormente que la educación por medio de la lengua materna debería ser un derecho humano lingüístico de base (DHL); pero los Convenios, Cartas Constitucionales y Convenciones Internacionales y Europeas dan muy poco soporte a los Derechos Humanos Lingüísticos en educación,76 las lenguas consiguen de ellos un tratamiento mucho más pobre que otras características humanas centrales. Es frecuente que la lengua desaparezca completamente en los párrafos sobre educación, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos77 el párrafo sobre educación (26) no menciona a la lengua en ningún momento. De igual forma, en el Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales78 (adoptado en 1966 e impuesto desde 1976), la lengua es mencionada a la par con raza, color, sexo, religión, etcétera en su Artículo General (2.2) y explícitamente se refiere a “grupos raciales, étnicos o religiosos” en su Artículo sobre educación (13.1). Aun así, se omite la referencia a lenguas o grupos lingüísticos: “…la educación debe permitir a todas las personas participar efectivamente en una sociedad libre, promover el entendimiento, la tolerancia y el compañerismo entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos…”

Cuando la lengua aparece en los párrafos sobre educación en los instrumentos de los derechos humanos, en los Artículos que tratan sobre educación, especialmente el derecho de tener la lengua materna como medio de educación, son más vagos y contienen muchas más modificaciones que ningún otro Artículo.79

Sólo uno de los abundantes posibles ejemplos será presentado de cómo la lengua en educación consigue un tratamiento diferente con respecto a otro.80 En la Declaración de los Derechos de Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de 1992 (adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1992), muchos de los Artículos usan la formula obligada “deber” y tienen pocas modificaciones o alternativas -excepto cuando se refieren a los derechos lingüísticos en educación. Comparemos la fórmula incondicional en el Artículo 1 acerca de identidad, con la de educación del artículo 4.3:

1.1. Los Estados deben proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías que se encuentran en sus respectivos territorios y deben apoyar las condiciones para la promoción de dicha identidad.

1.2. Los Estados deben adoptar legislaciones apropiadas y otras medidas para lograr esos fines.

4.3. Los Estados deben tomar medidas apropiadas para que, hasta donde sea posible, las personas que pertenecen a las minorías tengan oportunidades adecuadas para aprender su lengua materna o tener instrucción en su lengua materna.

El mismo tipo de formulación que se encuentra en el Artículo 4.3 abunda incluso en los últimos Artículos de los Derechos Humanos. Toda la formulación siguiente viene del Consejo de la Convención del Marco Europeo para la protección de las Minorías Nacionales y la Carta Constitucional Europea para Lenguas Regionales o Minoritarias, ambas en vigor desde 1998. De acuerdo con ellas, las lenguas minoritarias y algunas veces también sus hablantes deben “tanto como sea posible”, y “dentro de la estructura de los sistemas de educación [de los Estados]” obtener algunos derechos vagamente definidos, “medidas apropiadas” u “oportunidades adecuadas”, “si existe suficiente demanda” y “números considerables” o “un número suficiente de alumnos que lo deseen” o “si el número de usuarios de una lengua minoritaria o regional lo justifica”.

Los Artículos que cubren el medio de educación son tan favorecidos que las minorías están completamente a merced del Estado.81

Es claro que las opiniones y alternativas en la Convención y en la Carta Constitucional permiten a un Estado renuente enfrentarse con los requerimientos en una forma minimalista que pueda legitimar, por la vía del reclamo, que un plan no fue “posible” o “apropiado” o que los números no fueron “suficientes” o no “justifiquen” una medida, o que “permitan” a las minorías organizar la enseñanza de sus lenguas como un objetivo, a su propio costo.

Todavía, el sistema de Derechos Humanos debe proteger a las personas en el proceso de globalización más que darle un rango libre en las fuerzas del mercado. Los Derechos Humanos, especialmente los económicos y sociales son, de acuerdo con la abogada sobre derechos humanos Katarina Tomaševski,82 como correctivos en el mercado libre. El Primer Tratado Internacional de Derechos Humanos abolió la esclavitud; prohibir la esclavitud implica que la gente no debe ser tratada como mercancía, a su vez la Organización Internacional de Trabajo ha agregado que el trabajo no debe ser tratado como una mercancía, pero las “etiquetas de precios” deben ser removidas de otras áreas también. Tomaševski reclama83 que: “El propósito de la ley internacional de derechos humanos es… ejercer la ley de proveer y demandar y remover las etiquetas de precio de las personas y sus necesidades para su supervivencia”.

Las necesidades para sobrevivir incluyen no sólo la comida y habitación como elementos básicos (que deben aparecer bajo los derechos económicos y sociales), sino también otros básicos para mantener una vida digna, incluyendo los derechos civiles, políticos y culturales. Esto debe, por una razón u otra, estar de acuerdo con el espíritu de los Derechos Humanos de garantizar a las personas derechos humanos lingüísticos completos. Por supuesto los derechos necesitan estar ligados, deben ser una obligación-propietario y ambos, el sistema de monitoreo y el sistema de demandas necesitan estar situados con alguna clase de sanción por no cumplirse.

Los derechos humanos lingüísticos en educación deben garantizar un incondicional acceso de contar con la lengua materna como medio de educación, para todos aquellos que así lo deseen, dentro de un sistema educacional libre, comprensivo e incluyente. Deben proteger la diversidad lingüística.

En general, hoy en día no contamos con esos derechos básicos y diariamente se sigue matando a las lenguas. Cuando se escucha que las lenguas están desapareciendo, mucha gente puede decir: ¡¿y qué?! Mucha gente ni siquiera lo nota, porque nunca supieron que esas lenguas existieron, ¿no sería mejor para la paz del mundo si todos habláramos algunas de las lenguas “grandes” y nos entendiéramos? -sólo los lingüistas románticos quieren preservar las lenguas pequeñas. Las lenguas funcionales sobreviven, las otras fueron incapaces de modernizarse y adaptarse y así continúan los argumentos.

Aquí presento sólo dos de los muchos argumentos en contra del genocidio lingüístico y en apoyo a la permanencia de la diversidad lingüística (en lo sucesivo, DL). Comienzo con la relación entre diversidad lingüística y biodiversidad.

Argumento de la relación entre diversidad

lingüística y biodiversidad

La amenaza contra la biodiversidad

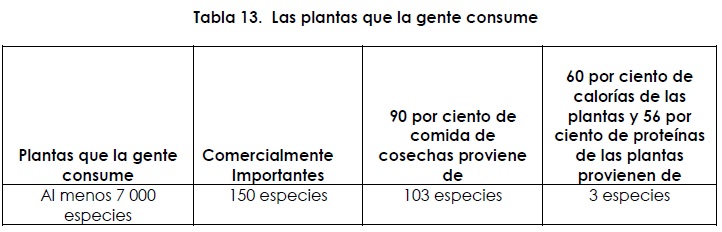

El mantenimiento de diversidades, en lo plural, es un extremo de una constante donde el ecocidio y genocidio lingüístico son el otro extremo. Empecemos con la biodiversidad. El monocultivo, los pesticidas, la deforestación, la ingeniería genética y el uso equivocado de fertilizantes y riego han llevado a un deterioro sin precedentes de toda clase de biodiversidad. Usamos agrobio-diversidad como un ejemplo (Tabla 13). La gente consume al menos 7 000 especies de plantas, pero “sólo 150 especies son comercialmente importantes y cerca de 103 especies cuentan para el 90 por ciento de las cosechas de comida del mundo. Sólo tres tipos de cosechas -arroz, cereal y maíz- integran cerca del 60 por ciento de las calorías y 56 por ciento de las proteínas que la gente obtiene de las plantas”.84

Fuente: Thrupp, 1999, p. 318.

El sobrante de la diversidad de la cosecha (todavía bajo) es repartido de 1-2 por ciento y la producción doméstica al 5 por ciento por año.85 “Casi todo el conocimiento de los granjeros sobre las plantas y sus sistemas de cultivo, algo que ha sido construido durante los 12 000 años de agricultura,86 puede llegar a desaparecer dentro de una o dos generaciones”.87 Igualmente, “casi todo el conocimiento local sobre plantas medicinales y sus sistemas, así como las plantas mismas pueden desaparecer dentro de una generación”.88 “Los bosques tropicales están decayendo a un rango del 0.9 por ciento al año y continúa. Mucha de la diversidad que queda en la Tierra puede desaparecer dentro de una o dos generaciones”.89 Figuras para la desaparición de la biodiversidad en general están disponibles de decenas de recursos (ver los sitios web en Tabla 11 para enlaces).

Comparando la amenaza contra la biodiversidad y la diversidad lingüística de forma silenciosa, la diversidad lingüística está desapareciendo relativamente más rápido que la biodiversidad. Les presentaré una comparación muy simple, basada en números y grados de extinción. El número de especies biológicas en la Tierra ha sido calculado en algo así como entre 5 y 15 a 30 millones, con un “valor estimado” de cerca de 12.5 millones de especies.

Sólo 1.5 millones de especies diferentes (de plantas y animales hongos, algas, bacterias y virus) han sido identificadas por científicos naturistas.90

De acuerdo con evaluaciones conservadoras (siendo optimistas), más de 5 000 especies desaparecen cada año, mientras que estimaciones pesimistas dicen que la figura puede ser de más de 150 000 cada año.

Usando la estimación más “optimista” de ambos, el número de especies (30 millones) y la muerte de especies (5 000 al año), la tasa de extinción es de 0.017 por ciento por año. Con el opuesto, la estimación más “pesimista” (5 millones de especies; 150 000 desaparecen al año), la tasa de extinción anual es 3 por ciento.

Por otro lado, investigadores que usan las tasas altas de extinción, frecuentemente emplean también estimaciones altas para números de especies. Si el número de especies es estimado en 30 millones y 150 000 desaparecen anualmente, la tasa debería ser de 0.5 por ciento por año. Muchos investigadores parecen usar tasas de extinción anuales que varían entre 0.2 por ciento (“realistape-simista”) y 0.02 por ciento (“realista-optimista”, éstas son mis etiquetas).

Si no atendemos al efecto acumulativo y hacemos un cálculo simplificado, de acuerdo con el pronóstico “realista-pesimista”, entonces 20 por ciento de las especies biológicas que tenemos hoy deberían estar muertas en el año 2100, en un lapso de 100 años.

De acuerdo con los pronósticos “realistas-optimistas” la estimación debería ser 2 por ciento.

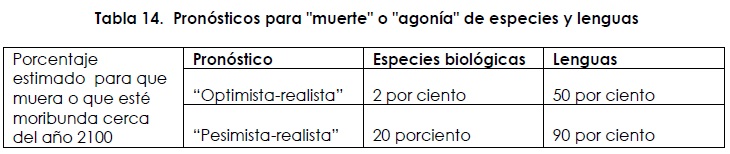

Las estimaciones optimistas, entonces, establecen que el 2 por ciento de las especies biológicas deberían estar muertas, pero el 50 por ciento de las lenguas también deberían estar muertas (o moribundas) en un lapso de 100 años. Estimaciones pesimistas dicen que el 20 por ciento de las especies biológicas deberían estar muertas, pero el 90 por ciento de las lenguas deberían estar muertas (o moribundas) en un lapso de 100 años (Tabla 14).

Desde el primer pronóstico, que apareció hace una década,91 basado en investigaciones sobre la velocidad de desaparición de las lenguas es posible tener alguna idea de la validez de los estimados si la idea que tenemos acerca del número de lenguas fuera más creíble, pero lamentablemente no lo son.

Correlaciones entre biodiversidad y diversidad lingüística y cultural

¿Cuál es la relevancia de esta información? En primer lugar, la diversidad lingüística y cultural por un lado, y la biodiversidad por otro son correlativas -donde una muestra es alta, frecuentemente la otra también lo es, y viceversa.

En segundo lugar, alguna de las muchas causas de la desaparición de la biodiversidad que han sido identificadas son destrucción del hábitat, por ejemplo a través de la explotación forestal, la extensión de la agricultura, el uso de pesticidas, y la pobre situación económica y política de las personas que viven en las más diversas ecorregiones del mundo.

Lo que mucha gente no sabe es que la desaparición de las lenguas también puede ser o llegar a ser el factor más importante para la destrucción de la biodiversidad.

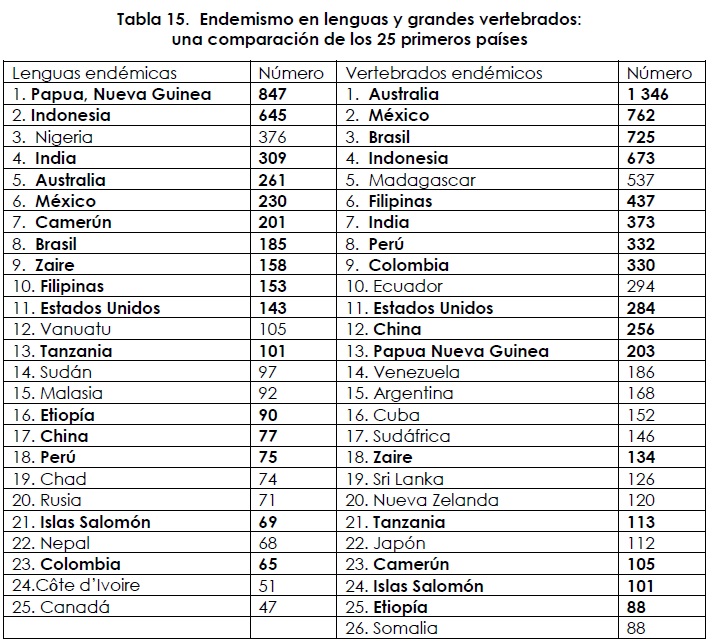

Una de las instituciones que investigan esta relación es Terra-lingua,92 que es una organización internacional no lucrativa dedicada a preservar la diversidad lingüística del mundo y a investigar las conexiones entre diversidad biológica y cultural. El conservasionista David Harmon es su secretario general, y ha investigado la correlación entre la diversidad biológica y lingüística. Harmon ha comparado las lenguas y los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios) tradicionales, con un tope de 25 países por cada tipo93 (Tabla 15).

Harmon obtiene los mismos resultados con plantas de flores y lenguas, mariposas y lenguas, pájaros y lenguas, etcétera. Existe una alta correlación entre países con megadiversidad biológica y lingüística.94

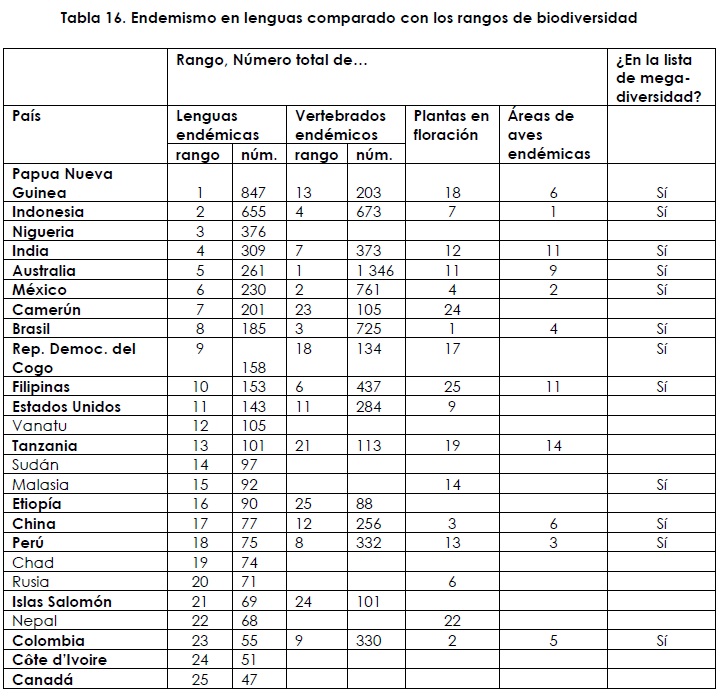

La Tabla 16 muestra más correlaciones. Las figuras para lenguas son derivadas por Harmon de The Ethnologue, 12a edición, y para los vertebrados de Groombridge;95 los países que se encuentran al principio de las listas tradicionales para ambos vertebrados y lenguas están resaltados. La lista marca los rangos de los países no en términos de todas las lenguas, sino de acuerdo con el número de lenguas tradicionales. Recuerden que las lenguas tradicionales representan una vasta mayoría (cerca del 83 y 84 por ciento) de las lenguas del mundo. Como se puede ver, Papua Nueva Guinea, se encuentra en primer lugar en términos de lengua tradicional y es país número 13 en términos de vertebrados tradicionales; Estados Unidos de Norteamérica es el número 11 en ambas listas: lenguas y vertebrados; por otro lado, Nigeria es número 3 en lenguas, pero no se encuentra en la lista de los 25 principales países para ninguno de los indicadores de diversidad biológica de especies usados ahí. Las correlaciones son realmente muy altas.

Causa de la relación entre biodiversidad y diversidad

lingüística y cultural

Investigaciones recientes muestran suficiente evidencia para la hipótesis de que puede que no se trate de una sola correlación. También puede ser causal que los dos tipos de diversidad parecen reforzarse y soportarse mutuamente.96 El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) -uno de los organismos más destacados del mundo sobre biodiversidad creado en Río de Janeiro en 1992-97 publicó en diciembre de 1999 un megavolumen llamado Cultural and Spirituales Values of Biodiversity. A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment,98 que resume algunas de estas evidencias de causalidad. También, Luisa Maffi editó un volumen que ilustra esto.99

Fuente: Maffi, Skutnabb-Kangas, Harmon, en prensa.

La fuerte correlación no necesita indicar una directa relación causal, en el sentido de que ningún tipo de diversidad podría probablemente ser visto directamente como una variable independiente en relación a la otra.

Pero la diversidad lingüística y cultural puede ser decisiva interviniendo variables que apoyen la biodiversidad misma y viceversa, tanto como los humanos estén en la Tierra. Tan pronto los humanos comienzan a existir, empiezan a influir en el resto de la naturaleza.

Hoy es fácil decir que no hay “naturaleza impecable”. Todos los espacios han sido y son influenciados por la acción humana, aun en aquellos donde puede pasar desapercibida por los observadores no experimentados.

Todos los paisajes son paisajes culturales. Del mismo modo, la naturaleza local y el conocimiento detallado de las personas acerca de ésta y su uso han influenciado las culturas, las lenguas y la visión del mundo de la gente que ha estado dependiendo de ella para su subsistencia. Esta relación entre todas las clases de diversidades es, por supuesto, lo que muchos indígenas siempre han sabido y ellos describen su conocimiento en varios artículos en el volumen de la UNEP.

En Terralingua pensamos que si la coevolución duradera que la gente ha tenido con sus ambientes desde tiempos inmemoriales es abruptamente interrumpida, sin que la naturaleza (y la gente) tenga suficiente tiempo para ajustarse y adaptarse,100 podemos esperar una catástrofe.

El ajuste necesita cientos de años, no sólo décadas.101 Dos ejemplos de diferentes partes del mundo: matices en el conocimiento acerca de plantas medicinales y sus usos desaparecieron cuando los jóvenes indígenas en México se volvieron bilingües sin educarlos en/o por medio de sus propias lenguas. El conocimiento no se trasladó al español, el cual no tiene el vocabulario para esos matices o los argumentos necesarios.102

He sabido de un caso reciente que me comentó Pekka Aikio, presidenta del Parlamento Saami en Finlandia (el 29 de noviembre del 2001). Biólogos de especies marinas de Finlandia han “descubierto” recientemente que el salmón puede usar pequeños riachuelos hacia el río Teno como sitios para depositar sus huevos -anterior-mente esto era casi imposible. Pekka dice que los saami han sabido esto desde siempre- los nombres tradicionales sammi de varios de estos riachuelos frecuentemente incluyen la palabra saami para “banco de desove de salmón”. Éste es un conocimiento ecológico inscrito en la lengua indígena.

Aquellos de nosotros que discutimos estas cadenas entre biodiversidad y diversidad lingüística hemos sido atacados algunas veces por varios lingüistas y otros que nos acusan de darwinismo social. Usaré un ejemplo representativo de estos ataques. El argumento es que la metáfora de la forma de vida implica que las lenguas dominantes son más adaptables que otras y que las lenguas “primitivas”, son incapaces de adaptarse al mundo moderno, mereciendo su destino.

Muchas de las acusaciones se han hecho con una falta de conocimiento interdisciplinario -algunos lingüistas no tienen el conocimiento suficiente acerca de la biología actual para ser capaces de ver lo que la metáfora biológica y los reclamos de una relación causal representan.

En otro trabajo he deshecho un poco ese ataque usando los argumentos de David Harmon,103 pero aquí solamente diré que gran parte del malentendido ha tenido que ver con lingüistas que no son capaces de “distinguir el darwinismo social, el cual por supuesto ha sido grandemente desacreditado […] del neo-darwinismo como es ahora entendido por biólogos evolucionistas”.104

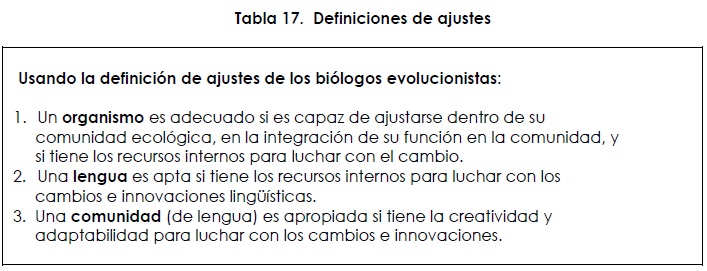

La evolución es indirecta, no es, no puede, intentar producir nada. Los “ajustes” evolutivos no tienen nada que ver con las jerarquías; los biólogos no hacen, ni pueden hacer que ninguna especie sea más “primitiva” o más importante que otra. “Un organismo biológico es ‘apto’ simplemente si se ajusta dentro de su comunidad ecológica y en sus funciones. Si las condiciones cambian radicalmente y no se ajusta a su comunidad, probablemente se extinga (nótese que no hay insinuación de deber o predestinación).” La conclusión de Harmon es:

Ahora lo esencial de la pregunta como [el atacante] lo hace en su cita de arriba, es: “¿qué significa decir que las lenguas ‘primitivas’ son incapaces de adaptarse al mundo moderno?” Nosotros sabemos que esto no significa que ellas no puedan adaptarse lingüísticamente; éste es el consenso entre los lingüistas, no es cierto que algunas lenguas tienen sus recursos internos para tener suficiente fuerza para los cambios extralingüísticos e innovaciones de cualquier alcance, si no hubiera (extrínsecos, no lingüísticos) presiones sociopolíticas en éstos.

Esa condición se “ajusta” perfectamente en el estricto sentido darwinista. [El atacante], como muchos otros, no está distinguiendo entre esta condición no teológica y evolucionista y el radicalmente diferente, no evolucionista, proceso voluntario de los cambios socio-políticos que son la verdadera causa de la traducción de las lenguas “incapaces de adaptarse al mundo moderno”. Una revelación: note la frase entrecomillada “merecer su destino”: del ajuste que nosotros hemos seguido a la declaración de (1) moralidad, como una última opción, y (2) destino, como en azar. Un salto no permitido, si los dos distintos sentidos no son identificados.

Esos pensamientos encabezan mi segundo argumento, creatividad. En mi opinión los argumentos de los biólogos evolucionistas son extremadamente útiles cuando se discute el “ajuste” de las lenguas pequeñas del mundo como lenguas de enseñanza y aprendizaje, o de lenguas de administración. Además, para clarificar el mejor argumento acerca de la necesidad de mantener la biodiversidad e indirectamente la necesidad de mantener la diversidad lingüística, también nos dan soporte para el argumento de la creatividad. Lo que en la biología es discutido en términos de “ajustes”, puede ser discutido en términos de creatividad y adaptabilidad humana y su relación con la lengua (Tabla 17).

La homogeneización daña la “aptitud” mientras que la diversidad es un prerrequisito para la aptitud y la engrandece.

Argumento de creatividad y multilingüismo

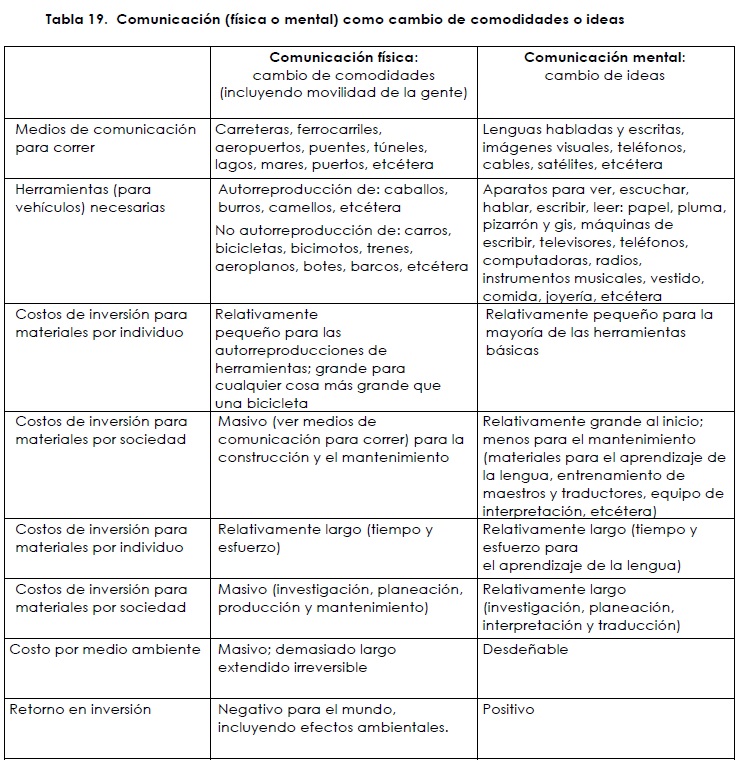

Conocimiento e ideas: las principales facilidades producidas

en una sociedad de información

En las sociedades industriales, la demanda de artículos producidos son comodidades y, en una fase posterior, los servicios. En estas sociedades las personas que están bien son las que controlan el acceso a los materiales brutos y poseen los otros prerrequisitos y medios de producción. Cuando nos movemos hacia una sociedad propiamente informada, las principales “comodidades” producidas son conocimientos e ideas. Éstas son primordialmente transmitidas a través de la(s) lengua(s) (e imágenes visuales). En esta clase de sociedad de información o “sociedad de conocimiento” como también se le llama, todos aquellos que tienen acceso a diversos conocimientos, a diversa información e ideas, harán bien en reclamar el argumento de creatividad.

Un cierto grado de uniformidad puede haber promovido algunos aspectos de industrialización, pero en las sociedades de información postindustriales la uniformidad será definitivamente una desventaja. Pero es esta uniformidad la que está detrás del éxito vendiendo grandes nombres de marcas, como Coca-Cola o hamburguesas McDonald’s. A través de esta comercialización, lo que se vende es la imagen más que el producto. “Cuando la Casa Blanca decidió que era tiempo de dirigir las enormes corrientes de antiamericanismo alrededor del mundo… contrató a una de las mejores directoras de marca de la Avenida Madison … Charlotte Beer”.105

Como Colin Powel dice: “No hay nada malo en conseguir a alguien que sepa cómo vender algo. Nosotros estamos vendiendo un producto. Necesitamos a alguien que pueda cambiar la imagen de la política extranjera americana, cambiar la imagen de la diplomacia.”106

En el mundo corporativo, una vez que una ‘nueva imagen de identidad’ es establecida, ésta es reforzada con precisión militar. Fuera de alguna adaptación local, sus principales rasgos permanecen sin cambio… las marcas son rigurosamente controladas con mensajes en una sola dirección y enviados en su forma más brillante y sellados por aquellos que pueden cambiar un monólogo corporativo en un diálogo social.107

Este tipo de marca de homogeneización está al centro de la corporación (y análogo) controlado en la globalización, y no es sólo el enemigo de las diversidades desordenadas y la democracia, sino también es el peor enemigo de la creatividad. Es una estrategia monolingüe, monocultural, anticuada, y finalmente autodestructiva. Tratando de crear la seguridad que está conectada a encontrar siempre el mismo Holiday Inn o Wal-Mart, sin tomar riesgos. El control está tomado y la creatividad muere.

Pensando en qué es lo que está haciendo el más peligroso asesino de lenguas, debemos preguntarnos: ¿es el inglés para hablantes de otras lenguas una marca de homogeneización? ¿Está vendiendo una imagen? ¿Mantiene siempre, o algunas veces, lo que promete? ¿Cuándo piensa “sustractivamente”, mata la diversidad? ¿Están estas sociedades jerárquicas trabajando contra la democracia?

Si es así, cómo pueden otras lenguas y culturas mantenerse y el aprendizaje del inglés llegar a ser aditivo y no sustractivo, al mismo tiempo que gente ordinaria tenga acceso no solamente al inglés, sino aún más importante, a los recursos materiales (por ejemplo trabajos) y promesas ideológicas (por ejemplo acerca de más democracia y derechos humanos) de que el inglés ha llegado a significar en la cabeza de algunas personas y en la falsa imagen elaborada. ¿Cómo se puede enseñar el inglés de forma heterogénea?

Volviendo a la creatividad, ésta precede a la innovación, también en la producción de comodidades e inversiones sigue la creatividad. El multilingüismo engrandece la creatividad. Aplicando pruebas para medir diferentes aspectos de “inteligencia”, creatividad, pensamiento divergente, flexibilidad cognitiva, los multilingües de alto nivel como grupo resultaron ser mejores que los monolingües. Esto ha sido formulado por Stephen Wurm (quien es multilingüe de gran fluidez en decenas de lenguas) en los siguientes términos:

Bilingües y multilingües tienden a ser superiores a los monolingües ya que tienen mentes más flexibles y más alertas, así como una capacidad de pensamiento más amplia y rápida con base en un gran volumen de memoria que poseen al manejar dos (o en el caso de multilingües, más de dos) sistemas de lenguas diferentes, con diferentes vocabularios, gramáticas, estructuras de sonidos y expresiones idiomáticas. El bilingüismo y el multilingüismo desde muy temprano en la niñez, mantenidos hasta después de los seis años de edad, es la cualidad más ventajosa que cualquier persona puede poseer.108

Al describir la “ventaja intelectual y emocional del bilingüismo o multilingüismo y biculturalismo”,109 Wurm expone lo siguiente:

1. Desde un punto de vista práctico, los sujetos en cuestión tienen acceso a un gran volumen de información y conocimiento mayor a la de los monolingües; poseen un gran cúmulo de conocimiento (tanto lingüístico como general), permitiéndoles comprender mejor diferentes asociaciones semánticas y poseen mentes más flexibles al intercambiar lenguas y patrones de pensamiento.

2. Son menos rígidos en sus actitudes y tienen una tendencia a ser más tolerantes del desconocimiento que los monolingües (por ejemplo, son menos hostiles y suspicaces); se inclinan a considerar manifestaciones de individuos de otras culturas como aceptables y respetables, aun si son diferentes de sus propias culturas.

3. Sus patrones de pensamiento y su punto de vista del mundo están mejor balanceados debido a su familiaridad con lo diferente, a menudo con algunos conceptos contradictorios. Tienen mejor habilidad que los monolingües para aprender conceptos, ideas y cosas que son enteramente nuevas, para ajustarse a situaciones nuevas sin trauma y entender las diferentes facetas de un problema.110

En esas partes del mundo donde se ha conformado una sociedad de información, el multilingüismo ha sido y es la norma, aun entre las personas con nada o muy poca educación formal y donde hay una rica diversidad lingüística y cultural, incorporando diversos conocimientos.

Los países con megadiversidades han tenido más variados microdesarrollos para observar, analizar, describir y discutir que los países con menos diversidad, y todos esos conocimientos han sido codificados en sus múltiples lenguas.

En este sentido, ellos tienen acceso a más variados conocimientos, ideas y cosmovisiones que los países con pocas lenguas y culturas. Regresando a la inversión para apoyar el multilingüismo se presupone que el multilingüismo en esos países tiene acceso a intercambiar y refinar esos conocimientos -los que pueden conducirse a través de los chips de una computadora, por medio de un satélite totalmente cableado a una sociedad global.

Esto se presupone para la mayoría de los casos de educación lingüísticamente de adición, inicialmente a través de la lengua materna (como mínimo para los primeros 6 a 8 años), aun en grupos numéricamente pequeños. Así, los derechos humanos lingüísticos en educación construyen y producen no sólo un capital lingüístico y cultural local, sino un capital en conocimiento que es intercambiable por otro tipo de capital. En este sentido, Europa es pobre pues cuenta con sólo el 3 por ciento de las lenguas orales del mundo, mientras que África, por ejemplo, es rica -entendiendo que la diversidad lingüística y cultural y la biodiversidad son protegidas, más que destruidas.111

Para poderse adecuar a los cambios masivos de la globalización actual, la gente necesita adaptabilidad y ajustes que requieren creatividad. Sintetizo mis propios puntos de vista sobre la relación entre diversidad lingüística y cultural, biodiversidad y creatividad usando el resumen del Capítulo 2 de la reseña que Baker112 hace de mi último libro:

La diversidad ecológica es esencial para una larga supervivencia del planeta. Todos los organismos vivos, plantas, animales, bacterias y humanos sobreviven y prosperan a través de una red de relaciones complejas y delicadas. Dañando uno de los elementos en el ecosistema resultará en consecuencias imprevistas para el sistema completo. La evolución ha sido protegida por una diversidad genética, con especies que se han ido adaptando genéticamente para sobrevivir a los diferentes ambientes. La diversidad contiene el potencial de adaptación. La uniformidad puede dañar a las especies dotándolas de inflexibilidad e inadaptabilidad. La diversidad lingüística y la diversidad biológica son… inseparables. Los rangos de fertilización cruzada se van reduciendo así como las lenguas y las culturas se mueren y el testimonio intelectual humano alcanzado se disminuye.

En el lenguaje de ecología, los ecosistemas más fuertes son los que tienen mayor diversidad.

De esta manera la diversidad está directamente relacionada con la estabilidad; la variedad es importante para una larga supervivencia. Nuestros logros en este planeta han sido alcanzados debido a una habilidad de adaptación a diferentes clases de ambientes durante millones de años (atmosféricos tanto como culturales). Dicha habilidad nace de la diversidad. Así, la diversidad de lenguas y de culturas y de lengua engrandece las oportunidades de éxito y adaptabilidad de los humanos.113

Si nosotros durante los siguientes 100 años matamos del 50 a 90 por ciento de la diversidad lingüística (y por consecuencia también la cultural), diversidad que es nuestro tesoro de conocimiento históricamente desarrollado, e incluimos conocimientos acerca de cómo mantener y usar sostenidamente algunos de los más vulnerables y más diversos desarrollos biológicos en el mundo, estamos también disminuyendo seriamente nuestras oportunidades de vida en la Tierra.

Matar la diversidad lingüística es entonces, como matar la biodiversidad, un reduccionismo peligroso. Las monoculturas son vulnerables, en agricultura, horticultura, cuidado de los animales, como vemos en formas de incremento dramático, cuando los animales, las bacterias y los campos de cultivo que son más y más resistentes (a antibióticos, a embates, etcétera) están empezando a extenderse -y sólo hemos visto la punta del iceberg. Con la manipulación genética los problemas se están amontonando rápidamente.

En términos de las nuevas formas de lucha que vamos a necesitar, el potencial para el nuevo pensamiento lateral que pudiera salvarnos a tiempo de nosotros mismos, depende de tener tantas y tan diversas lenguas y culturas como sea posible. No sabemos quiénes tienen la medicina correcta. Para mantenerlas a todas ellas, el multilingüismo es necesario, debe ser entonces una de las más importantes metas en educación, pero como lo hemos visto, no lo es.

Los monolingües están fuera: (buenos) trabajos

requieren multilingües

¿De qué forma todo esto es relevante para los maestros de inglés? ¿No podemos predecir que al menos, o tal vez aun especialmente, aquellos que conocen inglés estarán en una posición segura en el futuro, debido a su competencia en esta lengua?

No. Una buena competencia en inglés es todavía algo que muy pocas personas tienen y que muchas personas pueden tener en el futuro. El economista François Grin establece que aun si esto puede arreglarse económicamente, en unos pocos años puede que no sea así.

En primer lugar, los hablantes monolingües de inglés perderán económicamente, y no sólo en este aspecto. Como he dicho constantemente, nosotros los multilingües podemos, en un periodo de 100 años, mostrar voluntariamente a los monolingües en inglés (aquellos que pueden aprender otra lengua, pero no lo eligen) en museos patológicos. Es trágico que existan elites asiáticas y africanas quienes ingenuamente, consciente o inconscientemente, se esfuerzan por pertenecer a esta categoría de dinosaurios y estén aun orgullosos de ello.

En segundo lugar, los bilingües. En los estudios de gran escala sobre Suiza, realizados por Grin,114 un país oficialmente cuatrilingüe y teniendo un “perfecto” inglés (10 a 15 por ciento de las entrevistas, dependiendo de la dimensión) dan el más alto nivel salarial para hablantes de alemán y francés. Pero para algunos bilingües, es todavía más lucrativo tener otras lenguas diferentes del inglés como su segunda lengua. Aun hoy en día se paga menos teniendo “solamente” buena competencia (nivel 2) en inglés para hablantes de alemán y francés, que teniendo buena competencia en cualquier otra lengua, francés para hablantes de alemán y alemán para hablantes de francés.

En tercer lugar, los multilingües. Grin también argumenta que aquellos con sólo buen inglés además de su lengua materna pueden obtener unas pocas oportunidades (y menos volviendo a la inversión, ROI) que los multilingües de alto nivel. Esto es especialmente cierto para aquellos cuya lengua materna no es una de las “grandes” diferentes del inglés.

Esto significa que los bilingües en inglés-alemán e inglés-francés pueden mantenerse aún por un rato, mientras que los bilingües inglés-danés, inglés-finnish, inglés-romance o inglés-yoruba se encuentran fuera.

En el nuevo siglo, altos niveles de multilingüismo pueden ser un prerrequisito para muchos trabajos de alto-nivel y alto-salario, y también para muchos de los trabajos interesantes,115 sin considerar el estatus y el salario.

Los pronósticos de algunos países anuncian que la competencia del inglés, aun a muy altos niveles, llega a ser más y más común.116 Medianamente en unos pocos años, cuando Europa, Estados Uni-dos y Canadá sean menores jugadores económicos globalmente, como parece, habrá también mucha gente que posea esa calificación como agloparlantes nativos. La alta competencia en inglés será como la habilidad de leer y escribir de hoy y la destreza de la computación del mañana,117 será algo que los empleados vean como una evidencia propia, un prerrequisito necesariamente básico, pero no suficiente. Otras competencias, incluyendo las de diferentes lenguas, son necesarias.

La teoría de oferta y demanda predice que cuando mucha gente posee lo que debe tener en un periodo muy temprano siendo un bien raro, el precio va hacia abajo. Cuando una relativamente alta proporción de la población de los países o regiones del mundo tienen “perfectas” habilidades en inglés, el valor de esas habilidades como un incentivo financiero, decrece sustancialmente.

El Financial Times,118 en un estudio llevado a cabo para la Comunidad de Escuelas de Administración Europeas, reportó una alianza de la academia y las corporaciones multinacionales, en donde concluye que la inhabilidad de las compañías de hablar la lengua de los clientes puede llevar a la bancarrota a algún negocio porque indica falta de esfuerzo. Nuffield Languages Enquiry 2000119

El inglés no es suficiente. Somos afortunados de hablar una lengua global pero, en un mundo inteligente y competitivo, la exclusiva confianza del inglés deja al Reino Unido vulnerable y dependiente de la competencia lingüística y la benevolencia de otros… Los jóvenes del Reino Unido están en una creciente desventaja en el mercado de reclutamiento… El Reino Unido necesita competencia en muchas lenguas -no sólo en francés- pero el sistema de educación no está adaptado para alcanzar esto… El gobierno no tiene un acercamiento coherente a las lenguas.120

El periódico inglés The Independent121 reportó que los graduados con lenguas extranjeras ganan más que aquellos que sólo conocen el inglés. El multilingüismo es el futuro porque éste impulsa la creatividad y mantiene la diversidad. Dos complejidades adicionales necesitan puntualizarse.122

Dado que el aprendizaje de una lengua adicional sólo da un bono económico, existe una relativa carestía de competencia en esa lengua y los incentivos económicos para los individuos disminuirán con un alto abastecimiento, se puede convertir en una necesidad para las elites el regular la competencia requerida en inglés requerida que ellas se mantengan con esa competencia requerida. Las habilidades para leer y escribir ciertamente han sido y están todavía siendo usadas en este sentido.123

Esto significa que, por ejemplo, el inglés puede ser usado para legitimar el acceso desigual al poder y los recursos en un sentido multidimensional: el grupo o vigilantes de una entrada pueden estar demandando competencia en inglés en niveles de variedades o de discurso que están siempre fuera del alcance de la gente ordinaria, mientras que ofrecen acceso a niveles bajos en variedades/discursos que no intentan amenazar a las elites. Esto parece ser uno de los escenarios comunes en África, por ejemplo, pero una similar jerarquía parece estar trabajando a lo largo del mundo.

El profesor Tariq Rahman escribe que “las escuelas medias de inglés [en Pakistán] tienden a producir esnobs completamente alienados de sus culturas y sus lenguas”. Por el contrario, él sugiere que todas las escuelas medias de inglés deben ser abolidas, y “el inglés debe ser enseñado como una lengua a todos los niños y así no será más la sola posesión de la elite”.

Rahman, quien es un producto de las escuelas medias de inglés, cree que estamos mentalmente colonizados y alienados por nuestras culturas si todo lo que conocemos es en inglés. Por el momento tenemos escuelas medias de inglés para la elite de ricos y poderosos (militares mayormente); escuelas medias de urdu para la gente común y madrassas para los niños muy pobres. El inglés es una idea que restringe la entrada del pobre y del menos poderoso a los rangos de la elite. Mi idea es apoyar no sólo el urdu sino también el sindhi, el pashto, el punjabi y el balochi para que al menos la gente se convierta en multilingüe “de adición ” y obtenga algunos trabajos en sus propias lenguas. En realidad, el inglés no necesita ser la lengua de los trabajos elitistas como lo es en este momento.124

Una de las preguntas más importantes es: cómo se pueden mantener las lenguas y las culturas y aprender el inglés como lengua “aditiva” y no “sustractiva”. Al mismo tiempo es deseable que la gente ordinaria tenga acceso no sólo al inglés sino, más importante, a los recursos materiales (e.g. trabajos) y promesas ideológicas (e.g. acerca de más democracia y derechos humanos) más que el inglés llegue a establecerse, falsamente, en algunas mentes creando una imagen desvirtuada.

La segunda complejidad tiene que ver con el hecho de que en una economía de manejo de mercado existen sólo relativamente grandes lenguas, numéricamente hablando, mismas que se convierten en mercado de trabajo por el conocimiento específico en esas lenguas que será puramente comercial, dejando atrás la calidad, como Annamalai lo ha mencionado.125 Las pequeñas lenguas, aquellas con menos de un millón o tal vez medio millón de hablantes, necesitarán usar el argumento de la creatividad (lo que es independiente de aquellas lenguas con las que se puede ser multilingüe), más que esperar que los productos en su lengua lleguen a ser comercialmente atractivos. Hay algunos que necesitan de la protección de los Derechos Humanos por el momento, hasta que el mundo entienda dónde están situados sus tesoros, es decir, en la diversidad que presupone la existencia de esas pequeñas lenguas.

Podemos esforzarnos en mantener todas las lenguas

¿Qué debe viajar: artículos o ideas?

Uno de los principales argumentos que con más frecuencia se escucha cuando se demanda que la diversidad debe mantenerse es: sí, por supuesto, pero es completamente irreal y romántico, esto cuesta demasiado.

Aun si contáramos con dinero suficiente, no es un costo monetario, el Regreso Sobre Inversión (ROI, Return On Investment) es demasiado bajo.

El primero y más importante argumento sobre el costo es el austero efectivo: no podemos sostener el desarrollo, reducción de la escritura, desarrollar materiales, entrenar maestros, burócratas, investigadores, etcétera para todas las lenguas del mundo y el uso de ellas para propósitos oficiales es completamente irreal.

La cifra de casi el 40 por ciento del presupuesto administrativo de la Unión Europea únicamente comprende la traducción e interpretación, con sólo 11 lenguas involucradas, se toma frecuentemente como un ejemplo.

De la misma manera, el simple problema de espacio, como tener casillas de intérpretes para los intérpretes de todas las lenguas oficiales, se mencionó con frecuencia (y físicamente demostrado) a nosotros en Sudáfrica, con 11 lenguas oficiales.

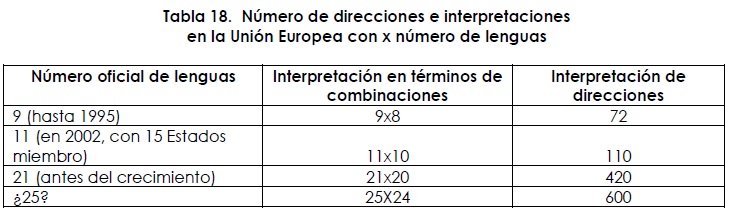

Cuando la Unión Europea tenía 9 lenguas oficiales (hasta 1995), había 72 combinaciones posibles si uno traducía de cada una de las lenguas a todas las demás lenguas (9 x 8). Las 11 lenguas presentes, con 15 estados miembro, dan 110 pares (11 x 10), y 21 probables estados miembros darían 420 direcciones de interpretación (21 x 20).

Con la ex Yugoeslavia y la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas como miembros (con sólo algunas de sus lenguas oficiales actuales), para 25 lenguas, aun un muy pequeño número, podrían dar 600 (25 x 24) direcciones de interpretación.126