Dada la literatura intimidatoria que puede ser usada en la teoría y práctica de la planeación lingüística en general (planeación del estatus, planeación del dato, planeación de la adquisición) y planeación de la identidad, y política del lenguaje en particular, y su relación con el discurso etno-político, vale la pena empezar este trabajo con algunas definiciones que ayudarán a delimitar y enfocar nuestro ensayo, así como a reducir parcialmente a un nivel manejable la repetición innecesaria y coincidir con los otros temas tratados en el congreso.

Política, políticas y políticas del lenguaje

Idealmente una política es una declaración de intención, para la conformación de una misión acerca de una visión para algo, acerca de cualquier cosa y para todas las cosas bajo el Sol. Puede ser también una declaración de una práctica que está todavía sobre el terreno acerca de cualquier cosa.

Una política puede o no ser hallada en cualquier cuerpo jurídico, texto(s) o documento(s). Ésta puede o no ser establecida explícitamente, puede ser a priori o posterior a un reporte, un proyecto de investigación, un hallazgo o una declaración política o gubernamental o una ley de una asamblea o de un parlamento.

Siempre, una política específica o las políticas pueden ser o no para gente manipulada o gente centrada. Pero, en conjunto, las políticas están dirigidas para resolver una infinidad de problemas: personales, de grupo, políticos, socioeconómicos y culturales dentro de un contexto de desarrollo macroeconómico, más aún con las realidades actuales impulsadas por las nuevas tecnologías proactivas y siempre expandidas y las realizaciones multidimensionales de globalización.

Una política de lenguaje es una política acerca del lenguaje humano, su situación, su uso y costumbre y sobre todo su manejo. Es una política acerca de quién usa o adopta determinada lengua, cuándo, dónde, por qué y cómo no importa su apariencia étnica o racial, su composición lingüística o su posición ideológica o evolución política. Idealmente, una política de lenguaje debe ser el producto final de una planeación lingüística construida con datos lingüísticos de estudios o perfiles sociolingüísticos. En otras palabras, las políticas lingüísticas deberían ser posteriores y deberían posfecharse a su estado de planeación. Pero debido a un número de variables, no al menos de las que se refieren a la historia de la evolución de las naciones modernas y los Estados-nación, las políticas del Estado son los fenómenos dentro del orden establecido con cuya planeación lingüística se tiene que competir para entender y manejar el interés total de la sociedad o la nación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece inequívocamente que todos los derechos son derechos humanos. Son inalienables, no son negociables y son fundamentales, para todas las personas del mundo, para todas las políticas e ideologías sociopolíticas en el mundo. A esta declaración le siguen en importancia la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de las Personas (1990), la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) que es la Carta Magna del Mundo o el proyecto de ley de los derechos de las lenguas para todas las personas del mundo entero, que establece, en términos muy claros, que la lengua o los derechos lingüísticos son fundamentalmente derechos humanos. No sólo todas las personas son iguales en esencia sino también todas las lenguas son iguales en esencia.

Así, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos demanda que:

Para corregir las diferencias… y asegurar el completo y respectivo desarrollo de todas las lenguas y establecer los principios para una equitativa y justa paz lingüística a través del mundo como un factor en el mantenimiento de las relaciones sociales armoniosas, todas las lenguas, como todas las personas, deben no sólo ser vistas iguales en todos los sentidos, sino también deben ser tratadas igualmente en todos los aspectos y en todas las políticas.

Cultura, sociedad e identidad culturales

Cultura es

[…] el completo complejo de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Esto incluye no sólo artes y letras, sino también formas de vida, los derechos fundamentales de los seres humanos. Los sistemas de valores, tradiciones y creencias… instituciones sociales. Su sistema legal, sus procesos de gobierno, legitimación y participación -toda esta vasta ola de cadenas intrincadas y transacciones que definen el carácter de una sociedad así como sus bien delimitados patrones de desarrollo económico […].

Esta definición (global) de cultura fue dada en la Conferencia sobre Políticas Culturales de la UNESCO, en México en 1982, con ella se inició la Década Mundial de las Políticas Culturales de las Naciones Unidas. La comunidad internacional ha adoptado formalmente esta definición más que la de la UNESCO -defensor enfoque de la cultura en lo que ahora es conocido como la Declaración de MONDIACULT.

La cultura se manifiesta en la música, el arte, la pintura, la danza, el folclor, la literatura y la herencia cultural entre otras cosas. Así se constituye el núcleo de la identidad sociocultural. Una sociedad tiene sus rasgos distintivos, su herencia cultural, su identidad cultural, por eso desde tiempos remotos hasta ahora, tal sociedad puede ser un grupo social, un grupo étnico, una comunidad lingüística, un Estado, una nación.

Lenguaje humano e identidad cultural

Además, una cultura puede ser caracterizada:

a) Como una sociedad, es decir, como un grupo de individuos con relaciones mutuas organizados en instituciones sociales específicas.

b) Como una civilización, es decir, un grupo de artefactos los cuales son producidos y usados por los miembros de una sociedad.

c) Como una mentalidad, es decir, un sistema de valores e ideas, moral y costumbres -un grupo de acuerdos que controlan las instituciones sociales y determinan las funciones y significados de los artefactos.

Toda cultura es por sí misma diferente de otras por su estado específico, su civilización específica, su mentalidad específica y su lengua específica.

Su participación y transacción en muchas de las facetas de una cultura, especialmente las artes habladas y las letras, la música, el folclor y la literatura, procesos de gobierno, articulación de los derechos humanos fundamentales y la comunicación humana intragrupos son conseguidas a través de la lengua.

En todas las sociedades o culturas autóctonas hay una correspondencia natural, uno a uno, entre lengua y cultura.

De hecho, en tales sociedades la lengua es una de las marcas esenciales de la cultura, si no es que la más importante.

Algunos científicos sociales ven a la lengua como el más obvio e importante atributo de una nación (lingüística), ya que dicen que no existe nada como una nación sin bases lingüísticas comunes.

Todavía, a pesar de esta verdad de estudios lingüístico-antropológicos, la relación mutua entre lengua y cultura se mantiene en un círculo cerrado, mientras que la cultura alimenta a la lengua, la lengua estimula a la cultura.

Sin embargo, en modernos Estados-nación definidos, delimitados, creados y esculpidos por las agencias de varias formas y tipos de imperialismo guerras, tratados y conferencias (como la de Berlín en África), migración y movimientos masivos de población -la lengua no es una marca esencial aun si puede ser para o dentro de una ingeniería política.

Como siempre, en una nación moderna definida, delimitada, creada por los agentes de varias formas y tipos de imperialismo -guerras, tratados y conferencias (como Berlín en África), migración, inmigración y movimientos de población en masa- el lenguaje no es una marca esencial.

Es en naciones como éstas, en las que más que la biétnia, la biculturalidad o el bilingüismo o multietnicidad, multiculturalismo y multilingüismo que las políticas de lenguaje son deseables para planear usos, costumbres, y funciones en relación con las demandas de los derechos humanos fundamentales.

Políticas de lenguaje e identidades culturales

Derivados de nuestras definiciones de cultura, sociedad y lengua planteamos los siguientes fundamentos:

a) El lenguaje humano es un derecho humano inalienable.

b) El lenguaje humano es una marca esencial de la identidad cultural.

c) La sociedad, más aun la nación moderna, puede ser monoétnica, monocultural y monolingüe, o pluriétnica, pluricultural y plurilingüe.

d) Las políticas de lenguaje, por ser pragmáticas, con problemas por resolver, orientadas a la gente y proactivas deben ser sensibles a las realidades lingüísticas y complejidades políticas de la política.

e) Las políticas de lenguaje deben basarse en los hechos, apuntar a la resolución del problema y orientadas hacia el futuro.

f) Las políticas de lenguaje son siempre prescriptivas.

g) Las políticas del lenguaje deben dirigirse comprensiblemente a todos los aspectos de:

• Usos y costumbres de la lengua en todos los campos y formas de una política.

• Distribución de la lengua.

• Aprendizaje de la lengua.

h) Las políticas del lenguaje deben ser suficientemente democráticas para adaptar todas las diversidades culturales, todas las variedades lingüísticas y todos los repertorios identificados en cualquier nación.

i) En las sociedades plurales, multiculturales y multilingües, las políticas del lenguaje deben estipularse para un multiculturalismo en educación y “multilingüismo igualitario” para las lenguas.

De acuerdo con Carmardons,1 el principio de “multilingüismo igualitario” estipula que “las relaciones balanceadas entre lenguas se deben basar en la igualdad y reciprocidad de las comunidades lingüísticas y de los hablantes”, así como dar un reconocimiento a los derechos lingüísticos de los hablantes de todas las lenguas.

Este hecho nunca debe cuestionar la plenitud de funciones de cada lengua en sus propios (áreas) (espacios)/territorios históricos.

El reconocimiento de estos derechos debe tener lógicamente una simetría o naturaleza recíproca entre las diferentes comunidades lingüísticas, las cuales pertenecen a la misma política (multilingüe). Importa poco si la política es el Estado español, la Federación Suiza, la Unión Europea, la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Nigeria actualmente. A todas las lenguas, en ese caso, se les debe dar un reconocimiento igual y recíproco. De tal manera que en España, el castellano debe gozar de igual y recíproco estatus que el catalán y todas las lenguas oficiales de España. Las once lenguas de la Unión Europea deben gozar de igualdad también. Ésta es la única forma de proveer a todos los ciudadanos de derechos lingüísticos colectivos/personales con su corolario de igualdad de oportunidades sin barreras lingüísticas cuando acudan a los bienes y servicios públicos.

Políticas del lenguaje

Sólo las pequeñas sociedades autóctonas pueden realmente ser llamadas monoculturales, monodialectales y monolingües. Algunas grandes sociedades autóctonas pueden ser multiculturales, pero monolingües y multidialectales, con diglosia, etcétera. En tales sociedades los dialectos pueden estar en vías de volverse lenguas ya sea en sí mismas o por (sutil) coerción a través de planes de identidad, estatus, corpus y planes de adquisición e implementación o a través de fuerzas de glosogamia. Consideren el ucraniano, el bielorruso y el ruso; consideren el noruego y el holandés; el chino mandarín; el urhobo y el okpe, el efik y el ibibio; y el ikwere e igno, todos de Nigeria. Pero con el colonialismo e imperialismo y su resultado, grandes movimientos de población, inmigración, la globalización, los imperativos de igualdad, libertad, la inocencia del monoculturalismo y monolingüismo ha abierto predeciblemente un camino a la experiencia del multiculturalismo y el multilingüismo.

Políticas del lenguaje e identidades culturales:

Nigeria como un caso de estudio

Nigeria, como muchos países, no tiene una articulada y explícita política nacional del lenguaje que pueda ser encontrada en un documento. Pero como muchos países, Nigeria tiene una política nacional para las lenguas en educación y, automáticamente, implicación en la política. Esta política es algunas veces explícita y algunas otras oblicua, expresada en:

a) Política Nacional en Educación (NPE) (1977); Revisada 1981; 2000).

b) Puntos de vista y comentarios del Gobierno sobre los Resultados de las Recomendaciones de la Agencia Política (1987).

c) La Política Cultural para Nigeria (1976).

d) La Constitución de la República Federal de Nigeria (1979, 1989, 1999).

La lengua en la política: un paradigma

La política nacional (en educación) de lenguas reconoce el triple lineamiento multicultural, multilingüe y política que trata de capturar la política multilingüe, multiétnica, que Berlín e Inglaterra tiene martillada dentro de una cruda existencia. La política provee a:

a) Lengua-Materna (L1) y/o Lengua de la Comunidad Inmediata (LIC) como la lengua de alfabetización inicial en los niveles de preprimaria y primaria, de adultos y de educación no formal.

b) Las tres grandes lenguas (nacionales) -hausa, igbo y yoruba como L2- como las lenguas de integración y cultura nacional.

c) El inglés -la lengua oficial- como la lengua de alfabetización formal, la burocracia, educación secundaria y superior, las cortes de leyes, etcétera.

d) Eligiendo lenguas extranjeras, especialmente el francés y el árabe, como las lenguas de comunicación internacional y discurso.

Ausencia de políticas en lenguas

a) Defiende el multiculturalismo y el multilingüismo como una meta nacional.

b) Reconoce el inglés como la lengua oficial en la burocracia y en todos los lineamientos de la educación formal.

c) Trata el hausa, igbo y yoruba como potenciales lenguas nacionales que deben ser desarrolladas y usadas como L1 y L2 a través de un sistema de educación formal.

d) Reconoce a todas las lenguas nigerianas como un importante medio de instrucción en la alfabetización inicial, a lo largo de la vida y en la educación no formal.

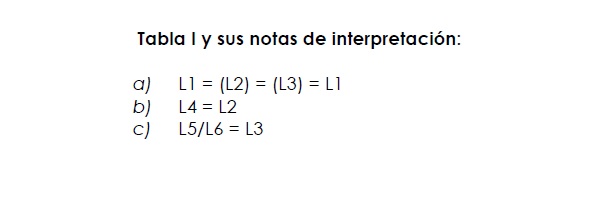

Así, L1 es una lengua nigeriana; L2 es inglés y L3 es cualquier otra lengua nigeriana, francés o árabe. Mientras que la mayor parte de la gente del sur, quienes son no musulmanes tendrán el francés como L3, la gente del norte, quienes son musulmanes, tendrá el árabe como L3. El resultado es la triglósica lengua materna, otra lengua y próximos modelos de lengua que ha sido consistentemente analizado para Nigeria (ver la pirámide sociolingüística para Nigeria como es observada por Brann 1981).2

Defectos en la política

La política tiene fallas en muchas áreas, mismas que presentaremos como preguntas:

a) ¿Las declaraciones en lengua constituyen sólo una declaración de intención más que un programa serio para su ejecución?

b) Si la lengua materna o la lengua de la Comunidad Inmediata es considerada tan importante en el nivel de preprimaria como una parte integral de la cultura infantil y el vínculo entre la casa y la escuela, ¿por qué debería ser usada “principalmente” y no “únicamente” en este nivel?

c) Si la lengua materna o la lengua de la Comunidad Inmediata es considerada un importante medio para llevar a cabo la inicial y permanente alfabetización, ¿por qué debe ser usada sólo “inicialmente” y no durante toda la educación primaria?

El Proyecto de Seis Años de Primaria (SYPP) y el Proyecto Experimental de Lengua Materna en la República de Nigeria ha confirmado que aquellos que tienen su total educación primaria en lengua materna, “quienes han vuelto a la técnica seguida han probado más resultados que sus contrapartes de otras escuelas cuando se encuentran con la técnica plana. El Proyecto de Seis Años de Primaria infantil ha demostrado mejor habilidad y destreza manual y comprensión mecánica. Con sus colegas, el proyecto infantil ha demostrado un enorme sentido de madurez, tolerancia y otras cualidades afectivas que los hacen integrarse fácil y rápidamente con aquellos con quienes entran en contacto”.3

d) ¿Cómo la gente identifica las lenguas de la Comunidad Inmediata en los espacios plurales como áreas urbanas, ciudades, campos universitarios?

e) ¿No son los pronunciamientos en las tres lenguas principales vagos e indefinidos? Las frases como: “el gobierno considera que debe ser de interés a la unidad nacional que cada niño debe ser alentado a aprender”, ¿no sugiere que la elección de la lengua es opcional y dejar al niño elegir o no elegir? El sentido común dicta que si aprender una lengua nacional principal es una responsabilidad, entonces su aprendizaje no debe ser opcional. ¡Tiene que ser obligatorio!

f) Además, en la elección de las lenguas, ¿por quién y a qué nivel es hecha tal elección de una de las tres lenguas: por los padres, por la escuela o por los alumnos?

g) Si el gobierno es serio implementando la política, ¿no debería existir un cronograma definido para todos los Estados con el fin de seguir en la realización del programa? ¿Por qué es la realización de las provisiones de la lengua dirigida en cuidadosos “escapes” fraseológicos: sujeto a la habilidad de los maestros?

h) Si los gobiernos consideran que el aprendizaje de las tres lenguas es crucial para la integración nacional, ¿en dónde están las sanciones legales o de otro tipo para las faltas federales, estatales y de gobiernos locales en sus agencias?

i) Prácticamente todas las lenguas nigerianas pueden ser usadas como lenguas maternas o lengua(s) de comunidades inmediatas. ¿Es pedagógicamente factible organizar la alfabetización inicial en 400 lenguas extrañas?

j) ¿Cómo sólo tres de las lenguas mayoritarias cubren las necesidades de los procesos educacionales y llegan a ser el medio para preservar las culturas -400 culturas autónomas?

k) ¿Son tres años de escuela secundaria de L2 en las principales lenguas nigerianas suficientes para la inmersión cultural y la unidad política prevista?

l) ¿Cuál es la relación entre la lengua materna y el inglés? ¿Por qué debe haber un cambio sólo después de tres años? ¿No es contrario a la UNESCO y otros resultados? ¿No crea la transición una brecha psicológica en detrimento de la maduración cognitiva y el desarrollo intelectual del niño?

m) ¿Por qué la política no dice nada de la lengua pidgin de Nigeria, una de las principales lenguas del país?

n) ¿Cuáles son las habilidades de las lenguas esperadas por los alumnos estudiando cada una de las lenguas principales involucradas en la situación multiglósica nigeriana?

o) ¿Cómo acomodamos todas las lenguas y culturas en un esquema?

El número total de maestros requeridos en 1988 para las tres principales lenguas nigerianas fue de 55 237. Solamente 6 383 o un 11.6 por ciento de ellos estuvieron disponibles entonces. ¿Cómo y cuándo serán producidos los 48 854 maestros restantes? ¿Está el reclutamiento o entrenamiento de esos maestros dejado al azar o a un programa coordinado comprometiendo a todas las agencias involucradas?

Si vemos críticamente las metas para la enseñanza/aprendizaje de las lenguas, como se ha dicho en la política, encontraremos que hay tres funciones primarias para la lengua en:

a) Haciendo a los nigerianos capaces de adquirir el conocimiento, habilidades y actitudes que harían de Nigeria una nación altamente desarrollada (“la importancia de la lengua en el proceso educacional”).

b) Haciendo a los nigerianos capaces de mantener y utilizar positivamente sus culturas (“un significado de preservación de la cultura”).

c) Haciendo que Nigeria se convierta en una nación unida y viril (“en el interés de la unidad nacional”).

Aun en términos de escolaridad actual cuatro reglas específicas son localizadas para la lengua en la educación nigeriana:

a) Procesos educacionales: escuela objeto.

b) Procesos educacionales: un medio de instrucción.

c) Mantenimiento de la cultura: un significado de comunicación adicional como un primer objetivo.

d) Promoción de unidad: un significado de comunicación integradora como un segundo objetivo.

De las cuatro metas arriba, la segunda (b) es irrelevante para la enseñanza de las lenguas nigerianas en el nivel de la escuela secundaria.

Una vista cercana a todas las provisiones de la Política Nacional de Educación (PNE) revelan que el uso de cualquier lengua nigeriana como un medio de instrucción es limitada al nivel de primaria y preprimaria. Nuevamente, de las tres metas relevantes, sólo las dos últimas son verdaderamente relevantes para la enseñanza de las lenguas nigerianas en el nivel de escuela secundaria. Los diseñadores de la PNE tienen en sus mentes la preservación de la cultura y la promoción de la unidad nigeriana tan crucial como la escuela secundaria. Por lo tanto, el énfasis, de otra forma todas las lenguas: inglés, francés, árabe, enseñadas como temas en la escuela secundaria tienen relevancia intelectual.

Observaciones generales

1. Puesto que las lenguas tienen una importante función social y una definición geopolítica para la Política Lingüística, sin importar el estatus, la adquisición es una actividad social conservadora que opera en un terreno geopolítico y con una interacción sociocultural de patrones y necesidades.

2. Las identidades culturales tienen territorialidad. Pueden ser en términos de raza, etnicidad, naciones, Estados o semicontinentes. Estoy indagando que los yiddish y los gitanos no tienen territorialidad ni terreno entre los 21 miembros del Consejo de Europa.

3. La planeación de estatutos y de adquisición se encuentran conectadas con los derechos humanos fundamentales. Es por eso que están habitualmente politizados y étnica o racialmente disputados. Así, donde la política infringe o parezca infringir los derechos universales lingüísticos inalienables existe tensión, estallidos, batallas y guerras. A través del dominio de los grupos, tales planeaciones intentan imponer sus lenguas, sin importar que tan sutilmente hagan un bloqueo a la movilidad social, resultando inevitablemente los conflictos de lenguas. La lengua se amotina en Soweto, donde la decisión de suprimir la política lingüística del concluido régimen apartheid se quiere imponer a los negros de Sudáfrica. Las diferentes guerras con los tuaregs y las diferentes propuestas para detenerlos, cuentan enormemente para el estatus ganado por los tamasheq en Mali y Nigeria.

4. Universalmente, la política lingüística es más crucial y crítica en la educación. La razón para esto es simple: la educación es un instrumento muy poderoso de cambio y desarrollo. Esto explica por qué, en numerosos países, las políticas de lenguaje son incrustadas o supeditadas o extrapoladas de sus políticas de educación (Nigeria, Suiza, las comunidades del este de África con Kuswahili).

5. Las culturas son sistemas de símbolos para la identificación de un pueblo, y su lengua es uno de los más potentes símbolos en la red. Aun cuando el cambio de la lengua se dé, la identidad cultural permanece a pesar del uso de nuevos códigos lingüísticos de lenguas de amplia comunicación. Las comunidades no autóctonas están conscientes de su “existencia” mucho después de la segunda generación, como es postulado en la Ley de Hansen, la cual mantiene que lo que la segunda generación desea olvidar, la tercera generación desea recordar -en términos de su identidad cultural original-. Donde persiste la lealtad a la lengua -como en Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin y Senegal- los hablantes de un pequeño grupo o lengua minoritaria no están preparados para abandonar su lengua materna en favor de una lengua mayoritaria, u otras con amplia comunicación, lengua franca o lengua nacional. Por ejemplo, ha sido registrado que en Mali, Songhai o Dogon, los hablantes apagan sus radios y sus televisores que son dominados por el bambara. El punto aquí es que las lenguas son aceptadas o rechazadas con base en las actitudes y valores. La lealtad a la lengua significa una unión “fanática” a los valores culturales y es sinónimo de identidad étnica. La lealtad a la lengua puede bloquear la distribución de las lenguas con amplia comunicación, tanto para una integración horizontal y una comunicación como para una integración vertical a través de la educación.

6. La existencia de una política del lenguaje, con posibles leyes y estatutos, y la implementación de agencias observan sólo reducidas tensiones lingüísticas y culturales en países que las tienen, como Gales, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ocasionalmente esas tensiones salen a la superficie cuando existe una carencia de voluntad política en la parte de la burocracia para hacer trabajar efectivamente las estructuras en favor de los beneficiarios, quienes con mayor frecuencia son las minorías. La ineptitud, la indiferencia y la confusión distorsionan las situaciones y hacen difícil su ejecución, sino es que imposible para la herencia de los indígenas, las lenguas étnicas o vernáculas no oficiales. La Política Nacional en Lenguas en Australia en 1987 enfatizó la nacionalidad australiana para las lenguas indígenas. La mitad de las 200 lenguas australianas fueron usadas regularmente y la muerte de las mismas se contuvo. Esa política promovía la identidad étnica y cultural y establecía una amplia política no partidaria de multiculturalismo y educación multicultural para promover más ampliamente y popularizar la retención de la herencia cultural de diferentes grupos étnicos y promover el entendimiento intercultural. Si la política lingüística nacional australiana con su extensión, alcance y éxito fuera generalmente aceptada, ¿el gobierno australiano tendría la necesidad de promulgar la Política Nacional de la Lengua y la Alfabetización y drásticamente renombrar, refocalizar y relocalizar el Instituto Nacional de Lenguas de Australia a flujo medio? La Política Nacional en Lenguas en Australia no ha sido la misma desde la Política Nacional de la Lengua y la Alfabetización.

7. La planeación de la identidad no tiene y no puede abrogar la identidad cultural. El intento en políticas modernas de sobreimponer la lengua nacional u oficial, o de favorecer la identidad supranacional sobre la nacional no ha funcionado, desde la fundación de las Naciones Unidas, en 1948, que reconoce a la lengua nacional como una marca prominente de identidad nacional. Por eso es una utopía. Como ejemplos, el francés, el inglés y el italiano son lenguas oficiales de sus respectivos países. Aun las lenguas regionales como el catalán, el vasco, el corso, el bretón, el flamenco y el alsaciano continúan siendo símbolos vibrantes de una identidad nacional de sus hablantes.

Conclusión y recomendación

Prácticamente todos los países del mundo son multilingües aun si no todos son multilingües administrativamente o tienen políticas de lenguas que son sensibles a sus complicaciones multilingües y multiculturales. Generalmente se sostiene que ninguno de los modelos existentes de multilingüismo puede ser aplicado a todas las culturas, países o circunstancias. Pero Suiza es un exitoso ejemplo de manejo de multilingüismo y multiculturalismo en un pequeño país; Gales y Nueva Zelanda de bilingüismo en países en un macrocomplejo; Australia e India de mantener un multiculturalismo y multilingüismo en grandes subcontinentes; Luxemburgo de trililingüismo con triglosia en un pequeño país multilingüe. El gran éxito de Suiza con multilingüismo se debe a que, política y culturalmente, está construida en una “larga tradición de compromiso en el cual una democracia directa permite las opiniones de las minorías para expresar y frecuentemente para actuar”. Es esta cultura de la democracia que la teoría del “multilingüismo igualitario” trata de construir y promover.

Multilingüismo igualitario deberá distribuir adecuadamente, para la coexistencia de lenguas (oficiales) en una política, las (más grandes) lenguas de una amplia comunicación y las lenguas (más pequeñas) de menor circulación, lenguas endógenas (extranjeras o importadas), lenguas indígenas (nativas, tradicionales, vernáculas); las grandes lenguas cultivadas y las lenguas pequeñas incultas -a pesar de todas las complicaciones y gastos.

Éste es el precio que los países multiculturales y multilingües tienen que pagar por un democrático macrodesarrollo. Después de todo, las lenguas son un gran recurso como los minerales y los fondos personales en cualquier nación. Todo lo que es demandado es propio del manejo para ‘sostener’ el multilingüismo.

El multilingüismo igualitario debe ser capaz de proveer las necesidades para la incorporación de las lenguas tanto de las minorías autóctonas, como de las no autóctonas en la principal afluencia de la política nacional de la lengua.

En la Unión Europea existe “igualdad de todas las lenguas” como igualdad de todos los países miembro; “cualquier limitación del número de lenguas usadas por el Parlamento Europeo pudieran interferir con la naturaleza democrática del Parlamento.” “Existe absoluta igualdad entre la comunidad de lenguas, ya sean usadas activamente o pasivamente, en la escritura o en la oralidad, en todas las reuniones del parlamento y sus cuerpos”.

La Unión Europea respeta la diversidad cultural y está encargada del pluralismo lingüístico y no igualando las diferencias de la lingüística y la cultura, porque el multilingüismo de Europa (aun si es un tesoro o un talón de Aquiles, una cualidad y una responsabilidad) es uno de los rasgos esenciales de la cultura y civilización europea, y de cultura mundial, civilización y sus diversas identidades. El multilingüismo igualitario es para la integración más que para la asimilación, para la comunicación horizontal como en contraste con la comunicación vertical y para la comunicación global y desarrollo inclusivo. A la Unión Europea le concierne permitir para las lenguas minoritarias la creación de la Administración Europea para las Lenguas Menos Usadas (1983), con alguna señal de provisiones estimadas para publicaciones e investigaciones, conferencias y estudios políticos.

El multilingüismo igualitario debería manejar los asuntos de las minorías no autóctonas: migrantes, trabajadores huéspedes, retorno de hombres de servicios de antiguas colonias, refugiados, emigrantes, transmigrantes. El multilingüismo igualitario debe así garantizar las identidades para las 32 mil minorías lingüísticas y las 20 mil minorías históricas de la población europea de 320 mil, como en 1997.

Las nuevas identidades nacionales deben tener en mente los dividendos de un multiculturalismo y un multilingüismo igualitarios y acentuar la diferenciación funcional y la diversidad de lenguas. No deben conceder las tendencias chauvinistas resultantes de un nacionalismo tradicional. Con el multilingüismo igualitario, el francés debe permanecer en la Unión Europea sin eliminar las lenguas regionales en Francia -occitán, catalán, vasco, corso, bretón, flamenco, la variedad alsaciana del alemán.

El multilingüismo igualitario debe prevenir las tendencias asimilacionistas tales como: la absorción de welsh, escocés y gaélico en Gran Bretaña, bretón en Francia, frisian en los Países Bajos, y sorbic en Elbian del este en Alemania, las muchas lenguas minoritarias pequeñas en las partes más al norte de Nigeria, etcétera.

El multilingüismo igualitario debe detener la muerte de las lenguas, invertir las lenguas de cambio y respetar la lealtad de la lengua. Se estima que en Canadá antes de la llegada de los europeos y de que el país adoptara una política bilingüe rígida en dos lenguas europeas exógenas, había 450 lenguas aborígenes y dialectos, en once familias de lenguas. Para 1970 sólo 60 lenguas aborígenes fueron identificadas todavía en las mismas once familias. En 1982, de las 60 lenguas sólo tres tenían más de 5 000 hablantes, el límite mínimo de población que pone en peligro de muerte una lengua.

Finalmente el multilingüismo igualitario captura completamente el espíritu detrás de las declaraciones universales de derechos humanos, de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas y de los derechos lingüísticos.

Bibliografía

Ajulo, S.B. (ed.), Language in education and society: Festschrift in honour of C.M.B. Brann, Lagos, University of Lagos Press, 2000.

Alladina, S. y Edwards V. (eds.), Multilingualism in The British Isles: The older mother tongues of Europe, London and New York, Longman, 1991.

Ammon, U., “The present dominance of English in Europe with outlook on possible solutions to the European language problems”, en Socio-linguistic, 8, 1994, pp. 1-14.

Bamgbose, A., “Minority languages and literacy”, en F. Coulmas (ed.), Linguistic minorities and literacy, Berlin, Mouton, 1984.

____________, Speaking in tongues: Implications of multilingualism and language policies in Nigeria, Ibadan, Wemilore Press, 1992.

Bamgbose, A. et al. (eds.), Implementation Strategies for the Language Provisions of the National Policy on Education, Abuja, Nigerian Educational Research and Development Council, 1992.

Belo, M.A., Nigeria and multinationalism, Lagos, Malthouse Press Ltd., 1995.

Brann, C.M.B., European Languages in Sub-Saharan African: Perspective and prospective, Brussels, European Cooperation Fund., 1981.

Broeder, P. y Guss Extra, “Ethnic Identity and Community Languages in the Netherlands”, en Sociolinguistic, 9, 1995, pp. 96-112.

Burgarski, R., “Unity in Diversity: Aspects of language policy in the Soviet Union and Yugoslavia”, en Sociolinguistic, 1, 1987, pp. 1-12.

Byram, M.S., Minority education and ethnic survival: A case study of a German school in Denmark, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1986.

Camardons, J. Solé, “Planning Multilingualism: The Catalan case”, en Sociolinguistic, 11, 1997, pp. 43-52.

Cenoz, J. y U. Jessner, English in Europe, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 2000.

Churchill, Stacy, The education of linguistic and cultural minorities in the OECD countries, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1986.

Clark, E. y D. Jegede, Culture and Nation Building, Ibadan, Verity Press Ltd., 1992.

Clyne, M.G., Language and society in the German-speaking countries, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

Comrie, B. (ed.), The Major Languages of Western Europe, London, Routledge, 1987.

Coulmas, P. (ed.), Linguistic minorities and national languages: Languages policy issues in developing countries, Berlin and New York, Mouton de Gruyter, 1983.

____________, A Language policy for the European Community: Prospects and Quandries, Berlin, Mouton, 1991.

Crystal, D., Language Death, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Cyffer, N. et al. (eds.), Language Standardization in Africa, Hamburg, Buske, 1991.

Durmuler, Urs, “Swiss Multilingualism and international communication”, en Sociolinguistic, 5, 1991, pp. 111-159.

____________, “Multilingual Talk or English Only? The Swiss Experience”, en Sociolinguistic, 9, 1995, pp. 44-87.

Eastman, C.M., “Language, ethnic identity and change”, en J. Edwards (ed.), 1984, pp. 259-279.

Edwards, J. (ed.), Linguistic Minorities; Policies and Practices, London, Academic Press, 1984.

____________, Language, Society and Identity, Oxford, Blackwell, 1985.

Emenanjo, E.N., “Nigerian Language Policy: Perspective and Prospective”, en Journal of the Linguistic Association of Nigeria, 3, 1985, pp. 123-134.

____________, “Language and the National Policy on Eduction”, en I. Ipaye (ed.), Nigerian Education: Past, Present and Future, vol. 1, Lagos, Macmillan, 1992, pp. 215-237.

Emenanjo, E.N. (ed.), Multilingualism, minority languages and language policy in Nigeria, Agbor, Central Books with the Linguistic Association of Nigeria, 1990.

Emenanjo, E.N. y P.K. Blembo, Language endangerment and language empowerment in Nigeria: Theory and Reality, vol. 1, Aba, National Institute for Nigerian Languages, 1999.

Eruvbetine, A.E. (ed.), The humanistic management of pluralism: A formula for development in Nigeria, Lagos, Faculty of Arts, University of Lagos, 2001.

Extra, G. y L. Verhoeven, Immigrant Languages in Europe, Clevedon, L. Verhoeven Multilingual Matters Ltd., 1993.

Fafunwa, A.B. et al. (eds.), Education in Mother Tongue: The Ife Primary Education Project, Ibadan, University Press Ltd., 1989.

Fishman, J.A., Reversing Language Shift, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1991.

Gallner, Ernest, Culture, Identity and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

Hanson, Marcus L., “The third Generation in America”, en Commentary IV, 1952, pp. 492-500.

Haarmann, H., Language in ethnicity: A review of basic ecological relations, Berlin and New York, 1986.

____________, “Historical trends of cultural evolution among the non-Russian languages in the European part of the former Soviet Union”, en Sociolinguistic 6, 1992, pp. 11-41.

____________, “Europeanness, European Identity and the role of language: Giving profile to an anthropological Infrastructure”, en Sociolin-guistic, 9, 1995, pp. 1-55.

Hamers, J.F. y M.H.A. Blanc (eds.), Bilinguality and Bilingualism, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Herriman, M. y B. Burnaby, Language policies in English-Dominant Countries, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 1996.

Holman, E., “Multilingualism and National Identity in Post-Soviet Estonia”, en Sociolinguistic, 9, 1995, pp. 136-140.

Hutchinson H. y A.D. Smith, Ethnicity, Oxford, Oxford University Press, 1996.

Ikara, B., Minority languages and lingua franca in Nigeria, Maiduguri, University of Maiduguri Press, 1987.

Kennedy, C. (ed.), Language planning and language education, London, George Allen and Unwin, 1984.

Khubchandani, L.M., “Multilingual societies: issues of identity and communication”, en Sociolinguistic, 16, 1986, pp. 20-34.

Latomaa, S., “Finland as a multilingual society: Yesterday, today and tomorrow'”, en Sociolinguistic, 9, 1995, pp. 113-135.

Lewis, E.G., Multilingualism in the Soviet Union: Aspects of Language Policy and its implementation, The Hague, Paris, 1972.

Lo Bianco, Australian National policy on languages, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1987.

Lyman, S.M., Ethnicity, pluralism and other implications for Africa and the world, Maiduguri, University of Maiduguri Press, 1988.

Mateene, K. y J. Kalemba (eds.), Reconsideration of African Linguistic Policies, Kampala, OAU Interafrican Bureau of Languages (OAU/BIL) (Publication, 3), 1980.

McKay, S.L. y H. Hornberger, N. (eds.), Sociolinguistics and Language Teaching, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Onyeneke, A.N. (ed.), “Popular traditions of Nigeria: Proceedings of the workshop”, en Methods of Transmission and Preservation of the Non-physical Cultural Heritage in Contemporary Nigerian Society, Lagos, UNESCO and Macmillan Publishers, 1986.

Ouedraogo, R., Language planning and language policies in some selected West Africa countries, Burkina Faso, International Institute for Capacity Building in Africa, 2000.

Prah, K.K. (ed), Between Distinction and Extinction: The Harmonization and Standardization of African Languages, Witwatersrand, Witwatersrand University Press, 1998.

Price, G., The Languages of Britain, London, Edward Arnold, 1984.

Pugh, R., Effective Language in Health and Social Work, London, Chapman and Hall, 1996.

Riagain, P.O., “Post modernity and Language policy: A need to refocus”, en Sociolinguistic, 11, 1997, pp. 16-62.

Serageldin, I. y I. Taboroff (eds.), Culture and Development in Africa: Proceedings of an International Conference held at World Bank, Washington D. C., Environmentally Sustainable Development Proceedings (Series, I), 1992.

Suberu, R.T., Ethnic minority conflicts and Governance in Nigeria, Ibadan, Verity Press Ltd., 1999.

Tabouret-Keller, Andree et al. (eds.), Vernacular Literacy, Oxford, Clarendon Press, 1997.

The Economist, Dec. 22, 2001, “The triumph of English: A world empire by other means”, Jan. 4, 2002, pp. 33-35.

Tosi, A., Language and Society in a Changing Italy, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 2001.

Tschumi, R., Theory of Culture, New York, NOK Publishers, 1978.

Young, C., The Politics of Cultural Pluralism, Madison, The University of Wiscosin Press, 1976.

Sobre el autor

Emmanuel Nolue Emenanjo

Executive Director, National Institute for Nigerian Languages, emenanjo2@yahoo.com.

Traducción del inglés al español de Susana Cuevas Suárez, Dirección de Lingüística, INAH.

Citas

- A. D. Smith, I. Camardons, J. S., “Planning Multilingualism: The Catalan Case”, en Sociolinguistic, núm. 11, 1997, pp. 43-542. [↩]

- Brann, C. M. B., European Languages in Sub-Sahan African: Perspective and prospective, 1981… [↩]

- A. B. Fafunwa et al. (eds.), “Educations in mother tangue”, en The Ife Primary Education Project, 1989. [↩]