De ahora en adelante seré yo

Quien describa las ciudades –había dicho el Kan.

Tú en tus viajes verificará si existen.

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

Tula fue uno de los asentamientos urbanos más importantes del Altiplano Central. El área más conocida de esta antigua ciudad es sin duda la gran plaza principal de Tula Grande, formada por profundas plataformas artificiales sobre las que se construyeron un conjunto de plazas, juegos de pelota, edificios administrativos, palacios y grandes pirámides. De las estructuras piramidales más notables destaca el Edificio B, que está compuesto de varios cuerpos escalonados, decorados por lápidas esculpidas, y que soporta las enormes cariátides conocidas como atlantes.

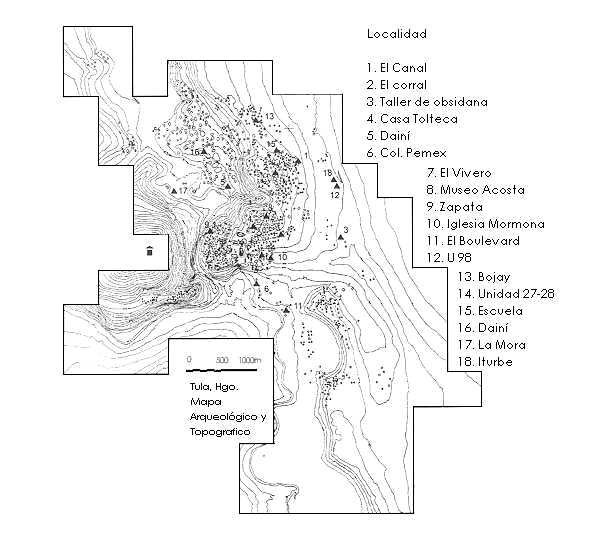

Sin embargo, sabemos que más allá de Tula Grande la ciudad tolteca se extendía por cerca de 16 km2 compuesta por cientos de conjuntos habitacionales que estaban agrupados en barrios, los cuales se comunicaban entre sí a través de complejas redes de angostas calles. Bien lo señala Mastache1 cuando apunta que a pesar de que Tula estaba conformada en su mayor parte por este mosaico doméstico, aún contamos con escasos datos sobre la extensión y función de los barrios toltecas. En la actualidad los datos para inferir la organización social y el modo de vida dentro de los barrios, proviene de tan sólo 18 conjuntos habitacionales excavados hasta este momento (Figura 1).

Figura 1. Conjuntos domésticos excavados en Tula (redibujado de Yadeun, 1975).

Lo que sí sabemos es que tal mosaico doméstico era principalmente definido a partir de la especialización artesanal que desarrollaban sus habitantes. Ciertamente, en estos conjuntos hay evidencia de especialización artesanal ampliamente diversificada. Otra característica sobresaliente de los barrios era que contaban con sus propios templos, mediante los cuales se piensa que el Estado establecía una autoridad y control en varios ámbitos de la vida urbana, lo cual hace de sumo interés el estudio de la estructuración de los barrios no sólo para entender la organización social sino también la economía de la antigua urbe de Tula.

Como Marco Polo, en este escrito seguiremos la ordenanza del Kan para explorar la organización productiva de la urbe de Tula, con la finalidad de determinar el grado de centralización y de coordinación que el Estado tenía sobre las actividades artesanales y saber así, si efectivamente existió una economía del templo en la capital de los toltecas.

Modelos de producción artesanal

Brumfiel y Earle2 han reconocido tres modelos que engloban las distintas tendencias existentes en los estudios sobre especialización artesanal en las primeras sociedades complejas. Uno de éstos es el llamado modelo adaptativo, el cual ha tenido una notable influencia en la arqueología mexicana. Este modelo se formuló tras el análisis del caso mesopotámico que está caracterizado por una distribución diferencial de los recursos lo cual propiciaría un principio de especialización intercomunal, con lo cual surge la necesidad de la aparición de una organización que controle la producción y la redistribución.3 La perspectiva adaptativa ve la especialización y el intercambio como parte de una economía basada en el sistema redistributivo. En una economía de redistribución gran parte del excedente sería canalizada hacia una institución central que en los inicios de este sistema en Mesopotamia correspondió al templo.

En nuestro caso someteremos a contrastación el modelo adaptativo con la finalidad de determinar si la producción artesanal en Tula estuvo o no bajo el control directo del Estado. Necesariamente esta reflexión debe conducirnos a precisar cuáles son las dimensiones de la especialización dentro de las primeras formas urbanas.

Las dimensiones de la especialización

Escala de la producción

Uno de los principales factores de variación en la producción artesanal es la escala de la producción. Sinopoli4 reconoce tres modos de organización productiva: la producción administrada, la producción especializada o centralizada y la producción no centralizada.

Para Sinopoli, la producción administrada es aquella en la que se establece una regulación directa por parte de un grupo o por las instituciones que están controladas por el Estado, y donde los productores artesanales por lo común son especialistas agregados. Esto es, los especialistas se encuentran ligados espacial y económicamente a las instituciones que controlan la producción de los bienes.

La producción especializada o centralizada, por otro lado, se refiere a la producción a gran escala y espacialmente segregada, compuesta por especialistas que trabajan en talleres independientes, donde el Estado interviene sólo de manera indirecta, principalmente a través de la inspección, la vigilancia y mediante el cobro de impuestos.

Finalmente, la producción no centralizada consiste de una producción especializada a pequeña escala de una gran variedad de bienes que se realiza en lugares más dispersos ubicados predominantemente en contextos domésticos.

Especialistas independientes y dependientes

De acuerdo con Brumfiel y Earle5 hay dos tipos de especialistas acorde a su afiliación, se trata de los especialistas independientes y dependientes.

Los especialistas independientes, nos dicen estos autores, producen bienes o servicios para una demanda no específica, una multitud o amplio sector de la población que varía de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y políticas. En contraste, los especialistas dependientes producen bienes o servicios para un patrón, típicamente una elite social o una institución central. Estos especialistas son contratados por los patrones quienes suplen a los especialistas de sus necesidades básicas.

Los especialistas dependientes están involucrados en la manufactura de artefactos de riqueza y la provisión de servicios institucionales. Esta especialización se desarrolla en cerrada asociación con los grupos gobernantes, además de las instituciones como medio directo de mantener y controlar esta producción económica.6 Por lo común, los especialistas dependientes poseen una especialización agregada, que consiste en trabajo de tiempo completo en el cual se producen los bienes y servicios estratégicos para los grupos de gobierno o las instituciones rectoras.

Bienes de subsistencia y de riqueza

Otro factor de variación en la especialización, es el tipo de bienes producidos e intercambiados. Por este motivo, Brumfiel y Earle7 han visto la necesidad de distinguir entre dos clases de bienes, los de subsistencia y los de riqueza.

Los bienes de subsistencia incluyen alimento, medicamento y protección usada para las necesidades básicas de la unidad doméstica. Por su parte, los bienes de riqueza envuelven un valor al ser usados en exhibiciones, intercambios y rituales, se tratan de productos de subsistencia altamente deseados y raros.

Estas investigaciones han reconocido la relevante importancia que tuvo la riqueza en términos políticos, derivada de su papel para validar el estatus social. El control de los bienes de riqueza incluía la manipulación en la producción especializada de estos bienes, su intercambio y consumo, lo cual fue una de las estrategias centrales que sirvieron a los grupos gobernantes como herramientas para extender su poder político.

Gran parte de la producción especializada de estos bienes se dirigía principalmente a la elaboración de artículos y adornos personales que no sólo eran exhibidos como símbolos de estatus, sino que servían como importantes marcadores de identidad social, que funcionaban como códigos con mensajes simbólicos de estatus social, jerarquía y alianzas.8

La especialización artesanal en Tula

Producción de obsidiana

No obstante que en la ciudad y en algunos asentamientos de la región de Tula se ha reportado amplia evidencia de producción artesanal especializada,9 con la excepción de algunos talleres de trabajo de obsidiana y otro taller de cerámica, ninguna otra zona de producción artesanal había sido excavada hasta el momento, motivo por el cual en este apartado me enfocaré en lo que se conoce de estos dos procesos productivos.

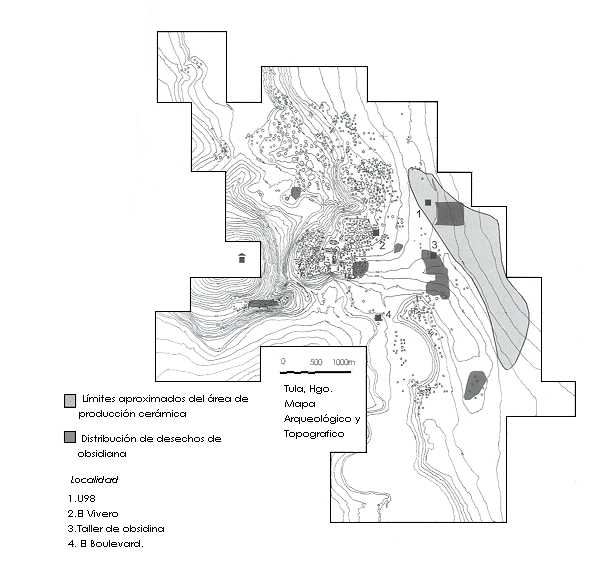

Durante la década de los años setenta se llevaron a cabo investigaciones en Tula tanto por el INAH como por la Universidad de Missouri. Un dato importante que aportaron ambos proyectos fue la existencia de una concentración de obsidiana en superficie que cubría una gran extensión en la parte oriente del sitio. Investigadores de ambos proyectos creen que la concentración en esta área del sitio delimita una zona de talleres dentro de la ciudad (Figura 2).

Pastrana, en un recorrido más detallado de una parte de la concentración, notó que ésta incluye grandes cantidades de lascas, así como desecho de trabajo de obsidiana.10

Posteriormente la Universidad de Tulane efectuó excavaciones en una de estas zonas con concentraciones de obsidiana.11 La excavación reveló un taller que se dedicaba exclusivamente a la industria de núcleo/navaja, a través del uso casi exclusivo de la técnica de presión para la fabricación de núcleos prismáticos. El complejo excavado estaba constituido por un conjunto de varias áreas de actividad que incluía una zona habitacional, sitios de trabajo de obsidiana y basureros.12 La presencia de estructuras residenciales y la mezcla de basura doméstica con desechos del trabajo de obsidiana, indica que la labor artesanal de la obsidiana se llevó a cabo en un ambiente residencial.13

Figura 2. Distribución de desechos de obsidiana y cerámica en el sitio de Tula, Hgo., con la ubicación de las localidades y talleres excavados.

Dentro de los trabajos de salvamento y rescate arqueológico llevados a cabo por el INAH en 1980-1981 se excavó la localidad conocida como El Vivero, la cual consiste de un conjunto habitacional asociado a la producción de artefactos líticos, particularmente se identificaron áreas de manufactura vinculadas a zonas de carácter doméstico donde se registraron varias etapas de manufactura para la obtención de navajas prismáticas, así como algunos productos derivados tales como excéntricos.14 En el taller de El Vivero, una parte de la producción de los instrumentos de obsidiana además de encaminarse al comercio o intercambio, fue destinada para el consumo de la propia unidad doméstica, lo que puede relacionarse con lo que Clark15 llamó un taller de utilización, en el cual la producción está destinada exclusivamente para el autoconsumo. Este caso contrasta con el taller de El Salitre, donde nos encontramos frente a un taller de producción en el cual los productos fueron destinados extensivamente a una demanda específica más allá de la escala de auto-consumo.

Por los estudios de elementos traza y los análisis macroscópicos sabemos que cerca del 83 por ciento de la obsidiana de Tula provenía del yacimiento de Cruz del Milagro, en tanto el resto procedía de Zinapécuaro y Otumba.16 Los estudios de los talleres de obsidiana en Tula han revelado que la materia prima de estos yacimientos no llegó a Tula directamente de los yacimientos, sino que se proveía a la urbe de preformas de núcleos para navajas, a través de la existencia de talleres periféricos a la ciudad.17

Producción de cerámica

Al sureste del área urbana de Tula, los reconocimientos de superficie a cargo de Mastache y Crespo,18 identificaron los límites de un área de producción de cerámica. Esta zona abarca una extensión aproximada de 1.5 km2 en la cual se detectaron concentraciones irregulares de tiestos quemados y torcidos, así como desperdicios de arcilla cocida (ver Figura 2). Como parte de un proyecto de rescate arqueológico a cargo del Centro INAH, Hidalgo, fue excavada dentro de esta área una zona de producción de cerámica (denominada U 98), en asociación a estructuras habitacionales de la fase Tollan.19 Este taller de cerámica estuvo especializado en la producción de loza de servicio, en especial platos y cajetes, lo cual podría indicar que habría una especialización de las diversas clases de cerámica en otros sectores de los talleres.20 La asociación de las casas con las zonas de producción nos indican que las actividades relacionadas a la preparación de cerámica se llevaron a cabo en áreas muy próximas a las unidades habitacionales, de forma análoga a los talleres de obsidiana.

Las actividades del conjunto habitacional de El Boulevard

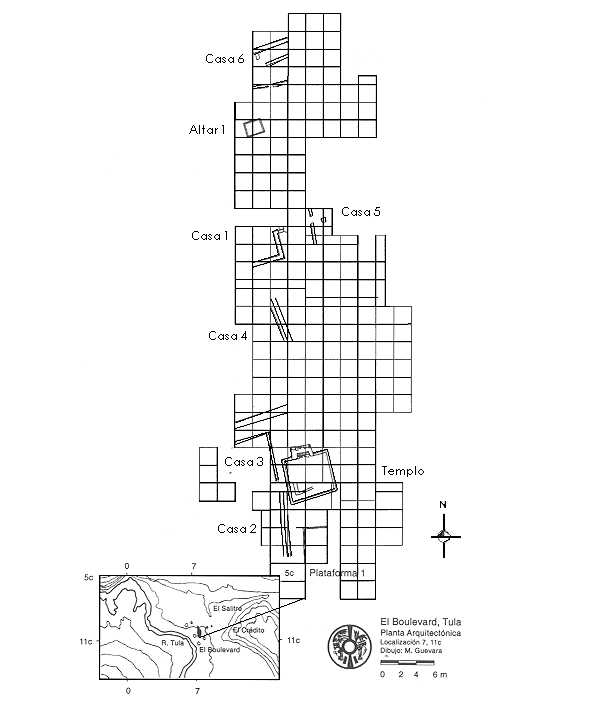

A partir de un rescate arqueológico realizado en 1996,21 pudimos llevar a cabo investigaciones en el sector suroeste del asentamiento urbano de Tula que aportaron nuevos datos sobre la actividad artesanal dentro del área urbana. El conjunto habitacional, conocido como la localidad de El Boulevard, se ubica al pie de la ladera oeste del cerro de El Cielito. Se encuentra delimitado al oeste por el cauce del río Tula, en tanto que hacia el norte se localiza la zona de El Salitre. El conjunto habitacional estuvo agrupado en lo que se ha designado como “grupo de casas”, que consiste de un conjunto de tres o más casas alrededor de un patio central (Figura 3).

El inicio de la edificación debió comenzar cuando menos durante la fase Tollan temprano (850-950 d.C.), ya que materiales cerámicos pertenecientes a esta fase fueron recuperados como parte de las obras de relleno y de las plataformas de las estructuras habitacionales, así como de la primera época de construcción arquitectónica. Durante la fase Tollan tardío (950-1200 d.C.) se documentaron varios periodos de construcción arquitectónica, ampliación y remodelación de las estructuras, así como el primer momento de abandono de los edificios.22

La información que empleamos aquí se enfoca exclusivamente a la recuperada en la segunda época constructiva que ubicamos tentativamente en la fase Tollan tardío (Figura 4). Para este momento El Boulevard se componía de evidencias arquitectónicas de un conjunto habitacional tolteca, donde pudimos llevar a cabo investigaciones que nos permitieron identificar las siguientes actividades productivas.

Figura 3. Ubicación y plano arquitectónico de El Boulevard, Tula.

Figura 4. El conjunto habitacional de El Boulevard, Tula durante la excavación.

Actividades de producción

Contamos con dos procesos relacionados con la producción. El primero se refiere a los procesos de preparación de alimentos. Al norte, pero como parte de la primera época constructiva del conjunto, se detectaron once hornos que fueron parte de áreas de actividad de producción de alimentos. Estos hornos se asociaron directamente al exterior de las casas y se ubicaron en áreas abiertas tales como patios o pasillos. Consisten de horadaciones en la tierra de forma circular, que por la exposición al calor daban la apariencia de barro cocido y poseían una abertura de entre 50 y 80 cm en la parte superior. En su interior y junto a la boca del horno había abundante ceniza y carbón, así como restos carbonizados de espinas y pencas de maguey.

Etnográficamente Hernández23 ha reconocido dos tipos de hornos para barbacoa, el vertical que puede tener un diámetro de 60 cm y una profundidad de 1m, y el horizontal, que presenta un hoyo de 1.50 m de diámetro por 80 cm de profundidad. Las características de los hornos excavados recuerdan a aquellos hornos verticales para actividades de cocción de alimentos con la técnica de la barbacoa, muy similares a aquellos excavados por Manzanilla en el sitio de Cuanalan, aunque en este caso parece tratarse de hornos de barbacoa horizontales.24 De igual manera, las dimensiones y características de los hornos excavados en El Boulevard tienen correspondencia con aquellos que actualmente se utilizan en el Valle del Mezquital para la preparación del quiote asado del maguey.25

Hernández ha señalado que la técnica de construcción de un horno depende de si la producción es continua o discontinua.26 En el primer caso, la utilización de los hornos era mayor por lo cual son revestidos con un recubrimiento de piedras. En el caso de los hornos documentados durante la excavación, fueron de uso discontinuo ya que se trataba de simples oquedades tronco-cónicas que no presentaban ningún recubrimiento, lo que nos señala una utilización menos prolongada o un empleo discontinuo de los hornos. La gran abundancia y concentración de hornos para actividades de preparación de alimentos nos habla de la relevancia y la especialización de este sector del conjunto como una zona importante de producción de alimentos, quizás análoga a las cocinas comunales reportadas en otras áreas de Mesoamérica.27

El segundo proceso de producción se refiere a la manufactura de bienes artesanales. Entre los procesos de trabajo concretos con que contamos se encuentra el asociado a la presencia de restos minerales que sirvieron como pigmentos. Se reconoció pigmentación roja, amarilla y azul que se ha identificado como hematita y óxidos de fierro, muy seguramente usados para teñido y pintado de algunos materiales arqueológicos no reconocidos en nuestra área de investigación, aunque en una de las unidades de excavación se apreció un cajete del tipo Manuelito café en proceso de ser pintados sus soportes por medio de pigmento rojo.

Sin embargo, la principal actividad artesanal de este conjunto habitacional, inferido por su cuantioso volumen y amplia representación en la mayor parte de los contextos excavados, es la producción de ornamentos de concha. Contamos con desperdicios y artefactos en todas las fases de manufactura de objetos de concha como pendientes o cuentas. La relevancia de este hallazgo se encuentra en que a pesar de que se tenía evidencia de la tradición de trabajo de concha entre los toltecas, es el primer taller de producción de concha excavado hasta el momento en Tula.

La materia prima utilizada para la manufactura de los objetos fue casi exclusivamente de la especie Oliva scripta. Esta especie tiene una amplia distribución, aunque es muy probable que provengan del Golfo de México y resulta la especie más representada en los materiales de concha recuperados en la excavación. La mayor parte de los objetos de concha producidos fueron de carácter ornamental, en especial pendientes, los cuales se elaboraron cortando el ápex mediante la técnica cilíndrica. La alta concentración de materiales ornamentales de concha en diferentes fases de manufactura que se registraron en la mayoría de las casas del conjunto habitacional nos sugiere que la existencia de especialización artesanal de estos artefactos fue una de las principales actividades económicas de los miembros del grupo residencial.

Los ornamentos de concha elaborados en El Boulevard debieron funcionar como bienes de riqueza, debido a que los pendientes fueron artículos de vestimenta y adorno personal. En los códices mesoamericanos hay varias representaciones de ornamentos elaborados con conchas del género Oliva, por ejemplo en la lámina LXVIII, f 67r., del Códice Mendocino se aprecia un traje de guerrero en cuyo atuendo es incorporado un collar de Oliva. Los atuendos de guerreros expresaban la posición de sus portadores y tal como habíamos discutido, estos elementos de atuendo sirvieron como importantes marcadores de identidad social, debido a que permitían distinguir a los nobles del resto de la población o a los gobernantes de los señores sujetos. Es decir que los productos artesanales de riqueza eran marcadores de estatus social. En Tula, Robert Cobean localizó una ofrenda en el patio de la sala 2 del Palacio Quemado. Parte de esta ofrenda consistía de una prenda ceremonial y ornamental realizada con miles de conchas de diversas especies, que se conoce como la coraza de Tula. Las conchas con las que se confeccionó el chaleco son principalmente conchas rojas y moradas de las especies Spondylus princeps y calcifer, que provienen del Pacífico. En la parte inferior de la prenda sobresale un holán con pendientes de caracoles del género Oliva, lo que nos señala que algunas de las cuentas y pendientes de concha de este género se cosían a los atavíos. Por su estructura, la coraza se considera una vestimenta defensiva y ceremonial, ya que prendas similares están representadas en esculturas recuperadas en Tula, como lo es un pequeño atlante, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología, el cual porta un chaleco acolchado y reticulado; así como una escultura masculina de anteojeras localizada por Acosta al oeste del Juego de Pelota 1, que muestra un chaleco confeccionado por placas de forma rectangular. La manufactura de esta vestimenta, únicamente con material de concha, ejemplifica y resalta que la posesión de estos objetos denotaba rango militar o cierta posición social. En otros sitios de Mesoamérica, los ornamentos de Oliva han aparecido como ofrendas mortuorias en entierros de alto rango, lo que ha hecho suponer que la importación de ésta y otras especies de concha eran un bien necesario para la reproducción de la elite.28

Un aspecto importante en el estudio de las unidades habitacionales es la especialización de trabajo realizado en éstas. Es significativo notar que las casas de este conjunto habitacional contaron con una mezcla de desechos domésticos y desechos de trabajos artesanales, lo cual indica que las actividades de producción artesanal se llevaron a cabo a escala doméstica.

Ahora bien, a partir de la información excavada propusimos evaluar la escala de la especialización de este conjunto. Ante esta interrogante, Flannery y Winter29 plantean la siguiente organización de actividades domésticas:

• Actividades universales (como el abastecimiento, preparación y almacenamiento de alimentos, y la fabricación de ciertos instrumentos).

• Especialización de algunas unidades habitacionales en cada asentamiento (se incluye la manufactura de algunos artefactos e instrumentos).

• Especialización regional de algunas unidades habitacionales en ciertos asentamientos (interviene la producción especializada de algunos instrumentos y ornamentos).

• Especializaciones únicas.

Si realizamos un análisis comparativo de las actividades domésticas de las casas de cada una de las unidades familiares, podemos decir que todas ellas participaban básicamente en las mismas actividades, como lo era el abastecimiento, preparación, consumo y almacenamiento de alimentos. Lo anterior es consecuente con lo planteado por Yadeun30 a partir de los estudios de superficie, donde menciona que el grupo asentado en esta área estuvo dedicado a la producción alimenticia.

Es probable que la unidad familiar que residía al norte del conjunto tuviera una especialización a escala familiar durante la primera época constructiva de El Boulevard. La abundancia de hornos para producción de alimentos, sugiere que fueron utilizados para preparar grandes cantidades de alimentos, destinados quizás para el abastecimiento de todo el conjunto habitacional.

De igual forma, todas las unidades domésticas participaban en las mismas actividades de producción artesanal a nivel doméstico de artefactos de obsidiana, ornamentos de concha y preparación productiva empleando tierras de diversos colores. Dentro del conjunto doméstico éstas serán actividades universales debido a que todas las casas participaban básicamente en las mismas actividades, pero mostraría una especialización única en el ámbito del centro urbano, debido a que las actividades artesanales efectuadas son particulares de este conjunto habitacional.

La economía política en Tula

Llegó el momento de discutir en qué medida el Estado tolteca participaba en la administración de las actividades artesanales en Tula. Healan ofrece algunas observaciones que podrían sugerir una producción administrada para los talleres de obsidiana de la localidad de El Salitre. Al oeste del conjunto excavado existía la presencia de un montículo. Este montículo es similar a aquellos parcialmente explorados en las localidades de El Canal y La Mora,31 y aquel reportado por Peña y Rodríguez en Dainí,32 los cuales se asociaban directamente a los conjuntos habitacionales. Estos extensos montículos funcionaron como templos de barrio que consisten de grandes estructuras, de alrededor de 5 o 6 m de altura, los cuales cuentan con un amplio vestíbulo al frente, con la presencia de columnas y banquetas-asiento, de forma muy similar a lo que ocurre en estructuras de Tula Grande como El Palacio Quemado o la Estructura K. Las características de estos templos de barrio recuerdan al Edificio B y su vestíbulo al frente, aunque en una escala mucho menor.

Healan piensa que la cercanía del taller de El Salitre a esta estructura pública, que bien pudo desempeñar funciones religiosas, de consejo y administrativas, podría ser tomado como indicador de control por parte del Estado.33

También resulta interesante notar que el taller de obsidiana de El Vivero se encuentra en una zona que refleja el mayor gasto de energía de todo el asentamiento, debiendo residir en este sector el grupo rector con su aparato administrativo.34 La ubicación espacial y asociación de este taller al área central de Tula incrementa la posibilidad de que estas tareas productivas estuvieran reguladas de manera directa por el Estado.

Así, algunos estudios parecen plantear la existencia de una producción administrada. Debido a la estrecha asociación y el control directo por parte de las instituciones o las elites gobernantes en esta clase de producción económica, podríamos esperar entonces la presencia de especialistas dependientes. Para poder esclarecer si nos encontramos frente a una producción administrada, un aspecto de gran relevancia es precisar el tipo de afiliación de los especialistas y en el estudio de la especialización artesanal en Tula es necesario explicar si la producción fue una actividad de tiempo completo.

En una estimación sobre la cantidad de obsidiana procesada en el taller, Healan35 considera la posibilidad de que la producción demandada por el Estado, no requirió una dedicación de tiempo completo. Justamente la evidencia de los conjuntos habitacionales sugieren que además de la especialización de producción a nivel artesanal, los barrios también contaban con labores de producción de alimentos. Esto ha llevado a plantear que en el asentamiento urbano de Tula un amplio sector de la población se dedicaba a labores agrícolas, por lo cual se piensa que Tula representó un asentamiento que contó con un extenso porcentaje de individuos que estuvieron dedicados a la producción de alimentos.

Si consideramos las concentraciones de desechos de trabajo artesanal asociadas con la actividad de producción de bienes de subsistencia básica en las zonas habitacionales, podemos sugerir una especialización que pudo no haber sido de tiempo completo, ante lo cual sería muy difícil plantear que nos encontramos frente a una especialización agregada.

Precisamente uno de los aspectos más notables en el estudio de la especialización en Tula, y que permite cuestionar el carácter administrado de la producción, es que en el área urbana estas actividades de especialización artesanal estaban asociadas a las áreas de unidades habitacionales, lo cual sugiere que el proceso de actividad artesanal era realizado a escala doméstica.

Actividades en torno a un templo de patio

En El Boulevard existen indicadores relevantes que pueden darnos indicios acerca de la organización productiva y su relación con los sistemas administrativos. La actividad productiva más importante en El Boulevard fue la elaboración de pendientes de concha. Estos artefactos, que debieron actuar como bienes de riqueza, podría hacernos pensar en una producción administrada, que como observamos se enfoca especialmente a bienes de riqueza que son usados en la adquisición, expansión, mantenimiento y expresión del estatus de la elite y su dominio político. Sin embargo en El Boulevard, como en el resto de los talleres, la producción de estos bienes de riqueza fue desarrollada a escala doméstica.

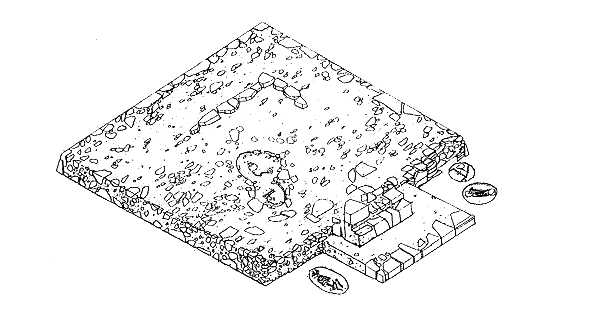

Durante la excavación se pudo reconocer un patio donde fue localizado un pequeño templo de características semejantes al reportado en el sitio de El Canal.36 Debido a sus pequeñas dimensiones y asociación con las unidades residenciales, Healan denominó a estas estructuras como templos de barrio. No obstante, he preferido nombrarlos como templos de patio para distinguirlos de los templos de mayores dimensiones y que debieron representar templos de barrio de alto orden administrativo (Figura 5).

El hecho de que las plataformas de los templos, como las excavadas en las localidades de El Canal y El Boulevard, sean de tamaño pequeño, está en relación a sus funciones menores, ya que servían como templos locales de las unidades residenciales.37

Siguiendo el modelo adaptativo, estos templos locales de los barrios debieron haber actuado como subunidades administrativas del aparato estatal. Para lograr contrastar esta función, la institución del templo deberá entonces contar con elementos relacionados con los procesos económicos y administrativos En este sentido, en el registro arqueológico se deben identificar además de actividades asociadas al ámbito ideológico, tareas de producción artesanal y de almacenamiento en asociación con esta estructura, que es lo que se esperaría localizar siguiendo el modelo adaptativo.38

Figura 5. Templo de patio de la localidad de El Boulevard y entierros asociados. En esta institución no se encontraron relacionadas actividades productivas ni de almacenamientos de bienes artesanales.

A partir de las evidencias arqueológicas se pudieron reconocer varias actividades asociadas al periodo de construcción y uso del templo de patio. Contamos con un basurero relacionado al templo el cual puede informarnos acerca del consumo ritual que pudo haberse llevado a cabo. El basurero fue localizado al exterior del patio, justo al norte del templo. Por sus características de deposición éste debió ser empleado de forma repetida y durante un largo periodo de tiempo. En él se localizaron gran cantidad de fragmentos de incensarios al igual que de braceros, los cuales comúnmente se asocian a funciones de carácter ritual, así como cerámica de servicio para preparar o contener alimentos.

De esta manera podemos considerar a los materiales del basurero recuperados como indicativos de consumo en el templo de barrio, los cuales una vez desechados fueron depositados en este “basurero ritual”. El basurero excavado se relaciona con actividades de desecho de implementos cerámicos de uso ritual y de servicio, los cuales están fragmentados pero son susceptibles de restaurar piezas completas. Estos implementos fueron depositados simultáneamente como resultado de una misma actividad, y ese mismo evento fue llevado a cabo continuamente como se desprende de la información estratigráfica del basurero que nos revela distintos estratos pero con un contenido similar a lo largo del tiempo que sugiere el llevar a cabo la misma actividad por un periodo prolongado, a manera de un ritual cíclico. Estas características junto con su ubicación a un costado del templo de patio, recuerdan a los basureros ceremoniales “fin-de-ciclo” relacionado a actividades rituales de renovación de ciclos de tiempo, los cuales han sido documentados en casos etnográficos y arqueológicos.

La presencia de cerámica de servicio como parte de estas ceremonias cíclicas efectuadas en el área del templo, debe estar relacionada con la preparación y consumo de comidas festivas o comunales en las que participaron los miembros del conjunto doméstico como parte de estas ceremonias, actividad que ha sido registrada también en el patio del conjunto habitacional tolteca de Tepetitlán.39

¿Existió una economía del templo?

Como hemos podido percibir, se pudieron reconocer varias actividades asociadas al templo de patio, las cuales sin embargo, no incluían actividades de almacenamiento o producción de bienes productivos. Las labores de almacenamiento eran realizadas en los cuartos de las unidades habitacionales. Este almacenamiento doméstico incluía tanto los bienes de subsistencia como los bienes de riqueza.

De esta forma, en el área del templo de patio no se desempeñaron actividades de producción y almacenamiento de bienes productivos, como se esperaría si existiera una centralización por parte del Estado en el control de los bienes y recursos de los barrios. El templo de patio contó básicamente con funciones de culto o rituales cíclicos y participó en redes redistributivas de carácter restringido, muy probablemente en fiestas periódicas, como se desprende del basurero ritual asociado al templo de patio.40

Al contrario del modelo adaptativo, en el cual el templo además de servir de escenario para las actividades de culto era el punto central de almacenamiento, así como centro redistributivo a través del cual el Estado establecía la autoridad y control en todos los ámbitos de la vida urbana, los resultados obtenidos me conducen a señalar que gran parte de la producción no era controlada por la institución del templo. Por esta razón pienso que tales actividades eran realizadas de manera no centralizada y sin una intervención institucional directa. Esto es consecuente con los estudios que se vienen realizando en la economía política donde se ha observado que dentro de las primeras ciudades el amplio mosaico de producción no era dirigido de forma centralizada.

La importancia de la concha como un bien de riqueza, también podría hacer suponer que la importación a larga distancia de esta especie debió estar controlada por el grupo gobernante o a través de alguna institución central como el templo, ya que el control en su intercambio fue un medio empleado para validar el estatus y como una estrategia política para mantener las relaciones jerárquicas.

En este sentido es relevante discutir la forma en la cual estos grupos accedían a la materia prima y si existía o no una intervención institucional en los periodos de coordinación del procuramiento, producción artesanal y su distribución. Aquí existen dos posibles respuestas. En la primera podemos distinguir la intervención del aparato estatal en la coordinación de la producción y en la distribución para el procuramiento de los bienes y en su distribución final. La segunda posibilidad, por el contrario, rescata la idea de que el Estado tuviera un papel menor en la obtención y en la distribución final de los bienes. Este modelo propuesto por Widmer41 resalta que las fases de procuramiento, producción e intercambio estuvieron a cargo de los grupos locales, que en nuestro caso correspondería a la organización de barrio.

El modelo es particularmente interesante ya que se aplica en bienes foráneos como la concha que asocio a los bienes de riqueza. Hemos discutido brevemente el contexto de este material que fue encontrado en proceso de trabajo, como desechos productivos e incluso recuperado sin modificar. Si a esto anexamos el volumen en que fue percibido durante el rescate, quedan pocas dudas acerca de la función de El Boulevard y su importancia en la importación y producción de bienes artesanales a partir de este material.

Las conchas de la especie Oliva scripta tienen una amplia distribución en la costa del Golfo, lo cual hace difícil pensar en un cerrado control de las fuentes de procuramiento. Así, el modelo de control local nos señala que la obtención y distribución de un bien de riqueza como la concha, que proviene de diferentes fuentes o yacimientos, haría difícil al Estado controlar directamente las dispersas zonas de obtención, lo que podría llevarnos a considerar que estos bienes quedarían fuera del control del Estado o bajo una mínima dirección estatal.42

Los bienes dispersos podrían entonces ser procurados, transportados y distribuidos por un número diverso de grupos locales dentro de los conjuntos residenciales o como aquí propongo, dentro de los barrios. Este planteamiento es alterno y contrario al modelo adaptativo señalando que incluso ciertos bienes de riqueza estén fuera del control de las instituciones centrales en varios momentos del proceso productivo, algo que parece estar ocurriendo en El Boulevard.

Varias organizaciones quedaban fuera de las instituciones centrales y sólo ciertos sectores formaban parte de esta economía del templo (tempel wirtschaft). Al parecer lo que existió fue más bien una duplicación de esfuerzos económicos lo cual ha dado lugar a lo que se ha llamado una economía dual.

De esta forma se propone que no toda la comunidad formaba parte de la economía de las instituciones centrales. Esto nos lleva a un rechazo del modelo adaptativo y del prototipo mesopotámico, lo que hace pensar en las formas estatales tempranas como entidades mucho menos integradas de lo que se pensaba e incluso con un poder escasamente centralizado.43

Al parecer, en Tula los bienes de subsistencia analizados fueron efectivamente producidos por talleres más o menos independientes. Pienso que incluso ciertos bienes de riqueza estén fuera del control de las instituciones centrales en varios momentos del proceso productivo, algo que parece estar reflejando la arqueología de El Boulevard.

Estas líneas de evidencia parecen señalar que la producción artesanal en Tula, tanto de bienes de subsistencia como de algunos bienes de riqueza, fue básicamente una producción descentralizada. Esto me conduce a pensar que tal situación refleja, más que la existencia de una economía del templo, una pobre integración económica en diferentes ámbitos de la sociedad tolteca, en la que gran parte de los sectores urbanos se caracterizaban por un elevado grado de autonomía económica con respecto al Estado Tollan.

¿Existió una economía del templo? Una vez recorrida la capital de los toltecas, volvemos de nuevo a la pregunta inicial y tras verificar la ciudad imaginada por el Kan, podemos buscar una respuesta en lo encontrado por el joven veneciano:

Pero las ciudades visitadas por Marco Polo eran siempre distintas de las pensadas por el emperador.

Bibliografia

Brumfiel, Elizabeth, ‘Ethnics groups and political development in ancient Mexico’, en E. Brumfiel y J. Fox (eds.), Factional competition and political development in the New World, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Brumfiel, Elizabeth y Timothy K. Earle, ‘Specialization, exchange and complex societies: an introduction’, en E. Brumfiel y T. Earle (eds.), Specialization, exchange and complex societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 1-9.

Clark, John E., ‘Hacia una definición de talleres’, en M. Gaxiola y J. Clark (coords.), La Obsidiana en Mesoamérica, México, INAH (Científica, 76), 1989, pp. 213-217.

Fernández Dávila, Enrique, ‘La producción de artefactos líticos en Tula, Hidalgo’, en E. Fernández (coord.), Simposium sobre arqueología en el Estado de Hidalgo. Trabajos recientes, 1989, México, INAH (Científica, 282), 1994, pp. 47-68.

Flannery, Kent V. y Marcus C. Winter, ‘Analyzing household activities’, en K. V. Flannery (ed.), The Early Mesoamerican Village, New York, Academic Press, 1976, pp. 34-47.

Guevara Chumacero, Miguel, ‘Cultos de linaje en los barrios toltecas’, en Expresión Antropológica, núm. 18, segunda época, 2003, pp. 66-79.

____________, ‘Buscando el origen del estado Tollan. La formación de organizaciones estatales secundarias’, México, ENAH, tesis de maestría en Arqueología, 2003.

Gutiérrez, Edgar,’Una sociedad cacical agrícola: el sitio arqueológico de Kaminaljuyú/San Jorge, Guatemala’, en Boletín de Antropología Americana, núm. 22, 1990, pp. 123-144.

Healan, Dan M., ‘Informe preliminar de las investigaciones en Tula, Hidalgo, por la Universidad de Tulane 1980-1981’, en Ma. Dolores Soto (ed.), Nuevos enfoques en el estudio de la lítica, México, IIA-UNAM, 1990, pp. 297-329.

____________, ‘Technological and non-technological aspects of an obsidian workshop excavated at Tula, Hidalgo’, en Research in Economic Anthropology, núm. 2, 1986, pp. 133-152.

____________, ‘The central group and west group’, en D. Healan (ed.), Tula of the Toltecs, University of Iowa Press, 1989, pp. 96-148.

Hernández, Jesús, ‘El uso de los hornos asociados a las unidades habitacionales del Formativo Terminal (300 a.C. a 100 d.C.) del sitio Nativitas, Tlaxcala. Un estudio arqueológico’, México, ENAH, tesis de licenciatura en Arqueología, 2002.

Hernández, C., R. Cobean, G. Mastache y M. Suárez, ‘Un taller de alfareros en la antigua ciudad de Tula’, en Arqueología, núm. 22, segunda época, México, INAH, 1999, pp. 69-88.

Hole, Frank, ‘Investigating the origins of Mesopotamian civilization’, en C. Lamberg y J. Sabloff (eds.), The rise and fall of civilizations. Modern archaeological approaches to ancient cultures, Menlo Park, Cummings Publishing Co., 1974, pp. 269-281.

Manzanilla, Linda, ‘La redistribución como proceso de centralización de la producción y circulación de bienes’, en Boletín de Antropología Americana, núm. 7, 1983, pp.1-18.

____________, ‘El sitio de Cuanalan en el marco de las comunidades pre-urbanas del valle de Teotihuacan’, en J. Monjarás, R. Brambila y E. Pérez (recop.), Mesoamérica y el Centro de México, México, INAH, 1985, pp. 133-178.

Martínez González, Javier, ‘Sitio PCT-B8N, la Mora norte’, en M. Moguel et al., Rescate 10 km, carretera: Pachuca-Tula-Jilotepec. Informe final de campo, México, DSA-INAH, 1999.

Mastache, Alba Guadalupe, ‘Tula’, en Arqueología Mexicana, vol. II, núm. 7, México, Raíces, 1994, pp. 21-27.

Mastache, Guadalupe y Ana Ma. Crespo, ‘La ocupación prehispánica en el área de Tula’, en Proyecto Tula, Parte I, México, INAH (Científica, 15), 1974.

Mastache, Guadalupe y Robert H. Cobean, ‘Tula’, en Mesoamérica y el Centro de México, J. Monjarás, R. Brambila y E. Pérez (recop.), México, INAH, 1985, pp. 273-307.

____________, ‘Áreas de actividad’, en Robert H. Cobean y A. Guadalupe Mastache (coords.), Tepetitlán. Un espacio doméstico rural en el área de Tula, México, INAH-Univesrity of Pittsburgh, 1999, pp. 240-293.

Moholy, Hattula, ‘Social and ceremonial uses of marine molluscs at Tikal’, en Prehistoric lowland Maya environments, Papers of the Pea-body Museum of Archaeology and Ethnology, vol. 77, Harvard University, 1985, pp. 147-158.

Pastrana, Alejandro, ‘Producción de instrumentos de obsidiana. División del trabajo (Proyecto Tula)’, en Ma. Dolores Soto (ed.), Nuevos enfoques en el estudio de la lítica, México, IIA-UNAM, 1990, pp. 243-296.

Pastrana, Alejandro y Enrique Fernández, ‘Los estudios líticos en Tula, Hidalgo: una revisión’, en Federica Sodi (coord.), Mesoamérica y el norte de México. Siglo IX-XII, México, MNAH-INAH, 1990, pp. 595-606.

Peña, Agustín y Carmen Rodríguez, ‘Excavaciones en Dainí, Tula, Hgo.’, en E. Matos (coord.), Proyecto Tula, segunda parte, México, INAH (Científica, 22), 1976, pp. 85-90.

Rangel, Samuel, ‘Etnobotánica de los agaves del Valle del Mezquital’, México, ENEP-Iztacala, tesis de licenciatura en Biología, 1987.

Sinopoli, Carla, ‘The organization of craft production at Vijayanagara, South Indian’, en American Anthropologist, núm. 90, 1988, pp. 581-597.

Stocker, T. y Dan M. Healan, ‘The east group and the nearby remains’, en D. Healan (ed.), Tula of the Toltecs, Iowa, University of Iowa Press, 1989, pp.149-162.

Widmer, Randolph J., ‘Procurement, exchange and production of foreign commodities at Teotihuacan: State monopoly or local control’, en G. Mastache et al. (coords.), Arqueología Mesoamericana, México, INAH, vol. I, 1996, pp. 271-279.

Wiesheu Forster, Walburga, ‘Tendencias actuales en las investigaciones urbanas en arqueología. La economía política de las ciudades arcaicas’, ponencia presentada en III Coloquio de la Maestría en Arqueología, México, ENAH, 2001.

Yadeun, Juan, El Estado y la Ciudad: El Caso de Tula, Hgo., México, INAH (Científica, 25), 1975.

Citas

- Guadalupe Mastache, ‘Tula’, 1994, p. 24. [↩]

- Elizabeth Brumfiel y Timothy K. Earle, ‘Specialization, exchange and complex societies: an introduction’, 1987, p. 3. [↩]

- Frank Hole, ‘Investigating the origins of Mesopotamian civilization’, 1974, p. 280. [↩]

- Carla Sinopoli, ‘The organization of craft production at Vijayanagara, South Indian’, 1988, p. 581. [↩]

- Elizabeth Brumfiel y Timothy K. Earle, op. cit., 1987, p. 5. [↩]

- Idem. [↩]

- Ibidem, p. 4. [↩]

- Elizabeth Brumfiel, ‘Ethnics groups and political development in ancient Mexico’, 1994. [↩]

- Para un resumen véase Guadalupe Mastache y Robert H. Cobean, ‘Tula’, 1985, p. 291. [↩]

- Alejandro Pastrana, ‘Producción de instrumentos de obsidiana. División del trabajo (Proyecto Tula)’, 1990, p. 250. [↩]

- Dan Healan, ‘Informe preliminar de las investigaciones en Tula, Hidalgo, por la Universidad de Tulane 1980-1981’, 1990. [↩]

- Ibidem, p. 327. [↩]

- Ibidem, p. 318. [↩]

- Enrique Fernández, ‘La producción de artefactos líticos en Tula, Hidalgo’, 1994. [↩]

- John Clark, ‘Hacia una definición de talleres’, 1989, pp. 213-217. [↩]

- Alejandro Pastrana y Enrique Fernández, ‘Los estudios líticos en Tula, Hidalgo: Una revisión’, 1990, p. 599. [↩]

- Idem. [↩]

- Guadalupe Mastache y Ana Ma. Crespo, ‘La ocupación prehispánica en el área de Tula’, 1974. [↩]

- Carlos Hernández et al., ‘Un taller de alfareros en la antigua ciudad de Tula’, 1999. [↩]

- Ibidem, p. 81. [↩]

- El rescate fue llevado a cabo por el Centro INAH Hidalgo, y estuvo coordinado por el arqueólogo Osvaldo Sterpone. [↩]

- Miguel Guevara, ‘Buscando el origen del estado Tollan. La formación de organizaciones estatales secundarias’, 2003. [↩]

- Jesús Hernández, ‘El uso de los hornos asociados a las unidades habitacionales del Formativo Terminal (300 a.C. a 100 d.C.) del sitio Nativitas, Tlaxcala. Un estudio arqueológico’, 2002, p. 65. [↩]

- Linda Manzanilla, ‘El sitio de Cuanalan en el marco de las comunidades pre-urbanas del valle de Teotihuacan’, 1985, p. 158. [↩]

- Jesús Hernández, op. cit., 2002, p. 64; Samuel Rangel, ‘Etnobotánica de los agaves del Valle del Mezquital’, 1987, p. 115. [↩]

- Jesús Hernández, op. cit., 2002, p. 60. [↩]

- Edgar Gutiérrez, ‘Una sociedad cacical agrícola: El sitio arqueológico de Kaminal-juyú/San Jorge, Guatemala’, 1990. [↩]

- Hattula Moholy, ‘Social and ceremonial uses of marine molluscs at Tikal’, 1985. [↩]

- Kent Flannery y Marcus C. Winter, ‘Analyzing household activities’, 1976. [↩]

- Juan Yadeun, El Estado y la Ciudad: El Caso de Tula, Hgo., 1975. [↩]

- Javier Martínez, ‘Sitio PCT-B8N, la Mora norte’, 1999. [↩]

- Agustín Peña y Carmen Rodríguez, ‘Excavaciones en Dainí, Tula, Hgo’, 1976, pp. 85-90. [↩]

- Dan Healan, op. cit., 1986, p. 149. [↩]

- Juan Yadeun, op. cit., p. 31. [↩]

- Dan Healan, op.cit., 1990, p. 322. [↩]

- Terrance Stocker y Dan Healan, ‘The east group and the nearby remains’, 1989. [↩]

- Ibidem, p. 158. [↩]

- Linda Manzanilla, ‘La redistribución como proceso de centralización de la producción y circulación de bienes’, 1983, pp. 1-18. [↩]

- Guadalupe Mastache y Robert Cobean, ‘Áreas de actividad’, 1999, pp. 270 y 272. [↩]

- Miguel Guevara, ‘Cultos de linaje en los barrios toltecas’, 2003, p. 71. [↩]

- Randolph Widmer, ‘Procurement, exchange and production of foreign commodities at Teotihuacan: State monopoly or local control’, 1996. [↩]

- Ibidem, p. 273. [↩]

- Walburga Wiesheu Forster, ‘Tendencias actuales en las investigaciones urbanas en arqueología. La economía política de las ciudades arcaicas’ 2001 (mecanoescrito). [↩]