DEBATE

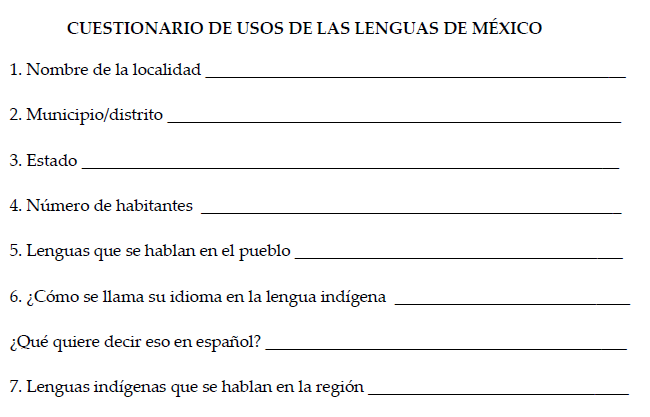

Hace unos días tuve la oportunidad de recibir la reseña de mi libro Porque hablar dos idiomas… es como saber más. Sistemas comunicativos bilingües ante el México plural, escrita por el profesor Leonardo Manrique. Debo reconocer que el sólo hecho de que él, querido profesor en los inicios de mi carrera, escribiera tan larga y cuidadosa revisión de mi trabajo me dio una profunda alegría. No comentaré su contenido, pues considero que muchos de sus comentarios y desacuerdos son legítimos y en cierta forma “naturales” en un proceso de investigación que debería haber sido mucho más colectivo de lo que pudo ser. Mi trabajo, como él lo dice, es un punto de partida y espero que sea retornado por otros colegas comprometidos con el futuro lingüístico de nuestro país. Lo que sí quisiera subsanar, aprovechando la oportunidad que la revista Dimensión Antropológica me da, es comentar acerca de una carencia que al igual que Manrique considero lamentable: la ausencia de un anexo que incluyera el Cuestionario de usos de las lenguas de México.

Al leer la reseña y revisar nuevamente el texto, yo misma quedé sorprendida de la escasez de información acerca del cuestionario. Sin que esto me justifique, supongo que al redactar el texto final, mi preocupación por los resultados y la claridad y precisión en la exposición me hicieron olvidar la importancia y utilidad de la reflexión del quehacer diario, y los instrumentos metodológicos que son el alma de los resultados de la investigación.

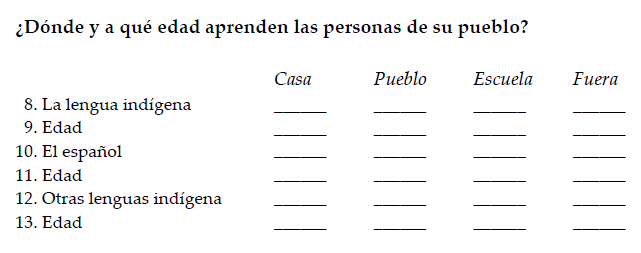

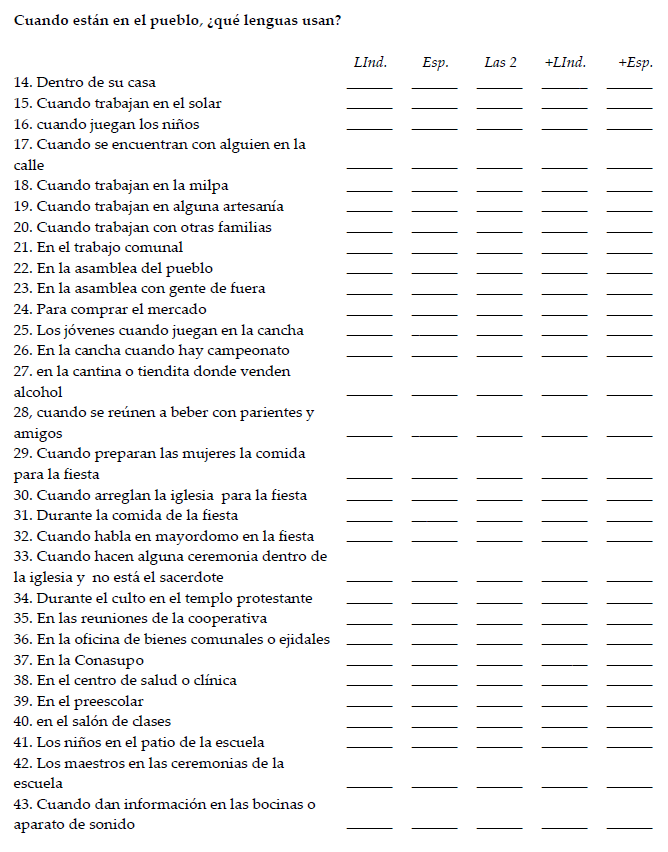

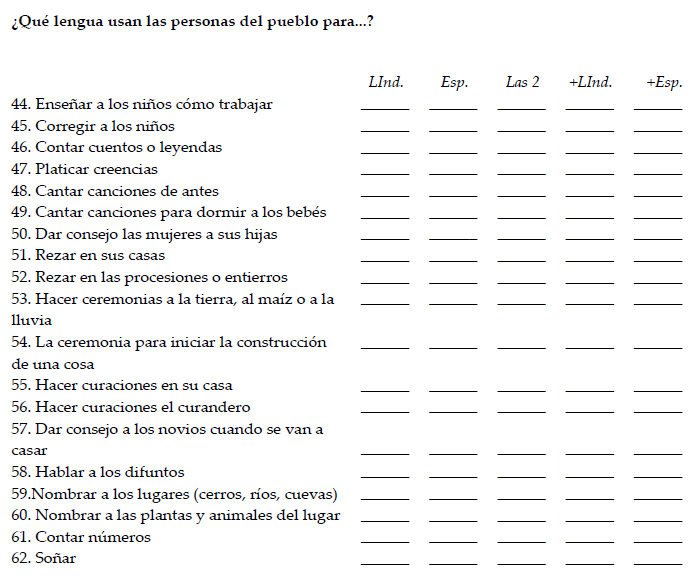

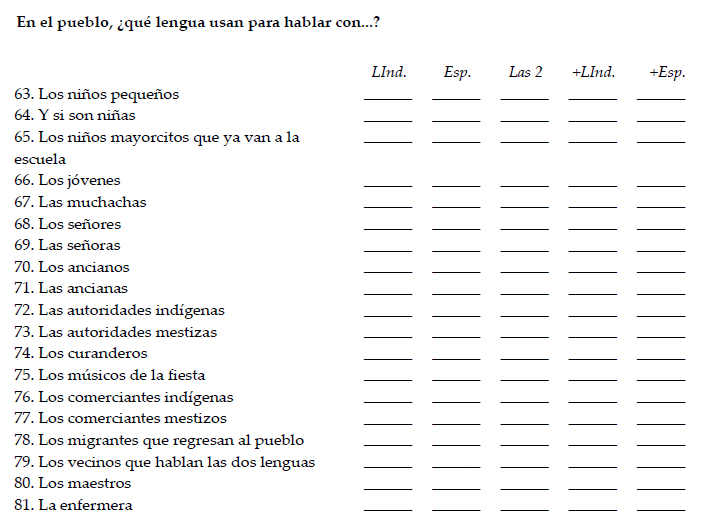

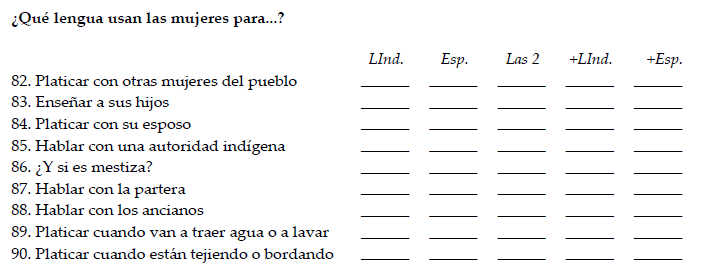

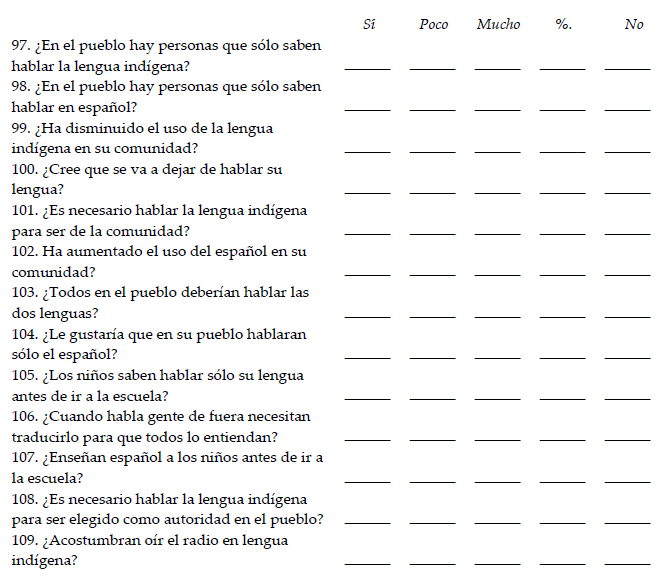

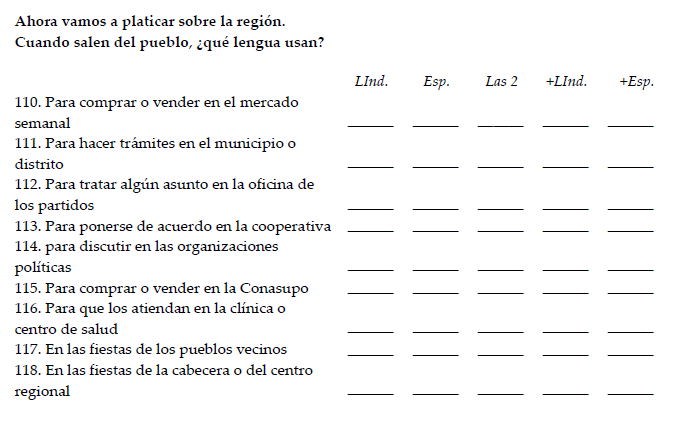

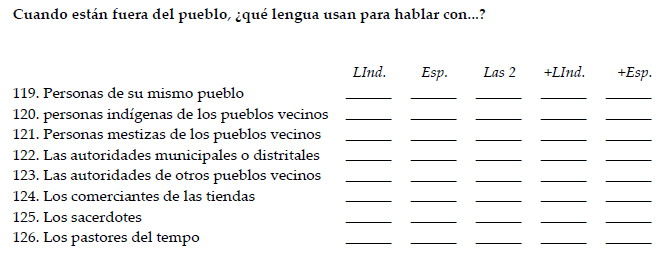

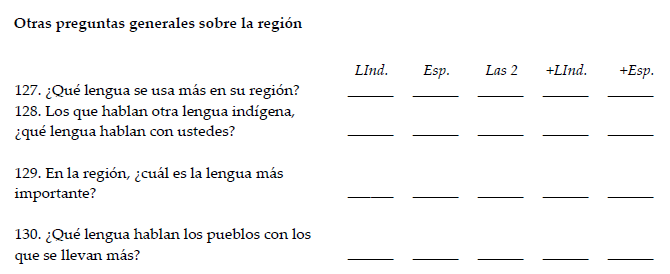

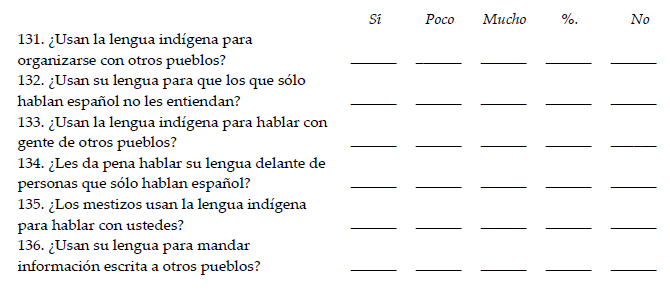

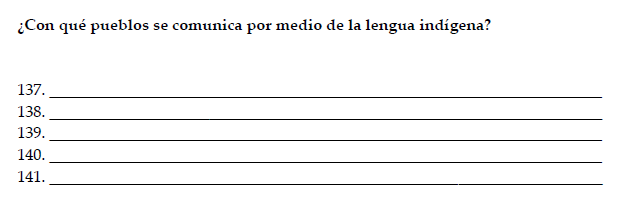

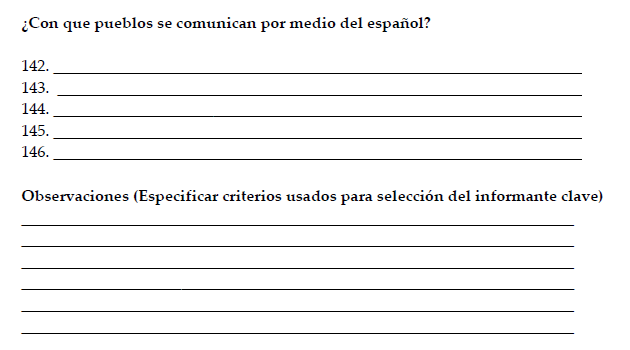

El cuestionario con el que obtuvimos la información de los usos funcionales de las lenguas en comunidades bilingües, fue resultado de una larga experiencia de investigación sobre el bilingüismo en diferentes regiones y comunidades. En éstas realizamos estudios de caso acerca de diferentes aspectos de la realidad sociolingüística mexicana. Esta experiencia fue la base para definir los espacios sociales relevantes en los que los hablantes de lenguas indias ponen en práctica sus estrategias comunicativas, eligiendo el uso de su lengua materna o el español, a partir de las condiciones sociopolíticas en las que se enmarca la interacción social. Mi interés fue incorporar el conjunto de alternativas de uso de las lenguas que los hablantes ejercen al enfrentarse con las condiciones de desarrollo económico, social y político en el marco de las relaciones con la sociedad hispanohablante. Nuestro fin fue mostrar las tendencias de funcionamiento y desarrollo de la diversidad lingüística. Los espacios de interacción verbal están definidos en la etnografía sociocomunicativa que presento en el capítulo 1 del libro.

Una primera versión del cuestionario fue aplicado en forma experimental en diferentes lugares con hablantes de lenguas distintas, lo que permitió depurar el número de preguntas y modificar algunas de ellas que presentaban dificultades en su comprensión para los entrevistados. En esta etapa obtuvimos resultados satisfactorios, especialmente de algunas comunidades que encontraron en el cuestionario un instrumento útil para la reflexión sobre la situación de sus lenguas desde sus propios intereses. Por supuesto les dejamos copia del cuestionario y los invitamos a hacer su propia versión, que respondiera a sus fines.

La aplicación del cuestionario reformulado se hizo en la mayoría de los casos en forma individual, aunque su orientación se enfocaba a los usos predominantes de las lenguas en la comunidad y la región. El resultado por tanto no es la descripción de toda la diversidad interna en cada caso, sino la obtención de una suerte de práctica lingüística comunal que indica las tendencias predominantes. En algunos casos, por iniciativa de las propias comunidades, se aplicó el cuestionario colectivamente, lo que a mi parecer representó una rica experiencia de investigación, además de una gratificante aportación a la generación de la reflexión lingüística de los hablantes.

El hecho mismo de elaborar un cuestionario de opción múltiple, y no otras formas de obtención de información más productivas en términos cualitativos (como sería otro tipo de entrevistas abiertas), se debió a los fines específicos del proyecto. Desde el inicio nos propusimos realizar una investigación que alcanzara una perspectiva macrosociolingüística en el nivel nacional, a partir de las particularidades en el uso de las lenguas en el nivel comunal, por lo que la información debería ser comparable en todos los casos. Con esta ambición intentamos (y en cierto grado considero que lo logramos, aunque no en toda su magnitud) ofrecer una imagen más amplia de la diversidad de estrategias sociocomunicativas con las que cada grupo actúa para responder a las condiciones específicas y generales de la interrelación y la lucha interétnica (indomestiza).

He aquí pues el cuestionario. Espero sea de utilidad, para que el estudio del bilingüismo en México continúe incorporando las ideas y experiencias de otros investigadores interesados en el estudio de la diversidad sociolingüística.

Sobre la autora

Gabriela Coronado

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores

en Antropología social (CIESAS), del Distrito Federal.