Desde un punto de vista evolutivo ortodoxo, toda lengua es continuación y diversificación de otra. Se trata de un proceso gradual en el que resulta difícil establecer las fronteras que dividen a los distintos estadios lingüísticos y, por tanto, también es complicado determinar en qué momento un dialecto se convierte en lengua. La dificultad principal estriba en el hecho de que la inteligibilidad entre las variantes no es de carácter discreto y, las más de las veces, se presenta de manera asimétrica. Estos factores influyen con frecuencia en el plano geográfico, produciendo cadenas dialectales más o menos intrincadas.1

Pero como es bien sabido, la vida de las lenguas no se ha regido exclusivamente por dicho modelo genético, pues la difusión por contacto también ha jugado un papel tangible, observable tanto en los vocabularios de las lenguas como en los diferentes niveles de su estructura. En este orden de cosas, también es del conocimiento general que se han identificado áreas geográficas en donde coexisten lenguas de diferentes familias, y cuya convergencia significativa de tipos fonológicos, morfológicos y/o sintácticos sólo puede ser explicada mediante el expediente de la difusión.2

Así, pues, la visión ortodoxa del comparatismo se ha escindido, básicamente, entre el modelo arbóreo y el de ondas. Por un lado, las infalibles leyes de cambio fonético y la gramaticalización. Por el otro, el estudio de las lenguas en contacto: el tráfico de préstamos, la elaboración de los calcos semánticos e, incluso, el reconocimiento de que algunas lenguas ejercen cierta influencia estructural sobre las lenguas vecinas. Esta visión disociada de la evolución de las lenguas ha dificultado fundir ambos modelos y no permite confundirlos. Consecuentemente, se ha generado una creciente oposición a aceptar la existencia de las lenguas mixtas —es decir, lenguas con un sistema gramatical y un diccionario—, provenientes de diferentes troncos genéticos. Sin embargo, las lenguas mixtas sí existen.3

En torno a este punto, cabe precisar que si bien es cierto que los difusionistas e hiperdifusionistas de la primera mitad del siglo XX ya proclamaban la existencia de este tipo de lenguas,4 también lo es que no fue sino hasta la década de los años sesenta cuando empezó a estudiarse sistemáticamente la emergencia no-genética de los pidgins y los criollos, por un lado, y de las lenguas mixtas por el otro. Esta línea de investigación ha puesto al alcance de los comparatistas un número creciente de descripciones, lo cual ha permitido esbozar algunas generalizaciones para este tipo de lenguas.5

Generalizaciones a validar

El propósito de este artículo es comprobar tres postulados generales en cinco lenguas mixtas americanas, que se caracterizan por tener uno o más componentes indígenas. Las generalizaciones a validar fueron establecidas tanto en el trabajo pionero de Thomason y Kaufman como en el de Bakker y Mous.6 Estas son:

(1) Los factores sociales tienen un mayor peso que los estructurales para determinar el resultado de los contactos entre lenguas. En función de lo anterior, antes de predecir se debe investigar el escenario social del contacto y de la emergencia de la lengua mixta.

(2) La posibilidad de transferencia morfémica entre dos lenguas es directamente proporcional a la similitud de los sistemas e inversamente proporcional a su integración estructural. Lo anterior significa, en primer lugar, que debe ser más probable atestiguar transferencias gramaticales entre lenguas tipológicamente semejantes y, en segundo lugar, que una forma libre es más transferible que un clítico, que éste es más transferible que una forma aglutinada y esta última lo es más que una fusionada.

(3) Los elementos marcados son más difíciles de aprender, por tanto son más difíciles de transmitir en una situación de contacto. Consecuentemente, las lenguas mixtas deberían tener abundancia de rasgos no marcados. Como es bien sabido, los rasgos más frecuentes son los menos marcados, y desde el punto de vista de la adquisición L1 es la menos marcada.

Los datos

Las lenguas a revisar son, siguiendo un orden de norte a sur: el mednyjes, el michif, el caribe isleño, la media lengua y el callawaya. A continuación se expondrán e ilustrarán los aspectos más relevantes de estas lenguas, que guardan relación con el cumplimiento del objetivo señalado. Para caracterizar tipológicamente la morfología de las lenguas se echará mano del modelo de marcación de núcleos y marcación de dependientes propuesto por Johanna Nichols.7

Mednyjes8

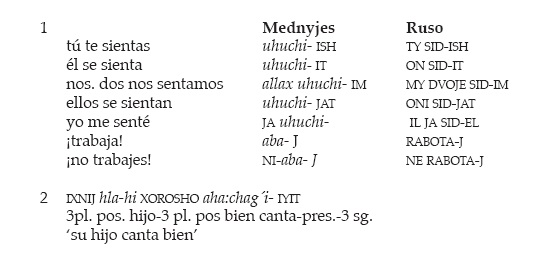

Mezcla de aleuta (esquimo-aleutiano) y ruso (indoeuropeo, eslavo) que se habla en la isla de Mednyj, al oriente de la península de Kamchatka, en el mar de Bering. Se genera a través de matrimonios interétnicos: padres rusos (cazadores de focas) y madres aleutas. Emerge en generación de criollos bilingües, probablemente a fines del siglo XIX, primero como un juego (code-mixing), luego como lengua secreta (ante los hablantes de aleuta) y finalmente se establece como L1. Actualmente existe una media docena de hablantes y en su fonología prevalecen rasgos aleutas, entre ellos la cantidad vocálica. El vocabulario es básicamente aleuta, pero la morfología (persona, tiempo y número) de los verbos finitos es rusa. Cabe señalar que, de acuerdo con la tipología de Nichols,9 el aleuta es una lengua de doble marcación (FT=-1), mientras el ruso es una lengua de marcación de dependientes polar (FT=7). Asimismo, debe mencionarse la presencia en el mednyjes del prefijo de negación ruso NI-, pues el aleuta es una lengua exclusivamente sufijadora. Como cabría esperar, el mednyjes es una lengua de casos, pues el ruso y el aleuta también lo son. Al parecer la sintaxis tiene una gran variabilidad, sobre todo en las oraciones complejas, pues un mismo hablante puede producir en el mismo discurso dos variantes de la misma oración: una con orientación rusa y otra con aleuta. La naturaleza de la mezcla se ilustra con algunos verbos fl exionados (1) y una oración (2). Los elementos rusos se escriben en VERSALITAS y los aleutas en itálicas para facilitar su identificación.

Michif10

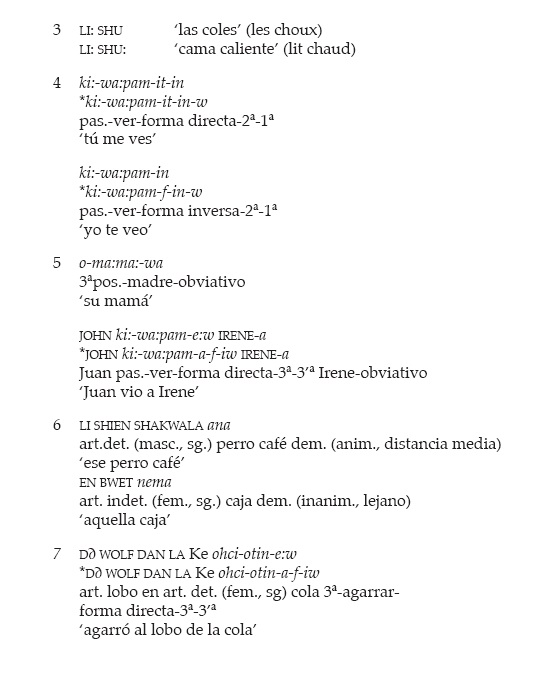

Mezcla de cree (algonquino) y francés (indoeuropeo, romance) hablado principalmente en los estados canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Alberta, así como en Dakota del Norte, Montana y Oregon, Estados Unidos. Surge a través de matrimonios interétnicos: padres franceses (cazadores y traficantes de pieles) y madres de origen cree; el término mismo significa “mestizo”. Al igual que en el caso del mednyjes, es probable que el michif también haya empezado como un juego, para luego pasar a ser símbolo de identidad y finalmente se haya establecido como L1; sin embargo, cabe señalar que, a diferencia del caso anterior, en el cual los rusos sí aprendieron aleuta, en el michif los franceses no aprendieron cree. Dicha lengua cuenta en la actualidad con aproximadamente 1 000 hablantes, todos mayores de 60 años porque ya no se transmite. Desde el punto de vista lingüístico, puede decirse que el michif cuenta con dos sistemas fonológicos, uno para los elementos de procedencia franceses y otro para los de origen cree. Excepcionalmente la cantidad vocálica del cree se filtra a los vocablos de origen francés para crear pares mínimos (3).Asimismo se puede decir que, en términos generales, las frases nominales del michif proviene del francés y las verbales del cree, tanto en lo que se refiere a los lexemas como en lo correspondiente a la flexión y a los modificadores principales. Importa señalar que el francés es una lengua de doble marcación (FT=1), en tanto el cree es marcadora de núcleos (FT=-5). Como rasgos prominentes de la estructura también debe destacarse la presencia de la forma inversa (4, 5, 7), la del obviativo (5) y la coexistencia de dos sistemas diferentes de género: el masculino/femenino del francés y el animado/inanimado del cree (6 y 7). El orden de palabras es libre, determinado por factores pragmáticos. En los ejemplos que siguen los elementos de origen francés aparecen en VERSALITAS y los de origen cree con itálicas. Las oraciones marcadas con asterisco corresponde a las formas bases, antes de aplicar las reglas morfofonológicas pertinentes, y se incluyen para hacer más clara la forma inversa.

Caribe isleño11

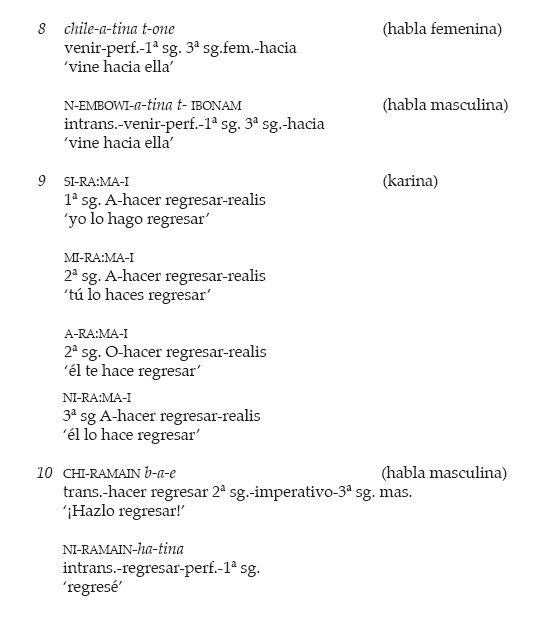

Mezcla de iñeri (arawakano) y karina (caribano) hablado en las islas Dominica y San Vicente, en las Antillas Menores, hasta principios del siglo XX, aun cuando el origen de esta lengua mixta se remonta hasta el siglo XIV, época en la que los indios caribes empezaron a expandirse, probablemente desde la región de las Guyanas, hacia el interior del continente y hacia el rosario de islas antillanas ubicadas al norte de la costa. Las costumbres guerreras de los caribes implicaban que al conquistar un territorio mataban a todos los hombres, pero se quedaban con sus mujeres. En el caso de Dominica y San Vicente dicha situación dio lugar a matrimonios interétnicos donde las mujeres hablaban iñeri y los hombres caribe. Como cabría esperar, todos los hijos de la primera generación adquirieron el iñeri como L1, y posteriormente los hombres —tal vez sólo los hombres y ligado a una situación de división del trabajo— adquirieron el caribe como L2. La repetición de este modelo de transmisión en unas cuantas generaciones permitió el desarrollo de un habla por sexos, donde la masculina era una mezcla de iñeri con caribe (8). Es posible, y hasta probable, que el registro masculino sólo se haya transmitido de padres a hijos y nunca haya sido L1. Mas la historia no acaba aquí, pues el contacto con los europeos en el siglo XVI provocó epidemias que diezmaron a los aborígenes antillanos, razón por la cual los hombres blancos importaron fuerza de trabajo africana. Los esclavos negros recién llegados aprendieron la lengua indígena y se mezclaron con los lugareños, dando origen a un nuevo grupo étnico: los garifunas. En 1795 los garifunas se rebelaron contra el poder inglés y fueron derrotados, por lo que en 1797 las autoridades deportaron a los insurrectos a la isla de Ruatan, en el golfo de Honduras. De ahí alcanzaron la costa de Belice, donde actualmente hay más de 30 000 hablantes del llamado caribe negro, el cual ha perdido en gran medida la distinción de habla por sexos. Es interesante señalar que lo que queda del habla masculina (un par de pronombres, un término de parentesco, un adverbio de tiempo, un verbo en imperativo y unos pocos sustantivos) se ha restringido al registro de los machos y las lesbianas. Con respecto al caribe isleño, cabe apuntar que, en términos generales, es una lengua que toma la gramática del iñeri e incorpora una cantidad importante de lexemas karinas, tan importante que para la lista de Swadesh se cuentan 56 dobletes de hablas masculina y femenina, 33 palabras de origen arawako y 11 de origen caribe. Más allá de la lista de Swadesh se estima que 20 por ciento de las entradas en el diccionario del caribe isleño corresponden a dobletes de hablas masculina y femenina. Por otra parte, quiero hacer notar que el karina es una lengua activa/estativa con forma inversa (9), mientras el iñeri es una lengua activa/estativa con referencias cruzadas para agente y objeto, pero sin forma inversa. El caribe isleño no tiene forma inversa, pero es interesante apuntar que a partir de la forma inversa karina el caribe isleño desarrolló una marcación formal de transitivo/ intransitivo en el registro masculino (10). Para el transitivo tomó la marca de la persona más alta en la jerarquía de agentes (o sea, la primera) y para el intransitivo la más baja (la tercera). Todo lo anterior se ilustra con los siguientes ejemplos, donde los elementos de filiación caribe aparecen en VERSALITAS y los de procedencia arawaka en itálicas:

Media lengua12

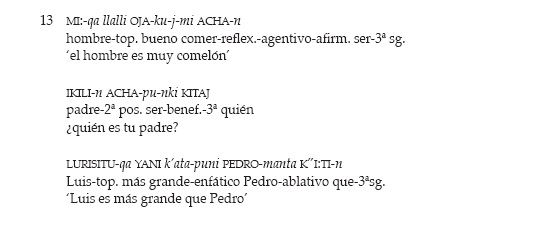

Mezcla de quechua (andino) y español (indoeuropeo, romance) que se habla en las provincias de Cotopaxi, Cañar y Loja, en el centro de Ecuador. Se le conoce también con el nombre de utilla ingiru, que traducido al español significa “pequeño quechua “. Al parecer, surge a través de un proceso de relexificación masiva en el habla de jóvenes adultos quechuas, quienes migran a Quito para emplearse como obreros de la construcción, desde la primera mitad del siglo pasado. En dicho proceso son sustituidas aproximadamente 90 por ciento de raíces quechuas por las españolas correspondientes. La estructura gramatical del quechua se mantiene firme, sobre todo en lo que toca a la morfología y al orden de palabras (11). En poco tiempo estos albañiles se han constituido en un grupo de indios aculturados que se distinguen tanto de sus parientes rurales, campesinos casi todos, como de los miembros de la sociedad urbana hispanófona. Es en este contexto que la media lengua se ha convertido en un fuerte símbolo de identidad grupal, lo cual implica que a la postre se transmita como L1, o bien como L2 después del español, y en ambos casos antes que el quechua. En la actualidad se estima que existen alrededor de 1 000 hablantes de media lengua. Resta decir que el quechua ecuatoriano es una lengua que a las claras marcadependientes (FT=4), mientras el español tiene doble marcación. En la siguiente cuarteta de ejemplos los elementos de origen quechua se escriben con VERSALITAS y los españoles con cursivas:

Callawaya13

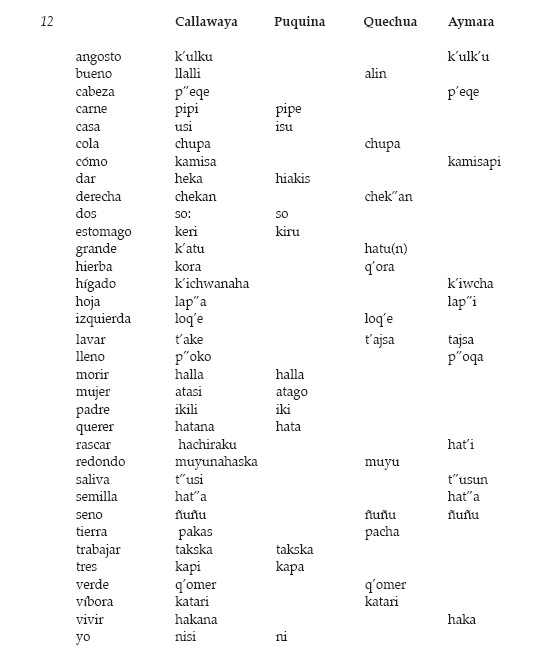

Mezcla de quechua (andino) con puquina (ecuatorial, extinto desde principios de siglo) y aymara (andino), principalmente. Su centro geográfico se ubica al noreste del lago Titicaca, en Charazani, provincia de Bautista Saavedra, Bolivia. Se trata de la región donde tuvo lugar el desplazamiento del puquina por parte del aymara. Los callawayas constituyen un grupo étnico enclavado entre quechuas y aymaras. A su lengua también se le conoce como machaj juyai, que traducido al español significa “lengua del pueblo” o “lengua de los paisanos”. Al parecer los callawayas son depositarios de antiguos saberes médicos, muchos de ellos son curanderos trashumantes que recorren una amplia región de los Andes centrales provistos de plantas, cortezas y resinas con propiedades terapéuticas. Usan el callawaya como lengua secreta para comunicarse entre ellos, pronunciar sus sortilegios y dirigirse a Dios. Sólo la hablan los hombres —no hay mujeres curanderas— y se transmite de padres a hijos. Por tanto, nunca es L1. Actualmente existen 10 o 20 hablantes tetralingües de callawaya, pues además del machaj juyai hablan el quechua, el aymara y el español. El sistema fonológico del callawaya tiene la triple serie de oclusivas que caracteriza al quechua de Cuzco y al aymara. En cuanto al vocabulario —a reserva de hacer un cálculo preciso—, se puede afirmar que la cuota de lexemas aportados por puquina, quechua y aymara es muy semejante, con la salvedad de que hay pocos verbos de origen quechua (12). Pero en cuanto a la gramática, se puede decir que ésta es fundamentalmente quechua (13); por lo demás, debe señalarse que el quechua boliviano —a diferencia del ecuatoriano que marca dependientes— es una lengua de doble marcación (FT=0), como el aymara (¿FT=-2?) y tal vez el puquina. Los puntos anteriores se pueden constatar en los siguientes ejemplos, donde los elementos no quechuas se asientan con VERSALITAS, mientras los de origen quechua se escriben con cursivas:

Conclusiones

El análisis de los datos presentados permite establecer algunas conclusiones para las lenguas mixtas que de ninguna manera deben considerarse definitivas, por una parte porque el análisis sólo contempla casos americanos y, por otra, porque los datos disponibles son insuficientes en la mayoría de esas lenguas. No obstante, pudieron comprobarse las generalizaciones (1) y (2), referentes al peso de los factores sociales y a la posibilidad de transferencias morfémicas en lenguas mixtas. La generalización (3) queda invalidada, pues la abundancia de elementos marcados es evidente. Así pues, las conclusiones del presente artículo son las siguientes:

1. Las lenguas mixtas examinadas en este trabajo surgen de una situación de habla por sexos generada por matrimonios interétnicos (mednyjés, michif y caribe isleño), o por el desempeño de oficios especializados (guerreros caribes, albañiles quechuas y curanderos callawayas). De paso, cabe apuntar que en todos los casos referidos los hombres se alejan de su comunidad de origen.

2. Cuando la lengua mixta emerge a través de matrimonios interétnicos, las lenguas de las mujeres realizan el mayor aporte a las gramáticas.

3. No se documentan mezclas de tipos polares, pues en la muestra todas las lenguas mixtas cuentan entre sus componentes con una lengua de doble marcación. En otras palabras, no se encontraron mezclas de lenguas marcadoras de núcleos con lenguas marcadoras de dependientes, lo cual puede deberse a que la distancia tipológica inhiba la mezcla. Sólo por información, conviene asentar que las mayores distancias tipológicas registradas corresponden al midnyj, al michif y a la media lengua.

4. En efecto, los morfemas transferidos siempre se segmentan con nitidez, lo cual habla no sólo de su carácter modular, sino también del hecho de que las lenguas mixtas tienen una historia lo suficientemente reciente como para aún no dar muestras de fusión morfológica.

5. Aplicando un criterio translingüístico, se puede decir que en las lenguas mixtas —al contrario que en los pidgins o linguas francas— se constata frecuentemente la presencia de elementos marcados. Ciertamente, el doble sistema fonológico del michif se ve muy recargado, pero la triple serie de oclusivas del callawaya también tiene lo suyo. No se puede pasar por alto la muy frecuente cantidad vocálica de las lenguas examinadas. Con todo y la merma, también son prominentes los dobletes léxicos del caribe isleño. Abundan los casos nominales y no falta la forma inversa, incluyendo al obviativo. Tampoco se puede dejar de mencionar la coexistencia de dos sistemas de géneros en el michif. En síntesis, creo que no se puede afirmar tan contundentemente que las lenguas mixtas americanas son simplificadoras.

Bibliografía

Bakker, Peter, A Language of our Own: The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Métis, Amsterdam, IFOTT, 1992.

____________, “Michif, the Cree-French Mixed Language of the Métis Buffalo Hunters in Canada”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Amsterdam, IFOTT, 1994, pp. 13-33.

Bakker, Peter y Maarten Mous, “Introduction”, en Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Peter Bakker and Maarten Mous (eds.), Amsterdam, IFOTT, 1994, pp. 1-11.

Campbell, Lyle, Terrence Kaufman y Thomas Smith-Stark, “Mesoamerica as a Linguistic Area”, en Language, vol. 62, núm. 3, 1986, pp. 530-70.

Chambers, J. K. y Peter Trudgill, Dialectology, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 [1980].

Girault, Louis, Kallawaya. El idioma secreto de los incas, La Paz, Bolivia, UNICEF/OPS/OMS, 1989.

Golovko, Evgenij, “Mednyj Aleut or Cooper Island Aleut: an Aleut-Russian Mixed Language”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Amsterdam, IFOTT, 1994, pp. 113-121.

Hoff, Berend, “Island Carib, an Arawakan Language which Incorporated a Lexical Register of Cariban Origin, Used to Address Men”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Amsterdam, IFOTT, 1994, pp. 161-168.

Holm, John, An Introduction to Pidgins and Creoles, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Ibarra Grasso, Dick Edgard, “Las formas de contar de los pueblos primitivos y las influencias lingüísticas surasiáticas y oceánicas en la América indígena “, en Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata, México, UNAM, 1958, vol. II, pp. 269-295.

____________, Lenguas indígenas americanas, Buenos Aires, Editorial Nova, 1958b.

Lehmam, Walter, Zentral Amerika, Berlín, Verlag Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1920.

Muysken, Pieter, “A la mitad entre el quechua y el español: el caso de la relexificación ” en Yolanda Lastra (comp.), México, Estudios de sociolingüística, UNAM-IIA, 2000, pp. 239-271.

____________, “Media lengua”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Amsterdam, IFOTT, 1994a, pp. 201-205.

____________, “Callahuaya”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, Amsterdam, IFOTT, 1994b, pp. 207-211.

Nichols, Johanna “Head-Marking and Dependent-Marking Grammar”, en Language, núm. 62, 1986, pp. 56-119.

Oblitas Poblete, Enrique, “El machchaj- juyai o idioma callawaya”, en Khana, Revista Municipal de Artes y Letras, núm. 9-10, 1955, pp. 122-129.

____________, El idioma secreto de los incas, Cochabamba, Los amigos del libro, 1968.

Rat, Joseph Numa, “The Carib Language as Now Spoken in Dominica”, en Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Journal, vol. 27, 1898, pp. 293-315.

Roberts, Peter A., West Indians & Their Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Stark, Louisa R. “Machaj-Juyai: Secret Language of the Callawayas”, en Papers in Andean Linguistics, vol. 1, núm. 2, 1972, pp. 199-228.

____________, “The Quechua Language in Bolivia”, en Hariet E. Manelis y Louisa R. Stark (eds.), South American Indian Languages. Retrospect and Prospect, Austin, University of Texas Press, 1985, pp. 516-545.

Taylor, Douglas R. & Berend J. Hoff, “The Linguistic Repertory of the Island-Carib in the Seventeenth Century: The Men’s Language, a Carib Pidgin?”, en IJAL, vol. 46, 1980, pp. 301-312.

Thomanson, Sarah Grey y Terrence Kaufman, Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics, Berkeley, University Of California Press, 1991 [1988].

Sobre el autor

Francisco Barriga Puente

Dirección de Lingüística, INAH.

Citas

- J. K. Chambers y Peter Trudgill, Dialectology, 1986 [1980]. [↩]

- Lyle Campbell, Terrence Kaufman y Thomas Smith-Stark, “Mesoamerica as a Linguistic Area”, en Language, vol. 62, núm. 3, 1986, pp. 530-570. [↩]

- Sarah Grey Thomanson y Terrence Kaufman, Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics, 1991 [1988]. [↩]

- Dick Edgard Ibarra Grasso, “Las formas de contar de los pueblos primitivos y las influencias lingüísticas surasiáticas y oceánicas en la América indígena “, en Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata, 1958, vol. II, pp. 269-295; Dick Edgard, Ibarra Grasso, Lenguas indígenas americanas, 1958b. [↩]

- Peter Bakker y Maarten Mous, “Introduction”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, 1994, pp. 1-11; John Holm, AnIntroduction to Pidgins and Creoles, 2000. [↩]

- Sarah Grey Thomanson y Terrence Kaufman, op. cit.; Peter Bakker y Maarten Mous, op. cit. [↩]

- Johanna Nichols, “Head-Marking and Dependent-Marking Grammar”, en Language, núm. 62, 1986, pp. 56-119. [↩]

- Evgenij Golovko, “Mednyj Aleut or Cooper Island Aleut: An Aleut-Russian Mixed Language”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, 1994, pp. 113-121. [↩]

- Johanna Nichols, op. cit. [↩]

- Peter Bakker, A Language of our Own: The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Métis, 1992; Peter Bakker, “Michif, the Cree-French Mixed Language of the Métis Buffalo Hunters in Canada”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, 1994. [↩]

- Berend Hoff, “Island Carib, an Arawakan Language which Incorporated a Lexical Register of Cariban Origin, Used to Address Men”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, 1994, pp. 13-33; Walter Lehmam, Zentral Amerika, 1920; Joseph Numa Rat, “The Carib Language as Now Spoken in Dominica”, en Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Journal, vol. 27, 1898, pp. 293-315; Peter A. Roberts, West Indians and Their Language, 1996; Douglas R. Taylor y Berend J. Hoff, “The Linguistic Repertory of the Island-Carib in the Seventeenth Century: The Men’s Language, a Carib Pidgin?”, en IJAL, vol. 46, 1980, pp. 301-312. [↩]

- Pieter Muysken, “Media lengua”, en Peter Bakker y Maarten Mous (eds.), Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining 1994a, pp. 201-205; Pieter Muysken, “A la mitad entre el quechua y el español: El caso de la relexifi cación”, en Yolanda Lastra (comp.), Estudios de sociolingüística, 2000, pp. 239-271. [↩]

- Louis Girault, Kallawaya: El idioma secreto de los incas, 1989; Pieter Muysken, “Callahuaya”, en Mixed Languages: 15 Case Studies in Language Intertwining, 1994b, pp. 207-211; Enrique Oblitas Poblete, “El machchaj- juyai o idioma callawaya”, en Khana, Revista Municipal de Artes y Letras, núm. 9-10, 1955, pp. 122-129; Enrique Oblitas Poblete, El idioma secreto de los incas, 1968; Louisa R. Stark, “Machaj-Juyai: Secret Language of the Callawayas”, en Papers in Andean Linguistics, vol. 1, núm. 2, 1972, pp. 199-228; L.R. Stark, “The Quechua Language in Bolivia”, en Hariet E. Manelis y Louisa R. Stark (eds.), South American Indians Languages. Retrospect and Prospect, 1985, pp. 516-545. [↩]