Con el término compuesto de epidemiología sociocultural se ha venido planteando desde hace ya varios años una perspectiva integradora e incluyente en el estudio de la dimensión colectiva del eje salud-enfermedad-atención. De hecho, se puede considerar que uno de los trabajos fundacionales de las ciencias sociales, el estudio sobre el suicidio realizado por Durkheim en 1897, constituye uno de los primeros análisis encuadrables en la perspectiva de una epidemiología sociocultural. Justamente, algunos señalamientos iniciales acerca de la relevancia de “factores socioculturales” como tales en el campo sanitario surgieron a propósito de enfermedades o problemas específicos de salud, como fue el caso de ciertos padecimientos psiquiátricos,1 el de la hipertensión2 o el alcoholismo.3 Desde entonces, la tendencia a reconocer en la literatura biomédica y de ciencias sociales factores de índole sociocultural en diversas enfermedades ha ido aumentando progresivamente.4 Como parte de ese proceso, el término de epidemiología sociocultural fue postulado en 1981 por el grupo Girame (Groupe Interuniversitaire de Recherche en Anthropologie Médicale et en Ethnopsychiatrie) de Quebec, en particular por Gilles Bibeau, señalando que toda epidemiología sociocultural implica una revolución semántica si se aspira a producir una definición de la “enfermedad” fundada en las normas, valores, concepciones e ideologías propias de cada grupo étnico o de cada grupo social, las cuales inciden en las representaciones de lo normal y lo anormal, de lo tolerable e intolerable.5 Posteriormente, otros autores han abordado esta propuesta6 como parte de un amplio proceso de cuestionamiento al paradigma cuantitativista de la bioepidemiología, en una reflexión que en América Latina se ha plasmado en trabajos diversos.7

La epidemiología sociocultural constituye una respuesta ante los sesgos reduccionistas que alejan a la epidemiología biomédica, dominante hoy en la salud pública, del cometido comprensivo y envolvente definitorio de la disciplina, originado en el clásico término griego epídēmos, al provenir de epi “sobre” y demos “pueblo”, es decir, aquello que abarca a la población, lo común o prevaleciente.8 A su vez, al enfatizar en la figura del daño evitable9 la epidemiología sociocultural se postula como una aproximación operativa a temas y problemas que han sido objeto básicamente descriptivo de la antropología médica, destacando una condición susceptible de intervención, no sólo de descripción. El análisis de la exclusión, per se, no la supera.

Si bien los términos endemeion y epidemeion fueron utilizados en la Escuela de Cos hace 2400 años, como medio para incorporar una perspectiva comunitaria a la comprensión de las enfermedades, como destaca Nájera,10 la palabra epidemeion, cuyo significado es “visitar”, era utilizada para diferenciar las enfermedades que visitan a la comunidad de aquellas que residen en ella, sin el alcance, agregado posteriormente, de una ocurrencia desusada o grave. Aun cuando en el discurso fundacional de la epidemiología ha estado presente su vocación comprensiva, el énfasis original vertido a las enfermedades visitadoras explica buena parte de su desarrollo ulterior, centrado en el análisis de brotes, de situaciones inusuales en ocurrencia y gravedad.

Sin embargo, como la epidemiología no focaliza exclusivamente a las enfermedades que visitan a las poblaciones, ni se ocupa sólo de lo que a nivel colectivo constituye un hecho patológicamente inusual o grave, sino también del entorno y su condición sanitaria cotidiana, y como aquello que abarca a la población es en términos sanitarios muy heterogéneo, es evidente que la aproximación requerida ha de ser lo suficientemente amplia como para dar cuenta de esa heterogeneidad.

Así, cuando hoy se matiza el término de epidemiología o se la precisa como “sociocultural”, estamos paradójicamente acotándola… pero con el propósito de expandir su alcance. Se trata, en suma, de un procedimiento reactivo, necesario, orillado por la reducción a que se ha visto sometida la epidemiología actual, como efecto de una visión centrada principalmente en dos dimensiones sanitarias fundamentales pero insuficientes: la dimensión biológica y la dimensión cuantificable de las enfermedades y de sus implicaciones colectivas.

Este movimiento compensatorio, vinculado a lo que ha sido denominado por Almeida-Filho como la “epidemiología del modo de vida”,11 proviene en parte del desarrollo de la epidemiología crítica latinoamericana, pero pretende además develar áreas relevantes para la salud pública que han sido soslayadas, como es el caso de las expresiones particulares de la etnicidad en el ámbito sanitario y, vinculado o no con ello, las de los afectos y las emociones e incluso en ese marco, develar las maneras diversas cómo se constituye la desatención y, a partir de ésta, el daño desde una perspectiva holística que incluso repara en las expresiones artísticas como referentes legítimos de todo este ámbito del saber.12

La enfermedad y su clasificación: campo de encuentros entre la salud pública y la antropología médica

Como un hecho no siempre manifiesto en su inicio, pero disruptor en mayor o menor grado en la vida cotidiana del ser humano y en la dinámica de su entramado social, la enfermedad ocupa un lugar preminente como figura referencial en la vida del individuo y en la memoria de las colectividades. Por su carácter a menudo tangible y demandante de soluciones concretas, e incluso por su eventual naturaleza sutil y persistente, la enfermedad motiva y aglutina en respuesta saberes conformados por representaciones y prácticas que, a su vez, ponen en juego una diversidad de recursos.

La enfermedad es un fenómeno rico en implicaciones diversas. Ocupa un lugar central en la mirada etnográfica que reconoce en las alteraciones de salud un campo prioritario de atención por las connotaciones prácticas y simbólicas que conlleva. Pero además, la enfermedad ocupa un espacio central como eje de referencia en cualquier medicina. Ello se expresa nítidamente en la biomedicina misma, donde las entidades nosológicas permean como referentes ineludibles a la investigación, la enseñanza y la práctica terapéutica: se investigan enfermedades, se enseñan enfermedades y se atienden enfermedades.13 A su vez, al margen de conceptualizaciones ideales donde se representa al enfermo como la razón de ser de la medicina, el principal motivo biomédico de clasificación taxonómica, de prevención y de tratamiento es la enfermedad misma, no los pacientes, ni sus pautas patógenas particulares o colectivas, ni sus terrenos fisiológicos: lo que se clasifica y se previene son enfermedades; lo que se trata en la terapéutica son enfermedades; y no menos significativo es que, en la dimensión mercantil de la biomedicina, aquello que organiza y fundamenta la promoción de medicamentos y aquello que concreta el ejercicio de las empresas aseguradoras en términos de la condición de sus clientes y en términos del pago eventual o eludido de sus gastos, son las enfermedades a las que se destina el medicamento y las enfermedades —y accidentes— que son o no cubiertas por los mercaderes del riesgo y de la incertidumbre. De hecho, la biomedicina atiende enfermedades, no enfermos. Ahí radica, en síntesis, parte de su insuficiencia toral.

La preeminencia de la enfermedad como categoría de concreción del daño a la salud y de mercantilización de la atención, a pesar de que debe ser revisada tanto en función de los procesos sociales como de las dinámicas fisiológicas individuales en que surge y es expresión, tiene a su vez una preponderancia lógica en la epidemiología y la tiene, asimismo, en la epidemiología sociocultural.

Lo que se esboza en este trabajo es justamente la relevancia inevitable de esa categoría en la construcción de una epidemiología incluyente, de una epidemiología sociocultural.14 Es decir, estamos hablando de una nosología incluyente como base referencial para una epidemiología sociocultural, dada la diversidad posible de matices y lecturas del daño a la salud.

Toda etnografía clásica que se precie de completa o incluyente ha tenido entre sus componentes la descripción de las representaciones y prácticas locales en torno a la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Las interpretaciones de las enfermedades han sido motivo central de atención en la antropología y luego de la antropología médica, desde los estudios más culturalistas enfocados a las costumbres y los ritos de los grupos nativos o autóctonos, hasta los matices interpretativos actuales. ¿Entonces cómo ha de abordar hoy la epidemiología sociocultural el gran tema medular de las enfermedades? Lo coherente, si partimos de una perspectiva comprensiva de los fenómenos, es comprender a la enfermedad como un marcador múltiple con derivaciones diversas, requerido de aproximaciones y procedimientos metodológicos incluso divergentes, que permitan sin embargo su eventual articulación.

La enfermedad, en su notoriedad y ubicuidad, constituye un campo de encuentros y desencuentros entre diversas aproximaciones e interpretaciones. En ella, la salud pública y la antropología médica convergen y divergen justamente porque en la enfermedad se ponen de manifiesto, a su vez, las limitaciones y sesgos respectivos o complementarios de la antropología misma y de la bioepidemiología, pues el hecho crudo de un daño evitable no lo resuelve necesariamente la aproximación cualitativa, y a su vez, el riesgo de enfermar y eventualmente de morir a que alude el factor de riesgo individual resulta una distorsión si carece del contexto que proveen las ciencias sociales y las humanidades.

La cuantificación y significación estadística toman a menudo como objeto focal a las enfermedades; y si la epidemiología centra su atención en las variables de tiempo, espacio y población, todo ello, de nuevo, se refiere justamente a cómo se distribuye la enfermedad —y no tanto el enfermo— respecto a esas dimensiones.15 A su vez, la mirada etnográfica no sólo revela dimensiones de la enfermedad ocultas a la epidemiología biomédica, sino también contextos que ésta no registra. En ese marco, no han faltado propuestas de clasificación de las enfermedades propias de la denominada “medicina tradicional” en la literatura antropológica.16 Sin embargo, como contraparte de la aproximación parcial que enfatiza en la dimensión cuantitativa y biológica propia de la bioepidemiología, la lectura antropológica —ocupada en la dimensión “tradicional” y en la interpretación culturalista de la percepción local de las enfermedades— proyecta un fenómeno que aparece precisamente sin causas y sin consecuencias cuantitativas y biológicas, sin derivaciones a la salud pública, sin pautas “no tradicionales”. De manera que el encuentro de estas diferentes perspectivas, métodos y sensibilidades, postulado crítico de la epidemiología sociocultural, se verifica de nuevo, en alto grado, justamente en el campo de las enfermedades. Así, no es casual que las propuestas de autores clásicos provenientes de la antropología médica maticen y desagreguen lo que se ha entendido genéricamente por mucho tiempo como “enfermedades”,17 destacando entre ellas las propiamente orgánicas o físicamente tangibles, de los procesos de alteración a la salud de dimensión emocional, subjetiva o social, remitiendo de nuevo a la centralidad de la enfermedad en su enorme gama de implicaciones.

La entidad nosológica como marcador múltiple: hacia una nosotaxia sociocultural

Ahora bien, como en todo proceso de clasificación, la epidemiología biomédica agrupa las enfermedades en virtud de criterios que reflejan priorizaciones relativas. Es decir, si bien la nosotaxia biomédica se estructura a partir de criterios anatomo-patológicos, lesionales, bioquímicos o genéticos,18 una nosotaxia sociocultural parte de reconocer a cualquier enfermedad o padecimiento como un marcador múltiple, lo cual supone la imbricación de una diversidad de categorías de clasificación, pero el reconocimiento, entre esos posibles criterios tipológicos, precisamente de aquellos que han sido ignorados o soslayados por exclusión social o por exclusión epistemológica.

Así, si el énfasis actual en biomedicina apunta a la dimensión genética de las enfermedades, al grado de reformular eventualmente su clasificación nosológica apoyándose en el perfil de unidades genéticas involucradas, el acento correspondiente a una epidemiología sociocultural es relacional por definición, y refiere al sujeto en la trama colectiva en que se generan y se resuelven, para bien o para mal, las enfermedades, y a menudo los patrones particulares o compartidos de desatención en juego. Paralelo a la necesidad de enfatizar en escenarios de riesgo más que en factores de riesgo —rasgo a su vez definitorio de una epidemiología verdaderamente comprensiva y señalado por el maestro sanitarista chileno Jaime Serra (comunicación personal)— una dimensión biológica coherente con esa globalidad reconoce, por su dinámica relacional permanente, al terreno fisiológico del individuo como el escenario biológico coherente con una epidemiología sociocultural. ¿Cómo?: una perspectiva colectiva daría cuenta, por ejemplo, de la prevalencia de un tipo de terreno fisiológico sobre otros terrenos en una colectividad y la necesidad, a su vez, de considerar como objeto de atención de la salud pública las condiciones sociales, económicas y políticas que favorecen la existencia de terrenos fisiológicos premórbidos, cuya prevalencia o cuya distribución diferencial por clase, etnia, o género ha sido inexplorada como tal.

La terapéutica misma presenta pautas de interés para una epidemiología sociocultural, y en ello median, de nuevo, las enfermedades que motivan su aplicación. No sólo porque los remedios refieren a problemas de salud no siempre considerados como tales en la nosotaxia biomédica —como veremos más adelante— sino porque la farmacoterapia y la terapia quirúrgica dominantes en la biomedicina presentan un carácter eminentemente sintomático y sustitutivo, evadiendo de manera sistemática la dimensión estructural y fisiológicamente regulatoria de una terapéutica comprensiva y a su vez, por ello, sociocultural. Parece una metáfora de la dimensión política, donde las medidas sintomáticas y sustitutivas, y por ello paliativas y superficiales, marcan la pauta de cualquier régimen político ajeno al bien común. Y es que lo sociocultural no remite solamente a la epidemiología, sino a otros rubros de la medicina: la prevención y la terapéutica tienen a su vez una dimensión sociocultural. La noción de “terreno fisiológico” particular refiere justamente a la diversidad de condiciones fisiológicas posibles. La “máquina corporal” no funciona de igual manera en todos los individuos y el ejercicio de la clínica es justamente el de percibir las manifestaciones de la individualidad fisiológica de base del paciente, aquella que en su dinámica generará expresiones diversas, identificables eventualmente como enfermedades. Así, la epidemiología sociocultural, en una de sus tareas pendientes, articula esa particularidad fisiopatológica del individuo en su contexto social y cultural. Y concilia de esa forma la separación hoy existente entre el ejercicio clínico y el epidemiológico, articulando realidades relacionales entre sí.

La construcción de entidades nosológicas como referente epidemiológico sociocultural. El ejemplo de dos fuentes de construcción contrastantes

Suponemos como origen de las entidades nosológicas, en tanto que constructos sociales, la existencia de condiciones o procesos que se definen como patológicos en función de factores biológicos y socioculturales. Sin embargo, un mismo proceso patológico puede suscitar diferentes interpretaciones en función de su contexto de diversidad sociocultural. En términos formales, el móvil para construir esas entidades nosológicas es, en la biomedicina dominante, el de comprender el fenómeno de la enfermedad y uniformizar su caracterización para mejor abordarlo; de ahí la relevancia de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud; sin embargo, en otros ámbitos socioculturales la enfermedad es definida en el marco de estrategias de sobrevivencia estructuradas al margen o en la periferia de la biomedicina, siguiendo pautas a menudo divergentes de las biomédicas, con el propósito de enfrentar procesos de daño que pueden pasar inadvertidos por ella.

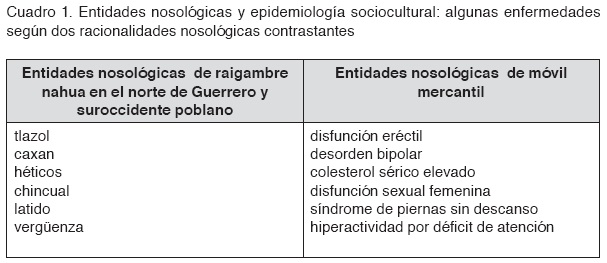

A su vez, las entidades nosológicas se construyen no sólo como interpretaciones operativas orientadas para responder a esas alteraciones, sino también para otros fines, entre los cuales se destaca aquí —justamente en el ámbito de la biomedicina y como expresión diáfana de su organicidad con la industria farmacéutica— el propósito aparentemente contradictorio pero estratégico de generar necesidades y nichos de mercado. El siguiente cuadro comparativo (cuadro 1) presenta de manera sucinta dos listados contrastantes, el propio de una nosotaxia subalterna entre los nahuas del norte de Guerrero y el de una nosotaxia mercantil, funcional en el marco de la biomedicina dominante:

El cuadro presenta no sólo enfermedades que denotan dos racionalidades operando en escenarios socioculturales diferentes, sino dos móviles divergentes, subyacentes en esas entidades. Las seis entidades de la columna izquierda atestiguan en mayor o menor grado la persistencia de un proceso civilizatorio prehispánico, vigente aunque en condiciones precarias, en localidades propias del México profundo de Bonfil o de las Zonas de refugio de Aguirre Beltrán. Cada una de esas entidades tiene su propia genealogía y su propia historia, funcionando como una cala arqueológica que remite a complejos procesos de sincretismo y de resistencia e involucrando elementos conceptuales y recursos provenientes de diversas épocas de la historia de México. Pero además remiten, en su carácter de marcadores múltiples, a estrategias de sobrevivencia, a condiciones críticas y necesidades concretas, a entornos nutricionales, simbólicos, económicos, ambientales que van conformando la naturaleza heterogénea de sus contenidos. Asignar a la enfermedad el carácter de marcador múltiple reconoce en ella su función como referente de diversos órdenes, porque denota elementos que remiten a la condición biológica, a la dinámica cultural, a la economía y otras diversas facetas que se conjugan en el momento en que se afecta la salud del individuo.19

De manera contrastante, la columna derecha consigna un listado peculiar: constituye una expresión médica elocuente de la construcción mercantil de necesidades. Ciertamente los recursos utilizados en el tratamiento de las enfermedades en cualquier medio reflejan la dinámica de los problemas de salud en que se emplean. Es el caso de las plantas medicinales cuyo consumo remite de manera indirecta al panorama epidemiológico. Así, los remedios populares utilizados para tratar determinadas enfermedades denotan indirectamente un perfil epidemiológico sociocultural, ilustrado, por ejemplo, a partir de las plantas utilizadas con mayor frecuencia por mujeres campesinas nahuas en el sur de Puebla,20 o bien por las existencias cambiantes de los centros de acopio de plantas medicinales, donde en los últimos quince años, por ejemplo, las especies destinadas a tratar el “azúcar en la sangre” o “diabetis” se han incrementado en diversidad y en volumen de ventas.21 Es decir, en los centros de acopio de plantas medicinales se puede detectar cuál es el perfil de especies que más se demandan y los cambios actuales en ese perfil, reflejo de la dinámica epidemiológica, aunque existen otros factores que pueden estimular la demanda y la venta de esas especies; por ejemplo en el momento actual, cuando la misma diabetes o el incremento en los triglicéridos son incorporados en campañas publicitarias provenientes de la esfera pública o privada.

Sin embargo, en el caso de la relación de entidades nosológicas provenientes de la “nosología de móvil mercantil” las enfermedades se traman como nichos de comercio para los fármacos, en un fenómeno denominado por Payer como disease mongering22 —es decir, el “traficar con enfermedades” o la enfermedad como fuente de ganancias— y que ha generado creciente interés entre analistas de diversos países del mundo.

Este fenómeno, que implica convertir a gente sana en pacientes, desperdiciar recursos y provocar riesgos iatrógenos, es un desafío global para la salud pública23 y constituye, a su vez, un tema de la epidemiología sociocultural, donde la “enfermedad” construida expresa, por ejemplo, la instrumentación tendenciosa de pautas mesurables, como es el caso del alejamiento de supuestos parámetros cuantitativos de normalidad en las elevaciones séricas de colesterol —que sin embargo no se exploran en su origen y su funcionalidad—, o el uso de elementos subjetivos como las manifestaciones inespecíficas de índole emocional, por ejemplo, susceptibles de reformulación como “entidades nosológicas”.

Los ejemplos de ambas columnas en el cuadro 1 refieren a procesos complejos y constituyen, cada uno de ellos, un nodo focal para la epidemiología sociocultural, porque incluso en cada una de las entidades de la columna derecha no sólo subyace el móvil mercantil en su construcción y promoción como entidades: denotan una cartografía de la capitalización de miedos potenciales con cierto grado de especificidad; esas entidades expresan y confirman la idea de una salud —o de una curación— mediada por mercancías; proyectan facetas diversas del proceso de medicalización de la vida. ¿Cómo se ha llegado al dislate de promover, de publicitar una enfermedad determinada? Se trata de impulsar la disposición de los posibles clientes como afectados por la pretendida condición patológica. No es el caso del salubrista que llama la atención acerca de una condición patológica desapercibida que debe de evidenciarse; se trata más bien del ejercicio de cierta industria, ella misma expresión social patógena, requerida de enfermedades, como si no las hubiera entre nuestra población, suficientes y graves.

No me ocupo aquí de exponer con detalle la lógica y la proyección múltiple de las entidades nosológicas de raigambre nahua, pero en breve se puede señalar que el tlazol denota no sólo los efectos metabólicos de la deprivación afectiva o un proceso de control social de la sexualidad, sino la persistencia de una perspectiva anatomofisiológica prehispánica donde las emociones y los afectos eran parte sustantiva de la realidad etiológica y terapéutica. A su vez, el caxan remite, entre sus implicaciones, a la función preventiva de normas culturales en torno al parto y el puerperio, que siguen siendo pertinentes, y a la importancia de la detención como estrategia preventiva; el latido ubica al ser humano enfermo en un contexto cósmico, en un ordenamiento corporal que refleja, en su equilibrio y a través de la intensidad y el flujo de los pulsos, el ordenamiento del universo, además de operar como una metáfora relativa a la relevancia sanitaria del arraigo; los héticos como menores con desnutrición avanzada, hacen evidente la adecuación y apropiación de un esquema médico proveniente de la medicina en la época colonial española en sincretismo con elementos de la lectura prehispánica de las enfermedades carenciales; el chincual habla de la realidad operativa de la medicina doméstica a propósito de una afección dermatológica en lactantes y la vergüenza, como enfermedad, atestigua la relevancia central de la dignidad como valor en la vida del ser humano y la estrecha vinculación existente entre los estados anímicos y afectivos y la dimensión corporal tangible de las enfermedades.24

Respecto a las entidades nosológicas agrupadas en la columna derecha del cuadro 1, la disfunción eréctil es una enfermedad redefinida por la empresa Pfizer con el propósito de ampliar el número de consumidores de uno de sus productos, el citrato de sildenafil, destinado en efecto a la disfunción eréctil resultante de problemas médicos como la diabetes o el daño medular, a la construcción de la disfunción eréctil como una patología, en particular gracias a la elaborada inducción sugerente de una “terapia” para muchos hombres sanos, incluidos los jóvenes;25 a su vez, el desorden bipolar ha sido una entidad promovida por la empresa Lilly a partir de su producto olanzapina, utilizando la necesidad de “estabilización del ánimo” como figura para expandir su mercado;26 asimismo, “el colesterol”, la concentración elevada de colesterol sérico, ha sido motivo de promoción como entidad nosológica, anunciada como causa de muerte por la empresa productora del Lipitor (atorvastatina) al plantear que el uso de su producto podía prevenir los fallecimientos prematuros por infartos en personas saludables, a pesar de que un meta-análisis sobre el uso de hipocolesterolemiantes en la prevención primaria del infarto demostró en 2003 que no había diferencia entre su uso y el de placebo.27 En cuanto a la disfunción sexual femenina, se trata de un caso emblemático de construcción de una enfermedad como fuente de ganancias, donde una ansiedad social provocada es convertida en un diagnóstico médico susceptible de farmacoterapia. Iba a ser justamente la pretensión de ampliar el mercado potencial del ya mencionado citrato de sildenafil lo que generó un nicho nosológico apropiado para el “viagra femenino”, repitiendo a su vez en el proceso, como sucedió con la expansión de potenciales pacientes aquejados de disfunción eréctil, el apoyo justificatorio de urólogos y la exclusión de todo contexto o alusión causal o terapéutica que relativizara el enfoque farmacéutico preconizado. 28 A su vez, el síndrome de las piernas sin descanso, ejemplo de una enfermedad vagamente definida (la “urgencia de mover las piernas por incomodidad”, por ejemplo, es uno de los cuatro “criterios diagnósticos esenciales”) posibilita incluso transformar una percepción de condición saludable en la percepción de una condición patológica; dicha entidad fue objeto de una campaña de promoción de la empresa GlaxoSmithKline en 2003 exagerando su prevalencia, estimulando la obtención de mayor cantidad de diagnósticos médicos de la misma y distorsionando la información terapéutica;29 el último ejemplo de la serie, el desorden de hiperactividad por déficit de atención, ha propiciado en muchos países no sólo un notorio incremento en la prescripción de psicoestimulantes a niños con diagnósticos discutibles, sino incluso el involucramiento de profesores de educación básica en la estrategia mercantil de promoción de prescripciones, al ser ellos —focalizados por las empresas— quienes sugerían a los padres la consulta médica y en específico el uso de dicho producto.30

Así, ¿de qué nos hablan esas supuestas enfermedades requeridas de promoción?, ¿qué proyectan?: una es la dimensión del ser humano sufriente y las respuestas que su cultura genera ante ello y otra la miseria mercantil, que no repara en generar daño por diversas vías. Evidentemente, una aproximación etiológica rigurosa de toda sintomatología dificulta este tipo de prescripciones comerciales. Pero la perspectiva sintomática y sustitutiva que actualmente subyace en la farmacoterapia dominante implica consecuencias éticas aún más serias, pues no sólo existe la irrupción de intereses mercantiles en la terapéutica, sino que se genera un efecto estructural, al soslayarse el abordaje radical de los problemas de salud. Este soslayo constituye en sí un factor patogénico de índole sociocultural de efecto fisiopatológico tangible en la evolución de la enfermedad. Ello es, a su vez, motivo de atención de una epidemiología sociocultural.

¿Cómo se articulan, sin embargo, estas fuentes diversas en la realidad cotidiana de la población? ¿Cómo la publicidad de remedios —antiguo fenómeno— y los medios cibernéticos y de comunicación masiva modelan hoy las percepciones de enfermedad y generan necesidades terapéuticas mediante la figura de las entidades nosológicas? La necesidad no es un disparate, pero los disparates resultan hoy necesidad para algunos. Todo ello es materia pendiente de la epidemiología sociocultural.

Una conclusión provisional

Dado su amplio cometido incluyente, la epidemiología sociocultural precisa recurrir a diversas fuentes de referencia. De esa diversidad se han presentado algunos ejemplos que remiten a la figura relevante de la entidad nosológica como marcador múltiple. A pesar de la importancia del sujeto en su entorno colectivo como referente esencial de la salud pública, son las enfermedades las unidades definidas que siguen llamando la atención de los salubristas y también de los clínicos y de los diversos profesionales biomédicos. Si bien es necesario reconocer que una perspectiva epidemiológica incluyente ubica al sujeto en la confluencia de diversas dimensiones relacionales interconectadas, entre ellas la que refiere a su condición y contexto sociocultural y la que refiere a su medio interno, a la propia fisiología del individuo, y si bien el proceso salud-enfermedad-atención demanda la confluencia de un determinado terreno sociocultural y fisiológico para concretarse, las entidades nosológicas, en su acepción amplia, constituyen referentes de la epidemiología sociocultural, en particular cuando se aborda a la enfermedad como un constructo plural rico en implicaciones que son materia obligada de análisis. En este trabajo se ha esbozado, como parte de una agenda de investigaciones pertinentes a realizar en el campo de la epidemiología sociocultural, la contrastación entre entidades nosológicas provenientes de diversas racionalidades: la propia de un pueblo originario (nahuas de Puebla-Guerrero) y la que proviene de una vertiente biomédica mercantil radical (el diseño de enfermedades como nicho de mercado), de modo que los remedios, medicamentos y procedimientos terapéuticos resultan a su vez marcadores epidemiológicos a través de los cuales los problemas de salud, formalizados o no, motivan su uso. Surge así, a su vez, una confluencia a explorar entre la antropología de la farmacia.31

Desde esta perspectiva, además, si bien la figura de un proceso salud-enfermedad-atención es medular, es necesario explorar hoy el eje atención-desatención como referente de la epidemiología sociocultural, pues desde la condición de las entidades nosológicas como marcadores múltiples, sean las que se entienden y viven en los pueblos originarios, sean las reconocidas en la nosotaxonomía biomédica y también aquellas que son inventadas por las empresas productoras de medicamentos, todas las enfermedades llevan implícitas, de manera inherente o en contrapunto, con implicaciones individuales y colectivas, procesos particulares de descuido patológico, es decir, dinámicas de desatención… requeridas de nuestra atención.

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo, Programas de salud en la situación intercultural, México, IMSS, 1980.

Almeida-Filho, N., “Modelos de determinação social das doenças crônicas não-transmissíveis”, en Ciência & Saúde Coletiva, vol. 9, núm. 4, 2004, pp. 865-884.

____________, “Transdiciplinaridade e o paradigma pós-disciplinar na saúde”, en Saúde e Sociedade, vol. 14, núm. 3, 2005, pp. 30-50.

Bibeau, Gilles y Elaine Corin, “Culturaliser l’épidémiologie psychiatrique: les systèmes de signes, de sens et d’actions en santé mentale”, en F. Trudel, P. Charest e Y. Breton (eds.), La construction de l’anthropologie québécoise, Eloges offerts à Marc-Adélard Tremblay, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1995, pp. 105-148.

Blacker, Edward, “Sociocultural Factors in Alcoholism”, en International Psychiatry Clinics, núm. 3, 1966, pp. 51-80.

Breilh, Jaime, “La epidemiología (crítica) latinoamericana: análisis general del estado del arte, los debates y desafíos actuales”, en S. Franco, E. Nunes, J. Breilh y A.C. Laurell, Debates en medicina social, Quito, OPS/ ALAMES (Serie Desarrollo de Recursos Humanos), 1991, pp. 164-214.

____________, Epidemiología crítica. Ciencia emancipadora e interculturalidad, Buenos Aires, Lugar, 2003.

____________, “Latin American Critical (‘Social’) Epidemiology: New Settings for an Old Dream”, en International Journal of Epidemiology, vol. 37, núm. 4, 2008, pp. 745-750.

Buck, Carol, Álvaro Lopis, Enrique Nájera y Milton Terris, El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas, Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1988.

Durkheim, Émile, Escritos selectos (introducción y selección de Anthony Giddens, trad. de Ricardo Figueroa), Buenos Aires, Nueva Visión, 1993.

Gómez de Silva, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua española, México, FCE/El Colegio de México, 1988.

González-Chévez, Lilián y Paul Hersch-Martínez, “Aportes para la construcción del perfil epidemiológico sociocultural de una comunidad rural”, en Salud Pública de México, núm. 35, 1993, pp. 393-402.

Granda, E., Epidemiología: instrumento de dominación o de liberación, Quito, Universidad Central del Ecuador, 1976.

Healy, David, “The Latest Mania: Selling Bipolar Disorder”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e185, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Hersch Martínez, Paul, “Tlazol, ixtlazol y tzipinación de heridas: implicaciones actuales de un complejo patológico prehispánico”, en Dimensión Antropológica, vol. 2, núm. 3, 1995, pp. 27-59.

____________, “Lo sociocultural desde la perspectiva biomédica. Una revisión de publicaciones en torno al tema”, en Región y Sociedad, vol. 20, núm. especial 2, 2008, pp. 163-264.

____________, “Plantas medicinales silvestres del suroccidente poblano y su colindancia en Guerrero, México: rutas de comercialización, antecedentes y dinámica actual”, en J. Long y A. Attolini (eds.), Caminos y mercados de México, México, UNAM/INAH, 2010, pp. 665-686.

Hersch Martínez, Paul y Jesús Armando Haro, “¿Epidemiología sociocultural o antropología médica? Algunos ejes para un debate disciplinar”, ponencia para VII Coloquio REDAM: Etnografías y técnicas cualitativas en investigación sociosanitaria. Un debate pendiente, Tarragona, 6 de junio de 2007.

Hersch Martínez, Paul y Lilián González Chévez, Enfermar sin permiso: un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla, México, INAH, 2011.

Hoch. P.H. y J. Zubin (eds.), Comparative Epidemiology of Mental Disorders, Nueva York, Grune & Stratton, 1961.

Hoyer, T.V., “Comparative Epidemiology of Mental Disorders”, en California Medicine, vol. 96, núm. 4, 1962, p. 307.

Kleinman, Arthur, Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland Between Anthropology, Medicine and Psychiatry, Berkeley, University of California Press, 1981.

Laplantine, François, Anthropologie de la maladie. Etude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapéutiques dans la société occidentale contemporaine, París, Payot, 1986.

Laurell, Asa C., “Algunos problemas teóricos y conceptuales de la epidemiología social”, en Revista Centro-Americana de Ciencias de la Salud, vol. 3, núm. 5, 1977, pp. 79-97.

Leighton, D.C., J.S. Harding, D.E. Macklin, A.M. Macmillan y A.H. Leighton, The Character of Danger. The Stirling County Study of Psychiatric Disorder and Sociocultural Environment, Nueva York, Basic Books, vol. III, 1963.

Lexchin, Joel, “Bigger and Better: how Pfizer Redefined Erectile Dysfunction”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e132, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Massé, Raymond, “Les apports de l’anthropologie à l’épidémiologie: le cas du rôle étiologique de l’isolement social”, en Ruptures, Revue Transdisciplinaire en Santé, vol. 2, núm. 1, 1995, pp. 102-117.

Menéndez, Eduardo, Antropología médica. Orientaciones, desigualdades y transacciones, México, CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata, 179), 1990.

Mintzes, Barbara, “Disease Mongering in Drug Promotion: do Governments have a Regulatory Role?”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e198, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering. pdf].

Mishler, E.G. y N.A. Scotch, “Sociocultural Factors in the Epidemiology of Schizophrenia”, en A Psychiatry, núm. 26, 1963, pp. 315-351.

____________, “Sociocultural Factors in the Epidemiology of Schizophrenia”, en International Journal of Psychiatry, núm. 1, 1965, pp. 258-305.

Moynihan, Ray y Henry David, “The Fight Against Disease Mongering: Generating Knowledge for Action”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e191, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Murphy, H. B., “Sociocultural Factors in Schizophrenia: A Compromise Theory”, en Proceedings of the Annual Meeting of the American Psychopatholical Association, núm. 57, 1968, pp. 74-99.

Payer, Lynn, Disease-mongers: How Doctors, drug Companies, and Insurers are Making you Feel Sick, Nueva York, Wiley and Sons, 1992.

Phillips, Christine B., “Medicine goes to School: Teachers as Sickness Brokers for adhd”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e182, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Rodríguez Rivera, Luis, “La entidad nosológica: ¿un paradigma?”, en Revista Cubana de Administración en Salud, núm. 8, 1982, pp. 253-268.

Rubins, J.L., “A Holistic (Horney) Approach to the Psychoses: The Schizophrenias. I. Sociocultural, Developmental and Psychogenetic Factors”, en American Journal of Psychoanalysis, vol. 29, núm. 2, 1969, pp. 131-146.

Samaja, J., “Epistemologia e epidemiologia”, en N. Almeida-Filho, R. Barata, M. Barreto y R. Veras (eds.), Teoria epidemiológica hoje: fundamentos, tendências, perspectivas, Río de Janeiro, Fiocruz /Abrasco, 1998, pp. 23-36.

____________, Epistemología de la salud, Reproducción social, subjetividad y transdisciplina, Buenos Aires, Lugar, 2004.

Scotch, N.A. y H.J. Geiger, “The Epidemiology of Essential Hypertension. A Review with Special Attention to Psychologic and Sociocultural Factors. II. Psychologic and Sociocultural Factors in Etiology”, en Journal of Chronic Diseases, núm. 16, 1963, pp. 1183-1213.

Signorini, Italo, Los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca, México, Conaculta (Presencias), 1979.

Tiefer, Leonore, “Female Sexual Dysfunction; A Case Study of Disease Mongering and Activist Resistance”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e178, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/pdf/

plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Van der Geest, S., S. Reynolds Whyte y A. Hardon, “The Anthropology of Pharmaceuticals: a Biographic Approach”, en Annual Review of Anthropology, núm. 25, 1996, pp. 153-178.

Woloshin, Steven y Lisa M. Schwartz, “Giving Legs to Restless Legs: a Case Study of how the Media Helps Make People Sick”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, e170, en línea [http://collections.plos.org/plosmedicine/

pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf].

Young, A., “The Anthropologies of Illness and Sickness”, en Annual Review of Anthropology, núm. 11, 1982, pp. 257-283.

Sobre el autor

Paul Hersch Martínez

Centro INAH Morelos.

Agradecimientos

Agradezco el apoyo del Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, INAH, proyecto Conacyt 101990 para la realización de este trabajo; así como también las pertinentes observaciones de los dictaminadores anónimos de este ensayo.

Citas

- P.H. Hoch y J. Zubin (eds.), Comparative Epidemiology of Mental Disorders, 1961; D.C. Leighton, J.S. Harding, D.E. Macklin, A.M. Macmillan y A.H. Leighton, The Character of Danger. The Stirling County Study of Psychiatric Disorder and Sociocultural Environment, 1963; E.G. Mishler y N.A. Scotch, “Sociocultural Factors in the Epidemiology of Schizophrenia”, en A Psychiatry, núm. 26, 1963, pp. 315-351; de los mismos autores véase también “Sociocultural Factors in the Epidemiology of Schizophrenia”, en International Journal of Psychiatry, núm. 1, 1965, pp. 258-305; H.B. Murphy, “Sociocultural Factors in Schizophrenia: A Compromise Theory”, en Proceedings of the Annual Meeting of the American Psychopatholical Association, núm. 57, 1968, pp. 74-99; J.L. Rubins, “A Holistic (Horney) Approach to the Psychoses: The Schizophrenias. I. Sociocultural, Developmental and Psychogenetic Factors”, en American Journal of Psychoanalysis, vol. 29, núm. 2, 1969, pp. 131-146. [↩]

- N.A. Scotch y H. J. Geiger, “The Epidemiology of Essential Hypertension. A Review with Special Attention to Psychologic and Sociocultural Factors. II. Psychologic and Sociocultural Factors in Etiology”, en Journal of Chronic Diseases, núm. 16, 1963, pp 1183-1213. [↩]

- Edward Blacker, “Sociocultural Factors in Alcoholism”, en International Psychiatry Clinics, núm. 3, 1966, pp. 51-80. [↩]

- Paul Hersch Martínez, “Lo sociocultural desde la perspectiva biomédica. Una revisión de publicaciones en torno al tema”, en Región y Sociedad, 2008, vol. 20, núm. especial 2, 2008, pp. 163-264. [↩]

- Raymond Massé, “Les apports de l’anthropologie à l’épidémiologie: le cas du rôle étiologique de l’isolement social”, en Ruptures, Revue Transdisciplinaire en Santé, vol. 2, núm. 1, 1995, pp. 102-117; Guilles Bibeau y Elaine Corin, “Culturaliser l’épidémiologie psychiatrique: les systèmes de signes, de sens et d’actions en santé mentale”, en F. Trudel, P. Charest e Y. Breton (eds.), La construction de l’anthropologie québécoise, Eloges offerts à Marc-Adélard Tremblay, 1995, pp. 105-148. [↩]

- Eduardo Menéndez, Antropología médica. Orientaciones, desigualdades y transacciones, 1990; Raymond Massé, op. cit. [↩]

- Asa C. Laurell, “Algunos problemas teóricos y conceptuales de la epidemiología social”, en Revista Centro-Americana de Ciencias de la Salud, vol. 3, núm. 5, 1977, pp. 79-97; Jaime Breilh, “La epidemiología (crítica) latinoamericana: análisis general del estado del arte, los debates y desafíos actuales”, en S. Franco, E. Nunes, J. Breilh y A.C. Laurell, Debates en medicina social, 1991, pp. 164-214; del mismo autor, Epidemiología crítica. Ciencia emancipadora e interculturalidad, 2003, y “Latin American Critical (‘Social’) Epidemiology: New Settings for an Old Dream”, en International Journal of Epidemiology, vol. 37, núm. 4, 2008, pp. 745-750; N. Almeida-Filho, “Modelos de determinação social das doenças crônicas não-transmissíveis”, en Ciência & Saúde Coletiva, vol. 9, núm. 4, 2004, pp. 865-884, y “Transdiciplinaridade e o paradigma pós-disciplinar na saúde”, en Saúde e Sociedade, vol. 14, núm. 3, 2005, pp. 30-50; J. Samaja, “Epistemologia e epidemiologia”, en N. Almeida-Filho, R. Barata, M. Barreto y R. Veras (eds.), Teoria epidemiológica hoje: fundamentos, tendências, perspectivas, 1998, pp. 23-36; del mismo autor, Epistemología de la salud. Reproducción social, subjetividad y transdisciplina, 2004. [↩]

- Guido Gómez de Silva, Breve diccionario etimológico de la lengua española, 1988. [↩]

- Paul Hersch Martínez y Jesús Armando Haro, “¿Epidemiología sociocultural o antropología médica? Algunos ejes para un debate disciplinar”, ponencia para el VII Coloquio redam: Etnografías y técnicas cualitativas en investigación sociosanitaria. Un debate pendiente, 2007. [↩]

- Citado en Carol Buck, Álvaro Lopis, Enrique Nájera y Milton Terris, El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas, 1988, p. 3. [↩]

- N. Almeida-Filho, op. cit., 2004. [↩]

- Por ejemplo, para un pertinente análisis de las enfermedades considerada por la literatura, véase François Laplantine, Anthropologie de la maladie. Etude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapéutiques dans la société occidentale contemporaine, 1986. [↩]

- Luis Rodríguez Rivera, “La entidad nosológica: ¿un paradigma?”, en Revista Cubana de Administración en Salud, núm. 8, 1982, pp. 253-268. [↩]

- Una epidemiología que no vamos a denominar de manera más precisa como “biosociocultural”, porque interesa resaltar justamente lo que ha sido soslayado. [↩]

- Carol Buck, Álvaro Lopis, Enrique Nájera y Milton Terris, op. cit., p. 3. [↩]

- Italo Signorini, Los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca, 1979; Gonzalo Aguirre Beltrán, Programas de salud en la situación intercultural, 1980. [↩]

- Arthur Kleinman, Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland Between Anthropology, Medicine and Psychiatry, 1981; A. Young, “The Anthropologies of Illness and Sickness”, en Annual Review of Anthropology, núm. 11, 1982, pp. 257-283. [↩]

- Luis Rodríguez Rivera, op. cit. [↩]

- Paul Hersch Martínez, “Tlazol, ixtlazol y tzipinación de heridas: implicaciones actuales de un complejo patológico prehispánico”, en Dimensión Antropológica, vol. 2, núm. 3, 1995, pp. 27-59; Paul Hersch Martínez y Lilián González Chévez, Enfermar sin permiso: un ensayo de epidemiología sociocultural a propósito de seis entidades nosológicas de raigambre nahua en la colindancia de Guerrero, Morelos y Puebla, 2011. [↩]

- Lilián González-Chévez y Paul Hersch-Martínez, “Aportes para la construcción del perfil epidemiológico sociocultural de una comunidad rural”, en Salud Pública de México, núm. 35, 1993, pp. 393-402. [↩]

- Paul Hersch Martínez, “Plantas medicinales silvestres del suroccidente poblano y su colindancia en Guerrero, México: rutas de comercialización, antecedentes y dinámica actual”, en J. Long, y A. Attolini (eds.), Caminos y mercados de México, 2010, pp. 665-686. [↩]

- Lynn Payer, Disease-mongers: How Doctors, drug Companies, and Insurers are Making you Feel Sick, 1992. [↩]

- Ray Moynihan y Henry David, “The Fight Against Disease Mongering: Generating Knowledge for Action”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006, en línea [http://collections. plos.org/plosmedicine/pdf/plme-03-04-diseasemongering.pdf]. [↩]

- Paul Hersch Martínez, op. cit., 1995; Paul Hersch Martínez y Lilián González, op. cit., 2011. [↩]

- Joel Lexchin, “Bigger and Better: how Pfizer Redefined Erectile Dysfunction”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- David Healy, “The Latest Mania: Selling Bipolar Disorder”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- Barbara Mintzes, “Disease Mongering in Drug Promotion: do Governments have a Regulatory Role?”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- Leonore Tiefer, “Female Sexual Dysfunction; a Case Study of Disease Mongering and Activist Resistance”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- Steven Woloshin y Lisa M. Schwartz, “Giving Legs to Restless Legs: a Case Study of how the Media Helps Make People Sick”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- Christine B. Phillips, “Medicine goes to School: Teachers as Sickness Brokers for adhd”, en PloS Medicine, vol. 3, núm. 4, 2006. [↩]

- S. van der Geest, S. Reynolds Whyte y A. Hardon, “The Anthropology of Pharmaceuticals: a Biographic Approach”, en Annual Review of Anthropology, núm. 25, 1996, pp. 153-178. [↩]